|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Klopfen des Wärters weckte mich am nächsten Morgen aus tiefem Schlaf. Der Wärter brachte Kaffee und Brot, dann war ich bis zum Mittagessen mit meinen Gedanken allein. Als Mittagessen wurde mir ein zusammengekochtes Soldatenessen gegeben. Bald danach hörte ich den Wärter die Tür öffnen und rufen: » garde-à-vous!« (Achtung) und ein großer, hagerer Gerichtsoffizier betrat mein Heim. Geschäftsmäßig nahm dieser verlebt aussehende, verknöcherte Vertreter der Justiz die Angaben auf, die er von mir haben mußte. Seine Augen, die von schwarzen Rändern umgeben waren, richteten sich durch einen Kneifer auf das kleine Ledermerkbuch, in das er mit blassen, hageren Fingern hastig schrieb.

Als der frostige Mensch meine Zelle verlassen hatte, kam der Wärter wieder zu mir und fragte in seiner schnauzigen, aber biederen Art, ob ich denn gewußt habe, wer das sei? Es sei der untersuchende Offizier gewesen, und der solle zugleich meine Verteidigung übernehmen.

Der Nachmittag war trübe. Ich ging in meiner Zelle auf und ab und überdachte meine Lage. Sie schien mir hoffnungslos. Ich wußte, man würde mich erschießen, auf lange Lebensjahre einkerkern oder in einer Arbeitskolonie verbrauchen. Schilderungen der Legionäre fielen mir ein, und ich dachte mit Schrecken an die Strafkolonie in Algier, an Berriby mit seinen Foltern und Qualen. Dann wieder stellte ich mir das Kriegsgericht und meine Richter vor und dachte auch daran, daß ich mir eine Gnade erbitten wollte. Es erschien mir schon als eine Beruhigung, von den Richtern die Erlaubnis zu bekommen, meinen Eltern eine Mitteilung über mein Geschick zu senden. Ich dachte, über die Schweiz müßte das gehen.

Diese zweite Nacht in Haft war zu lang! Ich träumte unruhig und wachte mehrmals auf.

Am nächsten Vormittage war die gerichtliche Untersuchung. Ich gab alles an, was ich zugeben mußte; wenn man mir aber zumutete einzugestehen, ich habe über die Grenze entfliehen wollen, dann leugnete ich hartnäckig.

Am Nachmittag ereignete sich etwas, was für mein Schicksal bedeutend werden sollte, so gleichgültig es auch zuerst aussah: Der Wärter, der alte Schnauzbart, von dem ich längst gemerkt hatte, daß sich bei ihm in rauher Schale ein guter Kern versteckte, kam an meine Zelle und gab mir einen blauen Brief. Er war aus Biarritz von meiner baskischen Freundin. Sie machte mir bittere Vorwürfe, daß ich mein Versprechen nicht gehalten habe und nicht gekommen sei. Als ich den Brief gelesen hatte, warf ich ihn achtlos beiseite. Das kleine Abenteuer mit der Baskin erschien mir zu unbedeutend gegen mein Geschick, und meine Gedanken waren in der Heimat. Mit einem Mal, als ich gegen Abend grübelnd auf und ab ging, sah ich den Brief daliegen und ergriff ihn hastig. Mir war eingefallen, daß meine Flucht vielleicht gelungen wäre, wenn ich das Mädchen bei mir gehabt hätte, und an diesen Gedanken reihte sich ein anderer, der mir wie ein Hoffnungsstrahl entgegenleuchtete: Der Brief des Mädchens müsse mir zur Befreiung werden.

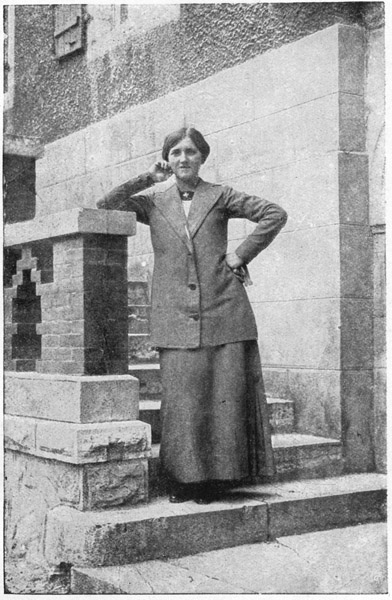

Kirschs Freundin, die Baskin, deren Briefe ihn retteten, als er vor dem Kriegsgericht stand.

Es erschien mir als ein gütiges Geschick, daß dieser Brief mich so schnell erreicht hatte und von meiner Kompagnie gleich nach dem Gefängnis weitergesandt worden war. Ich steckte den Brief zu zwei anderen Briefen meiner Freundin in die Rocktasche. Gerade der Brief, in dem die Urlaubsreise nach Cambo verabredet wurde, und dieser nachträgliche Brief konnten mich retten.

Am nächsten Morgen sagte mir der alte Wärter, ich solle mich bereithalten, gegen zehn Uhr sei die Verhandlung des Kriegsgerichts. Um mir eine besondere Wohltat anzutun, brachte er mir schon gegen acht Uhr mein Quart Rotwein, das ich sonst immer erst zu Mittag bekam. » Tiens, bois ton pinard«, »da, trink deinen Wein«, sagte er, »du kannst es gebrauchen.« »Pinard« ist bei den französischen Soldaten der Spitzname für Wein, etwa so wie Brot beim deutschen Kommiß »Torf« genannt wird. Ich wartete ungeduldig. Kurz vor zehn Uhr kamen zwei Korporale und führten mich durch die Gänge des Gefängnisses über den Hof nach dem Verhandlungszimmer. Ich mußte noch eine Zeitlang draußen warten und beobachtete, wie Gerichtsdiener mit Akten ein- und ausgingen.

Die Einrichtung des Zimmers, in dem sich mein Schicksal entscheiden sollte, ist schnell beschrieben: Als ich hineingeführt wurde, bemerkte ich zuerst einen großen, länglichen Tisch, über dessen Mitte eine Trikolore gebreitet war; darauf stand ein Kruzifix. Zwei französische Offiziersdegen waren so auf das Fahnentuch gelegt worden, daß sie sich kreuzten. In der Mitte hinter dem Tisch saß der Vorsitzende des Gerichts, ein höherer Offizier mit weißem Bart. Zwei jüngere Offiziere saßen rechts und links von ihm. An einem Tisch daneben sah ich den Offizier, der mich verhört hatte und meinen Verteidiger spielen sollte, und an einem Tisch abseits schrieb der Gerichtsschreiber. An der Wand hing ein Bild des ›Retters von Frankreich‹, des Generals Joffre.

Ich stand auf dem freien Raum vor dem Tisch; hinter mir mit gekreuzten Armen die beiden Korporale. In einer Ecke des Zimmers saß hinter dem Schreiber als Zeuge der Zollwächter, der mich aufgegriffen hatte. Er war heute in seiner besten Uniform zur Stadt gekommen, offenbar um bei dieser Gelegenheit mit Hilfe der Zeugengebühren in Bayonne die Eindrücke der größeren Stadt zu genießen.

Ein Offizier las aus den Akten Angaben über mich vor. Dann wurde die Anklage vorgelesen, so daß mir und den Richtern alles in Erinnerung gerufen wurde, was vorgefallen war. Auch Akten von der Kompagnie waren zur Stelle. Der Kompagnieführer hatte ein gutes Zeugnis geschrieben. Es hieß darin etwa: »Kirsch ist ein guter Soldat gewesen, stets eifrig im Dienst, sauber im Zeug. Er hat sich die Zufriedenheit seiner Vorgesetzten erworben; er war Unteroffizierdiensttuer, war unbestraft und hat sich für die Offizierslaufbahn gemeldet. Gründe für einen Fluchtversuch sind hier nicht bekannt, und seine Handlungsweise ist unerklärlich.«

Das alles wurde geschäftsmäßig vorgelesen. Die Richter machten nicht gerade aufmerksame Gesichter dabei, und als die Stimme des lesenden Offiziers verhallt war, merkte der Vorsitzende auf und fragte mich in langweiligem Tone: »Stimmt das alles? Haben Sie vielleicht noch etwas dazu zu sagen?«

Als ich nichts dazu zu sagen hatte, wurde die eigentliche Anklage vorgelesen, mit der die Verhandlung eingeleitet werden sollte. Es hieß darin, ich sei wegen Fahnenflucht angeklagt, denn ich sei auf dem Wege nach der spanischen Grenze unter verdächtigen Umständen festgehalten worden.

Das Urteil, das die Kompagnie über mich abgegeben hatte, gab mir neuen Mut. Zugleich beschäftigten sich meine Gedanken mit den Briefen, die ich in der Brusttasche trug, und ich brannte auf den Augenblick, wo ich sie zu meiner Verteidigung herausbringen konnte. Ich war erfüllt von der Wahrheit dessen, was ich mir jetzt selbst als Wahrheit vorstellen mußte, und schon als die Anklage vorgelesen und mir das Wort »Fahnenflucht« ins Gesicht geschleudert wurde, wollte ich den Entrüsteten spielen und konnte mich kaum beherrschen, dazwischen zu reden. Als endlich die Anklage verlesen worden war und ich das Wort bekam, wußte ich, was in diesen Minuten auf dem Spiele stand, und brachte meine Verteidigung in einer Rede vor, wie ich sie besser nie vorher auf Französisch gehalten hatte. Ich sagte etwa: »Meine Herren! Ich bin außer mir, daß man mir eine so ungeheuerliche Handlungsweise wie Fahnenflucht vorwirft. Ein solches Vergehen widerstrebt ganz und gar meiner Begeisterung für die Trikolore und meinem Ehrgefühl. Ich habe meiner Truppe mit Eifer gedient, das hören Sie aus dem Zeugnis des Kompagnieführers. Wie kann man mir außerdem zumuten, daß ich gerade über die spanische Grenze entfliehen sollte, wenn mir auf französischem Boden etwas nicht paßte. Als wenn mir nicht Wege genug anderswohin offen gestanden hätten. Aus Begeisterung für die Legion habe ich Afrika verlassen, um hier in Frankreich Dienst zu nehmen. Was konnte mir in Spanien Gutes winken? Wir sehen täglich hier in Bayonne, gerade wir Soldaten, die ihr reichliches Essen und ihr Quart Wein vom Staate bekommen, die spanischen Hungerleider ( les crèves de faim espagnols), die über die Grenze kommen und sich hier anwerben lassen, nur um endlich einmal ein warmes Essen in den Leib zu bekommen. Kann man es doch täglich unter Kameraden hören, wie den Spaniern vorgeworfen wird: ›Ihr seid nur aus Hunger gekommen ( pour la gamelle, für den Topf).‹« Ich hatte diese Rede nach südländischer Art mit Bewegungen begleitet und nicht unterlassen, großartig auf das bunte Tuch zu zeigen, als ich von der Trikolore sprach, und bei dem Worte Ehrgefühl an meine Brust zu schlagen. Ich war selbst begeistert.

Jetzt sah der Vorsitzende auf und warf spöttisch dazwischen: »Ja, was suchten Sie denn da oben an der Grenze?« Und nun kam die einzige Antwort, die mich retten konnte und die auch, wie ich merken konnte, die Aufmerksamkeit der Richter in höchstem Maße in Anspruch nahm. Ich sagte in bescheidenem Tone. »Mein Herr! Ich habe mich gescheut, den Grund meines Abstechers nach der Grenze einzugestehen«, und indem ich in meine Rocktasche griff und die Briefe meiner Freundin hervorzog, sagte ich: »Ich habe Beziehungen zu einem jungen Mädchen, dessen Heimat dort oben im Gebirge ist, und, da es aus ordentlicher Familie ist, fürchtete ich, es bloßzustellen, wenn ich bei meiner Festnahme sogleich von diesem Zusammenhang sprach.«

Der Vorsitzende und die Richter waren durchaus ohne Argwohn, ließen die Briefe von Hand zu Hand gehen und murmelten: »Ah, ein Stelldichein«, »in Cambo«, »eine Baskin.«

Ich mußte noch aufklären, weshalb ich an jenem Sonntage nicht gleich nach der Stadt zurückgekehrt, sondern im Gebirge umhergeirrt sei. So unglaubwürdig die Geschichte klingen mußte, behauptete ich doch nun mit einer Sicherheit, die auffallend gegen die schüchterne Art abstieß, mit der ich von meinem Liebesverhältnis gesprochen hatte, ich hätte mich außerhalb des Dorfes verirrt und am Morgen im Nebel eine falsche Richtung eingeschlagen. Das wurde mir geglaubt.

Es schien mir, als wenn die Richter für meine Handlungsweise im allgemeinen das vollste Verständnis hätten.

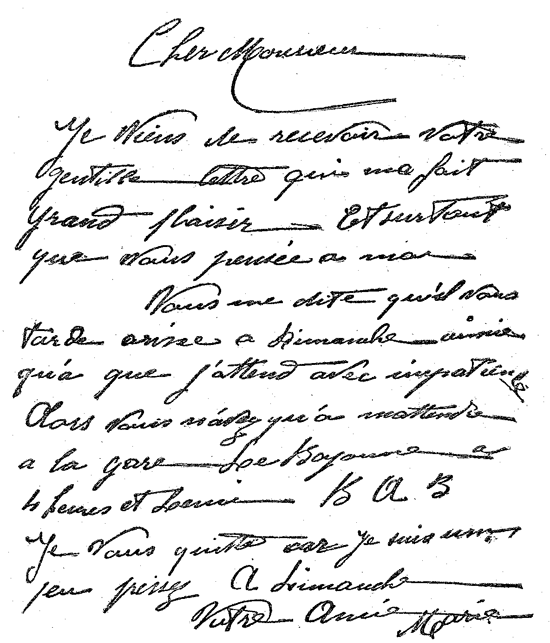

Werter Herr! Soeben erhalte ich Ihren artigen Brief, der mir große Freude bereitet hat und vor allem, daß Sie an mich denken. Sie sagen, daß es Ihnen etwas lange dauert bis zum Sonntag, auch ich warte bis dahin mit Ungeduld. Sie haben also nur auf dem Bahnhof von Bayonne auf mich zu warten um 4 ½ Uhr BAB. Ich schließe, da ich es ein wenig eilig habe. Auf Sonntag also. Ihre Freundin Marie.

Die Briefe, in denen das Stelldichein verabredet worden war, wurden zu den Gerichtsakten genommen, der zuerst angekommene Brief (Abb. und Übersetzung vorstehend) wurde mir gleich wiedergegeben, und so habe ich von dem bedeutungsvollen Briefwechsel noch diese eine Erinnerung. Die Verhandlung wurde nun geschlossen und ich in die Zelle zurückgeführt. Am Nachmittage kam ein Beamter in meine Zelle und fragte noch nach einigen Umständen, die meinen früheren Urlaub nach Biarritz und die erste Bekanntschaft mit der Baskin betrafen.

Drei Tage blieb ich noch in meiner Zelle allein, im Zweifel, ob ich meine Sache richtig gemacht hätte und ob es gut auslaufen würde. Es waren recht schlimme Tage. Ich hatte keine geistige Ablenkung, hatte keine Bücher und kein Schreibpapier. So war ich mit meinen Gedanken allein und erlebte als einzige Abwechslung die Essenszeiten und den einstündigen Spaziergang morgens auf dem Hof, wobei ich mich mit niemand unterhalten konnte. Wenn ich in meiner Zelle saß und auf dem Gang Tritte hörte, lauschte ich jedesmal gespannt.

Am dritten Tage sagte mir der Wärter, ich solle mein Zeug zusammenpacken und mich klar halten. Dann kam ein Korporal und führte mich in ein Zimmer, in dem mir mitgeteilt wurde, daß ich von der Anklage freigesprochen und disziplinarisch mit zwölf Tagen strengem Arrest bestraft worden sei, weil ich einen Urlaubsschein falsch benutzt und meinen Urlaub um vierundzwanzig Stunden überschritten habe.

Die jetzt folgenden Tage in der Arrestanstalt des 49. Infanterie-Regiments gehören zu den schlimmsten Erinnerungen meines Lebens, wenn ich sie auch mit Fassung ertrug, weil ich wußte, daß mein Geschick sich günstig gestaltet hatte.

Der Strafsergeant, bei dem ich mich melden mußte, war ein ausgesucht roher Mensch. Ich hörte später, daß dieser Mann sich selbst dazu gemeldet hatte, einen Dienst zu bekommen, bei dem er Menschen strafen und quälen konnte, weil ihm das Freude machte. So sah er auch aus: ein großer Kerl mit Stiernacken und rohen Gesichtszügen. Gemein war auch seine Ausdrucksweise.

Mit mir zusammen wurden eingeliefert: ein Infanterist des 49. Regiments und ein Fremdenlegionär, der in der Trunkenheit in der Stadt Ärgernis erregt hatte. Das erste, was der Strafsergeant machte, war, daß er uns befahl, auf den kalten Hof hinauszugehen und uns völlig zu entkleiden. Dann fragte er: »Habt ihr auch alles abgegeben?« Wir mußten alles abgeben, was wir in den Taschen hatten: Geld, Tabak, Streichhölzer und das Taschenmesser. Ich ahnte schon, daß uns der Rohling die Sachen nicht wiedergeben würde. Als wir nackt auf dem kalten Hof standen, untersuchte uns der ekelhafte Kerl aufs peinlichste, ob wir im Mund oder sonstwo etwas versteckt hätten, was nach der Vorschrift nicht in die Arrestzellen mitgenommen werden durfte.

Die Zelle war ein kleiner Raum mit einer hölzernen Pritsche und einem Steinkrug. Licht drang nur durch ein kleines vergittertes Fenster oberhalb der Tür herein. Die Scheibe dieses Fensters war zerbrochen, und die Zelle war ungeheizt, so daß es ein schrecklicher Aufenthalt für mich wurde. Ich schlief wegen der Kälte in voller Kleidung unter zwei Wolldecken. Die erste Nacht war besonders unruhig, weil Ratten und Mäuse fortwährend an den Wänden und um die Türen herumknabberten und ich mich erst daran gewöhnen mußte, daß diese Tiere auch über mein Bett weghuschten. Um sechs Uhr morgens wurde aufgestanden, dann gab es Kaffee und Brot, und um 6 Uhr 30 Minuten wurde zur Arbeit angetreten.

Es war ein auffallender Unterschied zwischen der Art, wie französische Soldaten und wie die freiwilligen Legionäre hier in der Arrestanstalt behandelt wurden. Bei der Arbeitsverteilung bekamen wir Legionäre die schmutzigsten Arbeiten. Den ganzen Vormittag wurde Arbeitsdienst gemacht: Kloaken reinigen, Schutt wegfahren, Kohlen heranholen und in einer Kiesgrube Kies aufladen, der auf die Wege der Arrestanstalt gestreut wurde. In den Nachmittagsstunden war Strafexerzieren ( peloton des punis) und Strafdienst, und der rohe Sergeant leitete das Strafexerzieren selbst. Viele brachen dabei zusammen. Beim Exerzieren mußten wir die volle Feldausrüstung anlegen, und in die Patronentaschen wurden kleine Sandsäcke hineingesteckt. Wir trugen den Tornister vollbepackt und mit Mantel und Decke beschwert, das Koppel aber ohne Säbel. Der Säbel wurde uns vorenthalten, damit wir nicht in der Lage wären, dem Vorgesetzten, der uns schund, in Verzweiflung mit der Waffe zu Leibe zu gehen. An Stelle des Käppis trugen die Arrestanten kleine schottische Mützen, die sogenannten » bonnets de police«.

Das Strafexerzieren war einfach furchtbar, und ich bekam hier einen Begriff von der Unfreiheit, in der der Legionär in Wirklichkeit lebt. Die armen Gefangenen waren den krankhaften und grausamen Gelüsten des Sergeanten rettungslos ausgeliefert, und das Unerhörteste war, daß der Sergeant selbst Strafgewalt hatte und einen Menschen, an dessen Qualen er einmal Geschmack gefunden hatte, beliebig lange dabehalten konnte, indem er ihm einfach unter irgendeinem Vorwande noch einige Tage Arrest aufbrummte.

Viele der Unglücklichen blieben erschöpft liegen, wenn die Befehle: »Hinlegen!« »Auf!« sich fortgesetzt wiederholten. Oft ging der rohe Bursche an solche Erschöpften heran und sagte: »Ich zähle bis drei; wenn du dann nicht aufgestanden bist, bestrafe ich dich wegen Verweigerung des Gehorsams«. Der halbtote Mann konnte dann meist nicht mehr und mußte es hinnehmen, daß seine Leidenszeit verlängert wurde.

Auch hier gab es eine Form der »Menschlichkeit«, damit sich das Gewissen der Philister über Gerüchte beruhigen konnte, die wohl auch aus dieser trüben Welt in die Öffentlichkeit hinausdrangen. Ein sogenannter Arzt besuchte die Arrestanten jeden Morgen und hörte mit gelangweiltem Gesicht die Klagen der Gefangenen an, wobei er zur Eile drängte und es auch an hämischen Ratschlägen nicht fehlen ließ, derart: »Tu man nicht so, du denkst wohl, das Leben sei überhaupt ein Vergnügen?« Und dann ging er wieder. Seine müden, verlebten Augen, seine schleimige Stimme und das mürrische Wesen, das sehr nach Rauchkater und Katzenjammer aussah, ließen aber vermuten, daß er das Leben doch als ein Vergnügen aufzufassen suchte, wie so manche der französischen Militärärzte. Welch ein Unsinn, dachte ich jedesmal, wenn dieser Mann kam, einen Menschen, der einige Prüfungen auf medizinisches Wissen abgelegt hat, Arzt zu nennen, obwohl er Menschen weder behandeln kann noch will.

Mir hatte der rohe Sergeant eines Tages eine Decke entzogen zur Strafe für ein geringes Versehen. Darüber beklagte ich mich beim Arzt, und der mußte mit Rücksicht auf meine kalte Zelle anordnen, daß ich die Decke wieder erhalten sollte. Unwillig gab sie mir der Sergeant, und ich merkte wohl, daß er sich dafür rächen würde. Er begann mich in besonders übler Weise zu schinden. Zu irgendeiner Tages- oder Nachtzeit kam er plötzlich in meine Zelle, paßte scharf auf, ob ich schnell genug stramm stand, zog dann die Nase hoch und sagte: » Vous avez fumé«. Als ich ihm versicherte, ich hätte gar nichts zu rauchen da, er habe mich doch selbst untersucht und ich sei überhaupt Nichtraucher, brüllte er mich an: »Du lügst, du Hund«, und befahl mir, auf den Hof zu kommen und mich dort auszukleiden.

Ich nahm mir fest vor, mich nicht zu Unbedachtsamkeiten hinreißen zu lassen, aber bei einer solchen Untersuchung murmelte ich dann doch, das sei »keine menschenwürdige Behandlung«, und als der Sergeant aufhorchte und fragte, was ich da gesagt hätte, sagte ich, er möge doch bedenken, daß ich Freiwilliger sei. Da hatte er mich so weit, wie er wollte, und bestrafte mich mit weiteren vier Tagen Arrest wegen Achtungsverletzung.

Das war eine böse Weihnacht! Friede auf Erden war ja wohl nirgends, aber tausend andere Menschen suchten sich doch jetzt gegenseitig zu erfreuen und sich über die schwere Zeit hinwegzutäuschen. Wir Gefangenen dagegen merkten wirklich gar nichts von dem großen christlichen Feiertage, nur einmal hörte ich am 24. abends aus der Ferne von irgendeiner Stube ein Weihnachtslied singen. Es gab aber einen kleinen Lichtblick in diesen Tagen. Der rohe Sergeant feierte das Christfest selbst auf seine Art; er ließ sich nur kurz beim Dienst blicken und war am ersten Feiertag in der Frühe noch so schwer betrunken, daß er unfähig war, uns Böses anzutun. Die Strafarbeit morgens zwar fiel nicht aus, dagegen unterblieb das Strafexerzieren nachmittags, weil ja keine Aufsicht da war. Das vorige Weihnachtsfest hatte ich in Lagos verbracht, in der britischen Kolonie Süd-Nigeria. Wie war das in der Erinnerung schön gegen heute! Alle Deutschen hatten sich zusammengefunden in dem Paradiesgarten von Schuster Lehmann, der an der Küste eine bekannte Gestalt ist. Es waren fast heimatliche Erinnerungen, die mich in das tropische Afrika zurückversetzten. Dagegen heute diese Trostlosigkeit!

Noch trauriger als die Weihnachtstage war der Neujahrstag. Obwohl der Tag bei den Franzosen ein größerer Feiertag ist als Weihnachten, dachte doch niemand an uns, und wir mußten in den Morgenstunden in der berüchtigten Kiesgrube arbeiten. Es hatte stark gefroren, und die Hände waren steif, wenn sie den schweren Pickel umklammerten, mit dem die Schollen losgebrochen werden mußten.

Gewiß waren unter den Gefangenen auch welche, von denen man sagen konnte, sie hatten Strafe verdient, aber es waren auch solche dabei, die man nur als Opfer der Fremdenlegion bezeichnen mußte. So sprach ich bei der Arbeit in unbewachten Augenblicken mehrmals einen jungen Tschechen, der durch die Mißgunst seines Korporals hier sieben Tage eingesperrt war. Er war in Paris Student der Medizin gewesen und wurde, obwohl er sich nur als Sanitätsfreiwilliger gemeldet hatte, gegen seinen Willen in die Fremdenlegion gesteckt und mit der Waffe ausgebildet. Man merkte ihm an, daß er eine gute Erziehung hinter sich hatte und bessere Tage kannte.

Die Tage der Unfreiheit und der Umstand, daß ich einem solchen niederen Geschöpf wie diesem Strafsergeanten ausgeliefert war, bedrückten mich stark. Ich war sehr überanstrengt und mußte mit meinen Kräften sehr haushalten, weil körperliche Anstrengungen mich mitgenommen hatten und das seelische Leiden hinzukam. Ich nahm mich aber kräftig zusammen, um nicht noch länger unter der Gewalt des Strafsergeanten zu bleiben. Zu meiner Freude wurde ich auf Befehl meines Kompagnieführers einen Tag vor Beendigung meiner Zusatzstrafe aus dem Arrest entlassen.

Noch am letzten Tage war ich Zeuge eines abscheulichen Auftrittes: Einer der unglücklichen Arrestanten wurde in rohester Weise gefesselt und auf den kalten Hof geworfen. Ich hörte, daß er in dem Verdacht stand, sich dem Aufenthalt im Gefängnisse entziehen zu wollen, indem er sich für geisteskrank gab, hatte aber den Eindruck, daß der Mann unter den schrecklichen Eindrücken und Enttäuschungen dieser Zeit wirklich geistig gelitten hatte.

Der Sergeant versuchte noch einmal, mich zu irgendeiner fahrlässigen Bemerkung zu verleiten, indem er bei meiner Entlassung höhnische Bemerkungen machte und mich trotz meinem militärischen Benehmen anfuhr, ich solle eine strammere Haltung annehmen. Ich aber dachte an meine bevorstehende Freiheit und zuckte mit keiner Wimper.