|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

An einem kalten Oktobermorgen näherte sich die »Afrique« dem Hafen von Casablanca.

Von Deck aus sah ich über die große Bucht. Es war etwas Nebel. Viele weiße Häuser schimmerten hervor. Mehrere gestrandete Schiffe waren zu sehen. Die Bucht ist berüchtigt wegen der starken und gefährlichen Brandung.

Unser Schiff ging weit draußen zu Anker. Neben uns lag der Kreuzer »Friand« und hatte geflaggt. Es war ein reger Bootsverkehr auf dem Hafen. Große Leichter kamen längsseit. Am Steuer standen französische Kriegsmatrosen, mit dem roten Garnball auf der Mütze.

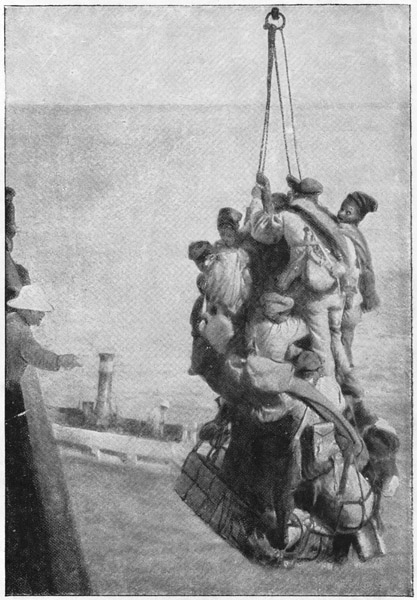

Gegen acht Uhr rief mich der Verwalter des Schiffes und sagte mir, ich müsse hier an Land. Es waren auch eine Anzahl junger Neger mit, die hier ausgebootet wurden. Wegen der starken Dünung durften Boote nur für Augenblicke längsseit kommen, und die vielen Neger wurden deshalb mit dem Ladebaum ausgeladen. Sie mußten sich an das große Netz anklammern, in dem die Waren ausgeladen wurden. Es sah aus wie eine Traube von Menschen.

Schwarze Soldaten werden mit dem Ladenetz ausgeladen.

»Es sah aus wie eine Traube von Menschen« (Casablanca)

Diese Abbildung zu dem von Kirsch gesehenen Vorgang fand sich in der Beilage zum »Tag«.

Die Marokkaner, die die Neger in den Leichtern wahrnehmen sollten, griffen recht unsanft zu. Sie hassen die Franzosen, die diese Neger zu ihrer Unterdrückung gebrauchen, und zeigten das auch bei dieser Gelegenheit.

Ich hatte an Bord von einem Soldaten Kragen und Schlips bekommen und ein Paar Halbschuhe, die er in Frankreich nicht gebrauchen durfte, und hatte mir vom Kellner eine leichte Sportmütze gekauft. Außerdem hatte ich mir die Haare schneiden lassen und war rasiert. Ich sah also schon etwas besser aus als früher.

Mit der Pinasse, mit der ich an Land fuhr, fuhren mehrere Offiziere und Fahrgäste des Schiffes mit. Als die den Kai erstiegen, drängten sich viele Maurenbengels heran, um ihnen das Gepäck abzunehmen und sich ein Dankgeld zu verdienen.

Ein Posten holte einen Obermatrosen, der mich zu einer Wachstube führen sollte.

Die Stadt ist mit einer Mauer umgeben. Nur das Hafenviertel liegt außerhalb dieser Mauer. Ich sah im Vorbeigehen viele Schilder mit deutschen Namen, mehr aber spanische Namen. Wir gingen an einer Mauer entlang bis auf einen großen Platz, wo die Verwaltung war. Von hier führte mich ein Unteroffizier der Kolonialarmee durch die engen Straßen der Stadt. Mir fielen die kleinen Fenster und der maurische Stil der Gebäude auf, die verschleierten Frauen, die Kamele und die Hunde. Wir gelangten in eine Kaserne, vor der ein Zuavenposten stand, in der bekannten Kleidung: der umfangreichen roten Hose, der kleinen, bunten Jacke, dem roten Fes und der blauen Schärpe, die alle Kolonialtruppen tragen. (Die Zuaven sind keine Farbigen, sondern Europäer. Etwas anderes sind die Turkos, das sind Farbige, Neger.)

Auf dem Hofe standen die ersten Legionäre, meine neuen Kameraden. Sie trugen dunkelblaue Westen mit goldenen Knöpfen und rote Hosen.

Ich wurde nicht gleich auf die Amtsstube geführt, weil es schon nahe an Mittag war. Deshalb blieb ich auf der Wachstube, bis Essenszeit war. Es klingelte am Tor. Auf einem schönen Schimmel kam ein höherer Offizier hereingeritten. Hinter ihm zu Pferde ein Chasseur d'Afrique in seiner orientalischen Uniform. Die Legionäre nannten den Namen des Offiziers und sagten, es sei ein sehr bekannter Mann. Als ich nach Essen fragte, führte mich ein Soldat nach der Küche, deren Sauberkeit und Ordnung auf mich einen ganz heimischen Eindruck machten.

Der Soldat, der das Essen austeilte, sagte scherzend: » Encore un bleu« (Noch ein Blauer)! So wird der Neuling in der Legion genannt. »Du bist ja nicht berechnet, aber es ist noch genug für dich da!« Ich bekam » fayots«, dicke Bohnen mit Fleisch, und dazu Brot. Dann wurde ich gefragt: »Hast du denn schon deinen Wein bekommen? Wo hast du denn dein Quart?«

Ich setzte mich in die Kantine und ließ mir das Essen gut schmecken.

Dann ging ich hinaus. Hinter der Kaserne waren schöne gepflegte Gartenanlagen, die Arbeit der Legionäre. Hier schliefen die Soldaten in ihren Hängematten, und da ich durch das reichliche Mahl etwas müde war, legte auch ich mich nieder. Eine Fächerpalme bot mir Schatten. Ich wachte aber nach kurzer Zeit auf und war in Schweiß gebadet, und da ich Lust hatte, die Stadt anzusehen, ging ich nach der Wachstube und fragte, ob ich gehen dürfte.

»Natürlich darfst du, aber in der Hitze? Na, du brauchst dich nur hier abzumelden und bist um drei Uhr wieder hier.«

Ich ging durch die sonnenbeschienene Stadt, die fast wie ausgestorben war.

Im Europäerviertel mußte ich aus den Fernsprüchen sehen, daß es für Deutschland gar nicht gut stand, und mir war, da alle Nachrichten so überzeugend aussahen, recht schwer ums Herz. In den Witzblättern waren unglaublich gemeine und törichte Witze über die Deutschen.

Man hörte, daß im Innern Marokkos große Unruhen ausgebrochen waren. Vor dem Gebäude der Militärverwaltung standen viele Gewehre und Tornister. Kamele standen bereit. Offenbar sollte eine Abteilung ins Innere abgehen.

Um drei Uhr war ich wieder auf der Wache und ging gleich in die Schreibstube. Ein Beamter nahm meine Papiere geschäftsmäßig vor, sah mich an und sagte: »Sie wären also der Kirsch?«

»Jawohl!«

»23 Jahre alt?«

»Jawohl!«

»Sie sind Trimmer gewesen?«

»Jawohl!«

»Weiter also,« murmelte er schreibend: » Engagé pour la durée de la guerre« (Verpflichtet auf Kriegsdauer). Dann aber stellte er die ganz unerwartete Frage: » Vous êtes-vous engagé pour aller sur le front en France?« (Sie sind für den Frontdienst nach Frankreich verpflichtet?) Ich war über diese Frage aufs höchste überrascht und hatte den schnellen Gedanken: Nach Europa um jeden Preis! Und als ich nicht gleich antwortete, kam der Schreiber mir schon entgegen und sagte: »Na, also Sie wollen zur Front?«

»Jawohl, Herr!«

Im Handumdrehen war mein Zettel fertig; ehe ich mich dessen versah, hatte ich schon den Auftrag, mich auf der Reederei zu melden. Dort erhielt ich meinen Fahrschein und ging zum Hafen hinunter. Der Soldat, der mich begleitet hatte, ging in eine Kneipe und hielt mich für einen Sonderling, weil ich den Abschiedstrunk verschmähte.

In einem einzigen Tage war ich die afrikanische Legion wieder los und konnte an Bord des Dampfers sogar wieder in meine alte Koje hinein.

Raoul Gazagne freute sich aufrichtig, mich wieder zu sehen, und ich war gleich wieder mitten drin im Kreise meiner Kameraden von früher. Der Steward machte nur einen Strich in seiner Liste: »Ein Mann mehr!« und die Sache war erledigt.

Ich fühlte mich an Bord so recht geborgen, und ging abends nicht an Land. »Wenn's nur weiter geht«, das war mein einziger Gedanke.

Ich hörte mehr von dem großen Vorstoß, den die Marokkaner gegen die Franzosen gemacht hatten. Man erzählte sich, die Deutschen hätten hinter den Marokkanern gesteckt. Diese Gerüchte waren der Anfang des bekannten Prozesses gegen die Deutschen. Die Gerüchte über Schandtaten der Deutschen waren ungeheuerlich vergrößert. Es klang, als ob die Deutschen hier, wie überall in der Welt, einen Überfall auf die Franzosen von langer Hand vorbereitet gehabt hätten.

Am Abend ging das Schiff Anker auf. Es war ein feierlicher Abschied, weil zwei Kriegsschiffe da waren und mit Signalen nicht aufzuhören schienen. Eins der letzten Signale ging an uns und hieß: Grüßt Frankreich!

Schon in den Tagen vorher hatte ich gespürt, daß es kälter wurde. Ich nahm heute aus meinem Bündel ein zweites Hemd, das mir ein Unteroffizier geschenkt hatte, und zog es an.

Am frühen Morgen fuhren wir in der Höhe von Gibraltar. Ich stand auf der Back, wo der Wind stark wehte. Ein sehr großer, auffallend gemalter Dampfer wurde gesichtet. Es war ein weißes Lazarettschiff mit dem roten Kreuz am Schornstein, der erste Vorbote des Krieges.

Als wir an dem Kap Finisterre vorbeifuhren, faßte uns starker Wind und Seegang, und das Schiff begann heftig zu stampfen.

Wir steuerten auf die Garonne zu. Der Mündungsteil heißt die Gironde. Das Schiff hatte etwas Verspätung. Erst in der Nacht waren wir in Sicht der Küste. Das Schiff wurde von zwei Torpedobooten mit Scheinwerfern abgeleuchtet, wurde angerufen und stoppte. Die Boote geleiteten uns in die Gironde hinein. Ich sah, daß Kriegsschiffe in der Mündung lagen. Das Bild war ähnlich wie in der Elbmündung.

Spät gegen Mitternacht legte ich mich erst schlafen. Es wurde bekannt, daß wir heute nicht mehr in Bordeaux ankamen. Ich hörte noch, wie das Schiff stoppte, in stockdunkler Nacht.

Am Morgen umhüllte ein dichter Nebel das Schiff, und man konnte nur das lehmige Wasser der Garonne an der Bordwand vorbeifließen sehen.

Als der Nebel sank, bot sich mir, der ich Europa so lange nicht gesehen hatte, ein wundervoller Anblick: da lagen die nahen Ufer der Gironde mit großen Pappelalleen, mit Hecken und Häusern und Vieh. Ein Fischerfahrzeug kam den Strom herab. Ich glaubte auf der Weser oder Elbe zu sein. Auch die Landhäuser der reichen Leute an den Ufern erinnerten an solche Bilder, und ich war voll Freude auf die Heimat. Bald kam ein Häusermeer mit Fabrikschornsteinen.

Der Hafen wird von der Garonne gebildet, die bei Bordeaux, hundert Kilometer von der Mündung, noch fünfhundert Meter breit ist.

In den Bassins de la Gironde lagen die großen Dampfer der »Chargeurs maritimes« und der »Transatlantique«, der größten französischen Reedereien. In der Werft waren mehrere Unterseeboote auf Stapel. Hier lagen viele Lazarettschiffe mit Verwundeten.

Am Ufer dehnten sich Werftanlagen, die »Chantiers de la Gironde«. Das Wasser der Garonne hatte eine starke Strömung; der Dampfer mußte deshalb von Schleppern an die Kaimauer gebracht werden. Von da sieht man eine Säule, die den Hafen überragt, die »Säule der Girondisten«, mit einer Frauengestalt darauf. Unzählige Menschen warteten an Land. Die Menschen waren sehr neugierig auf die schwarzen Truppen, die kommen sollten, und die Begeisterung der Europäer für die schwarzen Soldaten wurde von diesen mit Selbstbewußtsein hingenommen. Die Militärpersonen wurden gleich am Dampfer in Empfang genommen. Als ich ans Fallreep kam, hieß es: » Engagé pour la légion?« »Quelle nationalité«? – » Suisse!« (Verpflichtet für die Legion? Welche Staatsangehörigkeit? – »Schweizer«.) Der Beamte gab mir die Hand und sagte: »Brav!« Dann rief er hinunter, ein Korporal solle mich wegführen. Vier Kolonialsoldaten schlossen sich an.

Es sprach sich sofort herum, daß ich ein Legionär sei, und alle Augen richteten sich auf mich, auch weil ich größer war als die andern.

Wir gingen an den Kolonialtruppen vorbei, die einen Höllenlärm machten und unzählige betrunkene Soldaten in ihren Reihen hatten.

Auf einem großen Platz standen viele Automobile, die Wagen vom Gefolge des Präsidenten, der zu dieser Zeit in Bordeaux wohnte.

Mit einem Male hörte man einen großen Lärm. » Les prisonniers« hieß es. Auch wir blieben in der Zuschauermenge und ließen den ankommenden Menschenzug vorbeiziehen. Es waren Gefangene von der Marne, jüngere Leute, die nach Marokko gebracht werden sollten. Das waren die ersten Feldgrauen, die ich sah. Es waren mehrere Tausend, auch Kavallerie und Artillerie, meist aber Infanterie. Die Menge war totenstill. Man hörte nur das Schreiten der vielen Füße auf dem Pflaster.

Es war für mich ein ganz seltsames Gefühl, diese vielen, auffallend schönen Gestalten meiner Landsleute an mir vorbeiziehen zu sehen. Wie gern hätte ich mit ihnen gesprochen! Diese gingen nun den Weg nach Afrika, wo ich hergekommen war – und ich einzelner suchte auf Irrwegen zur Heimat hinzufinden!

Als der Zug vorbei war, ging ein Schimpfen los: » Sales boches!« Junge Mädchen aber waren gerechter und sprachen voll Anerkennung über das gute Aussehen der » Boches« und ihre guten Gestalten.

Wir kamen nach La Place, einer großen Kaserne; dort trafen wir auch wieder einen Teil der andern Soldaten. Im Hof war ein Schalter, an dem die Leute der Reihe nach ihre Papiere vorzeigten. Sie bekamen dann ihren Fahrschein. Ich wurde von einer Schreibstube zur andern geschickt. Offiziere drückten mir wieder die Hand. Ich bekam gleich Marschgebühren und Verpflegungsgelder, rund drei Frank, dazu einen Fahrschein nach Bayonne. Raoul erwartete mich in einer Kneipe gegenüber. Da waren hübsche Kellnerinnen, und es wurde viel getrunken. Im Laufe des Abends erzählte jeder seine Lebensgeschichte. Wenn ich sagte, ich sollte nach Bayonne, lachte alles. Bayonne, das hieß so in die äußerste Wildnis. Ich mußte dann mitgehen, von einem Lokal zum andern, bis wir im Hotel » Des Basques et du Bearn« landeten.

Diesen Fahrschein von Bordeaux nach Bayonne erhielt Kirsch am 17. Oktober 1914.

In diesem Gasthause verkehrten vor allem Viehhändler aus den Vorpyrenäen. Sie trugen » bérets basques«, eine besondere Art von Mützen, wie auch Studenten sie tragen. Der Kellner des Schiffes hatte uns das Gasthaus empfohlen. Er war selbst anwesend und sprach mit dem Wirt, dem » Patron«. Der führte uns in das bessere Zimmer. Hier hing ein großes gerahmtes Bild von Joffre. Das Gespräch kam gleich auf ihn, und man merkte, daß eine geradezu hingebende Verherrlichung Joffres getrieben wurde. Er hieß nur »der Retter Frankreichs« und »der Retter von Paris«. Man erzählte, Mädchen seien auf den Namen »Joffrette« getauft worden. Die Verehrung war ebenso groß, wie in Deutschland die Hindenburgs ist. Joffre war auch Gegenstand vieler Karikaturen. In einer Zeitung war er abgebildet, wie er den Kronprinzen mit kräftiger Faust hinauswirft.

Meine Genossen waren bald schwer betrunken, und ich zog mich mit Raoul zurück. Eigentlich sollte ich ja zur Kaserne gehen, aber Raoul sagte: »Mensch, das beste ist, wir bleiben hier!« Und wir mieteten ein Zimmer, in dem ein riesiges Bett stand. Erst fragte Raoul nach einem zweiten Zimmer, aber die anderen Zimmer taugten nichts. Das Dienstmädchen wünschte » bonne nuit« (Gute Nacht) und ließ uns allein. Weil das Sofa recht schlecht war, blieb mir nichts anderes übrig, als Raoul, der quer in dem großen Bett lag, zur Seite zu schieben und mich neben ihm in das Bett zu legen.

Ich schlief nicht gleich ein, sondern überdachte erst, wie seltsam meine Rolle war. Hier unerkannt zu sein und sogar in französischem Dienst, doch mit der Absicht der Flucht mitten im Lande der Feinde, die mit Deutschland im Kriege waren, und in der Stadt, in der jetzt die Regierung war, dazu an der Seite eines Mannes, der als Angehöriger der französischen Nation mein Feind, als Mensch mein guter Freund war. Ich fand mich selbst kaum zurecht.

Als ich erwachte, schlief Raoul noch fest. Die Sonne schien schon. Ich wusch mich, ließ die Hälfte des Wassers für meinen Freund und weckte ihn, als ich fertig war. Als auch er sich gewaschen hatte, gingen wir hinunter, um zu sehen, was die andern machten.

Unten fiel mein erster Blick auf ein Äffchen, das einer der Gäste mitgebracht und dem Wirt für 30 Frank verkauft hatte. Das Tier war von menschenähnlichem Aussehen, hatte einen weißen Fleck auf der Nase und einen kurzen Schwanz. Es saß traurig in einer Ecke neben einer verschlafenen Kellnerin. Als wir unser Frühstück bekamen, Kaffee und Schnaps, wie das in Frankreich üblich ist, setzte sich das Mädchen zu uns und fragte voll Neugierde nach mir und meinem Schicksal. Es bat mich auch, von der Front zu schreiben.

Gazagne bezahlte alles, schon weil ich kein Geld hatte, und ich bin ihm das Geld heute noch schuldig. Hoffentlich kann ich es ihm bald mit Dank zurückerstatten. Bis zum Abend blieben wir in der Stadt. Wir kamen am Hafen vorbei und sahen mit vielen anderen Schiffen auch die »Afrique«, die verlassen dalag. Keiner der Bekannten, keiner der Neger war mehr an Bord; in alle Winde war zerstoben, was gestern noch wie eine große Sippe zusammengewesen war. Dem Tod entgegen, dachte ich. Im Innern der Stadt, als wir gerade bei den Warenhäusern waren, hörte man einen auffallenden Hupenton. Ein vornehmes Auto fuhr vorbei. Auf dem Sitz saßen der Lenker und ein Stadtgardist. Im Wagen saß der höchste Mann von Frankreich.

In einem Geschäft der Stadt war ein großes Bild eines Fähnrichs ausgestellt, darunter standen die Worte: »Starb den Heldentod fürs Vaterland an Bord des Kanonenbootes ›Surprise‹ vor Kribi in Kamerun.« Die Eltern dieses Toten lebten wohl als angesehene Leute in Bordeaux. So wollte es der Zufall, daß ich hier wieder an den Ausgangspunkt meiner Irrfahrten erinnert wurde.

Die Menge staute sich vor einem Schaufenster. Da war ein Auftritt dargestellt: Eine Elsässerin saß an der Wiege und spielte mit einem kleinen Kinde, während ein Mann in der Kleidung eines französischen Soldaten in die Tür hereinkam. Das Bild war nicht schlecht gemacht und fand den Beifall der Menge.

Raoul hatte noch deutsches Geld, etwa 40 Mark, die er aus Kamerun mitgebracht hatte. Wir suchten ein Wechselgeschäft. Dort bekam er für jede Mark 65 Centimes.

Ich war, während Raoul mit Leuten aller Art sprach, bemüht, mir seine volkstümlichen Redewendungen anzueignen, vor allem auch die Kraftausdrücke, weil ich aus dem Leben mit Seeleuten und Heizern wußte, wie gut man mit solchen Merkmalen unter ihnen weiterkam.

Abends, nachdem wir viel von dem Leben in den Kneipen und der Stadt gesehen hatten und ich manches gelernt hatte, was mir nützlich sein konnte, nahm ich tief gerührt Abschied von Raoul, der mir in dieser schweren Zeit ein lieber Kamerad gewesen war. Wir versprachen uns zu schreiben, aber wir haben uns bis heute noch nicht wieder geschrieben.