|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wundervoll bildlicher Ausdruck Goethes für die geistige Bewältigung einer breit auseinanderliegenden oder verwickelten Sache. Ein Bildchen beschauend, das eine abendlich beleuchtete Birkenlandschaft darstellt, ging es mir auf: hier sind Hunderte von Quadratmetern auf wenige Zentimeter zusammengezogen. Und alles ist entzückend nahe. Was tut denn unser kleines Auge andres mit der großen Landschaft? Es trägt sie herein »ins Enge«; es verwandelt sie.

So ist es auch mit Büchern. In einem faßlichen Bande, jedem zugänglich, ist ein Menschenleben ins Enge gebracht. Das Buch ist ein kleiner Schlüssel zu einer großen Welt; seine magischen Zeichen öffnen ein Sesam und setzen uns mit bedeutenden Geistern in Verbindung. Man kann jederzeit die Welt des Geschwätzes verlassen und in die Welt der Gespräche eintreten, wenn man nur den Schlüssel zu handhaben weiß.

Schillers Werke, Cottas schöne Jubiläumsausgabe, regen diese Gedanken an. Schiller wirkt in so klarem Druck und in so festlicher Ausstattung geradezu neu, besonders da die Gedichte nicht mit den unreifen Anthologie-Gesängen einsetzen, sondern nach Schillers unausgeführtem Entwurf geordnet sind. Fachmänner haben, wesentliche Einleitungen und unentbehrliche Anmerkungen beigesteuert. Zwei Mark für einen so ansehnlichen Leinwandband ist nicht viel; allerdings sind es 16 Bände. Beschäftigung mit Schillers Werten ist denn doch das Beste, was uns das übrigens sehr anregende Schillerjahr hinterlassen hat.

*

»Betrachtet man die Geschichte der Literatur genau, so findet man, daß diejenigen, die durch Schriften zu Belehrung und Vergnügen wirksam zu sein sich vornehmen, sich durchaus in einer üblen Lage befinden; denn es fehlt ihnen niemals an Gegnern, welche das Vergangene, was sie getan, auszulöschen, den Effekt des Augenblicks zu schwächen oder abzulenken und die Wirkung in die Zukunft zu verkümmern suchen. Daß dawider kein Gegenmittel sei, davon überzeugen uns ältere und neuere Kontroversen aller Art; denn es fehlt einem solchen Kampfe grade an allem: an ritterlichem Schrankenraum, an Kreiswärteln und Kampfrichtern; und in jedem Schaukreise wirft sich, wie vor alters im Zirkus, die ungestüme Menge parteiisch auf die Seite der Grünen oder Blauen; die größte Masse beherrscht den Augenblick, und ein kunstreicher Wettkampf erregt Aufstand, Erbitterung und endigt gewaltsam« (Goethe).

Aber Goethe gibt nun dem »sittlichen Menschen« ein »Hausmittel« an, mit einem gleichsam »verklärten Egoismus« des Feindes Herr zu werden: er zählt sich möglichst seines Gegners – in diesem Falle Kotzebues – Leistungen und Tüchtigkeiten auf. Und er kommt zu dem Ergebnis: ... »Die Existenz desjenigen, der mich mit Abneigung und Haß verfolgt, als ein notwendiges, und zwar günstiges Ingrediens zu der meinigen zu betrachten.« Und wenn er sich auch nicht aufschwingt zum »Liebet eure Feinde« – nämlich das zu erweckende Göttliche in ihnen ist damit gemeint: ein »Strahlet sie mit Kraft an!« –, so betont er doch sehr fein und wahr, »daß man einen guten Haushalter hauptsächlich daran erkenne, wenn er sich auch des Widerwärtigen vorteilhaft zu bedienen wisse«.

*

ist gerade heutzutage sorgfältiger Erwägung wert. Ein Mensch, in dem du durch irgend eins deiner Worte oder Werke Haß und Ärger erregt hast, befindet sich gewissermaßen in einem kranken Zustand. Du kannst nun das Fieber abstellen, indem du ganz einfach dessen Ursache entfernst: prüfe, statt zu schelten, prüfe, ob er sachlich recht hat, und tue danach. Ist er aber bekanntermaßen eine verärgerte Natur, ausgestattet mit dem Blick fürs Häßliche, unfähig zur Erhebung in den Zustand ruhiger Anerkennung: so verbesserst du erst recht nichts durch Hinzugießen neuer Erbitterungen. Zwinge dich, soweit es dir möglich ist, in sachliche Unbefangenheit und tue ihm gelegentlich Gutes an; und zwar nicht aus Berechnung, denn diese Unwahrhaftigkeit würde man rasch hindurchfühlen, sondern aus Lebensweisheit und Einfühlungstalent. An vollendeter Gemeinheit freilich geht man vorüber und läßt Gassenbuben triumphieren, falls kein Büttel mit dem Stocke deine Partei übernimmt. Unser Leben ist zu kurz, unsere Arbeit zu ernst, unser Organismus zu gut dazu. In politischen Kämpfen mag es sich um Raumverdrängung handeln: aber doch wohl nicht auf den edlen und weiten Gebieten ästhetischer Kultur?

Dem Feinde gegenüber ein besonnener Haushalter zu werden, dazu gehört viel Reife und Willenskraft, und wir haben noch alle zu lernen. Aber es lohnt sich, von dem Haufen der Gehässigkeiten, die der Klassen-Rassen-Massenkampf hochgetürmt hat, endlich einmal wieder abzutragen.

*

sind nun in billigen Ausgaben zugänglich: z. B. in Max Hesses tüchtigem Verlag für 6 M (2 Leinenbände), ausführlich biographisch eingeleitet vom Archivrat Dr. Rudolf Krauß;. Erneute Beschäftigung mit diesem goldklaren Lyriker verschafft Stunden reinsten Genusses. Wir kennen Mörikes Grenzen: »Maler Nolten« ist kein Roman und kaum Novelle, ist anfechtbar in der Technik und schwerfällig in manchen stilistischen Partien oder altväterischen Wendungen. Selbst die Meisterwerkchen »Mozart auf der Reise nach Prag« oder »Hutzelmännlein« oder die »Idylle vom Bodensee« werden etwas beeinträchtigt durch Mörikes beschauliche Neigung zu Episoden; und das hängt wieder mit seiner mangelnden Willenskraft zusammen, die keine bedeutende Haupthandlung straff durchführen kann. Aber das sind Schwächen seiner Vorzüge. Denn dieser reine und weiche Lyriker ergeht sich in so lichtflüssigen Liedern und goldreinen Plauderworten, daß man leicht wird und aller Schwere gemächlich entschwebt. Welch ein liebevoll sorgsamer Künstler! Dabei ist mir übrigens auch diesmal nicht entgangen, wie sehr er doch von Goethe abhängig ist, von Goethe, dem Sohne des Rokoko, nicht von Goethe, dem Denker. Denn Mörikes Gedankenwelt wiegt nicht schwer; dieser schwäbische Pfarrer ist, weltliterarisch betrachtet, ein Idylliker; Anakreon, Theokrit und römisch-griechische Liebeslyrik und Epigrammatik liegen seiner feinen, Auswahl haltenden Natur. Aber innerhalb dieser Grenzen ist er eine wahrhaft liebenswerte lyrische Erscheinung.

*

(München, Beck) gehört zu den beachtenswertesten Gaben dieses Schillerjahres. Eugen Kühnemann deckt die innere Linie in Schillers Werdegang auf; er betrachtet den geistigen Menschen; die äußeren Ereignisse ordnet er unter. Kühnemanns Herderbiographie – zwar nicht so stoffgerecht wie Hayms zwei sachliche Bände – weist schon ähnliche Vorzüge auf, ist aber doch meinem Gefühl nach zu einseitig und ungünstig für Herder geraten. Denn dieser hatte denn doch auch, neben aller ärgerlichen Reizbarkeit und Vielschreiberei, noch in späteren Jahren eine positive Gedankenwelt; und in der Iduna-Sache war Schiller entschieden nicht im Recht, wie die seitherige Entwicklung (Grimm, Uhland, Rich. Wagner) gezeigt hat. Man tut gut daran, über Herder und die Klassiker Prof. O. Baumgartens Studien »Herders Lebenswerk« (Tübingen, Mohr) als Ergänzung nachzulesen. Aber das soll Kühnemanns Art, wie er eine Persönlichkeit biographisch anzufassen pflegt, nicht beeinträchtigen. Sein »Schiller« ist in sehr glücklichem Tone geprägt und ein wichtiges Seitenstück zu Karl Bergers umfassendem Werk.

»Immer aber, auch wie wir ihm, dem Dichter, nun so viel näher kommen, bleibt dieser Jüngling (Schiller, der Dichter der Anthologie) ein einsamer Mensch, ein Einsiedler. Einem Minimum von Erfahrung gegenüber steht ein ganz gewaltiges Übergewicht lediglich aus dem Innern gestaltender Phantasie. Er lebt mit seinen Gedanken; diese prägt er hinein in das Wenige, was er vom Leben zu sehen bekommt; eine spezifisch sittliche und auf das Erhabene, Große gestimmte Selbsttätigkeit überwiegt durchaus. Das empfangene Vermögen ist gering. So weiß ein bedeutender Mensch sich zu behaupten, den man vom Leben abschließt.

»In den Räubern betrat dann Schiller nach allen diesen Anläufen und steten Proben des Talentes zum erstenmal den Boden seines Reichs. Er hatte den Beruf seines Lebens gefunden. Das Werk entschied auch über sein äußeres Schicksal, da er seinetwegen die Heimat verließ und auf den gesicherten Gang einer bürgerlichen Existenz verzichtete. Hier sich treu zu bleiben – das wurde das Gesetz seines Daseins« (Kühnemann).

*

Langsam arbeitet sich der moderne Stil ins Klare. Es ist zu vermuten, daß dabei das Haltbare aller Richtungen zusammenfliehen wird zu einem neuen Kollektivgeist. Es wird eine Synthese sein von geschärftem Verstand, verfeinerten Nerven, vertiefter Seele. Ruhig-reine Beobachtung der Erscheinungsform; ein seltsam verfeinertes Empfinden; eine neureligiöse Verinnerlichung – das wird voraussichtlich zu einem Ganzen zusammenwirken.

Der Prozeß fing meines Erachtens im Ausland etwa mit Byron und Musset, bei uns etwa mit Hebbel und Heine an; daneben, im kleinen, Mörikes intimes Naturgefühl und etwa Stellen aus Stifter wären künstlerisch nennenswert. In Schopenhauer und Wagner charakterisierte sich dieser gärende Zeitgeist bedeutend; Zola, Ibsen, Tolstoi waren weithin wirksame Prägungen; in Nietzsche zersprang der überreizte Organismus wie eine überladene elektrische Batterie.

Uns mutet nun zwar in all diesen Erscheinungen manches krankhaft und überreizt an. Aber der Organismus war eben in Umwandlungen begriffen – wie das Zeitalter der Postkutsche sich in das Zeitalter der Elektrizität und des Dampfes verwandelt hat.

Überall: in Böcklins idyllischem Heroismus wie in der Konzentrierung auf das bloße Objekt, wie sie von den Naturalisten beliebt wird; in Thoma's oder der Worpsweder Naturbeseelung; in der Liedermusik von Schumann bis Wolf, oder in Griegs bizarrer Tonfolge; in Maeterlincks Silhouetten und in der romantisch-modernen Stilart Selma Lagerlöfs oder Fiona Macleods – – überall spüren wir die nämlichen seltsamen Schwingungen eines empfindlicheren Seelensystems.

Und nun: wenn wir nun in diese Verfeinerung des Empfindens, Schauens und Worteprägens Gedanken- und Gemütskraft einströmten? Wenn unsre Überlieferung, ihrem Gehalte nach, herangezogen würde und in unsrer Moderne zu wirken begönne? – Dann wäre Anschluß an das große Erbe gefunden. Dann würde die ganze triebkräftige Volksseele zur Mitarbeit angeregt werden. Und das, was bis jetzt nur Literatur ist, würde zu einer Herzenssache des ganzen Volkes. Schöpferische Geheimkräfte würden befruchtet und aufgerührt; und aus tiefen Quellen würden die Erfüller aufsteigen, die der ganzen Nation das rechte Wort zu sagen haben.

Denn wir alle, auch die Besten von uns, sind ja doch nur bescheidene Anreger.

*

Wir tragen alle eine Bestimmung in uns. Wir haben in unsren Tiefen die Ahnung einer ganz bestimmten Mission, die wir auf diesem Planeten zu erfüllen trachten, eines ganz bestimmten Tones, den wir in unsre Zeit zu werfen suchen. Das hält uns am Leben, wie den Sterbenden der zähe Gedanke, daß er noch den angemeldeten Freund oder Verwandten vor dem Abscheiden sprechen müsse. Ist das Wort gefunden, so wird unser Leib mühelos auseinanderfallen und den Geist entlassen.

*

ist von einigen Lesern als etwas zu schwere Kost empfunden worden. Solche Geständnisse sind mir sehr willkommen; denn unsre Blätter wenden sich nur zu geringerem Teile an Fachliteraten (die wissen schon alles), sondern an ein innerlich mitarbeitendes Publikum von Empfindung und Denkkraft. Die ersten Seiten jener Betrachtung sind in der Tat nicht leicht zugänglich; aber die Schuld trifft zum Teil mich selber, da ich die Betrachtungen aus dem Zusammenhange gerissen und den Leser nicht vorbereitet habe. Suchen wir den Fehler einigermaßen gutzumachen und in kurze Worte zusammenzufassen, worauf es uns mit jenem Aufsatz ankam.

Der Kunsthistoriker Winckelmann (geb. 1717 zu Stendal, 1768 zu Triest ermordet) ist der Wiederentdecker der Antike. Goethe hat ihm in wohldurchdachten kleinen Kapiteln ein schönes Denkmal gesetzt (1805, »Winckelmann«). Dieser wiedergeborene hellenische Heide, wie Goethe betonte, gab der deutschen Kunst, und mittelbar der deutschen Poesie, die entscheidende Richtung nach dem Süden. Er ist der Begründer des Klassizismus.

Aber daß hierbei Hellas und Rom mit ihren bis damals verschütteten und unverstandenen Bildwerken gewissermaßen nur Vorwand und Beispiel sind, hat der findige Leser bereits herausgefühlt. Stein unterstreicht mit vollem Bewußtsein die rein menschliche Seite dieser Kunstauffassung: »edle Einfalt und stille Größe«. In sich selbst trug Winckelmann diesen idealen Seelenzustand, ungebrochen durch dreißig Jahre kümmerlichen Lebens; und mit Schauern des Entzückens fand er diesen angestrebten Seelenzustand verkörpert in den Kunstwerken und Dichtungen Griechenlands. Las er mehr hinein, als darin war? Das kann man niemals wissen. Ich will eine Gegenfrage stellen: Liest nicht auch der Liebende mehr in die Geliebte hinein, als in ihr ist? Tut er nicht aus eigener Flamme schöpferisch hinzu? – Gewiß tut er das. Und doch – seine Geliebte wirkt so auf ihn, weckt das alles in ihm. Also muß doch wohl ein Stück des erschauten Ideals auch wirklich in ihr sein. Die Wirkung ist überall in der Welt die Hauptsache. Was etwas »ist«, können wir Begrenzten eigentlich nie objektiv feststellen; wohl aber, wie etwas auf uns wirkt. Die griechische Kunst entzündete unsren Winckelmann bis zum Poeten und steigerte das Maß hoher Empfindung, das er bereits in sich trug. Er stand ihr in dem Verhältnis eines Liebenden gegenüber. Wahre Liebe aber sucht nicht an sich und äußerlich zu besitzen (das kann auch der Räuber), sondern würdig zu werden des idealisiert erschauten Gegenstandes der Neigung. So war eine Veredlung und Selbsterziehung mit diesem Kunstgenuß verbunden. Und eben diese Besonnenheit unterscheidet den Klassizisten vom nur schwärmenden Romantiker.

Diese Skizzierung genügt zunächst für unsere Zwecke. Suche sich jeder von diesem Gedankengrundriß anzueignen, was er sich eben zumuten kann. Das wird sich alles schon noch vollständiger herausarbeiten.

*

(München, Beck, geb. 4.80 M) erscheint bereits in 3. Auflage. Ich habe nur wieder das Kapitel »Kants Charakter und Geistesart« nachgelesen und verdanke dem schönen Buch einen wahren Genuß. Alle Welt redet von Kants Einfluß auf Schiller – und ich bin überzeugt, nicht der zehnte Teil der heute schreibenden und gesetzgebenden Ästhetiker hat ein wirkliches Bild von Kants Wesen und Denken. Und doch ist, wie Kuno Fischer mit Recht hervorhebt, unsere deutsche Literatur innig mit dem philosophischen Geistesstrom verquickt: beide, deutsche Philosophie und klassische Dichtung, suchen aus den Urgründen des Geistes zu schaffen.

Es bedarf nun für uns nicht einer streng systematisch betriebenen Fachphilosophie, die den ganzen Denkprozeß nachprüft. Du lieber Himmel, wo kämen wir hin, wenn man von den Gnostikern bis zu Thomas von Aquino und von da bis zu Hegel und Hartmann »nachprüfen« wollte! Es ist hiermit wie mit dem Begriff der »Weltliteratur«; nicht Zahlen und Daten sind belebend, Alexandrinismus tötet vielmehr: es handelt sich um die Betätigung einer gewissen Einfühlungsgabe. Ein Menschenwesen in seinem inneren Reichtum oder seiner Eigengestalt kennen zu lernen, ist gewinnreich und klärt uns oft über uns selber auf. So ist uns eine Umschau in Weltliteratur und Geschichte des Denkens wichtig und anziehend wie ein Spaziergang durch ein Land voll vielfältigen Menschentums. Die Geschichte und eine gewisse Systematik gibt uns das Gerüst und erleichtert den Überblick; Herz und Charakter aber halten Auswahl und eignen sich Lebenswerte an.

Ich stehe daher nicht an, einmal drei Hefte Kant zu widmen und andere drei Hefte – Friedrich dem Großen. Weniger dem Verfasser des Schriftchens über deutsche Literatur und nur zum Teil dem Odendichter; mehr aber dem Briefschreiber, dem Genie, dem zähen und strengen Helden.

*

erscheint soeben (München, Bruckmann, geb. 12 M), ein wuchtiger Lexikonband von 736 Seiten. Das Werk zerfällt in sechs Vorträge, deren jeder wiederum eine Schrift für sich bilden könnte: Goethe – Leonardo – Descartes – Bruno – Plato – Kant.

Ich weiß wenig Zeitgenossen, die mit so entschlossener und energievoller Geistigkeit nach vorwärts und nach oben drängen, wie dieser Anreger Houston Stewart Chamberlain. Er ist ein Typus jenes werdenden Europäertums, das über die Nationen hinaus einen Weltbund der »Ernsten« (nach Goethes Wort) anstrebt. Er hat Wut und Begabung zu großzügiger Zusammenfassung; er weiß eine Idee herauszuarbeiten, nötigenfalls einseitig und konstruktiv; er hält den Blick für weitversponnene Zusammenhänge offen; er scheut auch Polemik nicht und will kein Akademiker sein, da die akademische Untersuchungsweise seinem publizistischen Temperament nicht entspräche. Solcher Wagemut eines belesenen und geistvollen Dilettanten großen Stils macht Mut, aus dem gelehrten Spezialismus emporzudringen und neue Aussichtspunkte zu finden.

Und Mut brauchen wir. Mut zum Großen und Herben in uns, dessen wir uns bemächtigen und bewußt werden durch große Beispiele der Weltgeschichte.

Chamberlains Buch soll uns später noch beschäftigen, wenn wir zu Kant kommen.

*

ist in der »Literatur« (Berlin, Bard & Marquard, 1.25 M) ein allerliebstes Bändchen erschienen. Mehrere Bildnisse der sympathischen Dichterin, ihr Heim, der Hof in Wärmland, in dem sie ihre Jugendzeit verlebte, Bilder aus »Gösta Berling« und (eigentlich überflüssige) aus Jerusalem schmücken das reizend geschriebene Bändchen. Der Schwede Prof. Oskar Levertin ist der Verfasser; wir hätten gerne, neben der Übersetzung, noch einiges über die neuesten Werke der Erzählerin gehört.

Mir scheint, daß die sonnige und übergoldende Stilart, wie sie jetzt in Gustav Frenssen oder Hermann Hesse durchbricht und nach dem gewaltsamen Grau-in-grau wieder mehr Lebenswärme gibt, von Selma Lagerlöf wesentlich gefördert wurde. Die Liebe diktiert, nicht mehr der Haß; die Liebe Wilhelm Raabes, die Erzählerklarheit Gottfried Kellers. Das sind gute Zeichen. Ich komme freilich nicht darüber hinweg, daß diese wortreiche und untergeordnete Kunstgattung – der Roman – die Kleinheiten und den Stoff der Welt zu wichtig nimmt und leicht in ein Schildern oder Auseinandersetzen entgleist, ja darin geradezu eine anmutige Stärke besitzt. Reine Poesie aber ist eine Sprache für sich; sie ist ein Extrakt und Destillat; aus innersten Gesetzen ist sie Konzentrierung und in einer feineren Sphäre zu Hause, über der stoffhaften Schwere der gegenständlichen Wirklichkeit.

Aber das läßt sich hier in Kürze nicht erledigen.

*

hat seine dritte Spielzeit hinter sich und versendet nun illustrierte Gratishefte (zu beziehen von der Geschäftsstelle des Bergtheaters, Weimar), die über das Geleistete Auskunft geben. Mir ist von all den Preßstimmen über diese Spielzeit nur ein Angriff, und zwar ein grundhäßlicher, bekannt geworden; alles andere hielt sich in den Grenzen sachlicher Erörterung und ging fast durchweg zu begeisterter Anerkennung über. Jeder von uns, es braucht das kaum gesagt zu werden, weiß sich von Überschätzung des Theaters oder eigener Leistungen frei; man warte ruhig die weitere Entfaltung ab; keine andere Entwicklung soll bedrängt oder gestört werden, denn diese Felsenbühne steht außerhalb alles städtischen Wettbewerbs.

Und nun scheint eine Hauptsorge, die den Vorsichtigen Bedenken und den Gegnern Waffen gab, im nächsten Sommer behoben zu werden: die Witterungssorge. »Am obersten Rande des Theaters wird eine Saal-Veranda mit (kleiner) Bühne die Ergänzung bilden zu der Bühne unter freiem Himmel. Wir werden sorgsam auf unser Unternehmen gestimmte künstlerische Unterhaltung, in deren Mitte ein Einakter oder ein dramatisches Fragment steht, für Regenabende bereit halten. Wir gedenken damit einen Leseraum zu verbinden, so daß unser Theater auch tagsüber gegen geringes Entgelt dem Publikum einen Sammelpunkt bietet.« So lesen wir in dem ausgesandten Direktionsbericht.

Demnach, wenn unten auf der Freibühne etwa »Widukind« schlechten Wetters halber ausfallen muß, wird man oben in der Saalbühne einen »historischen Unterhaltungsabend« bereit finden: Ouvertüre, dramatisches Fragment oder Einakter, vorgetragene oder gesungene Balladen und Heldenstücke. Für »Wieland« wird etwa ein »Edda-Abend« geboten, wobei auch hier auf Vortrag in Kostüm – Heldenlieder, Wandrer und Wala usw. – Bedacht genommen wird; keine Kunst in Frack und weißer Binde, sondern eine Kunst, die der Stimmung des Ortes entspricht. Rokoko – etwa »Laune des Verliebten« – wird sich ohnedies reizvoll auf der Saalbühne wiedergeben lassen. Es könnte sich in dieser Form, ob Regen oder Sonnenschein, dort ein geistiger Sammelpunkt schaffen lassen, unverbindlich für jeden, wie man sich eben auf Sommerreisen trifft, Gespräche tauscht und weiterfährt.

Das Stadium des theoretischen Geredes scheint mir in jeder Beziehung überwunden: wer ein bißchen Idealismus in sich hat, der helfe nun praktisch! Drei Stücke werden den Grundstock der nächstjährigen Aufführungen bilden: Shakespeares »Sommernachtstraum«, Wachlers »Widukind« und mein »Wieland der Schmied«.

Auf ein Kennzeichen unsrer verfahrenen modern-literarischen Verhältnisse darf man wohl noch hinweisen. Während in Berlin jede nichtswürdige, Durchfall erlebende Posse von Dutzenden von Kritikern ernst genommen und pflichtgemäß besprochen wird, so daß sich das ganze Reich mit der lästigen Nachricht eines Berliner Durchfalls beschäftigen muß, hat sich auch nicht ein einziger nennenswerter Berliner Kritiker gedrungen gefühlt, sich das Harzer Bergtheater anzusehen. So übt die Reichshauptstadt Suggestion aus; so erhöht sie Unwichtiges zur »Sensation«, so summen dort zwanzig bis dreißig Kritiker um das elektrische Licht, blind für alles, was draußen vorgeht – in unserer nächtlichen »Provinz«. Ich verzeichne das nur. Denn den Freunden des Bergtheaters ist es wertvoll, so wie die Dinge liegen, wenn man sie nur einer ruhigen Entwicklung überläßt.

Der Statistik entnehmen wir noch: »Das Bergtheater bei Thale schloß am 27. August seine dritte Hochsommer-Spielzeit ab, die am 16. Juli begonnen hatte. Innerhalb dieser 43 Tage wurden 52 Vorstellungen, darunter 6 Uraufführungen, herausgebracht, und zwar: »Wieland der Schmied« von Lienhard 17mal, »Mittsommer« von Ernst Wachler 6mal, »Siegfrieds Tod« von August Sturm 4mal, »Ragenhart« von A. Werner 2mal, »Die Laune des Verliebten« von Goethe 12mal, »Der verspielte Reiter« von Hans Sachs 2mal, »Der Fremde« (Till Eulenspiegel) von Lienhard 5mal, »Die Nachbarn« von Immermann 2mal, »Moloch« von Hebbel 2mal. Trotz der für das Spielen unter freiem Himmel während der verflossenen 43tägigen Spielzeit nicht gerade günstigen Witterung konnte die bis einschließlich 23. August vorgesehene Saison nicht nur durchgeführt, sondern noch um 4 Tage, bis einschließlich 27. August verlängert werden.«

*

Professor Friedrich Poske, ein Schüler Steins, Herausgeber der Chamberlainschen Schrift, die er durch wertvolle eigene Betrachtungen ergänzt hat, schreibt mir in einem längeren Briefe: »... Und damit komme ich zu Ihrem neuen Unternehmen ... Sie sprechen es deutlich aus, daß wir um das sittliche Problem nicht herumkommen, daß vielmehr Gedanken- und Gemütskräfte in die bisher noch so äußerliche ästhetische Kultur einströmen müssen. Wenn unsre Schriftsteller eine Weltanschauung im Sinne der Klassiker oder im Sinne Steins besäßen, wie ganz anders könnten sie die Seele unsres Volkes in der Richtung auf das Gute und Gesunde beeinflussen! Ich habe bei dem Worte ›ästhetische Kultur‹ nur immer die Besorgnis, daß es mißverstanden werde, und daß das Ethische dabei nicht zu seinem Rechte komme. Wir Bayreuther haben uns daher schon längst geeinigt, schlechthin von ›Kultur‹ im Gegensatz zu ›Zivilisation‹ zu sprechen ... Noch in einem Punkte möchte ich eine wünschenswerte Nuancierung in Ihrem Programm anfügen. Neben dem Feinen darf das Kräftige, neben der Zurückgezogenheit in die Stille und der Anteilnahme an dem Ergehen der Mitmenschen darf das Wirken auf die Welt nicht vergessen werden. Sie, verehrter Herr, sind in der glücklichen Lage, durch Kunstwerke unmittelbar auf die Menschen wirken zu können – vielleicht die einzige Art, wie überhaupt nachhaltig auf Menschen in ihrem Innern gewirkt werden kann. Auch Stein stellte diese Art des Wirkens bei weitem am höchsten. So möge es Ihnen vergönnt sein, durch Ihre Bemühungen schöpferische Kräfte zu wecken und zur Mitarbeit an der Aufgabe einer besseren menschlichen Kultur heranzuziehen! ... Im einzelnen möchte ich Ihnen noch meine Zustimmung zu der Art, wie Sie das Verhältnis Nietzsche-Stein beurteilen, aussprechen ... Am Schlusse der Darstellung des Verhältnisses Stein-Nietzsche sprechen Sie von dem überarbeiteten Berliner Privatdozenten. Das darf nicht zur Legende werden. Stein hatte eine überaus bewußt-gewisse, nie in Übertreibung ausartende Arbeitsweise, auch in dieser Hinsicht durchaus maßvoll. Was ihn krank machte, war der wohl allzu tief empfundene Schmerz über den Widerstand der Welt und über die anscheinende Unmöglichkeit, sein Ideal verwirklicht zu sehen. Dies allein aber hätte ihn schwerlich so früh dahingerafft, wenn nicht eine rein physisch bedingte Affizierung – eine der Unbegreiflichkeiten der Weltordnung – dazugekommen wäre. Wieviel dem einen und wieviel dem andern Umstande zuzuschreiben ist, wird sich schwerlich mehr ausweisen lassen.« – Wir sind für diese Ergänzungen dankbar.

Hans von Wolzogen macht in einem zustimmenden Schreiben u. a. die Bemerkung: »Auf einen Gedanken im Tagebuch, worin Zeiterscheinungen in weimarisches Licht gestellt werden, wäre noch als auf einen Wegweiser besonders aufmerksam zu blicken. Es ist die Anmerkung, daß nun Geistes- und Gemütskräfte in die modernen Formen einströmen müßten usw. Das besagt in Wahrheit: soll etwas deutsche Herzenssache werden, so muß es Geist von Weimar in sich tragen. Aber eine ›Moderne‹, die Herzenssache geworden ist, wäre damit keine Zeitsache mehr, also auch keine Moderne« ... Das ist sehr richtig empfunden. Wir müssen in der Tat das Moderne nicht in der Weise überwinden, daß wir ein noch Moderneres entdecken; sondern wir überwinden den Zeitgeist nur, indem wir in Ewiges, Bleibendes eintreten, das über Moden und Richtungen erhaben ist. Ich sprach nur von den Mitteln, mit denen wir Ewiges unsren Mitlebenden zugänglich machen.

*

Von einigen Seiten verübelt man mir anscheinend die reizlose, d. h. unpolemische oder unaktuelle Haltung dieser Blätter. Wir sind seit der »Revolution der Literatur« durch Kritik und Hader – den Alkohol der Literatur – verdorben; ein künstlicher Reiz setzt aus, sowie einmal eine Zeitschrift nur dadurch wirken will, daß sie Positives, Gutes, Großes lebendig macht, so gut es eben der einzelne vermag. Es soll hier keine bloße Anthologie gebracht werden, sondern eben lebensvolle Beziehungen zwischen den einzelnen Geistern; und so muß ich selbst das Wort führen, und es kann mir das keiner abnehmen. Man betrachte diese Hefte als planmäßige Teile eines langsam wachsenden Buches. Seine Bücher schreibt man selber.

Ein Seitenstück zu dieser stilleren Form von Zeitschrift ist bereits vorhanden in den »Blättern zur Pflege persönlichen Lebens«, in denen Dr. Johannes Müller (Mainberg bei Schonungen, Unterfranken) eine Weltanschauung baut. Ich könnte eine Anzahl guter Namen nennen, die diesem stillen Wirken Anregung verdanken. Er schreibt seine ausführlichen Betrachtungen von A bis Z selber. Ich habe eine mannigfaltigere Form gewählt, indem ich ein historisches Beispiel in den Mittelgrund stelle. Man wird das als eine neue Form des Zeitschriftenwesens hoffentlich ebenso einwandfrei finden wie etwa Bodes »Stunden mit Goethe«.

Die Stellung, in der man sich durch das Beschreiten dieses selbsteigenen Weges der geselligen Literatur gegenüber befindet, ist weder hochmütiges »Hochland« noch »Weltflucht«. Die Welt ist ein einzig Gewebe, wir können nicht daraus »flüchten«. Hochland ist überall, wo sich unsere Seele in einem gesammelten Zustand befindet, ob allein oder in Gesprächen.

Hier aber ist der Punkt, wo wir uns allerdings scheiden. Man darf diesen Blättern in der Tat Lärmflucht vorwerfen, nicht Weltflucht. Es kommt hier etwas wie eine esoterische Richtung in der Literatur zum Ausdruck; aber nicht artistisch, nicht in Formpflege, nicht in Gebärde – sondern von innen heraus. Ich »will« damit nichts Besonderes, sondern es entspricht so meiner Natur. Also ist das ganz organisch. Ich suche nichts weiter als Natürlichkeit und Wahrhaftigkeit. Und es wäre eine Zerrüttung des Lebensideales, dem jeder von uns nachzutrachten hat, wenn ich mich länger im Wust von Überproduktion des immer wechselnden Tages verbrauchen würde – und die Großen derweil warten ließe. Dem Arzt, dem Lehrer, dem Beamten, dem Kaufmann, dem Schüler – wer es auch sei, man sollte ihm nicht mehr Last aufbürden, als er mit Seele durchtränken oder mit ganzer Anteilnahme zu bearbeiten vermag.

Wer es in der Hand hat – und viele von uns haben es in der Hand –, warum soll der zaudern, endlich einmal das verkümmernde Pflänzchen seines inneren Menschen von der Schneelast zu befreien und langsam sich wieder aufrichten zu lassen? – Das ist keine Flucht, das ist ein Finden.

*

Über das schöne Verhältnis zwischen Heinrich von Stein und Richard Wagner kann man den ungedruckten Tagebuchblättern, die mir vorliegen, noch einige bezeichnende Züge entnehmen. Stein ist, wie ausdrücklich betont wurde, als Freund in der Familie Wagner aufgenommen worden und hat (natürlich ohne Gehalt) die Erziehung Siegfrieds als eine neue Form seiner Studien aufgefaßt. »Das Leben hier ist ein Zauberland, wie es in unserer armseligen Zeit kein zweites gibt« – so hatte die vermittelnde Malvida von Meysenbug aus Bayreuth geschrieben –, »ja, wie es wohl kaum je ein ähnliches gegeben hat. Ihre Tendenzen würden hier in allem Anklang finden. Die Form Ihrer Familie gegenüber würde sich wohl finden lassen.« Steins Vater war mit dieser Art von geistiger Arbeit nicht recht einverstanden, gab nur zaudernd seine Einwilligung und war auch der Anlaß, weshalb Heinrich im folgenden Sommer aus dem Manöver nicht wieder zu dieser Tätigkeit zurückkehrte. Wagner benahm sich in alledem sehr taktvoll; am 30. September 1879 schreibt er an Stein: »Sie werden uns zu jeder Zeit, am liebsten allerdings recht bald, willkommen sein. Wir bitten Sie, bei uns abzusteigen und so lange zu verweilen, als es Ihnen gefällt. Ich erachte für heute nichts anderes für meine Mitteilung wichtig und grüße Sie hochachtungsvoll Richard Wagner.« Rasch erkannte Wagner Steins Wert; es wurde ein freundschaftlich Zusammenarbeiten. Ein Teil des Jahres wurde in Neapel verbracht, Anregungen gab es die Fülle. Aber das Manöver rief, wie gesagt, zu einer militärischen Übung nach Norden. Und als danach Heinrich, dem Wunsche des Vaters gehorchend, nicht wieder zurückkehrte, erhielt er von Wagner folgenden schönen Brief: »Mein teurer junger Freund! Wie uns Ihre letzten Mitteilungen betroffen, werden Sie leicht von sich selbst ermessen. Sie begreifen gewiß, daß Ihre Entscheidung auch die unserige ist; jedenfalls ist eine solche aber gar nicht mehr zu treffen, da es sich um ein sittliches Gebot handelt. Nur eines möchte ich Ihnen geben können: die Heiterkeit der Unbedenklichkeit bei der Befolgung des an Sie gestellten Gebotes. Bekämpfen Sie jeden betrübenden Gedanken und stärken Sie sich dagegen durch die Annahme, daß Sie mit Ihrem Schicksal Hand in Hand gehen; gewiß führt es zum Guten! Denken Sie doch nur, daß sich auch mein Junge darein finden muß, und das wird ihm gewiß nicht leicht fallen. Wir getrauen uns noch gar nicht, es ihm mitzuteilen. Ein eigentliches Lamento haben eigentlich nur wir übrigen ein Recht anzustellen, weil wir älter sind, viel durchgemacht haben und uns immer wieder daran gewöhnen sollen, daß das Schicksal mit uns spielt. Auch haben wir in keiner Weise einen Ersatz für den Verlust vor uns, wie doch Sie, den eine treffliche Pflichterfüllung stolz machen muß. Bloß die Sympathie für Ihren Stolz bleibt uns, sie soll denn auch uns helfen. Von Herzen stets wie damals Ihr R. W.« – Das geknüpfte Band riß nicht wieder ab. »Lassen Sie immer viel von sich hören,« heißt es in einem späteren Briefe Wagners, »es sind dann immer Familien-Geburtsfeste. Leben Sie wohl und grüßen Sie ehrfurchtsvoll Ihren Herrn Papa!« Wie tief Stein durch Wagners Tod erschüttert wurde, geht aus einem kurzen Brief an seinen Bruder (Aug. v. Stein) hervor (26. Februar, Bayreuth): »Es war sehr treu und schön von Dir, meiner zu gedenken bei diesem Ereignis, was freilich wie kein anderes in mein Leben eingreift. Wenn ich unaussprechlich viel verloren hab, so klammert sich das Lebensgefühl an jedes Zeichen, an dem es erkennt, daß ich noch nicht ganz vereinsamt bin.«

*

Kann man von einem philosophischen System bei Heinrich von Stein sprechen? Oder von einem philosophischen Grundgedanken, der etwas wie ein Leitmotiv in seiner Lebensauffassung bildet? – Schwerlich. Es sei denn das Wort »Drang«, das er als schaffendes Prinzip öfters betont, und das sich als Leitwort durch das sogenannte »Vermächtnis« zieht. »Es ist der Drang, der diese Welt erschuf« ... »Die Knospe sprengt ihre Hüllen aus Drang zum Licht« ... Die Dinge drängen zueinander – in uns ist ein Drang des Wollens, der je nach unserer Wesensbeschaffenheit Taten vollbringt. Man könnte an Schopenhauers »Wille« denken, wie Poske richtig bemerkt, nur daß das Wort Drang etwas Dumpferes, Tieferes bezeichnet, jenseits der Bewußtseinsgrenze. Aber fließt schon bei Schopenhauer Wille und Trieb ineinander, so sind wir hier erst recht in Drangsal: denn bei genauem Zusehen ist mit diesem »Drang« nur ein umschreibendes Wort geschaffen für das ewig geheimnisvolle Wort Leben.

Gleichwohl ist diese Wortwahl bezeichnend. Es kennzeichnet den auf das Künstlerische gerichteten Denker. Drang ist ein Wort, das mehr dem instinktiv schaffenden und gestaltenden Dichtertum eigen ist als der praktischen Tat; der letzteren würde das bewußtere Wort Wille entsprechen. Steins Herz und Steins Künstlertrieb haben jenes philosophische Wort instinktiv geprägt. »Stein gehörte zu jenen Wesen, die mit dem Bedürfnisse geboren sind, der Welt ein großes Geheimnis mitzuteilen, das ihr Herz in sich birgt« (Chamberlain) und: »vor allem und über allem war er Mensch«. Mitempfindender Mensch.

Und so schließen die kurzen Sprüche, die man Steins »Vermächtnis« nennt, mit den Worten: »Sehne dich und wandere!« und, gewissermaßen einen Ruhepunkt verheißend: »Glaube an die Erlösten!« Schaffensdrang war in ihm mächtig bis zuletzt.

Und ein Drang nach Liebe und Freundschaft, der nie ganz zur Befriedigung gekommen ist. Frauenliebe spielt in diesem Leben keine beeinflussende Rolle, soweit ich sehe. Auch hat er, außer einigen geistig gerichteten Frauen, in seinen Bildern keine wirklichen, weichen, weiblich-naturhaften Gestalten geschaffen. Seinem Organismus blieb diese Shakespeare-Kraft – die eigentlich dichterische Kraft – versagt. Da liegt irgendwo das psychologische Rätsel, das diesen prachtvollen Menschen das Wort »Drang« als Leitwort des Weltgeschehens empfinden und prägen ließ.

In seinem (im Buchhandel vergriffenen) Erstlingswert »Die Ideale des Materialismus« (1878) findet sich ein philosophisch Märchen:

»Es war einmal eine Königstochter, die aß in Gold und schlief in Silber und hatte Diamanten, soviel ihr wollt. Aber da ihr nun alles erfüllt war, wünschte sie sehnlicher als je zuvor, und als Papa mit Reichsapfel und Krone kam und sie fragte, was sie doch wolle, und zwei große Tränen liefen ihm in den grauen Bart, da sah sie groß an ihm vorbei in den blauen fernen Himmel hinein und sagte: ›Etwas, was es gar nicht gibt.‹

»Unten am Schloß ackerte ein Bauer, ein grauer Greis von zwanzig Jahren, Tag für Tag eine Furche neben die andere, und kannte nichts als die graue Erde und den grauen Himmel und das graue Bettlaken, in dem er schlief, und weil er denn so recht ungehindert wünschen konnte, wünschte er sich etwas, was es gar nicht gibt.

»Mögen sich noch einmal geheiratet haben, die beiden.«

Wir kennen diesen urdeutschen romantischen Drang nach etwas, was es gar nicht gibt. Stein, in seiner vornehmen Mischung von keuschem »Rühr-mich-nicht-an!« und tiefem Verlangen nach Liebe, erinnert mich mitunter an Anselm Feuerbachs unnahbare Gestalten: »Poesie« – »Medea« – »Iphigenie«. Es ist suchende Romantik, die sich zu festem Klassizismus formen will.

*

Das Welträtsel ist nicht durch Beweisführung zu lösen. Nicht die bändereichste Bibliothek von Alexandrien und nicht tausend Jahre angestrengtesten Studiums bringen dich der Gottheit näher: es wäre denn, daß sie dir die Unmöglichkeit solchen gewaltsamen Gott-Erringens endlich darlegten, wenn du kampfmüde zusammensinkst. Haben sich nun die streitenden Köpfe erschöpft, so tritt vom Herzen aus, ganz klein und fein und rein, ein Lichtlein erst nur, ein lächelnder Knabe, der zum ermattenden Schatzgräber tritt – das Genie zwischen die bärtigen, kahlstirnigen Gottsucher. Der Dichter in uns tritt auf den Plan. Er ist der Friedensbringer, er ist der einfache Aussprecher und Gestalter des so ganz nahen Guten: des Guten in uns.

Ist nun etwa irgend eine von all den andrängenden Fragen dialektisch gelöst? Nicht eine einzige. Das Erlösende besteht ja gerade darin, daß du nicht mehr fragst. Da stehen sie noch alle, die Kopfprobleme und Gewissensqualen, aber sie sind machtloser Rauch geworden, du gehst durch die gesunkene Waberlohe hindurch in den sonnigen Bezirk, wo Brunhild deiner wartet. Dieser Übertritt aus dem Zustande gedanklicher Ängste in den Zustand dichterischen Schauens und heldenfroher Tat: – das ist Erlösung.

In dir ist nun eine geistige Sonne aufgegangen, du weißt gar nicht wie. Dein Grübeln war eine Krankheit: du bist genesen. Deiner Krankheit war die Welt grau, hart, steinig; Menschen und Dinge hatten Fratzen und Larven; du bewiesest ibsenscharf ihre moralische Verderbnis. Und du hattest recht, du Moralist, du warst unwiderlegbar: denn ein tatsächlicher Zustand sprach sich in dir aus.

Aber bewiesest du auch den Sonnenschein draußen hinweg: die Sonne, die aus dem Grund unsrer Seele hervorbricht, ist nun dennoch stärker. Dein Grau hat von diesem Augenblick an keine Beweiskraft mehr; es ist dein vergänglicher Zustand, in den du auch uns hineinsuggerieren wolltest. Nun aber lassen wir unseren höheren Zustand spielen und gegenwirken – und wollen abwarten, welche Kraft Dauer hat und Sieg behält. Die Graubärte der Dialektik oder das Kind Genie? Christophorus war ein Riese und trug wackre Lasten, aber das Kind Genie war stärker.

Darum meine ich: all die Weisheitsmassen (das soll keinen Verleger im Buchmachen stören), die man uns in kaum zu bewältigender Überproduktion auftürmt, aller Lehrstoff der Schule und alle Lasten der Kirche – sie helfen uns nicht das Letzte finden, nicht das Höchste: das Genie in uns. Gebt mir ein einzig lachend kraftvoll Liedchen aus einer Seele voll süßester Innigkeit, voll hinreißender Kraft, schlichtester Güte, ein Kindergesichtchen voll Menschentum höherer Welt – voll Gottestum – so fallen alle jene schweren Lasten in Staub! Wir haben plötzlich einen Ton vernommen aus der Welt, wohin wir wollen, nur einen Ton, aber wir zucken auf: »Da! Das ist's! Das war der Ton, der da durch die Massen von Literatur klang!« Und wir suchen hinfort diesen Ton, nur diesen Ton, nichts anderes mehr.

Solchen Tonbringer meine ich, wenn ich in diesen Blättern vom »Genie« spreche. Einen, der von Natur und Gottheit eingeboren diesen Ton hat – hat, und nicht erst ergrübelt – den Ton, der uns aufjubeln läßt vor Glück des Wiedererkennens. Das ist Heimat.

*

Foto: Thoreau

»Ende März 1846 borgte ich mir eine Axt und wanderte hinab in den Wald zum Waldenteich, in dessen unmittelbarer Nähe ich mir ein Haus bauen wollte. Ich fällte zunächst einige hohe, pfeilerartige, noch junge Weißtannen, um Bauholz zu gewinnen. Der Besitzer der Axt sagte, als er mir zeitweise sein Eigentumsrecht übertrug, sie sei sein Augapfel. Ich gab sie ihm schärfer zurück, als ich sie empfing. Der Abhang des Hügels, auf dem ich arbeitete, war lieblich mit Nadelholz bewachsen, durch das man einen Ausblick auf den See und auf eine kleine Lichtung im Gehölz hatte, wo Fichten und weiße Wallnußbäume zu treiben begannen.

»Ich zog in die Wälder, weil ich den Wunsch hatte, mit Überlegung zu leben, um beim Sterben vor der Entdeckung bewahrt zu bleiben, daß ich nicht gelebt habe. Ich wollte keine Entsagung üben, höchstens im Notfall. Ich wollte tief leben, alles Mark des Lebens aussaugen, so herzhaft und spartanisch leben, daß alles, was nicht Leben war, aufs Haupt geschlagen wurde. Ich wollte das Leben in die Enge treiben und es auf die einfachste Formel bringen.

»Noch immer leben wir im Staub wie die Ameisen. Und doch berichtet die Sage, wir seien schon vor langer Zeit in Menschen verwandelt. Wie das Zwergvolk der Pygmäen kämpfen wir mit Kranichen. Irrtum häuft sich auf Irrtum, Stümperei auf Stümperei, und selbst unsere besten Kräfte werden zu überflüssigen, vermeidbaren Jämmerlichkeiten verwendet. Unser Leben wird durch Kleinigkeiten vergeudet. Warum leben wir in solcher Eile, in solcher Verschwendung? Und was die Arbeit anbetrifft: wir haben keine, der irgendwelche Bedeutung zukommt. Veitstanz haben wir, und unsere Köpfe können nicht ruhig halten ...

»Laßt uns danach streben, bisweilen einen Tag unsres Lebens mit derselben Nachdenklichkeit zu verbringen wie die Natur, und nicht durch jede Nußschale oder durch einen Mückenflügel, der auf unsrem Pfade liegt, aus dem Gleise gebracht zu werden. Besucher mögen kommen, Besucher mögen gehen, die Glocken mögen läuten und die Kinder schreien – wir wollen gern auf unsre Weise den Tag verbringen. Warum sollen wir mit dem Strome schwimmen? Wir wollen mit uns selber ins reine kommen, uns mutig einen Weg bahnen durch den Dreck und Kot der Meinungen und Vorurteile, der Täuschung und des Scheins. Ein Mensch muß von innen heraus seine Impulse bekommen. Folge dem Fluge deines Genius unmittelbar, und er wird dir getreulich in jeder Stunde neue Fernsichten eröffnen ...

»Ich verlange des Menschen Blüte und Frucht. Ich will, daß ein würziger Duft von ihm zu mir herüberschwebe, daß eine Art von Reife unserem Verkehr Geschmack verleihe. Seine Güte soll nicht Stückwerk sein, sondern ein beständiges Überströmen, das ihn nichts kostet und das ihm nicht zum Bewußtsein kommt. Wir sollen unsren Mut mitteilen, nicht unsre Verzweiflung, unsre Gesundheit und unser Behagen, und nicht unsre Krankheit!«

Henry Thoreau

Dieser Charakterkopf ist ein prachtvoll Beispiel dafür, daß Emersons Lebenswerk keine idyllische Träumerei war, sondern auf Verinnerlichung und Veredlung der Individualität drängte. Nur zwei Jahre blieb Thoreau in seiner Waldhütte; er wollte nur ein Beispiel geben, sich selbst und seiner Mitwelt. Derselbe Thoreau trat aber in den gärenden Zeiten der Sklavereifrage in öffentlicher Versammlung aufs schärfste gegen die rückständige Regierung auf, um seinen Freund Brown von der Verurteilung zu retten. Es war freilich umsonst; Brown, der ihm verwandte Menschenfreund, dessen letzte Worte waren: »Wie schön sind doch diese Kornfelder!« wurde auf einem Acker bei Charleston gehenkt. Doch bald brach der Krieg gegen die Südstaaten los; und was die Rede nicht erreicht hatte, setzte nun die Waffe durch. Thoreaus Zeit war freilich vorüber; geboren 1817 (bei Concord), erlag er schon 1862 einem ererbten Lungenleiden. Auf dem Kirchhof von Concord liegt er begraben.

In der hübschen Einleitung zu »Walden« (vgl. W. n. W., S. 159) erzählt der Übersetzer W. Nobbe: »Thoreaus kurze Gestalt zeigte hängende Schultern und eine auffallend flache Brust. Seine Gesichtsfarbe war hell, die Stirn nicht besonders hoch oder breit, aber voll Energie. Die Augen waren tiefblau, seine Lippen etwas vorstehend. In späteren Jahren trug er einen Vollbart. Seine Sinne waren wunderbar ausgebildet. Er sah eine Wasserlilie oder ein Wasserläuferinsekt in Entfernungen, wo kein anderer sie zu erblicken vermochte. Er roch den Dampf einer Tabakspfeife oft eine Viertelmeile weit. Er konnte in der tiefsten Dunkelheit den Weg durch die Wälder finden« ... Auch mit den Tieren stand er auf freundschaftlichem Fuße. Er sah oft, wie Emerson erzählt, stundenlang auf einem Felsen, bis das Getier sich an ihn gewöhnt hatte und neugierig näher kam. Ja, es erinnert an Franz von Assisi und ähnliche Gestalten des Mittelalters, in ihrer magischen Einwirkungskraft auf die Natur, wenn Emerson mitteilt, daß sich Vögel auf Thoreaus Schultern setzten oder auf das Holz, das er trug, oder daß Fische auf ihn zuschwammen und sich mit der Hand fangen ließen. Diesem Manne, den auch ein tiefes Freundschaftsbedürfnis beseelte, war die Welt ein Feiertag. »Vor Freude könnte ich die Erde umarmen! Freude erfüllt mich, daß ich einst in ihr ruhen werde!«

*

Hat Heinrich von Stein Emerson gekannt? Ich bin dem Namen Emerson in Steins Werken nicht begegnet. Auch Prof. Poske schreibt mir darüber: »Meines Wissens hat Emerson nicht zu den Schriftstellern gehört, mit denen sich H. v. Stein beschäftigt hat. Dagegen hat er Carlyle sehr geschätzt, besonders ›Friedrich den Großen‹ und ›Heldenverehrung‹ ...«

Stein war ein systematisch und akademisch gebildeter Deutscher, der mit ganzem wuchtigem Tatsachensinn zur geschichtlichen Vergangenheit ein lebendiges Verhältnis zu gewinnen trachtete. Auch Emerson strebt, wie Stein, in die klassische Linie. Es ist Klassizismus der Weisheit. Aber nicht von bedeutender Überlieferung einer nationalen Kultur ging der Amerikaner aus, sondern – etwas eklektisch, vornehm Auswahl haltend – vom praktischen Leben und von der Natur. Stein gibt sich große Mühe, eine historische Linie herauszuarbeiten: in Emersons Denken ist keine bewußte historische Linie. Er ist Ausleser und Sammler, erspart sich daher als Impressionist viel Bücher-Arbeit, mit der sich Heinrich von Stein beladen und belastet hat. Der Amerikaner ist unbefangener und hat es leichter, seine Stoffe zu vergeistigen und zu durchleuchten.

Aber in Stein ist mehr Ästhetik und Künstlerdrang als in Emerson. Dialoge, wie sie Stein schrieb, von so feinem Einfühlungstalent, wären Emerson unmöglich gewesen; dem amerikanischen Weisen fehlte jede gestaltende Kraft. In seiner Rede nur und in seinem Empfinden (der Natur) war feine Poesie, Tagebuchpoesie: aber ohne Wucht, Schwung oder Leidenschaft; ohne Drang, sich der Dinge durch Gestaltung zu bemächtigen. Dies ist eine organische Veranlagung; sie hängt mit Emersons Vorzügen und Eigenart innig zusammen. Es ist etwas Eintöniges über diesem leuchtend ruhigen Wellenspiegel Emersonscher Gedankenrhythmen.

Stein und Emerson sind Einsame, Konzentrierte, Gesammelte. Es sind Menschen der stolzen und starken Stille. Wenn ich frage: Wohin führt uns Emerson? – so lautet unsre summarische Antwort, bei einem Gipfel endigend: zu Jesus. Bei Heinrich von Stein ist, trotz tiefster Religiosität und stärksten philosophischen Sinnes, noch eine tragische Linie, noch ein herber Drang, den Emerson nicht kennt. Und ich würde im Hinblick darauf sagen: Stein führt zu Michelangelo, Schiller, Shakespeare. Oder, allgemeiner gesagt: Emerson ist Ethik und Religion, Stein ist Ethik und Kunst.

*

Dieser Band ist einem Deutschen und einem Amerikaner gewidmet. Es werden sich dabei von selbst Streifblicke auf Thoreau, Montaigne, Plato und ähnliche Prosaisten der Weltliteratur ergeben; auch ein kurzer Rundblick in der nordamerikanischen Literatur könnte uns Emersons besondre Stellung klären.

Die literarischen Formen und Gewänder werden wir nicht übersehen oder geringschätzen. Emerson – obwohl er auch Lyriker war – ist kein dichterischer Gestalter; er plaudert und formt seine zuströmenden Einfälle oder Eindrücke in gedankliche, aber lebenswarme Sätze. Jedoch hinter allen Formen der Welt, ob Prosa oder Poesie, ob Weisheit oder Gestaltung, steht etwas Lebens-Gemeinsames. Und eben dies Übergeordnete fesselt uns.

Diese jenseits-literarische Betrachtungsweise, die auch die Literaturformen unterordnet unter ein Lebenshohes: – das ist unser Thema. Der seelische Zustand ist somit das Wichtige. Kraftgefüllte Prosa (man weiß hoffentlich, was wir unter Kraft verstehen) ist mir wertvoller als Hunderte von schönen Versen, wie sie jetzt Deutschland überschwemmen, gewöhnlich geformt vom sinnlichen Trieb oder von Unbefriedigung, nicht aus der Fülle eines ganzen Menschen, eines reifen, tiefen Seelengehaltes, der unser Inneres durchleuchtet, umwandelt und adelt.

So gehen wir denn durch die Welt und suchen keine Formreize, wie die Formalisten der Literatur, sondern Nahrung: Geisteszustände und Seelenkräfte, die ich mir einverleiben, die ich mir eindeutschen kann. Und da gibt es dann keine Trennung der Nationen oder Sprache, denn nicht meine Sprache wählt und begrenzt, sondern meine Seele ist Herrin ihrer Auswahl: sie zieht an das Verwandte und stößt ab das ihr nicht Gemäße.

So ermöglicht sich allein eine charaktervolle Ausgestaltung des Goetheschen Begriffes »Weltliteratur«. Die Handlungsreisenden aller Völker und Sprachen treffen sich in ihrer »Branche«; warum sollen die Menschen, die innerlich leben, nicht noch viel mehr einen Geisterbund bilden, der sich mit seinen Linien einzeichnet kreuz und quer über die festen Konturen der irdischen Geographie?

So führen wir Goethes Werk fort, der in seinem hohen Alter die Worte schrieb (offenbar unter dem Eindruck seiner Geistesfreundschaft mit Carlyle): »Offenbar ist das Bestreben der besten Dichter und ästhetischen Schriftsteller aller Nationen schon seit geraumer Zeit auf das allgemein Menschliche gerichtet. In jedem Besonderen, es sei nun historisch, mythologisch, fabelhaft, mehr oder weniger willkürlich ersonnen, wird man durch Nationalität und Persönlichkeit jenes Allgemeine immer mehr durchleuchten und durchscheinen sehen.« Und zwar, wie Goethe ausdrücklich hinzufügt, nicht auf Kosten der Besonderheiten, denn: »Eine wahrhaft allgemeine Duldung wird am sichersten erreicht, wenn man das Besondere der einzelnen Menschen und Völkerschaften auf sich beruhen läßt, bei der Überzeugung jedoch festhält, daß das wahrhaft Verdienstliche sich dadurch auszeichnet, daß es der ganzen Menschheit angehört.

Irdische Trennungen in Nationen und Parteien sind Umwege der Schöpfung, die notwendig sind; die einzelnen Gruppen ziehen sich zur Lösung bestimmter Aufgaben oder zur Herausbildung einer besonderen Art zeitweilig auf sich selbst zurück. Mir scheint aber, alles drängt jetzt wieder zu einer großen Synthese: zum Beachten des Zieles, was aller Bewohnerschaft dieses Planeten gemeinsam ist, zu einer kosmischen Weltanschauung, die sich zwischen den Ernsten aller Nationen ausbilden und in die gröberen Umrisse der irdischen Besonderheiten einzeichnen muß.

*

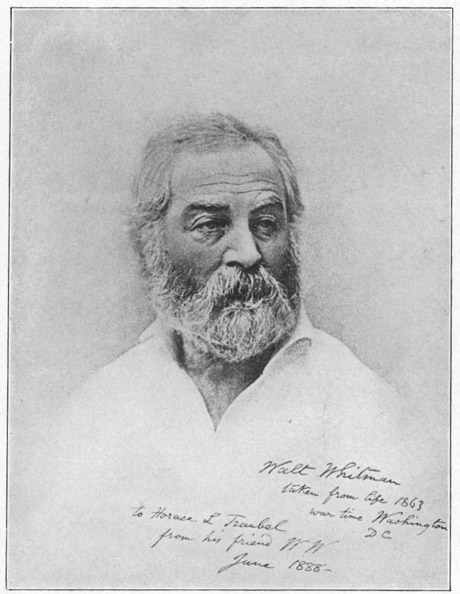

Foto: Walt Whitman

Ist es für uns Deutsche bereits möglich, uns von dieser echt amerikanischen Dichter- und Prophetennatur ein volles Bild zu formen? Es sind erst vor einiger Zeit in Amerika neue Werke aus des Poeten Nachlaß erschienen; Johannes Schlaf (der sich mehrfach um den Dichter bemühte) gibt, nach einem Auszug in der »Frankf. Ztg.«, die Übersetzung einer neuen englischen Biographie heraus. Wir können also vorerst nur unsren persönlichen Gesamteindruck wiedergeben. Ob Whitman wirklich zu den Großen der Weltliteratur, zu den Sehern der Menschheit gehört – wie seine Verehrer annehmen –; oder ob sich nur eine bemerkenswerte elektrische Kraft, etwas ungestüm und ohne geklärte Formen, in ihm entladen hat – wie ich zu vermuten geneigt bin –: das mag die Zukunft feststellen.

Einer englischen Whitman-Ausgabe ist ein bezeichnend Bild vorangestellt: in Breithut und Hemdärmeln, Hände in den Taschen, kraftvoll-nachlässig steht der dunkelbärtige Mann vor dem Beschauer. So stellt sich uns Whitman auch geistig dar. Sein Vater war Farmer und Zimmermann; Landluft war um den jungen Dichter (geb. 1819). Später erst umfing den Selfmademan die amerikanische Stadt; und als Krankenpfleger zog er mit in den Krieg (1861-65); dort holte sich dieser früher niemals kranke Vollmensch ein Siechtum, das ihn nicht mehr ganz verließ. Doch starb er erst 1892, geistig immer stark und regsam, auch unter allen Mißhelligkeiten, denen er ob mancher Stelle seiner Gedichte ausgesetzt war.

Whitman ist eine festliche Persönlichkeit, geladen mit männlicher Kraft, hoch und stolz, von offenherziger Unbefangenheit. Es ist in ihm der großartige Drang eines seelischen Welteroberers. Etwas Angriffhaftes, eine den Menschen zur Rede stellende sokratische Ernsthaftigkeit, doch aus attischer Vernunft und Ironie ins Dithyrambische gesteigert, waltet in diesem Apostel der Bejahung. So ist er also am besten wohl zu erfassen, wenn man ihn als dithyrambische Steigerung des Evangeliums eines Thoreau und Emerson anspricht. Es ist die amerikanische Form einer erst noch auszubildenden Zukunftsreligion: einer großzügigen Kameradschaft aller Menschen auf Grund der germanisch gedeuteten, mit der Kultur und mit der Natur in Einklang gebrachten Christusbotschaft. Es ist zugleich eine Fortentwicklung der weimarischen Lebensauffassung, erfaßt in ihrem wesenhaften Kern, fortgeführt (über Carlyle hinüber) in großem Stil.

Whitman ist durchglüht von schöpferischer Schwingung. Seine Wärme möchte den nächsten und nüchternsten Gegenstand in seinen Glutwillen einsaugen, verwandeln in Geist und Kraft; er traut sich zu, dieser Prophet einer Zukunftsrasse, die sprödeste Materie zu vergolden und zu vergotten.

Und hier ist der Punkt, wo wir ihm nicht immer folgen. »Ich singe den elektrischen Leib!« ruft er. Und seine Dichtungen strotzen von Leibhaftem; Seele, Leib, Geist – das wirbelt durcheinander, heilig ist ihm alles; sogar über die verhülltesten Geschlechtsdinge ruft er seine kraftgeschwellten Segnungen hinaus. Und da will etwas in uns, selbst das Unbefangene, nicht mit. An und für sich ist weder mein »elektrischer Leib« noch sonst irgend etwas heilig oder unheilig. Erst die Vergoldungskraft des schöpferischen Gemütes gibt den Dingen und Vorgängen Idee und Wert. Whitman aber zählt uns oft gehäufte Namen der Geographie, der Materie überhaupt, in gehobenem Tone her – und setzt voraus, daß durch diese Steigerung des Tones die Dinge bereits geheiligt, vergoldet, in Poesie eingetaucht sind. O nein! uns genügt das nicht; wir behalten die Empfindung, daß die Materie überwiegt. Ebenso stört mich sein donnerndes Hinausrufen von Geschlechtsdingen. Das ist wieder eine Überreizung (erklärbar aus dem Gegensatz zu unsittlichem Versteckspiel); eine Überreizung: denn die Saat wächst, keimt, sprießt unterirdisch; ein Herausreißen so inniger Vorgänge ans grelle Tageslicht – ist zwar nicht »unkeusch«, wenn es so redlich gemeint ist wie von Whitman, aber es ist unzart und unnatürlich. Wieder überwiegt auch hier das Körperhafte; es mutet uns manches krampfhaft und kraftprahlend an. Whitman dringt sehr oft nicht zur beseelenden und gestaltenden Sprache reiner Poesie vor; er bleibt muskelhaft.

Muskelhaft und nicht genügend durchgeistet mutet mich auch seine Form an: diese Rhythmen sind Steppenhengste, auf einer unbegrenzten Prärie stampfend und wiehernd und in donnernder Flucht rennend – wer weiß, wie weit und wohin! Es ist keine innere Form in Whitman (Form im Sinne der Poesie), weil er zu gewaltsam ist; Poesie aber ist Gnade, ein Geschenk der festen Stille. Man vergleiche mit ihm die düstre aber echte Dichternatur eines Edgar Allan Poe oder auch das harmonische Mittelmaß eines Longfellow; man vergleiche mit ihm den leidenschaftlichen Byron und den warmherzigen Burns, dann wird man empfinden, daß dem starken und lauten Prachtsmenschen Whitman doch mehr Prophetenkraft als eigentliche Formkraft innewohnt. Es fehlt ihm die melodische Stille; es fehlt ihm die plastisch abrundende Gestaltung; er drängt nach vorwärts, aber beharrt nicht liebevoll genug – liebevoll im Sinne des Künstlers, im Sinne etwa der angestrengten Tätigkeit eines (ihm geistverwandten) Schiller oder gar Goethes, des größten Dichterkünstlers der Neuzeit, der im besondren Maße das besessen hat, was Whitman abgeht: Kraft der weise formenden Innerlichkeit, Kraft der Kristallisation.

Das soll keine Kritik sein: das gibt nur uns selber die nötige Richtung. Als Zuschauer nehmen wir Whitman wie er ist, in der Ganzheit seiner Erscheinung, und freuen uns seiner »elektrischen Kraft«: – vielleicht ist dies das beste Bezeichnungswort für seine neuamerikanische Dichtung.

Whitmans Gedichtsammlung »Grashalme« liegt in zwei Übersetzungen vor: von W. Schölermann (Jena, Eug. Diederichs, M 5.–) und von Karl Federn (Minden, Bruns, M 1.50). In der Sammlung »Die Dichtung« (Berlin, Schuster & Löffler) hat Johannes Schlaf über ihn geschrieben.

*

(Übersetzung von Federn)

l.

Vom fischgestalteten Paumanok kommend, wo ich geboren.

Wohlgezeugt, aufgezogen von einer vollkommenen Mutter,

Nachdem ich durch viele Länder gestreift und das bevölkerte Pflaster geliebt,

In Mannahatta gewohnt, meiner Stadt, oder auf den Savannen des Südens,

Oder als ein Soldat im Lager, meinen Tornister und Flinte tragend,

Oder ein Bergmann in Kalifornien,

Oder rauh daheim in Dakotas Wäldern, mein Essen Fleisch, mein Trank von der Quelle!

Oder zurückgezogen zu sinnen, zu träumen in einem tiefen, verborgenen Winkel,

Fern vom Lärmen der Menge, Augenblicke verzückt und selig,

Schaute den frischen, freien Spender, den reichflutenden Missouri und den gewaltigen Niagara,

Schaute die grasenden Büffelherden der Ebnen, den zottigen, starkbrüstigen Bullen,

Der ich die Erde sah und die Felsen, und die Blumen des fünften Monats, Sterne, Regen und Schnee, meine Wunder,

Der ich den Ton der Spottdrossel kenne und des Bergfalken Flug,

Und in der Dämmerung der Unvergleichlichen lauschte, der einsamen Drossel der Zedernsümpfe, –

Einsam, singend im Westen, schlag' ich die Saiten einer neuen Welt.

2.

Sieg, Einheit, Glaube, Identität, Zeit!

Du unauflösliche Feste! Schätze, Mysterien!

Ewiger Fortschritt! der Kosmos! das Wissen der Modernen!

Dies also ist das Leben!

Dies also kam zum Lichte nach so viel Wehen und Krämpfen!

Wie seltsam! und wie wirklich!

Zu Füßen die göttliche Erde, zu Häupten die Sonne!

Siehe! es dreht sich der Erdball,

In der Ferne schwinden die Kontinente der Ahnen,

Es nahen die Kontinente der Gegenwart und der Zukunft, Nord und Süd und der Isthmus dazwischen!

Siehe! weite, pfadlose Räume!

Wie im Traume verändern sie sich, füllen sich schnell,

Zahllose Massen ergießen sich,

Und schon sind sie bedeckt von dem reifsten Volke, den herrlichsten Künsten und Institutionen!

Sieh, durch die Zeiten ergossen,

Für mich eine Hörerschaft ohne Ende!

Sie kommen mit festem, rhythmischem Schritt, sie halten nie an,

Reihen von Menschen, Amerikaner, hundert Millionen,

Ein Geschlecht spielt seine Rolle und schwindet,

Und ein andres Geschlecht spielt seine Rolle und schwindet gleichfalls,

Alle, die Gesichter zur Seite oder nach rückwärts mir zugekehrt, mir zu lauschen,

Alle die Augen zurückgewendet zu mir!

3.

Amerikanos! Eroberer! Stürmer der Menschheit!

Vorderste ihr! Jahrhundertstürmer! Libertad! Massen!

Für euch ein Programm von Gesängen!

Gesänge von den Prärien,

Gesänge vom weit fließenden Mississippi, bis hinab zu Mexikos Meer,

Gesänge von Iova, Illinois, Indiana, Minnesota, Wisconsin!

Gesänge, strömend von Kansas' Mitte und ausstrahlend nach allen Seiten,

Die in Pulsen von Feuer schießen, ewig alles mit Leben zu füllen!

Mein Geist dem deinen, geliebter Bruder,

Laß dich's nicht kümmern, daß so viele deinen Namen aussprechen und dich nicht verstehen,

Ich spreche deinen Namen nicht aus, doch ich verstehe dich!

Ich suche dich mit Freude, o mein Gefährte, dich zu begrüßen und zu grüßen, die mit dir sind, vor dir und seither und jene der Zukunft.

Wir wirken alle zusammen und überliefern denselben Beruf und folgen einer dem andern,

Wir wenigen Gleichen aus allen Landen und Zeiten,

Wir, Umschließer der Kontinente, aller Kasten, die wir alle Theologien gestatten.

Wir Mitleidsvollen, wir Erkenner, wir, der Menschen innige Einung,

Wir gehen schweigend inmitten des Streits und aller Behauptungen,

Weisen keinen der Streitenden ab, und nichts, was behauptet ward, zurück,

Wir hören Gewühl und Schreien, Spaltungen treffen uns, Vorwurf und Eifersucht von allen Seiten,

Sie schließen sich drohend um uns, uns zu umzingeln, mein Genosse,

Dennoch wandeln wir unbehindert, frei durch die ganze Erde, auf und nieder ziehend, bis wir unauslöschliche Spuren geprägt auf die Zeit und auf alle Epochen,

Bis wir Zeit und Epochen gesättigt, bis Männer und Frauen aller Rassen, in Jahrhunderten einst, Brüder und Liebende werden wie wir.

Ihr Verbrecher, verhört vor Gericht,

Ihr Sträflinge in den Gefangenenhäusern, ihr verurteilten Mörder in Ketten und eisernen Handschellen,

Wer bin ich, daß ich nicht gleichfalls verhört, vor Gericht verhört sein sollte oder in dem Gefängnis?

Ich, der ich erbarmungslos bin und teuflisch wie einer, – daß meine Handgelenke nicht mit Eisen gefesselt sind und meine Knöchel mit Eisen?

Ihr Dirnen, die ihr durch die Straßen streift oder schändlich in euren Zimmern haust,

Wer bin ich, daß ich euch schändlicher nennen sollte als mich selbst?

O ich Schuldvoller! Ich bekenne, ich stehe am Pranger!

O Bewunderer, preiset mich nicht, schmeichelt mir nicht, ihr macht mich beben,

Ich sehe, was ihr nicht sehet – ich weiß, was ihr nicht wißt!

Im Innern der Brust lieg' ich befleckt und erstickend,

Unter dem Gesicht, das so kühl scheint, wogen Höllenfluten beständig,

Lüste und Bosheit verstehe ich wohl,

Und mit Verbrechern gehe ich mit leidenschaftlicher Liebe,

Ich fühl's, ich bin einer von ihnen, zu jenen Verbrechern und Dirnen gehöre ich selbst.

Und hinfort will ich sie nie mehr verleugnen, denn wie kann ich mich selbst verleugnen?

Dichter der Zukunft! Musiker, Redner, Sänger der Zukunft! Nicht der heutige Tag kann mich rechtfertigen, noch erklären, wofür ich da bin,

Aber ihr, ein neues Geschlecht, eingeboren, athletisch, Festlandssöhne, größer als alle früher Gekannten,

Steigt auf, denn ihr müßt mich rechtfertigen!

Ich schreibe nur ein oder zwei andeutende Worte für die Zukunft.

Ich trete nur einen Augenblick vor und wende mich wieder und schwinde zurück ins Dunkel.

Ich bin ein Mann, der dahinschlendert, ohne völlig anzuhalten, und gelegentlich einen Blick auf euch wirft und dann sein Gesicht abwendet.

Der es euch überläßt, zu beweisen und zu deuten, der von euch erst das Beste erwartet.

[Aus »Grashalme«, übersetzt von W. Schölermann, Jena, Eugen Diederichs.]

Der Mond geht auf

Herrlich im Osten über den Häusern,

Runder, silberbleicher Geistermond,

Großer, stiller Mond.

Ich sehe einen Trauerzug,

Höre den vollen Schall der näherkommenden Hörer,

Durch alle Straßen der Stadt flutet es näher,

Wie von Stimmen und Tränen.

Ich höre die Schläge der großen Trommel

Und den beständigen Wirbel der kleinen Trommeln,

Und jeder Schlag der großen Trommel

Durchbebt und erschüttert mich.

Denn man bringt den Sohn mit dem Vater,

Beide zugleich beim stürmischen Angriff gefallen,

Vater und Sohn in den vordersten Reihn.

Ein Grab harret nun beider.

Näher blasen die Hörner,

Und die Trommeln schlagen erschütternder;

Verglommen ist das Tageslicht auf dem Pflaster,

Und der starke Trauermarsch umfängt mich.

Höher steigt im Osten

Das große, traurig leuchtende Phantom,

Gleich einer Mutter durchschimmerndem Antlitz,

Das heller im Himmel erglüht.

O starker Trauermarsch! Du tröstest mich.

Großer Mond mit deinem Silbergesicht, du beruhigst mich.

O meine Soldaten, meine Veteranen,

Was ich habe, gebe ich euch!

Der Mond gibt euch Licht,

Hörner und Trommeln die Trauermusik:

Und mein Herz, o meine Veteranen,

Mein Herz gibt euch Liebe!

*

Im Sommer 1680 veröffentlichte der Schloßherr von Montaigne in Perigord (Südfrankreich) seine »Essays«. Er schuf damit eine Gattung, die in den letzten Jahrhunderten ein wichtiger Bestandteil unsrer Kultur geworden ist. Man kann, wenn man Vorgänger sucht, noch am ersten an Seneca und einige ähnliche spätrömische Weltweisen denken. Diese Art von Laienphilosophie verhält sich zur Hochphilosophie (man gestatte mir dies neue Wort) etwa wie Cicero zu Plato, wie Horaz zu Pindar, wie Moral zur Poesie, wie Grundsätze zum Genie des Herzens. Es fehlt jenes undefinierbare Element, das wie ein Glanz um die Worte leuchtet, das den Behauptungen die Schwere nimmt, das nicht beweist, sondern ansteckt mit Genialität: der Flug, die Freiheit, das absolute Einsgefühl mit der Gottheit.

Montaigne (geb. 1632) »schreibt« eigentlich nicht: er spricht; er spricht ganz einfach und zwanglos, ohne Gehobenheit oder Erregung, aus einem angeborenen Drang, so gelassen wie möglich die Dinge an sich herankommen zu lassen. Es ist Epikureismus dabei: er zog sich aus seinem Jahrhundert voller Kämpfe (Hugenottenkriege) auf sein Schloß zurück, begab sich nach 1580 auf Reisen und verbrachte dann den Rest seines Lebens – nur unterbrochen durch ein kurzes Bürgermeisteramt in Bordeaux – mit einsamen Studien († 1592). Aber auch Stoizismus fester Art darf bei ihm nicht übersehen werden; es gehörte Willenszucht dazu, sich in jenem Jahrhundert nicht in die wüsten Erregungen mit hineinreißen zu lassen. Heinrich IV. machte einen vergeblichen Versuch, den einsamen Philosophen für ein Staatsamt zu gewinnen. Und nicht überhört werden darf eine verschwiegene Ironie: man traue nicht diesem Bretonen, was er für ein gewöhnlicher Mensch sei! Es ist künstlerische Absicht: er will sich seine Freiheit wahren, er ist zum Hadern zu vornehm. Daher vertrotzt er sich in keine Behauptung.

Erkennt man hierin die Ähnlichkeiten mit Emerson? Aber Emerson ist innerlicher und tiefer; Emerson ist durchtränkt mit Naturgefühl und seinem Mystizismus; Emerson ist griechischer und germanischer als dieser Lateiner Michel de Montaigne.

Man kann Montaigne jetzt in einem hübschen Bande der »Bücher der Weisheit und Schönheit« lesen; es sind kurze Abschnitte, die einen hinreichenden Begriff von seiner Art des plaudernden Philosophierens geben. Die Einleitung wird leider Montaigne nicht ganz gerecht: Montaignes Versuch, »de parler simple et naïf, tel sur le papier qu'à la bouche«, wie er selber mit klarer Einsicht sagt, ist eine Errungenschaft.

Einige Proben: »Ich will, daß man mich in meiner einfachen, natürlichen und alltäglichen Art sehe, ohne Kunstgriffe und Aufputz; denn ich selbst bin der, den ich schildere. Meine Gebrechen wird man beim Lesen auf frischer Tat betreffen, dazu die Lücken und die naturwüchsige Form meines Wesens, soweit die schuldige Ehrfurcht vor den Lesern mir dies erlaubt ... Gewiß werde ich auf den folgenden Seiten oft von Dingen reden, die durch Fachleute eine bessere und gründlichere Behandlung erfahren haben. Aber das sollen hier ja auch nur ›Essays‹, Versuche meiner natürlichen Fähigkeiten sein. Dem Vorwurf der Unkenntnis sehe ich sehr ruhig entgegen. Wer nach strenger Wissenschaftlichkeit verlangt, mag sie da aufsuchen, wo sie wohnt. Das hier sind nur so meine Einfälle, durch die ich weniger über die Dinge Licht verbreiten will, als vielmehr über mich selbst. Die Dinge offenbaren sich mir vielleicht dermaleinst – oder sind mir schon einmal offenbart gewesen, wenn ich etwa schon an jenem Orte verweilt haben sollte, wo sie im Lichte stehen – nur weiß ich leider nichts mehr davon.«

Man vergleiche mit dem schönen platonischen Gedanken, der hier auftaucht, Plato selber (»Die Seele«)! Und beachte dann Montaignes bescheiden-nüchternen Satzschluß: »nur weiß ich leider nichts mehr davon«.

Dies ist der echte Skeptiker (Beschauer) Montaigne, ein Gegensatz zum gottestrunkenen Seher und Dichter.

*

Einige Bücher, die mir Freude gemacht haben, mögen vielleicht auch anderen etwas geben. Ich zähle sie einfach auf, mit Bemerkungen, die man als Charakteristik, nicht als Kritik empfinden möge.

Henry Thoreau, Walden (deutsch von W. Nobbe, Verlag von Eugen Diederichs, Jena, 5 M, geb. 6 M). Ein Selbständiger! zog im Jahre 1846 in den Wald, baute sich eine Blockhütte und träumte sich in das Weben und Atmen der Wildnis ein. Die Gedanken, die dabei durch seine Stille hindurchwehten, sammelte dieser tiefe und seine Charakter in dieses wichtige Buch.

Bernard Wieman, Er zog mit seiner Muse (Kempten, Verlag von F. Kösel, 2.5 M, geb. 3.50 M). Jean Paul, Eichendorff und Kochs »Prinz Rosa-Stramin« haben in dies zarte, warme Plauderbuch Poesie und Gemüt eingehaucht. Die Plaudereien verdichten sich mehrfach zu kleinen Erzählungen (Beim Doktor am Skutarisee – Aus dem Leben eines Musikers). Leid liegt dahinter, aber eben darum ein um so weicheres Sich-einlieben in die Schönheiten der Welt.

Hermann von Blomberg, Gedanken der Stille (Altenburg, Verlag von Stephan Geibel, 3 M). Ein Reichtum von klaren und guten Aphorismen im Geiste Goethes und Emersons. Es ist eine wohlige Wärme, eine schöpferische Stille in diesem Erstlingswerke, das in reine Geistigkeit und absolute Weitherzigkeit empordrängt. Liebe und Abstandhalten in schönem Verein. »Mache es wenigen recht, das ist genug! Aber sorge, daß diese wenigen gute und seine Menschen sind.« Für solche Menschen gibt Blomberg sein Buch in die Öffentlichkeit.

Anton E. Schönbach, Über Lesen und Bildung (Graz, Leuschner & Lubensky, 7. stark erweiterte Auflage, 4.50 M). Dies wertvolle Buch eines urteilskräftigen und gut unterrichteten Mannes unterhält uns über Mittel, Wege, Ziele wahrer Bildung. Es wächst sich dabei unvermerkt zu einer belehrenden Geschichte neuerer Dichtung aus und gibt zwischen den Zeilen eine Kritik unserer geistigen Verhältnisse insgesamt. Im Mittelpunkt steht ein schöner Aufsatz über Emerson und seinen Kreis. Man könnte sich die entsprechende Form straffer und knapper denken; ich folge dem Verfasser (Universitätsprofessor in Graz) auch nicht in alle Urteile. Aber wir befinden uns in gesunder Luft und in guter Gesellschaft.

Thomas Carlyle, Friedrich der Große (Berlin, B. Behr; gekürzte Ausgabe von K. Linnebach, 8 M, geb. 10 M). Erstaunlich, wie der Drang zu unseren Großen wächst: das Suchen nach dem Genie! Goethe, Kant, Schiller, in der Religion das mächtig angewachsene Christusproblem, neuerdings der ferne Buddha: und nun ein halb Dutzend Werte über Friedrich den Großen. Neben Carlyle die starken Bände von Koser und Petersdorff; von Karl Bleibtreu ein »Vivat Friederikus!« (Berlin, Schall; Verein der Bücherfreunde); von Wilhelm Uhde »Der alte Fritz« (Berlin, Bardt & Marquardt, Die Kultur, Bd. 3: ein geistreichelnd Feuilleton) von Oberstleutnant z. D. von Bremen »Friedrich der Große« (Berlin, B. Behr, Erzieher des preußischen Heeres, Bd. 2: eine militärische, sehr lebendige Skizze); und von der Literar. Vereinigung des Berliner Lehrervereins (Otto Hach) ein Heft: Menzels Bilder zu Friedrich dem Großen (wobei die historischen Bemerkungen zu knapp sind). Carlyle übertrifft sie alle an Glut und Kraft.

Shakespeares dramatische Werke (Übersetzung von Schlegel-Tieck, revidiert von Hermann Conrad; 5 Bde., Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt, 10 M, geb. 15 M). Eine beachtenswerte Neuausgabe! Seit Jahren wünschte man eine Reinigung der Schlegelschen an sich so feinfühligen und so eingebürgerten Übersetzung. Professor Eidam, ein ausgezeichneter Kenner des englischen Shakespeare-Textes, richtete an den Vorstand der englischen Shakespeare-Gesellschaft den Antrag, die Gesellschaft als solche möchte die Revision veranlassen. Das lehnte diese, aus Verantwortlichkeitsgefühl, zwar ab, doch verständigte sich Dr. Oechelhäuser privatim mit der Deutschen Verlagsanstalt in Stuttgart. Man gewann für die Aufgabe den Shakespeare-Forscher Professor Hermann Conrad, eine zudem dichterische Natur: und nun liegt in fünf hübschen Bänden die mehrjährige Arbeit vor. über die »Schwierigkeiten der Shakespeare-Übersetzung« muß man leider ein besonderes Buch Conrads nachlesen (Halle, Max Niemeyer, 4 M). Gern hätten wir in einem Anhang wenigstens auf einige Hauptsachen hingewiesen gesehen, damit der Laie einen Begriff von dieser schweren Arbeit erhalte. Seien es auch nur einige drastische Beispiele, wie die bekannte Irrung im »Hamlet« (6. Akt), wo – infolge falsch verstandener Kurzschrift – bis jetzt zu lesen stand: »Er ist fett (fat) und kurz von Atem« – statt, wie jetzt Professor Conrad richtig setzt: »Er ist heiß (hot) und außer Atem«. Im einzelnen wird sich über diese in jedem Falle dankenswerte Arbeit der Fachmann äußern müssen. Wir werden im nächsten Band kurz darauf zurückkommen.

Friedrich Schiller: Ueber die ästhetische Erziehung des Menschen [In anderer Ausgabe im Projekt Gutenberg-DE. Re](Ausgewählt und eingeleitet von Alexander v. Gleichen-Rußwurm; Jena, Eugen Diederichs, 2 M, geb, 3 M, in Leder 3.50 M). Dies ist das beste Brevier Schillerscher Prosagedanken, das mir bekannt geworden. Vortrefflich eingeleitet, geschmackvoll geordnet. – Das Buch ist ein Teil der »Erzieher zu deutscher Bildung«; Herder, Fichte, Friedrich Schlegel, später Hamann, Winckelmann, Schelling, Pestalozzi usw. sollen in Auszügen, fast möchte man sagen: in Aphorismen, also destilliert, der Gegenwart verabreicht werden. Es ist dasselbe billigenswerte Entlastungsverfahren, das in den »Büchern der Weisheit und Schönheit« (Stuttgart, Greiner & Pfeiffer) das leitende ist. Man will der kaum mehr zu bezwingenden Stoffmassen der Weltliteratur durch Sichtung Herr werden.

Houston Stewart Chamberlain, Arische Weltanschauung (Bd. I der »Kultur«, Berlin, Bard & Marquardt; 1.25 M). Und neue Stoffmassen drängen zu den alten. Dieser hochgeistige und bedeutende Mann führt uns mit seiner lesenswerten Skizze in die indo-arische Weltanschauung ein. Ausgehend von der bisherigen Geschichte der geistigen Entdeckung Indiens kommt er über Max Müller hinaus zu Paul Deußen und von da in die Fülle und Tiefe altindischen »inneren Wissens«. Hier nun heißt es: »In dieser Anlage, die Weltanschauung von innen nach außen zu gestalten, liegt der Keim zu der unerhörten Entwicklung der metaphysischen Befähigung, hier liegt der Keim zu allen Großtaten des indischen Denkens. Es gibt Dinge, die bewiesen werden können, und es gibt Dinge, die nicht bewiesen werden können. Wenn der Arier die felsenfeste Überzeugung von der moralischen Bedeutung der Welt – seines eignen Daseins und des Daseins des Alls – seinem Denken zugrunde legt, so errichtet er sein Denken auf einem inneren Wissen, jenseits aller Beschäftigung mit (logischen Verstandes-) Beweisen. Aus der Beobachtung der umgebenden Natur kann dieser »Stoff« nicht entnommen sein. Mitleid z. B. kann einzig für Den Sinn besitzen, der selber leidet. Dies ist das Hinausprojizieren des inneren Erlebnisses auf die äußere Natur. Denn alle Wissenschaft der Welt kann nicht beweisen, daß es Leiden gebe, ja sie kann es nicht einmal wahrscheinlich machen. Leiden ist eine durchaus innere Erfahrung.« – Sehr schön. Wir sind damit in der Luft, in der auch diese »weimarischen« Blätter wachsen; wir sind auf dem »innern Wege«, in »schöpferischer Stille«, im Schaffen »von innen nach außen«. Die altindische Weisheit ist die großartigste Prägung dieser Art, die gewaltigste Mystik. Aber: – müssen wir denn nun wirklich Schröder, Deußen, Müller, Oldenberg, Winternitz usw. lesen, die 60 Upanishads Deußens und neuestens die gesammelten Neben Buddhas – all diese Riesenbände nicht nur lesen, sondern studieren? Welche Anforderung an ein überlastet Jahrhundert! Das Teubnersche Unternehmen »Die Kultur der Gegenwart« bietet uns gleichfalls Lexikonbände an. Wo soll das enden? Chamberlain fühlt das: denn plötzlich taucht gegen Ende der fesselnden Schrift der Satz auf: »Auch in Dir sind alle Elemente vereinigt, die zu einer neuen, freien, den früheren Höhepunkten des Menschenlebens vergleichbaren Geistesblüte führen können. Kultur hat mit Wissensmenge nichts zu tun: sie ist ein innerer Zustand des Gemütes.« Prachtvoll! Diesen Zustand durch Anstrahlung und Ansteckung zu wecken – da liegt die Frage! Und wird nicht die beste Kraft von der raschen, tapfren, gottbegeisterten Tat geweckt? Wie der einzelne durch solches Tatbeispiel selber in erhöhten und geläuterten Zustand gelange, ob durch gelesenes oder gehörtes Wort der Kraft und Güte, ob durch Bücher oder Menschen, durch glückliche Jugenderziehung oder durch bittre Lebensirrungen – das ist durchaus gleichwertig! Suche man nicht zu viel Heil in Büchern! Unsere Literaturen und Religionen sind nicht Zweck, sondern nur Mittel. Zweck ist eine Höherbildung unsres Wesens.

Henry Thode: Böcklin und Thoma. Acht Vorträge über neudeutsche Malerei (acht Vorträge über neudeutsche Malerei; Heidelberg, Karl Winter, 3 M). Diese Vorträge im Geiste Bayreuths haben den überflüssigen Kampf zwischen modernen Kunstschriftstellern aufgewirbelt: hie Auge – hie Seele! Es ist ein krankhafter Zustand, wenn sich diese beiden befehden. Sie müssen Bundesgenossen sein. »Beseeltes Auge« und »sehende Seele« – das ist die richtige Einheit.