|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Nur wenige Flußfahrzeuge begegneten an diesem Tage der Lancha. Das Auftauchen eines Petroleummotorboots, mit dem ein Farmer stromauf ging, bildete eine willkommene kleine Abwechslung, zumal es in der schmalen Fahrtrinne zwischen zwei Inseln längere Zeit neben der Lancha verhalten mußte. Grüße wurden ausgetauscht und Fragen gestellt. Miquelino Coelho erfuhr, daß der Dampfer »Manaos« noch ohne Fracht vor San Pedro im Strome ankere. Das Heranbringen der Kaffeevorräte war also, wie er richtig vermutet hatte, auch diesmal auf Schwierigkeiten gestoßen. Der Farmer war ein Deutscher, Kaufmann und zugleich Besitzer eines cafetale, eines Kaffeehains. In zähem Ringen hatte er sich, wie er erzählte, im Laufe von fünf arbeits- und entbehrungsreichen Jahren seine Stellung in Peru erkämpft. Er sagte zu Kenyon, der sich mit ihm über kolonisatorische Fragen unterhielt: »Sie glauben nicht, wie unsäglich schwer hier dem Anfänger der Kampf ums Dasein gemacht wird. Daß ich mich als Farmer niederließ, konnte man mir noch verzeihen, aber als ich mich kaufmännisch betätigen wollte, lud ich den Neid der in meiner Gegend bereits ansässigen europäischen Firmen auf mich. Diese konkurrenzneidischen Leute gingen mir mit den niedrigsten Machenschaften zu Leibe, ja, sie hetzten sogar die indianische Bevölkerung gegen mich auf, die sie zu ihren Kunden zählte. Bei der dummen Bevölkerung finden die fabelhaftesten Ausstreuungen Glauben. Nur dem Mute der Verzweiflung, mit der ich mich zur Wehr setzte, verdanke ich es, daß ich es heute mit meinen Neidern aufnehmen kann. Dieses Jahr hat meine Kaffeepflanzung eine volle Ernte getragen, und mein cafetale erfreut sich des Rufes einer kleinen Musterwirtschaft.«

»Trägt sie nicht jedes Jahr eine volle Ernte?« erkundigte sich Kenyon.

»Eigentlich sogar zwei. Die Haupternte ist im März oder April, eine zweite, kleinere im Oktober oder November. Aber ein cafetale macht sich erst richtig bezahlt im sechsten Jahre, in dem er seine volle Ergiebigkeit erlangt, die dann allerdings länger anhält, als unsereiner es erleben dürfte, nämlich durch fünfzig bis sechzig Jahre. Nun, Sie werden stromab noch an mancher Kaffeepflanzung vorüberkommen. Freilich sind manche darunter, die ich nicht geschenkt haben möchte.«

»Hat das seinen Grund in der Lage?«

Der Deutsche schüttelte den Kopf. »In der Pflege – oder sagen wir offen: in den Besitzern.« Nun hörte Kenyon fast wörtlich das gleiche, was ihm schon Miquelino Coelho in seiner Hafenhütte gesagt hatte. »Welch unermeßlichen Aufschwung könnte dieses wunderbare Amazonien nehmen, wenn es im Besitze einer andern Bevölkerung wäre als der heutigen kreolischen, die seine ganze Entwicklung hemmt! Aber diese Kreolen, ganz gleich ob sie der Oberschicht angehören oder kleine Beamte sind, stehen mit ihrer Dünkelhaftigkeit und ihrer Faulheit allesamt im Banne jener Halbkultur, in welcher der angeborene, die Naturvölker auszeichnende Mut verloren ging, während die moralischen Eigenschaften der an der Spitze der Menschheit schreitenden Nationen noch nicht erworben wurden. Millionen fleißiger Menschen könnten in diesen Einöden, durch die der Riesenstrom in stiller Majestät seine trüben Gewässer wälzt, reichlichen Unterhalt finden. Der natürliche Reichtum Amazoniens ist größer als der von Indien oder irgend einem anderen Lande der Welt. In den Hochgebirgen, an den Quellen seiner Zuflüsse, finden Sie Silber und andere kostbare mineralische Bodenschätze, im Sande einzelner Nebenflüsse sogar Gold und Diamanten. Seine Urwälder bergen alle Gewürze der Küche und der Heilkunde; sie liefern Kautschuk, Farbstoffe, die erlesensten Hölzer. Die Wälder sind angefüllt mit Wild, die Flüsse mit Fischen und Schildkröten. Ungenutzt verkommt das meiste.«

Kenyon nickte. »Das sind Gedanken, die jedem aufstoßen, der durch diese Wildnis reist. Es ist betrübend, eine Öde zu finden, wo die Natur die Ufer des gewaltigsten Stroms mit allen ihren Schätzen übergossen hat.«

»Und angesichts des Reichtums der Natur leben die meisten Menschen hier in einem Zustand von Armut und in so primitiver Umgebung, daß sie den Wilden näher stehen als der Zivilisation. Sogar die Indianerdörfer sind zu zählen auf dieser Strecke. Man hat die Indianer aufs grausamste ausgebeutet. Sie werden von den furchtbaren Greueln gehört haben, die sich am Rio Putumayo abgespielt haben, wo hartherzige Gummisammler mit der Peitsche unter den zur Fron zusammengetriebenen Indianern wüteten.«

»Ich weiß, ein Entrüstungsschrei ging damals durch die gesittete Welt. Man schuf Abhilfe.«

»Hoffentlich haben Sie recht. Hier brennen noch die Wunden. Das ist auch der Grund, warum die Indianer lieber weite Umwege durch die Wälder machen, als daß sie die altgewohnte Heerstraße ihrer Väter, den Amazonas, zu ihren Reisen benutzen. Die Mißwirtschaft im Lande und die Rechtlosigkeit, in der sie leben, haben sie mit Furcht und Haß erfüllt.«

»Hatten Sie selbst schlimme Erfahrungen mit Eingeborenen?« erkundigte sich Kenyon, während der Farmer dankend ein Glas frisch gebrauten Kaffee annahm, das ihm Miquelino Coelho herüberreichte. Auch Dick Dabny hatte sich dem Farmer vorgestellt und bot einen Bordtrunk aus seiner »Apotheke« an.

»Ich wohne zu nahe an Balsapuerto, als daß ich von wild lebenden Stämmen ungebetenen Besuch bekäme. Aber an lästigen Dieben der Feldfrüchte fehlt es natürlich nicht. Ich habe Nachbarn, die solche Gäste beim bloßen Erblicken mit der Schrotflinte empfangen. Im allgemeinen hat der Ansiedler, der, wie Sie wissen, meist selbst einen harten Kampf ums Dasein führt, nicht viel Sinn für menschenfreundliche Bestrebungen. An den meisten Orten kennt er die Eingeborenen nur als willkommenes Ausbeutungsobjekt. Drüben in Brasilien nimmt sich jetzt eine großzügige Indianerfürsorge der Rothäute an. Sie werden noch oft den Namen des Generals Mariano da Silva Rondon hören, der zu den eifrigsten Verfechtern dieser Bestrebungen gehört. Die Fürsorge, Protecçao dos Indios, will verhindern, daß die rote Rasse noch weiter zurückgeht und dem Hunger und dem Elend preisgegeben wird. Rondon will gut machen, was die ›Segnungen‹ der Kultur, wie der Alkohol und andere Gifte und das Zurückdrängen der einheimischen Stämme in die Wildnis, zuwege gebracht haben. Nun, Sie werden ja als Amerikaner aus eigener Anschauung wissen, wie es den Indianern erging, die noch vor wenigen Jahrhunderten die unumschränkten Beherrscher des Erdteils waren und heute in bezug auf Einfluß und Zahl zur völligen Bedeutungslosigkeit herabgedrückt sind. Von einem ganz ähnlichen Geschick sind die Stammesbrüder Ihrer Sioux und Mohikaner hier in Südamerika heute bedroht. Immer weiter geht die Zahl der freien Indianer zurück. Es sind Trümmer und Reste, die in den Niederlassungen am Maranhão zur Seßhaftigkeit gekommen sind. Mitunter haben auch die sonst schweifenden Stämme, wie beispielsweise die Mayorunos, ein Dorf am Amazonas. Nordwärts von Loreto aber werden Sie sich der gefährlichen Begegnung mit fast unabhängigen, bisher wenig bekannten Stämmen ausgesetzt sehen. Sie sind sich der Gefährlichkeit Ihrer Expedition bewußt?«

»Wir kommen in friedlicher Absicht,« sagte Kenyon und verriet das Ziel seiner Reise.

Der Farmer nickte vor sich hin. »Ich sehe, daß ich nicht imstande bin, Sie von Ihrem Vorhaben abzubringen. Ich kann nichts anderes tun, als Ihnen meine Wünsche mitzugeben.« Er fügte die Bemerkung hinzu, die Kenyon schon mehrfach von Kennern vernommen hatte, daß es für eine kleine Expedition leichter sei, den Gefahren der nomadisierenden Indianer zu trotzen, während eine große Expedition von mißtrauischen und beutelüsternen Eingeborenen sicherlich nichts Gutes zu erwarten habe. Vom Vorhandensein einer Kartause » Semana santa« wußte auch er nichts.

Ein heißer Nachmittag neigte sich zu Ende, als Miquelino Coelho Weisung gab, die Lancha an das rechte Ufer zu steuern. Der Rio Pastaza kam näher. In der Ferne, als dünner Saum, waren seine bewaldeten Ufer zu erkennen. Noch einmal mußte das Boot durch enge Fahrtrinnen zwischen niederen Inseln geleitet und teilweise vorwärtsgestakt werden. Dann landete es in einer von Pirogen belebten Bucht. Miquelino Coelhos struppiger Wolfshund Junco sprang über Bord und erreichte schwimmend als erster das Ufer. In Einbäumen, die schnell herankamen, standen, das Ruder in der Hand, rotbraune Gesellen, Zurufe miteinander austauschend. Als Coelho vor einem primitiven Steg aus Bambusstangen anlegte, war die Lancha buchstäblich von den von allen Seiten herangeeilten Pirogen oder Curiaras der Indianer belagert, die ihre Hilfe beim Landen anboten und auf ein kleines Tauschgeschäft erpicht waren.

Eine Unmenge von Fischgerüsten, mit frischer Beute an Pirarucúfleisch behangen, verriet, daß diese Anwohner des Solimões einem friedsamen Gewerbe nachgingen. Sie hatten mit Pfeil und Bogen gefischt, kleinere Fische wohl auch mit der Angel gefangen, aber um zu zeigen, daß sie gute Fischschützen seien, gaben sie, zugleich in der Erwartung eines Geschenkes, noch bevor sich die Lancha geleert hatte, eine Probevorstellung, indem sich eine Reihe von jungen Männern am Strande aufstellte und die Bogen spannte.

Dick Dabny fragte sofort: »Wo sitzen denn die Vögel?«, denn er sah alle Pfeile schräg nach oben gerichtet. »Oder wünschen diese Jünglinge das Blaue vom Himmel herunterzuschießen?«

Aber als der erste Pfeil, und gleich darauf einer nach dem andern, in die Luft geschossen wurde, staunte er nicht wenig. Das Bogenschießen galt großen Pirorucús, die von den Pirogen in den schmalen Wasserstreifen zwischen dem Ufer und der davorliegenden Sandbank zusammengetrieben wurden, und die Kunst der treffsicheren Schützen bestand darin, ihre Pfeile so abzugeben, daß diese aus der Höhe senkrecht auf den aufs Ziel genommenen Fisch heruntersausten. Nach jedem Treffer schoß schnell eins der Kanus heran und zog den erbeuteten Fisch, dem eine Drahtschlinge übergeworfen wurde, ans Ufer.

»An solchem Tier kann sich eine Familie satt essen. Der Bedarf für ein frisches Fischgericht wäre also für heute erschossen,« bemerkte Mister Dabny, als die Strecke besichtigt wurde und die rothäutigen Schützen bettelnd ihre Hände vorstreckten.

»Ich befürchte, diese Pirarucús werden Ihnen wenig munden,« sagte Miquelino Coelho. »Sie schmecken recht wenig angenehm, obwohl sie nichtsdestoweniger ein Hauptnahrungsmittel der ärmeren Bevölkerung bilden.«

»Dann scheint es den Leuten, genügsam wie sie sind, mehr auf die Größe der Portion als auf die Qualität anzukommen. Sagen Sie, kleinere Fische führen Sie wohl im ›Vater der Flüsse‹ nicht?«

»O doch, Mister Dabny! Sie sehen hier auch genug Piranhas (Piranjas), die mit dem Hamen gefangen sind. Übrigens auch keine sonderliche Delikatesse und überdies ein äußerst unfreundlicher und gefräßiger Fisch, der in großen Mengen mit Vorliebe badende Menschen und Tiere überfällt und bösartig zerfleischt. Und was die soeben abgeschossenen Pirarucús anlangt, so ist das noch eine kleine Mittelsorte. Mitunter werden wahre Goliaths gefangen, die ihre drei bis fünf Meter lang und gut ihre zweihundert Kilogramm schwer sind. Denen geht man allerdings nicht mit dem schwachen Pfeil, sondern mit der schweren Hartholzlanze zu Leibe.«

»Wie? Mit der Harpune, genau wie die Walfischfänger?«

»Nicht anders, und diese Art der Fischerei ist außerordentlich aufregend und erfordert nicht nur große Geschicklichkeit, sondern vor allem auch Mut und Kaltblütigkeit. Nun lassen Sie uns einmal im Gänsemarsch die Höhe hinanklimmen, denn der Uhren-Inambu ruft schon zur Vesper!«

»Was ist denn das für ein Beamter?«

»Ein Vogel, Mister Dabny. Hören Sie nicht den langgezogenen, flötenden Ton? Da, eben klang es wieder ganz deutlich aus den Büschen.«

»Hab' ich, offen gestanden, für einen indianischen Flötenkünstler gehalten, der uns ein Solokonzert bieten will.«

»Nein, es ist der Inambu relogio, und er heißt deshalb Uhren-Inambu, weil er pünktlich bei Beginn der Dämmerung, also um sechs Uhr abends, seinen charakteristischen Ruf ertönen läßt.«

»Also ein Turmuhr-Ersatz? Den Praktiker müssen Sie mir zeigen.«

»Das ist leichter gewünscht als erfüllt. So häufig man ihn hört, so selten bekommt man ihn zu Gesicht. Er ist ungemein scheu, und Sie sehen, wie dicht hier die Büsche sind.«

Die Lancha bekam ihre Wache, der sich freiwillig Prieto zugesellte. Er erklärte, er traue dem Frieden nicht. Nach seiner Berechnung könne der gesuchte Duponne jede Stunde in dieser Gegend eintreffen. Coelho bezweifelte das, denn der indianische Richtweg, den er aller Wahrscheinlichkeit nach eingeschlagen habe, sei um diese Jahreszeit kein Gelände für einen Schnelläufer. Der Schmuggler wisse sich zudem ja nicht verfolgt und habe keine Ursache, einen Dauerlauf anzuschlagen. Sollte aber Prieto recht behalten, so könne Duponne keinesfalls das Flußufer gewinnen, bevor er nicht das Dorf durchquert habe, und daß es da oben nicht an der nötigen Wachsamkeit fehlen solle, dafür stehe er ein.

»Der Einwohnerschaft glaube ich ziemlich sicher zu sein,« fügte er hinzu. »Ich sehe, daß mich etliche erkannten. Diese Leute kommen mit ihren Rindenkanus oft bis San Antonio hinaufgerudert und gehen dann bisweilen noch viele hundert Kilometer die Waldbäche hinauf, die nur das gepaddelte Kanu befahren kann. Diese Tucaleleute haben alle Ursache, es nicht mit mir zu verderben, so daß wir ihrer Unterstützung sicher sein dürfen.«

»Trauen Sie ihnen bloß nicht zu viel!« warnte Mister Dabny. »Der Galgenvogel Duponne hat einen indianischen Begleiter, und der hat hier sicher ein paar gute Vettern und Basen sitzen, die ihm die Wege ebnen. Eine Rothaut hackt der andern nicht die Augen aus.«

»Vertrauen Sie ruhig mir und Bento!« lautete Coelhos Antwort. »Keiner hat größeres Interesse daran, daß der Schmuggler gefaßt wird, als wir.«

Das Ufer war auch hier, wie an der ganzen Strecke seines oberen Laufs, wo der Amazonas den Namen Solimões führt, hochgelegen, wenn auch zur Zeit der großen Hochflut diese Hänge nur wenig über den Wasserspiegel emporragten. Südwärts von diesen Höhen lagen die Hütten, die das Dorf bildeten und auf Coelhos Vorschlag als Unterkunft für die Nacht dienen sollten. Die Lancha gewährte nicht allen bequemen Platz zur Nachtruhe, und unten am Strande zwischen den Fischgerüsten zu lagern, war nicht jedermanns Sache.

Es dunkelte, als man, von den farbigen Fischern begleitet, die Hütten erreichte, vor denen die Weiblichkeit des Stammes vor den Kochkesseln hockte und keine Verwunderung über die Ankunft der Gäste zeigte. Sie waren sozusagen »auf Logierbesuch eingerichtet«, denn die viereckigen Hütten waren so geräumig, daß in jeder von ihnen mehrere Familien zusammenwohnten. Sie waren mit einem Dachstuhl von starkem Rohr versehen und mit Palmblättern gedeckt. In der Mitte einer solchen Hütte befand sich ein freier Raum, der den unter einem Dache untergebrachten Familien als gemeinsamer Wohnraum bei Tage diente und bei Nacht den willig zahlenden Fremden zur Schlafstätte überlassen wurde. Es gab Hängematten und Moskitonetze.

»Hier können Sie ruhig schlafen,« sagte Miquelino Coelho. »Die Zeiten sind vorbei, wo kein Reisender es wagen durfte, auf dieser Seite des Flusses zu rasten. Früher wohnten hier die wilden Muratos, ein Einzelstamm der Jivaros, die noch heute am oberen Pastaza herumstreifen. Ihre Nachkommen sitzen heute friedlich in Barranca und San Antonio.«

Vier Frauen brachten eine dampfende Suppe in großen Gefäßen heran. Andere säuberten den Fußboden und breiteten Matten darüber. Miquelino Coelho schritt noch einmal in die Nacht hinaus. Die Ruderer lachten und scherzten. Sie hatten längst Freundschaft mit den Quartierwirten geschlossen und fischten sich vergnügt beim Schein des Kochfeuers, das die Hütte erhellte, die weißen Piranhafleischstücke aus der Suppe.

»Soll man wirklich zulangen? Probieren geht schließlich über Studieren,« meinte Dick Dabny.

»Schaden wird es nichts,« antwortete Kenyon und zog die Schüssel zu sich heran. Er legte auch gleich Mister Dabny einen Bissen vor. »Der Brasilianer hat ein Sprichwort, nach dem im Urwald alles eßbar ist. Wer bürgt uns dafür, daß wir nicht in wenigen Wochen, wenn unser Büchsenproviant aufgezehrt ist, uns an Affen- und Papageienbraten erlaben müssen?«

»Malen Sie keine Gespenster an diese Hüttenwand! Fehlte nur noch, daß Sie von eßbaren Klapperschlangen oder gerösteten Feuerameisen reden! Und dann – alle Hochachtung vor der Kochkunst der Tucaleladies! – dieses Pirarucúfilet schmeckt wirklich nicht übel. Im Gegenteil, es schmeckt sogar delikat.«

Auch Kenyon hielt überrascht inne. Bento Araúyo, der Vater, der sich sein Eßgeschirr gefüllt hatte, schmunzelte. »Eine Delikatesse, die gewiß auch Sie zu schätzen wissen, meine Herren,« sagte er.

»Aber gewiß!« rief Dick Dabny. »Nur verstehe ich nicht, weshalb mir Ihr verehrter Mitbürger Coelho diesen Fisch verleiden wollte. Diese Suppe mundet ja wie ein Leckerbissen.«

»Das versichern alle Fremden. Nur daß es kein Fisch ist. Was wir essen ist Arráufleisch.«

»Arráu? Kenn' ich nicht. Aber irgendwo muß ich schon etwas Ähnliches gegessen haben,« erwiderte Dick Dabny.

Harald Kenyon lachte. »Daß ich das auch nicht gleich gemerkt habe! Es ist Schildkrötenfleisch. Das köstliche Fleisch der Testudo Arra-u. Da haben es unsre Wirte in der Tat gut mit uns gemeint.«

»Dann verzeihe ich ihnen großmütig den heftigen Geruch, der dieses Wigwam durchwogt. Wenn die Herren Tucale Kannibalen wären, läge der Gedanke nahe, sie wollten uns vorher mästen – so groß sind die Stücke.«

»Dort können Sie noch die Schale liegen sehen, den Panzer der Tartaruga,« sagte Bento Araúyo und wies auf eine mächtige geschwärzte Schale, die neben der Feuerstelle lag. Zwei der indianischen Ruderer hatten daran zu tragen, als sie das flachgewölbte, am hinteren Rande gezackte Stück vor Kenyon hinstellten.

»Wahrhaftig, ein Riesentier! Es mißt mehr als einen Meter in der Länge. Meinen Sie, daß es, ähnlich wie die Pirarucús, geschossen ist, Don Bento?«

Bento nickte. »Mit dem Pfeil, Herr. Sie sehen noch das Loch im Panzer. Die Tiere werden nicht anders geschossen, als daß der Pfeil beinahe senkrecht herunterkommt und sich in den harten Rückenpanzer der Arráu einbohrt. Natürlich stürzt sich das angeschossene Tier sofort in die Tiefe, aber es macht keine Schwierigkeit, es einzuholen, denn der Pfeil ist mit einer langen Schnur umwickelt.«

»Aha! Die rollt sich während des Schusses ab, nicht wahr, und dann schlägt man das erbeutete Tier tot?«

»Das tun die Tucale nicht, Herr. Sie legen die Schildkröte lebend ins Feuer ...«

»Das ist ja eine unerhörte Grausamkeit! Warum stechen sie das arme Geschöpf nicht vor dem Braten tot?«

Bento Araúyo zuckte mit den Schultern. »Sie werden den Leuten keine andere Art beibringen. Sie würden Ihnen erklären, daß sie Dummköpfe wären, wenn sie das Tier vorher totstechen wollten, weil nämlich dann die besonders wohlschmeckenden Eier im Leibe des Tieres auslaufen. So wie hier das Braten der Arráu gehandhabt wird, werden die Eier gleich mitgekocht.«

Mister Dabny hatte sich ein Schildkrötenei herausgefischt. Als ihm Kenyon aber von der eben berichteten naiven Tierquälerei und Grausamkeit erzählte, unter der das Muttertier hatte leiden müssen, schob er den Teller fort und sagte: »Unter diesen Umständen würden mir die Eier zu schwer im Magen liegen. Man spielt den Schildkröten so schon übel genug mit. Das kommt davon, wenn man eine zu kostbare Schale hat. Das lockt immer die Räuber. Es geht ja nicht den Schildkröten allein so.«

»Ihnen aber im wahrsten Sinne der begehrten Schale wegen am schlechtesten. Gewiß denken Sie an das Abschlachten der zahllosen Schildkröten, denen so eifrig nachgestellt wird, wenn sie auf den Playas und Inseln zusammenströmen, um sich gemeinschaftlich ihrer Eier zu entledigen.«

»Sie meinen, es wird besonders den Schildkröteneiern nachgestellt?«

»Diesen in erster Linie, und da wird ja leider der wildeste Raubbau getrieben. Gleichzeitig aber werden Tausende der vom Legegeschäft ermatteten Schildkrötenmütter wegen ihrer nützlichen Schalen abgeschlachtet.«

»Das ist mir neu; von dem großangelegten Eiersammeln habe ich natürlich gelesen. Soll das auf einer der Inseln vor sich gehen, die hier im Amazonas liegen?«

Kenyon nickte. »Der Vernichtungskrieg gegen die Schildkröten wütet hier im Oktober und November; das ist die Zeit, zu der sie ihre Eier auf den Sandbänken verscharren, und die rücksichtslose Vertilgung der Eier ist hier kaum eine geringere als jene seit undenklichen Zeiten auf den Playas zwischen Meta und Apure veranstaltete Schildkröteneierernte. Der berühmte Alexander von Humboldt hat die Gesamtzahl der an drei Ernteplätzen erbeuteten Eier auf 33 Millionen berechnet, und nach anderer Schätzung werden am Solimões allein jährlich 48 Millionen Schildkröteneier zerstört. Was will es angesichts dieser ungeheuerlichen Zahl sagen, daß eine einzelne Arráu zweihundert Stück Eier ablegt? Schiebt die Regierung der Massenschlächterei nicht energisch einen Riegel vor, dann scheint die Zeit der Ausrottung des nützlichen Tieres unabwendbar. Unter spanischer Herrschaft beaufsichtigten Missionare die Ernte; sie wiesen jedem indianischen Stamm ein bestimmtes Landstück durch das Los zu und trugen Sorge für die Zukunft, indem sie einen Teil des wertvollen Ackers schonten. Jetzt aber wird, wie gesagt, wieder unsinnig gewütet, und man fährt gewissermaßen mit behördlicher Genehmigung in der rücksichtslosen Vertilgung der Schildkröten fort, von denen ein indianisches Sprichwort, das längst nicht mehr buchstäblich zu nehmen ist, sagt: ›Es gibt mehr Schildkröten im Amazonenstrom als Moskitos in der Luft‹.«

»Daß das eine unverschämte Aufschneiderei ist, kann ich im Namen sämtlicher hier und in der Umgebung ansässigen Moskitofamilien feierlich bezeugen.«

»Trotzdem grenzt der Reichtum der Schildkröten noch immer ans Fabelhafte, denn man muß bedenken, daß auch ohne die Eingeborenen, welche die huevos de las tortugas, die Eier, zum Verkauf und zur Ölgewinnung einheimsen oder die kaum dem Ei entschlüpften jungen Schildkröten als Leckerbissen verzehren, schon genug natürliche Feinde der großen Fruchtbarkeit der Schildträger ein Ziel setzen. Eine ganze Reihe von Vögeln liest sich die jungen Schildkröten auf, wenn sie aus ihren Nestern nach dem Flusse eilen, und im Wasser selbst wieder erheben Raubfische und die ewig unersättlichen Alligatoren ihren Zoll.«

»Und nicht zuletzt hungrige Reisende,« setzte Dick Dabny hinzu, »die allerdings zu ihrer Entschuldigung vorbringen können, daß sie an der Zusammenstellung des Speisezettels unschuldig waren.« Damit erhob er sich und ging dem eintretenden Miquelino Coelho entgegen. »Nun? Das Dorf noch friedlich?«

»Ich glaubte, die Herren schliefen bereits,« antwortete Coelho. »Ich habe feststellen können, daß noch kein Fremder den Waldpfad in dieses Pueblo benutzt hat. Unten bei der Lancha haben sich Don Prieto und ihr Peon die Hängematten an den Ruderstangen aufgehängt. Wir sind auf dem Posten, wenn sich die Erwarteten nähern sollten.«

»Und wenn uns Herr Duponne den Gefallen nicht tut?«

»Dann würde er mir den noch größeren Gefallen tun, daß ich unter Umständen bis Nauta mit Ihnen fahren könnte. Sie wissen,« wandte er sich an Kenyon, »daß ich nicht böse bin, wenn ich San Antonio ein paar Tage länger nicht sehe.«

Die Feuer waren im Verglimmen. Benko hatte sich in seine Ruana gehüllt und bezog vor der Hütte seinen Wachposten. Neben ihm saß sein Ältester. Zwei scharfe Augenpaare spähten unausgesetzt in das Dunkel.

Ein paar Stunden später, als längst alles in der Hütte in friedlichem Schlummer lag, winkte Miquelino Coelho seinen wachsamen Hund heran und löste die beiden ab. Der Himmel hatte sich mit leichtem Gewölk überzogen, und ein feiner Regen rieselte nieder. Ein alter Indianer, der schon Bento Araúyo stundenlang Gesellschaft geleistet hatte, saß regungslos, die lange Tonpfeife zwischen den zahnlosen Lippen, neben der Hüttentür und schien es gewohnt zu sein, hier die halbe Nacht im Freien vor sich hin zu träumen.

»Stört dich nicht der Regen?« fragte ihn Miquelino, der sich fester in seine Ruana hüllte.

»Er stört mich nicht, wie er die Cabrillas nicht stört (Cabrillas, kleine Käuzchen), die in der Dämmerung erwachen, oder die Nachtschwalben, die über uns hinstreichen.«

Miquelino Coelho hörte die Käuzchen schreien, ohne sie zu sehen. Der Alte aber sah sie. Seine Augen, die erloschen schienen, waren an die Finsternis gewöhnt. Er sagte, er könne die Jahre nicht zählen, in denen er die halbe Nacht vor der Hütte sitze und den Sertão (den Buschwald) belausche, denn er brauche fast keinen Schlaf mehr.

»Es ist gut,« sagte er, »wenn einer wacht und wartet.«

»Wegen der wilden Tiere?«

»Mitunter kommen böse Geister geflogen, die sie hier Vampire nennen, gerade in solcher Regennacht. Dann wache ich, daß sie nicht in die Hütten fliegen. Ich kann keine Fische mehr schießen, meine Arme sind schwer, aber die Vampire kann ich noch verscheuchen. Und ich kann den Weg sehen, wenn ihn einer bei Nacht herankommt. Dafür bekomme ich Fische und Salz und Tabak. Man braucht wenig, wenn man alt ist.«

»Und wen erwartest du nachts auf diesem Weg?«

»Es kommen Leute wie Ihr, Leute von uns, die sich verspätet haben. Leute mit Salz, Leute, die klug sind. Ich warte auf einen Medizinmann, der zu kommen versprach.«

»In dieser Nacht?«

»Oder in einer andern. Aber er wird kommen, und ich werde ihn in unsere Maloca (Hütte) laden. Die Zeit ist da, zu der er kommen wollte.«

Wieder rauschte nur der Regen, die Frösche lärmten, und die Käuzchen schrien.

»So still ist es nicht, wenn der Mond am Himmel wandert,« sagte der Alte nach einer Pause. »Dann sind alle Stimmen wach, alles in Unrast. Kommt der Yaguarundi (der Jaguarundi, an den Puma erinnernd, aber bedeutend kleiner), so klagen die Macacos (Nachtaffen, die den Tag verschlafen) und die Aluatas (die Brüllaffen) seufzen, und die Pekaris und Tapire, die nur Schutz finden, wenn sie beisammen bleiben, fliehen in gedrängten Rudeln. Sie reißen das Gebüsch nieder, das ihnen im Wege steht, und die scheuen und furchtsamen Affen erschrecken und geben von den Bäumen Antwort auf das Geschrei der großen Tiere. Dann sind auch die Vögel wach, Herr, und alle Geister des Waldes sind in Aufruhr.«

»Ich bin kein Fremder,« sagte Miquelino Coelho. »Ich kenne die Menagerie. Auch in San Antonio lungern nachts die Kaimans auf dem mondhellen Strand. Immer legen sie sich so, daß sie die Lampe in meiner Hütte sehen können.« Und versonnen setzte er hinzu: »Lang ist es her, daß ich keine große Stadt gesehen habe.«

Der Alte sagte: »Nicht immer ist es gut, wenn man alles gesehen hat. Wir hatten ihrer viele im Pueblo, die gingen in die großen Städte, aber der Atem der Städte verbrannte sie, oder sie kehrten heim mit Narben oder mit Wunden, die schlimmer waren denn die Bisse des Yaguarundi. Warum seid Ihr aus den großen Städten in die Wildnis gezogen, Herr?«

»Das Schicksal hat es so gewollt,« antwortete Coelho. »Es ist stärker als wir. Aber ich habe mich aufgemacht. Wie ein Ruf kam es zu mir. Mir ist's, als sollte eine Wendung in mein Dasein kommen.«

Er hatte die letzten Worte wie für sich gesprochen, und der alte Tucalemann mochte sie auch nicht verstanden haben. »Alle müssen wir dem Schicksal gehorchen,« sagte er, »wie der Strom der Wassermutter gehorcht, und der Wald und alles, was in ihm lebt, dem Curupira.«

Miquelino Coelho schwieg. Er sah in Gedanken die große Stadt mit den vielen tausend Lichtern vor sich, aus der er verbannt war, und in die er sich zurücksehnte, seit er unter Indianern und Mischlingen am Ende der Welt sitzen mußte – unter Indios, die Christen waren und dennoch an Mae d'Agua, die Mutter dieses endlosen strömenden und stehenden Wassers, glaubten, das durch den amazonischen Urwald sickert, bald breit wie ein Meer und bronzegelb wie der Solimões, bald reißend und blauschwarz und dunkelgrün, wie zwischen den Mangrovewurzeln, dem Palmgestrüpp, dem Gewirr der Inseln. Einsam hauste er, der die lichterfüllte Stadt liebte, unter Indianern, die an Mae d'Agua und den einäugigen Curupira glaubten. Von diesen wollte er los! Die Weißen, die nach der Grenze zogen, waren ihm wie Boten gekommen. Was er von San Antonio aus nicht hatte tun können, wollte er von dieser lang ersehnten Reise aus tun: Erkundigungen einziehen, ob seine Unschuld noch immer nicht ans Licht gekommen sei. Konnte das ein grausames, höhnisches Schicksal wollen, daß sie ihn in Rio de Janeiro noch immer für einen Dieb und Räuber hielten? Das gräßliche Erlebnis einer Nacht stand wieder, wie so oft, deutlich vor seinen Blicken. Sechs Jahre drei Monate lag es zurück, aber ihm war, als sei es gestern gewesen. Es war keine nichtige Sache, wie er kürzlich Mister Kenyon erzählte, die ihn aus seiner Stellung beim Hafenamt in Rio herausgeschleudert hatte. In jener Nacht, deren Schrecknisse er seitdem noch so oft im Traume durchgemacht hatte, war er in einer Hafenschenke mit einem Franzosen bekannt geworden, einem Menschen, der ihm goldene Berge versprach, wenn er sich ihm gefällig zeigen wolle. Schäumender Wein war aufgefahren, ein erlesenes Nachtmahl war herangebracht worden, immer dringlicher ward der Fremde, immer deutlicher hatte er durchblicken lassen, worin die kleine Gefälligkeit bestehen sollte, die ihm der Hafenbeamte Miquelino Coelho leisten müsse. Aber Miquelino war noch Herr seiner Sinne gewesen; als er erfahren hatte, daß es sich um nichts Geringeres handle als um die stillschweigende Duldung eines umfangreichen Schmuggels, um das Löschen der kostbaren Ladung eines Dreimasters »Penthesilea«, der in der folgenden Nacht den Hafen anlaufen sollte, – da war er aufgesprungen und hatte den unverschämten Fremden der Polizei übergeben wollen. Der Spitzbube war dem durch rasches Verschwinden zuvorgekommen. Als sich Miquelino Coelho angeschickt hatte, den Hafen abzustreifen, hatte er sich plötzlich von zwei Männern überfallen gesehen. Der eine der Angreifer – Miquelino sah ihn heute noch deutlich vor sich – hatte ihn mit einem Schlagring zu Boden gestreckt, dann fühlte er, daß sich Stricke um seine Glieder wanden, – ein Knebel schob sich ihm in den Mund, dann vergingen ihm die Sinne.

Als er wieder zu sich kam, konnte er sich ohne große Mühe seiner Fesseln entledigen. Er eilte in das keine dreißig Schritt vor ihm liegende Hafenkontor und mußte hier entdecken, daß der Schrank, der die Kasse enthielt, mit den Schlüsseln geöffnet war, die er selbst verwahrte. Die Übeltäter hatten sie ihm aus der Tasche gestohlen. Den wertvollen Inhalt der Kasse hatten sie geraubt.

Als er seinen Vorgesetzten Meldung erstattete von dem, was vorgefallen war, geschah etwas Unerhörtes: seine Schilderung begegnete einem ungläubigen Lächeln. Der Wirt der Schenke, ein gewisser Paolo Passanha, war bereits bei dem Hafendirektor gewesen und hatte die erlogene Behauptung vorgebracht, er, Miquelino Coelho, habe in der Nacht, wie schon oft vorher, in leichtsinniger Gesellschaft bei ihm eine große Zeche gemacht, die er schuldig geblieben sei. Es stand für Coelho vom ersten Augenblick an fest, daß dieser Schenkenbesitzer ein gekauftes Subjekt jenes verbrecherischen Franzosen war, und Coelho verteidigte sich mit flammender Empörung. Aber das Verhängnis wollte es, daß weder der Knebel noch die Stricke an der Stelle zu finden waren, an der nach Coelhos Angaben der Überfall stattgefunden hatte. Keine Polizeistreife konnte verdächtige Individuen festnehmen, auf die Coelhos Beschreibung gepaßt hätte. Keine Dreimasterbrigg des Namens »Penthesilea« lief in den Hafen ein. Die Folge war, daß man Coelho, mochte er seine Unschuld noch so hoch beteuern, auf den Kopf zusagte, daß er den Überfall nur erdichtet und den Kassenraub selbst begangen habe. Wenn man von seiner Verhaftung vorläufig absah, war es nur dem Umstand zuzuschreiben, daß der Besitzer der Fonda, Paolo Passanha, ein übelbeleumundeter Mensch war, der schon mancherlei auf dem Kerbholz hatte, und dem man wohl zutraute, daß er mit frecher Stirn und ohne Wimperzucken einen Meineid leistete, wenn ein Vorteil für ihn dabei heraussprang. Vielleicht wäre Coelho schließlich der Verhaftung nicht entgangen, wenn er, brotlos geworden, nicht das Weite gesucht hätte. Die Aussichtslosigkeit, seine Unschuld beweisen zu können, hatte ihn verzweifelt an Bord eines Dampfers geführt, und nach endlosen, entbehrungsreichen Irrfahrten war er in dem einsamen peruanischen Amazonasdorf gelandet.

Und nun, sechs Jahre später, nun, nachdem ein halbes Tausend Meilen zwischen ihm und Rio lagen, war urplötzlich ein Name aufgeklungen, Mister Kenyon hatte ihn ausgesprochen, den Namen Duponne! Duponne hatte der Mann sich genannt, der ihn in der Schenke Passanhas zu der Schmuggelhilfe hatte gewinnen wollen. Und jener Franzose, der dann nicht auffindbar gewesen war, hatte ein pockennarbiges Gesicht gehabt, genau wie der Schmuggler, der ihnen nach kurzem Kampfe entwischt war! Da war es Miquelino Coelho plötzlich gewesen, als erinnere er sich zum ersten Male wieder seit langen Jahren deutlich der Gesichtszüge des Franzosen, der ihn damals hatte bestechen und vor allem trunken machen wollen; er glaubte plötzlich zu wissen, daß jener Nachtvogel in Paolo Passanhas Fonda und der Schmuggler von San Antonio sich aufs Haar glichen und ein und dieselbe Person sein müßten – eben jener Duponne, der ihn mit Wein bewirtet und dann mit einem Helfershelfer niedergeschlagen hatte. Die Schmuggelgeschichte mit der »Penthesilea«, die nie in Rio einlief, und die kein Schiffsregister kannte, mochte nur der Vorwand gewesen sein, ihn beim Weine festzuhalten, um ihm dann die Schlüssel zu der Hafenkasse rauben zu können. Alles war ihm mit einem Male klar geworden. Der Name Duponne hatte ihm einen Fingerzeig gegeben; an die Fersen dieses geheimnisvollen Pockennarbigen, der Duponne hieß, mußte er sich heften. Den Mann mußte er finden, mußte ihm genau ins Gesicht sehen. Dann würde er wissen, ob ihn nur ein Spuk trog, den ihm die Hoffnung vorgaukelte, oder ob der Mann vor ihm stand, der ihm sein Leben zerstört hatte.

Der indianische Greis kaute wortlos an seiner Pfeife. Immer noch rauschte der Regen durch die Bäume. Miquelino Coelho, von einer plötzlichen Unruhe gepackt, entschloß sich, noch einmal hinunter nach der Lancha zu gehen. Der Hund sprang vor ihm her.

»Ich bleibe nicht lange fort,« sagte Coelho zu dem Alten. »Du wirst warten?«

»Was habe ich anderes zu tun?« lautete die Antwort.

Coelho arbeitete sich den glitschigen Hang hinunter. Die Wellen glucksten am Ufer. Es klang wie ein Kichern. Die Indianer pflegten zu sagen, es sei das Kichern der Jaras, der Flußsirenen, die der großen Wassermutter Mae d'Agua dienten. Mancher werde toll vor Sehnsucht, wenn er die Jaras lachen höre, und dann stürze er sich, dem Lockruf der Nixen des Solimões folgend, in die unheimliche schwarze Flut des Flusses.

Still und ruhig lag die Lancha. Ihr blaues Bordlicht warf einen magischen Schein über die träge dahinziehenden Wellen. Ein paar leere Pirogen schaukelten an den Stricken, und langsam treibende Büsche hoben ihre noch belaubten Zweige wie phantastisch ausgestreckte Arme aus dem Wasserspiegel.

Prieto richtete sich auf; sein geschärftes Ohr hatte jeden Schritt Miquelinos verfolgen können.

»Nichts gesehen?« fragte Coelho.

»Nichts. Und er müßte nach meiner Berechnung schon da sein,« gab Prieto zur Antwort.

»Niemand kam des Wegs. Kommt er heute nacht nicht an diese Stelle, müssen wir morgen das Ufer abstreifen. Er will nach Nauta und hat keine große Auswahl an Wegen. Hier herum muß er sich ein Boot suchen.«

»Ich bleibe dabei,« antwortete Prieto, »daß er noch heute kommt, aber ich wache.« Und plötzlich legte er den Finger an den Mund. »Hörtet Ihr nichts? Da oben?«

Miquelino Coelho schüttelte den Kopf. »Der Wind – nichts weiter! Oder die Cabrillas schrien. Zudem sitzt ein Großvater da oben, der das Gras wachsen hört.«

»Laßt ihn nicht allein!« riet Prieto.

»Es ist alles ruhig,« antwortete Coelho, aber in diesem Augenblick sprang sein Hund mit einem Satz von seiner Seite und auf etwas los, das weder sein Herr noch Prieto zunächst sehen konnten. Doch an seinen flinken Bewegungen erkannten sie schnell genug, daß es eine Schlange sein mußte, die unversehens herangekrochen war. Das Tier schien sich unter einem Holzstoß verkriechen zu wollen, aber der Hund stürzte ihm nach, schnappte zu und hatte das Reptil gepackt. Er begann, es vollends aus dem Holzwerk herauszuziehen. Miquelino Coelho schlug zu und traf unversehens die Nase des Hundes.

Aber Junco ließ nicht los, und da er einen guten Griff dicht hinter dem Kopfe hatte, konnte sich das Reptil nicht wehren. Ein zweiter Schlag Coelhos machte diesem den Garaus. Mit dem Ende seines Stockes hob er die Schlange auf. Es war ein auffallend großes Exemplar der äußerst giftigen schwarzen Corals, eine Elaps mipartitus, die von den Eingeborenen als » coral negra« bezeichnet wird.

»Kein gutes Vorzeichen, wenn einer abergläubisch ist,« sagte Prieto. »Gerade sagtet Ihr, daß alles ruhig sei ...«

»Ach was! Dafür hat Junco sie ja glänzend gepackt!« entgegnete Coelho. Er klopfte seinem Wolfshund den Rücken. Dann machte er sich wieder nach dem Fleck auf, wo der Dorfalte gesessen hatte. Aber der Platz war leer. War es der alten Haut im Regen zu ungemütlich geworden? Oder hatte er vergessen, daß er hier warten sollte? Unschlüssig und etwas nervös geworden durch Prietos bestimmte Angabe, daß die Gesuchten schon da sein müßten, ging Coelho ein paar Schritte den Weg weiter bis zur nächsten Krümmung. Hier hob sich vom lichten, sich am Himmel abzeichnenden Baumwerk eine Hütte ab, die im Gegensatz zu den andern Malocas des Pueblos nicht viereckig, sondern fast kreisrund war. Ein Lichtstreifen quoll durch eine Ritze am Eingang. Vorsichtig trat Coelho näher, und ehe er etwas entdecken konnte, da die Tür fest eingeriegelt war, hörte er ein paar Stimmen im Innern. Er erkannte den alten Indianer sofort am Tonfall. »Du wirst mir die Medizin geben? Du wirst sie mir dalassen?« fragte der Greis.

Eine zweite Stimme wiederholte: »Ob du ihm nun die Medizin geben willst, fragt der alte Miaui ...«

Ein Dritter sprach, den konnte Miquelino Coelho nicht verstehen. Junco, der noch von der Schlangenjagd aufgeregt sein mochte, kratzte plötzlich von außen an die Tür, und sofort verstummte drinnen das Gespräch. Miquelino überlegte kurz und öffnete dann, sich gegen die Pforte stemmend, mit einem Ruck den Zugang, aber als er auf der Schwelle stand, war er nicht wenig überrascht, nicht mehrere Personen, sondern einzig und allein den Alten vor sich zu sehen. Er stand regungslos in der Mitte des Raums, die lange Tonpfeife in der Hand, und sagte, ohne ein Zeichen von Verlegenheit zu äußern: »Schon zurück, Herr? Schon zurück? Gerade wollte ich Euch benachrichtigen.«

»Etwa davon, daß du hier zwei Leute versteckt hast?« Coelhos Gesicht war rot vor Zorn. Dieser Alte hinterging ihn. »Ich störe wohl, he?«

»Ich wollte Euch benachrichtigen, daß der Mann gekommen ist, den ich erwartete. Ich sagte Euch, daß ich auf den Medizinmann wartete.«

»Einen Medizinmann, der deine Sprache nicht spricht? Einen, der sich einen indianischen Dolmetscher mitbringen muß! Wo sind die Leute versteckt?«

»Niemand hat sie versteckt. Als ich mich umdrehte, waren die hilfreichen Männer, die gekommen sind, mir die Schmerzen des Greisenalters zu lindern, verschwunden. Wo sie gestanden hatten, standet Ihr.«

Miquelino Coelho war über diese Dreistigkeit starr. »Alle Wetter!« schrie er. »Verlangst du etwa, daß ich an Zauberer und Hexenmeister glaube? Keine Finten, Miaui, oder wie dich deine Spießgesellen nennen. Wo sind sie?« Dabei war er ein paar Schritte nach rechts gegangen, wo sich ein kleiner, mit Lumpen behangener Verschlag befand. Er war leer, aber dahinter sah Coelho jetzt eine zweite Tür. Zweifellos führte sie ins Freie. Durch diesen hinteren Ausgang mußten sich die beiden Leute, die er hatte sprechen hören, geflüchtet haben – jawohl, geflüchtet; denn nur ein böses Gewissen konnte sie hinausgetrieben haben.

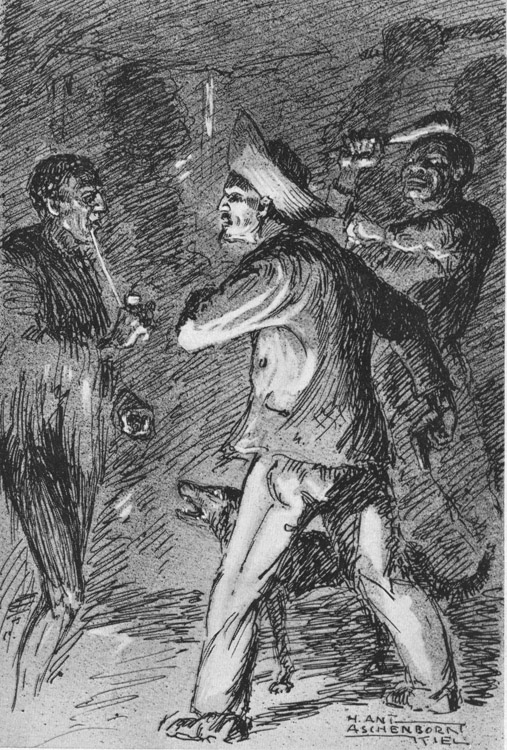

In der Maloca selbst jedenfalls waren sie nicht mehr. Der Verdacht, daß der alte Miaui mit den beiden Männern unter einer Decke stecke, ward ihm zur Gewißheit, als er jetzt um dessen Mundwinkel ein spöttisches Lächeln huschen sah, aber nur einen Augenblick. Im nächsten fühlte er einen Schlag über seinen Kopf, und ein zweiter Schlag wurde gegen den Schädel Juncos geführt, daß das Tier aufheulend zusammenbrach.

Das Letzte, was Miquelino Coelho begriff, war die Gewißheit, daß sich seine heimtückischen Angreifer um die Hütte herumgeschlichen und ihn von der Tür her, durch die er selbst eingetreten war, überfallen hatten. Der Alte hatte sie hereinschleichen sehen und höhnischen Gesichts gewartet, was kommen sollte. Das alles kreiste noch blitzartig durch Miquelinos Hirn.

Dann sank er besinnungslos in die Knie.