|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Meine Beziehungen zu Sumatra – Padang – Vergleich zwischen Sumatra und Java – Die Volksstämme Sumatras – Exkursion in die padangsche Bovenlanden – In Padang-Pandjang – Malariakrank – Opfer des Opiums – Vulkanstudien – Ein Dorado der Frauen – Vom vierzigjährigen Krieg in Atschin

Schon in der ganzen Zeit meines Kolonistenlebens in Ceylon hatte ich immer sehr enge Beziehungen zu Sumatra und meinen dortigen Geschäftsfreunden unterhalten. Viele der wertvollsten Tiere, die durch meine Hände gingen und die ich nach Europa und Amerika exportierte, stammten von der großen Sundainsel, wie zum Beispiel Riesenschlangen von ganz besonderer Größe, Tiger, malaiische Bären, Schuppentiere, Buschschweine, verschiedene Affenarten, vor allem aber auch der ziemlich seltene edle Schwarzpanther, der in der dunkelsten Färbung nur auf den Sundainseln, hauptsächlich in Sumatra, vorkommt. Sumatra ist ja eines der wildreichsten Länder der Welt, mit sehr seltenen, hochgeschätzten und hochbezahlten Tieren, unter denen der Orang-Utan obenan steht. Ich hätte eine hübsch große Liste auszufüllen, wollte ich alle Tiere aufzählen, die ich im Laufe von 25 Jahren aus Sumatra von meinen dort tätigen Einkäufern und Geschäftsfreunden erhalten habe und wozu sich noch viele interessante Naturalien und ethnographische Gegenstände gesellten. In Anbetracht so langwährender inniger Beziehungen zu der großen Tropeninsel kann es nicht wundernehmen, daß ich, als ich endlich selber nach Sumatra kam, gar nicht das Gefühl hatte, ein fremdes Land zu betreten, sondern daß mir alles, die Natur, die Eingeborenen, die Tierwelt, längst vertraut erschien, wie ich mich auch unter den dort ansässigen Kolonisten, von denen mir viele schon von Angesicht oder durch Korrespondenz bekannt waren, schnell heimisch fühlte.

Mein Standquartier und der Ausgangspunkt meiner Ausflüge ins Innere der Insel war die an der Südwestküste Sumatras gelegene Stadt Padang, die samt dem in nächster Nähe befindlichen Hafenplatz Emmahaven mit 38 000 Einwohnern die wirtschaftlich wichtigste Stadt Sumatras ist, obwohl sie von Palembang (55 000 Einwohner) an Volkszahl übertroffen wird. Padang hat von allen Plätzen der Insel die größte europäische Kolonie (2000), ist die älteste Niederlassung der Holländer in Sumatra, Sitz der obersten Zivil- und Militärbehörden, Hauptausfuhrort der reichen Landesprodukte: Kaffee, Gummi, Gewürze, Tabak, Häute, Kopra usw. und wird jährlich von etwa 350 Dampfern angelaufen. Das Padangsche Oberland, das gebirgige Hinterland des Küstenstriches, gehört zu den wertvollsten Teilen der Insel und wird von Padang mit einer teilweise als Zahnradbahn gebauten Eisenbahn erreicht. Die Stadt liegt sehr hübsch und freundlich am Fuß des Affenberges inmitten einer reichen Vegetation, kann sich aber sonst, besonders was die Annehmlichkeiten der Lebensführung betrifft, in einer Weise mit den so reizenden Städten Javas vergleichen. Das Klima ist drückend heiß.

Zunächst ein paar Worte allgemein orientierender Art über Sumatra. Da Java und Sumatra so dicht beieinander liegen, nur durch die schmale Sundastraße voneinander getrennt, drängt sich dem Unkundigen leicht die Vermutung auf, daß die beiden großen, langgestreckten Inseln, die in vorgeschichtlicher Zeit höchstwahrscheinlich einmal eine Einheit bildeten, viel Gemeinsames miteinander haben und sich in allem sehr ähnlich sind. Das ist jedoch eine irrige Annahme. Gewiß stimmen beide Inseln, was Bodengestaltung und Tier- und Pflanzenleben betrifft, in Vielem überein, aber in vielen anderen Dingen und ganz besonders in ethnographischer Hinsicht weisen sie wieder starke Abweichungen auf. Fassen wir gleich die wichtigsten Unterschiede ins Auge. Obwohl Sumatra fast doppelt so groß ist wie Java – und beinahe ebenso groß wie das Deutsche Reich in seiner jetzigen verkleinerten Gestalt – hat es im Gegensatz zu dem stark bevölkerten Java nur eine sehr geringe Volksdichte, zählt es doch nur 3,5 Millionen Einwohner, Java hingegen 30 Millionen! Während in Java mit Ausnahme des nicht kultivierbaren Hochlandes jeder Flecken Erde ausgenützt und angebaut ist, harren in Sumatra noch ungeheure Landgebiete der Erschließung. Darf sich Java einer uralten, bodenständigen Kultur, eines blühenden Kolonistenlebens, einer ganzen Anzahl größerer, höchst komfortabler Städte, eines gut entwickelten Verkehrswesens mit ausgedehntem Eisenbahnnetz, einer vorzüglichen Staatsorganisation, der größten Ordnung und Sicherheit rühmen, so ist das alles in Sumatra noch im Werden begriffen, die ganze riesige Insel ist sozusagen noch Neuland für die Kultur. Und schließlich unterscheidet sich auch die Bevölkerung Sumatras auffällig von den Javanen. Allerdings sind auch die Bewohner Sumatras in der Hauptsache Malaien, aber die malaiische Rasse zerfällt ja in zahlreiche große und kleinere Gruppen, die in bezug auf Charaktereigenschaften und Kultur stark voneinander abweichen. Die eigentlichen Malaien Sumatras ähneln sehr den Westjavanen, sind aber weniger arbeitsam, dienstbeflissen und ergeben und deshalb nicht so leicht wie diese zu behandeln und zu lenken. Die Batta oder Battak im Norden Sumatras haben sich ihre Ursprünglichkeit am reinsten bewahrt, sind größer und kräftiger als die Küstenbewohner und huldigen zum Teil noch recht barbarischen Bräuchen, selbst Menschenfresserei ist ihnen keineswegs fremd; ihre Religion besteht in Dämonen- und Ahnenkultus. Eine Sonderstellung nehmen die Atschinesen ein, die in Kopfzahl von einer halben Million das Gouvernement Atschin oder Atjeh auf der Nordspitze Sumatras bewohnen und den Holländern in einem fast vierzigjährigen Kriege so ungeheuer zu schaffen gemacht haben. Ganz im Gegensatz zu den friedlichen Malaien, besonders den Javanen, sind die Atschinesen ein kriegerisches, fanatisch freiheitsliebendes Volk, das nicht nur, selbst in den hoffnungslosesten Lagen, Mann für Mann bis zum letzten Hauch und Blutstropfen kämpft, sondern auch Weiber und Kinder im Kampfe vorschickt und vor keiner Grausamkeit gegen den in seine Hände gefallenen Feind zurückschreckt. Der endlose Kolonialkrieg mit den Atschinesen ist überreich an den furchtbarsten Episoden.

Unter den Fremden, die sich auf Sumatra niedergelassen haben, stehen die Chinesen mit 180 000 obenan. Sie sind auch hier dieselben gewiegten, zähen Kaufleute und Kleinhändler, wie überall im malaiischen Archipel. In dieser Zahl sind aber die chinesischen Saisonarbeiter nicht mitgerechnet, die in großen Massen als Feldarbeiter eingeführt werden und meistens immer nur eine gewisse Zeit im Lande bleiben. Die Pflanzer können sie nicht entbehren, weil sie die einzigen wirklich fleißigen Arbeiter sind, während der Eingeborene vor anhaltender schwerer Arbeit so großen Respekt hat, daß er ihr – sicher ist sicher – am liebsten aus dem Wege geht.

Es war an einem Oktobermorgen, also in der kühlen Jahreszeit, als ich mit einigen Bekannten eine größere Exkursion in die » Padangsche Bovenlanden« (Hochlande) und weiter ins Innere der Insel antrat. Wenn ich von »kühler« Jahreszeit spreche, so muß man das freilich richtig verstehen. Denn bei dem gleichmäßigen Klima der Südwestküste sind die Temperaturschwankungen so gering, daß das Thermometer im wärmsten Monat, im Mai, im Mittel 27,2 Grad C, im kältesten aber, im November, 26,2 Grad angezeigt, daß also der Unterschied zwischen warmer und kalter Jahreszeit nur einen einzigen Grad beträgt! Dennoch hatten wir uns als kundige Thebaner mit warmen Überziehern und Wollsachen versehen, da es den kühlen Bergregionen entgegenging. Die ins Innere führende Eisenbahn, die wir benützten, fährt zunächst in Nähe der Küste an den jähen Abhängen des Barisangebirges entlang, um nach einigen Stunden mit Hilfe des Zahnrads die steile Paßhöhe von Anei zu erklimmen. Sobald wir den flachen Küstenstrich mit seinen Äckern und Pflanzungen hinter uns haben, umfängt uns schon zu beiden Seiten des wild brausenden Aneiflusses der Urwald, und wenn das nur aus ein paar kleinen Wagen bestehende »Zügle« um eine kühne Kurve keucht, erhaschen wir hier und dort den Anblick eines der Hochgebirgsgiganten, die bis zur Höhe von 3800 m ansteigen. In Padang-Pandjang, dem Hauptort der Bovenlanden, machen wir Station, um dem Vulkan Merapi – nicht zu verwechseln mit dem Vulkan gleichen Namens auf Java – einen Besuch abzustatten.

Wie glücklich fühlten wir uns, das erschlaffende Küstenklima nun für einige Zeit hinter uns zu haben! Frisch und kräftig wehte hier in dem Hochtal die Luft, und abends wurde es sogar so empfindlich kühl, daß wir nur in Überzieher und Decken gehüllt auf der Veranda des kleinen Hotels sitzen konnten. Mir tat der Klimawechsel besonders gut, denn ich hatte soeben eine heftige Fieberattacke überstanden und fühlte mich noch sehr matt. Ja, das Fieber, die böse Malaria, diese fatale Beigabe des Tropenlebens! In Ceylon und Vorderindien hatte ich immer nur gelegentlich hin und wieder einen rasch vorübergehenden, unbedeutenden Anfall gehabt, aber in Java mußte ich wohl irgendwo ein paar besonders tüchtige Vertreter der verwünschten Bakteriensippe ins Blut bekommen haben, denen dann die Luft von Padang bedeutend besser bekam als mir. Es ist ein peinlicher Zustand: man hat Schüttelfrost und schluckt Chinin, und hält das eine Weile so an, dann fährt eine lähmende Mattigkeit in alle Glieder, man wird gleichgültig, mürrisch, unfähig zur Arbeit, verliert die gewohnte Energie. Selbst die furchtbaren Seuchen, wie Pest und Cholera, die Indien regelmäßig heimsuchen und anscheinend gar nicht mehr völlig auszurotten sind, wirken nicht so verheerend wie die schleichende Malaria, der allein in Britisch-Indien jährlich eine runde Million Menschen erliegt.

Unter den Kurgästen von Padang-Pandjang befand sich eine ganze Anzahl Fieber-Rekonvaleszenten, aber mir fiel unter meinen Tischnachbarn im Hotel ein anderer Leidender auf, dem ich sofort anmerkte, von welcher Krankheit er befallen war. Aufs äußerste abgemagert, mit tiefliegenden Augen in dem gelben, eingefallenen Gesicht, niedergeschlagen und teilnahmslos, so stierte er, im Sessel liegend, viele Stunden des Tages vor sich hin, nur zum Schein ein Buch auf dem Schoß, denn er war offenbar gar nicht imstande, auch auf die leichteste Lektüre seine Gedanken zu konzentrieren. Derselbe Mann, von dem niemand sagen konnte, ob er noch jung oder schon ziemlich bejahrt war, taute zu gewissen Zeiten auf und war dann wie umgewechselt: mit glänzenden Augen, höchst gesprächig, heiter und witzig, eine unnatürliche Röte auf den Wangen … Das typische Bild des widerstandslosen Opiumrauchers im vorgeschrittenen pathologischen Zustand! Der ständige Kreislauf von angenehmer Erregung, gesteigertem Lebensgefühl (unmittelbar nach dem Opiumgenuß) und den immer länger werdenden Pausen völliger Erschlaffung, des greulichsten Katzenjammers. Freilich handelt es sich in einem derartigen Fall um maßlose Ausschreitungen im Opiumgenuß. Denn für das Opium gilt dasselbe, was an einer früheren Stelle in diesem Buch vom Haschisch gesagt wurde: mäßiger Genuß schadet ebensowenig wie dem Europäer der mäßige Alkoholgenuß, und die große Gefahr des Opiums liegt nur darin, daß es charakterschwache oder psychopathische Persönlichkeiten so leicht zur Unmäßigkeit verführt, die dann völlige Zerrüttung von Geist und Körper zur Folge hat. Gerade in Java und Sumatra bekommt man solche Opfer ihrer Leidenschaft ziemlich häufig zu sehen, hauptsächlich unter den wohlhabenden chinesischen Kaufleuten, zuweilen aber auch unter Europäern, die, wie dieser Kurgast in Padang-Pandjang, allmählich haltlose Sklaven des Betäubungsmittels geworden sind.

Die Besteigung des fast 3000 m hohen Merapi erfordert zwei Tage, auf halbem Wege bietet eine Schutzhütte Gelegenheit zum Übernachten. Der Vulkan hat zwei Krater, einen tätigen, dem mit siedendem Geräusch Wasser- und Schwefeldämpfe entströmen, und einen anscheinend erloschenen von enormer Größe, 2000 m lang, 1600 m weit und 123 m tief. Ausbrüche von kaum vorstellbarer Furchtbarkeit müssen aus diesem Riesenschlund stattgefunden haben, und wer bürgt dafür, daß er sich, gleich so manchem anderen scheinbar erloschenen Vulkan, nicht eines Tages wieder auftut und eine vernichtende Kanonade beginnt. Wie Java, so ist auch Sumatra ein klassisches Land der Vulkane, die Alexander v. Humboldt treffend die Sicherheitsventile der Erde genannt hat; allerdings zeigt sich von dem halben Hundert Vulkanen der Insel zur Zeit nur ein geringer Teil tätig. Scharf und kalt bläst der Wind auf dem Kraterrande des Merapi, fröstelnd vergräbt man sich in Paletot und dicke Decken, wundervoll ist aber auch, außer dem Blick in die Werkstatt der Unterweltstitanen, die Aussicht auf die Täler und Berge der Bovenlanden, auf diese gewaltige, wilde Hochgebirgslandschaft, die häufig mit einer nach den Tropen verlegten Schweiz verglichen wird.

Diese Ähnlichkeit äußerte sich in noch überraschenderer Weise, als wir unsere Fahrt mit der Zahnradbahn nach Fort de Kock, der wichtigsten Militärstation der Bovenlanden und einem vielbesuchten Höhenkurort fortgesetzt hatten und von hier aus den berühmten Kratersee von Manindjau besuchten. Der See füllt mit 17 km Länge und 8 km Breite den Riesenkessel eines ausgebrannten vorgeschichtlichen Vulkans aus. Bis zu 1250 m steigen rings um das stille, grünblaue Wasser des Sees die Reste der ehemaligen Kraterwände auf, in den Mulden mit üppig wuchernder Flora oder grünen Matten bedeckt. Nirgends in der Welt habe ich ein so ergreifendes, großartiges Landschaftsbild zu sehen bekommen, wie diesen einsamen Riesenkessel mit seiner Wasserfläche und dem unvergeßlichen Farbenspiele, das je nach dem Stande der Sonne und der Beschaffenheit der Bewölkung immer neue Nuancen und Überraschungen beschert.

Durch ein gut angebautes, dicht bevölkertes Hochtal kamen wir nun weiter ins Innere nach Paja-Kombo, einer Ortschaft, die ihres Marktes wegen von weit und breit von den Eingeborenen der ganzen Gegend besucht wird, außerdem aber auch in dem Rufe steht, daß ihr Klima für die Entfaltung weiblicher Reize besonders günstig sei und daß es hier die schönsten Frauen und Mädchen von Sumatra gebe. Da ich nicht ganz Sumatra kenne, konnte ich mir in Ermangelung ausreichender Fachkenntnisse hierüber kein abschließendes Urteil erlauben, immerhin darf festgestellt werden, daß die Malaiinnen der Bovenlanden, soweit der mongolische Einschlag in ihren Zügen nicht zu stark zum Ausdruck kommt, recht sympathische Erscheinungen und in ihrem Auftreten selbstbewußter und freier als die unterwürfigen Javaninnen sind. Unter den Tausenden ländlicher Marktbesucher, die hier an jedem Sonntag zusammenströmen, sahen wir bei Frauen und Mädchen wundervolle Nationaltrachten, schön gebatikte Sarongs mit goldenen und silbernen Borten, die sicherlich hunderte von Gulden wert waren, und eine fast erdrückende Fülle von Schmucksachen in Gestalt goldener Arm- und Ohrringe, Brustplatten und ganz phantastischen, höchst kunstvoll gearbeiteten Kopfputzes aus feinstem Filigran. Ein bemerkenswerter Wohlstand machte sich da breit, daneben freilich auch die größte Bedürftigkeit. Das sehr selbstbewußte Auftreten der Malaiinnen der Westküste Sumatras, das um so auffallender ist, als sie dem mohammedanischen Glauben angehören, der dem Weibe sonst eine untergeordnete Stellung anweist, erklärt sich aus der hier gültigen Einrichtung des Matriarchats oder Mutterrechtes. Heiratet ein junger Mann ein Mädchen, so verbleibt jeder Teil in seiner Familie und das Ehepaar wohnt nur zeitweilig zusammen. Die Frau ist das Oberhaupt der neu begründeten Familie, die Kinder gehören ausschließlich ihr, sie erben ihr persönliches Eigentum und außerdem die Hälfte von dem, was Vater und Mutter zusammen erworben haben, während die andere Hälfte des Gemeinschaftsbesitzes auf die Schwestern und Schwesterkinder des Gatten übergeht. Die Bovenlanden sind also das wahre Dorado der Frauen, sie führen hier das Wort, und bei einer so bevorzugten Stellung ist es nicht zu verwundern, daß sie sich im Vollgefühl ihrer Wichtigkeit auch herzlich wenig um gewisse Vorschriften des Koran kümmern.

Mit den eigentümlichen Familienverhältnissen hängen auch die sozialen Einrichtungen und Gebräuche in den Bovenlanden eng zusammen. Die hier wohnenden 850 000 Malaien, der intelligenteste Teil der Bevölkerung Sumatras, bilden einen förmlichen Familienstaat auf sozialistischer Grundlage. In jeder Gemeinde steht ein Familienältester, Mamak genannt, der Dorfsippschaft vor. Der Landbesitz des Dorfes gehört nicht einzelnen Personen, sondern der ganzen Sippschaft, und jedes Jahr werden die Anteile an dem gemeinsamen Ackerland verlost. Nicht jede Familie bewohnt ein Haus für sich, sondern es lebt unter einem Dach immer eine ganze Anzahl von Familien, nämlich alle, die ihre Abstammung von einer und derselben Mutter herleiten. Wird das Haus für den Familienverband zu klein, dann wird angebaut, und mit jedem neuen Anbau erhält das Haus auf dem Dach einen hornartigen Giebelspitz. Ist das Haus aber schon übermäßig groß geworden, so errichtet man möglichst in der Nähe ein zweites Haus, so daß mit der Zeit ein ganzes Familienviertel entsteht. Die Häuser sind aus Holz gebaut, mit hohen Spitzgiebeldächern und sehr geschmackvollen farbigen Schnitzereien verziert.

Von Paja-Kombo setzten wir unsere Reise mit Ponys, Trägern und zwei eingeborenen Jagdgehilfen in der Richtung auf Kota Baru und weiter über das Gebirge fort, bis wir die Wasserscheide erreichten und unser Weg sich langsam zu dem Tiefland hinabsenkte, das den größten Teil des Nordostens der Insel einnimmt. Hier, im Herzen Sumatras, erschlossen sich uns Urwaldszenerien, die selbst mein in dieser Hinsicht sehr verwöhntes Auge überraschten. Regenwälder mit einem überwältigenden Reichtum an Lianen, die sich im dichten Gewirr von Baum zu Baum schlingen, wechseln mit lichteren Savannenwäldern und ihren niedrigen Baumarten, ihrem drei Meter hohen Grase ab. Obwohl die Pfade, die unser Führer uns wies, im allgemeinen recht gut und gangbar waren, hatten wir doch häufig genug mit großer Mühe eines der vielen Hindernisse zu überwinden, mit denen der tropische Urwald nicht kargt, wie zum Beispiel umgestürzte, mit ihrem Geäst just über den Weg gefallene Bäume oder aus den Ufern getretene Waldbäche. Man hört und liest übrigens so häufig von der » Stille des Urwaldes«, aber das können nur Leute sagen oder schreiben, die niemals durch einen Urwald der heißen Zone gezogen sind. Von Stille kann da gar keine Rede sein, höchstens daß zu gewissen Stunden – da ja auch die Tiere ihre Siesta halten – verhältnismäßige Ruhe herrscht. Kaum vergolden die ersten Sonnenstrahlen die höchsten Wipfel, so setzt auch schon das Konzert der Vögel ein und ihr anfängliches Piano geht bald in ein schmetterndes Fortissimo über. Der Urwald Sumatras ist ganz besonders reich an gefiederten Musikanten, unter denen sich die lebhaften, geschwätzigen Papageien sowie die Kakadus mit ihrem durchdringenden Gekrächz am meisten hervortun. Zu den auffälligsten Waldvögeln, die uns vor Augen kamen, gehörten der prachtvolle Argusfasan, der ebenfalls wunderschön gefärbte wilde Hahn, der sich nur selten blicken läßt, und verschiedene Arten des Nashornvogels, von denen der Doppelnashornvogel mit seinem ungeheuren Schnabel am merkwürdigsten ist – er sitzt auf den Bäumen unbeweglich in philosophischer Ruhe da, stellt sich auf dem Boden furchtbar ungeschickt an und kann nur fressen, wenn er die Nahrung zuerst in die Höhe geworfen und wieder aufgefangen hat. Aber nicht bloß die Vögel, auch viele andere Tiere geben sich alle Mühe, ihr gutes Teil zur eigenartigen Symphonie des Urwaldes beizutragen, in erster Linie natürlich die kleinen Affenarten mit ihrem ewigen Gezänk und Gekreisch, wozu sich aus der Tiefe des Waldes das Heulen und Lachen des schwarzen Siamang gesellt, der größten und plumpesten Gibbonart. Die Gibbons haben von allen anthropomorphen Affen im Schädelbau und in der Gesichtsbildung am meisten Ähnlichkeit mit dem Menschen, stehen aber den anderen menschenähnlichen Affen an Intelligenz weit nach. Der Siamang, der ungefähr ein Meter groß ist, klettert und turnt mit fabelhafter Geschicklichkeit und macht oft Sprünge von 12-13 Meter (!) von Ast zu Ast, während er auf dem Boden, aufrecht gehend und mit den Armen balancierend, sehr plump erscheint. Seine durch einen Kehlsack verstärkte Stimme läßt er am liebsten bei Sonnenauf- und -Untergang erschallen.

Schon aus diesen wenigen Beispielen, die sich leicht durch Dutzende anderer vermehren ließen, kann man ermessen, was es mit der »Stille des Urwaldes« auf sich hat.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch eines der kuriosesten Tiere erwähnen, das die Fauna Sumatras und der anderen malaiischen Inseln aufzuweisen hat: den Koboldmaki oder Gespenstaffen. Wir sind ihm im Walde nicht begegnet, aber in Fort de Kock sah ich ein schönes Exemplar in der Gefangenschaft. Nach Europa gelangt er nur höchst selten einmal, um dann immer rasch einzugehen. Der Koboldmaki ist ein Halbaffe aus der Familie der Langfüßer, ein kleines Tierchen – der Körper ist nur 14 cm lang, der Schwanz 24 cm – von so absonderlicher, grotesker Gestalt, als ob es von einem Karikaturisten »entworfen« wäre. Seine übergroßen Glotzaugen lassen sofort das Nachttier erkennen, die ganze Haltung des Tieres mit den langen Hintergliedern hat etwas Froschartiges, und in der Tat bewegt sich der Koboldmaki auch ganz wie ein Laubfrosch. Wegen des Gespenstigen in seiner Erscheinung und wegen seines lichtscheuen Wesens – es hält sich tagsüber an dunklen, feuchten Stellen des Waldes verborgen – steht das völlig harmlose Tierchen, das in der Gefangenschaft sehr zahm und zutraulich wird, bei den Eingeborenen Insulindes in so schlechtem Ruf, daß die Leute sofort die Flucht ergreifen, wenn sie im Walde zufällig auf einen Koboldmaki stoßen. Sie halten ihn nämlich für einen verzauberten menschlichen Missetäter.

Übrigens muß ich noch die farbenprächtigen Schmetterlinge erwähnen, die uns allenthalben umflogen und von denen manche größer als ein Handteller waren, desgleichen Käfer von abenteuerlicher Gestalt und den buntesten Farben.

Unter den Tieren, die wir erlegten, befand sich auch der zu den Katzenbären gehörige Binturong, der mehr einer sehr großen Wildkatze als einem Bären ähnelt und sich auf den Bäumen mit Hilfe seines langen, buschigen Wickelschwanzes vorwärts bewegt.

Als wir den Wald und das Gebirge hinter uns hatten, gelangten wir in die nur spärlich bewohnte, reich mit Sümpfen durchsetzte Niederung, die sich auf fast 200 km bis zur Nordostküste ausdehnt, und sahen uns hier in einigen Dörfern genötigt, die Gastfreundschaft der Gemeindevorsteher in Anspruch zu nehmen. Die Leute waren, wie überhaupt die ganze Bevölkerung dieser nur selten von Europäern berührten Gegend, zwar höflich, aber doch sehr zurückhaltend. Von der Unterwürfigkeit des Inders oder Javanen ist bei diesen Malaien nichts zu merken; man hat immer die Empfindung, als ob sie sagen wollten: »Wir sind zwar die Herren dieses Landes, aber wir wollen einmal so freundlich sein und uns mit der Anwesenheit von euch Europäern einverstanden erklären.« Das Volk wird merkwürdig verschieden beurteilt. Von manchen Kolonisten wird der Malaie Sumatras für trotzig und falsch erklärt, von anderen wieder wegen seiner Charakterfestigkeit gelobt. Wahrscheinlich kommt es auch hier, wie überall, nur auf die richtige Behandlung der Eingeborenen an.

Da ich von den Sümpfen des Tieflandes und ihren Myriaden von Insekten, unter denen auch die Anophelesmücke, die Übertragerin der Malariakeime, in Unmengen vertreten war, das Wiederaufflackern meines noch immer glimmenden Fiebers befürchtete, drängte ich zur Umkehr. Unwetter und allerlei Zwischenfälle ziemlich abenteuerlicher Art, deren Schilderung ich mir wegen Raummangels für eine spätere Gelegenheit vorbehalten muß, erschwerten unseren auf Umwegen erfolgenden Rückmarsch ins Hochland in einer Weise, daß wir doch recht froh waren, als wir endlich wieder in Paja-Kombo anlangten und uns von den Strapazen erholen konnten. In dem dortigen kleinen Hotel wurde mir nun eine große Überraschung zuteil. Als ich eines Tages allein auf der Veranda saß, sah ich im Garten einen Mann in mittleren Jahren mit sonneverbrannten, stark verwitterten Zügen, der mir sogleich bekannt vorkam, ohne daß ich jedoch wußte, wo ich ihn, wie man zu sagen pflegt, hintun sollte. Während ich noch darüber grübelte, wandte sich der Mann der Veranda zu, kam mir näher, warf einen Blick auf mich – stutzte, blieb stehen, musterte mich nochmals genauer und trat dann mit den Worten auf mich zu: »Sind Sie es wirklich, Herr Hagenbeck? Was machen Sie hier, wie geht es Ihnen?«

Jetzt endlich wußte ich auch, wen ich vor mir hatte: das war ja N., einer meiner alten Agenten und Einkäufer, der mir vor etwa fünfzehn Jahren aus den Augen gekommen war und von dem ich seitdem nichts mehr gehört hatte. N. war immer ein eigentümlicher Mensch gewesen, »unstet und flüchtig«, wie es in der Bibel heißt, ein Sonderling und Abenteurer zugleich. Als er damals, vor langen Jahren, als junger Mann in Beziehungen zu mir trat, bereiste er den Süden und Osten Asiens als »Naturalist«, das heißt, er sammelte in entlegenen Gegenden, in Urwäldern, Steppen und Sümpfen, Naturalien aller Art: Orchideen und andere seltene Pflanzen, Schmetterlinge, Insekten, Felle, Mineralien, Muscheln usw., ferner Waffen, Geräte und Kunstarbeiten der Eingeborenen, und verkaufte diese Dinge an Museen und Händler. Mit guten naturwissenschaftlichen und ethnographischen Kenntnissen ausgerüstet, dabei ungemein findig und vor keiner Gefahr oder Beschwerde zurückschreckend, brachte er von seinen Streifzügen, hauptsächlich aus Hinterindien und dem malaiischen Archipel, immer eine Fülle sehr interessanter, wertvoller Objekte mit, und da ich vieles davon für meine Geschäftsfreunde in Europa und Amerika brauchen konnte, wurde ich einer seiner Hauptabnehmer, schickte ihn auch selber auf Reisen aus. N. wäre ein wirklich ausgezeichneter Mensch gewesen, wenn nicht irgendein dämonischer Trieb, über den ich mir niemals klar werden konnte, ihn von Zeit zu Zeit völlig aus dem Gleichgewicht gebracht und immer wieder aus seiner Bahn geworfen hätte. Zu solchen Zeiten ließ er alles stehen und liegen, verschwand auf Wochen oder Monate, trieb sich irgendwo abenteuernd umher – bis er sich dann eines Tages, abgerissen und ohne einen Pfennig Geld, endlich wieder einstellte und ruhig, als wäre gar nichts geschehen, wieder seinem Beruf nachging. Da er sonst so tüchtig und brauchbar war, hatte man sich mit diesen Extravaganzen stillschweigend abgefunden. Jahrelang hatten wir in Verbindung gestanden, bis er wieder einmal, wie so oft, verschwand, diesmal aber, ohne zurückzukehren und ohne die geringste Spur zu hinterlassen.

Ich hatte ihn längst für verschollen und tot gehalten, wie groß war also mein Erstaunen, als ich N. hier plötzlich auftauchen sah, allerdings schon stark gealtert und mit den Runen im Gesicht, die ein strapazenreiches Leben hinterläßt, aber noch immer mit den blitzenden Augen und dem sarkastischen Lächeln von ehemals.

»Um alles in der Welt, sind Sie es wirklich, N.?« rief ich aus. »Wo haben Sie eigentlich die ganze Zeit gesteckt, was haben Sie getrieben, was treiben Sie jetzt?«

Er machte lächelnd eine abwehrende Handbewegung, ganz wie er es früher zu tun pflegte, wenn man ihn wegen seines zeitweiligen Verschwindens zur Rede stellte, und schien durchaus keine Lust zu haben, auf die Frage einzugehen. Aber diesmal ließ ich doch nicht locker, und allmählich gelang es mir auch in der Tat, diesen sonderbarsten aller Sonderlinge, die jemals meinen Lebensweg gekreuzt haben, dazu zu bringen, einmal aus sich herauszugehen, sich auszusprechen. Im Laufe der nächsten Tage – ich blieb zur Erholung noch einige Zeit in Paja-Kombo, während meine Reisebegleiter nach Padang zurückkehrten – erzählte mir N., erst sozusagen tropfenweise, allmählich immer fließender und schließlich ganz ungewöhnlich gesprächig werdend, was er die lange Zeit hindurch getrieben hatte. Es wird sich vielleicht noch einmal Gelegenheit bieten, auf diese außerordentlichen Erlebnisse ausführlicher einzugehen, an dieser Stelle möchte ich nur das herausgreifen, was Sumatra betrifft.

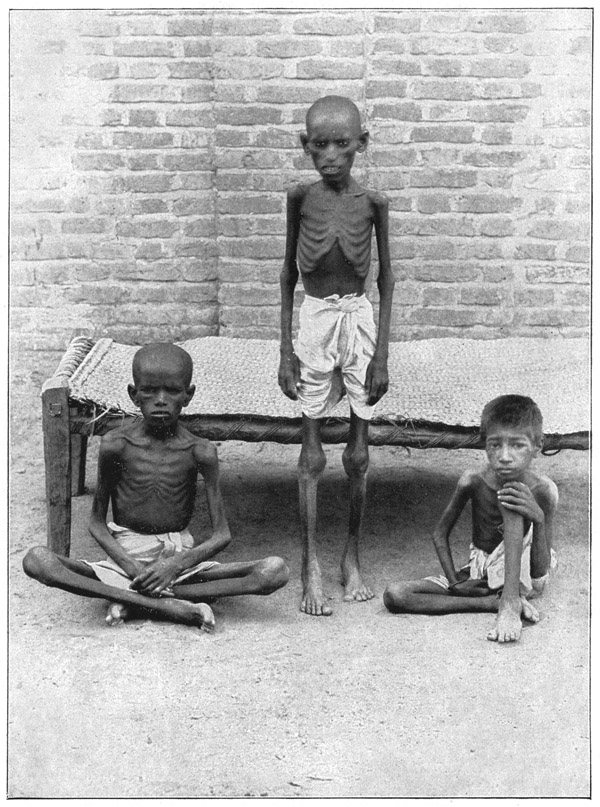

Kindertypen von der Hungersnot in Indien

Leichenverbrennung der Hindu

Sein unbändiger, dunkler Drang nach Abenteuern, daneben freilich auch die völlige Zerrüttung seiner Finanzen, hatte N. nach langem Umherstreifen in den entlegensten Teilen des malaiischen Archipels veranlaßt, »zur Abwechslung«, wie er sagte, in die Dienste des holländisch-indischen Kolonialheeres einzutreten, natürlich als gemeiner Soldat. Bei seinem Schneid gelang es ihm bald, sich bei den Vorgesetzten beliebt zu machen, und bei seiner Abenteuerlust war es ihm durchaus recht, daß er eines Tages einer Kompanie zugewiesen wurde, die zur Teilnahme an den Operationen in Atschin – oder Atjeh, wie die Holländer das Land zu nennen pflegen – bestimmt war.

Atschin! Kein alter holländischer Kolonist, kein alter Soldat der holländisch-indischen Armee kann das Wort vernehmen, ohne im Innern stark bewegt zu werden. Atschin, das bedeutet das langwierigste, erbittertste Ringen, das die Kolonialgeschichte aufzuweisen hat, einen Kleinkrieg von nicht weniger als ungefähr vierzigjähriger Dauer, der zur Zeit beendigt zu sein scheint, aber jeden Augenblick wieder ausbrechen kann, das bedeutet verzweifelte Kämpfe in Tropenglut und Fieberdunst, Kämpfe Mann gegen Mann, Auge in Auge mit einem fanatischen, grausamen Gegner voll Todesverachtung …

Aber zunächst ein paar Worte über Atschin und die Atschinesen. Atschin nimmt die Nordspitze von Sumatra ein und ist ein fruchtbares, wasserreiches Land, das hauptsächlich Reis und Pfeffer, daneben Schwefel, Erze, Gummi, Bambus und Kampfer liefert. Die Bevölkerung beläuft sich auf 550 000, darunter nur eine geringe Anzahl Europäer und ein paar tausend Chinesen. Die Atschinesen unterscheiden sich merklich von den übrigen, eigentlichen Malaien, denen sie fast ebenso feindlich gegenüberstehen, wie den Europäern; sie sind kriegerisch, von fanatischem Unabhängigkeitsdrang, tapfer und grausam, übrigens auch starke Opiumraucher (was wiederum zeigt, daß die Opiumleidenschaft durchaus nicht so entnervend wirkt, wie häufig angenommen wird). In früheren Jahrhunderten war Atschin durch seine reichen Goldfunde bekannt, an die noch heute der Name des »Goldberges« auf der Nordspitze Sumatras erinnert. Damals erstreckte sich auch das Atschinesenreich, ehe es durch inneren Hader zerfiel, über den größten Teil Sumatras. Von jeher waren die Atschinesen Seeräuber und Sklavenhändler, die an den benachbarten Küsten skrupellos auf Menschenraub ausgingen, so daß die Holländer, die 1824 in den Alleinbesitz Sumatras gelangten, im allgemeinen Interesse wiederholt zu Strafexpeditionen gegen den Sultan von Atschin genötigt waren. Die unerträglich werdenden Verhältnisse führten 1873 zum offenen Kriegszustand zwischen Holland und Atschin, und wenn es auch 1874 nach schweren Verlusten gelang, die Hauptstadt des Sultans zu erstürmen, so hat sich der Krieg als Bandenkleinkrieg doch bis in die allerneueste Zeit hingezogen, denn sobald in einem Teil des Landes einigermaßen Ruhe und Ordnung hergestellt war, brachen in anderen Teilen neue Unruhen aus. Und welche Anforderungen hat dieser endlose Kampf an den Mut und die Ausdauer der Kolonialtruppen gestellt! »Ein Atschinkrieger kehrt nicht zurück«, das war in Holland schon zum geflügelten Worte geworden. Verhielt es sich in Wirklichkeit Gottlob auch bei weitem nicht so schlimm, so waren die Verluste der holländisch-indischen Armee in den beinahe vierzig Kampfjahren im Verhältnis zu der geringen Stärke der Truppen doch ungeheuer groß, denn wer nicht vor dem Feinde fiel, den bedrohten Fieber und andere Krankheiten. Schon vor zwanzig Jahren, 1901, wurden die gefallenen oder im Felde von Seuchen hingerafften Soldaten auf 11 000 geschätzt.

N. war mit geringen Unterbrechungen zwei Jahre lang im Operationsgebiete von Atschin gewesen, hatte an zahlreichen kleinen Scharmützeln und einigen größeren Gefechten teilgenommen, war einmal vorübergehend in Gefangenschaft geraten, aus der er sich durch kühne Flucht befreite, und hatte es durch seine tapfere Haltung bald zum Sergeanten und zu einer Ordensauszeichnung gebracht. Später, bei beginnender Abnahme seiner Kräfte, wurde er nach anderen Teilen Insulindes, in friedlichere Gegenden, versetzt, und jetzt, nach seinem Ausscheiden aus dem Militärdienst, hatte er einen Amtsposten inne, der insofern seinen Neigungen entsprach, als er mit häufigen Dienstreisen ins Innere der Insel verbunden war; nebenbei fand er auf diesen Exkursionen auch Gelegenheit, seinem früheren Beruf als »Naturalist« wieder nachzugehen, Naturalien und ethnographische Gegenstände zu sammeln und sie an die das Land besuchenden Fremden zu verkaufen.

Von den mannigfachen Kriegserlebnissen, die mir N. erzählte, möchte ich hier eine Episode wiedergeben, weil sie ein bezeichnendes Licht auf den wilden Fanatismus der Atschinesen wirft.

»Eine Abteilung unserer Kompanie – so lautete N.s Erzählung – war zur Besetzung eines Blockhauses abkommandiert worden, das den am weitesten vorgeschobenen, befestigten Posten in Richtung auf ein uns höchst feindselig gesinntes größeres Dorf darstellte. Wir waren fünfzehn Mann nebst einem Sergeanten und einem Leutnant, und befanden uns nicht im geringsten Zweifel darüber, auf welchem gefährlichen Posten wir standen. Denn wenn die Bewohner jenes Dorfes sich auch seit längerer Zeit ruhig verhalten hatten, so war uns doch bekannt, daß neuerdings wieder einer der umherziehenden Hadschis – das sind die Leute, welche die Pilgerfahrt nach Mekka gemacht haben und gewöhnlich zu den schlimmsten Hetzern gehören – die Bevölkerung des Bezirks gegen die Holländer aufwiegelte und besonders in jenem Dorf schon die besten Erfolge damit erzielt hatte. Unsere Aufgabe war es nun, die zum Dorf führende Landstraße zu überwachen und alle verdächtigen Vorkommnisse dem nächsten, mehrere Kilometer entfernten Fort zu melden.

Unser Blockhaus war in der dort üblichen und bewährten Art aus einem besonders zähen Holz errichtet. Rings um das Haus ging ein mit Schießscharten versehener Palisadenzaun, und vor diesem befand sich in einiger Entfernung ein Stacheldrahtverhau. So gut gesichert auch unser Wachtposten erscheinen mochte, wußten wir doch aus Erfahrung, daß wir uns bei einem mit größeren Kräften unternommenen Angriff auf diese Sicherungen nicht allzusehr verlassen durften.

Acht Tage hindurch passierte nicht das Geringste. Der Verkehr auf der Landstraße beschränkte sich auf anscheinend friedliche Bauern, die sich ohne Widerstand auf Waffen untersuchen ließen, ohne daß wir dabei etwas fanden. Immerhin war es auffallend, daß ungewöhnlich viele Leute, angeblich des Marktes wegen, nach dem Dorfe zogen, während nur wenige wieder zurückkamen, und diese Beobachtung konnte uns nur noch mißtrauischer und vorsichtiger machen.

Ein erschlaffend heißer Tag war vorbei, wir hatten unsere Abendmahlzeit eingenommen, noch ein Stündchen zusammengesessen und lagen nun im ersten, festen Schlaf, als Alarm ertönte. Die beiden hinter dem Palisadenzaun postierten Schildwachen hatten rings um das Blockhaus verdächtige Bewegungen bemerkt. Es war bei bewölktem Himmel stockfinstere Nacht. Einen Scheinwerfer besaßen wir nicht; so hielt es schwer, die nächste Umgebung unter Kontrolle zu nehmen.

Draußen regte sich nichts. Kein Laut ließ sich hören, nicht das geringste war zu sehen. Wir glaubten schon, daß die Wachen einer Täuschung zum Opfer gefallen waren. Zur Vorsicht wurde ihnen noch ein dritter Mann beigesellt. Als wir uns aber wieder ins Blockhaus und zu unseren Lagerstätten begeben hatten, ging draußen urplötzlich ein Höllenlärm los. Wir stürzten abermals hinaus und sahen die Atschinesen von allen Seiten gegen den Palisadenzaun anstürmen. Sie hatten die Drahtverhaue mit Hilfe von darüber geworfenen Tüchern überklettert und waren bereits im Begriff, mit ihrer katzenartigen Gewandtheit am Zaun emporzuturnen, unbekümmert darum, daß schon mehrere von ihnen, durch die Schüsse unserer Posten niedergestreckt, verwundet oder tot auf der Erde lagen.

Einige von den Atschinesen waren mit Gewehren bewaffnet, zum Glück nur einige wenige, denn es hatte erst vor kurzem in der ganzen Gegend eine durchgreifende Entwaffnungsaktion stattgefunden. Die meisten waren mit den landesüblichen Spießen und Hiebwaffen versehen.

Wir befanden uns in äußerst kritischer Situation. Obwohl wir wie toll zwischen die Atschinesen schössen, ließ es sich bei der großen Zahl der Feinde nicht verhindern, daß einzelne von ihnen mit der ganzen Todesverachtung, die für den kämpfenden Atschinesen charakteristisch ist, über den Zaun sprangen und mit uns ins Handgemenge gerieten. Allerdings konnten wir diese tollkühnen Eindringlinge noch überwältigen, aber auch von uns waren bereits drei Mann kampfunfähig gemacht, und es fragte sich, wie lange wir den Ansturm noch abwehren konnten.

Da der Raum zwischen dem Blockhaus und dem Zaun schließlich nicht mehr zu behaupten war, zogen wir uns auf Befehl des Leutnants ins Haus zurück, unsere letzte Zuflucht. Inzwischen hatte der Leutnant auch vom Dach des Hauses eine Anzahl Raketen aufsteigen lassen, das mit dem Fort vereinbarte Zeichen äußerster Not und Hilfsbedürftigkeit. Wir konnten nur hoffen, daß die Wache des Forts unser Signal auch wirklich bemerkte und daß wir noch rechtzeitig Beistand erhielten.

Immerhin war das Haus so fest gebaut, daß wir uns längere Zeit halten zu können glaubten. Aber die Atschinesen wandten eine neue Taktik an: sie hatten pechgetränkte Zünder mitgebracht und versuchten das Blockhaus in Brand zu stecken. Es dauerte auch gar nicht lange, da fing das durch die anhaltende Hitze ausgedörrte Holz hier und dort zu brennen an und die Flammen züngelten an den Wänden empor, ohne daß wir eingeschlossenen in der Lage waren, sie zu löschen.

Wir feuerten inzwischen wie die Verzweifelten durch die Fenster und Schießscharten und streckten eine Menge der Feinde nieder. Aber wie lange konnte das noch dauern? Denn immer neue Gestalten umringten das Haus, sie schlugen mit Äxten auf die Wände ein, und an einigen Stellen standen diese schon lichterloh in Flammen.

Da, endlich, als wir kaum noch auf Rettung zu hoffen wagten, vernahmen wir durch all den Lärm hindurch Trompetensignale. Hilfstruppen vom Fort! Ein paar Minuten später tauchten unsere Kameraden hinter dem Stacheldrahtverhau auf und umzingelten nun ihrerseits die Atschinesen, die jetzt von uns abließen und einen Verzweiflungskampf mit den Entsatztruppen aufnahmen. Es war trotz aller ihrer Todesverachtung und Tapferkeit ein hoffnungsloser Kampf, und die von unseren Kameraden zwischen sie geworfenen Handgranaten räumten in geradezu fürchterlicher Weise unter ihnen auf.

Als wir am nächsten Morgen einen der wenigen am Leben gebliebenen und gefangengenommenen Atschinesen befragten, aus welchem Grunde sie sich durchaus des Blockhauses bemächtigen wollten, erfuhren wir von ihm bald die Lösung des Rätsels. Es hatte sich in der Gegend das absurde Gerücht verbreitet, daß der holländische Korpskommandant sich in einer gewissen Nacht, eben der verflossenen, in dem Blockhaus aufhalten würde, und dieser gefürchteten und verhaßten Persönlichkeit wollte man unter allen Umständen habhaft werden.

Der zwecklose Überfall kostete den Atschinesen ungefähr 120 Tote und hatte außerdem eine strenge Bestrafung des Dorfes, von dem das Unternehmen ausgegangen war, zur Folge.«