|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Das Ceylonische Urvolk der Weddas – Dorfweddas und Felsenweddas – Im Boot von einer Kobra überrascht – Eine Büffeljagd und ihre Folgen – Auf der Flucht vor den wilden Büffeln – Nachts im Urwald verirrt – Zusammentreffen mit Weddas – Wie die Wilden Weddas leben – Ihr seltsamer Tauschverkehr mit den Dorfbewohnern

Auf meinen zahlreichen Reisen durch die weniger bekannten Teile Ceylons bin ich auch einige Male in Berührung mit dem merkwürdigen Völkchen der Weddas gekommen, dessen spärliche Reste im Osten der Insel, hauptsächlich in der Provinz Uwa, leben und, da sie in rapidem Aussterben begriffen sind, sehr bald als dahingeschwundene Urrasse der Vergangenheit angehören werden. Es schwebt ein tragisches Verhängnis über den Urvölkern der Erde. Von der Natur nur mit jenen Eigenschaften ausgestattet, die einst, vor dem Siegeszug der modernen Zivilisation, vollständig ausreichend waren zum Kampf ums Dasein, können sie sich unter den gänzlich veränderten Verhältnissen nicht mehr behaupten, zeigen sie sich als zu schwach und zu untüchtig, um den Wettbewerb mit den weit überlegenen Rassen, die sich inzwischen zu ihren Herren emporgeschwungen haben, aufzunehmen, erliegen sie auch Krankheiten aller Art und gehen so, die einen schneller, die anderen langsamer, zugrunde. Einige vermischen sich mit kräftigeren Rassen, so daß wenigstens Spuren von ihrem Blut und ihrer Eigenart noch ein paar Geschlechter hindurch nachweisbar bleiben, andere aber pflanzen sich nicht mehr fort und sterben ganz aus. So sind, um nur einige Beispiele aus neuerer Zeit zu nennen, die Tasmanier völlig dahingegangen, die Australier werden ihnen bald folgen, die schönen Kanaken der Hawaii-Inseln gehen durch Vermischung oder Aussterben zugrunde, die Minkopies der Andamanen und alle anderen Zwergvölker sind dem raschen Untergange geweiht. Es ist jammerschade, daß die Welt immer ärmer an den Vertretern jener Rassen wird, deren Ursprung bis zu den grauesten Zeiten der Menschengeschichte, soweit sie sich historisch verfolgen läßt, zurückreicht.

Auch die Weddas gehören zu den Urvölkern, denn sie sind die ältesten Bewohner Ceylons, sie waren schon auf der Insel, ehe das hellhäutige Volk der Singhalesen vom indischen Festland herüberkam, um sich alsbald zum Beherrscher Ceylons aufzuwerfen. Wann und wo die Weddas auf die Insel gekommen sind, wissen wir nicht, möglicherweise lebten sie schon hier, als Ceylon noch mit dem Festlande verbunden war. Auch ihre anthropologische Stellung ist umstritten, vermutlich sind sie als der älteste Stamm der drawidischen Rasse zu betrachten, die den Süden Indiens bewohnt und zu welcher als Hauptvolk die Tamulen gehören. Die Weddas sind klein von Wuchs, durchschnittlich nur 150 cm groß, mit welligem Haupthaar, beinahe bartlos und gehen dort, wo sie sich selbst überlassen sind, fast völlig nackt, nur mit einem ganz kleinen Hüftenschurz bekleidet. Man unterscheidet zwischen den »Dorfweddas«, das heißt den einigermaßen zivilisierten, seßhaft gewordenen Weddas, die sich auch mit Tamulen und Singhalesen vermischen, und den »Felsenweddas«, die als »Wilde« im Urwald und in Höhlen hausen, sehr scheu sind und sich auf ziemlich tiefer Kulturstufe befinden. Während die Weddas noch vor 200 Jahren auf der ganzen Insel in großen Mengen anzutreffen waren, sind sie heute, wie schon gesagt, auf einen kleinen Teil des Ostens beschränkt. Die Volkszählung von 1881 ergab 2228, die von 1891 nur noch 1229 Weddas, wobei allerdings zu beachten ist, daß in diesen Zahlen nur die reinblütigen Weddas inbegriffen sind, und daß die in den Wäldern lebenden Felsenweddas überhaupt nur annähernd richtig geschätzt werden können. Jedenfalls dürfte es heute an reinblütigen Weddas kaum noch tausend geben. Das Aussterben des Urvolkes ist unaufhaltsam, obwohl die Regierung sich in anerkennenswerter Weise bemüht, die wenigen noch vorhandenen Weddas als ethnographische Kuriosität und Kostbarkeit nach Kräften zu hegen und zu pflegen. Nur sehr wenige europäische Forscher sind mit den in tiefster Verborgenheit lebenden, ungemein scheuen Felsenweddas in Berührung gekommen und haben sie zum Gegenstand eingehender Untersuchungen machen können. Der gewöhnliche Tourist bekommt diese Urmenschen überhaupt nicht zu Gesicht, denn was man ihm an manchen Orten vielleicht als Weddas bezeichnet, sind im günstigsten Fall Mischlinge ohne ausgeprägte Eigenart.

Ich habe meine erste Bekanntschaft mit echten Felsenweddas unter seltsamen Umständen gemacht, und zwar gelegentlich einer Jagdexpedition in ziemlich entlegenen Waldgebieten auf der Ostseite des Zentralgebirges. Ich befand mich damals in Begleitung zweier Freunde und meines Jägers, des bereits früher erwähnten Eurasiers Fernando, ferner hatten wir einige Eingeborene als Gepäckträger bei uns. Bei dieser Jagdpartie ereigneten sich allerlei abenteuerliche Zwischenfälle, von denen ich hier nur die wichtigsten mitteilen will.

Wir führten in unserem Gepäck auch ein transportables, zusammensetzbares Boot mit, um es zur Ausübung der Wasserjagd auf den Tanks (Teichen) und Flußläufen zu benutzen. Als wir nun einmal auf einem träge rinnenden kleinen Fluß langsam stromabwärts fuhren, tauchte plötzlich im Wasser unmittelbar neben dem Boot eine ungewöhnlich große Kobraschlange auf und reckte den Oberteil ihres Leibes mit zornig aufgeblähtem Halsschilde weit ins Boot mitten zwischen die rudernden Eingeborenen hinein. Die Schlangen gehen ja häufig ins Wasser, wahrscheinlich hatte unser Boot sie gestreift und dadurch in Wut versetzt. Es sah beinahe so aus, als ob die Kobra im nächsten Augenblick im Boot sein würde. Die Leute ließen in jähem Schreck die Ruder fallen und sprangen laut schreiend auf, so daß unser leichtes Fahrzeug in heftiges Schlingern geriet und umschlug. Ehe wir noch recht zum Bewußtsein der Situation gekommen waren, lagen wir schon samt dem ganzen Gepäck im Wasser. Zum Glück war der Fluß nicht tief, so daß uns das Wasser, als wir wieder auf die Beine zu stehen gekommen waren, nur bis zur Hüfte reichte.

Als wir uns nach dem unfreiwilligen Bade das Wasser aus den Augen wischten und das gekenterte Boot wieder aufrichten wollten, sahen wir zu unserer Überraschung, daß die Urheberin des Unfalles, die Brillenschlange, durch den Tumult keineswegs vertrieben worden war, sondern, an das kieloben treibende Boot gelehnt, mit dem hin und her wiegenden Kopf nach einem Opfer zu zielen schien. Ich packte rasch ein neben mir im Wasser liegendes Ruder, schwang es hoch in der Luft und ließ es mit Wucht auf die Schlange niedersausen. Der Hieb saß gut, denn er traf genau den Hals und schlug diesen auf das gekenterte Boot hinab, ein zweiter Schlag zerschmetterte dann der Kobra den Kopf. Als wir sie aus dem Wasser herauszogen, ergab es sich, daß sie die stattliche Länge von fast zwei Meter hatte, also ein sehr ansehnliches kräftiges Tier war. Wir waren bei dem unerwarteten Zwischenfall ja noch glimpflich weggekommen, aber ein reines Vergnügen bereitete es uns gerade nicht, daß wir das ganze Gepäck aus dem Wasser herausfischen und am Lande samt unseren Kleidern zum Trocknen ausbreiten mußten.

Bald darauf schlugen wir unser Kamp inmitten einer wundervollen Landschaft am Ufer eines größeren Sees auf. Dort gab es wieder Enten und Dschungelhühner in Menge, und bei Anbruch der Dämmerung kamen auch Krokodile hervor. Eines der Reptile hatte kürzlich einen tränkenden Büffel eines Eingeborenen bös am Maule zerfleischt, und der Eigentümer bat mich, dem dreisten Raubgesindel eins auf die Hornhaut zu brennen. Ich legte mich deshalb im Schutz der heranbrechenden Dunkelheit auf die Lauer, nahm eines der zum Ufer hinauftreibenden Krokodile aufs Korn und traf es in die Schulter. Es kehrte wieder ins Wasser zurück, aber die blutrote Spur, die an der Oberfläche des Tanks erschien, verriet daß mein Schuß gesessen haben mußte. Bald darauf konnten die Leute auch das verendete Tier aus dem seichten Wasser ans Ufer ziehen. Die Eingeborenen halten an dem Aberglauben fest, daß man, um ein Krokodil zu töten, die Spitze der Kugel mit Kreide bestreichen müßte, deshalb wollten auch unsere Leute es sich nicht ausreden lassen, daß ich dieses »Zaubermittel« angewandt hätte.

Der nächste Tag bescherte uns eine Büffeljagd, die mit überraschenden Folgen verknüpft war. Wie wir von dem am See ansässigen Eingeborenen hörten, sollte es in der Umgegend, dem Gebirge zu, eine Herde von etwa dreißig wilden Büffeln geben. Die wilden ceylonischen Büffel sind größer und stärker als ihre zahmen Artgenossen und weit gefährlicher als wilde Elefanten. Schwerfälligen Körpers, mißtrauisch glotzend, dunkelgrau von Farbe, haben sie in der Jugend nur dünnen Haarwuchs, während im Alter ihre lederartige Haut ganz kahl ist. In ihrem mächtigen, schön gebogenen Gehörn, der massiven Stirn und dem muskulösen Nacken entwickeln sie eine enorme Kraft. Tagüber halten sie sich am liebsten auf sumpfigen Flächen in der Nähe von Wasserbecken auf, bei großer Hitze, und wenn die Fliegen sie zu arg plagen, gehen sie in die Teiche hinein und verharren dort stundenlang, bis zum Halse im Wasser stehend, in stumpfsinniger Beschaulichkeit, bis der Hunger sie abends wieder ans Land treibt, und sie dann auf der Suche nach Futter ziemlich weite Strecken durchschweifen. Wie ich schon sagte, sind die Büffel gefährlicher als wilde Elefanten. Besonders ein verwundeter Büffel ist ein nicht zu unterschätzender Gegner, und ebenso bösartig sind oft die Büffelkühe, wenn sie Junge haben. Bei dem ungewohnten Anblick eines Europäers pflegen die Büffel, die sich, wie alle großen Tiere, ihrer Stärke dem Menschen gegenüber gar nicht bewußt sind, mißtrauisch ins Wasser oder ins Dschungel entweichen; werden sie aber angegriffen, und haben sie keine Gelegenheit zur Flucht, so setzen sie sich mit zäher Tatkraft zur Wehr.

Es dünkte uns sehr verlockend, nähere Bekanntschaft mit der Büffelherde zu machen, von der uns die Eingeborenen erzählten, und in der sich ein paar ganz außerordentlich starke Bullen mit mächtigen Hörnern befinden sollten. Mein Jäger Fernando, ein vorzüglicher Späher, machte sich sogleich auf, um das Nötige auszukundschaften, und er konnte uns schon nachmittags den Aufenthaltsort der Herde und alles Nähere melden. Die Herde pflegte abends auf einer mit Bäumen und Sträuchern bestandenen Grasebene am Abhang des Gebirges in Nähe des Dschungels zu weiden. Wir mußten uns also in der Richtung gegen den Wind vorsichtig anschleichen, denn der Büffel hat eine sehr feine Witterung und ist sehr mißtrauisch. Überhaupt schätzt man ihn falsch ein, wenn man sein großes Phlegma für ein Zeichen von Dummheit hält. Alle erfahrenen Jäger stimmen darin überein, daß der Büffel außer Kraft, Wildheit und Zählebigkeit auch eine nicht unbeträchtliche Schlauheit besitzt.

Nach einstündiger Wanderung durch die parkähnliche Landschaft, die sich unmittelbar am Abhang des Waldgebirges dahinzog, bekamen wir die friedlich äsende Herde von annähernd dreißig Stück durch unsere Ferngläser klar zu Gesicht. Da die Windrichtung uns günstig war, gelang es uns, in dem hohen Grase behutsam von Busch zu Busch und Baum zu Baum schleichend, unbemerkt auf Schußweite an die Herde heranzukommen. Wir nahmen ein paar der stärksten Bullen aufs Korn – aber da machte uns ein ärgerliches Mißgeschick einen dicken Strich durch die Rechnung. Durch einen unaufgeklärten Zufall entlud sich nämlich vorzeitig Fernandos Gewehr. Der ins Leere krachende Schuß war von alarmierender Wirkung. Ohne sich auch nur eine Sekunde lang zu besinnen, und ehe wir ordentlich zielen und abdrücken konnten, machte die Büffelherde kehrt und sprengte unter Leitung des Führerbullen in wildem Galopp auf das nur ein paar hundert Meter entfernte Dschungel los, um bald darauf in dem schützenden Dickicht zu verschwinden.

Der Gesichtsausdruck, mit dem wir uns gegenseitig anstarrten, mag nicht besonders geistreich gewesen sein, und die Schmeichelworte, mit denen ich meinen unglückseligen Fernando belegte, wird man vergebens in einem Komplimentierbuch suchen. Aber an dem Geschehenen ließ sich nichts ändern, und es fragte sich nur, ob wir die Jagd abbrechen oder den Versuch machen sollten, die Büffel zu verfolgen und vielleicht im Dschungel zu stellen. Fernando, der seinen Lapsus durchaus wieder gutmachen wollte, riet zur Verfolgung, denn da die Büffel als Tiere der Ebene nur ungern in die Berge gehen, würden sie, so meinte er, nicht tief in den Wald eindringen, sondern sich nur am Rande des Dschungels verborgen halten. Trotz der schon sehr vorgerückten Zeit – die Sonne war nahe beim Untergehen – entschlossen wir uns also zur Verfolgung und pirschten uns, vom Buschwerk gedeckt, gegen das Dschungel an. Wir hatten den Wald noch nicht erreicht, als wir die Büffel in der Tat wieder zu Gesicht bekamen. Sie standen am Rand des Dickichts zwischen den Bäumen und witterten in die Ebene hinaus, in Erwartung des Augenblicks, wo die Luft wieder rein und die Gefahr beseitigt wäre.

Wir lagen in guter Deckung und verhielten uns mäuschenstill, die Gewehre im Anschlag. Fünf bis zehn Minuten verstrichen so, dann löste sich der aschgraue, kräftige Körper des Leitbullen von der Dämmerung des Dickichts und wandte sich, noch vorsichtig und zögernd, wieder der Ebene zu. Ziemlich dicht zusammengedrängt, folgten die anderen Tiere. Bald hatten wir die ganze Herde, nur etwa hundert Meter entfernt, wie eine Schützenscheibe vor uns. Auf ein gegebenes Zeichen drückten wir vier, meine beiden Jagdfreunde, ich und Fernando, gleichzeitig ab. Die Herde stob in wilder Panik davon, wieder dem Dschungel zu, unter Zurücklassung eines Tieres, das tot oder schwerverwundet am Boden liegen blieb.

Wir verharrten noch eine Weile in unserer Stellung und gingen dann auf den zur Strecke gebrachten Büffel los. Er hatte zwei Kugeln im Kopf und war tot. Eine starke Schweißspur verriet uns, daß mindestens noch einer von den geflüchteten Büffeln schwer getroffen sein mußte. Fernando, der danach brannte, sein vorheriges Mißgeschick vergessen zu machen, wollte die Schweißspur durchaus verfolgen, denn seiner Meinung nach konnte sich ein so schwer verwundetes Tier nicht weit schleppen, wir würden es wohl im Dschungel verendet vorfinden. In Anbetracht des Umstandes, daß schon die Dämmerung ihre Schleier über das Land zu breiten begann, hatten meine Kameraden keine Lust, noch einmal vorzurücken. Ich entschloß mich deshalb, mit Fernando allein wenigstens bis zum Wald zu gehen, inzwischen wollten die anderen den Kopf des Büffels als Jagdtrophäe, sowie einige der besten Fleischstücke zu unserer Abendmahlzeit vom Körper ablösen.

Den Spuren des Büffels folgend, wandte ich mich also mit Fernando dem nahen Walde zu. Wir bekamen jedoch die Büffel dort nicht mehr zu Gesicht, sie hatten sich diesmal anscheinend tiefer ins Innere des Dschungels zurückgezogen. Die Schweißspur führte uns in das mit Steingeröll bedeckte Bett eines ausgetrockneten kleinen Bergstromes und dann in dem Flußbett, das sich wie ein Hohlweg durch den Wald schlängelte, in mäßiger Steigung bergauf. Wir waren so, von Stein zu Stein springend, ein paar Minuten lang vorgedrungen, als wir bei einer neuen Biegung des Flußbettes unsere zweite Jagdbeute endlich vor uns hatten: dort lag auf den Steinen, alle Viere von sich streckend, der angeschossene, jetzt anscheinend verendete Büffel. Von den anderen Tieren der Herde war nichts zu sehen. Da wir nicht genau wußten, ob der Büffel wirklich schon tot war, und da solches zählebige Großwild, selbst wenn es in den letzten Zügen liegt, oft noch zu höchst energischer Betätigung der erlöschenden Lebenskraft befähigt ist, näherten wir uns dem Körper unter Beobachtung aller Vorsicht mit dem Gewehr im Anschlag.

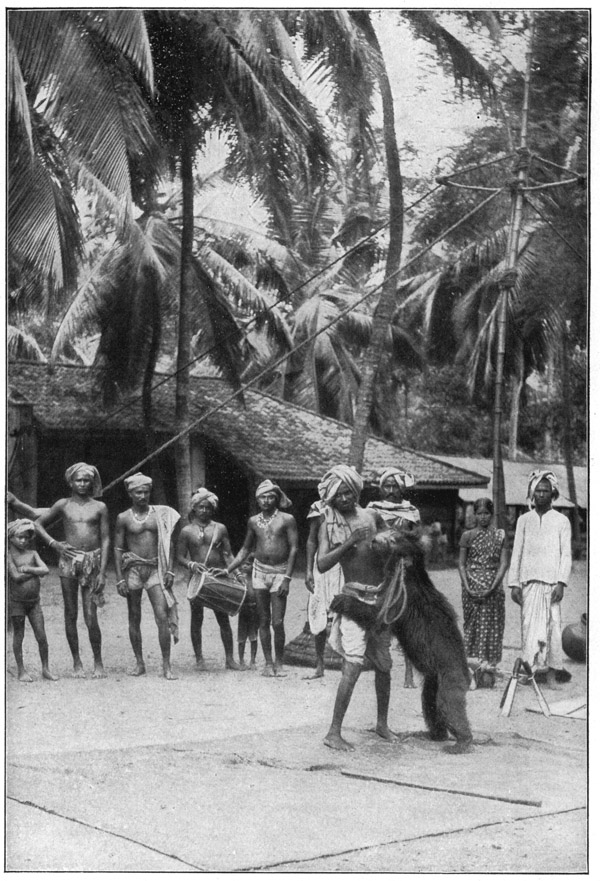

Indische Gaukler bei der Arbeit

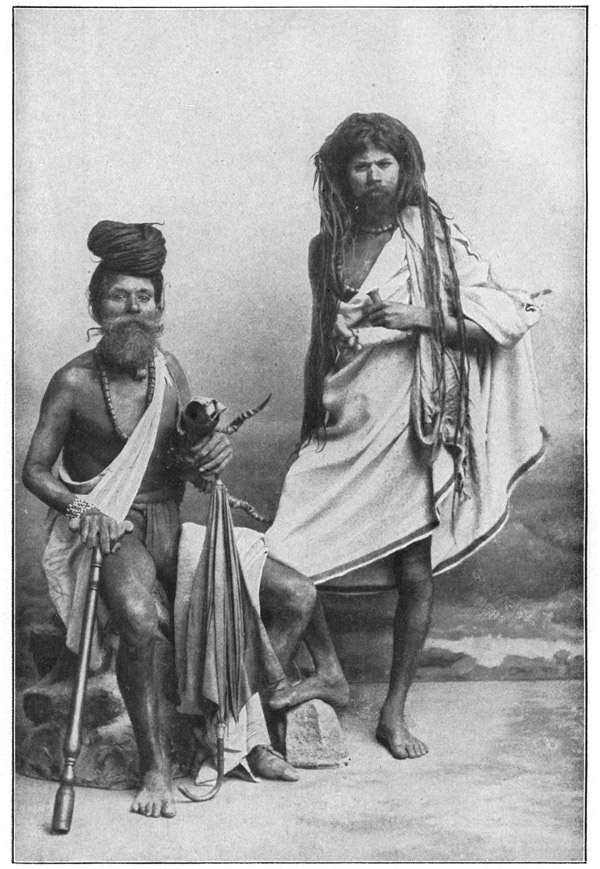

Indische Bettelfakire

Aber der Büffel war wirklich tot, das Opfer eines Lungenschusses. Da es rasch finsterer wurde, beeilten wir uns, den Kopf mit dem Jagdmesser abzutrennen, denn wir wollten auf diese Trophäe doch nicht verzichten, und am nächsten Tage wäre wahrscheinlich nicht mehr allzuviel von dem Kadaver übrig geblieben, da hätten sich inzwischen schon allerlei vierbeinige und gefiederte Aasgourmands gütlich daran getan. In die blutige Arbeit vertieft, wurden wir plötzlich durch ein Geräusch gestört, und emporspringend sahen wir zu unserem nicht geringen Schreck mehrere Büffel hinter der nächsten Biegung des Flußbettes hervorkommen und mit unheilverkündendem Schnauben auf uns losgehen.

Wir griffen nach unseren Büchsen, rissen sie an die Wange und drückten blindlings ab. Aber diesmal ließen sich die Büffel durch den Knall der Schüsse nicht beirren, diesmal rissen sie nicht aus, stutzten nur einen Augenblick und stürmten von neuem auf uns los. Wir hatten keine Patrone mehr im Lauf, sie hätte uns auch nichts genützt. Es gab für uns nur eine Möglichkeit der Rettung, die Flucht. Glückte sie nicht, so waren wir in den nächsten Sekunden von den spitzen Hörnern der Büffel durchbohrt, von ihren Hufen zertrampelt … Instinktiv, ohne die geringste Überlegung, sprangen wir beide zum Steilrand des Flußbettes hinüber. Es war eine fast senkrechte, etwa drei Meter hohe, mit Kies und Steinen durchsetzte Lehmwand. Gelang es uns, sie rasch zu erklimmen, so waren wir vorläufig in Sicherheit, denn die schwerfälligen Büffel vermochten uns da nicht zu folgen. Zum Glück ragten aus der Lehmwand gerade dort, wo wir uns befanden, ein paar Wurzeln der oben auf dem Rande stehenden Bäume hervor, die den kletternden Füßen als Stütze dienen konnten. Fernando war mit seiner katzenartigen Behendigkeit wie der Blitz schon in halber Höhe der Wand, klammerte sich mit einer Hand und den Füßen an die Wurzelenden fest und leistete mir, der ich zwar auch ein leidlich guter Turner, aber doch nicht so flink wie mein Jäger war, durch Ziehen mit der anderen Hand beim Klettern Hilfe. Noch ein paar Griffe, und wir befanden uns so hoch, daß wir das oben am Rande wachsende Buschwerk packen und uns vollends hinaufschwingen konnten. Es war kein Bruchteil einer Sekunde zu früh, denn in demselben Augenblick, als unsere Beine noch an der Lehmwand herabhingen, sprangen die Büffel – es schienen drei oder vier zu sein – gegen die Wand. Wir hörten den wütenden Anprall der mächtigen Schädel, das Herabrieseln des Kieses, standen nun aber auch schon oben auf unseren Beinen und liefen auf gut Glück weiter in den schon nachtdunklen Wald hinein, ohne der Dornen zu achten, die uns die Kleider zerfetzten, und der Beulen und Schrammen, die wir uns bei der Karambolage mit den dicht beieinanderstehenden Bäumen holten. Unsere Gewehre hatten wir bei Antritt der Flucht im Stich lassen müssen, die waren unten liegengeblieben.

Nach ein paar Minuten machten wir keuchend Halt. Es war hier im Walde bereits stockfinstere Nacht. Daß uns die Büffel auf irgendeinen für sie gangbaren Wege verfolgen würden, war nicht mehr zu befürchten. Aber wie sollten wir uns zu meinen Kameraden und zum Kamp zurückfinden? Wir hatten durch das Rennen im Zickzack vollständig die Richtung verloren, führten keinen Kompaß bei uns und konnten uns auch nach keinem Sternbilde orientieren, da der Himmel bewölkt war. Anfangs glaubte ich, mich auf Fernandos fein entwickelten Spürsinn verlassen zu können, aber nachdem wir uns eine Viertelstunde auf gut Glück zwischen den Bäumen über Stock und Stein herumgetastet hatten, ward mir doch klar, daß wir auf diese Weise nicht zum Ziel gelangen würden.

»Die Herren werden uns suchen gehen und Signalschüsse abgeben«, sagte Fernando. »Warten wir also so lange.« Schlimmstenfalls mußten wir eben bis Tagesanbruch warten; das war wohl »ein Unglück, aber kein Malheur«. Beim Schein meiner elektrischen Taschenlampe machten wir ein als Notquartier geeignetes Plätzchen ausfindig. Es war eine Felswand mit überhängendem Gestein, eine geräumige Nische, in der eine Art von Felsenbank, mit Moos bewachsen, eine einigermaßen komfortable Ruhegelegenheit bot. Ich leuchtete noch die ganze Umgebung nach Schlangen und anderen Störenfrieden ab, aber es schien nichts dergleichen vorhanden zu sein. Zum Glück hatten wir unsere noch gutgefüllten Feldflaschen mit kaltem Tee bei uns, so daß wir wenigstens den Durst löschen konnten. Da wir von den Aufregungen der Jagd und der Flucht sehr ermüdet waren, hielten wir uns nicht lange wach, sondern versanken, auf der Felsenbank halb sitzend, halb liegend, bald in festen Schlaf.

Wir schliefen die ganze Nacht hindurch. Vielleicht hätten wir tief in den Morgen hinein geschlafen, wenn wir nicht beide zugleich durch ein Geräusch aufgeweckt worden wären. Wir fuhren empor, rieben uns die Augen und blickten umher. Durch die Baumkronen drang das fahle Dämmerlicht des erwachenden Tages. Schlaftrunken, wie ich war, wußte ich im ersten Augenblick nicht recht, wo ich mich befand, und wie ich in diese fremdartige Umgebung gekommen war. Das dauerte aber nur ein paar Sekunden, dann standen die Ereignisse des vorherigen Abends in voller Klarheit vor meinen Augen.

Jetzt wiederholte sich das Geräusch, das uns aus dem Schlaf gerissen hatte: ein Klopfen und Hämmern, wie wenn Steine bearbeitet werden. Es mußten also Menschen in unserer Nähe sein. Wir machten uns ohne Säumen auf und gingen durch den Wald über Stock und Stein den Tönen nach, die immer stärker erklangen. Schließlich wurden sie so laut, daß wir uns in nächster Nähe des Urhebers des Geräusches befinden mußten – aber wir bekamen noch immer niemand zu Gesicht. Erst als wir durch dichtes Gebüsch bis zu einer zerklüfteten Felswand vorgedrungen waren, sahen wir dort einen fast gänzlich nackten, dunkelbraunen, jungen Mann von untersetzter Gestalt mit lang und wirr herabhängendem Haar damit beschäftigt, einen Stein mit dem Schlegel zu behauen. Im selben Augenblick bemerkte der Mann uns, und ganz verwirrt durch die unerwartete Erscheinung, starrte er uns mit seinen halbtierischen Augen und weit aufgerissenem Mund wie ein paar vom Himmel gefallene Mondbewohner an.

Ich hatte schon davon gehört, daß in dieser Gegend einige Felsenweddas hausten; zweifellos hatten wir es also hier mit einem Vertreter des seltenen Urvölkchens zu tun. Da Fernando schon früher einmal mit Weddas in Berührung gekommen war und ein paar Worte ihrer Sprache kannte, und da der vor uns stehende Wilde seinerseits wiederum, wie sich bald herausstellte, einige Brocken Singhalesisch verstand, so kam, nachdem er sich erst einigermaßen von seinem Schreck erholt hatte, mit Unterstützung durch die Gebärdensprache eine Unterhaltung zustande, allerdings von sehr einsilbiger Natur. Wir brachten aus dem Burschen soviel heraus, daß die anderen Mitglieder seiner Sippe sich in der Nähe befänden. Sein angestammtes Mißtrauen wurde durch etwas Pfeifentabak, den ich noch in der Tasche hatte, und den er prompt – in den Mund schob und als Priem benutzte, so weit zurückgedrängt, daß er sich erbot, uns zu seinen Leuten zu führen.

Es seien hier zunächst einige Bemerkungen allgemeiner Art über die ceylonischen Urmenschen eingeschaltet.

Die Felsenweddas bilden keine größeren Gemeinden. Nur einzelne Familien, die den größten Teil des Jahres ganz isoliert bleiben, schließen sich zusammen. Jeder dieser Familien gehört ein besonderes Jagdgebiet, und sie halten streng darauf, daß ihr traditionelles Vorrecht auf diesen Besitz von den anderen respektiert wird. Hier jagen und fischen sie, hier stellen sie den Vögeln nach, hier graben sie nach eßbaren Wurzeln, hier suchen sie Honig und Bienenwachs, kurzum, von der Ausnutzung dieses Gebietes hängt ihre ganze Existenz ab. Nur zur Regenzeit suchen die einzelnen, sonst isoliert lebenden Familien etwas engere Annäherung, und dann erledigen die Familienverbände oder Waruges auch ihre allerdings sehr geringen gemeinsamen Interessen, wie z. B. den Abschluß von Heiraten und dergleichen.

Früher kannten die Felsenweddas keinerlei Kleidung, jetzt tragen sie um die Hüften ein Stück Tuch, das sie von den umwohnenden Tamulen oder Singhalesen im Wege des Tauschhandels erwerben. Auch in jeder anderen Hinsicht sind die Urbewohner Ceylons ungemein anspruchslos. Hausgerät fehlt so gut wie ganz, ebenso Koch- und Speisegeschirr. Von pflanzlichen Lebensmitteln nehmen sie nur verhältnismäßig wenig zu sich, und zwar in ungekochtem Zustand. Ihre Hauptnahrung ist Fleisch, das sie meistens am Feuer rösten. Wie die Buddhisten genießen sie kein Fleisch vom Rind und ebensowenig Fleisch vom Elefanten, Bären und Huhn. Doch essen sie das Fleisch aller anderen Vögel, sowie vom Hirsch, vom Affen, vom Schwein und vom Leguan. Feuer erzeugen sie wie die meisten Naturvölker rasch und geschickt in der Weise, daß sie ein spitzes trockenes Hölzchen in die Aushöhlung eines anderen, mit den Füßen festgehaltenen Holzstückes setzen und mit größter Schnelligkeit darin wirbelnd umdrehen, bis das Holz heiß wird und ins Glimmen gerät. Mit den Zehen greifen sie fast ebensogut wie mit den Fingern, und dieses affenartige Talent kommt ihnen beim Klettern und Bogenspannen sehr zugute.

Alle von den Weddas angefertigten Werkzeuge und Jagdgeräte bestanden früher nur aus Holz, vor allem ihr unentbehrlicher Begleiter, der etwa zwei Meter lange Bogen samt den mit Vogelfedern besetzten Pfeilen. In neuerer Zeit haben sie sich von den umwohnenden Tamulen und Singhalesen auf dem Tauschwege auch eisernes Werkzeug verschafft. Die Art und Weise, wie sie den Austausch zu bewirken pflegten, ist sehr bezeichnend für ihr scheues Wesen und ihre Furcht vor persönlicher Berührung mit den zivilisierten Nachbarn. Sie schlichen sich nämlich nachts zum nächsten Dorf, legten dort Fleisch, Honig, und was sie sonst Gutes zu liefern hatten, nieder und zugleich mit diesen Tauschartikeln ein aus Ton roh angefertigtes Modell des gewünschten Eisengeräts, also vielleicht einer Axt, eines Hammers oder dergleichen. Nach einigen Tagen kamen sie dann wieder heimlich angeschlichen und holten die von den Dorfbewohnern inzwischen an derselben Stelle niedergelegte Tauschware ab. Es soll bei diesem seltsamen Handelsverkehr durchaus ehrlich zugehen. Wenn man das doch von allen Handelsgeschäften der Kulturmenschheit behaupten könnte! Die geistigen Fähigkeiten dieser primitiven Urmenschen sind sehr gering. Sie kennen weder Eigennamen zur Benennung einzelner Personen noch irgendwelche Zahlwörter. Sie haben auch keine Zeiteinteilung und können nicht sagen, wie alt sie sind. Ihre religiösen Bedürfnisse beschränken sich auf einen dumpfen Dämonendienst und einen gewissen Ahnenkult. Die Toten wurden früher einfach ins Dickicht geworfen, oder man ließ den Körper liegen, wo er gestorben war, und beschwerte ihn nur mit einem Stein, dann aber mied man aus Angst vor dem Geist des Gestorbenen den Ort für längere Zeit. Es gibt aber auch gute Geister, die dem Wedda dazu verhelfen, daß er auf der Jagd viel Fleisch erbeutet, ihnen zu Ehren werden Tänze nach einem bestimmten Zeremoniell aufgeführt. Übrigens wurde den Weddas nachgesagt, daß sie nicht lachen könnten. Das ist ein Irrtum, dadurch entstanden, daß die Urmenschen in Gegenwart von Europäern aus Befangenheit in einem gewissermaßen versteinerten Zustand verharren. Sich selbst überlassen, sind sie ein ganz munteres, bei geeignetem Anlaß auch gern lachendes Völkchen. Meine wiederholten Bemühungen, eine Weddafamilie für eine europäische Rundreise zu gewinnen, waren vollkommen ergebnislos. Es ist gar nicht möglich, den Leuten überhaupt klar zu machen, was unter »Reise« zu verstehen ist, und daß es außerhalb ihres engen Heimatgebietes noch eine ziemlich große Welt gibt. Noch niemals hat man außerhalb Ceylons einen Felsenwedda zu sehen bekommen, und auch von den Bewohnern Ceylons können sich nur sehr wenige rühmen, einen dieser scheuen Wilden von Angesicht zu Angesicht gesehen zu haben.

Die halbzivilisierten Dorf- und Küstenweddas haben sich schon zu sehr den Sitten und Gebräuchen ihrer tamulischen oder singhalesischen Nachbarn angepaßt, als daß man sie für ein ganz ursprüngliches Volk erklären könnte, viele von ihnen haben auch kein reines Weddablut mehr in den Adern, sondern sind Mischlinge.

Nach dieser Abschweifung kehre ich zu meinem persönlichen Erlebnis zurück. Der Wedda setzte sich also in Marsch und führte uns beide, mich und Fernando, förmlich wie eine Katze schleichend, auf einem kaum erkennbaren Pfade durch dichtes Gebüsch, immer an dem Felsenhang entlang, bis wir nach etwa fünf Minuten Stimmen vernahmen und bald darauf vor einer geräumigen Grotte mit weit überhängendem Felsendach standen. In der Grotte hockten, mit allerlei Hantierungen beschäftigt, vier Männer verschiedenen Alters, zwei Weiber und ein paar kleinere Kinder.

Als die Leute uns erblickten, fuhren sie jäh empor und starrten uns genau ebenso, wie vorhin unser Führer, mit weit aufgerissenen Augen und offenem Munde an, die kleinen Kinder aber verkrochen sich hinter Steinen. Wir gaben durch beruhigende Worte und Gebärden zu verstehen, daß wir in bester Absicht kämen, und der Rest meines Tabaks, den ich unter die Männer verteilte, trug dazu bei, daß die Wilden ihr Mißtrauen besiegten und allmählich ziemlich aufgeknöpft wurden. Wofern man den Ausdruck »aufgeknöpft« auf Menschen anwenden darf, bei denen es in Wirklichkeit nichts aufzuknöpfen gab. Denn das Kostüm der Männer bestand aus einem eigentlich nur ganz leise angedeuteten Schurz, während die Weiber sich ein etwas größeres Stück Baumwollzeug, das in seinen besseren Tagen wohl einmal sauber gewesen war, um die Hüften geschlungen hatten. Auf Schönheit konnten sie keinen Anspruch erheben, auch die Männer waren ziemlich kümmerliche Erscheinungen, höchstens daß bei allen die melancholisch blickenden Augen etwas Reizvolles hatten. Der Hausrat der Grottenbewohner war mehr als dürftig, denn er bestand nur aus ein paar alten, zerschlissenen Schlafdecken und einigen tönernen Krügen und Schüsseln. Das war alles. Die Bedürfnislosigkeit dieser Wilden hat kaum bei einem anderen Naturvolk ihresgleichen.

Obwohl mich das alles aufs höchste interessierte, war es begreiflicherweise doch mein lebhafter Wunsch, nach diesem abenteuerlichen Zwischenfall so schnell wie möglich aus dem Walde heraus- und zum Kamp und zu meinen Jagdgefährten zurückzukommen, die sicherlich in schwerster Besorgnis um uns waren. Mir und Fernando knurrte der Magen vor Hunger. Zwar konnten uns die Weddas mit frischem Trinkwasser versehen, aber Fleisch in Gestalt irgendeines Stückes Wildbret hatten sie gerade nicht »auf Lager«, und eine Art Gebäck, das sie uns allenfalls hätten geben können, sah derartig unappetitlich aus, daß wir es vorzogen, auf den Genuß zu verzichten und unseren Rückmarsch lieber nüchtern anzutreten. Einer der Leute, derselbe Bursche, den wir zuerst getroffen hatten, war bei Vorzeigung einiger Geldmünzen gern bereit, uns durch die Wildnis zur Ebene zurückzuführen. Wir hatten etwa den halben Weg zurückgelegt, als Schüsse ertönten. Es waren, wie sich bald herausstellte, Signalschüsse meiner Jagdfreunde und ihrer eingeborenen Begleiter, die auf der Suche nach uns den Wald durchstreiften. Nach längerem Hin- und Herirren fanden wir uns schließlich, und die Freude über das glückliche Wiedersehen war, wie sich denken läßt, auf beiden Seiten nicht gering. Man hatte bereits die schlimmsten Vermutungen über mein und meines Jägers Schicksal gehegt.

Der Wedda empfing seinen wohlverdienten Lohn und zog sich schleunigst wieder ins Dschungel zurück. Im Lager, wo wir uns vor allen Dingen ordentlich stärkten, erfuhr ich dann, daß meine Gefährten uns noch am vorherigen Abend, als wir nicht zurückkehrten, gesucht hatten, wegen der rasch heranbrechenden Dunkelheit aber ihre Nachforschungen bald einstellen mußten. Wir begaben uns dann später alle zusammen nach dem Schauplatz des Angriffs der Büffel auf mich und Fernando und holten unsere dort liegengebliebenen Gewehre. Die Büffelherde, durch die Nachstellungen vergrämt, war eine Meile weiter nach Norden gezogen, wie wir mit unseren Ferngläsern feststellen konnten. Wir hatten aber keine Zeit und auch keine Neigung mehr, die Verfolgung fortzusetzen, und brachen deshalb nach kurzer Rast unser Lager ab, um uns anderen Jagdrevieren zuzuwenden.