|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Aus Ceylons Geschichte – Die Bevölkerung: Singhalesen, Tamulen, Moormen, Burgher, Weddas, Rodiyas – Kandy – Wie der Singhalese lebt – Der Botanische Garten von Peradeniya – Nuwara Eliya – Anuradhapura und seine Altertümer – Trincomali – Haifischabenteuer – Eine Besteigung des Adamspiks – Aufstieg bei Nacht – Sonnenaufgang und Aussicht auf dem Adamspik – Der Heilige Fusstapfen Buddhas – Die Graphitminen von Kurunegala

Nach den ältesten indischen Überlieferungen, die sich mit dem Bericht der Bibel und anderen Flutsagen decken, scheint kein Zweifel darüber zu bestehen, daß in den grauesten Zeiten der Menschengeschichte wenigstens ein Teil Asiens von ungeheuren Überschwemmungen, der biblischen Sündflut, heimgesucht wurde, durch welche zahllose Bewohner großer Landgebiete zum Teil den Untergang fanden, zum Teil in andere, geschützte Gegenden fliehen mußten. Wann diese Sündflud oder Sintflut (wie das Wort, das vom altdeutschen sinfluot, d. h. große Flut, abgeleitet ist, bekanntlich richtiger lautet) stattgefunden hat, das wird sich wohl niemals auch nur annähernd genau feststellen lassen, weil es längst vor unserer historischen Zeitrechnung geschah. Aber daß eine ungeheure, verheerende Überflutung eines großen Teils der Erdoberfläche in der Tat einmal erfolgt ist und sich durch die Schrecken der Katastrophe tief ins Gedächtnis des damaligen Menschengeschlechts und seiner Nachkommen eingegraben haben muß, daran ist, wie gesagt, wohl kaum zu zweifeln, da zu viele ganz gleich oder ähnlich lautende Berichte der verschiedensten Völker darüber vorliegen. Nach den indischen Überlieferungen führte nach dem mächtigen Naturereignis Jamak (das ist der Noah der biblischen Geschichte oder einer von Noahs Nachkommen) den im nordindischen Pandschab ansässigen indogermanischen Volksstamm nach dem Süden Vorderasiens, von wo aus dann auch die Besiedelung Ceylons erfolgte.

Kokospalmenhain am Strande von Trincomali

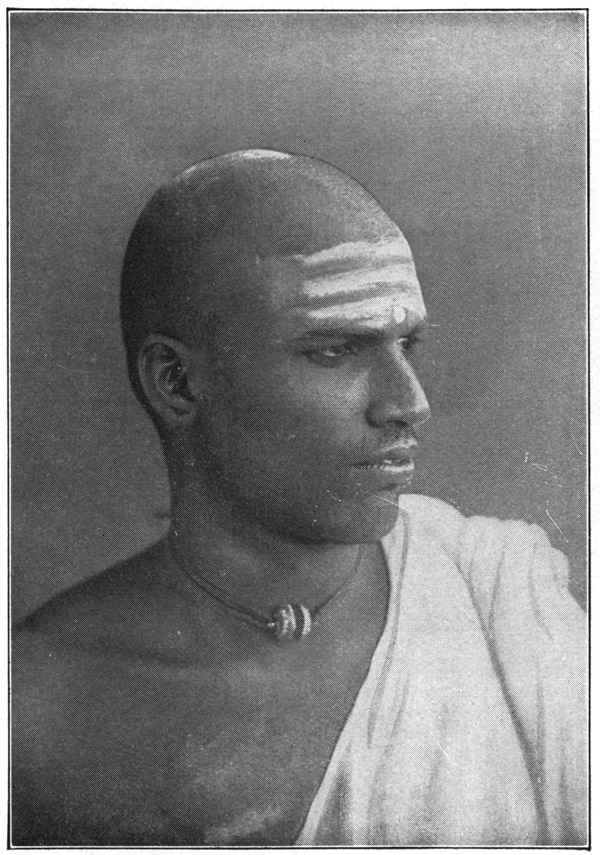

Tamule

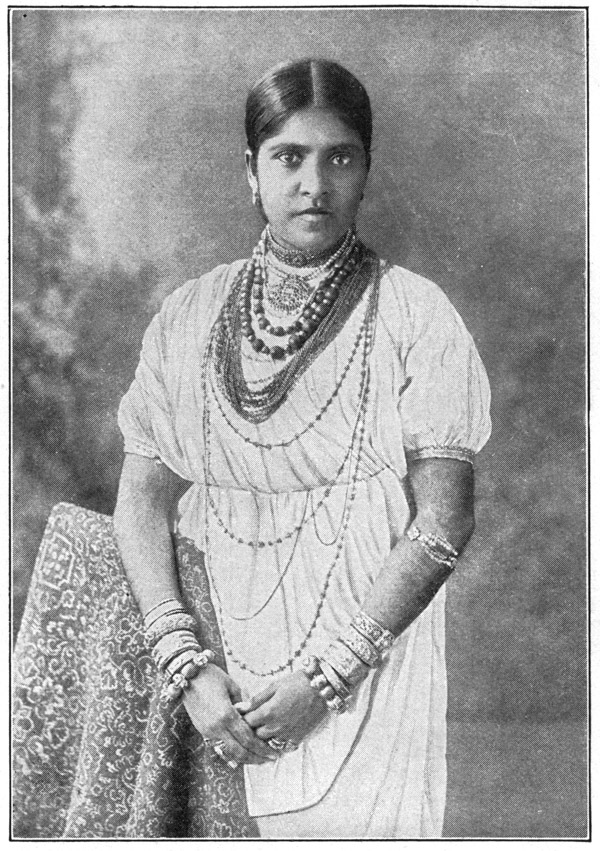

Sinhalesin

Ceylon soll nach den ältesten indischen Berichten ursprünglich aus zwei getrennten Inseln, einer nördlichen und einer südlichen, bestanden haben, die sich dann später infolge vulkanischer Ausbrüche und Landhebungen zu einem Ganzen verbanden. Die nördliche Insel heißt in den singhalesischen Chroniken Oja Dio. Ihre Bewohner, die Nagan Ojah, verehrten den Gott der Ewigkeit, der, wie es in den Chroniken heißt, die Erde mit Regen befeuchtet und die Feuchtigkeit zum Himmel steigen läßt, um später wieder die Erde damit zu erquicken. Das Symbol dieses Regengottes war die Schlange. Die südliche Insel hieß Giri Dio (Felseninsel), ihre Bewohner brachten Menschenopfer und bauten Häuser auf Holz- oder Steinpfeilern. An der Westküste der nördlichen Insel setzten sich später die vom indischen Festland eindringenden Varastämme fest, die bereits eine höhere Kultur besaßen, feste Häuser bauten und Schriftzeichen hatten. Ihre Küste wurde den von Westen kommenden Handelsschiffern bekannt; die Phönizier nannten das Land, von dem sie Gewürze und edle Steine holten, Tapparavim, woraus die Griechen und Römer dann Taprobane machten. Auf der Ostküste der nördlichen Insel aber wohnte eine ebenfalls vom indischen Festland eingewanderte Drawidische Rasse, die dort, wo sich jetzt die Küstenstadt Trincomali befindet, ihre Hauptstadt namens Lankapura besaß.

Die Chroniken wissen des weiteren von verschiedenen Invasionen ganz ferner Völker zu melden; so soll, auf Schiffen kommend, ein hamitischer Stamm aus Ägypten, später ein chaldäischer Stamm auf den Inseln festen Fuß gefaßt haben. Unmöglich ist es nicht, aber wahrscheinlich hat es sich da, den Größenverhältnissen der damaligen Seefahrzeuge entsprechend, nur um kleine Gruppen von Einwanderern gehandelt. Einige Zeit vor dem epochemachenden Auftreten des Gautama Buddha wurden die beiden Inseln, wie es heißt, durch ein großes Erdbeben zu der jetzigen Form von Ceylon verbunden, die Westküste soll zu jener Zeit gänzlich überflutet gewesen sein. Ob Gautama Buddha, der Schöpfer des gewaltigen Religionssystems (geboren um 560 vor Christus in Vorderindien, gestorben um 480), auf den großen Wanderungen, die er als Verkünder seiner Heilslehre unternahm, auch nach Ceylon gekommen ist, läßt sich nicht mit Bestimmtheit sagen; jedoch sind seine Reden, die die wichtigste Grundlage des Buddhismus bilden, gerade auf Ceylon am treuesten bewahrt und durch dritthalb Jahrtausende unverändert erhalten geblieben. Die buddhistische Religion wurde im dritten Jahrhundert vor Christus in Ceylon eingeführt. Die Singhalesen bewohnten damals hauptsächlich das Flachland des Nordens und besaßen eine bedeutende Kultur, deren Mittelpunkt die alte Königstadt Anuradhapura war. Vor den aus Südindien eindringenden Tamulen zogen sich die Singhalesen allmählich nach dem Süden der Insel und ins Hochland zurück, wo nun die Königstadt Kandy den Mittelpunkt bildete. Die auf ziemlich niedriger Kulturstufe stehenden Tamulen ließen die kunstvollen Bewässerungsanlagen der Singhalesen im Norden verfallen, das fleißig angebaute Land wurde allmählich wieder vom Dschungelwald überwachsen oder in fieberverpestete Einöden verwandelt. An der Westküste aber siedelten sich arabisch-indische Mischlinge an, deren Nachkommen heute als »Moormen« bezeichnet werden, und bemächtigten sich, den Eingeborenen übervorteilend und bewuchernd, des Handels.

Im Jahre 1506 erschienen, aus ihrer indischen Besitzung Goa kommend, die Portugiesen vor Ceylon und begründeten 1517 in Colombo eine befestigte Niederlassung. Trotz langen, sehr grausam geführten Kämpfen ist es ihnen aber nicht gelungen, ihre Macht tiefer ins Innere vorzuschieben, sie blieb auf einige Küstenplätze beschränkt. Immerhin gelang es ihrem religiösen Fanatismus, große Mengen von Eingeborenen zum katholischen Glauben zu »bekehren« – eine Konversion, die natürlich nur unter dem Druck der gemeinsten Zwangsmittel erfolgte. Später wurden die Portugiesen von Niederländern vertrieben, die zu diesem Zweck mit den Königen von Kandy Hand in Hand arbeiteten und sich dann an Stelle der Portugiesen an den Küsten festsetzten. 1795 machte die Flotte der englischen Ostindischen Handelskompagnie der niederländischen Herrschaft ein Ende, 1798 wurde Ceylon der britischen Krone unterstellt und 1815 das singhalesische Königtum durch die Einnahme von Kandy beseitigt. Seitdem ist Ceylon als Kronland vom Londoner Kolonialamt abhängig. Die Regierung besteht aus dem Gouverneur, der sehr weitgehende Befugnisse hat, und zwei beratenden Körperschaften aus fünf, beziehungsweise siebzehn vom Gouverneur berufenen Mitgliedern, darunter auch Vertreter der Eingeborenen.

Ceylons Bevölkerung belief sich nach der letzten Zählung von 1911 auf 3 600 000 Seelen, worunter sich nur 5300 Europäer befanden, also ein sehr geringer Bruchteil der ganzen Bevölkerung. Die Eingeborenen setzen sich in der Hauptsache aus sechs verschiedenen Rassen zusammen, unter denen die Singhalesen mit nahezu zwei Drittel der Kopfzahl (2 700 000) den vornehmsten Rang einnehmen. Die in gehobener sozialer Stellung befindlichen Singhalesen betonen dem Europäer gegenüber gern ihren arischen Ursprung. Wie es sich damit in Wirklichkeit verhält, mag dahingestellt bleiben, denn die ganze indogermanische Rassentheorie mit allen ihren Hypothesen und Antithesen ist noch immer so ungeklärt, daß sie keine abschließenden Urteile zuläßt. Die Singhalesen sind von mittlerer Größe, bei den höheren Ständen ziemlich hellhäutig, in den unteren Klassen von bronzebrauner oder noch dunklerer Färbung, zart gebaut mit kräftig ausgebildeter Nase, sanften großen Augen und langem schwarzen Haar. Sie zeichnen sich in der Jugend, besonders beim weiblichen Geschlecht, oft durch auffallende Schönheit aus. Störend ist nach unseren Begriffen das meist etwas weibische Aussehen der Männer, das noch durch die merkwürdige Haartracht – das lange Haar wird aufgeknotet mit einem Einsteckkamm getragen – und das schüchterne Auftreten besonders betont wird. Die singhalesische Sprache, das Elu, leitet sich vom Sanskrit her. Im allgemeinen sind die Singhalesen in ihrer zurückhaltenden Art und bei ihrem ausgeprägten Gefühl für Schicklichkeit ein sympathisches Volk, mit dem sich gut auskommen läßt. Man darf nur nicht zuviel von ihnen erwarten und verlangen und muß auch immer mit jener Schlaffheit und Willensschwäche rechnen, die sie nun einmal nicht verleugnen können. Aber sie deswegen als entartetes Volk zu bezeichnen, wie es von manchen Reisenden schon geschehen ist, das geht entschieden zu weit. Die Singhalesen bekennen sich in ihrer weit überwiegenden Mehrheit zum Buddhismus, aber es gibt auf der Insel schon rund 350 000 Christen, zumeist Singhalesen, und zwar hauptsächlich katholische Christen.

Nächst den Singhalesen sind die Tamulen oder Tamilen Ceylons wichtigstes Volk. Sie sind viel dunkler als die Singhalesen, auch kräftiger, und stammen von den dravidischen Stämmen Südindiens ab. Als Anhänger des Hindutums, zumeist des finsteren Schivakultus, schmücken sie jeden Morgen nach der Waschung die Stirn mit dem Sektenzeichen, aus weißen Strichen bestehend, die bei den Schivaiten in wagerechter, bei den Wischnuiten in senkrechter Richtung laufen. Die Tamulen stehen in geistiger und kultureller Hinsicht unter dem Singhalesen, sind aber als Arbeiter wegen ihrer regeren Energie und größeren Körperkraft besser als diese zu brauchen. Die Moormen (Mohren, Mauren), deren es 261 000 in Ceylon gibt, sind Mohammedaner und stammen von den vorhin erwähnten arabisch-indischen Einwanderern ab, sie leben als Händler und Geldverleiher in den Städten, treiben viel Wucher und zeichnen sich überhaupt durch Gerissenheit aus, haben es infolgedessen oft zu erheblichem Wohlstand gebracht. Mit dem holländischen Namen Burgher werden die Eurasier bezeichnet, d. h. die Mischlinge aus den Ehen indischer Frauen mit Europäern. Es gibt etwa 26 000, durchweg Christen, und obwohl ihre gesellschaftliche Stellung sehr problematischer Art ist, bringen es viele von ihnen als Richter, Rechtsanwälte, Ärzte usw. doch zu einem gewissen Ansehen. Die Malaien (12 000) sind Nachkommen ehemaliger Soldaten aus Malakka und werden gern im Polizei- und Gefängnisdienst verwendet.

Schließlich sind noch zwei interessante Naturvölker zu erwähnen, von denen es allerdings nur noch eine geringe Anzahl gibt. Das eine sind die Weddas, Ceylons Urbevölkerung, eine der ältesten Rassen der Erde von umstrittener Herkunft. Kleinen Wuchses, dunkelbraun, mit welligem Haupthaar, leben etwa 1000-2000 Weddas, der letzte Rest eines einst zahlreichen Volkes, teils als zivilisierte Dorfweddas, teils als wilde Felsenweddas in den schwach bewohnten Gegenden des Ostens. In einem späteren Kapitel dieses Buches wird von ihnen ausführlicher die Rede sein. Das andere sind die noch rätselhafteren Rodiyas, eine verachtete und verfemte Kaste, mit der kein anderer Eingeborener Ceylons auch nur das geringste zu tun haben will. Sie leben deshalb in einigen abgelegenen Dörfern für sich und heiraten auch nur untereinander. Dabei zeichnen sich gerade die Rodiyas, besonders die jungen Mädchen, oft durch edlen Wuchs und große Schönheit aus. Es war ihnen früher verboten, sich zu bekleiden, auch sonst wurden sie in jeder Weise mit der größten Verachtung behandelt, oft genug auch ohne jede Veranlassung von weitem einfach abgeschossen, und erst die englische Regierung hat den Verfolgungen und Schikanierungen der bedauernswerten Menschen, so gut es geht, Einhalt geboten. Die Herkunft der Rodiyas, die anscheinend ein Mischvolk sind, ist ebensowenig aufgeklärt wie die Ursache der furchtbaren Verachtung, mit der sie, trotz ihrer Harmlosigkeit, von Singhalesen, Tamulen und Moormen behandelt werden. Der Sage nach hätten die Rodiyas vor langen, langen Zeiten das denkbar schwerste Verbrechen begangen, indem sie die königliche Tafel in Kandy, statt mit Wildbret, mit – Menschenfleisch belieferten, das der König und sein Hofstaat dann ahnungslos verzehrt hätten. Als der Frevel ruchbar wurde, ließ der König fast den gesamten Stamm ausrotten, der verbleibende Rest geriet in Acht und Bann. Die härteste Strafe, die einen Singhalesen treffen konnte, war seine Verbannung in ein Rodiyadorf. Namentlich Frauen, die sich schwer vergangen hatten, wurden dazu verurteilt und mit Gewalt in ein Rodiyadorf geschleppt – die schlimmste Form des bürgerlichen Todes, die sich denken ließ, denn das bedeutete ihr Versinken und Verschwinden in der Kaste der Namenlosen, im Abschaum, im Nichts …

*

Nächst Colombo ist Kandy, die ziemlich genau im Mittelpunkt der Insel im Gebirge gelegene alte Hauptstadt des Singhalesenreiches, Ceylons bedeutendster Platz und zugleich eine seiner hauptsächlichsten Sehenswürdigkeiten. Die Eisenbahn, die Colombo mit Kandy verbindet, gehört zu den ältesten Eisenbahnlinien Asiens, denn sie wurde bereits in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts gebaut. Übrigens bietet sie, wie alle Eisenbahnen Indiens, dem Reisenden jede Bequemlichkeit, das doppelte Dach der Wagen schützt vor der Sonne, und auch für Speise- und Schlafwagen ist gesorgt, sowie für Plattformen, von denen man die wundervollsten Landschaftsbilder zu beiden Seiten der Strecke in freiem Ausblick genießt.

Die Fahrt geht anfangs durch das reich kultivierte Flachland. Ausgedehnte, mit seichtem Wasser bestandene Felder, auf denen Reis gebaut wird, wechseln mit Kokospalmenwäldern und den anderen Charakterpflanzen der tropischen Niederung ab, dazwischen liegen kleine Ortschaften und Einzelgehöfte. Von Tieren bemerkt man besonders die grauen, haarlosen, mit weit ausladenden Hörnern geschmückten Wasserbüffel, die in den Stunden der größten Tageshitze am liebsten bis zum Hals im Wasser stehen und auf deren breiten Rücken sich häufig zierliche weiße Reiher tummeln, ihre Freunde, die ihnen das Ungeziefer absuchen. Nach 40 km Fahrt werden die Vorberge des Zentralgebirges erreicht, es geht anfangs allmählich, dann in stärkerer Steigung bergan, und zwar hinter Ambepussa in einem Tal, das im Singhalesischen den Namen »Tal des Todesschattens« führt, weil die ganze Gegend bis zum Fuß des Hochgebirges vom Malariafieber verseucht ist. Von Rambukkana an nimmt die Strecke den Charakter einer Gebirgsbahn an, zur Überwindung der immer stärker werdenden Steigung wird eine zweite Maschine vor den Zug gespannt. So geht es in zahlreichen Kurven durch das schöne Dekandatal, während die Aussicht auf das Terrassengelände der Reisfelder und der darüber emporragenden Kuppen des Hochlandes immer fesselnder wird. Nach 4–5 Stunden Fahrt ist Kandy erreicht.

Kandy, rings von bewaldeten Bergen eingeschlossen, liegt am Ufer eines kleinen Sees und macht, ganz ins Grüne gebettet, mit seinen sauber gehaltenen Straßen, den niedrigen Eingeborenenhäusern, den weitverzweigten, in Schlangenlinien angelegten Promenaden und den zahlreichen schönen, von üppigstem Blumenflor umgebenen Villen der Europäer den Eindruck einer idealen Sommerfrische. Das ist Kandy auch in der Tat, denn wegen seiner Höhenlage, 500 m über dem Meer, und der vielen Tage, durchschnittlich 192 im Jahr, an denen immer etwas Regen fällt, ist das Klima angenehm frisch und die Luft des Nachts nach tropischen Begriffen geradezu kühl. Es läßt sich deshalb begreifen, warum Kandy Jahrhunderte hindurch der Lieblingssitz der singhalesischen Könige war und heute ein bevorzugter Landaufenthalt der hohen englischen Beamten und vieler Mitglieder der Fremdenkolonie von Colombo ist. Die 35 000 Einwohner der Stadt setzen sich zur Hälfte aus Singhalesen, zur Hälfte aus Tamulen zusammen.

Wie in ganz Ceylon, so ist auch in Kandy infolge der verheerenden Kämpfe, die hier früher mit den Portugiesen, Holländern und Engländern ausgefochten wurden, von alten Bauwerken nur sehr wenig übriggeblieben. Das wichtigste, eine der heiligsten Wallfahrtsstätten des Buddhismus, ist der nahe am See gelegene berühmte Zahntempel Dalada Maligawa, ein äußerlich ziemlich ansehnlicher Bau, der früher einen Teil des Königspalastes gebildet hat. Innerhalb des Gebäudes befindet sich der eigentliche Zahntempel, deshalb so genannt, weil in ihm der heilige Zahn Buddhas aufbewahrt wird. Die Reliquie ist in einem kostbaren Gehäuse, der mit Edelsteinen bedeckten Karanduwa, unter vielfachen Hüllen eingeschachtelt und wird an hohen Festen dem Volke gezeigt. Der angebliche Zahn Buddhas hat keinerlei Ähnlichkeit mit menschlichen Zähnen, sondern sieht bei 4 cm Länge und über 1 cm Dicke mehr wie der Zahn eines Ebers aus. Dieses zahnähnliche Gebilde, das so hohe Verehrung genießt, daß seinetwegen jährlich tausende von Pilgern, selbst aus dem fernen Osten, nach Kandy kommen, befindet sich nachweislich seit 1600 Jahren auf der Insel. Es soll aber gar nicht mehr die echte Reliquie von damals sein. Denn als die Drawiden vom indischen Festland in Ceylon einbrachen, entführten sie den heiligen Zahn. Zwar wurde er später zurückerobert und wieder nach Kandy gebracht. Aber der Besitz war nicht von langer Dauer, denn als die Portugiesen ins Land kamen, wurde der Zahn aus religiöser Unduldsamkeit von ihrem Erzbischof feierlich verbrannt. Was heute als Buddhas Zahn gezeigt wird, soll nur eine Nachahmung des vernichteten echten Zahnes sein.

Der Tourist macht sich darüber weiter keine Sorgen und erfreut sich lieber an den interessanten Bildern, die ihm das Volksleben Kandys auf Schritt und Tritt beschert. Alles spielt sich in großer Unbefangenheit öffentlich ab, denn die »kleinen Leute« Ceylons kennen nicht die Zugeknöpftheit, die der Singhalese in gehobener sozialer Stellung trotz äußerlicher Höflichkeit dem Europäer gegenüber bekundet und die so weit geht, daß er es vermeidet, mit ihm zusammen an einem Tische zu essen. Bei der Gelegenheit möchte ich einige Bemerkungen über die häuslichen Sitten und Gewohnheiten der unteren singhalesischen Volksklassen einschalten. Im allgemeinen sind die Singhalesen sehr friedliebender Natur, Streitigkeiten und Schlägereien kommen nur selten vor. Die Frauen weichen allerdings öfter von dieser Regel ab, und ist erst einmal ein Zank unter ihnen ausgebrochen, so ist des Keifens kein Ende. Dabei wird dann getobt und gekreischt, daß es von einem Ende der Straße zum anderen schallt und daß einem Hören und Sehen vergehen kann. Die Männer schauen solchen »Auseinandersetzungen« mit philosophischem Gleichmut zu, solange sie nicht selber in Mitleidenschaft gezogen werden. Erst dann greifen sie ein, aber gründlich. Der erste beste Gegenstand, der sich zum Prügeln eignet, wird gepackt und mit seiner Hilfe wird der besseren Hälfte nachdrücklich klargemacht, daß die Zeit besser zur Arbeit im Hausstand als zum Zanken zu verwenden ist. Vernachlässigt eine Frau ihre Pflichten als Hausmutter zu sehr oder wird sie dem Manne gar untreu, so jagt er sie einfach davon, denn ein verwickeltes Scheidungsverfahren, wie in Europa, kennt man in Indien nicht. Sind Kinder vorhanden, so übernimmt sie der Mann. Solche verstoßene Frauen geraten oft in die äußerste Not, da kein anderer Mann sie aufnimmt und ihnen auch meistens die Türen des Elternhauses verschlossen bleiben; sie müssen froh sein, wenn sie irgendwo als Dienstmagd Unterkunft finden.

Das heiratsfähige Alter beginnt beim Mann mit dem neunzehnten, beim Mädchen mit dem dreizehnten Lebensjahre, zuweilen auch wohl früher, da die ungebildeten Eingeborenen ihr Alter selten genau angeben können. Fragt man bejahrte Leute, wie alt sie sind, so erhält man gewöhnlich die Antwort: »Mindestens hundert Jahre«, auch wenn es in Wirklichkeit vielleicht nur siebzig sind. Hat der Sohn das heiratsfähige Alter erreicht, so geht der Vater für ihn auf die Brautschau und verständigt sich mit den Eltern des in Aussicht genommenen Mädchens. Nach einigen Tagen besucht dann der junge Mann die Eltern des Mädchens, und zwar in Begleitung eines Freundes. Gefällt ihm das Mädchen, so bleibt er gleich dort oder nimmt das Mädchen mit in sein Haus, je nachdem wie es zwischen den beiderseitigen Eltern abgemacht war. Sagt ihm das Mädchen aber nicht zu, so entfernt er sich stillschweigend und der Vater hat nach einer anderen Schwiegertochter Umschau zu halten. Auch das junge Mädchen hat das Recht, einen ihr unsympathischen Freier abzulehnen. Im allgemeinen sind für das Zustandekommen der Ehe rein praktische Erwägungen maßgebend. Für schwierige Liebesgeschichten, für Schmachten und »Hangen und Bangen in schwebender Pein« nach europäischem Vorbild hat der Inder gar keinen Sinn. Ist die Mitgift angemessen und zeigt das in Aussicht genommene Mädchen keine auffälligen Fehler, verspricht sie eine ordentliche Hausfrau und gute Mutter der bestimmt erwarteten Kinder zu werden, so ist man sich schnell im Reinen und das Ehebündnis tritt dann, wie schon gesagt, ohne weitere Förmlichkeiten sofort in Kraft.

Der Singhalese ist kinderlieb und behandelt seine Sprößlinge, solange sie klein sind, meistens mit großer Zärtlichkeit. Die kleinen Kinder laufen, nur mit ein paar Schmucksachen behängt, nackt herum und sehen mit ihrer braunen Haut, ihren großen Augen sehr hübsch und drollig aus. Um ihre Erziehung macht sich der Eingeborene der unteren Klassen gar keine Sorge. Von den auf dem Lande wohnenden Singhalesenkindern besucht höchstens der zehnte Teil die Dorfschule, die es aber auch nur in größeren Orten gibt. In der Stadt ist es damit etwas besser bestellt, aber auch nicht viel. Die Knaben müssen frühzeitig den Vater bei der Arbeit unterstützen und die Mädchen desgleichen der Mutter im Haushalt zur Hand gehen. In ihren aus Holz gezimmerten kleinen Häuschen oder den aus Lehm gebauten, mit Palmenblättern bedeckten Hütten führen die Singhalesen ein sehr einfaches, einförmiges Leben, das nur gelegentlich durch die Teilnahme an den religiösen Festen oder den Besuch der Jahrmärkte mit ihren Belustigungen eine Unterbrechung erfährt. Der Hausrat ist ganz gering und besteht gewöhnlich nur aus ein paar alten Decken, einigen Töpfen und Schüsseln und anderen unentbehrlichen Geräten, wie Axt, Schlagmesser und dergleichen. Als Bett dient eine Bastmatte auf dem Fußboden, nebst einem Kopfkissen. Wenn sich der Mann bei Tagesanbruch erhebt, ist das erste, wonach er greift, die Beteldose. Der Betel besteht aus der geschabten Nuß der Betelpalme mit einem Blatt von einem pfefferartigen Rankengewächs, wozu etwas gebrannter Muschelkalk und, wenn er's hat, etwas Tabak beigemischt wird. Das ist das liebste und meistens auch einzige Anregungsmittel des Eingeborenen. Auch die Frauen kauen gern Betel. Mund und Zähne werden dadurch braunrot gefärbt. Seine erste Mahlzeit nimmt der Singhalese morgens gegen acht Uhr in Gestalt eines Gebäcks aus Karakankorn ein, mittags und abends ißt er sein ewiges Reis mit Curry.

Nach dieser Abschweifung komme ich auf Kandy zurück, das übrigens in dem am See gelegenen, damals von einem Deutschen geleiteten Queen's Hotel eines der besten Gaststätten Asiens besitzt. Unter den vielen Ausflügen in die schöne, landschaftlich hervorragende Umgebung ist einer der beliebtesten an den Fluß Mahaweli Ganga, wo man Gelegenheit hat, zahme Elefanten beim Baden zu beobachten. Die größte Sehenswürdigkeit der weiteren Umgebung aber, zugleich eine Weltberühmtheit, ist der Botanische Garten von Peradeniya, die großartigste Anlage dieser Art in ganz Asien, die in wissenschaftlicher Hinsicht mit dem nicht minder berühmten Garten von Buitenzorg auf Java wetteifert. Der Garten von Peradeniya, 7 km von Kandy entfernt, wird in einem großen Bogen vom Mahaweli Ganga eingeschlossen und ist ganz als Park angelegt, ein ideales Lustrevier zum Umhergehen – aber nicht zum Sitzen oder auch nur längeren Stehenbleiben auf den bewachsenen Flächen, denn das bekommt bei den massenhaften Insekten, unter denen sich arge Blutsauger befinden, zu schlecht. Alle Gewächse der tropischen und subtropischen Flora sind hier mit charakteristischen Exemplaren vertreten, sämtliche Palmenarten, alle Nutz- und Zierpflanzen, alle Schlinggewächse, Orchideen, Farne, Moose und Schwämme. Den Laien fesseln in dieser erdrückenden, grünenden, blühenden, duftenden Fülle am meisten die botanischen Kuriositäten, wie die insektenfressenden Pflanzen und jene höchst empfindlichen Gewächse, wie die Mimosa pudica, deren Blätter bei der geringsten Berührung sofort zusammenklappen.

Die von Colombo kommende Eisenbahn führt vom Peradeniya aus in sechsstündiger Fahrt weiter ins Hochgebirge hinauf nach Nuwara Eliya. Es ist eine hochinteressante Gebirgsbahnstrecke mit starken Steigungen, kühn angelegten Kurven, Tunnel- und Brückenbauten, reich an überraschend großartigen Ausblicken auf Schluchten, schäumende Bergströme und ragende Gipfel. Je höher es hinaufgeht, desto mehr bleibt die tropische Vegetation zurück und allmählich nimmt die Landschaft einen fast nordischen Charakter an. Verläßt der Reisende an seinem Ziel in Nuwara Eliya den Wagen und ist es gerade an einem der zahlreichen regenfeuchten Tage der kälteren Jahreszeit, so fühlte er sich förmlich unter einen ganz anderen Himmelsstrich versetzt. Es weht hier eine so kühle, an deutsche Herbsttage erinnernde Luft, daß der verwöhnte Tropenbewohner sich fröstelnd in den Mantel hüllt und dennoch wieder mit unendlichem Behagen das frische, fast rauhe Hochgebirgsklima, das die erschlafften Lebensgeister anregt, den Lungen reichlichen Stoff zuführt, auf den Körper einwirken läßt.

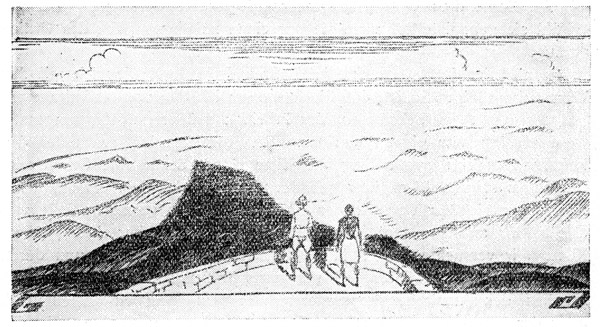

Nuwara Eliya, von den Engländern abgekürzt meistens Nurellia genannt, liegt 1900 m hoch über dem Meere am Gregorysee in einem wasserreichen, offenen Hochtal unweit der höchsten Erhebung Ceylons, des 2538 m hohen Pidurutalagalla. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt 14 Grad Celsius und in den Wintermonaten nähert sich das Thermometer oft dem Gefrierpunkt. Nurellia hat sich infolgedessen zum beliebtesten klimatischen Erholungsort nicht nur Ceylons, sondern ganz Südasiens entwickelt. Wer von den Kolonisten sich die zeitraubende und kostspielige Reise nach Europa nicht leisten kann, der fährt wenigstens für ein paar Wochen nach Nurellia hinauf, um hier eine Art »Europa-Ersatz« zu genießen. Für das fiebernde Blut, die stockenden Säfte, die mangelhaften Funktionen der inneren Organe, das schwer niedergedrückte Gemüt und alle anderen Gebrechen, mit denen die allerhöchste Obrigkeit das Wandeln unter Palmen bestraft, gibt es hier Linderung in der herben Luft. Es ist deshalb, außer Hotels und Pensionen, eine ganze Villenkolonie in Nurellia, einem sonst ziemlich unbedeutenden Ort, entstanden. An lockenden Ausflugszielen fehlt es nicht. Das schönste ist Worlds End (Weltende) im Urwald von Pattipola, so genannt deshalb, weil man hier plötzlich vor einem 1500 m tiefen Abgrund steht, der an Steilheit nicht seinesgleichen auf Erden hat. Vom Rande des furchtbaren Abgrundes eröffnet sich ein überwältigend großartiger Ausblick auf das tief zu Füßen liegende Flachland von Süd-Ceylon.

Das im Zentrum des nördlichen Flachlandes gelegene Anuradhapura, mit etwa 5000 meist tamulischen Bewohnern, wäre ein ziemlich bedeutungsloser Ort, wenn es nicht durch seine buddhistischen Altertümer, die in ihrer Art und Ausdehnung überhaupt nicht ihresgleichen haben, nicht nur für Ceylon, sondern für die ganze indische und buddhistische Welt von größter Bedeutung wäre. Als ältester Königssitz der Singhalesen, als heilige Stadt des Buddhismus blickt Anuradhapura auf eine geschichtlich nachweisbare Vergangenheit von ungefähr 2500 Jahren zurück, aber wahrscheinlich hat es auch schon viel früher eine bedeutende Rolle gespielt. Soviel ist sicher, daß Anuradhapura bald nach Buddhas Auftreten, etwa 400 Jahre vor Christus, die Hauptstadt Ceylons wurde und es mehr als 1200 Jahre blieb, bis die vom indischen Festland kommende Invasion der Tamulen seiner Blütezeit ein Ende machte und die Bewohner vertrieb. Seitdem hat Anuradhapura bis in die neueste Zeit in völliger Verödung dagelegen. Allerdings blieb es die langen Jahrhunderte hindurch immer ein Wallfahrtsziel der Buddhisten, aber nach indischer Gewohnheit hat sich niemand auch nur im Geringsten um die Erhaltung und Pflege der Tempel und sonstigen Bauwerke gekümmert. Man ließ sie ruhig verfallen, ließ allmählich die üppige tropische Vegetation ihr grünes Leichentuch über die Trümmer der großen Stadt weben, bis endlich nur hier und dort noch einige Tempel von größerer Widerstandsfähigkeit, halb zerstört und vom Gras überwuchert, an die volkreiche, heilige Königsstadt von ehemals erinnerten. Erst vor etwa hundert Jahren wurden europäische Reisende auf die in der Erde verborgenen Altertümer aufmerksam und seitdem hat man nun durch planmäßige Ausgrabungen und wissenschaftliche Untersuchungen das, was vom uralten Anuradhapura noch übriggeblieben ist, aufgedeckt und gerettet, so gut es ging.

Bisher ist nur ein Teil der Stadt freigelegt, große Gebiete sind noch unter dem Dschungel verborgen. Die Ruinen bedecken eine Fläche von vier Quadratkilometer. Hunderte von buddhistischen Bauten, Topes oder Stupas (Gedächtnismale), sowie Dagobas befinden sich hier. Die Dagobas bestehen aus einem quadratischen Steinsockel mit glockenförmigem, massivem Aufbau, der in eine Spitze ausläuft, sie dienten zur Aufbewahrung von Heiligenreliquien und nehmen hier die gewaltigsten Formen an, die die buddhistische Welt kennt. Dazu gesellen sich Überreste von Klöstern, Säulenhallen, kunstvoll gemeißelte Pfeiler, ausgemauerte Badeteiche, rings von Marmortreppen umgeben, und die in archäologischer Hinsicht besonders interessanten sogenannten Mondsteine, das sind halbkreisförmige, reich ornamentierte Steinplatten vor den Stufen der Toreingänge. In den Augen der buddhistischen Wallfahrer aber ist das größte Heiligtum ein ziemlich dürftig aussehender Bo-Baum (Ficus religiosa), der auf einer kunstvoll geschmückten Terrasse wächst. Nach der Überlieferung ist es ein Ableger jenes berühmten Bo-Baumes, unter welchem Buddha die göttliche Erleuchtung zu seinem Erlöserwerk empfing. In botanischer Hinsicht wäre das wohl möglich, da der Bo-Baum sich durch Luftwurzeln fortpflanzt und sich deshalb Jahrtausendelang immer wieder erneuern kann.

Auf eine Beschreibung der zahlreichen Altertümer von Anuradhapura, unter denen es auch gewaltige Pyramidenbauten gibt, kann hier wohl verzichtet werden. Nur soviel sei gesagt, daß sie trotz ihrem Verfall doch deutlich erkennen lassen, auf welcher hohen Stufe der Kunstfertigkeit und des Geschmacks die damaligen Bewohner Ceylons standen. Nach den ausführlichen Berichten der uralten ceylonischen Chroniken waren die Paläste, Tempel und anderen Bauten Anuradhapuras unter Verwendung der kostbarsten Materialien aufs reichste ausgeschmückt, es schimmerte alles von Gold, Silber, Elfenbein, wertvollen Steinen, edlen Hölzern. Jetzt streichen durch diese versunkene Welt eines märchenhaften Glanzes tamulische Kinder und Bettler und bieten dem Fremden für eine kleine Münze Blätter des heiligen Bo-Baumes an …

Halbwegs zwischen Kandy und Anuradhapura liegt die Ortschaft Dambulla, berühmt durch die fünf Höhlentempel, die von dem Singhalesenkönig Valagam Bahu, der während der Tamulenherrschaft hier eine Zuflucht gefunden hatte, angelegt wurden und seit zwei Jahrtausenden dem Buddhadienst geweiht sind. Eine 18 Meter hohe Mauer bildet die Außenwand der hoch über dem Abgrund gelegenen Tempelhöhlen. In den Tempeln befinden sich zahlreiche von den Gläubigen hochverehrte Heiligenbildnisse, u. a. eine aus dem Fels gehauene liegende Buddhastatue von 14 Meter Länge.

Von Dambulla führt in schnurgerader Richtung, fast immer durch prächtigen wildreichen Dschungelwald, eine 100 km lange Landstraße nach Trincomali (die letzte Silbe wird betont), einer 12 000 Einwohner zählenden Stadt an der Ostküste. Sie besitzt einen der besten natürlichen Häfen der Welt und war früher als Flottenstation stark befestigt, ist aber, wie alle Küstenplätze Ceylons, außer Colombo, für den See- und Handelsverkehr ohne Bedeutung. Von den schönen Uferpartien an der Bucht, wo die Kokospalmenwälder sich unmittelbar bis ans Ufer erstrecken und in dem ruhigen Wasser spiegeln, gibt unser Bild »Kokospalmenhain am Strande von Trincomali« eine gute Vorstellung.

Von den übrigen Ortschaften der Ostküste Ceylons sei noch Batticoloa, die Hauptstadt der Ostprovinz mit 10 000 Einwohnern und einem alten Fort, erwähnt. Alle vierzehn Tage werden sämtliche größeren Küstenplätze der Insel von einem Küstendampfer von Colombo aus auf einer Rundfahrt berührt.

Von Colombo fährt eine Küstenbahn in südlicher Richtung bis Matara, dem südlichsten Punkt der Insel. Auf dieser Strecke berührt man zunächst einen der beliebtesten Ausflugspunkte der Colombischen Fremdenkolonie, das auf einem Felsen über dem Meer malerisch gelegene Mount Lavinia-Hotel, ursprünglich das Landhaus eines früheren Gouverneurs von Ceylon, jetzt ein komfortables Hotel mit vielbesuchten schönen Seebad an dem sandigen Strand, dessen Gewässer durch ein vorgelegtes Riff gegen Haifische geschützt ist. An einer Reihe unbedeutender Küstenorte vorbei geht dann die Fahrt nach Galle, mit 42 000 Einwohnern Ceylons zweitgrößter Stadt. Galle war einst der Haupthafen der Insel und ist erst in neuerer Zeit von Colombo überholt worden. Die Eisenbahn endigt bei der an Ceylons Südspitze liegenden Stadt Matara.

Die Haifische, von denen soeben die Rede war und die eine Länge von mehreren Metern erreichen, sind eine sehr unangenehme Beigabe des Indischen Ozeans, wie aller südlichen Meere, da sie sich hauptsächlich an den Küsten aufhalten und hier als kühne, gierige Räuber unter den Fischern und Schiffsleuten oft Unheil anrichten. Denn es scheint, als ob der Hai Menschenfleisch über alles schätzt und sich, im Gegensatz zu den meisten anderen Tieren, seiner Stärke dem Menschen gegenüber wohlbewußt ist. Seinetwegen ist das Baden an ungeschützten Stellen immer mit einem gewissen Risiko verknüpft, denn der Hai versteht es ausgezeichnet, sich schnell und unbemerkt an Unvorsichtige heranzumachen, und hat er jemanden erst einmal mit seinem furchtbaren Gebiß am Beine gepackt, so ist der Unglückliche in den meisten Fällen verloren, er wird unter Wasser gezogen und sozusagen im Handumdrehen zerfleischt, in Stücke gerissen, verschlungen. Glückt es vielleicht durch besonders günstige Umstände, daß man dem Überfallenen rasch zu Hilfe kommt und den gefräßigen Räuber, der eine unglaubliche Dreistigkeit zeigt, verjagt, so trägt das unvorsichtige Opfer des Angriffs doch meistens sehr schwere Wunden davon.

Ich bin selbst einmal Augenzeuge eines derartigen traurigen Vorfalls gewesen, und zwar im Hafen von Colombo zur Zeit des Burenkrieges. Man hatte damals in Ceylon zwei Internierungslager für gefangen genommene Burenkämpfer angelegt und ich war von der Regierung mit der Verproviantierung dieser Lager sowie der Dampfer, welche die Burentransporte nach Colombo brachten, beauftragt worden. Als ich mich eines Nachmittags an Bord eines der im Hafen liegenden Dampfer befand und auf Deck mit dem Kapitän unterhielt, fiel es dem Ingenieur des Dampfers ein, ein Erfrischungsbad im Hafenwasser zu nehmen. Uns allen kamen deshalb keinerlei Bedenken, denn die Haie pflegen dem unruhigen Treiben im Hafenbecken fernzubleiben und noch niemals hatte ich davon gehört, daß jemals einer der vielen Eingeborenen und Schiffsleute, die täglich im Hafen baden, attackiert worden wäre.

Der Ingenieur, ein gewandter Schwimmer, sprang also hinab in die Flut und zerteilte sie, weiter ins Freie hinaus den Molenköpfen entgegenschwimmend, mit kraftvollen Stößen. Während der Kapitän und ich ihn plaudernd mit den Augen verfolgten, sahen wir plötzlich zu unserem großen Schreck in Nähe des Schwimmers das berüchtigte und gefürchtete Kennzeichen eines Haifisches, die dreieckig gestaltete Rückenflosse, die, wenn das Tier an der Oberfläche schwimmt, über den Wasserspiegel hervorragt. Wir schrien aus vollem Halse, um den Mann auf die ihn bedrohende furchtbare Gefahr, die er anscheinend noch gar nicht bemerkt hatte, aufmerksam zu machen und ihn zum schleunigen Rückzug zu veranlassen, falls ein Entkommen überhaupt noch möglich war. In demselben Augenblick warf sich aber der Hai, ein Tier von ungewöhnlicher Größe, auch schon auf den Rücken, wie er es immer tut, wenn er zum Angriff übergeht, denn er kann wegen der eigentümlichen Stellung seines Maules nur in der Rückenlage von seinem Gebiß den richtigen Gebrauch machen. Jetzt nahm auch der Ingenieur das Untier wahr und warf sich, mit den Beinen strampelnd, zurück in Richtung zu uns. Aber ein paar Sekunden später packte ihn schon der Hai und durchbiß ihm den einen Fuß. Der Schwimmer verlor nicht die Geistesgegenwart und suchte sich mit der Kraft der Verzweiflung durch wildes Umsichschlagen von der Bestie zu befreien, denn wenn der Hai überhaupt vor etwas Scheu hat, so sind es heftige Bewegungen der von ihm angegriffenen Person. Aber dieser Haifisch ließ sich auch dadurch nicht beirren, sondern griff den Unglücklichen zum zweitenmal an und zerfleischte ihm diesmal mit seinen scharfen, spitzen Zähnen den Oberschenkel desselben Beines.

Wir, der Kapitän und ich, waren inzwischen in das Boot gestürzt, das glücklicherweise an dem heruntergelassenen Fallreep gerade bereit lag, und ruderten mit aller uns zu Gebote stehenden Kraft auf den mit der Bestie ringenden Ingenieur los. Es gelang uns zwar, den Haifisch mit Ruderschlägen zu verjagen und den Mann, der schon halb ohnmächtig war, ins Boot hineinzuziehen, aber als wir ihn an Bord geschafft hatten, zeigte es sich, daß bei der Schwere der Wunden und dem enormen Blutverlust alle Hilfe zu spät kam. Ohne das Bewußtsein wiederzuerlangen, tat der Unglückliche nach wenigen Minuten in unseren Armen den letzten Atemzug … Noch am selben Abend wurde die Leiche zum Kirchhof der Europäer überführt, wo so mancher unter Palmen zum ewigen Schlaf gebettet ist. Es waren sehr traurige Stunden für uns.

Der Vorfall erregte allgemeines Aufsehen, weil man das Hafenbecken bisher immer für haifischfrei gehalten hatte. Jedenfalls war das Tier durch die vielen verdorbenen Lebensmittel, die damals auf den Transportschiffen über Bord geworfen wurden, angelockt worden.

Der Adamspik gilt in den Augen der größten Kulturvölker Asiens als heiliger Berg, seit mehr als 2000 Jahren verherrlicht ihn die fromme Sage als Schauplatz der wunderbarsten Ereignisse. Nicht nur, daß sein Name an den biblischen Stammvater des ganzen Menschengeschlechts, dessen Gestalt sich auch der Islam zu eigen gemacht hat, anknüpft, spielen Buddha, der Begründer der weitestverbreiteten Weltreligion, und sein brahmanischer Rivale Schiva auf dem Adamspik eine bedeutende Rolle. Wie es bei den von der Legende verherrlichten Bergen fast immer der Fall ist, fesselt auch Ceylons heiliger Berg schon von weitem die Aufmerksamkeit, entbietet er doch dem Ankömmling zur See schon auf viele Meilen Entfernung den ersten Willkommensgruß der Insel. Zylindrisch zugespitzt, von schöner Gestalt, erhebt sich der Felsenkegel des Adamspiks an der südwestlichen Ecke des zentralen Gebirgslandes. An Höhe wird er allerdings vom Pidurutalagalla im Zentrum des Hochlandes bei Nurellia übertroffen, der bis zu 2538 m aufsteigt, während der Adamspik es nur auf 2241 m bringt, dem Auge jedoch durch seine günstige Lage und auffallendere Form größer erscheint als der rundlich gewölbte, minder ansehnliche Pidurutalagalla. In den uralten Chronikbüchern der Singhalesen wird der Adamspik schon vor mehr als 2000 Jahren unter dem Namen Samanala, d. h. die Burg des Wächtergottes Saman, erwähnt, schon damals galt der Gipfel des Berges für ein berühmtes Heiligtum. »Das gestattet den Schluß auf ein noch viel höheres Alter des betreffenden Kultus«, schreibt Ernst Haeckel, der den Adamspik bestiegen hat. »In der Tat spielt der Berg bereits in den ältesten Legenden des Buddhismus eine Rolle, wie die schöne Insel selbst in dieser mächtigsten Religion des Ostens. Als Buddha inmitten eines furchtbaren Gewittersturmes herniederfährt, betritt er die grüne Insel unter Donner und Blitz, er verjagt das wilde Heer der bösen Geister, die bis dahin Ceylon beherrscht hatten, und schlägt selbst inmitten dieses Paradieses seinen Sitz auf. Hier verkündigt er zuerst sein Evangelium vom Nirwana und lehrt die Menschen ihr Glück in der Entsagung suchen: ohne Wunsch zu leben, um ohne Furcht zu sterben. Hier ist es, wo der Pessimismus zuerst klaren Ausdruck fand. Andächtig lauscht das zusammengeströmte Singhalesenvolk der Heilsbotschaft des Mensch gewordenen Gottes. Die berauschende Pracht der umgebenden Tropennatur, die uns Nordländern als der verkörperte Paradiesgarten erscheint, hindert die Eingeborenen nicht, auf alles Glück derselben Verzicht zu leisten, und dem Beispiel seiner versammelten Fürsten und Adelsgeschlechter folgend, wird bald das Volk zur Buddhalehre bekehrt. Als bleibende Denkmäler seines Besuchs hinterläßt Buddha bei seiner Himmelfahrt nicht allein eine Handvoll seines Haupthaares, sondern auf besonderes Gebet des Königs auch den Eindruck seines Fußes. Dieser heilige Fußtapfen blieb an dem Punkt zurück, auf welchem der Fuß des Buddha die Erde zum letztenmal berührte, auf der höchsten Felsenspitze des Samanala.«

Der »Sripada«, wie die Singhalesen Buddhas Fußtapfen auf dem Adamspik nennen, ist aber nicht bloß den Buddhisten heilig, zu denen fast zwei Drittel der Bevölkerung Ceylons gehören. Auch dem anderen Drittel, den brahmanischen Anhängern der Hindureligion, gilt die Fußspur als Gegenstand der Verehrung, nur mit dem Unterschied, daß sie nach ihrer Auffassung nicht von Buddha, sondern von ihrem Gott Schiva herrührt. Und die Mohammedaner wiederum bringen in Anknüpfung an die Legende der arabischen Seefahrer, die schon sehr frühzeitig auf ihren Handelsfahrten Ceylon kennen lernten, die seltsame Spur im Felsen mit Adam in Verbindung. Als Adam, so berichtet die Sage, nach dem Sündenfall aus dem Paradies vertrieben wurde, ergriff ihn ein Engel am Arm und setzte ihn auf dem Gipfel des fortan nach ihm benannten ceylonischen Berges nieder. Aber nicht nur Buddhisten, Brahmanen und Mohammedaner nehmen den berühmten Fußtapfen für ihren Kultus in Anspruch. Die Chinesen schreiben ihn teils Buddha, teils Twan-Koo, wie bei ihnen der erste Mensch heißt, zu. Die Portugiesen, die als erste christliche Eroberer auf der Insel einzogen, halten ihn für die Spur des heiligen Apostels Thomas, während die Perser ihn für ein Zeichen der Anwesenheit Alexanders des Großen auf Ceylon ausgeben.

Man sieht also, daß der schöne Berg mit einem reichen Sagengewand bekleidet ist und schon deshalb alle Beachtung verdient. Trotzdem wird der Adamspik von Europäern verhältnismäßig nur selten besucht. Den nur vorübergehend auf der Insel weilenden Fremden fehlt es meistens an Zeit, und die hier ansässigen Kolonisten sind größtenteils zu sehr von der typischen Gleichgültigkeit beseelt, die das Leben in der heißen Zone mit sich bringt, als daß sie sich wegen des Adamspiks anstrengen wollten. Da müßte man sich ja persönlich mit Gehen und Steigen bemühen, und das liebt der Tropenkolonist im allgemeinen nicht, deshalb genügt ihm der Anblick des Berges von weitem. Kaum fünf von hundert in Colombo seit Jahren ansässigen Europäern haben es der Mühe wert erachtet, dem so nahen Berge, einem der allermerkwürdigsten der Erde, einen Besuch abzustatten. Dabei ist die Besteigung heutzutage nicht schwieriger, als eine größere Bergtour in den deutschen Alpen. In uralten Zeiten, so etwa vor 2000 Jahren, als der Adamspik ein Wallfahrtsort ersten Ranges für die Buddhistenwelt des ganzen Ostens war, verhielt es sich freilich anders damit. Damals war Ceylon noch von dichten Urwäldern bedeckt, reich an wilden und reißenden Tieren, damals gab es auf der Insel kaum die notdürftigsten Wege und jede Wanderung auf ihr war ein höchst anstrengendes, gefährliches Unternehmen. Noch im Jahre 1340, in welchem der auf einer Seereise nach Ceylon verschlagene gelehrte Araber Ibn Batuta den heiligen Berg bestieg (sein ausführlicher Bericht darüber ist uns erhalten und ist höchst lesenswert), war das eine sehr schwierige Expedition. Ibn Batuta beschreibt genau die noch heute vorhandenen Felsstufen und Ketten, die zum höchsten Gipfel hinaufführen. Vor ihm hatte bereits der Venezianer Marco Polo, der große Forschungsreisende, 1293 Ceylon berührt, ohne jedoch den Adamspik zu ersteigen.

Die Besteigung erfolgt heute zumeist von der Eisenbahnstation

Hatton aus, die an der Strecke Kandy – Nurellia liegt. Ich habe den Berg wiederholt erklommen, das letztemal in Gesellschaft einiger Freunde aus Deutschland, denen ich, wie das so häufig geschah, als »Bärenführer«

beim Besuch der Hauptsehenswürdigkeiten Ceylons diente. Wir waren nachmittags in Hatton angelangt und setzten alsbald mit einem Fuhrwerk die Reise nach

Laxapana fort. Es ist eine herrliche Fahrt auf vorzüglicher Straße, zuerst durch Teepflanzungen, dann in einer malerischen Talschlucht in vielen Windungen bergab bis zur Brücke über den Kelani Ganga, zuletzt wieder bergan und abermals durch üppige Teepflanzungen, mit immer großartigerem Blick auf den Pik, nach dem kleinen Ort Laxapana, von welchem aus die Besteigung zu Fuß beginnt

.

.

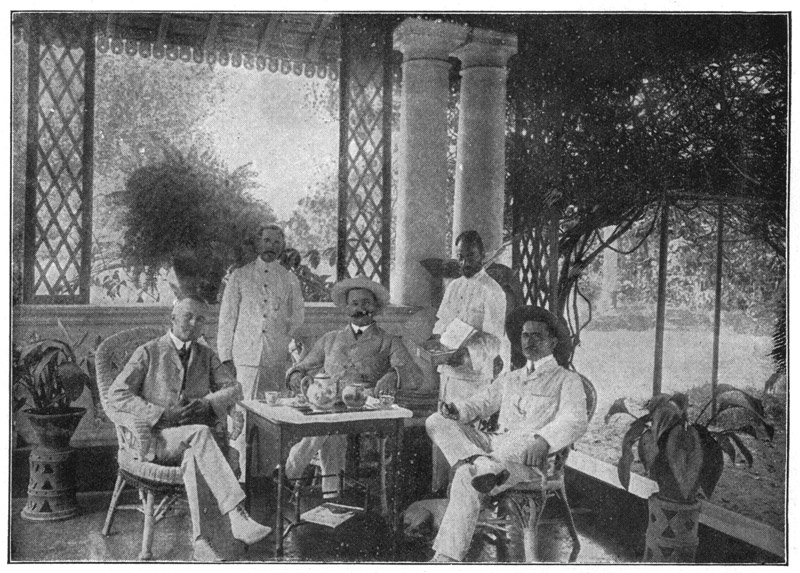

Plauderstündchen bei John Hagenbeck in Colombo

Einfaches Pflanzerhaus in Ceylon

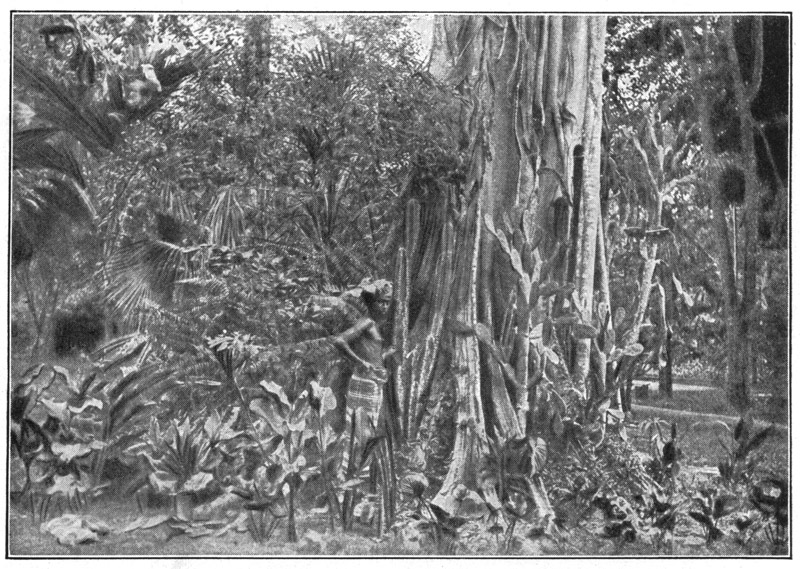

Stamm des heiligen Feigenbaumes, Ficus religiosa

Ländliche Marktszene in Ceylon

Da sich keine Möglichkeit bietet, auf der Bergtour irgendwo zu übernachten, wird die Besteigung immer schon bei Nacht angetreten, damit man am Abend des nächsten Tages wieder in Laxapana oder Ratnapura zurück ist. Auch kommt man nur auf diese Weise zum vollen Genuß der Aussicht, die in der ersten Morgenstunde am klarsten ist. Wir hielten uns also in Laxapana nicht lange auf, nahmen nur das Abendessen ein und traten um elf Uhr nachts in Begleitung einiger Träger, die mit Laternen und Fackeln ausgerüstet waren, den Marsch an. Die ersten zwei Stunden geht es auf einem guten Reitweg flott bergan, dann aber beginnt ein schmaler, schlecht gehaltener Pilgerpfad, der, zumal im Dunkel der Nacht, zeitweilig so unkenntlich wird, daß ihn nur das geübte Auge des Führers wahrzunehmen vermag. Einige riesige Gneisblöcke, die dachförmig vorragen, dienen bei schlechtem Wetter ermatteten Pilgern als Unterschlupf. Nach Passieren der von Baumfarnen erfüllten Schlucht des Baches Sita Gangula geht es steil über Geröll und Baumwurzeln im Urdschungelwald bergauf. Die soeben erwähnten Baumfarne gehören zu den edelsten Vegetationsformen, von deren Schönheit die verkrüppelten Exemplare in den europäischen Treibhäusern keine annähernde Vorstellung geben können. Sie haben gleich den Palmen, denen sie sehr ähneln, einen schlanken, ungeteilten, hoch aufstrebenden Stamm mit einer einfachen Krone von riesengroßen Fiederblättern, diese Wedel sind aber bei den Farnbäumen viel zarter und feiner als bei den derberen Palmen. Neben den Farnbäumen bilden noch stammlose Farnkräuter mit kolossalen, bis 20 Fuß langen Wedeln an den Ufern der Bergbäche undurchdringbare Dickichte.

In früheren Jahren habe ich übrigens an den Abhängen des Adamspiks bis zum Fuß des letzten steilen Gipfelkegels hinauf wiederholt die frischen Spuren wilder Elefanten gesehen, wie auch Ernst Haeckel das beschreibt. Ich kann also die von dem berühmten Naturforscher gemachte Beobachtung nur bestätigen. Es ist erstaunlich, bis zu welcher Höhe der Elefant auf der Suche nach gewissen, von ihm besonders geschätzten Futterpflanzen hinaufsteigt und mit welcher Sicherheit sich der scheinbar so schwerfällige Koloß im steil ansteigenden Urwaldgestrüpp und an Felsenhängen bewegt, die selbst einem geübten Kletterer zu schaffen machen. Überhaupt ist das Gelände hier ziemlich wildreich. Der Leopard und der von den Eingeborenen gefürchtete Lippenbär halten sich hier sehr gern auf, ihnen fällt der Elkhirsch, sowie der große graue Hochlandaffe, Prespytis ursinus, häufig zur Beute.

Wir waren seit Laxapana fünf Stunden unterwegs und langten um vier Uhr morgens am Fuß der steil aufragenden Gipfelpyramide an, dem letzten noch zu bewältigenden Abschnitt der Tour. Schon vor 2000 Jahren, vielleicht ist es sogar noch länger her, haben hier fromme Pilgerhände, von denen kein Atom mehr existiert, stellenweise unregelmäßige Stufen in den Fels gehauen, um den Aufstieg zu erleichtern, und an den steilen Stellen sind eiserne Geländer und jene Ketten angebracht, von denen der vorhin erwähnte Araber Ibn Batuta erzählt. Leider ging hier meinen Gefährten die »Puste« aus. Sie konnten nicht mehr weiter und mußten sich längere Zeit ausruhen, um wieder zu Kräften zu kommen. Ich ging inzwischen voraus, denn das herrliche Schauspiel des Sonnenaufganges auf dem Adamspik wollte ich mir doch nicht entgehen lassen. Es war noch finster, als ich oben anlangte, aber bald tauchten im Osten über dem Meer die ersten zarten silberigvioletten Streifen auf, die das Nahen des Tageslichtes verkündigen. Der Gipfel nimmt ein kleines, unregelmäßiges Geviert von etwa 25 Schritt Umfang ein und ist von einem weißgetünchten Mauerchen umgeben. Ein paar buddhistische Priester, die in einer Hütte unterhalb des Gipfelfelsens wohnten, nahmen mich auf meine singhalesische Ansprache hin sehr freundlich auf und bewirteten mich mit heißem Tee, der mir wohltat, denn es blies hier oben eine empfindlich kalte, scharfe Luft. Die Temperatur sinkt nachts gewöhnlich auf wenige Grad über Null.

Vergebens wartete ich auf das Nachkommen meiner Freunde. Sie mußten wohl sehr erschöpft sein, denn schon dämmerte der Morgen heran und sie erschienen noch immer nicht. Jetzt nahte der feierliche Augenblick des Sonnenaufganges und mit ihm zugleich die berühmte Erscheinung des Gipfelschattens. Sobald nämlich der Sonnenball aus dem Bengalischen Meer auftaucht, läßt sein rasch sehr intensiv leuchtendes Licht den Schatten des Bergkegels westlich von diesem in Gestalt eines gewaltigen dunklen Dreiecks auf dem weißen Nebelmeer erscheinen. Das dauert etwa zwanzig Minuten, und in dieser Zeit hat man das Gefühl, als ob man, der Erde entrückt, hoch über den Wolken in den Lüften schwebe. Es ist ein unsagbar herrliches Schauspiel, aber seine Schönheit steigert sich noch, wenn dann unter der Einwirkung der immer höher steigenden Sonne und der zunehmenden Kraft ihres Lichtes die wallenden Nebelschleier allmählich zerreißen und die Umgebung des Adamspiks auf weite Entfernung hin wie eine Landkarte zu unseren Füßen liegt. Die Aussicht, die sich dann erschließt, hat kaum ihresgleichen auf Erden. Es fällt zuerst nicht leicht, sich in dem phantastischen Durcheinander scharfgezackter Bergketten und üppiger Täler zurechtzufinden, aber an Hand der Karte orientiert man sich dann allmählich. In der näheren Umgebung tritt der Rivale des Adamspiks, der Pidurutalagalla, besonders auffällig hervor. Man überblickt den ganzen südlichen Teil der Insel, nach Westen hin bis zur Küste und bis Colombo, nach Süden bis zu den Küstenlagunen von Hambantota und noch weit über die Küsten hinaus auf den Indischen Ozean, der infolge einer optischen Täuschung wie eine Mauer steil emporzuragen scheint.

Es war schon strahlend heller Tag und bereits wieder ziemlich warm, als meine Freunde endlich auf dem Gipfel erschienen. Sie machten recht saure Gesichter, weil ihnen der Hauptgenuß der Tour, eben der Sonnenaufgang, entgangen war, aber daran ließ sich nichts ändern. Wir nahmen nun den berühmten Sripada, den Fußtapfen Buddhas, in Augenschein. Er befindet sich in der Mitte des kleinen Gipfelplateaus auf einer 4 m hohen Felsmasse, die von einem offenen Pavillon überdeckt ist. Es ist ein Eindruck im Felsen von etwa 1? m Länge und ¾ m Breite, der einige Ähnlichkeit mit der Spur eines Riesenfußes hat, und zwar eines linken Fußes. Hier und dort mag dem merkwürdigen Naturspiel von Menschenhand wohl ein klein wenig nachgeholfen sein. Es läßt sich denken, welchen starken Eindruck das uralte Heiligtum auf die Phantasie der Gläubigen machen muß, obwohl doch immerhin eine reichliche Gabe Einbildungskraft dazu gehört, um die Vertiefungen im Felsen für den Abdruck eines Riesenfußes zu halten. Rings um den Felsen lagen in Menge die verdorrten Überreste der Blumenopfer, die von den Pilgern gespendet werden.

Bald hatten wir auch Gelegenheit, eine Pilgerschar bei Verrichtung ihrer Andacht zu sehen. Es waren etwa dreißig tiefdunkle Tamulen vom indischen Festland, darunter auch Frauen und Kinder, die die weite Reise hierher und die Beschwerden des Aufstiegs nicht gescheut hatten, um dem Urheber des heiligen Fußtapfens, also in ihrem Fall, da es Brahmanen waren, Schiva, an geweihter Stelle ihre Verehrung zu zollen. Die frommen Pilger glauben sich dadurch Gesundheit und langes Leben, Schutz vor bösen Geistern und die Vergebung der Sünden, sogar der in Zukunft noch zu begehenden, zu sichern. Als notdürftiges Obdach für die Pilger sind am Fuß des Gipfelkegels, wo auch die buddhistischen Mönche wohnen, eine Anzahl Bretterhütten errichtet. Übrigens wird der Adamspik nur im Winter bis Anfang April besucht, und nur in dieser Zeit halten sich die Mönche hier oben auf. Denn in den anderen Monaten, zur Regenzeit, ist der Gipfel zumeist so schweren Gewittern ausgesetzt, daß man ihn nicht besteigen kann.

Unseren Abstieg vom Adamspik traten wir in südlicher Richtung nach Ratnapura an, der Stadt der Edelsteine, von der ich schon früher gesprochen habe.

Das weitaus wichtigste Mineral Ceylons ist der Graphit, im Welthandel auch Plumbago genannt. Er bildet einen der größten Exportartikel des Landes und findet auch in der deutschen Industrie, besonders bei unserer hochentwickelten Bleistiftfabrikation, neben dem sibirischen Graphit in umfangreichster Weise Verwendung. Kurunegala, die Hauptstadt der Nordwestprovinz, ist der Mittelpunkt des ceylonischen Graphitgrubenbezirks, und als ich wieder einmal in dieser Gegend zu tun hatte, beschloß ich mir bei der Gelegenheit einen der Minenbetriebe anzusehen.

Man konnte mit der Eisenbahn damals nur bis Polgahawela, der halbwegs zwischen Colombo und Kandy liegenden Station, fahren und mußte von dort den Postwagen mit der vielversprechenden Aufschrift »Royal Mail« benutzen, doch war weder an dem alten klapperigen Omnibus noch an den nicht minder klapperigen Rössern etwas Königliches zu bemerken. Als dem einzigen Europäer unter den Passagieren überließ man mir den luftigen Sitz neben dem singhalesischen »Schwager«, während die inneren, höchstens für sechs Personen bestimmten Plätze mit zehn Eingeborenen bepackt wurden, darunter auch zwei Burgher-Damen (Mischlinge) mit Kind und Kegel, Schoßhündchen und Vogelbauer. Über dem herrlichen Gefährt und rund herum waren zahllose Koffer und Reiseeffekten angebunden. Im Zuckeltrab ging es auf der chaussierten Landstraße dahin, alle vier Meilen wurden die Pferde ausgewechselt und durch andere, womöglich noch steifbeinigere Klepper ersetzt. So erreichten wir langsam aber sicher spät abends Kurunegala, eine ganz ansehnliche Stadt mit einem Rasthaus, wo ich die Nacht verbrachte. Sie war für mich freilich kurz genug, denn schon um drei Uhr morgens, also in tiefster Dunkelheit, setzte ich meine Reise mit einem leichten zweiräderigen Ochsenkarren, einem sogenannten Hackery, gezogen von einem Zebuöchslein, fort. Ein Vergnügen ist das gerade nicht, denn diese nicht gefederten Karren stoßen ganz jämmerlich, so daß einem nach ein paar Stunden zumute ist, als ob man keinen heilen Fleck mehr am Leibe hätte. Der Zebuochse läßt sich, wie seine braunen Herren und Meister, unendlich viel Zeit, denn solche Einfälle, wie etwa der, einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufzustellen, liegen seinem gesunden Rindviehverstande vollständig fern. Abgesehen von der Vibrationsmassage auf dem von Lastkarren ausgefahrenen, holperigen Kieswege war die Fahrt bei Mondschein und in der würzigen, frischen Nachtluft ganz angenehm. Es ging durch ausgedehnten dichten Dschungel, der den Weg rechts und links beinahe wie mit grüner Mauer umschloß, und der Karrenführer verkürzte mir die Zeit durch Erzählungen von früher, als es hier noch Leoparden und Elefanten in Fülle gab. Es tat mir sehr leid, daß ich statt der Schrotflinte keine Kugelbüchse mitgenommen hatte, denn zweimal hätte ich Gelegenheit gehabt, auf wilde Schweine zum Schuß zu kommen, und alle Augenblicke sah ich einen Schakal auf dem mondbeschienenen Pfade schleichen.

Um sechs Uhr stieg die Sonne hinter den Bergen empor und wir begegneten einem mit zwei kräftigen Höckerochsen bespannten Lastkarren mit Graphit. Um acht Uhr erreichten wir das aus ein paar Hütten bestehende Dorf Gokarella. Hier nahm ich aus den mitgenommenen Vorräten ein kleines Frühstück ein, Brot gibt es in dieser Gegend nicht mehr und an die Reispfannkuchen der Singhalesen habe ich mich nie gewöhnen können. Dem braven Zugöchslein war die Rast ebenfalls zu gönnen, denn später hörte der Kiesweg auf und der Karren mahlte ächzend durch Sand, so daß ich es vorzog, etwas zu Fuß zu gehen. Bald gab der Wald einen entzückenden Ausblick auf die Berge frei, wo der Graphit abgebaut wird und ein paar Häuschen an den Felsen kleben.

Als ich bei den Gruben angekommen war, arrangierte der Aufseher bereitwilligst eine Besichtigung für mich. Die Hauptmine liegt in einer mächtigen Felsspalte von 10 Meter Breite und 100 Meter Tiefe. Das Ganze deutet darauf hin, daß ehemals ein bedeutender Gießbach hier seinen Ursprung gehabt haben muß, jetzt sind nur noch unbeträchtliche Quellen vorhanden, die mit ein paar Rohrleitungen abgeführt werden. Die ganze Art der Graphitgewinnung ist höchst primitiv, moderne Maschinen findet man nur in wenigen Gruben. Große Leitern aus Bambusrohr führen fast völlig senkrecht in die Schlucht hinab und die Leitersprossen sind durch den daran haftenden nassen Graphitschmirgel so schlüpfrig, daß es geradezu halsbrecherisch ist, daran hinunterzuklettern. Hier und dort fehlen auch ein paar Sprossen, dann muß man an den Seitenstäben weiterrutschen. Alles, was man in der Grube anfaßt, ist naß und schmierig von dem ölig fettigen Schmirgel. Am Grunde der Felsschlucht führen schmale, etwa einen Meter hohe Stollengänge in das Gestein. Beim matten Schimmer von Kokosöllämpchen, bestehend aus einem Stück Kokosschale mit einem Zeugfetzen als Docht, krochen wir in einen der Gänge hinein, überall sieht man den Graphit in Adern schimmern, die den Granitfelsen durchziehen, dazwischen goldig glänzendes Erz, Kupferkies, von den Bergleuten Wassergold genannt. Von den Stollen gehen wieder senkrechte enge Schächte 100-200 Fuß in die Tiefe, je nachdem der Stand des Grundwassers es erlaubt. In den Stollen schlagen die Bergleute, durchweg Eingeborene, den Graphit in mehr oder minder großen Stücken ab, und Hunderte von beinahe völlig nackten Kulis befördern die Ausbeute in Holzeimern nach dem Hauptschacht, wo die Eimer von anderen Kulis, die auf der großen Bambusleiter übereinander stehend verteilt sind, von Hand zu Hand wandernd, nach oben befördert werden. Von irgendwelchen Maschinerien oder Dampfpumpen ist in dieser Grube, wie in den meisten, keine Spur vorhanden, alles wird mit der Hand betrieben. Die Arbeitskräfte sind ja so billig. Auch Ventilationseinrichtungen fehlen, deshalb herrscht hier unten eine Luft zum Ersticken und man begreift es nicht, wie es die Leute in den Stollen stundenlang aushalten können. Ich für meinen Teil hatte bald genug davon und trat wieder den Rückzug an, diesmal mit dem eleganten »Lift«, bestehend aus einer Regentonne, die mit einer Winde hinaufgezogen wurde. Makellos sauber war ich in die Grube gestiegen, pechschwarz glänzend, von Öligkeit triefend, langte ich wieder oben an, so daß ich zunächst einmal ein Reinigungsbad nehmen und die Kleider wechseln mußte, während mich der Aufseher mit Biskuits bewirtete, die auf ein Jubiläumsalter von mindestens drei Jahren zurückblicken konnten. Der Graphit wird gleich an Ort und Stelle von dem gröbsten anhaftenden Gestein befreit und in die Fässer gepackt, in welchen man ihn von Colombo nach Europa und Amerika verschifft.

Auf der Rückfahrt nach Kurunegala zog mit großer Schnelligkeit ein Gewitter auf und bald goß es in Strömen, während der Donner in den Bergen wiederhallte. Wir waren schon völlig durchnäßt, als wir endlich auf eine Eingebornenhütte stießen und Schutz darin fanden. Die Insassen, Mann, Frau, Großmutter und ein halbes Dutzend Gören, waren nicht wenig erstaunt über den hohen Besuch. Zur Verbesserung der Zimmerluft zündete ich mir ein Pfeifchen an und offerierte dem Singhalesen auch etwas Tabak, den er aber in den Mund steckte und zu kauen vorzog. Nachher machte sich die Familie über ihren Reis mit Curry her, während ich meinem Reisekoffer eine Wurst und eine Flasche Bier entnahm und mir ein grandioses Abendessen leistete.

Als sich das Unwetter ausgetobt hatte, setzten wir zu später Nachtzeit unsere Fahrt fort und kamen nach ein paar Stunden in Gokerella an, wo ich den Rasthauswirt aus dem Schlafe klopfte, um bald darauf selbst in tiefem Schlummer zu liegen. Am folgenden Tage gönnte ich mir Ruhe und fuhr erst spät nachmittags nach Kurunegala. Dort bestieg ich am nächsten Tage den Ibakgalla (Schildkrötenberg), auf dem sich eine Vihara, ein Buddhistentempel, nebst einem kleinen Kloster befindet. Einen Brunnen gibt es hier nicht, die Priester sind deshalb auf das Regenwasser angewiesen, das sie in einem Sammelbecken auffangen. Von den frommen Brüdern war gerade keiner anwesend, mit Ausnahme eines ganz jungen kleinen Burschen, der aber ganz wie die Alten mit dem gelben Priestergewand bekleidet war und ebenso wie diese einen kahlgeschorenen Kopf hatte. Mein singhalesischer Begleiter behandelte den Knaben übrigens genau so ehrfurchtsvoll wie einen erwachsenen Priester. Als ich den Wunsch ausdrückte, den Tempel besichtigen zu dürfen, holte der Punchi Unanse (Kleiner Hochwürden, wie ihn mein Begleiter anredete) einen mächtigen Schlüssel und führte uns in den Tempel, in welchem es außer den üblichen Buddhastatuen nichts zu sehen gab. Die Statuen waren zumeist aus dem Felsen, an den sich der Tempel anlehnte, selbst ausgehauen und mit ockergelber Farbe poliert, der süßliche Duft der zum Opfer dargebrachten Tempelblume (Michelio Champaca) erfüllte betäubend das Heiligtum.