|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Erste Eindrücke In Colombo – Wie man dort wohnt und lebt – Die Galle Face Promenade – Verkehr mit den Eingeborenen – Indische Hotels – Meine ersten Unternehmungen – Erfahrungen beim Elefantenhandel – Weihnachten im Urwald – Zusammenstoß mit einer Giftschlange – Nächtliche Elefantenidylle im Dschungel – Von Bajaderen und Teufelstänzern

Verwirrend in ihrer Buntheit und fast betäubend sind die Eindrücke, die auf den Ankömmling losstürmen, der sich zum erstenmal in eine lebhafte Stadt des tiefen Südens versetzt sieht. Er hat alle Hände voll zu tun, alle Gedanken zu sammeln, um mit seinem Gepäck glücklich vom Schiff ans Land zu kommen, und während er noch mit dem Zollinspizienten verhandelt, muß er sich auch schon mit all den erwünschten oder unerwünschten, nötigen oder unnötigen Geistern befassen, die ihm seine Dienste anbieten: Gepäckträger, Wagenführer, Hotelbedienstete, Dolmetscher und so weiter, dazu Händler mit Gegenständen, die für den Ankömmling im Augenblick so überflüssig wie nur möglich sind und dennoch so eindringlich angepriesen werden, als ob von ihrem Kauf oder Nichtkauf sein Seelenheil abhinge. Sind alle Angriffe glücklich abgeschlagen, alle Förmlichkeiten erledigt, so hat der Ankömmling zunächst nur den Wunsch, seine Person und seine Habe unter ein gastliches Obdach zu bringen, sich einzuquartieren. Unter diesen Umständen, in der Aufregung, Hast und dem Lärm der Ankunft auf fremdem Boden, sind die ersten Eindrücke manchmal nicht gerade sehr angenehmer Art, und der Fremde atmet erst auf und kommt zur Ruhe, wenn er in seinem Hotel wie in einem schützenden Hafen landet und sich allmählich mit seiner ungewohnten Umgebung vertraut macht.

Es läßt sich begreifen, daß auch ich bei meiner ersten Ankunft in Colombo kein Auge für die Schönheiten und den farbenfrohen, exotischen Reiz der Tropenstadt hatte, denn es galt sofort alle möglichen praktischen Fragen zu regeln, die mit meinem Aufenthalt und meinen besondern Aufgaben in Ceylon zusammenhingen. Ich begab mich deshalb vor allem zum deutschen Konsulat, um mich dort vorzustellen und mir die nötigen Auskünfte zu verschaffen, und machte dann die Bekanntschaft einiger in Colombo ansässiger Landsleute, die gemeinschaftlich ein auf den Namen Rheinfels getauftes Bungalow bewohnten. Unter Bungalow versteht man in Indien ein leichtgebautes, dem Klima und den Lebensgewohnheiten der heißen Zone angepaßtes Europäerhaus. Ein derartiges, zumeist nur aus einem Erdgeschoß bestehendes, höchstens einstöckiges Haus aus Holz- und Mauerwerk muß eine möglichst freie Lage haben, damit es von allen Seiten vom Wind bestrichen wird. Ein überhängendes Dach oder eine rings um das Haus laufende Veranda schützt die Außenwände vor der direkten Sonnenbestrahlung. Der Fußboden des Erdgeschosses darf nicht unmittelbar auf dem Erdboden liegen, da sonst das Ungeziefer und zur Regenzeit auch die Feuchtigkeit leicht Zutritt hätten; man setzt das Haus deshalb gern auf freistehende gemauerte Pfeiler, zwischen denen die Luft hindurchstreicht. Die ganze Bauart des Tropenhauses zielt darauf hin, für Lüftung und möglichst kühle Räume zu sorgen. Paradoxerweise holen sich die Neulinge in den tropischen Hotels trotz aller Hitze oft Erkältungen und rheumatische Beschwerden, weil sie die an windigen Tagen ziemlich heftige Zugluft in den Gesellschaftsräumen nicht vertragen. Es ist ja eine bekannte und von den Ausländern gern bespöttelte Tatsache, daß der Deutsche so empfindlich gegen Zugluft ist, während andere Völker die Zugluft in den Wohnräumen geradezu suchen und schätzen. Zu den Eigentümlichkeiten des Bungalows gehört es ferner, daß man die Küche und sonstigen Wirtschaftsräume, sowie die Klosett- und Badeanlagen gern in einem Nebenbau unterbringt, damit sowohl die störenden Geräusche der hantierenden Dienerschaft wie auch die gesundheitsschädlichen Ausdünstungen von den Wohnungen ferngehalten werden. Der Nebenbau wird dann meistens durch einen gedeckten Gang mit dem Hauptgebäude verbunden. Die Veranda, der Lieblingsaufenthalt der Bewohner während der kühleren Tagesstunden, ist möglichst breit und geräumig. Natürlich wird vor allen Dingen darauf geachtet, daß der Erdboden, auf den das Bungalow zu stehen kommt, trocken und fest ist, denn lockerer oder gar feuchter Boden beherbergt jene Malariakeime, die dem Europäer so gefährlich werden. Aus demselben Grunde, und um auch das Festsetzen von Schlangen, Ungeziefer und Ameisen zu verhindern oder wenigstens zu erschweren, sind im Mauer- und Holzwerk alle unnötigen Hohlräume zu vermeiden. Man ersieht aus diesen kurzen Angaben, wieviele Umstände selbst beim Bau eines ganz einfachen Tropenhauses berücksichtigt werden müssen.

In dem Bungalow Rheinfels fand ich nun gastfreundliche Unterkunft. Die Gastfreundschaft spielt in den heißen Überseeländern eine wichtige Rolle, ganz besonders aber in Indien. Eigentliche Hotels nach europäischer Art gibt es nur in den großen Städten, und auch in diesen sind sie häufig schon mehr als primitiv. In den kleineren Ortschaften sieht sich der Fremde entweder auf die von der englischen Regierung unterhaltenen Rasthäuser angewiesen, die aber gewöhnlich nur für vorübergehenden Aufenthalt Unterkunft gewähren, oder auf die gastfreundschaftliche Aufnahme bei ansässigen Personen, denen er schon bekannt ist oder an die man ihn empfohlen hat. Da die besonderen Landesverhältnisse es so erheischen, wird die Gastfreundschaft in Indien unter Landsleuten gern und ohne Kleinlichkeit ausgeübt, wie denn überhaupt eine gewisse großzügige, allem Pedantischen abholde Lebensauffassung zu den charakteristischen Eigentümlichkeiten des Überseers gehört.

Kaum hatte ich mich in unserem Bungalow einigermaßen heimisch gemacht, als ich auch schon die Vorbereitungen zu einer Expedition ins Innere der Insel traf, um dort Elefanten zu kaufen und meine übrigen Aufgaben zu erledigen. Aber bevor ich hierauf eingehe, gehört es sich wohl, den Leser mit Colombo näher bekanntzumachen und ihm das »Tropenparadies«, wie man die Hauptstadt Ceylons häufig genannt hat, vor das geistige Auge zu führen.

Es ist das Seltsame an Colombo, daß man die Stadt, abgesehen von dem Geschäftsviertel am Hafen mit seinen großen Häuserblocks und amtlichen Gebäuden, eigentlich gar nicht sieht. Wenigstens nicht in der Gestalt sieht, in der uns eine europäische Stadt zu erscheinen pflegt: als eine geschlossene, massige Anhäufung von Straßen und hohen Häusern. Colombo ist eine Gartenstadt, sehr weitläufig in der Anlage, ganz locker über eine Fläche verteilt, auf der bei stärkerer Ausnützung des Geländes das Zehnfache der Einwohnerzahl – die sich heute auf 215 000 beläuft – untergebracht werden könnte. Schier endlos ausgedehnte Alleen durchziehen diesen weiten Raum, der, vom Standpunkt eines Häuserspekulanten aus betrachtet, hauptsächlich aus »baureifen Grundstücken« besteht; endlose Alleen, die sich allmählich ins Vegetationsdickicht der Peripherie verlieren. Der Fremde, der sich von seinem Rikschakuli aufs Geratewohl kreuz und quer durch die Gartenvorstädte Colombos kutschieren läßt, wird die Empfindung nicht los, daß diese Fahrt noch stunden- oder tagelang dauern könnte, ohne daß sich ein Ende der Straßen, Alleen oder Promenadenwege absehen ließe. Die Bungalows, Villen oder Eingeborenenhütten verschwinden unter dem Überschwang eines Pflanzenwuchses, der keine Hemmungen zu kennen scheint. Das vorherrschende Gewächs ist die so dekorative stolze Palme in ihren mannigfachen Arten: die Kokospalme mit dem meistens gebogenen Stamm, die die salzhaltige Luft der Küste liebt; die kerzengerade schlanke Arekapalme, deren klein zerschnittene Nuß, mit etwas Kalk und Tabakblättern gemischt und in das Betelblatt gewickelt, von den Eingeborenen als Reiz- und Erfrischungsmittel gekaut wird; die prächtige Talipotpalme mit ihren riesigen Schirmblättern, die nur einmal in ihrem Leben, zwischen dem 60. und 70. Jahre, blüht, um bald darauf einzugehen; die Palmyrapalme mit Büschelblättern, die wie Straußfedern aussehen; die seltsam pfauenradartige Ravenala, der »Baum des Reisenden«, in dessen Blattscheiden sich das trinkbare Wasser ansammelt, nach dem der Wandernde sucht. Neben den Palmen welche Fülle von anderen Bäumen, Sträuchern und kleineren Gewächsen! Um nur ein paar der wichtigsten zu nennen: Bambus, Banane, Brotbaum, der Jackbaum mit den unmittelbar aus dem Stamm hervorwachsenden Früchten, der Mango und der Mangostin, die Spender der geschätztesten Tropenfrüchte, der Feigenbaum mit seinen phantastischen, oft zu förmlichen Hainen sich auswachsenden Luftwurzeln, und die üppige Rankenpflanze Bougainvillia, deren leuchtend violette Blüten durch blendende Schönheit berücken. Dann die stark riechenden Gewürzpflanzen, besonders der Zimmt, dessen feiner Duft streckenweise die ganze Luft erfüllt. Es gibt unter diesem Himmelsstrich zwischen Vergehen und Werden keine Pause, ununterbrochen das ganze Jahr hindurch grünt und blüht es in ewigem Sommer, in ewigem Licht, es scheint keinen Anfang und erst recht kein Ende zu geben in dem beständig neues Leben gebärenden Chaos der dunkelgrünen Vegetation über der schweren rötlichen Erde.

Colombo erstreckt sich etwa 11 km an der sanft nach außen gebogenen Küste entlang und ungefähr 4 km ins Land hinein. Einen eigentlichen Naturhafen besitzt Colombo nicht, aber die ursprünglich offene Reede ist allmählich durch riesige Wellenbrecherdämme so gesichert worden, daß sie den auf ihr ankernden Schiffen auch zur Zeit des schwersten Südwestmonsuns, der die Wellen an den Molen haushoch emporpeitscht, völligen Schutz gewährt. An den Hafen grenzt der älteste europäische Stadtteil, Fort genannt, weil sich hier früher das Fort befand, das die Portugiesen zum Anfang des 16. Jahrhunderts errichtet und das die Niederlande später weiter ausgebaut hatten. Heute ist das Fort die Geschäftsstadt, die City Colombos, mit den Amtsgebäuden, den Konsulaten, Banken,, Kontoren, dem Zollamt, der Hauptpost usw. Der Verkehr konzentriert sich in der Yorkstreet und der Queenstreet mit ihren Warenhäusern, Agenturen, Kuriositäten- und Juwelenläden und sonstigen Geschäften. An das Fort schließt sich nach Osten der Stadtteil Pettah an, die Geschäftsstadt der Eingeborenen, tagsüber der Mittelpunkt eines ungemein bunten, interessanten Treibens. In den Straßen mit den niedrigen Häusern und den offenen Verkaufsläden drängt und schiebt sich die Menge: Singhalesen, Tamulen, Indo-Araber, Malaien, Mischlinge, und da die Eingeborenen im allgemeinen keinen rechten Begriff vom Wert der Zeit haben, wird jedes Geschäft unglaublich in die Länge gezogen. Sie bringen es fertig, als Kauflustige eine Stunde lang oder noch mehr um die geringste Kleinigkeit zu feilschen, ehe sie sich zum Kauf entschließen; oft genug kommt es selbst dann noch nicht zum Abschluß, sondern die Bemühungen, einen weiteren kleinen Vorteil herauszuschlagen, werden am nächsten Tage mit frischen Kräften fortgesetzt. Man darf nun nicht etwa denken, daß der Händler diese Widerhaarigkeit seiner Kunden als lästig und ungehörig empfindet. Ein europäischer Kaufmann hätte freilich nicht so viel Geduld, er würde sich für solche Kundschaft bedanken und sie bald energisch hinauskomplimentieren. Aber der orientalische Händler hat eine gänzlich anders geartete Auffassung vom Geschäft. Ohne tüchtiges Handeln und Feilschen würde ihm sein Metier gar keinen Spaß machen. Er liebt die Weitschweifigkeit, die Unterhaltung, und er hielte den Käufer, der ihm sofort den geforderten Preis bezahlt, sicherlich für einen bedauernswerten Narren. Denn die Preise sind allgemein hoch aufgeschlagen und dazu bestimmt, heruntergefeilscht zu werden. Ist das Geschäft endlich zustande gekommen, so freut sich jeder, Händler sowohl wie Käufer, in dem Bewußtsein, den anderen tüchtig übervorteilt zu haben. Welche Ausdauer und Zähigkeit der indische Händler entwickelt, wenn es gilt, eine Ware an den Mann zu bringen, davon lassen sich ergötzliche Stücke erzählen.

Die Pettah geht in eine Reihe anderer Eingeborenen-Stadtteile über, die sich, je mehr sie sich von der Küste entfernen, allmählich ins Ländliche und ins Dickicht der Vegetation verlieren. Zwischen diesen Eingeborenenquartieren und der sehr weitläufig angelegten europäischen Gartenstadt liegt ein großes flaches Wasserbecken, der Frischwassersee, in welchem die Eingeborenen zu gewissen Tageszeiten ihre von der Religion vorgeschriebenen Waschungen vornehmen. Die bevorzugte Promenade der Europäer und des vornehmen Teiles der Einwohnerschaft ist die Galle Face Road, eine herrliche Straße, die sich vom Fort südwärts unmittelbar am Meer entlang, an den Rasenplätzen von Galle Face Esplanade vorbei, bis zu dem stattlichen Galle Face Hotel erstreckt, einem der wenigen wirklich erstklassigen Hotels Indiens, und noch weiter darüber hinaus bis zu den südlichen Vorstädten. In den heißen Tagesstunden liegt die Galle Face Road ziemlich verödet da, wie es denn überhaupt der Europäer aus guten Gründen vermeidet, sich der vollen Glut des Tagesgestirns mehr auszusetzen, als unbedingt nötig ist. Aber das Bild verändert sich am späten Nachmittag. Wenn sich die Sonne über dem Meere dem Horizont zu nähern beginnt, wenn die Schatten länger werden, die Hitze nachläßt und von den Wassern ein kühlerer Lufthauch durch die Palmenwipfel streicht, dann beginnt es auf der Galle Face Promenade lebendig zu werden. Das sind die Freiluftstunden des Europäers, die leider karg bemessenen Stunden zwischen Tagesende und Nacht. Die Offiziere und ihre Damen, die Beamten, die aus den Kontoren kommenden Kaufleute, die Fremden in den Hotels, sie alle nehmen diese köstlichen frischen Stunden des zur Neige gehenden Tages wahr, und mit hunderten von Wagen, Automobilen, und den von Menschenkraft gezogenen Rikschas entwickelt sich auf dem wundervollen Strandweg ein Korso, der an exotischem Reiz der Erden nicht seinesgleichen hat. Schon der landschaftliche Rahmen ist einzigartig. Gegen Westen das unermeßliche Meer, niemals eintönig in seiner Färbung, am wenigsten jetzt des Abends, wo der sinkende Sonnenball eine Flut spielender, schillernder Lichter über die Wellen jagt, rote, gelbe, bläuliche, grüne, in jedem Augenblick wechselnd und immer anders – ein Farbenzauber, der in den ebenso huschenden und sich haschenden Lichtern des Himmels sein Widerspiel findet. Auf der anderen Seite die weiten Rasenflächen der Galle Face Esplanade, belebt von schlanken jugendlichen Gestalten beiderlei Geschlechts, in Weiß gekleidet, die dort die Bälle werfen oder in anderem Freiluftsport die Glieder bewegen. Für gewöhnlich ist das Meer ruhig oder nur leise bewegt, der Himmel klar; in bestimmten Monaten aber jagt der Monsun die Wogen gegen den Strand, daß sie hoch aufspritzen und ihr salziger Hauch die Kleider der Promenierenden netzt und durchdringt. Dann ist der Himmel oft düster von Wolken umhangen, und eine ergreifende schwermütige, trübe Stimmung lastet auf allem Lebenden, Mensch und Kreatur, ja auch auf den Pflanzen. Es überwiegen aber, wie gesagt, die klaren und heiteren Tage. Am Strande, zwischen Meer und Promenade, auf dem feinkörnigen Sand und zwischen den Steinen tummeln sich, von ihren indischen Ayah, den Kindermädchen, sorgfältig betreut, die Kleinen der Ansiedler. Sie lassen flache Steinchen auf der Oberfläche des Meeres hüpfen oder sie stören die am Strande hausenden Krabben auf, die handtellergroßen, kreisrunden Krabben, die sich auf der Flucht so komisch vorwärts bewegen, indem sie nämlich, infolge der eigentümlichen Anordnung ihrer Beine, seitwärts laufen. In den Korso der Europäer auf der Galle Face Road mischen sich auch die vornehmen Eingeborenen gern. Es gibt sehr wohlhabende Singhalesen und Indo-Araber in Colombo, die sich jeden Luxus gestatten dürfen. Sie fahren in stolzen Karossen mit beturbanten Dienern oder in den hübschen buntbemalten, von kleinen Zebuochsen gezogenen Karreten und sind nebst ihren Damen in feinste Seide und farbenfrohes Musselin gehüllt. Fußgänger sieht man nicht viel. Der Europäer sowohl wie der vornehme Eingeborene geht in den Tropen nicht gern zu Fuß. Man wird in dieser Hinsicht etwas bequem, muß sich auch aus Gründen der Repräsentation, weil man doch eben als europäischer »Master« etwas besonderes ist oder es wenigstens darstellen soll, meistens im Wagen zeigen. Trotz der Konkurrenz des auch in Indien zu starker Verbreitung gelangten Automobils hat sich die Rikscha, das von einem Kuli gezogene zweirädrige Wägelchen, seine Beliebtheit bewahrt. Die Rikscha ist eine verhältnismäßig neue Einrichtung, denn sie kam erst 1870 in Japan auf und ist von dort auch nach Ceylon gelangt, während sie auf dem indischen Festlande nur stellenweise Eingang gefunden hat. Dem neu angekommenen Europäer mit seinem starken sozialen Empfinden kostet es anfangs eine kleine Überwindung, sich von einem Menschen wie von einem Zugtiere vorwärtsbewegen zu lassen; aber das liegt nun einmal in den Verhältnissen, und der Rikschakuli ist weit davon entfernt, seine Tätigkeit, der er sein Brot verdankt, als eine Herabwürdigung aufzufassen.

Ich möchte hier einschalten, daß meine Schilderungen weniger auf das noch ziemlich bescheidene Colombo zutreffen, wie ich es bei meiner ersten Ankunft in Ceylon im Jahre 1885 vorfand, als vielmehr auf das inzwischen viel größer und stattlicher gewordene Colombo der letzten Jahre vor Kriegsausbruch nach einer Entwicklung, die ich in den langen Jahren meines dortigen Aufenthaltes mit durchgemacht habe, und an der ich selbst für mein Teil mitwirken durfte.

Von den Eingeborenen, den verschiedenen Rassen, ihrer Religion, ihren Sitten und Lebensgewohnheiten spreche ich später in einem anderen Kapitel. An dieser Stelle möchte ich nur noch kurz darauf eingehen, wie der Fremde bei vorübergehendem Aufenthalt in Colombo zu leben pflegt.

Die bevorzugte Lage Colombos an einem der wichtigsten Punkte der maritimen Etappenstraße von Europa nach Ostasien hat es mit sich gebracht, daß die Hauptstadt Ceylons vom Fremdenstrome viel stärker berührt wurde, als die großen Hafenstädte des indischen Festlandes: Bombay, Kalkutta, Madras. Denn alle Dampfer der großen Überseelinien nach Süd- oder Ostasien und Australien, die deutschen Reichspostdampfer, die englischen, holländischen, französischen Postdampfer, liefen auf der Aus- und Heimreise Colombo an und machten hier zum Zweck der Kohlenübernahme Station. Die Passagiere fanden dabei Zeit genug, sich wenigstens einen kurzen Einblick in die Stadt zu verschaffen; viele aber, besonders die Fahrgäste unserer Reichspostdampfer, benutzten auch die Gelegenheit, um Ceylon gleich gründlicher kennenzulernen, sie überschlugen deshalb hier einen Dampfer und setzten die Seereise erst in acht oder vierzehn Tagen fort. So kommt es, daß Colombo, wenigstens bei den Deutschen, die bekannteste und populärste indische Stadt ist, die jeder Ostasienfahrer oder Weltumsegler aus eigener Anschauung kennt.

Die angenehmen Unterkunftsverhältnisse in Colombo sowohl wie auch an den beiden besuchtesten Plätzen des inneren Ceylon, in Kandy und Nuwara Eliya, taten das Ihrige, um die Beliebtheit dieses Tropenparadieses zu steigern. Im allgemeinen ist ja das Gasthaus- und Verpflegungswesen in Britisch-Indien nicht gerade ideal, es entspricht nicht den Anforderungen, die man in Europa zu stellen gewohnt ist, und bleibt hinter den anderen guten Einrichtungen des großen Landes, besonders dem trefflichen Eisenbahnwesen, weit zurück. Wirklich erstklassige Gasthöfe, in denen auch der verwöhnte Reisende nicht allzu viel vermißt, gibt es eigentlich nur in Bombay, Colombo, Kandy und einigen Höhenkurorten, wie Nuwara Eliya. Aber selbst in den besten indischen Gasthäusern darf der Fremde nicht erwarten, daß alles wie am Schnürchen geht, wie er es von den großen Hotels seiner Heimat her gewohnt ist. Man muß sich eben in die Landessitten fügen, und zwischen den Sitten Indiens und denen Europas liegt eine ganze Welt. Was dem Fremden in großen indischen Gasthäusern am meisten auffällt, ihn aber oft auch am meisten irritiert, ist der Überfluß an dienstbaren Geistern und trotzdem der Mangel an einer sorgfältigen, auf die Wünsche des Gastes rasch und verständnisvoll eingehenden Bedienung. Obwohl es auch unter den indischen Dienern »Perlen« gibt, läßt sich nicht bestreiten, daß die Bedienung in den Hotels im allgemeinen um so lässiger gehandhabt wird, je mehr Bediente vorhanden sind, und daß ein einziger gut geschulter, intelligenter europäischer Kellner oder ein tüchtiger deutscher Hausknecht der guten alten Art im Handumdrehen mehr leistet, als ein halbes Dutzend indischer Hotelbedienter in einer Stunde. Das liegt im System, in der komplizierten Standes- und Arbeitseinteilung, von der wir später noch sprechen werden, schließlich auch in der angeborenen Trägheit, der vom Klima und vom ganzen Milieu bedingten Gleichgültigkeit, mit der ein ungebildeter Inder dem Tun und Treiben des Europäers gegenübersteht. Man lernt die Seele der Eingeborenen erst nach langen Jahren des Aufenthalts unter ihnen einigermaßen – nur einigermaßen, vollkommen niemals – kennen, und deshalb ist vom Fremden auch nicht zu verlangen, daß er sofort den richtigen Ton, die richtige Haltung im Verkehr mit seinem indischen Diener findet. Er macht begreiflicherweise Fehler, und der schlimmste Fehler ist der, in Übertragung europäischer Gewohnheiten auf indische Verhältnisse die saumselige Dienerschaft anzudonnern. Es läßt sich verstehen, daß der durch Hitze und andere Beschwerden oft höchst gereizte Ankömmling bei Gelegenheit die Nerven verliert und bei Nachlässigkeiten der Dienerschaft in Wut gerät. Aber das richtige Mittel ist es nicht, da man dem Inder nur mit ruhiger Festigkeit beikommen kann; zornige Aufwallungen verfehlen gänzlich den Zweck.

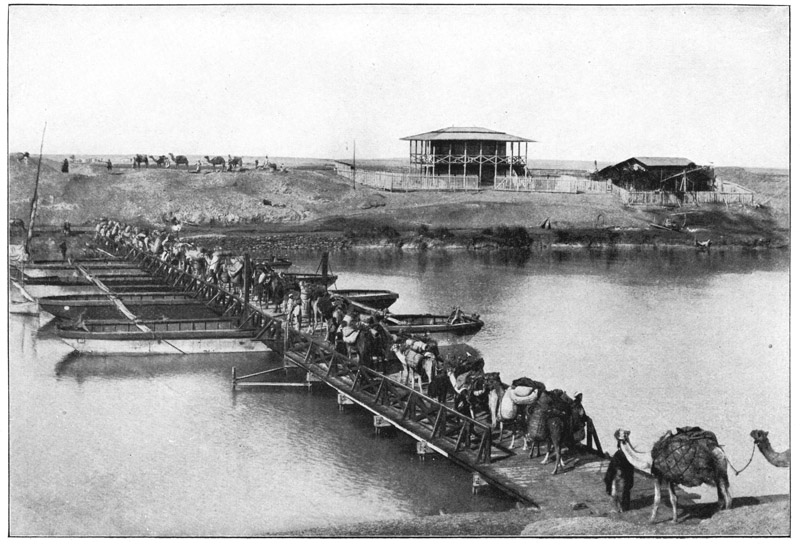

Seine Hoheit Prinz Dido aus Didotown

Karawane über den Suezkanal nach Mekka

Abgesehen von gelegentlichem Dienstbotenärger fühlt sich der Reisende in einem großen Tropenhotel, wie etwa dem prächtig am Strande gelegenen Galle Face Hotel in Colombo, sehr wohl. Nach englischer Sitte sind die Fremdenzimmer, da nur für den Aufenthalt in der Nacht bestimmt, sehr einfach, aber zweckmäßig eingerichtet; das Bett wird ringsum von einem großen, bis auf den Boden wallenden Gazevorhang umhüllt, der den Moskitos, diesen gefährlichen Überträgern der Malariafieberkeime, den Zutritt zum Schläfer verwehrt. Gewöhnlich hat jedes Fremdenzimmer seinen eigenen Toilette- und Baderaum. Was diesen betrifft, so wird sich darin allerdings niemand von Faustens Wunsch: »Hier möcht' ich volle Stunden säumen« bewegt fühlen. Denn es ist kein hochelegantes »W. C«, kein »Bath-room« mit allen Schikanen, sondern nach Landessitte ein roh auszementiertes, dunkles Kabinett mit einem kleinen, offenen Tank, der abgestandenes Wasser enthält. Man badet stehend in der Weise, daß man mit einem Blechgefäß aus dem Tank Wasser schöpft und sich damit begießt. Die Benutzung von Badewannen sowie von heißem Badewasser ist in Indien wenig üblich.

Alle Bequemlichkeiten und aller Glanz konzentrieren sich in den großen indischen Hotels auf die Gesellschaftsräume, die zum Aufenthalt der Gäste während des größten Teiles des Tages, sowie zum geselligen Beisammensein bestimmt und deshalb viel weitläufiger und luxuriöser angelegt sind, als es in deutschen Hotels der Fall zu sein pflegt. Da findet man einen großen Speisesaal, in welchem an kleinen Tischen gespeist wird, einen Lesesaal mit zahlreichen, allerdings fast ausschließlich englischen Zeitungen oder Zeitschriften, Rauchzimmer für die Herren, Salons für Damen, Billardraum, Musiksaal usw., nicht zu vergessen eine glänzend eingerichtete Bar, an der man vom Universalgetränk Whisky-Soda bis zum raffiniertesten Cocktail alle »alkoholischen Gifte« erhält, die man begehrt. In allen Sälen surren elektrisch betriebene Ventilatoren und sorgen für Kühlung, überall laden verführerisch aussehende Liegestühle und Klubsessel zu schlemmerhaftem Faulenzen ein. Auch an Unterhaltung fehlt es nicht. In der »Hall«, auf der Veranda und im Garten stellen sich Händler ein, die unermüdlich mit einem schmeichlerisch leisen, betörenden Tonfall der Stimme ihre Schätze ausbreiten: Seidenstoffe, Stickereien, Teppiche, Edelsteine, Elfenbeinschnitzarbeiten und hundert andere »Curios«, wie sie der Fremde als Reiseandenken oder als Mitbringsel für die Lieben daheim gern zu kaufen pflegt. Daneben treten Gaukler auf und produzieren sich in ihren oft erstaunlichen Künsten, und beim nachmittäglichen Fünfuhrtee im Garten sorgt die Hausmusik oder die Militärkapelle für Ohrenschmaus. Kurz und gut, unter solchen Umständen, bei so vielen Bequemlichkeiten und Zerstreuungen ist es kein Wunder, wenn manche Hotelgäste aus dem Hotel überhaupt kaum herauskommen und sich die Tropenwelt eigentlich nur vom Klubsessel aus ansehen. Auch sonst ist für das leibliche Wohl gut gesorgt. Das erste einfache Vorfrühstück pflegt der Zimmerboy früh ans Bett zu bringen. Nach dem Aufstehen wird dann im Speisesaal ein kräftiges Frühstück, aus Eiern, Fleischspeisen und Obst bestehend, eingenommen. Zwischen ein und zwei Uhr wird das Lunch oder Tiffin, wie man es in Süd- und Ostasien nennt, serviert und abends zwischen sieben und acht Uhr beginnt die gemeinschaftliche Hauptmahlzeit, das Diner, bei der nach englischer Sitte erwartet wird, daß der Gast im Gesellschaftsanzug erscheint. So reichhaltig die Speisekarte auch ist, kann sie den deutschen Gaumen auf die Dauer kaum befriedigen. Er vermißt das Kräftige, Schmackhafte. Mit wenigen Ausnahmen ist die ganze englische Kolonialküche von abstoßender Fadheit, so daß man sich genötigt sieht, die verschiedensten Patentsoßen und scharfen Gewürze über die Speisen auszuschütten, damit sie nur überhaupt nach etwas schmecken. Schließlich hält man sich an solche Sachen, an denen nichts verdorben werden kann, wie zum Beispiel Reis mit Curry und das immer bekömmliche Ham and eggs.

So lebt der Fremde, der Hotelgast, in Colombo. Daß der ortsansässige Europäer, der Kolonist, ein bißchen anders lebt und sich dem süßen Nichtstun nicht in so ausgiebiger Weise hingeben darf, das ist selbstverständlich und davon wird später noch die Rede sein.

*

Nachdem ich so in großen Zügen, nur das Wesentliche herausgreifend, den Schauplatz meiner Tätigkeit und die ersten Eindrücke, die der Ankömmling in Ceylon empfängt, geschildert habe, kehre ich zu meinen ersten Unternehmungen auf der Insel zurück.

Die Verkehrsverhältnisse in Ceylon waren damals, in den achtziger Jahren, noch nicht so entwickelt wie heute. Von der Eisenbahn, die jetzt die ganze Insel durchzieht und sie seit 1914, über die Sandbänke der Adamsbrücke hinweg, auch mit dem indischen Festland verbindet, waren zu jener Zeit erst Teilstrecken in Betrieb. In den meistbevölkerten Provinzen gab es zwar schon gutgepflegte Landstraßen, auf denen auch Personenposten verkehrten, aber wer, wie ich, abseits von den allgemein betretenen Wegen zu tun hatte, mußte sich darauf einrichten, durch die pfadlose Wildnis zu wandern, in der es natürlich auch keine Unterkunftsstätten gab, und hatte seine ganze Ausrüstung dementsprechend zusammenzustellen.

Während ich noch mit den Vorbereitungen zu der Einkaufsexpedition beschäftigt war, schickte ich meine Leute, die schon für unsere früher hier tätig gewesenen Reisenden gearbeitet hatten, nach dem 30 englische Meilen von Colombo entfernten Elefantendistrikt von Labugama voraus und folgte ihnen nach einigen Tagen mit der Postkutsche nach. Die Leute hatten inzwischen unser kleines Zeltlager an günstiger Stelle, in Nähe einer Waldung, aufgeschlagen. Nun hieß es bei den verschiedenen Dorfvorstehern der Gegend Umschau halten und Erkundigungen einziehen, wo Elefanten verkäuflich wären. Wer in Ceylon auf dem Lande irgend etwas vorhat, irgend etwas durchsetzen will, kann nur mit Hilfe der Ratamahatmas, so heißen die Dorf Vorsteher, zum Ziel gelangen. Der Ratamahatma, bisweilen ein Mann von vornehmer Herkunft und entsprechend hoher Kaste, verkörpert in seiner meistens sehr wohlgenährten Person die lokale Autorität, und von dem Grade seiner Dienstbereitschaft und seines Wohlwollens hängt es zum großen Teile ab, ob man die Geschäfte, bei denen er behilflich sein soll, rasch oder langsam oder überhaupt nicht vorwärts bringt. Man muß sich also mit dem Ratamahatma auf einen guten Fuß stellen, und das erfordert immerhin die Gabe der Einfühlung in die Gedankengänge des Singhalesen. Es gilt für den Verkehr mit ihm genau dasselbe wie für den Umgang mit indischer Dienerschaft und überhaupt mit allen Indern: durch schroffes Auftreten, durch geflissentliches Betonen der (oft sehr fragwürdigen) Überlegenheit des weißen Masters erreicht man gewöhnlich nur das Gegenteil des Gewollten. Der Singhalese hat ein feines Gefühl für Würde und Schicklichkeit, wünscht anständig und höflich behandelt zu werden, und das ist füglich auch sein gutes Recht. Wenn es mir in meiner Ceylon-Praxis, in der ich fortwährend mit Eingeborenen aller Klassen zu tun hatte und auf ihren Beistand und guten Willen angewiesen war, gelungen ist, ohne nennenswerte Reibungen stets ein gutes, oft freundschaftliches Verhältnis mit ihnen zu unterhalten, so lag es einfach daran, daß ich in ruhiger und höflicher Weise mit ihnen verkehrte, daß ich zwar energisch auf der Erfüllung übernommener Pflichten bestand, aber sonst niemals jenen dünkelhaften Herrenstandpunkt hervorkehrte, den manche übelberatene Europäer in völliger Verkennung der Sachlage gern betonen.

Obwohl ich damals noch Neuling und ungewöhnlich jung war, gelang es mir doch schnell, das Vertrauen der Ratamahatmas zu erlangen. Wie ich von ihnen hörte, hatte in der Gegend vor kurzem ein Elefantenkraal stattgefunden, wobei man über vierzig wilde Elefanten gefangen hatte. An Tiermaterial fehlte es also nicht. Das erste Angebot, das mir gemacht wurde, betraf zwei Babyelefanten von vier Fuß Höhe, die aus dem Kraal stammten und deshalb noch sehr scheu waren. Wir wurden handelseinig, und ich setzte mit meinen Leuten und den Babyelefanten die Reise mit Ochsenkarren fort. Es ist keine ganz einfache Sache, solche verängstigten, störrischen, immer aufs Ausreißen bedachten Tiere unter Schwierigkeiten aller Art auf schlechten Wegen zu transportieren. Auf der Station Awisawella konnte ich nach tagelangem Feilschen einen schon gezähmten, sieben Fuß hohen Arbeitselefanten erwerben. Ich habe schon früher darauf hingewiesen, mit welcher Leidenschaft und Zähigkeit die Eingeborenen bei jedem Geschäft zu handeln pflegen. Glatte Geschäfte wie im europäischen Kaufmannsleben, aus Angebot und Ja oder Nein bestehend, gibt es im Verkehr mit Indern nicht, am wenigsten im Elefantenhandel. Anfangs scheint es immer, als ob es niemals zum Abschluß kommen würde, weil zwischen Forderung und Gebot eine unüberbrückbare Kluft gähnt. Stunden und oft Tage vergehen, und zehnmal machen die Parteien Miene, die hoffnungslosen Verhandlungen abzubrechen. Inzwischen wird der Singhalese nicht müde, die Vorzüge des fraglichen Tieres immer aufs neue herauszustreichen und mit Emphase zu versichern, daß gerade dieser Elefant sein liebster sei, und daß er sich gar nicht an den Gedanken gewöhnen könne, das Tier künftig nicht mehr um sich zu haben. Wie man daraus ersieht, trifft alles, was beim europäischen Pferdehandel üblich ist, auch auf den indischen Elefantenhandel zu, allerdings in entsprechender elefantenhafter Vergrößerung. Aber im Gegensatz zu der meistens nur vorgetäuschten Sentimentalität des Pferdehändlers sind die Gefühle des Singhalesen für seine Elefanten durchaus echt. Der Elefant steht bei den Indern in höchstem Ansehen, und besonders der Singhalese bringt seinen Dickhäutern eine Liebe entgegen, die keineswegs nur durch den hohen Wert des Tieres bedingt ist. Ich habe es mehr als einmal erlebt, daß nach Abschluß eines Elefantengeschäfts der bisherige Besitzer des Tieres samt seiner ganzen Familie in Tränen ausbrach, wenn ich mich zum Abzuge mit dem Elefanten rüstete, und das war nicht etwa eine geschickt inszenierte Rührkomödie, sondern der ungekünstelte Ausdruck echter Gefühle.

Der in Awisawella gekaufte Arbeitselefant kam uns sehr zustatten, weil wir mit seiner Hilfe die beiden zeitweilig wilden Babyelefanten im weiteren Verlauf unserer Reise besser befördern konnten. Wir verbanden sie mit dem großen Elefanten durch Stricke, und wenn sie nun bei Gelegenheit ihren Raptus bekamen und ausbrechen wollten, schleppte der Arbeitselefant die unartigen Kleinen mit größter Ruhe einfach mit. Bald erreichten wir Ratnapura, die Stadt der Edelsteine, inmitten von Tee- und Kautschukpflanzungen am Fluß Kalu Ganga gelegen. Im Reichtum an Edel- und Halbedelsteinen kommt kaum ein anderes Land Ceylon gleich. Den höchsten Preis erzielen Rubine; auch die Saphire, besonders die farblosen weißen, sind sehr geschätzt. Unter den Halbedelsteinen steht der Mondstein, ein Orthoklas-Feldspat von silbrigem bläulichem Schimmer, an Wertschätzung obenan, nächst ihm wetteifern Topas, Turmalin, Granat, Aquamarin, Zirkon und Spinell um die Gunst. In meiner ersten Ceylon-Zeit waren die schönen Steine noch recht billig zu haben, aber die steigende Nachfrage der Touristen hat nicht nur eine sehr namhafte Verteuerung bewirkt, sondern es auch dahin gebracht, daß massenhaft Fälschungen in Umlauf kommen, die das Auge des Nichtkenners von den echten Steinen kaum zu unterscheiden vermag. In Ratnapura also, dem Mittelpunkt des Edelsteinhandels, machte ich die Bekanntschaft des Ratamahatma Ellawella, eines der reichsten und angesehensten Fürsten, eines Nachkommens des früheren ceylonischen Königsgeschlechts. Ellawella bewohnte einen sehr schönen, palastähnlichen Bungalow inmitten einer Kokusnußpflanzung und besaß eine ansehnliche Anzahl Arbeitselefanten. Er bot mir vier größere Elefanten von 5-7 Fuß Höhe an, die sich bereits seit einigen Monaten in Gefangenschaft befanden und soweit gezähmt waren, daß man sie transportieren konnte. Nachdem ich die Elefanten in dem 15 Meilen entfernten Ort, wo sie untergebracht waren, übernommen hatte, ereignete sich auf dem Weitermarsch ein kleiner Zwischenfall, der mich zu einer zweitägigen Unterbrechung unserer Reise zwang. Wir hatten nämlich – es war am 20. Dezember – unser Zeltlager mitten im Urwald aufgeschlagen und die Elefanten in nächster Nähe angebunden, wobei ich den Wärtern einschärfte, daß sie sich unter keinen Umständen von den Tieren entfernen dürften. Wahrscheinlich war es aber den Leuten geglückt, sich beim Passieren des letzten Dorfes auf mehr oder minder lautere Weise eine Flasche Arrak zu verschaffen. Im allgemeinen sind die Singhalesen und Tamulen sehr nüchtern, teils aus religiösen Gründen, teils deshalb, weil sie keine große Neigung zu flüssigen Rauschmitteln haben und diese auch für die Mehrzahl zu teuer sind. Es gibt aber Ausnahmen, jedenfalls ist es eine Tatsache, daß Trunk- und Spielsucht jene Laster sind, die den Eingeborenen am meisten zu Verstößen gegen das Gesetz verführen. Genug, meine beiden Elefantenwärter hatten zweifellos, wie man zu sagen pflegt, gehörig einen »hinter die Binde« gegossen, obwohl eine Halsbinde eigentlich nicht zu den Bestandteilen der Eingeborenenkleidung gehört. Am nächsten Morgen gegen Sechs erhob ich mich von meinem Lager, um nach den Tieren zu sehen. Wer beschreibt meinen Schreck, als ich zwar die größeren Elefanten noch im tiefsten Schlafe vorfand, aber die Entdeckung machen mußte, daß unsere »Nestkükchen«, die beiden Babyelefanten, verschwunden waren! Auch die Wärter waren nicht zu sehen, und erst nach einigem Suchen konnte ich sie hinter einem Gebüsch in todesähnlichem Schlummer aufstören. Ihren weit aufgerissenen Mündern entfuhren rasselnde Schnarchtöne, und die neben ihnen liegende leere Arrakflasche ließ keinen Zweifel darüber, was sich ereignet hatte. Das ging mir denn doch wider den Strich. Ich riß die Missetäter in etwas unsanfter Weise aus Morpheus' Armen, und soweit das bei ihrem verwirrten und verkaterten Zustand möglich war, machte ich ihnen das Geschehene klar. Ich wusch ihnen nach allen Regeln der Kunst den Kopf und rief auf singhalesisch: »Ko, dekai punchi alia?« (Wo sind die zwei kleinen Elefanten?), worauf ich die lakonische Antwort erhielt: »Api dande nee« (Wir wissen nicht).

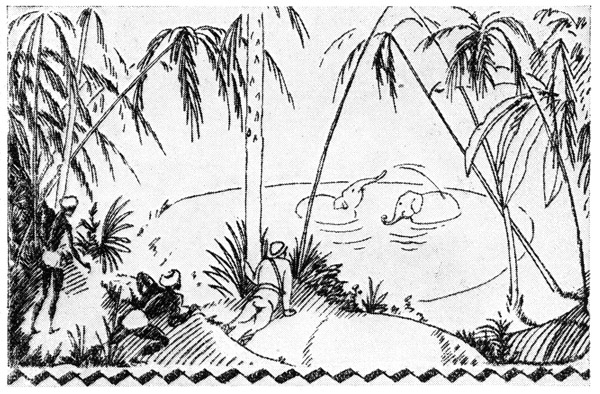

Die kleinen Elefanten, die jedenfalls in sehr nachlässiger Weise angebunden waren, hatten sich losgerissen und waren vielleicht schon seit vielen Stunden im Dickicht verschwunden. Es galt nun, die wertvollen Flüchtlinge zu verfolgen und alles daranzusetzen, ihrer wieder habhaft zu werden. Die Aussichten waren schwach genug, denn die Spuren der Tiere verloren sich bald, und wir setzten die Streife eigentlich nur aufs Geratewohl und in der Hoffnung auf einen ungewöhnlichen Glücksfall fort. So legten wir am ersten Tage vergeblich neun Meilen zurück, aber am Nachmittag des zweiten Tages, nachdem wir schon todmüde und in verzweifelter Stimmung waren, geschah das Unerwartete, daß wir die Ausreißer plötzlich in einem versteckt liegenden kleinen Wasserbecken entdeckten. Meine Leute umstellten leise das Becken, in dem die Babyelefanten, der wiedergewonnenen Freiheit froh, gemütlich plätscherten und sich gegenseitig wie mutwillige Kinder bespritzten. Mit Hilfe unserer Arbeitselefanten gelang es uns, die Ausreißer einzufangen und sie noch in der folgenden Nacht, bei Mondschein marschierend, zur Lagerstelle zurückzubringen. Dieser noch glücklich abgelaufene Zwischenfall diente mir zur guten Lehre, in Zukunft persönlich die schärfste Aufmerksamkeit auf die Tiere zu richten und mich nicht allzusehr auf die Wärter und ihre Nüchternheit zu verlassen.

So kam der 24. Dezember heran, der erste Weihnachtsabend, den ich fern von der Heimat und dem Elternhaus in der Wildnis verbringen sollte. Wir waren seit dem Abenteuer mit den Babyelefanten ein Stück weiter gezogen und hatten noch ein paar Elefanten erstanden, so daß sich unsere Herde bereits auf sieben Dickhäuter belief. Auf halbem Weg nach Rakwana, südlich vom Adamspik, nicht weit von einem Dorfe entfernt, schlugen wir unser Lager an einer Stelle auf, wo sich den Elefanten reichlich Grünfutter bot; riesige Urwaldbäume umgaben das kleine Kamp. – Nachmittags ging ein schweres Gewitter nieder. Zwei Stunden lang dauerte der Aufruhr der entfesselten Elemente, fast unaufhörlich folgten sich Blitz und Donner, krachend zersplitterten in allernächster Nähe von uns ein paar Bäume, und wir hatten alle Hände voll zu tun, um die Tiere zu sichern, die in ihrer Angst wütend an den Stricken zerrten und mit Gewalt ausreißen wollten. Gegen Sonnenuntergang zog endlich das Unwetter ab, aber der regennasse Wald dunstete nun seine Feuchtigkeit aus, so daß wir wie in einem heißen Dampfbade saßen und vor Nebel kaum die Hand vor Augen sehen konnten. Selbst die ärgste Sonnenglut lastet bei trockener Luft nicht so drückend schwer, so unerträglich brennend auf der Haut, wie diese heiße Feuchtigkeit, bei der man das Gefühl hat, als ob alle Poren verstopft wären und eine unsichtbare Faust die Kehle umklammert, daß die Brust kaum zu atmen vermag.

Ich hatte den ganzen Tag über gar nicht an Weihnachten gedacht, und erst jetzt, als ich mich, völlig durchnäßt von Dunst und Schweiß und furchtbar erschöpft, auf meinen Feldstuhl vor dem Zelt niederließ, kam es mir in den Sinn, daß ja Heiliger Abend wäre. Man muß die Feste feiern, wie sie fallen. Zum Glück befand sich unter meinem Proviant noch etwas Whisky und Sodawasser. Zum »Teetotaler«, wie die Engländer und die Amerikaner die völligen Abstinenzler nennen, habe ich, um es offen zu sagen, mein Lebtag kein Talent gehabt. Sicherlich ist in den heißen Ländern starke Neigung zu geistigen Getränken noch viel gefährlicher als in den gemäßigten Zonen, und ich habe es leider öfter erleben müssen, daß sonst ganz tüchtige Europäer dort unten allmählich, in manchen Fällen auch unheimlich rasch, nur deshalb zugrunde gingen, weil sie sich das Trinken angewöhnt hatten und sich von der geliebten »bottle« und den scharfen Mixturen des Barkeepers nicht mehr trennen konnten. Die Versuchung dazu ist an solchen Plätzen, wo es an anregendem Umgang, besonders an Umgang mit gebildeten Damen, und an geistiger Zerstreuung fehlt, oft groß genug. Wie bitter sich also auch in den Tropen der allzu häufige »Flaschenzug« rächt, so halte ich es doch für übertrieben, gleich ins andere Extrem zu verfallen und jeden alkoholischen Tropfen in Acht und Bann zu erklären. Das Bekömmliche liegt auch hier, wie meistens überall, auf der goldenen Mittelstraße. Wer von Hause aus gewöhnt ist, sein Gläschen zu trinken, und sich dabei wohl fühlt, soll getrost auch in heißen Ländern seiner Gewohnheit treu bleiben. Zu großen Zechereien wird er sich ohnehin kaum aufgelegt fühlen, weil das Bedürfnis nach alkoholischen Getränken bei Hitze ziemlich gering ist. Das ideale Anregungsgetränk in warmen Ländern ist Whisky von guter Qualität, mit Sodawasser gemischt. Da man es überall in den Kolonien in gleichmäßiger Güte erhält, hat es sich zum internationalen Universalgetränk entwickelt. Es wirkt angenehm erfrischend und anregend, hilft über Verstimmung und Anfälle von Melancholie (die beim Kolonisten häufiger sind, als man wohl annehmen mag) hinweg und hinterläßt bei mäßigem Genuß keine üblen Folgen. Damit soll nun durchaus nichts gegen die Enthaltsamkeit gesagt sein. Sicherlich mag für manchen aus mancherlei Gründen die Abstinenz das Gebotene sein. Die menschlichen Naturen reagieren eben auf Alkoholgaben in sehr verschiedener Weise, und es geht durchaus nicht an, alles über einen Leisten schlagen zu wollen.

Nach dieser kleinen alkoholischen Abschweifung kehre ich zu meinem Heiligen Abend im Urwald zurück. Ich braute mir also aus Whisky und Sodawasser die übliche Mischung und während ich mein mehr als bescheidenes Abendmahl, das einzige, das mein Koch mit Geschmack zubereiten konnte, nämlich das unverwüstliche »Reis und Curry«, verzehrte und hin und wieder einen Schluck dazu trank, dachte ich an die Heimat und an die Lieben daheim und an den leuchtenden Christbaum. Wie ein Wunder mutete es mich an, als um die achte Abendstunde plötzlich der Nebel wich und der Himmel sein funkelndes Sternenzelt über den Urwald ausbreitete. Als hätten sie nur auf den Augenblick gewartet, um auch ihrerseits etwas zur Festbeleuchtung beizutragen, glimmten jetzt Tausende und Abertausende von Feuerfliegen im Walde auf. Die ceylonischen Feuerfliegen, richtiger Leuchtkäfer (Luciola sinensis und humeralis), verbreiten nicht wie unsere deutschen Glühwürmchen ein gleichmäßig strahlendes Licht, sondern blitzen in Zwischenräumen von etwa einer Sekunde auf, um nach kurzem Funkeln wieder zu erlöschen. Dieses fortgesetzte rhythmische Funkeln des grünlichen Lichtes ist bei der großen Anzahl der schwirrenden Tierchen von bezauberndem Reiz. Es gibt außerdem noch einen ganz großen, zwei Zentimeter langen Leuchtkäfer (Lamprophorus tenebrosus), der sich im Gebüsch aufhält und ein so starkes Licht wie eine kleine Laterne verbreitet.

»Die Nacht ist keines Menschen Freund«, heißt es bei Gellert. Der Eingeborene hat davon natürlich noch nichts gehört, aber er schließt sich dennoch durchaus der Meinung des Dichters an. Die Nacht ist zum Schlafen da, am allerwenigsten aber dazu, in Naturgenuß zu schwelgen. Dafür haben die Singhalesen und die Tamulen überhaupt nicht das geringste übrig. Als gänzlich unsentimentale Menschen haben sie, wie alle sogenannten Naturkinder, ein rein sachliches Verhältnis zur Natur, genau wie das Tier. Ästhetische Naturbetrachtung ist dem gewöhnlichen Eingeborenen fremd, deshalb läßt ihn auch die Schönheit der Naturschauspiele, das Geräusch des Urwaldes, das Zirpen der tausend Grillen, das Gekreisch der fliegenden Hunde und anderer Tiere (von der ewigen Stille des Urwaldes kann keine Rede sein), im allgemeinen ganz kalt. Auf einen so verdrehten Gedanken, sich einsam am funkelnden Spiel der leuchtenden Insekten zu weiden, kann eben nur ein europäischer Master verfallen, der ja ohnehin einen höchst sonderbar konstruierten Schädel hat. So dachten auch meine Leute und hatten sich längst zum Schlafe ausgestreckt. Und als ich so bei meiner Weihnachtsfeier in der Wildnis unter dem Sternenhimmel saß und sann und mich der tausend Lichter erfreute, die mir das Christkind angesteckt hatte, trieb es mich plötzlich, ohne jede Überlegung eine Unvorsichtigkeit zu begehen, die einem erfahrenen alten Buschmann und Shikari (Jäger) nicht passiert. Ich wollte nämlich einen der großen, schwerfälligen Leuchtkäfer, einen Lamprophorus, packen und mir bei meiner Laterne genau besehen. Zu diesem Zweck näherte ich mich einem Gebüsch, aus dem ein besonderes kräftiges Licht erstrahlte, bückte mich und griff mit der rechten Hand ins Blättergewirr, um nach dem Käfer zu haschen, der ja, wie mir bekannt war, ein ganz harmloses engerlingähnliches Tier ist. Ich dachte im Augenblick leichtsinnigerweise nicht daran, daß im Buschwerk, zumal zur Nachtzeit, auch andere, minder harmlose Lebewesen nisten und lauern. Als meine tastende Hand so den Leuchtkäfer zu ergreifen suchte und ich ihn gerade zu packen glaubte, fühlte ich, wie etwas am Unterarm entlang strich, hörte ein Rascheln –, im jähen Schreck riß ich den Arm und zugleich den ganzen Körper zurück, so daß ich, bei meiner gebückten Stellung, auf den Rücken fiel. Unwillkürlich stieß ich dabei einen Schrei aus. Mein in der Nähe im Zelt liegender Boy, der den leisen hellhörigen Schlaf eines Hundes hatte, war sofort munter und lief herbei. Im selben Augenblick war ich auch wieder auf den Beinen, leuchtete mit der Laterne vorsichtig ins Gebüsch, und wir sahen nun den Verursacher meines Schrecks, eine ungewöhnlich große Tik Palonga, eine sehr große Viper mit dreieckigem Kopf, die gefürchtetste Giftschlange Ceylons, gefährlicher als die Kobra oder Brillenschlange, weil sie bei ihrer Reizbarkeit ohne Zaudern blitzschnell zubeißt, sobald sie sich angegriffen wähnt, während die schwerfällige Kobra zunächst immer eine abwartende Drohstellung einnimmt. Es war unvorsichtig von mir gewesen, im Dunkel aufs Geratewohl in ein Gebüsch hineinzugreifen, und ich habe mir das für die Folgezeit zur Lehre dienen lassen. Die Sache hätte sehr leicht ein übles Ende nehmen können. Die Schlange wird von den Singhalesen besonders gefürchtet, da durch den Biß sofort Starrkrampf eintritt und keine Hilfe möglich ist. Die Folge davon war, daß meine Leute sich ein Feuer anmachten, um die Schlange zu verscheuchen. Das war mein erstes Zusammentreffen mit einer Giftschlange. Von anderen Abenteuern ähnlicher, aber nicht ganz so harmloser Art wird später die Rede sein. Meine Weihnachtsfeier war damit beendigt; ich warf noch einen letzten Blick auf das unsagbar schöne Glitzern und Funkeln ringsum und zog mich dann mit meinem Boy ins Zelt zurück, um dort alsbald in traumlosen, tiefen Schlaf zu verfallen.

Wir setzten am nächsten Tage die Reise fort und gelangten bald nach Rakwana. Um endlich wieder einmal etwas mehr Bequemlichkeit zu genießen, machte ich von dem in Rakwana befindlichen Rasthaus Gebrauch. Diese Rasthäuser sind Unterkunftsstätten, die das Gouvernement in den bewohnten Gegenden in Zwischenräumen von 12-13 Meilen an den Hauptstraßen errichtet hat und für die Reisenden, in erster Linie für die Beamten auf Dienstreisen, zum vorübergehenden Gebrauch offen hält. Ein Rasthaus enthält gewöhnlich 4-6 Schlafräume, ein Speisezimmer und eine bequeme breite Veranda mit den üblichen Liegestühlen und Tischchen, außerdem die zur Bewirtschaftung nötigen Nebenräume. Der Reisende hat nur drei Tage Anrecht auf Unterkunft und muß nach Ablauf der Zeit sein Zimmer räumen, wenn andere kommen; ist das aber nicht der Fall, so darf er auch länger im Rasthaus weilen. Die Bewirtschaftung liegt in den Händen eines eingeborenen Pächters, der für Unterkunft, Kost und Bedienung einen von der Regierung festgesetzten, ziemlich mäßigen Preis zu berechnen hat. Ich habe auf meinen zahllosen Wanderungen in Ceylon immer sehr gern in den Rasthäusern gewohnt. Wer keine übertriebenen Ansprüche stellt und besonders nicht an den meistens höchst bescheidenen Darbietungen der Küche Anstoß nimmt, fühlt sich in dem gemütlichen, stillen Rasthause wohler, als in den geräuschvollen Großstadthotels, und findet dort auch Gelegenheit zu interessanten Bekanntschaften mit anderen Gästen, mit Ingenieuren, Beamten, Pflanzern, Forschern usw. Natürlich trifft man bisweilen auch sehr elende Rasthäuser, besonders ist das auf dem indischen Festland der Fall.

Durch die Vermittlung des Ratamahatma von Rakwana, Elmalagoda, der sich meiner in freundlichster Weise annahm, wurde mir ein unvergeßliches Vergnügen zuteil. Ungefähr 16 Meilen von Rakwana entfernt befindet sich mitten im Urwald ein kleiner See, der des Nachts gern von wilden Elefantenherden besucht wird. Der Elefant liebt das Wasser sehr, ihm ist das tägliche Bad ein Bedürfnis, und die wilden Elefanten pflegen besonders gern in mondhellen Nächten zu baden. Da ich bisher noch keine Gelegenheit gehabt hatte, eine ganze Herde wilder Elefanten beim Baden und Tränken zu beobachten, war ich sehr erfreut, als mich der Ratamahatma Madnanwella zu einem nächtlichen Ausflug nach diesem Waldsee einlud. Wir machten uns gegen Abend mit der nötigen Dienerschaft in Ochsenkarren nach dem Waldbezirk auf, und die erfahrenen Elefantentracker des Ratamahatma stationierten uns in Nähe des Sees auf einem kleinen Hügel, von dem wir den ganzen See überblicken konnten, ohne von dort aus selbst gesehen zu werden. Meine Geduld wurde anfangs auf eine harte Probe gestellt, denn mehrere Stunden vergingen, ohne daß ein Dickhäuter sich blicken ließ. Wir mußten uns mäuschenstill verhalten und lagen ausgestreckt auf einer Matte am Boden. Endlich, als mir von dem ungewohnten stillen Liegen schon die Glieder schmerzten, erscholl aus dem Dschungel ein Rascheln und ein Knacken, und aus dem Dickicht trat, im hellen Mondlicht deutlich zu sehen, ein großer weiblicher Elefant von etwa neun Fuß Höhe in die Lichtung am See. Mit hoch erhobenem Rüssel hielt er vorsichtig nach allen Seiten Umschau, um dann langsam und gravitätisch vorwärts zu schreiten, als er sich davon überzeugt hatte, daß die Luft rein und kein Feind in der Nähe war. Ihm folgte auf dem Fuß eine Herde von 35-40 Elefanten, darunter zum Schluß einige Mutterelefanten mit ihren Jungen. Es war ein höchst drolliger Anblick, wie sich die tolpatschigen »Elefantenküken« mit ihren Rüsseln an den Schweif der Mutter klammerten und so langsam vorwärts ziehen ließen über den abschüssigen Boden, auf dem sie sich wahrscheinlich noch nicht sicher genug fühlten.

Die ganze Herde begab sich nun ins Wasser. Auch die »Küken« wollten gern ihr Bad nehmen, aber die Mütter schienen der Sache nicht recht zu trauen, vielleicht weil sie fürchteten, daß der See für die Kleinen doch zu tief wäre. Jedenfalls ward ihnen der Zutritt zum Wasser verwehrt, und sie mußten sich damit begnügen, daß ihnen die Mütter ein paar Rüssel voll von dem erfrischenden Naß über den Rücken spritzten. Es war beim magischen Licht der Mondnacht ein wundervolles, ganz märchenhaftes Schauspiel, wie sich die große Elefantenherde, die Nähe ihrer Beobachter nicht ahnend, in völliger Unbefangenheit im Wasser tummelte, sich gegenseitig fröhlich bespritzte und sich auch bei der Reinigung mit dem Rüssel einander Beistand leistete. In den Hautfalten der Dickhäuter nistet sich allerlei Ungeziefer ein, und die lästigen Gäste hinauszukomplimentieren, ist nächst der Erfrischung der Hauptzweck des Bades. Eine Stunde lang dauerte das muntere Treiben, dann verließen die Elefanten den See und traten wieder den Rückzug an in das Dschungel. Wir hörten noch eine Zeitlang das Rascheln und Knacken im Gehölz, bis es immer schwächer wurde und schließlich verscholl. Nun machten auch wir uns auf den Rückmarsch nach dem Rasthaus, das wir gegen Morgen erreichten. Ich hatte einen der schönsten Anblicke meines Lebens, ein ganz einzigartiges Naturschauspiel von unvergeßlichem Reiz genossen.

Nachdem ich in Rakwana noch drei Elefanten erworben hatte, begab ich mich mit meiner Herde, die jetzt zehn Dickhäuter umfaßte, nach Kandy, brachte sie in Nähe der alten Königsstadt unter und reiste nach Colombo zurück. Als ich dort eintraf, erhielt ich aus Hambantota die Mitteilung, daß dortselbst meine Leute sechs Leoparden eingefangen hätten, außerdem eine Anzahl Pythonschlangen und Rieseneidechsen, sowie mehrere Alexis- und Aristotelishirsche. Mein Shikari strahlte vor Vergnügen wie ich, und wir machten uns beide alsbald nach Hambantota auf, um dort die Tiere abzuholen und mit Ochsenkarren nach Colombo zu schaffen. Jetzt war es aber auch hohe Zeit, mit dem Engagement der Singhalesentruppe zu beginnen. Der geeignete Ort dafür war die kleine Stadt Wattagama in Nähe von Kandy, weil sich dort die meisten buddhistischen Tempeltänzer befinden. Unter Tempeltänzer versteht man in Indien berufsmäßige Tänzer, die ursprünglich dem Tempelkultus geweiht sind und religiöse Reigen aufführen, dann aber nebenbei oder auch ausschließlich weltlichen Zwecken dienen und ihre Künste gegen Entgelt in der Öffentlichkeit bei Volksfesten und anderen Gelegenheiten zum besten geben. Das weibliche Gegenstück bildet die » Bajadere«, die Tänzerin. Die aus dem Portugiesischen stammende Bezeichnung Bajadere ist nur dem Europäer geläufig, der Inder nennt sie Dewedaschie, d. h. Dienerin der Götter, oder Nautschmädchen (Nautsch heißt Tanz.) So von Poesie umflossen, wie man es sich in Europa gern vorstellt – und wobei der Deutsche vielleicht an Goethes herrliches Gedicht »Der Gott und die Bajadere« denkt – ist das Nautschmädchen vom allgemein üblichen Schlage nun freilich nicht. Die eigentlichen Dewedaschies nehmen allerdings einen hohen Rang ein, dienen dem religiösen Kultus und wohnen innerhalb der Ringmauern des Tempels unter Aufsicht des Oberpriesters. Der Europäer kommt mit dieser vornehmen Spezies Bajadere niemals in nähere Berührung. Die gewöhnlichen Nautschmädchen dagegen haben mit dem höheren Kultus nichts zu tun, genießen völlige Bewegungsfreiheit und ziehen mit ihren Musikern im Lande umher, um von der Tanzkunst zu leben. Und nicht bloß von der Tanzkunst, sondern auch von der Betätigung der freien Liebe. Man findet sehr hübsche, wohlgebaute Mädchen unter ihnen, sie bringen es häufig zu ansehnlichem Wohlstand.

Eine besondere Abart der Tempeltänzer stellen die Teufelstänzer dar, deren ekstatische Vorführungen an ähnliche Produktionen der heulenden und tanzenden Derwische erinnern. Sie sind in phantastische Kostüme gekleidet, und eine wilde Musik von rasselnden, trommelnden, pfeifenden Instrumenten, die den europäischen Zuschauer ziemlich rasch in die Flucht schlägt, begleitet den Tanz. Der Teufelstänzer verhält sich zunächst scheinbar gleichgültig und widerstrebend. Erst wenn die Musik schneller und lauter wird, kommt der Mann in immer heftigere Erregung. »Manchmal nimmt er« – so heißt es in einer Schilderung des Tanzes von Bischof Caldwell – »um sich in Raserei zu versetzen, innere Mittel ein, oder schneidet und zerreißt seine Haut, bis Blut fließt, er geißelt sich mit einer mächtigen Peitsche, er drückt einen Feuerbrand an seine Brust, trinkt das Blut, das seinen eigenen Wunden entströmt, oder das des Opfertieres, zumeist einer Ziege. Dann schwingt er, als ob ein neues Leben in ihn gefahren wäre, seinen schellenbesetzten Stab und beginnt mit wilden ungleichmäßigen Schritten zu tanzen. Plötzlich kommt die Eingebung, man sieht es an seinem starren Blick, seinen wahnsinnigen Sprüngen. Er faucht, stiert vor sich hin, wirbelt im Kreise herum. Er ist jetzt vom Teufel besessen, und obwohl er die Fähigkeit behält, sich zu äußern und zu bewegen, so steht doch beides unter der Kontrolle des Teufels, sein eigenes Bewußtsein ist abwesend. Die Umstehenden geben Kunde von dem Ereignis, indem sie einen eigentümlichen langen Schrei ausstoßen. Der Teufelstänzer wird jetzt wie eine Gottheit verehrt; die Anwesenden tragen ihm allerlei Fragen und Wünsche vor, über Krankheiten und dergleichen, und bitten um seinen Rat. Da der Teufelstänzer völlig einem Verrückten gleicht, hält es schwer, seine doppelsinnigen oder sinnlosen Antworten, sein Gemurmel und seine absonderlichen Gebärden richtig auszulegen; aber die Wünsche der um Rat Fragenden kommen der Deutung seiner Worte und Zeichen gut zu Hilfe.«

In dieser krassen Form, wie sie hier geschildert werden, bekommt der europäische Tourist die Vorführungen des Teufelstänzers nicht zu Gesicht. Was man ihn für sein gutes Geld sehen läßt, ist eine harmlos phantastische Komödie, die selbst der zimperlichsten alten Miß kein »Shocking« zu entlocken vermag. Aber ich habe bei meinen guten Beziehungen mehr als einmal Gelegenheit gehabt, der diskret verborgene Beobachter echter Teufelstänze zu sein, und kann deshalb bestätigen, daß die Schilderung des Bischofs Caldwell keineswegs übertrieben ist. Im Gegenteil, die Vorführungen nehmen oft noch viel wildere, wahrhaft schauerliche Formen an, auf die ich jedoch mit Rücksicht auf die Nerven meiner Leser nicht näher eingehen möchte. Ekstatische Zustände und Darbietungen ähnlicher Art sind bei allen Naturvölkern der Erde zu finden, ja sogar bei manchen christlichen Sekten spielen sie bekanntlich noch heute, wenn auch in bedeutend abgeschwächter Form, eine Rolle.

Außer den Tänzern engagierte ich für unsere europäische Tournee auch eine große Anzahl von Elefantenwärtern, Zauberern, Gauklern, Schlangenbeschwörern und anderen charakteristischen Gestalten des indischen Volkslebens, ferner Frauen mit ihren Kindern. Es erforderte natürlich viel Überredungskunst und diplomatische Geschicklichkeit, um mit den Leuten handelseinig zu werden. Sie hatten ja von dem fernen Europa nur ganz nebelhafte, absonderliche Vorstellungen, waren voller Mißtrauen und scheuten außer der langen Trennung von ihrer Heimat und ihrer Familie vor allem auch die weite, nach ihren Begriffen ungeheuer gefährliche Seefahrt. Aber »Bargeld lacht«, das gilt auch für Indien. Ein sofort in die Hand gezahlter größerer Vorschuß hat immer etwas Überzeugendes an sich, außerdem genoß auch der Name Hagenbeck einen so guten Ruf, daß er das Mißtrauen schließlich besiegte. Ich durfte mit dem Ergebnis meiner Bemühungen zufrieden sein, und als es endlich soweit war, daß ich mich in Colombo an Bord der »Lydia« mit Heimatkurs einschiffen konnte, da sah ich eine überaus stattliche Truppe farbiger Menschen und wertvoller exotischer Tiere um mich geschart.

Meine Expedition hatte vollen Erfolg gehabt und der Erfolg blieb uns auch auf unserer großen Tournee in Europa treu. Nachdem wir nach angenehmer Fahrt in Southampton angelangt waren, gaben wir unsere erste Vorstellung in London, bereisten ganz England und verbrachten zwei Monate in Paris. Ich ging dann bald darauf nochmals nach Ceylon, um für den Zirkus, den mein Bruder Carl Hagenbeck inzwischen gegründet hatte, wiederum eine größere Anzahl Elefanten zu kaufen. Nach Europa zurückgekehrt, bereiste ich mit einer Singhalesenkarawane Rußland, Finnland, die skandinavischen Staaten, Spanien, Österreich-Ungarn usw., kurz, so ziemlich die ganze alte Welt. Viel Interessantes und Kurioses wüßte ich von diesen Kreuz- und Querfahrten, in deren Verlauf ich auch selbst als Vortragender, sowie als Elefantendompteur öffentlich auftrat, zu erzählen. Aber da dieses Buch in erster Linie mein Leben in Indien zum Gegenstand hat, gehe ich über die europäischen Ereignisse meiner Laufbahn einstweilen hinweg und behalte mir vor, bei Gelegenheit, wenn sich gerade Anknüpfungspunkte bieten, auf den einen oder den anderen Vorfall zurückzugreifen.