|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Jugend- und Lehrjahre in Hamburg – Mit 16 Jahren in die Welt hinaus – Tiereinkaufs- und Transportreisen in Europa – Als Impresario des Schwarzen Prinzen Dido aus Didotown – Meine erste große Überseereise nach Ceylon – Sturm im Golf von Biscaya – Der Suezkanal – Das Rote Meer – Ankunft im Tropenparadies

Der Mann, von dessen Tun und Treiben, Erfahrungen und Beobachtungen dies Buch erzählt, leidet nicht an Selbstüberschätzung und ist im Gegenteil fest davon überzeugt, daß weder Plutarch noch ein anderer der großen Biographen seinen Lebensweg für wichtig genug gehalten hätte, ihn schwarz auf weiß der Nachwelt zu überliefern. Wenn er sich dennoch dazu entschließt, von befreundeter Hand seine Erinnerungen niederschreiben zu lassen, so geschieht es einfach deswegen, weil es ihm Freude bereitet, die bunten Bilder seines nicht gerade alltäglichen Lebens noch einmal im Geiste an sich vorüberziehen zu sehen. Sollte er damit auch einigen anderen, die er auf diese Weise zu Miterlebern seiner Erlebnisse macht, ein wenig Freude bereiten, ihnen etwas vom Abglanz ferner, leuchtender Welten ins Haus bringen, dann desto besser. Und schließlich irrt er vielleicht auch nicht in dem Glauben, daß dieses Lebensbuch eines Überseedeutschen, der trotz dem Unglück, das ihn nach langer Tätigkeit in den Tropen jäh um die Früchte seines Strebens gebracht hat, nicht den Kopf hängen ließ, sondern voll Optimismus von neuem begann, – daß ein solches, vom Geiste unbedingter Lebensbejahung beseeltes Buch gerade in diesen Zeiten unserer nationalen Trauer und tiefen Niedergeschlagenheit sein bescheidenes Teil zur Verbreitung der Zuversicht beitragen kann: ein echter Deutscher ist gar nicht unterzukriegen, mag es auch knüppeldick kommen!

Nach diesen kurzen Vorbemerkungen habe ich die Ehre, mich meinen Lesern vorzustellen: ich heiße John Hagenbeck, bin ein Sohn der nordwestdeutschen Waterkant, ein richtiger »Hamburger Jung«, und wurde in der Stadt der Dampferschlote, Masten und Fleete, der phänomenalen Beefsteaks und der deftigen Aalsuppe im Jahre 1866 geboren. Wie der Leser vielleicht schon zutreffend vermutet hat, entstamme ich der weitbekannten Tierhändlerfamilie Hagenbeck. Das zu größter Volkstümlichkeit gelangte Mitglied unserer Familie, der leider schon verstorbene Carl Hagenbeck, der »alte« Hagenbeck, war mein um 22 Jahre älterer Stiefbruder. Was er als Importeur exotischer und seltener Tiere, als Schausteller fremdartiger Menschenrassen, als Unternehmer großen Stils, besonders aber als Begründer des einzigartigen Tiergartens von Stellingen bei Hamburg geleistet hat, das brauche ich nicht auseinanderzusetzen, das ist allgemein bekannt. Ich fühle mich diesem prächtigen Mann über das Grab hinaus zu tiefer Dankbarkeit verpflichtet, denn obwohl wir, wie gesagt, nur Stiefbrüder waren, hat er, der mir nicht nur an Jahren weit Überlegene, in meiner Jugend für mich, den früh Verwaisten, in geradezu väterlicher Weise gesorgt, und immer haben uns die Bande inniger Sympathie verknüpft. Aber ehe ich vom »alten« Hagenbeck weiter erzähle, muß ich erst den »ganz alten« Hagenbeck, den Vater von Carl und mir, den eigentlichen Begründer der »zoologischen Richtung« unserer Familie, gebührend erwähnen.

Gottfried Claus Carl Hagenbeck war ein Niederdeutscher von echtem Schrot und Korn, der sein heimisches Platt nur ungern mit dem Hochdeutschen vertauschte, ein schlichter, biederer Mann, arbeitsam, sparsam und anspruchslos, dabei von sehr praktischer Denkungsart. Ursprünglich betrieb er in der Hamburger Vorstadt St. Pauli ein Fischgeschäft, und zwar war der Handel mit den jetzt so seltenen und teueren, damals aber noch massenhaft auf den Markt kommenden Stören seine Spezialität. Er kaufte hiervon jährlich mehrere tausend Stück, räucherte sie und machte aus dem Roggen den sogenannten Elbkaviar, der freilich nicht so köstlich und kostbar wie der echte russische Kaviar, aber doch keineswegs zu verachten ist. Außer den Stören waren die Aale ein großer Artikel. Schon längst aber, bevor ich das Licht der Welt erblickte, hatte sich mein Vater von dem Fischgeschäft ab und dem Tierhandel und der Tierschaustellung zugewandt. Er war auf diesen Gedanken gekommen, als seine Fischer einmal sechs Seehunde fingen und er sie als immer praktischer Mann auf dem berühmten Spielbudenplatz in St. Pauli gegen Eintrittsgeld besichtigen ließ. Das Publikum war damals noch sehr wenig verwöhnt und eine derartige Seehundgruppe war zu jener Zeit, da es noch keine Zoologischen Gärten gab, immerhin eine Sehenswürdigkeit. Genug, die Sache ließ sich so gut an, daß mein Vater den Entschluß faßte, auch das »Ausland«, nämlich Preußisch-Berlin, mit der großen Attraktion zu beglücken. Er reiste also mit seinen Seehunden nach Berlin und führte sie dort zu allseitiger Zufriedenheit im Krollschen Etablissement vor. Aus diesem erfolgreichen Anfang, sowie aus einer kleinen häuslichen Menagerie, die sich mein Vater schon immer zum Vergnügen gehalten hatte, entwickelte sich allmählich ein Handel mit exotischen Tieren, die auf dem Spielbudenplatz wie auf dem Hamburger Dom, dem Jahrmarkt, nach guter alter Sitte zur Schau gestellt wurden, das heißt mit Hilfe von »Rekommandeuren« oder Ausrufern und einer Reklame, deren urwüchsige Naivität uns heute sehr komisch vorkommen würde.

Als ich zur Welt kam und meine ersten Kinderjahre verlebte, hatte sich mein Vater vom Tiergeschäft wieder zurückgezogen und abermals dem Fischhandel zugewandt. Das Tiergeschäft, das inzwischen einen großen Aufschwung genommen hatte, so daß es – als etwas, das für Deutschland in jener Zeit etwas ganz Neues war – schon eine Art Monopolstellung behauptete, lag in den Händen meines Stiefbruders Carl, der es, obwohl er auch noch ein ziemlich junger Mann war, mit aller Umsicht und Sachkenntnis leitete. Das Geschäft befand sich damals auf dem Neuen Pferdemarkt. In diesem Milieu, umgeben von Tieren aller Art, umwittert von dem eigentümlichen animalischen Duft der Menagerie, im innigsten Konnex mit dem bunten, lebhaften, an fortwährend neuen Sensationen reichen Treiben in Haus und Hof, habe ich nun meine Knabenjahre verlebt. Mein Vater hatte als einfacher Mann der Praxis vom Nutzen eines großen theoretischen Wissens keinen allzu hohen Begriff, wenigstens nicht, soweit es sich um junge Leute handelte, die gleich ihm ebenfalls für das Erwerbsleben bestimmt waren. Heute denkt man anders darüber, heute weiß man auch beim Kaufmann neben seinen Fachkenntnissen mit Recht eine gründliche allgemeine Bildung zu schätzen. So kam es, daß ich nur eine einfache Schulbildung auf einer Realschule erhielt, die ich bereits im 15. Lebensjahre verließ. Daß ich ein Musterschüler, überhaupt ein Musterknabe gewesen wäre, wage ich nicht zu behaupten. Mag es allen, denen es in dieser Hinsicht ähnlich erging wie mir, zum Troste gereichen, daß nach vielfach bestätigten Erfahrungen gerade die Musterknaben im späteren Leben so oft versagen. Die richtige Mitte, nicht zu schlimm und nicht zu brav, nicht zu dumm und nicht zu überklug, bewährt sich auch da immer noch als das beste. Daß ich kein Stubenhocker und Bücherwurm war, dafür sorgte schon meine Umgebung, deren eigentümlicher Geist mein ganzes Sinnen und Trachten durchdrang. Ich hatte es nicht nötig, mich wie meine Schulkameraden in den Lederstrumpf, den letzten Mohikaner, und wie die schönen alten Indianerschmöker sonst heißen mögen, zu vergraben, denn mir blühte die exotische Romantik in üppiger Fülle daheim, zwischen den Ställen und Käfigen des Hauses Hagenbeck. Solange ich zurückdenken kann, galt der Tierwelt und allem, was damit zusammenhängt, meine ganze Liebe, mein ganzes Interesse. Jeder neue Ankömmling aus weiter Ferne, den die Tiertransporteure ins Haus brachten, war mir ein Gegenstand der Bewunderung und der Sehnsucht, brachte er doch in seinem Fell den Hauch der großen, farbenglühenden Welt zu mir, der Steppen und Tropendschungeln, des Urwalddickichts oder der eisstarrenden Einsamkeit des hohen Nordens. Und wenn dann in meine Träumereien vom Hamburger Hafen her die Dampferpfiffe, die Rassellaute der Ketten an den Hebekranen, alle die hundertfachen Töne des Weltverkehrs drangen, dann stand es mit immer größerer Entschiedenheit bei mir fest, daß ich sobald wie möglich ins Weite hinaus und draußen im Getriebe der Welt der Schmied meines Glückes werden müßte.

Schon mit knapp vierzehn Jahren hatte ich Gelegenheit, mir die Seeluft stärker um die Nase wehen zu lassen und ein Stück in die so heiß begehrte Ferne einzudringen. Mein Bruder nahm mich damals nicht nur zu den großen Tierauktionen in Antwerpen mit, sondern ich begleitete ihn auch wiederholt nach England, um beim Verladen der Tiere, die dort für unser Haus aus Indien eingetroffen waren, und bei ihrem Weitertransport nach Hamburg mitzuhelfen. Es läßt sich denken, wie ich um dieser Reisen willen von meinen Schulkameraden beneidet wurde.

Mit Beendigung meines fünfzehnten Lebensjahres verließ ich die Schule, um jetzt sozusagen offiziell, als wohlbestallter Lehrling, in die Firma Carl Hagenbeck einzutreten, der ich eigentlich schon als kleiner Knirps angehört hatte. Und es schmeichelte meinem Selbstgefühl nicht schlecht, daß mein Bruder mich auch bald, obwohl ich noch ein halber Knabe war, ziemlich selbständig schalten und walten ließ und mich sogar auf große Einkaufs- und Transportreisen sandte. Der mir von klein auf in Fleisch und Blut übergegangene Erziehungsgrundsatz in unserer Familie: »Hilf dir selbst«, daneben auch eine gute Dosis Anpassungsgabe, das Talent, Menschen und Dinge zu nehmen, so wie sie sind, und nicht zuletzt die Fähigkeit, fremde Sprachen rasch zu erfassen, alles das half mir bald über die anfänglichen Schwierigkeiten hinweg, und ich empfand es mit stolzer Genugtuung, daß ich in einem Alter, in dem sich andere junge Leute noch mit unregelmäßigen Verben und Logarithmen herumschlagen müssen, schon selbständig handeln und reisen durfte. Meine Reisen standen hauptsächlich im Dienst der damals von Carl Hagenbeck begründeten Völkerschaustellungen und der damit verbundenen Vorführungen von wilden oder dressierten Tieren.

Daß es bei Geschäften solcher Art nicht an mancherlei merkwürdigen Zwischenfällen fehlte, wird man mir glauben. Mein erstes, freilich sehr harmloses Abenteuer erlebte ich bei einem Transport, den ich nach dem Zoologischen Garten in Posen zu befördern hatte, es waren Kamele und braune Bären. Nach einer nicht gerade sehr angenehmen langsamen Reise im Viehwagen bei zehn Grad Kälte erreichten wir nach zweieinhalb Tagen nachts unser Ziel. Ich öffnete die Schiebetür des Transportwagens, um Ausschau zu halten, und beobachtete auf dem Gelände des Posener Bahnhofs verschiedene kleine, hin und her irrende Lichter. Da es noch zu früh war, um dem Zoologischen Garten die Ankunft der Tiere zu melden, machte ich meinen Wagen wieder zu, kuschelte mich ins Stroh und druselte ein. Plötzlich wurde die Tür von draußen aufgerissen, und zwei Männer leuchteten mit Laternen in den Wagen hinein, wobei sie wild durcheinander schrien und fluchten und in beunruhigender Weise mit Knüppeln herumfuchtelten. Es waren, wie ich nachher erfuhr, Bahnhofsnachtwächter, die hinter Schweinedieben her waren und sich im Glauben befanden, einen der Spitzbuben endlich erwischt zu haben. Unter einem Schwall von deutsch-polnischen Verwünschungen, die ich nur zum kleinsten Teile verstand, packten sie mich an den Beinen und suchten mich aus dem Wagen zu zerren; mir gefiel das jedoch durchaus nicht, und ich setzte mich kräftig strampelnd zur Wehr, wobei die Nasen der edlen Polacken unangenehme Bekanntschaft mit meinen Stiefelabsätzen machen mußten. In diesem kritischen Augenblick kam mir auch noch einer der braunen Bären, sonst ein sehr friedliches Tier, zur Hilfe. Die Wächter hatten in ihrer Erregung und bei dem ungewissen Licht bisher nicht den Bärenkäfig bemerkt, und als plötzlich Meister Petz, unwillig über die Störung brummend, gegen das Gitter sprang, fuhren sie entsetzt zurück – sie waren auf diesen Anblick nicht vorbereitet. Schreiend rissen sie aus, um nach zehn Minuten in Begleitung mehrerer Bahnbeamten zurückzukehren, die sich, da Vorsicht bekanntlich der bessere Teil der Tapferkeit ist, mit allerlei Mordinstrumenten ausgerüstet hatten. Ich wurde nun zur Polizeiwachtstube gebracht, wo sich nach Vorlegung meiner Ausweispapiere das kleine Mißverständnis endlich zu allseitiger Zufriedenheit aufklärte, zumal da ich den edlen Polacken als Entschädigung für die Mißhandlung ihrer Geruchswerkzeuge ein paar Schnäpse spendierte.

Ich war gerade sechzehn Jahre alt, als ich meine erste größere Reise nach Triest unternahm, um dort unseren Ceylon-Reisenden Engelke mit dem ersten großen Elefantentransport in Empfang zu nehmen und nach Hamburg zu begleiten. Außer zehn Elefanten handelte es sich um eine beträchtliche Anzahl Affen, Leoparden, Schlangen und kleinere Tiere. Der Leser macht sich wohl kaum eine hinlängliche Vorstellung davon, was es zu bedeuten hat, und wieviel Umsicht, Geduld und unermüdliche Hingabe dazu gehört, eine große Anzahl ganz verschiedenartiger, wilder exotischer Tiere mit der Eisenbahn zu befördern, besonders wenn sie schon eine lange, ziemlich stürmische Seereise hinter sich haben. Denn auch die meisten Tiere werden seekrank und leiden beim Stampfen und Schlingern des Schiffes in ihren engen Behältern wahrscheinlich noch mehr als der Mensch. Kommen sie nun glücklich an Land und werden ausgeschifft, so sind sie verängstigt, scheu, mitunter auch schwer gereizt, und der ganze Lärm des Hafen- und Bahnbetriebes, das Ungewohnte der neuen Umgebung setzt sie noch mehr in Verwirrung. Unter diesen Umständen, ist es alles andere, nur kein Vergnügen, den Transport vom Kai auf die Bahn zu bringen, und ist das endlich gelungen, und schließen sich hinter den glücklich verstauten Vierfüßlern und sonstigen Lebewesen die Türen der Viehwagen, so atmen die Transporteure erleichtert auf. Aber Arbeit und Sorge beginnen gleich wieder aufs neue. Die Tiere wollen sorgfältig untergebracht werden, gepflegt sein, gefüttert und getränkt; man muß darauf achten, daß sie ihr richtiges Lager haben, genügend frische Luft, und daß sie sich nicht selber oder anderen Schaden zufügen können, und vor allen Dingen auch, daß keines Gelegenheit zum Entweichen findet. Trotz aller Aufmerksamkeit kommt das mitunter doch vor. So entschlüpfte uns einmal bei einem Transport, den wir schon glücklich in unserem Hamburger Raubtierhaus untergebracht hatten, zu guter oder vielmehr böser Letzt ein schwarzer Panther. Wir schlossen schleunigst alle Türen ab und machten uns auf die Jagd nach dem flinken Tier, wobei wir uns zum Schutz vor Verwundungen Käfige überstülpten. Nach langer Mühe gelang es uns auch, die immer wieder blitzschnell entschlüpfende, wütend fauchende große Katze einzufangen. Es ist eine schwere Last der Verantwortung, die bei einem so wertvollen und empfindlichen Material auf den Schultern der Begleiter lastet. Sieben Tage dauerte mein erster großer Tiertransport von Triest nach Hamburg, und ich war stolz, daß ich damit sozusagen meine Meisterprüfung gut bestanden und mich als tauglich für andere, größere Aufgaben erwiesen hatte.

Es folgten nun weitere Einkaufs- und Transportreisen nach Italien, Rußland, den Donaustaaten, Spanien und anderen Ländern Europas. Ich bekam ein schönes Stück Welt zu sehen und hatte Gelegenheit, meine praktischen Kenntnisse zu bereichern. Bald darauf konnte ich mich auch im Dienste der Völkerschaustellungen als selbständig waltender Impresario betätigen. Es handelte sich dabei um eine Menschen- und Tierkarawane, die aus fünfzehn Somalinegern, einer großen Straußenherde und vielen anderen Tieren bestand. Wir traten damit in Wien und Budapest auf und hatten durchschlagenden Erfolg, denn eine exotische Schau dieser Art war damals für beide Städte noch etwas Neues. Die Sensationsnummer unseres Programmes war ein Wettrennen zwischen Straußen und Pferden. Zu diesem Zweck hatten wir wohlweislich recht scheue Pferde ausgesucht, die in der Nähe der Strauße unruhig wurden und Kapriolen machten, so daß es den großen Vögeln nicht eben schwer, fiel, den Sieg davonzutragen.

Es war damals die Zeit der ersten kolonialen Erfolge Deutschlands im schwarzen Erdteil. 1884 hatten die Hamburger Firmen Woermann und Jantzen & Tormählen, die in Kamerun Faktoreien besaßen, durch ihre dortigen Vertreter Verträge mit den Dualakönigen Bell und Akwa abgeschlossen, wonach diese Oberhäuptlinge ihre Hoheitsrechte auf die beiden Firmen übertrugen, und von diesen wurden sie wiederum auf das Deutsche Reich übertragen. Im Juli 1884 hißte Gustav Nachtigal als kaiserlicher Kommissar an verschiedenen Punkten der Küste von Kamerun die deutsche Flagge, und obwohl es im Anschluß daran zu Unruhen und Kämpfen kam, in deren Verlauf auch Woermanns Vertreter sein Leben lassen mußte, fiel doch Kamerun ans Deutsche Reich. Die älteren unter meinen Lesern entsinnen sich wohl noch sehr gut der kolonialen Begeisterung, die damals in Deutschland herrschte. Das vorher noch so gut wie unbekannt gewesene Kamerun wurde plötzlich ungemein populär, nicht bloß in den Zeitungsspalten war fortwährend davon die Rede, sondern auch auf der Bühne und in den Witzblättern. Unsere Spaßmacher hatten schnell herausgefunden, welch ein dankbarer, an unfreiwilliger Komik reicher Stoff in unseren schwarzen Landsleuten dort unten steckte, besonders auch in den sogenannten Königen Bell und Akwa samt den vielen dazu gehörigen Prinzen, und deshalb konnte man kaum eine Singspielhalle besuchen, ohne ein Kamerunkouplet über sich ergehen lassen zu müssen, ja, es fanden sich sogar federfixe Librettisten und Komponisten, die den guten Stoff schleunigst zu Operetten verarbeiteten.

Bei dem lebhaften Sinn für Aktualität, der die Unternehmungen des Hauses Hagenbeck beherrschte, ließen wir uns die Ausnutzung der guten Konjunktur natürlich nicht entgehen. Wir stellten eine Gruppe von Kamerunern zusammen, und ich wurde mit ihrer Vorführung in Deutschland beauftragt. Die Glanz- und Renommiernummer dieser Schau war » Prinz Dido aus Didotown«, ein Schwager des Königs Bell. Es war ein herkulisch gebauter Neger mit einnehmenden Zügen und von nicht alltäglicher Intelligenz, die sich mit einem ausgeprägten Gefühl für Repräsentation paarte. Ob es mit dem Prinzentum des schwarzen Herrn Dido sehr weit her war, will ich heute nicht mehr untersuchen. Immerhin hätte es keinem empfohlen werden können, in persönlicher Anwesenheit des Herrn Dido sein königliches Geblüt in Zweifel zu ziehen. In dieser Beziehung verstand mein sonst sehr gemütlicher Schützling keinen Spaß. Er beanspruchte (außer zehn Seidel Bier pro Tag) unbedingte Anerkennung seines hohen Ranges, und es kam einmal vor, daß er einige schwarze Landsleute, die ihm nicht sofort den geheischten Respekt entgegenbrachten, dermaßen eines Besseren »belehrte«, daß sie sich auf der nächsten Sanitätswache ihre Knochen einrenken lassen mußten … Übrigens assistierte mir in Berlin als zweiter Impresario noch eine lokalberühmte Persönlichkeit, die es verstand, die Öffentlichkeit mit immer neuen Sensationen in Atem zu halten. Ältere Berliner erinnern sich noch recht gut des Fritz von Schirp. Aus der Berichterstatterlaufbahn hervorgegangen, hatte Schirp in Amerika die dortige Reklame kennengelernt, und er suchte sie nun nach der Reichshauptstadt zu verpflanzen, wo man bis dahin in dieser Beziehung sehr anspruchslos gewesen war. Unter dem Schlagwort »Fritz von Schirp macht alles« brachte er die Geschäftspropaganda in Schwung und wurde zum Mittelpunkt von allem, wo etwas »los« war. Er begründete auch die erste Bar nach englisch-amerikanischem Muster in Berlin und bereicherte dadurch das dortige Restaurationswesen um einen neuen Typ, das Nachtleben um einen neuen Anziehungspunkt.

Feierlich mit Frack und Lack angetan, mit weißen Glacéhandschuhen und hohem Hut, waren also Schirp und ich den ganzen Tag auf den Beinen, um Prinz Dido den Berlinern zu zeigen. Unser Hauptquartier war die inzwischen längst vom Boden verschwundene Flora in Charlottenburg, ein großes Vergnügungsetablissement mit Palmengarten. Von dort ging es täglich in pompöser offener Equipage, umringt von der begeistert Hurra rufenden Jugend, auf den Renommierbummel durch die Hauptstraßen der Reichshauptstadt. Als Mann von Welt wußte auch Prinz Dido den Wert der Äußerlichkeiten zu schätzen, und da er keine Krone aufs Haupt zu setzen hatte, so entschied er sich für einen grauen Zylinderhut als das Kennzeichen seiner Würde. Dagegen wäre nichts einzuwenden gewesen, wofern sich als notwendige Ergänzung zum Zylinder ein moderner Salonrock mit Bügelhosen und tadellosen Lackschuhen gesellt hätten. Aber Seine Königliche Hoheit war vom Zweck und Nutzen einer derartigen Bekleidung seines gewaltigen Körpers schlechterdings nicht zu überzeugen. Er glaubte, indem er sein Haupt mit einem Zylinderhut schmückte, der europäischen Mode schon sehr weitgehende Zugeständnisse zu machen, und blieb im übrigen seiner kamerunischen Mode treu, die lediglich aus einem etwas veredelten Schurz aus rotem Samt und einem Jäckchen bestand. Dermaßen geziert, mit Zylinder, Jäckchen und Schurz, sonst aber »mit ohne alles«, und dennoch mit einem gewissen königlichen Anstand, bewegte sich Prinz Dido, immer leutselig und huldvoll, in der Öffentlichkeit und sogar in den hohen und höchsten Kreisen. Denn es ward mir die Ehre zuteil, ihn außer anderen hochgestellten Persönlichkeiten auch dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm, dem nachmaligen Kaiser Friedrich, im Muschelsaal des Potsdamer Schlosses vorstellen zu dürfen. Der Kronprinz, dessen schlagfertiger Witz ja bekannt war, unterhielt sich längere Zeit mit seinem schwarzen »Kollegen« und mir und überreichte zum Schluß meinem Schützling eine goldene Kette nebst goldener Erinnerungsmedaille. Prinz Dido war von allem begeistert, erlebte er doch auf seiner Rundfahrt durch Deutschland Triumphe, die er sich früher im afrikanischen Busch nicht hätte träumen lassen. Außer zahlreichen anderen Geschenken wurden ihm in Berlin nicht weniger als zwölf Zylinderhüte dediziert, und wir vermochten uns vor Einladungen und Anträgen aller Art kaum zu retten. Auch ein Manöver durfte er als Gast mitmachen, das war bei seinem glühenden Interesse für alles Militärische der Höhepunkt seiner Erlebnisse. Nach Beendigung unserer erfolgreichen Tournee ist mir Prinz Dido bald aus den Augen entschwunden, ich habe nie wieder von ihm gehört. Was mag aus ihm geworden sein? Ob er wohl noch lebt und in seiner heißen Heimat wehmütig der schönen entschwundenen Zeiten gedenkt?

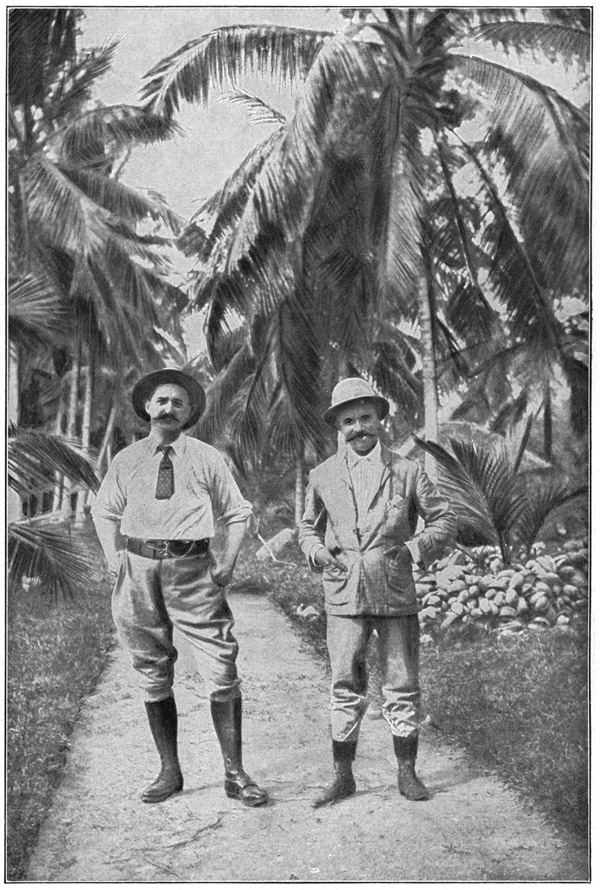

John Hagenbeck (links) in einer Kokospflanzung

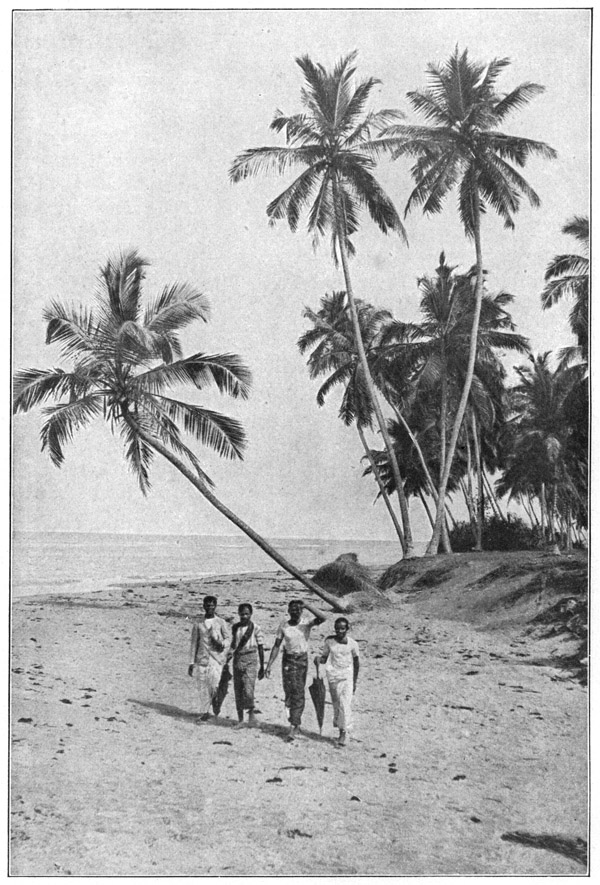

Am Strande von Colombo

So kam das Jahr 1885 heran, das mir, dem Neunzehnjährigen, ein für mein ganzes späteres Leben bestimmendes Ereignis bescheren sollte, nämlich meine erste große Überseereise nach Ceylon, mit der Aufgabe, dort Elefanten einzukaufen, sowie eine große Singhalesentruppe zusammenzustellen und nach Hamburg zu bringen.

Ceylon! Die Musik des Wortes, die Fülle der damit verbundenen Vorstellungen hatte von jeher in meinen Träumen eine Rolle gespielt. Unser Hamburger Haus war ja durch vielerlei Fäden mit der fernen heißen Tropeninsel verknüpft. Die mächtigen Elefanten und andere interessante Tiere, die braunen Singhalesen und schwärzlichen Tamulen, die Bajaderen, Tempeltänzer und Schlangenzauberer, diese vielbewunderten Objekte unserer großen Völkerschaustellungen, sie alle stammten von dort, sie hatten Ceylon zur Heimat. Es ist sehr merkwürdig, mit welcher magischen Kraft wir uns häufig ganz triebmäßig zu Begriffen und Dingen hingezogen fühlen, ohne sie noch genauer zu kennen. Solch ein verlockender Begriff und von so geheimnisvoller Anziehungskraft war für mich Indien im allgemeinen, im besonderen aber Ceylon. Indien, das ja – ob mit Recht oder Unrecht, sei dahingestellt – für die Urheimat der arischen Rasse gilt füllte mein ganzes Sinnen und Trachten aus.

Die Ausreise trat ich mit einem kleinen Hamburger Dampfer bei stürmischem Wetter an, und schon in der Nordsee hatte dieser seine liebe Not, mit 3-4 Knoten Fahrt vorwärtszukommen. Aber das war nur ein scherzhaftes Vorspiel zu dem Tanz, den der altersschwache Kasten im Golf von Biscaya aufführen sollte. Jeder Seefahrer weiß die Launen und Tücken dieses Gewässers gebührend zu schätzen. Es ist selbst an Bord der größten Schiffe nicht immer ein reines Vergnügen, bei schwerer See den Golf von Biscaya zu durchqueren, um wieviel weniger aber auf einem so kleinen Fahrzeug. Ein schauderhafter Sturm machte fünf Tage lang dem Kapitän und der Mannschaft, nicht zuletzt aber auch uns Passagieren die Hölle heiß. Er warf den Dampfer von einem Wogenkamm zum andern, so daß wir oft stundenlang überhaupt nicht Fahrt machen konnten, sondern uns vom Wind und Wasser treiben lassen mußten, so gut es eben ging. Die fortwährend das Schiff überschwemmende grobe See spülte nicht nur einen Teil der Boote, sondern auch den auf Oberdeck befindlichen lebenden Proviant, bestehend aus zwei Ochsen, einigen Schweinen und Geflügel, glatt über Bord. Wir selbst vermochten uns kaum in unseren Kojen zu halten, da die Kabinentüren von den Sturzseen eingeschlagen waren und das von draußen eindringende Wasser oft fußhoch in der Kabine stand. An ein ruhiges Schlafen war in dieser peinvollen Lage natürlich nicht zu denken; nur hin und wieder verfielen wir, aufs höchste ermattet, für kurze Zeit in eine Art dumpfer Betäubung. Auch die Maschinen- und Heizräume füllten sich allmählich mit Wasser, und nur mit äußerster Kraftanstrengung konnte die Tag und Nacht nicht aus den Stiefeln kommende Mannschaft das Schiff auspumpen und vor dem Ärgsten bewahren. Eine genußreiche Reise war das also gerade nicht. Wir atmeten auf, als endlich doch die Straße von Gibraltar erreicht wurde und es nun bei leidlich gutem Wetter durchs Mittelmeer ging. Mit sechstägiger Verspätung langten wir dann in Port Said an.

Port Said liegt auf der Grenze zwischen zwei Welten. Hier scheiden sich auf der großen Wasserstraße vom Westen zum Osten Abendland und Morgenland. Sobald das Schiff zwischen den großem Molen der Suezkanalmündung, am Denkmal des glücklichen und unglücklichen Ferdinand von Lesseps vorbei, langsam in den Hafen einfährt und der Blick über die Dächer der weißen Stadt in die Sonnenglut und das Farbenspiel des ägyptischen Flachlandes dringt, überkommt uns das Gefühl: jetzt hat Europa nichts mehr zu sagen, jetzt umfängt uns eine andere Welt, die bunte fremdartige Welt des Südostens, die Welt unserer Träume. Jeder, der das einmal oder öfter durchgemacht hat, kennt die Verwandlung, die da im Europäer vor sich geht. Es ist nicht bloß die äußere Wandlung, die Vertauschung der üblichen warmen Tracht mit dem hellen, luftigen Tropenanzug, der Mütze mit dem schützenden Sonnenhelm – nein, auch innerlich gibt es uns einen Ruck, wir werden anders, wir fühlen den verändernden Einfluß einer Umgebung, die uns als weißen Herrn viel mehr zur Geltung bringt, als es vorher auf europäischem Boden der Fall war. Es ist das Gefühl, dem Radyard Kipling in einem seiner packenden englischen Soldatenlieder Ausdruck gibt mit den Worten: »Über Suez laßt mich fahren, wo der Mensch noch etwas gilt.« Ja, man gilt dort draußen noch etwas, während man hier in Europa, und ganz besonders in diesen Zeiten, niemals ganz das Gefühl los wird, eigentlich nichts weiter als eine von der Bureaukratie registrierte Nummer, ein Gegenstand der Statistik und der Besteuerung zu sein … Die große Welt draußen in der südlichen Übersee hat ihre eigenen Gesetze, aber auch ihre eigene Freiheit, und die ist es eben, die die Seele packt und erfüllt wie schäumender Wein. Der rechte Gebrauch dieser Freiheit erfordert freilich auch Selbstzucht und Verantwortlichkeitsgefühl. Es wird davon später bei Besprechung des Tropenlebens noch einiges zu sagen sein.

Ich war damals bei meiner ersten Fahrt nach dem Osten noch zu jung, als daß ich mich langen Reflexionen hingegeben hätte. Als unser Dampfer in Port Said Station machte, um Kohlen zu übernehmen und seine Sturmschäden auszubessern, stürzte ich mich mit Begierde in das bunte Treiben der Stadt. Sie macht mit ihren gradlinigen Straßen einen ganz modernen Eindruck und verdankt ihr Dasein lediglich dem Suezkanal, bei dessen Bau in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts sie entstand. Port Said mit seinen 60 000 Einwohnern wäre ohne den Suezkanal nicht denkbar und lebt direkt oder indirekt lediglich von der großen künstlichen Wasserstraße und ihrem Verkehr. Am Hafen befinden sich außer den großartigen Verwaltungsgebäuden der Suezgesellschaft und dem Zollamt die verschiedenen Konsulate, Schiffsagenturen, Hotels und Geschäftshäuser; in den angrenzenden Straßen findet man in großen und kleinen Läden eine Unmenge aller erdenklichen Dinge, die der Reisende braucht oder bei der Heimfahrt als Andenken und Mitbringsel gern kauft. Ein beträchtlicher Teil der Einwohnerschaft von Port Said lebt lediglich von der guten Laune und der Vergnügungssucht der durchreisenden Fremden. Man muß bedenken, daß die Schiffspassagiere, besonders die aus dem fernen Osten kommenden, oft eine Seereise von vielen Wochen hinter sich haben und nun die wenigen Stunden des Aufenthalts hier selbstverständlich gern dazu benutzen, sich wieder einmal gehörig »die Beine zu vertreten«. Dieses »Beinevertreten« ist bei manchen ein sehr dehnbarer Begriff, der alles Mögliche und mitunter auch das kaum noch Mögliche umfaßt, angefangen vom lange entbehrten frischen Bier in den Hafenkneipen bis zu den wildesten Tanzvorführungen in dem arabischen Viertel, das an die Europäerstadt grenzt. Das Vergnügungsgeschäft liegt hauptsächlich in den Händen von Griechen und Levantinern, und aufs äußerste gerissen, wie diese Herrschaften nun einmal sind, nützen sie die Konjunktur auch weidlich aus. Manchmal treffen die großen Ozeandampfer des Nachts ein, um schon in den Morgenstunden weiterzufahren. Da heißt es, die Zeit nicht nutzlos verstreichen lassen. Wie mit einem Schlage wird es in den eben noch schlummernden Straßen plötzlich lebendig, die Kaffeehäuser und Bars tun sich auf, die Damenkapellen fideln und pauken darauf los, die Kaufleute öffnen ihre Läden und suchen den Fremden, denen das Geld hier meistens sehr locker sitzt, alles Erdenkbare aufzuschwatzen, und eine Unmenge verdächtiger Burschen in allen Hautschattierungen pirscht sich kauderwälschend an die Reisenden heran, um ihnen mit überschwenglichen Worten die berückendsten Paradiesesfreuden in Aussicht zu stellen, wofern man sich ihrer Führung anvertraut. Gewöhnlich läuft das, wie man sich denken kann, auf Prellereien und Reinfall heraus. Kurzum, es ist ein großer »Betrieb«, dieses internationale Tag- und Nachtleben von Port Said.

Die Durchfahrt durch den 160 km langen Suezkanal dauert, da eine größere Geschwindigkeit nicht gestattet ist, mindestens 15 Stunden, Schiffe, die keine Scheinwerfer haben, dürfen den Kanal nur in den Tagesstunden passieren und brauchen deshalb erheblich mehr Zeit. Dazu gehörte natürlich auch unser kleiner, noch ganz unmoderner Dampfer. Es blieb mir daher Muße genug, das großartige Werk der Ingenieurkunst, sowie die trotz ihrer Eintönigkeit höchst anziehenden Landschaftsbilder zu beiden Seiten des Kanals gehörig in Augenschein zu nehmen. Das Land ist völlig flach, fast durchweg Wüste. Welch ein Gegensatz zwischen dem Leben auf dem Dampfer, der den Kanal durchfurcht, und der erhebenden, feierlichen Einsamkeit der zeitlosen Wüste mit ihrem wundervollen Farbenspiel; zwischen den Europäern an Deck und den altbiblischen Gestalten, die an den Kanalufern arbeiten und ihrer Beschäftigung nachgehen, heute wie vor zweitausend Jahren! Am meisten interessierten mich in meiner Eigenschaft als Tierspezialist die großen Binnenseen, die der Kanal durchschneidet, der Menzale-, der Timsah-, der Bittersee, denn auf den Sandbänken der flachen Gewässer sieht man riesige Scharen von Sumpf- und Wasservögeln, von Pelikanen, Flamingos usw.

Am Ausgang des Suezkanals zum Roten Meer liegt die Stadt, die der großartigen Wasserstraße den Namen verlieh, Suez. Sie kann sich mit Port Said an Größe und Bedeutung nicht messen. Der Aufenthalt der Schiffe pflegt hier nur kurze Zeit zu dauern. Dann geht es ins Rote Meer hinein, zuerst in seinen schmalen Ausläufer, den Meerbusen von Suez, der das ägyptische Festland von der Halbinsel Sinai trennt. Die Küsten an beiden Seiten des Meerbusens sind kahl und öde. Deutlich sieht man das mächtige Gebirgsmassiv des Sinai mit seinem fast 2300 m hohen Gipfel des Djebel Musa, des Mosesgebirges, von dem herab, wie uns die Bibel erzählt, der Prophet den Hebräern die heiligen Gebote verkündet hat.

Sobald die Spitze der Sinaihalbinsel passiert ist, befinden wir uns im offenen Roten Meer, berüchtigt wegen der kaum erträglichen drückenden Hitze, die den größten Teil des Jahres hindurch über ihm lastet. Seinen Namen verdankt das Rote Meer dem stellenweise massenhaft auftretenden rötlichen Plankton, ungeheuren Kolonien unzähliger Urtierchen, die im einzelnen nur mit dem Mikroskop wahrgenommen werden können. Was nun die Hitze des Roten Meeres betrifft, die in den Erzählungen der Seefahrer eine so große Rolle spielt, so wird sie sehr verschieden empfunden, je nachdem, ob man mit dem Winde oder gegen ihn fährt. Ich habe das Rote Meer auf meinen Reisen zwischen Europa und Südasien oft genug durchfahren und manchmal, in der Jahreszeit der stärkeren Winde, zumal wenn sie von vorn kamen, die Temperatur geradezu angenehm frisch gefunden. Mitunter freilich, in den heißesten und windstillen Monaten, hörte selbst für einen, der an Ceylons Tropenglut gewöhnt ist, das Vergnügen auf. Wir hatten dann Tag und Nacht eine gleichmäßige Temperatur von fast 40° C. an Deck, und in den Innenräumen des Schiffes war es auch nicht viel kühler. Dazu kommt noch, daß die Luft im Roten Meer trotz der Regenlosigkeit der ganzen Gegend doch sehr feucht ist, und feuchte Hitze wird bekanntlich weit drückender empfunden als trockene. Sogar die an starke Hitze gewöhnten Heizer versagen dann und müssen durch Araber, Somali oder Südchinesen ersetzt werden. Bäder verschaffen nicht die geringste Erfrischung, da das Wasser genau so warm ist wie die Luft, überdies wirkt das stark salzhaltige warme Seewasser sehr irritierend auf die Haut und trägt zur Bildung des gefürchteten »Roten Hundes« (Lichen tropicus) bei, eines höchst lästigen und häßlichen Hitzeekzems, das besonders die Neulinge in den heißen Ländern so oft befällt. Manchmal möchte man sich die Kleider vom Leibe reißen, so brennen sie, und gar nicht selten kommt es vor, daß Heizer und Maschinisten, in geistiger Verwirrung über Bord springend, den Tod in den Fluten suchen und finden. Sehr sonderbar sind im Roten Meer die Lichterscheinungen. Ein Horizont ist überhaupt nicht zu sehen, Meer und Himmel verschwimmen ohne Abgrenzung ineinander; ein weißer Dunst, an dessen blendendem Licht sich die Augen entzünden, liegt auf der bleiernen Flut und umhüllt das ganze Schiff. Man hat das Gefühl, als ob man sich nicht auf den Wassern und in der Luft, sondern schwebend in einem gespensterhaften Fluidum befinde, dem jede irdische Stofflichkeit fehlt. In dieser eigentümlichen Atmosphäre verfällt der Geist, überwältigt und erschlafft durch die Glut, allmählich in einen krankhaften Zustand halben Wachens und halben Schlafs. Kaum daß man sich zur geringfügigsten Tätigkeit, zum Wechseln der Kleider, zum Lesen eines Buches, aufzuraffen vermag. Nur in der Nacht atmet man ein wenig erleichtert auf, die tagsüber vom Übermaß des Lichtes gequälten Augen empfinden die Finsternis wie eine Erlösung, und vom Himmel herab strahlen durch die jetzt dunstfreie, klare Luft die funkelnden Sterne des Südens in unermeßlicher Zahl.

Da unser kleiner Dampfer alle jene der Bequemlichkeit dienenden Einrichtungen der heutigen großen Ozeandampfer natürlich nicht kannte, atmete ich doch erleichtert auf, als nach acht Tagen endlich das kaffeeberühmte Mokka mit seinen Minarets und Moscheen an der südwestarabischen Küste erschien und unser Schiff bald danach, an der englischen Felseninsel Perim vorbei, die Straße Bab-el-Mandeb (»Tor der Tränen«) passierte, die zwischen der arabischen und der afrikanischen Küste den Abschluß des Roten Meeres und den Eingang in den Golf von Aden, also den Indischen Ozean, darstellt. Frische Winde kommen hier auf, höher gehen die Wogen, der Höllenofen des Roten Meeres bleibt hinter uns, erquickt und beseligt schlürft die Brust die reine, kühle Luft des offenen Ozeans ein. Wir liefen Aden zu kurzem Aufenthalt an, und ich benutzte die Zeit, während der Dampfer Kohlen übernahm, mich an Land setzen zu lassen und einen raschen Blick auf die Stadt und ihre nächste Umgebung zu werfen. Aden ist bekanntlich ein stark befestigter Stützpunkt der britischen Seemacht und ein wichtiges Glied in der wunderbaren Kette ihrer Kontrollstationen an der europäisch-südasiatischen Etappenstraße: Gibraltar – Malta – Suezkanal – Perim – Aden – Colombo – Singapore. Aber es muß schon als ein höchst zweifelhaftes Vergnügen betrachtet werden, in dem sonneglühenden, wasserlosen, öden Felsennest als Europäer zu leben, und deshalb hat Tommy Atkins, der englische Soldat, vor dieser gottverlassenen Garnison den höchsten Respekt. Aden läßt sich nur mit doppelten und dreifachen Rationen Whisky vertragen, und auch dann nur für kurze Zeit. Es gibt hier Jahre, in denen überhaupt kein einziger Regentropfen zur Erde fällt! Man hat deshalb in Nähe der Stadt großartige Zisternen gebaut, die alles von den hohen Bergen der Umgegend zusammenlaufende Wasser sammeln, damit kein einziger Tropfen des hier so seltenen, kostbaren Nasses verloren geht.

Kräftig wehte der Passat, als die südarabische Küste langsam hinter uns versank und unser Schiff ostwärts dem Süden Indiens entgegenfuhr. Noch einmal bekommt man auf dieser Reise Land zu sehen: die immer in Dunst gehüllte, gebirgige Insel Sokotra, die dem afrikanischen Kap Guardafui vorgelagert ist und – selbstverständlich, möchte man sagen – England gehört. Der Seemann liebt die große Nähe von Sokotra nicht, es ist ein gefährliches, häufig von Wirbelstürmen heimgesuchtes Gewässer. Auch Sokotra verschwand, und nun umgab uns acht Tage lang die Einöde der unermeßlichen See. Einöde? Nein, das ist wohl doch nicht der richtige Ausdruck. Denn trotz des scheinbaren Einerleis gibt es auf der Oberfläche des Meeres sowohl wie am Himmel immer wieder etwas Neues zu sehen. Das Spiel der schäumenden, sich überstürzenden Wogenkämme, der Ansturm der Wellen gegen das Schiff, das lustige Treiben der Delphine, die förmliche Wettrennen mit dem Dampfer veranstalten und die tollsten Luftsprünge vollführen, die Scharen fliegender Fische, die mannigfachen Lichterscheinungen der Atmosphäre, und abends das wundervolle Meerleuchten, das phosphoreszierende Aufleuchten unzähliger Milliarden von winzigen Lebewesen – alles das gibt immer wieder Stoff zur Betrachtung. An den Tagen, wo der Passat besonders kräftig bläst, rollen die Wogen im Indischen Ozean außerordentlich lang und schwer, aber diese langen und sehr regelmäßigen Schwingungen werden an Bord nicht so unangenehm empfunden wie die kürzeren und ungleichmäßigen Wellen anderer Meere. Obwohl ich mich eines ziemlichen Grades von Seefestigkeit erfreue, hatte ich doch durchaus nichts dagegen, als es am Abend des sechsunddreißigsten Tages unserer Reise seit Hamburg hieß: »Morgen früh treffen wir in Colombo ein«.

Das Dunkel der Nacht hing noch über den Wassern, als ich in der Frühe des nächsten Tages schon mit Sack und Pack und voller Erwartung dem Osten entgegensah. Rötliche Streifen erschienen am Horizont, die erste Ankündigung des nahenden Morgens. Das schwärzliche Himmelsblau der Nacht verwandelt sich bald in Violett, die rosigen Streifen werden breiter und leuchtender, und es dauert nicht lange, dann ist es Tag, denn die Tropen kennen das Zwischenspiel unserer nordischen Dämmerung kaum. Da ist in der Ferne auch schon die Küste von Ceylon zu sehen, etwas von Nebel und Dunst verhüllt, aber doch deutlich genug, daß man bald einen Hain von Kokospalmen erkennt und nicht weit davon Schiffsmasten, Schornsteine, Häuser – den Hafen Colombos. Und während die Sonne emporsteigt, wird das Bild immer klarer, verlockender, und es taucht jetzt auch der schöngestaltete Gipfel des Adamspiks auf, des höchsten Berges der Insel …

Ceylon, herrliches Wunderland der Tropen, das du mir für lange Jahre, die besten meines Lebens, zur zweiten Heimat werden solltest, – dir entbiete ich meinen ersten Gruß!