|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Haiderabad – Daulatabad – Die Höhlentempel von Ellora – Bombay, die Stadt der Parsen – Jaipur, die Rosenrote – Im verlassenen Amber – Lahore – Im Gouvernementspalast von Simla – Darjiling und der Himalaya – Abenteuer mit Krokodilen – Delhi und Agra – Als Gast des Maharadschas von Gwalior – Zerstörungslust der weißen Ameisen – Am Heiligen Ganges in Benares – Düstere Kulturbilder

Eine Einladung der Stadt Lahore in Nordindien, die zoologische Abteilung ihres Laurenceparkes neu einzurichten, bot mir, indem ich die Erledigung dieses Auftrages mit Geschäften mannigfacher Art in anderen Städten Mittel- und Nordindiens verknüpfte, Gelegenheit zu einer großen, sehr ergiebigen Überlandreise durch die wichtigsten Provinzen und Eingeborenenstaaten des gewaltigen Reiches. Aus der überreichen Fülle von Erlebnissen und Beobachtungen, die mir meine mehrere Monate dauernde Reise verschaffte, greife ich im Nachfolgenden, ohne mich dabei an eine streng methodische Einteilung des Stoffes zu halten, das eine und das andere in bunter Reihe auf gut Glück heraus. Nebenbei bemerkt, ist es von Ceylon nach Lahore in der Luftlinie so weit wie von Berlin nach Kairo!

Meine Reise führte mich von Colombo zunächst über Madras nach Haiderabad, der Hauptstadt des gleichnamigen größten Eingeborenenstaates und mit mehr als einer halben Million Einwohnern der viertgrößten Stadt des Reiches. Der Staat Haiderabad zählt 13,5 Millionen Einwohner, von denen neun Zehntel Hindus, ein Zehntel Mohammedaner sind. Trotz ihrer verschwindenden Minderheit gehören die Mohammedaner doch zur herrschenden Klasse, schon deshalb, weil auch das seit 400 Jahren regierende Fürstenhaus dem mohammedanischen Glauben angehört. Der Nizam (so lautet sein Titel) von Haiderabad nimmt in der Rangliste der eingeborenen Fürsten die erste Stelle ein und gehört zu den reichsten Nabobs Indiens. Daß er sich der größten Unabhängigkeit und Machtfülle unter seinesgleichen erfreut – so ist z. B. die Gerichtsbarkeit gegenüber den Eingeborenen fast unbeschränkt – ist der stets loyalen Haltung zu verdanken, die Haiderabad in seinen Beziehungen zu England beobachtet hat, schon zur Zeit der englisch-französischen Kriege in Indien im 18. Jahrhundert, besonders aber auch während des höchst gefährlichen Militäraufstandes von 1857; damals war es der Nizam von Haiderabad, der den Anschluß Südindiens an die Empörer im Norden verhinderte und England geradezu vor einer Katastrophe bewahrte. Das hat man in London dem Fürstenhause nicht vergessen.

Haiderabad liegt in wasserreicher, gut angebauter Gegend am Musifluß und zeichnet sich weniger durch schöne Gebäude, als vielmehr durch sein reichbewegtes, originelles buntes Straßenleben aus, dem ein starker islamitischer Einschlag in Gestalt wohlhabender Mohammedaner mit kostbaren Zierwaffen und ihren verschleierten Damen nicht fehlt. Die lebhafte Geschäftstätigkeit der Stadt bringt es mit sich, daß man hier allen möglichen Typen und Trachten nicht nur des indischen Reiches, sondern ganz Asiens begegnet: Parsen, Radschputen, Sikhs, Arabern, Türken, Afghanen, Persern usw. Auffallend ist das allgemeine Waffentragen, selbst die Vertreter der friedlichsten Berufe haben Pistolen oder Schwerter und Dolche im Gürtel, entschieden zum Vorteil der Romantik. Sonst ist in Indien das Waffentragen ohne besondere Erlaubnis streng verboten, aber Haiderabad nimmt auch in dieser Hinsicht eine Ausnahmestellung ein. Der Palast des Nizam enttäuscht. Wer so ungeheuer viel Geld hat – seine Einkünfte betragen jährlich 38 Millionen Rupien – von dem dürfte man schon etwas mehr Geschmack erwarten. Am meisten interessierte mich das Leben und Treiben auf den von Prunkelefanten, Reitpferden und anderen Tieren, von Dienern und Faulenzern wimmelnden Höfen. Sehr kurios ist der riesige Palast des ehemaligen Premierministers Sir Salar Jang, der kolossale Reichtümer angesammelt hatte und sie teilweise zur Aufstapelung der seltsamsten Schnurrpfeifereien benützte; so ist z. B. ein Saal nur mit kostbaren mechanischen Spielsachen, singenden Vögeln, beweglichen Puppen und dergleichen, angefüllt. Ein harmloses Gemüt! In der Nähe von Haiderabad liegt das von der Poesie verklärte Golkonda, einst die glänzende Residenz eines mohammedanischen Fürstengeschlechts, heute eine melancholische Trümmerstätte.

Auch Daulatabad, nordöstlich von Bombay, das wegen seiner schweren Zugänglichkeit nur selten von Reisenden besucht wird, erinnert an verschwundene Pracht. Jetzt ein vergessenes kleines Nest, zwischen den noch erhaltenen alten Stadtmauern fast verloren, war Daulatabad einst eine mächtige Festung und volkreiche Stadt, ein Lieblingsaufenthalt der indischen Kaiser im Mittelalter. Das größte Interesse beansprucht hier die uralte Feste. Auf einem 500 Fuß hohen kegelförmigen Granitfelsen, der sich etwa 300 Fuß in schräger Böschung senkt, um die letzten 200 Fuß fast senkrecht steil abzustürzen, ist ein Fort erbaut, dessen natürliche Unzugänglichkeit von den Menschen noch auf die raffinierteste Weise erhöht wurde. Über den breiten und tiefen Burggraben führt eine schmale Brücke zu einem Tor im Berg. In den Granit gehauen, öffnet sich ein schmaler Gang, der in einen Saal mündet. Jeder Eindringling konnte hier von den Verteidigern leicht überwältigt werden. Nun führt ein 10-12 Fuß hoher und breiter Gang aufwärts. Er ist nur bei Fackellicht zu finden. Seine Mündung auf der Böschung ist mit Bastionen und Eisentüren geschützt. Noch viel schwieriger ist es aber, zu dem Fort selbst vorzudringen. Immer neue Mauern, wie für die Ewigkeit gebaut, Tunnel, Treppen und Galerien klimmen aufwärts. Schließlich führt ein einziger Eingang in die Feste, eine über einem Hohlraum gelegene Brücke mit eisernen Platten, die durch eine sinnreiche Vorrichtung glühend gemacht werden konnten! Im Innern des Forts liegt ein weitläufiger Hindupalast inmitten großer Gärten. Die Spitze des Berges krönt die Zitadelle. Aller Scharfsinn und aller Fleiß, den die Erbauer dieses einzig dastehenden Forts auf seine Unzugänglichkeit und Sicherung verwandten, hat doch nicht zu hindern vermocht, daß auch diese mühselig errichteten Bauwerke verfielen und zwecklos wurden, ein sprechendes Bild der Vergänglichkeit alles dessen, was von Menschenhand stammt.

In den Ruinen von Daulatabad treiben sich allerlei Pseudo-Fakire und sonstige »heilige« Leute herum, und mit einem dieser professionellen Tagediebe, einer Landplage Indiens, hatte ich ein sehr bezeichnendes kleines Erlebnis. Der Mann kauerte, mit der Einnahme seiner Mahlzeit beschäftigt, auf der Erde. Als ich in Begleitung meines Führers an ihm vorüberging, sprang er plötzlich auf und schleuderte mit unverständlichen wütenden Worten seinen gefüllten blechernen Speisenapf nach mir, allerdings ohne mich zu treffen. Grund: mein Schatten, der Schatten eines Ungläubigen und »Unreinen«, war auf seinen Reis gefallen und hatte diesen für ihn, den Reinen, ungenießbar gemacht! Ein Geldstück, das ich dem verwilderten Burschen als Entschädigung zuwarf, ließ er verächtlich liegen – ich vermute aber stark, daß er es später, nachdem ich verschwunden war, doch noch aufgehoben hat.

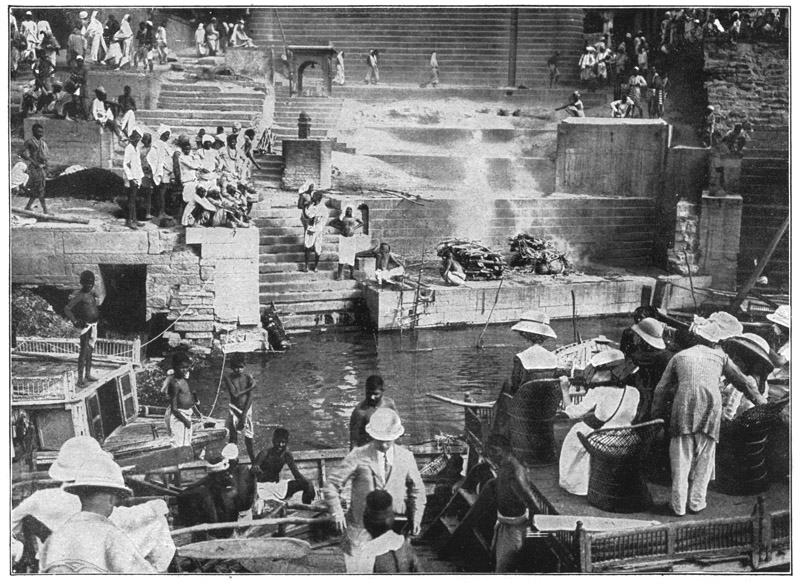

Eine der Leichenverbrennungsstätten am Ganges in Benares. Im Vordergrund ein Touristenboot

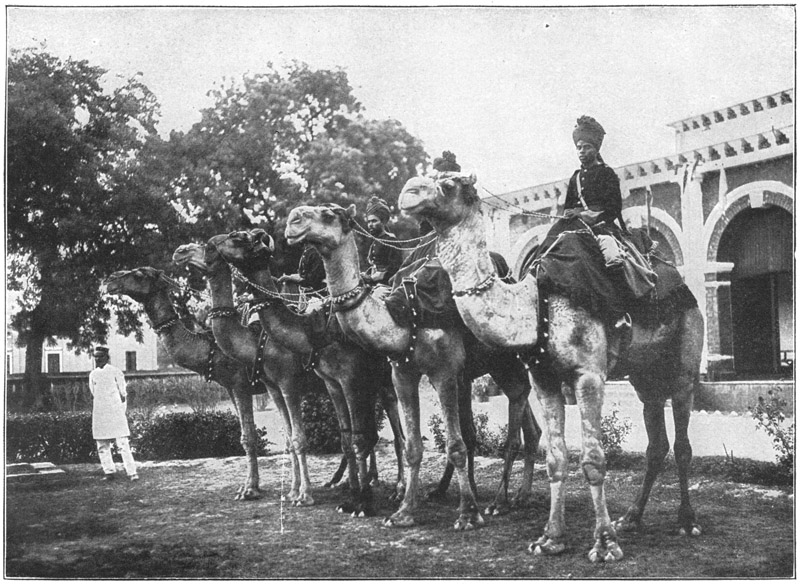

Abteilung des Kamelreiterkorps in Benares

Eines der erstaunlichsten Wunder Indiens, überhaupt eines der größten Weltwunder sind die in der Nähe von Daulatabad gelegenen Höhlentempel von Ellora. Die alten Buddhisten liebten es ja, ihre Tempel und Klöster in natürlichen oder künstlich gemachten Höhlen anzulegen. Ungefähr 1000 Grottenheiligtümer gibt es in Indien, aber dieses übertrifft alle anderen an Ausdehnung und gewaltiger Eindruckskraft. Sämtliche Grotten von Ellora sind künstlich aus dem harten Tuffgestein ausgehöhlt, und die darin befindlichen schier zahllosen Säulen, Bildwerke, Dekorationen sind ebenfalls aus dem Fels gehauen. Was zunächst am meisten verblüfft, das ist die geradezu ungeheuerliche Mühe und Arbeit, zugleich aber auch die technische Sicherheit, die in diesen umfangreichen Anlagen und ihrem künstlerischen Schmuck zum Ausdruck kommt, und die sich nur mit ähnlichen Leistungen der Ägypter vergleichen läßt. Wie groß mußte die Kraft des Glaubens sein, die den Impuls zu solchen fast übermenschlichen Anstrengungen gab! Eine Flucht von Sälen und Hallen tut sich hier auf, manche bis 3500 qm groß, alle überreich mit Pfeilern, Götterbildern, Reliefs, Elefanten und anderen Tieren in Lebensgröße geschmückt. Die ganze so ungeheuer komplizierte Mythologie der Buddhisten, Brahmanen und Jainas tritt hier dem Beschauer in sinnverwirrender Fülle entgegen, und wem es nicht in den mystischen Dunkel nach einer halben Stunde im Kopfe schwirrt, der muß sehr widerstandsfähige Nerven haben.

Bombay, langgestreckt auf einer Insel der Westküste gelegen, mit einer Million Einwohner Indiens zweitgrößte Stadt, weiß in seiner Geschäftscity von Mystik nichts. Nicht von Buddha und Brahma ist hier die Rede, sondern von Baumwollkursen und Frachtraten, und von den 13 000 Europäern Bombays – ganz zu schweigen von den 50 000 Parsen, die Bombay sozusagen in der Tasche haben – hat sich gewiß der größere Teil auch noch keine zehn Minuten lang mit indischer Mythologie befaßt. Bombay ist überall dort, wo der weiße oder gelbbräunliche Cityman herrscht, eine lebhafte moderne Großstadt mit Geschäftshäusern, Speichern, Clerks. Es geht aber auch ein Zug von überraschender Monumentalität durch dieses Bombay der Weißen und Parsen, er kommt in Prachtbauten wie dem Victoria-Terminus-Bahnhof, dem Taj-Mahal-Hotel mit seinen 400 Zimmern und in anderen Palästen, in schönen Parkanlagen, in dem weltstädtischen Leben und Treiben zum Ausdruck. Auch die vielen wohltätigen Institute, Bildungsanstalten und gemeinnützigen Einrichtungen bekunden einen fortschrittlichen Geist, dem man sonst in Indien nicht gerade häufig begegnet.

Sieht man in Bombay irgend etwas Großartiges und Musterhaftes und fragt nach dem Stifter, dem Begründer, so wird in zwei von drei Fällen sicher der Name irgendeines Parsen genannt. Was sind das nun eigentlich für wunderbare Leute, die so große Mittel besitzen und sie in so menschenfreundlicher Weise benützen? Obwohl die Parsen nur einen geringen Bruchteil der Bevölkerung Bombays bilden, wäre die Stadt ohne sie kaum denkbar, aber auch ganz Indien nicht. Diese 100 000 Parsen sind neben den Engländern und anderen Europäern der gärende Sauerteig im Leben der 300 Millionen Inder. Ihre Urheimat ist das iranische Hochland, mit den Parsen sind sie, wie schon der Name verrät, durch Verwandtschaft verknüpft, auch glaubt man jüdisch-babylonische Blutbeimischung annehmen zu dürfen. Sie sind kräftig gebaut, von gelblicher Hautfarbe und vollem, fleischigen Gesicht. Zu ihrer Nationaltracht aus weißer Baumwolle gehört eine eigentümliche, zylinderförmige Kopfbedeckung, der sie auch dann treu bleiben, wenn sie europäische Tracht anlegen. Die Frauen halten an ihrem farbigen und geschmackvollen Nationalkostüm fest, dessen wesentlicher Bestandteil ein vom Scheitel lang herabwallender, bisweilen feuerroter Überwurf ist. Sehr sonderbar ist nun die Religion der Parsen. Sie sind nach der Lehre Zoroasters oder Zarathustras Feueranbeter, sie glauben an einen beständigen Kampf zwischen Gut und Böse mit dem Endsieg des Guten und halten die Reinheit in Gedanken, Worten und Werken hoch. Im Gegensatz zu den Hindus und Mohammedanern stehen sie allen Leistungen der abendländischen Kultur freundlich und aufnahmebereit gegenüber, viele junge Parsen studieren in England. Ihre kaufmännische Begabung ist ganz hervorragend, als Finanzmänner und Unternehmer spielen sie in Indien die führende Rolle, und was sie nur angreifen, das hat Erfolg. Arme Parsen gibt es wohl kaum, dagegen aber, wie schon an früherer Stelle erwähnt, in großer Anzahl solche, die ganz enorme Vermögen zusammengebracht haben. Man muß zugeben, daß sie von ihrem Mammon guten Gebrauch zu machen wissen, denn sie haben, wie Bombays gemeinnützige Institute bekunden, eine freigebige Hand zum Wohle ihrer Mitmenschen. Seltsam und mystisch, wie ihre Religion, ist auch das Ende der Parsen, ihr irdisches Erlöschen. Sie werden nicht begraben und nicht verbrannt, sondern in den »Türmen des Schweigens« in den Malabarhügeln bei Bombay den Geiern zum Fraß überlassen. Das mag unserem Gefühl widerwärtig erscheinen, entspricht aber dem Grundgedanken der parsischen Religionslehre. Und schließlich ist, wenn man es recht betrachte, diese Art der Vernichtung der irdischen Reste auch nicht unästhetischer als die Verbrennung oder gar das jahrelange Verwesen im Grabe. Denn die Vögel werden mit den Leichen, die man ihnen im Innern der niedrigen runden Türme überläßt, im Nu fertig, und die von der Sonne gedörrten Gebeine zerfallen dann im nächsten Regen schnell. Das ablaufende Wasser wird durch Kohle filtriert und ins Meer geleitet. Nichts, gar nichts bleibt vom Parsen übrig; kein Grabhügel, keine Aschenurne, kein Gedenkstein erinnert an ihn – sein Irdisches ist gänzlich ausgelöscht, und nur in seinen guten Werken lebt er weiter.

Was Schönheit der Lage, Glanz der öffentlichen Bauten, reiches Verkehrsleben und buntes Getriebe der Eingeborenen betrifft, ist Bombay nicht nur die interessanteste Großstadt Indiens, sondern eine der merkwürdigsten und sehenswertesten Städte der Welt überhaupt, eine Kosmopolis mit beständigem Wechsel der Szenerie, der Nationalitäten, der. gesellschaftlichen Atmosphäre. Von den modernen Ozeanriesen in den Hafendocks bis zum primitiven Nachen der halbnackten Fischer, vom: Auto der eleganten englischen Dame bis zur Ekka, dem zweirädrigen Fuhrwerk der Eingeborenen, von dem schwellenden Ledersessel in einem vornehmen Ausländerklub bis zu einem der verlorenen und verwahrlosten Winkel der Native City, von dem Schreibmaschinengeklapper in einem der großen Geschäftspaläste bis zum Krächzen der Geier auf den »Türmen des Schweigens« in Malabar Hill – welche Gegensätze der Lebenserscheinungen liegen hier hart beieinander! Und über alles ergießt die glühende indische Sonne ihr blendendes Licht …

Von Bombay führte mich meine Reise über Baroda und Ahmedabad nordwärts weiter nach Jaipur, der größten Stadt der Radschputenstaaten mit 140 000 Einwohnern. Die Radschputen, d. h. »Königssöhne«, die große, etwa 10 Millionen umfassende Hindukaste dieser nordindischen Bezirke, die zum großen Teil aus unfruchtbaren Sandsteppen und Wüsten aber auch aus gutem Weideland bestehen, führen ihren Ursprung auf eine alte Kriegerkaste zurück und unterscheiden sich von den anderen Indern vorteilhaft durch größere Männlichkeit der Erscheinung, durch freieres, würdevolleres Auftreten. Die Kastengesetze werden weniger streng beachtet, und der Einfluß der Brahmanen ist hier nicht so groß wie sonst in Indien. Jaipur, die Residenz eines uralten hinduistischen Herrschergeschlechts, ist sehr regelmäßig und weiträumig angelegt, ohne dadurch die indische Eigenart zu verlieren. Eine sechs Meter hohe bastionierte Mauer mit sieben großen festungsartigen Toren umgibt die Stadt. Der Maharadscha von Jaipur ist nahezu unbeschränkt in der Verwaltung, er hat das Recht über Leben und Tod seiner Untertanen, herrscht über eine große Zahl ziemlich selbständiger Lehnsleute und unterhält eine Armee von 15 000 Mann mit 65 Geschützen. Zu den reichsten Fürsten Indiens gehörend, besitzt er nicht nur ein ungeheures Privatvermögen, sondern verfügt auch über einen großen Teil aller Staatseinnahmen. Die Torwachen von Jaipur tragen scharlachrote Uniform mit buntfarbigen Spitzturbanen. Wenn man Jaipur noch nicht kennt und den Stadtplan mit seinen quadratischen Häuservierteln und streng geradlinigen Hauptstraßen sieht, fürchtet man hier eine ganz eintönige moderne Stadt anzutreffen und ist dann um so angenehmer überrascht, wenn sich geradezu das Gegenteil herausstellt. Denn trotz seiner Geradlinigkeit gehört Jaipur zu den schönsten Städten Indiens, von manchen wird es sogar für die allerschönste gehalten. Nirgends entfaltet sich das Volksleben so reich und bunt wie hier, wo ein stolzer, stattlicher Menschenschlag lebt, und der Reisende nicht, wie sonst in Indien, auf Schritt und Tritt Bilder des Elends und der Erniedrigung sieht. Die heitere Buntheit des Lebens in den breiten Straßen mit den farbigen Volkstrachten, den Reitern in weißen Gewändern, den Reitelefanten der Maharadschas, den Rindern mit buntgefärbten Hörnern, den hochbeladenen Kamelen, hat einen ebenso heiteren bunten Hintergrund in den Palästen und Häusern, in deren Farbentönen das Rosenrot die Dominante spielt.

Das riesige Residenzschloß des Maharadschas ist ein umfangreicher Komplex von Wohn- und Verwaltungsgebäuden, Gärten, Ställen usw. und nimmt ein ganzes Stadtviertel ein, kommt nach außen aber wenig zur Geltung, weil es fast ganz von Mauern und Häusern umgeben ist und nur mit der höchst phantastischen Fassade des fünfstöckigen »Palastes der Winde« frei hervortritt. Dieser Windpalast gehört zu den wunderlichsten der zahlreichen Wunderbauten Indiens. Wie es der Name zum Ausdruck bringt, war es seinem Schöpfer besonders darum zu tun, etwas sehr Luftiges und zugleich Spielerisches zu schaffen, einen Palast, der seinen Bewohnerinnen, nämlich den Damen des fürstlichen Harems, den möglichst ungehinderten Zutritt frischer Luft und Kühlung verschafft. Er teilte zu diesem Zweck die ganze Vorderfront in eine Unmenge größerer und kleinerer Erker mit zierlich durchbrochenen Fenstern auf. Die feine Filigranarbeit dieser pyramidenförmig aufsteigenden Fassade mit ihrem rosafarbigen Gestein und den vergoldeten Erkerdächern hat etwas traumhaft Unwirkliches.

In Jaipur, einer Stätte alter Kultur, steht noch das kunstvoll betriebene Handwerk in hohen Ehren, das an so vielen anderen Plätzen Indiens unter dem Einfluß des Fremdenverkehrs und der Schundbasare leider immer mehr ins Unsolide und Oberflächliche entartet. In Jaipur kann der urteilsfähige Käufer noch manches schöne Stück gediegener Arbeit erwerben, wenn auch nicht gerade zu billigen Preisen. In der Kunstschule werden eingeborene Zöglinge an der Hand guter Vorbilder in Schnitzerei, Töpferei, Metallarbeiten usw. unterrichtet. Das Kunstgewerbliche Museum der Albert Hall, einem neuen glänzenden Bau indisch-sarazenischen Stils, gehört zu den schönsten und reichsten Sammlungen Indiens mit mehr als 10 000 Gegenständen alter und neuerer Zeit. Vergleicht man die zahlreichen Werke geläuterter Kunstfertigkeit mit dem üblen Zeug, das sich kritiklose Reisende an den großen Fremdenplätzen Indien als »echt indische Kunstarbeiten« (häufig genug aus dem Ausland stammend!) aufschwatzen lassen, so wird einem der ungünstige Einfluß des Fremdenverkehrs auf das heimische Handwerk überzeugend klar.

Die Maharadschas von Jaipur waren von jeher sehr prunkliebende Herren, und auch der zu meiner Zeit herrschende Fürst machte trotz seiner Strenggläubigkeit keine Ausnahme von der Regel und wußte die große Bedeutung glänzender Feste wohl zu schätzen. Immer gab es hier für das schaulustige Volk etwas zu sehen, bald einen Umzug mit reichgeschmückten Elefanten, Reitkamelen und Bannerträgern, bald eine Parade, bald ein Tempelfest mit dem dazu gehörigen Jahrmarktstreiben und den Darbietungen der Gaukler und Akrobaten. »Panem et circenses«, Brot und Spiele, diese Forderung des altrömischen Volkes gilt auch für Jaipurs ehrbare Bürger, und sie wird ihnen in vollstem Maße bewilligt – ein Beweis für die Menschenkenntnis der Herrscher von Jaipur.

Einer der lohnendsten Ausflugsziele in Nähe von Jaipur ist die in schöner Berglandschaft gelegene, verlassene Stadt Amber, ein Gewirr von verfallenen Tempeln, Palästen, Häusern und verwilderten Gärten, in denen eine bunte Tierwelt haust, überragt von der Burg Amber, die im Jahre 1600 gegründet wurde und neben dem Fort von Gwalior für das bedeutendste Werk der Radschputenkunst gilt. Besonders der »Palast des Herrschers« mit seinen prächtigen Sälen und Galerien, den durchbrochenen Marmorplatten, den bunten Stuckdekorationen, den Türen aus Sandelholz mit Elfenbein- und Perlmuttereinlagen, den marmornen Bädern mit fließendem Wasser, das von unten her beleuchtet werden konnte, zeichnet sich durch wohlerhaltene märchenhafte Schönheit aus. Wie ein Gebilde aus Fiebervisionen mutet diese verlassene, tote Stadt zu Füßen des Feenschlosses an. Gras und Aloesträucher wuchern in den Straßen, und gleich den leeren Augenhöhlen eines Totenschädels starren die Fenster- und Türöffnungen, deren Füllungen längst vermodert sind, auf den Beschauer. Abgesehen von einigen fanatischen Fakiren und den von aller Welt ängstlich gemiedenen Aussätzigen, die sich wie krankes Wild in die Einsamkeit zurückzogen, um hier langsam zu erlöschen, sind die Tiere im Gestrüpp der ehemaligen Gärten die einzigen Bewohner der verödeten Stadt. Eidechsen huschen über den Weg, schmalgestreifte Eichhörnchen gucken neugierig von den Ästen herab, gleichsam fragend, wie man sich eine solche Störung erlauben könne, und das geschwätzige Volk der Affen gibt seinen Unmut durch verstärktes Schreien, Kreischen und Zetern kund.

Wie mag es nur gekommen sein, daß ein so schöner Erdenfleck derart in Schutt und Trümmer zerfallen konnte, worin soll man den Grund zu einer solchen Verödung suchen? Die einen sagen, eine Prophezeiung habe den Untergang veranlaßt, andere schieben ihn einer verheerenden Seuche zu, andere wieder halten das plötzliche Versiegen der die Stadt mit Wasser versorgenden Quellen für die Ursache. Wie dem auch sei, Tatsache ist, daß man Amber im Jahre 1728 verlassen hat, um sich an einer viel weniger schönen Stelle anzusiedeln, dort, wo sich heute Jaipur erhebt.

Am Ziel meiner Reise, in Lahore, angelangt, fand ich dort bei den Behörden die freundlichste Aufnahme und widmete mich mehrere Wochen hindurch meinem Pensum, der Neuordnung des Zoologischen Gartens. Lahore, die Regierungshauptstadt der Provinz Pandschab mit 240 000 Einwohnern, darunter 130 000 Mohammedanern, ist die nördlichste Großstadt des indischen Reiches. In dem ausgedehnten Europäerviertel mit seinen behaglichen Bungalows und prächtigen Gärten lebt es sich sehr angenehm; die Eingeborenenstadt enthält wundervolle Bauwerke aus der Zeit der Großmoguls, deren Residenz einst Lahore war. Neben meiner eigentlichen Aufgabe verfolgte ich noch den Gedanken, hier eine Straußenfarm anzulegen, weil die klimatischen Verhältnisse ungefähr dieselben wie jene Südafrikas sind, und ich mir von der Ausführung der Idee gute Erfolge versprach. Meine Pläne erregten das Interesse des Vizegouverneurs von Pandschab, und ich erhielt die Einladung, ihn zur Besprechung der Sache in seiner Sommerresidenz in Simla zu besuchen.

Simla liegt in mehr als 2000 Meter Höhe in den Vorbergen des Himalaya und hat sich neben Darjiling zur beliebtesten, vornehmsten Sommerfrische Nordindiens entwickelt. Wenn im März der Sonnenbrand im ungeheuren hindostanischen Flachland vom Pandschab bis zum Gangesdelta immer glühender zu werden beginnt, dann fängt die Flucht der Europäer aus den Städten in den Himalaya an, den gewaltigen Alpenwall, der als das höchste Gebirge der Erde Indien von Tibet und dem übrigen Zentralasien trennt. Wer es sich von den Kolonisten nur irgendwie gestatten kann, und wer auf die übliche Europasommerreise verzichten muß – wozu vor allem die Verwaltungsbeamten und Offiziere gehören – übersiedelt bis zum Herbst in die Berge, um dort in der frischen Höhenluft entweder in eigenen Bungalows oder in Hotels und Pensionen die heißesten Monate zu verbringen. Die höchsten Ämter machen diesen Umzug in corpore und mit dem ganzen komplizierten Apparat ihrer Verwaltungen mit. Der Vizekönig von Indien, der in Kalkutta residiert, übersiedelt mit seinem glänzenden Hofstaat nach Darjiling oder Simla, ebenso werden die anderen höchsten Regierungsämter sowie das Hauptquartier der indischen Armee teils nach Darjiling, teils nach Simla verlegt. Man kann sich wohl eine Vorstellung davon machen, mit welchen Kosten und Weitläufigkeiten dieser alljährliche Massenumzug verknüpft ist.

Bei einem Besuch des Vizegouverneurs im Schloß von Simla bot mir ein glücklicher Zufall Gelegenheit, den feierlichen Empfang einer tibetanischen Mission mit anzusehen. Bei derartigen Anlässen wird in Indien immer ein großer Pomp entfaltet, denn als klugen Menschenkennern ist es den Engländern wohlbekannt, welchen starken Eindruck die Zeremonien nicht bloß auf die, welche damit geehrt werden sollen, sondern auch auf die eigenen Landeskinder machen. Ausgesucht schöne und große indische Soldaten in purpurroten Uniformen mit hohen Lackstiefeln und buntem Turban stellten die Ehrenwache und bildeten vom Eingang zum Schloß bis zum Thronsaal des Gouverneurs ein langes Spalier. Kostbare Erzeugnisse der altindischen Teppichknüpferei bedeckten die Treppen und den Boden der großen Durbarhalle, die auch mit erlesenen Kunstwerken geschmückt war. Nach Beendigung des Empfanges der tibetanischen Mission beschied mich der Gouverneur zu sich und unterhielt sich bei einer Tasse Kaffee und einer guten Importe eine Stunde lang mit mir über meine Züchtereiprojekte. Ich machte auch hier wieder, wie schon so oft, die Erfahrung, daß die hohen Beamten in Indien außerordentlich liebenswürdige, umgängliche Herren sind. Der Gouverneur gab mir Empfehlungsschreiben an den Maharadscha von Gwalior und andere Fürsten mit, bei denen er ebenfalls Interesse für meine Ideen voraussetzen durfte.

Im Zusammenhang mit Simla möchte ich gleich den schon erwähnten, noch berühmteren Höhenluftkurort des Himalaya, Darjiling, näher berühren, obwohl die beiden Orte durch eine Luftlinie von 1250 km Länge getrennt sind. Darjiling, unweit der tibetanischen Grenze in 2300 m Höhe gelegen und durch eine kühn konstruierte Gebirgsbahn zu erreichen, hat vor Simla den Vorteil der schöneren landschaftlichen Szenerie, des interessanteren Volkslebens und vor allem der großartigen Aussicht auf einige der höchsten Gipfel des Himalaya voraus. Dieses Alpenpanorama ist vom Observatorium aus gesehen von überwältigender Großartigkeit und hat auf Erden nicht seinesgleichen; unsere photographische Wiedergabe kann wegen der starken Verkleinerung freilich nur eine unzulängliche Vorstellung davon geben. Der höchste Berg in der Kette des Himalaya (das aus dem Sanskrit stammende Wort bedeutet »Heimat des Schnees«), wie er vom Observatorium in Darjiling aus gesehen wird, ist der Kangchenjunga mit 8580 m. Besteigt man aber den Tigerberg bei Darjiling, so bekommt man auch den höchsten Gipfel des Himalaya und überhaupt höchsten Berg der Erde, den Mount Everest (8840 m), zu sehen, die Luftlinie vom Beschauer bis zur Spitze des Mount Everest beträgt 172 km. Hat man Glück und trifft man günstiges, klares Wetter – Darjiling gehört zu den regenreichsten Gegenden der Welt – so ist der Anblick dieser von Schnee und Eis strotzenden, in erhabener Einsamkeit und unbefleckter Reinheit prangenden Alpenkette wahrhaft erschütternd; man wird nicht müde, sich stundenlang in ihn zu vertiefen, und alle Mühsale und allen Kummer vergißt man dabei.

Zu den Reizen von Darjiling gehört auch, wie schon gesagt, sein interessantes Volksleben. Auf der Grenze zwischen zwei großen Hauptrassen des Menschengeschlechts, den Mongolen und den Indoariern, gelegen, ist Darjiling ein beliebter Treffpunkt der ringsum in den Tälern des Himalaya lebenden Volksstämme. Am häufigsten begegnet man den kleinen, mongoloiden Lepcha, die von Tibet her eingewandert sind und in den Bergen einfachsten Ackerbau treiben. Es ist ein heiteres, sympathisches Völkchen, die Frauen sind überreich mit Schmucksachen und Amuletten behangen. Der rauhe, schmutzige Gebirgsstamm der Bhutaner stellt die Sänftenträger und Kulis, die kleinen lebhaften Nepalesen sind als Handwerker und Diener gesucht. Händler aus Tibet schlagen bei Darjiling ihre Zeltlager auf und stellen außer Ponys, Yakochsen und anderem Vieh Erzeugnisse des tibetanischen Kunstgewerbes zum Verkauf. Kurz, es ist ein interessantes Leben und Treiben in diesem einzig dastehenden Höhenkurort, und die erquickend frische Temperatur, die selbst im wärmsten Monat im Mittel nicht mehr als 18° erreicht, im Winter aber nur 10° beträgt, regt die im Tiefland erschlafften Lebensgeister wieder mächtig an.

Nach dieser Abschweifung kehre ich zum Pandschab zurück. Pandschab heißt Fünfstromland, so genannt nach den das Land durchziehenden fünf Strömen, die im Himalaya entspringen und, schließlich zu einem Strom vereinigt, sich in den Indus ergießen. Das Pandschab ist im wesentlichen eine weite, aus dem herabgespülten Gebirgsschutt aufgebaute Ebene, die nach Südwesten in die große Wüste Thar übergeht; als ältester Sitz der Arier in Indien und Wiege der brahmanischen Religion und Kultur ist das Land, in dem sich heute Hindus und Mohammedaner ziemlich das Gleichgewicht halten, von größter geschichtlicher Bedeutung für Indien.

Da meine Tätigkeit in Lahore mich nicht völlig in Anspruch nahm, blieb mir Zeit genug, mit Bekannten verschiedene Jagdausflüge ins Stromgebiet des Pandschab zu unternehmen. In bezug auf Wildreichtum und Jagdmöglichkeiten kann sich diese stark angebaute Gegend allerdings nicht im entfernten mit den herrlichen Waldrevieren Südindiens messen, und unsere Ausbeute war deshalb nicht der Art, daß man großen Staat damit machen konnte. Immerhin gab es allerlei interessante Vorfälle, wie z. B. Abenteuer mit Krokodilen, die in den entlegeneren Wasserläufen in großer Menge vorkommen. Wenn es in der kühleren Jahreszeit den Sauriern im feuchten Element zu ungemütlich wird, kriechen sie auf die Sandbänke, um sich im heißen Sonnenschein zu wärmen. Wie angetriebene Baumstämme, die bei Eintritt der Ebbe liegen geblieben sind, sehen sie in dem dicken Schlamm aus, und wenn man sein Boot möglichst geräuschlos heranrudert, kann man ihnen ziemlich nahe kommen, ehe sie es wittern; sobald sie aber das Boot bemerken, gleiten sie rasch ins Wasser hinein, denn sie sind sich ihrer Schwerfälligkeit auf dem Trockenen wohl bewußt.

Selten hört man, daß Krokodile den Menschen auf dem Lande angreifen, furchtbar werden sie eigentlich erst in ihrem ureigenen Elemente. Deshalb fallen die Eingeborenen Indiens den gefräßigen Untieren immer nur beim Baden oder Wasserschöpfen zur Beute. Nach den Vorschriften seiner Religion steigt der Inder bekanntlich täglich bis an den Gürtel in einen Fluß oder Teich, um die gebotenen Abwaschungen vorzunehmen, und diese Gelegenheit machen sich die Krokodile gern zunutze. Vorsichtig kriechen sie im Flußbett entlang, bis dorthin, wo die Badenden stehen. Da das Wasser meistens trübe und schlammig ist, bleiben die Tiere gewöhnlich unbemerkt, während sie selber auch im trüben Wasser gut zu sehen scheinen. Deshalb gelingt es ihnen allzuoft, sich ganz nahe heranzuschleichen, ohne daß der Badende die geringste Ahnung von der drohenden Gefahr hat. Plötzlich fühlt er sich von ein paar furchtbaren, mitleidlosen Kinnbacken an der Wade oder am Unterschenkel gepackt, und selbst wenn sofort Hilfe zur Hand ist, und es glückt, ihn dem Rachen des Untieres zu entreißen, bleibt doch eine so schwere Wunde zurück, daß der Überfallene froh sein muß, wenn er mit dem Leben davonkommt. Meistens fehlt es aber an rechtzeitigem Beistand, und das bedauernswerte Opfer wird dann entweder völlig unter Wasser gezogen und vom Krokodil verschleppt, oder es kann sich nur mit Verlust des abgebissenen Gliedes an Land retten und stirbt dann fast immer noch an Verblutung.

So hörte ich einst von einem furchtbaren Ringen zwischen einem Krokodil und den Kameraden des von ihm gepackten Mannes. Die Leute badeten am Ufer eines Flusses, und als der eine laut aufschrie, rannten die anderen zu seiner Hilfe herbei und hielten ihn fest. Sie zogen nach dem Ufer zu, während das Krokodil, das den Überfallenen fest am Bein gepackt hatte, nach dem Flusse hinzog. Es war ein Ziehen und Zerren auf Leben und Tod. Schließlich blieben die drei Kameraden des Unglücklichen Sieger, die Bestie mußte ihre Beute fahren lassen, aber das zerfleischte Bein war verloren.

Hierdurch wird es auch verständlich, warum solche Menschen wenig Hoffnung auf Rettung haben. Ihre furchtbaren Räuber ziehen sie einfach ins tiefe Wasser, und wenn sie einmal dort sind, hat das Krokodil nur nötig, sie festzuhalten, das Wasser besorgt dann schon den Rest. Oft kommen unbemerkt gebliebene Unglücksfälle erst ans Licht, wenn man ein Krokodil getötet und in seinem aufgeschnittenen Leibe Anzeichen der Katastrophe vorgefunden hat. Nicht selten findet man im Magen der Ungeheuer Frauenschmucksachen, die unverdaut gebliebenen Überreste der Unglücklichen, die beim Baden oder Wasserschöpfen von dem gefräßigen Reptil gepackt und verzehrt worden ist. Man hat deshalb an manchen Uferplätzen durch Einzäunungen gefahrlose Badeplätze hergestellt. Aber im allgemeinen ist das indische Volk viel zu gleichgültig und fatalistisch gestimmt, als daß es die Vorsichtsmaßregeln systematisch durchführen würde. »Gott hat es nun einmal so gewollt« – und damit ist die Sache erledigt.

Ich gebe hier die Erzählung eines noch glücklich geretteten Krokodilopfers wieder:

»Ich war dabei, mein Feld mit einem Joch Ochsen umzupflügen. Als die Sonne nun höher stieg, und ich hungrig und durstig wurde, koppelte ich mein geduldiges Gespann los und trieb es an die mit angefeuchtetem Häcksel gefüllte Krippe. Wie gewöhnlich rieb ich mir dann den Körper zum Schutz gegen die blutsaugerischen Insekten mit Senföl ein und trug meinem Weibe auf, das Mittagessen fertig zu machen, damit wir gleich nach meiner Rückkehr essen könnten. Darauf ging ich zum Fluß und stieg in das kühle Gewässer. Gerade war ich mit den Waschungen fertig geworden und malte mir aus, wie bald ich zuhause bei wohlgefüllter Schüssel sitzen würde, als mir das Unglück passierte. Noch jetzt in der Erinnerung daran befällt mich ein Schauder. Dicht neben mir im Wasser bewegte sich etwas, und ehe ich mir noch klar darüber wurde, was es sei – denn noch niemals hatte ich an dieser Stelle des Flusses Krokodile gesehen – fühlte ich auch schon, wie zwei mächtige, mit spitzen Zähnen gewappnete Kinnladen nach meinem rechten Beine schnappten. Kein Zweifel, ich war die Beute eines Krokodils. Was sollte ich tun? Waffen besaß ich nicht, und Hilfe war auch nicht in der Nähe. Ich schrie, so laut ich konnte, doch niemand kam, und inzwischen zerrte die Bestie, die ihre Zähne tief in das Fleisch meines Oberschenkels gegraben hatte, mich immer weiter in den Fluß hinein. Bald mußte ich den Boden unter den Füßen verlieren, und dann war es natürlich mit mir aus.

In meiner Verzweiflung kam ich auf den Gedanken, dem Ungeheuer mit meinen Daumen die Augen aus dem Kopfe zu drücken. Mit aller Gewalt preßte ich also die Daumen in die Augenhöhlen des Krokodils, das mit einem Teil seines Kopfes gerade noch über die Oberfläche des Wassers ragte. Der Schmerz des Reptils muß furchtbar gewesen sein, denn es zuckte zusammen und schüttelte sich – und dann öffnete die Bestie plötzlich weit ihren Rachen und ließ mich frei! Mit einem gewaltigen Satz sprang ich aus der Flut und schleppte mich heim, zwar schwer verwundet, halb ohnmächtig vor Schmerzen und Blutverlust, aber doch ein geretteter Mann.«

Nicht alle indischen Krokodile sind Menschenfresser, nur die breitmäulige Spezies der »Muggur« ist zu fürchten. Die langschnäuzige Abart mit dem schwammähnlichen Auswuchs an der Nasenspitze lebt hauptsächlich von Fischen und greift Menschen höchst selten an. Ein Muggur frißt jedoch alles, was ihm vor seinen breiten Rachen kommt, und es scheint, als ob er Menschenfleisch über alles schätzt, sobald er einmal Gelegenheit hatte, einen Menschen zu erbeuten. Diese Muggurs sind eine Geißel des Landes. Sie bei der Jagd zu treffen, fällt nicht schwer, denn groß genug sind sie ja, schwerer ist es aber, ihnen eine tödliche Verwundung beizubringen. Allerdings hat auch das Krokodil seine »Achillesferse«, sie sitzt zwischen den Vorderbeinen, aber bei den Gewohnheiten des Tieres ist ein solcher Schuß nicht leicht anzubringen. Von sicherer Wirkung sind ferner Schüsse in die Augen und auf den Fleck, wo Nacken und Schulter zusammenstoßen.

Von Lahore reiste ich über Delhi und Agra nach Gwalior. Man müßte schon ein ziemlich umfangreiches Buch schreiben, wollte man Delhi, seit 3000 Jahren die wichtigste Stadt zwischen dem Pandschab und den Ländern am Ganges, diesen Brennpunkt indischer Kultur, die uralte Residenz der Großmogule, auch nur einigermaßen erschöpfend schildern und die kaum übersehbare Menge von Baudenkmälern aus alter und neuerer Zeit nach Gebühr würdigen. Ich muß mich auf wenige Zeilen beschränken. Es gibt zwei Delhis: die an den Jamnastrom geschmiegte, im Halbkreis von hohen Mauern umschlossene »moderne« Stadt, die freilich auch schon auf 300 Jahre zurückblickt und ein von 250 000 Einwohnern bevölkertes Labyrinth kurios gewundener Gassen und Winkel darstellt – und im Süden davon Alt-Delhi, ein ungeheures, 15 km langes und 10 km breites Ruinenfeld, das größte der Welt, angefüllt mit den zum Teil noch wohlerhaltenen, zum Teil halb oder ganz zerfallenen steinernen Denkmälern einer großen, Jahrtausende zurückreichenden Vergangenheit. Ich will gar nicht erst den doch völlig aussichtslosen Versuch machen, diese Menge von Moscheen und großartigen Mausoleen mit ihren zahllosen Kuppeln, Bögen und Säulen, diese Siegestürme, zerfallenen Stadtmauern und Triumphtore auch nur andeutungsweise zu beschreiben – muß sich der Laie, dem die historischen und archäologischen Fachkenntnisse abgehen, doch ohnehin mit einem Gesamteindruck begnügen, der in der Seele ein unvergängliches Bild verschollener Macht und Herrlichkeit zurückläßt. Im modernen Delhi waren mir die Stätten, die mit der Erinnerung an das größte Trauerspiel in Indiens neuester Geschichte, den großen Militäraufstand von 1857, verknüpft sind, besonders interessant. Die Meuterei hat in der Nähe von Delhi, in Meerut, begonnen und wurde dann in Delhi in verstärktem Maße fortgesetzt. Die eingeborenen Truppen versagten auch hier den Gehorsam, ermordeten die englischen Offiziere und Beamten und riefen einen neunzigjährigen indischen Fürsten zum Kaiser aus. Zwei Monate später rückte der englische General Barnard mit 3000 Mann und 22 Geschützen aus dem Pandschab heran, schlug mit dieser kleinen Schar die zehnmal so große Anzahl der Meuterer in die Stadt zurück und hielt sich auf dem die Ebene beherrschenden Felsenrücken des Ridge mit erstaunlicher Tapferkeit und Zähigkeit trotz aller Angriffe des fanatischen Feindes so lange, bis nach zwei Monaten endlich Verstärkung kam. Delhi wurde nun bombardiert und im September 1857 unter schweren Kämpfen und Verlusten nach und nach erstürmt, bis zum Schluß auch das Fort in die Hände der Engländer fiel, und der Rest der Meuterer die Flucht ergriff. Man mag über die Herrschaft der Engländer in Indien denken, wie man will, jedenfalls haben sie damals zur Zeit des gefährlichen Aufstandes, der mit so entsetzlichen Greueln (wie dem Massaker der englischen Frauen und Kinder in Cawnpur) verknüpft war, Kriegstaten geleistet, die zu den bedeutendsten der Geschichte gehören.

Agra, die ebenfalls am Jamnastrom gelegene Residenz der Großmogule, jetzt eine aufblühende Stadt von annähernd 200 000 Einwohnern, genießt einen Weltruf wegen der märchenhaften Prachtbauten aus der Zeit der alten mohammedanischen Herrscher. Die schönsten Bauwerke befinden sich innerhalb der hohen, von Zinnen und Türmen überragten Mauern des Forts, vor allem die aus blendendem weißen Marmor errichtete Perlmoschee, vielleicht das edelste Gotteshaus der mohammedanischen Welt. Sehr schön ist auch das jenseits des Jamna gelegene Grabmal des Itimad-ud-Daula, es wird aber noch übertroffen durch das weltberühmte, in zahllosen Schilderungen gepriesene Taj Mahal, das Grabmal einer 1629 gestorbenen Lieblingsfrau des damaligen Kaisers. Bei »Grabmal« darf man hier freilich nicht an die in Europa üblichen Grabmäler denken. Dieses Mausoleum ist mit seinen gärtnerischen Anlagen ein ganzer Komplex von Bauten, die, ein längliches Rechteck bildend, ihren Gipfelpunkt in dem eigentlichen Grabdom haben, der in seiner weißen Marmorpracht, in seiner vollendeten Harmonie ein ewiges Wunderwerk der Kunst darstellt. Im Angesicht dieser klaren Linien und Formen, dieser edlen Einfachheit und Reinheit empfindet man so recht den Abstand der geläuterten mohammedanischen Kunst von der überladenen und verzerrten, düsteren, fast möchte man sagen pathologischen Kunst des Hindutums. In den Bauten Agras und im besonderen in Taj Mahal findet alles Zauberhafte des uralten Märchenlandes seinen schönsten und rührendsten architektonischen Ausdruck.

In Gwalior, der Hauptstadt des gleichnamigen Fürstentums, wurde ich als Gast des Maharadschas in einem eigens für Gäste errichteten Bungalow einquartiert, einem sehr komfortabel eingerichteten Haus, das unter der Leitung eines Schweizers stand. Eine so vorzügliche Aufnahme wie in diesem wahrhaft fürstlichen Gästeheim findet der Fremde wohl nirgends in Indien, jedenfalls in keinem indischen Hotel. Alle Säle und Zimmer sind mit kostbaren Teppichen, mit jeder Bequemlichkeit ausgestattet, und der schweizerische Direktor, der zugleich auch ein »chef de cuisine« ersten Ranges ist, läßt es sich angelegen sein, seinen Pfleglingen auch in gastronomischer Hinsicht die angenehmsten Überraschungen zu bereiten. Wahrhaftig, man hat es als Gast des Maharadschas von Gwalior nicht schlecht … Obwohl der Fürst in der Stadt – die eine Doppelstadt ist, aus Gwalior und Lashkar bestehend, beide voneinander durch ein hochgelegenes, malerisches Felsenfort getrennt – zwei Paläste besitzt, hält er sich meistens in einer im Innern des Landes gelegenen Residenz auf, die mit seiner Privateisenbahn in einigen Stunden erreicht wird. Auch hier gab es ein schön eingerichtetes Gästehaus, in dem ich die beste Unterkunft fand. Am nächsten Tage wurde ich dann durch einen englischen Offizier dem Maharadscha, einem völlig europäisch gekleideten, modern erzogenen und gesinnten, höchst liebenswürdigen Herrn, vorgestellt. Er bewohnt einen geradezu feenhaft eingerichteten Palast, dessen Hauptsehenswürdigkeiten er mir persönlich zeigte und erklärte. Am meisten interessierten mich die Jagdtrophäen, vor allem ein Saal mit etwa 200 Tigerfellen, die der Maharadscha sämtlich selber durch Abschuß erbeutet hat. Er macht sich freilich das Waidwerk leicht, denn er schießt die Tiger von Türmen aus, die im Walde errichtet sind, und auf welche die Tiere durch große Soldatenketten zugetrieben werden. Die ganze, zum Teil mit dichtem Urwald bestandene Gegend wimmelt von Tigern und anderem Großwild. So wurde gerade zur Zeit meines Besuches ein Gefangenentransport, der nach Gwalior gebracht werden sollte, von Tigern angefallen. Die begleitenden Polizisten hatten natürlich nichts Eiligeres zu tun, als schleunigst auszureißen, und von den armen, mit Ketten aneinander gefesselten Sträflingen wurden mehrere furchtbar zerfleischt. Da der Maharadscha, wie alle indischen Fürsten, ein großer Tierfreund ist, wiesen die Stallungen und Weideplätze außerordentlich schöne Bestände von Zuchtvieh aller Sorten auf. Im Schloßpark konnte man auch die Kinder des Fürsten in reizenden, mit niedlichen Ponys bespannten Miniaturequipagen umherfahren sehen; sie wurden von englischen und französischen Lehrern und Gouvernanten erzogen. Ungefähr 50 Automobile und ebensoviel Prunkelefanten gehörten zum fürstlichen Haushalt. Auch die aus einigen tausend Mann bestehende Truppe des Maharadschas führte bei ihren Exerzitien Elefanten mit, die mit Feldgeschützen beladen waren oder als Zugtiere der Kanonen dienten.

In früheren Zeiten hat es in Indien auch zahlreiche Löwen gegeben, wie aus der indischen Literatur und den künstlerischen Darstellungen des Tieres in den Tempeln hervorgeht. Heute kommen nur noch in der Wildnis der Halbinsel Kathiawar, westlich von Baroda, hin und wieder Löwen vor, die aber kleiner und schwächer als die afrikanischen sind. Ich selbst habe in Baroda zwei männliche und vier weibliche Löwen erstanden, die ich bei meinen Tierdressuren mit gutem Erfolg gebrauchen konnte. Der Maharadscha von Gwalior hatte nun einmal den Wunsch, in seinen Wäldern auch den Löwen wieder einzuführen, und ließ mit großem Kostenaufwand aus Afrika eine Anzahl schöner Löwen kommen, die dann im Wald ausgesetzt wurden. Sie richteten aber so großen Wildschaden an, daß man sich nach drei Jahren entschloß, sie durch Treibjagd mit Netzen – wie im zweiten Kapitel dieses Buches näher beschrieben – wieder einzufangen. Sie waren infolge der reichlichen Nahrung außerordentlich stark geworden. Seitdem befinden sich die Löwen, sowie eine Anzahl ungewöhnlich schöner, großer Tiger, in Käfigen im Garten. Der Maharadscha bekundete lebhaftes Interesse für die zoologischen Gärten Europas – er hatte Europa noch nicht besucht –, vor allem für den von meinem Bruder Carl Hagenbeck in Stellingen bei Hamburg errichteten Tierpark, und ich mußte ihm an Hand photographischer Aufnahmen eine ganz genaue Schilderung der Tierbestände und der Einrichtungen geben.

Ein Jagdausflug, den ich in Begleitung einiger von den dem Maharadscha beigeordneten englischen Offizieren unternahm, verschaffte mir lohnende Einblicke in den reichen Wildbestand der Gegend. Besonders die großen Herden der schönen Nilgau-Antilope, die man vereinzelt auch in Italien mit Erfolg eingebürgert hat, sowie riesige Schwärme der gravitätischen, unfreiwillig-komischen Marabus erregten mein Interesse. Übrigens stehen die Marabus in Indien als Straßenreiniger unter öffentlichem Schutz. Diese nützlichen Vögel stelzen in Dörfern und kleinen Städten frei umher und tragen als leidenschaftliche Aasfresser honorarfrei zur Säuberung der Straßen bei.

Leider ist es mir auf meinen Fahrten und Jagden in Indien niemals gelungen, das indische Rhinozeros, das hauptsächlich in den Wäldern an der burmanischen Grenze lebt, aber ziemlich selten vorkommt, in der Wildnis zu sehen, obwohl ich zwei dieser Tiere nach Amerika exportiert habe. Ein Prachtexemplar befindet sich im Zoologischen Garten in Kalkutta. Als Kuriosum sei erwähnt, daß das Rhinozeros seine Abfallstoffe nach Möglichkeit immer auf derselben Stelle niederlegt, und daß der angesammelte Urin des Ungetüms den zoologischen Gärten Indiens ein ganz hübsches Sümmchen einbringt, weil er von den Eingeborenen gekauft und zu medizinischen Zwecken verwendet wird.

Mir wurde in Gwalior auch Gelegenheit geboten, die unter dem Schutze des Maharadschas stehenden Tempeltänzerinnen in ganz vorzüglichen Vorführungen zu sehen. Es sind ausgewählt schöne Mädchen, selbst nach europäischen Begriffen schön, und die Tänze, in denen sie sich produzierten, und die zum religiösen Kultus gehören, konnten wirklichen ästhetischen Genuß bereiten. Die indischen Tempeltänzerinnen sind von ziemlich hoher Kaste, erfreuen sich großen Ansehens und dürfen auf keinen Fall mit den meistenteils recht kläglichen »Nautschmädchen« verwechselt werden, die man harmlosen Fremden als »Bajaderen« vorzuführen pflegt. Es gibt an den Fürstenhöfen Tempeltänzerinnen, die Paläste bewohnen, sich einen eigenen Rennstall halten, über eine große Dienerschaft verfügen und so kostbare Kleider und Juwelen besitzen, daß selbst unsere verwöhntesten Filmdivas darob vor Neid erblassen würden.

Als ich nach vierzehntägigem Aufenthalt in Gwalior meine Koffer packte, um die Heimreise anzutreten, wurde mir eine unangenehme, in Indien allerdings keineswegs seltene Überraschung zuteil. Es stellte sich nämlich heraus, daß einer der großen Koffer, der mit Reservesachen gefüllt war, und den ich auf der ganzen Reise niemals gebraucht hatte, samt seinem Inhalt durch und durch von weißen Ameisen zerfressen und zerstört worden war, so daß er beim Anpacken förmlich zerfiel. Diese weißen Ameisen sind mit ihrer Gefräßigkeit eine wahre Landplage Indiens, nichts ist vor ihrem Massenangriff sicher. Dabei gehen die kleinen Tiere mit einem erstaunlichen Raffinement vor. Sie höhlen nämlich die von ihnen befallenen Gegenstände, wie Holzgebälk, Möbel, Ledersachen usw., von innen her aus, so daß man den in Angriff genommenen Sachen von außen nicht eher etwas anmerkt, als bis sie, völlig unterminiert und ausgehöhlt, eines Tages in Staub zerfallen. Das kann unter Umständen zu Katastrophen führen wie jener, der einmal ein guter Bekannter von mir zum Opfer fiel. Dieser in Madras lebende Kolonist wurde eines Nachts in seinem Bett von dem plötzlich zusammenbrechenden Dachstuhl seines Hauses erschlagen. Wie sich bei der Untersuchung herausstellte, war das Gebälk des Dachstuhls von weißen Ameisen dermaßen ausgehöhlt, zerfressen und zermürbt worden, daß es schließlich einstürzte und den Herrn des Hauses unter seinen Trümmern begrub.

Auf der Rückreise machte ich einen Umweg über Benares, um die heilige Stadt, den religiösen Mittelpunkt des Hindutums, kennen zu lernen. Der Ganges ist es, der mächtige, heilige Strom, dem Benares seine Bedeutung verdankt; er, den die Legende aus dem Haupte Schiwas entspringen läßt, reinigt mit seinen sündentilgenden Fluten Körper und Geist, und zwar, wie die Buddhisten glauben, an keiner anderen Stelle so gründlich, wie eben hier in Benares, wo der Strom in nordwärts gewandtem Bogen noch einmal zu seinem Ursprungsgebiet, dem Himalaya, zurückzukehren scheint. Jahr für Jahr eilt eine runde Million Inder aus allen Teilen des Reiches und auch aus dem Ausland in beschwerlicher Pilgerfahrt nach Benares, um hier im Ganges zu baden, sein geweihtes Wasser zu trinken und an den Quellen brahmanischer Gelehrsamkeit zu sitzen, die ihren Brennpunkt seit alters in Benares hat. Am liebsten möchte jeder fromme, alte Hindu in Benares das Ende seiner Tage erwarten, froh der Gewißheit, daß sein Leib am Ganges verbrannt und seine Asche den Fluten des heiligen Stromes übergeben wird – denn dadurch erlangt die Seele sofort Eingang in Schiwas Paradies, Eingang zu einem neuen Leben, schöner und glücklicher als das Leben auf diesem Stern.

Bei dieser Bedeutung der Stadt ist es kein Wunder, daß in Benares, das über 200 000 Einwohner zählt, das religiöse Leben mit seinen mannigfachen Bekundungen eine überragende, allbeherrschende Rolle spielt. Die ganze Stadt wimmelt von Pilgern, Büßern, Fakiren und Bettlern, die sich um die 1500 Tempel und unzählige kleinere Heiligtümer drängen, und in deren Dienst wiederum Zehntausende von Händlern, Handwerkern, Speisewirten usw. stehen. Sehr auffallend sind die heiligen Rinder, die sich überall in des Wortes wahrster Bedeutung breitmachen, und denen man sorgfältig ausweichen muß, auch wenn es ihnen gerade einfällt, sich an den belebtesten Stellen des Straßenbetriebes gemütlich niederzulassen. Der Europäer fühlt sich hier gar nicht recht wohl und verliert ein wenig das Gefühl unbedingter Sicherheit und das Herrenbewußtsein, das ihn sonst in Indien in so starker Weise beseelt. Denn es steckt viel Fanatismus, viel nur mühsam zurückgehaltene Feindseligkeit in diesen Massen, und manchen Blick glimmenden Hasses, manche Geste der Verachtung bekommt er, der Fremde, der Ungläubige, im Gedränge zu sehen. Am widerwärtigsten (d. h. für unser Gefühl) ist der Kultus der greulichen Durga oder Parvati, der Gemahlin des Gottes Schiwa. Während sie in den heiligen Schriften des Schiwaismus als wohltätige, freigebige Göttin erscheint, wird sie in Benares als blutdürstige Gottheit in schrecklicher Gestalt dargestellt, mit ungeheuren, hervorstehenden Zähnen, einen Kranz von Totenschädeln um den Hals, auf Leichenstätten hausend. Sie gilt hier als Göttin der Cholera und überhaupt der Epidemien, und ihr werden blutige Opfer dargebracht, früher auch Menschenopfer – und an verborgenen Stätten vielleicht auch noch heute. Ihre Hauptverehrer waren früher die Mitglieder des berüchtigten Geheimbundes der Thugs oder Thags. Dieser Bund war zur Zeit der ersten mohammedanischen Herrscher in Indien entstanden, umfaßte aber bald alle möglichen Stände und außer Mohammedanern auch Hindu. Die Hindu erwählten Durga zur Schutzpatronin und ermordeten, in kleineren oder größeren Banden umherschweifend, zahllose Menschen zu Ehren ihrer Gottheit, schonten jedoch gewisse Kasten und vergriffen sich auch nicht an Europäern. Die Thugs waren durch einen furchtbaren Eid zur strengsten Verschwiegenheit verpflichtet. Von 1826 bis 1835 wurden 1526 Thugs abgeurteilt, von denen einige über 200 Mordtaten begangen hatten! Erst um 1860 ist es den Engländern möglich gewesen, das Unwesen dieser Geheimgesellschaft völlig zu unterdrücken.

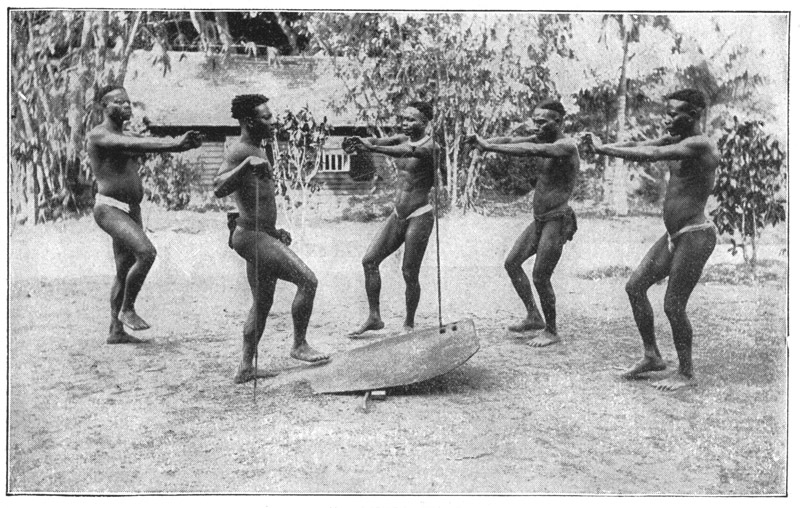

Andamanesen

Szenerie bei Port Blair Hafen, Süd-Andaman. Mit Auslegerboot

Musik und Tanz auf Groß-Andaman

Der Durgakultus ist mit Zeremonien verknüpft, die, wie schon gesagt, unser Gefühl aufs höchste verletzen. Rings um das scheußliche Götzenbild knien die Betenden, die Weiber bitten um Kindersegen, die Männer um Beistand gegen ihre Widersacher. Die Opfergaben bestehen zumeist aus Haufen von Getreide und Obst, Kleiderbündeln, Reispyramiden, aus Kokosnüssen und zahllosen Kerzen, die den ganzen Tag über brennen. Wolken von Weihrauch steigen gen Himmel, der Boden ist feucht von dem Blute der Ziegen, deren Köpfe unter dem Opferschwert fallen. Durch das Stimmengetöse dringt der metallene Klang großer Glocken, das Dröhnen der Trommeln. Eine Ziege nach der andern wird von einem Henker enthauptet, der mit seinen bluttriefenden Kleidern, seinen vor Mordlust funkelnden Augen dem leibhaftigen Teufel gleicht und Ramakantnakamar heißt, ein Name, der von hinten gelesen ebenso lautet wie von vorn. Das Götzenbild, dem zu Ehren diese Greuel verübt werden, wird dann von sechzig Trägern auf den Schultern zum Flußufer gebracht. Dort setzt man es in eine große Barke, und zahllose Ruderboote, alle mit bunten Fähnchen und Wimpeln geschmückt, begleiten die Barke bis zur Mitte des Stromes. Während diese buntscheckige Flotille auf den Wassern dahintreibt, erreicht der Aufruhr, das tolle Treiben der Festteilnehmer den Höhepunkt. Schießen, Glockengeläute, Singen, Jauchzen vereinigt sich zu ohrenbetäubendem Lärm. Endlich wird das ungefüge, mit grellen Farben bemalte Götzenbild ins Wasser gestürzt, und damit erreicht die Feier ihr Ende.

Da wir gerade von den Auswüchsen des religiösen Fanatismus in Indien sprechen, sei noch die höchst eigenartige Form fanatischer Kasteiung erwähnt, die sich häufig in der Stadt Tarokeshor abspielt. Hier findet man fast auf jeder Straße, die zum Tempel führt, Pilger, und zwar Männer wie Frauen, die den ganzen Weg mit ihren Körpern messen, bevor sie der im Tempel befindlichen Statue der Göttin Tarokaneth, die angeblich alle Krankheiten heilt, ihre Wünsche darbringen. Gewöhnlich beginnen die Pilger die sonderbare Wallfahrt mit einem Bade, das sie in der Vorstadt des Ostens nehmen. Hierauf werfen sie sich mit ausgestreckten Armen flach auf den Boden nieder, dann machen sie mit den Fingern ein Merkzeichen in der Erde, stehen auf, setzen die Zehen dorthin, wo die Marke sich befindet, und werfen sich nun von neuem in den Sand. Jeder Zoll der ganzen, sehr beträchtlichen Strecke wird auf diese erniedrigende und beschwerliche Weise zurückgelegt, da man den Vollzug dieses Ritus für höchst verdienstvoll hält und das besondere Wohlwollen der Göttin davon erhofft. Kein einziger Teil des Weges darf unterschlagen werden, selbst die steile schlüpferige Uferböschung gilt es so zu erklimmen. In überfüllten Gassen kriechen die Pilger buchstäblich unter den Füßen der unbekümmert über sie hinwegschreitenden Menschenmassen und drücken vor dem jedesmaligen Erheben die Stirn zweimal auf die Erde. Man kann sich denken, wie widerwärtig beschmutzt die Pilger nach Zurücklegung des Wahlfahrtsweges aussehen, denn eine Straßenreinigung gibt es nicht, und was da alles auf der Straße liegt, das läßt sich nicht beschreiben. Endlich im Tempel angelangt, verrichtet der Pilger vor der heilbringenden Statue der Göttin seine Andacht und überreicht dem Oberpriester die mitgebrachten Opfergaben, worauf ihm dieser den Segen erteilt und ihn entläßt.

In den abstoßendsten Formen äußerte sich früher die Verehrung des Gottes Dschagannath (d. h. Weltherr) in der bengalischen Stadt Puri. Das umfangreiche, für alle Nicht-Hindu streng verbotene Heiligtum des Gottes enthält das Gnadenbild Dschagannaths mit seinem Bruder Balarama und seiner Schwester Sabhadra, drei roh aus Holz geschnitzte farbige Götzenbilder mit fratzenhaften Gesichtern. Während Puri nur 32 000 Einwohner zählt, darunter nicht weniger als 3000 Priester, beläuft sich die Anzahl der Pilger, die jährlich hier zusammenströmen, auf weit über 300 000. Neben den täglichen Opferungen werden im Jahre 24 hohe Festtage gefeiert. Der größte ist das Wagenfest im Juni oder Juli, deshalb so genannt, weil dann auf einem riesigen Festwagen, der als Aufbau die Nachbildung des Tempels trägt und 16 Räder von zwei Meter Durchmesser hat, das Bild des Gottes nach einem Landhaus in der Umgegend der Stadt befördert wird. Tausende von Pilgern ziehen dann den schweren Wagen mit Hilfe langer Seile durch den tiefen Sand und brauchen mehrere Tage, bis sie ihr Ziel erreichen. Zwei andere Wagen mit den Bildern der Geschwister des Gottes folgen, Jährlich sterben hier an Krankheiten, Hunger und Strapazen etwa 12 000 Pilger, und von hier nehmen bei dem Zusammenströmen der riesigen, dicht gedrängt hausenden Volksmassen die verheerenden Seuchen gern ihren Ausgang. Bei der Beförderung des Tempelwagens entwickelten sich nun früher, ehe die Behörden dagegen einschritten, Bilder eines unglaublichen, abstoßenden Fanatismus. Nicht nur, daß die aufs höchste erregten Pilgerscharen den ganzen, tagelangen Transport mit wildem Geschrei begleiten und sich dabei zur höheren Ehre des Gottes alle möglichen Kasteiungen auferlegten, gab es auch halb oder ganz verrückte Fakire und andere Fanatiker, die sich zur Bekundung ihrer auch vor dem Äußersten nicht zurückschreckenden Hingabe unter die Räder des Wagens warfen und sich von ihnen schrecklich verwunden oder gar zermalmen ließen … Weniger aus Mitgefühl für diese Wahnsinnigen, als vielmehr aus Gründen der allgemeinen Sicherheit haben die britischen Behörden den wüstesten Ausschreitungen irregeleiteter Religiosität ein Ende bereitet. Denn es ist ein Erfahrungssatz, daß gerade in solchen zum höchsten religiösen Fanatismus aufgepeitschten, völlig urteilslos gewordenen Volksmassen auch die Funken des politischen Fanatismus wie in einem Zunder leicht zur lodernden Glut aufflammen. Deshalb sorgt jetzt bei allen Umzügen ein umfangreiches Polizeiaufgebot dafür, daß allen etwaigen Ausschreitungen sofort Einhalt geboten wird.

Aber kehren wir nach Benares zurück. Von den höchst unverschämt auftretenden Bettlern bedrängt, zu denen auch die untergeordneten Priester gehören, rettet sich der Fremde auf eines jener Touristenboote, die den Ganges am Stadtufer entlang fahren und auf dieser 5000 Meter langen Strecke die interessantesten Einblicke in das einzigartige Leben und Treiben der Pilger am heiligen Strom gestatten. Hier reiht sich ein Ghat (Tor) oder Badeplatz an den andern, und überall wimmelt es, besonders in den Morgenstunden, von Männern und Frauen, die in dem geweihten Wasser stehen und ihre religiösen Zeremonien und Gebete verrichten. Es gibt da vornehme Ghats für die höheren Kasten und wieder solche, an denen sich die Niedrigsten der Niedrigen von ihren Sünden reinwaschen können. An allen Ghats findet man eine Unmenge von Tempeln und kleinen Heiligtümern, manche schon halb zerfallen, sowie von Götterbildern, von denen jedes einzelne seine besondere Bedeutung und seine bestimmte Heilwirkung hat, denn auch von Krankheiten und Gebrechen aller Art glaubt hier der Pilger befreit zu werden.

Und wenn dem Frommen doch alles nichts mehr genützt hat, und das Ende seiner Tage gekommen ist, dann wird sein entseelter Leib zu den Verbrennungsstätten getragen, deren es zwischen den Ghats eine ganze Anzahl gibt. Dort werden, unmittelbar am Ufer, die Scheiterhaufen aufgeschichtet, in deren Flammen der irdische Rest in Asche zergeht. Bei den Wohlhabenden geschieht das in zeremoniöser Weise, und man läßt es an Holz, sogar an wohlriechendem Beiwerk nicht fehlen. Bei den Armen, die sich ja in kompakter Majorität befinden, werden weniger Umstände gemacht, da knausert man mit dem Holz, und ein peinlicher Geruch, für den die Inder aber scheinbar gänzlich unempfindlich sind, verbreitet sich über den Verbrennungsstätten und über dem Strom. Ist das Feuer heruntergebrannt, so wird das Übriggebliebene der Gebeine dem Strom übergeben – fahre hin zur letzten Reise, indisches Menschenkind!

An gewissen Stellen der Ufer aber sitzen, unbeweglich, starren Blickes, mit ungeschütztem Kopf in der Sonnenglut die »heiligen« Männer, die echten oder falschen Fakire und betreiben die Frömmigkeit professionell auf ihre besondere Art. Ich habe das indische Fakirtum im ersten Bande dieses Werkes in einem eigenen Kapitel beschrieben und brauche den Gegenstand deshalb hier nicht weiter zu behandeln. Nackt, widerwärtig mit Kuhmist und Asche beschmiert, mit wirr herabhängendem Haar sitzen diese absonderlichen Heiligen da, manche auf Nägeln, während andere wieder stehen, mitunter nur auf einem Bein, oder den verdorrten Arm wie eine Signalstange zum Himmel recken oder sonstiges Unwesen treiben – und das alles zu Ehren ihres Gottes, zur Erlangung der Seligkeit …

Und an dem allen, an Tempeln, Badeplätzen und Scheiterhaufen, an Frommen und Narren vorbei treibt der heilige Strom, der das alles seit Tausenden von Jahren sieht, gemächlich seine Fluten dem Meere zu.

*

Auf der Heimreise nach Colombo machte ich in Madras halt, um ein mir gehöriges Zirkusunternehmen, das sich gerade in dieser Stadt befand, zu kontrollieren. Das Unternehmen war hauptsächlich zu Vorführungen an den indischen Fürstenhöfen bestimmt, denn die Radschas und Maharadschas sind ja, wie schon wiederholt erwähnt, durchgängig große Freunde von schönen Tieren, guten Dressuren und zirzensischen Spielen. Mein Zirkus wurde von verschiedenen Fürsten gewöhnlich für eine gewisse Zeit für einen Pauschalbetrag engagiert und in der betreffenden Stadt auf einem der Palasthöfe aufgebaut, wo er dann ganz nach Wunsch des hohen Herrn für diesen und seine Gäste oder auch größere Kreise der Bevölkerung Vorstellungen geben mußte. Die hervorragendste »Nummer« des Unternehmens war damals eine große Raubtiergruppe, die aus achtzehn Löwen und einer beträchtlichen Anzahl von Leoparden, Bären, Wölfen usw. bestand und unter Leitung ihres Dompteurs so glänzend »arbeitete«, daß sie bei den Radschas, obwohl diese sicherlich sehr verwöhnt waren, überall stärksten Beifall fand. In Madras, wo der Zirkus gerade einige Vorstellungen geben sollte, geriet ich nun in eine sehr eigentümliche Situation. Ich traf meine Leute in voller Verwirrung an. Was war geschehen? Kurz vor meiner Ankunft hatte man den Dompteur, der die große Raubtiergruppe vorführte, in hoffnungslosem Zustand ins Hospital gebracht, ein Hitzschlag hatte ihn getroffen. Ersatz war nicht vorhanden, denn von den anderen Leuten traute sich niemand, die höchst schwierige und gefährliche Dressurnummer vorzuführen. Das war außerordentlich fatal, denn ein plötzlicher Abbruch des Unternehmens auf unbestimmte Zeit bedeutete bei den großen Kosten, mit denen ein derartiger Wanderzirkus verknüpft ist, empfindliche Verluste. In dieser Lage entschloß ich mich nach kurzer Überlegung dazu, einmal mein eigener Dompteur zu sein und den Dressurakt selber zu leiten. Ich hatte ja schon immer mit großen Katzen und anderen Raubtieren »Hand in Hand« zu tun gehabt, auch war mir die Technik der Vorführung in allen Einzelheiten wohlbekannt. Trotz der bedenklichen Mienen und des besorgten Kopfschüttelns meiner Angestellten ließ ich also die Vorstellung beginnen, und als die mit Spannung erwartete Hauptnummer kam, stand ich, mit den Sachen des Dompteurs bekleidet und seine Peitsche in der Hand, mitten in der großen Raubtiergruppe. Warum sollte ich verheimlichen, daß mir anfangs trotz äußerlicher Ruhe insgeheim nicht sehr behaglich zumute war? Die Tiere zeigten zuerst starke Unruhe, einige der Löwen wollten durchaus nicht parieren und fingen zu knurren und zu fauchen an, auch den Leoparden und Bären schien der neue Herr gar nicht zu passen. Es bedurfte aller Umsicht, Ruhe und Kaltblütigkeit, um sich die Herrschaft über die große Anzahl mißvergnügter und widerspenstiger Tiere zu sichern. Aber schließlich sind auch solche Tiere »Gewohnheitstiere«, und als sie erst merkten, daß alles seinen programmgemäßen, üblichen Verlauf nahm, fügten sie sich, wenn auch bisweilen murrend und knurrend, den Winken des neuen Herrn, so daß die Vorstellung ohne Zwischenfall zur Zufriedenheit der Zuschauer durchgeführt werden konnte. Ich habe dann auch bei den folgenden Vorstellungen noch so lange als Dompteur gewirkt, bis es mir gelang, den befähigtsten meiner Leute dazu heranzubilden.