|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Rom, 24. Januar

Das neue Jahr begann mit einem Wolkenbruch, dann trat klarer Frost ein, einigemal nachts bis zu 4 Grad unter Null. Der Brunnen des Tritonen war in Eis verschleiert und bot ein phantastisches Bild dar.

Ich bin vorgeschritten im Bande V. Der Prinz Don Baldassarre Boncompagni versorgt mich jetzt aus seiner Privatbibliothek. Ich war erstaunt, sie gleichsam zu entdecken – ein herrlicher Saal im Palast Simonetti, angefüllt mit mathematischen und historischen Werken. Kein Mensch liest und arbeitet darin.

Zwei Abende in der Woche englische Lektüre bei Frau Lindemann. Graf Alexis Tolstoi kam aus Petersburg.

Alles still in Rom. Noch immer öffentliche Gebete gegen Renans Buch, das ›Leben Jesu‹. Hat die Kirche je von Luthers Schriften so viel Wesen gemacht, so vor ihnen gezittert?

Rom, 27. Februar

Rom wurde in diesen Tagen durch einen Raubmord in Schrecken gesetzt; man erdolchte auf dem Platz S. Lorenzo in Lucina zwei Geschäftsführer in einer Droschke, welche 10 000 Scudi aus einer Bank mit sich führten. 60 Menschen sind festgenommen. Andere Fälle dieser Art und das wiederholte Werfen von Bomben haben einen panischen Schrecken unter den Fremden verbreitet. Gestern besuchte mich Fürst Suwarow, Enkel des berühmten Generals, dem er nicht ähnlich sieht – ein korpulenter Herr, sanftmütig, freundlich und musikalisch.

Italien rüstet. Das Brigantentum in Neapel nimmt ab. Man hofft, Venedig im Frühjahr angreifen zu können. Dies sind Chimären. Die Aktionspartei Mazzini-Garibaldi ist beseitigt.

Ich bin tüchtig im fünften Bande vorgeschritten; schon beim Einzug Konradins in Rom. Dieses anhaltende Arbeiten und Bewältigen eines so großen Materials greift mich sehr an. Die Nächte meist schlaflos.

Dupanloup von Orleans predigt jetzt täglich im Gesù – man nennt ihn einen Schwätzer.

Neuer preußischer Legationssekretär, Kurd von Schlözer, ein intelligenter, lebhafter Mann.

Rom, 27. März, Ostertag

Am 10. des Monats starb König Max von Bayern. Sein Tod hat mich schmerzlich berührt. Ein Mann ist dahin, der mir ein ungesuchtes, reines Wohlwollen schenkte.

Ich habe eben das Kapitel IV im Buch X beendigt. Noch drei Kapitel sind am Bande V zu schreiben.

Oft bin ich bei Graf Alexis Tolstoi, welcher als Poet einen guten Namen hat. Sein ›Iwan der Schreckliche‹ ist eine merkwürdige Dichtung. Ich lernte auch Baron von Meyendorf kennen, den russischen Legationssekretär; seine Frau ist eine Tochter des Generals Gorczakow.

Der Papst ist krank; er hat die Benediktion in coena Domini nicht erteilt. Die Osterfeste verloren ihren Reiz durch seine Abwesenheit – man spricht von seinem nahen Tode. Sonst tiefe Ruhe in der Stadt, wo die Exzesse aufgehört haben.

Garibaldi ist nach England gegangen. Man wird ihn dort in einer Flut festlicher Phrasen umbringen und dann neben Kossuth beisetzen. Wenn ihn die Kugel bei Aspromonte statt ins Bein in das Herz getroffen hätte, so würde er für ewig als ein tragisches Opfer des Patriotismus fortleben.

Der Papst will die Aqua Marcia herstellen und eine neue Brücke zwischen Ponte Sisto und der Drahtbrücke bauen. Der Aufstieg zum Quirinal ist fast vollendet.

Ich war mit Tolstoi auf den Kaiserpalästen. Pietro Rosa hat die dortigen Ausgrabungen nach französischer Manier mit prahlerischen Inschriften versehen. Ich bemerkte eine im »Tablinum«, welche behauptet, daß Heraklius von Byzanz dort gekrönt sei, was ganz unhistorisch ist. Ich habe auf ihre Entfernung angetragen, welche der Intendant auch versprach.

Ich war beim Empfang des französischen Botschafters Sartiges im Palast Colonna. Viel Volk in den herrlichen Räumen – viel Brillanten auf leeren Köpfen. Der Kardinal Antonelli kam hinzu, sich mit Frau von Kielmannsegge zu unterhalten. Die obere Partie seines Gesichts ist klar und fast schön, die untere Hälfte endet im Tier. Fräulein von S. behauptet, daß dieser Gegensatz bei allen Menschen zu finden sei – vom Maul ab sei es nur Tierbildung.

Liszt gab vor einigen Tagen in der neuen Kaserne auf dem Prätorianerlager sein großes Konzert ( Academia Sacra) zu Gunsten des Peterspfennigs. Viele Legitimisten und neugierige Fremde waren dort versammelt. Vier Kardinäle redeten; Liszt spielte, die päpstliche Kapelle sang; am Ende dankte Monsignor Nardi für die reiche Teilnahme zu Gunsten » del più generoso e del più povero monarca dell' Europa« – ungeheurer Applaus im prätorianischen Lager. Liszt zeigt sich fanatisch katholisch.

Man erwartet den Kaiser von Mexiko. Österreich opferte dem ersten französischen Kaiserreich eine Tochter, dem zweiten opfert es einen Sohn. So wird der Moloch gefüttert.

Der alte würdige Kirchenrat Hase aus Jena ist wieder hier.

Rom, 18. April

Am 28. März starb zu Pau Jean Jacques Ampère. Er war ein Mann von seltner Bildung, von fast enzyklopädischem Wissen und einer unglaublichen Lebhaftigkeit des Geistes. Er besaß die liebenswürdigste Natur, eine Harmlosigkeit, deren Quelle sein immer frisches Lebensgefühl war – ein Mensch von Unabhängigkeit des Charakters dem napoleonischen Regiment gegenüber. Ampere wurde 64 Jahre alt. Er ließ mir als Denkmal seines Wohlwollens die schöne Einleitung, die er zu Sabatiers Übersetzung der ›Grabmäler der Päpste‹ schrieb. Guizot und Villemain hielten ihm die Leichenrede.

Es machte mich mutlos, daß er hinweggerafft wurde, ehe er seine ›Histoire Romaine à Rome‹ beendigte; doch ich arbeite unbekümmert weiter. Morgen beginne ich das sechste Kapitel im Buch X.

Am 12. April war Rom feenhaft beleuchtet – es galt die gewohnte Feier dieses Jahrestags der Rückkehr des Papsts aus Gaeta und seiner Rettung in S. Agnese.

Die Navona und das Forum strahlten in unbeschreiblicher Schönheit – alle Obelisken Feuersäulen –, über allen Fontänen gotische, in Licht strahlende Tempel. Man warf jedoch eine Bombe; 15 Menschen wurden verwundet. An demselben Tage war ich in Ostia mit Tolstoi, Lady Cooper, der Schwiegertochter Palmerstons, und Graf Pahlen. Visconti führte uns – manches Neue ist ausgegraben worden; besonders merkwürdig eine kleine Mithraskapelle mit Mosaikinschrift auf dem Boden. – Welche miserable Kulte im alten Rom! und so ganz ähnlich dem jetzigen Wesen!

Heute hat der Papst die neue Konfession in Sta. M. Maggiore eingesegnet, wobei die heilige Krippe ausgestellt war – darf man in ihrem Angesicht über den Mithrasdienst lachen?

Ich kam eben aus den Grotten von Cervara zurück, wohin ich mit Tolstois gefahren war. Die Gräfin ist in aller Literatur bewandert und wissensbegierig. Obwohl sie wie eine Mongolin aussieht, bezaubert sie doch jeden, der ihr naht. Ihr Geist ist nicht originell, aber ihre Seele ist schön; ihr Angesicht ist immer von innen illuminiert.

Bei Frau Grunelius lernte ich Bluntschli aus Heidelberg und Eisenlohr aus Karlsruhe kennen. Bluntschli ist ganz Schweizer in Gestalt und Sprache. In seinem kräftigen Ausdruck liegt geistige Sicherheit.

In diesen Tagen kam Schack aus München. Er reist nach Spanien. Er gab mir die ›Nibelungen‹ Hebbels – ich erstaune über die Gewöhnlichkeit in der Auffassung, Darstellung und Sprache dieses letzten Produkts des jüngst verstorbenen Dichters. Nichts von echter Tragik; Menschen ohne Blut; Helden nirgends; kein großer Zug; alles ins Bürgerliche abgeplattet, trotz eingemischter Edda-Phantastik. Sollten diese Dinge nur durch die Luft und das Licht Roms glanzlos werden, und erscheinen sie vielleicht in ihrem heimischen Klima bedeutender? Aus dem Nibelungenstoff könnte nur etwas werden unter dem großen Griffe eines Äschylus.

Rom, 24. April

Am 18., an welchem Tage die Düppler Schanzen erobert wurden, traf hier der neue Kaiser von Mexiko ein. Er blieb nur 1 ½ Tag. Sein Absteigequartier war der Palast Mariscotti, welcher Guttierez d'Estrada, einem seiner Minister, dem Haupt der monarchischen Partei in Mexiko, angehört. Der Papst hat nie einen Fürsten mit solcher Rührung gesegnet und mit so heißen Glückwünschen entlassen. Die Römer haben ein ominöses Epigramm gemacht, welches sie Maximilian auf den Weg gaben.

Am Donnerstag war ich nachts mit Tolstoi, Trubetzkoi, Graf Bobrinski und den Gräfinnen Pahlen nach dem Kolosseum und der Pyramide des Cestius gefahren. Ich suchte das Grab Munchs, doch ich konnte es nicht finden. Eine offene Gruft war frisch gegraben und darin lag heller Mondschein – ein trefflicher Leichenredner.

Gestern sollte in der Villa Albani das Shakespearefest von den Engländern gefeiert werden, unter Vorsitz des Lord Fielding. Das Comité hatte mich eingeladen, im Namen Deutschlands an den Reden mich zu beteiligen. Doch die ganze Feier fiel, aus Uneinigkeit der Engländer, ins Wasser.

Garibaldi mußte vorgestern England wieder verlassen, nachdem er dort als wunder Löwe am Rosenbande durch die Salons geführt worden war.

Rom, 29. Mai

Ich habe diesen Monat so anstrengend gearbeitet, daß ich nichts in diese Blätter schreiben konnte. Alle meine Freunde dieses Winters sind abgereist. (Tolstoi ging über Ravenna); nur Fräulein Meysenburg und die Fräulein Herzen sind noch hier. Auch Herzens einziger Sohn, Assistent bei Schiff in Florenz, kam hierher. Er hat eine schöne Reise nach Island gemacht.

Der Papst ist wiederhergestellt. Ich komme um das Konklave.

Neue Arbeiten angefangen: im Archiv des Herzogs von Sermoneta, im Archiv Conti-Ruspoli. Das Haus Conti, welches 1808 ausstarb, ging an die Cesarini und Ruspoli über. Die letzteren haben das Archiv geerbt. Bei Caetani finde ich merkwürdige und noch nicht benutzte Urkunden.

Rom, 5. Juni

Vorgestern war ich mit den Kindern Herzens und Fräulein Meysenburg nach Genzano zum Blumenfest gefahren. Die Blumenteppiche vollendet schön; man zeichnete die Figuren mit Kreide auf das Straßenpflaster; Groß und Klein füllte sie mit Blumenblättern aus. Das Fest war seit 19 Jahren nicht gehalten worden, aber die Tradition ist geblieben. Man stellte Embleme, Wappen, alexandrinische Mosaike dar, mit ganz bewunderswertem Geschick. Das Volk sah mit heiterem Behagen diesem sinnvollen Tun zu. Nur in diesem Lande ist ein solches Spiel der Anmut möglich.

Rom, 19. Juni

Amari schickte mir den Orden St. Mauritius und Lazarus. Ich lehnte ihn ab, weil ich frei sein will. Ich schreibe die Geschichte der Stadt für keine andere Partei als die der Wahrheit. Ich glaube auch, daß unter meinen vielen Fehlern und Schwächen Eitelkeit nicht die erste Stelle einnimmt.

Vorgestern war ich mit Schlözer auf der Engelsburg. Der Blick auf Rom und die neronischen Wiesen ist hinreißend. Es sollte jemand ihre Geschichte schreiben. Vielleicht tue ich es später.

Man erzählte mir gestern, daß der liberal gesinnte Kardinal de Andrea, schon längst im Zerwürfnis mit dem Papst, plötzlich über Ceprano nach Neapel gegangen sei. Er hatte öfters verlangt, in die Bäder von Ischia gehen zu dürfen, was ihm der Papst abschlug. Nun machte er sich ex propriis von dannen. Großes Aufsehen in Rom.

Rom, 11. Juli

Ich reise heute um 5 Uhr abends mit der Post nach Perugia, die Archive Umbriens zu durchsuchen.

Todi, Sonntag, 17. Juli

Es war auf meiner Fahrt hierher erstickend heiß und ein drückender Scirocco. Der Mond schien schwermutsvoll auf die Felder; eine feuchte Fieberluft wehte. Civitacastellana war prachtvoll anzusehen, von dem Glutofen einer Kohlenbrennerei beleuchtet. Ponte Felice erreichte ich im Morgengrauen und die erste Wache der Italiener. Dann über Otricoli nach Narni, wo ich um 7 Uhr morgens ankam. Meine Augen waren entzündet, mein Kopf angestrengt; die Hitze und der Sonnenreflex verursachten mir Pein. Ich hatte Mühe, den Marchese Eroli aufzusuchen, den Antiquar dieser Stadt.

Am 13. fuhr ich mit der Post durch entzückendes Land nach Todi.

Am folgenden Morgen suchte ich den Syndikus auf; der Turiner Ministerialbrief und ein Schreiben des Präfekten waren angelangt. Der Archivar von S. Fortunatus, Herr Angelini Angelo, wurde herbeigerufen, und wir gingen frisch ans Werk.

Das Archiv liegt in der Sakristei der Kirche S. Fortunatus. Ein kleines Gemach mit Schränken; alles in schmachvoller Unordnung – Pergamente, Bullen, meist mit Saeculum XIII beginnend, liegen haufenweise in Schränken. Viele Stöße von Büchern vermodert.

Perugia (Albergo del Trasimeno), 23. Juli Ich blieb und arbeitete in Todi mit großem Erfolg bis zum 18. Juli, wo ich abends mit der Briefpost, allein in meinem kleinen Wagen, nach Perugia fuhr. Die Nacht war mondhell, feucht und warm. Ich war im Traumschlaf. Kein Ort wurde passiert außer Deruta. Um 6 Uhr des Morgens am 19. langte ich hier an.

Ich mußte den ganzen Tag aus Ermüdung liegenbleiben. Erst am 20. ging ich zum Präfekten Marchese Tanari, einem Bolognesen, der mich freundlich empfing. Er klagte über die Menge seiner Arbeiten bei unzureichendem Personal. 28 000 Aktenstücke seien Jahr über zu absolvieren. Der neue Zustand bereite große Schwierigkeit, doch gehe die Aushebung jetzt ohne Hindernis vonstatten. Über Rom war er zweifelhaft, so lange als Pius IX. lebe. Die Offenheit, mit welcher sich ein Präfekt zu einem ihm Unbekannten äußerte, erschien mir naiv; doch dies ist italienisch. Diese Menschen haben nichts von deutscher Bureaukratie an sich.

Tanari wies mich an den Syndikus und seinen Sekretär; beide Herren sind Brüder, die Grafen Ansidei.

Ich trat meine Arbeiten im Decemviral-Archiv am 21. an, überzeugte mich aber sehr bald, daß ich hier weniger finden werde als in Todi. Die Dokumente der Stadt in bezug auf ihr Verhältnis zur römischen Republik sind nicht mehr vorhanden. Das Registrum vetus bietet sehr wenig dar. Dasselbe ist in Beziehung auf die Reichsgeschichte zu sagen. Ich werde hier in wenig Tagen fertig sein.

Der Professor Adamo Rossi führte mich in die Gemeindebibliothek, wo einige merkwürdige Handschriften vorhanden sind.

Ich habe heute den Grafen Conestabile besucht. Er ist Archäolog und Professor der Universität; der reichste Mann Perugias. Vier Jahre war er auf Reisen, auch in Deutschland. Er konnte sich zwar nicht mit dem neuen Regiment befreunden, hat sich aber gefügt, wie mancher andere Aristokrat. Ich lernte ihn vor Jahren in Florenz kennen.

Perugia, 26. Juli

Ich habe zum Teil sehr anstrengend gearbeitet. Die Hitze ist groß. Im Archiv war mir Luigi Belforti, Maestro di Casa, behilflich, dessen Vater Giuseppe Verdienste um die Ordnung der Pergamente hat.

Assisi, 28. Juli

Gestern besuchte ich die Gräber der Volumnier und gelangte abends nach Assisi, in mörderischer Hitze. Man führte mich in eine kleine Locanda zu artigen Leuten.

Die Stadt ist im Mittelalter stehengeblieben; Häuser aus rötlichem Kalkstein, totenstille Straßen; alles verstorben. Die Kommunalpaläste auf dem Markt nicht großartig – ein mächtiger Turm aus saec. XIV steht neben dem schönen Rest eines alten Minervatempels. Noch nie sah ich so die Charaktere der beiden Epochen aneinander gestellt – mittelalterlicher Turm und heidnischer Tempel.

S. Francesco mit seinen zwei Kirchen übereinander, ein Werk des Lapo, ist großartig. Die obere mit den Malereien Cimabues und Giottos ganz Licht und Farbe, die untere, mit zahllosen verdunkelten Malereien, ganz Finsternis und Schwermut. Darunter liegt der Heros der Armut in einer von Gold und Marmor strahlenden Gruftkapelle. Die Darstellungen Giottos über dem Hochaltar: Armut, Gehorsam, Keuschheit, endlich die Glorie des heiligen Franziskus, ergriffen mich lebhaft – besonders die Verlobung des Heiligen mit der Armut durch Christus. Die Keuschheit sitzt in einem Turm, wie Danae. Der Gehorsam, Christus, den Finger am Mund, legt einem knienden Mönch das Joch auf. Die Paupertas ist ein zerlumptes, hageres, sibyllinisches Weib (die zehnte Muse nach Herder). Ein Mann in Purpur wirft Steine nach ihr; ein Mann im blauen Kleide streckt eine Dornrute nach ihr aus; ein Hund bellt sie an. Christus legt ihre Hand in die des Franziskus. Alles naiv und groß. Giotto habe ich erst hier verstehen gelernt. Es ist tiefsinnige Unschuld in diesem Meister – alles vom höchsten Adel der ersten unbeirrten Natur.

Die Frauen hier sind noch die echten Modelle für die umbrische Malerei, die aus diesem Volkstypus ihr Ideal genommen hat.

Auf gut Glück trat ich heute in den Kommunalpalast, stellte mich dem Stadtsekretär vor und bat ihn um Erlaubnis, die Reste des Archivs zu sehen. Ich durchlas mehrere Bullen und kopierte ein Privilegium Philipps von Schwaben vom Jahre 1205. Der Liberalität dieser Herren gegen einen ihnen völlig Fremden, der gar nichts von Empfehlungsbriefen mit sich hatte, will ich eingedenk bleiben.

Von oben herab, wo die alte Rocca auf dem Berg Subasio steht, hinreißender Blick auf das umbrische Tibertal, worin sich S. Maria degli Angeli schön hervorhebt, und auf Perugia rechts, links die Berge von Spoleto. Dies ist ein entzückendes Land – ein Garten des Friedens und des Glücks. Dem Gesetz der Klosteraufhebung unterliegt auch das Konvent S. Francesco. Doch dürfen die Mönche (heute noch 53) im Kloster bleiben, bis sie auf drei herabsinken. Die Güter sind unter Sequester der Cassa ecclesiastica. Sie werfen 6000 Scudi Rente ab.

In diesen Tagen ist der Indult oder Perdono – er zieht noch gegen 18 000 Menschen herbei. Ich fand heute sogar Ciociaren aus Sora, alte Bekannte. Wenn das Kloster aufgehoben sein wird, fällt auch diese Erwerbsquelle der armen Stadt fort.

Terni, 30. Juli alle III colonne

Gestern frühe fuhr ich auf einem Wägelchen von Assisi nach Foligno – eine köstliche Fahrt auf dem Rande des Tals von Spoleto. In Foligno setzte ich mich auf die Post. Nach 1 ½ Stunden war ich in Spoleto, welches ganz neu erschien – die Stadt ist im Umbau begriffen. Junges Leben in der alten Residenz der Langobardenherzöge Faroald und Grimoald. Nachmittags in Terni. Ich gab den Brief des Grafen Ansidei ab. Heute öffnete man mir das Gemeindearchiv, welches in großer Unordnung ist. Ich kopierte Diplome Friedrichs I., Ottos IV., einen Brief Heinrichs VII.; eine mir höchst schätzbare Urkunde, worin Brancaleone figuriert. Man ließ mich vertrauensvoll allein.

Hier steht italienische Reiterei. Man ist voll Mut und Eifer. Ich besuchte eine neugegründete Schule.

Ein Kastell mit dem schönen Namen Miranda steht in der Nähe der Stadt auf den Marmorbergen. Mir aus Urkunden bekannt.

Morgen fahre ich nach dem schrecklichen, wegelosen Aspra. Das ist meine letzte Etappe auf dieser archivalischen Reise.

Aspra, 1. August

Gestern bin ich um 4 Uhr frühe von Terni auf einem Wägelchen abgefahren. Schöne Berglandschaften – kleine Orte oder Höfe. In Vacone eine Stunde gerastet. Weiter über Torri, die alte Residenz der Crescentier. Prächtiger Blick auf den Soracte und die Ebene, auf die Abhänge der Sabina, wo Aspra, Cantalupo, Rocca Antica, Monopoli, Poggio Mirteto stehen. Ich erreichte Aspra, wohin man um ein tiefes Tal fahren muß, in der Mittagszeit. Der Ort, wie alle in der Sabina, ist ein ummauerter Häuserklumpen. Enge, schreckliche Straßen. Keine Locanda, kein Unterkommen. Abends fand sich ein sauberes Zimmer in einem geräumigen Hause der Familie Perroni.

Ich durchsuchte das kleine Archiv, doch bietet es wenig dar.

Rom, 3. August

Gestern ritt ich um 4 Uhr des Morgens von Aspra ab, über Cantalupo, um Correse zu erreichen. Prachtvolle sabinische Berglandschaft voll Eichenwuchs. Bei Montorso der Tiber. Man baut dort an der Eisenbahn. Weiter hinaus erblickte ich die Abtei Farfa. Mein Verlangen dorthin war heftig, doch mußte ich diesen Besuch aufschieben. Ich ritt über die Brücke des Farfaflusses weiter. Die Sonnenglut war groß, aber die Luft rein. Correse erreichte ich um 10 Uhr. Hier ist die Grenzstation zwischen dem Fetzen des römischen Kirchenstaates und dem Reich des freien Italiens. Im italienischen Grenzbureau forderte man meinen Paß; man sah mich mürrisch an, und ich hörte flüstern: «Spagnuolo!» Man hielt mich für einen Spanier, welcher ins Päpstliche ging, Dienste zu nehmen. Diesen Argwohn benahm ich den wunderlichen Menschen. Die Eisenbahn ist bis Correse fertig und wird bald dem Gebrauch übergeben sein. Um 4 Uhr nachmittags abgefahren. Um 7 ½ Uhr in Rom eingetroffen. Eine schöne, fruchtreiche Reise von drei Wochen liegt hinter mir. Aber ich bin sehr angestrengt durch Arbeit und Sommersonne.

Neapel, 15. August Hôtel Washington

Am 7. August fuhr ich mit Lindemanns auf der Eisenbahn nach Neapel, bei drückendem Scirocco. Der Eintritt in Neapel, wo ich seit elf Jahren nicht gewesen war, beängstigte mich – ameisenartiges Gewühl, schreckliches Lärmen.

Am folgenden Tage suchte ich Gar auf, der jetzt Bibliothekar der Universität ist. Er hat viel für die Vergrößerung der Bibliothek getan, 3000 deutsche Bände angeschafft, ein Lesekabinett errichtet, wo 21 deutsche Zeitschriften aufliegen. Er machte mich mit einigen Professoren bekannt; ich sah Volpicella, einen ältlichen Mann von zeremoniösen Formen, gründlichen Kenner der neapolitanischen Geschichte, namentlich der Familien des Landes; Giuseppe de Blasiis, ein noch junger Mann, Professor der Geschichte; als politischer Verbannter nahm er im Jahre 1854 Dienst in der Türkei, wurde von den Russen in Armenien gefangen, kehrte nach Neapel zurück, befehligte während der Diktatur Garibaldis die Expedition nach Benevent, und jetzt schreibt er hier eine Geschichte des langobardischen Neapel.

Im Staatsarchiv nahm mich der Direktor Trinchera freundlich auf. Dies glänzende Institut befindet sich in dem aufgehobenen Benediktinerkloster S. Severino, dessen große Räume für dasselbe nicht ausreichen. Es ist der Augapfel der bourbonischen Regierung gewesen, vortrefflich und bequem eingerichtet; auch für eine paläographische Schule ist gesorgt. Die Regesten des Hauses Anjou befinden sich im oberen Stock, wo ich jetzt täglich von 10 Uhr ab arbeite. Ein junger Mann, Federico Morgotti, geht mir dort zur Hand.

Ich lernte Del Giudice kennen, den Herausgeber des Codex Diplomaticus des Hauses Anjou. Er klagte bitter über Mangel an Unterstützung von Seiten der Regierung.

Man betreibt in Neapel jetzt mit Leidenschaft die deutsche Sprache, hauptsächlich der Philosophen willen. Es ließ sich mir ein junger Mann aus den Abruzzen, Cherubini, vorstellen, welcher für seine Jahre eine bewundernswürdige Kenntnis der deutschen Literatur besitzt. Er spricht geläufig deutsch, lernte alle Kultursprachen, auch die orientalischen. Gar hält ihn für ein großes Talent.

Vor einigen Tagen war ich mit Fiorelli, dem Direktor der Ausgrabungen in Pompeji. Man arbeitet dort mit Glück nach einem besseren System. Viel Neues ist aufgefunden worden – ein zweistöckiges Haus hergestellt; die vier in Gips ausgegossenen Körper von pompejanischen Flüchtlingen, welche in den dramatischen Bewegungen der Flucht gleichsam versteinert sind, machen eine unbeschreibliche Wirkung – es ist unmittelbares Leben aus jener schrecklichen Tragödie – namentlich dasjenige Mädchen, welches sich in Verzweiflung zum Todesschlaf niedergelegt hat; die Form so graziös, wie von einer schlummernden Hermaphroditenfigur. Ich ging lange in Pompeji umher, auch im Haus des Diomedes, und ich bedachte meinen eignen Lebenslauf, zumal jene Zeit, wo ich das Gedicht ›Euphorion‹ schrieb. Auch dies alles ist schon mit Asche verschüttet; die Empfindungen, die mich damals belebten, sind verklungen; kaum vernahm ich davon einen leisen Nachklang im Haus des Diomedes, oder vor dem alten Kandelaber in den Studien.

Ich war gestern mit Gar, de Blasiis und der Baronin Prohaska nach Capodimonte gefahren. Schöne Räume im Schloß; viele moderne Bilder darin. Herrlicher Park von ganz deutscher Anlage; bezaubernde Blicke auf Meer, Land und Stadt.

Die wichtigste Veränderung, welche ich in Neapel gefunden habe, ist die Freiheit selbst. Die Wirkung würde unermeßlich sein, wenn die Tatsache schon Zustand geworden wäre. Aber der Charakter des Volks läßt sich nicht über Nacht umwandeln. Generationen sind nötig, um den Neapolitanern eine politische und sittliche Erziehung zu geben. Alles ist hier unsicher und auf den Moment gestellt. Sie würden morgen Franz II. in Blumen begraben und übermorgen das Gleiche mit Viktor Emanuel tun. Indeß die Camorra ist ausgerottet; und dies ist viel. Vom Brigantenwesen wird man nichts gewahr. An den Schaufenstern hängen die Photographien der Banditenchefs. Die Straßen sind sicher. Aber bei Benevent und Sora, in Molise und der Basilicata mordet und brandschatzt man weiter fort. Der Adel ist in Rom beim Bourbon oder in Paris. Was hier von ihm übrig blieb, zählt als Null. Der Klerus wühlt fort. Bourbonische Comités bestehen hier unter seiner Leitung im Geheimen. Alles was reaktionär ist, sammelt sich unter dem Schilde der Institute der Beneficenza. Ich sah gestern zwei junge Mönche in grauen Kapuzen mit weißen Stricken um den Leib, eine mir neue Erscheinung; als ich darum fragte, antwortete man mir, daß dies ein eben gestifteter Orden der Wohltätigkeit sei. Diese Orden haben nämlich allein das Privilegium des Fortbestandes. Das Institut von St. Vincent und Paul, die Paolotti, wie man sie nennt, greift mächtig um sich und scheint durch geschickte Organisation die Jesuiten zu ersetzen. Aus Frankreich her dringt es nach Italien und in alle Schichten des Volks; Prinzen wie Handwerker werden darin aufgenommen. In Toscana stehen die Paolisten in Blüte. Man tadelt die Regierung, daß sie den halben Mut hat, Kardinäle gefangen zu nehmen, und nicht den ganzen, sie zu verurteilen. Viktor Emanuel könne, so sagt man hier, als König beider Sizilien mit der Gewalt eines apostolischen Legaten ausgerüstet, im ganzen Reich seinen eigenen Klerus einsetzen. Die Entfernung der Heiligenbilder von den Straßen ist glücklich gelungen, ohne daß irgend ein Aufstand stattfand. Aber das Volk bleibt im dichten Aberglauben. Es gibt in der Kirche del Carmine auf dem Mercato eine Figur des Heilandes, welche die Eigenschaft besitzt, daß ihr Haar und Bart wachsen. Seit Jahren begab sich dorthin an einem herkömmlichen Tage der Magistrat, um der Zeremonie des Bartschneidens ex officio beizuwohnen (far la barba di Gesù). Auch in diesem Jahre ging er dorthin – aber die Freigeister empfingen ihn mit solchem Geschrei und Gepfeife, daß er erklärte, dieser Funktion fortan entsagen zu wollen.

Dagegen herrscht Voltairianismus in den gebildeten Schichten und durchweg in der studierenden Jugend, welche wütenden Haß gegen die katholische Kirche zur Schau trägt. So sprach sich Cherubini gegen mich aus.

Ich habe Settembrini kennengelernt. Er war im Jahr 1848 zum Tode verurteilt, dann zur Deportation mit vielen anderen begnadigt. Der von ihnen gewonnene Kapitän setzte ihn bei Cork in Irland aus, wo sie einige Jahre lebten. Settembrini war Advokat – ein robuster, etwas roh aussehender Mann – er hat den Lukian trefflich übersetzt.

Neapel 21. August

Am 16. erkrankte ich plötzlich, – Unmut und Anstrengung warfen mich darnieder. Fieberschauer – zwei Tage lang gelegen – behandelt vom Dr. Obenaus. Heute bin ich wohler. Ich habe meine Arbeiten im Staatsarchiv einstellen müssen. Morgen gehe ich mit Lindemanns zur Erholung nach Sorrent.

Sorrent, 31. August

Wir nahmen hier Logis im Hôtel de Rome. Nach langem Suchen fand ich eine Wohnung in der Hauptstraße. Meine Kräfte haben in dieser Stille wieder zugenommen. Anfangs enttäuschte mich Sorrent; überall Mauern, enge Straßen, dichter Staub. Jetzt habe ich mich angewöhnt, und der Spaziergang nach Massa entschädigt mich. Ich stehe um 6 Uhr auf, frühstücke, gehe spazieren und lese in dieser tiefen Ruhe bis um 1 Uhr Dante oder in den Büchern, welche mir Don Bartolomeo Capasso gegeben hat, ein hier wohnender Gelehrter (sehr bewandert in den Geschichten Neapels), an welchen mich de Blasiis wies.

An der table d'hôte sitzen etwa zwanzig Menschen, meist Russen, zwei Griechen aus Korfu, ein Franzose und ein Deutscher. Manche sind brustleidend. Es geht still und schattenhaft zu.

Wir haben einige schöne Spaziergänge gemacht. Gestern ritten wir (mit dem Maler Lehmann und seiner Frau) nach Massa. Capri ganz nahe, fast mit Händen zu greifen, erhebt sich märchenhaft aus der Flut. Ein Schiff zog unten mit weißen Segeln vorüber, und eine in den Gärten verborgene Musik brachte die Wirkung hervor, als tönte sie aus diesem Fahrzeug selbst, dal legno che cantando varca. Es war ein zauberischer Gruß vom Meere, wie von Geistern, die zu Küsten der Seligen steuerten.

Vor elf Jahren lebte ich drüben auf Capri einen Monat lang – in diesem Ringe von Zeit liegt so viel eingeschlossen, und meine Lebenskonstellation ist weit von damals hinweggerückt. Und doch, im Grunde wandle ich noch an diesen Küsten, aber ein festes Ziel vor Augen, beruhigt und losgesprochen: fuor sono delle erte vie, fuor sono dell' arte.

Sorrent, 15. September

Ich habe mich in dieser balsamischen Luft wieder erholt. Ich schrieb nichts, las nur einige Bücher und zweimal Dante durch. Wir machten oft Ausritte nachmittags, nach Camaldoli, nach Massa und S. Agata, oder fuhren. Ich ging auch allein nach Massa, von wo der Anblick Capris so hinreißend ist. Es ist odysseisches Land und Meer. Heute auf dem Deserto, einem alten versinkenden Kloster, erweckte mir der Anblick des Kaps Licosa wieder Sehnsucht nach Sizilien. Man schreibt mir aus Deutschland von beständigem Regen und Kälte – ich bin froh, Blick und Sinn noch in diesem herrlichen Äther zu baden. Wenn ich reich wäre, kaufte ich mir Haus und Orangengarten in Massa und schriebe darüber parva domus, magna quies – etwa die Villa Sersale mit dem herrlichen Piniental.

Wenig Menschen gesehen – niemand von Bedeutung. Mit Capasso verkehrt, welcher ein gelehrter Mann ist.

Alle Augenblicke sind hier Feste mit Illumination, die durch kleine Ampeln an schwebenden Myrtengirlanden zierlich dargestellt wird.

In S. Antonio hängt eine Votivtafel, welche zwei zusammengestoßene Dampfschiffe zeigt, wovon das eine sinkt – darunter die Namen »Hermus« und »Aventin« –, ein ehemaliger Koch, jetzt Gastwirt in Sorrent, der sich auf dem »Aventin« befunden, als das Ereignis geschah, hat das Ex voto gestiftet. Sonderbares Zusammentreffen – ich stiftete bereits meine Votivtafel.

Ich wohnte hier gut und still, in einem schönen Quartier – meine Wirtin rühmte sich, mit Tasso verwandt zu sein. Sie gehört zu der heruntergekommenen Familie Spasian; Tassos Schwester heiratete zuerst einen Nobile von Sorrent mit Namen Sersale, darauf den Ritter Spasian.

Der Kardinal de Andrea ist hier; er lebt im Gasthof Tasso und will den Winter über hier bleiben. Ich sah ihn im Frühling eines Abends bei Willisen.

Thile schreibt mir heute, daß über seinen Nachfolger im Gesandtschaftsposten noch nichts bestimmt sei.

Ich denke morgen nach Neapel zu gehen. Es wird mir schwer, diese elysischen Ufer zu verlassen.

Neapel, 24. September Hôtel Washington

Am 16. fuhr ich mit zwei jungen Griechen aus Korfu von Sorrent nach Castellamare. Ich blieb dort einige Stunden, wanderte nach dem schönen Schloß Quisiana hinauf und langte abends in Neapel an.

Ich fand Gar und die Baronin Prohaska unwohl. Am 17. nahm ich meine Arbeiten wieder auf und habe mit besserem Erfolg die Regesten des Hauses Anjou angegriffen. Neapel ist kühler geworden; es hat mehrmals geregnet; auch erscheint mir der Lärm nicht mehr so betäubend.

Ich lernte kennen dell' Ongaro, einen namhaften Poeten, welcher die verlorene und nur im Skelett der Fabel bekannte Komödie Menanders, ›Fasma‹, recht geschickt bearbeitet hat. Dell' Ongaro ist ein kräftiger Mann in den ersten Fünfzig. Ehedem war er Mönch, wie Emiliano Giudici.

Der Professor Lignana kam; Orientalist, Piemontese; sehr intelligent und reich; er spricht gut deutsch; nachlässig im Äußern, auf einem Fuße hinkend. Er machte die italienische Gesandtschaftsreise nach Persien mit.

Zu meiner großen Freude sah ich Don Luigi Tosti von Monte Cassino; man sagte mir im Staatsarchiv, daß er unten im Palast der Sitzung der archäologischen Akademie beiwohne, wo ich ihn gleich aufsuchte. Er hat nicht gealtert; sieht noch immer prächtig aus und ist voll Humor. Calefati starb vor kurzem.

Am vorigen Sonntag fuhr ich allein nach Pompeji. Ich wanderte dort ungestört umher und ich saß lange auf der Terrasse des Hauses Diomedes, wo mir Euphorion und Jona wieder erschienen, schon schattenhafte, aber freundliche Wesen aus jener Vergangenheit, als ich mich zum Licht des Ideals emporgerungen hatte.

Auch heute war ich wieder in Pompeji, mit Fiorelli, Gar, Prohaska, Lindemann und einem Deutschen. Ich fand dort den Genfer Max Monnier, welcher über die Zustände Neapels seit 1859, namentlich über die Camorra, treffliche Bücher geschrieben hat. Fiorelli erklärte uns vieles und teilte uns seine Pläne mit. Dieser Mann von sehr sympathischem Äußern hat sich bereits unsterbliche Verdienste um Pompeji erworben. In vier Jahren hat er ein Drittel der Stadt ausgegraben. Man gräbt jetzt horizontal, nicht vertikal. Wir aßen in Torre dell' Annunziata und kehrten um 5 Uhr im Regen zurück.

Am 15. September ist die Konvention zwischen Italien und Napoleon abgeschlossen worden. Ihr Wortlaut ist noch nicht bekannt; die Folge davon wird die Verlegung der Hauptstadt nach Florenz sein. Eine fieberhafte Aufregung hat sich Italiens bemächtigt. Lignana prophezeite den Verzicht auf Rom. Die meisten aber hoffen, daß Florenz die letzte Etappe vor Rom sein werde. Ich glaube nicht an eine Versöhnung mit dem Papsttum, welches stets seine Provinzen reklamieren wird. Die Krisis ist groß. Italien spielt die va banque. Entweder siegt das Programm Cavour oder das Land fällt in Anarchie. Viktor Emanuel hat das größeste Wagnis begangen, indem er die Monarchie mit ihren Wurzeln aus dem Stammlande Piemont riß. Sie steht jetzt in der Luft, denn das Königtum Italiens ist noch eine unrealisierte Idee. Turin bewegte sich krampfhaft; am 20. und 21. fanden Aufläufe statt; das Militär schoß, und viel Blut ist geflossen.

Wenn Italien die Probe dieses Opfers wirklich besteht, so ist es für immer gerettet. Diese Katastrophe ist aufregend. Ich halte die Hoffnung fest; ich glaube an die fortschreitende Bewegung der Geschichte.

Neapel ist ruhig; aber die Presse gibt nun Turin den Vorwurf des Munizipalismus schadenfroh zurück.

Neapel, 28. September

Heute fand im Wintergarten eine Volksversammlung unter dem Vorsitz des Generals Poppuli, Chef der Nationalgarde, statt; ihr Zweck war, die Erklärung abzugeben, daß das neapolitanische Volk an dem Prinzip der Einheit festhalte, daß es nimmer auf Rom als Hauptstadt noch auf Venedig verzichte und daß jede Rücksicht auf munizipale Interessen ein Verbrechen sei. Redner: Graf Ricciardi, Settembrini, Nicotera, dell' Ongaro; Mazaro, Mönch del Prato von der Società emancipatrice; ein Mann aus dem Volk. Das Programm wurde mit Jubel genehmigt. Die Haltung war musterhaft. Neapel zeigt große Ruhe und Würde in diesen Tagen.

Alles voll Aufregung – selbst meine Freunde sind in zwei Parteien geteilt; Hoffende, Zweifelnde; die letzten sind die geringeren, darunter der geistvolle Lignana.

Lamarmora bildet das neue Ministerium.

Ich schloß meine Arbeiten vorgestern im Archiv und mußte mich sofort zu Bette legen. Das alte Übel kehrte wieder.

Morgen geht es endlich nach Rom. Was wird Rom in dieser großen Katastrophe sein?

Rom, 16. Oktober

Am 29. September reiste ich mit meinen Freunden Lindemann von Neapel ab, morgens um 10 Uhr. Der Tag war entzückend schön; wir genossen ihn voll Freude, in das alte Rom zurückzukehren. Immer herrlicher wird die Landschaft von S. Germano aufwärts. Der Blick bei Velletri auf die Marittima, das Meer, das Kap der Circe, beim Schein des Abends, ergriff uns nun alte Römer und wir sagten uns alle, daß die Zauber Neapels von der ernsten Heldenschönheit Latiums in Schatten gestellt werden.

Die Physiognomie der Stadt ist unverändert; der Eindruck der Septemberkonvention unmerklich. Der Papst und Antonelli wollen keine Armee aufstellen, was implicite die Annahme der Konvention wäre. Man lebt hier von der Hand zum Mund; man ist im Vatikan ratlos. Eine offizielle Erklärung der Kurie oder Antwort auf die Septemberkonvention ist noch nicht ausgegangen; sie wird es schwerlich vor der Eröffnung des Parlaments in Turin; die wahrscheinlich stürmischen Debatten desselben wird man erst abwarten.

Als Geschichtschreiber der Stadt sehe ich mit Verwunderung dies ewig fortgesetzte Streben der nationalen und politischen Gewalt Italiens nach Rom, um welches wie um das Empyreum oder das coelum immobile die Geschichte noch immer kreist. Der Papst glaubt nicht daran, daß die Franzosen fortgehen werden. Die ›Civiltà Cattolica‹ tröstet die bestürzten Priester mit dem Satz, daß Rom höchst verhängnisvoll sei (Roma è stranamente fatale), wie die alte und die neue Geschichte dies lehre. Cavour sei in sechs Monaten, nachdem er die Hauptstadt Rom proklamiert, gestorben, Garibaldi mit dem Ruf »Roma o morte« bei Aspromonte erlegen; und kaum sei die Konvention bekannt geworden, so habe ihr das Blutbad in Turin geantwortet. »Christus, Christus regnat et imperat – egli è il formidabile occupatore di Roma« – so sagen diese Jesuiten.

Im Palast Pio, jetzt Righetti, auf den Trümmern des Pompeiustheaters, wurde beim Legen der Fundamente eines Neubaus die kolossale bronzene Figur eines als Herkules vorgestellten Kaisers (es scheint Domitian) gefunden – ich sah diese Statue aus ihrem Grabe auferstehen, woraus sie mit Stricken, Schrauben und Winden herausgezogen ward –, Volk, Arbeiter ringsumher, alle voll Anteil und heiterem Ernst – eine echt römische Szene. Da es wenig Bronzen in Rom gibt, so ist dieser Fund kostbar genug.

Ich habe meine Arbeiten angefangen, die gesammelten Materialien der Reise sind im Band V bereits eingefügt – mein Winter wird leicht sein.

Vor einigen Tagen kam mein alter und herrlicher Freund Alertz wieder. Fremde haben mich noch nicht belästigt.

Rom, 13. November

Seit dem 4. November ist das Turiner Parlament beisammen. Die Debatten über die Septemberkonvention gehen lebhaft – die Majorität ist der Regierung gesichert. Notenwechsel zwischen Frankreich und Turin und Spannung über die verschiedene Auslegung der Konvention; die italienische Regierung interpretiert im Sinne Cavours; die französische beschwichtigt Rom – das ganze ist eine Komödie, da beide Kontrahenten darin einig sind, daß die Versöhnung mit dem Papst, das heißt seine Absetzung von der souveränen Gewalt, nicht durch gewaltsame Mittel, sondern durch einen moralischen Prozeß errungen werden soll. Unter dem moralischen Prozeß versteht man hier sehr richtig die Revolution, welche nicht ausbleiben wird, sobald der letzte Franzose Rom verlassen hat.

Die vatikanische Taktik ist: nichts zu tun, kein Heer zu bilden und dadurch die Franzosen zur Fortsetzung der Besetzung zu nötigen. Wenigstens ist diese Haltung wahr; denn man bleibt bei dem Prinzip, während sich die Gegner in diplomatische Masken hüllen und aus den doppelsinnigen Erklärungen, am Wortlaut der Konvention festzuhalten, die reservatio mentalis hervorsieht. Man wird hier nicht ohne Größe, nicht ohne den Glanz des Märtyrertums fallen. Das Papsttum wird sich bis zum letzten Augenblick treu bleiben.

Graf Montebello und Sartiges bestürmen die Kurie, 15 000 Mann Truppen zu werben, welche als hinreichend bezeichnet werden. Sie fordern außerdem Reformen im Staat, namentlich was das Gerichtsverfahren betrifft. Herr von Meyendorf erzählte mir heute, daß de Merode entgegnet habe: Reformen an den Kirchenstaat wenden, hieße so viel, als dem Pascha von Ägypten den Rat erteilen, die Pyramide des Cheops mit einer Zahnbürste zu reinigen. Die Stimmung hier ist so tragisch, daß sie zum Humor wird.

Ein großer Wendepunkt ist eingetreten – es ist eine wunderbare Zeit; in Turin die Debatten; das überschwemmte Florenz sich rüstend, das Königtum Italiens aufzunehmen, um dann durch die neue dort vereinigte Gewalt den unwiderstehlichen Druck auf Rom auszuüben. Rom ist in ein schicksalvolles Schweigen gehüllt, und der Klerus hat das sardonische Lächeln des Sterbenden. Mir rufen diese Tage die Geschichten des Mittelalters herbei – Viktor Emanuel ist nur die letzte Folge von Aistolf, Desiderius, den Ottonen, Heinrichen, den Hohenstaufen, welche alle auf dies eine Ziel, den Sturz des weltlichen Papsttums, und alle vergebens, ihre verzweifelte Kraft gerichtet hatten.

Meine Ansicht war immer: Rom zur Republik zu erklären, dem Papst die Stadt und ihren Distrikt zu lassen, den Römern aber das italienische Bürgerrecht zu geben. So bliebe der kosmopolitische Charakter Roms erhalten. Wenn er ausgelöscht wird, so wird eine Lücke in der europäischen Gesellschaft entstehen.

Der Klerus glaubt noch nicht an den Abzug der Franzosen; aber Sartiges und Montebello sprechen sich mit Heftigkeit gegen diese Ansicht aus; so sagte mir heute Schlözer, der es aus ihrem Munde hörte. Wie man immer die Konvention auslegen mag, sie hat diesen praktischen Fortschritt in der römischen Frage herbeigeführt: daß sie dieselbe aus dem Bereich der allgemeinen katholischen Angelegenheiten herausgenommen und zum Gegenstand eines internationalen Vertrags zwischen Frankreich und Italien herabgesetzt hat; endlich daß sie den Grundsatz der Nichteinmischung auch auf Rom angewendet hat. Mit diesen Grundsätzen, welche das Papsttum niemals anerkennen darf, ist dessen Urteil gefällt – das Übrige ist nur ein Prozeß der Zeit.

Ich schrieb in diesen Wochen am letzten Kapitel des fünften Bandes.

Stille, ernste, gedankenvolle Tage.

Rom, 11. Dezember

Ich bin seither beim Abschreiben des ersten Teils vom fünften Bande und dies Manuskript kann in der Mitte des Januar zum Druck abgehen.

Ehlert kam, ein Königsberger Landsmann, tüchtiger Komponist, wie man sagte; er ist kränklich und will den Winter über im Süden bleiben. Auch Ernst Boretius, ein anderer Landsmann, Mitarbeiter der ›Nationalzeitung‹, ein sehr gebildeter Mensch. Ich mache die Erfahrung, daß mein langes römisches Leben und langer Aufenthalt in einer von den gegenwärtigen Interessen des Tags (wenigstens was Preußen betrifft) abgezogenen weltgeschichtlichen Neutralität der Studien mich diesen Landsleuten gegenüber fremd und unzugänglich erscheinen läßt. Sie treten selbst als Fremdlinge in diese kosmopolitische Welt von Rom ein, worin sie sich nicht orientieren können, weil sie ihr häuslicher Horizont beengt, aus dem sie ihre Parteirichtungen mit sich bringen. Sie können es nicht begreifen, daß man hier nicht an ihren preußischen Tagesdebatten lebhaft Teil nimmt.

Frau Grunelius stellte mich der Fürstin Hohenlohe vor, einer Stiefschwester der Königin von England und Schwiegermutter des Herzogs von Augustenburg. Sie ist eine Frau von ernstem deutschen Wesen. Ihren Begleiter, den Legationsrat von Klumpp aus Stuttgart, hatte ich schon auf einem Diner bei Meyendorf kennengelernt.

Der Herkules von Bronze liegt jetzt im Palast Pio in einem Zimmer, welches mit einfachen Mitteln dekoriert ist, auf einem rotbedeckten Untergestell, ganz golden, da die Goldbekleidung voll und schön hervorgetreten ist – ein verstorbener Gott auf dem Paradebette. Man betrachtet ihn bequem von einer zu diesem Zweck errichteten Balustrade. Der Bildhauer Achtermann, welcher zugegen war, verdarb mir den Anblick durch sein unleidliches Geschwätz über die Fehler der Modellierung dieser Statue. Man sagt, der Papst habe den Herkules für 70 000 Scudi angekauft; er bleibe in Rom. Ich wünschte, daß man ihn irgendwo öffentlich aufstellte, etwa auf dem Monte Pincio, wo er im Sonnenschein prächtig leuchten würde. Doch die Bronze ist zu dünn und schadhaft.

Dieser seltene Fund hat die Phantasie der Römer entzündet, und die alte Mythe von verborgenen Schätzen läuft wieder um. Vor kurzem erschien ein gewisser Testa im Bureau des Ministeriums des Innern, erklärte, daß er ein Dokument gefunden habe, welches die Stelle eines im Kolosseum vergrabenen Schatzes genau angebe, und bat um die Erlaubnis nachzugraben. Sie wurde ihm bewilligt; seit 10 Tagen gräbt man wirklich nach dem Schatz unter dem hinteren Eingangsbogen des Kolosseums nach dem Lateran zu. Eine Öffnung von wohl 20 Fuß ist gemacht worden. Schwarze Schlammerde liegt hoch aufgeschichtet; eine Dampfmaschine pumpt das Wasser empor, welches sich bereits als ein trüber Bach um das Kolosseum her nach Süden ergießt. Soldaten stehen mit geschultertem Gewehr dabei, Zuschauer umher, die Arbeiter wühlen in einem Schacht – doch dieser öffentliche Vorgang, welcher in Berlin zahllose Volksmassen herbeiziehen würde, lockt hier keineswegs solche heran. Die Römer, ein Volk ohne Neugierde, sind an solche Schatzgräbermythen, namentlich im Coliseo, gewöhnt. Man erzählte mir, daß dies in diesem Jahrhundert der dritte Fall sei und daß jedesmal die Arbeit abgebrochen werden mußte, weil man des Wassers nicht Herr werden konnte. Ich war zweimal an Ort und Stelle, das erste Mal an einem Freitag, wo die Brüderschaft der Via Crucis den Umzug im Kolosseum hielt. Während der Kapuzinermönch auf der hölzernen Kanzel vom himmlischen Jenseits predigte, umringt von alten Weibern und frommen Zuhörern, grub man mit des Papsts Willen, einige Schritte davon entfernt, offizieller Weise nach einem großen irdischen Mammon: Extreme, welche in einem echt römischen Bilde das Wesen des Papsttums darstellten. Wenn der Papst den Schatz finden sollte, so würde er ihm in seiner Finanznot sehr zustatten kommen, und die Gläubigen würden Mirakel schreien, weil sich selbst die schwarzen Höhlen des Kolosseums auftun, zum St. Peterspfennig beizusteuern. Testa versichert, daß alle in jenem Pergament angegebenen Zeichen, Lage der Steine, Gewölbe etc. bis jetzt eingetroffen seien; er gräbt also fort. Herr Cavinci erklärte mir bedeutungsvoll, daß dieser Schatz von den Frangipani dort vergraben sei; andere lächeln, aber im Grunde glaubt ganz Rom an diese unterirdischen Schätze. Die Mythe erscheint schon in dem alten Kuriosum, wo in der Region XIII zu lesen ist: Herculem sub terram medium cubantem, sub quem plurimum aurum positum est.

Heute vor 14 Tagen fand die Seligsprechung des Petrus Canisius statt. Die Jesuiten feierten ihren Ehrentag. Canisius aus Nymwegen war der erste Deutsche, welcher in den Orden Jesu trat, in welchen ihn Ignazius Loyola selbst zu Rom, im Jahr 1547, aufnahm. Dieser gelehrte Professor von Ingolstadt, Zeitgenosse Luthers, Melanchthons, mit dem er in Worms disputierte, und Calvins, zweimal als Theolog des Kardinals Truchseß von Augsburg anwesend auf dem Tridentiner Konzil, war das Werkzeug der katholischen Reaktion gegen die Reformation in Deutschland. Er hat sie dort aufgehalten, in Bayern namentlich und in Österreich. Die Lutherischen nannten ihn nur den Canis Austriacus. Selbst in Polen wirkte er. Sein Katechismus war seine reformationsmörderische Waffe. Vor dem Eingang des St. Peter rühmte den neuen Heiligen eine Inschrift als »Bezwinger Melanchthons und anderer gottloser Ketzerhäupter«. Der Papst kam nachmittags in den Dom. Ich sah ihn nie so hinfällig; er hinkt nach der Seite; ist ganz verfallen. Antonelli, wie es mir schien, in absichtlich lebhaft munterem Gespräch mit seiner Umgebung. Ich bemerkte unter den Zuschauern den österreichischen Botschafter Bach; ich hätte ihm gerne zugeflüstert: propter te fabula Canisii narratur. Der pfäffische Bach hat aus Österreich nichts mit nach Rom zurückgebracht als wertlose Komplimente, den Rat, sich mit Frankreich so gut als möglich zu stellen, und wahrscheinlich beängstigende Andeutungen von der Unhaltbarkeit des Konkordats. In demselben Österreich, wo der Canis Austriacus die Reformierten um ihre bürgerlichen Rechte brachte, haben sich jene, trotz des Konkordats, heute ihre Gleichberechtigung im Staat errungen.

Die am 17. November in Turin vollzogenen Noten über die Verlegung der Hauptstadt und die Annahme der Konvention haben mit großer Majorität, von 317 Stimmen gegen 71, der Regierung den Sieg gegeben. Die Haltung des Parlaments war maßvoll und patriotisch; das Land zeigt sich gereift und opferbereit. Der Einheitsgedanke ist durchgedrungen, das Prinzip des Kirchenstaats ist tot, und die römische Frage wird dem geschichtlichen Prozeß überlassen, dem sie verfallen ist. Ein fossiles Märtyrertum ist alles, was hier übrig bleibt. Nur die Presse erhebt hie und da einen Verzweiflungsschrei, namentlich über den Gesetzesvorschlag Vaccas zur Aufhebung auch jeder noch übrigen geistlichen Körperschaft. Dies in derselben Zeit, wo ein russischer Ukas die Klöster in Polen aufgehoben hat.

Vorgestern machte ich Besuch beim Prinzen Santa Croce. Die römischen Magnaten wohnen in Palästen der Renaissance, unter einem kalten und veralteten Luxus. Irgendein Kardinal der Familie ist in der Regel die Mythe des Hauses – so hier Prospero Santa Croce, aus der Epoche der Bartholomäusnacht. Der Prinz führte mich durch den Palast. In seinem Archiv gibt es nichts Bedeutendes für mich, da die Familie erst aus dem 15. Jahrhundert stammt. Freilich auch hier der römische Wahnsinn fabelhafter Abstammung von Publicola. Santa Croce ist ein lebenskräftiger, lebenslustiger, gutmütiger Mann; er bat mich wiederzukommen, was ich tun will.

Ich lese jetzt abends das Leben Fichtes. Die Zeit geht an mir vorüber, wo Königsberg auf der Hochwacht des deutschen Geistes stand, der Leuchtturm in jenem barbarischen Osten.

Pauline schickte mir in diesen Tagen das Bild des Neidenburger Schlosses auf Pergament, als Lichtschirm geformt. Das ehrwürdige Schloß war ein großer Faktor in meiner kleinen Lebensgeschichte – es geht davon ein Bezug auf die Engelsburg in Rom. Ohne jene Neidenburger Rittertürme hätte ich vielleicht die ›Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter‹ nicht geschrieben.

Rom, 31. Dezember

Der Papst hat am 8. Dezember eine Enzyklika und einen damit verbundenen »Syllabus« veröffentlicht, worin er alle politischen und philosophischen Irrlehren der Zeit zusammenfaßt und verurteilt. Der Syllabus besteht aus 80 Sätzen, worunter das Prinzip des Non-Intervento; der Schluß verurteilt als Nr. 80 folgende Ansicht: »Der römische Papst kann und darf mit dem Fortschritt, mit dem Liberalismus und der modernen Zivilisation einen versöhnlichen Vertrag schließen.« Die Klerikalen sehen in diesen Manifesten eine weltgeschichtliche Tat, alle Vernünftigen nur die Unfähigkeitserklärung des Papsttums, sich in der Zeit fortzuentwickeln, und seinen Absagebrief an die menschliche Kultur. Die Anmaßung im Jahre 1864, die einzige Quelle aller Macht und alles Rechts, ja aller Zivilisation zu sein, diese antiquierte Sprache Innozenz III. und Bonifazius' VIII. im Munde eines schwächlichen Träumers, ist ganz lächerlich. Der syllabierte Blödsinn beweist nur das kindisch gewordene Alter dieses Instituts. Ich war gestern auf einem Ball bei Meyendorf, der mich dem Kardinal Silvestri vorstellte, und mit Verachtung von dem Syllabus sprach, was freilich der Kardinal nicht hörte. Dort lernte ich auch den alten Fürsten Massimo kennen. Ich hoffte hinter die Dokumente seines Hauses zu kommen, Massimo schien jedoch auszuweichen, und vielleicht ist dem wirklich so, daß sich dort nichts erhalten hat.

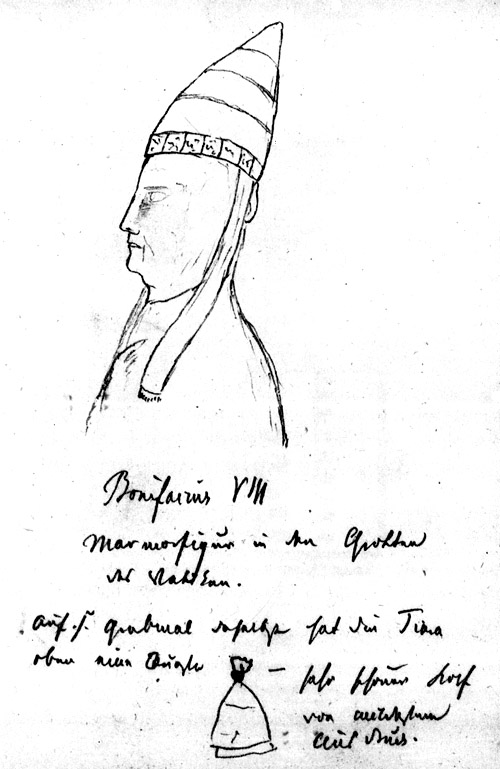

Rom, Gisant vom Grabmal Bonifaz VIII. in den Grotten des Vatikan

Der neue preußische Minister Baron von Arnim kam mit Schlözer – ein noch junger Mann von schönem Äußeren. Er scheint, nach dem ersten Gespräch, papstfreundliche Instruktionen mit nach Rom gebracht zu haben und behandelte die gegenwärtige Krisis von Rom als Bagatelle.

Sir John Acton kam, Enkel Dalbergs – ein englischer Katholik, Schüler Döllingers, sehr belesen in aller Literatur.

Wöchentlich musikalischer Abend bei Lindemann, wo Franzosen spielen, und Bertha, ein Schüler von Liszt.

Vorgestern kam Frau Salis Schwabe, ihren hier erkrankten Sohn zu pflegen.

Mein ältester Bekannter unter den Römern, Enrico Serny, mit dem ich am 2. Oktober 1852 in Rom einzog, starb vor kurzem. Dr. Steinheim feierte seine goldene Hochzeit.

Das Jahr 1864 geht zu Grabe. Es war von angestrengter Arbeit; der fünfte Band ward zu Ende geführt; der erste Teil davon bereits druckfertig gemacht; der Sommer schön und fruchtbar durch die umbrische Reise, später peinlich, wieder sich aufheiternd durch das bessere Ende.