|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

von

Mit 171 Illustrationen im Text und 10 Einschaltbildern nach Originalen von A. Anker, R. Münger, W. Gorgé, F. Brand, sowie nach photographischen Original-Aufnahmen von Dr. E. Hegg, Dr Ed. Blank und anderen, einer Karte und zwei geologischen Profilen.

Herausgegeben mit Unterstützung der Regierung des Kantons Bern

Bern - Verlag von A. Francke (vorm. Schmid & Francke) - 1914

[Die Links innerhalb des Werkes auf Seitenzahlen o.Ä. können in dieser Online-Version nicht genutzt werden. Wir arbeiten an einer Verbesserung. Re. für Gutenberg]

Diesen Band widmen

der hohen philosophischen Fakultät der Hochschule Bern

zum Dank für die verliehene Doktorwürde

Verfasser und Verleger:

Dr. phil. h. c. Emanuel Friedli

Dr. phil. h. c. Alexander Francke

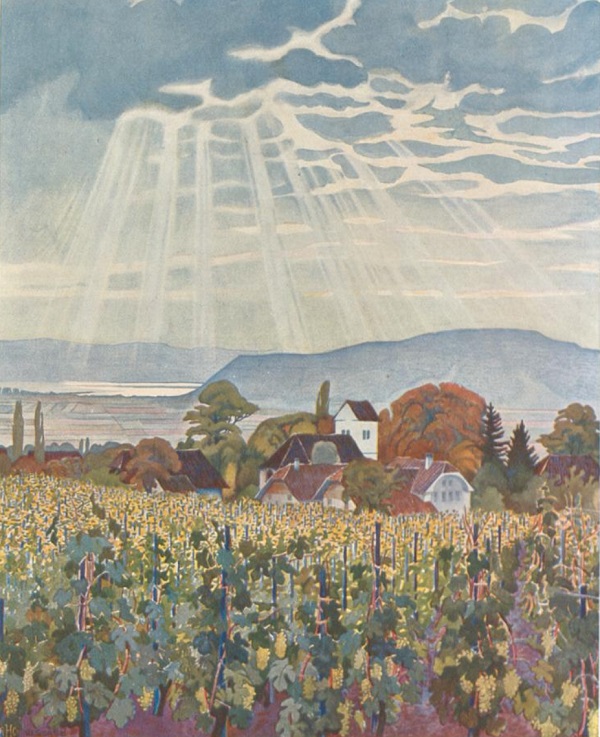

Gemalt von W. Gorgé

Ins, Moos, Wistenlacherberg, Murtensee

Standpunkt unterhalb des Galgenhubels