|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

hni

Anker e̥s Eiß — das weer wi ohni Wịị

n es Seeland, wi ohni Bụụre

nhoof es Bernerland, wi ohni Beergen e

n Schwịz.

hni

Anker e̥s Eiß — das weer wi ohni Wịị

n es Seeland, wi ohni Bụụre

nhoof es Bernerland, wi ohni Beergen e

n Schwịz.

Aber weel che r n Anker isch g’mäint? Es gi bt män’gen Anker! Scho n z’Eiß gegewertig ihre r 87 i n 19 Hushaltige n. Z’Lü̦sche̥rz sị n ’ren ŏ́ ch n es baar (einige), un d im Wadtland oo ch. Mḁ n 1 säit, das G’schlächt sịg öppḁ vor drụ̈hundert Jahr us Dütschland choo̥ n, un d döörthi n us Schweden u nd Norwege n. Nu n, i n Schwede n läbt ämmel gäng no ch der Radierer Nils Elias Ankers (geb. 1858). 2 I n Norwege n het der Genremaler Peter Bernard Anker (1825-1856) Szenen us dem Volkslebe n g’ma̦a̦le n; der Joh. Casp. Herman Wedel Anker (1845-1895) u nd d’Annete Anker häi n Landschafte n hin͜derla̦a̦ n. 3 Der Hermanus Franciscus van den Anker (1823-1883) isch i n Rotterdam gebore n; 4 der Johann Baptist Anker isch en östri̦i̦chische r Miniaturmaler, 5 und der Mäister vom Anker en alte r dụ̈tsche r Stächer. 6 Nebe n dene n Künstler het en Admiral Anker us Norwege n ’gläbt. A lsó cha nn mạ n begrị̆ffe n, daß das G’schlächt i n Schwede n hoffähig isch.

358 Dḁrneebe n wirt es im Norden ụsse n Schifflụ̈t g’gee n haa n, wi im Dụ̈tsche n u nd wi z’Zürich, wo der Anker, sogar der gu̦ldig, häi n zum Wa̦a̦pe n g’haa n un d im «Anker» z’seeme nchoo̥ n sịị n wi d’Müller im «Mü̦hllirad» u nd d’Pfister im «Wegge n» u nd d’Metzger im «Wi̦d der» u nd d’Fischer im «Salme n». Nid vergeebe ns gi bt es o ch Anker i n däm Schiffer- u nd Fischerdorf Lü̦sche̥rz; u nd täil (einige) wäi n haa n, di erste n Anker z’Eiß häigi d’s schi̦ffle n zum B’rueff ’tri̦ịbe n, we nn albḁ der Mu̦u̦rte nsee̥ bis zu der Eißer Rịịff ( S. 77) g’reckt häig.

Üụ̈se r Ma̦ler Anker het richtig (allerdings) es anders Familie nwa̦a̦pe n; aber der «Hydriot», wi ’nḁ der Wilhelm Müller so begeisteret darstellt, isch ihm doch im Bluet ’bli̦i̦be n. Als Gymnasianer het er daas z’Neue nburg Triftig g’nue g g’haa n z’bewịịse n. Da̦ isch är mit sịne n Kamerate n i n de n zeeche nminütige n Summerp’hạuse n g’schwin͜d, g’schwin͜d ga̦ n baade n u nd öppḁ für Gspaß un͜der e-mene n groo̥ße n Schiff düüra g’schwumme n. De nn häi n si e wi n e n Wink ihrer Hoosen u nd Schueh u nd das länge n Blụụsli mit dem Gurt, wo o ch grad d’s Hemm dli ersetzt het, ummḁ n aa ng’läit u nd sị n wi di fịịnsten Ängländersühnli uf dem Schuelbank g’hocket. Drum het er du̦ o ch «badende Kinder» i n allne n Lagen u nd Stellunge n so lustig chönne n ma̦a̦le n. Aber was het er erst als Gymnasianer u nd Studänt z’Bern fü̦ü̦r g’noo̥ n? Da̦ het äär d’Sịggaare n mit dem brönnigen Oo̥rt i n d’s Mụụl g’noo̥ n u nd isch ḁ lsó i n d’Aar g’sprunge n; de nn isch er g’müetlich uf dem Rügge n g’schwumme n u nd het wịter g’rạukt, 7 ohni (den Atem mühsam) ịị nz’zieh n u nd Wasser us dem Schlu̦ck ụụsḁ z’pumpe n u nd z’schlottere n. E n söttige n häi n si sälbma̦a̦l richtig guet chönne n brụụche n, für am Platz vom chrankne n Schwümmlehrer Stun͜de n z’gee n.

A lsó häi n’s v’li̦cht sịner Vorelteren o ch g’haa n. Göb der Willi Ancker (1656; im gleichen Jahr erscheint ein «Hans Ankherr»), der Hans Immer Anker (1809), der Hufschmied Matthias Anker (1819), der Gabriel Anker (1857), der M éyer Anker zu dene n g’höre n chönne n me̥r richtig nid wüsse n. Verwandt sịn ihm di Schmi̦i̦den Anker, wie z. B. der Mathias (1836). Der erst bekannt Vorfahrer vom Maler het e n chläi n als e n Liechte r g’gulte n; vil licht nụmmḁ n, wil er het Müej g’haa n, sị ns neu g’chạuft Häi m im Dorf z’Eiß i n de n Hän͜d z’bhalte n. Aber sị n Suhn u nd sị n Groo̥ßsuhn häi n sich zu haabliche n Bụụren ụụfg’schwunge n, u nd dür ch guet Hụ̈ra̦a̦te n het d’s Vermöge n vom Familie nkräis g’mee̥hret. Scho n um 1804 g’seh n mer der Rudolf Anker de n Lụ̈t mit ertlee̥hntem Gält ụụshälffe n. 8 Dem Ma̦ler 359 sị n Vater het vill für d’Schuel ta̦a̦ n, u nd dem Ma̦ler sälber isch es, wo n äär sị ns Erb aa n’trätte n het, sị ns Ee̥rste n gsi̦i̦ n, bedrängtne n Bụ̈ụ̈rneli ihrer Schuldschịịne z’verbrönne n.

E n doppleti Schwägerschaft mit de n Probst von Eiß, u nd bsun͜ders du̦ mit dem rịịche n Dokter Gatschet z’Erlḁch, ó ch von Eiß, het dem Familie nkräis vom Anker abaartig wohl ta̦a̦ n. O ch für d’Aa nseeche̥lĭ̦gĭ̦ (Ansehnlichkeit). Dem David Gatschet sị n Frạu isch d’Tochter gsịị n vom Schulthäiß Bönzli un d isch als Mäitli d’s schönste n gsịi̦ n, wo z’Erlḁch zu der Chi̦lchsdüür ịị n un d ụụs isch. 9 (Däm na̦a̦ ch müeße n si e denn doört rächt flị̆ßig z’Bredig ’gange n sịị n. Un͜der Sächsne n d’s Schönste n sịị n isch no ch käi n Chunst.) Es isch d’Elisabeth Salome g’sịị n. Salome het si ihrem Götti z’lieb g’häiße n, dem Schaffner Lentulus; uf ihrem Grab häißt si Elisabeth.

Aber d’Sunnsịte n het richtig o ch da̦ ĭhri Schattsịte n g’haa n. E n Vorfahrer vom Ma̦ler het zur zwäüte n Frạu e n Träitnere n g’haa n, wo ’nen äinisch, wo n er e n chläi n spa̦a̦t isch häi m choo̥ n, het d’Steegen ab g’heit, das s er het d’Achslen ụụsg’macht. Wo n ihm si e der Doktor Gatschet umma het ịị nzooge n g’haa n, het er zue n ihm g’säit: O du arme r n Ankerruedi, du chaa nnsch ó ch rüeffe n:

Ach, lieber Herr, ich klag’ es dir:

Ein böses Weib hast ’geben mir.

Nimm ’s Weib zu dir und ’s Kreuz von mir

Und schenk ein ander Weib du mir.

10

Item, d’Stammlinie n vom Ma̦ler g’seh n mer scho n vor hundertzeeche n Ja̦hr o ch uf der gäistige n Höo̥chi. Sịner Vorfahre n bis u nd mit dem Vatter häi n ’bụụret u nd ’dokteret als g’schickti u nd wịt u nd bbräit b’rüehmti Vehdökter, u nd de̥m Ma̦ler sị n Groo̥svatter no ch dḁrzue als Mönsche ndokter. Wo d’Bla̦a̦tere n g’regiert häi n u nd vill Lụ̈t bla̦a̦tere ndü̦pflet (pockennarbig) ummḁ g’lüffe n (oder g’loffe n) sịị n, het är g’impft; u nd mit Hülf vom Jakob Gatschet, dem Groo̥ßu̦nggle n vom Ma̦ler, het er dür ch de n Chäiserschnitt es arm’s Fraueli vo n Geese̥ rz vor dem Tod errettet. Di e beide n häi n du̦ dem Saniteetsra̦a̦t z’Bern ihri Kunst müeße n vormache n, u nd häi n en iedere n feuf Dublonen überchoo̥ n. 11

Drei abaarti g’schickt Feeger sị n dem Maler sị n Vatter u nd däm sịner zwöo̥ Brüeder gsi̦i̦ n. Der Matthias (1788-1863, s. S. 345) oder guet eißerisch Matthịịs, wi n eer ĭhm (sich) sälber g’säit het, isch 1816 bis 1831 Lehrer, 1831 bis 1862 usserordentliche r u nd bis zu sim Tod 360 orde ntliche r Profässo̥r a n der Tierarzneischuel z’Bern gsi̦i̦ n. 12 Scho n wo n er als Tierarzneischüeler 13 z’eerst z’Leuzige n bi’m Cheiser (Keyser, 1808-1810), u nd du̦ z’Bern g’lee̥hrt het, het er (1811) mit an͜derne n Seeländer: dem Gabriel Simme n von Erlḁch, dem David Stauffer vo n Signau, uf dem alte n Jennerguet z’Gamplen aa ng’sässe n, aber als Vehdokter z’Neue nburg täätig, und dem Bendicht Strauchen (Strụụche n) von Ipsḁ ch, si ch fü̦rḁg’stellt als «ausgezeichnetes Subjekt». 14 Mḁ n het ihm u nd sị m künftige n Kol leeg Schild «lobenswürdige Sitten und Wandel» na̦a̦chḁg’rüehmt; dḁrzue dem Anker «sehr glückliche Geistesanlagen» un d de̥m Schild «unermüdlichen Fleiß». Drum sị n An no̥ Zwölfi di bee̥de n, en iedere r mit 400 altne n Franke n, nach Berlin u nd Wien, u nd dụ noch mit (je) 1200 Franke n durch Böhmen u nd Mähre n g’schickt worte n, für aller Gattig Vịhzuchtanstalte n z’studiere n.

Na̦ ch’m glücklichen Exame n z’Bern isch du̦ der Matthias Anker es Zịte̥lli uf Eiß zu sịm Brueder Samuel ( S. 362), ihm ga̦ n hälffe n doktere n un d öppḁ n äinisch o ch n e n chläi n lustig sịị n. Si e sị n albe n (Tschugg: albe̥z) i’ n Beere n (Gasthof zum Bären). Ihre n Vatter het das ungern g’see̥h n. Är isch versteckter Wịịs dü̦r ch d’s Hụsgang oder dü̦r d’Matte n vo n der Beere nschụ̈ụ̈r u nd het de nn, wenn er öpper aa ntroffe n het, g’fra̦gt: Sị n ü̦ser Hee̥r re n nid da̦a̦? 15

Der Beruefseernst vom Matthịịs isch dụ no ch früej g’nue g aa ngange n! Als Lehrer 16 un d Vorsteher vo n der Veterinärschuel u nd vo n der Hufbeschlagsanstalt hed eer die jungi Anstalt rächt äigetlich uf d’Füeß g’stellt u nd d’Chatz dü̦r de n Bach g’schläikt. Är het g’macht, das s mḁ n zweu Ja̦hr het müeße lee̥hre n, wenn scho n d’Zürcher d’Schüeler darmit häi n zụụcha g’löökt u nd zöökt, daß si̦i̦ n si̦ e na̦ ch äi’m Ja̦hr ’padändiert häi n. Sịner Obere n (die Kuratel) häin ihm dḁrbịị no ch gäng der Schläipfdroo̥g un͜derḁ g’läit, un d är het mit ĭhrer Lamaaschigi (-mắ-) vi̦ll Vertruß g’haa n. Aber är het dü̦ü̦rḁg’hạue n mit sị’m Rueff als «hervorragender Kliniker und Lehrer von großem praktischen 361 Geschick». Är het i n Schrift und Reed mächtig g’chämpft für verbessereti Tierzucht u nd gege n d’Vehsụ̈ụ̈che n. Drum het ’nḁ n o ch di G’sellschaft vo n de n schwịzerische n Tierärzt mit der silberverguldete n Medalje n g’ee̥hrt u nd ’nḁ zu ihrem Presidänt g’macht. 17

|

|

Maler Anker, 50jährig |

U nd was het er für das alles überchoo̥ n? Zwölfhundert (alti) Fränkli im Ja̦hr bi 21 Stun͜d i n der Wuche n. Na̦a̦chḁ ta̦a̦ n häi n si n ĭhm nụ̈ụ̈t. 18 Mit däm Gält het är als Maa n vo n der Elisabeth Leue nberger vo n Dür re nroth (kopuliert 1816, † 1837) u nd du als e n Wi̦ttlig sịner nụ̈ụ̈n Chin͜d dü̦rḁ’brḁḁcht, vo n dene n der jüngst Suhn, Matthias, 1856 26jehrig g’stoorbben isch. U nd dḁrzue het er no ch i’n äigete n Sack g’reckt für überụụs nöo̥tig Bauten am Tierspital, wo gäng niemmer het welle n mache n. A lsó het’s nid chönne n fehlle n, das s nḁn e n längi, schwee̥ri Chrankhäit het ụụfg’ri̦i̦be n, bis das s er an ere n Lungene ntzündung g’stoorbben isch.

Der jünger Brueder vom Profässer Matthias, der Johann Ruedolf (1804-1879), isch bis zum Tod vo n sị’r erste n Frạu Dokter (Arzt) gsi̦i̦ n i n der G’mäin Erlach, wo n ihm us Dankbarkäit d’s Burgerrächt g’schänkt het, u nd du̦ sịt An no̥ 1847 z’Samm Pleesi (Saint Blaise). 19 Aber är isch im ganze n «Kanton» Neue nburg berüehmt g’sịị n, u nd si e häi n ’nḁ zu de n fürnähmste n Familie n g’rüeft. Das het richtig öppis welle n seege n zu dér Zit, wo (bis 1857) Neue nburg no ch isch prụ̈ụ̈ßisch g’si̦i̦ n. Aber ’prụ̈ụ̈ßelet het’s glịịch (gleichwohl) nụ̈ụ̈d bịị n ĭhm. Geege n de n Höo̥chere n het er si ch fürnähm benoo̥ n u nd gege n di e Arme n nobel: är het dene n «käi n Sắntinen» abg’noo̥ n. Är het e n herrlichi zwäüti Frạu us Samm Pleesi g’haa n; die̥ het sich o ch ụ̈serem Ma̦ler müeterlich aag’noo̥ n, b’sun͜ders wo n er z’Halle g’studiert het 362 (s. u.) u nd het di e schönste n Brieffe n, wo n es cha nn gee n, mit ĭhm ụụstụụschet. Uf si’m Grab z’Samm Pleesi het ihm d’G’mäin e̥s Dänkma̦l g’setzt. Ruodolfs äinzige r Suhn, der Adolf, isch e n berüehmte r Chirurg worte n. Är het z’Fleurier ’praktiziert; aber mḁ n het ’nḁ bis uf Lŏ́sane u nd Gämf la̦ n choo̥ n.

Vo n Adolfs schaarffem Blick het mḁn es Bịịspi̦i̦l us Eiß. Alli Wält g’chennt das ergrị̆ffende Bild vo n ụ̈se rm Anker: die todte Freundin. 20 Das drịzeche-jehrig Mäite̥lli (Margarita Stucki, Schwester vom Spitalschaffner z’Eiß), wo wi n es Ängeli i n sị’m schneewị̆ße n Toote nchläid hin͜der dem offenen Umhang lịggt u nd vo n sịne n Frü̦ndinne n u nd chlịịne n Kamerate n betrụụret wirt, het g’hu̦lffe n Grüens z’seeme nsueche n, für am Exame n d’s Schuelhuus z’bekränze n. Uf der Suechi isch es dü̦r ’ne n Haag g’schloffe n un d a’ n Boode n g’falle n. Im umfalle n schla̦a̦t es di linggi Han͜d uf ene n Stumpe n vo n neme n (Schilf-) Röhrli, wo du̦ bi neme n Gläich (Knoten) i n der Hand abbrochchen isch. Der dennzumalig Dokter z’Eiß het nü̦ü̦t chönne n finde n. Du̦ rüeft mḁn i n der grööste Noot — das arm Chin͜d het förchterlich ’glitte n — no ch der Adolf, wo grad bi sị’m Vetter, dem Ma̦ler, isch z’Wisite g’si̦i̦ n. Dee r säit: spräit dị n Han͜d ụụs u nd häb si’ gege n d’s Liecht! En Auge nblick, u nd d’s Röhrli het dür ch n es Hi̦ckli, wo der Dokter am Handrügge n g’macht het, chönne n ụụsazooge n weerte n. Aber z’spa̦a̦t: d’Bluetvergiftig isch scho n im ganze n Lịịb inne n gsi̦ị n.

Der dritt Brueder vom Matthias u nd vom Ruedolf isch der Samuel (1790-1860) gsi̦i̦ n. Deer het dem Eißer Dokte̥r Gatschet sị n Tochter Mariannḁ g’hü̦ra̦a̦tet un d im väterliche n Hụụs ’bụụret u nd g’vehdokteret. Zite nwịịs het er o ch de n chrankne n Lụ̈t g’hulffe n, wi mḁn us Rächnige n für Rüstig (Brech- und Laxiermittel, Ptisanen u. dgl.) g’see̥ht. Aber sị ns rächt Biet isch doch d’Vehdokterei g’si̦i̦ n, u nd da̦a̦ drinn het er si ch sogar berüehmt g’macht. Är het 1824 mit Hülf vo n der akademische n Kuratel es Buech lḁ n drucke n: Praktische Anleitung zur Heilung des Überwurfs oder Bauchfellbruches des Ochsen. Söttig Chnopfoperatione n, wo mḁ n dḁrbịị d’Ii ng’wäid het müeßen in e n Wannen ụụsḁ neh n, hed äär für acht Fränkli es baar g’macht. 21 Dḁrbịị isch är e n Maa n g’si̦i̦ n vo n vill Mueterwitz. Für das s ihm d’Lụ̈t folgi un d nit welli di G’schịịdere n sịị n, het er ’ne n d’Mittel mit aller Gattig g’spässige n Aa nwiisunge n g’gee n. Öppḁ: Soo̥! nehmet iez da̦a̦ di Rüstig, u nd geebet der Chueh exakt z’Mittaag äm zwölfi un d ummḁ n, wenn de̥r Fụ̈ra̦a̦be nd häit; aber den n müeßt er dḁrbii i’ n Stu̦u̦d vo n der Stallsdü̦ü̦r obe n lingger Han͜d es Loch boo̥hre n u nd de nn mit e̥me n Zapfe n 363 vermache n! Häit er’s g’chöört? — Es Fraueli vo n Lüsche̥rz isch cho n chlaage n wege n ’mene n Chalb. Är het es bar Wort g’lost u nd du̦ g’säit: Das Chalbli isch a n der Milch verdeerbt worte n! «Das cha nn nit sịị n!» Jää, mier wäi n luege n! Häit de̥r ihm nid halb Wasser i n d’Milch ta̦a̦ n! «Wohl.» He nu, han i ch n e̥ch’s nid g’säit, das Chalbli sịg a n der Milch verdeerbt? — E n fü̦rnehmmi Damen us Neue nburg het ihm es Hün͜dli ’bra̦a̦cht: das Tierli well nụ̈ụ̈d meh frässe n; es nehm nid e nma̦a̦l mee̥h Brootis. Käi n Dokter i n der ganze n Stadt chönn öppis dḁrggege n mache n. Guet, ụ̈ụ̈se r n Anker nimmt das Hündli, tuet’s un͜der n en umg’chehrti Bụ̈tti u nd het ihm nụ̈ụ̈d ’gee n z’frässe n, bis das s es ihm het roui Rüeben us der Han͜d g’noo̥ n. Du macht er der Frau B’schäid: d’s Hün͜dli sig g’kuriert; si chönn’s ummḁ cho n räiche n. Die chunnt mit der zwäüspännige n Gutsche n u nd het mit groo̥ßer Fräüd dem Dokto̥r, ohni daß dee r’s g’häüsche n het, e n schöo̥ni Summ Gält i n d’Han͜d ’drückt.

Bi all der Witzigi u nd si’m Bitze̥lli Rụ̈ụ̈chi (s. u.) isch er e n Maa n g’si̦i̦ n vo n ’mene n Charakter, das s mḁ n ’nḁ dü̦ü̦re̥wägg g’schetzt het. D’Eißer häi n ’nḁ 1831 i n d’s Amtsg’richt ta̦a̦ n. Vier Ja̦hr drụụf het ’nḁ di prụ̈ụ̈ßischi Regierig zum neue nburgische n Kantonstierarzt g’macht. Das isch er ’bli̦i̦be n bis 1852, wo n er ummḁ sị n Poste n z’Eiß ịị ng’noo̥ n het. Aber g’stoorbben isch er na̦ ch n ere n länge Chrebschrankhäit bi si’m Brueder z’Bern, 22 bi däm o ch sịner zwöo̥ Sühn als Studänten (s. u.) es fründlichs Häi m g’fun͜de n häi n. Der elter vo n dene Sühn, der Ruedolf, wege n sị’r usseroordetliche n Begabung vo n sịne n Lehrer ganz abaartig höo̥ch g’schetzt, het läider a n der galoppierende n Schwindsucht früech müeße steerbbe n.

Dä r jünger isch eben ụ̈ụ̈se r berüehmt Ma̦ler: der Samuel Albrecht Anker (1. April 1831-1910, Juli 16.). 23 Im Verchehr mit de n Wältsche n het er begrị̆fflich Albert (Albert, Albär) g’häiße n.

D’Mueter isch ihm scho n An no̥ 1848 g’stoorbbe n. Aber d’Baase n, d. i. d’s Vaters Schwester, d’s Anna Marei († 31. Mai 1873), isch mit großer Liebi dem Hushalt vorg’stan͜de un d isch ganz b’sun͜ders a n däm jungen Albrächtli g’hanget. U nd dää r het das Beesi, oder wi n er du vom Wältschen ụụs e̥re n g’säit het: «Die Beesi», 24 o ch gar chäibisch 25 geern g’haa n. Es isch o ch n es P’hersööne̥lli dḁrna̦a̦ ch g’si̦i̦ n! Als chlịị ns Chin͜d het mḁ n si wüest la̦ n g’heie n g’haa n u nd niemmerem nụ̈ụ̈d g’säit. Du̦ isch si uf daas chrumm worte n u nd het nid anders chönne n, weder der Chopf uf d’Sịte n helte n. Un d ḁ l’só heltig het ma n si de nn 364 g’see̥h n mit dem Rịdi̦ggụ̈l ( ridicule aus réticule, ursprünglich svw. Netz- Seckli) gḁ n Ku̦missione n mache n gar grụ̈ụ̈slich eer nstig un d exakt, u nd dḁrbịị so frein (friedlich) u nd g’mäin (leutselig). Aber g’see̥h n het niemmer, wi si lang un d ịi̦frig u nd starch bättet het u nd sich uf de n Tod vorberäitet. De nn ummḁ, wenn vom Anker us Paris es Brieffli choo̥ n isch «An Anker Beesi in meinem Haus Ins», de nn het’s us dene n liebe n, g’schịịden Auge n no ch äinisch so fründlig u nd verklärt g’lụ̈ụ̈chtet.

Sị n jungi Schwester Lụ̆ịịs het er o ch früech müeße n verlụ̈ụ̈re n. Dḁrfü̦ü̦r isch du spööter (1864) dere n’s Fründi, Anna Rüefli vo n Längnau, i n Biel, si n Frạu worte n u nd d’Mueter vo n dreine n Töchtere n u nd dreine n Sühn.

* * *

Aber zwöo̥ vo n dene n Sühn häi n als chlịịni, zarti Buebe̥lli dem Vatter ’zäigt, wo n es de nn i n sị’m achtzigste n Ja̦r mit ihm sälber hi n gang, Vo n däm wäi n me̥r iez grad da̦a̦ churz rede n, für der Rahme n linggs u nd rächts vo n däm herrlich ụụsg’chạufte n Leebe n darz’tue n.

Eben e n söttigen Ụụschạuf vo n der chostbare n Zịt isch di e rächti Vorbereitig uf de n Tod g’si̦i̦ n, so das s är het chönne n seege n: Mị n Habersack isch p’hackt, i ch warte n nụmmḁn uf d’s Komando. Das het o ch bi̦ n ihm us zwöo̥ne n Däile n bestan͜de n. Der erst: der Ankündigungsbefehl, isch zeeche n Ja̦hr vorụụs choo̥ n i n Form vo n mene n langsame n Hirnschlag. An no̥ 1901 het er di letschti vo n sine n Töchtere n e̥-mene n Gänfer Dokto̥r u nd dḁrmit us dem Hụụs g’gee n. Un d grad am Taag vor dem Hochzịt verbrönne n du z’mitts im Na̦ chmi tdaag (um halbi drụ̈ụ̈) di drụ̈ụ̈ schöone n Strauhụ̈ụ̈ser gradübere n vo n si’m Hụụs. Da̦ het er ’grännet wi n es Chin͜d u nd g’säit: Jez bru̦u̦cht niemmer meh uf Eiß z’choo̥ n, iez isch nụ̈ụ̈d mĕh schööns! D’s Läid u nd der Chlu̦pf häi n ’nḁ mööge n. Di rächti Sịten isch g’lehmt choo̥ n, u nd der ganz Lịịb wi tood; är het die gar nụ̈ụ̈d meh chönne n verrüehre n. Aber na̦a̦ ch di na̦a̦ ch (na̦a̦ ch t na̦a̦ ch) isch ummḁ Leebe n dri n g’ströömt, un d är het chönne n z’versta̦a̦ n gee n, si söllen ihm vom Beethove n, wo n är so gern g’ha n het, d’Moonschịịnsonate n spịịle n. Das het ihm guet ta̦a̦ n; a lsó guet, das s er blötzlig het chönne n seege n: iez wil l i ch o ch grad e n patience mache n!

So isch er ummḁ e n chläi n z’weeg choo̥ n, das s er ämmel mit der lingge n Han͜d het chönne n schrịịbe n u nd zäichne n u nd ma̦le n. Das het dä r dịfig Maa n so flingg z’weeg bra̦a̦cht, daß die, wo nụ̈ụ̈d vo n der Sach g’wüßt häi n, häi n g’mäint, är schaffi wi gäng i n rächt (mit der rechten Hand).

365 U nd nid gar lang isch es ’gange n, isch alls i der Or dnig gsi̦i̦ n. Är isch umma z’weeg choo̥ n u nd bu̦sper g’si̦i̦ n wi n e n Junge n. Käi n Chrankhäit het an ĭhm ’zehrt. No ch drei Tag vor dem Tod het er g’ma̦a̦le n. Aber das s d’Altersg’nosse n dünne n (seltener werden), daß d’s Alter mit Schwachhäit chunnt, isch er doch inne worte n. U nd das s «chalti» Schleeg de n «warme n» rüeffe n, het er o ch g’wüßt. Wo mḁ n nḁ g’fragt het, wi n es dem Pfar rer Revel z’Neue nstadt gangi, het er g’antwortet: Il attend sa seconde attaque. Er het g’merkt, wi e n es z’Änd rückt, u nd si ch drịị n ergee n. Är het bloß g’wünscht: wen n es nu̦mmḁ n nid so lang mit mer macht!

U nd d’s g’läitig Änd isch choo̥ n. Nḁ ch n e̥re n Nacht, wo n er o ch weeni g g’schla̦a̦ffe n u nd mit sịne n gäng no ch gueten Auge n vill g’leese n het — in e̥ren abaartige n Stu̦u̦be n, für niemmere n z’stööre n — chunnt er nid zum z’Morge n, wi süst. D’Frạu gäit ga̦ n luege n: da̦ li̦ggt er leblos vor der Tü̦ü̦r, Är isch grad drann gsi̦i̦ n, sich aa nz’legge n.

Was das a n däm 19. Häümonḁt 1910 für ’ne n Lịịch g’gee n het mit Trụụrmarsch u nd G’säng u nd Rede n, chönnen o ch die dänke n, wo nụ̈ụ̈d drüber g’leese n häi n.

Uf dem Grab im Chloos ( S. 296) het ihm sị n Familien es fürnehms Dänkma̦l us g’schliffnem Granit la̦ n setze n. Un͜der däm guete n Chopfbild us Brongße n (der Frey z’Basel het ’s g’macht) stäit de r Spruch (Hiob 5, 26): Du wirst im Alter zu Grabe kommen, wie Garben eingeführt werden zu seiner Zeit.

1

Wir bringen in diesem Abschnitt «mḁ

n» (alt-erlachisch: mḁ-r) als proklitisch und enklitisch gleichlautende Partikel. Sonst heißt «man» proklitisch auch hier mĭ̦.

2

Thième und Becker.

3

Ebd. 529.

4

Ebd.

5

Ebd.

6

Nagler (München 1835) 1, 132.

7

Rytz 7.

8

Kal. Ank.

9

Kal. Ank.

10

Ebd.

11

Ebd

12

Als 1805 die Akademie Bern reorganisiert wurde, erhielt sie auch einen Lehrstuhl der «Vieharzneywissenschaft», und zwar innerhalb des Verbandes der medizinischen Fakultät. 1868 wurde die Veterinärwissenschaft von dieser abgetrennt und eine unter eigenem Gesetz stehende Tierarzneischule errichtet. An ihren Platz trat 1900 die eigene veterinär-medizinische Fakultät der Berner Hochschule, die erste ihrer Art. Vgl. Theodor Oskar

Rubeli (von Tschugg:

S. 344): Die tierärztliche Lehranstalt Bern (Bern, Haller, 1906) mit Matthias Ankers Bild (von Maler Anker) auf S. 49, auf unserer

S. 345 wiedergegeben). Ferner:

BB. 2, 317-320;

Taschb. 1867, 423.

13

Studienkosten: Rubeli 40.

14

Rubeli 44. 46. 47.

15

Kal. Ank.

16

Für spezielle Pathologie (besonders Seuchenlehre) und Therapie, Chirurgie, Tierarznei, Diätetik und Arzneimittellehre.

17

Als solcher hielt er die großen Reden zu Luzern 1829 und zu Solothurn 1831: Rubeli 265-271 und 271-274.

18

Rubeli 156.

19

Quart. 3, 103.

20

MB.

21

LBI. 138.

22

Taschb. 1865, 217.

23

Vgl. die Biographie von Rytz (Bern, 1911), 5 ff.

24

la chère petite tante.

25

Beides klingt nicht etwa roh.

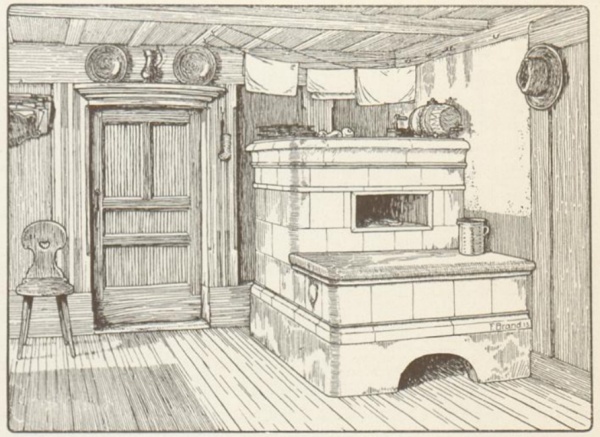

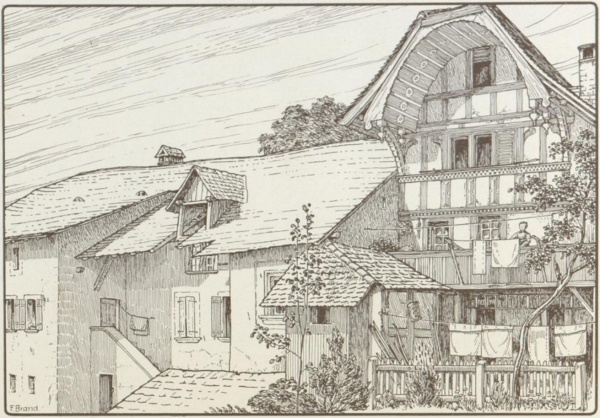

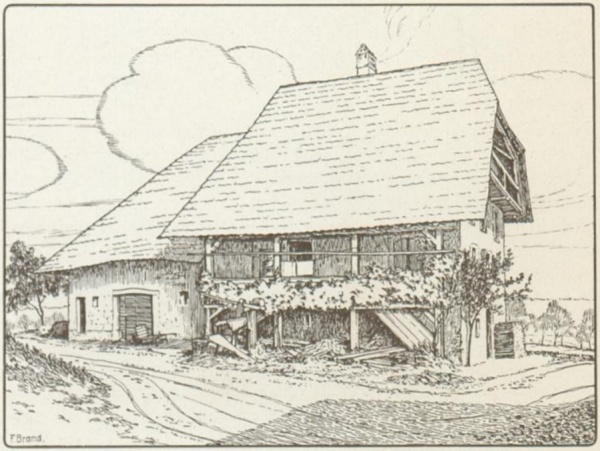

Täil vo n sine n Familie ngli̦i̦der häi n ị̆hri Summerwohnig im Ankerhụụs un d im Stock dḁrneebe n. Döört isch es de nn richtig, we nn d’Bahn vo n Biel uf Eiß vorbịị fahrt, ni̦mme̥h r so rüeijig. Aber ländlich häimelig g’seht’s i n der Umgeebung vo n däm mächtige n Bụụre nhuus am Aa nfang vo n der Möntschemiergasse n notti ụụs, wen n scho n nid uf di glịịchligi Wịịs wie früecher. (S. Bild S. 5.) Wo dem Ma̦ler sị n Vatter döört het Hụụs-g’haa n, sị n alben e n ganzi Zịlete n Lạube nneege̥lli (Hängenelken) über d’Schaueli (Scheieli) vom Garte nzụụ n ụụs g’hanget; u nd wenn di e Reisende n uf der Post vo n Bern uf Neue nburg (s. «Twann») im «Beere n» uf d’s wächsle n vo n de n Roß g’wartet häi n, sị n si e de nn di berüehmte n Bernerblueme n ga̦ n aa nluege n. Der Dokto̥r (hier also der Vieharzt) het ’ne n de nn mit sị’r ganze n Liebe nswürdigkäit dere n duftige n G’schänkli g’offeriert. Anno̥ 1815 o ch de n Hofdame n vom Prụ̈ụ̈ße nchü̦nig, wo dää r i n sị ns Neue nburg g’räiset isch. 1 Hü̦t stan͜den iez dḁrfü̦r 366 großi Chü̦belpflanze n i n Räih u nd Gli̦i̦d uf der B’schụ̈̆si, un d e n sụụfere r Zuegaug vo n Trŏdwargrien (Trottoirkies) füehrt am Garte n vorbịị, wo Passionsblueme n über de n Haag ụụs recke n.

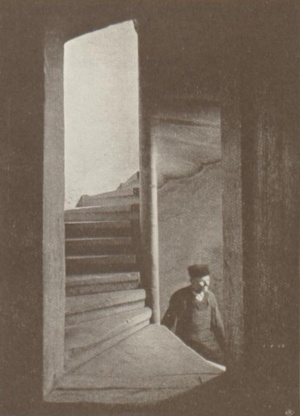

Jez, wer albe n zum Anker het welle n, oder mier wäi n lieber seege n: wer zum Ma̦ler het döörffe n, isch z’erst dü̦r ch ’ne n Steege n vo n g’wöhnlicher Bräiti zu n ere n Spịịcherdü̦ü̦r choo̥ n. Dḁrna̦ ch isch es dü̦r n es schmals, stu̦tzigs Steegli, wo si̦t Ankers Schlagaa nfall het es grobs Säili als Lehnen überchoo̥ n, i n d’s Atelie r ụụcha ’gange n. Da̦ drinn, da̦ het’s de nn grad uf äi nsma̦l g’wịtet! U nd häiter isch es g’si̦i̦ n fast wi e voru̦ssen a n der Sunne n! Wa̦rum? Wi̦l halt iez der Ma̦ler nü̦mmḁ n ’bụụret het, het ihm du̦ di alti Straubühni d’s Atelie r g’gee n; un d i n d’s Ziegeldach (d’s Ankerhụụs vo n 1803 isch d’rum [eben, nämlich] d’s ee̥rst Hụụs mit Ziegeldach im Dorf Eiß) het er la̦ n Pfäister ịị nsetze n, das s e̥r d’s schönst Oberliecht het überchoo̥ n. Das isch e n wahri Herrlichkäit g’si̦i̦ n gege n das früecher «Atelier», wo n ihm der Vatter — als Bụụr — für sịner Pariserserie n (s. u.) i n der Neebe ntstụụbe n gege n Berg (also nordwärts) ịị ng’richtet het. Für daß’s e n chläi n meh Häiteri geeb, het er e n Bitz Dach la̦ n dänne n neh n. U nd der Suhn, nid fụụl, het vo n den a bg’sŏgte n (abgesägten) Treem u nd Raafen es G’stelaasch g’macht un d en ung’hoblete n Lade n drüber g’läit. Da drüber si n zwöo̥ Hördöpfelseck voll Strau choo̥ n, u nd das het gar mil lionisch es toll 2 Rueijibett g’gee n für de n Maler u nd sịner Wịsịte n. Un d e n Staffelei het er o ch ganz e n scharmanti g’haa n: zwöo̥ Eerbsstickel, wo un͜der na̦a̦hḁ no ch der Heert un d obe n na̦a̦hḁ no ch n es bar dü̦ü̦r r Stängel dra n g’hanget sịị n. 3 Und das isch no ch äinisch e n Herrlichkäit g’si̦i̦ n geege n wi ’s der Anker als Ma̦lerlehrbueb i n Paris (s. u.) g’haa n het: das chalte n Mansardestübli, wo dä r erfinderisch Maa n het d’s Ri̦ịßbrätt über d’Füeß g’noo̥ n, für nit z’verfrụ̈ụ̈re n, Nu̦mmḁ der Böcklin het’s bitterer g’spü̦ü̦rt, wo n er z’Zürich het d’Atelie rtü̦ü̦r ụụsg’hänkt, für z’Nacht dru̦ffe n z’lịgge n.

I n däm Mansarde̥lli het der Anker chụụm ’dänkt, daß Paris de nn äinist der Platz sịịg, wo n är siner beste n Sache n machi, am ee̥rste n zu Gält un d z’Ee̥hre n chööm u nd sịner liebste n Fründe n fin͜di. Aber ḁ lso isch es choo̥ n, un d är het als Maler en iedere n Winter i n Paris zue’bra̦a̦cht bis im Ja̦hr 1890. Bloß der dütsch-französisch Chrieg het ’nḁ n e n Zit lang ganz z’Eiß b’halte n. Wi wohl es ihm als Ma̦ler z’Paris isch gsi̦i̦ n, zäigen e n Bodo̥grafịị von ihm 4 u nd sị ns Wort vom Ja̦hr 1855: I ch risgiere n, ganz e n Pariser z’weerte n. 5 Aber är het Frankrịịch nid nu̦mmḁn i n sị’r Hauptstadt g’chennt. Im Herbst 1856 het er sich mit 367 de n Fischer i n der Bretanie n ụmmḁ ’trịịbe n. D’s Französisch het er de nn hinggeege n (in Wahrheit) los g’haa n wi sị ns Eißerdütsch. Wa̦rum o ch ni̦i̦d? Är het ja ( S. 368) vom vierte n Ja̦hr aa n, bis das s er z’Bern i n di drittobersti Klaß vom Gymnasium het chönnen ịị nrücke n, mit sịnen Eltere n z’Neue nburg g’wohnt u nd dört d’s Collège classique b’suecht.

Italie n het er ó ch g’chennt (oder b’chönnt: Vi.) u nd wie! An no 1862 isch er d’s erst Ma̦l dört gsi̦i̦ n. Aber z’Florenz het er d’s Närve nfieber (Typhus) überchoo̥ n. Er isch toodchrank da̦ g’leege n, u nd daas drei Wuche n lang in äi’m ịịchḁ (ohne Unterbruch), ohni zue n ĭhm sälber z’choo̥ n. Sị n Frü̦nd Ehrmann het zue n ĭhm g’luegt so guet das s er het chönne n un d ihm Dökter la̦ n choo̥ n. Aber sị n Unggle n, der Rudolf ( S. 361), isch ’nḁ ga̦ n räiche n und z’Samm Pleesi isch er du̦ ummḁ ganz z’weeg choo̥ n. Glịịch isch er du̦ no ch zweu Ma̦l: 1887 u nd 1891, i n das gelobte Land vo n de n Künstler ’pilgeret.

A n der Kunstrichtung vo n däm beräits rịffe n Maa n het das frịịli ch nụ̈ụ̈d g’änderet; aber es het sị n wältmännische n Blick u nd sị n gäistige n G’sichtskräis erwịteret.

U nd het ihm du erst rächt sị ns Häi m lieb g’macht! Sị ns Eiß u nd siner Eißer het er erst us der Fröndi vo n Grund ụụf verstan͜de n u nd g’würdiget. Es het si ch bịị n ĭhm erwahret, was der Gottfried Keller e n chläi n rụụch säit: Wer unter Heimatliebe nur Zuhausehockerei versteht, wird der Heimat nie froh werden, und sie wird ihm leicht nur zu einem Sauerkrautfaß. De̥m Anker isch Eiß du grad rächt der Platz vo n sị’m höchste n künstlerische n Schaffe n worte n; u nd z’Eiß z’wohne n het ihm u nd sịne n Chin͜d für d’s Höchsten i n der Wält ’gulte n. Es isch, wi wenn der Dokto̥r Schnịịder ihn g’mäint hätt, wo n er 1817 bi’m ụụftauche n vom Seeland us dem Nebel en Anker uf der Gästlere n la̦a̦t hööch ụụfgu̦mpe n. 6 E n Eißer het der Anker bigährt z’sịị n mit Lịịb u nd Seel, währe nt män’ge r «G’wäste r» si ch de nn sị’r Häimḁt schämt.

1

Kal. Ank.

2

Unflektiert; vgl.

S. 132.

3

Rytz 34. 36.

4

Ebd. 32.

5

Ebd. 29.

6

Schn. 3.

Häi m het also der Anker äigetlich drụ̈ụ̈ g’haa n: z’Eiß, z’Neue nburg u nd z’Paris.

Z’Eiß het er als Chin͜d di drụ̈ụ̈ erste n Lebe nsja̦hr un d als Ma̦ler ungfähr di zwenz’g letz̆te n, u nd dḁrzwüsche n di mäiste n Summere n zue’bra̦a̦cht. U nd d’Eißer un d überhaupt d’Seeländer häi n bewi̦i̦se n, daß si ’nḁ schetzi. 1871 isch er Groo̥ßra̦a̦t worte n; das isch er zwar (allerdings, ze wâre) nu̦mmḁ zwäü Ja̦hr blịịbe n. D’Politik het ihm’s 368 nụ̈ụ̈d chönne n, wenn’s scho n sịner Fründe n lieber g’see̥h n hätti. Äinisch het der Anker ḁ lsó us lụter Jux es brönnigs Sunnerad zu ’mene n Fasnḁchtfụ̈ụ̈r (s. u.) ’zäichnet, un d es Bụ̈ụ̈rli dḁrbịị, wo sị n Gäiß am Glöggliban͜d het dḁrzue hee̥rḁg’risse n, daß si fast erwoorgget isch, u nd g’rüeft: Jä wohl, Gịbe n, muest du d’s Fụ̈ụ̈rweerch g’see̥h n! Sịner Frü̦nde n hain ihm du das ḁ lsó ụụsdütet, wi wen n eer der Zwang u nd der Gwalt vo n de n politische n Parteifüehrer we lltt verspotte n. — Dḁrggeege n het er sich als langjehrigs Mitgli̦i̦d u nd als Sekretär vo n der Eißer Schuelkumission a n sị’m Platz g’see̥h n. Im Männerchor z’Eis; het er g’hulffe n singe n u nd hie, wi e z’dü̦re̥wägg bi de n Lụ̈̆t, öppḁ der rụụch, robust Eißer fü̦rḁg’chehrt. Är het’s g’haa n wi d’Seeländer all un d in ihrer Art o ch d’Ämme ntaaler: är het nid welle n dee r sịị n, däm öppis Rüehrends z’Heerze n gang. Wi äine r, wo sịner häiligste n u nd zartiste n Gfüehl mit rụụche n Worte n glịịchsam i’ n Heert ịịlochet, si zuelochet, für si nid müeße n z’zäige n, het eer über ’ne n Charfrịtḁ gsbredig na ch’m Lied «O Haupt voll Blut und Wunden» nachhee̥r i n vertrautistem Kräis erzehlt: Da̦ han i ch grännet (geweint) wi n en Esel. Das ist dä r glịịch Maa n, wo na̦ ch n e̥ren an͜dere n Bredig dem Pfar rer si ns Bedụụren über die fast gar leeri Chilche n ụụsgsproche n het, aber ihm o ch het z’versta̦a̦ n gee n, es sịg an an͜deren Ort nid besser, u nd mi chönn dört im Winter o ch das Veersli seege n:

O, wi isch es chalt u chüehl!

O, wi leer si d’Bänk u d’Stüehl!

O, du liebe Herr Jesus Christ,

Chumm de umma, wenn’s weermer ist!

Na̦ ch n eren an͜dere n Bredig, ó ch im Ämme ntaal, het er dem Pfar rer voru̦sse n g’wartet, für i n warmer Härzlichkäit u nd zuglịịch mit der fịịnste n Pariser Höflichkäit (s. u.) ihm z’danke n.

Wi vertraut är mit den Eißer het chönne n verchehre n, ohni ĭhm (sich) öppis z’vergee n, dḁrvo n chönnti me̥r us dem Mụụl vo n de n Lụ̈̆t es ganzes Buech schrịịbe n; aber mier müeße n’s la̦ n sịị n (unterlassen), so lustig das s es wee r, Ankerwitze n z’erzelle n.

Z’Neue nburg, wo no ch Täil vo n sịne n Familie ngli̦i̦der der Winter verlebe n, het der Anker sị n Schuelzịt dü̦rḁg’macht. U nd wenn mḁn ieze n dänkt, was Neue nburg für ’ne Kunststadt isch, so begrịịft ma n völlig, wi n eer da̦ vo n Chin͜d ụụf het chönne n zum Künstler ụụfwachse n. Sit An no̥ 1842 gi bt’s i n Neue nburg e n G’sellschaft vo n Kunstfründe n; u nd die het im Ja̦hr 1885 das Kunstmuseum ( Musée des Beaux Arts) z’Stand ’bra̦a̦cht, wo äi ns vo n de n schönste n, wenn nit d’s besten isch. Da̦ häi n du i n der Stadt, wo als di besti Bilderchäüffere n gilt, Männer wi 369 Edmond de Pury, de Meuron, Calame, Girardet, Leopold u nd Paul Robert us dem Ried bi Biel, vo n denen es bar Bilder sich ụụfgläcket häi n wi Zucker, es Häi m überchoo̥ n, u nd der Ma̦ler Anker oo ch. Der Paul Robert isch sị n Buese nfründ gsi̦i̦ n. In Ankers Atelie r isch das groß, prächtig Landschaftsbild g’hanget, wo n er de̥m junge n Künstler für drụ̈tụụsig Franken abg’chauft häig, für ihm Gụraasch z’mache n.

|

|

Maler Anker |

Was Neue nburg i n d’Seel vom Chin͜d g’sääjt het, das het du Paris im Maa n vo n Wält u nd Wältrueff zur Rị̆ffi ’bra̦a̦cht. Scho n 1866 het der Anker für sịner «chlịịne n Blaaustrümpf» di guldigi Médalje n vom Pariser Salon ụụsag’lü̦pft. Anno̥ 1878 isch ihm der Orde n der Ehre nlegion i n d’s Hụụs g’floge n, u nd spööter vo n Berlin der Sankt Georgs-Orde n. Är het drum a n der Kunstụụsstellig z’Berlin 1896 als Prịịsrichter g’funktioniert, wi d’s Ja̦hr drụụf o ch z’Münche n. Aber scho n lang vorheer het ’nḁ der Bundesra̦a̦t z’Bern i n d’s Auge n g’fasset. 1878 isch der Anker i n di äidgenössischi Kunstkommission choo̥ n u nd du̦ spööter i’ n Verwaltungsra̦a̦t vo n der Gottfried Keller-Stiftung. Zu sị’m sịbe nz’giste n Geburtstag het ihm der Bundesra̦a̦t Glück g’wünscht. D’Kunstkomission u nd d’G’sellschaft vo n de n schwizerische n Ma̦ler u nd Bildhauer häi n d’s glịịche n g’macht, u nd Künstler wi der Architekt Auer häin ihm ebe nfalls i n schöne n Brieffe n ’grate̥liert. 1 D’Berner Hochschuel 370 het ihm der Dokto̥r g’gee n (ihn zum Dr. phil. honoris causa ernannt). Na̦ ch si’m Schlagfluß het ihm di ganzi Berner Regierig e n Wịsite n g’macht; u nd wo im Summer 1909 der historisch Veräin vo n Bern z’Eiß z’seeme nchoo̥ n isch, het er natürlich o ch nid versụụmt, däm verehrte n Maler u nd große n, täüffgründige n G’schichtskenner ( S. 376) es B’süechli z’widme n.

1

Rytz 65 -70.

Daß das alles ụ̈se rn Anker vo n Heerze n g’fräüt het, verstäit si ch von ihm sälber (von selbst, ung’säit); aber öppḁ zu Stu̦lz (Selbstüberhebung) oder e̥-mene n Hochmüeteli hätt das ihn nie verläitet. E n Ma̦ler Anker häiße n u nd stu̦lz sịị n? Das hätt zu n enan͜dere n ’paßt, wi öppḁ n uf sị ns Eißer Bụụre nhụụs e n Windmühlli. Im Geege ndäil: är isch män’gisch nu̦mmḁ n fast z’beschäide n g’si̦i̦ n. Wo ’nḁ der früsch Pfar rer Schnịịder z’Eiß bi der erste n Wịsịte gebührender Wịịs het mit «Herr Dokto̥r» aa ng’redt, hed err mit si’m herzlichste n lächle n g’säit: O, löö ßt daas nummḁn uf der Sịte n! Wenn de̥r chrank sịt, chönnet Er ämmel ja doch nid zu mier choo̥ n! Är het natürlich dḁrmit welle n seege n, mi häig’s mit dem Dokto̥rhuet, wi öppḁ mit dem Zilinder(huet) u nd mit de n Glasseehändsche ch, mi zäig si ch nụmmḁ n bi ganz abaartige n Gleege nhäite n dḁrmit. Vo n der sịbe nz’giste n Geburtstagsfịịr ( S. 369) het er z’vollem nụ̈ụ̈d welle n wüsse n. Är isch mit e̥-mene n Generalabonnement furt g’räiset u nd het no ch sịner äigete n Lụ̈t nu̦mmḁ n bloßdings la̦ n wüsse n, wo si n ĭhm pressierigi Brieffe n sölli hi n schicke n.

A n der Berliner Ụụsstellig isch üserem Eißer das märten um d’Prịịse n u nd das chöstlig Lebe n vo n gwüßne n Ma̦ler en überụụs z’wĭ̦deri Sach g’si̦i̦ n. Är het überhaupt uf üsserem Schịịn nụ̈ụ̈t g’haa n, u nd uf Presentazion am gehörigen Ort mängisch e n chläi n z’weni g. Das het zu lustige n Szene n chönne n füehre n wi äinist i n Zürich. Da̦ isch Kunstkumissionssitzig aa ng’stellt g’si̦i̦ n i n ’mene n Hŏ́tell erster Klaß. Der Anker het sich am Aa̦be nd vorhee̥r dört aa ng’mäldet für z’übernachte n. A lsó n e n g’schnịglete r Portie r, vo n dene n, wo dem Anker am mäiste n wider de n Strich ’gange n sịị n, het dä n Maa n mit der Täsche n, wo n ihm a n mene n Rieme n zur Sịten aachḁ g’hanget isch, vo n Chopf bis z’Fueß i n d’s Auge n g’fasset. Mit e n chläi n spöttisch verzogene n Mụlegge n säit er du: «Hm, Manoo, sind Si e ächt nü̦d an es lätzes Ort hi n g’wi̦se n worde n? Händ Si e vilicht i n d’s ‹Schwärt› welle n, oder öppḁ n i n d’s ‹Chrụ̈ụ̈z›? Wüsse nd Si e, Lụ̈ụ̈t von Ihrer Klaß gönd aamị̆gs dörthi̦i̦ n.» Guet, der Anker het nụ̈ụ̈d g’antwortet un d isch furt. Am an͜dere n Morgen äm zeechni het er si ch vor der Kumission ịị ng’stellt. Der Wi̦i̦rt, wo vo n der Abwịịsig vernoo̥ n g’ha n het, g’seht, 371 wi di e Her ren ụ̈se rn Anker mit allne n Zäiche n der Hochachtung epfange n u nd ị̆hm der Ee̥hre nplatz oben am Tisch aa nwịịse n. Chrebsroo̥t vor Verlege nhäit, nimmt er, soball d er Triftig het, der Anker neben ụụs u nd veräxgụ̈siert si ch mit aller Kunst vo n ’mene n Wältmaa n. Aber ụ̈se rn Eißer antwortet ĭhm: O, Herr Wirt, Dịr häit E uch gar nid im G’ringste n z’entschuldige n! I ch bi n im Chrụ̈tz rächt wohl g’si̦i̦ n, u nd de nn no ch gar billig!

Mit de n Chläider z’hụụse n isch richtig e n G’wahnhäit g’si̦i̦ n vo n Paris na̦a̦chḁ, wo ’nḁ sị n Vatter us erzieherische n Gründe n ( S. 382) knapp g’ha n het. Da̦ het er ämmel o ch ne n halblịnigi B’chläidig schwarz la̦ n feerbbe n u nd schrịbt du häi m: Mit de n Chläider han i ch’s schier, wi Jaggi Hụsamma ns Schwester mit ĭhrem Gloschli. B’sun͜ders d’Hoose n lịịde n «an der allgemein menschlichen Hinfälligkeit». Zum Glück han i ch e n längen Aṇg’lees. 1 Wo n er du̦ elter g’si̦i̦ n isch, het er alti Chläider gern so lang a ls mügli ch träit, wil mḁ n so ung’schiniert drinn cha nn schaffe n. Mi het ’nḁ gäng u nd ggäng i n der glịịche n graue n Chụtte n un d im glịịche n graaue n Tschäppel im Atelie r chönne n g’see̥h n. Wa̦rum? Wenn er es neus Chläid het la̦ n mache n, so het’s exakt umma vom glịịche n Stoff u nd vo n der glịịche n Faarbb müeße n sịị n. U nd de nn isch es ihm de nn vorchoo̥ n, wie wenn i n däm neue n Chläid e n neue Möntsch weer. Är het de nn chönne n dä n Witz mache n, är heig iez umma neu dinget; är müeß iez no ch länger leebe n. So weeni g het dä r Künstler, wo alles um ĭhn ummḁ het welle n voll Faarbb g’see̥h n, a n sị’m äigete n Lịịb vo n Faarbb öppis welle n wüsse n. D’s Chläid isch ja̦ eben am Änd so z’seegen nu̦mmḁn e n zwäüti Hut, wo mit der erste n zu äi’m Stücki verwachset un d äinist mit ihm z’Stạub un d Äsche n wirt. 2 Aber so lang es da̦ isch, soll es äim nid vo n der eernsten Arbäit abzieh n. Der Wälti u nd der Stäbli un d an͜der Künstler sị n ja̦ ó ch so ’dänkt g’si̦i̦ n.

Was Or dnig isch o ch im Üssere n, für das het der Anker deßwege n grad no ch n es scheerffers Urtäil g’haa n; u nd name ntlich an sịne n Döchtere n het er nụ̈ụ̈t U nwa̦ttligs welle n g’see̥h n. Daas prächtig Wort bedütet z’nööchst «unkleidsam»; aber es gäit glịịcherwịịs uf d’Maniere n u nd bidütet o ch dört alles, was äi’m nid guet aa nstäit 3 ( ce gui ne «sied» pas). D’s Innere n u nd d’s Üssere n het si ch dem Anker zum z’seemethafte n Bild vo n Anmuet müeße n veräinige n; ohni das het ihm alles, was d’Lụ̈t «schön» fin͜de n, chönne n g’stohle n weerte n. Äinist sịn es Trü̦ppeli Frạue n bi ’nan͜dere n gstan͜de n u nd häi n mit ere n Neue nburgere n, wo i n Samet u nd Sịịde n vorbịịg’rụụschet isch, grụ̈ụ̈slich es 372 Weese n g’haa n, was ieze n das für ’ne n Schönhäit sịịg. « Qu’en dites-vous, Monsieur Anker?» «‹ Hm, elle est bien mise›» ( si het schön’s Zụ̈ụ̈g aa n), het der Künstler mụtz g’antwortet.

Äine r, wo mit Schịịn sị ns Schwịzerdụ̈tsch ni̦mme̥ hr chönne n het oder si ch desse n g’schemmt, het mit dem Anker ämmel o ch uber ’s zäichne n g’redt u nd rächt «vollmundig» dä n Satz fü̦rḁbbra̦cht: Wenn ị̆sch äinen Pfĕrdeghopf zäischnen wịl l, so zäischne isch zuerßt... Druf macht ü nse r n Eißer: Un d i̦i̦ ch, wen n i̦i̦ch wott e n Roßgrin͜d zäichne n, so machen i ch’s ḁ lsó:...

Är het überhaupt alli Arte n, si ch wichtig z’mache n, uf der Latte n g’haa n, u nd het si mit fi̦i̦ne n Worte n chönne n häi m schicke n. Äinisch het ihm d’Frau Pfar rer Liebi es Scheeme̥lli ’zäigt u nd g’rüehmt: Lueget, Her r Anker, das han i ch alles us altem Zụ̈ụ̈g dee nweeg z’wägg’schuesteret. «Mḁ n g’see̥ht’s, Frau Pfar rer!» het der Anker zur Antwort ’gee n. E n junge r Ma̦ler het ihm e n Landschaft ’zäigt, wo e n chläi n z’fast isch Grüen i n Grüen g’ma̦a̦le n gsi̦i̦ n u nd het welle n wüsse n, wi si n ihm g’falli. «Hm», macht der Anker, «dä r Maa n, wo di grüeni Farbb macht, verchạuft si ó ch geern!»

De r glịịch Künstler het o ch i n der Behandlig vo n sịne n B’steller zwüsche n Fü̦rnehm u nd Min͜der an͜deri Un͜derschäide n g’macht weder di großi Wält. Wenn öppḁ so n e n groo̥ßartige r (großtuender) Sü̦chchel, Hắnaagger (Kerl) oder Flangg ( gamin) als Kunstverständige r bịị n ihm het welle n ga̦ laafere n u nd plafóute n u nd pralaaxe n u nd pắrlischanggere n, so het er bịị n ihm chönne n aa npụtsche n schier wi bi’m Gottfried Keller. Abg’sụ̈ụ̈feret zwar, wi dee r, het er nid liecht äine n. Un d es wird vo n Kenner in Abreed g’stellt, was An͜deri behaupte n, är häig äinisch e n B’steller vo n ’mene n Porteree aa ng’ränzt: Looset, daas chosteti meh, weder daß Dier weert sịt! Aber mi het chönne n g’seh n, wi de r nervöös u nd chlü̦pfig u nd liecht erregbar Maa n wehre nt allem zäichne n oder ma̦le n sị n Ungidult oder gar sị n Täübi verweerchet, bis de r B’suech si ch pfätzt het u nd u̦mmḁ n isch d’Steegen ab g’si̦i̦ n. De nn het si ch de nn d’Ụụfregung öppḁ n i dem philosophische n Satz Luft g’macht: Nu n, es mueß ó ch Söttig gee n! Aber nid gäng! Äinist isch e n fürnehme r Heer r ga̦n es Bild b’stelle n u nd het dḁrbịị e n chläi n groo̥ß ta̦a̦: «I ch bi n käi n Gịtgnapper! I ch bi n käi n U nnäätige r! 4 I ch zahlen E uch’s! I ch giben E uch, was de̥r heuschet! Säget nu̦mḁ n, was es chostet! Es chunnt me̥r uf hundert Franke n nid drụ̆f aa n! I ch gị̆be n tụụsig!» Der Anker het a n sị’m Bild 373 zueg’schaffet, wi wenn niemmer da̦ wee r u nd nụmmḁ n alben äinisch g’macht: mhm! — mhm! — mhm! Dä r Heer r isch unverrichteter Sach 5 furt, u nd der Anker macht du̦ sị’r Täubi Luft: Dee r Ttonner! Mäint dee r Naar r de nn ächt, i ch sịg u̦f sị ns Gält aa ng’wi̦i̦se n u nd vo n sị’r Gnad abhängig? — Wi lieb het er darggeegen e̥-mene n braven äi nfache n Mannli vo n Eiß, wo abso̥lut es g’stoorbbnigs Chin͜d nach ere n Bodograffịị het welle n groß ’zäichnet haa n für i n d’s Toote nbụggee a n der Wan͜d: Loos, Hansli, i ch schänke n de̥r das Bild! Was es weert isch, wäist du ni̦i̦d, u nd zahle n chönntisch es ni̦i̦d. Für käi n Rappe n Gält het är o ch sị’r Na̦chbụụrs-Frạu der g’stoorbbnig Maa n un d alli acht Chin͜d u nd d’s Hụụs abzäichnet. An͜deri B’steller, bi denen är g’merkt het, daß d’Hụshaltig drun͜der chönnt lịịde n, oder das s ’ne n sụ̈̆st’s zahle n Müej miech, het er uf ene n zarti Wịịs wü̦sse n ụụfz’daagen un d ụụsaz’stụ̈ụ̈de̥lle n: si sölli öppḁ n en an͜dere Chehr äi ntweedere n Daag ummḁ choo̥ n; är well de nn luege n. So het er si mache n z’waarte n, bis daß si di B’stellig ni̦mme̥ hr dü̦r ch de n Chopf ’drääijt häi n u nd si u̦s dem Chopf ta̦a̦ n.

So het är o ch im Atelier di sịịni, vol ländet wältmännischi Umgangsart a’ n Daag g’läit, wi si n ihm z’Neue nburg u nd z’Paris zur an͜dere n Natur woorten isch. Är het o ch süst scho n z’Eiß G’lege nhäit g’haa n, da̦s z’erzäige n. So bi Bụ̈ụ̈ri’s (in der Familie de Pury) öppḁ n an ere n soirée. Käi n Maa n vo n Wält am Chäiserhof hätt mit sịịnere n Maniere n d’Frạu am Arm zum Tisch g’füehrt. U nd käine r hätt mit dem Heer r, wo sị n Fründ g’si̦i̦ n isch, gäistrịịcher g’wüßt z’b’richten u nd z’plạudere n. Käi n Schriftsteller hätt ihm, wo n er chrank g’si̦i̦ n isch, schöneri Brieffe n g’schri̦i̦be n. Es isch de r glịịch Anker, wo scho n als Zofinger Studänt e̥n-ere n Balldochter b’sun͜derbar zierlichi, duftigi u nd doch g’haltvolli Brieffeli 6 het la̦ n zuechoo̥ n.

1

Rytz 43; vgl.

Lf. 400.

2

Vgl. die Gleichbenennung von Leibesteil und Leibeshülle

Gb. 429;

Gw. 492.

3

Vgl.

Gw. 492.

4

Intraitable, der wie steifes Tuch nicht «nähbar» ist. Vgl. «u

nspunnig» («unspinnbar»).

u

nsööd («unsiedbar»: vgl.

schwz. Id. 7, 320).

5

Bemerke die Analogie zum lat.

Ablativus absolutus.

6

Nachlaß.

Wettigi Geege nsätz: der rụụch dütsch Eißer u nd der fịịn wältsch Pariser in äi’r P’hersoon! «Geege nsätz»? Nääi n! Zwöo̥ verschi̦i̦deni Stämme n us äi’r Wü̦ü̦rze n. U nd die Wü̦ü̦rze n, wo täuff, täüff i’ n Boden aachḁ reckt, isch d’Heerze nsgüeti. Die het d’Seeländer Rụ̈ụ̈chi ( S. 368) nu̦mmḁ n zu der schützende n Rin͜de n g’haa n, wi öppḁ die am Rebstock isch; u nd si het d’Fịịni i n de n Maniere n dḁrvor bewahrt, zum bloße n raffinierte n Schliff z’werte n, un͜der däm sich e n brütaali, zynischi Rohhäit cha nn verstecke n.

374 Sị n Güeti het aber o ch der fröndisch (fremdeste) Mönsch scho n i n den erste n Minute n chönne n merke n. Da̦ isch i n G’sellschaft v’li̦cht öppis Chrumms passiert, wo «Gebildeti» dḁrbịị ohni wịters lụtụụf lache n u nd greedi ụụfḁ platzge n. Wi fịịnfüehlig het si ch der Anker z’erst verg’wüsseret, göb’s niemmerem nụ̈ụ̈d g’schadt häig! Wo «Schreiber dies» z’Eiß «umgschauet» het ( S. VII): wi merkig het der Anker sịner zweu Modäll vo n interessanten Eißersache n g’macht z’b’richte n!

Är het überhạupt d’Lụ̈t g’wüßt mache n z’reede n. Oder besser g’säit: är het nu̦mmḁ n ’brụụcht zue nne n z’hocke n i n der Ịịse nbahn oder i n der Stube n oder sü̦st, so het d’s Reedweerch aa ng’fange n lạuffe n wi n en ụụfzognige r Wecker. Si häin ihm ganzi G’schichten erzellt; am liebsten us ihrem Lee̥be n. Är het nummḁ n di (richtig groo̥ßi) Kunst brụụcht z’üebe n: z’loose n u nd gäng ummḁ n z’loose n, u nd är het für der churzwịligist Mönsch ’gulte n, wo n e̥s uf Gottes Eerdboode n chönn gee n.

So het er vor allem di alte n Lụ̈t gwunne n, wo der Wịịl häi n. Jüngeri Lụ̈t her er o ch vill ’zäichnet (s. u.), nummḁn erwachseni Mäitli sälte n. Die löö n sich überhaupt nid alli gern vom Ma̦ler neh n. U nd b’sun͜ders Täil hü̦bschi Ti̦te̥lli tüe n bịị n ihm hin͜derhäägg (hinterhältig); si gangen um so lieber zum Photograph. Wa̦rum? Häi si di kuriosi Mäinig, wo nu̦mmḁn us uralte 1 Vorstellige n z’erklären isch: si verlu̦u̦ri ( perdraient) von ihrer Schönhäit, wenn si da̦a̦ so n e n Stun͜d lang vor dem Ma̦ler stien͜di? Aa nfa n förchte n si, si schu̦ni 2 ( paraîteraient) uf dem Pŏ́rteree zeeche n Ja̦hr elter, weder daß si sịị n. U nd dem seege n si de nn richtig: I ch ha n der Lụụn nid, mi ch (beim Maler) la̦ n z’neh n. Si häi n di Ụụffassig (Vorstellung) vo n der Ụụffassig (malerischen Fixierung) vo n ihrne n G’sichtszü̦ü̦ge n, wi wenn die en Ụụffassig (ein förmliches Aufsaugen) vom Tuech oder Papịịr weer.

Um so lieber sị n dem Anker d’Chin͜d ga̦ n hocke n (sitzen; hocken oder kauern wird dagegen als grụụpe n b’namset). Dene n het er de nn G’schichtli erzellt, daß si äi ntweeders ’grännet (’plääret) häi n, oder daß si sị n lachig worte n u nd lụt ụụsa häi n müeße n geuße n. Si si n ganz z’gäggels choo̥ n u nd b’richtig, daß si mit lächerige n G’sichtli pläüderlet häi n, was zum Mụ̈ụ̈li ụụs möge n het. De nn häi n si n ihm de nn müeße n oder döörffe n Reetsel ụụfgee n. U nd wenn dä r guet Maa n, wi für öppis scheerffer z’g’see̥h n, da̦ so über si n Hornbrüllen überḁ g’luegt het u nd darbịị grụ̈ụ̈slich g’stụụnet u nd na̦a̦chḁg’sinnet, was daas ächt iez o ch möögi bedüte n, oder wenn er am Änd de nn no ch bekennt het, 375 da̦ chönni äär ämmel ieze n nid drü̦ber choo̥ n: da̦ cha nn mḁ n dänke n, was das für ’ne n Si̦i̦gesjubel u nd für n es Halloh het g’gee n!

Äinisch het er würklich äi ns nid chönne n löo̥se n; u nd das het ihm es sächsjehrigs Mäite̥lli ụụfg’gee n: d’s Maarteli Stucki. Das Reetsel het g’häiße n:

Vier Rundummeli,

Zweu Tschumtschumeli

Un

d e

n leederige

r Säustaal

l.

Di vier Wa̦a̦ge nreeder u nd di zwöo̥ Schü̦mmle n weeri ja̦ ball d erra̦a̦te n gsi̦i̦ n, wa̦rum ni̦i̦d? Aber daß der leederig Säüstaal l di Postgu̦tsche n sị n söll, wo früecher all Daag zwüsche n Bern u nd Neue nburg g’fahren isch (s. «Twann»), het ihm d’s Maarteli lang chönne n seege n. Der Anker het’s «nid begri̦ffe n». Är het ja̦ frịịli ch chönne n wüsse, daß z’erst der Schaare̥bank ( char à banc, Seitenwagen), wo der Vater Anker ( S. 362) als Vehdokter drinn g’fahren isch, dä r Spottnamen überchoo̥ n het (so wi si dem höo̥che n, groo̥ße n Roß der Gịraff g’säit häi n); u nd zwar deßtweege n, wil der Anker es baar Gasse nschlingle n het uf der Mu̦gge n g’haa n u nd ’ne n für ihrer Boshäite n öppḁ n äinisch het d’Gäisle n g’gee n. Dü̦r ch’s «na̦a̦chḁfra̦a̦ge n» isch er du̦ drụfchoo̥ n; u nd wi het er’s dem Chin͜d zahlt? Är het ihm erklärt, er häig’s nid chönne n löo̥se n u nd mües iez halt es Pfand gee n. U nd was isch du̦ das für n e̥s Pfan͜d g’si̦ị? Das lieblich Pastell vo n däm Mäite̥lli mit dem Chachche̥lli, wo n es drụs trinkt. (Eebe n d’s Maarteli sälber.)

Aber es het dem Anker o ch nụ̈ụ̈d g’macht, mitts am helle n Daag uf offener Stra̦a̦ß mit de n Chin͜d z’g’vätterle n. So het er’s äinisch g’macht vor dene n drei unglückliche n Strauhụ̈ụ̈ser ( S. 364). Da̦ häi n Chin͜d ’ dräcke̥llet (im nassen sandigen Ton gespielt). Der Anker het’nen es Chehrli zueg’luegt. Du̦ gäit er zụụchḁ n u nd säit: So, iez wäi n me̥r äi ns von äüne n Hụ̈ụ̈ser fertig mache n! Da̦ chunnt d’s Cheemi. Soo̥. U nd da̦ hin͜der dem Hụụs mache n mer der Misthụffe n, und so wịter.

Sogar wildfrönde n Schwachsinnige r het er sich aag’noo̥ n. So e̥-mene n Taubstummen im Schwarzwald, 3 wo no ch iez vo n Ankers Familie n Guets u nd Liebs erfahrt, wo n er si ch sälber cha nn dü̦rḁbringe n. Mit wettigem Glück het dä r Erasmus das Brieffe̥lli g’schri̦i̦be n: Rasi kann jetzt lesen und schreiben; er dankt dem Maler.

Di ịịndringendi Seele nkund, wo der Anker hie bewi̦i̦se n het, het er natürlich erst rächt a n sịne n Chin͜d ’zäigt. Ihn E ntwicklig vom Ii ntritt 376 i n d’s Leben aa n het ’nḁ so g’waltig interässiert, das s er die i n ’menen äigeten Ụụfsatz 4 bis i n di chlịịnste n Dingelli ịịchḁ sorgsam het darg’stellt. I n däm Maß, wi si sị n schuelfeehig worte n, het eer si zwüsche n d’Schuel ịịchḁ o ch sälber i n d’Heere n gnoo̥ n. Vor allem het er si scharff u nd richtig g’lehrt d’Natur aa nluege n u nd zäichne n mit enan͜dere n. Un d ihres Gedächtniß het er o ch dee n-weeg g’scheerfft mit Hülf vo n der G’schicht, wo n eer, der no ch schier all Tag Griechisch u nd Latịịn g’leese n het, si ch bịspi̦i̦llos gründlich drụf b’chönnt het u nd wo n er sich alls 5 het b’sinnt, was er äinisch het g’lee̥hrt g’haa n. Da̦ isch de nn o ch alles aa nschạulich u nd handgrị̆fflich u nd luter gege nwertigs Lebe n worte n, wenn der Vatter am Aa̦be nd zu de n Chin͜d a n d’s Bett isch u nd g’fra̦gt het: wo si n mer ’bli̦i̦be n? u nd de nn furtgfahre n het. Zum Bịịspi̦i̦l öppḁ n us dem Homer het er erzellt vo n der Penelope, daß d’Chin͜d dere n’s ganzi Angst an ’ne n sälber dürḁg’macht häi n; u nd ’grännet häi n si vor Rüehrung, wenn er ’ne n b’richtet het vom Hun͜d, dem alte n, treue n, wo na̦ ch villne n Ja̦hr sị n Heer r dem ganz an͜deren ụụsg’see̥h n z’Trutz ummḁ g’chennt het. 6

Aber u̦ssḁ g’lee̥hrt het de nn ó ch müeße n sịị n! Der Anker het übersichtlichi 7 G’schichtstabälle n g’macht, u nd die het eer mit de n Chin͜d uf de n Spaziergäng (wi öppa zum U̦ngglen uf Samm Pleesi) dü̦rag’noo̥n n.

De nn zwüschen ịịchḁ, wenn er d’Chin͜d alläini (al lenzig) ’gaumet het un d es chlịị ns Übermüeteli über si choo̥ n isch, isch är im Stand g’sịị n, blötzlich z’seege n: Soo̥! iez wär am schönste n cha nn wüest tue n, überchunnt es Feufi! Aber nie häi n si dörffen an͜der Lụ̈t ụụsmache n (ausspotten). Da̦ het frịịli ch en äinzige n Blick g’nüegt, wi gegen an͜deri Unarten oo ch. Scharffi oder gar no ch bösi Wort het es chụụm g’gee n. Der Vatter isch mit de n Chin͜d umgange n wi mit Kameraten u nd Fründe n. So häi n si ’nḁ lieb g’haa n u nd doch g’respäktiert (g’schụ̈ụ̈cht). Mit Liebi het er si mache n z’folge n.

Sị n Hạuptteetigkeit isch richtig d’Arbäit im Atelie r gsịị n, us Fräüd a n der Kunst un d us Sorg für d’Familie n. U nd si het si ch g’lohnt, wenn eer scho vo n sịne n Hạuptbesteller in Amerika u nd Paris, wo dü̦r ch ihn sị n rịịch worte n, si ch grundsätzlich un͜derschäi̦de n het: Si n sị e Händler un d i ch bi n Künstler; si fra̦a̦ge n: was räntiert sich? un d i ch: was isch schön? Si chlömme n d’Lụ̈t un d i ch borge n ’ne n. U nd wenn scho n 377 Ankerbilder wi «d’Wäise nchin͜d i n Stanz» hüt uf dem Handelsweg der Brịịs verzeeche nfachet häi n. Neebe n Gält het doch der Anker sịne n Lụ̈t o ch no ch an͜ders welle n hin͜derla̦a̦ n. Bsun͜ders sị ns letzt Ölbild: d’Un͜derwịịsig, wo n er nümme̥ hr het, chönne n fertig mache n, u nd wo glịịch en U nsumm ’gulte n hätt. Vo n däm het eer g’säit: das blịịbt iez mịne n Lụ̈t! Si häi n sü̦st a nfḁ weni g g’nue g vo n mịne n Mache ntschafte n. 8

1

Animistischen.

2

Umsprung von Typus «reiten» in den von «finden». Vgl. «weben» u. a.

3

Rytz 44.

4

In der leider längst vergriffenen Nummer 102 der Neuenburger

Suisse Libérale vom 5. Mai 1898. Wir konnten ihn glücklicherweise einer Sammlung der Frau Quinche entheben und deutsch im «Berner Schulblatt» 1912 nachbilden.

5

Genitiv.

6

Ritz 57.

7

Synchronistische.

8

Ritz 74.

Maler Anker, der Kinderfreund

Söttig «Machetschafte n» sị n richtig bi der Art, wi der Anker g’schaffet het ( S. 383), nid vo n sälber choo̥ n. Als Muster vo n ’mene n schaffige n Maa n isch är ụụchḁ (hinauf ins Atelier) vor der erste n Taghäiteri, scho n göb’s ’daaget het. Es sịgi es pár Ma̦l z’Paris ụ nd z’Eiß Wettine n g’macht u nd verlore n worte n vo n Fründe n, wo der Anker häi n wellen im Bett aa nträffe n. Da̦ het er e uch chönne n ma̦le bis z’Nacht äm sächsi oder no ch länger: bis vierzeeche n Stun͜d im Taag. Aber o ch, wenn eer sị’s chrụ̈tzerig Pfị̆ffli het i n d’s Mụụl g’noo̥ n un d äxbräß (absichtlich) schier wi n e n Nụ̈ụ̈dnutz dür ch d’Gasse n g’jogglet isch. U nd wenn er sogar im erste n beste n Wịịrtshụụs mit 378 e̥n-e̥me n Vagant het es Gụ̈ụ̈x uf de n hohle n Zan͜d g’noo̥ n (es Gleesli, es Roggịịnli, es Brönnts, öppḁ Hördöpfler, wo no ch d’s realsten isch): so isch das bị̆ n ihm erst rächt g’schaffet g’si̦i̦ n. Wi weer är süsch zu dem berüehmte n Brueder Liederlich choo̥ n? Wo hätt eer das ganze n trunknen Eländ vo n Gotthelfs «Branntweinmädchen» welle n studiere n? Wo di Säüäügli von äi’m, wo n es rị̆ff isch mit ihm für häi m? Wo aber o ch di fịịne n Wịị nproobe n in ụ̈ụ̈se rm Wịị nkapitel («Twann»)? Wo hätt är chönne n g’see̥h n, wi n e n Wirtshụụsbrediger öppḁ n i n Gotthelfs Chĕserei en ịị nzoogne n Näcke n (oder Äcke n) un d e n Bu̦ggelirü̦gge n macht, oder im Versteckte n na̦a̦chḁzäichne n, was e n Dorfpolitikus mit dem rächten Arm für Scheßte n oder Fịgeesen ụụsüebt? U nd wenn er nid schịịnbar fụụl so hin͜der e̥-mene n Trapp i n d’s Loch (Chummen i ch nid hü̦t, so chummen i ch moo̥rn!) hee̥r ’gange n wee r: wi hätt er chönne n beobachte n, was de n Lụ̈t ĭhrer Hose n bi’m lạuffe n (gehen) für Rümpf mache n?

So het der Künstler abwächsligswịịs du̦sse n u nt dịnne n g’schaffet; das isch sị n Ụụsspannig gsi̦i̦ n. Das het sịne n Nerve n glịịch guet ta̦a̦ n wi d’s schön Wätter, wo n är gar überụụs gern g’ha n hett, wi alli, dene n d’s Reegewätter u nd di trüebi Luft sich uf d’s G’müet schlöö n. Uf d’s schöo̥n Wätter het er si ch g’freut wi n es Chin͜d; u nd wenn öpper di Forcht g’ü̦sseret het, mi müeßi ’s de nn u̦mma mit schlächtem zahle n, het är g’säit: Mier wäin i ns fräüe n, wịl’s (währendes) da̦a̦ isch, mier häi n’s ämmel de nn ghaa n.

E n söttigi Fräüd a n der glückliche n Gege nwart mahnt äim a n dä n Spruch vo n der Zuekunft mit ihrer Ung’wüßhäid: Mier wäi n d’s Bessere hoffe n; d’s Böo̥sere n chunnt sụ̈́st.

Wär dänkt da̦ nid a n di Bibelstell vom «nid sorge n für z’mornderist» ( pour le lendemain)? 1 E n söttigi am rächten Ort aa n’bra̦a̦chti Unbesorgthäit vom wahre n Künstler, wo si ch vo n der Sorglosigkeit vom «Auch Künstler» un͜derschäidet wi Guld vom Gu̦ldschụụm, g’hört zum guldlụụtere n Charakter vom Anker. Das spieglet si ch so rächt in ụ̈se rm Ankerbild vom Dokto̥r Blank z’Erlach ( S. 369). Un͜der däm schịịnbar böo̥se, sụụre n Blick, wo doch nụ̈ụ̈d an͜ders isch weder dä scharff Blick vom rächte Ma̦ler, li̦s’t mḁn e n merkwürdigi Veräinigung ụụsḁ vo n starcher Männlichkäit u nd e̥n-eren Art Chindlichkäit, wo sälbstverständlich 379 mit öppis «Chindischem» bị wịt u nd fern nụ̈ụ̈t z’tüe n het. Us ere n söttigen Art ụụsa het der Anker vom Himmel g’redt. Zwar, wenn er äinisch e̥-mene n fürnehme n Heer r en unglücklichi Familie n e mpfohle n het mit dem Verspräche n, er wärd de nn äinisch e n Sperrsitz im Himmel ịị nneh n, so glạubt mḁ n bi der bekannte n spöttische Bedütig vo n däm Bild z’g’seh n, wi dem witzige Maa n «der Schelm im Nacken sitze». Aber de r Heer r het’s rächt versta͜nde n, wi̦ll er gar wohl g’wüßt het, wi na̦a̦ch bi sị’m Frü̦nd G’spaß un d Eer nst bi ’nan͜dere n sịị n. 2 Un d e n halb wehmüetige’n Eerst isch es g’si̦i̦ n, wenn er es bár Ma̦l g’säit het: I ch glạube n, si̦ e bruuchi öppḁ glịị ch e n Ma̦ler im Himmel. Aber d’Fräüd a n däm het voorzooge n. Äini vo n sịne n Döchtere n het ĭhm für di chalte n Daagen es warm’s Schịlee (Weste) g’höögglet, wo n er über d’s Chrụ̈tz het chönnen ịị ndue n. Mit däm g’fräüte n Chläid, het er erklärt, well äär dee nn vor dem Vater Abraham sta̦a̦ n. A n süeßne n Frücht us dem Garte n het er abaartig wohl g’läbt; aber no ch besseri geeb es de nn im Paradịịs. Es G’schichtsweerk vo n mehrere n Bän͜d het er nịmme̥ hr Zịt g’fun͜de n z’leese n; aber im Paradịịs, da̦ häig er de nn Zịt g’nue g.

So het richtig dä r Maa n g’redt, wo n er «alt und lebenssatt» g’si̦i̦ n isch. Aber di Üsserunge n sị n e n seelische r Niderschlag vo n ’mene n höchst bedütsame n Zug i n sị’r Gäistesart: e̥-mene n wahre n Hunger u nt Durst na̦ ch G’stalt, na̦ ch grị̆ffbarer, sinne nfälliger G’stalt. So wi dem Böcklin siner Auge n na̦ ch Faarbb g’schraue n häi n, das s er anstatt Broo̥t Roo̥t g’chạuft het, für si ns Ma̦lerhụ̈ụ̈si z’Zürich über un d über aa nzfeerbbe n. Der Anker isch äini vo n dene n plastische n Nature n, wo müeße n g’see̥h n, was si e dänke n, u nd zäichne n, was si n g’see̥h n.

So erkläre n si ch di Müsterli vo n sịnen erste n Zäichnigskünste n. Als Terzianer z’Bern het er im Versteckte n d’Bilder vo n sịne n Lehrer uf d’Pfäisterschịịben ịị ng’chri̦tzt, u nd das ḁ lsó g’chenntlig (chennbḁr), das s mḁ n si het ụụsḁg’noo̥ n un d i n Blịị g’fasset. 3 Z’Halle het er uf den Umschleeg vo n de n Heft, wo n er d’ri̦n het d’Vortreeg vo n de n Theologie-Profässer nạạhḁ g’schri̦i̦be n, deene n’s Chöpf ’zäichnet, wịl das ihm min͜der het z’tüe n g’gee n, weder öppḁ z’schrịịbe n: Einleitung ins Neue Testament, oder dgl. ( dérigs Züüg, dér Gattig). Anstatt i n ’mene n Brieff z’längem u nd z’bräitem ụụsz’legge n, wi sị n P’hensionsmueter äini sịịg, het er si äi nfach hurti g ’zäichnet: «So sieht sie aus.» Als junge r Maa n het er das o ch öppḁ n äinisch im Unmuet oder im Übermuet g’macht. So äinisch a n’mene n G’sangfest z’Mu̦u̦rte n mit de n Kampfrichter, mit dene n sịner Männerchöörler nid häi n chönne n z’frịịde n sịị n. D’s Protokoll soll no ch iez dḁrvo n reede n.

380 Aber o ch i n Gedanke n het er si ch di Lụ̈t, wo n er von’ne n g’leese n oder wo n er g’studiert het, i n Lịịb u nd Seel u nd Gäist buechstäblich vor Auge g’ma̦lt. Sịịg’s, das s er mit wahrer Verehrung zue nnen ụụchḁ g’luegt häig, wi zum Chäiser Julian «dem Abtrünnigen» ( Apóstata); oder das s er mit wahrem Haß von’ne n g’redt häig, wie vom Ludwig XIV. — wo si ch doch am Hof vom «Sonnenkönig» hunderti vo n «Künstler» g’weermt häi n, ja̦ richtig als Schmarotzer uf Chöste n vom ụụsg’hungerete n Volk. Der Anker isch im Stand gsịị n, mitts i n’mene n ganz an͜dere n G’spreech blötzlich z’schwịịge n u nd na̦a̦chḁz’stụụne, u nd de nn uf äi ns-ma̦ls ganz vertraulich z’seege n: Ja̦ gääl let, oder: Seeget dier, der Ludwig isch doch e n schlächte n Kerli g’si̦i̦ n!

Dem lịịblichen Auge n u nd dem Gäistesạuge n het d’ Han͜d wunderbar g’folget u nd na̦a̦chḁg’hu̦lffe n, ụ nd das i n allne n Däile n. Der Anker het nid bloß ’zäichnet u nd g’ma̦lt, was er du zwa̦r (allerdings) zu sị’m Lebe nsberueff g’macht het. Är het o ch chönne n model liere n. E n großi Aa nregung dḁrzue het er bi sị’m Vetter z’Bern überchoo̥ n: dem Profässo̥r ( S. 359 ff.). Dem sị n Chnächt: der Wüeterich (Wüthrich), het ḁ lsó g’schickt Beere n (Bären) g’modelliert, wi nụmmḁ n no ch dä r gäiste nsschwach Gottfried Mind (1768-1814), der «Katzen-Raphael», si nebe n de n Chatze n het chönne n ma̦le n. De r Wüetrich het si ch dụ z’Bern als Beere nweerter g’mäldet un d isch nid aa ngnoo̥ n worte n; us Gram dḁd’rüber isch de r arm brav Mönsch i n d’Aar g’sprunge n. Der Maler Anker het si’r Lebe n lang mit Liebi von ĭhm g’redt.

Er het sü̦sch no ch mängs chönne n, der Mäister Anker. Tĭ̦fig u nd gläitig, wi n er isch g’si̦i̦ n, het er im Wink us dem erste n beste n Chneebeli e n Binsel g’schnätzet g’haa n. Er het ’buechbin͜deret. Er het sịner Mäidschi g’lee̥hrt brodiere n u nd ’ne n Muster dḁrfü̦r ’zäichnet. Är het am Rad vo n si’r Mueter g’spunne n; u nd sịner Töchtere n häi n ḁ lsó n e n Fräüd dḁdraa n überchoo̥ n, daß si o ch, wi n eer, ganz e n schöne n glịịchlige n, guet ’drääijte n Fade n häi n z’weegbra̦a̦cht. Er isch zu ’mene n früsch ịị nzogne n Wagner ga̦ n wagnere n u nd zu ’mene n Zimmermaa n ga̦ n zimmere n u nd het das ḁ lsó tĭ̦fig fü̦ü̦rgnoo̥ n ( il s’y est si habilement pris), daß si g’mäint häi n, er sịịg, was si̦i̦ e. U nd wettigi Fräüd het är g’haa n, sịne n Seeländer zuez’luege n bi’m määije n ( S. 316) u nd bi allnen an͜deren Arbäiten uf dem Fäll d! Und handchehrum het er e̥mene n Notar e n faltschi Un͜derschrift na̦a̦chḁg’wi̦i̦se n.

1

Matth. 6. 25 ff.

2

Man denke an religiöse Genies wie Luther, Franke, Spurgeon.

3

Rytz 3.

Settige Berueff u nd Rueff zu ’mene n Künstler! U nd doch isch er erst i n de n spöötere n Jünglingsja̦hr dḁrzue choo̥ n, ’s z’werte n. Groo̥ßi üsseri Hinderniß sịn ihm im Weeg g’stan͜de n.

381 Der Albrächt het solle n Pfar rer werte n am Platz vo n sịm eltere n Brueder Ruodolf, wo läider 1848 als nụ̈ụ̈nzeechejehrige r Theologie-Studänt het müesse n steerbbe n. Der Albrächt het nḁ höo̥ch in Ee̥hre n ghaa n. Dee r isch meh g’sịị n weder mier alli! het er a̦lbe n g’säit. Nu̦mmḁ n scho n us der Verehrung, u nd de nn für zum Gfalle n u nd dem häilige Wunsch vom Vater z’lieb, het er z’Halle u nd z’Bern flị̆ßig Pfar rer g’studiert bis na̦a̦ch a n d’s Staatsexame n zụụchḁ.

Du̦ zäigt sich du̦, was e n gschịịde n Profässer isch u nd chaa nn, wo sịner Studänte n g’chennt u nd schetzt. Der Karl Wyß z’Bern.

Vor däm het der Anker solle n über ’ne n Seligprịịsung 1 bredige n. Guet, er isch grad mit der ganze n Bergbredig i n’s Zụ̈ụ̈g u nd het, für mit der ganze n Macht loosz’gee n, sich in ĭhre n Schauplatz ịịchḁ ’dänkt. Das het e n Schilderung g’gee n ḁ lsó anschaulich un d ḁ lsó faarbbe nrịịch, das s ma n Jesus i n sị’r ganze n traditionelle n G’stalt uf dem Berg u nd di tụụsigchöpfigi Schaar d’run͜der zụụchḁ mit ihrne verschidenen Arte n z’loose n oder nid z’loose n förmlich u nd lịịbhaftig het vor sine n Auge n g’seh n sta̦a̦ n. Dḁrmit isch richtig d’Halbstun͜d ummḁ ’gange n wi ne n Minute n, u nd von ’ere n Bredig isch käi n Reed meh g’si̦i̦ n.

Der Anker überchunnt d’s nööchst Ma̦l en an͜deri Seligprịịsung zum T’hägst. Ummḁ d’s glịịche n: der Schauplatz wo mügli ch no ch anschaulicher, no ch faarbbiger, no ch g’stalte nrịịcher; aber von e̥re n Bredig chụụm es Stü̦mpeli.

Jez wäiß der Profässer z’vollem, was Gattigs. «Ja, mein lieber Herr Anker, das war auch heute keine Predigt, das ist ja wieder lauter Malerei! Mir ist, Sie würden, statt Pfarrer, besser Maler.» «‹Das we lltt i ch öppḁ geern, Herr Profässer! aber›» ...

U nd das «Aber» isch zur Erlụ̈terig choo̥ n i n der Studierstube n vom Profässer, U nd dee r la̦a̦t aa nspanne n u nd fahrt u̦f dem Wöögeli stracks uf Eiß zue zum Pfar rer Lụ̈thard. Dört hin͜der dem Pfar rhụụs uf dem Bänkli un͜der däm Chestele nbạum, wo nach Ankers dankbarem Bild de r würdig alt Heer r ( S. 171) über dem zauberhaften Ụụsschnitt vom Moos u nd Neue nburgersee dem «Sunnenun͜dergang» zueluegt: dört isch der Plan g’schmi̦i̦det worte n, wi di Festi vom väterliche n Zuekunftsideal chönn belageret werte n.

Si häi n wohl gwüßt, das s ’nen e n schwee̥ri Arbält voorständs isch (daß si e n schweeri Arbäit vorständs häi n). Es wird no Mụ̈ụ̈s haa n! Allweeg wohl; du mịni Güeti (du mịn Ggott)! Es aläinzigs lätzes Wort, u nd di ganzi Mụsig gäit z’nụ̈ụ̈te n.

382 Nu n, si gangen ämmel zum Vatter Anker u nd probiere n’s. G’haarzet hét das richtig! Der Vatter het z’erst käi n Wank welle n tue n (nụ̈ụ̈d drum tue n). Aber di Manne n häi n nid lu̦gg g’la̦a̦ n, bis si na̦ chtina̦a̦ ch ’nḁ häi n vorummḁ ’brạạcht u nd bis alls stịịff fü̦ü̦rg’gangen isch, u nd bis si e häi n chönne n seege n: Jez het’s i ns f rei e n chläi n g’wohlet!

Jää, dänk mḁ n! Zwoo̥ fi̦ndlich Mächt, weel chi gröo̥ßer, weel chi erhabener, weel chi edler! si n i n hertem Aa npụtsch uf enan͜dere n gstooße n: Vernunft u nd Liebi. D’Vernunft, wo das häilig Rächt vom frei g’wehlte n Lebe nsberueff uf de n Lụ̈ụ̈chter stellt, u nd d’Liebi, wo d’s unerfahren Chin͜d vor Mißgriff un d Entgleisung will bewahre n. Uf dä n Lieblingswunsch, daß der äinzig über’bli̦i̦ben Suhn am Platz vom g’storbbne n Pfar rer werti, hätt der Vatter öppḁ no ch grád äinisch mit großer Seel verzichtet. Aber daß der Suhn, der äinzig, un͜der das «liechtleebig», wenn nid «liederlig» Chünstlervölkli müeß, das het dem Vatterheerz nid ịịchḁ welle n! Nehm mḁn aa n: in ere n Zịt, wo o ch ganz gschịịdi Manne n d’Ma̦ler u nd d’Schauspi̦i̦ler in äi ns Ban͜d gnoo̥ n häi n, u nd wo vo n denen ohni Staatshülf ganz uf si e sälber gstellte n Kunstjünger chụụm äine r vo n hundert uf ene n grüene n Zwäig choo̥ n isch: da̦ hätt iez das müejsam furtg’eerbte n un d uf d’Hööhi ’bra̦a̦chten Ankerhäi m ummḁ sollen in alli Lüft verflaadere n! U nd der guet Anker-Name n dḁrmit!

Mier verstan͜de n der Vatter Anker. Un d um so höo̥her schetze n me̥r’s an ĭhm, daß i n däm gewaltige n Kampf zwüsche n Liebi u nd Vernunft der Glạube n u nd d’s Vertraue n i’ n Genius vo n sị’m Suhn het oberi Han͜d g’wunne n. Dee nweeg het är der Wält äine n vo n de n bode nständigste n, volkstümlichste n, solịdiste n, charakterfestiste n u nd charaktervollste n Künstler g’schänkt.

Das s er ’nḁ du̦ z’Paris als Maler-Lehrbueb knapp bi Mittle n g’haa n het, für das s er im «Seine-Babel» nid über d’Stange n schlööij, das s er nid d’s Gält verlaborier u nd vergänggeli u nd d’Zịt verplämpeli: das het der Albrächt als Geege nrächt u nd zuglịịch als stränge n Liebesbewịịs vom Vatter si ch gern u nd mit frohem Muet la̦ n gfalle n. Er het das o ch um so mee̥h chönne n, wi̦l sị n herzgueti Tante n, di zwäüti Frau vom Unggle n Rudolf, di geborni Dardel, ihm e n müeterlichi Frü̦ndi isch g’si̦i̦ n.

1

Matth. 5, 3 ff.

Bi’m Wa adtländer Charles Gleyre z’Paris (1806-1874) 1 u nd i n der dörtigen École des Beaux-Arts het der Anker g’lehrt zäichne n u nd 383 komponiere n (zwüsche’m Grundgedanke n vom Bild u nd den äinzelne n Figuren e n strängi Äinhäit hee̥rstelle n). Mit bee̥dne n Sache n het’s der Jünger wi der Mäister sträng g’noo̥ n. Das wird allgemäin anerchennt, un d Äinzelhäite n wi di Handstudie n i n Ankers groo̥ße Schgịzze nbüecher bewịịse ns no ch äxtra. Daß der Anker aber o ch im feerbbe n zur Mäisterschaft g’langet isch, zäigt b’sun͜ders di wundervolli Belüchtung i n der «Bụụre nstube n».

Nu n, an͜deri chönne n das v’li̦cht no ch besser. Aber im Gäist vo n der Malerei, du̦nkt ’s äim, chööm nid hurti g äine r dem Anker na̦a̦ ch. Mḁ n möcht seege n, är zäichni nid Modäll, är zäichni Möntsche n. Bi de n Pŏ́rteree 2 vo n an͜dere n Künstler g’seht mḁ n, das s iez da̦ ’zäichnet u nd g’ma̦a̦le n worten isch; bim Anker isch es äim schier, si̦ n sịgi ohni di schwerfälligi Vermittlung vom Rịịßblịị u nd vom Bänsel u nd vo n de n g’machte n Farbbe n (wo doch äigentlich im Verglịịch mit de n natürliche n nu̦mmḁ n Dräck sịị n) grad ḁ lsó us dem Gäist vom Ma̦ler uf d’Lịịnwand ü̦berḁ ’zauberet worte n, der Ma̦ler wüß sälber nid wie. Öppis vo n söttiger Genialiteet isch o ch us dem Anker ụụsḁ g’sprudlet, wo n er uf die Fra̦a̦g, wi n er’s doch o ch fü̦ü̦rnehm, so schöni Bilder z’mache n, g’antwortet het: He, mḁ n luegt d’Sach afḁ rächt guet aa n; u nd darna̦a̦che̥rt (abgekürzt: darnótt), so wi si isch, so zäichnet mḁ n si dee nn. 3

Nu, söttigi Unmittelbarkäit erzi̦i̦lt zwa̦r d’Fortograffịị so vo n ’mene n rächte n Glụ̈ụ̈ßi oo ch; u nd b’sun͜ders iez no ch die faarbbigi, wi si̦ e der Franz Rohr cha nn. Aber der Anker het eebe n just nid welle n photographiere n. So piinlich g’naau das s er ’zäichnet het un d a n ’mene n Chrụụsel käi ns Hööreli (Häärchen) vergässe n: er het doch d’Zü̦ü̦g vo n sịne n Modäll ụụsḁg’leese n u nd zu däm Charakterbild z’seeme ng’stellt, wo n eer si ch het voorg’noo̥ n g’haa n. Der Anker isch Charakterma̦ler.

Drum isch da̦ u nd dört öpper, wo si ch bi däm berüehmte n Maa n abso̥lut o ch het welle n la̦ n mache n, mit dem Bild nid rächt z’fri̦i̦de n g’si̦i̦ n. Soll das mi̦i̦ ch sịị n? Das isch doch nid mi̦i̦ ch! D’s Bild glịịchlet me̥r ja̦ schoo̥ n; d’s G’sụ̈ụ̈n weer es no ch; aber ich bi n doch nid so alt! So un d an͜ders het’s de nn öppḁ g’häiße n, wenn d’s Ankerbild u nd d’s Spiegelbild e n chläi überéggs choo̥ n sịị n. Uf söttigi Porteree im g’wöhnliche n Sinn het er si ch o ch gäng weniger ịị ngla̦a̦ n. Dḁrfü̦r het er Lụ̈t, wo n ĭhm interessant vorchoo̥ n sịị n, gäng u nd ggäng ummḁ n ĭhm mache n z’hocke n. Wer i n däm hundertfränkigen Ankeralbum 4 384 äi n Heliogravüren um die an͜deri aa nluegt, oder nu̦mma n scho n i n der illustrierte n Gotthelf-Ụụsga̦a̦b, oder i n der Schwịzerg’schicht vom Sutz 5 bletteret, rüeft uf den erste n Blick: eh, das isch ja̦ dee r u nt dee r! Da̦ der «Zinsheer r» isch der Notar Sigri, u nd der Mälcher Peter im Beere n isch der Schuldner, wo zahlt. D’Frau Heß täilt «d’Arme nsuppen» ụụs, u nd d’s Ni̦ggi Elịịs isch als di lieplichi «Schwester» i n der «Krippe» ụụf- (oder aab-) g’figụ̈ụ̈rt. Der Leue nberger isch Pfahlbauer un d isch Zụ̈ụ̈ge n im «Ehekontrakt»; un d es Mäitschi von ĭhm wirt im schrịịbe n vom jüngere n Schwesterli «g’stöört» usw.

E n wahre r Verwandlungskünstler isch der Luftschlosser g’si̦i̦’ n: der Vatter vom früech g’storbbne n Luftschuester oder Lufter, wo wi der Luftsattler gäng i n der Luft g’si̦i̦ n isch; das wott seege n, si häigi’s im tue n u nd reede n gäng i n der Ịịl gnoo̥ n, das s weni g guets dḁrbịị sịg ụụsa choo̥ n. Dä r guet alt «Luftschlosser» het dä n Naame n nid verdienet. Är isch e n flị̆ßige r un d e n g’schickte r Maa n g’si̦i̦ n, wo in Amerika z’erst als Uhrimacher u nd dụ als Schlossermekaniker sị ns Broo̥t verdienet u nd z’lĕtzt da̦häim als Fịsịggeler de n Lụ̈t g’fịsịggelet 6 het; är het ’nen alli mügliche n Sache n z’weeg- oder ummḁ g’macht. Nu n, de r Maa n mit sịm wunderfịịne n G’sicht u nd dene n elastische n Zü̦ü̦g het der Anker abaarti guet chönne n brụụche n. Er het ’nḁ für de n «Lavater» gnoo̥ n. Er het ’nḁ la̦ n «Großvaters Andacht» fịịre n. Er het ’nḁ n als «vereinsamte n» Greis g’macht d’Gaffẹmühlli z’drääije n. Er het in ihm d’s rächt Modäll erli̦ckt für de n Fallstaff. Er het ’nḁ n o ch als Zụ̈ụ̈gen aa ngrüeft im «Ehekontrakt».

De r Bueb, wo dem andächtige n «Großvater» vorli̦st, isch der Gasche n Xanderli: «ụ̈se Her r Verwalter» ( S. 341), wo der Familien Anker i n Hụụs u nd Garten u nd Dorf aller Gattig Dienste n het g’läistet. Der Inschi̦nöör Widmer het o ch so n e n dienstbare n Gäist g’haa: der Fäldmässer z’Si̦i̦sele n. — An͜deri Neeme n tööne n hingege n öppḁ wi Băbi Rüedels Lịịsi, wi dee r u nd tee r Jaako̥b oder Mäxel, wi der Lụggi (Ludwig) oder d’s Lụggi (Luise, d’s Lịịsli), der Mịggi (Emil) oder d’s Mịggi (Maria); oder us der Zit, wo alls zwöo̥ Neeme n g’ha n het: d’s Ammarei (Anna Maria). I n der Täubi säit mḁ n däm de nn richtig d’Amarolle n; u nd das mahnet scho n chläi n a’ n Ri̦ggi Pu̦mmer, oder de nn a n d’s Breemen-Elsi, wo bi allem reede n gäng ḁ lsó g’schnu̦u̦r ret oder b’brummlet het, oder a n Sprịng-Sammi, wo gäng i n de n Sätz g’si̦i̦ n isch. Die schi̦i̦nen umma der «Luftschuester» z’eefere n (zu wiederholen).

1

Bruns Künstlerlexikon I, 593-5. Vgl. «Ein Äffchen als Lebensretter» im «Berner Heim» 1910, Nr. 29.

2

Im weitesten Sinn: Gemälde. Im Ursinn: das herausstudierte, «hervorgezogene» (

pro-tactum, por-traict, por-trait) Gesamtbild der Gesichtszüge eines Menschen.

3

Vgl. den Bergführer als genialen Pfadfinder:

Gw. 26.

4

Verlag Zahn.

5

Ebd.

6

Erinnert an die Ausdrücke im

schwz. Id. 1, 1078 f.

Gemalt von R. Münger.

Lina Blank

17 jährig

Nu n, di ganzi Art, wi der Anker g’schaffet het, u nd dä r erstụụnlich Rịịchtum, wo n er g’schaffe n het (siehe die folgenden Abschnitte), häin ihm e n Volkstümlichkäit ịị nträit, wo n eer gar nid erwartet u nd nid g’suecht het. Bi an͜dere n Bilder vo n unzwịịfelhaft große n Mäister, a n die der redlich un d ụụfg’weckt Maa n wegen ĭhrem sichtbare n Flị̆ß mit Respäkt ụụchḁ luegt, het’s scho n öppḁ g’häiße n: Es isch mị n Seel schöo̥n, aber i ch cha nn’s nid verpu̦tze n! Oder mḁ n het’s, wi äiner Töchterli, dere n’s Mueter als e n gueti Chöchi äinisch öppis ganz abaartigs het uf de n Tisch g’stellt. Da̦ häi n si g’chü̦stet un d e n chläi n d’s Mụ̈ụ̈li verzooge n u nd dḁrzue heerzliebi, süeßi Äügli g’macht u nd g’säit: O Mueti, es isch rächt, rächt guet g’si̦i̦ n, aber mach ämmel ni̦mme̥ hr mee̥h dḁrvoo̥ n!

Was der Anker nid us pụụrer sụụrer Verpflichtung ungern g’schaffet het, das ma g ma n gäng luege n; u nd mi luegt’s lang u nd cha nn chụụm dḁrvoo n, wi̦l mḁ n so uf der Stell verstäit, was es isch, u nd wi̦l es äi’m so vi̦ll, vi̦ll säit.

Das het grad der erst Verleger vo n sịne n Werk: der Goupil z’Paris, a n de n «Blaaustrümpf» un d a n de n «Bụrbaki» (von 1871) un d a n der «Pfahlbauere n» zu sị’m u nd zu Ankers Glück zur Gältung ’bra̦a̦cht. Und glịị ch na̦ ch’m Tod vom Mäister häi n di Ụụsstellige n z’Neue nburg (1.-30. November 1910) u nd z’Bern (15. Januar bis 15. Februar 1911) u nd z’Zürich (7. Mai bis 5. Juni 1911) 1 bewi̦i̦se n, wie «Kunst Gunst bringt» und «das Volk seine Idealisten liebt.» 2

Nachhaltiger häi n zwa̦r Zịtige n u nd b’sun͜ders Zịtschrifte n g’würkt. 3 Aber nụ̈ụ̈d gäit über di Art, wi mit Hülf vom «Säemann» u nd vo n der Wanderụụsstellig vo n 260 religiöse n Bilder iezen n o ch vier prächtigi Ankerbilder di schụụrig schöne n Mämmi a n der Wan͜d u nd di Album-Mämmi (Helge n, Buechzäiche n) uf dem Tisch 4 mit dem Kunstwert vo n de n Bilder uf dem Mämmi-Schịggeree aa nfange n verdränge n.

U nd das s i n de n Zälle n vo n de n Stra̦a̦ffanstalte n das eernste n schwịịgen am Sunndḁ g dür ch das stille n reede n vom Mensche nfründ Anker verkleert wird, fräüt äin’ oo ch.

Mḁ n verlangt ja̦ doch vom Künstler, «daß uns seine Werke freudiger, größer und besser machen», 5 u nd vo n der Kunst, daß si ụ̈ụ̈s daas bring, 386 was i ns d’s Leebe n versäit: Harmonii zwüsche n de n Seele nchreft, wo im Kampf für Broo̥t u nd Ee̥hr ḁ lsó us enan͜dere n ’zerrt u nd g’risse n werte n.

Wer ụ̈ụ̈s, we nn mier’s nöötig häi n u nd mögen u nd müeße n loose n, am mäisten u nd d’s beste n säit: dee r isch ụ̈ụ̈s di wahri Autorität, u nd wen n er’s e̥käim an͜dere n Möntsch weer.

1

Diese besonders reichhaltig und erschöpfend.

2

Wahlspruch des jüngern Bitzius.

3

So die Anker-Nummer der «Schweiz» mit dem schönen Aufsatz von Albert Geßler in Basel; die Schweizer Familie; das «Sonnt.-Bl.d. Schweizerbauer».

4

Vgl. Schweizerdorf 1911, 285 ff.

5

Weltchronik 1912, 21.

Innerhalb seines weise umgrenzten Arbeitsfeldes entfaltet Anker eine so erstaunliche Mannigfaltigkeit persönlicher Charakterbilder, daß wir bloß eine kleine Auswahl solcher in das folgende Thema einordnen können.

Achten mir zunächst auf Einzelheiten des Leibesäußern. Da fällt uns vor allem die ansehnliche Leibesgröße und die Wohlgestalt recht vieler halbwüchsiger Bueben u nd Mäitli ins Auge. Sie liefern einen großen Beitrag zum Nachweise, daß dank der vielfach verbesserten Lebenshaltung d’Schwịzer groo̥ße n. (Im letzten Jahrzehnt durchschnittlich um 2 cm.) Gewiß fehlt auch heute weder der kleine, dicke Chnü̦ü̦rbs, der Drụ̈ụ̈ Määs Chrü̦ü̦sch höo̥ch, der Rụ̆́mpị̆ser, noch die «Knirpsin»: der Pfu̦mpf und der Fu̦nggel, das Pfu̦mpfli und das Fu̦nggeli. Noch leben das häßlich magere, alte Schi̦i̦rbbi, das Brächche nschịtt, die Schịntelle n (Kartoffelschale), wie ungekehrt die Bieße n oder die Bü̦tti als unförmlich dickes Weibsbild fort. Allein, sie finden ihr Gegenbild im Länge n und in der Länge n ( S. 323), im Ggaali und Gaabli. Eine unebenmäßig Gewachsene ist e n Ha̦a̦gge n, es Hu̦u̦schi, e n Chrü̦mchel, e n Gnauggel, e n Chru̦tze n. Ein allzu höo̥ch G’schoßne r, ungeschlacht Langer heißt der Gịịbi, eine Überschlanke der Schwane nhals. Von einem verstorbenen Durni sagt man: Mi hätt’nḁ chönne n chnü̦pfe n (durch Abschnürung zwöo̥ us ihm mache n). Auch an Männern mit kräftigem Mu̦ggel (Wulst) am Oberarm, der von g’eederiger (sehniger) Konstitution zeugt, fehlt es nicht.

Die Größe der Gestalt hängt, wie der Maler weiß, an der Lengi oder Chü̦ü̦rzi der Bäi n oder altseeländisch: Schäiche n, Scheiche n. Sie kommt in Betracht bei der Ausgiebigkeit des gaa n oder lạuffe n; des laufen oder springe n; des springen oder gu̦mpe n, satze n; des kindlichen pföösele n, na̦a̦chḁhümpele n, des gra̦a̦gge n und schna̦a̦gge n uf allne n Viere n; des täppisch und läppisch uf öppis 387 ummḁ tschalpe n und des schwerfällig den Fuß aufsetzenden trappe n oder chniepe n, sowie des gegenteilig behenden chleebere n (klettern).

Wie das stü̦pfe n mit dem Fueß und das mü̦pfe n (e n Mụpf oder es Mü̦pfli gee n) mit den Ellboge n («boxe n») der Brutalität dient, wie bänggle n oder schieße n dem kunstgerecht geworfenen Fußball oder dem vo n Han͜d geschleuderten Stein gilt, so ist der unverkümmerte Zeefe n (die Zehe, der Zeeije n) des barfuß Gehenden immer noch der Prototyp der zu wunderbarer Kunstfertigkeit und Ausdauer berufenen Fingere n.

Das konstantiert stärkere Wachstum des lingge n Bäi n und des rächten Arms beruht (wie dasjenige des dem Sprachzentrum benachbarten linggen Ohre n) auf dem vermehrten Gebrauch der also bevorzugten Glieder. Charakteristische Ausnahmen zeigt die Linkshändigkeit nicht weniger Seeländer, die bi’r lingge n Han͜d sịị n oder i n lingg sịị n, Linggi sịị n, i n lingg ässe n usw. statt bi’r rächte n Han͜d oder i n rächt, i n rächts. So ißt in der « Krippe» eine Kleine sehr geschickt i n lingg, ohne wie ein anderes, rechtshändiges, uf d’s Mänte̥lli z’leere n. Gleichwohl findet sie ihre Kleinmeisterin, welche sie zu veranlassen sucht, d’s schöo̥ne Hän͜dli z’brụụche n. Aus den Jahren 1655, 1667, 1736 begegnen uns Hans Weber und Hans Baudritsch der Lingg, 1671 aber einfach: der Lingg, 1811: «lings Rüdey» ( Lingg’s Rüedi). Also ein guter Beitrag an die 2% linkshändiger Europäer; zugleich eine Mahnung, nach dem Beispiel intelligenter Naturvölker beide Hände zu gleicher Gwaanig zu erziehen. Auch bei zweihändiger Arbeit sind viele Seeländer lingg, d. h. die als Führerin des Werkholzes vorn an demselben angreifende Hand ist die linke. Und da wird mit Stolz behauptet:

Di Lingge

n sị

n die Flingge

n;

Di Rächte

n sị

n di Schlächte

n.

Dem Anker het’s nụ̈ụ̈d so guet chönne n wi «Haarstudien». Zu solchen leitete er gewissermaßen auch seine Kinder an, wenn er im Spiel mit ihnen sị ns Ha̦a̦r rächt wüest verchụtzet het, es g’hụụrsch, «hursch» 1 (zerzaust) oder zu einem G’hu̦u̦rsch g’macht, es verhu̦u̦rschet oder verhü̦ü̦rschet (s̆s̆) het, es zu einem Tschụppi oder Tschụ̈ppli («Hu̦ppi») ụụfg’strụ̈ụ̈ßt het, damit sie es zuerst mit dem Strehl, d. h. der weitzahnigen Seite des Doppelkamms, und alsdann mit dem Räine n (der engzahnigen Seite) desselben, auch der Kläiber 2 oder der Lụụser geheißen, wieder in Ordnung bringen. Solches strehle n mit dem Strehl (jetzt svw. Kamm), gefolgt von 388 schließlichem, bü̦ü̦rste n, vollzogen die Kleinen denn auch so gründlich, daß er sie bitten mußte, si söllen ihm nid Löcher i’ n Chopf mache n.