|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

(Das Mundartliche ist älter erlachisch.) 1

taatsbürgerliche Erziehung durch staatsbürgerliche Unterrichtskurse fördern: das forderte 1913 in

Biel der schweizerische Parteitag der bürgerlich Freisinnigen. Es ist dies ein arbeitsreicher und langer, aber gedeihlicher Weg, um Hand in Hand mit gewissenhafter und volksseelenkundiger Rechtspflege mit der Zeit einmal ein volkstümliches Recht zu schaffen.

taatsbürgerliche Erziehung durch staatsbürgerliche Unterrichtskurse fördern: das forderte 1913 in

Biel der schweizerische Parteitag der bürgerlich Freisinnigen. Es ist dies ein arbeitsreicher und langer, aber gedeihlicher Weg, um Hand in Hand mit gewissenhafter und volksseelenkundiger Rechtspflege mit der Zeit einmal ein volkstümliches Recht zu schaffen.

Denn das Recht ergreift, wie es einem modernen Staate wohl ansteht, d’s ganze Lääbe: die ganze Tätigkeit des Staates (alt: G’staat) und seiner Bürger. Diesem Prinzip gemäß sind die Rechtssätze gegenüber früeijer bereits zur Stunde viel vollständiger geworden. In umfangreichen Gesetzen ist das bürgerliche Recht wie das Strafrecht geordnet; und neben den großen Gesetzbüchern regeliere n eine ganze Menge G’setzli einzelne Lebensgebiete. In eingehender Weise schreiben die Prozeßgesetze vor, in welchen Formen vor dem G’richt verhandelt ( ’brozidiert) werden soll.

548 Wie aber stellt sich die Bevölkerung im allgemeinen zu dieser ganzen Gesetzgebung? Man darf wohl nicht behaupten ( mḁ n r chönnt neumḁ n nid grad sääge n), daß ein nahes und vertrautes Verhältnis zu ihr bestünde. Überhaupt steht ja der Bürger dem gesamten Rechtswesen kühl und mit wenig Verständnis gegenüber. Er ist leicht geneigt ( hu̦rti g dḁrbịị), es für ein kunstreich angelegtes Werk voll Fallen und Schliche anzusehen, mit welchem e n brave r Maa n möglichst wenig soll z’tüe n haa n. Deswegen bleibt er mit seinen Rechtskenntnissen ganz auf der Oberfläche. Maßgebend sind für ihn der ganz eng verstandene Wortlaut oder die unbedeutende Äußerlichkeit. Nur selten findet sich ein Mann, dem ein Gesetzesartikel mehr ist als ein dürres Wort, und der versteht, in der trockenen Schale den lebendigen Kern, das wirkliche Wesen zu entdecken. Einen solchen Mann umgibt noch heute, wie den Rechtskundigen des Mittelalters, die wohlige Atmosphäre des Vertrauens und des Dankes von hundert Beratenen nah und fern, oder aber die Isolierschicht des drei Schritt vom Lịịb gehaltenen Respekts, wenn nicht des wehrlos sich suhlenden Hasses. Gang zum alte n Wäber Hans! U nd wi n äär de̥r seit, so mach’s! Es isch bi mier ó ch guet choo n! — Jää, der Hö́ubi-Brecht cha nn meh weder Brot ässe n! — Vor dem Braatschi-Semmel nimm di ch de nn nu̦mmḁn in Acht! Dää r Tonner het d’s Obligazione nrecht, u nd mḁ n r g’seht gäng öppḁ Liecht bịị n ĭhm bis am ängle̥fi!

Die Entwicklung eines festen Verhältnisses zu Recht und Gesetz wird zumal in exponierten Grenzbezirken, wie dem des Amtes Erlach, erst recht erschwert. Dieses ist nach allen Seiten von fremden Rechtsgebieten umschlossen; und gerade diejenigen Orte, mit welchen der lebhafteste Verkehr unterhalten wird, leben unter andern Rächte n. So im Südosten und Süden die Freiburger Orte Cheerze rz und Mu̦u̦rte n; im Süden das waadtländische Wiflisburg; im Westen Neue nburg, im Norden Neue nstadt und der Berner Jura: der erst 1815 dem bernischen Staat angegliederte neu Kanton mit dem bisherigen eigenen Recht. Nur schmal und wenig begangen ist das Verbindungsstück, das nach Osten hin über Hagneck und Teuffele n den Zusammenhang mit dem übrigen alte n Kanton herstellt. Bei solcher Sachlage sind naturgemäß allerlei Schwierigkeiten der Rechtsprechung nicht ausgeblieben. Zeigen wir das an zwei Exempeln!

Zwei Dorfgenossen und Nachbarn treffen sich uf dem Määrid z’Landero̥ n. Der eine ist mit eme n zweujährige n Stierli (Ochsen) dorthin gefahren; der andere ist hingegangen, ein solches Zugtier zu kaufen. Sie werden nach kurzem määrte n handelseinig. Der Käufer 549 zahlt bar, nimmt d’s Dierli a n d’Hand und geht mit dem Verkäufer gäge n heei m zue. Unterwegs aber entdeckt er am erworbenen Stuck einen Fehler: Es ist so stark sinnig, daß es nach der mäßig anstrengenden Reise heftig hustet. Obendrein tuet es d’s Wasser frässe n. Er isch reuig und möchte den Kauf rückgängig machen. Welches Gesetz ist da maßgebend? Das neuenburgische, welchem der Marktort untersteht, oder das bernische, aus welchem die eerlḁche̥rische n Amtsgenossen kommen? Nach strengem Recht wohl das erstere. Denn in Landeron wurde der Kaufvertrag abgeschlossen und vollzogen. Aber nach unserm Gefühl das letztere. Denn keiner der beiden Bauern hat auch nur einen Augenblick d’ra n ’denkt, daß er unter einem fremden Recht stehen könnte, und die Wirkungen des Vertrags kommen lediglich auf bernischem Gebiet zur Geltung.

Ein Bauer und Fuhrhalter von Eiß geht auf den Määrit nach Wiflisburg. Dort trifft er einen ihm wohlbekannten Roßju̦u̦d, der ihm ein Pferd feil het: Es ịịsigs («eisernes», grobknochiges), aber guet g’stellt’s und g’razionierts Dier. Er traabet es ihm und spannt es schließlich ein, damit in allen Gangarten die beiden nach Murten befördernd. Er sprengt es (macht es galoppieren); es wird gar nicht mu̦ch (matt). Är spitzt d’Geisle n (peitscht das Tier); es geit wi zu mene Rohr ụụs, hat aber sofort wieder g’ruehiget und geht im Schritt. Er ladet unterwegs drei Fußgänger auf; das Tier la̦a̦t nụ̈ụ̈t staa n! erklärt der Besitzer. Daheim übergibt er es dem frische n Stallchnecht. Keine Spur von Bi̦i̦ßer oder Schleegler, der ei’m ei ns ụụswüscht; nichts von faltschem (zornmütigem) oder hässigem Wesen. Auch ịị ng’ritte n sei das Pferd in richtiger Weise, ward versichert. Also es Ụụsbunds guets Roß! Es wird denn auch sofort mittelst eines Wechselbiliee ’zahlt, und der Verkäufer gibt auf erstes Verlangen Gewähr für g’sund und g’recht.

Zitlig daheim, setzt der Inser sich zum z’Vieri. Doch kaum hat er den ersten Bissen im Mund, so stürmt der vierzehnjährige Junge in die Stube: Vatter, mit dém Roß bist du̦ de nn nid aa ng’läit! de r Roßjụụd isch en unguete r Haagel, e n b’schi̦ßne r Hun͜d! Das Roß isch ja̦ n e n Chrüpfedrück (e n Chopper, e n Chopperi, ein Krippenbeißer)!

Richtig ist, wie der Vater sich umsieht, die halbe Krippe ruiniert. Es handelt sich also nicht bloß etwa um einen Chrüpfewetzer, der, sobald ’nḁ der Lụụn aachunnt, mit dem Feilen der Zähne am Krippenrand si n Mụụsig aa nfa̦a̦t, wenn er einmal di Moode het.

550 Auch der gewiegte Pferdekenner ist also b’schi̦sse n, wie o ch, der g’schịịdste n Chatz e n Mụụs ertrünnt. Doch getrost, er hat ja die Währschaft im Sack, schwarz auf weiß. Sofort wird an den Sohn Abrahams geschrieben.

Was antwortet der? «Hätt’sch g’schaaut!» Ich habe die Währschaft ja bloß auf einem Fetzen Papier ausgestellt, und du hast kein Doppel reklamiert, wie das freiburgische Gesetz es als Beding der Währschaftsgültigkeit vorschreibt! Und besinne dich daran, wo ich die Währschaft geschrieben habe! In Murten und nicht in Wiflisburg.

Das wußte nun freilich selbst unser Fuhrhalter nicht; und hätte er’s gewußt, so hätte das Dür chenandere freiburgischen und waadtländischen Gebiets am Murtensee mit der Rechtsverschiedenheit auch ihn immer verwirrt. Er hatte bloß einen Rechtsgriff: die betrügerische Absicht und deren Ausführung. Handelte es sich doch um einen dem Verkäufer ụụsdruckelig bekannten Mangel, welcher umma gi bt (für welchen dem Käufer Entschädigung gebührt)!

Ein befreundeter Tierarzt ermunterte ihn denn auch: dää n muest du aa ngriffe n! Aber, du muest luege n für ’ne n Mụụli! Der Prozeß kam nach langer Gigampferei vor Oberg’richt. Auch hier gab es wiederholte und weitläufige Verhandlungen: die Parteien si n es pắr Maal z’Bredig g’si̦i̦ n. Und erst nach bedrohlichem Schwanken het en Oberrichter d’s Loch im Haag g’funde u nd der Rank, um den Betrüger bi’m Säuohre n z’näh.

Solche Nötigungen, durch brozidiere n sich sein gutes Recht zu erstreiten, erhöhen die Achtung vor Recht und Gesetz nicht, das cha nn mḁ n denke n! Allerdings hat das schweizerische Zivilrecht hierin teilweise Wandel geschaffen. Auf andern Rechtsgebieten aber dauert der territoriale Unterschied fröhlich weiter.

So wird der Fuhrmann, der auf neuenburgischem Gebiet, wenn’s fi̦i̦ster isch, ohni Latäärne n fahrt oder bi’m Schnee ohni G’schell, unbarmherzig gebüßt, während er auf bernischem Boden wenig oder nichts zu fürchten hat. D’Neue nburger Landjeger sị n dru̦ff wi der Tụ̈ụ̈fel. Auch auf dem Velofahrer, der kein Nachtlicht brennen hat. Das ist recht und billig, sofern es allstund heißt: dem einte n billig, dem andere n recht!

Leicht aber kann das «Ansehen der Person» einer Radlerin zugute kommen, welche mit einem Mụ̈ụ̈li wi n es Ärdbeeri am Gefahr drohenden Posten um ein Zünthölzli zu bitten versteht, da trotz allen Hoffnungen auf nunmehrige Beständigkeit das Liecht so liecht ausgehe.

551 Und wie bei einer kleinen Polizeiübertretung, so steht es bei schweren Verbrechen. Ein Schritt links oder rechts — die gleiche Tat hat ganz ungleiche Folgen.

Wieweit das neue, mit Neujahr 1912 angetretene Zivilrecht in den Herzen der Bürger sich Heimatrecht erwerben wird, ist schwer zu sagen. Dem alten bernischen Zivilgesetzbuch, das beinahe ein Jahrhundert gegolten hat, ist es — wie oben ansgeführt — nicht gelungen, tiefe Wurzeln zu schlagen. Wohl sind die äußern Formen des Rechtsverkehrs beobachtet worden; ins Volksbewußtsein aber sind große Teile des Gesetzes nicht übergegangen. Neben den gesetzlichen Vorschriften hat sich in einzelnen Gebieten eine dazu im Gegensatze stehende Übung und Anschauung erhalten, während in andern Teilen die Berufung auf das Gesetz, wo sie wirklich vorkam, aus Bosheit geschah.

So wurde das Vorrecht des jüngsten Sohnes, das in andern Landesteilen (zumal im Ämmitaal) so eifrig gehandhabt wurde und so tiefgehende Folgen nach sich gezogen hat, im Seeland nur selten geltend gemacht. Wo es hier angerufen wurde, war es ein Zeichen, daß die Teilig des elterlichen Nachlasses im Streite vor sich ging. Normalerweise wurden gegenteils die Grundstücke ohne Unterschied des Alters und Geschlechtes verteilt. Alli z’sääme n, Bueben und Meeitli, hei n glịịchvi̦i̦l Land ’berchoo n.

Im Gebiet des Nachbarrechts, das bei der gewaltigen Zerstückelung des Grundbesitzes ( S. 298) besonders wichtig ist, hat sich weder das bernische Gesetzbuch durchzusetzen vermocht, noch haben sich die Übungen so stark und einheitlich erhalten, daß von einem Gewohnheitsrecht gesprochen werden könnte. In Streitfällen galt natürlich das Gesetz und das Ergebnis war ein Urteil, das mit dem Bedürfnis des Grundstückes und dem Rechtsbewußtsein des Betroffenen im Widerspruch stand.

Derartige Zustände werden sich allerdings bei jeder Vereinheitlichung des Rechts auf kantonalem wie eidgenössischem Boden ergeben. Glücklicherweise ist aber das neue schweizerische Zivilgesetzbuch bedeutend weitherziger als das aufgehobene bernische. Man darf hoffen, daß es die Einheit nicht unnötigerweise auf Kosten der örtlichen Rechtsanschauung und Rechtsübung herbei- und durchführen wird.

Es wäre jedoch verfehlt, anzunehmen, daß die Rechtsprechung von den Eigentümlichkeiten des Landes und seiner Bewohner unbeeinflußt bliebe. Trotz allen Vereinheitlichungen ist dieser Einfluß sehr gut spürbar, vorab in der Form, manchmal auch im Ergebnis der Gerichtsverhandlung.

1

Unter Mitwirtung von Justizdirektor Karl

Scheurer von Erlach,

Hämmerli von Gäserz, und

Häberli, gew. Gerichtspräsident in Erlach. Das Mundartliche mit Hilfe von Amtsrichter und Gemeindschreiber

Künzi in Erlach und Lehrer

Probst.

|

|

Amtsrichter und

|

Hierfür sorgt im Amts- und Gerichtsbezirk Erlach schon dessen Kleinheit. Mit seinen füfe ndsibe nz’g Hunderten Einwohner ist er eins der kleinsten Ämter. Bekanntermaßen ist das kein sehr glücklicher Zustand. Doch hat derselbe neben seinen starken Schattseiten auch sein Gutes. Die Rechtsprechung bekommt in diesen engen örtlichen Schranken ḁ lsó öppis G’müetlichs, das ihr nicht immer zum Schaden gereicht. Der Richter g’chennt d’Parteie n, u nd d’Parteie n g’chennen ihn. Und selbst, wenn der Angeschuldigte sich vor Amtsg’richt verantworten muß, pflegt er getrosten Muts den Weg anzutreten. Weiß er doch: dort sitzen als meine Richter der Äärnst und der Brecht; und die wüsse n scho n, daß mier recht Lụ̈̆t sịị n. Und sollte es ihm auch schlecht ga̦a̦: er fügt sich doch eher ( ehnder, in Ins: ennder, eeijer, eier), weil er weiß, daß er nicht von Unbekannten, sondern von Männern seines Vertrauens gerichtet worden ist. Die haben nicht der Möntsch in ihm, sondern den Übertreter eines Gesetzes verurteilt und erklären jetzt: Jä lue g, mier hei n müeße n!

Jeder vor Amtsgericht Geladene kennt von den über das ganze Amt verteilten Amtsrichter wenigstens einen: der Groß z’Si̦i̦sele n; 553 oder der Wäber z’Brüttele n; oder der Haldimaa n z’Mulle n; oder der Chüenzi z’Erlḁch ( S. 557).

Der letztere Ort ist Gerichtssitz, wie überhaupt Amtssitz geblieben. D’s Stedtli het’s mööge n! durfte Erlach nach jahrhundertelangem wöögle n zwischen dem Stadtg’richt Erlach und dem Landg’richt Ins um die Hegemonie triumphieren. Doch trug es seinen Sieg in keiner Weise zur Schau. Justitia sorgte dem vereinten Ruf von Land und Stadt:

Komm herab, du schöne Holde,

Und verlaß dein stolzes Schloß!

Das überließ ( S. 579) sie der Obsorge, daß der gefährdeten Zukunftsbürger weniger mit ihre n z’tüe ’berchöömi und zog zur Erledigung wirklicher Händel hinab mitts i n d’s neu Understedtli in den geräumigen, aber gänzlich schmucklosen alte n Spittel. Ein Gebäude, das nach seiner Neueinrichtung ganz ụụsg’seht, wi anderi Hüüser oog. Nur die schlichte Taafele n «Amthaus» leitet den Fremden an den übrigen Verwaltungslokalen vorbei in die Gerichtsstube, wo lediglich das Waape n Niklaus Manuels und die Wappen der übrigen alte n Landvögt von Erlach die äußere Dürftigkeit vergessen lassen, mit der die altersgraue Matrone sich häuslich eingerichtet hat. Da ist das städtische Ra̦a̦thụụs mit seinem stilvollen Saal öppis anders!

Das trostlose Aussehen der Gerichtsstube treibt die Vorgeladenen zu anderweitigem Verbringen ihrer Wartezeit. Und die Gelegenheit ist günstig! Nụmmḁ n grad über d’Gasse n isch der Roth. In seinem Wi̦i̦rtschafteli spielt sich ein mächtiger Teil des Gerichtsverfahrens ab. Es ist die Stätte der Kriegsberatung und der Friedenspräliminarien, der Ort, wo die Triumphe und die vae victis stiller oder lauter ausklingen. Hier liefern sich Parteien, die selbst am milden und süßen Schloßberger bööse n Wịị n trinke n, hitzige Vorgefechte; hier aber auch gibt’s mitunter Aussöhnung und Vergleich: en Ụụsmachete n; ma nr macht ụụs. Wer aber unerbittlich mit seinem Handel vor den Richter will, nimmt no ch ei ns, um zu Rede und Gegenrede d’s Mundstuck z’salbe n.

In Erlachs Wirtschaften überhaupt beschäftigen die Gerichtsverhandlungen die Müßiggänger. Voll Interesse sitzen oder stehen diese um die Parteien und helfen emsig, den wahrscheinlichen Austrag des Handels zu beraten oder das ergangene Urteil zu besprechen. Vor de n Fänster u nd de n Tü̦ü̦re n stehen g’wunderigi Wịịber und warten gespannt, was ’s ächt öppḁ chönnt z’erlääbe gää n. Hie und da erhaschen 554 sie ein Stück vom Jubel des Siegers oder vom Groll des Besiegten. Jedenfalls aber sehen sie voll Interesse, wie d’s G’richt nach vollendeter Sitzung würdevoll durch die Gassen schreitet; und mit Spannung warten sie, ööb es diesmal i n d’Eerle n gang oder zum Zü̦lli zum z’Mittág.

Mit der gegenüberliegenden Wirtschaft aber, als faktischer Wartstube n, steht auch der Gerichtsdiener in engem Rapport. Der als solcher amtierende Kaperaal oder Wachtmeister stellt sich im entscheidenden Augenblick ans Fenster und winkt hinüber: iez chöömet di̦i̦r!

Die im Wirtshaus geholte Anregung hält dann begreiflich über d’Gaß, d’Stäägen ụụf und über d’Schwellen überḁ an und vor, was den, Richter die Handhabung der Sitzungspolizei oft nicht wenig erschwert.

Auch der Richterspruch ist bisweilen vo n b’sunderiger Art.

In einem der erlachischen Dörfer lebte vor Jahren der Ferdinand Rubeli (der Ru̦u̦beli-Bụx). Er isch e n Sụ̆́ffel g’si̦ị n u nd het es böös’s Mụụl g’haa n. Dies brauchte er mit Vorliebe gegen den Landjeger, der ihn dafür regelmäßig und gewissenhaft aa nzeigt het, wenn es neuen Skandal gab. Das kam auch meh weder nöötig vor. Eines Tages führte der Landjäger, der nebenbei ein eifriger Ziegenzüchter war, seinen Geißbock von einer Prämiierung heimwärts durch das Dorf. Den Augenblick benutzte der Ferdinand Rubeli, und der Landjäger erstattete folgende Anzeige: «Als ich mit meinem Ziegenbock durch das Dorf ging, lief der Rubeli hintendrein und rief so laut er mochte: Er stinkt! er stinkt! Natürlich meinte er mich und nicht der Bock. Ich verlange Bestrafung wegen Verleumdung und Verurteilung zu einer angemessenen Entschädigung.» Der Richter fällte das folgende Urteil: Der Ferdinand Rubeli gibt zu, gerufen zu haben: er stinkt. Er behauptet jedoch, er habe den Ziegenbock gemeint. Nun ist bekannt, daß ein Ziegenbock stinkt. Bei seinem Eigentümer ist das gleiche wohl möglich, aber nicht sicher. Es ist also nicht mit der nötigen Sicherheit festgestellt, auf wen sich die angeschuldigte Äußerung bezogen hat. Da nun nach anerkannter Rechtsregel im Zweifelsfall diejenige Annahme zu gelten hat, die dem Angeklagten günstiger ist, so nimmt der Richter an, es sei der Ziegenbock und nicht sein Eigner gemeint gewesen. Der Ferdinand Rubeli wird infolgedessen von Schuld und Strafe freigesprochen und der Kläger zu den Kosten verurteilt.

Das Urteil fand den Beifall nicht nur des Ferdinand Rubeli.

Nur selten wird ein Urteil an das Oberg’richt in Bern und dessen Kammern wịter ’zooge n. Nach seltener geht ein ausdauernder Streiter mit seinem Widerpart bis vor das Bundesg’richt in Lausanne. Auch die Assisen des Seelandes: das G’schwoorne n-G’richt, hat in seinen halb- oder dritteljährlichen Sitzungen z’Biel under weeni g mit dem Amt Erlḁch z’tüe n.

Aber selbst der erstinstanzlichen Urteile gibt es in diesem bäuerlichen Bezirk weit weniger zu fällen als in dem noch engern, aber industriellen Amt Biel. Aus dieser Stadt auch, wenn nicht aus dem benachbarten Nidau, muß das Amt Erlach d’Fü̦ü̦rspräche n sich verschreiben. Daher die etwas boshafte Bemerkung, wie sie in landläufiger Analogie auch der Arzt sich gefallen lassen muß: keine Rechtsanwälte, drum wenig Rechtshändel.

Tatsächlich nimmt im Erlachischen der Bürger den Richter nicht stark in Anspruch. Mḁ n r isch wöhler, wenn mḁ n nụ̈ụ̈t mit dem G’richt und mit de n G’setzi z’tüe n het. Schwere Verbrechen kommen selten vor. Die meisten Straffälle betreffen Schelthändel und kleinere Mißhandlungen, zu denen sich die Leute in ihrem raschen, mitunter heftigen — gääije n — Wesen hinreißen lassen, wohl auch Drohungen leichter und weniger leichter Art. Häufig freilich hören solche sich schreckhafter an, als sie gemeint sind. Es heißt etwa: Waart nu̦mmḁ n, i ch verschla̦a̦ n der d’Scheiche n! Oder: Chu̦mm zụụha, i ch verchnü̦tsche n der der Grind! So tönt es no ch grad einisch; aber vom Wort zur Tat ist gewöhnlich ein weiter Weg.

Von eigentlicher Bosheit isch weeni g z’g’spü̦ü̦re n. Am ersten öppḁ denn, wenn zwei Nachbarn in Streit geraten und sich mit ihren Familien wie zwei Heerlager gegenüber stehen. In Dörfern, wie den seeländischen, schafft die große Nähe der Häuser zahlreiche Berührungspunkte, so daß bei zänkischer Veranlagung der Streit bi men iedere n chlịịne n Dingeli losgehen kann. Es isch mäṇgisch grad wi d’s Fụ̈ụ̈r im Moos: wenn mḁ n glaubt, mḁ n sịg ĭhm Meister woorte n, frißt es sich i n der Tieffi under dem Grabe dü̦ü̦rḁ, oder nimmt mit der Bịịse n e n große n Satz drüber e nwägg und brönnt ääne n na̦a̦chḁ u̦mmḁ wịter. De nn heißt’s: ú̦f ĭhn, wi mit der Büchsen uf d’Spatze n!

Bei der Verlegung der Korrektions- und Zwangsarbeitsanstalten ins Seeland (s. u.) befürchtete man eine schlimme Beeinflussung, sozusagen eine moralische Verseuchung der Umgegend. Als wäre den bei aller freien Bewegung so streng überwachten Sträflingen nicht daran 556 gelegen, so rasch als möglich witer z’ga̦a̦ n und zwischen sich und die Anstalt eine Distanz zu legen, wi witer wi lieber!

Auch mit Streitigkeiten über Mein und Dein, wie mit sachverwandten Privathändeln ist das Gericht zu Erlach nicht stark belastet. Schon weil, wie oben angedeutet, die Leute einen ihrer kostbaren Arbeitstage opfern müßten, für zu n eme n Fü̦ü̦rsprech z’lauffe n; und weil es bei dem allermeist sauer verdienten Vermögeli seinem Besitzer chatzangst wirt, wen n er d’ra n dänkt, was das für Chöste n gi bt, e n Fü̦ü̦rsprech vo n Biel oder gar vo n Bärn la̦ n z’choo n! Denn gewiß sind uf iede n Faal l die Kosten, ungewiß ist der Ausgang. Und selbst der Triumphierende ruft vielleicht hinderdrịị n mit jenem Juden: Au wai, i hab g’siigt! Wär’s g’winnt, verlüürt d’Chu̦tte n, u nd wär’s verlụ̈ụ̈rt, no ch d’s Hemm dli darzue.

Prozesse, die aus reiner Brozidiersucht geführt werden, sind demnach selten. Insbesondere d’Bụụre n hei n nid der Wịịl deßtwäge n ganzi Tage n i n der G’richtsstube n und i n de n Wirtschafte n u̦mmḁ z’rü̦tsche n.

Allerdings gibt es Ausnahmen. So stritt ein Bauer mit seinem Naachbụụr, wo dḁrzue no ch sị n Vetter isch gsi̦i̦ n, um ene n chlịịne n Zopfe n Land mit ḁ-mene z’sääme ng’heiten Ofe nhụ̈sli. Zuerst wurde eine provisorische Verfügung dü̦ü̦rḁ prozidiert. Dann erst folgte der eigentliche Prozeß mit allen Weitläufigkeiten und Zwischenfällen, die nach der bernischen Prozeßordnung möglich sind. Endlich erging das Schlußurteil; der Bụụr het’s verlore n. Het er iez Rueh g’gää n? Neei n! Es juckte ihn nach neuem Streit. Er plagte seinen Anwalt beständig mit dem Begehren, den Handel auf irgend eine Weise neu aufzunehmen. Der Anwalt teilte ihm schließlich mit, daß in außerordentlichen Fällen das «Neue Recht», d. h. eine nochmalige Beurteilung solchen Falles verlangt werden könne. Das sei indessen nur möglich, wenn wichtige neue Tatsachen und Beweismittel zur Stelle gebracht werden können. Deren hatte der Bauer nach seiner Ansicht e n ganze n Hụ̆ffe n; der Anwalt dagegen hielt sie weder für neu, noch für wichtig. Der Bauer drängte gleichwohl zum witer fahre n. Schließlich wurde der Fall einem Profässer der juristischen Fakultät in Bern unterbreitet. Sein Gutachten lautete für unsern Prozeßhelden trostlos. Allein, der gab die Sache nicht auf. Er brachte seinen Anwalt dazu, daß er den Streithandel neuerdings beim Gericht anhängig machte. Die Rechtsschrift, die bei ihrer schwachen Grundlage doppelt wortreich und gelehrt ausfiel, wurde eingereicht, und mit ihr das ganze weitläufige Aktenmaterial. Bei diesem 557 aber lag infolge Versehens auch jenes Gutachten des Rechtsgelehrten. Das het ĭhm du̦ der Boge n g’gää n! Der Richter fand in der Schrift des Professors die allerbesten Gründe gegen die Erteilung des neuen Rechts viel sorgfältiger zusammengestellt und daarta̦a̦ n, als er es je selber hätte tun können. Er fällte sein Urteil rasch, und es war ein Musterurteil. Het iez ụ̈ses Bụ̈ụ̈rli ächt gnue g g’haa n? No ch einisch nit! Är het si ch no ch iez nid chönne n drị n schicke n und het welle n furtfahre n. Nun traten aber endlich seine Verwandten auf den Plan und brachten den Handel mit vieler Not, und erst mit allseitiger Unterstützung zum Stillstand — nicht etwa zum Austrag.

|

|

Amtsrichter und Gemeindschreiber

|

Im Gegensätze zu solch äußerst seltener Trölsucht verlangen in der Regel die Parteien ein baldiges Urteil; und sie geben sich mit solchem zufrieden, ohne die Möglichkeit der Weiterziehung in allen Formen ụụsz’nutze n. Das erfuhr zu seiner Überraschung ein Fürsprech aus Bern.

Ein junger Bauer, ganz e n rächte r, schaffige n Bu̦u̦rsch, hatte, es war Samstig z’Nacht, Händel bekommen. Er hatte Schleeg ’berchoo n und Schleeg ụụsteilt. Ob er oder sein Gegner im Fehler war, konnte nicht mit Sicherheit ermittelt werden. Es isch stockfịịster gsi̦i̦ n, und Parteien und Zeugen widersprachen sich. Schließlich kam der Richter zum Schluß, unser junge Bauer heig aa ng’grịffe n, der andere bloß si ch g’wehrt. Der Angreifer 558 het zwee Tag Cheefi ’berchoo n. Mit Rücksicht aber auf die Unsicherheit des ganzen Sachverhalts anerbot der Anwalt des Verurteilten diesem, er wolle die Frage genau prüfen, ööb mḁ n nid sött appe̥ lliere n. Chöömet i n păr Taage n zue mme̥r! ermunterte er ihn. Der junge Mann ging. I ch wu̦u̦rd appe̥ lliere n! lautete der Befund. Es weer si ch doch gäng der wäärt z’luege n, daß der nid i n d’Cheefi müeßtit! Doch, unser Mann erwiderte: Her r Fü̦ü̦rsprech, dir chöömet z’spa̦a̦t! D’Sach isch me̥r verleidet. I ch bi n am letzte n Samstig i n d’s Amthụụs ’gange n und ha n dem Kaperal Lörtscher g’seit, i ch wöll di zwee Taag grad mache n; är söll mi ch über de n Suundig hin͜derḁ due n. D’Chöste n han i ch óch grad ’ zahlt, und dem Gägner d’E ntschädigung oo ch. Iez machet mer Eue n Ggu̦nte n ó ch graad, Her r Füürsprech; aber wenn der weit so guet sịị n, so machet’s gnädig!

Wenn auch nicht immer mit dieser überraschenden Promptheit, erledigen sich viele Händel in verhältnißmäßig einfacher Weise. Wenn der erste Zorn — di eersti Täubi — verrauchnet und durch eine oft etwas hitzige Auseinandersetzung der gegenseitige Standpunkt zum Worte gekommen ist — wenn si der Chropf g’läärt hei n und enandere n d’Sach g’seit —, sind die Parteien einem verständigen Zuspruch nicht unzugänglich: sie vertragen sich wieder. Ihrem beweglichen Wesen wird der Rückzug nicht allzuschwer. Sie nähme n d’Sach nid so schwäär wie der Emmentaler, der alles, was er unternimmt und im Si̦i̦n n het, gern von Grund aus erledigt, der drum auch nid lu̦gg la̦a̦t («nid lu̦gg setzt»), wenn er den lange geschonten Gegner einmal angepackt hat.

Der gleiche Unterschied zeigt sich bei den Verhandlungen vor Gericht. Bereits im Äänerland östlich des Mooses stehen sich häufig die Parteien unglaublich hartnäckig und verbissen gegenüber. Ihr Kampf gleicht zum Verzweifeln dem früher so beliebten G’mü̦ü̦rt der Schwinger. Im Moosland geit di G’schicht flingger, aber darfü̦ü̦r o ch läbiger und lụ̈̆ter (geräuschvoller); manchmal in einem Maße, daß die Würde des Gerichts a n n eme n chlịịnen Ort isch.

Die zu Wort gekommene Partei benützt den Anlaß, den Streitfall mit allen seinen Verumständungen so recht nach ihrem Sinn und zu ihren Gunsten darzulegen. Die andere Partei soll loosen und schwịịge n. Nicht immer gelingt ihr dies! Eh dụụ mịịn Troost! entfährt es dieser Frau. Botz Héilanddonner! wettert jener Mann. Looset dä n Lu̦u̦gner! Der Richter will die Unterbrechung rügen; 559 allein das will der Gescholtene selber besorgen: B’halt der «Lu̦u̦gner» für di̦i̦ ch, du schschlächte n Chcheib, was de̥ bist!

Manchmal gelingt es dem Richter, den Streit niederzuschlagen, mäṇgisch o ch ni̦i̦d. Und dann bricht wohl etwa ein Lärm aus, der mit einer Gerichtsverhandlung wenig Ähnlichkeit hat. Schimpfwörter ( Schlämperlige n) aller Art fliegen hin und her. Beide Teile vermahne n: dier heit’s de nn g’höört, was er g’seit het! Bezeichnungen fallen, wie nur die äußerste Erregung in oft überraschend treffender Form sie zu gestalten weiß; leider auch ganzi Zịịlete n Flüech, die im Garten der ortsüblichen Sprache in übergroßer Zahl und Mannigfaltigkeit gedeihen — fast gar wi d’s G’jätt im Moos.

Gelegentlich müssen Präsident, Gerichtschreiber und Gefangenwärter im Verein mit Fürsprechern und solchen Anwesenden, die noch ruhig Blut behalten haben, enandere n hälffe n, die Fäuste niederzudrücken und die Mäuler zu schließen. Die Verhandlung kann weiter gehen und schließt oft genug in vollem Frieden. Der Richter weiß bei so stürmischen Auftritten sehr wohl, daß die Sache gefährlicher aussieht, weder daß si isch. Ist Ruhe eingekehrt ( het’s Rueh g’gää n), so gibt er den Parteien einen Zuspruch, der vielleicht derber und persönlicher ausfällt, als es nach dem Verbot ungebührlicher Parteienbehandlung durch den Richter zulässig ist. Da jedoch dieser Zuspruch nicht protokolliert wird, veranlaßt er keine weitern Verhandlungen. Am wenigsten denken die Parteien daran, sich zu beschweren.

I ch weis s wohl, das s i ch nụ̈ụ̈t hätt solle n sääge n! Aber i ch ha n mi ch nid chönnen überhaa n und ha n müeße n reede, und wenn mḁ n r mier der Grind abschrị̆ßt! So und anders lauten Entschuldigungen dem Fürsprech gegenüber, der auf das Unpassende und Schädliche solchen Verhaltens hingewiesen hat.

Der Mann ist g’waanet, d’s Mụụl z’brụụche n; denn «für waas het mḁ n r’s süst?» Der Seeländer schweigt den Ärger nicht in sich hinein, sondern redet ihn aus sich hinaus. Der Emmentaler, welcher als Angeklagter unmittelbar vor dem Wahrspruch der Geschwornen das letzte Wort hat und in diesem Augenblicke nur zu sagen weiß: «I ch bitten um e̥-nes mild’s U̦u̦rtẹl», der ist ihm unverständlich. Er will als Hauptbeteiligter im entscheidenden Moment ó ch öppis sääge n und ist nicht gesonnen, auf den Eindruck und Einfluß seines Wortes eben dann zu verzichten, wenn vielleicht über seine ganze Zukunft entschieden wird.

Allerdings nützt die gelöste Zunge ihrem Eigner nicht immer. Zwei Inserinnen erschienen wegen Nachtläärme n und Ehrverletzung. 560 Nach langen, mühseligen Abhörungen behauptete d’s einte n Wịịb, das andere habe vom Bett aus geschimpft und g’fluechet. Jenes fuhr heraus: Das isch nid wa̦hr, Herr G’richtsbreisidänt! I ch ha n nid g’fluechet. I ch ha n nụmmḁ n g’säit: Da̦ soll mi ch d’s häilig Donnerwätter verschla̦a̦ n, du verfluechts Chäibe n Hu̦u̦delmöntsch! Wenn de̥ n iez nid schwịgsch, so chummen i ch dee nn! Daas han i ch g’säit, das isch wa̦hr. Aber g’fluechet han i ch nit! — Sŏ soo? meinte der Richter. Herr G’richtschriiber, nähmet daas i n d’s Protokoll!

Gelegentlich richtete sich die Schärfe des Ausdrucks auch gegen die Gerichtspersonen. Einen Dorfbewohner zitierte der Gerichtsschreiber unter dem Dorfnamen, der zwecks Eindeutigkeit dem Geschlechtsnamen beigefügt war, den aber sein Träger als Schimpfnamen betrachtete. Mit weit vorgestrecktem Kopf und Deutefinger redete er den Mann der Feder an: Sääg du̦u̦, i ch heiße n de nn nit Brummel, i ch heißen Anker. Wenn i̦i̦ ch e n Brummel bi̦i̦ n, so bisch du e n Du̦ụbel!

Bei den Zeugen äußert sich diese Veranlagung ebenfalls. Sie reden frei vo n der Lääbere n wägg und lassen sich weder zum Reden zwingen, wie dies beim schweigsamen Emmenthaler vorkommt, noch suchen sie der unzweideutigen Darstellung des Sachverhalts und der klaren Beantwortung gestellter Fragen auszuweichen. Und natürlich nun geit es ringer, e n Zụ̈ụ̈gen abz’höre, wo von ihm sälber redt, weder eine n, wo mḁ n r alls mues s us ihm ụụsḁ drücke n.

Um so erstaunter war einmal ein Assisenpräsident, als er von einer ganzen Reihe Zeugen keine rechte Auskunft erlangen konnte. In einem der Moosdörfer war ein alter Mann auf dem Heimweg überfallen und schwer mißhandelt worden. Der Ausgangspunkt des Handels schien das Dorfwirtshaus gewesen zu sein. Hier hatte sich vor zahlreichen Gästen ein Wortwechsel zwischen dem Verletzten und dem Angeklagten entsponnen und waren Drohungen gefallen. Als keiner der Zeugen si ch het wellen a n d’Sach b’sinne n, fuhr der Präsident schließlich einen von ihnen unwirsch an und verlangte, unter Berufung auf seine Eidespflicht, bestimmten Bescheid. Der Zeuge antwortete: Herr Presidänt, Dier chönnet mit mier mache n was der weit, i ch weis s nụ̈ụ̈t meh, weder was i ch g’seit haa n. Es isch drum am sälbe n Tag Moosheusteigerig g’si̦i̦ n. Damit glaubte er aller Welt mit Deutlichkeit dargetan zu haben, man dürfe von den Teilnehmern nicht verlangen, daß sie sich an Sachen erinnern, die sich an einem solchen Abend ereignet haben. Der Vorsitzende gab allerdings die Hoffnung nicht auf, doch noch etwas zu erfahren. Er hatte unter den Zeugen einen alten Mann bemerkt, von dem er annehmen durfte, er wenigstens sei an den Nachwirkungen der 561 Steigerung unbeteiligt geblieben. Wirklich bot der langsam vortretende Mann mit dem schneeweißen Haar und langen Bart ein Bild der Weisheit und Würde. Was wüßt de̥r vo n der Sach? fragte der Vorsitzende. « Verzieht, Herr Presidänt, i ch weis s gaar nụ̈ụ̈t. I ch vergässe n schier alles von ei’m Tag zum andere n. I ch weis s nid e nma̦l meh, ob i ch i n der Wirtschaft g’sị n bi̦i̦ n oder nit. I ch hätt i n mịnen alte n Taage n solle n g’schịịder sịị n; aber es isch drum Moosheusteigerig gsịị n.»

So brach auch diese Stütze der Beweisführung zusammen. Glücklicherweise konnten die Kellnerinnen und die Magd die notwendige Auskunft geben; die hatten mit der Moosheusteigerung nụ̈ụ̈t z’tüe n g’haa n.

Zu vielen Mißbräuchen und peinlichen Auftritten gibt der Eid Veranlassung. Wenn er auch in seiner heutigen Form keine religiöse Bedeutung mehr hat, so hat er solche doch in der Meinung der Bürger behalten.

Beim Parteieid ist die alte Auffassung immer noch lebendig, es sei dem Beweisführer gestattet, zu seinen Behauptungen den Eid zu leisten und damit ihren Beweis zu erbringen: I ch will der Eid dḁrzue tue n! Nur mit Mühe ist der Mann zu überzeugen, daß er den Eid dem Gegner abverlangen, ihm den Eid zuschieben muß.

Schwierig wird auch oft die Sache beim Zeugeneid. Selbst eine ganz unbezweifelbare Aussage wird sehr ungern durch eidige n bekräftigt. So erklärte eine Frau rund e nwägg: I ch ha n d’Wa̦hrheit g’seit u nd schwööre n wägen ere n söttige n Lumperei kei n Eid! In Wahrheit war die «dummi und unnützi Sach», von der sie sprach, ein großer und skandalöser ( wüeste r) Verleumdungsprozeß zwischen zwei Weibern. Die Frau verweigerte den Eid auch, als die Prozeßpartei auf seiner Ableistung bestand. Der Richter drohte ihr seiner gesetzlichen Verpflichtung gemäß mit Gefangenschaft. He nu, so tüet mi ch i n d’Cheefi! rief die Frau, aber schwööre n tuen i ch nit! Und sie wanderte ins Gefängnis. Der von solcher Seelengröße ergriffene Richter erwirkte endlich einen Vergleich und damit die Freilassung der Frau.

Ein anderer Zeuge lenkte die Nötigung zum Eide damit von sich ab, daß er sich als Vermittler in die Sache mischte, die Prozeßkosten übernahm und einen Vergleich zustande brachte. I ch wott lieber di păr Fränkli zahle n, weder eidige n!

Zu ganz schlimmen Situationen kommt es, wenn eine Partei us lụter Tüüfelsüchtigi vom Zeugen den Eid verlangt: Waart, du Cheib, i ch will di ch schó n lehre n, du muesch mer Gott stra̦a̦f 562 me̥r flueche n! Der Richter wird in solchen Fällen oft gezwungen, dem Zeugen einen Eid förmlich abzupressen, um ihn nur nicht ins Gefängnis setzen zu müssen, ohne daß damit für die Ermittlung des Tatbestandes öppis ụụsḁlueg.

Ganz anders unheimlich hört sich die folgende Geschichte an. Zwei Bauersleutchen, ein Mann und eine Frau, fochten einen Zivilstreit aus. Als einziges Beweismittel blieb der Parteieid des Mannes als des Beklagten. Die Klägerin verlangte solchen, weil sie glaubte (und dies auch erklärte), der Mann könne unmöglich mit Wa̦hrheit eidige n. Tue er es aber, so werde er absta̦a̦ n: dü̦ü̦r r und schwaarz weerte n und u̦f dem Fläck müeße n blịịbe n sta̦a̦ n. Sehr wider den Willen des Gerichtspräsidenten wurde förmlich und feierlich g’schwöört. Nach dem Schluß des Aktes blieb das Weib starr vor Entsetzen stehen, stierte den Mann vo n z’oberisch bis z’un͜derisch an und erwartete mit einem Gemisch von Schauer und Triumph das absta̦a̦. Aber nụ̈ụ̈t isch g’scheh n, da war weder Zeichen noch Wunder. Jetzt brach das Weib aus: Neei n, vo n hü̦t e nwägg glauben ig a n kei n G’rächtigkeit meh! Es gi bt kei n Gott! Ein bitteres plääre n schaffte ihr endlich Luft, und so verließ die Unselige den Gerichtssaal. Der Mann hatte wahrheitsgemäß geschworen. Und gleichwohl tat er es unter tiefster Erregung: er het g’schlotteret und ’s het ’nḁ tschụụderet. So ernst nahm er den Eid.

Es ist gewiß Zeit, daß dieses Überbleibsel aus Zeiten mit andern Verhältnissen und Ansichten verschwinde. Die im Entwurf vorliegenden neuen Prozeßordnungen für Zivil- und Strafsachen kennen glücklicherweise den Eid weder in der einen noch in der andern Form mehr. Deswegen ist es gleichwohl möglich, Parteien und Zeugen anzuhalten, d’Wa̦hrheit z’sääge n, indem falsche Aussagen vor Gericht unter Strafe gestellt werden, auch wenn darüber kein Eid ergangen ist.

Dô gienc der wolf zuo den schâfen,

Diu begunder alsô

strâfen,

Daz ir vil lützel dô genas:

1

Er az ir daz er sater was.

2

Das Auffressen ist ohne Zweifel die gründlichste aller Strafen. 3 Von ihrer Gründlichkeit geht’s auf- oder abwärts durch die Stufen der Lebens- 563 und Leibesstrafen, der körperlichen Schädigung (auch eines unpersönlichen Wesens, z. B. eines Baumes, den man durch Beschneiden «straft»), 4 der Beeinträchtigung von Geld und Gut (Geldstrafe; vgl. S. 419 und äin um enes Bier stra̦a̦ffe n, das er ehrenhalber bezahlen muß), zur Schelte, zum Tadel, Verweis, Vorhalt, womit ich z. B. einen «Lügen strafe». ( Dô wart er mit schalle geluginstrâfit offinlich). 5

Witzwil: Schweineställe und Werkstattgebäude, in der Mitte das Dampfkesselhaus

In einer Gründlichkeit entgegengesetzter Art stellte der Twanner Pfarrer und bernische Regierungsrat Bịtzi (Albert Bitzius, Gotthelfs Sohn) als idealen Strafbegriff das Auftun einer neuen, besseren Zukunft 6 hin. Die Bedingung zu solcher liegt aber im Bestraften selber: in seiner selbst erstrebten Besserung an Körper und Geist. Solche ist allerdings nur bei Personen zu erhoffen, wo no ch guet’s Holz an’nen isch. Hoffnungslosen gegenüber gibt es nur einen Strafzweck: Sicherstellung der Gesellschaft. Der ehemals vorherrschende Strafzweck: die Sühne, ist gegenstandslos, 564 wo es sich um unersetzbare Güter wie Leben und Gesundheit handelt, und dafür in der Verantwortlichmachung für ersetzbaren Schaden um so strenger zur Geltung zu bringen. Wo möglich erreichbare Besserung der einen, wirksamer Schutz der andern und streng geforderte Wiederherstellung ersetzbarer Rechtsgüter sind die einzigen rationellen Strafzwecke.

Wie verhielt sich zu ihnen die alte Strafpraxis? Das Kapitel der Hexenverbrennungen überschlagend, verweilen wir einen Augenblick bei dem reedere n, das u. a. an zwei Scheusalen geübt wurde: 1611 an dem Twanner Peter Großhans, 7 1817 nach vorausgegangener Erdrosselung ( erwöörgge n) am Galgen beim Aäbeli zu Erlach an dem Inser Tribolet. Dieser Metzgerchnächt, der immer nur von Morden und Brennen redete und einmal in Genf einen leebig g’schuntene n Bock über eine Brücke treiben wollte, erschlug und beraubte am Rüschelzräin den Luzerner Kaufmann Ammermehler. 8

Eine ganze Reihe Fourches (patibulaires), vers le Gibet, sur la Hart (Strick) u. dgl., 9 sowie Galge nhölzli, -hübeli oder -hubel, -fäld, -stụde n, -brunne n (1662, 1668), -buck, Chäibe nhölzli (wo no ch Bäi n g’fun͜de n werte n) oder Hochgricht (1576, 1809), Hochgerichtsfeld (1809) deuten auf das ehemalige Halsgericht. 10 Ergreifend war das Schicksal, welches 1808 einen Schwab aus Siselen traf. Der sehr rechtschaffene Mann wurde in eine Schleglerei verwickelt, in welcher ihm ein tödlicher Streich entfuhr. Der brachte ihn an den Galgen. Den von Ins hatten aber 1798 die Franzosen zerstört. Da mußte der vermögliche Schwab die herumliegenden Steine auf eigene Kosten nach Erlach führen und dort zum neuen, ihm geltenden Hochgericht aufschichten lassen. Zum Tode bußfertig bereit, Tag und Nacht in der Gefangenschaft weinend und betend, von ganz Erlach bedauert und betrauert, ließ er das brutale Urteil über sich ergehen.

Seine Verwandten aber nahmen den Leichnam heim und begruben ihn in ihrem Rebgut neben dem Kirchhof so nahe an denselben, daß sie ihn unter dessen Mauern durch doch in die geweihte Erde schieben konnten. 11

Die frühere Art der Züchtigung sich stark verfehlender Knaben und Mädchen durch den dazu befehligten Schuelmäister mittelst vorgeschriebener Schläge auf das entblößte Gesäß 12 konnte als Vorspiel späterer Erlebnisse gelten. Vor 1832 hatte nämlich der Landvogt bzw. 565 Oberamtmann über die Anwendung des Ochsenziemers ( Mụnizeen) zu verfügen. Auch das ụụsschmäize n, ụụsschwinge n, schwinge n, sịtze n mit der (geschwungenen) Ruete n stand in hohem Ansehen. So ward 1617 in Aarberg das Chrääije n-Baabi (Barbli Wäberin) mit ruthen gestrichen und mit einem Brandmal: dem Bären zeichnet ( zäichnet). 13

Witzwil: Gefängnisgebäude (Kaserne)

Das Brandmal auf der Stirn ward später ersetzt durch den hölzernen Schandchraage n, 14 die eichene Schandgeige mit Vorlegeschloß, 15 oder das Halsịịse n ( collar), welche der zu öffentlicher Ausstellung Verurteilte zu tragen bekam. Zwischen der obern Schmiede und dem Wildenmann zu Ins stand der Prangerstäi n, an welchem der Verurteilte der Chopf dür n ne n Lade n stecke n und die Späüferlige n der Vorübergehenden entgegennehmen mußte.

Auch Twann hatte sein eigenes Haltsysen. Dasselbe wurde 1683 vom Rathauß entwendt. Der Berner Rat befahl am 3. Dezember: Es soll ein anderes vnuerweilt ( enan͜dere n na̦a̦ ch) gemacht vnd angeschlagen werden, damit dem obrigkeitlichen Urteil an dem Babj Gottyuli gehorsam erstattet werde. Vnd soll deßenthalb vmb so vil desto mehr 566 geeylt werden, damit daß Mensch aus dem Costen komme. Gleich am 4. Dezember wurde durch vier Schlosser das haltzysen geschmidet und angeschlagen, und am 15. daß Gottynli 2 stunden lang durch den Profos exequirt. 16

An der Prangerstätte zu Ins ward vor etwa 200 Jahren eine Trü̦lle n, ähnlich einer Äi chhorntrülle n, aufgepflanzt. Die Regierung hatte ihre Errichtung unter der Bedingung genehmigt, daß umliegende Gemeinden sie im Bedarfsfall döörffi ga̦ n e ntlehnne n. Jedermann, selbst herumlungernde Schulbuben durften nach Herzenslust an der Kurbel drehen. So ward manch ein Landstreicher i n der Trü̦lle n ’trüllet, bis er sturm gsi̦i̦ n isch und, der Freiheit wieder gegeben, schleunigst das Weite suchte. So auch ein Betrunkener, der dem Oberamtmann Grobheiten gemacht. — Uneheliche Mütter aber mußten, von der Gassenjugend verfolgt, im Zwilche nrock und mit eme n Strauban͜d um de n Chopf den Hochzeitsweg antreten.

Das Gesetz vom 6. Mai 1800 über öffentliche Ausstellung und Prangerstrafe setzte diese Strafarten auf ein Mindestmaß herab. Und als nach dem fürchterlichen Notjahr 1816 die Überfüllung der Zuchthäuser zu ihrer Wiederaufnahme führte, ward sie doch vielfach durch das ummḁfüehre n dür ch de n Landieger unter Trommelschall ersetzt.

Ein zänkisches Ehepaar sollte damit zum Vooru̦mmḁdü̦ü̦rli gebracht werden, daß die beiden am rächte n Dụụmme n und am rächte n groo̥ße n Zeefe n aa ng’schlößlet wurden. 17

1

Das, ihrer sehr wenige am Leben blieben.

2

Grimms Reinhard Fuchs S. 343.

3

Schmeller stellt «strafen» zu

striufe strouf struffen: stroufen, streifen, das ein Verletzen bis zum Abstreifen der Haut sein kann. Ein Tier zum Essen schlachten heißt (bei Diemer laut

mhd. WB. 2, 2, 698) es

bestroufen. Das Wort bedeutet auch eine sonstige ruinierende Schädigung (vgl.

äi’m d’Hụt über d’Ohren ab zieh

n). Des Mathias Claudius Bitte: «Verschon uns, Gott, mit Strafen und laß uns sicher schlafen» usw. gehört ebenfalls in diesen Begriffskreis.

4

Kluge 446.

5

Mhd. WB. 2, 2, 671 f.

6

In der Rede vor dem bernischen Großen Rat am 24. Oktober 1881.

7

Taschb. 1900, 278.

8

Ausführliches erzählen hierüber

Kal. Ank. und der Volksmund.

9

Jacc. 176.

10

Errichtung desselben: Schweizerdorf 1912, 124 f.

11

Kal. Ank.

12

Ebd.

13

Forer.

14

Hist. Mus. B.

15

Im Mus. Zür.

16

Schlafb. Tw.

17

Kal. Ank.

Das bernische Strafgesetz von 1866 beschränkt die gerichtliche Strafe auf Freiheitsentzug und Arbeitszwang im Zuchthụụs, Korrektionshaus ( Schal le nweerch 1 oder nach der uniformen Kleidung: Blaauhụụs), Arbeitshaus und Gefängniß (die Cheefi), doch ohne lokale Sonderung dieser Enthaltungsarten. Die min͜derjehrige n Gesetzesübertreter kommen seit 1896 uf Trachsel(wald); die straffälligen Wịịber seit dem Brand der Wịịberabtäilig zu St. Johannsen am 26. Mai 1911 allesamt nach Hindelbank, bis der für sie vorgesehene Bau i n der I̦i̦slere n bei Witzwil sie aufnehmen wird; für die zu Arbeitshaus verurteilten Männer wurde 1882 d’s alt Chloster Sant Johannse n (s. «Twann») eingerichtet und ihm die vormalige Schal le nweerch-Filiale, die jetzige Anstalt bei Eiß zur Ergänzung beigegeben. Als Ableger von St. Johannsen wurde 1891 auch Witzwil ( S. 171 ff.) eingerichtet. Seit 1895 aber wird diese Anstalt selbständig 567 verwaltet und beherbergte am 12. August 1912 229, am 30. Januar 1912 aber 327 Strööffling; unter der letztern Zahl figurieren 61 Neuenburger und drei Genfer Pensionäre. Die bernischen Insaßen sind zu Arbeitshaus, zu einfacher Enthaltung, erstmals zu Korrektionshaus oder erstmals zu Zuchthaus bis auf drei Jahre verurteilte Männer. Für die mit schwererer Strafe bedachten, sowie die fluchtverdächtigen oder gefährlichen männlichen Verbrecher ist das frühere Kloster Thorberg bestimmt. Seine Einrichtung als Strafanstalt ist aber so unzulänglich, daß sie laut Beschlußentwurf vom März 1913 durch eine eigene neue, nach den erprobtesten Grundsätzen der modernen Strafrechtslehre eingerichtete Anstalt auf dem Boden Witzwils ersetzt werden soll. Sträflinge selber sollen sie ohne Störung des laufenden Betriebes während einer genügend zugemessenen Frist errichten helfen und damit eine mit Recht ihnen zugemutete Sühne leisten.

Die Umwohner der solchergestalt im Moos zentralisierten bernischen Strafanstalten haben dann aber angesichts der strengen Verwahrung auch so wenig Grund wie bisher, z’tue n wi d’Eißer bei der Gründung der Inser Filiale. Die hielten sich mit Seegezen u nd Gaable n zur Abwehr banditenmäßiger Einbrüche bereit (wie übrigens selbst hochgebildete fremde Frauen sich fürchteten, in dem eine Stunde von Witzwil entfernten Ins Aufenthalt zu nehmen). Ja, bis zur Stunde gilt der Zuruf: du wost dänk de nn noch un͜der de n Bandräin! als wirksame Abschreckung.

Ebenfalls im Moos, nahe Sugiez, steht die Männer-Arbeitskolonie Belle-Chasse unter unzuträglich getrennter administrativer und ökonomischer Verwaltung, als wäre nicht einheitlich geleitete, stramme und zielbewußte, in ihren Folgen und Erfolgen stetsfort überschaubare Arbeit bei Alt und Jung das beste Disziplinarmittel der Welt. Die für den jeglicher Arbeit Entwöhnten schwer empfindliche Nötigung z’schaffe n ist seine einzig richtige Strafe. Die in Witzwil aufbewahrte 15pfündige Strööfflingschru̦gle n für Männer und die halb so schwere für Weiber aus St. Johannsen gehört in die Rumpelkammer. Autoritative Strenge gegen Bosheit und seelenkundig nachgeholte Erziehung des Willensschwachen werden den Einzelnen nach seiner Geistesart am gedeihlichsten i n d’Kụụr neh n. Den moralisch Unheilbaren aber, dessen zehn- bis fünfzigfaches Strafregister darauf hinweist, daß Gassen u nd Cheefi u nd Zuchthụụs sein einziges Heim sind (welches freilich einen standesgemäßen Wechsel zwischen Sommerfrische und Winterkurort gestattet), wird die Berner Justiz in Zukunft eben so nachhaltig versorgen, wie die Psychiatrie den unheilbar Hirnkranken.

568 Schafft damit die Polizei und Justiz einen Zustand, der für sie wie für den bleibend Versorgten sich gleich gedeihlich erweist, so bleiben um so mehr Mittel an Geld und Zeit zur Verfügung, um wenigstens an den für längere Zeit eingelieferten moralisch Heilbaren ein Werk seelischer und leiblicher Hebung zu üben.

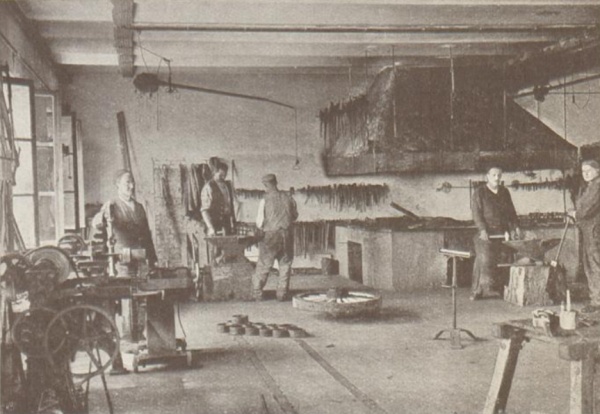

Witzwil: Schusterei und Schneiderei

Ämmel aafḁ n, wär i n schwĕrer Noot un d öppḁ no ch im Suff ụs Verdruus e n Verbrächer worden isch, cha nn i n der Arbäitserziehungsanstalt ummḁ zu si’m lịịbliche n u nd gäistige n Glịịchg’wicht choo̥ n, wi im alte n Schal leweerch u nd Zuchthụụs nie. B’sun͜ders, wil es dört gar nụ̈ụ̈t Gäistigs z’trinke n gi bt. Dḁrfü̦ü̦r überchunnt eer an öppis an͜derem Fröüd: a n der rächten Arbäit, bi deer eer g’seht, das s öppis rächts dḁrbịị ụụsḁchunnt. Da̦ werten iez nid nu̦mmḁ n Papịịrseck (Düten) g’macht un d Än͜difinken u nd Schueh u nd Hose n, wo mḁ n dḁrmit dem ehrliche n Gweerbsmaa n d’s Broo̥t vor dem Mụụl e n wägg stihlt, u nd wo der Strööffling nụ̈ụ̈t dḁrbịị lehrt; d’s Wi̦derspi̦i̦l: no ch verlehrt, was er süst hett chönne n. D’Arbäit vo n früeh bis am Aa̦ben d an äim furt, ohni daß doch gäng mues g’fụtteret u nd g’hụ̈steret werte n, wil si ch der äint vor dem an͜dere n schämt, e n fụle n Hun͜d z’sịị n, isch g’sun͜d u nd macht g’sun͜d. U nd wenn äine r g’seht, wi daas, wo n eer pflanzet het, wachset u nd fü̦ü̦r chunnt, so probiert er de nn das, wen n er ummḁ du̦ssen isch, ó ch so z’mache n, wi n er’s i n der Anstalt g’lehrt het; u nd het er den n 569 e n Fräüd, wen n er g’seht, das s es guet chunnt un d öppis abträit! U nd das sich de nn sịị n u nd sịne n Chin͜d! mit däm chan n eer Schull de n zahle n u nd na̦a̦ cht na̦a̦ ch öppis fü̦ü̦rmache n. De nn dänkt er: Wen n i ch doch das scho n gäng vo n mier ụụs ḁ lsó g’macht hätt! He nu n, ieze n wirt er’s de nn so mache n; u nd was er versụụmt het, wirt er mit doppletem Flịịß na̦a̦chḁ mache n. A lsó dänke n richtig nu̦mmḁ n di beste n von ne n. Aber di an͜dere n müeßen ämmel guet tue n, so lang si di̦nne n sịị n. U nd de nn chunnt de nn dä r bluetig Unsinn nụ̈mmḁ n vor, daß d’Frau u nd d’Chin͜d vo n ’mene n Strööffling erger g’stra̦a̦ft sịị n, weder eer sälber. Mit sịị’r Arbäit mues eer ämmel aafḁ n der Bau u nd der Un͜derhalt vo n der Anstalt, wo n er drinn isch, hälffe n decke n; u nd was er denn über das ụụs fụ̈ụ̈r macht, das überchunnt eer de nn bi si’m Ụụstritt nid sälber i n d’Fingere n; das chunnt de nn sị’r Hụshaltig z’guet.

Witzwil: Schmiede und Schlosserei

U nd am Änd, wen n äine r ummḁn i n d’Noot chunnt un d ihm vo n dene n «Besseren» i n der Wält u̦ssḁ niemmer will z’weeghälffe n oder will niete n, he nu n, so het er doch z’letz̆t no ch gäng e n Rü̦ggen a n der Arbäiterkolonịị. Dört chan n er si ch ga̦ n mälde u nd het nid nöötig ga̦ n z’stehle n oder süsch öppis Chrumms u nd Dumms z’mache n, nu̦mmḁ n für das s er u̦mma n für n es Zịtli z’Winterszịịt a n Scheerme n chöo̥m u nd nid mües mitts i n der Christe nhäit inne n verreeble n.

1

Nach der ehemaligen Schelle am Holzkragen.

So, i ch will dä n Maa n ga̦ n aa nluege n. Mit dieser Verabschiedung von einem Besuch begibt sich der Direktor aus Witzwil nach der Ggaseerne n, um einen eingelieferten Ausbrecher einzuweisen. So beginnt im Zuchthaus, was im Gericht anfangen sollte: das Anschauen der Person anstatt des allerdings mit Recht verpönten Ansehens der Person. Um sich der Versuchung zu diesem Ansehen zu erwehren, verbindet sich die Gerechtigkeit symbolisch die Augen; allein «es wäre Zeit, daß die Matrone Justitia ihre Augen aufmachte» 1 zum luege n. Denn fast alle Straftaten und deren Täter sehen in Wirklichkeit ganz anders aus, als ihre Richter und die Welt meinen. 2 Eine Anzahl der Verbrecher sind bestialisch entmenschte oder satanisch boshafte Kreaturen, die es einfach für die Gesellschaft unschädlich zu machen gilt. Die viel größere Anzahl von Gesetzesübertretungen und die noch größere der vom Strafgesetz nicht getroffenen sittlichen Defekte beruhen auf Mangel an Erziehung einer zielbewussten und zielstrebigen Willenskraft, auf Mangel an Trainierung der beiden Großhirnhälften. Diese Erziehung gilt es nachzuholen, was selbstverständlich bei einer lächerlichen Verurteilung zu zwöo̥ Monate n unmöglich ist. Über die richtige Zeit der Entlassung kann doch nur die Anstaltsleitung von Fall zu Fall urteilen.

Auch ist diese kurze Bemessung einer Strafzeit keine Schonung des Ehrgefühls, noch auch ein Beitrag zur Wiederherstellung des geschädigten Namens des Verurteilten, der damit (gleichsam wie das hinkende Roß) es Ịḷse n ab het: einen «Fleck auf der Ehr» hat, über de n Bach Kidron müeße n het, wie eine uneheliche Mutter. Figuriert einer einmal mit Dinte und Druckerschwärze auf dem Strafregister, und ist er damit durch die Hände von Schreibern, wo nḁ vo n Hụt u nd Ha̦a̦r nụ̈ụ̈t g’chenne n, aus der Welt der «Unbefleckten» gestoßen, so möge er mit Recht sprechen können: He nu n, wen n i ch doch e n Schelm sịị n soll, so wil l i ch iez grad äine r sịị n! Nicht ein Schelm als verächtlicher Dieb, sondern ein «armer Schelm», in dessen «Anrüchigkeit» noch die Grundbedeutung des alten schelme, schalme 3 durchsticht, der jetzt aber unter richtiger Anstaltsleistung zum innerlich reichen und reifen, sittlich selbständigen Menschen wird.

Einstweilen decken die seeländischen Strafanstalten (gleich der von Trachselwald) die Blößen des Strafgesetzes mit möglichst individualisierender Behandlung der Eingelieferten. In hinreichendem Maße gestattet 571 solches freilich bloß das Zellensystem von Witzwil. In der vom Wärter b’schlossene n Einzelzelle verbringt hier der Gefangene seine Schlafens- und seine Freizeit, und in ihr genießt er das von der Küche ihm zugeteilte z’Mi tdaag, um nach kurzer Rast zu neuer Arbeit ụụsz’rücke n.

Der Schaffenslustige denkt später mit Anerkennung an die Zeit zurück, wo er den Segen der Arbeit kennen lernte, welche wirkliche Werte schafft, und welche der Möntsch us enan͜dere n nimmt. Beim Fụụlhun͜d dagegen heißt es: Wen n i ch nu̦mmḁ n nid ga̦ n Witzwil mues! Denn da fühlt er sich allerdings scharf uf d’Mu̦gge n g’noo̥ n und einer Kontrolle unterstellt, welche jedes heuchlerische derglịịche n tue n und der Fandást mache n verunmöglicht. Die Faulenzer kommen in die Mitte einer Arbeitsgruppe und müssen mit derselben vorwärts, göb si welli oder nit.

St. Johannsen: Turm mit Haupteingang

Auch diese lernen, soweit sie überhaupt noch erziehbar sind, die Arbeit na̦a̦ ch t na̦a̦ ch lieb überchoo̥ n. Schon weil nicht sie als Strafmittel hingestellt wird, wie zur Zeit der alten Zuchthü̦sler. Diese wurden bei Arbeiten im Freien vor aller Welt vom Profoos so bewacht, daß der mit g’ladnigem G’wehr am Rügge n hinter ihnen stand, wie die Schildwacht auf ihrem Posten. Die Ụụfseher Witzwils, welchen je sechs bis zehn Gefangene unterstellt sind, häi n iez nid ema̦l meh d’Pistolen im Sack. Ihr bloßes Auge ruht heimlich scharf auf dem Fluchtgefährlichen; aber si schaffe n sälber o ch wi d’Strööffling u nd gangen o ch mit ’ne n z’Bredig ( S. 575). Nu̦mmḁn ässe n u nd schla̦a̦ffe n tüe n si abaartig.

572 Was ferner die Arbeit in Feld und Werkstatt lieb machen muß, ist, das s män͜ge r n erst iez öppis Rächts lehrt. Und zwar ist in Witzwils Arbeitsgebiet, das vom Lische nhalm bis zur Anke nschnitte n und vom Dra̦htnagel bis zum Gu̦mmoode nschlüssel ( S. 232) alles selbsteigen liefert, jedem die Ausbildung und Übung seiner eigensten Anlagen ermöglicht. Welch ein Glück für die Großzahl der aus äußerer Not und Geistesschwäche in die Anstalt Getriebenen, denen nun erst die Aussicht winkt, künftig in Ehren ihr Mues u nd Broo̥t z’verdiene n.

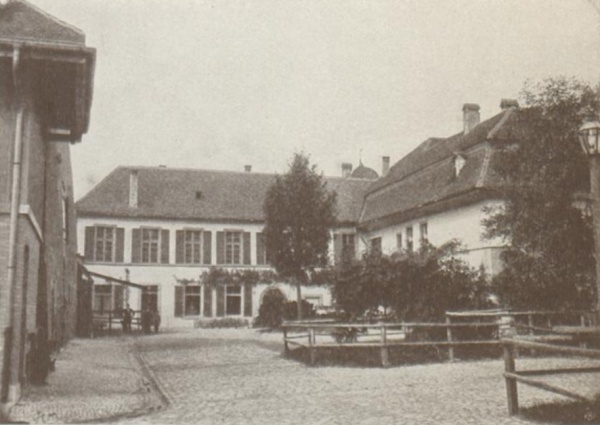

St. Johannsen: Das Hauptgebäude vor dem Brand von 1911

Wird so jegliche Arbeit zum Erziehungsmittel geadelt, so erzieht sie auch ohne jene beißende und bellende Schäferhundsenergie 4 des preußisch «schneidigen» Zuchtmeisters den lebensernsten Schweiger, der selbst in recht schwierigen Angenblickslagen ohni z’flueche n un d ohni z’täübbele n u nd z’hässele n gäng schön der Rank fin͜dt. Seine größte Weisheit besteht darin, meh d’Auge n z’brụụche n weder d’s Mụụl. Darum bedarf es des absoluten Schweigezwangs gar nicht. Bloß wenn die Unterhaltung dem Ernst der Arbeit Eintrag zu tun droht, heißt’s von Seite des Aufsehers: ịị ng’steckt! d’Mụ̈ụ̈ler halte n!

Wird dann erst noch Fleiß und Anstelligkeit durch Zuweisung eines wichtigen Vertrauenspostens geehrt, dann ist der Segen der Arbeit in 573 vollem Maße da. Er kann noch gemehrt werden durch freie Arbeit auf einem Außenposten, die den Übergang zur vollen Freiheit bildet. Ein Kolonist besorgt auf einem Außenhof mit zwei Gefangenen hundert Jungrinder zu vollster Zufriedenheit; ein anderer ebenso die oberste Staffel der Kileialp ( S. 276).

Dazu kommt der materielle Segen eines allerdings und natürlich kleinen Arbeitsverdienstes. Vermöge zeitweiliger Zensur wird jedem ein monatliches Guthaben bis zu zweu Fränkli gutgeschrieben. Dazu kommt die Instandstellung und Ergänzung der mitgebrachten Chläider, das nötige Reisegeld, sowie Lebensmittel für dürftige Angehörige: öppḁ n e n Sack Hördöpfel us dem Moos u. dgl.

St. Johannsen: Baumgarten, Tor gegen Landeron

Wie mancher ist da beim Austritt ganz en an͜dere n Maa n, weder wo n er hee̥rḁ choo̥ n isch! Das macht schon das regelmäßige Leben dank einer strammen Tagesordnung: Im Summer äm halbi feufi ụụf un d äm halbi sächsi ụụsrü̦cke n; im Winter äm sächsi. Im Ggaseerne ngang z’zweune n Gli̦i̦der uufg’stellt, d’Arbäit für de n Tag ụụstäilt. Halbi Zwölfi bis halbi Äi ns: Mittág (Mittagszeit) und z’ Mi̦daag (Mittagessen). Schaffe n bis äm si̦bbni, i n de n stränge n Weerche n länger; im Winter du̦sse n bis zum vernachte n. De nn ässe n un d i n d’Zälle n.

574 Und in was für ein Bett? Die ehemaligen Spreuerseck sind ersetzt durch Lische nmaderatze n, welche alljährlich einmal aufgefrischt werden. Darüber kommen: e̥s Lịịntuech, e̥s Chü̦ssi u nd so mängi Wụlldeechi, wi äine r nöötig het. Die 18 m³ große Zelle birgt daneben d’s Tắbụree, d’s Tischli, der Nachtstuehl und d’Neegel für d’Chläider. Diese werden zwäü Ma̦l i n der Wuche n, bei Durchnässung auch zwüschen ịịhḁ, ausgewechselt und gewaschen.

Ein Tagesgang durch die leeren Zellen und ein Blick auf die Betti! Das Bettzeug ist äige̥lig z’seeme ngläit und der durchs offene Fenster streichenden Luft ausgesetzt. Der Boden blitzsauber, durch kein späüe n mit Bakterien verseucht. Die Wände geziert mit geschenkten Ankerbildern ( S. 385) und andern Porteree in Rahmen, die am Sonntag in der Zelle selbst gefertigt werden.

Die Kost ist genügend und kräftig; sie verwöhnt keinen, aber sie sättigt alle. Z’Moorge n gi bt’s Gắffee, Broo̥t u nd Hördöpfel. Diese Kartoffeln, « les oranges de Berne», haben der Witzwiler Anstalt den Namen Hördöpfelbangßion eingetragen und stellen sie damit dem Thorberger Weißhụbel (wo seinerzeit das Türkenkorn als Morgenimbiß nur mit Wasser statt mit Milch zubereitet wurde) doch vorteilhaft gegenüber. Z’Mi tdaag gi bt’s Suppen u nd G’mües u nd zweu Ma̦l i n der Wuchen öppis Fläischigs vo n äigener Metz’g, di an͜dere Daage n öppis vo n Mehl, mit Sa̦la̦a̦t. Z’Nụ̈ụ̈ni u nd z’Vieri wird währe nd zwänzg Minute n das Broo̥t g’gässe n, wo si mit ’ne n neh n; die, wo’s uf dem Vertraue nsposte n verdiene n, überchöömen äm Vieri Gắffee dḁrzue. Z’Nacht gi bt’s Suppe n u nd, we nn mḁ ns sälber het, rạuhs Obs. Am Sunnda g z’Mi tdaag ersetzt das der Wịị n. I n de n stränge n Weerch, u nd wenn’s chalt isch, gi bt’s Thee für alliz’seeme n z’wüschịịchḁ. Also z’ässe n gi bt’s, daß mḁ n’s cha nn mache n; alles us dem äige nte n Hụshalt un d alles ḁ lsó, wi ’s en iedere r spööter i n der Freihäit ó ch cha nn haa n, wen n er schaffet u nd hụụset u nd nid schnĕderfreesig isch u nd nid lumpet. D’Chläider (s. o.) u nd d’s Weschzụ̈ụ̈g sị n o ch gäng i n der Or dnig. Die wo am Aa̦be nd vom Fäll d häi m chöo̥me n, legge n Finke nschueh aa n, wo i n der Anstalt g’macht werte n, un d im Nootfall an͜der Strümpf, wo uf dene n zwoo̥ Strickmaschine n g’lịsmet sịị n.

Der Samstḁ g isch gäng e n Fräüde ndaag: da̦ gi bt es öppis z’leese n für am Sundḁ g i n der Zälle, u nd da̦ werte n di Brieffen ụụstäilt, wo i n der Wuchen ịị ng’lü̦ffe n sịị n. Alli Monḁd zweu Ma̦l döörffe n d’Strööffling Brieffe n schrịịbe n u nd B’suech überchoo̥ n.

Die, wo sich aa nmälde n, döörffen a n de n Wintera̦a̦be nd i n d’Schuel. Da̦ lehre n di Dụ̈tsche n Wältsch u nd di Wältsche n Dụ̈tsch schrịịben u nd 575 leese n, für daß si ringer i n der ganze Schwịz zu Plätz chöo̥mi. Wi mäṇge r Neue nburger u nd Gänfer het scho n ga̦ n Witzwil dütschi Brieffe n g’schickt!

St. Johannsen: Innerer Hof vor dem Brand

Äm Sunnda g chunnt der Jordi vo n Eiß cho n G’sangüebig haa n für die, wo chönne n u nd möge n singe n; u nd all Sundḁ g Na̦ chmittaag, oder im Summer am Aa̦be nd, isch Bredig für die G’fangene n u nd die Ụụfseeher, wo gärn öppis Hööchers loose n. Zwängt wirt niemḁ ndr. Gäng über den an͜dere n Sunndḁ g wird dụ̈tsch ’brediget dür ch de n Pfar rer von Eiß, ḁ lsó wi dee r vo n Vinelz uf Eiß gäit u nd dee r vo n Gample n oder Neue nstadt uf Sant Johannse n. Die an͜dere Sunntige n wird wältsch brediget. Längi Ja̦hr, bis fast zu sim Tod (1912), het das der Pfarrer Groß vo n Neue nstadt 5 g’macht, wo sich dene n Strööffling mit großer, treuer Liebi aa ngnoo̥ n het u nd mäṇ’gem der Weeg in d’s Leebe n z’ru̦gg g’eebnet.

Ganz abaartig schön isch d’Wiehnḁchtsfịịr vo n 1910 g’si̦i̦ n. Da̦ häi n vier Zigụ̈ụ̈ner, wo der Richter vo n Trachselwald als Vagante n het zu Arbäitshụụs verurtäilt g’haa n u nd wo richtig o ch z’Witzwil nid gärn g’schaffet häi n, doch ämmel mit drei gịịge n und e̥-nere n Gịtaar re n 576 öppis rächts g’läistet. E n wältsche n Männerchor het mitg’hu̦lffe n; e n Strööffling het ’nḁ dirigiert.

A n dene n freie Sunndige n chunnt süsch no ch mängs guets z’weeg, wo zäigt, wi vill meh d’Umgeebung (das milieu) und d’Erziehung, d’Gleege nhäit u nd d’Lịịde nschaft, d’Noot u nd d’Verbitterung zum Verbräche n füehre n, weder öppḁ d’Veranlagung. I n der Ggaseerne n g’seht mḁ n neben an͜dere n nätte n Sächeli e n wunderschöni Darstellung vom Sünde nfall, wo der Tessiner Caroli us g’chnättetem Broo̥t het z’weeg ’bra̦a̦cht.

Es gibt aber zu Witzwil auch «Poesie im Zuchthaus». 6 Man lese (und studiere) Weihnachten unter den Ausgestoßenen. 7

Ferner Gedichte wie diese:

O forsche nach des Leidens Grund!

Manch einer schleppt sich fort und fort

Durch lange, bange Stunden.

Kein’ Liebesblick, kein Trosteswort

Hat er bis heut gefunden.

Er gleicht dem Schiffer auf dem See,

Vom Sturme fortgetrieben,

Verscheucht wie ein gehetztes Reh,

Ist ihm nur Leid geblieben.

O, forsche nach des Leidens Grund!

Und ist es dir gegeben,

Dem müden Pilger, krank und wund,

Zu bringen neues Leben.

So bringst du ihm und dir ein Gut,

Kostbarer als Demanten;

Wer kranken Herzen Gutes tut,

Gleicht einem Gottgesandten.

O. S. an seine Frau in Basel. 11. V. 08.

Adieu!

So leb nun wohl, geliebte Geige!

Du bist ein gutes Instrument.

Ging der Humor mir oft zur Neige,

So nahm ich dich in meine Händ;

Entlockte dir bekannte Weisen

Und fand Vergessen in dem Lied.

Doch heute, heute muß ich reisen,

Weil’s mächtig mich von dannen zieht.

Ich glaube, daß mein Nachbar fluchte

Oft ob der «blöden Kratzerei»,

Wenn ich verlorne Töne suchte,

Doch ist die Marter nun vorbei!

Heut will ich dich ihm wiedergeben;

Er nimmt dich sachte in Empfang,

Behütet nun dein «teures» Leben.

Wer weiß. es dauert vielleicht lang.

Bis wieder einer dich wird streichen

Piano und

fortissimo,

Und spielt ein Lied zum Stein erweichen

Als Solo-Geiger

comme il faut.

Zwar — eine Saite ist gesprungen;

Darin sind wir uns beide gleich.

Und alte Weisen sind verklungen

Aus längst vergangenem Märchenreich.

Doch du bist noch zu reparieren;

Das macht nicht viele Plag und Müh.

Dann kann man mit dir paradieren —

Den alten Schaden merkt man nie.

Doch meine Saite, die im Herzen

Einst tönte in der Jugend Glanz,

Sie sprang — — und dies verursacht Schmerzen.

Kein Geigenbauer macht sie ganz.

F. K. 6. III. 10.

577 Der nämliche Dichter widmet der Anstaltsdirektion dankbare Abschiedsverse mit dem Schluß «Lebt wohl, doch nicht auf Wiedersehn!» Warum nicht? Wie der gewissenhafte und treue Arzt seinen Patienten allzugern als Gesundeten und in seiner Gesundheit vielleicht erst jetzt als Gefestigten wiedersieht, so kann ja auch dem Seelenarzt nichts lieber sein, als den von ihm zur vita nuova Erzogenen wider z’luege n oder doch im Geiste wiederzufinden. So den ehemaligen Trinker und Spieler, der in einer Zeitschrift 8 eine zwiefache Weihnachtsbaumfeier in Witzwil schildert, wie er ihr erstmals als Sträfling und dann als ein im Doppelsinne freier Mann beigewohnt. 9

St. Johannsen: Hofansicht vor dem Brand

Wie der Name Witzwils als einer Strafanstalt der Zukunft sogar über de n große n Bach überḁ gedrungen ist, ohne daß doch von irgendwelcher Nachahmung berühmter Muster die Rede sein kann, zeigt eine hoch angesehene Neu-Yorker Zeitschrift. 10

1

Eduard von Hartmann.

2

Hans Leuß, Aus dem Zuchthause. Kulturprobleme der Gegenwart VII. (Berlin, 1903). S. 48.

3

Pest, Seuche, besonders Viehseuche, dann: an solcher gefallenes Tier; vgl. Aas und

Chäib.

Mhd. WB. 2, 2, 93;

Graff 6, 491.

4

Großen, Anstaltsvorsteher in Trachselwald bis 1913.

5

Jahresbericht 1911, 11 f.

6

Vgl. die Herausgabe solcher von Strafanstaltspfarrer Dr. Joh. Jäger. Stuttgart, Kielmann.

7

Im Jahresbericht 1912, 12 ff.

8

Im Illustrierten Arbeiterfreund vom Dezember 1909.

9

Auch der Säemann von 1912 brachte einen ähnlichen, sehr lesenswerten Aufsatz.

10

The Survey. A Journal of constructive philanthropy. Vol. 25, Nr. 19 (4. Febr. 1911), S. 761-766:

Witzil, a successful penal farm, by Frank A. Fetter, prof. of economies, Cornell Univ. Ähnlich anerkennend schreibt eine forsche Dame mit Männernamen im

Foyer domestigue.

Der zu Witzwil gehörige Nußhof beherbergt entlassene Sträflinge bis zur Möglichkeit des Wiedereintritts in die Gesellschaft als nützliche und ehrenhafte Glieder derselben. Seine Aufgabe wird allerdings durch unsinnige Kürze der Strafzeit, bzw. Erziehungsfrist genug erschwert. Denn es gi bt vill E ntlasseni, wo käi ns Sitzlee̥der häi n, wo niene n möge n blịịbe n u nd niene n chönne n blịịbe n. Dḁrmit werte n si alt u nd g’staabeletig und müeße n froh sịị n, we nn si öppḁ no ch mit Reebe nhacke n u nd heue n, bi’m zü̦gle n und als Trịịber a n Meerite n, als Schuehputzer i n Seesongstelle n u. dgl. hurti g es bar Batze n verdiene n. Aber wie glịị ch sị n die verjublet u nd verchlopfet, oder süsch verbrụụcht! De nn chunnt der Chatze njammer, un d iez isch es ḁ lsó äim grá d glịị ch, wi n er öppis z’bị̆sse n u nd z’g’nage n überchöo̥m! Nid lang, so chunnt er u̦mmḁ n hin͜derḁ; für zwöo̥, drei Monat; de nn cha nn der Lịịrum ummḁ n n uf d’s frischen aa nfa̦a̦ n.

So chunnt er o ch ummḁ n uf de n Nußhof. Da̦ tuet er e n Zịt lang guet, b’sun͜ders im Winter, wo n es i n der Or dnig z’ässen un d es warms G’li̦ger gi bt, u nd mḁ n bi’m schaffe n nid schwitzt. Aber we nn d’Finke n pfị̆ffe n, so chunnt’s ihn blötzlig aa n, d’Finke n z’chlopfe n. Es dunkt ’nḁ, är häig iez lang gnue g für fast nụ̈ụ̈t g’schaffet u nd nu̦mmḁ n dem Staat g’hụụset. Guet, er gäit. Nid lang, so schrịịbt er für Gält. Mi n schickt ĭhm e̥ nkäi ns; das verstäit si ch ung’säit ( cela va «sans dire»). De nn was wott er an͜ders, weder ummḁ choo̥ n uf de n Nußhof: grụ̈ụ̈sli ch chlịịn u nd schröckeli ch g’fölgig, bis ihm ummḁ n öpper der Grin͜d groo̥ß macht. Aber ’nḁ n ụụfz’haa n wi n es Gụtsche nroß, für das isch er doch ieze z’alt u nd z’erfahrne r; er wird sich iez öppḁ still haa n, bis es mit däm ganz oder halb verpfuschte n Leebe n Ruej gi bt für gäng.

Wo bleiben aber die andern Entlassenen, die auf dem Nußhof weder Platz finden, noch Platzrecht haben? Ihrer nimmt sich seit 1881, besonders dank den Bemühungen von Bịtzi: Gotthelfs Sohn, und von Gotthelfs Tochter Marie Walden (Frau Rüetschi-Bitzius), der Schutzaufsichtsverein für entlassene Sträflinge an. Auch die 1911 vom bernischen Großen Rat gegründete und der Gefängniskommission unterstellte Schutzaufsicht über alle bedingt Verurteilten und bedingt Entlassenen enträt einstweilen der tätigen Mithilfe jenes freiwilligen Vereins nicht. Und wie kann er’s angesichts seiner größten und schönsten Aufgabe: den zu achtungswürdigen Charakteren erzogenen Personen zur Gründung einer selbständigen und gesicherten Lebensstellung zu verhelfen! Hierzu bedarf es. wie die nun von der Heilsarmee an die Hand genommene Neuenburger Kolonie 579 Devens lehrt, nicht geringer Mittel. Der bernische Staat besitzt auch diese in den noch unerschlossenen Schätzen des Großen Mooses und im Arbeitskapital seiner ung’regelierte n Lụ̈t.

Gleich wie im Privatleben «der kluge Mann vorbaut», tut es der Vater Staat. Vorbauend und vorbeugend wirkt er im selben Maße dem Vergehen entgegen, wie er die Hauptwurzeln des letztern in der mangelhaften Ausrüstung zum ehrlich erfolgreichen Kampf ums Dasein erkennt. Bereits seit 1874 steht unter der bernischen Armendirektion die Knabenerziehungs- Anstalt im Schloß Erlach, verwaltet durch Herrn und Frau Zigerli-Louis von Ligerz mit Hilfe zweier Lehrer. Während sie die Anstalten Sonvilier, Landorf bei Köniz und Aarwangen zu Parallelen hat, ist am 21. April 1898 aus der ebenfalls staatlichen Armenerziehungsanstalt für Mädchen zu Kehrsatz diejenige im Brüttele nbad ( S. 58 ff.) hervorgegangen. Der vormalige Lehrer an der Epileptischen-Anstalt zu Tschugg, Adolf Hegi-Brenneisen, Bruder des dem Vater in der Leitung dieses Instituts Nachfolgenden, trat die ihm neu übertragene Stellung mit 15 Mädchen aus Kehrsatz und 7 früsche n Mäitli an. Ihn unterstützten von Anfang bis zur Stunde die zwei Fräulein Lüthi als Lehrerinnen; und 1899 wurden den fünf Männern der Aufsichtskommission drei Frauen zugleich als Patroninnen beigegeben. Das war um so nötiger, da die Durchschnittszahl der behördlich eingelieferten Mädchen bis auf 54 (im Jahr 1907) angestiegen ist. Mädchen, die nicht zuvor dank guter Aufführung vertrauenswürdigen Eltern zurückgegeben werden oder aber wegen schlechten Betragens zu scherfferer Zucht weiter wandern, empfangen durch den Pfarrer von Siselen in der Anstalt Un͜derwịịsig und Konfirmation und werden teils als Berufs- Lehrmäitli, teils als Dienstmäitli placiert.

Ähnlich gelangen die Anstaltbuebe n z’Erlach, deren Durchschnittszahl 1897 auf 56 anstieg, durch den Pfarrer des Ortes zum Konfirmandenunterricht in der Anstalt und zur Admission in der Kirche, die sie gleich regelmäßig besuchen, wie die Mädchen des Brüttelenbades die Kirche zu Ins. Dann wandern sie ab als Berufs- Lehrbuebe n oder in meist landwirtschaftliche Dienstplätze.

Von den meisten Ausgetretenen beider Anstalten vernimmt ma n guete n B’richt, was bei dem mehrfach schlimmen Einfluß entrechteter Eltern öppis wo lltt seege n. Auch die keineswegs seltene Mangelhaftigkeit 580 der Schulung Eingetretener, von denen stets einige mit vierzehn Jahren chụụm chönne n leese n, ja gelegentlich käi n Buechstabe n g’chenne n oder sogar bereits halb verblödet sind, fällt bei der Schätzung der Erziehungsfrüchte schwer ins Gewicht. Noch bedenklicher sind allerdings die jeweils bestimmt angegebenen Gründe der Einlieferung, die denn auch bis zum Antritt des zwanzigsten Jahrhunderts den rein staatlichen Armenerziehungsanstalten den starker Mißdeutungen fähigen Namen «Rettungsanstalten» eintrugen.

Die Armendirektion unterstützt auch Jahr um Jahr die absichtlich nicht allzu dick g’sääite n Verpflegungsstationen für arme Durchreisende ( Übernächtler). Eine solche besteht zu Täuffelen und ist dort mit Arbeitsnachweis verbunden. Eine andere verlegte man 1899 vom Tannenhof weg nach dem Landjegerposte n z’Eiß. Frau Beutler gab sich bis zur Übersiedelung nach Twann alle anerkennenswerte Mühe, den mehrfach durch Unäigeligi, Unsauberkeit, ja mitunter durch boshafte U nfleetigi unbeliepliche n Bursche n je ein anständiges Nachtlager nebst Morgenkaffee und Abendsuppe zu bieten. Die guten Elemente unter den unstäten Wanderern lassen die Verdrießlichkeiten und die Zeit- und Geldopfer jeweils wieder vergessen.

Durch den hochsinnigen Stadtberner Jean von Wattenwyl zu einmütigem Tun gesammelt, war es ein Trüpplein Freiwilliger, das einer erschreckend zahlreichen andern Klasse wirtschaftlich Schwacher dauernd wirksame Hilfe zu bieten sich anschickte. Nämlich der durch mangelhafte Berufsbildung, durch unverständige Behandlung seitens gewisser Meisterleute, durch geschäftliche Krisen oder durch persönliches Unglück um Brot und Herd gekommenen Arbeiterwelt. Als solche wurden in erster Linie die entlassenen Sträflinge ins Auge gefaßt, denen die herzlose Selbstgerechtigkeit der großen Welt und die Brutalität gewisser Polizeiorgane 1 den Wiedereintritt ins ehrenhafte bürgerliche Leben so schwer oder unmöglich machen.

Denn es war der Schutzaufsichtsverein für entlassene Sträflinge, welcher, angeregt und belehrt durch die Arbeiterkolonie Wilhelmsdorf 581 des Pastors Dr. von Bodelschwingh in Bielefeld, 2 am 22. Januar 1889 die erste schweizerische Arbeiterkolonie gründete. Die unbestraften Arbeitslosen, und zwar aus der ganzen Schweiz, waren freilich von vornherein mit zugelassen und bilden bisher die gute Hälfte oder nahezu zwei Drittel der Kolonisten; sie erhalten aber gerade von der großen Mehrzahl der gewesenen Sträflinge ihr gutes Beispiel williger und gediegener Arbeit. So werden Letzte Erste.

Der Tannenhof

Die dem Schutzaufsichtsverein entwachsene Vereinigung nannte sich Verein Arbeiterheim. Dieser schritt ohne Zögern zur Gründung eines örtlichen Arbeiterheim. Als solches bot sich wie von selbst der zur Domäne Witzwil ( S. 180) gehörende Tanne nhof; ein Gut von hundert Jụụherte n Land und zwanzig Jucharten Wald (die seither zum Teil urbarisierte Räckoltere n und das als Tanne nhofwäldli verbliebene Stück). Die Eidgenössische Bank als damalige Eigentümerin von Witzwil trat den Tannenhof um Fr. 32,500 ab.

Das 1876 auf dem Gut erstellte Wohnhaus samt angebautem Ökonomieteil mußte gleich im Jahr 1890 durch eine neui Schụ̈ụ̈r für 30 Großviehstücke ergänzt werden. Dann wurde die vom Pfarrhof Ferenbalm getrennte und vom Staat billig abgetretene Fere nbalmschụ̈ụ̈r durch Kolonisten heerḁg’fergget und 1894 zur Wohnung für zwänz’g weitere Kolonisten eingerichtet. Heute dient sie zu Werkstätten 582 ( Bụ̆́tigge n) für Holzarbeiter und Maurer der Anstalt. Zwecks fernerer Erweiterung ward die Festhütte n erworben und hertransportiert, welche erst dem Gesangfest und dann der landwirtschaftlichen Gesellschaft von Aarberg den Raum geboten. Dieses zweite «Wohnhaus» nimmt nun Neuangekommene bis zu deren definitiver Unterbringung auf, harrt aber seines Umbaus. Eine zweite Vịhschụ̈ụ̈r bietet Unterstand für ungefähr 80 Rindviehstücke, und eine Säüschụ̈ụ̈r birgt 80 bis 100 Schweine. Nachdem die Kolonisten 1907 die Teliffoon- und die Trinkwasserzuleitung, sodann die neui Stra̦a̦ß vom Nußhof her erstellt hatten, schritten sie 1909, zu einem Viertel unterstützt durch Werkleute aus Witzwil, zum Bau des Koloniste nhụụs mit den S. 587 erwähnten Räumlichkeiten. Selbst die Eisenarbeiten wurden in der Anstalt teilweise selber besorgt durch die Schmiede und Schlosser, welche in ihrer Werkstatt neben dem Ofe nhụụs für die Wäscherei und Bäckerei gäng öppis z’fielen u nd z’hämmere n häi n. Das war eine Feuerprobe, auf deren Grund man nach zwei Jahren wagen durfte, selbst das Verwaltungsgebäude für Bureau und Sitzungslokal, Schlaf-, Wohn- und Vorratsräume, Schuster- und Schneiderwerkstätte, Speisesaal und Küche fast ganz durch eigene Kraft und Mittel aus dem Boden erstehen zu lassen. Schon der Bauplan ist im Wesentlichen ein Werk des Hausvaters Stauffer ( S. 585), des Vorstandspräsidenten (s. u.) Pfarrer Brügger und seiner kunstverständigen Gattin, welche auch die gesamte innere Ausstattung des neuen Hauses anordnen und überwachen half, indes der Verwalter mit teilweise sehr unzulänglichen Kräften den Bau unter Dach brachte. Für fachtechnische Überarbeitung der Pläne und für Ratschläge bei Schwierigkeiten der Ausführung war allerdings die Hilfe von Baumeister Kästli, Schreinermeister Hunziker und Zimmermeister Hämmerli (dieser aus Vinelz), alle in Ins, unentbehrlich. Die 1911 von Gampelen bezogene elektrische Licht- und Kraftzufuhr braucht kaum erwähnt zu werden. So konnte das bei allem Verzicht auf Luxus außerordentlich stattliche und der Umgebung trefflich angepaßte Hauptgebäude des Tannenhofs am 13. Juni 1912 in gediegen schlichter Feier eingeweiht und dem Gebrauch übergeben werden.

Die Anwesenheit von Staatsbeamten wie Polizeidirektor Tschumi, Generalprokurator Langhans, Zuchthausdirektor Kellerhals neben dem Vizepräsidenten alt Regierungsrat Scheurer, sowie die Ehrenerwähnung von Namen wie Jean von Wattenwyl ( S. 580) und Gefängnisinspektor Schaffroth durch den Präsidenten Pfarrer Brügger bewiesen, wie unverkürzt das Interesse der staatlichen wie der Gemeindsbehörden und privater Wohltäter der Anstalt gilt. Allen Grund und 583 allen Mut dazu gibt ihnen allerdings der glückliche Fund der Hauseltern Johannes und Marie Stauffer-Zenger aus Rütti bei Büren mit ihrer Art, zielbewußt energisch d’Han͜d am Arm z’bhalte n und zugleich angesichts der tausend Verwaltungsschwierigkeiten wo nötig es G’läich z’mache n und e n Wank z’tue n.

Mit solchem Verhältnis zwischen Vorstand und Verwalter wurden Krisen vermieden wie die gefährliche des Jahres 1903. Dieselbe hatte ihren Hauptgrund in der vom Vorstand scharf gestellten und festgehaltenen Frage: Soll das Arbeiterheim Asyl oder Übergangsstation sein? Um mit der anfangs feindlich gesinnten, weil Erwerbskonkurrenz und unliebsame Nachbarschaft fürchtenden Umgebung zu reden: ein Vagante nhäi m oder eine Wartestation arbeitsloser Arbeitswilliger? Nachdem die Frage in letzterm Sinn entschieden war, erhob sich die schwierige neue: Was für Arbeitsgelegenheiten schaffen wir in so ausschließlich landwirtschaftlicher Gegend? Wenn im Sominer 1908 von 40 doch meist ländlichen Kolonisten bloß ihre r si̦i̦be n häi n chönne n d’Seege̥sse n rächt i n d’Han͜d neh n, während die von der Krisis des nämlichen Jahres 1908 auf den Tannenhof getriebenen 58 Uhrimacher trotz anfänglichem dumm tue n sich doch großenteils mit einer gewissen Di̦figi an Sense und Karst gewöhnten: wo war da die Grenze zwischen den Berufsarten?

Ferner mußte der edle Grundsatz, ohne Rücksicht auf ökonomischen Gewinn die zu Arbeitsgelegenheit Gekommenen sofort zu verschicken, doch auch der Frage Platz einräumen: Wär macht de nn d’Sach im Summer? Wenn die Aufnahme Begehrenden doch meist Saisonarbeiter sind, die im Frühling zum aa npflanze n und Reebe n hacke n und im Sommer zum wältsche n Häüet ausfliegen, um zwüschen ịịcha Tannenhofbrot zu suchen: wer häüet u nd summeret de nn hie? ( S. 316). Einen Grundstock zuverläßiger Sommerarbeiter kann das Arbeiterheim nicht entbehren, wenn im Winter auf Kosten des mühsam Gepflanzten ḁ lsó mäṇg’s hungerigs Mụụl soll z’ässe n fin͜de n. Denn trotz der Findigkeit, womit der Verwalter winterliche Beschäftigung ausheckt, für das s e̥käine r döörf fụ́länze n, verdiene n lang nid alli ’s z’ässen u nd d’s G’li̦i̦ger.