|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Brot ist ein langes, redliches Bemühen

Des Samenkorns, das in die Erde schlich.

Brot ist des Himmels Tau, der Sonne Glühen

Ein stilles Keimen und ein göttlich Blühen,

Ist Schweiß der Arbeit, die der Mensch vollbringt,

Und Lied der Lerche, die im Blauen singt.

Der Fluren Segen ist’s, des Ackers Ehre,

Der Sinn des Kleinen, das zur Größe schwillt,

Ist des lebend’gen Worts der reinen Lehre,

Die Frucht unendlich trägt, geheimes Bild.

1

ebbau ist, wie der Band «Twann» darlegen wird,

Trumpf eenet dem See̥ (am linken Bielerseestrich).

Land, Land u

nd Moos, Land u

nd Moos u

nd Reebe

n, Land u

nd Moos u

nd Reeben u

nd Wald: so lautet dagegen die qualitative Abstufung des klein- und mittelbäuerlichen Besitzes im Erlacher Amt. Der Privatwald ist allerdings außerordentlich beschränkt (

S. 238); und die Reben

gange

n hie wi

e länger

wi

e meh z’rugg, um schließlich,

wi’s d’Gattig macht, einzig noch in Großbesitzen wie denen des Spitals Pourtalès und der Familie

de Pury (

Bụ̈ụ̈ri’s) von Neuenburg mit alter, anhänglicher Sorglichkeit unter der Schaffnerfamilie Stucki in Ins weiter gepflegt zu werden. So kommt es, daß

na̦a̦

ch

unt na̦a̦

ch bloß «Land und Moos» sich in den bäuerlichen Besitz teilen, und daß seit der Entsumpfung und Moorkultur sich beide das Beiwort «gut» streitig machen. In alter Zeit stellte man, wie begreiflich (

S. 153 ff.), dem Moos das

Land in näherer Bezeichnung als

d’s guet Land gegenüber; Jahre aber mit übermäßiger Trockenheit wie 1911 wandten das Attribut sehr entschieden dem

Moos zu:

d’s «guet

288

Land» ma

g dem Moos ni̦d na̦a̦

ch. Da jedoch die Sprache mit bekannter Beharrlichkeit alten Kulturstand in ihrem Schlepptau nachführt, bleibt es vor der Hand bei der überlieferten Benennung.

ebbau ist, wie der Band «Twann» darlegen wird,

Trumpf eenet dem See̥ (am linken Bielerseestrich).

Land, Land u

nd Moos, Land u

nd Moos u

nd Reebe

n, Land u

nd Moos u

nd Reeben u

nd Wald: so lautet dagegen die qualitative Abstufung des klein- und mittelbäuerlichen Besitzes im Erlacher Amt. Der Privatwald ist allerdings außerordentlich beschränkt (

S. 238); und die Reben

gange

n hie wi

e länger

wi

e meh z’rugg, um schließlich,

wi’s d’Gattig macht, einzig noch in Großbesitzen wie denen des Spitals Pourtalès und der Familie

de Pury (

Bụ̈ụ̈ri’s) von Neuenburg mit alter, anhänglicher Sorglichkeit unter der Schaffnerfamilie Stucki in Ins weiter gepflegt zu werden. So kommt es, daß

na̦a̦

ch

unt na̦a̦

ch bloß «Land und Moos» sich in den bäuerlichen Besitz teilen, und daß seit der Entsumpfung und Moorkultur sich beide das Beiwort «gut» streitig machen. In alter Zeit stellte man, wie begreiflich (

S. 153 ff.), dem Moos das

Land in näherer Bezeichnung als

d’s guet Land gegenüber; Jahre aber mit übermäßiger Trockenheit wie 1911 wandten das Attribut sehr entschieden dem

Moos zu:

d’s «guet

288

Land» ma

g dem Moos ni̦d na̦a̦

ch. Da jedoch die Sprache mit bekannter Beharrlichkeit alten Kulturstand in ihrem Schlepptau nachführt, bleibt es vor der Hand bei der überlieferten Benennung.

D’s (guet) Land gliedert sich zunächst in Wies- und Ackerland, wovon ersteres in alter Zeit als Dauerwiese überwog, in neuerer als Kunstwiese vorherrscht. 2 Das entlegenere Ackerland heißt Feld: Fäll d oder Fääl d, Fäll dland oder Fääl dland. (So sagt man in Siselen von jeher für «d’s guet Land».) 3 Es untersteht zur Erntezeit der Aufsicht des Feldbannwarts: Fäll dbannḁcht. Diese «Feldbannwarten» wurden in Tschugg laut Gemeindereglement von 1816 im Chehr um g’wehlt. Sie mußten besonders auf Zäune und deren Lücken achthaben. Gemäß der Abmachung mit Erlach von 1807 erhielten sie zum Lohn die Bannwartgarben oder den Bannwarthaufen ( -hŭ̦ffe n). In Gals wurde laut Rechnung von 1770 statt der Garben Geld bezahlt. Wieviel, ist nicht gesagt. (Der Gampeler Holz-Bannwart erhielt 1799 als Lohn 3 Kronen 15 Batzen.)

In nachbarliche Gemeindebänne hinüber greifen das Galsfeld zu Gampelen (1742), das Ins- oder Eißfäll d zu Müntschemier (1788) und das Feld gegen Erlach, das Erlḁchfäll d und das Müntschemierern gehörende Brüttele nfäll d, das im Besitz von Insern stehende Müntschemierfäll d. Dies letztere muß sich aber auch das Lu̦u̦gifäll d betiteln lassen, weil es nicht so schweres Getreide hervorbringt wie das inserische Oberfäll d. Vom obere n wird d’s un͜dere n und mittliste n (1675), d’s Hin͜der- und Hin͜derŭ̦́sse nfäll d usw. unterschieden. Nach der nähern Umgebung benannte man das Galge nfäll d oder Hochgerichtsfeld (1809) und Salle nstäi n- ( S. 58), Rụ̈tti-, Stock-, Bangert- (Lü.), Ruel-, Steege n-, Gu̦mme n-, Niedere n-, Lŭ̦́mmi̦stfäll d. Reste des 1420 letztmals verurkundeten Dorfes Wiler zwischen Ipsach und Mörigen sind das Wilerfeld und Wilerholz (1334-1381). 4

Holz und Feld berühren sich auch sonst. Laut Chorgerichtsentscheid von 1589 soll die NN. ihren Zuhälter «weder husen noch hofen, auch z’feld und z’holtz siner müssig gon».

|

|

Studie von Anker |

Die Begriffe der großen Entfernung und zugleich der großen Ausdehnung stecken in der Lengnauer und Grenchener Wịti ( S. 164) und dem verkleinerten Wịteli. So unterscheidet auch das Romanische ein «Feld» und ein «Feldchen»: ein campus, champ, und ein campellum, 289 campellonem oder campulonem. 5 Jenes steckt in, champ maigre: dem Tschắmäägerli Erlachs. Die campania wurde zur Champagne, Schắmpanie n in Frankreich, im Genferischen, im Waadtland, 6 bei Bözingen, bevor die auf das Latein zurückgreifende Form campagne vorzuherrschen anfing. Das campellum erneuerte sich als Champel und Gampel. Unter dem Namen Tschampiung figurierte noch 1806 eine Flur im Grundbuch von Gals. Dieses gehört zur Kirchgemeinde Champion = Gampelen = altinserisch Gample n. Der Name lautete 1810 und 1718 Gambelen, 1581 Champellen, 1377 Gamplon, 1289 Champlon, 1235 Jampluns, 1229 Kamplunc, 1228 Champlun, 1225 Gamplunch, 1179 Champion. In der Tat war das älteste Gampelen bloß der lange, schmale Feldstreif zwischen der Zihl und dem «Dorngestrüpp» der Fa̦a̦fere n ( S. 257), welchen das Moos dicht an den Galserberg (Jolimont) hinandrängte. Allein die Gampler der neuern Zeit haben mit der «Rüstig» ihrer Moosgärten das «Feldchen» zum Feld und zum «weiten Raume» 7 ausgestaltet. 8 Unter dem Holiloch ( S. 29) über Twann breitet sich das Tschampe̥t.

290 Unter Ackerland verstehen wir heute bloß das Pflugland. 9 Auch wer bee̥der Soorte n Land oder Heert het, trịịbt nicht mehr zur Weide, sondern trịịbt z’Acher, indem er zum Pflügen die Zugstiere antreibt oder indem er, allgemeiner verstanden: pflügt ( S. 301). Und vom Acherhäü unterscheidet er das Matte nhäü zumeist als das der Kunstwiese, wo si ch la̦a̦t un͜der de n Flueg neh n.

Da wie dort aber handelt es sich angesichts der seeländischen Güterzerstückelung ( S. 298) um Stückli, für die es eine Unzahl Namen gibt. Um nicht den ganzen Band mit solchen zu füllen, beschränken wir uns auf diese immerhin nicht arme Auswahl: Der Blattet Acher (Gals 1757), d’Bodenachere n, Lochachere n, Trogacher (Lü.), d’Stollgrabenachere n (Br.), alle die Gu̦mmenachere n (Mü., Tr.) und der Ruefgummenacher, d’Hööhi- (Tr.), Ha̦a̦l de n- (Mü., Fh., Tr.). Rein- (Ga. 1820, Mü., Tr.), Stu̦tz- (Tr.), Flüeh- (Mü.), Stịịger- (Wi.), Grääschiachere n (Tr.), in den vffgehnden acheren (1668), der Hübeliacher (Si.), der Tschü̦ppitacher (Lü., vgl. «Kuppe»). Der Holz- (Gals) und Räckolterenacher, d’Stụụde n- (Mü.) und d’Stụ̈ụ̈deliachere n (Ins), d’Eichachere n; d’Wịịd-, Spi̦i̦s- ( S. 251), Ra̦a̦fere n (Ga.), Holl der- (Si.), Wi̦i̦sele n- (Br.), der Bụdlig- (Lü.), Bannholz- (Mü.), Fa̦a̦fere n-, Chohlacher (Gals 1757, Lü.; dieser san͜dig und hungerig). D’Lü̦schi- (s̆s̆, Br.), Simbele n- (1648, S. 110), Rohr- (Ga. 1820), Münzachere n (Ga. an der alten Zihl, mit Wasserminze bestanden). D’Moos-, Ried-, Neurieder-, (Tr.), Winkelriedachere n (Si.); d’Akenachere n (Mü.), Matt- (Mü., Tr.), Brätsche nmatt- (Gals 1767), Bäumli- (Si.), Chirßbaum- (Gals 1757, Tr.), Rääb- (Tr.), Neureebe nnachere n (Mü.). D’Stäi nachere n, der (ebenfalls grienig) Grü̦tzenacher (Mü., s. u.) und der zu Anfang des 18. Jhd. gerodete Rụụchen-Acher, 10 der San͜d- (Lü.), die (lättige n) Leim- (Lü.) und Lịịnacher (Ga., Tsch.). D’Bangḁrt-(Lü.), d’Gäärtele n- (Gäs. 1770, Fh.), d’Chratte n- (Fh., s. u.), Gatter- (Mü.) und G atterstockachere n (Mü.), d’Haag- (Mü., Lü.), Allme ndhaag- (Mü.), Ịị nschlaag- (Tr.) achere n. Die Überwurfachere n (Br.) reichen über einen Weg hinüber. Der Brü̦gg- (Gals 1757) und der Steeg- (Gals 1757), der Gasse n- (Lü.), 291 Längstrḁḁß- (Lü.), Wäägli- (Erl.), Mühliwääg- (Si.), der hin͜der und vordder Wa̦a̦ge nwäägacher (Tr., an einem Fahrweg), d’Grüe nwäägachere n (Erl.), d’s Wäägacherli (Tr.). D’Wuerachere n, der Grăbacher (Tr.); der Bach- (Lü.), Brannte nbach- (Br.), Löölibach- (Br., S. 251), Bächliacher (Lü.), die Brunn- (Tr.) und Brünnlisachere n, die Tschäppitachere n. D’Lumpenachere n (Erl.). Die (sehr guten) Lụ̈ụ̈sachere n (Fh.); der Fleuge n- (Ins), der Schlange nacher (Lü.), d’Chrääije n- (Tr.), d’Storche n- (Bi.), Fuchse n- (Lü.), Dachse nlochachere n (Tr.); der Gense n- (Lü.), Eutsch- (Lü., S. 270), Schinteracher (Mü., S. 155). Der Stampf- (Lü.), Schụ̈ụ̈r- (Tr.), Trüel- (Ga. 1811), der Chappele n- (Tr., Wi.), Chrụ̈tz- (Gals 1757, Blatte nreeacher (Mü.). Alle die Groß-, Läng-, Bräite n-, Längibräitenachere n; die Chrumm (Ga. 1825, bei der alten Zihlbrücke) und Chrumm- (Mü., Gals 1757), Chrummstücki- (Si.), Chrumme nfuhre n- (Br., Fh.), Grade nfuhrenachere n (Vi.), Längifuhre n (Mü.). Der Weichel- (Gäs.), Angel- (Erl.); der Almele n- (Gals 1757), G’mein- (Tr.); der Mueteracher (Lü.). Die Schụfelachere n (Mü., Tr.; in Tr. dem ehemaligen reichen Gutsbesitzer Schaufelberger zugehörend). Die Batts- (Lü.), Chrieg- (Tr.), Fols- (Lü.), Heimis- (Lü.), Mälcher- (Tr.), Rịffliachere n (Tr.). Der Lịịrum (Erl., Ga.; in Ga. en abg’schreegete n Bitz am Wald). Der Aspelacher (Lü.); Belggenacher (Lü.); Chrööselacher (Lü.); d’Gaußachere n (Mü.); d’Schäädelenachere n (Mü.); der Schlußleracher (Mü., Si.); der Schü̦melacher (Mü.), die Trömlisachere n (Tr.), die Tschäppitachere n oder Riederenachere n (Tr.); das Tscholetenacherli (Ga. 1757, Gals) und der Tscholetenacher (ebd.); der Tschu̦ggitacher (Lü.). D’Viertelachere n (Fh.); der Chüestall oder d’Chüestallachere n (Br.); der Galsbärgacher (Gals); der Bü̦ü̦rste nbin͜der (Gals); der Chalchhofacher und der Ziegelacher nahe der Ziegelei bei St. Johannsen; d’Mühliachere n (Erl.); d’Spitalachere n (Erl. 1849); der Pfaffenacher (vormals zu St. Johannsen), der Chilchacher (Si.); der Stüeliacher (Fh.); der Lüscherzacher (Si.); der Hei nrich- (Tsch.), Chüpfer- (Tsch.), Dintlerenacher (die Dintlere n, Ins), der Tunni- (Fh.), Lätschelet- (Gals), Pfanpfacher (Lü.), die Hirt-, Beller- (Fh.), Fi̦i̦schi- (Br.), Lu̦mmist- (Erl.), Chrääilenachere n (Fh., «Kräheläcker»).

Ein acher nent sich der Schlußler (1645). Wie er, entraten des Grundworts «Acker» alte und neue Namen wie d’Ho chfuhre n (Br.) und der Fü̦ü̦rlig (Si.), d’Lü̦ckete n, i n de n Zweien obe n, im 292 Graffat (1668), der Grịịnig (Br.), der chlịị n und der fụụl Grịịnig (1845) mit der Grịịnigmatte n, wo n es böös z’määijen isch. Der Viertel im Grịịnig erinnert an den Acker i n der Rịịsere n, welcher sich auch im groo̥ßen Äinig nennt.

Anderthalb Jucharten genannt die Schuposen (Si.) oder Schuepe̥sse n 11 werden anderwärts ausdrücklich als persönliches Eigentum erklärt. So in Gampelen 1811 Dieterichs, Gygers, Kalis, Mosers, Mügelis, Rubelis, Stüürlers, Taubis, Wenkers Schuppose oder die Dieterich- usw. Schuppose. 1668 werden aus Ins aufgeführt: die schupoßen Schlaffgut genannt. Die Schupeßen genambt Fürisgutt oder die Füri (Fụ̈ụ̈ri-) Schupoßen, die 3 und die 4 Schupoßen von Hans Füri; die große Nägeli Schupoßen; die Bloch und die Zesinger Schupoßen; Burkhart Reybis (Reubis) Schupoßen; Gröllen Schupoßen. 1648 finden wir erwähnt die Wahlen Schupoßen, Übelharts, Kathrina Bülings, Anthoni Molls, zuvor Willi Fütschs Schupossen, Spellings Schupossen zu St. Johannsen, 1649 die Kuttlerschupoßen, 1457 Albrechts Schupposen zu Erlach. Wieder 1668 kommen vor: die Rappen-, die 2-Rappen- und «vor Zitten» die Metzi Rappen Schupoßen oder Schuposen. Eine Verschreibung (?, doch vgl. die Nußschupposen zu Epsach 1634 und die Buechplatz-Schupposen zu Erlach 1457) bringt Roggen-Schupoßen.

Eine solche Schuppose war immerhin e n tolle r Fätze n Land, ein ansehnlicher Blätz (1668), wie z. B. die als Pflanzdäile n dienenden Hubelblätze n. Sie waren also nicht bloß en Ellboge n läng. Vom Gegenteil reden die Stümpliachere n (Fh.), das Strümpfban͜d und der Hose ntreeger, der Zopfe n, der Spitz oder Spiß (1770 zu Gäserz, S. 281), die Spitzallmend (1782 zu Ins) und die als cauda, la queue (1801) oder la Schuantz 12 wiedergegebene Stälze, um deren Willen eine Einhegung eben auch steltzenswyß (1640) erfolgen muß, was ganz und gar nicht kommlich ( chu̦mmlich, bequem) ist. Der Fuchsschwanzacher (bei Mullen); die Zagelachere n (Fh.); der Acker bei dem Weier zum Zagel (Vi. 1358). In die nämliche Reihe gehören der Hänsel-, Heubi-, Schmi̦i̦degge n zu Treiten.

Wie «Acker» zu agere (treiben) gehört, so ging aus «zelchen» oder «zelgen» (noch oberpfälzlich svw. den Boden bestellen) 13 die Bezeichnung Zelg, Zälgg hervor. Auch dies mit zunehmender Zuspitzung des Begriffs. Aus der Bezeichnung der Bodenkultur wurde die der mittelalterlichen und noch neuern Dreifelderwirtschaft, und schließlich die der 293 alli drụ̈ụ̈ Ja̦hr im Chehr um ausliegenden Brache. 14 Hieraus erklären sich Verfügungen wie die von 1657 in Ins, wonach alle Schafe auf die Zelg gewiesen waren. Dagegen sollten 1564 die von Spins (zu Lyß) nit mehr uf deren von Aarberg Zälgen wund und weid gan. Die Aufhebung der Dreifelderwirtschaft ließ gewisse «Zelgen» als solche fortbestehen, was zu deren Festlegung in Eigennamen führte. So hat Huttwil seinen Außenort Zelg, hat Aarberg sein Vorstädtchen d’s Zälgli, das anstoßende Walperswyl sein Stadtzälgli, Erlach das Zälgli ob Mullen, Ins die Erlḁchzälg und die Zälg bei Brüttelen (1647). Auch Gampelen hat ein Zälgli. Ein Viertel des gesamten Gäserzer Bodens heißt die Zälg. Daneben gibt es dort das ober und das un͜der Zälggli (1770) (vgl. die mittlere Zelg zu Geicht 1774), wie auch die Rifertsche Zälgg (1770), die Greus Zellg (1770); zu Ins die Greutschen Zelgg (1727), die Zelg wider das Hochgericht (1668), die Bergzelgg (1778), die Brüelzelg (1661) oder das Brüelzälgli, die Rötschzälg, die Gumme nzälg; zu Vinelz das Mieschzälgli (oder die Mieschmatte n); zu Gampelen die Inselzelg (so 1811 für die I̦i̦slere n). Siselen hat die Bụ̈ụ̈nne n- und die Ha̦a̦l de nzälg, Lüscherz die Stra̦a̦ße n- und die Äugstzälg, und Twann die Brünelizälg, Lengnau die alti Zälg und Erlach den Zälgliacher.

Gatteracher und Gatterstockacher (s. u.) erinnern an den einstigen Gegensatz zwischen offenem und abgeschlossenem Kulturland. Wo während der ganzen Vegetationszeit sogar ohne Hut geweidet wurde oder wird, muß der Pflanzblätz für Äßrüstig: der altdeutsche eßßisc, esch, isch, ösch 15 mittelst des Etters oder Ätters 16 «nach Ätters Recht» (1757) als «Ackerhaag» 17 abgezäunt werden. Vgl. das Ätterweegli zu Ins.

Auch hier deuten eine Menge Flurnamen auf frühere Gutsabgrenzungen. So gibt es sehr manchen Ịị nschlag ( S. 152), g’mäinen Ịi nschlaag von Treiten, Brüttelen usw., den Siseler Ịị nschlag, auf welchem nun sechs Häuser stehen, den Einschlag Tschanneten zu Erlach (1849), die Tschugger Ịị nschlaagrääben und -achere n, den Lüscherz-Ịịnschlag zu Treiten, den Moos- (Tr.) und Brandịị nschlag (Mü.), großen Ịị nschlaag neben all den Ii nschleegli und dem ursprünglich bloß ein «kleines Stück» eingrenzenden Bättelịị nschlag ( S. 282). Gemäß der allgemeinen Bedeutungsgeschichte ist der Einschlag sowohl das Eingeschlagene als das Einschlagen («die Einschlagung»: 294 1751) — nämlich von Pfählen als Zaunstützen. Solches ịị nschla̦a̦ n bedeutet aber überhaupt abgrenzen. So soll man «1409» einen Weidebezirk mit Zeünen und Gräben einschlachen, und mittelst z’ringsedum määije n eines Moosheustücks ( S. 163) wurde dieses zum Schutz gegen Übergriffe ịị ng’schlaage n.

Wenn es hinwieder bei Vorimholz zu Großaffoltern den Chrumm-Ịị nschlag gibt, so kann dieser gleich dem dortigen Chrumme n, vielleicht auch dem Chrummenacher ( S. 292) 18 so gedeutet werden, daß Färre̥chsịị nschlaag und Färrechmatte n («Pfärrichsmatten») gleichbedeutend daneben treten. 19

Das buchstäbliche Einschlagen galt, wie den Pfählen, gelegentlich auch (wie 1575) einer Eichenen suhl 20 (altdeutsch sûl, Säule), immer aber dem besonders festen Gatterstock (1710) oder (auch hier auf den Tölpel übertragenen) Tü̦ü̦rlistock (1809), wenn es sich nicht (wie 1759) sogar um steinerne Pföste n handelte. Durchlässe wie z. B. das Treite ngatter (1650) wurden durch Bettler gehütet. 21

Bloß der Fußgänger konnte auch in Ins über doppeltreppenartige Stapfe n (1484) oder (1800) in Gampelen über die Fu̦ntene nstapfete n in ungehegtes Gebiet stịịge n (1654), wenn er nicht durch Kletterübungen die Solidität der Zäunung auf die Probe setzen oder durch «Zühn vsziehen» (1667) bübische Bosheit üben wollte. «Zeünen, hagen, brüggen, graben» ward daher 1537 zu den ersten Dorfbewohnerpflichten gestellt. 22 Wie dringlich besonders die Weinberge des «Verzaunens» (1800) bedurften, wird (1410) durch das Rebstück «Slagzun» zu Alfermee 23 in Erinnerung gebracht. Die Übertragbarkeit des Wortes «Zaun» sogar auf den Rocksaum zeigt Niklaus Manuel in der Stelle:

Der rock muoß sîn wyß, rot, swartz vnd brun

vnd vnden d’rum ein gäler zun.

24

Gleichbedeutend mit «Zaun» (vgl. das Siseler Halbmaad in der Zụụnete n Matt und der Lüscherzer Garte nhaag neben dem Garte nzụụn, ferner die Rebzeune in Twann 1829 und den Scheyhaag ebd. 1777) ist in Ins «Haag», 25 ( Haagstelli), so daß hier beide Umhegung und Umhegtes bedeuten können 26 Die Bedeutungsvermischung steht im Zusammenhang mit der weniger kunstreichen Herstellung, als sie 295 der Älpler z. B. im «Schweiffel» 27 ( retorta) an den Tag legt. Um so mehr unterlagen der Hägschouung (1512) Haagstelline n und Fluren i n de n Heeg, hin͜der dem Haag, hin͜der dem Lu̦mmisthaag (1849), der Mööslihaag bi’m Müßlinen Haag (1786), der Tschaffeletshaag, sowie Hăgneck: der Hoff Hagnith (1701), 28 der Ort uf Hagni (1808: Hagny, Täuffelen), vgl. die Matten im Hegni (Brüttelen, 1786). In Erlach heißt Hagneck Haggni, in Treiten und Brüttelen: Haagnĭ̦g. Auch die Haagachere n, der Inßhaag (1650), der Hụụsers- und Spehlis-(Spä̆lis)haag verewigen das Wort gleicherweise in Eigennamen, wie der Seibeerg, der von Gäserz zum Schaltenrain hinauf langt, es mit der s ei, chai, sisa 29 (aus lat. sepes) tut. Vgl. auch «Tschippis» (1480: Chippis) und die gegen hundert Sepils aus sepile.

Studie von Anker

Eigens sorgfältige Umzäunungsarbeit mußten im frühen Mittelalter die Frondienstpflichtigen den Grundherren leisten mittelst Umflechten oder «Umwinden» ( plectere) der Einschläge. Solches bi-windan ergab die Be-unden, Bụ̈ụ̈ne n, 30 welche nach dem Verfall der gutsherrlichen Eigenwirtschaft an die Hofgenossen fielen. 31 So kam es zu den kleinen Gutszugaben der Büüne nzälg und Bụ̈ụ̈nenachere n, der Wị̆ße nmatt- 296 und Hächtlismatt-, Brädele n-, Stei nacher-, Rappe nried-, Allme̥ nd-, Chlịị n-, Ha̦a̦l de n-, Mŏs-, Chastels- (Tr.) bụ̈ụ̈ne n, welche sonst dem alten «Bauernland» die Gespinstfeldchen abgaben, den Weinbauern links des Sees aber die Gemüsegärten vertreten.

Wie an obiges plectere die etwa 10 «Pletschen» anknüpfen, so an «fangen» i. S. v. umfassen: fang 32 und vang 33 (bestelltes Land), und an «befangen» (umfangen): der oder die oder das Beefang, Bịfang. 34

Das Welsche setzt hierfür seine zahlreichen Cernil, Cernier, Cergnat, Cerniaux = Schärne̥lz (über Ligerz; zugrunde liegt circinus aus circus), 35 sowie seine Clos (zu claudere, schließen). Auch diese sind ins Deutsche übergegangen. Schon 1285 gab es li Clos de Chavanes ( Chavannes, Schaafis) als ein Rebgut; 1358 ein ebensolches, das aber unter der Bezeichnung les Clos du comte ein herrschaftliches Gehölz bildete; 36 1276 den Weinberg Chloz oder Clos zu Alferme ( Hä́lffermee); 37 1300 die vinea du clos de Vinils 38 (worunter wohl Vinge̥lz verstanden werden muß). Ihnen entsprechen die Chloosrääbe n zu Twann und im Cloß zu Biel (1540). Bereits 1361 begegnen uns les «clons» de schampes by der Nüwen Statt. 39 Zwischen Vinelz und Ins aber breitet sich der Wolfe nhaag unter dem andern Namen d’s Glousḁch oder d’s Chlousi, und die tiefste Stelle an der Straße zwischen Schaltenrain und Fafern heißt das Glousit (1783: Glaussit); der Vinelzer sagt dafür d’s Glousig. Ins selbst hatte, gleich wie Gampelen, schon 1686 Reben im Chloos. Heute dagegen heißt es hier von einem unheilbar Kranken: dee r isch rị̆ff für i n d’s Chloos. In diesem ehemaligen Weinberg hat nämlich die Einwohnergemeinde Ins seit August 1878 ihre Totenstatt. Totenstadt dürfen wir sogar sagen, wenn wir an alle die Monumente denken, die in ihrer Kostbarkeit mit der Herrlichkeit des Aussichtspunktes wetteifern. Als eine wirkliche Stadt Chloos, welche zur Römerzeit von Menschen bewohnt war, gilt der Ort im Volksmund. Das Vorfinden von Backsteinen und einem Stückchen Mosaik (nun im Lehenhaus de Pury) deutet in der Tat auf römische Niederlassung.

An den «Friedhof» 40 aber erinnert die Fridstụde n (1648) oder Fri̦de nstụde n, deren Bewohner ihr kleines Heim «rüwig und wohlgefriedet nutzen und nießen» (1409). 41 Dieses Gütchen, auch etwa als 297 Fridli- oder gar als Frieslistụụde n umgedeutet ( S. 258), seit 1860 als Wị̆ße ns Hụ̈ụ̈sli bezeichnet, grenzt als ehemaliger Niederwald an den Wolfe nhaag. Als Fridstauden erscheint um 1560 auch ein gsteüd 42 als Marche zwischen Ins und Müntschemier, dessen Holz «zur Friede» (Einfriedung) von Eigengütern diente. Es bildete damals den Gegenstand eines langwierigen Prozesses.

|

|

Elise Anker (Beerni Wagners)

|

Zu so viel Anstoß konnte der Anstoß (die Gutsgrenze) unfriedlicher Nachbarn führen, wenn sie einander nicht «rühwig ( rüeijig) und unüberfahren» (1580) lassen wollten. Besondere Anlässe hierzu schuf das Pflügen von Äckern mit einem «Fürhaupt» (1668 für Anthaupt: ohne ụụfḁfahre n auf anstoßendes Land nicht durchpflügbaren Ackersaum). Zu solchem «Hinausfahren» mit dem Zugvieh und damit verbundenem Wenden des Pflugs: zum anwanden (1788) mußte man das Recht erwerben oder nachweisen. Für die obrigkeitlich bewilligten Einschläge waren an͜derhalbe r Schueh Anstößerpflugrecht vorbehalten. Ein mit daheriger Servitut behafteter Acker hieß ein Anwander (1668. 1801), eine ebensolche «Rebe» (s. «Twann») oder Matte eine Anwanderin 43 (1788. 1795). Der groß Anwander (1648: zwei Jucharten). Ein Anwander überwirfft sich mit NN. zum halben oder zum vierten Teil (1668).

In einer Zeit, wo Stäine n oder Maarchstäine n versetze n zu den Sünden gehörte, die durch ummḁchoo̥ n als Irrlicht im Moos ( S. 100) gebüßt wurden, mangelte es auch nicht an Verdächtigungen oder gar Beschuldigungen, der und der Anstößer habe heimlich so einen «margstein» aus seiner Lage zu rücken gesucht. So hieß es 1532, ein solcher Stein habe sich «ghelt» ( g’heltet, geneigt), oder er habe «vff dem loch gwelen» 44 (sei umgekippt, vgl. emmentalisches wăle n = sich wälzen). Auch sonst haperte es wohl mit einer «Marck» oder einer «Lachen» 45 (1710).

298 War das Vergehen gering, so traf den Täter eine Ordnungsbuße der Einung 46 oder des Äinig: der Rechtsamegemeinde, welcher auch Güter angehörten wie in Ins «der große Einschlag» ( S. 293) oder der groß Äinig (1742), der Bräiten-Äinig (1757), der Gäßli-Äinig (1717).

Die strengen Maßregeln zur Ausscheidung von Mein und Dein und die Sorge, daß en iedere’ cha nn sị n Sach abaartig haa n, ist nirgends so geboten wie im Seeland mit seiner fast beispiellosen Güterzerstückelung. Da ist d’s Land verbitzlet bis eenen ụụsḁ. Das bernische Grundbuchamt wies am 10. Dezember 1910 für das Amt Erlach 23,619 Grundstückblätter auf neben 2493 Dienstbarkeitsanmeldungen und 5108 Pfandrechtsanmeldungen. Nur der Jura übertrifft in der Grundstückblätterzahl das Seeland, in welchem sie auch für Aarberg 23,086 und für Nidau 20,273 beträgt, während die ausgedehnten Berggemeindeämter des Emmentals und Oberlandes bis auf sieben Tausende (ja Saanen auf 5622) zurückgehen. — Arrondiert: in äi’m Bitz, waren schon 1852 47 bloß die Güter uf dem Schụlimụng (Jolimont), im Faanel, d’Hofmatte n, i n der Bụdlei. (Heute gibt es der letztern drei.) Dazu kommen seit 1900 d’Mụụrstụụde n und schon vorher d’s Ried. Bereits 1653 suchte die Berner Regierung der Güterzerstückelung vorzubeugen, doch ohne Erfolg. 48 So erklärt es sich, daß 1778 zu einem Gut in Müntschemier nicht weniger als 39 Ackerstücke gehörten. Wie es in dieser Hinsicht heute bestellt ist, illustriert z. B. die Ausschreibung und Ausrufsreihe einer Inser Stäigerig vom 1. April 1911. Da het’s äine r dem an͜dere n ụụcha tri̦i̦be n öppis schröckeligs grụ̈ụ̈seligs, um vielleicht eine halbe Stunde von seinem Wohnhaus entfernt eines der sieben Bruchstücke des Brüelzälgli zu ergattern (1778: zu bestehen) und damit ein Stück z. B. von 10,50 Aren meh z’schaffe n z’überchoo̥ n. Über fünfzig Nummero gelangten auf solche Weise zum Ausruf.

Daß ihre Größe nach Aren und deren Bruchteilen gewertet ist, befremdet ebensowenig, wie die volksmäßige Schätzung nach Mees = ⅛ Jụụchḁrte n (oder Jụụferte n). Es weist dies auf die verschiedenen alten Methoden der Ackermessung. Die älteste ist die des Hammer- oder Axtwurfes, 49 wie er noch später z. B. für Fischerei und Holzrechte angewendet wurde. Verwandt ist die dem Chla̦a̦fter wortgeschichtlich parallele toise, teise (zu tendere, ausspannen). 50 Auf die zu bewältigende Tagesarbeit beziehen sich das Reben-Mannwerk ( Manne̥cht, 299 Manne̥rcht, Mamme̥rt, Manne̥rt, ouvrier, fossorier, 51 s. im Band «Twann»), das Mannsmaad oder Tagmaad, la fochéria, le fochéran 52 der Wiesen, la pose (pausa, Pause als die durch Ruhe abgegrenzte Arbeitszeit), und besonders die (schon früher besprochene) Juchart: Jụụche̥rte n, Jụụfe̥rte n. Ohne den zweiten Teil («art», d. i. Pflügung, S. 301) des Wortes Juch-art finden wir in Siselen das Jụụch zum Orts- und Flurnamen versteinert. «Ein Acker zu 6 Mäß» hinterließ dort die Bezeichnung d’s läng Jụụch oder d’s Längjụụch. Aneinander gereiht, hießen mehrere solche zusammen «die Joche» ( les jougues), was gleich der Mehrzahl juga (aus jugum) sich wie so häufig zur weiblichen Einzahl verdunkelte. So konnte der unterste Dorfteil von Siselen zu der Bezeichnung d’Jụụche n kommen, und es lag z. B. «½ Juchart an der Juchen». 53

Für eine Unmenge winziger Feldstücke würde jedoch die Juchart ganz nid als Mees passen. Man bemißt sie vielmehr nach dem Quantum des von ihnen zur Ansaat beanspruchten Samens. So figuriert in einer Gutsbeschreibung von 1688 «ein Beünden zu einem Mäß groß», nämlich einem Mees (oder Sester zu 14 l) Hanfsaat ( Hạuse̥t). Ein Mees (Määs) Getreide aber beschlägt eine bernische Achtelsjuchart (eine neuenburgische Sechstels- und eine waadtländische Zehntelsjuchart). Noch kleinere Maße erforderten indes viele Hanfbeunden. 1708 gibt es «einem» Immeli groß erdtrich 54 (also für 1 Im mi = ¼ Mäß = 3,5 l), 1751 ein Stück von 1½ Imi, 1809 doch ein solches von 5½ Immi. Auf diesem Wege konnte das Immi sogar zum Flur- und Hofnamen werden. So über dem Hof Ratzenberg bei Niedermuhlern. 55

Solche Kleinmaße für Pflanzdäile sicherten eine «doch wenigstens einigermaßen» zuverlässige Abschätzung des intensiv bebauten Bodens, während wir vor die Juchartenzahlen noch in jüngerer Zeit sehr häufig ein «zirka» gesetzt finden. Wo man nur von Auge n oder allenfalls mit über d’s Chrụ̈tz oder mit z’ringet um mässe n 56 g’schetzt het, waren bloß gueti 57 oder gegenteils (wie 1668) zi̦lige Jucharten zu ermessen.

Mit Einzelstücken seines Besitzes, wenn nicht gar mit der Gesamtheit desselben, reicht gelegentlich ein Landwirt in fremdes Geineindegebiet hinüber. So haben sehr viele Ligerzer und Twanner (vgl. die Seebụtze n im Band «Twann») Land änet dem See. Mangel an 300 rechtzeitig «ausdruckenlich vorbehaltenem Wegrecht» (1805) oder an Weegsḁmi (1644: wägsamme) führte bis 1912 zu Notbehelfen wie dem «Recht des Abtragens von Most und Auftragens von Dünger durch Schopf oder Tenn» des Anstößers (1856). Solche Durchgangsrechte konnten leicht ungeahnt überschritten werden nach dem Satze: was nütze n d’Vöörtel (Vorteile), we nn mḁ n si̦ nit brụụcht (oder trịbt)! In den Zeiten der Dreifelderwirtschaft (welche im Jura 1816 obrigkeitlich abgeschafft werden mußte 58 ) führte der Mangel an Zufahrten zu den einzelnen Ackerparzellen zum Flurzwang: die sämtlichen Genossen einer Mark mußten gleichzeitig die gleichen Arbeiten verrichten, um einander nicht zu stören und zu schädigen. Analog also, wie es noch bei der Weinlese der Fall ist.

Hat nun auch dieser Flurzwang im Ackerwerk aufgehört, so bleibt sein Grund: eben die Güterzerstückelung, bis heute ungeschwächt bestehen. Wer diese aufheben und mittelst z’seeme nlegge n, z’seeme ndue n, z’seeme nhänke n allmählich beseitigen will, der hat es einerseits mit den tausendjährigen Folgen der Dorfansiedlung (s. «Twann») zu tun, anderseits mit der Rechtsgewohnheit, daß d’Mäitschi o ch Land eerbbe n. Die Emmentaler mit ihren ausgerundeten Höfen wissen, was sie dem Vorrecht des jüngsten Sohnes auf Auskauf seiner Geschwister verdanken. Das neue Zivilrecht hat es in modifizierter Weise denn auch bestätigt.

1

Widmann, Der Heilige und die Tiere 174.

2

Das Amt Eriach enthielt 1852: 4537 Jucharten Ackerland, 6245 J. Wiesen, 803 J. Reben, 195 J. Garten und Baumgarten, 4219 J. Wald. (

Stauff. 24.)

3

Vgl.

Gb. 274 f.

4

Mül. 582.

5

Meyer-Lübke, Einf. i. d. r. Ph. 2, 249.

6

Jacc. 69.

7

Isaaks

rechobôth: 1. Mos. 26, 22.

8

Die keltische Entsprechung

magus (vgl.

Rouen aus

Rotomagus, Noyon aus

Noviomagus, Caen aus

Cadomagus:

Jacc. 325) wurde aufgefrischt in «Mayenfeld». Das in der welschen Schweiz sehr häufige

fin (Finhaut, Finet u. dgl.

Jacc. 113. 169) und das umgedeutschte «Pfyn» des Wallis, des Thurgaus und über Twann bedeutet, wo nicht die Sprachgrenze, die Weite und Ferne.

9

Die

champs von 1801, das «Feld» nach Luther in Luk. 15, 25. Auf den «Acker» (

eis tûs agrûs, zu

agere, treiben, wie zu treiben Trift gehört) treibt dagegen der Schweinehüter (nach Luk. 15, 15) seine Tiere, wie nach Ulfilas auf die «Heide» (

ina haithjos), nach Grieshaber in ein «dorf» (vgl.

Gb. 301). Im Appenzellischen ist noch jetzt ein Acher auch eine sumpfige Wiese. Vgl.

schwz. Id. 1, 66 ff. mit der Definition: nutzbar gemachtes Land.

10

Vgl.

Gb. 41.

11

Vgl.

Gb. 272.

12

Ebd. 515.

13

Hoops 1, 24.

14

Vgl.

Gb. 258.

15

Vgl.

Gw. 257.

16

Kluge 121;

Lf. 64.;

schwz. Id. 1, 597-9.

17

Althd.

akr-gerdhi:

Hoops 1, 32.

18

Vgl.

Gb. 270.

19

Vgl. «Pferch» bei

Kluge 346.

20

Urb. Mü. 25.

21

Stauff. 45.

22

Urb. Mü. 12.

23

Mül. 61.

24

Papst und Priesterschaft 40. Das

Taschb. 1897, 2 setzt: ain gâlen zun.

25

Vgl. dagegen

Gw. 256 f.

26

Vgl. z.B. den «Hagestolz», ahd.

hagustalt, als den zum Heiraten zu armen, weil bloß auf einen

Haag (kleines Grundstück) angewiesenen Bruder des Erstgebornen, der als Stammhalter den (Herren-) Hof erbte. Vgl. «Vom Hag zum Hof»

Gb. 264-275.

27

Gw. 255.

28

Schlaffb. 1, 224.

29

Jacc. 436;

Brid. 420.

30

Lf. 107;

Gb. 267.

31

Schröder 413.

32

Kluge 126.

33

Jacc. 162.

34

Näheres:

Lf. 108;

Gb. 267-270.

35

Jacc. 63. 331. 323.

36

Font. 8, 254.

37

Mül. 60.

38

Font. 4, 35.

39

SJB. B 1.

40

Gw. 258.

41

Urb. Mü. 4.

42

Ebd. 22.

43

de P. Vgl. die «Radwende» und das «radwenden» in

Gb. 241 f.

44

EB. A 231.

45

Gb. 248 f.

46

Schwz. Id. 1, 281 ff.

47

Stauff. 36.

48

Ebd.

49

Hoops 1, 35.

50

Jacc. 463.

51

Brid. 166.

52

Ebd.

53

Zum entsprechenden

arapennis vgl.

Hoops 1, 112.

54

EB. A 259.

55

Vgl. dagegen den

Mütt (

modius) in

modiata.

56

Gb. 402. Vgl.

NM. Papst 914-6, wonach die 4000 kuglen, womit Suleiman II. 1522 Rhodus beschoß, «den meren theil, wenn man sie mißt mit einem seil, im zirkel zehen spannen wit» waren.

57

Vgl. «Ein guter

werckschuoh höher als... (

Forer).

58

AhV. 7, 274.

Den größten Teil ihrer Gaben spenden der Acker und der Garten (s. u.) nur um den Preis saurer Arbeit. Dazu gehört zunächst das Lockern des Bodens. Dieser muß lu̦gg und flu̦u̦ger (in Gümmenen: flu̦u̦g) 1 werden, um für Luft, Regen und Sonne durchdringlich zu sein. Ferner müssen immer neue, dünne Untergrundschichten mit dem neuen Dünger und dem alten Humus gemischt werden. Beides wird erreicht durch das «buwen und äferen» (1644): chehre n (wenden) einer mehr oder weniger tiefen Oberflächenschicht. Solches «kehren», urdeutsches kars-jan 2 ermöglicht in elementarer Weise der kars-t, 3 in Ins: Chaarst, links des Sees: Chărst. Am nämlichen Halm (Stiel), wie 301 diesen, befestigt der Schmied die Hạue (Hacke), während Stächschụụfle n und Graabgaable n eigene Handgriffe erfordern.

Schon das Hantieren mit diesen Geräten des «alternden Europa», an deren Platz die Landwirtschaft der neuen Welt mit Dynamit fichtet, ist dem Franzosen ein labourer (vgl. den Wuerflueg, S. 145). Das bedeutet freilich sonst spezieller pflügen: z’Acher fahre n (in Lengnau: mi het z’Acher g’fahre n; in Ins: z’Acher ga̦a̦ n; mier gange n z’Acher, mier sị n z’Acher g’sịị n; im Gros de Vaud: alà a la tsèri [aller à la charrue]). 4 Allein schon bei Niklaus Manuel ist «zuo acker gan» 5 svw. mühevoll arbeiten.

|

|

Luise Feißli (d’s Nagler Luiis), Ins |

Letzteres wird allerdings treffend veranschaulicht durch das Pflügen: das römische arare und urverwandte altdeutsche aren, umgelautet eren. 6 1652 klagt einer, daß syne Nachpuren Ihne vberahre. 7 1324 wird bestimmt, die Dorfleute von Wahlendorf zu Meykirch sollen dem Abt von Frienisberg den Zehnten entrichten von allem, waz der pflug ert vnd ufbricht, es sig in ackren old (oder) in matten. Nach hartem Winter oder Hagel jedoch sind sie ihm statt Zins und Zehnten bloß die siebente Feldgarbe schuldig. 8 1532 wird über jemand Klage geführt, daß er ei’m andern das sin us jere. 9 Das het richtig öppis chönne n! Die Gerichtssatzung von 1761 schrieb vor: Wer über die March ehret, es sey gegen eine Allmend oder gegen ein anderes Gut, der soll zur Straf von jeder Fuhre, die er überehret hätte, drey Pfund Buß bezahlen und sich, wie recht ist, in der March halten. Ebenfalls 1532 erklärt einer, er heig den aker fast all arden g’aren 10 : fast nach jeder Richtung hin, uf all Arte n. Auch dies Wort gehört hierher. «Der» und «die» art 11 ist, was dem (gepflügten) Grund und Boden gemäß 302 dessen Natur entsprießen kann, und arthaft ist urbar. Die «Art» ist überhaupt die eigentümliche Natur eines Dinges, welche die Kunst als ars 12 ( artes: les beaux arts) zu erlauschen und wiederzugeben sucht. 13 Vgl. «von deutscher Art und Kunst.» Wer eine angestammte edle Art hat, artet oder ist ertig, und unartig, unertig ist schlecht, gemein, niedrig. Wie entgleist erscheint hiergegen unser aartig als «eigentümlich» iSv. auffällig, seltsam, wunderbar und wunderlich, originell und original.

Das erlöschende aren, arten und eren wurde im Schriftdeutschen allmählich ersetzt durch «pflŭgen», bei Niklaus Manuel durch pfluognen. Ein Lehen berechtigte 1484 zuhaufen, zuhofen vnd zupflugen nach nohtdurfft. 14 «Pflügen» dagegen kennt das Bernische nicht; auch nicht den «Pflug», sondern bloß die westschweizerische erleichterte Form Flueg. Und sogar dies Wort bleibt in Zusammensetzungen weg, welche im Schriftdeutschen auf die Jahrtausende lange Entwicklung des Pfluges hinweisen. Der zum bloßen Schürfen des Bodens ausreichende Hakenpflug der Indogermanen und der erstmals Furchen ablösende und umwendende Räderpflug der Germanen 15 gehören sowieso bloß der Vorgeschichte an. Dagegen kennt und nennt die Mundart den alten Aargạuer, 16 den Scharnier(flueg), den noch geege nweertig gebräuchlichen Gäißfüeßler und natürlich erst recht den Sälbsthalter. Mit dem Hördöpfelflüegli werden die halbwüchsigen Stauden g’flüeglet oder zueg’macht, g’wälmlet, g’hüfflet.

Das alte Gerät, welches gejochte und mit dem langen Stachelstock angetriebene Ochsen durch die Ritzen und Furchen schleppten, war schwerfällig z’chee̥hre n, leicht ummḁ z’bü̦ü̦re n. Umgekehrt verhält es sich beim heutigen Pflug, den die Zugtiere, kaum mit der Gäisle n berührt, so si̦ttig und glịịchlig durch die breite und tiefe Furche ziehen. Und doch, mit welchem Gewichte belasten diesen Pflug seine Einzelteile: der ịịsig Grän͜del (Grindel), welcher in die ebenfalls eiserne Gäize n (Handhabe) ausläuft; das senkrecht schneidende Pflugmesser: Sẹẹch (1778: Säch) an äi’m Stück mit der doppelseitigen Pflugschar: dem Weege̥se n (1778: Wägeisen, altdeutsch waganso, wagense 17 ) zum ụụsweigge n der Furchen. 18 Das Fluegg’schi̦i̦rn (1732: ein flugs geschirne, 1532: das flugschir, 1601: pflug gschir) gab vormals, z. B. 1610, die normale Breite eines Flurfußweges an. 19 Hierzu dienten 303 sehr gut die beiden Wagen: Wöög zum aa nli̦tsche n der Zugstricke. Letztere konnten übrigens durch bloße «Ackerschnür» ersetzt werden (die 1866 boshaft einem Nachbar zerschnitten wurden 20 ), wenn die Strụụbe n (Schraube) den Pflug zum bloßen oberflächlichen strụụche n oder gar schelle n hoch richtete.

An das durch «pflügen» und z’Acher fahre n oder ummḁ fahre n, ummḁ g’heie n verdrängte aren, eren erinnert uns neuerdings die Äägerte n, Brachägerten (1649: 1½ Juchart); ein blätz matten ist ein Ägerden (1648); die Ägertenachere n (Br.), das Ägerte nhölzli (Gäs.). Das Wort versteinerte zum Eigennamen. Es gibt heute noch Ägerter und gab vormals Herren von Egerden, nach welchen die «Herrengasse» in Bern kürzer benannt ist. 21 Ihr Urbesitz war das Gurtendorf. Es gibt aber auch Ortschaften Ägerte n im Simmental, zu Wynau und zu Bürglen im Amt Nidau. Hier ist Ägerten eine eigene Einwohner- und dreiklassige Schulgemeinde, auf deren Boden das Gotteshaus der Kirchgemeinde Bürglen steht. Wie es zu diesem Ortsnamen kam, deuten Flurnamen an, wie: ein Egerden, heißt Füris Egerten (1456 zu Erlach, laut Kaufvertrag zwischen dem Kloster St. Urban und dem Bernburger Peter Baumgartner); ferner: «ein Juchart gstüd und ägerten, die Maurstuden genambt, stoßt Sonnen an die Maurstuden» (1668); die «Ägerten in den längen Stauden» zu Müntschemier (1778), «an der Hohlen» (Halde) daselbst, auf dem Brüelzelgli zu Ins. Hier standen 1809 ein Nußbaum und ein Kirschbaum, wie es anderwärts «Ägertenbaumäcker» gibt. Woraus deutet dies? Auf ununterbrochenen Bestand als Wiese oder Weide, bis Vermehrung und wohl gar daraus erfolgte Teilung der Eigentümerfamilie nötigte, diese bisher un-ge-pflüg-te ( a-gi-eri-da) 22 Ägerte n unter den Pflug zu nehmen und dem übrigen Besitz an Kulturland einzuverleiben.

Wenigstens mehrere Jahre unaufgebrochen blieb der Ụụfbru̦u̦ch oder das novale, die novalia, verewigt in Noflen, Noale u. dgl. 23 Im Emmental und anderwärts heißt das neue Pflugland «der Neulis»; in Ins ist Näülig die neu angeblümte Kunstwiese.

Auch die wird heute in den kurzzeitigen Kulturwechsel einbezogen und während der ganzen Vegetationszeit ausgenützt. Denn rueije n, der Rueij pflegen kann das Land über Winter genugsam. Es gibt also keine Bra̦a̦ch, kein brachliegendes Brachland mehr, das jeweils im dritten Jahr ungenützt oder höchstens als grüeni Braach (zu Scheuren bei Gottstatt) von Schmalvieh beweidet, offen ausliegt und bloß im 304 Bra̦a̦chmoonḁt oder Bra̦a̦chet, sowie vor der Wintergetreidesaat im Herbst dem brāchōn, brāchen oder valgen, velgen, mittelst des Pfluges unterworfen wird. Flurnamen wie Brachmatte n deuten also auf die alte Dreifelderwirtschaft, wo das Umbrechen im Brachjahr bloß den Schutz vor der Verunkrautung — dem verg’jätte n oder wild werden — und der Engerlingsbrut zum Zwecke hatte. D’Bra̦a̦ch la̦ n li̦gge n wird der heutige Landwirt bloß über Winter.

|

|

Gertrud Meuter

|

Um das Erdreich unverändert in seiner Lage zu erhalten, wird auf ansteigenden Äckern un͜derna̦a̦chḁ, auf ebenen wechselweise linggs u nd rächts aa ng’fu̦u̦r chet. Dann nimmt der Pflug eine Fu̦u̦r che n um die andere. Die Furche als Bodenformation erscheint in den Flurnamen der Fü̦ü̦rlig (Si.) und Ho chfŭ̦hre n (Br.). Jede Furche wird, wo zäher Lehmboden es im Frühling oder Herbst fordert, gleich frisch g’hacket. Vom Winter als dem besten und billigsten Ackersmann bearbeiteter oder von Natur flu̦u̦gere r Boden wird dagegen ohne weiteres g’eegt. Zuerst wird e n Strich vorg’eegt, um die grobe n Scholle n (oder Mu̦tte n) zu zerkleinern. An das gelegentliche Zerstoßen solcher mit der Schuhspitze erinnert der stechschrittähnliche Rekrutenmarsch, der als Mu̦tte nstü̦pfe n verspottet wird. Aus unbekannten Gründen heißen die Gampeler Mu̦tte nstü̦pfer, was sie den Erlachern mit «Stäcke nspitzer» und «Böhnelisetzer» heimzahlen. Auf das eege n folgt die Getreidesaat und das ịị neege n derselben, oder — auf dem Hackfrucht- und Gemüsefeld — das zweite eggen vor der Bepflanzung. Hölzerne Äichte n (Eggen) 24 mit 305 bloß einer Reihe von Zän͜de n kannte bereits das beginnende Eisenalter, drụ̈ụ̈g’egget Äichte n das Mittelalter. 25 Ịj̣sig Äichte n fordert das Tiefpflügen, Wieseneggen der rationelle Futterbau unserer Tage.

Von letzterm redeten wir auf S. 283 ff., sowie vom Anbau der Gemüse, der Kartoffeln, der Zuckerrüben, der Spargeln zur Illustration der Moorkultnr auf S. 199 ff., während wir dem Getreidebau den nächsten Abschnitt widmen. Es bleiben uns also hier aus dem überreichen Kapitel des Pflanzenbaus nur die folgenden Kulturen kurz zu besprechen.

|

|

Walter Meuter

|

Die wachsende Milchwirtschaft wendet auch im Seeland ihr Augenmerk mehr und mehr der roo̥te n und geel be n Runkelrübe ( S. 215) zu: der Pŏ́dangße n, Bŏ́dangße n, Bŭ̦dangße n, Bundangße n, Bondangße n, wie man in nicht mehr örtlich auseinander zu haltenden Varianten die Patoisformen von abondance nachspricht. 26

Halb als Verbrauchs- und halb als Handelspflanze 27 baute man einst auch im Seeland G’spünnst. Nicht zwar diejenigen Bastpflanzen, welche nach landläufigem Witz 28 dee n Moonḁt nid brü̦nne n: die Neßle n. Man überließ deren Anpflanzung jederzeit den Nordländern und Schotten, welche aus dem Linti ebenso feine und starke Flechtriemen zu schaffen 306 wußten, wie aus dem Baste der danach benannten Lin͜de n und der Ulme. 29

Dagegen gediehen (und gedeihen noch heute in ganz bescheidenem Maße) Flachs und Hanf: Weerch in den Bụ̈ụ̈n de n ( S. 295), die sonst eigens als Flachs- und Weerchbụ̈ụ̈n de n beansprucht wurden. Flachssa̦a̦mme n und Hạuset (Hanfsaat) wurden in sorgfältigst zubereiteten Boden gesäet, und namentlich der Hanf wuchs alsbald so rasch, daß i n d’Höo̥chi schieße n wi d’s Weerch noch jetzt als ein beliebtes Bild für Raschwüchsigkeit dient. Selbst schaffe n wi d’s Weerch wurde hieraus als Redensart mechanisiert. Es galt denn auch als Regel: a n der Ụụffḁhrt, sie falle einen Monat früher oder später, mues mḁn im Weerch chönnen en Ankeballe n verstecke n (in Lengnau: e n Cheigelchrugle n). 30 In älterer Sprache erscheint Wäärch (Werg) spezieller als Bezeichnung der männlichen Hanfstengel als des eigentlichen Gespinnsts, zum Unterschied vom Mäschel oder richtiger der Fĕ́mele n, Fämmele n als der Samenträger. Wer sich gehängt hat, isch im Mäschel erstickt. 1668 heißt es: Wan man das Werch und hienach den mäschel gezogen hat, so sollen die Zehnpflichtigen es sofort anzeigen. Zum zieh n einer größern Pflanzung nahm man sonst so sorgfältig das günstige Wetter wahr, das s mḁ n du̦sse n z’Mi tdaag g’gässe n het. Die Rötschmatte n (1648) und Rötschzelgg (1788) scheinen zur Rooßi, zum rooße n ( faire rouir, nezi) gedient zu haben. Dann wanderte eine Röösti um die andere zur Brächhütte n, um in bekannter Weise verarbeitet zu werden.

Die Angelegentlichkeit, mit welcher das gebreitete «werk gekehrt», 1577 das zum räite n (Abziehen des Bastes mit der Hand, auch durch Männer) bestimmte «Werch vfghan» und 1761 «von Innß durch Erlach nach Neuenstatt» auf die Reibe ( Rịịbi) geführt wurde, veranlaßte öfters Chorgerichtsverhandlungen wegen Sonntagsverletzung.

Während die zur Samengewinnung stehen gelassenen Stengel als längs Weerch («Mäschel») bloß Seilbast liefern, gibt die Großzahl der übrigen Stengel, welche nach dem zieh n noch Raum für Wẹẹrchrüebe n (1666, ähnlich den Flachsere nrüebe n) bieten, das Brächweerch ab. Aus des Hechlers Händen geht sodann (1639) «rystigs werkh» 31 hervor: so und so mancher Kloben (1770) oder manches Büschelchen oder «ristli werch». 32

Weniger häufig wurde und wird im Seeland — schon nach Obigem — Flachs gepflanzt. Im Kanton Bern geht dieser allerdings vor: Bern produzierte 1909 auf 193,97 ha 1396,5 q Flachs für Fr. 255,463, und 307 auf 117,4 ha 771,7 q Hanf im Geldwert von Fr. 120,100. 33 Auch folgt im Flachsbau wenigstens das Amt Aarberg 1908 sofort den Ämtern Konolfingen und Signau, während es im Hanfbau sogar hinter Erlach (mit dessen 41,6 q) zurücksteht. 34 Das übrige Seeland aber leistet im Flachsbau nichts Nennenswertes. Eben um der Seltenheit der Kultur willen gibt es zu Vinelz noch eine Häusergruppe a n der Flachsere n, indes der sonst so lautende Gemeinname durch allfällig zu hörendes «Flachsblätz» verdrängt ist. (Weniger selten bildet man aus linum, linarium, linariolas: Linières [1179] = Lignières = Linieri, Lignerolles 35 u. dgl).

Den Flachssa̦a̦mme n als Beleuchtungsmittel ersetzte man sich vor dem Aufkommen des Petrols vielfach durch Räps ( S. 200). Das Öl desselben diente vor dem Massenimport des Oliven- (oder dafür ausgegebenen Sesam-) öls sogar als Sa̦la̦a̦tööl, soweit man sich nicht den Ausfall an Baumnüssen (s. «Twann») und Bucheckern ( S. 246) durch kleine Anpflanzungen von Cholbe n ersetzte. Dieser Riesenmohn, mit dessen Milchsaft sich große Nationen und grandes nations ihr Grab bereiten, würzte dem Seeländer seine zuträglichste Sommerspeise. — Von Tabakpflanzungen früherer Zeit ( S. 200) reden noch Brütteler Namen wie Tŭ́back-Hämi (Abraham) und Tubacks Alfred (Alfred Weber, Dubacks).

Das längwịịligist und gnietigist Ackerwerk und Gartengeschäft ist das putze n oder jätte n, das dennoch fleißige Frauen und Kinder nie verdrießt ( S. 204). Man weiß ja: wo’s nit G’jätt gi bt, gi bt’s süst ó ch nụ̈ụ̈t. Und obendrein isch en ung’jättete r Blätz, was en ung’wüschti Stu̦u̦be n. Also gäng umma hin͜derfü̦ü̦r!

Von den zahllosen Arten G’jätt ( S. 204) sei hier nochmals der Sänf erwähnt. Vier bis fünf Jahre lang kann sich der Same keimfähig im Boden erhalten, um z’errünne n, sobald Witterung und eebe nrächti Täüffi ihm günstig sind. So kann es kommen, daß nach den Saatzeiten ganze lange Ackerstreifen wie gleißende Gold- oder Silberbänder sich über sanfte Gehänge hin erstrecken. Angeführt sei noch der Mälbelenacher (Vi. 1805).

Hier gebricht es eben an Zeit für so eifrige Unkrautvertilgung, wie sie dagegen als Existenzbedingung in der alten Beunde ( S. 295) und im Gaarte n geübt wird. Beunde und Garten, dem Walliser, Urner und Unterwaldner als Gespinnst und Kartoffelpflanzung gleichbedeutend, unterscheiden sich im Bernischen dadurch, daß bei jener die wesensgemäße 36 308 Umhegung längst aufgegeben ist, für diese sorgsam beibehalten wird. Sowohl Flurstücke wie der Roßgaarte n (Tr.) und das Brüelgäärteli (Tr.), wie ungefährdet entlegene Mŏsgeerte n mögen und müssen ihrer allerdings entbehren; nie dagegen die dem Haus genäherten Chrụtgeerte n, welche einen Abschnitt, vielleicht gar den halbige n (1770) Däil, der Blumenkultur einräumen. Wenig Sinn hat dies freilich, wo der Garten mit irgend einem Blätzli neeben u̦sse n vorlieb nehmen und selbst bei neuen großen Bauernhäusern wie der Mụụrstụụde n seinen Ehrenplatz an der Schmuckseite des Hauses der nach Veilchen duftenden «Sparkasse des Landwirts» abtreten muß. Doch gibt es auch zu Ins und allerwärts im Seeland Hausgärten, mit deren geschmackvoller Anlage und Pflege nach sonstiger unterbernischer Art die Hausfrau Ee̥hr ịị nläit. Ja, da und dort verdient ein mit wahrer Fachkunst unterhaltener Garten mit der geschickten Auswahl seines Blumenflors ein modernes Gegenstück des alten Roo̥se ngaarte n 37 zu heißen. In diesem sammelte einst die Königin der Blumen mit dem Zauber ihrer Farben und dem Reiz ihrer Düfte die Geselligkeit suchende Welt des Weilers und Dorfes, der Vor- und Kleinstadt zu frohem Geplauder, 38 wenn er nicht, wie vormals in der Schoßhalde, erst die Toten zu gemeinsamem Schlafe herrief. In anmutiger Verkleinerung aber hehlte und belauschte der Röo̥seligaarte n jene bloß sälbzwäüt ausgetauschten Gemütsauslösungen, welche in eigen- und einzigartiger Weise das urechte Volkslied andeutet oder antönt. «Im Röseligarte n» vereinigten darum der Sammelfleiß des Dr. Otto von Greyerz und die Künstlerhand Rudolf Müngers die blumigsten der schweizerischen Volkslieder, 39 deren auch das Seeland eine große Zahl kennt und gelegentlich pflegt.

1

Mit lugg und lock-er, fluug und fluug-er vgl. laut und laut-er als versteinerten, voll und voll-er («sie ist voller Hoffnung») als noch plastischen Zusammenwuchs der männlichen Deklinationsendung mit dem Adjektivstamm.

2

Urwestgermanisch:

Kluge 236.

3

Ebd. 232.

4

Papst 563.

5

Bull. 2, 58.

6

Schwz. Id. 1, 385. 404 f. Schon keltisch

arar ist der Pflüger und allgemeiner: der Bauer, (

Brid. 17.)

7

Chorg.

8

Font. 5, 411;

Mül. 555.

9

EB. A 332.

10

EB. A 231 f.

11

Graff 1, 403:

mhd. WB. 1, 50 ff.;

schwz. Id. 1, 473-9.

12

Kluge 24.

13

Die Kunst erweist sich nicht bloß als das Hochideale, sondern als das eminent Natürliche. (Schenk.) Des Malers Kunst begrifflich heißt: Natur, erzeugt durch Menschengeist (Jahn.)

L’art est un coin de nature regardée à travers un tempérament (Zola).

14

EB. A 239.

15

Hoops 1, 18. 23.

16

Lf. 100-3.

17

Graff 1, 667;

mhd. WB. 3, 645; Walde.

18

«Pflugschar» stellt dies als ein «Scheren» dar, während das «Seech» oder «Sääch»

secat (schneidet).

19

Urb. Mü. 41.

20

Chorg.

21

Font. 8, 705.

22

Nach Jakob Grimm.

23

Jacc. 310.

24

Aus ahd.

egida wurde durch Umstellung

eigda, eigde und durch Sprecherleichterung Eichte (etwa wie Bucht und biegen).

Schwz Id. 1, 83.

25

Hoops 1, 25. 35.

26

Es wird sich einfach um konkretisiertes «

abundantia» handeln: die besonders groß herausgezüchtete Wurzel als «Fülle». Eine andere Erklärung bietet

Morel-Fatio (s.

schwz. Id. 4, 1020). Danach wurde

l’abondance (die Fülle) als falsch getrenntes «

la bondance» sarkastisch auf die Runkelrübe als

racine de disette übergetragen. (Auch anderwärts mußten in Hungerjahren die

Runggle nebst Rüben die fehlenden Kartoffeln ersetzen.) Im obern Wistenlach (z. B. um Joraissant) spricht man

bŏ́tang’ße̥. In den deutschen Nachahmungen mit ŏ́ kann auch an die Hackfrucht gedacht sein, welche gleich der Kohlrübe (baselländ.

Tu̦u̦rli̦ps, afz.

turneps, engl.

turnip) im «Boden» wächst.

27

Vgl.

Gb. 402-9;

Lf. 356-369;

Gw. 475-8.

28

Spiel mit dem transitiven als dem Wenfall der Beziehung.

29

Hoops 1, 32; vgl.

Gb. 102.

30

Lg. 148.

31

EB. A 418.

32

NMan. Papst 133.

33

Stat. 10, 2, 120

34

Ebd. 86.

35

Jacc. 233.

36

Kluge 160; vgl.

Hoops 1. 23.

37

Vgl.

schwz. Id. 2, 437 f.

38

Vgl. das Chlapperläubli Berns und den

Cotterd (

Brid. 85) des welschen Dorfes.

39

Die fünf bisherigen Bändchen im Verlag Dr. Francke seien auch hier erwähnt.

Wie sehr einst auch bei uns der Anbau großkörniger Gräser den Schwerpunkt des Ackerbaus bildete, zeigen die bis zur Stunde einseitig auf sie angewandten Ausdrücke «Getreide», G’wächs, Frucht. Altes gi-treg-idi ist ja überhaupt svw. «Erträgnis», zumal des Bodens; 1 «Gewächs» ist, was wachset, und «Frucht» 2 (aus fructus) alles, was 309 im Sinne des Genießens ( frui) si ch la̦a̦t brụụche n. Die Einschränkung dieser Begriffe durch die Mundart steht in bedeutungsvollem Gegensatze zu dem viel besprochenen Rückgang des Getreidebaus. 3 Im bernischen Unterland und speziell im Seeland macht sich derselbe allerdings weniger auffällig als anderswo. Zwar sind die Zeiten des Jahres 1649 vorüber, wo Hermann schrieb: Ins hat an Kornacheren eine solche wyte, daß der Getreidt Zeenden Jährlich 300 Bernmütt minder und mehr halb weitzen und mischelkorn und halb haber ertregt. Noch um 1852 führte das Amt Erlach sogar etwas Getreide aus, 4 wie um 1801 eine Tessenberggemeinde wie Lignières (Linieri) 5 es tat. Noch heute baut die große Mehrzahl der mittelbäuerlichen und die Hälfte aller Erlachischen Landwirte — schon dem Kulturwechsel und dem Einstreubedarf zuliebe — Brotgetreide für den Eigenbedarf des ganzen Jahres. Bloß der Küchenbedarf an Sị̆mel (Semmelmehl) wird durch Kleinkauf, wenn nicht durch Eintausch gedeckt. «Kornklamme Zeiten» (1719), wie z. B. der Jahre 1692 und 1610, «wo ein ime ( Im mi) korn ein silber kronen, um Pfingsten 24 bz.» galt, 6 könnten also nicht wiederkehren; auch nicht ein Vorfall, wie ihn 1703 Müntschemier erlebte. 7 Diese Gemeinde «hat leider in denen Zeiten sich vor (für) einige Gemeindtsgenossen umb 310 geträydt verbürget. Zur Abstattung» der fälligen Summe wollte sie nun ein Stück Allmendland angreifen ( S. 151). Das wurde «unzuläßlich» erklärt; dagegen durfte sie «Ab 8-10 Meederen die Bauwung verkaufen».

Studie von Anker

Der Begriff «Frucht» erstreckt sich aber nicht einmal auf alles Getreide. Er gilt heute im Seeland bloß dem Hafer und dem Roggen, sowie dem Weizen am Platz des ehemals gebauten Dinkels als Brotfrucht. Auch eine Mischung von Chorn (Dinkel) u nd Wäize n z’seeme n kann Frucht heißen. Bloß zur Vermehrung der Haltbarkeit und andauernden Frische mengt man für Bụụre nbroo̥t mit ungebeuteltem Weizenmehl einen Viertel, vielleicht auch einen Drittel Roggenmehl. Früher war allerdings (wie noch in den Gebirgsgegenden) der Roggenzusatz stärker. Daher die alte und mitunter noch jetzige Mischung von Samen und Mehl im Mischelchoorn. Solcher Muß- ( Mues-) Mischel und Mühlikorn 8 wurde z. B. 1687 und 1718 9 als Bodenzins erhoben, und es wurden am 21. Juli 1645 in der Abrechnung des alten Landvogts Berseth 8 mütt und 3 mes weytzen gegen 10 mütt 4 mes Mischelkorn verrechnet. 10 In einer Gampeler Ernte von 1825 kamen auf 211 Garben Dinkel 635 Garben Mischel (-choorn). Selbst Gerste ( S. 315) wurde gelegentlich in das Mischelkorn gestreut, für d’s Broot chu̦u̦rz u nd mü̦ü̦rb z’mache n. 1701 erbaten die hagelbeschädigten Galser von der Regierung Saatgerste für ihre Beunden ( S. 295).

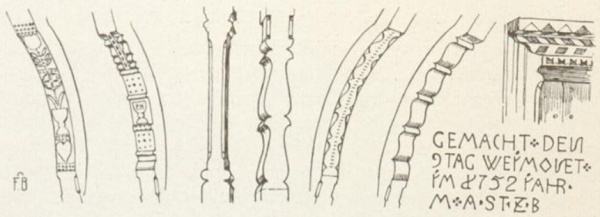

Im bernischen Jura aber gab Gerste samt Hafer und Wicken eine viel rauhere Brotfrucht ab; das bâge, bhage. 11 Das Wort erkennen wir wieder in dem einst allgemein seeländischen Băschi (s̆s̆, um Nidau) oder Baaschi (s̆), «Paschip» (um 1790 zu Thierachern). 12 Der Baschi (Ga. 1752) war bald eine Mischung von Weizen oder Dinkel mit Roggen, bedeutete also, was Mischelkorn; bald verstund man darunter Gerste und Erbsen oder Wicken zunächst als Brotfrucht für Baaschibroo̥t, dann als Schweinefutter; bald trat zu dieser Mischung noch Hafer, wohl auch Weizen. Der Pfarrer de Gélieu zu Lignières erbat von der Berner Regierung 1789 Namens der dortigen Chambre de charité, daß ihm für die dortigen Armen aus dem Zehnten 200 mesures d’Orgée, autrement dite Paschi, et 50 mesures de messel (Mischelkorn) on moitié bled (blé) etwas unter dem laufenden Preis verkauft werden. 13 Es gab also, wie anderwärts, auch auf dem Tessenberg einen Paschizehnn te n; dies um so mehr, als dort Baschi als Zweitjahrskultur sich mit Korn und Brache in die Dreifelderwirtschaft teilte. 14 Paschi 311 finden wir 1818 auch auf dem Kornmarkt in Bern vertreten. 15 Am 1. März 1803 untersuchte die Finanzkommission der bernischen Verwaltungskammer den Getreidebestand, welchen der letzte Amtmann von Erlach im dortigen Kornhaus dem Receveur Gascard hinterlassen und dem Schaffner Hartmann abgetreten hatte. Da zeigte sich, daß innert wenigen Tagen von 55 Mütt und 11 Mäß Baschi 8 Mütt und 7 Määs abhanden gekommen waren. Ebenso fehlten von 914 Mütt und 10 Määs und 2 Immi Mischelkorn 49 Mütt und 5¾ Mäß; gleicherweise von 29 Mütt und 5 Mäß und 2 Immi Weizen 23 Mütt und 10 Mäß; bloß die 16 Mütt und 3 Mäß und 2 Immi Haber waren unvermindert vorhanden. Der Distriktstatthalter sollte der Entfremdung nachforschen. 16 Ein Vormund in Gampelen berichtete in seiner Vogtsrechnung von 1759: das Korn und Baschi, so ich einsammeln lassen, hat nach Abzug des Trescherlohns abgeben 37 Mäs Korn und 11 Mäs Baschi, so Ich gemischelt, und weilen es gar unsauber gewesen, mehr nicht gelöst als per Mäs 10 Batzen. Der Gampeler Landwirt Gyger 312 erntete 1824; Baschi 357 Mäß, Korn 364, Weizen 85, Haber 81, Gersten 67 Mäß. Eine Gampeler Ernte von 1825 aber enthielt neben 56 Mäß Baschi 362¾ Mäß Mischelkorn. Dazu kamen 250 Mäß Dinkel, 199 Haber, 82 Gerste. Der (oder das) Baaschi, vor allem natürlich schwerkörniger Sa̦a̦mbaschi (Sambaschi: Ga. 1828) war natürlich auch Gegenstand von Abgaben, sowohl des Baaschizehnn te n, wie auch von Steuern, zumal an Abgebrannte. Solche Gaben flossen z. B. 1738 aus Gäserz, 1770 aus Ins und Müntschemier nach Brüttelen, 1798 aus Ins nach Fräschelz. Der Bündel Baaschistrau wurde 1750 in Gampelen auf einen Batzen gewertet, die Garbe Rụụchstrau (Rouhstroh: Ga. 1750. 1759) auf 5 bis 6 Kreuzer. Baschistroh und Moosheu boten in dem Hungerjahr 1816 im Seeland fast das einzige Viehfutter. 17 Im alten Gals war Baaschi (Gerste, Wicken und Erbsen) svw. Loorschi (s. d.).

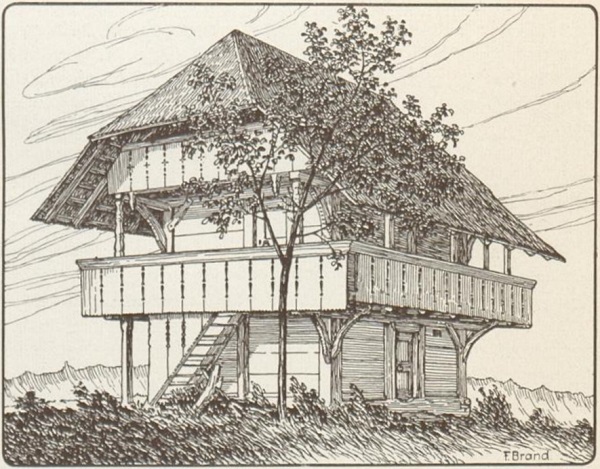

Joggis Hämmis Spicher, Brüttelen

Der Nidauer Fuhrmann, welcher im August 1783 den Buchseewein (s. «Herrschaften») von Twann nach Münchenbuchsee fahren sollte, war noch im paschen und im Emdet begriffen und mußte deshalb bis 2. September auf sich warten lassen. 18

Die Zumutung, das mit seinem Stickstoffreichtum äußerst nahrhafte, aber rauhe und bittere Wickenmehl im Brot mitzuessen, wurde mit dem witzig zweideutigen Rezept für Bụụre nbroo̥t abgelehnt: drụ̈ụ̈ Mees Wäize n, äi ns (Mäß) Rogge n un d äi ns (aber nicht Mäß, sondern Körnchen) Wicki. (Also lieber viel Roggen, wenn das Brot recht bäuerlich schwarz ausfallen soll.)

Am Platze des Weizens baute man bekanntlich in älterer Zeit «Dünkel» (so 1783 in Twann) 19 oder Dinkel: Choorn. Wie schon die Ablautform dieses Wortes; Kern, Cheerne n nahe legt, ist «Korn» im Grunde gleichbedeutend mit der Hauptgetreideart einer Landesgegend, und darum auch mit derjenigen, deren Anbau ein Charakteristikum der alten Alemannen bildete. Diese pflanzten, wo sie seßhaft geworden, das spaltchorn. 20 Es ist die spätlateinische und altdeutsche spelta, die spëlte oder der Spelt, Spelz, 21 die épeutre, welche den Ortsnamen Spelterias (885), Epautaires (bei Echallens) 22 abgegeben hat.

Eine eigene Art des Dinkels ist der im Moos gedeihende und z. B. 1668 als Gegenstand des Ämmerzehnden figurierende Ammer oder Emmer, der Sommerdinkel oder das Zweikorn ( Triticum dicoccum amylum), der beste Lieferant des Emmer- oder Ammermehl. 23 Es gibt daneben das Äi nchorn (Einkorn, T. monococcum). Alle Dinkelarten 314 zusammen aber heißen eben Chorn. Man hat 1651 Korn gekaufft, 1577 das Korn geerntet, 1757 Zeißkorn entrichtet, 1648 ein Korn-Velt geschädigt, und 1766 gekornet ( g’choornet). Auch die bernische Statistik verbleibt bei «Korn», wenn sie ausrechnet, daß der Kanton Bern noch jetzt mehr Korn als Weizen baue, z. B. 1909 244,000 q Körner und 385,463 q Stroh gegen 184,746 und 348,084. Er dankt dies den Ämtern Thun, Frutigen, Signau, Trachselwald, Konolfingen, Seftigen, Schwarzenburg, Fraubrunnen, Burgdorf, Aarwangen, Wangen.

Aus Brüttelen

Seeland und Jura dagegen bauen mehr Wäize n: das Triticum vulgare, welches dem deutschen Namen gemäß 24 besonders «weißes» und feines Mehl liefert, dafür freilich auch bessern Boden und größere Sonnenwärme fordert. Beides bietet aber zumal das Seeland. Daß sein Boden dem Wäize n besser zusagt, beweist z. B. das Amt Erlach, welches 1909 auf der Hektar 17,0 q Dinkelkörner, aber 18,2 q Weizenkörner erzielte. 25 Allein selbst auf dem Tessenberg, besonders um Nods am Fuße des Chasseral, gedieh Weizen, und zwar grad der schönst u nd vollkom menist. Das bestritten die der Viehzucht zugetanen Leute freilich, und sie suchten durch Ablieferung unsaubern, mit Roggen vermischten Weizens die urbargemäße Erhebung der Weizenabgabe der Regierung z’verläide n. Allein diese verhielt 1755 die Tessenberger zur Bestellung eines Feldstückes, das den geforderten Bodenzins abwarf. 26 Ähnlich forderte Savoyen als Inhaber der Herrschaft Erlach um 1396 von den Gampelern Weizen ( frumentum pulchrum) als Bodenzins ein, während es sich anderwärts mit Dinkel ( siligo) begnügte. 27 Die heutigen Seeländer bevorzugen stark den sehr spät (erst nach dem Hafer) reifenden frönde n Wäize n, der die Namen Rohrglanz-, Mu̦tteli-, Toggeli-, Chnu̦ttiwäize n trägt. Er tröscht guet (ausgiebig) und liefert viel Mehl, das aber rụụch und stark chrü̦ü̦schig ist. Er bedarf daher auch weniger des Schutzes vor den Spatzen, welche sonst nicht genug durch Mắnoggle n, Bụ̈ụ̈n de ng’schụ̈ụ̈ch, Böögge n, Hạusetbögge n (so heißen auch vertschangglet aa ngläiti Wịịbervölcher) weggescheucht werden können. Besonders wị̆ß sind dagegen der Wa adtländer und der Thurgäuer Wäize n.

Kürzer fassen wir uns über den hauptsächlich des Strohs wegen gebauten Rogge n, besonders den Landrogge n, welcher den frömde n, besonders den russische n mit vier Räie n Chị̆dli, an Schlankheit und Zähigkeit weit übertrifft. Als erstes Getreide zur Ernte gelangend, läßt er den im Frühling eingesäeten Rogge nrüebli, nachdem diese 315 durch schaabe n von der Gesellschaft der Stoppeln ( Stu̦ffle n) befreit worden, gute Zeit zum Wachsen.

Früher baute das Seeland, wie noch heute der Jura, ziemlich viel Geerste n oder, wie man in Gals sagt, (der) Lu̦u̦rschi (1750-52 in Gampelen: der Lorschi). An orgeon hat es 1750 in Gampelen ab denen angeblümten Ächeren eines Vögtlings geben so und so viel Mäs; und der Vogt erlöste aus dem Mäs orgeon 7 Batzen, wie von Mühlichoorn 8, vo n Mischelkorn 10 Batzen. Die Bezeichnung orgeon ersetzt übrigens schon 1710 das aus l’orge zusammengezogene Lu̦u̦rschi. 28

Besonders Mittelland und Jura 29 halten es mit dem Haber, gemäß dem Spruch:

Geduld, Vernunft und Hafergrütz,

Die sind zu allen Dingen nütz.

Es konnte aber sicherlich einst auch von den alten Seeländern heißen: ein Habermues ist ir Tracht, 30 oder berndeutsch: eine Habersuppe n, wenn nicht ein alt «währschafter» Haberbrịị. Noch reden die Habermatte n davon. Vom vormaligen Übergewicht der Haferkultur mag zeugen, daß 1396 der Mütt Haber auf sechs Schilling (16 Franken) sich bewertete, indes der Mütt Choorn 15 ß (40 Fr.) galt. 31

Ganz nur in die Vergangenheit weisen zurück die Hirsere n zu Ins, gegen Müntschemier hin (1686), und die sechs Jucharten Rịff-Hirsacher zu Ins. Dagegen wird noch jetzt Meerchoorn oder Mĕrchchoorn (Mais, S. 200) gebaut, wenn auch nur für die Hühner. Es gibt Inser Bäuerinnen, welche im Moos ganze Zentner Körner für (unzermahlenes) Hühnerfutter ernten. Dagegen wird Maismehl für die Schweine gekauft.

1

Grimm WB. 4, 1, 3, 4453-94.

2

Schwz. Id. 1, 1272.

3

Vgl.

Stat. 10, 2, 119. 122 mit den Nationalratsverhandlungen im Nov. 1912.

4

Stauff. 35.

5

Lign. 84.

6

Taschb. 1900, 277.

7

Urb. Mü. 1, 53.

8

Schlaffb. 1, 218.

9

de P.

10

EB. A 76.

11

Brid. 39.

12

Taschb. 1913, 34.

13

SJB. D 215.

14

Ebd. 169 (1785).

15

Schwzrfrd. Ende.

16

Probst 140.

17

Schwzrfrd. 1816, 224.

18

Irlet.

19

Analogistisch hergestellte Rundung.

20

Mhd. WB. 1, 862.

21

Kluge 432.

22

Jacc. 150.

23

Schwz. Id. 1, 218.

24

Kluge 488. Vgl. ostschweiz. «Wäiße»

25

Stat. 10, 2, 97.

26

SJB. C 55-60.

27

Taschb. 1901, 11.

28

Tappolet im

Bull. II. (1903).

29

Stat. 10, 2, 79.

30

NMan.

31

Taschb. 1911, 15.

Das Klima des Seeländer empfiehlt für Weizen, Dinkel, Roggen und Gerste den Herbstsääijet. Früher (z. B. 1655) scheint dieser selbst hier hinter der Frühlingssaat zurückgetreten zu sein wie im Jura, wo man (um 1801) dem fromment und bled d’automne le bled de Pâques (oder de carème) 1 entgegensetzte. Um 1408 hielten Winterchoorn und Summerchoorn sich die Wage. Das Saatgut schützt man durch bäizen oder aa nmache n mit Kupfervitriol oder Formalin gegen den Bran͜d ( le noir, Stein- oder Stinkbrand, Getreiderost, Puccinia graminis) oder die Chornschweerzi, nach welcher eine Siseler Flur benannt 316 ist. Es wird zur Verhütung des Lagerns vo n Han͜d möglichst dünn g’sääijt, 2 nachdem man Sa̦a̦te̥lle n g’steckt (mit Ruten Saatreihen abgesteckt) hat. Die «zu Korn angeblümten» Felder (1778), besonders die Roggenäcker, werden zu demselben Zwecke mit der Troole n oder dem Tröölbloch, allenfalls auch nur mit dem Tröölblöchli, gewalzt. Wo immer möglich, wird das handhoch gewordene Grün durch jätte n ( S. 204), von den schlimmsten Unkräutern befreit. Als solche erweisen sich je und je Disch tle n, Sänf ( S. 204) und Ratte n oder Ratte nblueme n (Raden). Nur solches Sauberhalten gewährt große und schwere Eelli oder Ääli (Ähren). 3

|

|

Studie von Anker |

Wie das Säen, vollzieht sich das Ernten des Getreides bei der Flurzerstückelung ohne Maschine, also vo n Han͜d. Es wäre auch allzuschade, wenn man keinem echten Seeländer von ferne zuschauen könnte, wi n er määijt: scheinbar mühelos, nu̦mmḁ n so zum Gspaß, trotz dem Ausholen zu breiten Mahden fast z’gradem Rügge n, mit kaum merklicher Drehung des Körpers, und dabei in einem Tempo, dank welchem ḁ lsó n es Acherli im Auge nplick g’rụụmt isch. «Entkleidet» ( dévêtu, dévetia), 4 wie der Welsche in schönem Bilde sagt. Dem Seeländer aber ist das Ernten ein summere n: är gäit ga̦ n summere n. In Gampelen hat man 1825 am 19. Heümonat angefangen Sommere n. Die Zeit vor der Getreideernte ist die Zeit vor Summer, die Ernte heißt der Summer, wie dem Guggisberger «der Schnị̆det». Auch der Gampeler ist z. B. 1750 dem Korn schneiden 317 obgelegen, und der Inser hat vormals «vf dem Acher geschnitten» (1596), hat «Letzten sommer die gersten geschnitten» (1661) und hat (1588) das Korn «ingemacht». Hesch alles d’i̦nne n? lautet noch heute eine Grußfrage.

Wie die Art des Mähens, das ụụfhaa n und spräite n («nachḁlege n») der Schwaden, ist auch die des Garbenbindens mit ein Zeugnis seeländischer Behendigkeit. Man beobachte von ferne, wie d’s Ban͜d daarg’läit wird; wie zwei Personen je zwei Hụ̈̆ffli (zuvor mit dem Hụ̈ffliräche n g’hụ̈ffleti, d. h. zusammengeraffte Häufchen) sammle n (auf die Arme nehmen) und ụụftra̦a̦ge n (auf das Band legen)! wie die eine Person das eilig am einen Ende zurecht gedrehte Band dem Binder reckt und dieser sein gleich behandeltes Ende mit dem andern über d’s Chrụ̈tz führt; wie er beide Enden mit ein paar Umschlingungen z’seeme ndrääijt und den so entstandenen Knauf mit oder ohne Bin͜dchneebel (Garbe nchnebel) unter das Band schiebt: un͜derḁ stooßt. Während der Leser diese Beschreibung überfliegt, sind wohl drei Garben fertig gebracht.

Große und schwere Garben, wie der heutige Sinn sie fordert. Ursprünglich bedeutete das mit «greifen» zusammenhängende Wort 5 nur den mit der linken Hand z’hampfele nwịịs (die Hampfele n = «die Hand volle») unterhalb der Ähren ergriffenen Halmbüschel. Dieser wurde ungefähr in halber Höhe mit der Sichel abgeschnitten. (Mit der Sense mähte man nur Gras.) Nach der Sichle n benennt man darum noch heute das Erntefest als die Sichlete n mit den Sichlete nwegge n, die aargauische «Sichellöse» u. dgl. Der in der Linken behaltene Ährenbüschel aber hieß, wie «die Garbe», auch «der Sicheling». 6 Aus einer größern Zahl Büschel formte man den scoub, Schạub, welches Wort aber mit der Zeit durch «Sicheling» und namentlich durch Gaarbe n aus seiner Bedeutung verdrängt und auf die des Strohbündels verwiesen wurde. 7

In stattlicher Doppelreihe hingelegt, harren die Garben ihrer Beförderung auf den Erntewagen mittelst der langstieligen «Schutzgabel» (1778): Schü̦tzgaable n oder Laadgaable n. (Mittelst ihrer werden die Garben dem Lader halb daarg’reckt, halb zugeworfen: g’schosse n.) Ist der Acker noch mit dem (Halm-) Räche n, der das G’räff an Haufen sammelt, geräumt, so dürfen gemäß uralter, braver Übung junge und erwachsene Ährenleserinnen (1652: Uffläser) ohne eigenes Getreidefeld die liegen gebliebenen Eelli oder Ee̥hli ụụflese n. Geschieht dies mit der jungfräulich zurückhaltenden Emsigkeit einer Ruth, so behält 318 das Zulassen und Üben solcher Ährenlese jederzeit seine hohe wirtschaftliche Bedeutung. Es mußten jedoch von jeher Überschreitungen in die Schranken gewiesen werden. So am 9. Juli 1685 durch die Landtschryberei Erlach. Da hieß es: Damitt nicht wie von alter har seinem ( to ons’s) nebetmöntschen durch die vnverschambten aufläser von den Samleten vnd garben geraupft und entwendt werde, sollen solche dem weibel ( Wäibel) übergeben und 24 stund in das so genambte Tschudisloch gesetzt werden. (Über dieses Inser Tschụliloch s. im Twanner Kapitel «Deutsch und Welsch».)

Der auf die G’wächsbü̦hni verbrachte Garbe nstock wurde bis vor etwa zwanzig Jahren von anfangs Winter an, wenn die Äcker bestellt waren, im Tenn ’trösche n (1652: getröschen). Am 22. Wintermonat 1824 hat man in Gampelen angefangen Tröschen. Und zwar het mḁ n Flegel ’trösche n (mit dem Flegel gedroschen: den Flegeldrusch geübt). 8 Solches Dreschen «mit Phleglen» 9 gehörte für Niklaus Manuel so sehr zur Signatur des Bauernstandes, daß er in eins seiner Fastnachtspiele 10 den «Pur Rüefli Pflegel» einflocht. (Damals unterschied man noch nicht, wie heute in Ins, den Pfleegel als Grobian vom Fleegel als Drischel.) Wer die schwere Arbeit verdingen mußte, hatte z. B. 1752 in Gampelen von 13½ Mäß Getreide 1½ Mäß Tröscherlohn zu bezahlen. Den wollte natürlich zumal der kleine Landwirt sälber verdiene n. Drum mochte Manuel als Landvogt von Erlach oft genug das eintönige Tiptap je zweier Leutchen gehört haben, die den Ertrag ihres Äckerchens droschen. Z’viere n, wenn nicht z’sächse n oder gar z’achte n drosch man dagegen auf größern Gütern bereits von zwei, spätestens von vier Uhr des Morgens an bis zur Fütterungszeit, um bei beschränkten Baulichkeiten den gleichen Raum erst für das Getreide und dann für das Viehfutter benützen zu können. Solches Flegel trösche n gilt heute bloß noch dem vor verhü̦ü̦rsche n (s̆s̆) zu bewahrenden Roggenstroh, das zu Strạubän͜der und als Heftstrạu (s. «Twann») dienen soll. Auf das Aussehen des zu Einstreu gebrauchten Schạub (1663: Schoub) und der einzelnen Schạube n (1588 für Strohbündel, S. 317) kommt dagegen nichts an. Selbst das Ausdreschen des Saatguts mittelst des Flegels erspart man sich heute, da solches völlig unverletzt als Nummero Äi ns aus den beiden Lotzwiler Dröschmaschine n (s̆, s̆s̆) der Sägerei- und Dreschgenossenschaft Ins ( S. 230) hervorgeht. Die vom Chohli (dem Lokomobil) in Bewegung 319 gesetzte ambulante Maschine gäit um enan͜dere n, die stationäre bleibt jedes Jahr von der Erntezeit bis in den Februar hinein in der Sa̦a̦gi aufgestellt. Die Sägemühle beschränkt dann ihre Arbeit, um ihre zehn Pferdekräfte ( S. 230) zum Teil oder ganz der Drescherei zuzuwenden. Mit der Entschädigung von 7½ Franken für die Stunde Dreschens samt dem Binden und den Bindeschnüren ist der Landwirt nach wenigen Tagen angestrengter Arbeit drụụs u nt dänne n und kann Stroh und Körner gleich mit heim nehmen. Der letztern liefert ihm die Maschine vierer Gattig oder vier Soorte n, alle ḁbaartig ( à part), sauber verpartischiert (« partagé»). Wüest Verschlăgnig’s wandert als Nummero Vier gleich in die Rịịbi (Reibemühle). Eine umständliche Nachbehandlung erfordert dagegen das von Hand Gedroschene und das in unbequemer Entfernung von der Inser Sägerei durch Göppeltrösche n (mit der Göppelmaschine n, s̆s̆) Behandelte. Rönnle n, Wanne n und Si̦i̦b, unter letztern die witi (weitmaschige) Haberrịtere n und das räin (ganz engmaschige) Habersi̦i̦b, das Stạubsi̦i̦b usw., 1770: das Dinkelsieb und das Rattensieb, sondern die Körner von allerhand Beimengungen. Zu diesen gehören der Sollerwü̦ü̦sch (das auf der Dreschtenne Zusammengekehrte) und das zuvor mit dem Rechen vom Gedroschenen abgehobene Gemengsel: das Ggri̦chchel. Unter diesem stecken entkörnte Eelli ( S. 316) und Teile von solchen: Fälbe n 11 von Roggen, Hafer, Weizen. Sie werden un͜der de n Häckerlig (Häcksel) g’schüttet und mit diesem als G’läck dem Vieh verabreicht. Nur die Spreuer 12 des Dinkels können erst durch die Rönnle n der Mühle entfernt werden. Die größere Seltenheit des Dinkels und die gute Verwendbarkeit der Spreuer zu Spreuerseck, 320 Spreuerchüssi u. dgl. gibt den Dinkelhülsen heute einen guten Kaufwert. Früher dienten sie zugleich als Pferdefutter.

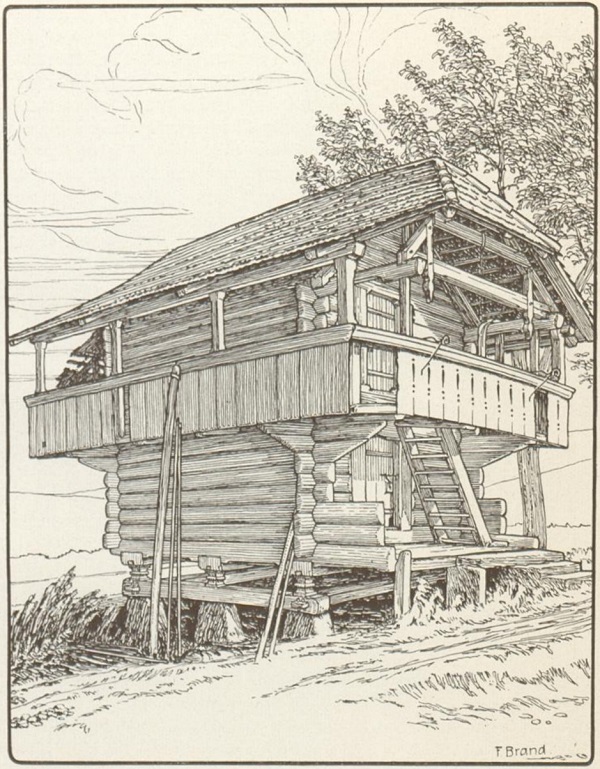

Details eines Speichers in Müntschemier

Als Viehfutter überhaupt dienen das Grụ̈tz — welches auch als Bild für minderwertige Bevölkerung dient — und die obendrein zu Reinigungszwecken verwendete Kleie, d’s Chrü̦ü̦sch. 13 Die Wortverwandtschaft beider mit Gries liegt nahe, obschon alle drei Mahlerzeugnisse in der Wertung weit voneinander abstehen. Das bezeugen der Griesbrịị-Esser und der Liebhaber der Hafergrüeze ( S. 315). Drum, wer Grü̦tz im Chopf het, het nid Chrü̦ü̦sch drinn.

1

Lign. 66. 70. 74.;

Brid. 66.

2

Kell. W. 15.

3

Wie

Gw. 265: vgl.

Kluge 9;

schwz. Id. 1, 69 unter «Ächer», alt

eh-ir, ah-ir, vgl. goth.

ah-s, zu idg.

ak (spitz).

4

Brid. 110.

5

Kluge 159.

6

Gleichsam das «Sichelkind».

7

Hoops 1, 26.

8

Vgl. gugglsbergisches «Roß handle»

9

Mit diesem schwäbisch-alemannischen «Pflegel» (

schwz. Id. 5, 1239 f.) = Flegel aus

flagellum (fléau) vgl. Pfäister = Fenster aus

fenestra gegenüber Flueg = Pflueg.

10

Papst 163.

11

«Die Fälb»,

fëlb ist laut

schwz. Id. 1, 797 eine Verquickung aus «Fell» (Haberfell = emmental. «Haberfälge») und mhd.

hëlve, ahd.

helawa (Hülle, zu hehlen), mit Vergröberung des w zu b (vgl. gel-b usw.).

12

Ahd. das

spriu: ein (verstiebendes) Nichts.

13

S. «Grüsch» im

schwz. Id. 2, 817 und

grūs bei

Hoops 1, 281 f.

Ein durch Europa gehendes Kulturwort von höchster Bedeutung prägte sich u. a. aus in romanischem molere (moudre) und deutschem mahlen. 1 Die älteste Art der Körnerbearbeitung: das stampfe n mit dem «stumpfen» Stumpf (Klotz), 2 dem Stumpe n, ward urgermanisch ersetzt durch die Quirn. 3 An ihrem Platz entlehnten die Germanen die römische mŏla (den nach unten kegelförmig zugespitzten Läufer) oder die molae (die beiden Mühlsteine) als die Mühle: Mü̦hlli. Es ist die alt-Mullnersche und auch alt-Lüscherzsche Mühḷi (mit leichtem w-Anschlag, vgl. S. 11), wo das mahḷe n geübt wird. Verschiedene Sproßformen von mola spiegeln sich wieder in Orts- und Personennamen: molina (Mühlchen) in Mounaz, molinel (Mühlelchen), in Monod, molinum (Mühleausrüstung), in Molignon, 4 molendinum (Mahlort), vgl. molendinum apud Bertieges (bei Brüttelen, 1255), 5 ad molas (bei den Mühlen) in Moulaz u. a., ad molinas in Mulins usw. — Burkardus de Mulis lebte 1365 in Mu̦lle n. 6 Der Ort kommt aber bereits 1185, 1322, 1383 als Mulnet (aus molinetum) vor. Im «Hoof oder Dörffli» Mullen (1670), wo 1517 Hans von Mullen hauste und wo seit 1795 die Familie Imer heimisch ist, stand schon seit dem Mittelalter die müli. Denn bereits 1517 verkaufte Wolf Heffer dem Tschan Cölilings alle seine Rechtsame an der obern Mühle zu Mullen, da die Eigenschaft dem Gotteshaus St. Johannsen zugehört, samt dem als «altes Herkommen» bezeichneten Beholzungsrecht im Klosterwald. 7 Die 1670 «dazu gelegte» 8 scheint die zweite der beiden dort noch bestehenden 321 Mühlen zu sein. Auf beiden hauste bis 1789 der Müller Hüglin. Eine Dürrenmühle 9 bei Mullen ist 1700 und 1791 genannt. Das ist die Haldimannsche. Schon 1396 besaß Rudi Durrimüli diese «un͜deri Mühli» zu Mullen. 10 Beide treibt der durch lauschige Gebüsche zu einem anmutigen Landschaftsstück gestaltete Wasserlauf, den wir unterm 18. Dezember 1375 als Mulnetbach bezeichnet finden. Alle zwischen diesem und der Stadt Erlach Säßhaften durften im genannten Jahr laut gräflich-neuenburgischer Erlaubnis als tell-, steuer- und tagwanfreie Burger Erlachs aufgenommen werden. 11 Vor dieser Stadt liegen die Mühliachere n.

|

|

Aus Gals |

G’mahle n (1767: gemahlet) wurde früher auch im Erlachischen wie anderwärts auf viel mehr Mühlen, als hü̦tigs Dags. 12 Hiervon zeugen, wie eine Reihe monneira und monneresse, 13 so auch entsprechende Namen wie die Chloostermühli zu St. Johannsen (s. u.) und die Kanalmühli zu Treiten (S. 322), die Mü̆liachere n zu Erlach, und in Ins: Mühllibach (oder Rötschbach), Mühlliweeg (1694) und Mühlligäßli (1801), Mühllibeerg (1801), Mühllimatte n (seit 1530), Mühlliacher (1795), Mühllihoofstatt (1801), Mühllireebe n (1856) im Gäßli.