|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

n

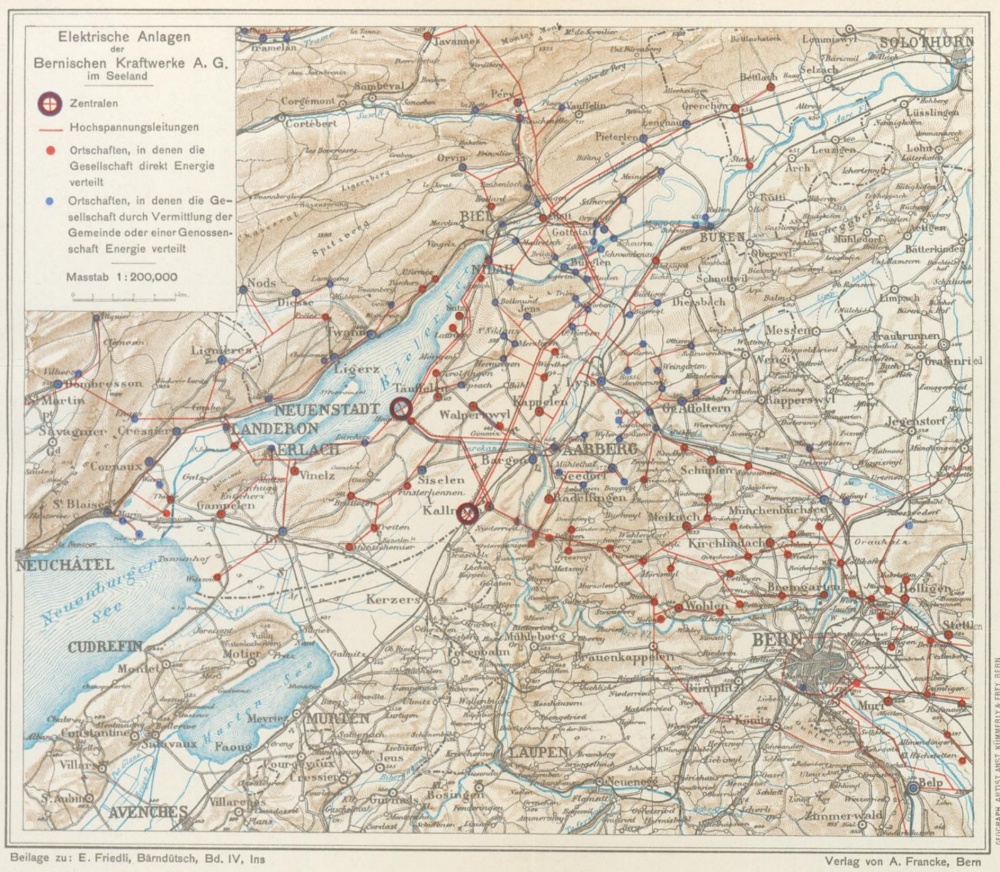

das Grŏß Moos, welches rund 13,200 Jucharten umfaßt,

1

teilen sich die Kantone Bern, Freiburg, Waadt und Neuenburg. An (

u̦f) das Moos stoßende Gemeinden zählte Bern vor der Entsumpfung 24: 14 aus dem Amt

Erlach, 4 aus dem Amt

Nidau, je 3 aus den Ämtern

Lạupen und

A

arberg. Von den andern 24 Gemeinden waren 13 freiburgisch, 10 neuenburgisch und 1 waadtländisch.

2

Über seine 6500 Jucharten erklärte Bern von vornherein sein Obereigentumsrecht. Übrigens durften, wie Dr. Schneider als bernischer Direktor des Innern durch sein Fragenschema vom 12. Februar 1849 feststellte, alle diese Gemeinden das Moos in gleicher Weise

nutze

n oder

nutzge

n (Si., Tsch.), wenn nicht

ụụsnutzge

n bis zum

ụụshu̦ngge

n («aushonigen»). Die Nutzung bestand in der Regel im «Weiden, Mäyen und Häüwen» (1549); ein G’stäüd (

G’stụ̈ụ̈d) aber schenkte lang vor 1650 Bern den Insern und Müntschemierern, daß sie es gemeinsam

äferen, nutzen, mit gehörntem gut darein fahren, weiden, darin

holtzen und ihren Frommen darin schaffen. Über den nachmals geteilten Besitz mußte jede der beiden Gemeinden einen Bannwart (

Bannḁcht) setzen.

3

n

das Grŏß Moos, welches rund 13,200 Jucharten umfaßt,

1

teilen sich die Kantone Bern, Freiburg, Waadt und Neuenburg. An (

u̦f) das Moos stoßende Gemeinden zählte Bern vor der Entsumpfung 24: 14 aus dem Amt

Erlach, 4 aus dem Amt

Nidau, je 3 aus den Ämtern

Lạupen und

A

arberg. Von den andern 24 Gemeinden waren 13 freiburgisch, 10 neuenburgisch und 1 waadtländisch.

2

Über seine 6500 Jucharten erklärte Bern von vornherein sein Obereigentumsrecht. Übrigens durften, wie Dr. Schneider als bernischer Direktor des Innern durch sein Fragenschema vom 12. Februar 1849 feststellte, alle diese Gemeinden das Moos in gleicher Weise

nutze

n oder

nutzge

n (Si., Tsch.), wenn nicht

ụụsnutzge

n bis zum

ụụshu̦ngge

n («aushonigen»). Die Nutzung bestand in der Regel im «Weiden, Mäyen und Häüwen» (1549); ein G’stäüd (

G’stụ̈ụ̈d) aber schenkte lang vor 1650 Bern den Insern und Müntschemierern, daß sie es gemeinsam

äferen, nutzen, mit gehörntem gut darein fahren, weiden, darin

holtzen und ihren Frommen darin schaffen. Über den nachmals geteilten Besitz mußte jede der beiden Gemeinden einen Bannwart (

Bannḁcht) setzen.

3

|

|

Studie von Anker |

Sehr häufig waren aber solche Gemeindsnachbarschaften Gegenstand langwieriger Prozesse. So mußten 1547 die von Erlach denen von 148 Finells helffen, das moos zweg zu bringen. 4 Hinwieder sollte Ins, das von seinem überflüssigen Streuiland jeweils viele Jucharten verbrönnt het, auch die Erlacher lassen strauwen und häüwen 5 (1520). Ins hatte aber 1520 dessitweege n auch Streit mit Sougye ( Sugy, Sụ̈schi), Chaumont, 6 Zur Matt ( Praz) und Mi̦ste̥lach ( Môtier). 7 Bereits 1510 zankte Ins deß Moos halb auch mit Lugnoroz ( Lugnorre) und mit Murte n, 8 sowie wegen Vmbgelt und Feldfahrt mit Sougie, Nan t und Lupra ( Praz). 9 Auch Möntschemier ward 1549 von den Wistenlachern 10 und 1556 von Murten verchlagt. Sei jenes Futhers und streüwe oder Lischen mangelbar, so möge es bei Murten darum bittlich ankehren, soll aber nicht sogar Raub ab fremdem Gut verkaufen. 11 1575 wurde zwischen beiden Anstößern g’maarchet. Die Land-March ging von der March Funderlin aller grede ( Greedi) nach an ein Eichene Suhl 12 ( Sụ̈ụ̈le n, Pfoste n), dann gegen dem Fählbäum an das ort, da die Bruch ( Broye, S. 27) ihren außgang hatt. 13 1617 aber war diese eichine seule nieder gesunken und verursachte neben dem Pintschgrabe n neuen Streit. 14 Kurz, wie alle diese Händel, besprechen wir hier auch die mit Neuenburgern ausgefochtenen aus der Zeit, da das Bernische über d’Zihl übera g’reckt het. Durch die Festsetzung des Zihlkanals als Kantonsgrenze und Vergreederig vom Gri̦ssḁchchrumm (vgl. den A arbärgerchrump in «Twann») fielen etwa 90 ha Grissḁchmoos von Gals an Grissach. Dagegen wurden das Roothụụs und das Zihlschloß ( La Thielle) bernisch. Früher mußten die beiderseitigen Regierungen wegen Veltfahrt, Wunn und Weidgängen anderswie der Chueche n däile n. So 1491 zwischen Neuenburg einerseits, Erlach, Ins, Gampelen und Gals anderseits. Da wurden die Weidrechte durch zween ( zwöo̥) Marchsteine geschieden: einen am See und einen gegen demselben an der Bruch (Broye, s. o.). Wegen Schädigung gepfändetes Überlaufsvieh mußte von den Neuenburgischen mit 300 Pfund ụụsḁglööst werden. Dagegen durften letztere auch auf Berner Gebiet «gantz unersucht und unbekümberet Mayen und Häüwen». 15 In solche Vergünstigungen wollten, gestützt auf angeblich im Jahr 1336 erworbene Rechte, auch die zur Landeren sich einflicken ( sich ịịchḁschlịịche n), wurden aber 1549 darauß gewiesen. 16 Den andern Neuenburgern aber wurde 1550 das Recht verweigert, aus dem moos Chablaix ( S. 74) Banwarten 149 ( Brenars) zu setzen. «Damit jedoch dester baß ( baas) gehüetet würde, ließen wir zu Bern uns erbitten, daß wir mit ihnen nach Imbiß 17 (am 18. April 1550) nidersitzen (Sitzung halten) und darob underredens hallten und Inarticulieren 18 und lugen ( luege n; mier wäi n luege n, mier wäi n öppḁ luege n), wie der sach zethund» ( wi das öppḁ z’mache n sịịg, wi n es sich öppḁ lööi a ngattige n, 19 das s es dḁrggege n g’seei). 20 Man kam überein: Neuenburg darf dem Vogt von Erlach zwei Banwarten ( Bannḁchte n, speziell: Fäll dbannḁchte n oder Fäll dhirte n) in das Schloß presentieren, der ihnen auch den eyd geben (diktierend eingeben und damit abnehmen) solle, falls er sie als tüchtig erfindet. Gepfändetes Vieh aber sollen sie nach Erlach bringen. Von jedem Haupt oder Stuck erhalten sie, wie von allter har, 4 Pfenning, und dazu von den dem Vogt verfallenen Bußen unter 3 Pfund je 10 Schilling. 21 Die Bannwarte übten jedoch ihr Amt derart aus, daß die Herren von Bern nit zufrieden gsin. «Dan unß dardurch unsere Herlichkeit (Herrschaft) geschwecht und merklicher im bruch (Einbruch) begägnet, daß wir nun nit dulden noch gestatten wellend, das s die Bannwarten auf unßerem Ertrich in unßeren hochen und nideren gerichten und Herlichkeiten gewallt und grichtszwang brauchen 150 und üben.» Gleichwohl durften laut Beschluß vom 8. Juni 1552 22 auch noch die Nachbarn von Sant Bläsy und ander in der Vogtei Zihl ( Thielle) auff dem großen Erlach Mooß Chablaix weiden und mäyen. Und das zwar In ansechen ihrer diensten, so sie unß mit Reisen (Mannschaftszuzug im Krieg) von ihr Herschaft wegen bewiesen haben und für der zethünd gutwillig zesein erpotten. Sie sind daher gleicher gestalt wie unßer Undertanen und die von Neuenburg berechtigt, aus dem Moos zu weiden und mäyen. Jedoch dürfen diejenigen Herschafftleüth der Vogty Zihl, so nicht burger seind der Statt Neuenburg, mit ihrem Vech allein zu Zeiten der Nodt und wan sie nit fürkommen (auskommen; heute ist fü̦ü̦rchoo̥ n: genesen und am Leben bleiben), auff das Groß Moos fahren, und sonst in kein Wäg ( i n käine n Weege n, keineswegs). Auch dürfen sie erst zehn Tag nach St. Johanns des täüffers tag (also am 4. Juli; s. u.) Lischen mäyen, und zwar bloß für eigenen Gebrauch, so daß sie die nicht verkauffind. Und das alles auß sondern gnaden und unter der Bedingung fernerer guter Dienste, mit uns zureisen, und auß craft deß ewigen Burgrächten, so zwischen den Herren graffen von Neuenburg und unß auffgericht ist.

1

Schn. 94.

2

Stauff.

3

Urb. Mü. 49-52.

4

Schlaffb. 1, 101.

5

Ebd. 73-75.

6

Es ist der

Chaumont am Nordabhang des Wistenlacherberges gemeint.

7

Ebd.

8

Ebd. 62-66.

9

Ebd.

10

Urb. Mü. 18.

11

Ebd. 21.

12

Ursprüngliche Einzahlform zur ursprünglichen Mehrzahl «Säule».

13

Urb. Mü. 24-27.

14

Schlaffb. 1, 173-5.

15

Urb. Mü. 3;

Schlaffb. 1, 43-47.

16

Schlaffb. 1, 107-116.

17

Vgl. zürcherisch «na

ch’m Imbig» = nachmittags, der Imbiß =

das z’Imis also (wie z. B. emmentalerisch) als Mittagsmahl verstanden. Vgl. unser

Nahrungskapitel.

18

Vgl. «Kapitulieren» im Ursinn.

19

Vgl. «Gattung» im Ursinn des Angepaßten (

Kluge 161), wozu

gattlig und

ungattlig: der Kon-venienz zuwider.

20

Wie

Nuet und

Feedere

n (vgl.

Lf. 186) einer Fuge.

21

Schlaffb. 1, 117-124.

22

Ebd. 128-131.

Vom Grŏßmoos het mḁ n d’s Häümoos un͜derschäide n. Dieses erstreckte sich bis zur Mu̦u̦nie n 1 (« la Monnaie», der Münze ngrabe n S. 144) d. i. zum Hauptkanal. Vo n dört isch mḁ n de nn i n d’s Wältsch Moos choo̥ n: i n d’s Miste̥lachermoos. Das Heumoos unterstand der Mooskumission (1787) und wurde nach der im Seeland auch bei Privatgütern üblichen Formel drụ̈ụ̈ sächs nụ̈ụ̈n i n Leeche n g’gee n. Das heißt: wenn nicht nach drei oder nach sechs Jahren aufgekündet wird, so gilt die Pacht für neun Jahre. An den Platz der Verpachtung trat mit der Zeit die alljährliche Versteigerung des Heumooses nach Parzellen. In solche teilte z. B. Eiß seine dreitausend Jucharten. Sie wurden zusammengefaßt in Komplexe, welche man als so und so beschaffene oder gelegene «Teile» benannte. Von der Ins-Murtenstraße und -bahn durchschnitten, grenzen sie nordwärts an die Inser Mŏsgeerte n (Moosgärten). Diesen Moosgärten entsprechen teilweise die Reie nmatte n (Mü.): heute svw. Pflanzbụ̈ụ̈n de n. Bis 1871 bekam jeder Müntschemierer Burger eine Reie nmatte n, einen Riedacher, 151 ein Stück Pfaffe nmatte n, eine Moosallme ndmatte n und eine Spitzallme ndmatte n.

Für weitere Kreise sind bloß die folgenden Namen von Interesse. Wie im Großmoos die Allme̥n de n und die (dem Wucherstier der Gemeinde vorbehaltenen) Stiere ndäile n lagen, so im Heumoos die Arme ndäile n, di chu̦u̦rze n, länge n, groo̥ße n und die zur Ausgleichung bestimmten volle n Däile n und alle die folgenden. Nach der Lage sind benannt: die (Haupt-) Karnaaldäile n und die Grĕblidäile n, die I̦i̦slere n- und die Neumoosdäile n; auch Gampelen hat I̦i̦slere n-, sowie Moos- und Bösche ndäile n. Nach charakteristischer Bewachsung: die R äckeldoorne n- (Wachholder-) däile n, als die hin͜dere n und die vorddere n unterschieden (vgl. die Hin͜dernịderteile n zu Finsterhennen); die Wịịde ndäile n, die Pösche ndäile n ( S. 112). — Wịịde nteile n hat auch Gals, Allmeliteile n (nebst Halbbrünne n-, Baach-, Neumoos-, Hụụs-, Eerliteile n) auch Siselen. Auf altes Eigentum Eingewanderter deuten die (schon 1800 erwähnten) Jerne̥ttäile n zu Gampelen, aus welcher Gemeinde noch folgende der Verwaltungsart angepaßte Ausdrücke geholt seien. Jeder Burger, der jeweils auf 1. März als Inhaber von äige ntem Fụ̈ụ̈r u nd Liecht ausgewiesen ist und zwänz’g Fränkli für Moosnutzung erlegt, hat das Recht, alljährlich auf alle die verschiedenen Moosteile z’stäigere n und als Inhaber eines schlechtern Stücks Besserig z’stäigere n oder uf Besserig z’stäigere n. Das aufgegebene Stück ist dann der G’mäin g’falle n (verfallen, auf sie zurückgefallen). Etwa 50 Jucharten Burgergut sind zu diesem Zweck als Wächseldäile n eigens vorbehalten, und die überwäärffe nte n Däile n im Neumoos dienen, ähnlich der Ụụsbesserig zu Siselen, zur Ausgleichung stattgefundener Inhaberwechsel. In Treiten und Lüscherz gibt es Schuelteile n, in Erlach und Gampelen d’s Rundi, in Gampelen noch speziell d’s Gampele nrundi, sowie d’s hin͜der und d’s vorder Schuelrundi, erinnernd an die Inser Rundidäile n, in Finsterhenne n (1701) das Runti als Waldstück. Das vorder Schuelrundi stößt an das Rundi oder le Rondet, wie weit herum i n der Ründi auch die Krümmung des Broyekanals ( S. 86) heißt. Sonst aber bedeutet das Rundi gleich dem Rondet oder Rondez (auch bei Delsberg) lediglich den («abgerundeten», arrondierten) enclos: Ịị nschlaag im Moos, der mittelst Graben und Zaun der gemeinen Nutzung entzogen wurde. So das Neue nburger Rundi am untern Ende der Broye. Bis zur Parzellierung im Jahr 1880 gab es in Mü. auch den Schuelblätz.

1

Volksmäßig daher gedeutet, daß die 1476 aus Murten fliehenden Burgunder gerufen hätten:

Mon Dieu, mon Dieu!

Wie der Staat unabgetretene Moosreviere, z. B. das Schwarzgrabe n- und das voraussichtlich mit neuem Zuchthaus überbaute Islere ngebiet sich als Eigentum vorbehält, sind umgekehrt grosse Moosteile längst in Privateigentum übergegangen. Anstößerische Eigentümer taten sich je und je zu Korporationen zusammen, um ihr Gebiet durch Drainage ( treniere n, S. 144) und Weganlagen ( weege n) zu verbessern. So erst kam es zu den prächtigen Mooserträgen, von denen später die Rede sein wird. Aber auf welch mühsamen Umwegen! Diese bestanden zunächst in Einschlagsbewilligungen an Gemeinden: an Erlach für den Brüel (1549) 1 bei der Foffneren ( Fa̦a̦fere n, 1639) 2 und für 100 Jucharten im Moos (1771); 3 an Gals für 14 Jucharten (1762); an Finsterhennen für 30 Mannsmeder (1526) 4 und für das Bundimöösli (1761). 5 Die eigenmächtigen Einschläge aus den Jahren 1521 bis 1526 aber mußte Finsterhennen wieder außwärffe n. Die Matten sollten (dem Weidgang frei) außliggen, 6 weil die Einfristung nicht in aller gepühr und bescheidenheit 7 (wie 1639 in Erlach) geschehen war. Vereinzelte Einschlagsbewilligungen galten Privaten: eine von 1774 an Pfarrer Gerwer zu Vinelz für eine Matte im Glausit, und eine von 1776 an Sattler Bloch für 3 Mäß (ein mit drụ̈ụ̈ Mees Getreide zu besäendes Ackerstück) im Blochsgäü. Eine ganze Reihe Flurstücke tragen von daher die Namen Ịị nschlaag, Moosịị nschlag, Lüscherzerịịnschlaag (zu Treiten), sowie die Neumoosbụ̈ụ̈n de n (Beunde, s.u.) und die Erlacher Brädele n-, Vinelz-, Weier-Bụ̈ụ̈nde n,

1

Schlaffb. 1, 105.

2

Ebd. 139.

3

Ebd. 314 ff.

4

Ebd. 92 ff.

5

Ebd. 266.

6

Ebd. 90 f.

7

Ebd. 139.

Wie noch heute stellenweise im Jura 1 herrschte bis 1798 auf den altbernischen Feldern und bis zur Entsumpfung im Moos die Gemeinweide. Auf solche, an denen auch Städter teil hatten, deuten Namen wie Galmiz ( Charmey) unweit Murten. Denn Charme (1285) und Chalmeis (1228), Chalmitis (1242) gehen zurück auf calamus (Rohr, Röhricht). 2 Um fremdes Eigentum zu schonen, mußte der Auftrieb zur 153 Weide laut Geboten von 1549 und 1584 3 mit Tribner ruten (mit der Treibrute) 4 geschehen. Auch war über sehr weichen Boden eine gute Hurt ( Hu̦u̦rd) 5 zu machen: ein Geflecht von Stangen und Ruten. So befahl eine Verordnung von 1552. 6 Danach sind die Hurdtmatten (1710) und ist eine Matte bei der Hurd im Inß Brühl (1735) zu deuten.

|

|

Studie von Anker |

Besonders lässige Hut der Schafe konnte zu Verdrießlichkeiten führen, die (z. B. 1657) vor das Chorgericht gezogen wurden.

Solche Verdrießlichkeiten pflegten daher zu rühren, daß da und dort eine Haushaltung ihre Tiere selber hüten wollte, statt sie von den Gemeindehirten (s. u.) schlecht besorgen zu lassen und obendrein empfindlich hohe Weidegebühren zu zahlen. Die lasteten besonders schwer auf den Hin͜derseeße n. Darum zogen die letzteren vor, ihre Tiere daheim im Stalle zu füttern 7 und damit — wohl am Lịịb z’bhalte n.

Das wurde freilich manchenorts als Auskneifen gedeutet und zu verhüten gesucht. So 1816 in Tschugg. Da mußte auch, wer dem Hirten ein Tier oder mehrere nid un͜der d’Ruete n g’gee n het, seinen Anteil am Hirtenlohn entrichten.

Das zog gleichwohl mancher der Gemeinweide vor. Warum? Die Kühlein der Burger sị n am Aa̦be nd hungeriger un d eländer häi n choo̥ n, weder daß si am Morge n z’Wäid g’gange sịị n. 8 D’Mooschüehli, milcharm, strụụb u nd schlächt, sị n z’ringset um d’s Gspött 9 vo n de n Meeridlüt gsi̦i̦ n, Für z’zieh het’s 154 drụ̈ụ̈ Roß brụụcht, wo iezen äi ns, und auch so konnte manch eine Moorstrecke sich ähnlich benennen wie der Roßschinteracher zu Tschugg.

Die zuträglichen Gräser und Kräuter waren bald einmal bis uf d’Wü̦ü̦rzen abg’nagt. Dann ging es an ein schaale n, 10 und zwar derart erbärmlich, daß «der Schäli» i. S. v. Hungerleider als Schimpfwort diente, welches 1669 vor Chorgericht eingeklagt wurde. (Auch die ältesten Inser kennen «Schäli» und «schale n» nicht mehr.) Die ausgehungerten Tiere verloren ihren gesunden Instinkt und vergriffen sich an ausgemachten Giften. Sie soffen, da nicht einmal das doch gesunde Tu̦u̦rbe nwasser ( S. 104) zu finden war, an heißen Tagen aus Pfützen. Sie fraßen Wolfsmilch, welche die Milch rot färbte, und wovon diese gleich der Butter und dem Fleisch im bekannten Doppelsinn des Wortes schlächt g’schmeckt het. Sumpf- und Schlamm-Schachtelhalm häi n no ch im Häü gstunke n. Sie brachten die tra̦a̦gene n (tragenden) Tiere zum ergee ben (verwerfen). In andern Fällen riefen sie gleich dem Hahnenfuß, dem Läusekraut, der Wolfsmilch und andern Kräutern Entzündungen, Blutharnen, Koliken, Dü̦ü̦r chlauf 11 hervor. Der Sonnentau und der gleißende Hahnenfuß ( Ranunculus Flammula) brachten tödlichen Scha̦a̦fhueste n und Eegle n; 12 die letztere Pflanze het d’Leebere e ntzüntet, und der giftige Hahnenfuß ( R. sceleratus) brachte d’s chalt Fụ̈ụ̈r: ein Zittern und Schaudern auch ( S. 101 f.) der Tiere, wobei die größeren Adern am Bauche stark anschwollen. Auch der Seidelbast (das bois gentil des Wistenlacher Berges), der Nụ̈ụ̈ntööter und der Wasserschierling ( Cicuta virosa) verursachten große Viehsterben. 13 Zu solchen führten aber nicht bloß an sich giftige Pflanzen, sondern schon die sehr kleinen rostähnlichen Schwämmchen (Rostpilze), welche in regnerischen Jahren sich auf Gräsern und Kräutern ablagerten und langsame Blutzersetzung herbeiführten. 14

Das Schrecklichste aber kam von der gierigen Atzung saftiger Stellen des Schindangers ( S. 155): die brachten den Milzibran͜d. Um das Unheil voll zu machen, wurde das Fleisch der daran gestorbenen Tiere wohl gar ausgeschlachtet und gegessen, was z. B. 1827 die tödliche Krankheit auch auf Menschen übertrug. Ja der gesamte Viehstand der damals heimgesuchten Familie stand an Milzbrand um. 15

Aber auch das nicht direkt schädliche Futter war doch arm an Nahrungsstoffen. Insbesondere war es kalk- und kieselarm. So wurden die Weidetiere knochenbrüchig. Es kam vor, daß Stiere n (Zugochsen) mitts uf der Stra̦a̦ß ịị ng’heit sịị n. Auch die Winterfütterung 155 besserte an der Sache nichts, da es an eingeführten Futtermitteln noch fehlte, und das für Brot erforderliche helig Chorn Tieren zu verabreichen für Sün͜d gegolten hätte.

Die schlechte Weide brachte allerdings den indirekten Vorteil, daß jung verkaufte Tiere, an besseres Futter gestellt, zusehends ’trüejt häi n, guet ta̦a̦ n häi n. Allerdings nur, wenn ihre Entwicklung nicht von vorn herein i’ n Grund-Bóden ạchḁ vertụ̈ụ̈flet worden ist. Und wie oft war das der Fall!

So gingen im Moos Pferde, Kühe und Schafe zu Hunderten: hụ̈̆ffeswịịs, zu Grunde. 16 Einzig im Jahr 1758, nach einer fürchterlichen Überschwemmung, fielen im Amt Erlach über 200 Rindviehstücke, und nur 16 Kälber blieben am Leben. 17 Entsetzliche Seuchen, die aber auch dem Gedanken an Selbsthülfe endlich Durchbruch verschafften, kamen 1831 über Siselen, Müntschemier u. a. Orte.

Daß unter solchen Umständen der Hexenglaube immer neue Nahrung fand, und daß der und der aufs Korn genommene Mensch die verunglückten Tiere verhäxet haben sollte, ist begreiflich. Scheu ging man insbesondere an den Schindallmen de n und am Schinter-Ịị nschlaag vorüber. Der bis um 1890 zugleich als Schaarpfrichter amtierende Schinter uf der Flue über Brüttelen (welches «Wasenhaus» (1806) 18 nun von der daherigen Servitut befreit werden soll) galt wie überall als verfehmt, als «der Verschmechte» (1659). In der Kirche mußte er, scharf kontrolliert, z’hin͜derist hocke n. Auch seine Frau, die «Wasenmeisterin» (1661), und seine ganze Familie waren von dieser «Schmach» mit betroffen. Man begreift daher, daß immer nur Auswärtige, wie z. B. 1753 Niclaus Hotz, der Roth Schinter genannt, 19 sich als « rev. ( reverenter, salvo honore, nit z’seeme nzellt) den Wasenmeister» betiteln lassen mochten. So 1663 in den langen Verhören vor Chorgericht wegen Eheversprechens mit des Wasenmeisters Tochter. So unterm 7. März 1658 in der Abmahnung, den Abdecker zum Götti zu gewinnen, weil ein expresses Mandat der Obrigkeit solches verbiete. So in den Verhören vom 23. Dezember 1649, warum der Weibel und ein Gefährte so vngschücht ( ung’schoche n) mit dem Schindter trinkend. Für solche Vertraulichkeit wurden beide um 10 Schilling gebüßt; selbst die Trinkgemeinschaft an einer Holzfuhr kostete am 6. März 1653 fünf Pfund. Auch der Nachweis, es habe der Schinter sin besundern ort, wie auch besunders glas vnd spys ( sị ns b’sun͜derig oder abaartig Glas usw.) gehabt, schützte nicht vor weitläufigen Verhandlungen (19. Mai 156 1650). Und einer, dem am 6. April 1501 neuerdings syn häßliche g’selschaft vnd gmeinschaft ( reverenter) mit dem Wasen Mr: fürghalten worden, ward wegen trotzigen Verhaltens bis auf sein Geständnis im Schloß eingekerkert.

|

|

Studie von Anker |

Daß solcher Waase nmäister alle Tage in seinem Revier het z’tüe n g’haa n, het äin gar nụ̈ụ̈d abaartigs dunkt. Und wie man das heute so schwer empfundene Fallen eines Haustieres aufnahm, zeigt die folgende Äußerung des Besitzers einer im Moos versunkenen und erstickten Kuh: Die het’s g’suecht! Si ist scho n meṇ’ge n Tag mit ere n schwarze n Schnu̦u̦re n häi’ m choo̥ n!

Auch solches Versinken eines armen Stucks in de n unputzte n Greebe n war eben etwas Gewöhnliches. Es mußte noch viel heißen, wenn der Hirte einen Unfall rechtzeitig gewahrte und um Hülf ’brüelet het. Dann nahte mäṇgisch es Dotze nd Mannschaft mit Schụụfle n u nd Säili. Mit jenen wurde g’lochet, damit es gelinge, die Seile um den Leib des Tieres zu schlingen und es unter boorze n u nd bäärze n ụụsḁz’zieh n. Es fragt sich bloß, ob diese Mühe sich nicht auf Tiere beschränkte, wo n es «si ch der weert» isch gsi̦i̦ n, zue nne n Soorg z’gee ben’ (oder z’haa n).

So die Weide. Daß als Weidetiere hauptsächlich solche des Rindviehgeschlechts auf sie angewiesen waren, geht schon aus dem Bisherigen hervor. Wir fügen bei, daß im Moos aufgefundene Büffelzähne von 3-4 cm Länge und 2 cm Breite, sowie im Untergrund von Iferten entdeckte Knochen von Elchen 20 unter den Beweisen für einstigen Tiefstand der Juragewässer ( S. 82 f.) mitzählen.

Nach solchen Wildtieren sah sich natürlich bloß der Jeeger um. Erst zur Haustier-Herde gehört der Hirte n. 21 Der tritt uns freilich von der 157 alten Moosweide her ganz nid in dem poetischen Gewand entgegen, ohne welches wir uns den Hirten nicht denken zu können meinen. Da ist nichts von Jauchzen und Sennengruß zu vernehmen, nichts vom Zusammenleben von Tier und Mensch, wenig nur von Glocke und Halsband 22 u. dgl. Wenn es tringelet, so geschieht es bloß am Glockenzug des Krämers und im Herrenhaus, sowie an der Hand des in der Dorfgasse ausrufenden Weibels. Besser stimmte zur alten Moosweide das spelke n und verspelke n (scheuchen und wegscheuchen), das versenke n schüchterner Tiere, und das jeuke n als jagen im transitiven, wie freilich auch neutralen Sinn. Aus das jeuke n als wildes umenan͜dere n fahre n des Jeuki verstunden sich die Herde und der Hirte gleich gut. Als Hirten nahm man Rangen, deren Betragen oft schlingelhaft genug war, oder auch Ältere, mit denen gelegentlich das Chorgericht sich zu befassen hatte. So 1590. Da hieß es: Die Hütter sind gewarnt, das si nit vßfarind mit dem gutt zwischen den beiden zeichen des lütteß (Läutens zum Gottesdienst), vnd mit iren Kinden redind, das si nit über das gutt und lütt schwerind und böß redind.

Von der Art der Jungen, Dummhäite n z’spi̦i̦le n, erzählt man noch jetzt Müsterli wie diese. Wi si Gott erschaffe n het, rannten sie bei sommerlicher Mooshitze den von oder nach Sugiez fahrenden Fuhrwerken nach, um mit un͜derlegge n, spanne n oder unverblümtem bättle n Geld zu ergattern. Erhielten sie nichts, so erhoben sie das G’mụụl:

Der Herr ohne Geld

Gehl dreimal um die Welt,

Geht dreimal ums Haus

Und fallt

eenen aacha i d’s Sch—.

Und der Heer, der Beer het e

Chuuppen (Eiterbeule) am — usw.

23

Die Burschen bildeten unter sich eine Art Genossenschaft mit Statuten, welche sie als ungeschriebene gerade um so strenger einhielten. Insbesondere galt dies vom Paragraphen über die Erlangung der Mitgliedschaft. Moospöschliwaase n ( S. 112) wurde an Ort in kleine Stücke zerschnitten. Wer im stande war, es Dotze nd von solchen mit dem Mụụl Stück um Stück vom Boden herauszuheben und auf ein Häufchen zu legen, gehörte fortan zur Gilde. Die Aufnahmsurkunde war schwarz auf braun in dem über und über mit Torferde beschmierten Antlitz zu lesen.

Nach der guten Seite hin schlimm und du̦r chtri̦i̦ben (beides also im Sinn von «gescheidt») mußte aber doch wenigstens der Stiere nhirte n 158 sein, der jeweils am Morgen äm vieri g’hoornet het. De nn häi n de nn d’Lüt d’Waar alli ụụsḁgla̦a̦ n, na̦ chdäm si d’Chüeh häi n g’mulche n g’haa n. Das grŏß Moos bis zur Brue̥ije n war ein Weidegebiet, das der Verantwortung namentlich für die wertvollern Stuck doch schụụderlich vill brachte. Sie mit gutem Gewissen übernehmen hätt der Hundertist nit chönne n.

Wie Büffel-, fanden sich auch Pferdezähne im Moos. Weit jüngern Datums sind die um Port und Brügg dem Torfmoor enthobenen Roßịịse n. (Die Römer kannten unsern Hufbeschlag nicht.) Auf Pferdeweide deuten auch Namen wie Marais aux chevaux bei Cornaux. Weidende Pferde und namentlich Füllen gehörten bis zur durchgreifenden Moorkultur durchaus zur Charakteristik des Mooses. Man zählte im Jahre 1816 neben 842 Hornviehstücken 250 Pferde. 24

Eine Anzahl der letztern, mit bräite n Ịịse n b’schlaage n, kam allmorgendlich aus dem Waadtländischen über die Broye geschwommen, um uf dem See, d. h. aus dem (bernischen) Seestrand inne nfü̦ü̦r dem Gatter die zuckersüßen Röhrli, Seeröhrli (Schilf, S. 110) abzuweiden. Zu ihnen gesellten sich, uf d’Wäid g’spelkt, die einheimischen Rosse, auf welchen ihre jugendlichen Hirten nach Art der Gauchos ohne Sattel und Zaum, sogar stän͜dlige n, herangesaust kamen. Übrigens ritten auch Mäitli, bloß der Halftere n als Zügel sich bedienend, im Galopp. Um auf solchem nicht vom hohen Schilf abg’sträipft z’weerte n, mußten sie sich am Chammha̦a̦r haa n.

Als sommerliches Nachtlager diente gelegentlich für Mensch und Vieh der Feerig (Pferch) auf offenem Feld. Schon das Dröölnagelbett, wie humoristisch die Viehstreu über der aus schmalen Rundhölzern gefertigten Pritsche heißt (vgl. die Stierefeedere n), wäre für den Hirten ein unstatthafter Luxus gewesen. Unter einer mit Tuch bedeckten Bänne n nächtigte der Scha̦a̦fhirte n oder Schööffer, an welchen die Schööfferachere n erinnern,

Waren seine Tiere auf diesem oder jenem guten Scha̦a̦fblatz etwa schneederfreesig geworden, so verging ihnen solch wählerisches Gehaben im Moos gründlich. Und wie manches Tier ging hier sogar in seuchenfreien Jahren zu Grunde, wenn e̥s G’chü̦ppeli, Tschöppeli etwa über eine rutschende Kanalböschung hinjagte und rettungslos versank! — Im Jahr 1871 wurde die ganze vierhunderthäuptige Herde englischer Schafe des vormaligen Witzwilergutes (s. u.) zweimal rü̦ü̦dig. Dreißig Stück mußten wegen Erbrụụde n (1670) zur Unzeit geschoren werden und gingen im Winter ein.

159 Alle Morgen ferner mußte der Säühirte n die schwyn außtryben (1668) und den schwynen hüten (1646), 25 was natürlich der alte Kanzleistil mit « rev.» zu vermerken nicht unterläßt. Da bekanntlich d’Säüe n chläi n wi d’Möntsche n, wenn nicht sogar besser behandelt sein wollen (was keine noch so entrüstete Ablehnung: ja̦, Tü̦ü̦felsdräck u nd Lewatööl! wirksam bestreitet), bedürfen sie auch eines bessern Obdachs. Als solches diente, nahe dem Dorf Ins, der Säüegge n. Schon der gleichbedeutende Name im Sank deutet auf die hi̦lbi Lage der Örtlichkeit, welche heute mit etwa vierzig Mannwerk Reben und den für ihre Bearbeiter bewohnbar gemachten Spitalscheuern bestanden ist. An die bessere Haltung der weidenden Borsteriche erinnern auch die Schwịịnbaadi und die einstige Siseler Säumatte n.

Es gab also im Großen Moos Stiere n- u nd Scha̦a̦f- und Säühirte n. Zu ihnen aber gesellte sich, als der geprüsteste, der Genshirte n. Im Lengnauermoos hütete dieser Änten u nd Gens 26 zusammen. Im Erlachischen dagegen macht die zahme Ente ihren zoologischen Namen «Hausente» zur vollen Wahrheit, indeß die Wildänte n ebenfalls ungehütet das Moos mit seinen Greebe n zum Nachtlager wählt. Aber so ball d es aa nfa̦a̦t taage n, flụ̈ụ̈ge n si ụụf u nd rode n si ch hụ̈̆ffe nswịịs z’seeme n uf dem See̥. Gräben und Bäche suchen ja im Winter auch Gänse auf; und die Feststellung, daß einer an einer Angelegenheit mitbeteiligt sei, kleidet sich in die Redensart: er het ó ch Gens im Bach. Allbekannt ist das Genslichrụt ( Potentilla anserina). Schlechter Wein heißt spöttisch Gense nwasser. Auf die G’freesigi der Gans gründet sich das Kinderspiel «Gens fuetere n». Dem zwischen die Knie Geklemmten wird ein kleiner Leckerbissen nach dem andern in den Mund gesteckt, bis er plötzlich durch etwas Widerwärtiges enttäuscht wird. Eben auf die Gefräßigkeit aber rechnete der alte Gänsezüchter. Am wenigsten wegen des Gansenäi; mehr schon wegen der Gense nfeedere n, besonders aber um des Gänsebratens willen. Daher alle die sommerlichen Weideplätze für die allzeit schwịtigi Grasfresserin: das Gensenallme ndli zu Gampele n; das Gense ng’leeger und der bis 1870 beweidete Gense nblätz in Finsterhennen; die Pré de l’Ouye, d’Oyau, Louye, Louyes, Louyaz. 27 Auch auf den Gensenachchere n von Ins und in dessen Moosanteil schnatterten einst meh weder tụụsig Gens in den Freßpausen ihr vielsagendes Gágagaag und Gigagaag der Unterhaltung, ihr Gang! als Schreck- und Warnruf, 160 ihr leises Gangangang als Marschlied, oder den einsilbigen Jammerton der abgekommenen Jungen.

Schon um 1852 war freilich ihre Zahl auf den Zehntel gesunken, und noch später war etwa ein sommerlicher Bestand vo n neme n Dotze nd die Regel. Da für die Betti (Betten) die Daunen noch nicht so leicht käuflich waren, mußte man doch Gens ru̦pfe n (altinserisch: rạupfe n, wie man noch strạupfe n, Chi̦i̦rße n strạupfe n, abstrạupfe n sagt), in halbjährlichen Ru̦pfe n ihnen d’Feedere n neh n. Etwa zwei Tiere behielt man über Winter zum Züchten.

Die Jungen, welche zum Fressen noch äußerst unbeholfen sich anließen, aber bereits zwäüdeegig ’badet häi n und mit ihrem muntern Wesen viel Vergnügen bereiteten, konnten aber selbst in de n deckte n Hüennerferige n nicht sorglich genug vor de n Chrääije n geschützt werden. Es mußte also ein sehr wachsames kleines Mädchen sein, das, mit eme n Bitz Broo̥t im Sack ausgestattet, in der fast bloß mit Gänsekraut bewachsenen Flur bim Bandbrünne n die Bruetgans und die ihr anvertrauten eigenen und fremden Gensli überwachte.

Trotz den Kulturschädigungen, um deren willen die Gänse ungern gesehen wurden, 28 hat ihren Besitzern jeweils uf’s d’s Neuja̦hr e n schöne r Profit ụụsḁg’luegt. Galt doch in Neuenburg und etwa auch in Biel jedes der Tiere, die als groo̥ßi Dotsche n im Moos zu rascher Mast gelangt waren, g’chöpft und g’ru̦pft ( g’rạupft) fünf bis acht Franken.

War das aber auch ein Zug ins Moos am Morgen und vom Moos am Abend! Das ging im richtigen Gänsemarsch, die Läitgans als die vu̦u̦rteristi an der Spitze, die andern etwa von der jeweiligen Nachfolgerin mit dem Schnabel am Schwanze gepackt. Das geschah bisweilen so derb, daß die Gebissene mit lautem Quack! uufgumpet isch.

Am Morgen rief der Hirte durch die Dorfgassen: Géns ụụs! Géns ụụs! Die Eigner brauchten nur mit einem Riegelruck die Ställe zu öffnen, und ohne Verzug watschelte das vom Haus zur Gasse, Trüpplein um Trüpplein zur Herde sich sammelnd, wie hundert Bächlein zum Fluß und Strome. Am Abend löste die Schar auf umgekehrtem Wege sich wieder auf, nachdem die ung’hụ̈ụ̈rig g’freesige n Dierer etwa mittelst vorgetäuschten Hetzens durch einen der außerordentlich gefürchteten Hunde: Deei, dee, dĕ dĕ, Beeri! zu schleunigem Verlassen der Weide bewogen waren. Ung’häiße n begab jede Gans, die nicht eine Gans 161 war, sich nach dem heimischen Stall. Die Eigner kennzeichneten allenfalls ihre Tiere mittelst eines um ein Bein geschlungenes Bändli oder eines in eine Schwimmhaut gestanzten Löchli. Im liebe n Fri̦i̦de n gingen übrigens diese Märsche nicht etwa ab. Die Gense nmännli, Ganser, Geeber hatten auf jedem Hin- und Herweg mit enan͜deren es Hüenli z’rupfe n u nd häi n enan͜deren erbissen öppis grụ̈ụ̈seligs. Einmal in Wut geraten, zischten sie, die Federn sträubend, so daß diese si n fü̦ü̦re̥rtsi ch ’gange n, mit vorgestrecktem Hals heftig an, was ’nen nu̦mmḁn i’ n Weeg choo̥ n isch, Menschen und namentlich Katzen. Wagten sie gegen erstere keine Schnabelhiebe in die Waden, so häi n si mit de n Fäcke n dri n g’schlaage n, das s es fast g’chlöpft u nd g’chnatteret het wi n es Rotte nfụ̈ụ̈r, und daß auch der Nervenstarke verchlü̦pft isch. U̦f Chin͜d, wo si ch g’förchtet häi n vor ’ne n, sị di donnstigs Tierer gsịị wi Tụ̈ụ̈fle. Si häi si bim Zụ̈ụ̈g (Gewand) p’hackt u nd ne n mit de n Fäcke n d’Chnäü blaau g’schlaage n. U̦ber (über) Fuehrweerch u̦u̦berḁ (ü̦ü̦berḁ), erzählt eine greise Inserin, sị si̦ g’flooge n u nd häi n d’Roß erschụ̈ụ̈cht.

|

|

Studie von Anker |

Weniger Verdruß erlebte der Hirt auf der Gänseweide, falls er nicht einem vom tödliche n Gense npfi̦ffi (Pips) ergriffenen, also verhäxete n 29 Tier behufs rascher Rettung die aus dem Stielknorpel entstehende Verhöo̥hig abzuschneiden oder auszurupfen hatte,

Ụụstrags Handels (schließlich) het er den n es chlịị ns Löhnli uberchoo̥ n. Darzue het er en iedere n Morge n, un d am Sunntig no ch äxtra, döörffen in eren iedere n Hushaltig ga̦n e n Bitz Broo̥t ịị nzieh n. 30

Über anderweitige Hirtenlöhnung belehrt uns die Gampeler Gemeindsrechnung von 1800. Danach gebührte beyden Hirten jedem ein mas Wein und für 1 batzen Brot. Dazu hat man ihnen der Hụszins zalt mit 2 Kronen 12 Batzen 2 Kreuzer.

162 Das war die alte Mooswäid. Welchen Gegensatz bildet zu ihr z. B. die Weidepraxis der Strafanstalt Witzwil auf ihrem entsumpften Weidegebiet! Hier tummelt sich während der ganzen Vegetationszeit das gesamte Rindvieh, das innert der Jahre 1898 und 1910 von zirka 100 aus 742 Stück angewachsen ist, während die Zahl der Schafe in derselben Zeit von 400 aus 30 zurückgegangen ist, ja eine Zeitlang auf Null reduziert war. In einem so ausgedehnten Betrieb lohnt sich eine mäßige Schafhaltung eben doch insofern, als die von keinem andern Weidetier und von keiner Sense erreichten Gräser und Kräuter in Fleisch und Wolle umgesetzt werden können. Von Weideplätzen aber wie dem Groo̥ßhubelmoos wurden die Schafe durch die Gu̦sti (Jungrinder) verdrängt. So wird der Rasen verbessert, der Boden gefestigt und vereebnet, und die immerhin zur Genügsamkeit erzogenen Tiere geben die für bessere Weide doppelt dankbaren Milchkühe und Zugochsen. Rationell abgegliederte Weidebezirke, den Alplägern analog, sorgen aber dafür, daß geng gnue g z’frässe n da̦ isch. 31 Zudem bessern Chrü̦üsch (Kleie) und Salz, bei naßkaltem Wetter auch Heu, die Nahrung zweckmäßig auf.

Aber mehr: Witzwil 32 besitzt seit 1900 nun auch eine Alp im geläufig gewordenen Sinn der Höhenweide. Es ist die Simmentaler Alp Kilei, von welcher wir später Näheres berichten.

1

In den Freibergen, in den Münsterschen Gemeinden

Les Bois, Geneveyes, La Joux

2

Verschieden von keltischem

calmis, was eine wegen Steilheit meist unbeweidete, dafür gemähte Berghöhe bedeutet. Vgl.

Gauchat im

Bull. 1905, 1-15;

Thomas in

Romania 21, 9, 1. Verwandte Namen:

Jacc. 74 f. 81.

3

Urb. Mü. 19. 32.

4

Vgl.

Gw. 329.

5

Schwz. Id, 2, 1604.

6

Urb. Mü. 10.

7

Schn. G. 21.

8

Ebd. 22.

9

Ebd.

10

Vgl.

Gb. 165.

11

Kocher 15.

12

Gb. 280. Vgl. die Katastrophe in Frankreich im Regensommer 1910.

13

Schn. G. 26.

14

Ebd. 27.

15

Stauff. 58.

16

Ebd. 21.

17

Ebd. 27;

Schwell. 36.

18

Es gehörte der Landschaft Ins:

LBI. 71.

19

Chorg.

20

Sowie das im Herbst 1913 zu Gampelen gefundene Hirschskelett.

21

Also schwach gebogen (wie «der Hase» u. dgl. in

Gb.), wie mhd.

hirte = Hirte, ahd.

hirti, als -ja-Stamm aus

hërdô = Herde abgeleitet: der zur Herde Gehörige. (

Kluge 209.)

22

Gb. 196 ff.

23

Kal. Ank.

24

Schwzfrd. 1816, 225.

25

Der Wemfall erklärt sich aus der Grundbedeutung (

Kluge 217) «schützend zur Seite stehen». Dem

Dativus commodi gesellt sich der ältere (z. B. Luthersche)

Genitivus causae bei.

26

Lg. 115.

27

Jacc. 241. 315 (zu

auca, oie).

28

In Fleurier mußten sie 1675 innert acht Tagen abgeschafft werden. (

Jacc. 315.)

29

Stauff. 57.

30

Mündliche Schilderungen von Reubi-Ruedi und Frau Schumacher.

31

Schwz. Alpstatistik 14, 158 f.;

Stat. 02, 2, 226 f. 278 f.

32

Kell. W. 18.

Der heutige Milchlieferant manglet brav Sträüi. Solche gewähren ihm vorab die Binsen und die (Schilf-) Röhrli, welche am Bodensee und an der Nordsee sorgfältig kultiviert werden 1 und im Seeland wenigstens einen wertvollen jährlichen Raub liefern. Der sarkastisch so geheißene Woorbe nweize n 2 könnte aber nach gelungenen Versuchen auch als Nahrung für Schweine, Schafe und Rinder dienen, wenn er nach Art der Heufeimen eingesäuert würde.

Mit großem Erfolg hält denn auch jeweils im Juni die bernische Staatsforstverwaltung am Strandboden z. B. des Faane̥l eine Schilfstäigerig ab. Die ebensolche am Häide nweeg aber verzinst jeweilen den Preis, welchen Erlach 1893 für das «Sumpfstück» bezahlte, um den vollen Viertel. Sehr abträglich fällt auch die Lische aus, wenn sie in günstigen Sommern meeterig (meterhoch) wird. Im Winter werden 163 Binsen und Schilf als g’froorni Sträüi über d’s Ịịsch g’määit, 3 damit sie nicht mit ihrer Steifheit (Gstaabeligi) de n Chüeh d’Ụtter verstächi.

Ebenfalls in den Juni fällt die Moosgraas- oder Mooshäüstäigerig der Gemeinde Ins über sieben Parzellen vor Bruedersgrabe n, sowie sieben in den Grĕbli- und den groo̥ße n Däile n. Auch hier handelt es sich also um ein neh n, was’s gi bt. Immerhin macht sich der Übergang vom Sumft zur Dauerwiese bemerkbar durch das Auftreten mittelguter Futterpflanzen wie des wolligen Honiggrases, des Besenriedes 4 ( Molinia, S. 116) und des Sauerampfers ( das Sụụrimụụs geheißen).

Verschieden von diesem Häümoos ( S. 150), in welchem natürlich die Ersteigerer chönne n ga̦ n häüe n, wenn (wann) si wäi n, ist das Grŏß Moos als der Schauplatz des einstigen Mooshäüet. Mit diesem und der vorbeschriebenen alten Mooswäid ist seit der Entsumpfung und Moorkultur ein charakteristisches, wiewohl wirtschaftlich keineswegs zu vermissendes Stück seeländischen Lebens verschwunden.

Im grŏße n Moos het chönne n ga̦ n määije n, was het welle n. Nur nicht vor dem zeeche nte n Häümoonḁt. 5 Vormals galt als zeitliche Grenze der erst Augste n, noch früher der zeeche nt Augste n (Lorä́nze n), und um 1575 die Zeit nach dem 24. Juni ( «St. Johanns des Täufers Tag»). 6 Zuletzt waren der frühste und der späteste dieser Termine eingeräumt. Der Mooshi̦i̦rte n, Moosbannḁcht (Moosbannwart) oder Moostụ̈ụ̈fel, wie er im Gepolder der über seine Strenge Erzürnten geheißen wurde, wachte darüber, daß das Määijrächte n nicht zur Unzeit ausgeübt wurde, und das s alls i n der Oor dnnig zuegang. Drei Daag u nd drei Nächt durfte man dem Moosheuet obliegen. Doch war es den aus weiter Ferne Hergekommenen lieb, d’s Häü grad am glịịche n Daag chönne n z’neh n. Das war bei schönem Wetter auch möglich, we nn mḁ n d’s Häü rächt ’gḁumet u nd gäng dra n g’fochte n het.

Das het albe n zaablet! U nd Fräüd het mḁ n ghaa n i n däm Moos! Denn da̦ het mḁ n mäṇgisch no ch rächt brav chönne n häüe n, we nn mḁ n si ch darzue g’ha n het. Das geschah denn auch. Man durfte erst um die Mitternacht des ersten eingeräumten Tages beginnen. Allein, mi isch scho n am Aa̦be nd ga̦ ịịchḁ- oder ịị nschla̦a̦ n, d. h. zur unbestreitbaren Abgrenzung des in Beschlag genommenen Stücks mit einem hin u nd wider geführten Sensenstreich ga, n zäichne n, wo mḁ n dü̦ü̦rḁ 164 well. Drụụf isch mḁ n de nn aafḁ ga̦ n ringsed um määije n. Mit Wịịderüete̥lli als Zi̦i̦l wurden wo möglich zuvor die Strecken, die man mit ’dingete n Häüer zu bewältigen hoffte, abg’steckt. Andere hatten vielleicht die nämliche Strecke sich ausersehen und bekriegten nun den, wo isch der ehnder oder eeijer gsi̦i̦ n. Mit het enan͜dere n g’sablet mit de n Seege̥ze n. — Die gleich im Moos übernachtenden Mäder hatten ihre Hausgenossen längst verständigt, wo’s öppḁ dü̦ü̦rḁ gang, damit diese ihnen ohne langes Suchen das Frühstück zutragen können. Obendrein het mḁ n als Erkennungszeichen de nn öppḁ n e n Rächen ụụfg’steckt un d e n roo̥ten oder e n wị̆ße n Naase nlumpe n dra n g’hänkt, oder e n Schmaale nschü̦ü̦bel (Schmielenbusch). De nn het mḁ n dee nn, für zum ässe n doch o ch chläi n Schatte n z’haa n, zwo Gaablen ụụfg’steckt u nd g’schläsmets (welkes) Gras drüber ghänkt.

Nächtlicherweile, oder wie im Wịtiheuet auf der Grenchener Weite wenigstens rächt früech drị n z’haue n empfahl sich auch sonst. Die magere n Greesli («die Sụụreloudiohee und wị̆ße n Lische nzötteli drüber wi Watte n») 7 mußten vom Tau g’hörig ii ng’säüffet werte n. Süst isch d’s Gras ummḁ n ụụfgstan͜de n, und kam höchstens den kleinen Na̦a̦chḁstumper zu gut für d’Chü̦ü̦neli. Im Moos bekam es wenigstens e n g’schleeberigen Überzug, der es auf die Seite legte. Da hieß es also: ferm fü̦ü̦rahạue n i n groo̥ße n Halbmöön d. 8 Aber bis am Aa̦ben d äm sächsi het ebe n doch müeße n g’määijt sịị n.

|

|

Studie von Anker |

Di Lüt häi n das aber o ch los g’haa n! Scho n ihri Seege̥ze n sị n dḁrna̦a̦ ch gsi̦i̦ n. Mi het ’ne n na̦a̦ chg’redt, si siigi verhäxet. Ämmel lang het mḁ n mit ne n chönne n määijen ohni z’wetze n. Un d o ch d’s Mụụl het mḁ n nid lang u nd nid mäṇgist g’wetzt: we nn z’ringsed um isch g’määijt g’si̦i̦ n, het mḁ n hurti g es Mụụl voll ịịcha g’stoppet un d umma drị n g’schlaage n, wi wenn nụ̈ụ̈d meh guet weer. Äm zeechni het’s Broo̥t u nd Wịị n ’gee n, u nd gege’n Aa̦be nd isch der Häüermäister ga̦n e n Suppe n choche n.

165 Aber wo het mḁ n de n g’schla̦a̦ffe n, we nn mḁ n män’gi Stun͜d vo n häime n dännen isch gsi̦i̦ n? He, da̦ het ma n scho n wehre nd dem z’Imm bis hurti g e n Hụ̆ffe n vo n däm g’määite n Gras, wenn mügli ch d’s chü̦ü̦rziste n ’zettet, für das s mḁn äm Aa̦be nd chönn dru̦ff li̦gge n. Si häi n wohl g’wüßt, das s es e n Chalberei weer, uf dem bloße n Boode n z’ubernachte n u nd de nn Sumpffieber ( S. 101) oder G’süchti oder süsch öppis Tụ̈ụ̈fels Tumm’s ụụfz’leese n. Drum häi n si e n Mooshütte n z’weg g’macht: 9 si häi n us dem Häü ḁ lsó z’seege n drei Mụụren ụụf’bịịget u nd di mittlisti ḁ lso gmacht, daß das Ganze n ung’fehr wi n es Roßịịse n ụụsg’seh n het. Uf der vierte n Sịịte n het mḁ n chönne n d’s Segel vo n däm Wäidlig, wo mḁ n drinn isch ü̦berḁ g’fahre n, drü̦ber hänke n, un͜derḁ schlụ̈̆ffe n un d schla̦a̦ffe n — we nn’s de nn notti 10 us dem Schla̦a̦f öppis g’gee n het.

Mi mues eebe n wüsse n, daß vo n Ruej nid vill het chönne n d’Reed sii n. Ämmel äine r het geng müeße n wache n un d d’s Fụ̈ụ̈r schalte n, wo mḁ n vor dem Lager aa n’züntet het, für gäng z’wüsse, was öppḁ gang. Da̦ isch gäng öpper parat gsi̦i̦ n, für andere n ga̦ n Häü z’stehle n. 11 Das het chönne n bluetigi 12 Händel absetze n; un d äinisch isch äine r vo n Wileroltige n dḁrbii ’töödet worte n.

Am zwäüte n u nd am dritte n Mittag het mḁ n de nn i n der Mooshütten 13 o ch g’suecht z’schla̦a̦ffe n — we nn’s ämmel öppis d’rụụs ggee n het weege’m G’schmäüs vo n dene n Müggen u nd Flöo̥h, wo äin verbisse n häi n öppis grụ̈ụ̈sligs, u nd weege n der förchterlige n Hitz. Öppḁ die häi n vilicht e n chläi n chönnen es Nü̦ckli neh n, 14 wo z’mäṇgisch dä zin nig Wịị nbächer, wo na̦’m z’Mi tdaag 15 umg’gangen isch, häi n a n d’s Mụụl g’hänkt. Das ist drum gar e̥s tu̦u̦rstigs z’Mi tdaag g’sii n: di gröösti hin͜deri Hammen us dem Cheemi achḁ, u nd dü̦ü̦r ri Boo̥hne n dḁrzue, wo mḁ n dahäime n ganz langsam g’chochet g’ha n het. Da̦ het de nn der Vater sị ns schweer Sackmässer fü̦rḁ g’noo̥ n, het’s a n mene n groo̥ße n Stäi n g’wetzt u nd de nn Bitzen abg’hạue n so groo̥ß wi n e n chlịịnni Han͜d. Dḁrna̦a̦ch het er d’s Mässer umma g’macht zuez’chlöpfe n u nd dänne n ta̦a̦ n u nd g’rüeft: So, nehmet iez, langet zue!

Z’Mittág z’schla̦a̦ffe n häi n e n Däil so wi so nụ̈ụ̈d bigährt. Denen isch es um’s jaage n z’tüe n gsi̦i̦ n. Si häi n gwüßt, das s es i n de n Sü̦mft Luivögel (in der Bedeutung Kronschnepfe) gi bt u nd Strandläüffer, i n de n Röhrli Rallen u nd Wildänten u nd Kriechänte n. U nd da̦ häi n si scho n wehre nd dem häüe n dḁrfür g’sorget, daß d’Büchse n nid 166 z’wit dänne n sịịg, wenn’s zum z’Mi tdaag hoorni. Di g’schoßne n Dier het mḁ n de nn grad am Mittag drụụf im Moos ’kalatzet. Di ụụsg’noo̥nen u nd g’rupften Änte n het mḁ n an ere Schnuer vor dem Fụ̈ụ̈r ’bbra̦a̦tet (oder ’bbra̦a̦te n). Dee r, wo der Choch g’macht het, isch öppḁ n uf ere n g’höögerige n Tanne nwü̦ü̦rze n g’hocket u nd het si ch mit dem Rügge n a’ n Stamm aa n’drückt. Mäṇgisch het e̥s de nn öppḁ no ch n e n fäiße n Hecht g’gee n. Dää n het mḁ n dee nn i n der Äsche n b’breeglet u nd Hördöpfel dḁrzue! Das s e̥s bi all däm kalatze n nid an ung’wäsch’ne n G’spässe n g’fehlt het, brụụche n me̥r nụ̈ụ̈t z’seege n.

Aber we nn’s de nn mit de n Häüfueder gege n häi m zue g’gangen isch, de nn isch es de nn mit der Fräüd am Mooshäüet ụụs g’si̦i̦ n! Schiffle n wi d’Seebụtze n (s. im Band «Twann») het mḁ n nit dḁrmit chönne n, u nd Weege n si nd längs Stück käiner gsi̦i̦ n. Mi het müeßen über Sumft u nd Moos fahre n, wi mḁ n het chönnen u nd möge n. Da̦ het es ’s en iederen Auge nblick chönne n gee, das s der Wa̦a̦ge n bis zu der Achs ịị ngheit isch u nd d’Stiere n (Zugochsen) bis a n d’Chnäü. Ja̦, mängisch het’s d’Wööge n (Wagen) ̣ụụsg’leert, u nd de nn het mḁ n müeßen äi n Büntel um der an͜der tra̦a̦ge n, gäb mḁ n ummḁ n es Fueder het chönnen e n Bitz wịters fergge n.

Aber erst rächt e n trụụrige n Mooshäüet isch de nn das g’si̦i̦ n, wenn’s gä ng g’reegnet u nd gä ng g’reegnet het, bis der Karnaal über isch. De nn het mḁ n de nn mit de n Häübeere n (Heubahren) das nasse n Gras müeße n bis zum Bandbrunne n fergge n, für’s dört luege n z’deer re n. Über de n Karnaal isch e n Steeg g’gange n, daß d’Lụ̈t häi n drüber chönne n. Aber wär de nn vill het z’häüe n g’haa n, het’s de nn uf ene n Wa̦a̦ge n g’laade n u nd Stieren oder Roß aa ngspannet; die häi n de nn dur ch d’s Wasser müeße n. Di g’waanete n Roß, die sị n albḁ no ch g’läitig g’gange n, u nd mi isch äi nfach uf si ụụfg’hocket. Aber di ung’waanete n! Wenn’s i n däm lin͜de n Bode n un͜der ’ne n g’la̦a̦ n het, de nn häi n si si ch grụụsam g’förchtet u nd häi n zaablet u nd sị dḁrmit gäng täuffer drị n choo̥ n. Mi isch mit de n Stiere n besser g’fahre n. Aber bis mḁ n die het dü̦r ch d’s Wasser g’jagt g’haa n, das het g’spu̦ckt! Da̦ het mḁ n de nn richtig ó ch mit ’ne n dü̦r ch d’s Wasser müeße n watte n. U nd we nn d’s Wịịbervolch scho n het der Chittel ụụfg’steckt, so het’s doch der ganz Daag vo n z’oberist bis z’un͜derist ab ĭhm ’tropfet, un d d’s Hemm dli het e n Schleegel g’haa n vo n Dräck. Aber ämmel de n Mäitli het das nụ̈ụ̈d g’macht! Die häi n noch di blụtte n Füeß dü̦r ch de n Läiterwa̦a̦ge n dü̦ü̦rḁ g’steckt, für si chönne n dü̦r ch d’s Wasser z’schläike n. Es nimmt äi’n nu̦mmḁ n Wun͜der, das s mḁ n nie nụ̈ụ̈t (keine Krankheit) ụụfg’leese n het.

167 Äntlich isch de nn äi n Wa̦a̦gen um der an͜der i n d’s Dorf ịịchḁ g’fahre n. Da̦ häi n d’Lụ̈t zu allne n Pfäister ụụsḁ g’luegt. U nd d’Manne n sị n mit der Pfị̆ffen im Mụụl chŏ n dḁrhee̥r z’trappen u nd häi n es Hämpfe̥lli Häü ergriffe n u nd g’lost, gob es chrụ̈ụ̈spe̥lli (leise rausche) u nd ’s a n d’Nase n g’haa n un d öppḁ g’säit: He wohl, es isch no ch rächt es stịffs Häüli! oder de nn: O wetsch! das isch wüest b’reegnet! es g’seht ụụs, wi we nn’s si̦i̦be n Mal hätt g’chöört (an Samstag Abenden) Fụ̈̆ra̦a̦be nd lụ̈te n! Nu̦mmḁ n d’Buebe n häi n nụ̈ụ̈t dḁrzue g’säit. Die häi n g’hu̦lffen ablade n wi d’s Bịịse nwätter, u nd geb (bevor) der Häüstock a n d’First ụchạ g’gangen isch, sị n si bi’m daarlegge n («fu̦ḷḷe n») 16 drü̦ber überḁ g’gumpet wi d’Fü̦lli (Fohlen) uf der Wäid.

Ganz andere Bilder bietet nun die Heuernte auf dem entsumpften, mit bessern Gräsern bestandenen und ordentlich fahrbar gemachten Moos. Da kann man in guten Juni- und Julitagen Hunderte schwerer Fuder sich langsam heimwärts bewegen sehen.

1

Fr. Schr. 331.

2

Vgl. die Wachholderbeeren als «Schwantebuechchriesi»:

Gb. 234.

3

F. im Berner Intelligenzblatt.

4

Besonders bemerkbar auf dem Gut von Notar Wyß in Lyß (s. u.).

5

Frau Schumacher.

6

Urb. Mü. 75.

7

Lg. 177.

8

Ebd.

9

Favre. 545.

10

Ungefähr svw. «wirklich».

11

Favre. 157.

12

Ebd. 143. 175.

13

«

Aux grand Hôtel du Chablais»:

Favre. 132.

14

Ebd. 127.

15

Bemerke:

das z’ Midaag als Mahlzeit,

der Mittág als Tageszeit.

16

Vgl.

Lf. 81.

Es brönnt im Moos! Diese Schreckenskunde ließ sich zwischen Kerzers und Ins schon mehreremal vernehmen. So seit dem 24. April 1893, wo 200 Jucharten Tu̦u̦rbe n mit Vernichtung bedroht waren, 1 und ihr etwa 50 Jucharten bei Cheerze̥ rz binnen vierzehn Tagen wirklich verfielen. Es ging allerdings bloß minderwertiges Material zugrunde. Am 9. Juli 1902 zerstörte ein neuer Brand 3-4 ha zwischen Witzwil und Sugy; ein größerer Schaden konnte durch Aufwerfen von Greebe n verhütet werden. Kleinere Brände entstehen etwa in heißen Sommern wie 1911 durch das ụụsleere n von Breeme ncheßle n (an die Wagendeichsel gehängte Kessel voll rauchender Stoffe zur Vertreibung der die Pferde quälenden Bremsen).

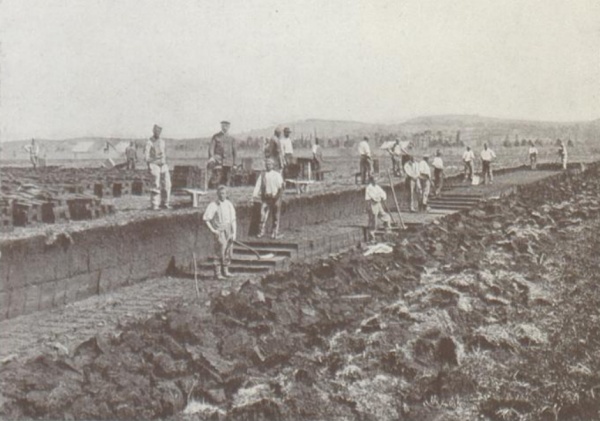

Turbenhütten im Insmoos

Unwillkommene Zeugnisse der Brennbarkeit des Torfs! Die Tu̦u̦rbe n, dies verzwoorgget Gewirr halbverwester Pflanzenreste ( S. 103 ff.), ersetzt denn auch im Seeland das immer teurer werdende Brennholz zu sehr großem Teil. Und wäre nicht der durch tü̦ü̦rbele n 2 ausgebeutete 168 Boden nachher ein trefflicher Ackergrund, so läge die Frage nah, göb es si ch nid wurd räntiere n, den Torfboden als solchen sich erneuern zu lassen, wie den Waldboden. Zumeist müßte allerdings der zwischen Praktikern und Theoretikern waltende Streit, göb’s z’mache n sịịg, erledigt werden. Jene behaupten: Ja̦, diese: Nääi n! Die letztern weisen auf das 7 km lange und 1,4 km breite Brüttele n-Hagni-Epsḁ ch-Walpertswil-Moos hin und sagen: solche si̦i̦be nmeetrigi Tuurbe nblätze n, die beim Vorüberfahren selbst unschwerer Wagen wie eine federnde Matratze auf und abwiegen ( waggele n), konnten erst im Verlauf von anderthalb Jahrtausenden entstehen, und das erst noch bloß unter günstigsten Umständen. 3 Und da der Stoff wi täüffer wi besser isch, während Schichten von bloß öppḁ n e n Schueh Täüffi höchstens guten Gemüsedünger und brauchbare Turbe nsträüi liefern, ist für lohnende Torfausbeute eine gewisse Mächtigkeit erforderlich. Dagegen behaupten Praktiker: Jä wohl! Us Sumpf gi bt’s gäng u̦mmḁ Tu̦u̦rbe n! Und zwar so rasch, das s es sich in acht Ja̦hr guet um ene n Schueh lü̦pft, b’sun͜ders wenn der Wase n blịịbt. So erneuert sich in 50-70 Jahren ein Torflager in alter ansehnlicher Dicki. Unser Gewährsmann 4 wies zum Exempel auf die Hofmatt hin, wo Belassung des Abraums und einer untersten Torfschicht sozusagen als Tu̦u̦rbe nsa̦a̦mme n das «Wunder» bewirkten. Als Fluren so benannte Tu̦u̦rbe nsti̦i̦che n zu Siselen und (einst dem Faane̥l zugehörige) auf dem Witzwiler Gebiet können den 169 Beweis nicht mehr erbringen. Auch nicht die von Witzwil und Tannenhof (auf welch letzterm im Sommer 1912 444 m³ Torf si n ụụsa ’ta̦a̦ n woorte n).

Vor der Urbarmachung bieten die ausgebeuteten Stiche noch den Nebengewinn von Ịịsch (Eis als gefrornes Tu̦u̦rbe nwasser), sowie die Gelegenheit zum schlịffschuehne n und zịịbe n, zịịsle n (glitschen), wohl auch zu weihnächtlicher Illumination ( S. 111).

Im Turbenstich Witzwil

Die Urproduktionsart des Tu̦u̦rbe n stäche n aber vergegenwärtigen wir uns nun auf einem Torfstich in der Nähe der Tuurbe nhütte n, welche auf dem Gampele nmoos sich zu einem kleinen Hüttendörfchen vereinigen.

Die Arbeit vollzieht sich von aa nfangs Mäie n bis z’letst im Augste n. Vorher ausgehobener Torf würde den Spätfrösten des Mooses erliegen und als erfroornig sich durch rote Farbe verraten. Zu spät ausgehobener Torf la̦a̦t si ch nimme hr deer en. Die vier Monate müssen also in strammer Arbeit ausgekauft werden; sei’s bei der schwülen Mooshitze, wo der Schwäiß z’Bächli-wịịs vo n der Stirne n u nd vom ganze n G’sicht aachḁ rü̦nelet u nd d’Fläügen u nd d’Mugge n äim fast frässe n; seis unterm tollen Dahinfegen der Winde oder unter 170 anhaltendem Sprühregen. Nu̦mmḁ n wenn’s grandig chunnt, gäit mḁ n z’Scheerme n.

Der Tüürbeler oder Tuurbe nstächer beginnt mit dem Abmessen einer Aushubbreite von acht Fuß; das ist der Karnaal. Seine Länge ist die Breite des für den Sommer in Arbeit genommenen Stücks. Rasch wird der Wasen abg’hacket und der schlecht vertorfte Tuurbe n heert abg’schụụflet, bis ’s aa nfa̦a̦t glänze n. So wird eine etwa fußtiefe Abrụụmete n zu beseitigen sein. Das heißt abdecke n. Nun kommt das voorstäche n. Der Voorstächer: eine fußhohe und sechs Zoll breite spatenartige Schụụfle n mit bequemer Handheebi am Sti̦i̦l mit starker Dülle, dient mit Hülfe des Mees zum Bestimmen des Gängli. Das ist die Länge eines frischen Torfstückes, eines Tu̦u̦rbe nbitz oder kurzweg: einer Tu̦u̦rbe n (vgl. «das Brot» und «der Käse» als Laib). Sie beträgt zwölf Zoll (36 cm) bei drei Zoll Breite und drei Zoll Höhe, welche Maße beim Eintrocknen auf zwei Drittel oder gar die Hälfte zurückgehen werden. Das Gewicht aber schwindet, wenn es sich um gute, schwarze Ịịse ntu̦u̦rbe n handelt, von etwa sechs Pfund auf ein halbes Pfund.

Neben Wasser, das beim Trocknen des Torfs von 90 auf 15% zurückgehen kann, zeigt der letztere 8-10% mineralische Beimengungen, die beim verbrönne n als Tu̦u̦rbenäsche n zurückbleiben. Sie veranlassen mit ihrer Färbung die volksmäßige Unterscheidung von schwarzer und roo̥ter Tu̦u̦rbe. Jene gilt als älter und fester; diese wird zugleich als schwu̦mmelig («schwammicht») bezeichnet und von der wu̦llige n unterschieden ( S. 111 ff.).

Nun wird das Tu̦u̦rbe nschụ̈ụ̈feli zur Hand genommen: eine an geebigem Stiel befestigte Schnịịdi von Torfstücklänge mit rechtsseitig senkrecht aufgesetztem Öhri von Torfstückhöhe. Beide sind scharff wi Rassiermässer, ohne jemals der Schärfung zu bedürfen; solche erteilt ihnen während der Arbeit die Humussäure des Torfs.

Das Stäche n vollzieht sich stötzlige n: senkrecht von oben hinunter mit dem etwas abweichend eingerichteten Stötzligịịsen, oder li̦gglige n: waagrecht mit dem Li̦ggligịịse n. Die erstere Grabart empfiehlt sich für zeeije n (zähen), die letztere für brü̦ü̦chige n Torfstoff. Jene bedingt einen Stächerlohn von Fr. 1.40, diese einen solchen von Fr. 1.60 für hundert Höck zu je acht Torfstücken.

Man möchte stundenlang zusehen, wie dĭ̦fig das Werkzeug durch den speckig glänzenden dicke n Brịị fährt, und wie es Stück um Stück in elegantem Schwung dem jungen, wohl noch schulgenössigen Abnehmer zuwirft. Dieser faßt sie mit erstaunlicher Sicherheit auf, so daß kaum 171 eines verheit, und schichtet ( bịịget) sie im Stooßbeerli, um sie auf den nahen Tröchniplatz zu verbringen. Je zwäü Gängli gee n e n Beerete n.

Zum Trocknen werden die Stücke um einen kurzen Pfahl als Stütze recht dü̦ü̦r chzü̦ü̦gig ụụfg’höcklet, falls nicht ein ganz trockener Sommer das deer re n in Monatsfrist ohnedies ermöglicht, und wo nicht eigener Verbrauch das derart erleichterte Einzählen unnötig macht. Denn hundert Höck zu acht Bitze n machen einen Meter (m³) aus, der ab Ort etwa fünf Franken zu gelten pflegt. Danach bemessene Ladungen, von 2 m³, auf rasselndem Gefährt nach Neuenburg gefahren, werden dort unter dem Namen bauche, umgedeutscht als Tu̦u̦rbe nbu̦sch, entgegengenommen.

So ein Tröchniplatz mit dicht nebeneinander aufgeschichteten Höck kann an stark bewölkten Spätsommertagen sehr wohl aus einiger Ferne wie eine kleine Kumpanei Soldaten mit Kapút und p’hacktem Sack anzusehen sein. Das machten in den westschweizerischen Truppenübungen des Septembers 1911 Soldaten der «blauen» Armee sich zunutze. Sie hingen solchen Höck weiße Bänder um, wie die Truppen der feindlichen Armee sie markierend um den Helm trugen. Richtig erschöpfte eine regelrecht ausschwärmende Waadtländer Kompagnie erst ihre Munition mit Salven auf die mit stoischer Ruhe jede Annäherung Erwartenden, und dann die letzte Kraft mit wütendem Bajonettangriff. Nun erst sị n si e drüber ịị ntroolet, wie mḁ n si g’fụxt häig.

Torfstücke, die in nassen Sommern trotz fleißigem chehre n nie z’grächtem trochne n wäi n, zerkrümeln leicht zu Tu̦u̦rbe ng’rü̦ll. Solches wird hin͜der dem Horn bei Kerzers zu Tuurbe ncheesli oder Modeltu̦u̦rbe n geformt: eine Prozedur, die sich besser lohnt, als die 1857 zu St. Johannsen begonnene Kondensation und das zu Hagneck versuchte künstliche tröchne n. Auch die zu Brügg in Betrieb gesetzte Stächmaschine n verdrängte nicht die Handarbeit, deren Geduld und Intelligenz in manch einem Gewerbe doch immer noch oben ụụs schwingt.

1

Taschb. 1896, 261.

2

Diese Verbalbildung festigt die Dialektform

Tu̦u̦rbe

n, welche gleich it.

torba, frz.

tourbe usw. sich an die im niederdeutschen «Torf» erhaltene Lautstufe t- lehnt. Vor derselben sind die altalemannischen Verschiebungsformen (

Graff 5, 706) mit z-:

zurba, zurft, zurf, zturf, zcruf, zuruft, surfo, curffo, curffodi wieder verschwunden. Die Grundbedeutung war: (verworrner, verfilzter) Rasen.

Kluge 461. Vgl. noch das

Zu̦u̦rpfiwääse

n unter «

Rüstig».

3

Schn. 75.

4

Wie Reinhard in Ins, dem wir die meiste technische Belehrung während seiner ungestört fleißigen Arbeit verdanken. Vgl. auch

Le Foyer domestique 1899, 126 f.

Der Maler Anker stellt im «Sonnenuntergang» einen würdigen Greis 2 dar, welcher, unter dem mächtigen Chestene nbạum der 172 Pfruendhụụs-Terrasse zu Ins sitzend, mit stillem Sinnen ausschaut über die vor ihm ausgebreitete Mooslandschaft. Gedachte wohl der einsame Beschauer von seiner luftigen Höhe aus der Wandlungen, durch welche die stundenweite Ebene gegangen ist?

Wenn man von Einst und Jetzt im Großen Moose redet, so mäint mḁ n mit dem «Äinst» in der Regel die Jahre vor der Juragewässerkorrektion ( S. 81 ff.),

Zeugen der Urgeschichte gibt es eben im Moos z’seege n weeni g. Doch reden dört um enan͜dere n, wo d’Brue̥ijen i’ n Neue nburgersee̥ lạuft, noch vorhandene Pfööl von einer Pfahlbausiedelung (siehe «Twann»). Nicht weit davon finden sich so viele Bruchstücke römischer Ziegle n, daß man wohl auf eine dortige Milidärstazion schließen darf. An ihrem täüffe n Stäi nbett ferner erkennt man die Römerstra̦a̦ß von Aventicum nach dem Jura, welche als der Mạuriweeg, das Mạuri, das Mạur den oberiste n Däil des Großen Mooses durchquert. In der Nähe des Gütchens Tonkin 3 stößt sie an die Broye. Hier zeugten noch vor wenigen Jahren starke Pfähle von einer römischen Brügg. Ob die Burgunder, welche 1476 sich von Murten flüchteten, diesen Übergang ebenfalls benutzten, cha nn mḁ n richtig nịmme hr seege n. Beim acheriere n aufgefundene Münzen aus jener Zeit beweisen jedenfalls, daß die einsame Gegend von den damaligen kriegerischen Ereignissen am Fuß des Jura ebenfalls berührt wurde. Die bei der Urbarisierung des Mooses in großer Zahl zutage geförderten Eichenstämme ( S. 103 f.) lassen vermuten, daß in weit zurückliegenden Zeiten das Moosrevier mit Wald bedeckt gewesen sei. Es bildete damals vielleicht ( v’lịcht) das Jagdrevier der am Neuenburgersee angesiedelten Pfahlbauer. Ein Dorado der Jäger (s. u.) blieb es jedenfalls bis in die Zeit, wo es entsumpft wurde. Es war wohl in der Hitze der Geflügeljagd, als einem Jäger das gläserne ( gleesig) Pulverhorn mit der Jahreszahl 1794 verloren ging, welches der Pflug hundert Jahre später wieder zutage gebracht hat. Die Geflügeljagd besonders war dankbar in der oftmals überschwemmten Niederung. Und wenn auch heute die Änten und Schnepfen (Einzahl: der Schnäpf) auf dem bebauten Land ihr Heimatrecht verloren oder aufgegeben haben, so bildet doch der einsame Seestrand dem Broye-Damm ( Walm) entlang eine so günstige Wohn- und Nistgelegenheit der Wasservögel, daß sie sonst 173 nirgends ( niene n) in der Schweiz in so vielen Arten sich ansiedeln. Ihnen ist daher ein bedeutender Landstreifen als ungestörte Heimstätte gesichert worden.

1

Den (zumeist wörtlich wiedergegebenen) Grundstock dieses Abschnittes bildet der autoritative Aufsatz «Die Kultivierung des Großen Mooses mit besonderer Berücksichtigung der Domäne Witzwil», von Herrn Direktor Kellerhals. Eingeflochten sind als sachlicher Beitrag: Erinnerungen an den Hauptbegründer und Namengeber Witzwils; als sprachliche: Mundartformen aus

Gampelen und (die Lebensskizze von Notar Witz) aus

Erlach. Vgl. auch

Le Foyer domestique 1899, 155 ff.

2

Pfarrer Haas in Gampelen († 1896).

3

Launenhafte oder launige Erinnerung an den deutsch-chinesischen Feldzug von 1901; vgl. «Tripolis» am Münster-Grenchen-Tunnel, «Krim», «Yalta», den «Suezkanal» zu Tschugg (

S. 143), die Pension

Montmirail (

Mụmmeral) bei

Epagnier (

S. 19), und die verschiedenen

Ló̆reene

n (Lorraine) zu Tschugg, die Coopersche zu Bern usw.

Im Herbst und Frühjahr war das Moos meist Sumpf und See. Wenn aber das Wasser endlich sich verlaufen hatte ( si ch verlü̦ffe n g’ha n het), so lag wochenlang eine graue, trostlose Einöde da, bis dann unter dem Einflusse sommerlicher Hitz die Streuegräser ( Scha̦a̦fgaarbe n, Gäisläitere n, Röhrli d. i. Schilf, die schlechte, scharf schneidende Saarete n, S. 109) sich schnell und üppig entwickelten. Innert kurzer Zeit bildete sich eine grüne, wogende, zum Schnitt reife Wiese. Dann entfaltete sich für einige Zeit ein reges Leben auf der sonst so stillen Weite ( S. 163 f.). Lange vor Sonnenaufgang rauschte die Sense. Ein Mäder suchte den andern an Fli̦nggi (Schnelligkeit) zu überbieten. Die Ernte war jedoch im Verhältnis zur Wịti oft gering. Ja, i n trochene n Ja̦hr het’s gar nụ̈ụ̈d gee n. I n nasse n Summere n de nn hingege n so vill, das s mḁ ns nid alls het möge n g’määije n. De nn sị n de nn im Früehlig Buebe n g’gangen u nd häi n’s aa nzüntet. Hunderti vo n Jụụcherte n häi n da̦ ’brönnt.

War aber auch die Ernte klein: sie erforderte mindestens keine Opfer. Es ist daher begreiflich, daß in den umliegenden Ortschaften die Juragewässerkorrektion anfangs durchaus nicht als Wohltat begrüßt wurde ( S. 138), da einerseits der Heu- und Streueertrag stark zurückging, und anderseits die interessierten Ortschaften hohe Beiträge an das Kulturwerk leisten mußten ( S. 140 f.). Mit der Regelung der Wasserverhältnisse blieben eben die periodischen Überflutungen aus, und den Gräsern und Streuepflanzen wurden die wichtigsten Wachstumsbedingungen entzogen. In dem trocken gelegten Boden gelangten sie nicht zur Entwicklung, und das kümmerlich sprießende Gras lohnte kaum mehr die Mühe des Mähens.

Heute erscheint es uns nun als selbstverständlich, daß die Jahr für Jahr unabträglicher werdenden Moosflächen mit ihrem schwarze n Heert zum Tragen reicher Ernten wie geschaffen schienen, und daß die Idee aufkam, sie in fruchtbare Äcker und Wiesen umzuwandeln. Immerhin war solches Unternehmen ein gewagtes. Die Bevölkerung der Moosdörfer gewöhnte sich doch lange nicht an den Gedanken, daß dort nun gepflügt ( z’Acher g’fahre n), g’sääit und g’summeret werden sollte, wo während Jahrhunderten die Natur allein Meister gewesen war.

174 Einige tatkräftige und weitschauende Männer verwirklichten aber doch den Gedanken, und zwar sogleich in kühner Ausdehnung.

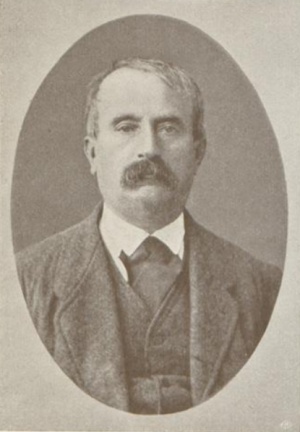

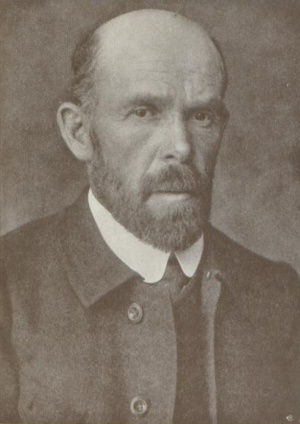

An der Spitze der Vereinigung standen Gutsverwalter von Fellenberg-Ziegler, Gerichtsschreiber Rösch, Sachwalter Wildbolz, Bankpräsident und gewesener Bundesrat Stämpfli, sowie der Notar und Rechtsagent Friedrich Emanuel Witz (14. September 1819 -1887, Februar 14) von und in Erlach. Dieser war die Seele der Unternehmens.

Sị n Vatter, der Húetmacher-Witz, isch en ei nfache r Maa nn gsi̦i̦ n und het us dem Suhn o ch n en ei nfache n Schrịịber welle n mache n. Dḁrfür het er ’nḁ, wo n er z’Erlḁch isch us der Schuel choo n gsi̦i̦ n, zu ’mene n Notar z’Nidau i n d’Lehr ’gää ben. Der Jakob Stämpfli vo n Wengi, der spääter Bundesrat, het ó ch grad mit ihm g’lehrt; und vo n dắ här isch är mit ihm äng befründet bli̦i̦be n sịr Läbtig. Schrịịber hei n richtig scho n denn die beide n nid gäng ’dänkt z’sịị n. Si hei n nääbe n zuechḁ d’s Rächt g’studiert us Lịịb und Lääbe n; der Bụụre nsuhn Stämpfli für Fü̦ü̦rspräch und der vermöge nslos Witz für Rächtsagänt und Notar.

|

|

alt Bundesrat Stämpfli |

Notare n het’s denn im Erlach Amt nid so mäṇge n ’gää n wi iez. Drum het der Witz dra n dänkt, i n si’m Vatterstedtli es Bụ̈roo ụụfztue n. Aber a n der Sprachgränze n het er richtig o ch müeße n französisch chönne n. Wi het er das fü̦ü̦rg’noo n ohni Gält? Är isch uf guet Glück uf Lŏ́sane und het sich dört bi̦ si’m Brueder Sammeel es ganzes Jahr lang als Chällner verdinget. Dḁrmit het er richtig d’Sprach guet und gründlich g’lehrt, besser wi mängs P’hänsionsdöchterli, wo vil Gält fü̦ü̦r i̦ ns ’zahlt wirt. Är het i n Verhandlunge n, wo Dụ̈tsch und Wältsch wi Chrụt und Rüebe n dü̦r ch enandere n ’gangen isch, gäng an ei’m müeße n der Dollmätsch mache n. Dä n glịịch Flịịß und Ịịfer het er du o ch g’haa n für sị ns Bụ̈̆roo. Är het di G’schäft, wo mḁn ĭhm het übergää n, prompt und g’wüsse nhaft erlediget; und ball d het’s fast e̥kei n Brozäß im 175 Amt und drum ụmmḁ g’gää n, wo nid ei n Partei ihn g’noo n het, und sälten e n Verschriibung, wo n är nid ’berchoo n het.

Aber sị’r ganz apartige n Taatchraft u nd sị’m g’meinnützige n Sinn, wo nid hurti g sị̆nes glịịche n g’funde n het, isch di Bürotäätigkeit z’weeni g g’si̦i̦ n. Es het no ch öppis anders müeße dḁrnääbe n gaa n, wen n e̥s ihm scho n kei n Profit ịị ntreit het.

Är het zur Wasserversorgung der Aa nstoos s ’gää n und bi der Erstellung mitg’hu̦lffe n.

|

|

Friedrich Samuel Witz 1819-1887 |

Für Verdienst i n d’s Stedtli z’bringe n, het er d’Uhrimacherei ịị ng’füehrt. Da̦ het mḁ n no ch di ganzi Uhr g’macht vo n der Schalen aa n bis zum na̦chḁtraagen im Schịleedäschli. Der Herr Brennịịse n (Brenneisen) und sị n Dochtermaa n Hochuli hei n du̦ di schöni Industrịị wịter g’füehrt und dem Stedtli erhalte n, wenn o ch in andere n Bransche n (Pierristerie, s. im Band «Twann»).

Darna̦a̦ ch het er alls aa ng’setzt, für dem Stedtli us sị’r Wältabg’schi̦de nheit und us sị’r abg’fahrne n Laag ụsḁz’hälffe n. D’s «Dornröschen» het ụs sị’m länge n, länge n Schlaf sollen erwache n und sị n früecheri Bidụ̈tung ụmmḁ ’berchoo n. Drum, wi der Witz isch i’ n Burgerraat und i’ n G’meinraat choo, spööter o ch i’ n Großraat und i’ n d’Verwaltung vo n mehreren Anstalte n, het er g’luegt, e n richtige n Verchehr z’wäägz’bringe n. Erlḁch, wo jetze n von Eiß mit der Bahn uf Bärn und Neue nburg cha nn fahre n und über Neue nstadt im Summer bis ga n Biel mit ere n ganze n Flottillie n vo n Dampfer und Dampferli, het denn no ch nụ̈ụ̈t g’haa n weder d’Segelschiff und Barche n für wenn öpper dä n dräckig Umwääg über Landere n g’schü̦ü̦cht het. Da̦ het är dra n ’tri̦be n, das s e n Hafe n und e n Ländti erstellt worden isch und het nid lu̦gg g’laa n, bis e n Dampfschiffverbindig zwüschen Erlach und Neue nstadt i n’s Läbe n g’rüeft worden isch. Wo d’s erste n Dampferli «Union» g’fahren isch, het er das scho n ni̦mme̥ hr g’seh n; aber är het doch vorhär no ch alles schön chönne n z’wäg reise n und zum Abschluß bringe n.

176 Und wo n äär du̦ fast sị ns ganze n Vermöge n het im Moos ( S. 182) verlochet g’haa n, het er doch no ch ei ns g’meinnützigs Wärk g’stiftet. Wo dür ch d’Juragewässerkor räkzion der Heide nwääg isch über d’s Wasser choo n ( S. 23), hei n du d’Lüscherzer um d’Petersinsel um müeße n ga n chehre n, wenn sie mit dem G’mües hei n wellen uf Neue nstatt z’Märit fahre n. Für jetze n dene n di verlorni Verbindung mit der andere n Seehälfti wider z’gää, het der Witz e n Kanal la̦ n grabe n, wo si jetz mit de n Schiffli wider dü̦rḁ chönne n. Wil ihm z’grächtem niemmer het welle n hälffe n, het är dä n Durchstich völlmig uf eigeni Chöste n gemacht.

Jez verstande n mer erst, us wel chem Geist ụsḁ äär hinder sị ns Hauptwärk isch, wo sị n Name n treit. Äär und der Jakob Stämpfli, sị n Studie nfründ, hei n der glịịch groß Sinn g’haa: der Uuswandererstrom zrụggz’halte n und dene n Tụụsige n vo n früsche n, junge n Chräfte n, wo dää nwääg dem Land verlore n gange n, es neu’s Amerika i n der Heimat aa nz’wịịse n. Und de nn het mḁ n z’Bärn ja o ch all Tag di Blaauhụ̈sler us dem Zuchthụụs a n der A arbärgergaß und am Bahnhof annḁ gseh z’Chu̦ppele nwịịs mit de n Lastwääge n denen Öölgötzen und sälbstgrächte Pharisäer a n der Nase n vorbịị fahre n und der Räste n vom Ehrg’füehl, wo si no ch g’ha n hei n, verlü̦ü̦re n. Da̦ hei n sie ’dänkt: Was a n dene n z’retten isch, cha nn nummḁ gerettet wärde n, wenn si dem Pavel ab der Nase n und us de n Mụ̈ụ̈ler sịị n. Und so het mḁ n scho n denn sụ̈ụ̈ferli ch dä n Gedanke n g’fasset, wo du̦ frịịlich erst vill spääter verwirklichet worden isch ( S. 183 f.); d’s Zuchthụụs g’hört i n d’s große n Moos! Mir mache n dört e n Mueterkolonịị und gäbe n si als neus Amerika i n Läche n denen e ntlassene n Strääffling, wo wider wei n z’Ehre n choo n und i n der Wält niemmer hei n. Und die im Zuchthụụs solli de nn gäng neui Kolonịịe n gründe n, bis d’s Moos däwääg bevölkeret isch.

Dḁrfü̦ü̦r isch der Witz o ch dem Doktor Schnịịder ( S. 125 f.) mit Liib u nd Seel bịịg’stande n. Är het di hinderhält’sche n und mißtreue n Lụ̈t für d’E ntsumpfung g’suecht z’gwinne n, wi n er chönnen und möge n het. Und wi der Schnịịder der E ntsumpfung d’s Läbe n und ’s meist Vermöge n ( S. 132) g’opferet het, so het der Witz ämmel sị ns Gält i n d’s e ntsumpfte n Moos g’steckt, für daas der Kultur z’erschließe n.

Dä r Maa n het, für daas z’wääg z’bringe n, d’s Mönsche nmü̦gliche n ’taa n. All Daag isch är i n das Moos ụsḁ, für ga̦ n z’luege n und ga̦ n z’bifähle n und ga̦ n z’sorge n. Späätiste ns am fụ̈ụ̈fi isch er ụụf und i n d’s Büroo ga̦ n d’Sach rüste n für d’Schrịịber. Nachhär isch er uf sị ns Burbaki-Schü̦meli, wo n er de n Franzosen An no Eine ndsi̦i̦be nz’g het abg’chauft und zwääg g’fueteret, und hụ̈ụ̈! furt di zwoo Stund i n d’s Moos!

177 Wḁrum z’trotz däm ung’hụ̈ụ̈re n Flịịß, wo n er o ch hie zeigt het, us däm Moos z’erst no ch nụ̈ụ̈d het chönne n wärde n, wei mer jetze n g’seh n. Är sälber het under däm Mißerfolg am meiste n g’litte n. Aber är isch ụụfrächt ’bli̦i̦be n. Wenn är scho n i n däm Witzwil si ns Vermöge n verlochet und däm Undernähme n zäche n volli Jahr vo n sị’m Läbe n g’widmet het, so isch er si ch desse n nie g’reuig g’si̦i̦ n. Dä r Mißerfolg het ’nḁ drückt, aber nid erdrückt und nid erbitteret. Das het d’Freud a n der Arbeit chönne n, und d’Freud am Würke n für d’s G’meinwohl, wo ihn nit verlaa n het bis a n sị n Tod.

Witz und seine Genossen gründeten eine Aktiengesellschaft und erwarben von verschiedenen Gemeinden das mehr als zweutu̦u̦sig Jụụchḁrte n große Gebiet, welches als oberiste rn Egge n des Großen Mooses bis an den Neuenburger See sich hinzieht. Eben Witzwil.

Die Aktien, welche sie wegen Erschöpfung der eigenen Mittel nicht für sich behalten konnten, an Mann bringend, schritten die Unternehmer hoffnungsvoll an ihr Werk. Zu einer Zeit, wo alle Welt geblendet war durch die riesigen Erfolge des Ackerbaus auf dem jungfräulichen Boden Amerikas und der «schwarzen Erde» vo n Rußland ( «Rueßland»)! Was Wunder, daß sie von vornherein annahmen, auch das neue n Amerika brụụchi nụmmḁ n z’Acher fahre ns, um zu einer Goldgrube in Form einer Kornkammer zu werden. Nun handelte es sich aber dort um Böde n mineralischen Ursprungs, welche in den Niederungen der Flußgebiete angeschwemmt waren, während das Große Moos pflanzlichen und tierischen Ursprungs ist ( S. 106 ff.). Es ermangelt mithin vollständig ( kompleet) der zum Pflanzenbau unumgänglich notwendigen Mineralstoffe.

Dies festzustellen, hätte es, wenn nicht eines G’studiente n, so doch eines geübten Praktikers bedurft. Allein, in ihrem Optimismus dachten die Gründer von Witzwil wohl nicht daran, der Bode n la̦ n z’ un͜dersueche n. Si häi n drum nid chönne wüsse n, daß seit 1865 der Gutsbesitzer Rimpau in Kunrau (Preußen) mit großem Erfolg ähnlichen Moorboden urbarisierte und bewirtschaftete, so daß sie sich an seinem Landgut hätti chönnen es Muster näh n. Statt dessen stellten sie selber kostspielige Versuche an, wo ’ne n tụ̈ụ̈r choo n sịị n.

Wenn ihnen aus diesem optimistischen Vorgehen ein Vorwurf gemacht werden kann — si sị n halt e n chläi n drị n g’sprunge n, anstatt als gueti Berner z’dänke n: nụmmḁ nid g’sprängt — so sprechen für sie gewichtige Entlastungsgründe. Z’erst aa nfḁ n mues 178 mḁ n sääge n: Um jene Zeit, ụụsgehnds de r Sächz’gerja̦hr, beschäftigten die wissenschaftliche Erforschung und die Kultur des Moosbode n die Gelehrten noch nicht. Sodann waren die künstlichen Düngmittel noch nicht bekannt, die Salzlager in Staßfurt noch nicht erschlossen. Die Kalisalze feierten überhaupt erst im Jahre 1912 ihr «fünfzigjähriges Jubiläum». Verschwịịge n de nn, daß damals jemand in der Stadt Bern an die im Jahr 1914 endlich ins Werk gesetzte Kehrichtabfuhr nach dem Strandboden von Witzwil gedacht hätte. Es fehlte somit an den Grundbedingungen zum Gedeihen des Unternehmens. Endlich waren weder die Hauptgründer noch die Betriebsleiter Fachleute. Eebe n drum hätte man freilich der Unternehmung den anfänglichen Charakter eines bescheidenen Versuchs geben sollen. Statt dessen fuhr man gleich mit vollen Segeln aus in das unbekannte Land. Es wurde alsbald so viel Erdreich erworben, wi mḁ n nu̦mmḁ n het chönnen überchoo n. Es geschah schon, damit nicht anstoßende Eigentümer nach Erkenntnis der Erfolge ihren Moosbesitz mit den ergü̦ggelete n Vöörtle n angeblich eigener Erfindung bearbeiten. Gerade so gemeinnützig veranlagte Männer wollten verhindern, daß pfiffiger Eigennutz ohne eigene Opfer sich die teuer bezahlten Erfahrungen der Pioniere zunutze mache. Und die Ereignisse der folgenden Jahre kamen ihnen entgegen. Die von ihnen geübte Ausdehnungspolitik stellte sich in den Dienst einer geradezu idealen Gemeinnützigkeit: für den vom Staate Bern eben jetzt in vollem Ernst angestrebten Zweck eines rationellen Strafvollzuges war ein so großes arrondiertes Gut mit so viel Arbeitsaufgaben wie geschaffen ( S. 183).

Zu dem Ende mußten freilich eine Reihe Aufwendungen, die weder für die Gegenwart noch für die Zukunst Vorteile brachten, gründlich aus dem Gutsbetrieb ausgeschaltet werden. Gründlich, weil eben sie den Ruin des Unternehmens beschleunigt hatten und damit als Warner für die Zukunft dastanden.

Der Dampfflueg zunächst konnte trotz den eigens für ihn errichteten Stationen nichts ausrichten, weil einmal dä n lu̦gg Boode n die schwere Last auch so nicht trug, und weil die begreiflich nun erstmals zum Vorschein kommenden eisenharten Äiche nstöck und -stämme ( S. 104) den mit Vehemenz durch seine Furchen gerissenen Flueg verchäibet u nd verplitzget un d i’ n Grund-Booden aachḁ vertụ̈ụ̈flet häi n ( S. 189). Man mußte ihn wieder zu veräußern suchen, wi mḁ n chönnen u nd möge n het.

Ein fernerer Mißgriff war die massenhafte Einführung reinrassiger fremder Schafe ( vo n frönde n Scha̦a̦f) statt der Aufzucht und Haltung vo n rụụche n Tier, welche das schlechte Moosfutter ( S. 153 ff.) wirklich 179 mit Profit in Wolle und Fleisch für bäuerlichen Gebrauch umgesetzt hätten. Die angeschafften Vließträger gingen auf dem Torfboden allesamt zugrunde ( S. 158) a n den Eegle n: am Leberegel. (Vgl. die Tschugger Flur im Ägelwasser.) Mehr Glück hatten die Unternehmer mit den Stiere n: den Zugochsen, deren schwere Arbeit und deren Gedeihen durch Verabreichung besseren Futters ermöglicht wurde.

Mit den großen Guano-Ankäufen ferner wurde das Geld buchstäblich verlochet; denn dieser teure Dünger war grad d’s Gääge ndäil von dem, was der schon an und für sich stickstoffreiche Moorboden ( S. 104) brauchte.

Die Ziegelei endlich, welche in der entferntesten Ecke des Gutes: am Ufer der Broye, angelegt worden war, het si ch nie g’räntiert. Wohl gebrach es ihr an gutem Lätt in nächster Nähe ( Nööchtsḁmi) nicht; allein es existierte kein Zufahrtsweg.

Der Brue̥ije nkanaal war allerdings für die Befahrung mit Baarchche n, also auch mit eigenen Lättbaarche n, angelegt worden; aber seine Offenhaltung isch z’tụ̈ụ̈r choo n. Auch die Seeschiffahrt konnte nicht in Betracht fallen, weil in den von ihr berührten Gegenden niemmer Ziegel g’manglet het.

Ein unglücklicher Stern also schien über dem Unternehmen zu walten. Erst auf seinen Ruinen konnte das neue Witzwil sich erheben und zu der gegenwärtigen Entwicklung gelangen. Hierzu mußten neue Wege eingeschlagen werden. Allein in sehr mancher Hinsicht konnte doch auf dem Fundamente weiter gebaut werden, welches die ersten Besitzer gelegt hatten.

Denn ein großzügiger organisatorischer Geist war ihnen eigen. Und nicht planlos, sondern in wohlerwogener Strategie hatten sie sich die Urbarmachung und Besiedelung der Einöde ausgedacht. So, wie die Wege vor vierz’g Ja̦hr angelegt, die Wohn- und Wirtschaftsgebäude auf dem Gut herum verteilt wurden, bewährt sich die Disposition noch heute. Und für das Verwaltungsgebäude hätte sich kaum eine bessere, glücklichere Lage finden lassen. Wohl in der Rücksicht auf den Baugrund wurde es nicht in den Mittelpunkt des Gutes gestellt, sondern an die westliche Peripherie, wo eine dem Strandboden entlang sich ziehende Sanddüne einen etwas verhööchte n und trochene n Platz zu wählen erlaubte.

|

|

Frau Regierungsrat Scheurer |