|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Vom Läbeln; vom Reisen in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts; vom Schnobern bei Hunden und Menschen; von meiner Frau und dem Nillande; vom guten Essen; vom Kalauern; vom Alleinessen; von künstlichen Paradiesen.

»Wir sind in Alexandrien!« rief meine Frau früh um 7 Uhr des 26. Februar. Sie war schon angezogen und wußte zu erzählen, daß der Hafen »riesig« sei und voller Schiffe und Leben. Ferner sagte sie: »Wenn du nicht gleich aufsteht, mußt du in Unterhosen nach Kairo fahren.« »Das erschreckt mich wenig,« antwortete ich, »ich habe gewiß schon zehnmal geträumt, daß ich in Unterhosen und Frack auf einem Ball erschien, bin also an derlei gewöhnt.« Trotzdem stand ich hurtig auf, frühstückte in unanständiger Eile und legte die äußerste Sorge für unseren großen Koffer an den Tag, der diesmal mit an Land sollte. »Kümmre dich nicht um das,« gebot meine Frau; »er ist richtig geläbelt.« »Was ist er richtig?« »Geläbelt.« »Ich rede noch nicht Aegyptisch.« »Das ist doch Deutsch!« Ich erkundigte mich und erfuhr, daß es Yankeedoodledeutsch ist und soviel heißt wie »er ist richtig bezettelt«. To label heißt nämlich bezetteln, aber bezetteln versteht der Yankeedoodle-Deutsche nicht, denn das Wort ist selten. Auch klingt label viel seiner wie Zettel.

Die Ausbootung erfolgte um 8 Uhr unter den üblichen Erscheinungen, die sich wohl bei jeder Herde zeigen, die aus der Hürde gelassen wird. Alexandrien selber ist nach der erfahrenen Karawansen-Psychologie des Yankeedoodle-Reisebureaus für eine Karawane nicht interessant genug, und so wurden wir ohne Verweilen prompt nach dem Bahnhof transportiert, wo ein Extrazug erster Klasse sehr temperamentvoll erstürmt wurde. Da wir uns an diesem kriegerischen Spiele nicht beteiligten, bekamen wir einen recht guten Platz in einem der hintersten Wagen. Sodann blieb der Zug noch eine Weile stehen, und wir genossen auf dem Bahnhofe zu Alexandrien genau das gleiche Schauspiel wie auf jedem anderen: es wurden Zeitungen und Ansichtskarten ausgerufen, sowie Apfelsinen und Zigaretten. Orientalisch war nur, daß der Polizist eine kleine Peitsche trug, mit der er allzu lebhafte Handelsleute in ihrem Geschäftseifer regulierte. Auch roch der ganze Bahnhof sehr gut nach ägyptischem Tabak (der aber bekanntlich in der Türkei und nicht in Aegypten gebaut wird). In einem Zollschuppen lagen riesige Ballen davon aufgestapelt.

In den Coupés machten Wandbilder für die Pyramiden und für die Eisenbahnlinie nach dem Inneren Reklame. Alle Mitreisenden waren in die Lektüre des Baedeker vertieft. Ich wünschte mir ein Kamel herbei, auf ihm nach Kairo zu reiten.

Ein Grölen (von der Lokomotivpfeife wie in heftiger, heiserer Wut ausgestoßen) und der Extrazug erster Klasse verließ den Bahnhof.

In vier Stunden waren wir in Kairo. Semilasso, obwohl er doch ein Fürst war und als Fremder von ganz besonderer Distinktion sein Schiff vom Gouvernement gestellt erhielt, brauchte etwa eine Woche, und auch die Gräfin Ida Hahn-Hahn hat, stromababwärtsfahrend, (von Kairo nach Alexandrien) und teilweise das Dampfboot benützend fünfzig Stunden gebraucht. Das war in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts.

Ich beneide keine Fürsten (obwohl der von Pückler-Muskau ein beneidenswerter Fürst war, da er keinen Thron, aber viel Geld und außerdem Geist und Talent hatte), aber so wie er gereist ist, möchte ich auch reisen. »Die Nacht öffnete schon ihre dunklen Fittiche« (wie er sich ausdrückt) als er die »Kangsche« bestieg, die das Gouvernement ihm »nebst einem Kawas zu bewilligen die Artigkeit gehabt hatte« (artig gesagt). Nachdem er »bis zum Morgen sehr sanft geschlafen«, stieg er früh aus der Gondel um auf die Jagd zu gehen, »denn der Wind war uns entgegen und die Matrosen mußten das Fahrzeug am Strick ziehen, was ziemlich langsam von statten ging.« Er schoß dreißig Lerchen, frühstückte in einer Fellahhütte und war abends in Halfah. Dort, wo er ein anderes Schiff besteigen mußte, blieb er die Nacht. Am nächsten Tage mittags erhielt er eine andere Regierungskangsche und fuhr bis Fuah, wo er ans Land stieg, »um sich recht nach Herzenslust im Grünen zu ergehen«. Dann besuchte er die von Mehmed-Ali angelegten Fezfabriken und die Bazars und verlor seinen Hund Susannis. Ihm zuliebe blieb er die ganze Nacht in Fuah, bis sich Susannis auf der Kangsche eingefunden hatte. Am nächsten Tage wieder Jagd, neben der Kangsche herwandernd. Diesmal Schnepfen, Tauben, Krammetsvögel. Am nächsten Tage, nachdem auch die Nacht über gefahren worden war, ging die Reise durch Nilnebel, und abends wurde in dem Dorfe Sidi Ibrahim eingekauft. Nachts blieb man, da es »eine wundervolle milde Mondnacht« war, im Freien. Die zwei folgenden Tage hielt er sich, mit Schreiben beschäftigt, in seiner Kajüte auf, »die vorüberziehenden Bilder, wie durch ein Fenster betrachtend«. Dort, »wo die Wüste in glatten Sandhügeln bis an den Nil herantritt«, stieg er an Land, und wie es wieder fruchtbare Erde gab, blieb er erst recht dort und jagte wilde Enten und Gänse. An einem der folgenden Morgen zeigten sich ihm »gleich blauen Felsenkuppen am Horizont die Pyramiden von Dschiseh«. Nun rückte er der Hauptstadt (die er noch Kahira nennt) näher: »Einzelne Landhäuser mit Mauern umgeben unterbrechen die grünen Fluren rechts und links des Flusses, die Zitadelle am Fuß des dunklen Mokatamm blitzt in der Ferne auf, man kommt bei den prachtvollen Gärten von Schubra vorüber . . . . . . und so von Ueberraschung zu Ueberraschung fortschreitend erreicht man endlich Bulac, den Hafen Kahiras von der Meerseite.«

Es begreift sich, daß Semilasso auf diese Weise von Alexandrien nach Kairo beträchtlich mehr gesehen und erlebt hat als ich, und so empfehle ich auf das lebhafteste, sich in sein interessantes Buch »Aus Mehmed Alis Reich« (1844 bei Hallberger in Stuttgart) zu vertiefen. Auch die »Orientalischen Briefe« der Hahn-Hahn empfehle ich sehr. (Im gleichen Jahre bei Alexander Duncker in Berlin erschienen. 3 Bände.) Ist es nicht merkwürdig, daß heute, wo das Reisen so erleichtert wird, wirkliche Reisebeschreibungen von dieser Bedeutung nicht mehr zutage treten? Nein, es ist nicht merkwürdig. Denn unsere leichten Reisen sind eben keine wirklichen Reisen mehr. Dies ist das A und O, das meine Yankeedoodlefahrt predigt. War ich wirklich in Aegypten? Nein, ich war es weniger als Susannis, der Hund Semilassos. Ein Hund hat genug von einem Lande, wenn er es durchschnobert; für einen Menschen ist das nicht genug. Wenigstens nicht für jeden.

Was zeigte uns die vierstündige Kinematographenvorstellung zwischen Alexandrien und Kairo?

Ich will meine Frau reden lassen, die, die Nase am Fenster breitgedrückt, mich auf folgendes aufmerksam machte: »Da, ein Neger! Wieder einer! Sieh nur, er hat einen hellblauen Mantel an! Entzückend! Das dort ist gewiß ein Beduine! Sieh nur, wie stolz er reitet! Ah! Ah! Ah! Kamele! und Palmen! Wie ruhig die Kamele schreiten! Sie wiegen sich! Aber die kleinen Esel können unglaublich rennen! . . . . Die Landschaft ist doch eigentlich wie bei euch in der Ebene! Nur eben die Palmen. Und alles ist viel saftiger grün. Und dann wohnen eure Bauern nicht in Backöfen aus Schlamm. Und es sind keine Wälder da. Immer wieder Palmen. Prachtvoll! Aber es ist schon wahr: Der Nilschlamm ist auch bloß Dreck. Und es ist traurig und komisch, daß die Leute in Dreckquadraten wohnen. Nicht einmal Fenster haben sie. Der Rauch quillt aus der Türe. Und der Kehrichthaufen ist auf dem Dache. Aber selbst da wächst Gras. Das ist der fruchtbarste Dreck auf Erden. Da sitzt einer vor der Türe und macht ihn noch fruchtbarer. Das ist wirklich überflüssig. Dort watet einer ganz nackt im Wasser herum und fängt Fische. Und dort eine endlose Reihe von Kamelen. Es sieht aus, als ob sie zu ihrem Vergnügen spazieren gingen, wie ein Pensionat. Nein, wie üppig die Felder sind. Und das find' ich nett: die Pferde, Esel, Kamele können nach Herzenslust fressen. Auch die Ziegen und Schafe. Der Bauer arbeitet, pflockt seine Tiere an, und die rupfen im Kreise herum gemütlich ab, was sie wollen. Ah! ein Neger ganz in gelb! Ueberhaupt: diese Farben! Nur die Frauen sind alle schwarz angezogen, bis zu den Augen. Aber wundervolle Körper müssen sie unter den Lumpen haben. Diese Bewegungen! Wie stolz sie ausschreiten! Sie halten mit antiker Grazie die schönen Wasserkrüge auf dem Kopfe im Gleichgewicht. Sonderbar wie sie mit den Armen schwenken. Ich glaube, darin liegt die Balance. Dort schöpfen welche Wasser aus dem Nil. Ich muß an die Bibel denken. Und dort sind auch die alten Wasserräder, die von Ochsen gedreht werden und das Wasser hochbringen. Alles geht in diesem langsamen, schleppenden Schritt, wie die Füße dieser Ochsen. Nur die Eselchen rennen. Es ist doch wunderschön und sonderbar. Etwas Feierliches liegt über allem. Man hat immer das Gefühl von etwas Unendlichem. Alles ist weit und klar. Dabei aber unglaublich farbig. Das kommt gewiß von der Feuchte in der Luft. Aber ich weiß nicht – ist das nun Frühling oder Sommer? Ich will es Afrika nennen. – Nein, wie merkwürdig: Wir sind in Afrika! Aber nein: Aegypten ist wohl etwas für sich: das Nilland. Man sieht wirklich, daß der Nil hier der liebe Gott ist. Er segnet zwar mit Dreck, aber dieser Dreck ist heilig. Oder vielmehr: die Sonne macht ihn heilig. Und deshalb ist die Sonne die oberste Göttin.« Ich hätte am liebsten gesagt: »Nein, du«, aber dann hätte ich sie aus dem Konzepte gebracht, und ich wäre um das Hübscheste dieser Eisenbahnfahrt gekommen: um das Entzücken meiner Frau.

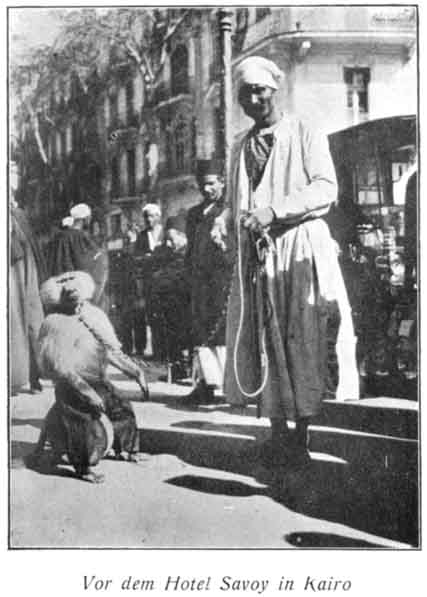

In Kairo auf dem Bahnhofe wirkte noch immer der babylonische Turmbau nach. Allerhand Menschen riefen arabisch, italienisch, deutsch, englisch, französisch durcheinander. Wir lauschten aber nur auf das internationale Wort »Savoy«, denn die Yankeedoodle-Vorsehung hatte es diesmal gut mit uns gemeint und uns für das beste der Hotels von Kairo geläbelt.

Wir wurden von einem schweizer Stubenmädchen, der Gebieterin von zwei Sudanesen-Stubenknaben, in Empfang genommen, nachdem wir nach einer endlosen Korridorwanderung bei unserer Zimmernummer angekommen waren. Die Wohltat einer ausgiebigen Waschung dehnten wir so lange als möglich aus, aber des Lunch-Gongs ewig gleichgestellter Klöppel rief uns Punkt 1 Uhr zum Mahle. Und siehe da: es war sehr gut. In dieser Hinsicht hat es auch Fürst Pückler (der seine Unsterblichkeit nicht seiner Literatur, sondern seiner »Bombe« verdankt) in Kairo nicht besser gehabt, als wir. Ich glaube, daß die Küche des Savoy-Hotels ebenso sehr dazu beigetragen hat, daß die ganz Reichen so gerne in Kairo überwintern, wie die Pyramide des Cheops. Sie ist, modern zu reden, first class, oder was, glaube ich, noch mehr besagen will, »Klasse für sich«. (Man lernt auf dem Yankeedoodle allerhand Sprachfinessen kennen. So hörte ich: »Das Mädchen hat Klasse«. Anfangs meinte ich, mich verhört zu haben, aber es war wirklich »Klasse«, nicht Rasse, doch sollte der Ausdruck ein hohes Lob sein.) Zumal das Dessert war immer berückend gut, und es lockte mich einmal von Kairo nach Kalau. Da aber jeder, der ein bißchen Französisch gelernt hat, den Kalauer selber machen kann, wenn er gleichzeitig an die Nähe der Wüste (Siehe Sachs-Villate) denkt, so will ich ihn meiner Kugelspitzfeder ersparen. Sie könnte stumpf davon werden, denn diese Wortassoziationen sind eigentlich zugespitzter Stumpfsinn. Wir wollen aber nicht darüber schelten. Selbst Shakespeare hat diesen Spaß geliebt (was seinen Uebersetzern viel Kopfzerbrechen gekostet hat) und die großen Musiker haben ihm so sehr gefrönt, daß man von einer ihnen spezifischen Abart des Kalauers reden kann: dem Musikalauer. (Wagner war geradezu gefürchtet deswegen, aber auch von Mozart wird es berichtet, und Bülow war Virtuos darin. Selbst der etwas feierliche Max Schillings macht welche, und ein Musiker hat mir gesagt, Richard Strauß verbreche Kalauer sogar in Noten. So habe er in seinem Zarathustra, dort, wo er den Nietzschischen Kalauer vom Hinterweltler vertonen wollte, diesen überkalauert, indem er eine unspielbare Note schrieb.) Dem Menu entsprach das Service. Wir aßen nicht alles, aber doch einiges von Silber (fast wie die Bauern in Tirol im 16. Jahrhundert); doch war das nicht das erstaunlichste. Das erstaunlichste war die Menge der Hände, die uns bediente und ihre Verschiedenfarbigkeit: vom schönsten Sudanschwarz über arabisches Braun zum wohlsoignierten Weiß der tadellosen Gentlemen aus Deutschland, die natürlich auch in Kairo alle Kellner anderer Herkunft siegreich verdrängt haben. Da die Sudanesen und Araber überdies sehr schön bunt gekleidet waren, so konnten wir Augen und Gaumen gleichzeitig weiden, und es fehlte auch nicht der obligate Ohrenschmaus. Das Schönste von allem war aber doch, daß wir einen Tisch für uns allein hatten. Die allgemeine Gasttafel, die man durch die französische Bezeichnung als Table d'hote vergeblich zu adeln versucht hat, mag amüsant sein, wenn sie die Ausnahme ist; als Regel und mit stets den gleichen Tischgenossen, die ja nicht immer Wahlverwandte sind, geht sie auf die Nerven.

Nach Tisch eine Ueberraschung. Der wunderbare Duft des Kaffees und ägyptischer Zigaretten verführten mich zu tun, was mir alle Aerzte des Westens verboten haben: ich trank Kaffee und rauchte Zigaretten. Und siehe da: es ergab sich, daß die westliche Medizin nur für den Westen recht hat: hier im Osten bekamen mir die beiden narkotischen Genüsse ausgezeichnet. Und so ist es geblieben, so lange wir im Orient waren. Woran mag das liegen? Einbildung war es nicht, denn, als ich, natürlich, die Debauche nach unserer Rückkehr in Italien fortsetzen wollte, stellten sich augenblicklich die von früher her bekannten unangenehmen Folgen: Müdigkeit und Verdrossenheit ein. Es gibt also Gifte, die am Orte ihrer Herkunft nicht giftig wirken. Ist das ein Gesetz? Ewig schade, daß ich es ganz vergessen habe, in Kairo Haschisch zu rauchen. Wer weiß, um welche paradis artificiels ich dadurch gekommen bin. Ich werde es das nächste Mal nachholen. Denn ich bin sehr für künstliche Paradiese, da es natürliche nicht gibt. Alle Kunst ist schließlich ein Versuch, das von Ungnaden Gottes verlorene Paradies durch eines von Gnaden der Kunst zu ersetzen. Deshalb sollte ein jeder nur solche Kunst genießen, die ihn in eine Art Rausch erhöht, in eine Sphäre intensiv gesteigerten Lebensgefühls: in ein Paradies des Fühlens ohne Schwere und irgendwelche Befangenheit. Ich erlebe dies, wenn ich Mozart höre, ein Shakespearesches Drama verfolge, Bilder alter Italiäner sehe, Goethe lese. Es mag ästhetische Zurückgebliebenheit sein, daß ich das Gegenteil (Schwere und Gefangenschaft) empfinde, wenn ich Richard Strauß höre, ein Drama Gerhart Hauptmanns verfolge, Bilder M. Liebermanns sehe, R. Dehmel lese. Soll ich mich aber deshalb um meine Paradiese bringen, soll ich mich auch nur für die Dauer einer Viertelstunde in Empfindungen verstricken lassen, die mir genau ebenso das Leben bietet, wenn ich aus ihm nicht in mein Paradies fliehe? Es wäre genau der gleiche Unsinn, wie wenn ich mir eine moderne Frau genommen hätte, statt einer, die ich liebe. Nur soll man darum die Nachtigallen der anderen nicht Eulen heißen. Am wenigsten dann, wenn sie uns selber einmal wie Nachtigallen vorgekommen sind. Aber das ist gewiß: der wirkliche, beglückende, bereichernde, froh- und freimachende Kunstgenuß stellt sich erst in der reifen Zeit des Menschen ein, da er seine Nachtigallen wirklich gefunden hat. Helfen kann ihm dabei ebensowenig ein Mensch, wie beim Entdecken der Frau, die wirklich seine Frau ist.