|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

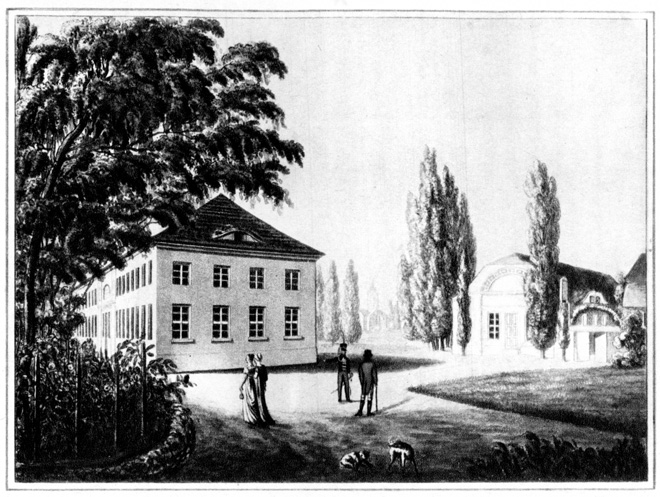

Schloß Paretz.

Farbiger Stich von L. Meyer und Dietrich nach Delkeskamp

Letzte Stunden in Tilsit und Picktupönen – Rückreise nach Memel – Entbehrungen und Not – Der König möchte abdanken – Neue Sorgen – Die Enttäuschung Luises über den Kaiser von Rußland – Luise und der Freiherr vom Stein – Seine Zurückberufung – Frau von Bergs Vermittlung – Stein kommt und übernimmt das Amt eines Premierministers – Der Retter in der Not – Die Abdankung Beymes – Luise beabsichtigt, persönlich zu Napoleon nach Paris zu fahren – Stein verhindert diesen Plan – Ein Brief Luises an Napoleon – Auch Frau von Voß schreibt ihm – Übersiedlung nach Königsberg – Luise schenkt ihrem neunten Kinde das Leben – Übersiedlung aufs Land – Der Pariser Vertrag – Briefe Luises an Alexander – Erneute Begegnung mit ihm – Der Brief Steins an den Fürsten von Wittgenstein – Napoleon droht, den preußischen Minister zu entfernen – Rückkehr des Zaren aus Erfurt – Steins Entlassung – Abreise Luises und des Königs nach Rußland.

Der fürchterliche Krieg war zu Ende. Es war wieder Frieden. Aber unter welchen Opfern war er erkauft worden! Und welche Folgen zog er nach sich! Napoleon hatte kein Erbarmen gekannt. Die Aufopferung der Königin war umsonst gewesen. Traurig und schmerzgebeugt war Luise nach Picktupönen zurückgekehrt. Nun hatte sie ihn gesehen, den Riesen, hatte eingesehen, daß sich unter seine Gewalt alles beugen mußte, und war mit der inneren Überzeugung von ihm gegangen, daß vorläufig die Völker noch nicht reif waren, seine Macht zu brechen. Aber resigniert hatte sie trotzdem nicht. Ihre Blicke richteten sich in die Zukunft. Es mußte einmal der Tag kommen, an dem sich alles wenden würde. Daran glaubte sie, wenn sie auch manchmal verzagte und ausrief: »Gott, wo sind wir! Wohin ist es gekommen! Unser Todesurteil ist gesprochen.« Am meisten litt sie innerlich. Ihr Glaube an das Gute und Edle im Menschen, an Herzensgüte und Selbstlosigkeit war erschüttert. Sie hatte einsehen müssen, daß die Großen der Welt gerade am wenigsten von edlen Gefühlen geleitet werden. Für sie, die so sehr Menschliche, war es unfaßbar, daß es solche Menschen gab. Diese Erfahrung blieb nicht ohne Einfluß auf ihr Innenleben. Die fürchterlichen Erlebnisse, die auf sie eingestürmt waren, brachten in ihr eine Wandlung zu einer höheren Lebensauffassung hervor. Die frühere Sorglosigkeit und – sagen wir es nur – Oberflächlichkeit in ihrem Charakter war verschwunden. Leid und Sorgen gaben ihrem Wesen einen höheren Gehalt. Erst jetzt kam alles zur Entfaltung, was an Seelengröße in ihr schlummerte. Denn das muß man zugeben: sie war groß im Unglück!

Ihr Aufenthalt in Picktupönen verzögerte sich noch bis zur endgültigen Regelung aller Formalitäten und der Unterzeichnung des Friedensvertrages. Am 8. Juli sandte Napoleon den Marschall Duroc zu Luise, um ihr seine Abschiedsgrüße zu überbringen. Traurig meinte die Königin zu Duroc, sie habe nicht geglaubt, daß man sie so furchtbar täuschen könnte. Und der Vertraute des französischen Kaisers wußte nichts darauf zu erwidern.

Am nächsten Tag mußte Friedrich Wilhelm noch einmal zu Napoleon. Der Kaiser hatte ausdrücklich den Wunsch geäußert, mit dem König von Preußen vor seiner Abreise nach Memel zu speisen. War es, um sich noch einmal an des Königs Ungeschick zu weiden? Friedrich Wilhelm mußte sich jedenfalls wieder allerlei Spott von seiten Napoleons gefallen lassen. Unter anderem sagte der Kaiser zu ihm und betrachtete dabei lächelnd des Königs lange, an den Seiten bis hinauf zugeknöpfte Hosen: »Die müssen Sie jeden Tag zuknöpfen? Fangen Sie da oben oder unten damit an?« – In diesem verletzenden Ton ging die Unterhaltung den ganzen Abend fort. Mit Alexander hingegen sprach er immer höchst liebenswürdig und sagte ihm die größten Schmeicheleien. Er lobte die Russen und bemerkte, daß er eine ganz besondere Vorliebe für Rußland hege, während seine Abneigung gegen Preußen in jedem Worte offenbar wurde. Einige Tage zuvor hatte er zum russischen Hofmarschall Tolstoi geäußert: »Wiederholen Sie Ihrem Kaiser nur immer wieder, mein lieber Graf, daß alles, was ich für Preußen tue, nur seinetwegen geschieht und durchaus nicht der schönen Augen der Königin wegen oder gar für den König.« Solche Aussprüche Napoleons wurden natürlich prompt Luise und Friedrich Wilhelm hinterbracht und trugen nicht dazu bei, den König gegen Napoleon liebenswürdiger zu stimmen. Ganz besonders verletzend und scharf war er aber in einer der letzten Zusammenkünfte gewesen. Friedrich Wilhelm erlaubte sich einige Einwände gegen verschiedene äußerst harte Friedensartikel zu machen. Da sah ihn Napoleon mit verächtlichem Lächeln an und sagte: »Eure Majestät vergessen, daß es Ihnen nicht zukommt, mit mir zu unterhandeln, und daß ich allein mit dem Kaiser von Rußland verhandle.«

Endlich war alle Qual zu Ende. Napoleon reiste nach Königsberg ab, der Kaiser Alexander nach Petersburg, und Friedrich Wilhelm begab sich wieder nach Picktupönen. Dort ordnete er sogleich für den nächsten Tag die Abreise nach Memel an, wo man so lange bleiben wollte, bis die Truppen Napoleons Königsberg geräumt hätten.

In Memel und später in Königsberg lebte die königliche Familie mehr als bescheiden. Oft war nicht einmal Geld für die Bestreitung der nötigsten täglichen Ausgaben da. Die Haushaltung war dermaßen einfach, ja fast kärglich, daß Augenzeugen berichten, man habe sogar in dieser Zeit der Not in den geringsten Volkskreisen besser und reichlicher gegessen als am Hofe in Memel und Königsberg. So arm war der König, daß er und Luise sich von manchem wertvollen Familienstück, von manchem Schmuckgegenstand trennen mußten. Das goldene Tafelservice Friedrichs des Großen fiel in jenen Tagen der Entbehrung der Münze zum Opfer. Friedrich Wilhelm war gezwungen, Geld zu borgen und die Hilfe der Mennoniten in Anspruch zu nehmen. Luise konnte sich nicht immer das Nötigste für ihre Kleidung kaufen. Ihrem Bruder Georg schrieb sie einmal, er möchte ihr zwei Nachthäubchen senden, die sie nötig brauche, aber nicht kaufen könne, weil sie zu kostspielig seien. Ihre Wohnung in Memel war so primitiv, daß die Fenster nicht richtig schlossen. Sie seien wie von Papier, meinte die Königin. Einmal war sie gezwungen, ihre Betten im Korridor aufzuschlagen, weil der Wind dermaßen durch die Fenster pfiff, daß sie es vor Kälte nicht aushalten konnte. Auch die Not und das Elend der Einwohner um sie her waren erschreckend. Memel und Königsberg waren angefüllt von Bettlern, Arbeitslosen, Erwerbsunfähigen. Um den vielen brotlos gewordenen Beamten und Offizieren über die bitterste Not hinwegzuhelfen, wurden für sie Almosen gesammelt. Mancher Offizier spaltete Holz, um ein Stück Brot zu verdienen. Und Luise konnte nicht helfen. Sie hatte selbst nichts. »Wir leben von der Luft«, schrieb sie einmal an Georg. Machtlos stand sie vor der Gewalt des Geschicks. Dazu die tiefe Niedergeschlagenheit, die sowohl sie als auch Friedrich Wilhelm über die Ereignisse nach dem Frieden erfaßte. Unentwegt blieben die französischen Truppen weiter in Preußen und brachten die Bevölkerung an den Bettelstab. Die Kriegssteuern waren so hoch, daß der König den Staatsbankrott hätte erklären können. Aber ein solches Ansinnen wies Friedrich Wilhelm weit von sich. Er meinte, wohl könne er unglücklich sein, aber niemals unedel werden. Er und Luise litten unsäglich unter den herrschenden Umständen. »Die Herrschaften sind beide recht leidend«, notiert die Voß schmerzlich im September in ihr Tagebuch. »All dieser Kummer muß ihre Kräfte erschöpfen. Wie sollen sie das Maß von Leid ertragen! – Die arme Königin weint zuviel.« Luise war traurig und bitter enttäuscht. Die namenlose Angst vor immer neuem Unglück hatte ihre physischen und ihre seelischen Kräfte gebrochen. Ihr Herz verblutete fast.

In solchen Augenblicken tiefer seelischer Zerrissenheit flüchtete sie zu ihrem Georg. Ergreifend ist der Brief, den sie ihm am 5. August 1807 aus Memel schreibt: »Reich an Erfahrung, arm an Glauben, lege ich mein müdes Haupt an Deine Brust. Ach! George, welches Schicksal, welche Zukunft, welche Vergangenheit! Ist es möglich, daß solche Menschen von Gott erschaffen werden, als ich habe kennen lernen? Die guten tun das Böse (der Zar!), die Teufel (Napoleon) brüten es aus und lernen es ihnen; das ist, was ich gesehen habe von Angesicht zu Angesicht ... Es sind (in Tilsit) Partikularitäten geschehen, wovon man keinen Begriff hat, bis man sie von einem Augenzeugen selbst gehört hat, die zugleich die höchste Verderbtheit, Kälte, Infamie der einen Partei verraten und die Schwäche der andern, die dann freilich die Oberhand stark hatte. – Dann, sei noch zu meiner Entschuldigung gesagt, ist es wohl ein ganz Teil leichter für sich allein zu repondieren, als wenn man vor zwei dastehen muß. Denn war ich mit mir so ziemlich fertig, das heißt, schleppte ich mich so halbwegs fort an Geist und Leib, so kam der Zustand des Königs dazu. – Nein, was dieser Mann gelitten, beschreibt sich nicht. Vierzehn Tage in der Folter gespannt, und sich die ärgsten Sachen sagen zu lassen, wenn er alles aufbot aus reiner Vaterlandsliebe, um seine ältesten Provinzen wenigstens aus Teufelsklauen zu reißen. Darauf, auf solche gewagte Stürme auf das Herz desjenigen, der keins hat –, erfolgten dann den anderen Tag jedesmal ärgere Infamien. Da nahm man uns das mehr ab und jenes mit Ausdrücken, die jedesmal erniedrigender und humilianter wurden. Abspannung erfolgte natürlich, ach! die wird bleiben, und das ist, was mich jetzt betrübt, über alles betrübt! ... So recht empor kann ich doch nicht kommen, da Schwäche, Sorglosigkeit, Mangel an Vertrauen in sich selbst, üble Gewohnheiten (beim König) usw. leider immer die Oberhand behalten, und da Ungeschicklichkeiten vorgehen werden, die ärger als arg sind. Aus der Haut möchte man fahren, wenn man das so sieht und nicht helfen darf – doch dies alles sei Dir allein gesagt.«

Trotz seiner Schwäche oder gerade deswegen hatte Luise das tiefste Mitleid mit ihrem Mann. Sie bedauerte ihn und suchte ihn in den trüben Tagen aufs beste zu trösten und aufzurichten. Wenn es ging, versuchte sie ihren eigenen Kummer vor ihm zu verbergen und ihn ein wenig aufzuheitern. Jeden Morgen machte sie mit ihm einen Spaziergang. Kein Diener, keine Kammerfrau oder Hofmeisterin begleiteten sie. Auf diesen Spaziergängen sprachen sie sich gegenseitig Mut zu und erwogen die Dinge, die geschehen mußten. Es war für Luise nicht leicht, einem so schwachen Charakter wie dem König Ausdauer und Selbstvertrauen einzuflößen. Er war von all den Aufregungen, Sorgen und Enttäuschungen körperlich und seelisch krank und wollte am liebsten abdanken. Er besaß nicht die Ausdauer im Dulden wie Luise. Das alte Mißtrauen zu sich selbst gewann wieder die Oberhand über ihn. Man fürchtete, er werde aus dieser Mutlosigkeit her aus Dinge begehen, die alles verdarben, während mit etwas mehr Geschick und Kraft alles zu gewinnen war. Er meinte auch, wenn er mit seiner Frau von der Rückkehr nach Berlin sprach, daß er wohl nur heimlich, bei »Nacht und Nebel« in seine Hauptstadt einziehen und nie wieder seinen Untertanen vor Augen treten könne. Anstatt zu handeln, ließ er sich von den Ereignissen treiben. Das Gerücht von seiner Schwäche verbreitete sich im ganzen Volke. Man sprach bereits davon, daß er abgedankt und seinen Sohn der Gnade Napoleons überlassen habe. Friedrich Wilhelm selbst sei mit der Königin nach England geflüchtet. In so fürchterlich schwachen Anwandlungen gab Luise ihm die Kraft zu neuem Hoffen auf eine bessere Zukunft, an die weder er noch seine Vertrauten glauben mochten. Der schwache Köckeritz war noch immer bei ihm, später dann Hermann von Boyen. Als auswärtiger Minister fungierte Graf Goltz. Auch Beyme war in der ersten Zeit noch mit in Memel, bis ihn Stein endlich entfernte. Kalckreuth intrigierte und wollte am liebsten Schatzkanzler werden.

Sehr nahe standen der Königin in dieser schweren Zeit der Kriegsrat Scheffner und Frau von Berg, mit der sie hauptsächlich brieflich verkehrte. Sie war die einzige, an der Luise eine wahre Stütze in der großen Not ihrer Seele fand. Durch sie und das Unglück wurde die Königin sehend. Frau von Berg klärte sie über die Übelstände auf, an denen der Staat krankte. Es mußte etwas geschehen, um sich aus den Trümmern wieder zu erheben. Luise begriff, daß alle bestehenden Einrichtungen einer gründlichen Reform bedurften, sowohl die Armee als auch das Staatswesen, die Diplomatie, die Finanzen. Es mußte eine völlig neue Politik in die Wege geleitet werden. Die alte Feindschaft gegen Österreich mußte verschwinden. Man brauchte Verbündete gegen Napoleon. Deutschland mußte sich zu einer starken Einheit und zu einer selbständigen politischen Stellung emporarbeiten. Luise sah ganz klar in diesen Dingen und schrieb darüber an ihren Vater: »Es wird mir immer klarer, daß alles so kommen mußte, wie es gekommen ist. Die göttliche Vorsehung leitet unverkennbar neue Weltzustände ein, und es soll eine andere Ordnung der Dinge werden, da die alte sich überlebt hat und in sich selbst als abgestorben zusammenstürzt. Wir sind eingeschlafen auf den Lorbeeren Friedrichs des Großen, der, der Herr eines neuen Jahrhunderts, eine neue Zeit schuf. Wir sind mit derselben nicht fortgeschritten, deshalb überflügelt sie uns. Das sieht niemand klarer ein als der König. Noch eben hatte ich mit ihm eine lange Unterredung, und er sagte in sich gekehrt wiederholentlich: ›das muß auch bei uns anders werden.‹ Auch das Beste und Überlegteste mißlingt, und der französische Kaiser ist wenigstens schlauer und listiger. Wenn die Russen und die Preußen wie die Löwen tapfer gefochten haben, müssen wir, wenn auch nicht besiegt, doch das Feld räumen, und der Feind bleibt im Vorteil. Von ihm können wir vieles lernen, und es wird nicht verloren sein, was er getan und ausgerichtet hat. Es wäre eine Lästerung, zu sagen: Gott sei mit ihm! Aber offenbar ist er ein Werkzeug in des Allmächtigen Hand, um das Alte, welches kein Mehr hat, aber mit den Außendingen fest verwachsen ist, zu begraben. Gewiß wird es besser werden, das verbürgt der Glaube an das vollkommenste Wesen. Aber es kann nur gut werden in der Welt durch die Guten. Deshalb glaube ich auch nicht, daß der Kaiser Napoleon Bonaparte fest und sicher auf seinem jetzt freilich glänzenden Thron sitzt. Fest und ruhig ist nur allein Wahrheit und Gerechtigkeit, und er ist politisch, das heißt klug, und er richtet sich nicht nach ewigen Gesetzen, sondern nach Umständen, wie sie nun eben sind. Dabei befleckt er seine Regierung mit vielen Ungerechtigkeiten. Er meint es nicht redlich mit der guten Sache und mit den Menschen. Er und sein ungemessener Ehrgeiz meint nur sich selbst und sein persönliches Interesse. Man muß ihn mehr bewundern, als man ihn lieben kann. Er ist von seinem Glück geblendet, und er meint alles zu vermögen. Dabei ist er ohne alle Mäßigung, und wer nicht maßhalten kann, verliert das Gleichgewicht und fällt. Ich glaube fest an Gott und also an eine sittliche Weltordnung. Diese sehe ich in der Herrschaft der Gewalt nicht; deshalb bin ich der Hoffnung, daß auf die jetzigen bösen Zeiten bessere folgen werden. Diese hoffen, wünschen und erwarten alle besseren Menschen, und durch die Lobredner der jetzigen Zeit und ihres großen Helden darf man sich nicht irremachen lassen. Ganz unverkennbar ist alles, was geschehen ist und was geschieht, nicht das Letzte und Gute, wie es werden und bleiben soll, sondern nur die Bahnung des Wegs zu einem besseren Ziele hin. Dieses Ziel scheint aber in weiter Entfernung zu liegen; wir werden es wahrscheinlich nicht erreicht sehen und darüber hinsterben. Wie Gott will! Hier, lieber Vater, haben Sie mein politisches Glaubensbekenntnis, so gut ich, als eine Frau, es formen und zusammensetzen kann.«

Man möchte sie eine Prophetin nennen, denn alles, wie sie es vorausgesagt hatte, traf ein. Aber nicht immer war Luise von hohem Mute beseelt. Wenn sie sich die furchtbare Finanzlage vergegenwärtigte, in der sich Preußen durch die Kontribution von 154 Millionen befand, dann erfaßte auch sie die größte Mutlosigkeit. Dann wäre sie am liebsten weit, weit weg von allem gewesen, um nichts mehr zu sehen, nichts mehr zu hören. »Auch mich verläßt nun bald alle Kraft«, gestand sie einmal Frau von Berg. »Es ist furchtbar, entsetzlich hart – besonders, da es unverdient ist! Meine Zukunft ist die allertrübste. Wenn wir nur Berlin behalten! Aber manchmal preßt mein ahnungsvolles Herz der Gedanke, daß er es uns auch noch entreißt und zur Hauptstadt eines anderen Königreichs macht. Dann habe ich nur einen Wunsch – auszuwandern, weit weg, als Privatleute zu leben und zu vergessen – womöglich! ... Savary hat versichert, daß Rußlands Verwendung auch nichts helfen würde; hat uns aber den guten Rat geben lassen, unsere Juwelen und Kostbarkeiten zu veräußern. – Und dies sagen zu dürfen!«

Am schwersten wurde ihr Herz durch die Enttäuschung getroffen, die sie an Alexander erlebte. Eine Proklamation des Zaren in der Petersburger Zeitung besagte, daß der Frieden von Tilsit ihm den Gewinn eines Teiles von Preußen eingebracht habe. Luise und die ihn sonst hochverehrende Gräfin Voß fanden es über die Maßen schändlich, daß er sich dessen noch rühmte. Das hatte Luise von ihm nicht erwartet. In ein kleines Buch, in das sie ihre innersten Erlebnisse niederschrieb, vermerkte sie später: »Wer da gesagt hat, daß nichts schrecklicher sei, als die gute Meinung, die man von einem Menschen hat, zurücknehmen zu müssen, der hat recht gesagt. Es schmerzt fürchterlich.«

In dieser verzweifelten Lage setzte sie ihre ganze Hoffnung auf das Wiedereintreten des Reichsfreiherrn Karl vom Stein in das preußische Kabinett. Zwar verschmerzte sie noch immer nicht den Verlust Hardenbergs. Sie »heulte« Tag und Nacht um ihn, wie sie sich ausdrückte. Hardenbergs sanftes, ehrerbietiges Wesen schien ihr für Friedrich Wilhelm wie geschaffen. »Er machte seine Vorstellungen mit einer Art, daß der König immer König blieb.« Die Zukunft ohne Hardenberg erschien Luise trostlos. Kein Opfer wäre ihr zu groß gewesen, um ihn wieder herbeizuholen. Aber er kam nicht wieder. Als seinen geeignetsten Nachfolger hatte er den Freiherrn vom Stein genannt, im Wesen und Charakter das vollkommene Gegenteil von ihm, aber gleichbedeutend an Geist und Tatkraft. Luise war bereits 1806 der Ansicht gewesen, daß Stein Minister des Auswärtigen werden sollte, und sie hatte sehr tätig darauf hingewirkt, aber damals war es ihr nicht gelungen. Der König hatte Stein, der mit ihm nach Königsberg floh, im Januar 1807 in Ungnade als Finanzminister wegen einiger Differenzen mit dem geliebten Beyme entlassen. Dabei war Friedrich Wilhelm nichts weniger als zart in seiner Begründung für diesen Abschied gewesen. Er entließ Stein als »einen widerspenstigen, trotzigen, hartnäckigen und ungehorsamen Staatsdiener, der, auf sein Genie und seine Talente pochend, weit entfernt, das Beste vor Augen zu haben, nur durch Kaprizen geleitet, aus Leidenschaft und aus persönlichem Haß und Erbitterung handle«.

Nun war es wiederum die Königin, die in Stein den Retter sah. Er mit seinem starken Charakter, seinem alles umfassenden Geist würde sicher einen Ausweg wissen, der bisher allen verborgen geblieben war! Dennoch war sie nicht ganz ohne Sorge, daß dieser harte Kopf von neuem den Unwillen Friedrich Wilhelms herausfordern könne. Denn so starke, unbeugsame Charaktere waren dem König in seiner Umgebung verhaßt. Aber sie setzte es doch durch, daß Stein kam. Allerdings hatte sie wohl das meiste in dieser Angelegenheit ihrer Freundin, Frau von Berg, zu verdanken. Sie war auch die Freundin Steins und hatte die Vorurteile, die er von jeher gegen die Königin hegte, aus dem Wege geräumt. Er wähnte Luise ein Hemmnis für seine Politik, weil sie letzten Endes doch immer wieder die persönlichen Wünsche des Königs unterstützte und sich fügte. Frau von Berg nahm es also auf sich, vermittelnd auf ihren Freund zu wirken und ihn darauf aufmerksam zu machen, welche Wandlung sich in dieser Beziehung in Luise vollzogen habe. Sie schrieb an Stein: »Ich bitte Sie, sich der Königin zu nähern. Wenn Sie die Reinheit ihres Wesens kennen, so werden Sie ihr beistimmen und sie lieben. Sie verschmäht die kleinen Mittel, welche ihr Macht geben könnten, man muß sie um so höher achten. Es ist in dem Gefühl ihrer Pflicht als Gattin, daß sie sich hingibt und alle Neigungen und Meinungen des Königs teilt, daß sie diejenigen verteidigte, welche er verteidigte. Könnte man ihr daraus einen Vorwurf machen? Indessen ist das Unglück der Zeiten so groß und so grausam gewesen, daß ihre Augen über viele Dinge geöffnet sind ... Die Königin ist nicht geeignet, in das Einzelne der Verwaltung einzudringen, was auch im allgemeinen für die Frauen nicht paßt, denn es bringt sie in zu viele Verhältnisse und schadet dadurch, ohne irgendeinen Vorteil der Einfachheit und Gleichmäßigkeit des Lebens, dieser Quelle so vieler Tugenden. Aber die Königin muß eine Stütze finden, sie muß sie finden für jeden sittlichen Zweck, für Sicherung der Umgebung des Königs gegen Menschen, die seine und des Landes Wohlfahrt und Ehre in Gefahr bringen, für die Erziehung ihres Sohnes und für jeden Zweck, der die Würde des königlichen Hauses und das Wohl des Staates zu erhalten dient. Seien Sie also diese Stütze. Lassen Sie sich durch die ersten Unbequemlichkeiten nicht aufregen und abstoßen ...«

Auch auf die Königin wirkte Frau von Berg insofern beeinflussend hinsichtlich Steins, daß sie seinen überaus heftigen Charakter, seinen unbeugsamen, eisernen Willen ihr gegenüber verteidigte und ihr sagte, wie unbedingt nötig ein so starker Geist dem schwachen König gerade in der verzweifelten Lage sei, in der er sich befand. Denn Stein war ein Mann, der mit weitem Blick und einer genialen Großzügigkeit die äußerste Gewissenhaftigkeit verband. Er war der Mann, der dem Staate nötig war. Das sah Luise mehr wie jeder andere ein, und sie erwartete ihn mit Ungeduld. Jedes Zögern schien ihr ein Verhängnis. »Wo bleibt nur Stein, wo bleibt er!« rief sie verzweifelt aus, als vier Wochen vergangen waren, ehe er in Memel eintraf.

Aber er kam. Er vergaß die Ungnade des Königs, den er trotz aller seiner Schwächen liebte. Am 1. Oktober 1807 traf Stein in Memel ein. Er lag krank an Fieber, als ihn Friedrich Wilhelm zu sich rief. Dennoch machte er die weite Reise von Nassau in den unfreundlichen Septembertagen, um nicht einen Augenblick zu versäumen, in dem er dem König nützlich sein könnte. Ja, er verzichtete sogar auf die Hälfte des Ministergehaltes, das der König ihm anbot. Friedrich Wilhelm bewilligte ihm 10 200 Taler, Stein nahm nur 5000 Taler.

Man empfing ihn wie einen Retter aus aller Not. Luise besonders atmete auf, daß er nun wieder da war. Ihre Zuversicht wuchs mit seinem Eintritt als Premierminister und Staatskanzler ins Ministerium. »Der große Meister ist ja nun bei uns, der alles beleben kann und wird, da Talent und Wille, Kraft und Energie beisammen sind«, schreibt sie an Georg. Sie war glücklich. Zum erstenmal ist sie wieder etwas ruhiger in ihrem Innern. Er war ihr Trost und ihre Zuversicht. Da er nun da war, schien es ihr, als könne sie sich wieder höher aufrichten, wieder freier blicken, als trüge sie ihr sorgenschweres Haupt leichter. Sie nahm an allem teil, was er plante. Sie befragte ihn um seine Meinung, holte sich Rat bei ihm über die Erziehung ihrer Kinder. Im Sommer 1808 arbeitete sie mit Stein sogar an der Gründung eines Völkerbundes zur Bekämpfung der Weltherrschaft Napoleons.

Aber Stein hatte anfangs manche Kämpfe zu bestehen, ehe er ganz fest im Sattel saß. Er hatte Feinde, viele Feinde in der Umgebung des Königs. Man suchte ihn durch alle möglichen Intrigen mit Friedrich Wilhelm und Luise zu entzweien, besonders weil er auf Entlassung des Kabinetts Beyme bestanden und sie durchgesetzt hatte. Beyme ging später als Kammergerichtspräsident nach Berlin, und an seine Stelle trat Albrecht. Aber was hatte es Stein gekostet, ehe er den König zu dieser Entlassung bestimmen konnte! Er hatte ihn auch mutlos und niedergedrückt und beständig mit dem Gedanken beschäftigt gefunden, dem Thron zu entsagen und als Privatmann zu leben. Stern war nahe daran, die Geduld zu verlieren und in seiner heftigen Art alles im Stich zu lassen. Auch hier ist es wieder die Königin, die alles glättet. Sie beschwört den Minister, er möchte doch um Gottes willen wenigstens in den ersten Monaten etwas Geduld haben. Der König werde sicher alles tun, was er wünsche. Und Stein ließ sich besänftigen. Wie Scharnhorst für die Reformierung des Heeres, so sorgte nun Stein für die Neubildung der Staatsverwaltung. Er war der »erste Staatsmann Deutschlands«. So nannte ihn Gentz.

Die fürchterlichen Bedrückungen und die ungeheuren Forderungen des Feindes brachten Luise von neuem der Verzweiflung nahe. Sie wußte sich keinen Rat mehr und dachte daran, ein zweitesmal persönlich vor Napoleon zu erscheinen und ihn durch ihre inständigen Bitten zu rühren. Obwohl sie in Tilsit so große Schmach erlitten, wollte sie alles daran setzen und nichts unversucht lassen, und sei es auch darum, daß sie sich vor der Welt erniedrigte. »Die Achtung des Kaisers ist mir gewiß,« sagte sie; »er spricht stets Gutes und Liebes von mir ... Es ist wohl ein großer Entschluß und eine Königin, die selbst bittet, etwas Unerhörtes! Aber ich tue es, sobald ich hoffen kann, etwas Gutes zu stiften.« Glücklicherweise widersetzte sich Stein energisch diesem Plan, der ohne ihn vielleicht zur Ausführung gekommen wäre. Man kam schließlich zu dem Entschluß, des Königs Bruder Wilhelm nach Paris zu senden, um mildere Bedingungen von Napoleon zu erwirken, vor allem aber die Räumung Preußens. Luise setzte keine großen Hoffnungen auf die Mission des Prinzen. Er schien ihr nicht der geeignete Mann dazu. Sie glaubte es sich deshalb nicht versagen zu dürfen, ihrem Schwager einen Brief an Napoleon folgen zu lassen, und merkwürdigerweise hatte Stein nichts dagegen einzuwenden. Daran allein ist zu erkennen, wie schwer Preußens Not war, daß ein Staatsmann wie er nicht davor zurückschreckte, die Königin durch ihr Einmischen als Bittstellerin bloßzustellen, wenn auch nur brieflich. Wie war es möglich, daß man annahm, Napoleon werde sich durch den Brief einer Frau in seinen Plänen beeinflussen lassen, nachdem Luise in Tilsit eine so gewaltige Niederlage erlitten hatte! Die Erfahrung allein hätte sie klug machen sollen. Sogar der wenig scharfsichtige König versprach sich wenig davon und sagte: »Man glaubt ja so gern an das, was man hofft.« Luise freilich war immer noch der Meinung, Napoleon werde sich durch sie erweichen lassen. Ihr Brief lautete: »Sire, Prinz Wilhelm ... ist mit Vorschlägen für Eure Majestät beauftragt, deren glückliche Ausführung uns vor allem am Herzen liegt. Die Herstellung eines guten und dauernden Einvernehmens zwischen Frankreich und Preußen ist in jeder Hinsicht wünschenswert ... Der glühendste Wunsch meines Herzens ist die Räumung des Landes, das unter der Anwesenheit der Truppen entsetzlich leidet. Seine Hilfsquellen werden unwiederbringlich vernichtet, wenn das so fortgeht. Es wird sich nie wieder erholen können, und weder wir noch unsere Freunde können etwas von ihm erhoffen. Da Eure Majestät einer der Unseren sein können, so berauben Sie sich selbst einer Hilfsquelle, auf die Sie sicher rechnen dürfen. Die baldige Rückkehr nach Berlin ist außerdem eine natürliche Folge dessen, was ich soeben Eurer Majestät dargelegt habe. Sie ist besonders wünschenswert für mich, die ich mehr als irgendeiner körperlich und seelisch leide. Als zärtliche Mutter liegt mir die Erziehung meiner Kinder sehr am Herzen. Hier aber kann nicht dafür gesorgt werden. Meine Gesundheit ist völlig zerstört, da ich das feuchte und kalte nordische Klima nicht vertragen kann. Ich wage das als einen der Gründe bei Eurer Majestät geltend zu machen, denn ich weiß aus eigener Erfahrung und aus allen Ihren Äußerungen über mich, daß Sie Anteil an mir nehmen. Eure Majestät kennen mein Vertrauen zu Ihnen. Ich habe mit Ihnen darüber in Tilsit gesprochen und schmeichle mir, daß Sie diesmal der Stimme Ihres Herzens folgen und Preußen dem König und mir das Glück zurückgeben werden, ein Glück, das wir um so höher schätzen werden, wenn wir es aus den Händen Eurer Majestät empfangen.«

Wieviel mag Luise dieser Brief gekostet haben! Es war eine von den verzweifelten Taten, die, wie sie meinte, nötig waren, um seine Pflicht getan zu haben. »Was bleibt uns anders übrig. Und – hört alles auf –, nun so haben wir uns nichts vorzuwerfen. Die Nachwelt wird richten.« – Auch ihr Bruder Georg war in Paris und sollte sein möglichstes tun. Ferner hatte Luise dem russischen Botschafter in Paris, Grafen Tolstoi, aufgetragen, dem Kaiser Napoleon das Elend Preußens in beredten Worten zu schildern. Denn er hatte es mit eigenen Augen gesehen und konnte sprechen. Tolstoi hat dann auch einige wenige Vorteile erzielt. Im großen und ganzen aber nützten alle diese Schritte fast nichts.

Luises Gesundheit litt buchstäblich unter der kalten feuchten Luft in Memel, »in diesem Sumpf und in diesem Norden, wo die Blätter erst im Juni sprießen und die Früchte nie reifen«. Außerdem war alles so primitiv, so kümmerlich in der kleinen Seestadt, daß sie sich wirklich aufrichtig danach sehnte, wieder einmal in einigermaßen geordneten Verhältnissen zu leben. Sie sah einer neuen Niederkunft entgegen und war beinahe aller Bequemlichkeiten des Lebens beraubt. In der Stadt herrschte Hungersnot, und es mußten in allen Zweigen der Verwaltung die größten Einschränkungen gemacht werden. Unter solchen Verhältnissen konnte sich Luise kaum erholen, weder körperlich noch seelisch. »Gott bewahre alle Menschen vor solch einem Leben. Es ist nicht zu beschreiben, denn es hat noch nie existiert!« seufzte sie einmal in einem Brief an Therese, die um diese Zeit in Paris lebte. Viele Zeitgenossen bestätigen die verzweifelte Lage, in der sich der Hof in Memel befand, aber besonders die Kraft- und Saftlosigkeit, die Gleichgültigkeit und Unentschlossenheit, mit der auch jetzt noch alles gehandhabt wurde. Luise sah leidend und verhärmt aus. Zwar immer noch »göttlich schön und liebenswürdig«, bestätigt Graf Karl Lehndorff, als er nach Memel aus französischer Kriegsgefangenschaft zurückkehrte. Aber man sah es ihren Augen an, sie hatten viel geweint. Und noch war sie nicht am Ende ihres Leidenswegs.

Auf Berlin mußte Luise leider vorläufig verzichten. Napoleon erhielt ihren Brief erst nach seiner Rückkehr nach Frankreich; der preußische Gesandte hatte ihn solange in seinem Schreibtisch aufbewahrt, anstatt ihn dem Kaiser durch einen Kurier zu übermitteln. Ein Schreiben der Gräfin Voß, die ebenfalls, jedoch ohne Wissen der Königin und nur mit der Bewilligung Steins, an Napoleon geschrieben hatte, war überhaupt nicht in die Hände des Kaisers gelangt. Der Gesandte hatte es nicht gewagt, Napoleon diesen Brief zu übergeben, weil er, wie man sagte, auf die kampflustige Gräfin nicht gut zu sprechen sei.

Ende November traf in Memel endlich ein zwar höfliches aber trockenes Schreiben Napoleons ein. Er versprach, Ost- und Westpreußen zu räumen. Dann könne die Königin nach Königsberg gehen und dort ihre Niederkunft erwarten. Berlin sei dazu nicht nötig. Luise war verzweifelt darüber. Sie besaß nicht einmal das Nötigste mehr. Ihre Wäsche war durch die vielen eiligen Reisen ruiniert und aufgebraucht, so daß sie glücklich war, in ihrem Besitz noch ein paar Hemden von der Prinzessin Ferdinand, ihrer Tante, zu finden. Sie hatte sie bis jetzt noch nicht angerührt, weil sie nicht ihr gehörten. Aber jetzt mußte sie die Tante darum bitten, daß sie sie ihr schenkte. Und dann findet Luise nicht genug Worte des Dankes, daß die Prinzessin ihr diese armseligen Hemden überließ. Aus Berlin häuften sich wieder die Unglücksbotschaften: Die Franzosen hatten die Bestände der Königlichen Porzellanmanufaktur verkauft und die Einkünfte des Staates für ihre Rechnung erhoben. Dazu das maßlose Vorgehen Pierre Darus, Napoleons Bevollmächtigten. In Memel wurde man über alle diese Nachrichten seines Lebens nicht froh.

Aber noch fast zwei Monate vergingen, ehe Luise die schreckliche Stadt verlassen konnte. Nach Abschluß des Vertrages mit Danzig räumten die Franzosen endlich das rechte Weichselufer. Am 15. Januar 1808 siedelte die Familie nach Königsberg über, und schon vierzehn Tage später gab die Königin ihrem neunten Kinde, der Prinzessin Luise, das Leben. Sie erholte sich diesmal schneller von der Geburt als früher. Aber auch Königsberg war nicht das geeignete Klima für ihre zarte Gesundheit. Man versprach sich viel von einem Aufenthalt auf dem Lande, und deshalb zog der ganze Hof im Mai auf die sogenannten »Huben« unweit der Stadt. Luise und ihre Familie bewohnten dort das Busoltsche Gut, ein ehemaliges Besitztum Gottlieb von Hippels, des Humoristen und Verfassers der »Lebensläufe in aufsteigender Linie«. Das kleine Landhaus hatte eine reizende Lage, »gesunde Luft, Stille, schöne Aussichten ins Freie, schattengebende Bäume, Blumen, eine Laube«, aber es war so unendlich klein und räumlich beschränkt, daß die zahlreiche Familie nur knapp unterkommen konnte. Luise besaß für sich nur zwei winzige Zimmer. Es war kein Raum vorhanden, wo die königliche Familie gemeinsam speisen konnte. Als man Luise aber einmal eine Bemerkung darüber machte, wie eng es zugehe, und daß sie sich in allem so furchtbar einschränken müsse, erwiderte sie: »Ich habe ja gute Bücher, ein gutes Gewissen, ein gutes Pianoforte, und so kann man unter den Stürmen der Welt ruhiger leben als diejenigen, die diese Stürme erregen.« Sie beklagte sich nicht, daß sie viel entbehren mußte. Hier in dem hübschen kleinen Landhaus fühlte sie sich wohl. Das einfache, zurückgezogene Leben ohne alle Etikette behagte ihr und besonders dem König nach der unendlich aufregenden, wechselvollen und stürmischen Zeit, die sie durchgemacht hatten. Sie war viel an der frischen Luft, trank Pyrmonter Brunnen, kurz – es war Frieden in ihrer Brust. Luise betrachtete es als eine Fügung Gottes, daß sie in die Lage versetzt wurde, in so furchtbaren Verhältnissen Kindern das Leben zu schenken, die einst zum Wohle der Menschheit beitragen würden. Am glücklichsten aber war sie über das Vertrauen, das Friedrich Wilhelm ihr in allem entgegenbrachte. Er war herzlicher und liebenswürdiger zu ihr denn je. »Wir sind uns (nach vierzehnjähriger Ehe) neu geblieben und unentbehrlich geworden.« Luise war ihm wirklich in allem unentbehrlich, das war wohl wahr. Ohne sie hätte er die Last der Sorgen und Kümmernisse schwerlich ertragen. Auf dem Lande gab es für sie sogar Stunden, in denen Luises alte Fröhlichkeit wieder durchbrach. Sie schmückt sich und hat Freude daran, ihrem Mann und ihren Kindern zu gefallen. Sie beschäftigt sich wieder mit Literatur und Musik. Sie liest, sie nimmt auf und vervollständigt ihre Kenntnisse, obwohl ihr Hufeland aufs strengste verboten hatte, sich geistig anzustrengen. Der alte Scheffner und der Professor Süvern von der Königsberger Universität sind ihre Berater, Frau von Berg und Frau von Kleist ihre geistigen Freundinnen, durch die sie in Briefen vielseitige Anregungen findet. Sie las die bedeutenden Bücher der Genfer Schriftstellerin Frau von Staël und hatte Interesse für die Erziehungswerke der angesehenen Pädagogen der Schweiz und aller Länder. Abends am Teetisch las sie den Ihrigen französische Novellen vor. Allerdings wurden auch alle unwichtigen Neuigkeiten, aller Klatsch in diesen Teestunden erörtert. Pamphlete, Tageszeitungen und Flugblätter wurden verschlungen. Daneben auch ernste Werke. Schillers »Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs« interessierte sie besonders, und Lombards »Materialien zur Geschichte der Jahre 1805, 1806 und 1807« arbeitete sie gewissenhaft durch. Ihre Bemerkungen dazu sind klug und weitsichtig und merkwürdig übereinstimmend mit den politischen Ansichten Hardenbergs. Weniger klug sind allerdings ihre Fragen an den alten Scheffner über Geschichte: »Was ist Hierarchie? Ich habe keinen deutlichen Begriff davon. – Welche Kriege nennt man die punischen? Gingen sie alle gegen Karthago? – Welche sind die Gracchischen Unruhen?« usw. Aber sie wußte selbst, wie lückenhaft ihr Wissen war und drückt es einmal zu Friederike in den Worten aus: »Ich habe die Bekanntschaft des Professor Süvern gemacht ... Er sagte mir ein Lob, von dem ich fühle, wie wenig verdient es ist – sagte mir, mein Urteil über seine Geschichte sei so treffend als schmeichelhaft für ihn. Doch unwissend – wie ich bin, kann nur die Majestät ihn über mein Urteil geblendet haben.« Ein Beweis, daß Luise von allen Menschen, die sie umgaben, lernte und aus dem Erlernten Nutzen zog. Und es waren eine Menge wertvoller Menschen um sie. Sehr nahe stand ihr Scharnhorst. Er fand auch, daß Luise in Königsberg erst die richtige Reife an Geist und Seele erlangt habe und meinte, sie sei dort »unendlich größer und liebenswerter geworden, als sie jemals gewesen«. Auch Gneisenau, Schill, Novalis, Graf Götzen befanden sich zeitweise in ihrer Umgebung, und später trafen Wilhelm von Humboldt, Niebuhr, Schön und Vincke ein, alles Männer der Tat und des Geistes. Wie wäre es möglich gewesen, daß Luise aus diesem Kreis leer und unwissend hervorging? Als dann auch Frau von Berg, Anfang des Jahres 1808, einige Zeit nach Königsberg kam, hatte Luise in ihr nicht nur eine geistige und politische Beraterin, sondern auch eine treue Freundin, der sie ihre innersten Empfindungen, alle Enttäuschungen und Hoffnungen ihrer Seele mitteilen konnte. Sie war ihr neben Luise Radziwill die liebste aller Frauen. Jeder, der die Königin in jener Zeit kennen lernte, war von ihrer wahrhaft großen Seelenstärke, ihrer geistigen und menschlichen Überlegenheit entzückt. »Wie rührend erschien sie mir,« schreibt die Herzogin Dorothea von Kurland, als sie Luise in jenen Unglückstagen in Memel sah, »wie groß im Unglück.«

Allmählich ging es auch gesundheitlich wieder aufwärts mit Luise. Die politischen Ereignisse freilich waren wenig dazu angetan, Luise über ihr Schicksal zu beruhigen. In Spanien hatte Napoleon wieder einen Thron vernichtet und ihn seinem Bruder verliehen. Die Königin zitterte wegen des Loses, das ihnen vielleicht im gleichen Maße bevorstand. Angsterfüllt fragte sie die Vertraute, Frau von Berg: »Was sagen Sie zu den Nachrichten aus Spanien? Sind sie nicht ein neuer Fingerzeig der eisernen Hand, die schwer auf der gebeugten Stirn Europas ruht? Ein warnender Fingerzeig nicht auch für uns? Mitten im Frieden seinen ersten Bundesgenossen zu entthronen! – Was haben wir, wir in unserer Lage da zu erwarten? – Ach mein Gott, wann kommt die Zeit, wo die Hand des Verhängnisses endlich das Mene, Mene, Tekel an diese Mauer schreibt!«

Man hatte in Paris indessen die Angelegenheiten Preußens immer weiter in die Länge gezogen, und erst dem Prinzen Wilhelm gelang es im September 1808, bei Napoleon einen Vertrag auszuwirken – allerdings unter fürchterlichen Bedingungen –, daß Preußen von den französischen Truppen geräumt werde. Noch aber war dieser Vertrag nicht unterschrieben. Es sollte von der Zusammenkunft Napoleons und Alexanders in Erfurt abhängen, ihn unter beinahe noch härteren Forderungen zustande zu bringen.

In dieser Zeit richtete Luise nach langem Schweigen von ihrer und von Alexanders Seite wieder einige längere Briefe an den Zaren. Das Schweigen Alexanders erweckte bange Zweifel in ihrer Brust. »Ich weiß nicht«, schreibt sie an ihren Vater, »ob er lebt oder tot ist ... Er hat zwar immer guten Willen. Wer aber den Tilsiter Frieden unterschrieb, kann auch müde werden im Guten.« Die Bande der Freundschaft waren doch bedenklich gelockert. Erst jetzt wurden sie wieder gefestigt. Er hatte ihr endlich geschrieben und sie damit wieder ganz für sich gewonnen. Es ist beinahe unbegreiflich, daß Luise noch immer, nach all den Enttäuschungen, die sie durch ihn erfahren mußte, mit so unverhohlener Bewunderung an ihm hing. Ihr Herz, ihr armes Herz konnte es nicht ändern, daß es immer noch die gleichen Gefühle für ihn hegte. Die Angst, daß er sich mit Napoleon in Erfurt allzusehr befreunden könnte, trieb sie zu Ratschlägen für den Zaren, die er in seinem Innern vielleicht belächelte. Ihre »unwandelbare Freundschaft« für ihn gab ihr den Mut dazu. »Mit jedem andern Mann, weiß ich, würde ich viel riskieren, denn ich habe kein anderes Recht, so zu Ihnen zu sprechen als durch die zarte Freundschaft und das aufrichtige, unveränderliche Interesse, das Sie mir immer eingeflößt haben. Nur allein das veranlaßt mich, Ihnen zu sagen, welche Sorgen mein Denken und mein Herz bewegen.«

»Sie werden Napoleon also wiedersehen, jenen Menschen, von dem ich weiß, daß er Ihnen ebenso zuwider ist wie mir, ihn, der alle unterdrücken will, der diejenigen, die er nicht zum Sklaven machen kann, zu Schritten verführen möchte, durch die sie etwas sehr Vorteilhaftes einbüßen, was er nie besessen hat, nämlich die gute öffentliche Meinung. Lieber Vetter, ich beschwöre Sie mit aller Zärtlichkeit, deren meine Freundschaft fähig ist, seien Sie auf Ihrer Hut vor diesem geschickten Lügner und hören Sie auf mich. Ich spreche nur für Sie und für Ihren Ruhm, den ich wie den meinigen liebe. Lassen Sie sich nicht hinreißen, etwas gegen Österreich zu unternehmen.« (Ein deutscher Bund mit Österreich war von jeher ihr Lieblingswunsch gewesen.) »Ich bin sicher, er will, daß Sie sich gegen die Österreicher erklären. Um Gottes willen tun Sie das nicht. Sie würden damit eine in jeder Beziehung nicht wieder gutzumachende Schuld auf sich laden. Ich weiß wohl, Sie haben sich seit dem letzten Krieg gerechterweise über den Kaiser von Österreich zu beklagen. Vergessen Sie es. Seien Sie groß. Verzeihen Sie, und denken Sie an die Rettung Europas, indem Sie Persönliches vergessen. Ist Österreich vernichtet, dann ist die Unterjochung Europas gewiß. Dann kommt die Reihe an Rußland, und es wird nicht bedauert werden, wenn es unterliegt. Seien Sie überzeugt, dieser infame Napoleon liebt Sie so, wie er mich auch liebt, mich. Aber wozu Ihnen das sagen! Ich bin sicher, er hat Pläne im Kopfe, die Sie unterschreiben sollen. Tun Sie das nicht! Widerstehen Sie ihm, wenn Sie die geringsten Dinge darin finden, die Sie abstoßen. Handeln Sie nur nach Ihrem Herzen, Ihren Neigungen. Immer wieder wende ich mich an dieses Herz, das alle guten Eigenschaften besitzt, das das Gute will und das Böse und Ungerechte verabscheut. Zeigen Sie ihm diese Eigenschaften mit Festigkeit und Energie. Sie sind mächtig, Sie müssen, Sie können noch Gott sei Dank Ansichten und Wünsche haben, die Sie ausgeführt sehen wollen ... O lieber Vetter, warum kann meine Seele Sie nicht unsichtbar begleiten, um Ihr Schutzgeist zu sein? Hören Sie meine Stimme. Es ist die einer Freundin, wie Sie keine zweite auf der Welt haben. Möge die Welt Sie durch diese Zusammenkunft recht gut kennen lernen! Weisen Sie die teuflischen Pläne zurück. Geben Sie der Welt Gesetze, die die Menschlichkeit diktiert und die Unglücklichen wieder aufrichtet. Die Welt urteilt nur nach Ergebnissen.«

Ach, wie bitter täuschte sie sich auch diesmal in ihm. Auf der Reise nach Erfurt hatte Alexander am 18. September Königsberg berührt. In Hangen und Bangen hatte Luise ihn erwartet. Er war schon längst in der öffentlichen Meinung des preußischen Volkes gesunken. Luise wußte es. Aber wieder flog ihm alle ihre Neigung und Verehrung zu. Er hingegen fühlte sich wohl nicht so ganz sicher ihr gegenüber. Er schien verlegen und vermied es, mit der Königin allein zu sein. War er sich einer Schuld bewußt? Die Voß fand ihn wie immer sehr liebenswürdig, jedoch schwächer und unentschlossener als früher. In einer Besprechung mit Stein, Goltz und dem König lehnte er entschieden ein Bündnis mit Preußen und Österreich gegen Napoleon ab. Dennoch setzte man wieder alle Hoffnung nur auf ihn, und er versprach, in Erfurt alles zu tun, um Preußens Schicksal zu erleichtern. Dann reiste er am 19. nach Thüringen zu seinem neuen Freund Napoleon! König und Königin begleiteten ihn ein Stück im offenen Wagen.

Luise blieb in der größten Sorge zurück. Wie, wenn Alexander nun doch schwach wäre und sich von Napoleon zu einem Bündnis gegen Österreich verleiten ließe? »Alle guten Geister, steht ihm bei«, betete sie inbrünstig. Ihr Vertrauen zu ihm war doch nicht mehr so fest begründet wie ehedem, wenn sie ihn auch als Mann noch immer verehrte. Aber sie ließ es sich nicht merken. Das Tagebuch der Voß allein deutet darauf hin, daß auch die Königin die Ansicht teilte, das schmeichelhafte Benehmen Napoleons und das unterhaltende Leben in Erfurt würden sicher nicht günstig aus das Gemüt des »armen Kaisers Alexander« einwirken und für die unglückliche Sache Preußens sehr nachteilig sein. Wie sehr sie recht behalten sollte, bewiesen die eintretenden Ereignisse.

Als der Zar Memel verlassen hatte, war ihm unterwegs ein Kurier Napoleons begegnet, der ihm mitteilte, daß Prinz Wilhelm in Paris allem nachgegeben und die Bedingungen Napoleons angenommen habe. Alexander sandte den französischen Kurier sofort zum König nach Memel. Ferner war ein sehr unvorsichtiger Brief des Ministers vom Stein an den Fürsten von Wittgenstein nach Dobberan von den Franzosen aufgefangen worden. Stein hatte darin von geheimen Verbindungen in Hessen und Westfalen zum Zweck eines Befreiungsplanes Deutschlands gesprochen. Napoleon war darüber maßlos erzürnt gewesen und hatte das Schriftstück mit den schärfsten Randbemerkungen versehen im Moniteur veröffentlicht. Den neuen Verhandlungen in Erfurt sollte dieser Brief zugrunde gelegt werden. Eine eingeschlagene Bombe hätte am Hofe in Königsberg keine größere Verwirrung und Aufregung hervorbringen können, als diese Nachricht. Luise war verzweifelt, der König wütend. Besonders fürchtete die Königin, daß Napoleon ihnen gewiß nun auch diesen Minister wieder nehmen werde. Manche Leute in ihrer Umgebung freuten sich sogar über diese Voraussicht. Die Stein feindliche Partei intrigierte sofort bei der Königin und beim König, um sie gegen den Minister einzunehmen. Aber noch saß Stein fest im Sattel. Friedrich Wilhelm gestattete ihm nicht einmal, daß er sich, während die Unterhandlungen über ihn in Erfurt schwebten, bis zur Entscheidung in die Festung Pillau zurückzöge.

Dennoch wuchsen die Besorgnisse von Tag zu Tag. Aus Erfurt trafen keinerlei Nachrichten ein. Die Zusammenkunft Alexanders mit Napoleon hatte am 27. September stattgefunden, und Luises Gedanken waren immer nur mit diesem Ereignis beschäftigt. Sie schickte ihre heißesten Gebete zum Himmel, damit er fest und standhaft bliebe, und erwartete seine Rückkehr mit unbeschreiblicher Ungeduld. Inzwischen waren Nachrichten eingetroffen, die von der unzertrennlichen Freundschaft zwischen Alexander und Napoleon in Erfurt berichteten. Beide Monarchen waren fast den ganzen Tag beisammen und erwiesen sich die größten Aufmerksamkeiten. Das trug nicht dazu bei, die Königin zu beruhigen. Alexander hatte also ihre Ratschläge in den Wind geschlagen. Der König hatte inzwischen den Vertrag, den Napoleon ihm sandte, ratifiziert. Er hatte ihn ratifizieren müssen, aus Furcht vor den unberechenbaren Folgen, die das Gegenteil nach sich gezogen hätte. Luise sah indes keine Möglichkeit, wie sie die ungeheuren Schulden an Napoleon bezahlen sollten. Sie bat daher nochmals Alexander, er möchte alles tun, um Napoleon für Preußen etwas günstiger zu stimmen. Auch Friedrich Wilhelm schrieb an den Zaren: »Wenn Eurer Majestät hochherzige Fürsorge uns nicht aufrecht erhält, so ist es aus mit Preußen.«

Endlich, am 20. Oktober, traf Alexander selbst wieder in Königsberg ein. Seine Verlegenheit war verschwunden. Er trat wieder so selbstsicher wie einst auf, war äußerst liebenswürdig und verbreitete von neuem seinen persönlichen Zauber. Er unterhielt sich viel mit dem Freiherrn vom Stein, berichtete ihm von seinen Unterhaltungen mit Napoleon und Talleyrand und war besonders von Talleyrand ganz entzückt. Stein durfte bleiben. Napoleon hatte nichts dagegen. Die Zusammenkunft der beiden Kaiser in Erfurt hatte zwar bewirkt, daß Napoleon Preußen eine geringe Erleichterung der Kriegskontributionen bewilligte, aber Alexander hatte getan, was Luise befürchtete. Er schloß mit Napoleon ein Bündnis gegen Österreich, und damit stand ein neuer Krieg vor der Tür.

Dennoch wurde der russische Kaiser in Königsberg aufs herzlichste aufgenommen. König und Königin waren »schrecklich glücklich«, ihn wiederzusehen. Man freute sich seiner Anwesenheit und gab trotz der Armut Feste und Bälle. Nach einem solchen reiste der Zar in der Nacht vom 22. zum 24. Oktober wieder nach Petersburg ab.

Beim Abschied hatte er Luise und Friedrich Wilhelm zu einem Besuche an seinem Hofe eingeladen, und beide hatten die Einladung dankend angenommen, Luise sogar mit unbeschreiblicher Freude. Aber leider sollte diese Reise nach Petersburg die Veranlassung geben, daß Preußen wieder seinen geschicktesten Staatsmann verlor. Zwischen dem Minister Stein und dem König war hin und her überlegt worden, ob man eine solche Reise, die große Summen erforderte, überhaupt machen solle. Und schließlich waren beide übereingekommen, daß sie unterbliebe. Das Geld sollte lieber für die verwüsteten preußischen Provinzen verwendet werden. Stein stellte sich ferner auf den Standpunkt, entweder man mache den Besuch am Petersburger Hofe mit Ehren und mit einem gewissen Aufwand, oder gar nicht, aber nicht als heruntergekommene arme Schlucker. Luise indes war anderer Meinung. Sie wünschte diese Reise aus mehreren Gründen sehnlichst. Erstens glaubte sie, es könne politisch von Vorteil für sie sein, wenn sie als Gäste des Zaren in Petersburg empfangen würden. Zweitens wollte sie ihren Freund Alexander auch einmal in seiner Umgebung kennenlernen, und der Gedanke, wieder einige Wochen mit ihm zusammen zu sein, verlockte sie obendrein. Drittens aber war eine solche Reise für sie, die zwei Jahre lang die härteste Not erlitten hatte, eine wahre Befreiung von dem schweren Druck des schrecklichen Elends um sie her. Sie hoffte einmal vierzehn Tage lang nichts zu hören und nichts zu sehen, was ihr Herz mit bangen Ahnungen für die Zukunft erfüllte. Und so bestand sie hartnäckig darauf, daß der Einladung des Zaren Folge geleistet werde. Sie ließ sich in dieser Hinsicht sehr stark von den persönlichen Feinden Steins, dem Geheimrat von Nagler und dessen Freund, dem preußischen Gesandten in Petersburg, Herrn von Schalden, beeinflussen. Denn die ganze Partei der Gegner Steins tat natürlich nichts lieber, als seinen Absichten entgegenzuarbeiten. Und da sie noch wegen des Briefes an Wittgenstein eine Handhabe gegen ihn hatten, siegten seine Feinde. Die Königin setzte die Reise durch. Der König wurde schwankend und gab Stein mehrmals zu verstehen, daß es doch vielleicht besser wäre, er ginge. Seine Abdankung würde ohne Zweifel auf Napoleon besänftigend wirken, denn er hätte dem Zaren in Erfurt nur widerwillig seine Zustimmung für die Beibehaltung Steins gewährt. Natürlich ließ der Minister sich das nicht zweimal sagen. Er ging, und im November zog er sich wiederum auf seine Güter zurück. Luise sah ihn nie wieder. Seine Feinde triumphierten. Porck zum Beispiel frohlockte nach Steins Entlassung. »Unsere äußeren Verhältnisse fangen an günstig zu werden ... Ein unsinniger Kopf ist schon zertreten; das andere Natterngeschmeiß wird sich in seinem Gift selbst auflösen.«

Offiziell wurde die Entlassung des Premierministers als »politisch notwendig« hingestellt. Privat indes schrieb Friedrich Wilhelm an Stein: »Es ist gewiß ein höchst schmerzliches Gefühl für mich, einem Mann Ihrer Art entsagen zu müssen, der die gerechtesten Ansprüche auf mein Vertrauen besaß und der gleichzeitig auch das Vertrauen der Nation so lebhaft für sich hatte. Auf jeden Fall müssen Ihnen diese Betrachtungen und das Bewußtsein, den ersten Grund, den ersten Impuls zu einer neuen, besseren und kräftigeren Organisation des in Trümmern liegenden Staatsgebäudes gegeben zu haben, die größte und zugleich edelste Genugtuung und Beruhigung gewähren.« Später freilich behauptete der König, er habe Stein nie geliebt. – Nicht lange danach wurde Stein von Napoleon von Madrid aus in die Acht getan und als Feind Frankreichs und des Rheinbundes erklärt. Stein entging der Verhaftung nur durch die Flucht nach Österreich Anfang des Jahres 1809.

Es scheint, daß Luise Steins Rücktritt nicht sonderlich bedauert hat. Sie hoffte, Hardenberg bald wieder am Ruder zu sehen. Er war ihr und dem König in der Nähe von Königsberg auf einem Spaziergang begegnet, und am nächsten Tage hatte eine Zusammenkunft stattgefunden. Er stimmte energisch für eine Entlassung Steins. Auch Luise redete sich ein, daß der Rücktritt Steins nötig gewesen wäre. Sie, die ihn erst so herbeigesehnt hatte, nannte ihn jetzt einen eitlen Mann. Weder die kluge Frau von Berg, noch die ebenso intelligente Prinzessin Radziwill vermochten etwas über sie in dieser Beziehung. Leider besaß die Königin bisweilen die Schwäche, sich von Menschen beeinflussen zu lassen, die nur Freude am Intrigieren hatten. Das hatte Stein mit seiner Scharfsichtigkeit sehr bald bemerkt. Und als er ging, machte er den König in einem Schreiben über die Zustände am Hofe, besonders aber in der engeren Umgebung der Königin, aufmerksam. Es wurden Dinge von der größten Wichtigkeit im Innern der Familie besprochen und vorgelesen und dann am Teetisch Luises weitergesponnen. Das Wohnzimmer der Frau von Voß wurde nicht leer von Besuchern. Bei ihr erschienen Soldaten, Geschäftsleute, Menschen aller Art und aller Gesinnung. »Wie ist bei einer solchen Einrichtung«, ruft Stein aus, »ein Geheimhalten möglich, und die wichtigsten Dinge werden zu Stadtgesprächen ... Es ist also nötig, daß der Hof nur aus Personen von vollkommener Rechenschaft und Verschwiegenheit bestehe, die es verdienen, dem Regenten nahezustehen ...« Stein spielte dann direkt auf Nagler, den Hofmarschall Massow und Köckritz an und fährt fort: »Man entferne diese Menschen, man gebe den Visiten, welche die Gräfin Voß annimmt, eine andere Richtung – sie bestimme gewisse Tage und Stunden, wo sie Leute empfängt – und die übrige Zeit sei sie unzugänglich.«

Es ist möglich, daß Luise sowohl als auch der König die Reise nach Petersburg deshalb wünschten, weil Napoleon jetzt ihre Anwesenheit in Berlin forderte und bereits durch Davout hatte mitteilen lassen, er betrachte das noch längere Verweilen des Königs in Königsberg als eine Kriegserklärung. Um keinen Preis der Welt wäre aber Friedrich Wilhelm unter den obwaltenden Umständen nach Berlin zurückgekehrt. Er hätte sich dort »wie in einer Mausefalle befunden, worin ihn die Franzosen festzuhalten versuchten«. Er schämte sich auch vor der Berliner Bevölkerung, als Vasall Napoleons wieder in seine Hauptstadt einzuziehen. Die Reise nach Rußland war ihm daher ein willkommener Vorwand, seine Rückkehr nach Berlin noch einige Zeit hinausschieben zu können.

Am 27. Dezember verließen Luise, der König, der Prinz Wilhelm und Prinz August, der Bruder des gefallenen Louis Ferdinand, Königsberg und begaben sich auf die Reise nach der Zarenstadt. Dort langten sie am 7. Januar an.