|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

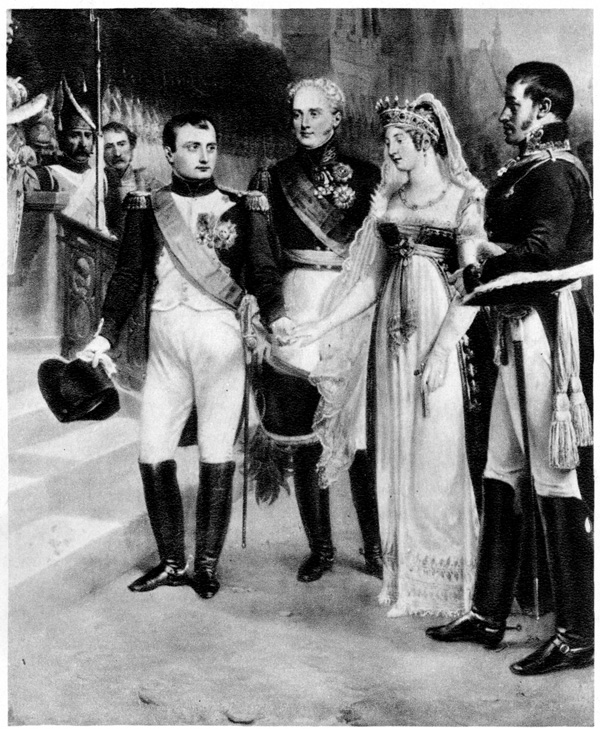

Napoleon und die Königin Luise in Tilsit.

Nach einem Gemälde von Gosse. Musée de Versailles

Zusammenkunft Alexanders und Napoleons auf dem Niemen – Die Unterhandlungen in Tilsit zwischen Friedrich Wilhelm, Alexander und Napoleon – Die Entlassung Hardenbergs und Rüchels – Des Königs Eindruck von der Person Napoleons – Man hält die Vermittlung der Königin für unbedingt notwendig – Luises Abneigung gegen diesen Schritt – Sie bringt das Opfer – Abreise von Memel – Ankunft in Picktupönen – Caulaincourt und Duroc werden von Napoleon zu ihr gesandt – Luises Ankunft in Tilsit – Die erste Begegnung mit dem Kaiser der Franzosen – Man tauscht Liebenswürdigkeiten aus – Napoleon macht auf die Königin einen guten Eindruck – Er lenkt die Unterhaltung auf nichtige Dinge – Luises würdiges Benehmen – Das Galadiner bei Napoleon – Ein Hoffnungsstrahl – Die Rose für Magdeburg – Bittere Enttäuschung – Der Frieden von Tilsit geschlossen – Alles vernichtet!

Während Luise ihren lieben Freund Alexander so rührend um Beistand anflehte, während sie sich in ihrer Not an ihn anklammerte und alle Rettung nur von ihm, dem »Einzigen«, erwartete, verriet er sie und die Sache Preußens auf dem Niemen. Dort kam er am 25. Juni 1807 auf einem Floße mit Napoleon zusammen und schloß mit ihm allein einen Waffenstillstand zwischen Rußland und Frankreich ab. Sein Freund Friedrich Wilhelm, dem er noch vor kurzem feierlich Treue geschworen und Hilfe versprochen hatte, mußte im strömenden Regen am Ufer stehen und zusehen, wie beide Kaiser sich berieten. Der König von Preußen war wieder einmal der Betrogene. Erst am nächsten Tage durfte auch er an den Unterhandlungen teilnehmen.

Vorher hatte er an Luise geschrieben, daß eine Zusammenkunft mit Napoleon und Alexander in Aussicht stehe. Diese Nachricht brachte die Königin vollkommen außer Fassung und versetzte sie in grauenvollen Schrecken. Sie antwortete dem König: »Wenn Du gezwungen bist, den ›Teufel‹ vielleicht mit dem Kaiser (Alexander) zu sehen, so meint man hier, daß das am Ende gut sein könnte. Ich gestehe Dir jedoch, daß ich eher glaube, je mehr man seiner Eitelkeit schmeichelt, desto größere Forderungen wird er stellen.«

Sie war glücklich, bei dieser Zusammenkunft nicht dabei sein zu müssen. »Wohin sind wir gekommen nach den ungeheuren Verlusten der Tapferen,« ruft sie in höchster Empörung aus, »und nur durch den Fehler der Dummheit, der Unfähigkeit und des schlechten Willens ... Und dann die Wahrscheinlichkeit, das Ungeheuer zu sehen, nein, das ist zuviel! Sehen den Ursprung des Bösen! Die Geißel der Erde! Alles, was es an Gemeinheit und Schlechtigkeit gibt, in einer Person vereint, gegen die man noch heucheln muß und liebenswürdig erscheinen ... In diesem Augenblick weiß ich dem armen Kaiser Alexander sehr viel Dank, mich aus Zartgefühl von ihm und von Dir entfernt zu haben, weil ich wenigstens nicht in die Lage kommen werde, das Ungeheuer zu sehen.« Dann, am 26., kamen die drei Monarchen in Tilsit zusammen, um über den Frieden zu unterhandeln. Rußlands Politik hatte sich jetzt völlig Frankreich zugeneigt, dessen Kaiser von den Russen der Menschenfreund genannt wurde. Die bedeutenden Forderungen des Siegers zogen jedoch den Abschluß des Friedens immer weiter hinaus. Der König war über die ungeheuren Ansprüche, die Napoleon stellte, verzweifelt; besonders hing er an den linksseitigen Besitzungen der Elbe und an Magdeburg. Außerdem forderte Napoleon die Entlassung Hardenbergs und Rüchels. Luise sah darin die größte Schmach. Es bemächtigte sich ihrer eine furchtbare Angst, daß ihr Mann schwach sein und Napoleon nachgeben könne. Sie wurde fast »wahnsinnig« bei dem Gedanken. »Ich beschwöre Dich,« schreibt sie ihm am 27. Juni, »eins zu beherzigen und alle Energie aufzuwenden, deren Du in dieser Angelegenheit fähig bist, und in keinem Punkte nachzugeben, der Deine Unabhängigkeit vernichten würde ... Hardenberg soll nicht geopfert werden, durchaus nicht, wenn Du nicht den ersten Schritt zur Sklaverei tun und Dir den Tadel der ganzen Welt zuziehen willst ... An Deiner Stelle sagte ich Napoleon, daß er einsehen müsse, wie wenig Du auf seine Bitte eingehen könntest ... Es wäre so, als ob Du die Entfernung Talleyrands erbätest, der ihm gut diene. Du hättest Dich über ihn ebensogut zu beklagen und mißtrautest ihm ... Ich wage, Dich zum zweitenmal zu bitten, die ganze Energie aufzuwenden, deren Du in dieser Sache fähig bist ... Nur Festigkeit. Gib Hardenberg nicht auf, denn wenn Haugwitz oder Zastrow wiederkämen, bist Du ein verlorener Mann und ein Sklave Frankreichs und entehrt.« Sie gibt ihm auch den Rat, er solle doch ein wenig Komödie spielen und Alexander sagen lassen, daß er unbedingt das Bleiben Hardenbergs wünsche, weil er sein Vertrauen besäße. Kurz, sie beschwört ihren Mann, alles ins Werk zu setzen, um so günstig wie möglich mit Napoleon abzuschließen.

Der König richtete jedoch in Tilsit durch seinen kalten Stolz und sein wortkarges Wesen gegen Napoleon gar nichts aus. Der französische Kaiser vermied es, mit ihm über die schwebenden Angelegenheiten zu sprechen, und behandelte ihn wie eine nebensächliche Person. Er unterhielt sich mit ihm über die nichtigsten Dinge, wie über Uniformknöpfe, Tschakos usw., und spottete bei jeder Gelegenheit über ihn. Vergebens bemühte sich die Umgebung des Königs, ihn zu veranlassen, seine Abneigung gegen Napoleon zu überwinden und ihm etwas mehr entgegenzukommen. Es war Friedrich Wilhelm nicht möglich, nicht einmal in der Lage, in der er sich augenblicklich befand. Und doch hätte er gegen Napoleon aus kluger Diplomatie allein etwas liebenswürdiger sein sollen, ohne daß es nötig gewesen wäre, wie Luise sich einmal ausdrückte, »Sammetpfötchen« zu machen. Aber schon die Erscheinung Napoleons erfüllte ihn mit dem höchsten Widerwillen. Friedrich Wilhelms grenzenlose Abneigung gegen den Kaiser der Franzosen geht deutlich aus dem Brief hervor, den er von Picktupönen aus am 26. Juni 1807 an Luise schrieb: »Ich habe ihn gesehen,« heißt es darin, »ich habe mit diesem von der Hölle ausgespienen Ungeheuer, das von Beelzebub gebildet wurde, um die Plage der Erde zu werden, gesprochen! Es ist mir unmöglich, den Eindruck zu beschreiben, den sein Anblick auf mich gemacht hat. Nein, niemals habe ich eine härtere Prüfung erfahren; mein ganzes Innere empörte sich während dieser entsetzlichen Zusammenkunft. Er war jedoch sehr kühl, höflich, aber durchaus nicht entgegenkommend, und ohne die geringste persönliche Aufmerksamkeit. Im allgemeinen schien er mir durchaus nicht für uns geneigt. Er ist übrigens in keiner Weise auf die Angelegenheiten unseres zukünftigen Schicksals eingegangen und hat es vermieden, diese Seite zu berühren.« Napoleon hatte dem König weder sein Gefolge vorgestellt, noch hatte er es für nötig gehalten, ihn, wie er das Alexander gegenüber tat, zum Essen einzuladen, über dem Pavillon auf dem Niemen prangten wohl ein großes N und ein A aber kein FW. Maßlose Erbitterung über eine solche Nichtachtung des Eroberers spricht aus Luises Worten vom 29. Sie nennt Napoleon »ein sich aus dem Kot emporgeschwungenes höllisches Wesen, das nicht weiß, was es den Königen schuldig ist«. »Nein, es ist in der Tat zu stark, und ich habe nichts gesehen, das diesem unwürdigen und infamen Mörder gleicht.« Ihr Zorn und Haß kannten keine Grenzen. Und doch nützte alles Wüten, alles Empörtsein nichts. Es galt zu handeln, um sich »den Krallen des Vogels Roc zu entwinden«, wie der König sich ausdrückte.

In dieser verzweifelten Lage meinte man, alles hinge von der Gegenwart der Königin in Tilsit ab. Sie habe »den ganzen großen Gegenstand, auf den es ankam, umfaßt,« schrieb Kleist an seine Schwester, »sie versammelt alle unsere großen Männer um sich, die der König vernachlässigt, und von denen uns doch nur allein Rettung kommen kann; ja sie ist es, die das, was noch nicht zusammengestürzt ist, hält!« Und wie Kleist, so erhoffte auch der Hof alles von Luise. Vielleicht würde es ihrer »bewunderungswürdigen Affabilität« gelingen, günstigere Bedingungen von Napoleon zu erlangen. So drückte sich General Kalckreuth am 28. Juni an den König aus. Auch der kluge Hardenberg sah schließlich in der Gegenwart der Königin bedeutenden Vorteil. Besonders aber Alexander selbst. Er suchte seinen eigenen Vorteil bei den Verhandlungen und dachte nicht im entferntesten daran, sich um Preußens willen mit Napoleon zu verfeinden. Aber er tat dem König gegenüber so, als leide er unendlich unter den harten Bedingungen, die Napoleon Preußen auferlegte. Es war ihm jedenfalls lieber, die Königin legte sich ins Mittel, um etwas zu erreichen, als daß er selbst durch eine energische Vermittlung den Zorn Napoleons auf sich lud.

Als man Luise den Vorschlag machte, dem so wenig großmütigen Sieger, der sie tief beleidigt hatte, entgegenzutreten, um von ihm für ihr Land etwas zu erbitten, da fühlte sie sich anfangs durch eine solche Aufforderung maßlos erniedrigt. Ihr Stolz bäumte sich auf. Sie wollte sich krank stellen, ins Bett legen, ihre Fensterläden schließen, nur um nicht nach Tilsit zu Napoleon gehen zu müssen. Zum General Kessel sagte sie: »Es ist mir, als wenn ich in den Tod ginge; als wenn dieser Mensch mich würde umbringen lassen.« Aber ihr klarer Verstand übersah bald die Sachlage. Sie begriff, daß sie ihrem Volke und ihrem Manne ein Opfer bringen mußte, und brachte es schließlich gern. Die Zusammenkunft der drei Monarchen, die so verschieden voneinander waren, flößte ihr ohnehin wenig Vertrauen und wenig Hoffnung ein. Hatte sie ihrem Gatten doch am 27. Juni geschrieben: »Ich mißtraue diesem Aufenthalt in Tilsit sehr. Du und der Kaiser (Alexander), die ihr die Rechtschaffenheit selbst seid, mit der Schlauheit, dem Teufel, ›Doktor Faust und sein Famulus‹ – mit dem Famulus meinte sie den Minister Talleyrand – »nein, das wird nie gehen, und keiner ist dieser Schlauheit gewachsen!« Und drei Tage später: »Ich komme, ich fliege nach Tilsit, wenn Du es wünschest, wenn Du glaubst, daß ich irgend etwas Gutes tun kann.« Auch dem Zaren glaubte sie gehorchen zu müssen.

Anfang Juli schrieb der König ihr etwas günstiger über den Kaiser Napoleon. »Was ist er doch«, ruft er in seinem Briefe aus, »für ein gutorganisierter Kopf! Und, wie ich schon oft gesagt habe, könnte er, wenn er wollte, Gutes damit schaffen. Er mit seinen Mitteln könnte der Wohltäter der Menschheit sein, wenn er bis jetzt durch seine ehrgeizigen Pläne die Geißel der Menschen gewesen ist.« Aber ein andermal wieder charakterisierte er Napoleon mit wicht geistloser Schärfe: »Man braucht ihn nur reiten zu sehen, so erkennt man den ganzen Mann. Er geht immer in Karriere, unbekümmert um das, was hinter ihm fällt und stürzt.«

In Luises Herz war nicht viel Hoffnung eingezogen. » Je me flatte de rien«, sagte sie zum König. Aber ihr Glaube hatte festes Vertrauen zu Gott, von dem sie alles Gute erwartete. In den traurigen Tagen von Memel hatte sie ihrem Vater nach den Ereignissen von Friedland am 17. Juni geschrieben: »Glauben Sie ja nicht, daß Kleinmut mein Haupt beugt. Zwei Hauptgründe habe ich, die mich über alles erheben: der erste ist der Gedanke, wir sind kein Spiel des Zufalls, sondern wir stehen in Gottes Hand, und die Vorsehung leitet uns – der zweite: wir gehen mit Ehren unter! ... Ich ertrage alles mit einer solchen Ruhe und Gelassenheit, die nur die Ruhe des Gewissens und reine Zuversicht geben kann. Deswegen seien Sie überzeugt, bester Vater, daß wir nie ganz unglücklich sein können, und daß mancher, mit Kronen und Glück bedrückt, nicht so froh ist, als wie wir es sind.«

Mit solchen Gedanken im Herzen, obwohl schmerzgebrochen darüber, daß sie wie eine Bittstellerin, ohne von dem Gebieter der Welt eingeladen worden zu sein, ihre Reise antreten mußte, fuhr die Königin nach Tilsit. Zwar hatte Napoleon sich einmal bei Friedrich Wilhelm teilnehmend nach ihrem kranken Kinde, der Prinzessin Alexandrine, erkundigt und auch bei Tisch auf die Gesundheit der Königin von Preußen getrunken, aber es war keine offizielle Einladung von seiner Seite an sie ergangen. Talleyrand hatte im Gegenteil alles getan, um das Erscheinen der Königin in Tilsit zu hintertreiben. Er hatte zu Napoleon gesagt: »Sire, wollen Sie um ein paar schöner Augen willen Ihre größte Eroberung aufs Spiel setzen?« Denn er fürchtete, Luise werde ihn durch ihre weiblichen Reize zu milderen Bedingungen gegen Preußen bestimmen. Napoleon indes scheint seinem Minister nicht Gehör geschenkt zu haben und eher dem Rat Alexanders geneigt gewesen zu sein. Jedenfalls weiß man nicht genau, wer zuerst den Vorschlag ihrer Anwesenheit gemacht hat. Aller Wahrscheinlichkeit nach lag es selbst im Wunsche Napoleons und Alexanders, daß die Königin käme. Murat schien gleichfalls die Gegenwart Luises zu wünschen, allerdings weniger aus politischen Gründen. Er langweilte sich ohne Damen, und da er wußte, daß die Königin eine schöne elegante Frau war, so sah er ihrer Ankunft mit erhöhtem Interesse entgegen. Noch kurz vor ihrer Abreise schrieb sie an ihren Mann: »Vielleicht, daß Murat meine Ankunft wünscht, um mir den Hof zu machen.« Er wirkte dann indirekt auf den General Kalckreuth ein, und dieser schrieb in dem Sinne an den König. Kalckreuth hatte auch mit Berthier gesprochen. Er war ebenfalls der Meinung, daß die Königin nach Tilsit komme. Im weiteren erzählte er dem preußischen General, daß er Napoleon so ganz nebenbei als größte Neuigkeit verkündet habe, die Königin von Preußen werde ins französische Hauptquartier kommen. Darauf habe Napoleon geantwortet: » Tant mieux!«

Luise zitterte vor dem Augenblick, bald dem verhaßten Manne gegenüberstehen zu müssen. Noch vor kurzem hatte sie sich vor ihrem Gatten so glücklich gepriesen, daß sie bei der Zusammenkunft mit dem »Ungeheuer« nicht zugegen sein müsse. Und nun sollte sie vor ihm erscheinen. Schon der Gedanke daran verursachte ihr Kopfschmerzen. Ihr Herz war zerrissen, und sie sollte die Liebenswürdige spielen. Tränen des Zornes und des Schmerzes standen in ihren Augen. Alles in ihr bäumte sich dagegen auf. Aber der Gedanke, daß Napoleon bei ihrem Anblick und von ihrer Würde beschämt sein werde, verlieh ihr Mut. Die Hoffnung belebte sie. Sie mochte und konnte schließlich nicht denken, daß ihr Erscheinen in Tilsit so ganz ohne Erfolg bleiben würde. Und resigniert schrieb sie an ihren Mann: »Ich komme, weil Du es für gut findest und weil Du und Hardenberg es zu wünschen scheinen.« Inzwischen hatte er ihr noch einen Brief voller Nichtigkeiten geschrieben. Unter anderem, daß Alexander sich besonders für die hübschen kleinen Mädchen in Tilsit interessiere. Von allem möglichen Klatsch aus dem Hauptquartier, von Einzelheiten über die verschiedenen Regimenter, Uniformen usw. Es kam Friedrich Wilhelm, wie es scheint, gar nicht zum Bewußtsein, wie es seiner Frau vor diesem entscheidenden Schritt zu Mute sein mußte. In ihr Tagebuch vermerkte sie: »Was mich das kostet, weiß mein Gott! ... Höflich und artig gegen Napoleon zu sein, wird mir schwer werden. Doch das Schwere wird nun einmal von mir gefordert. Opfer zu bringen bin ich gewöhnt.«

Am 4. Juli kam Luise in Begleitung der Gräfinnen Voß und Tauentzien und des Kammerherrn von Buch in Picktupönen, dem Hauptquartier Friedrich Wilhelms an und stieg im Pfarrhaus, dem ehemaligen Quartier Alexanders, ab. Anfangs hatte der Zar in Picktupönen gewohnt, aber Napoleon war es schließlich gelungen, ihn zu überreden, daß er zu ihm nach Tilsit übersiedelte. Auch Friedrich Wilhelm erhielt bei einem Müller in Tilsit sein Quartier angewiesen. Er aber kehrte jeden Abend nach den Unterhandlungen in sein Schulhaus nach Picktupönen zurück, um nicht der Gast Napoleons zu sein. Auch das war unklug. Denn dadurch gab er den beiden Kaisern um so mehr Gelegenheit, in den Unterhandlungen zu zweien ihre Freundschaft und auch ihre Politik zu befestigen.

Am nächsten Tag, am 5., sprachen der Großstallmeister Caulaincourt und der Palastmarschall Duroc bei der Königin vor und baten sie im Namen Napoleons um Entschuldigung, daß er ihr keinen Besuch in Picktupönen machen könne, da er die Neutralitätsgrenze nicht überschreiten dürfe. Er lade jedoch die Königin ein, zu ihm nach Tilsit zu kommen. So fuhr Luise, nachdem alles eingehend mit Hardenberg besprochen worden war und er ihr einiges aufgeschrieben hatte, was sie Napoleon sagen solle, am 6. Juli nach Tilsit zum französischen Kaiser. Sie hatte große Toilette gemacht und ein wundervolles weißes silberbesticktes Crepe-de-Chine-Kleid angelegt. Im Haar trug sie ein Perlendiadem und um den Hals große Perlenschnüre, ihren Lieblingsschmuck. Noch an demselben Tage schrieb Napoleon an Josephine nach Paris: »Die schöne Königin von Preußen soll heute mit mir speisen.«

Luise nahm es nicht an, daß Napoleon ihr eine Ehrengarde französischer Dragoner entgegensandte, wie er anfangs wünschte, sondern ließ sich von dem preußischen Gardedukorps begleiten. Unter dem klingenden Spiel der Truppen und Wachen Napoleons, deren Anblick ihr beinahe unerträglich erschien, hielt sie ihren Einzug in Tilsit. Sie stieg in dem Hause ab, das man Friedrich Wilhelm zur Verfügung gestellt hatte, obwohl Napoleon für sie ein besonderes Haus mit allem Luxus hatte einrichten lassen, der in der Stadt aufzutreiben war. Luise verschmähte auch diese Aufmerksamkeit ihres Feindes. Es war für sie schon genug, daß sie ihm ihren Besuch nicht hatte abschlagen können. Unterwegs hatte sie noch ein Brief des Königs erreicht mit der Nachricht, daß Hardenberg nun doch auf Napoleons hartnäckiges Drängen entlassen werden müsse. Sie war trostlos darüber.

Der Kaiser Alexander, Friedrich Wilhelm und der Graf von der Goltz, Hardenbergs Nachfolger, erwarteten sie in der bescheidenen Wohnstätte. Der Zar sprach ihr beruhigend zu und sagte: »Nehmen Sie es auf sich, und retten Sie den Staat!« überhaupt war jedermann bemüht, sie für den peinlichen Augenblick, dem sie entgegenging, zu ermutigen. Auch Kalckreuth gab ihr gute Lehren. Sie sollte das Vergangene vergessen, nicht an die persönlichen Beleidigungen denken, die Napoleon ihr zugefügt hätte, sondern nur an den König und die Rettung Preußens. Der armen Königin schwirrte der Kopf, und sie rief ganz verzweifelt den sie Umringenden zu: »Ach! jetzt bitte ich, schweigen Sie, daß ich zur Ruhe komme und meine Gedanken sammle.«

Im nächsten Augenblick war vor dem Hause Pferdegetrappel hörbar. Man ließ die Königin allein. Die Gräfin Voß und die Gräfin Tauentzien gingen hinunter, um Napoleon am Fuße der Treppe zu empfangen. Er ritt einen kleinen weißen Araber und hatte seinen ganzen Generalstab mitgebracht, um Preußens Königin einen Besuch abzustatten. Alexander und Friedrich Wilhelm empfingen ihn vor der Tür. Leichtfüßig sprang Napoleon ab und die enge Treppe hinauf, wo Luise ihn, vom König vorgestellt, empfing. Der Kaiser hatte eine kleine Reitpeitsche in der Hand. Als er die Treppe hinaufeilte, grüßte er höflich nach allen Seiten und wippte dabei leicht mit der Gerte.

Die Königin sah in diesem Augenblick schöner aus denn je. Ihre Schönheit war wahrhaft königlich zu nennen. Der Kummer und all die sorgenvollen Stunden hatten den feinen Zügen die zarte Weihe einer Dulderin verliehen. Ihr Gesicht war blaß und erschien dadurch wie von überirdischem Hauch durchgeistigt. Ihre schönen großen Augen leuchteten in dem Vorgefühl einer guten Tat, die sie vollbringen würde, denn sie war jetzt sicher, das Herz des Siegers zu erweichen. Die ganze Gestalt Luises war von so bezwingendem Liebreiz und so edler Hoheit, daß Napoleon im ersten Augenblick ein wenig verlegen schien, wenn er auch später keck behauptete, die Königin habe ihn wie Fräulein Duchesnois auf der Bühne als Ximena empfangen, was ihn an ihr sehr gestört habe. Aber ihre Holdseligkeit machte doch Eindruck auf ihn. Er schien ein wenig ratlos und zum erstenmal vielleicht in seinem Leben die Situation nicht zu beherrschen.

Der Königin verlieh die Sache, um derentwillen sie diesen Schritt getan hatte, Mut und Festigkeit, obwohl gerade ihre Lage eine höchst unangenehme hätte sein können. Sie war »ganz erfüllt von dem großen Gedanken ihrer Pflicht«. Ihr klarer Verstand ließ sie in diesem Augenblick alles Vergangene vergessen. Sie empfing den Kaiser der Franzosen mit einer höflichen Redensart, die sich auf die elende Stiege bezog, die er hatte hinaufsteigen müssen, um zu ihr zu gelangen. Auch Napoleon hatte sich schließlich gefaßt und kavaliermäßig geantwortet: »Was tut man nicht, um ein solches Ziel zu erreichen?« Dann sprachen sie lange miteinander. Kein Zeuge hat die Unterhaltung, die sich zwischen Frankreichs Kaiser und Preußens Königin entspann, mit angehört; der Minister Talleyrand war nicht zugegen.

Auf Luise machte die Erscheinung des »Gefürchteten« keinen ungünstigen Eindruck. Alle Menschen, die ihr nahestanden, ihr Mann, die Gräfin Voß, Frau von Berg und viele andere waren sich vollkommen über Napoleons abschreckende Häßlichkeit einig. Friedrich Wilhelm hatte ihn ihr als »äußerst gemein aussehend« beschrieben, Frau von Voß als »auffallend häßlich mit einem dicken, aufgedunsenen, braunen Gesicht, korpulent, klein und ganz ohne Figur«. Sie fand, daß seine großen runden Augen unheimlich umherrollten, und er wie »die Inkarnation des Erfolges« aussah. Nur dem Munde und den Zähnen ließ die Voß ihre Schönheit.

Die Königin Luise war gerechter. Sie glaubte an dem Kopfe Napoleons die reinen Linien der Cäsarenhäupter zu entdecken. Er erschien ihr edel und vornehm im Ausdruck. An ihren Bruder schrieb sie später: »Sein Kopf ist schön geformt; die Gesichtszüge kündigen den denkenden Mann an. Das Ganze erinnert an einen römischen Kaiser. Beim Lächeln hat er um den Mund herum einen Zug von Güte; überhaupt kann er sehr liebenswürdig sein.« Kurz, als Napoleon in seiner schlichten grünen Uniform, ohne allen Prunk vor ihr stand, da mochte sie kaum glauben, daß dieser kleine, unscheinbare Mann ihrem Lande durch seinen Ehrgeiz so viel Unglück zugefügt hatte. Und in dieser versöhnlichen Stimmung gewann sie es gleich in den ersten Augenblicken über sich, von den Angelegenheiten zu sprechen, die ihr Herz bedrückten. Sie sagte Napoleon, er möchte sie nicht verkennen. Wenn sie sich in die Politik mische, so geschehe es nur, weil sie sich als Landesfürstin und Mutter ihrer Kinder verpflichtet fühle, alles zu versuchen, um ihnen Leid und Not zu ersparen. Napoleon schien indes nicht besonders geneigt zu sein, sich mit ihr in ein politisches Gespräch einzulassen. Er unterbrach die Königin mit Beteuerungen und höflichen Phrasen und lenkte die Unterhaltung absichtlich immer wieder auf nebensächliche Dinge, genau wie bei der Zusammenkunft mit Friedrich Wilhelm. Ihn hatte er über Uniformen befragt, und sie glaubte er über Toilettenfragen unterhalten zu können. Er fragte sie, wo sie das herrliche Kleid habe machen lassen. Ob man in Schlesien auch Crepe-de-Chine verfertige usw. Es war wenig taktvoll, daß er die Königin gerade in diesem für sie so tragischen Augenblick dermaßen oberflächlich einschätzte. Wie konnte er annehmen, daß sie jetzt Interesse für Mode und Tand habe? Und wäre es auch nur ein Trick gewesen, um sie von einer politischen Unterhaltung abzubringen, so muß man ebenfalls zugeben, daß diese List von ihm weder geistreich erfunden, noch taktvoll war.

Die tiefgebeugte Frau aber ließ sich nicht beirren. Als vollkommene Beherrscherin der Situation wies sie Napoleon mit den Worten zurecht: »Sire, sind wir hierher gekommen, um von nichtigen Dingen zu reden?« Und damit hatte sie Napoleons Achtung gewonnen. Er hörte ihr jetzt aufmerksamer zu. Je weiter die Unterhaltung fortschritt, desto größere Zuversicht gewann Luise, desto mehr Vertrauen setzte sie in sein Verhalten. Auch Napoleon schien sehr von ihr eingenommen zu sein. Vielleicht wäre er dem unwiderstehlichen Zauber von Frauenschönheit und Frauenliebreiz, der von Luise ausstrahlte, unterlegen, wenn seine Politik nicht stärker in ihm gewesen wäre. Zum Unglück für die Sache trat auch Friedrich Wilhelm gerade in dem Augenblick ins Zimmer, als Napoleon beinahe der Königin Versprechungen machen wollte. Jedenfalls gab Napoleon ihr Antworten, die sie wohl zu gewissen Hoffnungen berechtigten, ihn aber zu nichts verpflichteten. Es schien, als gäbe er sich ganz dem angenehmen Gefühl hin, mit einer schönen, geistreichen Frau zusammen zu sein, ohne ihrem Zauber ganz zu unterliegen. Er war liebenswürdig und zuvorkommend, nichts weiter.

Der schwedische Gesandte von Brinckmann zeichnete einen Teil der Unterredung nach den mündlichen Mitteilungen, die die Königin ihm machte, auf. Danach soll Napoleon unter anderem zu ihr gesagt haben: »Warum haben Sie mich gezwungen, die Dinge aufs Äußerste zu treiben? Wie oft habe ich Ihnen Frieden angeboten. Österreich, das sich ungefähr in der gleichen Lage befand, wie Sie nach der Schlacht von Auerstädt, glaubte, vernünftige Bedingungen nicht zurückweisen zu können, obwohl es noch zwei intakte Königreiche besaß. Sie aber haben stets jedes freundschaftliche Abkommen abgelehnt.« – Worauf die Königin antwortete: »Nach der Schlacht von Auerstädt war es gewiß nicht der König, der die Unterhandlungen abgebrochen hat, und in letzter Zeit hing es nicht mehr von uns ab, auf Sonderverhandlungen einzugehen.« – Im weiteren fragte Napoleon sie noch, was sie eigentlich für den Frieden wünsche. – »Nun,« sagt« Luise, »ich gebe mich über unsere Lage keiner Täuschung hin. Ich weiß, daß wir Opfer bringen müssen. Wenigstens aber trenne man von Preußen nicht Provinzen, die ihm seit Jahrhunderten gehören. Man nehme uns nicht Untertanen, die wir wie Lieblingskinder lieben ... Der Krieg ist nicht zu unseren Gunsten ausgefallen, aber er hat die Anhänglichkeit unserer Völker an uns nicht vermindert – ich rufe Sie selbst zum Zeugen auf – und das ist ein großer Trost für mich.« – Darauf Napoleon: Leider, Majestät, stehen die allgemeinen Kombinationen oft den persönlichen Rücksichten entgegen.« – »Ich verstehe nichts von den großen politischen Kombinationen. Aber ich glaube, meiner Frauenwürde nichts zu vergeben, wenn ich den grausamen Schmerz des Königs betone, falls er einige der ältesten Provinzen seines Landes abtreten müßte. Trotzdem Sie mir einen Vorwurf wegen der Verlängerung des Kriegs gemacht haben, so kann ich mir doch nicht denken, daß Standhaftigkeit im Unglück in Ihren Augen eine Schande ist. – Aber«, fuhr sie fort, als Napoleon gar nichts entgegnete, »Sie lassen mich immer allein sprechen, ohne auf meine Hauptfrage etwas zu erwidern. Und doch kostet es Sie nur ein Wort, um einen vernünftigeren Frieden zu schließen.«

Darauf hatte Napoleon beteuert, es liege nicht in seiner Absicht, Preußen zu vernichten.

Als er sich dann von ihr verabschiedete, flackerte im Herzen der unglücklichen Königin ein Hoffnungsschimmer auf. Sie war so reizend in ihrer Liebenswürdigkeit gewesen und hatte alles aufgeboten, um Napoleon zu gewinnen, ohne ihrer Würde etwas zu vergeben. Und er hatte gesagt: »Wir werden sehen! Wir werden sehen!« Das waren seine letzten Worte gewesen. Dann hatte er Luise für den Abend zum Diner eingeladen und war gegangen.

Sollte Napoleons eiserner Wille beim Anblick dieser liebenswürdigen Frau wirklich schwach geworden sein, so hat seine Schwäche jedenfalls nur sehr kurze Zeit angehalten. Denn längst war Preußens Geschick in seinem Kopfe beschlossen. Um keinen Preis hätte er seine politischen Absichten von einem inneren Gefühl abhängig gemacht. Ein Staatsmann wie er konnte einem solchen Einfluß nicht unterliegen, wenn er auch später auf Sankt Helena zum General Gourgaud sagte: »Die Königin Luise kam zu spät nach Tilsit. Alles war bereits entschieden ... Ich konnte Magdeburg nicht hergeben, weil ich es brauchte, um den König von Sachsen zu schützen.«

Froh und hoffnungsvoll fuhr Luise um 8 Uhr abends in dem achtspännigen Staatswagen Napoleons an der Seite des Marschalls Berthier zum Galadiner des Kaisers. Sie war heiterer Laune. Nach langer Zeit konnte sie wieder ein wenig lachen. Die Anwesenheit vieler Gäste – außer Alexander I. und dem König waren noch der Prinz Heinrich von Preußen, der Großfürst Konstantin, König Joachim Murat, der Kronprinz Ludwig von Bayern und die Gräfin Voß zugegen – verlieh dieser neuen Begegnung mit Napoleon einen mehr gesellschaftlichen Charakter. Und wären die traurigen Ereignisse nicht gewesen, die eben diese Zusammenkunft der Fürsten veranlaßten, Luise hätte meinen können, sie befände sich in einer glänzenden Abendgesellschaft. Sie strahlte wieder in ihrer anmutigen Schönheit. Ein hochrotes, goldgesticktes Gazekleid ließ sie besonders jung und hübsch erscheinen. Ale Kopfschmuck trug sie einen Turban aus rotem Seidenchiffon, der sie sehr gut kleidete. Napoleon machte ihr über diesen Turban ein scherzendes Kompliment und sagte, er könnte vielleicht dem Kaiser Alexander, der mit dem Türken auf dem Kriegsfuß stände, unangenehm sein. Im gleichen scherzenden Ton gab Luise ihm zurück, daß ihr Turban doch höchstens seinen Mamelucken Rustam interessieren könne. So verlief die ganze Mahlzeit in sehr angenehmer Stimmung. Napoleon war gegen Luise äußerst ritterlich und aufmerksam und unterhielt sich besonders freundlich mit ihrer Oberhofmeisterin.

Nach Tisch nahm er aus einer in der Nähe stehenden Vase eine Rose und überreichte sie galant der Königin. Luise zögerte zuerst, sie anzunehmen, dann aber erinnerte sie sich als echte Frau auch bei dieser Gelegenheit ihrer diplomatischen Aufgabe und sagte lächelnd, ja, sie wolle sie nehmen, aber nur mit Magdeburg! Damit war die Unterhaltung über die schwebende Frage wieder angeknüpft. Napoleon fragte die Königin, wie Preußen es eigentlich habe wagen können, mit ihm Krieg zu führen, und Luise gab ihm die vom Minister Talleyrand so sehr gerühmte stolze Antwort: »Sire, der Ruhm Friedrichs des Großen hat uns über unsere Macht getäuscht, angenommen, daß wir uns getäuscht haben.«

Da der Minister bei der ersten Zusammenkunft Napoleons und Luises nicht zugegen war, kann er diese Worte aus dem Munde der Königin eben nur bei der zweiten Unterhaltung nach dem Diner gehört haben. Napoleon war auch jetzt sehr höflich, machte ihr jedoch auch diesmal keine bestimmten Versprechungen. Er wich der Antwort geschickt aus. »Sie entwickelte«, sagte er auf Sankt Helena, »mir gegenüber ihren ganzen Geist, und sie hatte sehr viel. Alle ihre Manieren waren sehr angenehm, aber ich war entschlossen, festzubleiben, obgleich ich meine ganze Aufmerksamkeit zusammennehmen mußte, um mich auf keinerlei Verpflichtungen und zweideutige Versprechungen einzulassen, um so mehr, da man mich, und ganz besonders der Kaiser Alexander, aufmerksam beobachtete.« Nichtsdestoweniger endete auch dieser Tag mit Hoffnungen für Luise, die mit dem Ergebnis ihrer Unterhaltung mit dem Kaiser der Franzosen nicht unzufrieden war, denn zum Schluß hatte er noch zu ihr gesagt: »Madame, man hat mir immer erzählt, Sie mischten sich in die Politik, und nun bedauere ich, nach allem was ich gehört habe, daß dies nicht der Fall ist.«

Desto bitterer war die Enttäuschung, desto trauriger die Erfahrung, die sie am nächsten Tage erleben sollte. Der Frieden, der vor ihrer Ankunft in Tilsit zu keinem Abschluß hatte kommen können, war plötzlich binnen vierundzwanzig Stunden unterzeichnet worden, ohne daß Napoleon noch eine Zusammenkunft mit Luise gewünscht hätte. Er war an diesem Tage mehrmals an ihrem Hause vorübergeritten, aber nicht zu ihr hinaufgekommen. Fürchtete er am Ende doch noch, dem Zauber ihrer Persönlichkeit zu unterliegen, wie im Jahre 1802 der russische Kaiser, der nur der Königin zuliebe Preußens Verbündeter wurde? Napoleons ehrgeizige Pläne und seine Politik gestatteten nicht, daß in seinem Herzen ein Gefühl Platz nahm, dem mancher in seiner Lage unterlegen wäre. Noch am Abend des 6. Juli hatte er zum Zaren gesagt: »Die Königin von Preußen ist eine reizende Frau; ihre Seele entspricht ihrem Geist, und wahrhaftig, anstatt ihr eine Krone zu nehmen, möchte man versucht sein, ihr eine andere zu Füßen zu legen! ... Der König von Preußen ist zur rechten Zeit dazu gekommen, denn eine Viertelstunde später hätte ich der Königin alles versprochen.«

Und doch mußte Luise zu ihrem Schmerze erfahren, daß seine Forderungen weit härter waren als vor ihrer Ankunft. Ein so unglückliches Ergebnis traf sie wie eine tiefe persönliche Erniedrigung. Jedenfalls ließ sein eiliges Handeln darauf schließen, daß er sich ihr gegenüber doch nicht ganz sicher und fest fühlte, wenn er auch zu seinem Großstallmeister Caulaincourt sagte: »Mein Plan stand fest, und weiß Gott, die schönsten Augen der Welt – und sie waren sehr schön, Caulaincourt – können mich nicht einen Finger breit davon abbringen!« Auch an die Kaiserin Josephine schrieb er am 7. und am 8. Juli: »Die Königin von Preußen hat gestern mit mir gespeist. Ich mußte tüchtig auf meiner Hut sein, um ihr nicht einige Konzessionen für ihren Mann zu bewilligen, zu denen sie mich nötigen wollte. Aber ich war galant und hielt mich an meine Politik. Die Königin ist sehr liebenswürdig ... Wenn Du diese Zeilen erhältst, ist der Frieden mit Preußen und Rußland geschlossen und Jérôme als König von Westfalen mit drei Millionen Untertanen anerkannt. Aber dies nur für Dich« ... Im zweiten Brief heißt es: »Die Königin von Preußen ist eine entzückende Frau. Sie ist sehr liebenswürdig gegen mich. Du brauchst aber nicht eifersüchtig zu sein. Ich bin wie ein Wachstuch, an dem alles abgleitet ... Es würde mich übrigens teuer zu stehen kommen, den Galanten zu spielen.«

Der Frieden war bekanntgemacht worden. Preußen mußte alle Provinzen westlich der Elbe mit der Altmark und mit Magdeburg, Kottbus, Kuxhaven, den Netzedistrikt und Kulm, und einen Teil Polens, Neu-Ostpreußen, Südpreußen und Danzig mit einem Umkreis von einer Meile um die Stadt, abtreten. Memel war für den russischen Kaiser bestimmt, aber er nahm es nicht an. Jérôme wurde König von Westfalen. Aus den polnischen Besitzungen wurde das Großherzogtum Warschau für Napoleons Bundesgenossen, den König von Sachsen. Als der König bemerkte, daß das wohl für den Verrat wäre, den Sachsen an ihm geübt habe, wurde Napoleon maßlos wütend und beide Monarchen schrien sich gegenseitig an. Alexander erhielt den Bezirk Bialystok. Außerdem hatte Napoleon in dem Friedensvertrag ausdrücklich bemerkt, daß Preußen die wenigen Vorteile, die es noch im Frieden von Tilsit davontrug »nur aus Achtung für den Kaiser von Rußland« gewährt bekomme. Also nicht etwa weil die Königin vermittelnd gewirkt habe. Überdies verpflichtete sich Preußen, dem englischen Handel seine Häfen zu verschließen, kurz, es gab sich vollkommen in die Hände des Siegers.

Eine größere Schmach als diese konnte Luise nicht angetan werden. Sie war nach Tilsit gekommen, hatte all ihren Stolz und alle Rücksicht außer acht gelassen, die sie sich selbst und ihrer Stellung schuldig war, um Napoleon für ihr Land um bessere Bedingungen zu bitten. Und nun hatte sie nicht das geringste erreicht! Bei der Abschließung des Friedens hatte Napoleon äußerst hart zu dem Grafen von der Goltz gesagt, alles, was er mit der Königin gesprochen habe, seien nur höfliche Phrasen gewesen, und Preußen verdanke seine Erhaltung nur dem Zaren, denn ohne diesen hätte er seinen Bruder Jérôme auf den preußischen Thron gesetzt. »Die Königin Luise«, fuhr er fort, »ist nie meine Freundin gewesen ... aber ich verzeihe es ihr. Als Frau hatte sie es nicht nötig, die politischen Interessen genau zu erwägen. Sie ist für ihre Herrschsucht bestraft, aber schließlich hat sie viel Charakter im Unglück bewiesen ... Man muß ihr die Gerechtigkeit lassen, daß sie sehr verständige Dinge gesagt hat ... Sie hat mir wenigstens mehr Vertrauen entgegengebracht als der König, der es nicht für nötig hielt, mir das seine zu schenken.«

Am Abend stand Luise noch die entsetzliche Qual bevor, wiederum mit Napoleon an seiner Tafel zusammenzukommen. Er gab ihr zu Ehren sein letztes Festmahl. Es glich eher einem Leichenschmaus. Die Gesellschaft war schweigsam und niedergeschlagen. Napoleon schien verlegen zu sein. Auf allen Anwesenden lasteten die Ereignisse wie ein Alp, und die Unterhaltung war gezwungen, obgleich der ritterliche Murat in seiner Art versuchte, einen leichteren Ton anzuschlagen. Es gelang ihm nicht.

Als die Königin nach der Tafel nochmals Napoleon gegenüber auf die politischen Angelegenheiten zu sprechen kam, denn sie wollte bis zum letzten Augenblick nichts unversucht lassen, schnitt er ihr ziemlich barsch das Wort ab und sagte: »Sie haben mich bis auf den letzten Augenblick ausgepreßt!« Auf dem Wege zu ihrem Wagen, den sie an der Hand Napoleons zurücklegte, konnte sie sich indes nicht enthalten, zu bemerken: »Ist es denn möglich, daß, nachdem ich den Mann des Jahrhunderts und der Geschichte so in der Nähe gesehen habe, er mir nicht die Genugtuung gibt, meiner ewigen Dankbarkeit sicher zu sein?« Seine kurze Antwort darauf war: »Was wollen Sie, Madame, ich bin zu bedauern, es ist eine Wirkung meines schlechten Sterns.«

Traurig und tiefgekränkt fuhr die Königin davon. Wie Marie Tudor hinsichtlich Calais pflegte sie später zu sagen: »Wenn man mein Herz öffnen könnte, würde man darin den Namen Magdeburg eingegraben finden.« Sie hat Napoleon niemals wiedergesehen, obwohl sie in späteren Jahren noch zweimal die Absicht hatte, mit ihm zusammenzukommen. Ihre Meinung über ihn war jedoch, obgleich sie sich verraten, getäuscht und als Opfer betrachtete, nach der Zusammenkunft in Tilsit weit günstiger als zuvor. Dazu mochte wohl der Umstand beitragen, daß der Kaiser ihr seitdem bei jeder Gelegenheit die größte Achtung und Bewunderung entgegenbrachte. Wenn die Rede auf die Königin von Preußen kam, sprach er stets nur in Ausdrücken des höchsten Lobes von ihr. Nie wieder gestattete er sich, ihre Person zu verhöhnen oder zu schmähen. Nun, da er sie kannte, wußte er, daß eine solche Frau nur Achtung, Ehrfurcht und Bewunderung verdiene. Zum Kaiser Alexander hatte er nach den Ereignissen von Tilsit gesagt, er glaube wohl, daß die Königin die öffentlichen Angelegenheiten besser führen würde als der König.

Wenn Luise dennoch, trotz aller klugen Diplomatie, nichts hatte ausrichten können, so lag das nicht an ihrem Ungeschick, sondern daran, daß Napoleons Wille in der Politik unbeugsam war, und er sich um keinen Preis von einer Frau hätte bestimmen lassen, an seinen Forderungen etwas zu ändern. »Die Staaten sind verloren, sobald Frauen die öffentlichen Angelegenheiten in die Hand nehmen ... Mir würde es schon genügen, wenn eine Frau etwas wollte, um gerade das Gegenteil zu tun!« Das war sein Grundsatz, und von dem ist er nie abgewichen! Dennoch war es nicht klug von ihm, vielleicht sogar ein entscheidender Fehler seiner Politik. Hätte er in Tilsit den Bitten der Königin nachgegeben und Preußen auch nur einigermaßen geschont, er würde es sich anstatt zum Feind zum Freund gemacht, oder sich wenigstens in ihm einen neutralen Staat geschaffen haben. Vielleicht würde dann Preußen 1813 nicht gegen ihn die Waffen ergriffen, sich nicht erhoben haben. In dem Scheitern der Mission Luises lag eigentlich der Anfang zu Napoleons Untergang, denn das Elend und die Bedrückung Preußens schufen erst die Grundlage zur Einigung und Befreiung Deutschlands.

Diese Voraussicht konnte aber weder Luise noch jemand ihrer Umgebung damals haben. Man sah vorläufig nur Preußens Mißgeschick und Elend.

In Alexander besonders hatte Luise sich bitter getäuscht. Gneisenau hatte recht, als er am 3. März 1809 an den Freiherrn vom Stein schrieb: »Dieser Alexander ist zu Preußens Unglück geboren.«