|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Königin Luise.

Stich von F. W. Nettling

Die Schulden Friedrich Wilhelms II. – Sparsamkeit des jungen Königs – Luises Einfachheit in der Kleidung – Ihr geringes Budget – Abschaffung der Günstlings- und Mätressenwirtschaft – Friedrich Wilhelms III. große Bescheidenheit – Hoffeste – Die Tanzlust und Vergnügungssucht der Königin – Ihre Geistesbildung – Ihre Beziehungen zu Dichtern, Schriftstellern und Philosophen der Zeit – Frau von Berg – Oberst Massenbach, ihr geistiger Berater – Der geistige Einfluß der Frau von Kleist auf Luise – Goethes Mutter – Die geringen geistigen Interessen des Königs – Die Huldigungsreise – Die Fischersfrau von Schwedt – Luises Sehnsucht nach inoffiziellem Leben – Die Mesalliance Friederikes – Sie muß den Hof verlassen – Glückliches Wiedersehen – Die Großfürstin Helene Pawlowna in Berlin – Friedrich Wilhelm verliebt sich in sie.

Es war keine erfreuliche Erbschaft, die Friedrich Wilhelm III. und Luise antraten. Der alte König hatte viele Millionen Schulden hinterlassen, und der Sohn mußte versuchen, durch Sparsamkeit das wiedergutzumachen, was der Vater vergeudete. Daher gedachte er auch seinen Haushalt nicht zu vergrößern. Er blieb vorläufig mit seiner Familie, die sich inzwischen wieder um ein Kind vermehrt hatte, im Kronprinzenpalais wohnen und mied allen Glanz. »Der König wird von den Einkünften des Kronprinzen leben müssen«, hatte er bei seiner Thronbesteigung geäußert, und es waren nicht nur leere Phrasen gewesen, die er sagte. Zunächst zeigte sich diese sparsame Einfachheit in seiner Kleidung. Er schaffte die langen seidenen Strümpfe und die Schnallenschuhe ab und führte das lange Beinkleid mit Stiefeln ein. Auch Perücken gab es nicht mehr. Darin waren Frankreich und England vorbildlich gewesen. Nicht einmal Puder auf dem Haar wurde noch geduldet, weil auf dem Haarpuder eine ziemlich hohe Steuer lag. Nur den kleinen Zopf mit dem Haarbeutel behielt der König noch für sich und seine Soldaten bei. Er wurde erst 1806 abgeschafft.

Auch Luise war von Natur aus einfach in ihrer Kleidung. Ihre reizvolle Erscheinung bedurfte keines äußeren Prunkes. Am schönsten sah sie in leichten weißen Musselinkleidern aus, die aschblonden Locken nur mit einem Band zusammengehalten. Ein Göttinger Student sah sie im Sommer 1797 in Kassel und war von ihrer Erscheinung so hingerissen, daß er begeistert an einen Freund schrieb: »Ihre Gestalt hat etwas Ätherisches, welches durch die sehr dünne Kleidung noch unterstützt wird; o des schönen Weibes, der Königin! – hättest du sie nur gesehen, wie sie mit einem holden Blick alle Herzen fesselte.« – Zu Festlichkeiten erschien sie dann allerdings auch, der Mode der Zeit nach, reich geschmückt mit Kleidern und Geschmeide aus Paris. Sie hatte einen ausgesprochen guten Geschmack, und die Berliner Modedamen kopierten ihre Kleider bis ins kleinste. Sogar das Band, das Luise unter dem Kinn trug, wurde Mode. Aber sie legte es hauptsächlich an, um den ein wenig zu dicken Hals zu verbergen, einen Schönheitsfehler, den sie natürlich nicht gern zur Schau trug. Und damit es nicht auffiel, trug auch Friederike ihr zu Liebe dieselbe Kinnbinde. Beide Schwestern waren fast immer gleichgekleidet, Friederike vielleicht noch etwas eleganter als die Königin. Sie war auch die Graziösere. Später ärgerte Friedrich Wilhelm sich oft, daß man immer nur von der Eleganz seiner Schwägerin sprach, und so wollte er seine Frau ebenfalls reich gekleidet sehen. Nur Schminke und Puder konnte er nicht vertragen. Es gehörte indes damals vielleicht mehr wie heute zur Vervollständigung der Toilette der Frau. Und so hat sich denn auch die deutscheste aller Fürstinnen, Königin Luise, mit dem feinen roten Stift die Lippen gezeichnet und ein wenig Rouge aufgelegt.

Im allgemeinen war Luise sparsam, aber mit ihrem Geld kam sie doch nie aus. Sie sollte auch als Königin von dem Jahrgeld der Kronprinzessin leben, und das ging nicht. Es traten an sie jetzt doch andere Anforderungen heran. Allein schon ihre Wohltätigkeit erforderte größere Summen. Und da sie gern gab, schmolz ihr Budget immer schnell zusammen. Sie hatte gehofft, daß sie als Königin etwas großzügiger im Geben sein könne, aber die tausend Taler, die ihr monatlich zur Verfügung standen, reichten nicht weit. Bald hatte sie Schulden über Schulden. Und da sie es nicht direkt ihrem Mann zu sagen wagte, wandte sie sich an den Kabinettsrat Beyme. Der stellte dann dem König vor, daß die Königin unmöglich so knapp gehalten werden könne, und Friedrich Wilhelm bewilligte ihr, daß sie alles aus seiner Schatulle bezahlen dürfe. Allerdings knüpfte er die Bedingung daran, daß sie alle Ausgaben genau aufschreibe.

Im Privatleben Luises und Friedrich Wilhelms gingen nach der Thronbesteigung keine wesentlichen Veränderungen vor sich. König und Königin führten keine getrennten Hofhaltungen, wie es bisher am preußischen Hofe üblich gewesen war. Friedrich Wilhelm III. wollte, wie er sich ausdrückte, » en famille« leben. Und so blieb es. Als am ersten Tags seines Königtums das neue Zeremoniell einsetzte, und einer der Kammerdiener vor dem König die beiden Flügeltüren aufriß, sagte Friedrich Wilhelm ironisch: »Bin ich denn in der kurzen Zeit so dick geworden, daß eine Tür nicht mehr genügt?« Schon als Kronprinz hatte er sich vorgenommen und seine Ansichten in einer Art Denkschrift niedergelegt, in allem gerade das Gegenteil von dem zu tun, was sein Vater getan hatte. Er wollte vor allem keine Mätressen- und Günstlingswirtschaft, keinen Luxus und keine Verschwendung in irgendeiner Form. Seine Politik sollte eine Friedenspolitik mit einer starken Heeresmacht sein. Vor allem aber war er der Ansicht, daß er nicht, wie er wollte, über seine Einkünfte verfügen könne, denn sie gehörten dem Staate. Deshalb vermied er auch alles, was eine Erhöhung des Budgets erfordert hätte, vermochte sich aber doch nicht allen Repräsentationspflichten zu entziehen.

Sobald die sechs Wochen Hof- und Landestrauer vorüber waren, folgten Feste auf Feste. Sie waren schon durch die Krönung und Huldigung bedingt, und daher sehr prächtig. Auf diesen Bällen hat sich besonders Luise sehr fröhlich vergnügt, denn sie tanzte, wie wir wissen, für ihr Leben gern. War sie doch erst zweiundzwanzig Jahre alt, lebenslustig und sorglos. Jedes Vergnügen kostete sie bis zur Neige aus. Es kam vor, daß der König, dem alle Feste ein Greuel waren, sich von einem Hofball bereits um 1 Uhr zurückzog, während Luise bis 6 Uhr morgens aushielt. Am andern Tag schlief sie dann bis Mittag, während der König schon am frühen Morgen seine Regimenter musterte. Bisweilen trieb Luise es ihm ein wenig zu toll mit ihrer Tanzwut. Dann gab er ihr ernstlich Verweise. Es nützte nichts. Ihre Jugendlust war stärker, und die hübschen jungen Frauen an dem jungen Hof waren ebenso vergnügungssüchtig als ihre reizende Königin. Luises unbezwingliche Fröhlichkeit verscheuchte auch meist sehr schnell des Königs schlechte Laune und die gedrückten Stimmungen, an denen er von Jugend auf litt.

Am beliebtesten waren Tanzfeste mit Tanzvorführungen, an denen die Königin und die Prinzessinnen persönlich teilnahmen. Das war für alle eine willkommene Abwechslung, denn die Proben dazu waren äußerst lustig und ungezwungen. Sie fingen meist um 11 Uhr vormittags an und endeten erst um 4 Uhr nachmittags. Alle Etikette war verbannt. In den Pausen veranstaltete man kleine Diners. Luise und ihre Hofdamen, die Prinzen und hohen Offiziere saßen dann gemütlich mit dem Tanzmeister Telle, dem Kapellmeister Himmel, dem Kostümier Hirt und dem Festordner Kiesewetter an einem Tisch. Später nahm an diesen Theaterproben auch einmal der Herzog Karl August von Weimar teil und trieb dabei die übermütigsten Scherze.

Man hat Luise diese Vergnügungssucht sehr übelgenommen, besonders in einer für Preußen so kritischen Zeit, da alles auf dem Spiele stand. Ihre Zeitgenossen sagten, sie habe ihre Zeit vertändelt und sich vom Unglück überraschen lassen. Heinrich von Kleist ging sogar so weit, daß er an seine Schwester schrieb: »Die Seele der Königin schien noch vor kurzem mit Nichts beschäftigt, als wie sie beim Tanzen oder beim Reiten gefalle.« Dieser Vorwurf trifft Luise nur zum Teil. Gewiß ist, daß sie sich in ihrer großen Jugend und mit ihrer heiteren Charakterveranlagung dem Vergnügen sorglos hingab und sich in den ersten Jahren nach der Thronbesteigung wenig um Politik kümmerte. Später wird man jedoch sehen, daß sie sich leider zuviel darum gekümmert hat und nicht immer das Richtige traf. An der Seite eines sehr launenhaften Mannes, der sie wohl liebte, aber oft hart und griesgrämig war, hatte sie wohl auch bisweilen das Bedürfnis nach ausgelassener Fröhlichkeit. Nie aber verlor sie sich in diesen Genüssen, so sehr sie sie auch liebte. Und wir können ihr mit ihrem Bruder das Zeugnis ausstellen, daß gewiß »eine sehr hohe Kraft des Herzens und des Geistes dazu gehörte, sich stets so treu zu bleiben«, wie sie es tat.

Ihre innere Bildung vernachlässigte sie keineswegs, obwohl sie in dieser Hinsicht ebenfalls nicht immer mit richtigem Gefühl die Auswahl traf, die ihrem Geiste nötig gewesen wäre. So lasen sie und der König besonders gern die Tugend- und Edelmutsromane August Lafontaines, der in Halle lebte und einer der gelesensten Schriftsteller war. Jederzeit haben die Menschen Kontraste geliebt. In dem sittenlosen Berlin verschlang man damals jenes sentimentale Zeug und versetzte sich dadurch künstlich in eine Welt des Scheins und Trugs. Auch Luise folgte in der Vorliebe für diese Lektüre nur dem Zuge der Zeit, einer Modelaune. Es schadete ihrer Geistesbildung nicht, weil sie in höherstehender Literatur wieder einen Ausgleich fand. Aber für den an sich schwachen Charakter des Königs lag darin eine Gefahr. Denn jene Romane nährten in ihm eine sehr bequeme Gefühlsduselei, die ihn oft zu einer allzu zaghaften weichherzigen Rücksicht veranlaßte, wo kräftiges, energisches Handeln am Platze gewesen wäre.

Lafontaine wurde für den Genuß, den er dem Königspaare durch seine Romane bereitete, reichlich belohnt. Friedrich Wilhelm III. ernannte ihn zum Kanonikus. Außerdem verdiente Lafontaine ein Vermögen mit seinen vielgelesenen Schriften. Er lebte so gut und so genießerisch, daß er sich »zu faßartiger Beleibtheit ausmästete«, wie sich Varnhagen von Ense ausdrückt, der ihn kennenlernte.

Glücklicherweise fühlte Luise das Bedürfnis auch nach besserer geistiger Nahrung, als ihr der seichte Lafontaine bieten konnte. Von anderen Dichtern und Schriftstellern der Zeit las sie hauptsächlich Schiller und Jean Paul. Zu beiden stand sie in sehr lebhaften persönlichen Beziehungen. Jean Paul widmete ihr und ihren Schwestern seinen Titan. Er war ein gern gesehener Gast bei Luises Schwester in Hildburghausen, der »Singelotte«. Von dort aus schrieb der Dichter einmal, im Mai 1799, an seinen Freund Otto: »Diese Wesen (die drei Schwestern der Königin) lieben und lesen mich, und wollen nun, daß ich noch acht Tage bleibe, um die erhabene schöne vierte Schwester, die Königin von Preußen, zu sehen.« Luise kam, Jean Paul sah sie und wurde einer ihrer größten Bewunderer. Bei ihrem Tode erinnerte er sich noch dieser ersten Begegnung und legte seine Empfindungen nieder in den »Schmerzlich tröstenden Erinnerungen an den 19. Julius 1810,« die er ihrem Bruder widmete.

Vor allem aber liebte Luise Schiller. »Ach, auch in meinem Schiller hab' ich wieder und wieder gelesen! Warum ließ er sich nicht nach Berlin bewegen?« schrieb sie 1808 noch aus Königsberg. Sie und ihr Mann haben Schiller wiederholt aufgefordert, seinen Wohnsitz nach Berlin zu verlegen und ihr Hofdichter zu werden, wie es Goethe bei Karl August war. Schiller konnte sich, wie es scheint, nicht dazu entschließen. Berlin gefiel ihm zwar besser als Jena, aber es war ihm wohl zu teuer. Seine Stücke sah Luise sich regelmäßig an, während der König im Anfang sehr schwer zu bewegen war, ins Theater zu gehen. Seine Vorliebe fürs Theater und Ballett stellte sich erst später ein, nach Luises Tod, und nachdem er in Paris und London viele herrliche Aufführungen gesehen hatte. Von da an sah man Friedrich Wilhelm III. allerdings täglich in seiner Loge sitzen. Die griechischen Tragödien lernte Luise durch Übersetzungen kennen. Auch Shakespeare, auf den sie durch ihre spätere Freundin, Frau von Berg, aufmerksam gemacht wurde. Sie und Frau Kleist sind wohl die beiden Hauptvermittler aller Beteiligung der Königin an geistigem Leben gewesen. Ihnen schloß sie sich auch in herzlicher Freundschaft an. Ihre geistige Reife und die Festigung ihres Charakters verdankte sie – abgesehen von den harten Schicksalsfragen, die ihrem Innern die Wandlung gaben – zum großen Teil jenen beiden Frauen. Keine besaß so sehr das Vertrauen Luises wie Frau von Berg. Sie war eine feingebildete, sehr kluge Frau, allerdings mit einem Einschlag zum Mystischen, wie Frau von Krüdener. Frau von Berg stand in sehr engen Beziehungen zum Reichsfreiherrn vom Stein, dem späteren Staatsminister Preußens, und das allein beweist schon, daß sie eine Frau von Geist sein mußte. Luise lernte unendlich viel von ihr, und später war sie ihr auch eine eifrige Beraterin in politischen Dingen.

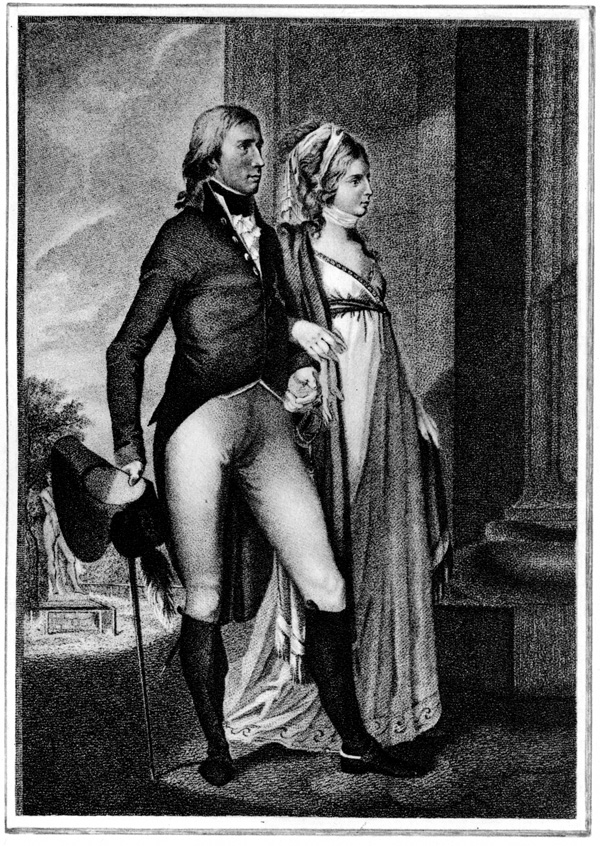

Friedrich Wilhelm III. und Luise.

Stich von F. W. Nettling nach C. Hampe

Historisch-philosophischer Art war Luises Beschäftigung mit den Werken Herders, vor allem mit der Lektüre der »Ideen zur Philosophie der Menschheit«, die ihr besonders verständlich waren. Nie machte sie eine Reise, ohne einen Herder mit in ihren Wagen zu nehmen. Auch Geschichte las sie. In ihrer Bibliothek standen einige sehr bedeutende historische Werke, wie »Weiß, Principes philosophiques politiques et moreaux« und »Gibbon, History of the decline and fall oh the Roman Empire«, das sie in französischer Übersetzung besaß. Dieses Werk »las und las sie, daß ihr Hören und Sehen verging«. Später, als sie selbst ein Stück fürchterlichster politischer Geschichte erlebt hatte, interessierte sie sich auch für deutsche Geschichtswerke. Sie las die Vorlesungen über deutsche Geschichte des Professors Süvern in Königsberg. Und da waren es vor allem die Begründer des Germanentums, die ihre Aufmerksamkeit erregten. »Ich lese jetzt die Süvernschen Hefte«, schrieb sie einmal an Frau von Berg, »und bin jetzt bei Karl dem Großen, der doch eigentlich der Stifter des germanischen Zeitalters war. Er steht lebhaft vor mir in aller seiner Größe, Glanz und Tapferkeit. Er zieht mich sehr an, aber minder als Theoderich. Dieser war ein ächter Deutscher, und seine Gerechtigkeitsliebe, die Geradheit seines Charakters, die Tiefe seines Gemüts und die Großmut seines Herzens bezeugen es. Der Charakter Karls des Großen trägt schon ein Gepräge des Frankentums, welches mich etwas abschreckt.«

Einen ausgezeichneten Berater fand sie auch in dem Schwager ihrer geistigen Vertrauten Frau von Kleist, Oberst von Massenbach. Er verehrte die Königin schwärmerisch und wollte aus ihr eine geistig bedeutende Persönlichkeit machen. Er kannte ihre Anlagen und wußte, daß alles, was sie las und in sich aufnahm, auf fruchtbaren Boden fiel. Um so mehr befremdete es ihn, daß sie den König so wenig geistig zu beeinflussen vermochte. Massenbach ist es besonders zu danken, daß Luise sich für die großen englischen Historiker Hume, Robertson und Gibbon interessierte. Seine Schwägerin, Marie von Kleist, geborene von Gualtieri, leitete die Königin, zu der sie in sehr engen freundschaftlichen Beziehungen stand, hauptsächlich zu Jean Paul und dem Dichter der »Hermannschlacht«, Heinrich von Kleist, hin. Er war ihr Neffe. Daß er indes von der Königin eine Pension bezogen hätte, ist ein Irrtum, den die neueste Kleistforschung aufgedeckt hat.

Goethe als Dichter trat erst später in Luises geistiges Leben sin, während sie seine Mutter bereits als junges Mädchen kennengelernt hatte und auch als Königin nicht vergaß. Auf ihrer Reise nach Frankfurt, im Jahre 1799, ließ sie Frau Rat zu ihrer Schwester, der Fürstin von Thurn und Taxis, rufen, bei der sie abgestiegen war. Frau Goethe war begeistert von dieser hohen Ehre und schrieb darüber an ihren Sohn Wolfgang:

»Mir ist eine Ehre widerfahren, die ich nicht vermutete. Die Königin ließ mich durch ihren Bruder einladen, zu ihr zu kommen, der Prinz kam am Mittag zu mir und speiste an meinem kleinen Tisch – um 6 Uhr holte er mich in einem Wagen mit zwei Bedienten hinauf in den Taxischen Palast – die Königin unterhielt sich mit mir von den vorigen Zeiten – erinnerte sich noch der vielen Freuden in meinem vorigen Haus – der guten Pfannekuchen usw. Du lieber Gott! was so etwas vor Wirkung auf die Menschen macht! Das war gleich in allen Kaffee- und Weinhäusern, in großen und kleinen Gesellschaften – es wurde in den ersten Tagen nichts anderes geredet, als die Königin hat die Frau Rat durch den Erbprinzen von Mecklenburg zu sich holen lassen – und was ich strapaziert wurde alles zu erzählen, was alles da wäre abgehandelt worden, mit einem Wort: ich hatte einen Nimbus ums Haupt, der mir gut zu Gesicht stand.«

Es ist naheliegend, daß die Königin nicht allzuviel Zeit fand, sich ernsthast in geistige Dinge zu vertiefen. Sie hatte viele Kinder und beschäftigte sich eingehend mit deren Wohl und Wehe. Dennoch las sie nicht nur, sondern schrieb auch viel. Ihr Briefwechsel mit ihren Geschwistern, ihrem Mann, ihren Kindern, ihren Freunden, mit Kaiser Alexander von Rußland, mit Künstlern und Schriftstellern umfaßt Bände. Dazu schrieb sie Tagebuchblätter, Aufsätze und notierte sich alles was sie sah und hörte. Repräsentationspflichten und vor allem die vielen Reisen, die sie im Anfang als Königin mit ihrem Gatten unternehmen mußte, lenkten sie mehr davon ab, als ihr lieb war, zumal Friedrich Wilhelm III. selbst sehr wenig geistige Interessen hatte. Er war nicht wie der Prinz Louis Ferdinand, in dessen Haus die bedeutendsten Männer und Frauen der damaligen Zeit verkehrten. Wäre Luise nicht das geistige Band gewesen, das die Hofgesellschaft in Berlin zusammenhielt, es würde um das Geistesleben am Hofe Friedrich Wilhelms schlimm bestellt gewesen sein.

In Luises Familie befürchtete man sogar eine Zeitlang, daß sie an der Seite Friedrich Wilhelms geistig verkümmern könne. Sie selbst wußte nur zu gut, was ihr bevorstand, wenn sie sich nicht rechtzeitig freimachte und zu einer gewissen geistigen Höhe emporschwang. »Ich weiß noch immer nicht genug«, schrieb sie einmal an den Erbprinzen Georg. Und als sie bereits einige Jahre verheiratet war: »Wenn es so fortgeht, werde ich bald nicht mehr wissen, ob London in England oder in Deutschland liegt.« Sie war daher eifrig bemüht, so viel wie möglich an ihrer geistigen Entwicklung weiter zu arbeiten.

Vorläufig sah sich Luise einmal die Welt an. Die erste Reise, die sie als Königin unternahm, war die außerordentlich anstrengende Huldigungsreise nach Ostpreußen und Schlesien, dem »wahren Preußen«, wie sie es nannte. Nach Danzig, Königsberg, Warschau, Breslau. Wenn man bedenkt, daß diese ganze Strecke zu Wagen in fünf Wochen zurückgelegt wurde, auf nicht immer tadellosen Straßen und unter nicht immer bequemen Verhältnissen in bezug auf die Unterkunftsmöglichkeiten, so muß man es bewundern, daß die Königin diese Strapazen aushielt, um so mehr, da sie einer neuen Niederkunft entgegensah und keine kräftige Gesundheit besaß.

Am 29. Juni 1798 waren sie wieder in Charlottenburg und bezogen den rechten Flügel des Schlosses. Einige Tage später, am 6. Juli, fand die Huldigung in Berlin statt, und schon am 13. gab Luise ihrer Tochter Charlotte das Leben, der späteren Gemahlin des Zaren Nikolaus I., Alexandra Feodorowna. So einfach sonst die ganze Einrichtung des Schlosses Unter den Linden war, so prunkvoll war das Schlafzimmer der Wöchnerin, das man noch heute bewundern kann. Die Wände sind mit einem schweren seidenen Stoff bespannt, der breite gelbe Atlasstreifen mit Blumen auf weißem Grunde zeigt. In einem Alkoven steht das große breite Himmelbett. In diesem Bett hat Luise manche Stunde verträumt, denn sie neigte mitunter sehr zur Bequemlichkeit und blieb oft bis 12 Uhr liegen, obwohl sie schon um 8 Uhr morgens wach wurde. Fieber und unerträgliche Kopf- und Halsschmerzen waren oft der Grund dazu, auch Müdigkeit infolge durchtanzter Nächte oder anstrengender Empfänge. Man brachte ihr dann ihre Kinder ans Bett, und sie durften ein paar Stunden bei ihr im Zimmer spielen.

Im Spätsommer siedelte dann die ganze Familie nach dem von Luise so heißgeliebten Paretz über. Hier wurde sie nur die »gnädige Frau von Paretz« genannt und fühlte sich auch als solche. Die Krönung zur Königin hatte darin nichts geändert. Nach wie vor unterhielt sie sich mit der Landbevölkerung und nahm persönlich an ihren ländlichen Festen teil. Ein jeder durfte mit ihr sprechen.

Auch der König empfing in der ersten Zeit einen jeden. Die geringste Bauersfrau wurde vorgelassen und angehört. Die Anekdote von der Fischersfrau aus Schwedt, dem Schlosse des verstorbenen Prinzen Louis, ist zwar bekannt, aber dennoch so amüsant, daß man sie immer wieder hören kann. Prinz Louis hatte kurze Zeit vor seinem Tode der guten Alten 6000 Taler versprochen, damit sie sich ein neues Haus bauen könnte. Das Geld sollte in vier Raten bezahlt werden. Da starb der Prinz, nachdem die erste Rate ausgehändigt worden war, und die Erben kümmerten sich nicht weiter darum. Flugs macht sich die Bäuerin auf den Weg nach Berlin und begibt sich schnurstracks ins Schloß. Sie habe gehört, sagte sie, daß der Bruder des Prinzen König geworden sei, und wolle ihm nun eine Bitte vorlegen. Friedrich Wilhelm III. und Luise empfingen die Alte und fragten sie nach ihrem Begehr. Als sie alles auseinandergesetzt hatte, sprach sie weiter zum König gewendet: »Syn Broder was en ehrlik Mann, un ick denke, he wert et ok sin, un wyl he nu wat woarden is, wert he my ok myn Hus buen laten.« Der König stimmte lachend bei und gab ihr gleich das nötige Schreiben dazu mit. Wenige Wochen später erschien die Fischersfrau wieder im Schloß und brachte dem König ein Faß Neunaugen mit den Worten: »Wyl ick sehe, dat he ebenso en ehrlik Mann is als syn Broder, so breng ick em hier en kleen Vatt Nienoogen vör syne Möje.« Und der König nahm es dankbar an. Diese Einfachheit ist dem Königspaar ebenfalls, besonders in Diplomatenkreisen, verübelt worden. Man hielt eine solche Vertraulichkeit mit dem Volke nicht für angebracht, in einer Zeit, da der König alles daran hätte setzen sollen, die Augen auf die auswärtige Politik zu richten. Aber die gerade interessierte ihn gar nicht. Die Diplomaten verzweifelten an ihm. »Ein guter Bürger, guter Familienvater, aber kein König für diese Zeiten«, schrieb Fürst Dietrichstein an seinen Hof nach Wien.

Auch Luise wäre lieber wieder Kronprinzessin gewesen. Zwar fühlte sie sich als Königin nicht unglücklich, aber es war doch nicht mehr das ungestörte Glück des Kronprinzenpaares. »Könnt' ich doch Rang und Würde ablegen und bloß mit Menschen umgehen, die ich lieben könnte«, schrieb sie einmal kurz nach ihrer Thronbesteigung an ihren Bruder. Wie immer mußte sie sich auch jetzt erst an das Neue gewöhnen, sich in ihre Stellung finden und in ihr reifen. Anfänglich wachte der König ängstlich darüber, daß seine Gewalt als Herrscher nicht durch irgendwelches Einmischen Luises in seine Funktionen geschmälert wurde. Und die junge Königin zeigte auch keine besondere Vorliebe, ihm den Rang in dieser Beziehung streitig zu machen. Allmählich jedoch gewöhnte sich der schüchterne schweigsame Mann daran, daß sie ihm manche Repräsentationspflichten abnahm, die eigentlich seine Sachgewesen wären. Auf Reisen z. B. sprach Luise oft zu Deputationen und bei Empfängen. Und er war glücklich, daß er zurücktreten konnte; er freute sich auch, wie gut seine Frau das alles verstand. Anfang des Jahres 1799 erfuhr sie den ersten großen Schmerz ihres Lebens. Friederike mußte den Hof verlassen. Sie, die schöne vielumworbene junge Witwe, hatte sich, nachdem sie das Verhältnis mit Louis Ferdinand gelöst, heimlich mit dem Fürsten Solms-Braunfels, Hauptmann des Gardedukorps, verbunden und zog nun mit ihm nach Ansbach. Luise war über diesen unverhofften Verlust fassungslos. Aber sie war die erste, die der Schwester die Mesalliance verzieh, obwohl Friederike sie nicht ins Vertrauen gezogen hatte. Darüber war Luise nur traurig, denn sie selbst hatte nie ein Geheimnis vor der Lieblingsschwester gehabt. Friederike mußte auf Befehl des Königs, der ihre Handlungsweise skandalös fand, die preußischen Wappen, ihren Titel als königliche Hoheit ablegen und ihren Hofstaat auflösen. Ihr Sohn mußte als preußischer Prinz am Hofe in Berlin bleiben. Nur der Königin verdankte sie es, daß sie ihre Tochter mitnehmen dürfte, unter der Bedingung, daß die Prinzessin später ebenfalls am Berliner Hofe erzogen würde. Friederike brauchte die Demütigung nicht allzulange zu tragen, denn später, im Jahre 1815, heiratete sie den Herzog Ernst August von Cumberland und wurde durch ihn einige Jahre darauf Königin von Hannover.

Da nun die Schwester sie verlassen hatte, schloß Luise sich etwas enger an die liebenswürdige junge Prinzessin Luise Radziwill, ihre Kusine, an. »Gleich am Tage der Abreise der Prinzessin Louis«, schreibt Prinzessin Radziwill in ihren Memoiren, »kam die Königin zu mir. Sie war dermaßen niedergeschlagen, daß es mir fast das Herz zerriß. Sobald wir allein waren, brach sie in Tränen aus, und ich weinte mit ihr. Sie fühlte nur allzusehr, wie furchtbar aufgebracht der König und die königliche Familie gegen ihre Schwester waren, und daß sie ihnen gegenüber nicht davon sprechen durfte, wie unendlich traurig sie über Friederikes Abreise sei ... Es tat mir so leid, daß die Königin eine so grausame Enttäuschung inmitten der vielen offiziellen Verpflichtungen durchzumachen hatte. Ich umgab sie daher mit aller Sorgfalt und Liebe, deren mein Herz fähig war.« Übrigens taten alle ihr möglichstes, die traurige Königin über ihren Verlust zu trösten. Der Karneval war in diesem Jahr der glänzendste, den man bis dahin in Berlin gesehen hatte. Am 10. März, zum Geburtstag Luises, fand in der Oper ein besonders schöner Maskenball statt, zu dem viele auswärtige Gäste geladen waren. Auch Prinz August, Herzog von Sussex, war da. Die Königin war als Königin Maria von England verkleidet, deren Hochzeit mit Philipp II. von Spanien im Maskenzug dargestellt wurde. Der Herzog von Sussex trat dabei als Bräutigam auf. Aber alles tröstete Luise nicht über den unersetzlichen Verlust der Schwester. Sie hing mit unbeschreiblicher Liebe an Friederike und konnte sie nicht vergessen. Noch Ende März 1799, als sie wieder nach Potsdam übergesiedelt war, schüttete sie der alten Hofmeisterin gegenüber ihr Herz aus und schrieb: »Im übrigen bin ich so traurig und niedergeschlagen, daß ich nicht weiß, was ich tun soll, um Haltung zu bewahren, wenn es unbedingt nötig ist. Ich fühle mehr als je, daß die Vergleiche nichts taugen ... Jetzt, da ich von ihr getrennt bin, scheint es mir, daß ihr Andenken hier, wo ich seit ihrer Abreise nicht wieder gewesen bin, mit größerer Kraft wieder lebendig wird, und daß ich sie überall finden muß. Die Gründe, die uns trennen, zerreißen mir schier das Herz ...«

Endlich kam das Wiedersehen. Luise und der König unternahmen eine längere Reise in die westfälischen Gebiete, nach Ansbach und Baireuth, dann zu den anderen Geschwistern an den Main und nach Thüringen. Durch das Zusammensein mit Friederike wurde Luise wieder ruhiger und heiterer. Die Sehnsucht war für einige Zeit gestillt. Aber Friederike war auch in dieser Ehe nicht glücklich geworden. Der Fürst war brutal und rücksichtslos. Um so mehr Liebe glaubte Luise ihrer unglücklichen Schwester entgegenbringen zu müssen. Immer hatte sie sich mit dem Gedanken gequält, daß Friederike unglücklich werden könne. Und nun war das Schlimmste eingetroffen. Luise litt unsäglich darunter und schenkte der Unglücklichen ihr ganzes Mitgefühl. Sie vergab und vergaß schnell ein zugefügtes Leid und mochte niemand wehtun. Die Moralisten der damaligen Zeit konnten nicht begreifen, daß die tugendhafte Königin so rasch und leicht über die »Verfehlungen« ihrer Schwester hinwegging und alles zu entschuldigen schien. Sie vergaßen, daß Luises große Herzensgüte alle menschlichen Schwächen zu entschuldigen verstand, zumal aber bei dieser Schwester, die sie über alles liebte, und die nichts weiter getan hatte, als daß sie ihrem Temperament und ihrem Bedürfnis nach Liebesglück gefolgt war. Sicher wäre Luise auch nicht mit dem Urteil der Voß einverstanden gewesen, die in ihr Tagebuch schrieb: »Es war besser für sie, die Prinzessin zu entbehren, als wenn sie immer neben ihr geblieben wäre.«

Die Rückreise nahmen der König und die Königin über Weimar, wohin auch Schiller berufen wurde, um der Königin vorgestellt zu werden. Auch Wieland lernte sie kennen. Dann, nach sechswöchiger Abwesenheit, waren sie wieder in Paretz. Aber schon im Sommer begleitete Luise ihren Mann nach Schlesien und ins Riesengebirge. Hier genoß sie, wie immer auf Reisen, die schöne Natur und das Neue der Eindrücke in vollen Zügen.

Dann folgten zwei stille Jahre ohne besondere Ereignisse, außer den Geburten zweier Kinder, dem fünften (1799) und sechsten (1801). Es war dasselbe regelmäßige Leben wie vorher, entweder in Potsdam, in Charlottenburg, Berlin oder Paretz. Am langweiligsten scheint es in Potsdam gewesen zu sein, in dem ewigen Einerlei des militärischen Dienstes. »Man macht sich keine Vorstellung davon, wenn man nicht das Vergnügen hat, es zu schmecken«, schreibt die Prinzessin Wilhelm, die Gattin des jüngsten Bruders des Königs. Man hörte den ganzen Tag nichts weiter als das Knattern der Gewehre und Kanonen bei den Übungen und zwischenhinein die schallenden Kommandorufe der Offiziere. Jede Stunde war geregelt, und ein Tag glich dem andern aufs Haar. Die einzige Abwechslung waren die Paraden, an denen Luise fleißig teilnahm, wie sie überhaupt ihrem Mann zuliebe immer mit in die Lager ritt und sich um die besonderen Angelegenheiten der Regimenter kümmerte. Auch in Berlin war das Leben aufs genaueste durch Friedrich Wilhelm geregelt. Die Königin machte sogar den Küchenzettel selbst und mußte dabei immer bedacht sein, daß der König seine Lieblingsspeisen erhielt.

Etwas mehr Leben kam 1801 mit dem Besuche der überaus reizenden Großfürstin Helene Pawlowna an den Berliner Hof. Sie war die Tochter des Zaren Paul I. und erst sechzehn Jahre alt. Durch ihre Vermählung mit dem Erbprinzen von Mecklenburg-Schwerin kam sie nach Preußen. Und von da an datiert die enge Freundschaft Helenes mit der Königin. Durch Helene erfuhr auch Luise zum erstenmal Näheres über den Charakter ihres Bruders, des späteren Kaisers Alexander I. von Rußland, der bald von so großem Einfluß auf die preußische Königin werden sollte. Leider wurde die Freundschaft beider Frauen sehr bald durch den frühen Tod Helenes zerrissen. Sie starb bereits im Jahre 1803, kaum achtzehnjährig.

Zum Empfang der jungen Prinzessin wurden große Vorbereitungen getroffen. Es gab Bälle und Festlichkeiten, bei denen die Königin immer wieder neu glänzte. Aber auch die Schönheit der russischen Großfürstin machte Aufsehen. Sogar der sonst so zurückhaltende Friedrich Wilhelm III. begeisterte sich an ihr und wurde einer ihrer schwärmerischsten Verehrer. Sein Interesse fiel dermaßen auf, daß die Gräfin Voß empört darüber war. Luise hingegen lächelte nur über die Begeisterung ihres Mannes und ließ ihn gewähren. Sie selbst schloß sich immer enger an die Erbprinzessin an und liebte sie beinahe ebenso wie Friederike. Auch gegen den Briefwechsel des Königs mit Helene hatte Luise nichts einzuwenden, obwohl Friedrich Wilhelm darin seine Bewunderung für die schöne junge Fürstin nicht zurückhielt. Später hat Luise selbst einen ähnlichen Briefwechsel mit Alexander I. geführt, und da war es an dem König, sie gewähren zu lassen.

Die Anwesenheit der russischen Prinzessin brachte viele Gäste an den Hof. Herzog Karl August von Weimar, der Herzog von Cambridge, der Prinz und die Prinzessin von Oranien waren anwesend und trugen viel zur Unterhaltung bei. Besonders Karl August, der stets neue, tolle Streiche erfand. Damals kam auch eine Neuerung auf, die als ganz besonders angenehm empfunden wurde. Bei Festlichkeiten speiste man nun nicht mehr, wie früher, an einer ungeheuer langen Tafel, sondern an kleinen Tischen. Das hatte Graf Joseph Wengersky, der erste Kammerherr, eingeführt, und Luise belohnte ihn reichlich für diese angenehme Neuerung, denn es war nun viel gemütlicher in ihren Gesellschaften. Reizend waren auch die Ausflüge nach der Pfaueninsel oder nach Paretz. Dann nahm die ganze Gesellschaft den Tee im Freien, und man freute sich, einige Stunden lang ungezwungen lachen und scherzen zu können, besonders, wenn der humorvolle, unverwüstliche Onkel Georg dabei war.

Der liebste Gast allerdings für Luise war der Bruder, Erbprinz Georg von Mecklenburg-Strelitz. Er war im Winter 1799 für immer nach Berlin übergesiedelt, ein hübscher, schlanker, blonder Mensch, der mit seiner Jugend und Fröhlichkeit alles belebte. Für Luise war er ein glücklicher Ersatz für Friederike. Es stimmte sie daher unendlich traurig, daß auch er ihrer Meinung nach eine Dummheit begehen und eine Dame heiraten wollte, die nicht für ihn paßte. Und so suchte sie ihm diese Heirat auszureden und hatte Erfolg. Der Erbprinz vermählte sich 1816 mit der Prinzessin Marie von Hessen-Cassel.