|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Therese Mathilde Amalie, Prinzessin von Thurn und Taxis, Schwester der Königin Luise.

Steindruck von F. v. Rehberg

Der Generaladjutant von Köckritz – Seine Unfähigkeit im Staatsdienst – Seine Schwatzhaftigkeit – Des Königs Vorliebe für ihn – Die Schwächen und Fehler des Herrn von Köckritz – Urteil des Freiherrn vom Stein über ihn – Köckritz ist eine Gefahr für den König – Seine Stellung ist unerschütterlich – Kabinettsrat von Mencken – Die erste Kabinettsorder Friedrich Wilhelms III. – Kabinettsrat von Beyme – Der zweite Kabinettsrat Lombard – Haugwitz – Lucchesini – Die Neutralitätspolitik des Königs – Die Königin hegt Zweifel an dieser Politik – Wiedersehen mit Alexander – Der Schwur auf dem Sarge Friedrichs des Großen – Die Königin wird plötzlich der Mittelpunkt der politischen Bestrebungen – Der Allianzvertrag mit Napoleon – Seine Wirkung in Berlin – Die Gesellschaft Louis Ferdinands – Kriegsstimmung in Berlin – Ihre Kriegswünsche – Luises Reise nach Pyrmont.

Zunächst war da der Generaladjutant Karl Leopold von Köckritz, des Königs bester Freund. Wohl war er ein sehr gutmütiger, allzu gutmütiger und freundlicher Mann, aber alles andere als ein Licht und eine Persönlichkeit. Sein höchstes Ideal war gutes Essen und Trinken, eine Pfeife Tabak, eine Glas Bier und eine Partie Whist. Er stand so sehr in Gunst bei Friedrich Wilhelm, daß stets die größte Rücksicht auf seine speziellen Neigungen genommen werden mußte. Luise konnte ihrem Mann keinen größeren Gefallen tun, als wenn sie den alten Köckritz recht verwöhnte. Er war der tägliche Tischgast des Königs, an dessen Tafel man bekanntlich sehr gut aß. Denn trotz aller Sparsamkeit liebte Friedrich Wilhelm III. doch eine gute Küche und einen ebenso guten Tropfen. Köckritz versäumte deshalb auch nie eine Mahlzeit und erschien pünktlich. Sobald er aber den letzten Bissen gegessen hatte, verschwand er merkwürdigerweise sofort wieder. Das fiel besonders Luise auf. Sie fragte deshalb eines Tages den König, was denn den General jeden Tag zu solcher Eile veranlasse. Aber ihr Gatte gab ihr nur kurz Bescheid und sagte: »Laß nur den alten Mann in Ruhe. Der muß nach Tisch seine häusliche Bequemlichkeit haben.« Luise aber gab sich nicht damit zufrieden, sondern erfuhr bald durch andere, was den Alten so unwiderstehlich in seine Wohnung trieb. Als Köckritz sich nun eines Tages in Paretz wieder eiligst verabschieden wollte, trat die Königin lachend auf ihn zu. In der einen Hand hielt sie seine Tabakspfeife, in der anderen einen brennenden Wachsstock und einen Fidibus. »Hier,« sagte sie, »mein lieber Köckritz. Sie sollen uns heute nicht wieder durchbrennen. Rauchen Sie nur Ihre gewohnte Pfeife bei uns.« Sie hatte sich die Pfeife und die dazugehörigen Dinge vom Kammerdiener des Generals verschafft. Köckritz schmunzelte. Dieser gutmütige Mann hatte leider den großen Fehler, ein unglaublicher Schwätzer zu sein. Zwar plauderte er ganz unabsichtlich alles aus, schadete jedoch seinen Gebietern unendlich dadurch. Man wußte am Hofe lange nicht, wie es kam, daß kein einziges Geheimnis bewahrt bleiben konnte. Die Königin und der König zerbrachen sich den Kopf darüber. Nichts blieb verborgen, selbst die kleinsten persönlichen Angelegenheiten waren in aller Munde. Da endlich kam es heraus, daß der alte Köckritz den Mund nicht halten konnte. Der König und die Königin waren gewöhnt, sich in seiner Gegenwart über alles offen auszusprechen, weil sie gar nicht auf den Gedanken kamen, daß der biedere Köckritz jemals Gebrauch von ihren Unterhaltungen machen würde. Aber er stand so sehr in der Gunst Friedrich Wilhelms, daß auch diese Entdeckung nichts an seinem Vertrauen änderte. Er blieb nach wie vor der Vertraute, denn der König wußte, wie treu ergeben ihm der General im Grunde seines Herzens zugetan war. Dennoch sahen kluge Diplomaten eine große Gefahr in dieser Freundschaft. So schrieb der Freiherr vom Stein noch kurz vor seinem Abschied, am 22. November 1808: »Eines der Hauptwerkzeuge der inländischen Kabale ist der General Köckritz, er ist der Vereinigungspunkt, an dem sich eine Menge teils schwache, teils furchtsame, die Ruhe liebende – teils unter fremdem Einfluß stehende Menschen anschließen ...«

Allerdings war Köckritz jedermanns Freund. Keiner wandte sich vergebens an ihn, wenn er befördert werden wollte. Der General war aber weder ein Menschenkenner noch ein Diplomat, und meist waren es Unwürdige, denen er zu Ämtern, Würden und Pensionen verhalf. Schließlich gab es so viele pensionierte Beamte und Offiziere von »Köckritzens Gnaden«, daß die Staatskasse ein Defizit aufwies. Sehr abfällig sprach auch bereits der österreichische Gesandte Fürst Reuß über ihn im Jahre 1798: » C'est un bon militaire, rien de plus.« Aber Köckritz war nicht einmal ein sehr guter Soldat, wenigstens nicht im Kriege. Er war ebenso unentschlossen und zaghaft wie sein Gebieter.

Im Gegensatz zu Köckritz erteilte der andere Vertraute des Königs, der Kabinettsrat von Mencken, dem jungen Herrscher manchen guten Rat. So viele »unnütze Subjekte« Köckritz in die Verwaltung einführte, so sehr war Mencken bestrebt, alle unfähigen Leute aus dem Staatsdienst zu entfernen. »Der Staat ist nicht reich genug,« hieß es in einer der ersten Kabinettsordern von 1797, »um untätige und müßige Glieder zu besolden. Wer sich also dessen schuldig macht, wird ausgestoßen, und sind hierzu keine großen Umstände und Prozeduren notwendig, sobald die Sache ihre Richtigkeit hat.«

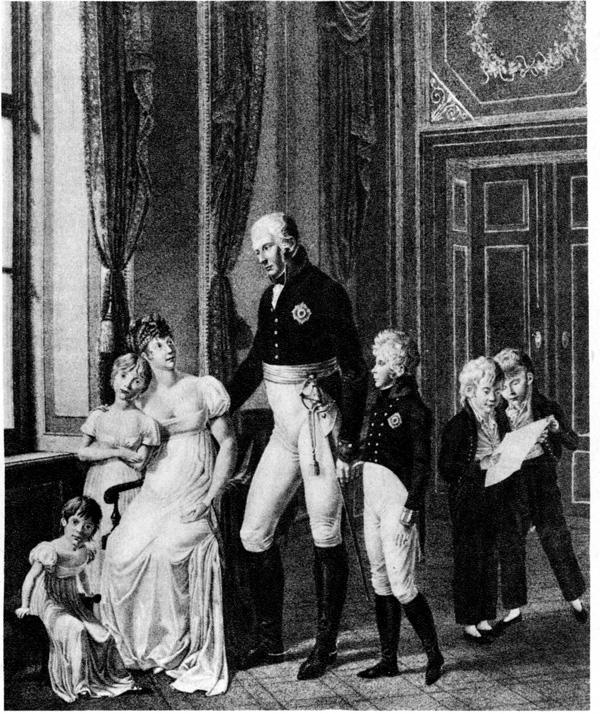

Friedrich Wilhelm III. im Kreise seiner Familie.

Stich von I. F. Krethlow nach H. Dähling

Mencken blieb indes nur bis zum Jahre 1800 im Ministerium. An seine Stelle trat der Kabinettsrat Beyme, und als zweiter Kabinettsrat wurde Lombard ernannt. Beyme war ein talentvoller, rechtschaffener Mann. Er eignete sich indes wenig zu seinem Posten, weil er viel zu sehr Jurist und sehr bürgerlich beschränkt war. Im Jahre 1808 wurde Beyme Kammergerichtsrat. Er erhielt sich in der Gunst des Königs und der Königin bis zum Eintritt Steins und Hardenbergs in die preußische Politik.

Beymes rechte Hand war Johann Wilhelm Lombard. Er war ein kluger Mann, klassisch gebildet, sehr lebhaft und lebendig, aber der ärgste Wüstling in ganz Berlin. Er stammte aus niederen Kreisen und hatte sich durch seine Kenntnisse zu der Stellung emporgeschwungen, die er einnahm. Luise durchschaute bald sein Doppelleben und mochte ihn nicht leiden. Der König jedoch in seiner Biederkeit ahnte nicht, was sein zweiter Kabinettsrat für ein Leben im geheimen führte. Lombard hatte auch in dem Minister Haugwitz einen außerordentlichen Fürsprecher und ihn ganz in der Hand. Lombards Intrigen schrieb man es in den Jahren 1805 und 1806 zu, daß das preußische Kabinett sich so schwankend verhielt und die Politik des Ministers von Haugwitz über die starke Politik Hardenbergs den Sieg davontrug.

Außer den Schulden des Vaters hatte also Friedrich Wilhelm auch noch das schlechte Kabinett mit übernommen. Zwar waren die beiden gefährlichsten Kreaturen dieses Kabinetts, die Gräfin Lichtenau und der General Bischoffwerder, entfernt worden, aber namentlich Graf Haugwitz und Wilhelm Lombard und dazu noch der Marchese Lucchesini schadeten dem Staate durch ihre ungeschickte Diplomatie. Lucchesini wurde von seinem Freund Talleyrand mit den beißenden Worten gerichtet: »Zuviel Geist, das heißt nicht genug Geist.« Übrigens stand dieser Gesandte ganz unter der Gewalt seiner Frau. Sie wollte vor allem das elegante Paris nicht verlassen und beeinflußte ihren Mann, seine Depeschen nach Berlin stets so zu färben, wie es seinen oder besser ihren persönlichen Interessen am vorteilhaftesten war. Wenn es hieß, er müsse Paris verlassen, fiel sie in Ohnmacht. Es wurde von ihrer Seite alles getan, ihres Mannes Aufenthalt in Paris zu verlängern. Daher Lucchesinis langes Schweigen und seine fortwährenden Ausflüchte dem König gegenüber. Napoleon liebte Lucchesini dennoch nicht und verlangte schließlich seine Abberufung. Und erst aus Rache für diese Behandlung riet Lucchesini dem König und der Königin zu einem Krieg mit Frankreich.

Diese politische Ungeschicklichkeit des preußischen Kabinetts veranlaßte Napoleon später zu der rücksichtslosen Behandlung, die er sich gegen Preußen erlaubte. Zum Glück standen dem König auch noch Männer wie Hardenberg, Stein und Gentz zur Seite, aber das Unglück von 1806 vermochten auch sie nicht abzuwenden. Im Gegenteil, gerade in den schwersten Augenblicken entließ der König Hardenberg und Stein.

Vom Tage seiner Thronbesteigung an hatte Friedrich Wilhelm das Bestreben, neutral zu bleiben. Er wollte sich nicht in die europäischen Streitigkeiten der Staaten mischen und hielt Preußen für stark genug, gegen den immer siegreicher vordringenden Franzosenkaiser die Neutralität wahren zu können. Während ringsum die Welt im Kampfe mit dem Gewaltigen stand, während England, Rußland, Schweden ihre Rechte in heftigen Kriegen verteidigten und meist ihre Staaten einbüßten, schien es, als nähme allein Preußen keinen Anteil an den welterschütternden Ereignissen. Paretz schien wie durch eine dicke Mauer von der politischen Welt getrennt zu sein. Friedrich Wilhelm meinte die Neutralität, die im Basler Frieden von 1795 bestimmt worden war, streng aufrechterhalten zu müssen und war nicht zu bewegen gewesen, im Jahre 1798 der Koalition beizutreten. Auf das Drängen des russischen Zaren Paul I. soll er ausgerufen haben: »Ich will neutral sein und bleiben, und wenn Paul mich zum Kriege zwingt, so könnte es nur gegen ihn selbst sein.« Er hing genau so fest an diesem Vertrag, wie später an dem russischen Bündnis.

Auch die beiden späteren Koalitionen verpaßte er oder besser sein Kabinett. Denn sein Wankelmut, seine Unentschlossenheit, sein Mangel an Selbstvertrauen und seine sehr geringen Fähigkeiten sowohl auf dem Gebiete der Diplomatie als auch in der Kriegführung hätten, wäre er schon damals von besseren Beratern geleitet worden, bekämpft werden müssen. Jedenfalls zogen Napoleon und seine überaus klugen Minister den größten Vorteil aus dieser Unentschlossenheit. Von Tag zu Tag wuchs die Macht des französischen Kaisers. Aber weder Friedrich Wilhelm III. noch seine Diplomaten sahen darin für das kleine Preußen eine Gefahr.

Nur Luise hegte seit längerer Zeit Zweifel an der Richtigkeit der Politik ihres Mannes und seines Kabinetts. In den ersten Jahren ihrer Ehe hatte sie sich nicht oder wenig um politische Angelegenheiten gekümmert. Einige Ereignisse hatten zwar auch sie besonders berührt, wie das Schicksal ihrer Heimat Hannover. Luises Abneigung gegen Napoleon hatte bei der Erschießung des Herzogs von Enghien zwar begonnen, war aber hauptsächlich aus menschlichem Mitgefühl, nicht aus politischem Haß entstanden. Erst als sie sah, daß Preußen immer mehr an Ansehen verlor und Napoleons Stern immer heller erglänzte und sein Einfluß die ganze Welt zu beherrschen drohte, faßte sie den Entschluß, sich näher mit politischen Dingen zu befassen. Ganz aufgegangen aber sind ihr die Zweifel an der Politik Preußens erst nach der zweiten Begegnung mit Alexander I. im Jahre 1805.

Sie hatte ihn im Oktober wiedergesehen und war von ihm noch mehr begeistert als das erstemal, ebenso wie ihre Damen, besonders die sehr russisch gesinnte Gräfin Moltke und die alte Voß. Man verehrte den Zaren am Berliner Hofe als den idealsten und edelsten Herrscher Europas. Nur der König und seine Partei waren nicht mehr so enthusiastisch wie ehedem. Denn im September hatte Alexander energisch darauf gedrungen, daß seinen Truppen der Durchmarsch durch Preußen gestattet werde; ja er hatte sogar beinahe gedroht, daß er sich diesen Durchmarsch erzwingen werde, wenn er nicht freiwillig gewährt würde. Friedrich Wilhelm III. hielt eine solche Sprache »seines guten Freundes« kaum für möglich und weigerte sich hartnäckig, auf seinen Wunsch einzugehen. Er blieb in Paretz, und die Voß notierte in ihr Tagebuch: »Er ist wie ein Maultier.« Als dann Alexander den Wunsch ausdrückte, selbst nach Berlin zu kommen, sah Friedrich Wilhelm dieser Zusammenkunst mit Schrecken entgegen, während Luise diese neue Begegnung mit ihrem Freund ungemein glücklich machte. Friedrich Wilhelm III., der sich am liebsten in Paretz vor aller Politik verschlossen hätte, hegte bereits im Stillen den Gedanken, plötzlich krank zu werden, nur um der gefürchteten Zusammenkunft mit dem russischen Kaiser zu entgehen. Aber es half alles nichts. Die Ereignisse nahmen ihren Lauf. Am 3. Oktober 1805 traf plötzlich die Nachricht ein, daß Franzosen und Bayern durch Ansbach marschiert, also preußisches Gebiet verletzt hatten. Was Friedrich Wilhelm dem Zaren nicht gewähren wollte, hatte Napoleon sich einfach ohne vorherige Anfrage genommen. Das änderte wesentlich die Neutralitätspolitik Preußens Frankreich gegenüber. Als daher Alexander I. in einem erneuten Schreiben kurz entschlossen seine persönliche Ankunft in Berlin für den 25. Oktober ankündigte, war Friedrich Wilhelm zwar noch sehr zurückhaltend, aber doch nicht mehr der Begegnung abgeneigt. Alexander kam, und Friedrich Wilhelm III. verfiel ebenfalls wieder dem Zauber seiner bestrickenden Persönlichkeit.

Die Anwesenheit des Zaren und anderer hoher Persönlichkeiten in Berlin brachte rauschende Feste mit sich. Paraden, Bälle, Theateraufführungen. Noch einmal tanzten Luise, ihre zu Besuch weilenden Schwestern und die schönen jungen Hofdamen der Königin und der Prinzessinnen die Nächte hindurch mit den glänzenden Kavalieren vom russischen und österreichischen Hofe. Auch Franzosen, die mit Duroc, dem Bevollmächtigten Napoleons, gekommen waren, und Engländer von der Suite Lord Harrowbys nahmen an den Hoffesten teil, die nie so prächtig gewesen waren als damals. Aber bei alledem vergaß man weder Politik noch Krieg.

Der Zar und der damals ebenfalls in Berlin anwesende Abgesandte des Kaisers von Österreich, Erzherzog Anton, hatten Luise dringend vor der Gefahr gewarnt, in die sich Preußen durch seine Neutralität stürzen würde. Immer wieder waren beide darauf zurückgekommen, daß es am Kriege gegen Frankreich unbedingt teilnehmen müsse. Und am 3. November wurde in Potsdam zwischen Rußland, Österreich und Preußen ein Vertrag geschlossen, nach dem Preußen als vermittelnde Macht dem Kaiser Napoleon Friedensvorschläge machen sollte. Nähme er diese Vorschläge nicht an, so sollten 180 000 Preußen die Waffen ergreifen und gegen ihn marschieren. Alexander sicherte dafür dem Könige und der Königin zu, daß er England veranlassen wolle, Hannover an Preußen abzutreten.

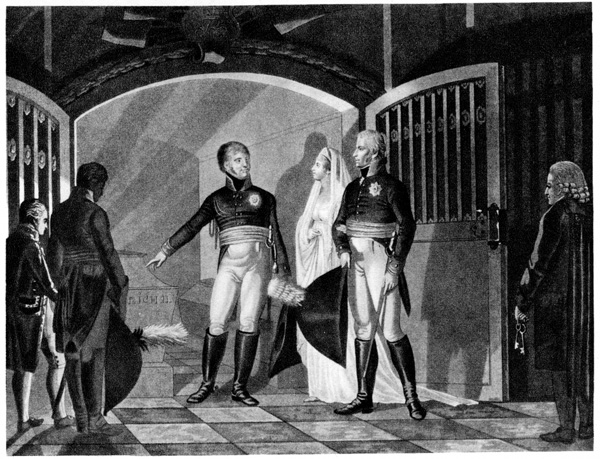

Jener Aufenthalt des klugen, aber äußerst raffinierten russischen Kaisers in Potsdam fand seinen Abschluß durch den berühmten Schwur der beiden Monarchen auf dem Sarge Friedrichs des Großen, den Alexander in keiner Weise gehalten hat. Gegen ½1 Uhr nachts begaben sich die Königin, der König und der Zar in die Gruft der Garnisonkirche. Sie war mystisch mit Wachskerzen erleuchtet, wodurch das Feierliche des Augenblicks einen erhöhten Reiz bekam. Alexander trat Hand in Hand mit Luise zuerst an den Sarkophag und berührte ihn mit den Lippen. Dann reichte er über den Sarg hinweg dem König die Hand und schwur ihm ewige Freundschaft. Darauf stieg der Zar in seinen Reisewagen und fuhr von dannen, froh, das preußisch-russische Bündnis nun doch zuwege gebracht zu haben.

Luise war in höchster Begeisterung über eine solche Besiegelung ihres Freundschaftsbundes. Nur ein ganz leiser Zweifel stieg in ihrem Herzen darüber auf, daß der liebenswürdige Alexander vielleicht doch nicht die Tiefe der Seele besitzen könne, die sie ihm zugeschrieben hatte. Aber diese Zweifel verwischten sich wieder, denn einige ihrer nach dieser Begegnung geschriebenen Briefe sind so schwärmerisch und so voller Bewunderung für diesen »edlen Menschen«, daß man sie für reine Liebesbriefe nehmen kann. Sie war jedenfalls fest überzeugt, sich in Alexander den treuesten Bundesgenossen für einen kommenden Krieg gegen Napoleon erworben zu haben. Das geht deutlich aus dem ersten Brief hervor, den sie an den Zaren nach dieser Zusammenkunft schrieb. Am Schluß heißt es: »Sie, mein vielgeliebter Vetter, werden aus diesem Geschmiere sehen, daß trotz ein wenig Boshaftigkeit die Freundschaft für Sie in meinem Herzen stets vorherrschen wird. Ich setze alle meine Hoffnungen nur auf Sie, denn ich bin überzeugt, daß das wahre Wohlergehen Ihres Freundes Ihnen mehr am Herzen liegt als die Interessen Englands, das alles in Bewegung setzt, um uns mit der gutgesinnten Partei auseinanderzubringen. Denn der König von Schweden ist sicher nur ein Werkzeug Englands. Sein Verhalten ist unter aller Kritik ... Bleiben Sie unser Freund, unsere Stütze gegen alle Böswilligkeit, und zählen Sie stets auf die Gefühle derjenigen, die mit Herz und Seele ganz die Ihre ist.«

Abschied Alexanders I. am Sarge Friedrichs d. Gr. 1805.

Stich von I. Berka nach Le Gros

Es war in ihr durch diese Begegnung eine vollständige Revolution vorgegangen, und sie sah der Möglichkeit eines Krieges mit der größten Zuversicht entgegen. Immer mehr befestigte sich in ihr der Gedanke, daß dieser Krieg mit Frankreich unbedingt nötig wäre. Ihn nicht beginnen, wäre für sie die größte Schmach des Landes gewesen. Bedeutende Männer wie Gentz, Hardenberg, Stein unterstützten sie allerdings darin. Da sie nicht direkt auf den König zu wirken vermochten, weil sie bei ihm doch nichts ausgerichtet hätten, versuchten sie es auf indirektem Wege durch die Königin. Luise wurde plötzlich der Mittelpunkt aller politischen Bestrebungen. Sie behauptete zwar später zu Gentz, sie sei nie über politische Angelegenheiten um Rat befragt worden und habe auch niemals den Ehrgeiz besessen, darüber befragt zu werden. Aber aus ihrem Briefwechsel mit Friedrich Wilhelm III. und aus vielen anderen offiziellen und inoffiziellen Dokumenten geht deutlich hervor, daß sie stets zu diesem Krieg getrieben hat. Allerdings tat sie es in dem guten Glauben, daß das Glück den preußischen Waffen hold, und ihr Vaterland dadurch von aller Fremdherrschaft, von aller Erniedrigung befreit sein werde. »Wenn man mich aber befragt hätte,« fügte sie übrigens zu Gentz hinzu und bestätigte dadurch selbst ihr Interesse, »dann gestehe ich, würde ich allerdings für den Krieg gewesen sein. Ich glaube, er war unvermeidlich. Unsere Lage war so schief geworden, daß wir uns unbedingt daraus befreien mußten. Nicht aus Berechnung, sondern der Ehre und Pflicht halber mußte ein solcher Entschluß gefaßt werden.«

Vorläufig hatte sie allerdings mit ihrem Einfluß auf ihren Mann keinen Erfolg, denn im Dezember 1805 unterzeichnete der König durch den Minister Haugwitz einen Allianzvertrag mit Frankreich, dem die Vertauschung Hannovers zugrunde lag. Haugwitz war auf Grund des Vertrags mit Rußland eigentlich zu Napoleon geschickt worden, um ihm entweder den Frieden vorzuschlagen oder den Krieg zu erklären, wenn der französische Kaiser nicht auf die Friedensvorschläge eingehen sollte. Haugwitz war jedoch weder einem Talleyrand noch einem Napoleon gewachsen. Anstatt sich seines Auftrages zu entledigen, schloß er mit Napoleon ein Schutz- und Trutzbündnis. Napoleon selbst hat sich über diesen Vertrag ziemlich spöttisch ausgesprochen und sagte: »Zwei Tage vor der Schlacht bei Austerlitz kam Graf Haugwitz, der erste Minister des Königs von Preußen, nach Brünn in Mähren und hatte zwei Audienzen bei mir. Man schlug sich bereits bei den Vorposten, und so bat ich ihn, in Wien das Ergebnis der Schlacht abzuwarten. Ich werde die Russen und Österreicher schlagen, warten Sie deshalb und erzählen Sie mir jetzt nichts; ich will heute nichts hören.« Haugwitz war kein Neuling in Geschäften und ließ es sich gesagt sein. Die Schlacht von Austerlitz fand statt. Ich kehrte nach Wien zurück, und am 15. Dezember 1805 wurde zwischen Frankreich und Preußen ein Vertrag unterzeichnet, der Preußen wegen des Vertrages beruhigte, den Friedrich Wilhelm einige Wochen vorher mit dem Kaiser von Rußland abgeschlossen hatte. Preußen versprach abzurüsten, und als Gegenwert erhielt es die Zusicherung, daß Frankreich nichts dagegen hätte, wenn Preußen Hannover in seine Staaten einverleibte. Dafür erhielt Frankreich Wesel, Bayreuth und Neuchâtel.«

Luise stand in dieser Zeit im schärfsten Gegensatz ihrer Ansichten zu Friedrich Wilhelm. Sie gewann es sogar über sich, was sie bisher noch nie getan hatte, ihn auf seinen schwachen Charakter aufmerksam zu machen, »Überhaupt ist mehr Selbstvertrauen das einzige, was Dir fehlt. Hast Du das erst einmal gewonnen, so wirst Du sehr viel schneller zu einem Entschluß kommen. Und ist der Entschluß einmal gefaßt, so wirst Du strenger darauf halten, daß Deine Befehle befolgt werden ...«

Die Nachricht von der Niederlage der Russen bei Austerlitz hatte sie aufs tiefste erschüttert, noch mehr aber enttäuscht sie die Flucht Alexanders nach der Schlacht, und daß er sein Heer nach Rußland zurückkehren ließ. Aber ihre Kriegsgelüste waren deshalb noch nicht erloschen. Zum erstenmal in ihrer Ehe gab es zwischen Luise und Friedrich Wilhelm heftige Auseinandersetzungen. Luise vergoß bittere Tränen, daß sie ihren Mann noch immer nicht überzeugen konnte. Sie war der Meinung, daß nur eins nötig sei: »Das Ungeheuer (Napoleon) schlagen, zu Boden schlagen ...« Und in einem gewissen prophetischen Gefühl sagte sie einst zu Gentz, daß das große Heil einzig und allein in der engsten Vereinigung alles dessen zu suchen sei, was den deutschen Namen trüge. Aber die Erfüllung dieses Wunsches lag noch fern; sie sollte die Tage von 1813 nicht mehr erleben.

Auch Friedrich Wilhelm war über den Allianzvertrag, den Haugwitz abgeschlossen hatte, nicht frohen Herzens, obwohl er durchaus gegen den Krieg war. Er äußerte sich zum Grafen Hoym: »Ich habe unterzeichnet, mein lieber Graf, aber mein Gemüt ist in äußerster Unruhe; ich zittere vor den Folgen.« Er hatte ihn indes, obwohl Hardenberg für die vollständige Ablehnung gewesen war, nur bedingt angenommen, und sandte Haugwitz nochmals zu Napoleon nach Paris, um ihm seine Gegenvorschläge zu unterbreiten. Napoleon schäumte vor Wut, überhäufte den Gesandten mit Schmähungen gegen den König und seine Umgebung. Er sprach auch von verderblichem »Weiberregiment« am preußischen Hof, schalt auf Hardenberg und verlangte dessen Entlassung. Die Folge davon war, daß Napoleon den Schönbrunner Vertrag nicht annahm mit der Begründung, er sei zu spät unterzeichnet worden.

Am 15. Februar 1806 zwang er Haugwitz einen neuen Vertrag auf, der Preußen sogar zur Teilnahme am Kriege gegen England zwang.

Luise sah Preußen am Rande des Verderbens. Nur energisches Eingreifen konnte ihrer Meinung nach helfen. Ein Bündnis mit Österreich, vereint mit Rußland, schien ihr die Rettung, aber es war zu spät nach dem Siege Napoleons bei Austerlitz. Preußen mußte selbst handeln.

Zu dem oben erwähnten Grafen Hoym hatte sie seinerzeit gesagt, als er ihr auf die Frage, was er von der Lage halte, antwortete: »Majestät, ich wünschte, daß sich alles Ihren Wünschen gemäß arrangiere, aber der König ist in größter Sorge darüber«: »Wieso in Sorge! Hören Sie, mein lieber Hoym; es ist nur eins nötig zu tun. Man muß das Ungeheuer niederschlagen, man muß es erschlagen, und dann erst sprechen Sie mir von Sorge.« Tieferschüttert traf sie besonders die Entlassung Hardenbergs. Sie wußte, daß ohne ihn alles verloren war. Deshalb versuchte sie, den Minister zu gewinnen, wenigstens noch im geheimen die wichtigsten politischen Angelegenheiten zu führen und dem König als Berater beizustehen. Hardenberg übernahm es dann auch bereitwilligst, die Unterhandlungen mit Rußland im geheimen zu leiten. Luise nahm den regsten Anteil an diesen Unterhandlungen und knüpfte auf diese Weise immer enger das Band mit dem Zaren.

Nicht nur die Königin fand die Ungeschicklichkeit des Ministers Haugwitz tadelnswert. Besonders Louis Ferdinand war darüber empört. Der Prinz hielt Preußen von diesem Augenblick an ebenfalls für verloren. An seine Schwester Radziwill schrieb er darüber bereits im Dezember 1805: »Liebe Schwester, soeben erhalte ich Deinen Brief mit den Nachrichten über Österreich und die russische Armee. Der Abfall Österreichs und der unwürdige Frieden, den es geschlossen hat oder wenigstens drauf und dran ist zu schließen, erstaunt mich um so weniger, als ich die unglaubliche Schwäche kenne, die überall herrscht. Sie müßte natürlicherweise gegenseitiges Mißtrauen erregen und zu einer solchen Katastrophe führen. Ich habe ein derartiges Ereignis schon lange vorausgesehen, ja es sogar dem König und Hardenberg gesagt. Ich stütze mich darauf, daß man unbedingt jemand nach Wien schicken müsse, der die Gemüter beruhigen könne, der ihnen Vertrauen einflöße und der weniger zweideutige Grundsätze besitze als Herr von Haugwitz und sein Genosse Lombard. Als ich diesen Sommer den Brief von Gentz erhielt, zeigte ich ihn Hardenberg und Zastrow. Ich sagte ihnen, es sei zu fürchten, wenn alle Versuche zu einer Annäherung der beiden Höfe und zu positiven Maßnahmen gegen Bonaparte unserseits abgelehnt würden –, daß das Wiener Kabinett eines Tages die Partei Frankreichs ergreife. Anstatt vorzurücken, anstatt eine energische Erklärung abzugeben, einen Entschluß zu fassen, tasten wir zaghaft überall herum und wagen nicht das Wort Krieg auszusprechen. Es scheint alle Leute in Berlin in Schrecken zu jagen. Muß man sich daher wundern, was geschehen wird? Wir werden Krieg bekommen. Aber anstatt ihn glänzend zu führen, wie wir es gekonnt hätten, wird die ganze Last auf uns allein ruhen. Wenn hingegen die Russen uns nicht im Stich lassen und wir die Angreifenden sind, können wir uns der Oberpfalz und der Länder zwischen Main und Donau bemächtigen. Die russischen, preußischen, englischen, hessischen, sächsischen Heere umfassen ungefähr 400 000 Mann, und es ist gewiß, daß er (Napoleon) es nicht so leicht haben wird wie mit diesem Mack und den ungeschickten Generalen, die die Schlacht bei Austerlitz befehligten. Überbringe der Königin meine ergebensten Empfehlungen und die Versicherung meiner aufrichtigsten Zuneigung. Und sage ihr, sie solle den Mut nicht verlieren.«

Immer stärker wurde die Partei der Königin. Außer dem Prinzen Louis Ferdinand standen auf ihrer Seite der Minister vom Stein, die Generale Phull und Rüchel, der Prinz August von Preußen, der Prinz von Oranien, die Brüder des Königs, viel hohe Offiziere und Diplomaten. Immer wieder versuchten sie den König zum Kriege zu überreden. Louis Ferdinand ließ von Johannes von Müller eine Denkschrift verfassen, worin er den König beinahe anflehte, Haugwitz, Beyme und Lombard zu entlassen. Sie brachte ihm und dem General Rüchel, der sie mit unterzeichnete, die Ungnade Friedrich Wilhelms ein. Der Prinz mußte sich zum Heere begeben, ohne daß ihn der König zum Abschied empfing. Auch von Luise durfte Louis Ferdinand sich nicht verabschieden. Und sie hatte nicht den Mut für ihn einzutreten. Aber einen Brief schrieb er ihr, worin er die Befürchtung aussprach, daß er »sein Blut wohl lassen müsse, ohne Preußens Heil herbeiführen zu können.« Er wußte nicht, wie wahr er sprach. Wenige Monate später fiel er im Kampfe bei Saalfeld.

Bei einer anderen Gelegenheit sagte Louis Ferdinand auch einmal zum König, als der ihm seine unmäßige Kriegslust vorwarf: »Aus Liebe zum Frieden nimmt Preußen gegen alle Mächte eine feindliche Stellung an und wird noch einmal von der Macht schonungslos überstürzt werden, wenn ihr der Krieg gerade recht ist. Dann fallen wir ohne Hilfe, vielleicht auch gar ohne Ehre.« Und das war auch die Meinung Luises. In des Prinzen näherer Umgebung befanden sich immer die bedeutendsten Männer der Zeit, die alle für den Krieg stimmten. Seine Gesellschaft war anregend und geistig vielseitig. Gelehrte, Künstler, Offiziere und Diplomaten, alles war vertreten. Friedrich von Gentz, Johannes von Müller, Wilhelm von Humboldt, der Komponist Dussek, manche militärische Größe, wie Blücher, Kleist, Phull, waren seine Freunde. Auch viele kluge Frauen teilten seine Gesellschaft, wie die von ihm zärtlich geliebte Pauline Wiesel, die Freundin der Rahel, und diese selbst. Allerdings umgab er sich auch wieder mit Abenteurern der gefährlichsten Sorte, ebenso mit sehr vielen jungen Offizieren, die höchst unbedeutend waren und nur zur Staffage seiner äußerst lebhaften Abendgesellschaften nötig waren. Er wußte es, behauptete jedoch, er brauche alle diese Leute, wie er auch bisweilen einen schönen Luxushund zur Zierde seines Salons nötig habe. Sein Adjutant und Freund, Karl Freiherr von Nostitz, beschreibt sehr interessant die Gesellschaften des Prinzen in Berlin und auf seinen Gütern. Wenn man von der Jagd kam, die Louis Ferdinand sehr liebte, »ging man um sechs Uhr zur Tafel. Hier erwarteten uns Frauen und die Gesellschaft munterer Männer, die, während wir auf der Jagd waren, sich versammelt hatten. Ausgewählte Speisen und guter Wein, besonders Champagner, den der Prinz besonders liebte, stillten Hunger und Durst. Doch das Mahl, in antikem Stil gefeiert, wurde durch Musik und den Wechsel heiterer Erholung weit über das gewöhnliche Maß verlängert. Neben dem Prinzen stand ein Piano. Eine Wendung, und er fiel in die Unterhaltung mit Tonakkorden ein, die dann Dussek auf einem anderen Instrument weiter fortführte. So entstand oft zwischen beiden ein musikalischer Wettkampf, ein musikalisches Gespräch konnte man es nennen, das alle durch Worte angeregte Empfindungen der Seele in bezaubernden Tönen lebhafter fortklingen ließ. Unterdessen wechselten Getränke und Aufsätze, auf der Tafel zur freien Wahl hingestellt ... Die Frauen auf dem Sofa, in antiker Freiheit gelagert, scherzten, entzückten, rissen hin und verliehen dem Symposion jene Zartheit und Weichheit, die einer Gesellschaft von Männern unter sich durch ihre Härte und Einseitigkeit abgeht.

Die Stunden verflogen uns an solchen Abenden und die Nächte hindurch ungemessen, und es geschah wohl, daß wir uns erst des Morgens um fünf, sechs, sieben, auch wohl um acht Uhr trennten, viele von demselben Stuhle aufstehend, auf dem sie sich den Abend vorher niedergesetzt hatten.«

In dieser Gesellschaft Louis Ferdinands dachte man es sich so einfach, Napoleon aus dem Wege zu räumen, obwohl er gerade genug bewiesen hatte, daß mit ihm nicht gut Kirschen essen war. Besonders war ein Krieg in diesem Augenblick für Preußen ein sehr gewagtes Unternehmen, da es keiner Koalition hatte beitreten wollen und ganz allein ohne Verbündete dastand, denn der gute Freund Alexander ließ es schmählich im Stich. Allerdings hatte die Kriegspartei damit nicht gerechnet. Aber Napoleon hatte eben wieder, wie wir gesehen haben, einen großen Sieg bei Austerlitz davongetragen und dadurch die russisch-österreichische Koalition gesprengt. Er hatte Haugwitz sofort überrumpelt, daß er den Allianzvertrag unterschrieb. Alle erkannten noch die Stärke Napoleons gegen das kleine Preußen, nur Luise und ihre Anhänger nicht. Sie schürten zum Krieg in einem Augenblick, da er am wenigsten aktuell war.

In den Offizierskreisen herrschte bald die größte Erbitterung gegen Frankreich. Bei Theateraufführungen wurde durch sie für den Krieg Propaganda gemacht. Alle Plätze waren von Soldaten und Unteroffizieren besetzt, die vom Offizierkorps Freikarten erhielten. Bei militärischen Stücken, wie Wallensteins Lager usw., kam es zu öffentlichen vaterländischen Kundgebungen. So sehr man früher für Frankreich gewesen war, so sehr war man jetzt dagegen. Auch aus den Briefen der Rahel von Varnhagen geht deutlich hervor, wie sehr man in gewissen Kreisen für den Krieg stimmte. Sie hörte wiederholt in der Gesellschaft des Prinzen Louis Ferdinand von den jungen Berliner und Potsdamer Offizieren den leichtsinnigen Ausspruch: »Mit den Österreichern kann Napoleon schon fertig werden. Aber mit uns Preußen soll er nur anbinden. Da wird er schön ankommen.« Napoleon war hingegen der Ansicht, daß die Preußen noch dümmer seien als die Österreicher, denn beim Ausbruch des Kriegs soll er gesagt haben: » Les Prussiens sont encore plus stupides que les Autrichiens.«

Solche Aussprüche waren nicht unberechtigt in Anbetracht der schlechten Diplomatie Preußens und des für das Land äußerst verhängnisvollen Einflusses der drei Personen: Haugwitz, Lombard und des preußischen Gesandten in Paris, Marchese Lucchesini. Die Unfähigkeit dieser drei preußischen Staatsmänner sah besonders Friedrich von Gentz gleich im ersten Augenblick seiner Berufung ins Hauptquartier. In seinem »Beitrag zur geheimen Geschichte des Anfangs des Kriegs von 1806« spricht er sich unverhohlen über die Fehler der preußischen Diplomatie aus, besonders über die Unsinnigkeit, daß Preußen den Krieg ohne jeden Bundesgenossen begann, weil es sich alle Freunde verscherzt hatte. Mit England und Schweden stand es auf Kriegsfuß, auf Österreich und Rußland war zu jener Zeit nicht mehr zu rechnen; die Unterhandlungen mit Österreich wenigstens waren zu spät gekommen. Auch die preußischen Oberbefehlshaber unterzieht er einer scharfen Kritik, besonders kommt der Oberstkommandierende, Herzog Karl von Braunschweig sehr schlecht weg. Gentz behauptete, der Herzog habe gar keine genaue Kenntnis von der ganzen Lage der Dinge besessen, besonders sei sein Defensivplan vollkommen falsch gewesen. Aber der König und die Königin durften dem General in nichts dreinreden, sie mußten alles tun, was er wollte, und ließen ihn gewähren. Gentz behauptete, der Herzog von Braunschweig habe immer gehofft, einmal das Herzogtum Cleve von Napoleon zu erhalten, das der Kaiser aber schon längst für seinen Schwager Murat aufgespart hatte. »Dieser Umstand«, fügt Gentz hinzu, »hatte wohl keinen geringen Einfluß auf das Benehmen des Herzogs.«

Den einzigen, den Gentz im preußischen Hauptquartier gelten ließ, war der General Graf Kalckreuth. Es wäre für Preußen ein Glück gewesen, wenn dieser die militärische Führung übernommen hätte. Aber es lag nicht in seiner Macht. Äußerst verhängnisvoll war auch die Ansicht Lucchesinis, der dem Herzog von Braunschweig immer wieder versicherte, Napoleon werde gewiß den bösen Schein des Angriffs vermeiden und den Krieg gar nicht eröffnen. So verharrte man in der Defensive und glaubte, wenn Napoleon käme, würde er aus der Richtung von Erfurt kommen, während er von Franken her marschierte und da war, ehe es sich das preußische Hauptquartier träumen ließ. Denn sie besaßen nicht, wie Napoleon, der alles wußte, was bei seinen Feinden vorging, so ausgezeichnete und geschickte Spione.

Als klügste und energischste Person des ganzen Hauptquartiers bezeichnet Gentz die Königin Luise, während Friedrich Wilhelm III. überhaupt keine Erwähnung findet. Er zählte nicht. »Die Königin«, schreibt Gentz, »beratschlagte mit Präzision, Selbständigkeit und Energie, zu gleicher Zeit eine Klugheit offenbarend, die ich selbst bei einem Manne bewunderungswürdig gefunden hätte. Und doch zeigte sie sich bei allem, was sie sagte, so voll tiefen Gefühls, daß man keinen Augenblick vergessen konnte, es sei ein weibliches Gemüt, dem man hier Bewunderung zolle. Eine Kombination von Würde, Wohlwollen und Eleganz, wie ich mich etwas Ähnliches nie zuvor entsinne.«

Ehe indes die Ereignisse wirklich eintraten, die Luise so sehnlichst herbeiwünschte, mußte sie sich zur Kur nach Pyrmont begeben. Die politischen Sorgen und Aufregungen, der Tod ihres kleinen Sohnes Ferdinand, im April 18O6, hatten ihre Nerven angegriffen und ihre an sich zarte Gesundheit geschwächt. Bereits ein Jahr zuvor, gerade als der Zar in Berlin anwesend war, hatte sie bei einem Feste in Bellevue einen Nervenzusammenbruch erlitten, der mit heftigen Weinkrämpfen endete. So reiste sie, allerdings schweren Herzens, gerade in der kritischsten Zeit, wo der König ihrer mehr denn je bedurfte, im Juni 1806, ins Bad. Zu ihrer großen Freude waren in Pyrmont auch ihr Vater und ihr Bruder Georg, dessen heiterer Charakter sehr wohltätig auf ihre gedrückte Stimmung wirkte. Aber der Schmerz über die Enttäuschung, die sie wegen der Wandlung Alexanders empfand, nagte in ihr, denn ihr allein war bereits die Ahnung inne, daß er, den sie so sehr verehrt und so hoch über alle Menschen gestellt hatte, sie bald ganz fallen lassen und sich mit ihrem ärgsten Feind, Napoleon, verbünden würde. Noch wollte sie es weder sich noch den anderen zugestehen. Tief in ihrem Innern aber fühlte sie, daß es so kommen mußte.