|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der übernächste Tag, der siebenundzwanzigste Januar, ein Sonntag, hätte, wie sie meinten, ein besonders glücklicher Tag werden sollen. Sie hatten verabredet, daß Mary vormittags in die Hofburg kommen sollte, denn es war Rudolf geglückt, sich für länger als eine Stunde freizumachen, und abends sollten sie auf einem Ball, den der deutsche Botschafter veranstaltete, zum erstenmal in Gesellschaft zusammentreffen. Für Mary war es die offizielle Aufnahme in die Wiener Gesellschaft. Sie hatte ein bezauberndes Kleid bestellt und wollte den Halbmond aus Brillanten ins Haar stecken und Rudolfs erste Gabe, den Saphirring, am Finger tragen. Ihrer Mutter hatte sie gesagt, er sei ein Geschenk der Gräfin Larisch, ihrer lieben Freundin, zu ihrem ersten großen Ball.

Ja, es hätte ein strahlend schöner Tag werden sollen!

Aber das Schicksal hüllte gerade diesen Tag in düstere Schatten.

Schon vormittags war Rudolf in sorgenvoller Stimmung. Jetzt bedrückte es ihn doch, daß jede Nachricht aus Rom ausblieb. Er bemühte sich zwar, vor Mary unbekümmert zu scheinen, aber sie kannte ihn viel zu gut, als daß es ihm wirklich gelungen wäre. Sie tat ihr Möglichstes, um ihn aufzuheitern. Sie begann – ein Mittel, das sich schon oft bewährt hatte – von den schönen Tagen zu sprechen, die sie genießen wollten, wenn Rudolf, nach dem Verzicht auf Thron und Rang, als schlichter Bürger, fern von Österreich, mit ihr leben würde. Nichts liebte Rudolf mehr, als in solchen verführerischen Zukunftsbildern zu schwelgen. Ja, darin lag noch eine Hoffnung. Und doch – wenn der Papst der Annullierung seiner Ehe zustimmte, dann war es seine Pflicht, auszuharren und kaiserlicher Prinz zu bleiben, trotz der beschwerlichen und freudelosen Aufgaben, die die Stellung des Thronfolgers mit sich brachte. Zuversichtlich sprach er davon, nach Lösung seiner Ehe, die Zustimmung seines Vaters zu einer morganatischen Verbindung mit Mary zu erhalten, doch glaubte er selbst auch ernstlich daran? Mary fürchtete sich vor einer solchen Zukunft. »In dieser Stellung gibt es kein Glück«, sagte sie. Versteckt vor den Blicken der Welt zu leben, das allein war ihre geheime Sehnsucht.

Dann begannen sie eifrig zu beraten, wo sie sich ansiedeln sollten, Erwägungen, die sie von Andalusien ins Baskenland, von Algier bis in die Normandie, zu den Südseeinseln, nach Ceylon entführten. Mary rief schließlich:

»Jeder Ort, an dem ich bei dir bleiben darf, wird für mich das Paradies sein.«

Rudolf schloß sie in seine Arme und meinte scherzend:

»Das ist dein Gefängnis, zu dem du auf Lebensdauer verurteilt bist.«

»Hast du ganz vergessen«, begann Mary nach einer Weile ein näherliegendes Thema, »daß du mir seit langem einen Spaziergang durch den winterlichen Wald schuldest? Wie kann ich Vertrauen zu einem Mann haben, der sein Versprechen nicht hält?«

»Dienstag und Mittwoch bin ich in Mayerling zur Jagd. Mein kleines Jagdschloß steht mitten im Wienerwald. Wie schön wäre es, wenn wir die zwei Tage dort zusammen verbringen könnten. Aber leider ist das jetzt nicht möglich.«

»Wie glücklich wäre ich darüber! Aber gib acht, Rudolf, wenn ich einmal dort bin, werde ich nie mehr nach Wien zurück wollen.«

»Gut, dabei soll es bleiben! Sobald es entschieden ist, daß wir uns nicht mehr trennen, kommst du mit mir nach Mayerling!«

In diesem Augenblick hörte man das leise Klopfen an der Tür, mit dem Loschek sich anzukündigen pflegte. Die gute Laune des Kronprinzen verflog im Augenblick.

»Du siehst«, sagte er ärgerlich zu Mary, »daß man mich keinen Augenblick in Ruhe läßt. Ich weiß ja, daß sich alle gegen mich verschworen haben … Was habe ich ihnen bloß getan? Können sie mich nicht wenigstens für eine Stunde mir selbst überlassen? – Komm herein!« rief er laut zur Tür hin, und als Loschek sichtbar wurde, fuhr er fort: »Was gibt es denn schon wieder, daß du mich störst?« Seine Stimme verriet jetzt deutliche Unruhe.

»Der Flügeladjutant Seiner Majestät hat Eurer Kaiserlichen Hoheit eine Meldung zu erstatten.«

Rudolf wandte sich an Mary:

»Zieh dich, bitte, für einen Augenblick in das Nebenzimmer zurück. Es ist zwar gewiß nichts Besonderes, aber ich darf ihn nicht warten lassen.«

Mary verschwand, und Loschek ließ den diensthabenden Flügeladjutanten ein, der dem Kronprinzen die Meldung erstattete, daß der Kaiser ihn unverzüglich in seinem Arbeitszimmer erwarte. Noch ehe der kaiserliche Adjutant zu Ende war, hatte Rudolf begriffen, daß es sehr ernste Dinge sein mußten, um die es sich handelte, und daß diese bevorstehende Unterredung über sein Leben entscheiden würde.

»Ich komme gleich«, gab er zur Antwort.

Der Flügeladjutant zog sich zurück, und Rudolf holte Mary wieder ins Zimmer. Sie bemerkte sofort den düsteren Ernst, der jetzt auf seinen Zügen lag.

»Der Kaiser hat um mich geschickt. Es wird längere Zeit dauern, du kannst hier nicht auf mich warten, Geliebte.«

Mary verfärbte sich.

»Handelt es sich um mich?«

»Das ist nicht wahrscheinlich. Eher um dienstliche Angelegenheiten.«

Doch Mary ließ sich nicht beruhigen. Rudolf schloß sie in seine Arme.

»Fürchte nichts, Geliebte«, sprach er zu ihr, »du weißt doch, daß uns nichts mehr trennen kann. Und wenn uns kein anderer Ausweg bleibt, gehen wir zusammen nach Mayerling, um niemals zurückzukehren … Ich werde trachten, dir nachmittags ein paar Zeilen zu senden, jedenfalls aber heute abend auf dem Ball die Möglichkeit finden, dir einen Wink zu geben, wie unsere Angelegenheit steht.«

Mit einer leidenschaftlichen Umarmung nahmen sie Abschied.

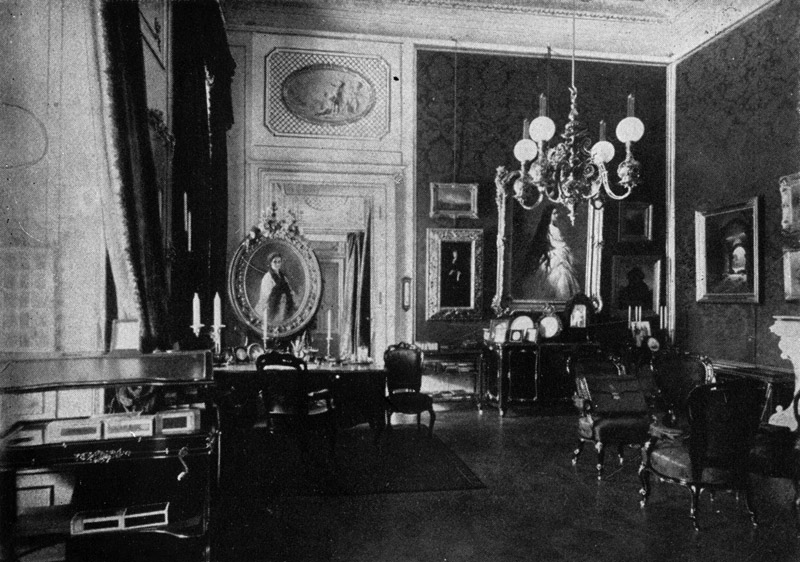

Einige Augenblicke später wurde Rudolf in das Arbeitszimmer des Monarchen eingelassen. Es war ein großer, hoher, nüchtern wirkender Raum, in dem niemals ein Gegenstand von seinem Platz gerückt worden war. Selbst die vielen Photographien und die zahlreichen Leuchter standen ausgerichtet wie Soldaten auf den zwei Kommoden und dem Kaminsims, kein achtlos fortgelegter Gegenstand störte auf Tischen oder Schreibtischen die peinliche Ordnung, jeder Federstiel, jeder Bleistift lag genau an der Stelle, wo er hingehörte. Durch zwei große Fenster, deren grüne Vorhänge faltenlos zu Boden hingen, als wären sie aus Blech, fiel das trübe Licht des tiefen, grauen Winterhimmels.

Immer, wenn Rudolf dieses Zimmer betrat, mußte er ein Gefühl des Unbehagens niederkämpfen. An jenem Tage, da er allen Grund hatte, die bevorstehende Unterredung zu fürchten, weil er sich in dem Kampf, der kommen mußte, als der Schwächere fühlte, steigerte seine Erregung dieses Unbehagen so sehr, daß er alle Kräfte aufbieten mußte, um seine Haltung zu bewahren. Dieser nüchterne Raum erschien ihm wie ein Schlachtfeld, auf dem zwei Gegner zu einem Kampf antreten sollten, der einem von ihnen das Leben kosten konnte. In diesem tragischen Ringen fürchtete er, der schon vorher Geschwächte, daß seine Nerven nicht standhalten würden. Er wußte nicht, welche Waffen sein Vater bereit hatte. Nie waren ähnliche Fragen zwischen ihnen besprochen worden, es war gar nicht vorauszusehen, auf welche Weise der Kaiser sie behandeln würde. »Wenn er nur ›dienstlich‹ bleibt!« dachte Rudolf.

Kaiser Franz Josef trug seine gewohnte einfache Bluse mit den Feldmarschallabzeichen und die schwarze Salonhose; er saß an seinem Schreibtisch. Seine spärlichen Haare, sein dichter Backenbart und Schnurrbart waren schon ganz weiß. Eine große Brille saß tief auf seiner knolligen Nase. Auf dem Schreibtisch vor ihm lag ein engbeschriebenes Aktenstück, das er aufmerksam las, indem er mit seinem Bleistift Wort für Wort verfolgte.

Franz Josefs Arbeitszimmer in der Hofburg

Ohne sich zu unterbrechen, wies er Rudolf bloß mit der Hand den Stuhl neben dem Schreibtisch an.

Rudolf betrachtete seinen Vater mit einer Aufmerksamkeit, als hätte er ihn seit langem nicht gesehen, obwohl er erst am Abend zuvor mit ihm gespeist hatte. »Er sieht eigentlich recht alt aus«, dachte er, »und ist doch erst sechzig Jahre. Aber ist er wohl jemals jung gewesen? Er war immer wie ein emsiger, alter Beamter, der die Geschäfte der Firma Habsburg führt. Tag für Tag steckt seine Nase in den Akten. Jetzt wird er gleich das Faszikel ›Rudolf – Mary‹ hervorholen und über unser Leben mit demselben Ton sprechen, als wenn es sich darum handelte, ein neues Uniformtuch auszuwählen.«

Der Kaiser hatte indessen seine Lektüre beendet, er öffnete eine Lade seines Schreibtisches, räumte den Akt sorgfältig hinein, legte seinen Bleistift parallel zu den anderen Schreibstiften verschiedener Farbe, die in gleichmäßigem Abstand voneinander vor ihm lagen, nahm seine Brille ab, tat sie, nachdem er sie umständlich mit seinem Taschentuch gereinigt hatte, in ein Futteral und reihte dieses Futteral auf den ihm gebührenden Platz zwischen dem Tintenzeug und den Schreibstiften ein.

Nachdem dies geschehen war, wandte sich der Kaiser mit seiner farblosen Stimme an seinen Sohn:

»Ich habe heute morgen einen Brief aus dem Vatikan erhalten, der mich befremdet hat. Es ist ein Privatbrief des Heiligen Vaters, der nicht auf amtlichem Wege an mich geleitet wurde. Von seinem Inhalt weiß auch niemand außer Seiner Heiligkeit und mir.«

»Natürlich, der ›dienstliche‹ Ton! Ich wußte es ja«, sagte sich Rudolf schon gereizt. Sein Widerwille gegen diese eintönige Sprechweise seines Vaters ließ ihn kaum die Bedeutung dieser Stunde ermessen, in der er die entscheidende Antwort hören sollte.

»Ich habe auf diese Weise erfahren«, fuhr Franz Josef fort, »daß du am vierzehnten Januar dieses Jahres in einer Angelegenheit von Bedeutung direkt an den Heiligen Vater geschrieben hast, ohne vorerst mich darüber zu unterrichten.«

Der Kaiser blickte seinen Sohn an und wartete auf eine Antwort. Rudolf sprach bloß:

»Es handelte sich um eine rein persönliche Angelegenheit.«

»Ich kenne keine solchen Angelegenheiten«, fuhr die farblose Stimme des Monarchen fort. »Und diese Angelegenheit kann am allerwenigsten als eine rein persönliche betrachtet werden. Sie berührt allerwichtigste Staatsinteressen. Auch der Heilige Vater war derselben Meinung, da er die Antwort auf deinen Brief an mich gerichtet hat. Ein Schritt, wie du ihn unternommen hast, hätte von niemand anderem als von mir ausgehen dürfen, denn ich bin das Oberhaupt der Familie, und nach unserem Hausgesetz hat kein Mitglied des Herrscherhauses meinen Entscheidungen vorzugreifen.« Hier gefiel sich der Kaiser durch längere Zeit in sehr eingehenden juridischen Betrachtungen des Familienstatutes des Ah. Kaiserhauses aus dem Jahre 1839, durch das die Rechte und Vorrechte des Familienoberhauptes in allen Einzelheiten festgesetzt waren. Er schien von Rudolf zu erwarten, daß auch er in die Bewunderung einstimmte, die Franz Josef wegen der weisen Voraussicht, mit der dieses Familienstatut abgefaßt war, Ferdinand I. und seinen Ratgebern zollte.

Rudolf saß wie auf Nadeln. Als der Kaiser endlich schwieg, fragte er mit hörbarer Ungeduld:

»Und die Antwort auf meinen Brief, Vater?«

Franz Josef sah ihn abweisend an.

»Haben die wenigen Augenblicke, die du mir gegenübersitzt, nicht genügt, um sie dir selbst zu geben? – Sie ist ablehnend, natürlich ablehnend …« Und er nickte zustimmend mit seinem Kopfe. Dann hielt er es wieder für notwendig, eine Reihe von allgemeinen Betrachtungen an diese Mitteilung zu knüpfen; Rudolf hörte nichts mehr davon.

Jetzt, da er die päpstliche Antwort kannte, kam es ihm zu Bewußtsein, daß er sie niemals anders erwartet hatte. Sein Schritt war einem Augenblick der Verzweiflung entsprungen; bleibt einem in solcher Stimmung die Wahl der Mittel? Ein Mensch, dem nur zwei Wege offen stehen, um dem Tod zu entrinnen, versucht einen nach dem andern. Der eine Weg hatte sich als Sackgasse erwiesen. Blieb der zweite, mit Mary fortzugehen … Rudolf hoffte im stillen, daß sein Vater für diesen Tag das Gespräch abbrechen würde. Die Schlacht hatte noch nicht begonnen, doch er fühlte sich schon erschöpft. Er brauchte Ruhe und Zeit, um seine Flucht im geheimen vorzubereiten.

Doch er mußte seinen Vater noch weiter anhören. Der Kaiser war nicht so leicht geneigt, ein Thema aufzugeben, das er einmal begonnen hatte. »Welche Breitspurigkeit«, dachte Rudolf. »Eine greisenhafte Pedanterie!« Seine Augen hingen einige Augenblicke an den Ohren des Kaisers; sie waren ihm immer schon groß vorgekommen, waren sie jetzt noch größer geworden? Sie sahen gelblich aus wie Pergament, kein Tropfen Blut schien in ihnen. »Sie sind ja tot«, sagte sich Rudolf, »vielleicht werden sie gleich abfallen …« Dieser Gedanke belustigte ihn.

Die Stimme des Kaisers war endlich verklungen. Ein Schweigen entstand. Rudolf erhob sich, als wäre er entlassen. Mit einer Handbewegung hielt ihn sein Vater zurück:

»Ich bin noch nicht zu Ende.« Er zupfte an seinem Schnurrbart, was ein untrügliches Zeichen von Nervosität bei ihm war. »Jetzt kann es losgehen«, dachte Rudolf; er sah Marys geliebte Züge im Geiste vor sich und suchte aus diesem Bilde Kraft für das bevorstehende Ringen zu schöpfen. »Ich habe niemals mit dir über dein Privatleben gesprochen«, der Ton des Kaisers war jetzt ein wenig schärfer, »und ich hätte es vorgezogen, niemals darüber sprechen zu müssen. Heute aber liegen die Dinge so, daß der Kaiser und nicht mehr der Vater eingreifen muß. Du hast ein Verhältnis …«

Jetzt konnte sich Rudolf nicht mehr zurückhalten. Seine Geduld war schon auf eine allzu harte Probe gestellt worden. Er vergaß die Achtung, die er seinem Vater schuldete, und warf in einigermaßen heftigem Tone ein:

»Bin ich der Einzige?«

Der Kaiser fuhr, ohne die Stimme zu erheben, mit kalter Überlegenheit fort:

»Es handelt sich hier ausschließlich um dich. – Du hast diese … Privatangelegenheit nicht zu kaschieren gewußt. Man spricht darüber. Selbst Stephanie weiß davon. Du solltest dir darüber klar sein, was das bedeutet. Ein öffentlicher Skandal ist zu fürchten. Jeder Skandal ist unzulässig. Ein Kronprinz setzt sich keinem Skandal aus … Wenn aber die Dinge so weitergehen, wie bisher, ist er unausbleiblich … Er würde auf unsere Dynastie zurückfallen, und du weißt, daß unsere Gegner auf der Lauer sind. Es gibt genug subversive Elemente, die alles ausnützen, was die Monarchie schwächen kann. Soll dein Leichtsinn das Werk gefährden, an dem wir seit Jahrhunderten arbeiten?«

Allzuviel war für Rudolf in diesen letzten Sätzen verletzend. Hätte er ohne Empörung hören sollen, daß der ewige Bund zwischen Mary und ihm als »Verhältnis« bezeichnet wurde, gleichmütig hinnehmen können, daß der Vater seine Gefühle für Mary, die stärker als alles waren, was ihn mit dem Leben verband, »Leichtsinn« nannte? Er war an der Grenze dessen, was er zu ertragen vermochte, und nur mit größter Mühe zwang er sich, äußerlich ruhig zu bleiben. Der Kaiser wartete auf Antwort.

»Hast du nichts zu erwidern?«

»Was verlangst du von mir?«

»Ich verlange, daß du mit Mary Vetsera brichst.«

Obwohl er darauf gefaßt gewesen war, diesen Namen hier nennen zu hören, erbebte Rudolf doch, als er jetzt von den Lippen seines Vaters ausgesprochen wurde. Es schien ihm, als erfüllte dieser Name das ganze stumme Zimmer, als erzitterten selbst die Wände von seinem Klang. Nur der Kaiser war die gleiche unberührte Maske geblieben, der Blick seiner Augen schien an Rudolf vorbeizugleiten. Von seiner Erregung überwältigt, konnte der Kronprinz kein Wort hervorbringen. Er schüttelte bloß verneinend den Kopf.

Darauf sprach der Kaiser:

»Du scheinst mich nicht verstanden zu haben.«

Jetzt begann Rudolf zu sprechen; seine Stimme, die anfangs leise war, gewann mit seinen Worten Kraft.

»Ich war auf diesen Wunsch vorbereitet. Schon als du mich holen ließest, wußte ich, was du mir sagen wolltest. Du verlangst, daß ich mit …« Er stockte. Den geliebten Namen vor seinem Vater auszusprechen, erschien ihm wie eine Entheiligung. »Das ist unmöglich! Ein Bruch ist unmöglich. Bestehe nicht darauf. Und glaube auch nicht, daß ich bloß jetzt, in einem Augenblick der Erregung, so spreche. Seit Monaten stehe ich vor der gleichen Frage. Ich habe sie reiflich überlegt und bin dabei zu einer wichtigen Einsicht gekommen: Ich habe nur dieses eine Leben, und ich will – ich schäme mich fast, ein Wort zu gebrauchen, das in diesem Raum vielleicht noch niemals laut geworden ist – ich will glücklich sein.« Er unterbrach sich einen Augenblick, denn er glaubte zu bemerken, daß sein Vater ihn verwundert ansah. »Wie ein exotisches Tier betrachtet er mich«, dachte Rudolf. Er fühlte jetzt eine große Unbefangenheit und sprach, frei von aller Verlegenheit, in einem Ton weiter, der schon ein wenig anmaßend klang, und den er seinem Vater gegenüber noch nie gebraucht hatte:

»Ich bin überrascht, daß du mich zu einer Entscheidung zwingen willst. Von deiner Weisheit und der großen Erfahrung, die du gesammelt hast, hätte ich erwartet, daß du es mir überläßt, in Ruhe einen Lebensmodus zu finden, in dem sich die widerstreitenden Pflichten vereinigen lassen: die Pflichten, die ich gegen dich habe, und jene gegen mich selbst. Wäre dieser Weg nicht möglich?« Der Kaiser schüttelte verneinend seinen Kopf. Er klopfte mit einem Papiermesser auf die Schreibtischplatte; das war das einzige Zeichen, mit dem er seine steigende Erregung verriet. Dieses unausgesetzte Klopfen begann Rudolfs Nerven anzugreifen; er fühlte, daß er noch keinen Fingerbreit an Boden gewonnen hatte. Er mußte zum Angriff übergehen:

»Ich strebe nicht nach der Macht; die Luft, die Fürsten atmen, ist vergiftet. Lange Zeit habe ich gedacht, daß ich mich nützlich machen könnte. Aber deine Ratgeber, Vater, haben mir diese Illusionen gründlich genommen …«

»Es gibt keine Ratgeber«, unterbrach ihn der Kaiser, »es gibt nur mich.«

»Nun, wie immer es sei … Trotz allen meinen Bemühungen, trotz der Tätigkeit, die mir zugewiesen ist, fühle ich mich in diesem Staate überflüssig. Ich spiele eine bloß dekorative Rolle; es fehlt mir der Glaube an das, was ich tue. Darum trete ich zurück. Ich denke, daß es kein Gesetz gibt, das mir einen Verzicht verbietet.«

Das Papiermesser fiel mit dumpfem Geräusch auf den Schreibtisch.

»Was muß ich hören?« rief der Kaiser aufgebracht. »Du vergißt, daß du eine Aufgabe zu erfüllen hast, und …«

Rudolf ließ ihn nicht weitersprechen.

»Ein anderer wird sie erfüllen. Es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte unseres Hauses, daß die Erbfolge auf eine Seitenlinie übergeht. Mein Vetter Franz Ferdinand wird meinen Platz sehr gut ausfüllen. Er hat abgeklärte Überzeugungen, nicht so ketzerische wie ich. Alle offiziellen Kreise betrachten mich mit Mißtrauen; man wird mich ohne Bedauern scheiden sehen.«

Franz Josefs Stimme war jetzt schneidend. Rudolf bekam rote Flecke auf den Wangen, aber es gelang ihm noch immer, die Herrschaft über sich zu bewahren.

»Und wenn ich nicht zur Welt gekommen wäre, wenn ich morgen sterben würde? Die Monarchie bestünde weiter. Die vielen Erzherzoge bilden eine unerschöpfliche Reserve an Männern …«

»Genug von diesen Blasphemien!«

»Das sind keine Blasphemien. Ja, hast du denn im Laufe unserer Unterredung noch nicht erfaßt, daß ich jetzt endlich mein Glück gefunden habe und nicht mehr darauf verzichten werde? Wenn du mir untersagst, es mit meiner Stellung zu verbinden, dann lege ich meinen Rang nieder, dann ziehe ich die Uniform aus.«

»Und wovon willst du leben?«

Die Frage fiel in scharfem Ton und traf Rudolf wie ein Keulenschlag. Er blickte voll Empörung auf seinen Vater.

»Willst du damit sagen, daß du beabsichtigst, mir alle Existenzmittel zu entziehen? Gewiß, du kannst es tun, aber es wäre ein unwürdiges Vorgehen.«

»Schweig! Ich habe dir keine Rechenschaft abzulegen! – Ich werde tun, was mir gut dünkt.«

»Ich warne dich! Aus all den Schwierigkeiten, die du mir in den Weg legst, gibt es noch einen andern Ausweg …«

Ein langes Schweigen folgte dieser unverhüllten Drohung. Franz Josef stützte seine Ellbogen auf den Schreibtisch und legte seinen Kopf in die Hände.

Rudolf war aufgesprungen und schritt, alle Etikette beiseite lassend, erregt im Zimmer auf und ab. Sein Entschluß war gefaßt: entweder die Freiheit oder … Der Gedanke, sich von Mary zu trennen, kam ihm nicht einmal in den Sinn. Was immer sein Schicksal war, sie blieb mit ihm vereint. Rudolf fühlte sich so müde, daß er sich nur danach sehnte, endlich zur Ruhe zu kommen. Warum verließ er nicht sofort diesen frostigen Raum? Worauf hoffte er noch? War es nicht töricht, sich in Streit einzulassen, wenn man bloß einen kleinen Schritt zu machen brauchte, um allen Kämpfen zu entfliehen, ewigen Frieden zu finden? Diese Erkenntnis, daß es außerhalb der Grenzen der irdischen Welt ein Reich der Ruhe gab, verließ ihn bis ans Ende dieser peinigenden Unterredung nicht mehr und erfüllte ihn mit stiller, wehmütiger Freude.

Der Kaiser richtete sich endlich wieder auf. Er verließ seinen Schreibtisch, kam auf Rudolf zu, legte ihm seine Hand auf die Schulter und führte ihn zu dem Sofa neben dem Kamin.

»Wir wollen uns setzen. Der Kaiser hat nichts mehr zu sagen, sprechen wir jetzt als Vater und Sohn.« Ton und Geste kamen unerwartet. Rudolf ließ sich aber nicht verblüffen; gewiß war das nur ein Schachzug seines Vaters, der als gewiegter Politiker darin geübt war, die Menschen seinem Willen gefügig zu machen. Darum nahm er sich vor, auf der Hut zu sein und sich nicht überlisten zu lassen; doch laut beantwortete er diese Aufforderung mit einer Herzlichkeit, die dem Kaiser aufrichtig schien:

»Ich wünsche mir nichts Besseres.«

Der Kaiser ließ ihn neben sich Platz nehmen.

»Du bist mein Sohn, mein einziger Sohn. Ich liebe dich und ich bedauere es, daß wir niemals Gelegenheit hatten, offen miteinander zu sprechen, wie Vater und Sohn es tun sollen. Aber du weißt ja, für mich selbst bleibt mir kaum Zeit.« Er seufzte. »Was ruht nicht alles auf mir! Welche Sorgen, welche Verantwortung …«

Der alte Monarch begann mit fast herzlichem Ton von seinem Leben zu erzählen; von jener Zeit, da er als Achtzehnjähriger, vom Sturm umbraust, der über Europa dahinfegte und Dynastien wie Kartenhäuser zusammenstürzen ließ, den Thron bestiegen hatte; von der Lampe in seinem Arbeitszimmer, die allmorgendlich als erste im nächtlichen Wien entzündet wurde; von den vierzig langen Jahren, die er täglich in mühsamer, undankbarer Arbeit verbracht hatte, und von seinem beschwerlichen Alter, in dem es noch immer keine Ruhe für ihn gab …

Er sprach sanft, ohne zu klagen, ohne seine Verdienste hervorzuheben, doch seine Worte formten sich vor Rudolfs Geist zu einem Bild, das ganz anders war als jenes, das er sich bisher von seinem Vater gemacht hatte. Er wehrte sich gegen diesen Eindruck. »Wie geschickt er ist!« dachte er bei sich. »Nie hätte ich ihm das zugetraut.« Er erinnerte sich, einmal irgendwo gelesen zu haben, daß »alle Habsburger geborene Komödianten« seien. Er entdeckte plötzlich mit Erstaunen, daß sein Vater Talent hatte! In diesem Augenblick bewunderte er ihn sogar, aber das konnte nichts an dem Standpunkt ändern, den er seit Beginn der Unterredung eingenommen hatte.

Der Kaiser fuhr indessen fort:

»Wir beide, mein Kind, sind Glieder einer jahrhundertealten Dynastie. In den Kreisen der Opposition, die du aufsuchst, – ich mache dir keinen Vorwurf daraus! – beurteilt man unsere Politik nicht günstig. Leute, die nicht selbst an der Macht sind, pflegen kaum über die Gegenwart hinauszudenken. Ich aber, als einzelnes Glied in einer ganzen Kette, sehe es als meine Pflicht an, auch an alle die Generationen zu denken, die nach uns kommen werden. Meine Völker verstehen wohl nicht immer die Gründe meiner Entschließungen, aber ich habe doch ihr Vertrauen gewonnen, weil sie dunkel fühlen, daß ihr Kaiser und König redlich für sie vorsorgt. Wenn wir aber unsere Aufgabe im Stiche lassen, wenn die Dynastie verschwindet, dann werden sich diese Völker, die heute gemeinsam eine Macht bilden, voneinander lossagen und in blutigen Kämpfen befehden. An die Stelle eines aufstrebenden, wundervollen Reiches, das deine Ahnen Stück für Stück geschaffen haben, wird ein Häuflein von schwachen Staaten treten, deren Grenzen von mächtigen Nachbarn ständig bedroht werden, die zitternd jedem kommenden Tag entgegensehen müssen. – Begreifst du, daß es unmöglich ist, eine solche Verantwortung zu übernehmen?«

Wie freudig hätte Rudolf in früherer Zeit nach einer solchen Gelegenheit gegriffen, endlich politische Fragen mit seinem Vater zu besprechen. Jetzt war es zu spät, jetzt ging es ihm nicht mehr um vierzig Millionen Menschen und das Reich, jetzt handelte es sich nur noch um Mary und ihn. Er fühlte sein Unbehagen wieder zunehmen. Er sah einen geübten Gegner vor sich, der seine Waffen zu wählen verstand. In einem solchen Kampf mußte er unterliegen, unfehlbar unterliegen. Es war Zeit, die Unterredung zu beenden … Aus Schwäche aber schob er den endgültigen Bruch noch hinaus und warf als Antwort auf die letzte Frage seines Vaters hin:

»Vielleicht aber ist dieses ganze Arbeiten für die Zukunft ein Selbstbetrug? Wer vermag vorauszusehen, was sich alles ereignen kann? Die Völker sind ja doch niemals zufrieden, sie klagen immer, sie sind undankbar. Ein neuer Sturm kann sich erheben. Besitzt wohl unsere tausendjährige Dynastie die Kraft, ihm standzuhalten?«

»Auch ich weiß es nicht«, gab der Kaiser zurück, »manchmal zweifle ich daran. Vielleicht werde ich der letzte Herrscher dieses Reiches sein. Doch unsere Pflicht bleibt die gleiche. Ein Soldat deutelt nicht an den Befehlen, die er erhalten hat. Die Reihe ist bald an dir, den Dienst zu übernehmen. Ich rechne auf dich …«

Rudolf sagte mit leiser Stimme, als spräche er zu sich selbst:

»Wesentlich ist nur, daß der Dienst versehen wird. Fällt ein Soldat, dann ersetzt ihn ein anderer.«

Der Kaiser zuckte bei diesen Worten zusammen. War das sein Sohn, ein Habsburger, der so sprach? Er saß neben ihm, er berührte ihn fast, und erkannte doch einen Abgrund, der zwischen ihnen klaffte. Er sank ein wenig zusammen, seine Kräfte erlahmten, er wußte keinen Weg mehr …

In diesem Augenblick klangen Trompetenstöße vom Franzensplatz herauf, die die feierliche Ablösung der Burgwache ankündigten. Während der vierzig Jahre, die er herrschte, hatte es der Kaiser, wenn er in Wien war, nie unterlassen, das Bataillon vorübermarschieren zu sehen, wenn es zur Mittagsstunde seinen Einzug in den Burghof hielt, um die Wache zu übernehmen. Was immer gerade seine Arbeit gewesen war, er hatte sie unterbrochen, um an das Fenster zu treten, und sein Soldatenherz an den prächtigen Gestalten, die unten defilierten, zu erfreuen.

Auch an diesem Tage schritt er zum Fenster und hielt den Vorhang zur Seite, um hinunterzublicken. Unbewußt war Rudolf hinter ihn getreten. Der fröhliche Klang der Militärkapelle drang bis zu ihnen hinauf und zerstreute die feindliche Atmosphäre des Raumes. Die zwei Männer, die beim Fenster standen, waren nichts anderes mehr, als mit Leib und Seele Soldaten, die mit verständnisvoll prüfendem Blick einer militärischen Übung folgten.

»Meine Tiroler Kaiserjäger«, sagte der Monarch stolz. »Was für stramme Burschen!«

»Ja, die Menschen aus den Bergen sind gesund und zähe.«

»Und die ausgezeichnete Haltung! Es sind Rekruten dabei, die noch keine sechs Monate eingerückt sind.«

So sprachen sie als Männer, die seit frühester Jugend die Uniform getragen und fast niemals abgelegt hatten. In dieser Liebe zum Soldatenberuf trafen sich ihre Gedanken, und alle Gegensätze waren vergessen.

Plötzlich griff der Kaiser nach der Hand seines Sohnes.

»Du bist Soldat, wie ich selbst, jetzt können wir miteinander sprechen. Betrachte diese Leute da unten. Sie sind jung, ihr ganzes Leben liegt noch vor ihnen. Sie kennen mich nicht, sie erwarten nichts von mir. Ich bedeute ihnen kaum mehr als den Zwang der Militärpflicht. Aber wenn ich sie eines Tages brauche, werden sie meinem Ruf gehorchen, alle, ohne eine einzige Ausnahme, und sie werden kein Opfer scheuen, sie werden mir das Wertvollste geben, was sie besitzen: ihr Blut! – Begreifst du, Rudolf? Und du, mein eigener Sohn …«

Bei diesen Worten erfaßte den Kronprinzen eine ohnmächtige Erregung. Der Kaiser verstand es mit unfehlbarer Sicherheit, an seine empfindlichsten Saiten zu rühren. Ja, es war fast unerlaubt, solche Mittel zu gebrauchen. Schien es nicht, als hätte er im gegebenen Moment eine Militärkapelle aufziehen lassen, um seinen Argumenten größeren Nachdruck zu geben? Fällt nicht in den Melodramen, bei den dramatischen Höhepunkten, dem Orchester die Aufgabe zu, die Nerven der Zuhörer aufs äußerste zu reizen? »Ich lasse mich nicht einfangen«, sagte sich Rudolf. »Doch wie kann ich ihm entkommen?« Er zwang sich, nicht länger zuzuhören. Er wiederholte sich die Worte, die sein Vater eine Weile früher gesprochen hatte: »Ich werde tun, was mir gutdünkt!« Das war seine beliebte Redewendung. »Ich werde tun, was mir gutdünkt«, – das bedeutete, daß der Kaiser, der allein über das gesamte Vermögen der Mitglieder des Hauses Habsburg verfügte, entschlossen war, ihm jede Unterstützung zu entziehen, wenn er Österreich verließ. Es war nichts anderes als eine Erpressung, um ihn zu einem Bruch mit Mary zu zwingen; eine lächerliche Erpressung, denn sein Schicksal war von dem ihren nicht mehr zu trennen. Der Kaiser mit seinem Starrsinn und seiner Herzlosigkeit würde es zu spät einsehen, erst wenn er ihn zum Äußersten getrieben hätte … Doch trotz der Empörung, die ihn erfüllte, überlegte Rudolf ruhig und vollkommen klar, was ihm zu tun blieb. Sein Vater würde sich gewiß nicht eher zufrieden geben, als bis er ihm ein Versprechen abgenommen hätte … Aber war denn ein Schwur, der einem unter solchen Umständen erpreßt wurde, überhaupt bindend? Mit einem solchen Eidbruch konnte man sich schließlich innerlich abfinden … Aber auch unter einem Zwang wollte er keinen bewußten Meineid schwören. Es mußte sich ein Ausweg finden lassen, nichts anderes zu versprechen, als er auch wirklich halten wollte … Es würde ein Spiel mit Worten sein, wer trug dafür die Verantwortung? Kein anderer als der Kaiser selbst in seiner Verstocktheit. Von diesem Augenblick hatte Rudolf nur den einen Gedanken, das Recht zu sterben nicht preiszugeben. Und er verteidigte es mit nicht weniger Kaltblütigkeit, Mut und Geschicklichkeit, als ein anderer aufgewendet hätte, um sein Leben zu verteidigen.

Indessen hatte Franz Josef weitergeredet und schloß nun mit den Worten:

»So wären wir also vollkommen einig, Rudolf.«

»Bis auf eine Kleinigkeit«, sprach der Kronprinz in gleich herzlichem Tonfall wie sein Vater. »Könnte ich die Baronesse nicht noch ein letztes Mal sprechen? Ich kann sie doch unmöglich verabschieden, wie du einen deiner Minister entläßt. Darin läge eine ungerechte Grausamkeit.«

Die Züge Franz Josefs erhellten sich und sein Ausdruck wurde fast ein Lächeln. Auf die lautlose Art, in der er sich seiner Minister zu entledigen pflegte, die nicht mehr sein volles Vertrauen besaßen, war er allerdings nicht wenig stolz. Nach einer huldvollen Audienz, wenn der Betreffende glaubte, die höchste Stufe der kaiserlichen Gunst erreicht zu haben, fand er zu Hause sein Demissionsgesuch vor, und es blieb ihm nichts übrig, als seine Unterschrift darunterzusetzen …

»Ich habe nichts dagegen, daß du sie noch einmal siehst.«

»Allein?«

»Auch allein, wenn es dein Wunsch ist, obgleich solche Verabschiedungen immer peinlich sind, und man klug daran tut, ihnen auszuweichen.«

Rudolf tobte innerlich über die Herzlosigkeit seines Vaters.

»Das ist meine Sache«, stieß er hervor.

»Wie du willst. Trefft euch, aber zum letztenmal! Ich will dein Ehrenwort!«

»Du hast es.«

Der Kaiser machte eine Bewegung, als wollte er seinen Sohn umarmen. Rudolfs Züge aber waren so bleich und verzerrt, in seinen Augen lag ein so fremder Glanz, daß Franz Josef sich begnügte, mit einem kleinen Seufzer in seinen dienstlichen Ton zurückzufallen:

»Du kannst dich zurückziehen.«

Mayerling