|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Warum stimmt die Betrachtung fürstlicher Paläste so häufig düster und traurig? Ist es das Unpersönliche und Eintönige der Fassaden, die nichts von dem Leben erraten lassen, das sich hinter ihnen abspielt? Ist es die gleichförmige, als vornehm geltende Wiederholung des Stils, die alle Phantasie, jede Individualität ausschaltet? Die Gründe sind unklar, doch die Tatsache besteht, und auch die Tatsache, daß die Wiener Hofburg, in der Kronprinz Rudolf heranwuchs und lebte, vielleicht der allertraurigste aller fürstlichen Paläste Europas ist. Aus allen Zimmerreihen blickt man in die gleichen, mehr oder minder großen, kahlen Höfe, in denen kein Baum steht, keine Blume blüht, kein Fleckchen Grün zu erblicken ist, die alle die gleiche Öde atmen. Kein Luftzug dringt in sie ein, außer den frechen Sperlingen wagt kein Vogel ihre Grabesstille zu unterbrechen. Beklemmend, wie die Wände eines Gefängnisses, umschließen düstere Mauern die Hofburg.

Und die Räume, die zwischen diesen Mauern lagen, waren auch nicht geeignet, ihren Bewohnern Freude und Behaglichkeit zu geben. Die gleichförmige Ausstattung – Rokokostil, in Gold und Weiß gehaltene Vertäfelungen, schwere goldüberladene Möbel, bauchige, ebenfalls in Gold und Weiß gehaltene Kachelöfen – wirkte nur prunkhaft nüchtern. Durch die Fenster der beiden Trakte, die dem Kaiser und der Kaiserin zur Verfügung standen, blickte man auf den kahlen, schmucklosen Franzensplatz. Die Kaiserstiege führte von hier direkt zu den eigentlichen Wohnräumen Franz Josefs. Neben dem Vorraum – der Trabantenstube – lagen Audienzsaal und Audienzzimmer, daran schloß sich das Konferenzzimmer, das bei Ministerrats- und Kronratssitzungen benutzt wurde, dann folgte das Arbeitszimmer, das kleine Schlafzimmer mit dem legendären eisernen Feldbett, dem Betschemel, dem primitiven Waschtisch mit Wasserkrug und Waschschüssel, und am Ende der Flucht lagen noch zwei Salons. Neben dem Audienzzimmer war noch ein Salon als Dienstraum der Flügeladjutanten, und jenseits der Trabantenstube lag ein Speisesaal mit Cerclezimmer und Rauchsalon.

Im rechten Winkel zu diesem Trakt und etwa einen Meter höher gelegen befanden sich die Appartements der Kaiserin, die durch eine Treppe von vier Stufen mit den kaiserlichen Gemächern in Verbindung standen. Wenn man das Schlaf- und Toilettezimmer durchschritt, gelangte man in einen Empfangssalon, daran schloß sich der Salon der Hofdamen, ein Speisesaal und ein Schreibzimmer; obwohl diese Räume mit weit mehr Geschmack und Anmut eingerichtet waren als jene des Kaisers, konnten selbst die Blumen und die vielen Sträucher, die sie füllten, der Öde dieser allzu großen Säle keinen Reiz und keine Behaglichkeit verleihen. In dem wieder rechtwinkelig anschließenden Leopoldinischen Trakt befanden sich die Zeremoniell- und Fremden-Appartements, an die sich der alte Schweizerhoftrakt mit den vom Kronprinzenpaar im zweiten Stock bewohnten Appartements anschloß.

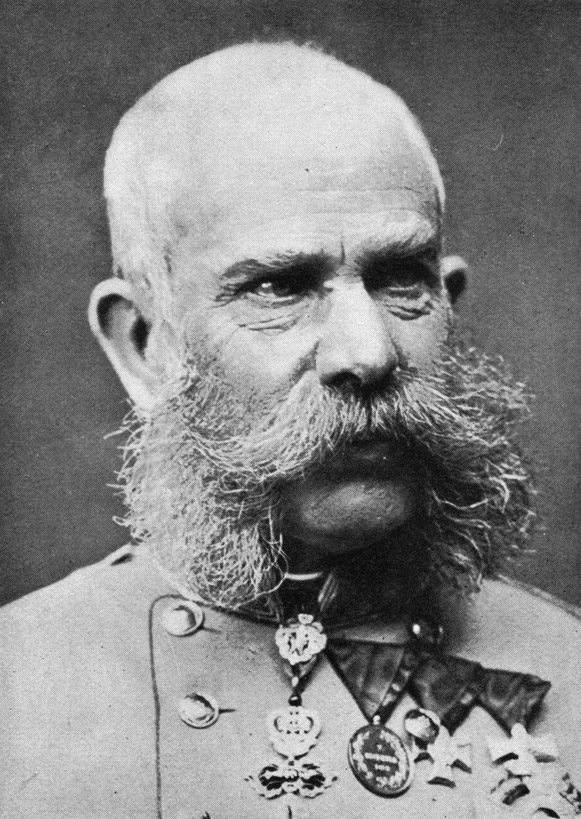

Der Kaiser stand damals in seinem achtundfünfzigsten Lebensjahr; doch es waren Jahre emsigster Arbeit gewesen, die ihn frühzeitig alt gemacht hatten. Er war schon ganz weiß, und Scheitel und Stirn seines Schädels waren vollkommen kahl. Sein Gesicht war voller Runzeln, und seine Nase mit den Jahren noch plumper geworden. Nur seine Gestalt war geschmeidig geblieben, und er saß noch immer vorbildlich zu Pferd. Sein Lebensinhalt war ganz der eines alten Bureaukraten: seine größte Sorge war, den täglichen Akteneinlauf ungesäumt zu erledigen, und niemandem überließ er die Entscheidung jener Angelegenheiten, von denen er der Meinung war, daß sie ihm selbst zu unterbreiten wären. Zu sehr früher Stunde begab er sich zur Ruhe, um schon lange vor Tagesanbruch über seine Akten gebeugt zu sein, und die Nachtschwärmer, die im Winter den Franzensplatz überquerten, konnten schon um fünf Uhr morgens die Fenster seines Arbeitszimmers erleuchtet sehen. Pünktlich zu dieser Stunde wurde eine Lampe auf den Schreibtisch Franz Josefs gestellt, und der diensttuende Flügeladjutant, der vielleicht eben erst von einem Ball zurückgekehrt war, nahm in devoter Stellung die Befehle Seiner Majestät entgegen. In den Sommermonaten begann er seine Tätigkeit sogar schon um vier Uhr morgens. Mit größter Gewissenhaftigkeit las er alle Akten durch, die ihm der Reihe nach von dem Flügeladjutanten oder dem Kabinettschef vorgelegt wurden, und bedächtig setzte er seinen Namen darunter. Häufig arbeitete er auch stehend an dem Schreibpult beim Fenster. Im Laufe des Vormittags pflegte der Ministerpräsident zum Vortrag zu erscheinen oder einer der Minister, der besonders hiezu befohlen war, manchmal auch der Polizeipräsident; täglich aber hatten die höchsten militärischen Würdenträger, der Vorstand der Militärkanzlei und der Generalstabschef ihr Referat zu erstatten. Der Kaiser war in erster Linie Soldat, und auch die unbedeutendsten Dinge, die mit der Armee zusammenhingen, waren ihm von größter Wichtigkeit. Gegen Mittag begannen schließlich die Privataudienzen, die stets von sehr kurzer Dauer waren und sich täglich auf wenige Personen beschränkten. Der Kaiser pflegte die Persönlichkeiten, denen er die Ehre einer Audienz gewährte, mit größter Natürlichkeit, aber in einer Weise zu empfangen, die ohne Rücksicht selbst auf verwandtschaftliche Beziehungen, die ihn mit seinem Gegenüber verbanden, jede Herzlichkeit ausschloß. Darin lag eine besondere Kunst Franz Josefs, daß er es verstand, alle Menschen in Distanz zu halten, ohne eine besondere theatralische Aufmachung zu gebrauchen oder von verletzendem Stolz zu sein. Im Gegensatz zu seinem gutmütigen Aussehen duldete er nicht den geringsten Verstoß gegen die von ihm sorgsam aufgestellten Regeln. Als Oberhaupt des Hauses Habsburg hielt er die Mitglieder seiner Familie in Zucht, wie ein Korporal seine Rekruten. Er war von sprichwörtlicher Pünktlichkeit, so daß jeder, der ihn zu anbefohlener Stunde zu erwarten hatte, aus Angst, sich zu verspäten, lange vorher bereit war. War sein öffentliches Erscheinen an bestimmter Stelle der Stadt angesetzt, so erhielten die Hofstallungen am Tage zuvor den Befehl, einen leeren Hofwagen in der gleichen Geschwindigkeit, mit der Franz Josef zu fahren pflegte, die Strecke von der Burg bis zu jener Stelle probeweise durchfahren zu lassen, um auf die Minute genau angeben zu können, welche Zeit erforderlich sein werde.

Auch im Schloß Schönbrunn, seiner Frühjahrs- und Herbstresidenz, war die Zeiteinteilung die gleiche. Sein Arbeitszimmer verließ der Kaiser nur, wenn offizielle Zeremonien, Manöver, die Hofjagden oder Reisen ihn dazu zwangen. Manchmal fanden in der Hofburg Empfänge statt, eine Hoftafel zu Ehren eines auswärtigen Gastes, ein Hofball, zu dem die hohen Aristokraten des Landes geladen wurden. Die Vorschriften des spanischen Hofzeremoniells wurden bei diesen Festen auf das strengste beobachtet, und die Etikette gebot, daß nur solche Gäste zugelassen werden durften, die mindestens sechzehn Ahnen nachweisen konnten. Nicht ohne gewissen Stolz erzählte man die Anekdote von einem russischen Großfürsten, der bei einem Hofball in Budapest den Wunsch ausgesprochen hatte, die Gattin des ihm befreundeten Generalstabschefs der österreichisch-ungarischen Armee kennenzulernen. Man mußte ihm erklären, daß diese Dame – die wohl einer hochgeachteten, aber nichtadeligen Familie entstammte – trotz der hohen Stellung ihres Gatten nicht berechtigt war, bei Hof zu erscheinen.

Dies war der Rahmen, in dem sich das Leben des Kaisers abspielte, ein eintöniges Leben, das durch die Schwere der Verantwortlichkeit, die auf seinen Schultern ruhte, seine ganze Umgebung lähmte. Er war der unumschränkte Gebieter der Doppelmonarchie, er allein hatte die letzte Entscheidung in all den schwierigen Problemen dieses aus Stücken zusammengeschweißten Staates, in dem Parteien und Nationalitäten unausgesetzt in schärfsten Kämpfen lagen. Für alle diese Völker war er das lebende Symbol der Staatseinheit.

Ein ererbter Sinn für den schwierigen Herrscherberuf, eine angeborene Anpassungsfähigkeit an die Wechselfälle des politischen Lebens hoben seine Fähigkeiten, die an sich wenig hervorragten. Mit einer oft auffallenden Geschicklichkeit, die sogar von den besten Staatsmännern anerkannt wurde, bewältigte er seine harten und aufreibenden Pflichten. Doch der Abend fand ihn erschöpft, geistlos, ohne Interessen und ohne jede Fähigkeit, an irgend etwas Vergnügen zu finden. An Phantasie hatte es ihm immer gemangelt. Sobald seine Arbeit getan war, wußte er nichts zu beginnen und führte seine Langeweile in der Hofburg spazieren, oder er machte einen Ritt in den Prater.

Er hatte aus Liebe und sogar unter recht romantischen Umständen seine Kusine Elisabeth, eine Tochter des Herzogs Max in Bayern, geheiratet, die damals, als er sich auf den ersten Blick in sie verliebte, ein ganz junges Mädchen von fünfzehn Jahren gewesen war. Durch Ungeschicklichkeit, durch seinen Egoismus verstand er es nicht, Gegenliebe in ihr zu erwecken. Die vollendete Schönheit ihrer Erscheinung hatte uneingeschränkten Anspruch auf das Beiwort »fürstlich«. Mit ihrer wundervollen Gestalt, ihrer stolzen Haltung, dem Gang einer Göttin, mit diesem edlen Oval ihrer Züge, ihren großen, dunklen Augen mit den vollendet geraden Brauen, dem Stolz ihres Blicks und den schönsten Haaren der Welt, die die Wölbung der hohen Stirne krönten, erschien sie, sechzehnjährig, den gebannten Augen der Wiener wie Diana selbst, die zur Erde niedergestiegen war. Sie war noch ein Kind. Dem heißblütigen und melancholischen Geschlecht der Wittelsbacher entstammend, liebte sie die Künste und die Einsamkeit, und bald war sie sich dessen bewußt, daß die Leere der offiziellen Welt der Leidenschaftlichkeit ihrer Seele nicht genügen konnte. Ganz allmählich zog sie sich von Franz Josef zurück, der keinerlei Fähigkeit besaß, sie zu begreifen. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß es zwischen ihr und ihrem Gemahl nicht die leiseste Harmonie mehr gab, sobald sie erst zum Bewußtsein ihrer selbst gelangt war. Nachdem Rudolf geboren war, hielt sie sich der Pflichten gegenüber dem Kaiser und der Monarchie, denen sie den Thronerben gegeben hatte, ledig. Von da an entzog sie sich immer mehr dem Hofleben. In der eisigen Atmosphäre der Hofburg meinte sie sterben zu müssen. Wie hätte sie auch die tödliche Langweile, die Oberflächlichkeit, die pedantische Genauigkeit der Etikette ertragen sollen, durch die jede ihrer Gesten, jedes ihrer Worte vorausbestimmt wurde? Sie träumte von einem freien, schönen Leben, in dem ihr Geist und ihr Körper sich unbehindert entwickelt hätten, von kühnen Ritten querfeldein, berauschte sich an den Versen der Odyssee, schwärmte für körperliche Entfaltung und die Werke der großen Geister der Vergangenheit und Gegenwart. Ihr Geschmack war eigenartig und kühn. Sie gehörte zu den sehr wenigen in den deutschen Ländern, die an den Gedichten und Sarkasmen Heinrich Heines Gefallen fanden. Sie liebte die Erde, den Himmel und die Wolken, das Schweigen der Wälder, das Klagen des Windes, das geheimnisvolle Murmeln der Bäche, alle die beschwörenden Stimmen der Natur. Konnten sie durch die dicken Mauern der Hofburg dringen?

In der spanischen Hofreitschule, die in einem Trakt der Hofburg untergebracht war, ritt Elisabeth die Hohe Schule mit einer Vollendung, die manchen Berufsreiter eifersüchtig machen konnte. Man hielt einige der schönsten Reitpferde des kaiserlichen Marstalls zu ihrer Verfügung, jene berühmten Tiere, deren Rasse in direkter Linie von den Pferden Karls V. abstammt. Noch lieber aber war es ihr, nur von einem Reitknecht gefolgt, über die Felder und Wiesen zu jagen. Die glücklichste Zeit waren ihr jene spärlichen Wochen, die sie alljährlich im Schlosse Gödöllö mitten im Herzen der nordungarischen Waldungen verbrachte. Hier konnte sie ungehemmt fast ganz nach ihren Wünschen leben. Hier stand sie der Natur ganz nahe. Ihre Gesundheit, die zeitweise zu Besorgnissen Anlaß gab, bot ihr den erwünschten Vorwand, auf Reisen zu gehen. So lebte sie bald in Madeira, bald in Korfu, in Südfrankreich, in England und in der Normandie.

Franz Josef um 1890

In der Hofburg konnte sie dem Kaiser nicht entrinnen. Jeden freien Augenblick zwischen zwei Audienzen benutzte er, um sich bei ihr einzufinden. Sie hörte die vier Stufen, die zu ihren Zimmern führten, unter seinen Schritten stöhnen. Dann trat er bei ihr ein. Schon den betont elastischen Schritt des alten Kavaliers empfand sie als aufreizend. Und wenn er sprach, verursachte ihr seine Stimme allein, diese eintönige Stimme ohne jede Modulationsfähigkeit, ohne jede wärmere Klangfarbe, unüberwindliche Abneigung, denn er hatte sich im Laufe der Jahre dazu erzogen, jede Betonung und jede Steigerung in seiner halblauten Redeweise zu vermeiden. Doch sie überwand sich und ließ ihn nichts von ihren Empfindungen merken. Schweigend vernahm sie seine Dispositionen für diesen oder jenen Anlaß oder hörte sie seiner Wiedergabe einer belanglosen Anekdote zu, die man ihm des Morgens berichtet hatte; geduldig nahm sie seine Klagen über den unaufhörlichen Ärger entgegen, den die Verwaltung dieses ausgedehnten Habsburger Familienbesitzes, als den er die Monarchie mit ihren vierzig Millionen Einwohnern, ihren unzähligen einander feindlichen Völkern, betrachtete. Ohne das Geringste von ihren Gedanken merken zu lassen, lauschte sie ergeben seinen Worten, ja, sie gab sich sogar den Anschein größter Aufmerksamkeit und ließ auch ihre Meinung hören, wenn dies gewünscht wurde. Doch sobald der Kaiser sie wieder verließ, kehrte sie erleichtert zu dem beiseite gelegten Buch zurück, einem Gedichtband von Heine oder einem Roman des damals ganz modernen Dostojewski, von dem sie sich in die hellen Nächte Petersburgs oder mit Foma Fomitsch auf das Schloß von Stepantschikowo entführen ließ. Wieviel lebendiger erschienen ihr diese Romanhelden als all die goldstrotzenden Gardeoffiziere, die sich tief zu Boden neigten, sobald sie in einem der Säle der Hofburg an ihnen vorüberkam.

Ihre Aufenthalte in Wien wurden von immer kürzerer Dauer, und wenn sie zwischen zwei Reisen in der Hofburg residierte, dann verstand sie es, sich möglichst vom Leben ihres Gatten abzusondern. Genau betrachtet, langweilte er sie unsagbar, und sie fühlte nur Mitleid für ihn. Sie erkannte, wie er sich, an eine rastlose Arbeit gekettet, deren Nutzlosigkeit sie durchschaute, selbst das Leben vergällte. Aus diesem Mitleid entsprang, wenige Jahre vor der Zeit, von der unsere Erzählung handelt, der sonderbare Gedanke, für den Kaiser, der alt zu werden begann und der in seinen Erholungsstunden Heiterkeit brauchte, eine Freundin zu suchen. »Er braucht eine junge Frau, bei der er den Ärger seines schweren Amtes vergessen kann, ein gesundes, frisches, lachendes Weib, das ihm nach seiner Arbeit Entspannung bringt«, sagte sich Elisabeth. Wo aber gab es eine solche Frau, die einverstanden wäre, trotzdem bescheiden im Hintergrund zu bleiben, die ihre Hand nicht zu Intrigen böte, die sich nicht als Werkzeug einer Clique verwenden ließe? Sie in den Hofkreisen zu finden, schien ganz unmöglich; hier beherrschte alle nur Ehrgeiz, der Drang, vorwärts zu kommen. Mit den bürgerlichen Kreisen hatte die Kaiserin keine Fühlung; so blieb nur die Welt der Künstler, die in Wien stets eine große Rolle spielten und die sich bei vielen Gelegenheiten mit der Gesellschaft vermischten. Elisabeth erinnerte sich einer Schauspielerin des Burgtheaters, die ihr bei einem Wohltätigkeitsfest vorgestellt worden war und von der sie viel Lobenswertes gehört hatte. Katharina Schratt war damals dreißig, war hübsch und heiter. Die Kaiserin ließ sie kommen. Sie fand sie reizend und gewann sie lieb. Sie führte eine Begegnung des Kaisers mit ihr herbei. Die Natürlichkeit, die Lebhaftigkeit und die Schönheit der Frau Schratt gewannen ihr die Herzen der beiden Gatten. Die Kaiserin muß ein sehr sicheres Gefühl für Menschen gehabt haben; Katharina Schratt wurde die vertraute Freundin des Kaisers, die sie länger als dreißig Jahre, bis zu seinem Tode, blieb. Er kam täglich mit ihr zusammen; entweder suchte sie ihn auf oder er traf sie in den Gemächern seiner Gemahlin oder er besuchte sie in ihrer eigenen Wohnung, in jenem Hause, das er ihr auf dem Kärntnerring, wenige Schritte von der Hofburg entfernt, zum Geschenk gemacht hatte. Hier verbrachte er jeden Abend ein oder zwei Stunden. Vormittags fand sie sich häufig bei der Kaiserin ein, mit der sie eine aufrichtige Freundschaft verband. Und das Wunderbare trat ein, daß Elisabeth in ihrem ganzen Leben nicht einen Augenblick die Wahl bereute, die sie getroffen hatte, daß Frau Schratt niemals in Versuchung geriet, sich in Dinge zu mengen, die ihr nicht zukamen, oder den Einflüsterungen jener zu lauschen, die sich für eigennützige Pläne ihres Einflusses bedienen wollten. Dadurch gewann sie in solchem Maße das Vertrauen des Kaisers, daß er alle seine Gedanken rückhaltlos mit ihr besprach. Sie verstand es, diesen Mann, der sich außerhalb seines Schreibzimmers nur gelangweilt hatte, zu unterhalten und zu zerstreuen; sie bewunderte ihn, sie hatte Mitleid mit ihm, sie liebte ihn.

So knüpften sich in jenem ehrwürdigen Palast zwischen drei grundverschiedenen Menschen Bande der Liebe, der Freundschaft und der gegenseitigen Achtung, und wenn man die unfaßbar hohe Stellung von zwei der Beteiligten bedenkt, den Gegensatz zu der bescheidenen Herkunft der dritten, wenn man überlegt, was beide Teile alles auszuschalten hatten, um nur das Wesentliche und das Beste ihrer selbst darzubieten, dann muß man in diesem Bund zu dritt etwas so Einzigartiges erblicken, wie es nirgends in der Welt als in der liebenswürdigen und heitern Wiener Atmosphäre möglich gewesen wäre.

Von mancher Pflicht befreit, ließ die Kaiserin ihrem leidenschaftlichen Hang nach Einsamkeit und Träumerei nun ungehemmteren Lauf. Immer weniger verleugnete sie die Abstammung von jenem königlichen Geschlecht, das statt Soldaten und Eroberern ruhelose, jedem tatkräftigen Entschluß abgekehrte Prinzen hervorgebracht hatte, die an den Künsten und an allem hingen, was ihnen Flucht vor dem Leben und der Welt ermöglichte, die in ihren Leidenschaften so zügellos waren, daß sie oft bis an jenen kritischen Punkt getrieben wurden, in dem die Vernunft zu verlöschen beginnt. In jedem einzelnen von ihnen fand Elisabeth sich wieder. Wie jene war auch sie in ständiger Flucht vor sich selbst. Selbst ihre Kinder konnten sie nicht an ein Familienleben ketten, in dem sie sich fremd und unbehaglich fühlte. Ihre beiden Töchter ähnelten ihr nicht im geringsten; sie waren habsburgisch vom Scheitel bis zur Sohle. Rudolf aber, ritterlich, liebenswürdig, unabhängig und stolz, war wahrhaft ihr Sohn. Wie oft machte sie sich Vorwürfe, ihm mit ihren Gaben auch das niederdrückende Wittelsbacher Naturell vererbt zu haben. Wie schwach war er schon als Neugeborener gewesen, welche Mühe hatte es gekostet, ihn dem Tod zu entreißen! Eine bedeutungslose Begebenheit aus seiner frühesten Kindheit kam ihr später oft in den Sinn. Das überzarte Kind war bei seinen ersten Gehversuchen immer wieder schwer zu Boden gefallen. »Wenn du dich nicht einmal allein auf den Beinen halten kannst«, hatte sie damals scherzend gesagt, »wie willst du einst die Last zweier Kronen ertragen?«

Die militärische Ausbildung hatte ihn schon im zartesten Alter der mütterlichen Sorge entrissen. Sein Vater war der Meinung gewesen, man könnte nicht früh genug mit soldatischer Disziplin vertraut gemacht werden und hatte Rudolfs Erziehung ganz dem General Gondrecourt überlassen. Das empfindsame Kindergemüt wurde strengsten Befehlen unterworfen. Farbloseste Nüchternheit beherrschte sein Leben. Seine Eltern sah Rudolf nur zu bestimmten Stunden und nicht täglich; sein Vater fand dann Gefallen daran, ihn wie einen Soldaten exerzieren zu lassen. Nur selten hatte ihn die Mutter für sich allein. Dann erzählte sie ihm Märchen und nahm ihn mit in ihre Wunderwelt. Beide liebten es, von dem geheimnisvollen Walten der Kobolde, Nymphen und Zwerge zu sprechen, die in der Tiefe der Wälder wohnen. Doch solche Zwiegespräche waren selten und wurden mit den Jahren immer spärlicher. Obgleich sie an ihrem Sohn hing, nahm die Kaiserin diese Trennung mit Fatalismus hin. »Jeder Mensch muß sein Leben einsam führen«, dachte sie, »wir mehr als die andern.«

Schranken türmten sich zwischen Mutter und Sohn, nur noch aus der Ferne konnte sie ihn beobachten. Er war jetzt ein Mann geworden, war klug, von hoher Kultur, mit weitem Blick und hochherzigen Gedanken, empfindsam wie sie selbst, lebhaft, nervös, ungestüm bis zur Hemmungslosigkeit, rasch entflammt, ebenso rasch enttäuscht. Leidenschaftlich liebte er das Leben und trat es trotzdem wie etwas Wertloses mit den Füßen.