|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

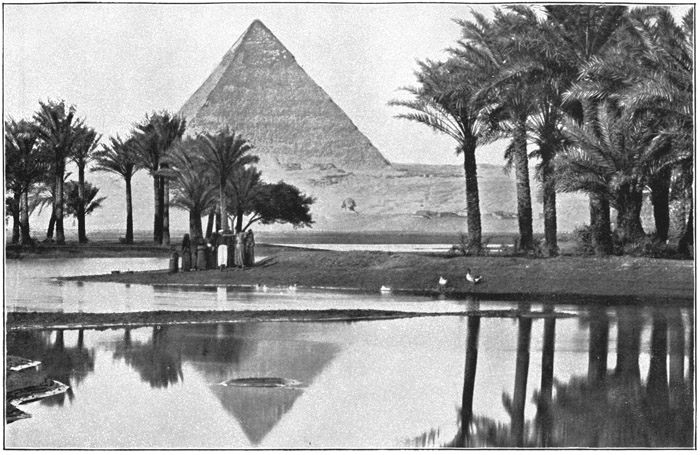

Ist es ein Traum, oder war es Wirklichkeit, was sich groß, klar, warm und strahlend durch mein siebzehntes Lebensjahr hinzieht? Ozeane dehnen sich, endlos und stahlblau, in ungeheure Weiten. Grünbelaubte Riesenberge mit wehenden Wolkenschleiern ragen majestätisch gen Himmel. Säume von Palmenwäldern scheiden das Meer vom Lande. Zwischen dichtbewachsenen blühenden Inseln und Inselchen gleiten Baumboote, von schlanken dunklen Menschen gerudert, durch glatte Wasserstraßen dahin. Massive Pagoden und Moscheen mit schlanken Minaretten spiegeln sich in den Wellen und heben sich vom immerblauen Himmel ab. Pyramiden steigen wie mächtige Urkristalle aus gelbem Wüstensande auf. Stürme rasen; aber ihr Donner verhallt; Vulkane flammen; aber ihr Rauch verweht. Berauschende würzige Düfte wehen durch die weiche Luft.

Es ist kein Traum. Es war sonnenhelle Wirklichkeit.

Mich zum Winter wieder in die Gelehrtenschule zu schicken, wagte man im Herbst 1860 noch nicht. Ich erinnerte mich der langen Beratungen, die mit unserem Hausarzt darüber stattfanden, was mit mir geschehen sollte. Schließlich einigte man sich dahin, daß ich auf einem Segelschiff meines Vaters eine große Seereise nach dem fernsten Indien unternehmen sollte. Mein Vater hatte gerade ein neues großes, in Amerika gebautes Klipperschiff gekauft, das »Garland« hieß. Klipper nannte man die schlanken, ganz fürs Schnellsegeln gebauten Vollschiffe, die damals als Wunder der Ozeane angestaunt wurden. Der »Garland«, ein Muster dieser Gattung, sollte in Ballast von Hamburg nach Cardiff, der großen Hafenstadt in Südwales segeln, dort Kohlen laden, um sie nach Singapore, der Welthandelsstadt an der Südspitze der Halbinsel Malakka, zu bringen, von Singapore aber wieder in Ballast nach Rangoon segeln, um dort seine Reisladung für Hamburg in Empfang zu nehmen. Ich sollte unter dem Schutze des braven, schlichten Kapitäns Frederiksen die fünfmonatige Seereise nach Singapore mitmachen, dort aber das Schiff meines Vaters verlassen, um mit den holländischen und englischen Postdampfern, die damals schon jene Meere durchkreuzten, erst Java, dann Ceylon, dann Vorderindien besuchen, wo mein Vater in Cochin an der Malabarküste eine Handelsniederlassung gegründet hatte, und schließlich von Bombay über Ägypten nach Europa zurückkehren. Für mein Unterkommen in den großen Hafenstädten des Ostens war zumeist in den gastfreien Häusern der Geschäftsfreunde meines Vaters gesorgt.

Welche Aussicht für einen für alles Große und Schöne in der Welt begeisterten, für das Miterleben aller Wunder der Natur und der Kunst wenigstens empfindungsgemäß vorbereiteten Sechzehnjährigen! Der Plan berauschte mich, aber er verwirrte mich nicht. Ich nahm ihn schließlich als etwas Selbstverständliches, mir Vorausbestimmtes hin.

Ade, ihr Lieben, der Wind weht frisch,

Der Schiffer stößt vom Strand:

Nun geht's in die wilden Wogen,

Nun geht es ins Palmenland.

Ade, ihr Lieben, und kehr' ich heim

Aus Sturm und Wogenbraus,

So schenkt mir die alte Liebe

Im alten Vaterhaus.

Ade, ihr Lieben, und bleib' ich fort,

Begräbt mich die kalte Flut,

So setzt mir ein Kreuz auf dem Friedhof,

Wo meine Mutter ruht.

Am 7. Oktober 1860 schiffte ich mich, von meinem Vater und meinen älteren Geschwistern in Neumühlen an Bord gebracht und ein Stück elbabwärts begleitet, auf dem » Garland« ein, der sich bald als einer der schnellsten und besten Segler seiner Zeit erwies. Mein fürsorglicher Vater hatte das Schiff für meine lange Seereise weit über das für Warenschiffe übliche hinaus ausgerüstet. Mir war eine besondere geräumige Kajüte mit großem Bett und gepolsterter Ruhebank, mit Schreibtisch und Wandschrank eingerichtet worden. In der Hauptkajüte wurde ein Pianino für mich aufgestellt. An lebendigem Fleische nahmen wir 52 Hühner, 4 Hammel und 3 Schweine mit, die unterwegs geschlachtet werden sollten. Alles übrige entsprach diesem Zuschnitt. Nur meine Ausstattung an Kleidungsstücken war nicht nach dem gleichen Maße bemessen worden. Als Gymnasiast trug man damals wie heute Mützen. Gegen Jünglinge im Hut hatten wir sogar ein gewisses Vorurteil. Einen Hut bekam ich überhaupt nicht mit. Daß mir dies bei meinem ersten Aufenthalt in England für dortige Anschauungen ein nicht ganz vollgültiges Gepräge verlieh, kam mir dort erst allmählich zum Bewußtsein. Neue Anzüge sollten mir erst in Singapore angeschafft werden. Doch bekam ich nicht weniger als sechs Dutzend farbige Baumwollenhemden mit, die als Kleidung für die Seefahrt durch die heiße Zone gedacht waren. Ein stürmischer Westwind hinderte uns am 7. Oktober, glatt der Nordsee zuzusteuern. Ein Schleppdampfer brachte uns bis vor Glückstadt, wo wir, günstigen Fahrwind abwartend, vor Anker gingen. Das kleine Dampfschiff nahm meine Lieben mit nach Hamburg zurück. Nicht ohne Beklemmung sah ich ihm nach, bis seine Rauchwolke am Horizont verschwand. Ich war allein unter fremden Menschen, in fremdem Elemente.

Vier Tage hielt der starke Nordwestwind uns vor Glückstadt fest. Ich benutzte sie, mich in das Seemannsleben einzufühlen. Kapitän Frederiksen gehörte nicht zu den gebildeten Schiffsführern; aber er war ein zuverlässiger Seemann und ein wohlwollender Mensch. Nielsen, der erste Steuermann, Däne, wie Kapitän Frederiksen, hatte keine höhere Schulbildung als dieser, war aber eine frische, anziehende Persönlichkeit. Doert, der zweite Steuermann, Hamburger von Geburt, war dagegen ein gründlich und fein gebildeter Herr, mit dem ich mich wie mit meinesgleichen unterhalten konnte.

Die Matrosen, deren Gebaren bei ihrer Arbeit und ihrer Erholung mir eine neue Welt auftat, waren aus allen Küstengegenden Deutschlands und Dänemarks zusammengelaufen. Auch sie mußten sich erst aneinander gewöhnen und miteinander einleben. Die wilden, inhaltlich wüsten, aber oft doch von wirklicher Komik getragenen, rhythmisch kräftigen Gesänge, mit denen sie ihre Arbeit begleiteten, zogen mich immer wieder an, so oft sie mich abzustoßen drohten. Das abendliche Treiben der Matrosen in ihrer Kajüte, die auf dem »Garland« als besonderer Aufbau auf dem vorderen Verdeck lag, fesselte meine Neugierde und brachte sie mir ebensooft menschlich näher, als es mich von ihnen entfernte. Der erste oder der zweite Steuermann stellten sich mit mir abends im Dunkeln so hin, daß wir durch die Rundfenster in das erleuchtete Innere hineinsehen konnten. Die Matrosen, die es merkten, ließen sich dadurch nicht irre machen. Sie wischten wohl gar von innen den Schweiß von den Fenstern, damit wir sie besser beobachten konnten. Ein Geiger war darunter, der gar nicht übel spielte. Einige Paare umfaßten sich und tanzten stampfend in seiner Nähe. Andere lagen in süßem Nichtstun ausgestreckt auf der Bank. Wieder andere lasen in kleinen, zerblätterten Büchern. Stumpfsinnig, nur erst geduldet, standen die Deckjungen und der Kajütenjunge daneben. Ich habe mich schließlich mit allen gut vertragen und mit einem, mit dem ich die Jugendromane las, die ich mitbekommen hatte, herzlich befreundet.

Endlich, am 11. Oktober, sprang der Wind plötzlich nach Osten um. Wie klopfte mein Herz, als die Anker gelichtet wurden, der »Garland« die weißen Riesenflügel seiner Segel entfaltete und leicht und sicher elbabwärts dahinglitt. Leider dauerte das Hochgefühl nicht lange. Der Wind ging wieder nach Westen. Vor Brunsbüttel mußten wir abermals vor Anker gehen. Drei Tage blieb uns diesmal die Weiterfahrt versagt. Endlich, am Sonntag, den 14. Oktober, acht Tage nachdem wir Hamburg verlassen, ging es wirklich in die klare, grüne Nordsee hinaus; und bald verschwand der letzte Streifen Landes am Horizont.

Das ist das Meer! Wie groß, wie weit!

Wie hoch der Himmelsbogen!

Ein Schauer der Unendlichkeit

Weht auf die ewigen Wogen.

Das ist das Meer! Wie feierlich!

Ohn' Anfang, ohne Ende!

In stummer Andacht neig' ich mich

Und falte meine Hände.

Keins meiner Gedichte ist so oft in Musik gesetzt worden wie dieses.

Am nächsten Tage kreuzten wir gegen einen frischen, von Stunde zu Stunde stärker werdenden Westwind dem Englischen Kanal entgegen. Kreischend umschwirrten die Möwen unser Schiff. Balken, Planken, Bretter, Holzstücke jeder Art, Reste gescheiterter Schiffe, Vorboten neuer Stürme, trieben uns entgegen. Mit Sonnenuntergang brauste der orkanartige Sturm los, gegen dessen Riesenwogen unser Schiff, beigedreht, sich nur mit Mühe hielt. Kapitän Frederiksen gestand mir, daß der »Garland« zu wenig Ballast eingenommen habe und daß die Gefahr, daß er kentere, nicht ausgeschlossen sei. In meinem Tagebuch finde ich die Stelle: »Als ich am Dienstag, den 16. Oktober, hinausblickte, wurde mir bange; ich will es nicht leugnen; so, glaube ich, muß einem Soldaten zumute sein, der in der ersten Schlacht das Kanonenfieber bekommt.« Um so mehr wundert mich heute, gerade in der ersten, mitten im Sturme niedergeschriebenen Fassung meines Tagebuches, unmittelbar nach jener Bemerkung die berühmten Verse aus Ovids Tristien eingefügt zu sehen, die die Gewalt eines Seesturms so anschaulich schildern.

»

Me miserum, quanti montes volvuntur aquarum.

Jam jam tacturos sidera summa putes.

Quantae diducto subsidunt aequore valles.

Jam jam tacturas Tartara nigra putes.«

Daß mir damals diese Verse so geläufig waren, daß sie mir mitten in dem Aufruhr der Elemente einfielen, hätte ich eigentlich nicht gedacht. Für eine ganz so ausgesprochene Philologennatur hätte ich mich selbst nicht gehalten.

Die vier älteren Kinder von Carl Woermann d. Ä. Nach einer Zeichnung von F. A. Jacobi 1849

a Karl Woermann, der Verfasser dieses Buches (geb. 1844)

c Adolph Woermann (1847-1911)

b Eleonore Woermann (1845-1918)

d Henriette (Henny) Woermann (1842-1912)

Aus dem Familienbuch von Marie Woermann

Drei volle Tage und drei volle Nächte hat sich der schaurige dicke Sturm über unseren Häuptern entladen. Das Schiff arbeitete, von steilen, heftigen Riesenwogen hin und her geschleudert, wie besessen. Anfangs konnte ich weder gehen noch stehen und hatte Mühe, mich so viel aufrecht zu halten, daß ich mich nicht an allen Ecken und Enden stieß und quetschte; auf dem Boden sitzend, den Teller in der Hand, mußten wir unsere Bissen zu uns nehmen. Wohl klammerte ich mich fest an die Lehne meiner Polsterbank, wohl stemmte ich mich steif gegen die Wand meiner Kammer; aber mehr als einmal wurde ich herabgeschleudert und flog an die andere Seite hinüber, froh, mit einigen Beulen davon zu kommen. Seekrank aber wurde ich nicht.

Anstatt uns dem englischen Kanal zu nähern, wurden wir tagelang durch den Südweststurm nur weiter von ihm abgetrieben. Auf den Sturm aber folgte die Stille; und die Stille hüllte uns fünf Tage lang in den dichten, weißgrauen Nebel, der fast noch ein ärgerer Feind des Seemanns ist als der Sturm; und der Nebel wurde uns doppelt gefährlich, als wir uns am 25. Oktober, nachdem wir, immer kreuzend, allmählich doch England näher gekommen waren, auf den sogenannten »Downs«, in der Gegend der englischen Fischerkutter-Flotten befanden, mit deren festen, schlanken Fahrzeugen zusammenzustoßen, wir trotz alles hohlklingenden Paukens auf unserer chinesischen Kupfertrommel namentlich während der Nacht mehr als einmal Gefahr liefen. Die Führer der Fischerkutter waren bei Tage aber nur allzubereit, gegen etwas Fleisch, Tabak und Schnaps ganze Haufen frischer Fische und Austern herzugeben, was unserem Tisch natürlich eine willkommene Abwechslung eintrug.

Am Abend des 26. Oktober endlich, drei volle Wochen, nachdem wir Hamburg verlassen, tauchte das unverkennbare Triangelfeuer der Goodwin Sands zu unserer Rechten aus dem Dunkel auf. Wir befanden uns nun also wirklich bereits im Ärmelkanal. Zu unserer Linken glänzte am andern Morgen die französische Hügelküste im jungen Sonnenlichte. Zu unserer Rechten waren die Kreidefelsen der englischen Küste in Nebel gehüllt. In heißer Mittagssonne saßen wir am 29. Oktober, aller unserer Mäntel ledig, auf dem Verdeck, in vollen Zügen die köstliche, reine Seeluft einzuatmen. Von günstigem Fahrwind getrieben, glitten wir leicht etwa auf den fünfzigsten Breitengrad dahin, den wilden braunen Felsenküsten von Cornwall entgegen.

Um Cardiff, den am Bristol Channel in der südwälischen Grafschaft Glamorgan gelegenen Kohlenhafen zu erreichen, mußten wir die ganze weit nach Südwesten in den Ozean hinausgreifende Halbinsel umsegeln. Es ist ein eigenartiges, trotziges, rauhes Stück Natur, das der Durchschnittsreisende nicht zu sehen bekommt. Schroff und zerrissen stürzen die Felsen, hier und da von höherem, spärlich bewachsenem Bergland überragt, in die dunkle, in weißschäumender Brandung an ihnen emporzüngelnde Meerflut hinab. Überall öffnen sich Einblicke in öde, von Möwen umkreischte Buchten; überall sind Felseneilande und nackte Riffe in großer Anzahl den Vorsprüngen vorgelagert. Weiße Leuchttürme trotzen auf weltfernen Riffen den heulenden Winden und den donnernden, Schaumgischt aushauchenden Wogenrachen. Der Eddystone-Leuchtturm, südlich von Plymouth, der erste dieser Art, unter dem wir hinfuhren, scheint sich unmittelbar aus der Flut zu erheben. Das gute Wetter veranlaßte Kapitän Frederiksen, statt den Weg außen um die Scillyinseln zu wählen, Kap Lizard und Landsend in dem klippenreichen Fahrwasser diesseits der Inseln zu umschiffen.

Den 30. Oktober 1860.

»Gestern Abend bei Sonnenuntergang waren wir Kap Lizard gegenüber. Plötzlich umwogten uns so dichte Nebel, daß der Kapitän nicht wagen durfte, das Vorgebirge zu umsegeln. Wir drehten das Schiff daher dicht an den Wind, um uns bis zum Morgen da zu halten, wo wir waren. Als aber der Morgen graute, hatte uns ein heftiger Sturm unvermerkt wieder bis hinter den Eddystone zurückgetrieben. Plötzlich hörten wir ein dumpfes Brausen und sahen im nächsten Augenblick unmittelbar vor uns den Leuchtturm durch die Dämmerung hervorscheinen. Kurz, schreckhaft, aber männlich fest ertönte das Kommando des Kapitäns. Der Mann am Ruder drehte in der Verwirrung des Augenblicks das Steuer nach der verkehrten Seite. Immer näher kam das verderbliche Riff. Da griff der Kapitän, rasch besonnen, selbst ins Rad; und wohlbehalten glitt das Schiff hart an dem Riffe vorbei. Nur wenige Augenblicke Aufschub wären unser Untergang gewesen.«

Als wir dann Landsend wieder erreichten, nahm unser Kapitän einen englischen Lotsen an Bord, der sich anbot, uns ganz nach Cardiff zu bringen. Mit lebhaftem Südwestwind, wie er uns auf unserer Fahrt durch die Nordsee entgegen gewesen war, hätten wir jetzt in anderthalb Tagen Cardiff erreichen können. Aber die Meergötter grollten uns offenbar. Ein ebenso heftiger, sich allmählich zum Sturm steigernder Nordostwind stellte sich uns jetzt hindernd entgegen. Mühsam kreuzend, hatten wir am Morgen des 3. November Lundy Island erreicht, kreuzten nunmehr also vor dem Eingang zum Bristol-Kanal. Der Oststurm wurde immer heftiger. Wir hielten uns dicht unter dem Lande zu unserer Rechten, dessen tiefeinschneidende Buchten, finstere Schluchten und hohe Bergkuppen wir aus der Nähe betrachten konnten. Purpurrot ging die Sonne am nächsten Morgen hinter den nur oben bebauten oder bewaldeten Bergrücken auf. Der Sturm heulte, das Schiff schwankte und stampfte, als sei dies seine Pflicht. Die Wellen flogen in weißen Schaumflocken über unsere Köpfe dahin. Vor uns lag mit seinen hellweißen Häusern der dunkel umrahmte Badeort Ilfracombe, der schon damals zu den besuchten Sommerfrischen Englands gehörte. Für mich war es ein Morgen großartigen Naturerlebens. Aber der lange Lotse und unser Kapitän fluchten. Der Oststurm wurde immer noch heftiger. Gegen Abend suchten wir, wie viele unserer Mitsegler, Schutz in der Morte Bay, in der wir vier volle Tage still lagen. Erst am 7. November, nachdem wir Wasser als Ballast eingepumpt hatten, wagten wir uns wieder hinaus. Am 8. nahmen wir einen Schleppdampfer an, der uns nach Cardiff brachte, wo man uns alsbald ins East Bute Dock schleppte, das, wie man mir sagte, das größte Dock der Welt sei. Noch heute gelten die Bute Docks in Cardiff als Sehenswürdigkeit der Hafenbaukunst.

Dreiundzwanzig volle Tage hat der »Garland«, seine Kohlenladung einnehmend, in Cardiff gelegen. Daß während dieser Zeit kein Aufenthalt für mich an Bord war, ist selbstverständlich. In einem Gasthof Cardiffs zu bleiben, aber wäre trostlos gewesen. Einen ganzen Tag und zwei Abende hatten die Steuerleute unseres Schiffes mich auf ihren Streifzügen durch die Stadt mitgenommen. Den ganzen Schmutz der Straßen und der Sitten einer solchen Kohlenhafenstadt zeigten sie mir. Es bedurfte nicht ihrer väterlichen Bemühungen, mir Ekel davor einzuflößen. Fort mußte ich. Es wurde beschlossen, daß ich ein Stück Südwest-Englands und Süd-Wales bereisen, hauptsächlich aber in einem unserem Kapitän bekannten kleinen, sehr anständigen bürgerlichen Gasthof in der nahen großen Stadt Bristol Aufenthalt nehmen sollte.

Mein erster Ausflug von Cardiff aus führte mich auf glatten Eisenschienen an der malerischen Küste von Süd-Wales entlang nach Milford Haven, der schmalen, tief ins Land einschneidenden westlichsten Meeresbucht Englands, die einen natürlichen Hafen von großer Sicherheit bildet. Auffallend war mir sofort der unglaublich große Unterschied des Wasserstandes bei Flut und bei Ebbe. Bei Ebbe liegen die größten Schiffe hier in ihrer ganzen Blöße wenn nicht auf dem Trockenen, so doch im Schlick! Mein Besuch dieser Bucht aber galt dem vielbesprochenen, damals größten Schiffe der Welt, dem » Great Eastern«, der untätig in Milford Haven lag. Ich war doch zu sehr Hamburger Reederssohn, als daß ich es mir hätte entgehen lassen können, das größte Schiff der Welt zu besehen. Hatte das in Millwall bei London erbaute, mit Rad und Schraube versehene Schiff doch die damals unerhörte Länge von 208 englischen Fuß und eine Wasserverdrängung von 27400 Tonnen. Galt es als ein Wunder des Schiffsbaus doch schon wegen der Zusammensetzung seiner Wände aus einzelnen wasserdichten Abteilungen (Schotten), die an ihm zuerst erprobt werden sollte. Mit einem gewissen Mitleid staunte ich das mächtige Schiff an, dessen innere Ausstattung sich mit der unserer Hamburger Amerikadampfer freilich nicht vergleichen konnte. Hatte es sich trotz aller seiner Wunder doch noch nicht bewährt! War es doch gleich auf einer seiner ersten Fahrten an einem Felsenriff beschädigt worden und lag nun dort, so lang und breit es war, untätig da!

Viele Jahre später, 1888, las ich, daß der »Great Eastern«, nachdem er Jahre lang, abgetakelt, als Hulk in einem Kohlenhafen gedient, auf Abbruch verkauft worden sei. Heute aber denke ich mit tiefer Wehmut an das »größte Schiff der Welt« zurück. Im Jahre 1914 war das größte Schiff der Welt auf der Hamburger Werft von Blohm und Voß im Bau begriffen. »Bismarck« war es getauft; 56000 Tonnen groß war es. Von unseren verbündeten Feinden 1919 auf der Werft beschlagnahmt und an die englische White Star Line verkauft, mußte es für diese vollendet werden. Mit dem Namen »Bismarck« am Buge sah ich es noch 1922 kurz vor seiner Auslieferung in seiner ganzen Größe und Pracht im Hamburger Hafen liegen. In »Majestic« umgetauft, durchquert es jetzt unter englischer Flagge den Ozean. Es ist bitter. Ach, wie viele brennende Schmerzen steigen heute aus den schönsten Jugenderinnerungen auf!

Aber zurück zu ihnen! Die Wochen, die ich in Bristol und seiner Umgebung zubrachte, waren insofern wichtig für meine spätere kunstgeschichtliche Entwicklung, als ich hier in der an berühmten mittelalterlichen Kirchen und neueren Bauwerken reichen Gegend zum ersten Male die Wunder verschiedener Baustile mit Bewußtsein auf mich wirken ließ und die Bedeutung baugeschichtlicher Fragen wenigstens ahnen lernte.

Am 12. November 1860 schiffte ich mich in einem kleinen Dampfboot nach Bristol ein, das noch im 18. Jahrhundert nächst London die größte und wichtigste Stadt Englands gewesen war. Es liegt höchst eigenartig am Avon, der hier den Frome in sich aufnimmt. Aus dem Wasser beider sind die Docks gebildet, die, mit großen Seeschiffen aller Länder gefüllt, die wichtigsten Stadtteile durchziehen. Gleich die Hinfahrt bot mir eine Überraschung. So etwas hatte ich noch nicht gesehen. Der Avon windet sich auf der sieben englische Meilen langen Strecke von der Stadt bis zu seiner Mündung, nicht breiter als 100 Meter, aber tief genug, stolze Dreimaster zu tragen, durch steile, bis 150 Meter hohe Felsenufer hindurch. Die Docks, an der Mündung des Avon, die heute durch Schienenstränge mit der Stadt verbunden sind, waren damals noch nicht angelegt. Die Stadt selbst klomm von innen her leicht die Anhöhen hinan, die der Avon durchbricht. Oben auf der Höhe des rechten Flußufers, die durch eine Hängebrücke mit dem gegenüberliegenden Ufer verbunden ist, lag der vornehme, jetzt zur Stadt gezogene Badeort Clifton.

Mein kleiner Gasthof, in dem ich vierzehn Tage zubringen sollte, lag unten in Bristol, der Landungsbrücke gerade gegenüber. Natürlich fühlte ich mich etwas verlassen und sehnte mich nach Bekanntschaft und Kameradschaft. Im Gastzimmer, dem Coffee Room, wie es damals in den Häusern dieser Art hieß, saß die dienstbereite hübsche Tochter des Hauses bei einer Handarbeit. Ein schmucker, schlanker, junger Mann mit feinem schmalen Gesichte und sprießendem Flaum auf der Oberlippe saß neben ihr und machte ihr harmlos den Hof. Leicht suchte und fand ich die Anknüpfung, an ihrer Unterhaltung teilzunehmen. Das Mädchen gefiel mir. Der junge Mann aber gefiel mir auch, zumal er, wie wir deutsche Schüler, keinen Hut, sondern eine Mütze trug; er schien mir der rechte Kamerad für die Zeit meines Aufenthalts in Bristol zu sein, wie ich ihn suchte. Es stellte sich heraus, daß er James Gadd hieß und kleine Agenturgeschäfte machte. Dagegen, ein »Gentleman« zu heißen, erhob er Einspruch. Schon daß er auf der Straße eine Mütze trug, sprach ja auch dagegen. Aber ein anständiger, fein und rein empfindender junger Mann war er. Es gelang mir rasch und ohne besondere Aussprache darüber, ihn, soweit seine beschränkte Zeit es erlaubte, zum Begleiter für meine Wanderungen durch Bristol und seine Umgebung zu gewinnen, wobei er natürlich oft, aber nicht immer, mein Gast war. Zu weiteren Ausflügen in das wilde Bergland südlich des Avon, dessen Laubholz gerade sein wunderbares rot-gelb-braunes Spätherbstkleid anzog, hatte er natürlich nur Sonntags Zeit. An den Wochentagen aber fand er Zeit genug, mich nach und nach in alle malerischen und unschuldigen Geheimnisse seiner eigenartigen, von Höhen umkränzten und von Schiffsmasten und Kirchtürmen starrenden Vaterstadt einzuführen. Eines Tages lauschten wir dem Abendgottesdienst in einer kleinen Kirche, deren Organisten er kannte. Er selbst spielte etwas Orgel und veranlaßte auch mich, mich im Orgelspiel zu versuchen. Da ich nur Klavier spielen gelernt hatte, auch nicht begabt genug war, aus dem Gedächtnis deutsche Choräle zu spielen, gelang es mir nicht recht; und mein Begleiter wunderte sich, daß ich, obgleich ich ein Deutscher sei, nicht singen und nicht die Orgel spielen konnte.

Mächtig aber zogen die alten Kirchen Bristols mich in ihren Bann. Von der ehrwürdigen Kathedrale an der Südseite des College Green, die im normannischen Stil zu bauen begonnen war, standen damals nur der langgestreckte Chor und die Querschiffe. Das Langhaus, das im 15. Jahrhundert zerstört worden war, ist erst 1876 wieder aufgebaut worden; aber gerade die malerische Unfertigkeit des Baues reizte meine Wißbegierde. Anziehend wirkte die reine feine Spätgotik der Saint Marks Church oder Mayors Chapel an der Nordseite des College Green. Vor allem zog mich jedoch die berühmte Kirche Saint Mary Redcliff, die in der Tat zu den Perlen der englischen Gotik gehört, immer wieder in ihre Hallen zurück. Nicht mein Freund James Gadd, sondern ein gedruckter Führer weihte mich damals in die verschiedenen Entwicklungsphasen der englischen Gotik ein, die sich gerade an dieser Kirche verfolgen ließen. Der leicht emporstrebende, zart profilierte Hauptbau ist ein Muster der geradlinigen englischen Spätgotik.

Daß mir die vierzehn Tage in Bristol wie im Fluge vergingen, verdanke ich James Gadd. In meiner jugendlichen Unerfahrenheit aber merkte ich nicht, daß ich ihm wohl mitunter größere Ausgaben zumutete, als in seinen Verhältnissen lagen. Daß ich manchmal etwas für ihn »ausgelegt« hatte, hinterließ einen Mißklang. In meinem kindlichen Sinn hielt ich es für eine Ehrensache für ihn, daß er mir diese Auslagen ersetzte. Am Abend vor meiner Abreise von Bristol, nachdem wir in meinem Gasthaus mit jener hübschen Haustochter freundschaftlich zusammengesessen und uns vorläufig voneinander verabschiedet hatten, verabredeten wir, mein Freund solle den anderen Morgen an den Zug kommen und mir die kleine Summe, die er mir schuldete, mitbringen. Er erschien aber nicht. Ich faßte das damals als Verrat an unserer Freundschaft auf und meinte, eine tragische Lebenserfahrung gemacht zu haben; aber schon auf dem Ozean vergaß ich meinen Groll und dachte nur dankbar an die schönen Tage und Stunden in Bristol zurück, die ich James Gadd verdankte. Ich habe nie wieder etwas von ihm gehört.

Von Bristol fuhr ich zunächst nach Bath, dem berühmtesten englischen Badeorte, der, in wohl abgewogenen, geraden und gebogenen Straßenzügen an den nach Süden blickenden grünen Bergabhängen des Avontales emporsteigend, in seiner vornehmen Ruhe zugleich zu den schönsten und prächtigsten Städten nicht nur Englands, sondern der ganzen Welt gehört. Im Laufe des 18. Jahrhunderts von den großen klassizistischen Baumeistern John Wood dem Älteren, der 1754 starb, und dessen Sohn John Wood dem Jüngeren, der bis 1782 lebte, großzügig, streng und malerisch zugleich angelegt, ist Bath heute als Wunder der Städtebaukunst kunstgeschichtlich anerkannt. Wenn der ältere Wood schon den großartigen, gleichmäßig mit den drei römischen Säulenordnungen übereinander geschmückten Häuserkreis des Royal Circus angelegt hatte, so erhielt Bath seine aussichtsreichsten, nach allen Regeln des Rhythmus und der Symmetrie mit mächtigen, die Stockwerke zusammenfassenden Säulenordnungen und Giebeln ausgestatteten Terrassenstraßen, die sich als »Crescents« organisch den Bergeinbuchtungen einfügen, doch erst unter dem jüngeren Wood. Als glänzendste dieser Halbmondstraßen erschienen mir Royal Crescent und Lansdowne Crescent. Wenngleich mir die kunstgeschichtliche Bedeutung dieses Städtebildes erst viel später aufging, so genoß ich es damals doch, als könne es gar nicht anders sein.

In der mittelalterlichen Baukunst Englands schwelgte ich dann wieder in Gloucester, dessen alte Giebelhäuser mich entfernt an die Rostocks und Lübecks erinnerten, dessen Kathedrale aber, die zu den berühmtesten und weiträumigsten Englands gehört, mir neue Einsichten eröffnete. Der normannisch-romanische Stil des 12. Jahrhunderts bildet auch hier die Grundlage des Hauptschiffes. Die Anbauten der späteren Jahrhunderte führen auch hier durch die Frühgotik des 13. Jahrhunderts und den Schmuckstil des 14. Jahrhunderts zu der geradlinigen Spätgotik des 15. Jahrhunderts. Berühmt sind die Kreuzgänge mit ihren Nebenkapellen und ihrem Kapitelhaus. Das steinerne Fächergewölbe in dem 1381-1412 ausgeführten Kreuzgang ist das älteste, das in bestrickender Folgerichtigkeit ausgebildet worden. Auch was ich damals hier staunend betrachtete, habe ich natürlich erst viel später kunstgeschichtlich würdigen gelernt.

Am 2. Dezember segelten wir mit günstigem Winde aus dem Bristol Channel und dem Saint Georges Channel hinaus. Am 3. Dezember wehte uns die vollere Luft des Atlantischen Ozeans entgegen. Die Wogen, über die wir dahinglitten, waren nicht mehr grün, wie in den Küstengegenden, sondern umschwollen uns in jenem tiefen Stahlblau, das dem Weltmeer eigen ist. Die letzten Reste des Schmutzes und des Staubes, denen unser stolzes Schiff in Cardiff ausgesetzt gewesen, verschwanden rasch vor der gemeinsamen Arbeit der Matrosen. Alles an Bord glänzte und glitzerte wieder wie bei unserer Abfahrt von Hamburg. Aber waren wir in der Nordsee zu leicht beladen gewesen, so hatten wir jetzt fast zu schwer geladen. Bei jeder Neigung des Schiffes wurde das Verdeck unter Wasser gesetzt. Die berüchtigte »Spanische See« des Meerbusens von Biscaya ließ allen ihren Grimm gegen uns los. Doppelt so hoch wie in der Nordsee, aber auch doppelt so breit und daher weniger stößig rollten die Wogen uns entgegen. In der Nacht vom 8. auf den 9. Dezember überfiel uns die heftigste Bö, die ich bis dahin erlebt hatte. Die Leute auf Deck mußten sich glatt niederwerfen, um nicht über Bord geschleudert zu werden. Ich lag schlaflos in meiner Kammer; als aber eine riesige Sturzwelle von vornher über uns hereinbrach und mit donnerartigem Getöse auf das Deck der Kajüte niederschlug, sprang ich auf und eilte halb angekleidet hinaus. Ich fand das ganze Schiff in Aufruhr. Mehrere Planken aus der Schanzkleidung waren losgebrochen; die Wellen wogten bis in die Kajüte herein; das Schweinehaus wurde zertrümmert; ein Hühnerhaus wurde mit seinem ganzen Inhalt über Bord gespült; wir büßten den größten Teil des lebenden Fleisches ein, das wir mitgenommen hatten.

Noch am nächsten Tage wateten wir auf dem Hauptdeck bis zu den Knieen im Wasser, das bei Tage in weißen Schaum aufgelöst schien, abends aber an dem herrlichen Meerleuchten teilnahm, das rings den Ozean entflammte. Da ich damals irgendwo gelesen hatte, die Gelehrten seien sich nicht einig, ob beim Meerleuchten das Wasser selbst leuchte oder ob es tierische oder pflanzliche Bestandteile seien, denen die Leuchtkraft innewohne, tat ich mir etwas darauf zugute, feststellen zu können, daß niemals Streifen oder Flächen leuchteten, sondern immer nur einzelne Punkte oder Körperchen, die milliardenweise im Meere umhertrieben, auch allnächtlich zu uns aufs Deck gespült wurden und sich hier fangen und auf die Hand legen ließen. »Es sind gallertartige, ohne Zweifel tierische Körper«, schrieb ich mir damals auf, »die die Größe eines Talers erreichen und sich ganz behandeln lassen wie Phosphor. Wenn man sie zerreibt, leuchten sie hell auf, werden glühend heiß und riechen unverkennbar nach Phosphor. Wenn man sie dann berührt, teilt sich ihr Glanz dem Finger mit, wie von dem Striche, auf dem man ein Phosphorzündhölzchen angerieben hat.« Wahrscheinlich war das der ernsten Wissenschaft damals so gut geläufig wie heute; aber ich wußte das nicht, und es machte mir Freude, es meinerseits beobachtet zu haben.

Am 12. Dezember legte sich der Sturm; am 14. erreichten wir den Nordostpassatwind, der uns nun wochenlang alle Freuden einer glatten, raschen Fahrt bescherte. Alle Segel wurden gesetzt. Gerade vor dem Winde steuerten wir unseren Kurs. Während der ganzen Reise überholten wir alle Mitsegler. Am 15. morgens ließen wir Madeira in blauer Ferne links liegen, am 17. die kleine Felseninsel Ferro, nach der die deutschen Landkarten damals noch ihre östlichen und westlichen Längengrade teilten; am 20. segelten wir über den Wendekreis des Krebses; am 22. fuhren wir an den Kap Verdischen Inseln vorüber, deren höchste Bergkuppe von weißen Wolken umweht war; und dann folgte die lange, lange, für den tätigen Menschen langweilige, für den zu süßem oder bitterem Nichtstun Verurteilten, nach der reinen Luft und dem reinen Wasser Dürstenden aber beseligend stille Ozeanfahrt, wie sie nur die Seereise auf einem Segelschiff, das nichts von dem Rattern der Dampfschiffschraube weiß, gewähren kann. Große »Springer«, delphinartige Fische ohne den klassischen Bau der Mittelmeerdelphine, folgen uns scharenweise in lustigen Sprüngen; Schwärme von fliegenden Fischen, die sich, von ihren Schwungflossen getragen, eigentlich auch nur sprungweise aus den Wellen erheben, um in der nächsten Minute wieder in sie hinabzutauchen, begleiten uns an allen Seiten, treffen manchmal aber, wie von ungefähr, aufs Schiff, verfangen sich im Takelwerk und bleiben zu Dutzenden auf dem Verdeck liegen. Es sind hübsche Tiere mit dunkelblauem Rücken und weißem Bauche, aber auch schmackhafte Tiere, die uns, in Butter gebraten, willkommene Mahlzeiten liefern. In der Ferne sahen wir einige Male auch einen Walfisch das eingesogene Wasser durch seine Nasenlöcher springbrunnartig in die Höhe schleudern. Die Weihnachtstage vergingen still und beschaulich. Statt der Hunderte von Kerzen, die uns daheim von unseren Weihnachtsbäumen leuchteten, strahlten Millionen Sterne, sich im Meere spiegelnd, auf uns herab.

Hell strahlt daheim der Weihnachtsbaum,

An dem die Kerzen flammen,

Und fröhlich schart im lichten Raum

Sich Jung und Alt zusammen.

Ich bin allein auf weitem Meer,

Allein mit meinem Sehnen;

Ich sehe rings sich, weit und leer,

Die Wasserwüste dehnen.

Doch strahlt's wie heilige Liebesglut

Aus hoher Himmelsferne,

Und funkelnd spiegeln in der Flut

Sich Millionen Sterne.

Der Himmel ist mein Tannenbaum,

Die Sterne sind die Kerzen.

Ich träume sel'gen Weihnachtstraum,

Der Heimat Glück im Herzen.

Einige Tage nach Weihnachten erreichten wir den Äquator, »die Linie«, wie der Seemann sagt. Das gibt an Bord der Schiffe nach altem Brauch ein »Tauffest« für alle, die zum ersten Male über die Linie dahingleiten. Außer mir waren es dieses Mal fünf Matrosen oder Schiffsjungen. »Schiff ahoi!« ertönte es aus dem Meere. Neptun selbst, von Kopf bis zu Fuß feuerrot gekleidet, entstieg dem nassen Elemente. Der Barbier, der Schreiber und zwei Wasserpolizisten begleiteten ihn. Am Schluß der nichts weniger als zimperlichen Zeremonien wurden dem Täufling die Augen verbunden. Er wurde, ohne es zu wissen, auf ein Brett gesetzt, das über eine tiefe, breite Wassertonne gelegt war. Ihm wurde befohlen, in ein Horn, das ihm an die Lippen gesetzt wurde, laut seinen Namen zu rufen. In diesem Augenblick wurde ihm eine Kanne Seewassers durch das Horn in den Hals geschüttet; und gleichzeitig wurde das Brett, auf dem er saß, weggezogen, so daß er bis über die Ohren ins Wasser fiel. Allzuschlimm war es mir nicht; und es bei den anderen zu sehen, war lustig genug. Allgemeine Fröhlichkeit beschloß das Fest mit seinen derben, aber harmlosen Scherzen.

Immer weiter gen Süden steuerten wir. Nachts taten die Wunder des südlichen Sternenhimmels sich vor meinen Augen auf: die Kapwolken an Stelle der Milchstraße und unter den Sternbildern das machtvoll leuchtende »Südliche Kreuz«, das seit Humboldts Beschreibung als der König der Sternbilder gilt. Schön ist es; aber schöner noch ist doch unser Orion, der immer noch aus dem Norden herüberleuchtete. Von leisem Heimweh umhaucht, wandte ich mich ihm, meinem Lieblingssternbild, zu. Immer weiter gen Süden steuerten wir. Südlich vom Äquator verwandelt der Nordostpassat sich in den Südostpassat. Die Schiffe, die das Kap der Guten Hoffnung umsegeln wollen, haben ihn völlig gegen sich. Um nicht langsam gegen ihn ankreuzen zu müssen, fahren sie daher erst so weit wie möglich nach Südwesten. Bis in die Nähe der brasilischen Küste steuern sie, wo sie bald die westlichen Winde empfangen, die sie glatt dem südlichen Vorgebirge Afrikas zuwehen. In der Nähe der brasilischen Küste hatten wir, durch besondere Windströmungen begünstigt, Gelegenheit, die großartig aufgetürmte, unbewohnte Felseninsel Trinidad in greifbarer Nähe zu umschiffen. Ich wagte, das kühn umrissene Eiland zu zeichnen, dessen Nordwestseite einer Riesenkirche mit 400 Meter hohem Turm gleicht. Der Tag, der uns diese Abwechslung brachte, wurde als Festtag empfunden. Aber er war auch sonst von besonderem Schlag. Gerade an diesem Tage begegneten wir der Sonne auf ihrem Heimwege vom Wendekreis des Steinbocks zum Äquator. Um Mittag schwebte sie scheitelrecht über unserem Kopfe, so daß wir, wie Peter Schlemihl, ohne Schatten dastanden; ein befremdliches Empfinden überfiel mich wirklich dabei; aber lange dauerte der Spuk natürlich nicht.

Dann sahen wir sechsundfünfzig Tage nichts als Luft und Wasser; und doch glich kein Tag dem anderen; jeder hatte seine besondere, durch Sturm, Stille oder frische Fahrt, durch Himmelsbläue, Wolkengrau oder wechselnde Beleuchtung bedingte Stimmung. Im Süden des südlichen Wendekreises gerieten wir rasch in die Herrschaft des ewigen Westwindes. Sommer war es auf dieser Hälfte der Erde. Glatt und mit vollen Segeln umschifften wir, ohne es zu sehen, das wegen seiner Stürme gefürchtete Kap der Guten Hoffnung. Erst im Indischen Ozean hatten wir wieder gegen Windstillen, Gegenwinde und Stürme zu kämpfen.

Als wir uns dem Wendekreise wieder näherten, hatten wir den schwersten aller Stürme zu bestehen, die ich erlebt habe. Ein Segel nach dem anderen wurde eingezogen; ein Reff nach dem anderen in die letzten Segel gebunden. Daß es solche Wasserberge und -täler gebe, hatte ich nicht geahnt. Der Kapitän selbst äußerte seine Verwunderung, daß ein so schwer beladenes Schiff mit so ungestümer Gewalt von Berg zu Berg, von Tal zu Tal geschleudert, nicht in tausend Stücke zerspränge. Schauerlich war die Nacht, die am 17. Februar hereinbrach. Schwere Wolkenmassen brausten, riesigen Geistern gleich, über unseren Masten dahin; von Zeit zu Zeit zerriß der Wolkenschleier, und das erste Viertel des Mondes warf seine grellen Strahlen in die wildbewegten Wellen. Gegen 10 Uhr ließ der Kapitän das letzte Reff ins Großmarssegel stecken. Ich klammerte mich draußen zwischen den hinteren Kajütentüren fest. Plötzlich hörte ich einen Schrei und sah einen Mann mit nach unten ausgestreckten Armen von der Großmarsrahe fallen. Er fiel auf den äußersten Schiffsrand, zerschmetterte sich dort seinen Kopf, daß das Hirn herausspritzte, und flog dann seitwärts ins Meer, das ihn für immer verschlang. An Rettung war nicht zu denken. Tief erschüttert zog ich mich in mein Gemach zurück; ich glaube, ich habe gebetet.

Am zweiundneunzigsten Tage nach unserer Abfahrt von Cardiff tauchte plötzlich ein hohes blaues Land am Horizont auf. Höher und höher stieg es empor. Es war die Prinzeninsel am Eingang der breiten Sundastraße, die Sumatra von Java trennt. Zweiundneunzig Tage von Cardiff bis zur Sundastraße! Es galt für eine ungewöhnlich rasche Reise. Ein Wonnerausch befiel mich, als wir am 4. März im purpurroten Nachglühen des Sonnenunterganges zwischen der Prinzeninsel und dem Inselvulkan Krakatau hindurch, dessen Ausbruch dreiundzwanzig Jahre später 40000 Menschen vom Erdboden vertilgte, in die nach Süden breit geöffnete Sundastraße hereinfuhren. Weiche, volle, von allen Wohlgerüchen tropischer Würzpflanzen geschwängerte Lüfte, wie ich sie noch nie geatmet, wehten uns entgegen.

Um Mitternacht zwang uns die Dunkelheit, vor Anker zu gehen; am Morgen des 5. März segelten wir weiter. Zu unserer Rechten, im Osten, erhob sich hinter dem schmalen, mit Kokospalmen und Bananen bebauten Küstenstreifen Javas der 1800 Meter hohe Spitzberg Serang, der sein Wolkenhaupt in der aufgehenden Sonne einen Augenblick entschleierte, wie um uns zu grüßen. Zu unserer Linken, etwas weiter entfernt, ragten die Bergriesen Sumatras, alle, wie die auf Java, vom Fuße bis zum Scheitel in saftig grüne Gewänder gekleidet, alle von wallenden weißen Wolkenschleiern umwogt, alle zu ihren Füßen von Palmenwaldgürteln umkränzt. Dann die ersten Malaien! An fünfzig kleine Fischerkanus mit blendend weißen Segeln steuerten vom Lande auf uns zu und warfen, zum Teil in unserer nächsten Nähe, ihre Netze aus. Es sind Baumkähne, aus einem einzigen Stamme geschnitzt, vorn und hinten mit hohem, spitzem, gelbbemaltem Schnabel versehen. Die braungelben, wohlgebauten Gesellen begleiteten ihre Arbeit mit einem eintönigen Gesang, der unseren Ohren wie Geheul klang. Nachmittags ankerten wir am Feuerturm von Anjer an der nördlichsten und schmalsten Stelle der Sundastraße. Hier kamen holländisch-malaiische Beamte an Bord, unsere glückliche Ankunft telegraphisch nach Batavia zu berichten. Hier suchten uns, in schlanken Booten herangerudert, aber auch zahlreiche malaiische Händler heim, die uns Kokosnüsse, schmackhafte Tropenfrüchte jeder Art, die ich nicht benennen konnte, und Strohhüte gegen die sengenden Strahlen der Sonne verkauften. Aber lange duldete es uns hier nicht. Weiter ging es, an unzähligen kleinen, üppig belaubten, von weißem Schaumgürtel umbrandeten Felseninseln vorbei, von denen ich die Knopfinsel mit dem kühn umrissenen Rajah Bassa auf Sumatra im Hintergrunde zu zeichnen versuchte, in die Java-See hinein, in der uns die hereinbrechende Finsternis abermals zu ankern zwang.

Singapore zu erreichen, brauchten wir, durch Windstillen, widrige Strömungen und Gegenwinde, vor allem aber durch das regelmäßige Ankern bei Nacht aufgehalten, das in diesem klippenreichen und leuchtfeuerarmen Inselmeer unerläßlich ist (oder damals war), noch einen vollen Monat. Bei günstigen Winden hätten wir die Reise vielleicht in fünf bis sechs Lagen machen gekonnt. Für die Reederei und die Seeleute bedeutete der Aufenthalt natürlich nur Verluste. Für den Reisenden, der der Seefahrt wegen reiste, aber war dieser Monat im hinterindischen Inselmeer, in dem großartigste Berglandschaften mit lieblichsten Küstenbildern wechseln, jede der Inseln und Inselchen aber eine frische, üppig-tropische Naturparkecke bildet, ein hohes und einziges Genießen märchenhafter und abwechslungsreicher Naturschönheiten. Die Wasserstraßen, durch die unser Schiff sich hindurchwinden mußte, waren oft nicht breiter als die Elbe bei Hamburg oder der Rhein bei Köln. Überall war gespannteste Aufmerksamkeit nötig, um Szyllen und Charybden zu vermeiden. Überall galt es, die chinesischen Seeräuberdschunken zu beobachten, die damals in diesem Inselmeer noch ihr Unwesen trieben. Wenn wir nachts in der Nähe der Küsten, von denen nicht selten das Gebrüll der Tiger zu uns herüberscholl, ankerten, pflegten wir einen Kanonenschuß abzufeuern, um etwaige Küstenseeräuber zu warnen.

So ging es durch die trübgrüne Javasee hindurch, in der sich Haifische und Delphine um uns tummelten, Schildkröten und giftige gelbe Wasserschlangen sich mittags an der Oberfläche sonnten; so wanden wir uns durch die Bangkastraße zwischen den Inseln Bangka und Sumatra hindurch; so durchkreuzten wir die Südwestecke des Chinesischen Meeres, das wieder blau und so klar ist, daß man die Fische in seinen Tiefen spielen sieht; so erreichten wir den Lingaarchipel, in dem wir, nordwärts gewandt, den Äquator wieder überschritten. In der lieblichen, inselreichen Rhiostraße näherte sich uns ein von Malaien gerudertes Kanu, dessen Herr, ein schöner Inder, sich uns als Lotse anbot; und da er nicht viel verlangte, nahmen wir ihn zu unserer größeren Sicherheit gern an Bord. Auffallend war der Gegensatz zwischen der leiblichen Erscheinung des arischen Inders mit seinen regelmäßigen Gesichtszügen, seinem klassischen Körperbau und den malaiischen Ruderern mit ihren platten Gesichtern und geschmeidigen, aber etwas untersetzten Körpern.

Am 4. April zwang die Windstille uns, schon am frühen Nachmittag mitten in der Rhiostraße vor Anker zu gehen.

Ich fragte unseren Hindu, ob man den schönen Nachmittag nicht zu einem Besuche einer der unzähligen Inseln verwenden könne, die uns umgaben, erhielt aber zur Antwort, daß nur auf der Insel Pankel den Eingeborenen zu trauen sei. Nach langem Bitten erhielt ich von Kapitän Frederiksen die Erlaubnis, mit vier Matrosen und dem Untersteuermann die Insel zu besuchen. Ich suchte mir meine besten Freunde unter den Matrosen aus und nahm einen der Malaien unseres Lotsen als Dolmetscher mit. Dann versahen wir uns mit Waffen und Geschenken. Der Untersteuermann nahm ein Paar wie Gold glänzende Ohrgehänge mit; ich wählte zwei meiner bunten baumwollenen Hemden und eine alte leinene Jacke. Rasch brachte unsere Gig uns ans Gestade von Pankel, in dessen Nähe malaiische Kanus beim Fischen beschäftigt waren. Wir konnten uns dem Ufer nur bis auf etwa hundert Schritt nähern und wateten in einiger Furcht vor Wasserschlangen dem weißen, mit Tausenden von Muscheln besäten Sandstrand zu. Vor uns entfaltete sich eine überaus liebliche Landschaft. Hohe, von üppigen Lianen umschlungene Laubbäume wechselten mit schlank aufstrebenden Palmen verschiedener Art und mit farbigen Blütenbüschen ab, denen süße Düfte entströmten. Hie und da blickte eine Bambushütte aus einem grünen, großblättrigen Bananenwäldchen hervor, und ihre Bewohner liefen uns halb furchtsam, halb neugierig entgegen. Unser Malaie brachte uns bald durch Haine von stolzen Tiekeichen, bald durch Kokospalmenwäldchen. Buntbeschwingte Papageien wiegten sich plappernd auf den Bäumen, und muntere Äffchen sprangen uns behende über den Weg.

Wir gelangten an einen freien Platz, auf dem einige ärmliche Hütten zerstreut lagen. Ein Rudel Malaien, das aus etwa zwanzig Erwachsenen und ebensovielen Kindern beiderlei Geschlechts bestehen mochte, schaute uns mit verwunderten und mißtrauischen Blicken an. Als wir aber unsere Geschenke hervorzogen, verwandelte sich ihr Staunen in Jubel, ihr Mißtrauen in Zutunlichkeit. Die Mädchen tanzten und jubelten laut auf über die bunten Hemden und die Ohrgehänge; und der Mann, dem ich die Jacke geschenkt hatte, wurde nicht müde, sie aus- und anzuziehen und ihre Knöpfe auf- und zuzuknöpfen. Behende wie die Affen erkletterten die Knaben einige der nächststehenden Kokospalmen und warfen frische Nüsse herunter, die andere mit geschicktem Beile spalteten und uns zu erfrischendem Labetrunk darboten. Noch andere brachten uns Becher aus ausgehöhltem Bambusrohr voll süßen, schäumenden Palmenweins. Der Malaie in seiner neuen weißen Jacke bot sich uns zum Führer durch weitere Gelände der Insel an. Eine ganze Schar brauner Kinderchen begleitete uns mit deutlichen Beweisen ihrer Zutraulichkeit. Die einen füllten mir die Taschen mit seltenen Muscheln, die anderen kletterten auf meine Schultern und steckten duftende Blumen an meinen Hut. Erst gingen wir eine Strecke am Strand entlang. Dann bogen wir in ein wildes, aber duftiges und blütenreiches Dickicht ein. Der Boden war dicht mit einer überaus schönen, weißen, lilienartigen, wohlriechenden Blume bedeckt, die wir bei uns im Treibhaus ziehen. Wenn ich nicht irre, heißt sie Agapanthus umbellatus. Die Malaienhütten sind alle auf Pfählen gebaut, weniger wegen der Feuchtigkeit als aus Furcht vor Schlangen, Skorpionen und anderem Ungeziefer.

Nachdem wir eine Stunde lang, von Äffchen umspielt, von bunten Vögeln umkreist, in der grünen tropischen Wildnis umhergestreift, gelangten wir bei einer einsamen Hütte wieder an den Strand. Die Kinder drückten ihre Freude über die glänzenden Knöpfe an meinen Beinkleidern aus, die ihnen, da ich weder Rock noch Weste trug, schimmernd in die Augen stachen. Ich schnitt sie ab und gab sie der jubelnden Schar, die aus Freuden Purzelbaum über Purzelbaum im weißen Sande schlug. Da nahm mich der alte Malaie, der die Hütte bewohnte, an die Hand, führte mich hinein und bewirtete mich mit Eiern und Bananen, die mir köstlich mundeten. Ein anderer aber schenkte mir ein wohlerhaltenes getrocknetes Seepferdchen. Das rote Licht des Abends mahnte zur Heimfahrt. Beladen mit Kokosnüssen, Muscheln und Blumen, wateten wir an unser Boot zurück. Mit Dunkelwerden waren wir wieder an Bord des »Garland« und erzählten von den schönen Bäumen und Blumen und den freundlichen, gastfreien braunen »Wilden«.

Am 5. April ankerten wir auf der Reede von Singapore. Kaum war der Anker rasselnd in die Tiefe gesunken, als eine fein ausgestattete Gondel mit einem Boten von Herrn Johannes Mooyer, dem Leiter des großen dortigen deutschen Handelshauses Behn, Meyer & Co., an unserer Seite anlegte. Der Bote brachte mir die Einladung, während meines Aufenthaltes in Singapore bei Mooyers zu wohnen und ihm sofort mit meinen Sachen in die Gondel zu folgen. Die Plötzlichkeit des Aufbruches brachte mich um einen empfindsamen Abschied von dem mir so lieb gewordenen »Garland«, von der schönen Kajüte, in der ich 33 Nächte zwischen Hamburg und Cardiff, 125 Nächte zwischen Cardiff und Singapore, im ganzen also 158 Nächte zugebracht hatte, und vor allem von dem Kapitän Frederiksen, dem Obersteuermann Nielsen, dem Untersteuermann Doert und der ganzen Mannschaft, die mir freundlich gesinnt war. Als ich am folgenden Tage nach dem Kohlenhafen fuhr, in den der »Garland« zur Löschung seiner Ladung eingelaufen war, sah es so schwarz und geschäftig auf ihm aus, daß an einen Austausch herzlicher Abschiedsworte kaum zu denken war. Kapitän Frederiksen starb auf der Rückreise in der Nähe des Kaps der Guten Hoffnung an der Wassersucht. Der Obersteuermann Nielsen brachte den nunmehr schwer mit Reis beladenen »Garland« nach Hamburg zurück, wo ich ihn im nächsten Winter nach seiner Ankunft begrüßte.

In Singapore sah ich manches Neue, das einen tiefen Eindruck auf mich machte. Das europäische Villenviertel liegt draußen in der nicht großartigen, aber lieblichen Hügellandschaft, von der man die eigentliche Stadt und die Reede überblickt. Die Mooyersche Villa, in der mich die Fürsorge eines Elternhauses umgab, lag, von prächtigem Garten umgeben, auf einem aussichtsreichen Hügel. Als erste Notwendigkeit erschien es, meine Kleidung meiner Umgebung anzupassen. Ein Frackanzug war unerläßlich. Tropenanzüge aus gelblicher Rohseide waren selbstverständlich. Ein modischer Tropenhut durfte nicht fehlen. Eine chinesische Schneiderei stellte das alles in drei Tagen wohl angepaßt fertig. Ich war aus dem großen Jungen, als der ich Hamburg verließ, ein eleganter junger Herr geworden.

Singapore war damals wie heute kein einheitliches städtisches Gebilde. Die europäische Geschäftsstadt, die eigentliche englische Stadt mit ihren Kirchen, ihren öffentlichen Gebäuden und Plätzen liegt, nach Westen geöffnet, unten an der Reede. Südlich davon dehnt sich die große Chinesenstadt aus. Die Chinesen bilden weitaus den größten Bestandteil der Bewohner Singapores. Schon 1861 erzählte man mir, daß das Chinesenviertel 150 000 bezopfte Einwohner zählte. Die Chinesenstadt Singapores ist in der Tat ihrer Bauart und ihrem Leben und Treiben nach ein echtes Stück Chinas. Die nördlichste der »drei Städte« aber ist die Malaienstadt, deren Einwohnerzahl mir damals auf 40 000 angegeben wurde. Die Malaien sind die Ureinwohner der Insel. Ihre Stadt ist, wie fast alle malaiischen Städte, auf Pfählen in den Sumpf gebaut. Der Begriff der Pfahlbauten gewann hier sichtbare Gestalt für mich.

Von meinem zehntägigen Aufenthalt in Singapore ist wenig Besonderes zu berichten. Das Leben der Europäer in den tropischen Handelsstädten dieser Art fließt einförmig genug dahin. Ein besonderes Ereignis aber fiel in die Zeit meines Aufenthaltes: der Ball, den der reiche chinesische Großkaufmann Kim Tsing seinen europäischen Freunden in deren Freimaurerloge gab. Einem angesehenen Engländer hatte er die Einladungen und die Einrichtung überlassen. Herr Mooyer war der einzige Deutsche, der eingeladen wurde, und durch ihn erhielt auch ich eine Einladung. Welches Glück, daß mein Frackanzug gerade fertig geworden war! Als Gäste Kim Tsings erschienen 120 Herren und 20 Damen, von denen nur zehn zum Tanzen aufgelegt waren. Das Hauptbemühen Kim Tsings, der weite dunkelblaue Beinkleider, gelbe Krummschnabelschuhe und über der weißen Bluse einen Umhang von schwerer dunkelblauer Seide trug, auch nach der Weise vornehmer Chinesen buntseidene Schnüre in das Ende seines Zopfes eingeflochten hatte, war es daher, uns junge Leute freundschaftlich beim Arm zu nehmen und an den Champagnertisch zu führen, wo die eisgekühlte schäumende Flüssigkeit in Strömen floß.

Als Sehenswürdigkeiten Singapores machten nur der botanische Garten und der große chinesische Tempel einen Eindruck auf mich. Im botanischen Garten hätte ich alle Palmen- und tropischen Laub- und Nadelhölzer mit Namen nennen lernen gekonnt; mich reizte aber vor allem das Stück Urwald, das man als Teil des Gartens stehen gelassen, als man den »Dschungel« hier im übrigen ausrodete. Der ganze nördliche Teil der Singaporeinsel war damals noch von diesem Dickicht bedeckt, das zahlreichen Tigern als Schlupfwinkel diente. Von der Tigerplage sprach man in Singapore noch als von etwas alltäglich Erlebtem. Ich las in amtlichen Berichten, daß auf der Insel im Durchschnitt 500 Menschen, hauptsächlich Chinesen, jährlich von Tigern zerrissen wurden. In die europäische Villenstadt Singapores aber verirrte sich schon damals nur äußerst selten eines der gefürchteten Raubtiere.

In besonderem Maße reizte dann der große chinesische Tempel, der einer der größten und kostbarsten der ganzen chinesischen Welt sein sollte, meine Wißbegierde. Natürlich war er, wie die ganze, erst 1823 gegründete Stadt, ein durchaus neuzeitlicher Bau. Aber ihrer Anlage, ihrem Stil und der Art ihrer Verzierungen nach haben die chinesischen Tempel ihr altes Ansehen auch in Neubauten bewahrt. Die Auflösung der Gesamtanlage in verschiedene einstöckige, in bestimmter Reihenfolge und Lage angeordnete Einzelbauten, die weit vorspringenden, ausgeschweiften Ziegeldächer, deren Balkenwerk reich mit geschnitzten Drachen und anderen Ungeheuern verziert ist, das Rundsäulen-Stützensystem, das sich, aus beschnitzten Baumstämmen hervorgegangen, in vornehmen Tempeln zu reich bemeißelten Steinsäulen entwickelt hat, alles das trat mir hier deutlich vor Augen. Mächtig wirkten die hohen kühlen granitenen Säulenhallen der Vorhöfe, wirkten die heiligsten inneren Tempelräume mit ihren langen Marmoraltären, ihren ewigbrennenden Wachskerzen, ihren heiligen Wasserbecken und ihren ruhig sinnend auf goldenen Stühlen dasitzenden, mit prächtig bestickten Seidengewändern bekleideten buddhistischen Göttergestalten auf mich ein; und als Besonderheit der Bau- und Zierkunst dieses Tempels fiel mir auf, daß nirgends eine leere Wand- oder Säulenfläche sichtbar, daß jedes Fleckchen reich bemalt, beschnitzt oder bemeißelt war. Ich lernte hier immerhin einen echt chinesischen Kunstbau kennen, der mir in der Erinnerung mein Leben lang nachging.

Zehn Tage dauerte mein Aufenthalt in dem gastlichen Mooyerschen Hause in Singapore. Mein Vater hatte, großzügig wie immer, angeordnet, daß ich das ostindische Inselmeer, da ich einmal dort war, nicht verlassen sollte, ohne das Stück großartigster Tropennatur kennengelernt zu haben, das das immergrüne Hochgebirge Javas bildet. Am 15. April schiffte ich mich auf dem bequemen Dampfschiff »Batavia« nach der gleichnamigen Hauptstadt Javas und Holländisch-Indiens ein. In drei Tagen durchmaßen wir die ganze entzückende Inselmeerlandschaft von der Rhiostraße und Bangkastraße bis zu den Tausend Inseln am Eingang der Sundastraße, die ich vor kurzem auf dem »Garland« in umgekehrter Richtung in 30 Tagen durchsegelt hatte.

Batavia ist seiner ganzen Anlage und seinem Leben nach grundverschieden von Singapore. Schon 1611 von Holländern nach holländischer Art gegründet, wirkt die Altstadt am tiefsten Teil des schlammigen Ufers, die man damals durch Treckschuyten auf schnurgeradem Kanal erreichte, wie ein vornehmes Stück Alt-Amsterdams, das in die heiße Zone versetzt worden. Die Kanäle, mit denen die Holländer den Schlammboden durchzogen, um an ihnen ihre hohen barocken Giebelhäuser zu errichten, erwiesen sich natürlich als tödliche Fieberträger. Als Grab der Weißen bezeichnete man Batavia zweihundert Jahre lang, bis man einsah, daß man die Altstadt den Geschäftsstunden der Weißen und dem Leben der Farbigen überlassen, seine Wohnungen aber in dem höher gelegenen Parkgelände hinter der Stadt aufschlagen müsse. Weit und groß ist diese Villenstadt Neu-Batavias mit offenen Riesenplätzen, breiten Straßen, vornehmen öffentlichen Gebäuden und üppigen Gartenanlagen ausgestattet. Vielfach mit Säulenportalen geschmückt und, im Gegensatz zu den Europäerhäusern Singapores, mit Glasfenstern versehen, blicken die Häuser der reichen europäischen Kaufherren palastartig aus ihren schwanken Palmenhainen und ihren herrlichen Waringinbaumgruppen hervor. Als der schönste Waringinbaum ( Ficus Benjaminea) Javas galt schon damals der mächtige Baum am Südende der schattigen Molenvlietstraße vor dem Hotel des Indes.

Wie in Singapore Herr Mooyer, lud in Batavia gleich nach meiner Ankunft Herr Ebbs, ein Engländer, von der großen Firma Metzendorf, Ruijs, Wilmans & Co. mich im Namen seiner liebenswürdigen, jugendlich frischen deutschen Gattin ein, in seinem Hause Wohnung zu nehmen. Ein reizendes Haus, ein köstlicher Garten, die liebenswürdigsten Wirte! Für wie viele Gastfreiheit hatte ich auch hier mein Leben lang dankbar zu bleiben!

Zu meinem Reisebegleiter ins Innere war Herr Alexis Redlich ausersehen, ein Hamburger, der, während er in meines Vaters Geschäft arbeitete, als liebenswürdiger junger Mann häufig bei uns eingeladen und mir von Haus aus bereits befreundet war. Eisenbahnen gab es damals hier noch nicht, die Reise mußte zu Wagen gemacht werden. Die Pferde, die alle halbe Stunden gewechselt wurden, standen zunächst der Regierung zur Verfügung; man erhielt sie nur, soweit sie nicht amtlich benutzt wurden oder bereits früher von anderen Reisenden bestellt worden waren. Erleichtert wurde die Reise ins Innere der Insel überhaupt nicht. Man bedurfte eines Regierungspasses, den man überall vorzeigen mußte. Chinesen und andere Ostasiaten erhielten überhaupt keine Erlaubnis, das Innere zu betreten. Auf der einheitlichen, nur äußerlich verholländerten altjavanischen Kultur, die hier herrschte, beruhte ein Teil des Reizes der Reise. Den holländischen »Residenten« der 22 Residentschaften und den Assistent-Residenten der einzelnen Bezirke standen eingeborene »Fürsten« als »Regenten« zur Seite, die das javanische Volk über die Fremdherrschaft hinwegtäuschten. Der Hauptreiz der Reise beruhte aber auf dem Genuß der gewaltigen vulkanischen tropischen Hochgebirgslandschaft, der sich auf der ganzen Erde nichts an die Seite setzen läßt. Die Natureindrücke, die ich hier empfangen, haben meinem ganzen Leben einen weihevollen Hintergrund gegeben.

Am Sonntag, dem 21. April, gleich nach Sonnenaufgang traten wir die Reise an. Unsere Pässe waren in Ordnung, unsere Sachen gepackt. Der Reisewagen stand vor der Tür. Fort ging es. Der braune malaiische Kutscher mit seiner bunten Kleidung und seinem breiten goldenen Hute knallte lustig mit der Peitsche, das Posthorn schmetterte, die Läufer, die nebenher liefen, spornten unser Sechsgespann durch wilden Zuruf an. Erst ging es an blühenden Gärten vorüber, dann durch endlose, einförmige Reisfelder. Aber vor uns in blauer Ferne, die grüner und grüner wurde, je weiter wir ihr entgegen fuhren, ragten die vulkanischen Bergriesen gen Himmel, denen unsere Fahrt galt: der 2211 Meter hohe Salak, der nahezu 3000 Meter hohe Gedeh und der noch 60 Meter höhere Pangerango. Eine bläuliche Rauchwolke schwebte über dem Gedeh. Den ersten Aufenthalt hatten wir in Buitenzorg, dem herrlich gelegenen, oft beschriebenen Sitz der holländischen Regierung. Da die Pferde hier bereits vergeben waren, konnten wir erst den anderen Nachmittag weiterfahren, hatten also Zeit genug, die köstliche, vom Riesenberg Salak beherrschte Landschaft zu durchstreifen. Am hübschesten war der Ausflug nach der »blauen Quelle«, in deren klarem, kühlem, rings von hohen Bäumen und ihrem blühenden Unterholz eingefaßtem Becken wir, wie Nymphen in Märchenbildern, badeten.

Dann fuhren wir weiter ins Gebirge hinein, über den Megamendong, durch den Urwald, an rauschenden Bergströmen, an wilden, von Schlinggewächsen durchwucherten Felsenburgen vorüber. Nach Tjandjur, nach Bandong, nach Tjandjur zurück und nach Tjipanas! Ging es steil bergan, so wurden noch Büffel vor unsere Pferde gespannt, ging es steil bergab, so wurde der Wagen, nachdem die Pferde abgespannt waren, von hinten an Stricken hinuntergelassen. In Bandong blieben wir fünf Tage. Wir besuchten den holländischen Residenten und den einheimischen Regenten; und wir bestiegen von hier aus den berühmten, 2076 Meter hohen Vulkan Tankuban Prahu, der seinen Namen »umgestürztes Boot« von seiner Gestalt erhalten hat. Es war ein anstrengendes Tageswerk. Bis zum Dorfe Lambong fuhren wir. Von hier aus ließen wir uns in Tragstühlen tragen. Zwanzig Kulis begleiteten uns. Einige wurden vorausgeschickt, den Weg auszubessern und an den schlimmsten Stellen Stufen zu hauen. Bald nahm uns ein dichter, wundervoller Urwald auf. Hohe, uralte Riesenbäume strebten mit weißen, glatten Stämmen gen Himmel und zogen einzelne Schlinggewächse aus dem wilden Dickicht des Unterholzes mit in ihr luftiges Reich empor. Die Palmen verschwanden; aber Riesenfarne, die sich über unseren Weg wölbten, traten an ihre Stelle. Die Vögel sangen, die Orchideen blühten, unerhörte Wohlgerüche umwehten uns. Vor allem erstaunte mich der laute Vogelsang, von dem der ganze Urwald hallte. Als wir höher kamen, wehte uns ein Schwefeldunst entgegen. Der Pflanzenwuchs erlahmte; hier und da streckten abgestorbene Bäume ihr Astgerippe aus. Nachdem wir ein altes Lavabett überschritten hatten, nahm uns ein Reich des Todes auf. Kein Laut, kein Grün, keine Spur von Leben! Den letzten Kegel erklommen wir mit unsäglicher Mühe. Wir standen am Rande des Kraters, dessen Wände von allen Seiten an hundert Meter tief und tiefer in den Abgrund hinunter schossen. Unten brauste und kochte ein siedendes Schwefelmeer; aus allen Schluchten und Spalten puffte ein heißer weißer Dampf hervor. Wir stiegen über abbröckelnde Lava hinab. Unten wankte der Boden unter unseren Füßen. Wir brachen uns glühende gelbe Schwefelstücke. Wir kletterten nicht ohne Gefahr an den steilen Wänden wieder empor. Am Rande des Kraters aber nahmen wir ein Frühstück ein und freuten uns der weiten Aussicht über Berg und Tal bis zum blauen Meere.

In Tjiapanas, dessen heiße Quellen, dessen kühle Luft und dessen schöne Umgebung zum Verweilen einladen, verließ mein Reisebegleiter mich, da seine Geschäfte ihn nach Batavia zurückriefen. In der Hoffnung, einen anderen Gefährten für die Besteigung des Pangerango und des Gedeh zu finden, hielt ich mich einige Tage »mutterseelenallein« in dem herrlich gelegenen Orte auf. Eines Tages aber lud der malaiische Wedana (d. h. etwa Landrat) der benachbarten Ortschaft Patjas, ein Radin (d. h. etwa Graf) in den besten Verhältnissen, mich zur Tafel ein. Ich konnte jetzt malaiisch genug, um ihm und seiner ersten Frau, die mitspeiste, obgleich beide im übrigen strenge Mohammedaner waren, einige wohlaufgenommene Schmeicheleien zu sagen. Ich bewunderte die schönen braunen Sammetaugen meiner liebenswürdigen Wirte, das feine weiche Silber ihrer Tafel und die farbige Pracht ihrer javanischen Kleidung, vor allem auch den goldenen Kries, das flammenförmig javanische Dolchmesser im Gürtel des Wedana, und ließ mir die auf europäische Art bereiteten Speisen und den französischen Schaumwein der gräflichen Tafel vortrefflich munden. Zum Abschied schrieb mein gütiger Gastgeber mir seinen Namen in mein Taschenbuch:

Rādin Kusūmah AdonagRāro, Wedana von Patjas.

Gibt nicht schon dieser Name einen Begriff von dem Wohllaut der leichtflüssigen malaiischen Sprache?

Da kein Begleiter eintraf, entschloß ich mich, am 1. Mai, obgleich der Gouvernements-Gärtner, bei dem ich wohnte, mir abriet, den Ausflug allein zu unternehmen. Da man unterwegs nur auf vier Passangrahans, leere Bambushütten, stößt, in denen man schlafen und kochen kann, ist eine sorgfältige, für zwei Tage berechnete Ausrüstung nötig. Zehn malaiische Kulis und drei Pferde standen zu meiner Verfügung. Nach dem zweiten und dem dritten Passangrahan wurden frische Pferde vorausgeschickt. Wollene Decken, trockene Kleider, Waffen, Geräte verschiedener Art und reichlich gefüllte Speisekörbe wurden mitgenommen. Für alles zahlte ich 20 Gulden, was selbst nach damaligen Preisen als außerordentlich billig angesehen wurde.

Der Pangerango und der Gedeh, die ich besteigen wollte, sind die beiden Gipfel eines in kühner Schwingung ansteigenden Riesenberges. Von dem breiten, an 1800 Meter hoch gelegenen Sattel, in dem sie sich trennen, steigt der Gedeh, ein noch tätiger Vulkan, noch weitere 1200 Meter, der Pangerango, dessen Feuer erloschen ist, noch weitere 1260 Meter empor.

Am 2. Mai mit Sonnenaufgang setzte unser Zug sich in Bewegung. Bei kurzem Trabe ging es durch die fruchtbare Ebene bis an den Paß des in rötlichem Morgenlichte strahlenden Berges. Zu beiden Seiten des Weges dehnten sich Reisfelder und Büffelweiden, und schlanke braune Menschen mit bunten Sarongs und runden goldenen Hüten schauten uns verwundert nach. Bergan führte der Weg zunächst durch wohlgepflegte Kaffeepflanzungen. Einladend blickten die roten Beeren der Kaffeebäume aus dem dunkelgrünen, glänzenden Laube hervor. Beim ersten Passangrahan aber betritt man den Urwald, der hier noch schöner, noch wilder, noch üppiger ist als auf dem Tankuban Prahu. Hirsche setzten, aufgeschreckt, über reißende Waldströme hinweg, Affen spielten in den Zweigen der mächtigen, lianenumschlungenen Urwaldbäume, bunte Papageien schnatterten unaufhörlich zu unseren Häuptern, während aus der Ferne das dumpfe Grunzen der Wildschweine herübertönte. Als wir durch ein Pisangwäldchen ritten, fürchteten meine Begleiter sich vor Tigern, an denen es, wenigstens damals, in den Wäldern Javas noch nicht fehlte, und spornten die Pferde zu wildem Galopp an. In unsere Nähe aber kam keiner dieser gefürchteten Urwaldbewohner.

Gegen Mittag erreichten wir den zweiten Passangrahan, der in einem lieblichen grünen Tale liegt. Von hier sind die berühmtesten Wasserfälle Javas, die Tjiuruk-Fälle, nur eine Stunde Weges entfernt. Der Abstecher zu ihnen war vorgesehen. Ich ließ daher meine Pferde nebst vier Kulis im Passangrahan zurück, schickte vier andere auf den Pangarang voraus und schlug mich selbst mit den zwei letzten Kulis seitwärts ins Dickicht. Meine beiden Führer brachen mir mit ihren langen Messern Bahn. Nachdem wir uns eine halbe Stunde mühsam durch das Dickicht gearbeitet hatten, standen wir vor einem wild herabbrausenden Bach, in dessen Bett unser Weg aufwärts führte. Mühsam klommen wir gegen die Fluten empor. Mitunter wateten wir bis zu den Hüften im Wasser, zur Linken das undurchdringliche Dickicht, zur Rechten eine steile Felswand. Endlich standen wir in einem engen, an drei Seiten von 80 Meter hohen Felswänden umschlossenen Talkessel. Von allen drei Seiten stürzte sich in der ganzen Höhe ein breiter Wasserstrom mit donnerndem Getöse in die Tiefe, in der wir standen. Tief aufatmend suchte ich den beklemmenden Eindruck zu bewältigen. Alles ist in der Schlucht so wild verwachsen und tritt dem Beschauer so nah gegenüber, daß er nirgends einen Überblick gewinnt. Mitten in einer hochaufwirbelnden Schaumstaubwolke stand ich da. In der Sonne glitzerte alles in feurigen Regenbogenfarben. Meine Führer sahen mich mit funkelnden Augen an und riefen: » Bagüs, bagüs, Tuan« (Schön, schön, Herr!).

Von oben bis unten durchnäßt, kehrte ich zu meinen Pferden am zweiten Passangrahan zurück. Im Weiterreiten durch die Sonne trockneten meine Kleider rasch an meinem Leibe. Der Weg führte jetzt sehr steil bergan und wurde durch Geröll und Baumwurzeln immer schwieriger. Man mußte den kleinen starken Pferden ganz ihren freien Willen lassen. Sie suchten sich die besten Stellen aus und kletterten sicher auf den gefahrvollsten Wegen an tiefen Schlünden vorbei bergan.

Im Bereiche der Farne und der Orchideen umhüllten uns Wolken, es fing an, kalt zu werden. Plötzlich aber kam uns ein heißer Dampf entgegen; ich hörte ein Brausen und sah einen in kochenden Schaum zersplitterten heißen Wasserfall sich eine 30 Meter hohe Felsenwand herabstürzen. Eine Brücke führte oben über ihr hinweg, und sein Wasser war so heiß, daß ich mir die Finger, die ich hineintauchte, verbrannte.

Weiter ging es. Auf dem Pangerango sollte übernachtet werden. Im dritten Passangrahan, bei denen die Wege sich trennen, stärkten wir uns durch Speise und Trank und dann erklommen wir, immer noch zu Pferde, den letzten hohen Kegel, auf jähem Zickzackwege. Der Pflanzenwuchs wurde spärlich. 50 Meter unter dem Gipfel wuchsen nur süße, reife wilde Erdbeeren und das trockene weißblütige Gnaphalium Javanicum. Es war schneidend kalt, als ich, oben angekommen, ganz durchnäßt vor der armseligen Bambushütte abstieg. Schon dunkelte es, ein kalter, nasser Nebel benahm jede Aussicht. Ich zog mich daher in die Hütte zurück. Aber kaum konnten die trockenen Kleider, die ich jetzt anzog, das lodernde Feuer, das angezündet wurde, und die wollenen Decken, in die wir uns hüllten, mich genügend erwärmen. Draußen fror es. Ich verbrachte lange, ungemütliche, schlaflose Stunden zwischen meinen zehn braunen Gefährten, denen die Zähne vor Frost klapperten. Die unheimlich flackernde, dunkelrote Glut des Feuers beleuchtete die kräftigen Gestalten mit unstetem Glanze. In dem Rauch, der die ganze Hütte erfüllte, glaubte ich zu ersticken. Von vier Uhr an blieb ich ganz draußen. Der Mond schien hell. Die Nebel hatten sich ganz zerstreut. Von jedem Hälmchen am Boden glitzerte weißer Reif. Ich sah jetzt, daß die Hütte in der trichterförmigen Vertiefung des erloschenen Kraters lag. Ich erklomm den höchsten Gipfel, der als letzter Auswurfskegel aus dem Trichter aufragte, und blickte verträumt auf die weiße Wolkenwelt hinab, die sich, grell vom Monde bestrahlt, tief unter mir dehnte. Wie zwei Inseln ragten der Pangerango und der Gedeh aus dem Wolkenmeer hervor. Wie nah der sternenklare Himmel, wie fern die ganze übrige Welt! Ein Gefühl des Losgelöstseins von allem Sorgenstaube des Erdenlebens beschlich mich und erhob mich. Als die Sonne aufging, zerriß der Wolkenschleier. Im roten Morgenlicht entrollte die ganze Herrlichkeit der Erde sich ringsum vor meinen unersättlichen Blicken. Im Norden und Süden schimmerte hinter Bergen und Ebenen das endlose Meer. Im Westen erkannte ich die Sundastraße und Sumatra; im Osten drängten sich in wilden Massen unter mir Berg an Berg, Schlucht an Schlucht bis in die blaue, unabsehbare Ferne. Wie weiße Silberfäden schlängelten die Flüsse sich durch die grünen Reisfelder hindurch. Bergkuppen, die in Tjipanas über uns gelegen hatten, lagen wie Maulwurfshügel zu meinen Füßen.

Stundenlang hätte ich hier oben stehen und mich aus der Erdenwelt hinausträumen mögen. Aber von unten drangen die mahnenden Stimmen meiner Träger herauf: wenn ich noch den Gedeh besteigen wollte, sei es Zeit zum Aufbruch. Wir ritten zum dritten Passangrahan hinab, von wo ein schmaler, überaus mühseliger Fußpfad voll ewig abgleitenden Steingerölls zum Kraterrand des rauchenden Gedeh emporführt. Die große Anstrengung, die ich nach der schlaflosen Nacht doppelt empfand, schien mir hier nicht belohnt zu werden. Denn der Krater war nicht so großartig wie der des Tankuban Prahu, und die Aussicht war nicht so weit und herrlich wie die vom Gipfel des Pangerango.

Um 2 Uhr langte ich, totmüde, wieder in Tjipanas an und stärkte mich durch einen langen, erquickenden Nachmittagsschlaf. Abends aber redete man mir ein, ich dürfe das Gebirge nicht verlassen, ohne die »Rongings« tanzen gesehen zu haben. Ich bestellte sie mir also, die zarten und üppigen javanischen Tänzerinnen, für den Abend in den blühenden duftenden Garten. Schön waren sie, lieblich von Angesicht und wohlgebaut von Gestalt; und verführerisch genug war ihr stiller Schreittanz um glühende Kohlenbecken. Mit »langsam abgemessenen Schritten« bewegten sie sich; mit den Oberkörpern, den Armen und den Händen tanzten sie.

»Sie schmiegen sich, sie biegen sich,

Bekleidet halb, halb lieblich nackt.

Sie drehn sich und sie wiegen sich

In feierlicher Rhythmen Takt.«

Eine neue Schönheitswelt tat sich an diesem Abend vor mir auf.

In Batavia nahm ich nach meiner Rückkehr noch zwei Wochen lang an allen Freuden und Langeweilen des großstädtischen tropischen Vorstadtlebens teil. Auf der Rückfahrt nach Singapore, auf der ich die »Linie« zum viertenmal überschritt, genoß ich zum drittenmal in vollen Zügen den einzigen Zauber der äquatorialen Inselmeerlandschaft. In Singapore hielt ich mich nur noch die beiden Tage auf, die ich hier auf den großen, von China kommenden englischen Postdampfer warten mußte, der mich nach Ceylon bringen sollte. Am 23. Mai schiffte ich mich ein.

Ich lernte jetzt das üppige Leben in der ersten Kajüte der großen Postdampfer kennen, die damals in manchen Beziehungen noch anders eingerichtet waren als heute. Die von Amerika gekommenen großen Aufbauten auf dem Verdeck mit ihren Veranda-Umgängen, die dem Reisenden den freien Ausblick aufs Meer nach Möglichkeit verbauen, kannte man damals noch nicht. Ein möglichst offenes, langes, glattes und übersichtliches »Promenadendeck« galt als Vorzug eines Passagierdampfers. Die öffentlichen Räume waren noch lange nicht so zahlreich und noch nicht entfernt so reich und prächtig ausgestattet wie auf den heutigen großen Schiffen. Die besten Schlafkammern zogen sich an den Seiten des Speisesaales entlang, der durch ein Oberlicht erhellt wurde. Aber das Essen war womöglich noch üppiger als heute. Die Hauptmahlzeiten bestanden, wie auch in den Gasthöfen auf dem Lande zwischen 1850 und 1890, aus einer größeren Anzahl von Gängen, als nach dieser Zeit; und auf den vornehmen Postdampfern waren damals nicht nur die Speisen, sondern auch die Getränke in dem Fahrpreise eingeschlossen. Zu den Hauptmahlzeiten wurden die feinsten Weine, zum Nachtisch wurde täglich französischer Champagner gereicht. Ich nahm das alles als selbstverständlich hin.

Am 29. Mai erreichten wir Point de Galle. Die durchgehenden Postdampfer liefen damals nicht Colombo, die nordwestlich von Galle gelegene schöne Hauptstadt Ceylons, sondern die südlichste, eigentlich nur als Festung gedachte Stadt der Insel an. In Point de Galle fand ich freundliche Aufnahme bei einem Geschäftsfreunde meines Vaters, der, Hamburger von Geburt, ein behagliches Junggesellenleben führte. Ich wollte nach einigen Tagen die Reise nach Colombo antreten und von dort aus Kandy besuchen und den berühmten Adamspik besteigen, aber man riet mir dringend ab, da in Colombo und im ganzen Inneren der Insel die Cholera herrschte und auch der Südwestmonsun, der Stürme und Regen bringt, bereits eingesetzt hatte. Ich gab die Reise um so leichteren Herzens auf, als ich überzeugt war und noch bin, daß das Innere Ceylons, so schön es ist, sich nicht mit dem Javas, von dem ich kam, vergleichen könne. Auf den Dampfer nach Madras mußte ich aber einige Tage warten. Ich meine, gesellschaftlich angenehme Tage in Point de Galle verbracht zu haben. Im übrigen erinnere ich mich nur endloser Kokospalmenwälder, herrlicher, hoher, brauner Menschengestalten und einer, vom Südwestmonsun erzeugten Meeresbrandung, deren Wogen so hoch am Strande anschlugen, wie ich es nie vorher gesehen halte, aber auch nie nachher wiedergesehen habe.

In Madras, wo ich am 7. Juni eintraf, wehte noch der trockene Nordostmonsun. Es herrschte eine Gluthitze, wie ich sie nicht für möglich gehalten hatte. Mächtige Staubwolken durchwogten die große Stadt, in deren Gärten alles versengt und verdorrt war. Ein hitziges Fieber befiel mich. Da meines Vaters Geschäftsfreund in Madras mich nicht auffordern konnte, bei ihm zu wohnen, mußte ich einen Gasthof aufsuchen. Hier lag ich acht Tage lang schwer erkrankt, aber in sorgfältiger ärztlicher Behandlung zu Bette. Der Doktor erklärte es für durchaus unzulässig, daß ich die geplante zwölftägige Reise im Tragsessel (Palankin) – Eisenbahnen gab es damals hier noch nicht – durchs innere Vorderindien von Madras an der Koromandelküste nach Cochin an der Malabarküste unternehme. Entweder müsse ich nach meiner Genesung einige Monate ins Gebirge gehen, oder sofort nach Europa zurückkehren, und zwar mit dem nächsten Postdampfer, da die gefürchtete Hitze im Roten Meere, die schon oft Todesopfer gefordert habe, jetzt von Tag zu Tag zunehme. Schweren Herzens mußte ich mich entschließen, auf die Wunder der südindischen Landschaft und der uralten Tempelbauten, die mir südlich von Madras und auf der Insel Elephanta bei Bombay gewinkt hätten, zu verzichten. Herrn Mirus, dem Leiter der Siedlung meines Vaters in Cochin, der mich in Madras abholen sollte, wurde telegraphiert, – Telegraphenlinien gab es damals dort schon – er möge nicht abreisen, ich könne ihn nicht zurückbegleiten. Leider kam die Antwort, Herr Mirus sei schon abgereist und werde in vier bis fünf Tagen in Madras eintreffen. Das Schiff ging, als diese Nachricht eintraf, aber schon nach zwei Tagen. Der Doktor und der Geschäftsfreund meines Vaters bestanden darauf, daß ich abreiste.

Am 15. Juni abends nahm mich der von Kalkutta kommende P & O (Peninsular and Oriental) Steamer auf. Point de Galle wurde wieder angelaufen; wir warteten dort sogar anderthalb Tage auf den von China kommenden Dampfer, dessen Fahrgäste Anschluß nach Suez durch unser Schiff hatten. Dann ging es weiter, bei hoher See dem Südwestmonsun entgegen. Wir fuhren fast bis zum Äquator hinunter, um dann Segel zu setzen und mit halbem Winde, nordwestwärts gerichtet, dem Roten Meere zuzusteuern. Im Morgengrauen des 1. Juli waren wir in Aden am Eingang der Meerenge von Bab el Mandeb. In Aden, wo ich zum erstenmal Kamele sah, hatten wir Zeit, einen lehrreichen Ausflug zu machen. Ich schloß mich zwei älteren deutschen Reisegefährten an. Aus ungeheuren Felsmassen, aus denen überall Kanonenläufe hervorstarrten, baut die Hafenfeste sich auf. Was die Natur, was die Baukunst aufgetürmt hat, ist nicht zu unterscheiden. Durch ungeheure Felsmassen fährt man zur Stadt, die in engem Felsenkessel liegt. Der Torweg, der zur Stadt führt, ist in den Stein gesprengt. An der anderen Seite fuhren wir über die schmale sandige Landenge, die Aden vom arabischen Festlands trennt, so weit in die Wüste hinaus, bis der Kutscher, angeblich aus Furcht vor arabischen Räuberbanden, umkehrte. Anderen Tages steuerten wir durchs offene Rote Meer gen Norden. So heiß, wie man es mir geschildert hatte, fand ich es nicht. Je weiter gen Norden wir kamen, desto frischer wurde der Wind, der uns entgegenblies. Am 6. Juli waren wir in Suez. Der Suezkanal, der erst 1869 eröffnet wurde, war erst seit einem Jahr im Bau; aber Eisenschienen mit Schnellzugverkehr verbanden schon damals Suez mit Kairo und Kairo mit Alexandrien. Die Tagesfahrt durch die Wüste von Suez nach Kairo war heiß und lästig. Dicke gelbe Staubwolken begleiteten uns und füllten Wagen und Lungen. Wie merkwürdig, dachte ich, daß man Brustkranke nach Ägypten schickt.