|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Bei dem Namen »Wüste« erinnern wir uns sofort an die Sahara mit ihren ungeheuren sandigen Ebenen, die von grünen, frischen Oasen unterbrochen wird. Aber die Gegenden von Centralaustralien haben mit den Gegenden Afrikas nichts gemeinschaftlich, höchstens den Wassermangel. Das Wasser hat sich in den Schatten gezogen, sagen die Eingebornen, und die Reisenden müssen von Cisterne zu Cisterne ziehen, die meistens in großer Entfernung von einander liegen. Obwohl der Sand, sei es in der Ebene, sei es als Düne, sich über einen großen Theil der australischen Erde ausbreitet, so ist der Boden doch nicht ganz öde, indem hin und wieder Strauchwerk mit Blüthen, Gummibäume, Akazien oder Eukalypten vorkommen und so dem Ganzen doch nicht jenen nackten Anschein geben, den die Sahara zeigt. Aber diese kleinen Sträucher und Bäume geben weder eßbare Früchte noch Blätter, so daß die Karawanen ihre Lebensmittel mitbringen müssen, umsomehr, als man in dieser Einöde kaum auf animalisches Leben stößt und nur selten den Flug eines Zugvogels beobachten kann.

Mrs. Branican trug Alles regelmäßig und mit großer Genauigkeit in ihr Tagebuch ein, so daß einige Blätter desselben uns diesen beschwerlichen Marsch viel besser beschreiben können, als ein bloßer Bericht; sie werden auch deutlicher zeugen von dem Muthe Dollys, ihrer Entschlossenheit, unerschütterlichen Zähigkeit, nie zu verzweifeln, selbst in dem Augenblicke, wo alle Gefährten um sie jede Hoffnung aufgaben. Man wird auch sehen, was eine Frau im Stande ist, wenn sie sich die Erfüllung einer Pflicht auferlegt.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

10. November. Wir sind um vier Uhr Früh vom Fuße des Liebigberges aufgebrochen. Der Courier hat uns sehr werthvolle Angaben gemacht, die mit denen des armen Felton übereinstimmen. Ja, im Nordwesten und besonders an den Ufern des Flusses Fitz-Roy müssen wir die Indas suchen. Ungefähr noch achthundert Meilen sind zu machen. Ich muß hinkommen, und sollte ich den Weg allein zurücklegen, sollte ich auch von Indas gefangen genommen werden. Wenigstens wäre ich bei John!

Wir wenden uns gegen Nordwesten, ungefähr auf dem Wege, den Oberst Warburton genommen hat; unser Zug wird dem seinen bis zum Fitz-Roy-River gleich sein. Könnten wir nicht ebenso wie er dieselben Strapazen ertragen, ohne einige unserer Gefährten, die vor Erschöpfung gestorben sind, zurücklassen zu müssen? Unglücklicherweise sind die Umstände weniger günstig, denn Oberst Warburton verließ Alice-Spring im Monat April, was gleich dem Monat October in Nordamerika ist, also gegen Ende der heißen Jahreszeit.

Die Marschordnung, wie sie Tom Marix festgesetzt hat, ist sehr praktisch. Auch die Dauer und Stunden des Marsches sind sehr gut, denn wir marschiren zwischen vier und acht Uhr Früh, dann rasten wir bis vier Uhr. Der zweite Aufbruch beginnt um vier Uhr und die zweite Rast ist um acht Uhr Abends, so daß wir dann die ganze Nacht ruhen. Aber wie viel Zeit wird da verloren! Wie viel Verzögerung! Wenn nichts dazwischen kommt, so können wir in drei Monaten an den Ufern des Fitz-Roy-River sein ...

Ich bin mit den Diensten des Tom Marix sehr zufrieden. Zach Fren und er sind zwei entschlossene Männer, auf die man unter allen Umständen rechnen kann.

Godfrey macht mir durch seine Unerschrockenheit Kummer. Er ist immer voraus und wir sehen ihn fast gar nicht. Ich kann ihn kaum bei mir zurückhalten, und doch liebt mich dieses Kind so, als wäre er mein Sohn. Tom Marix hat ihm schon Vorstellungen wegen seiner Tollkühnheit gemacht, und ich hoffe, daß er darauf achten wird.

Len Burker ist fast immer bei der Nachhut der Karawane und scheint mehr die Gesellschaft der Schwarzen als die der Weißen zu suchen. Er kennt seit Langem ihre Gewohnheiten und Sitten. Wenn wir auf Eingeborne stoßen, so ist er uns von großem Nutzen, denn er kann sich mit ihnen verständigen. Möge sich der Gatte meiner armen Jane bessern, aber ich fürchte ... Sein Blick ist noch derselbe, einer jener mißtrauischen Blicke, die jeden abstoßen!

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

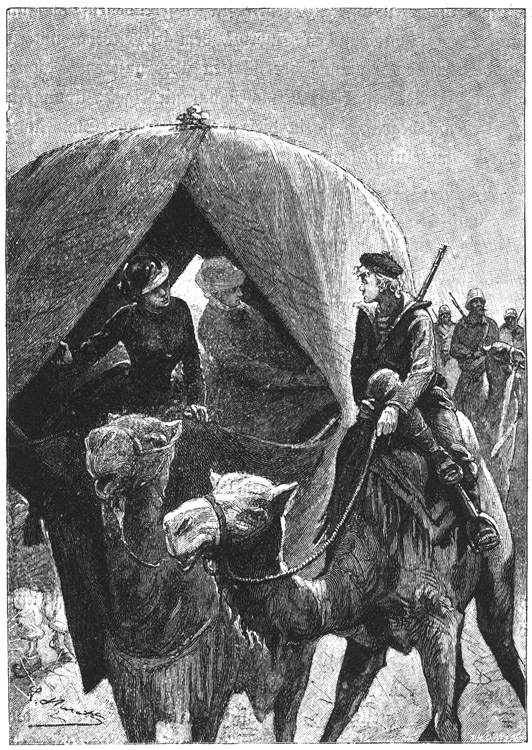

13. November. In diesen drei Tagen ist nichts Neues vorgefallen. Wie froh und glücklich bin ich, daß Jane bei mir ist! Welche Pläne schmieden wir in der Kibitka, wo wir uns Beide eingeschlossen haben! Ich habe meine Ueberzeugung Jane beigebracht, und sie zweifelt nicht mehr, daß ich John wiederfinden werde. Aber die arme Frau ist immer traurig. Ich bedränge sie nicht mit Fragen über ihre Vergangenheit seit dem Tage, wo Len Burker sie zwang, ihm nach Australien zu folgen. Ich verstehe, daß sie sich nicht ganz aussprechen kann. Manchmal kommt es mir vor, als wollte sie mir etwas Wichtiges sagen ... Man könnte fast sagen, Len Burker lasse sie nie aus den Augen ... Wenn er sie sieht und sich nähert, so erschrickt sie und hat ein ganz anderes Benehmen ... Sie fürchtet ihn ... Es ist sicher, daß dieser Mensch sie beherrscht und sie ihm auf einen Wink bis an das Ende der Welt folgen würde.

Jane scheint Godfrey gern zu haben, und doch, wenn dieses Kind zu unserer Kibitka kommt, um zu plaudern, wagt sie weder mit ihm zu sprechen, noch ihm zu antworten ... Sie sieht weg, senkt den Kopf ... Ich möchte sagen, sie wird verlegen, wenn er bei uns ist.

Heute ziehen wir durch eine große, sumpfige Ebene, in welcher sich einiges Wasser, das etwas salzig schmeckt, vorfindet. Tom Marix sagt, daß diese Sümpfe Ueberreste alter Seen sind, die ehemals mit dem Cyre- und Torrenssee in Verbindung standen und ein ungeheures Meer bildeten. Zum Glück haben wir am vorhergehenden Abend Wasservorräthe nehmen und die Kameele ihren Durst löschen können.

Man findet, wie mir scheint, mehrere dieser Lagunen nicht nur in den niedriger gelegenen Theilen des Bodens, sondern auch in den höheren.

Das Terrain ist feucht; der Fuß des Thieres läßt eine Spur darin zurück und manchmal widersteht die Rinde des Bodens sogar diesem Drucke, aus dem, wenn der Fuß plötzlich darauf gesetzt wird, ein Zischen zu vernehmen ist.

Wir gelangen nur mit Mühe über diese Sümpfe, die sich zehn Meilen gegen Nordwesten hin ausdehnen.

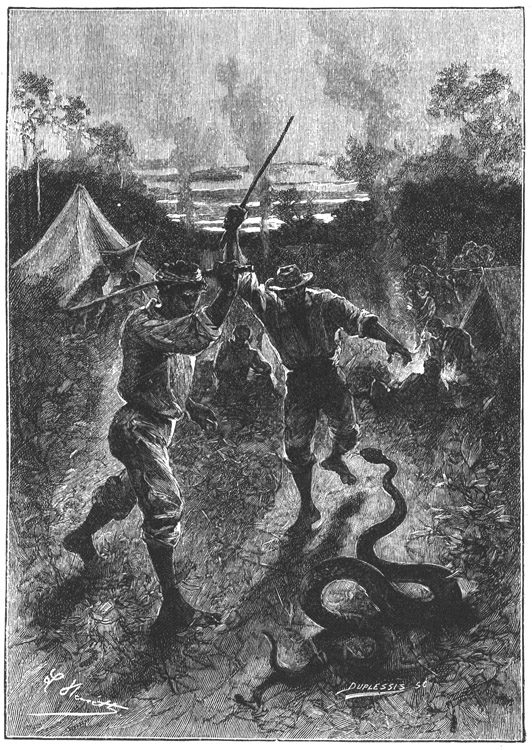

Wir sind seit unserem Aufbruche von Adelaide auch schon auf Schlangen gestoßen, die in Australien sehr zahlreich sind und in größerer Anzahl an der Oberfläche dieser Lagunen, die mit kleinem Strauchwerk und Gestrüpp bedeckt sind, vorkommen. Einer unserer Leute von der Escorte wurde sogar von einem solchen giftigen Reptil gebissen, das braun war, eine Länge von ungefähr drei Fuß hatte und, wie man mir sagt, in der Naturgeschichte Trimesurus ikaheca heißt. Tom Marix unterband die Wunde sogleich und brannte sie dann aus, wobei der Mann – es war ein Weißer – keinen Laut von sich gab. Ich hielt ihm während der Operation den Arm, wofür er mir dankte. Hierauf wurde ihm ein Glas Branntwein gegeben, und wir können hoffen, daß die Wunde heilen wird.

Man muß wirklich Acht geben, wohin man den Fuß setzt, denn sogar da oben auf den Kameelen ist man nicht ganz sicher vor diesen Schlangen. Ich fürchte immer, daß Godfrey noch eine Unvorsichtigkeit begehe, und ich fange an zu zittern, wenn ich die Schwarzen rufen höre: » Vin'dohe!«, was in ihrer Sprache »Schlange« bedeutet.

Als Abends die Zelte aufgestellt wurden, tödteten zwei von unseren Eingebornen eine ebenso große Schlange. Tom Marix sagt, daß wenn zwei Drittel von den Schlangen, die in Australien vorkommen, giftig sind, nur fünf Arten sich darunter befinden, deren Gift dem Menschen gefährlich ist. Die Schlange, welche man soeben getödtet hatte, war eine Boa und hatte eine Länge von ungefähr zwölf Fuß. Unsere Schwarzen wollten sie für ihre Abendmahlzeit bereiten, und wir ließen ihnen die Freude. Sie gehen dabei in folgender Weise vor:

Sie graben in den Sand ein Loch, das sie dann mit Steinen, die vorher schon an einem Feuer heiß gemacht worden sind, ausfüllen. Die Schlange, der der Kopf und der Schweif abgehauen worden ist, wird nun in das Loch gelegt und mit den Steinen ganz bedeckt. Darüber kommt eine Schicht Erde, dicht genug, daß der Dampf nicht heraus kann. Wir sahen dieser Zubereitung nicht ohne einen gewissen Ekel zu; aber als die Schlange, genügend gedämpft, aus dem Ofen gezogen wurde, mußten wir zugeben, daß sie einen ganz angenehmen Geruch verbreitete. Weder Jane noch ich wollten davon kosten, obgleich Tom Marix uns versicherte, daß, wenn auch das Fleisch nicht gerade gut ist, doch die Leber zu den feinsten Delicatessen gehöre.

»Man kann sie, sagte er, mit dem bestbereiteten Wildpret und Huhn vergleichen.

– Huhn ... Gut! ... O! ... Sehr gut! ... Fein ... ein Huhn!« rief Jos Meritt aus.

Als er ein Stück von der Leber gekostet hatte, ließ er sich ein noch größeres Stück geben, bis er schließlich die ganze gegessen hatte. Nun ja ... die englische Kaltblütigkeit.

Was Gîn-Ghi anbelangt, so ließ er sich nicht lange bitten. Ein hübsches Stück Schlangenfleisch versetzte ihn in die beste Laune.

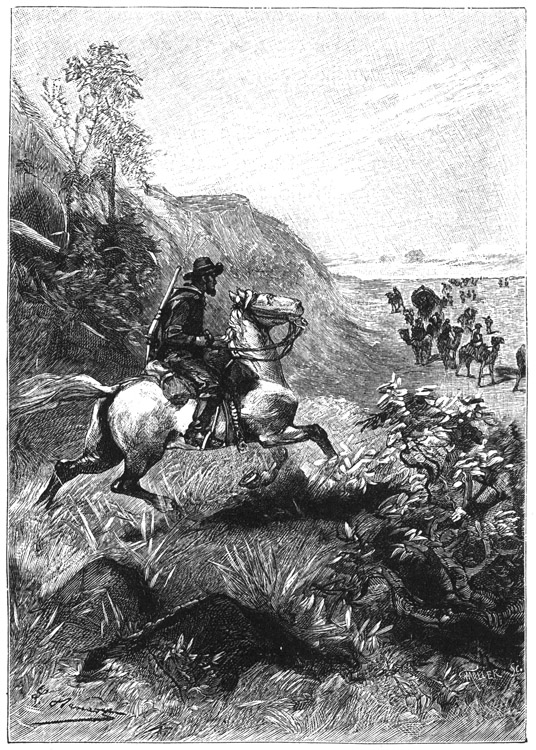

Als er die Karawane bemerkte, ritt er im Galopp auf dieselbe zu.

»Ay-ya, rief er nicht ohne Bedauern aus, mit einigen Austern von King-Po und einer Flasche Wein von Tong-King würde man glauben, in Té-Coung-Yuan zu sein!«

Und er wollte mir einreden, daß es wie der berühmte Eisenthee von Peking schmecke.

Godfrey und Zach Fren überwanden ihren Ekel und kosteten auch ein Stück Schlangenfleisch, indem sie sagten, es schmecke sehr gut; ich glaubte es ihnen.

Mrs. Branican fand ein Vergnügen daran, mit ihm zu sprechen.

Es ist selbstverständlich, daß dieses Reptil bis auf das letzte Stück gegessen wurde.

Die Eingebornen ließen nicht einmal das Fett übrig, das während des Bratens aus demselben gelaufen war.

In der Nacht wurden wir durch unheimliches Brüllen, das sich aus einer gewissen Entfernung vernehmen ließ, im Schlafe gestört. Dies war eine Schaar »Dingos«, die man mit Recht die Schakale von Australien nennen könnte, da sie zwischen Hund und Fuchs stehen. Sie haben einen gelblichen oder rothbraunen Pelz und einen langen, buschigen Schweif. Glücklicherweise heulten diese Thiere nur und griffen nicht das Lager an, denn in großer Zahl können sie gefährlich werden.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

19. November. Die Hitze wird immer drückender und die Cisternen, auf die wir stoßen, sind fast ganz ausgetrocknet. Wir müssen nach Wasser graben, wenn wir unsere Fäßchen füllen wollen.

Ich muß zugeben, daß zwischen Len Burker und Godfrey eine wirklich unerklärliche Antipathie besteht, die man fast Instinct nennen möchte. Nie spricht Einer mit dem Anderen, und es ist klar, daß sie sich ausweichen, wo sie nur können.

Ich sprach eines Tages mit Godfrey darüber.

»Du hast Len Burker nicht gern? sagte ich zu ihm.

– Nein, Mrs. Dolly, erwiderte er mir, und verlangen Sie nicht, daß ...

– Aber er gehört doch zu meiner Familie, und er ist mein Verwandter. Wenn Du mich liebst, Godfrey, so ...

– Mrs. Dolly, ich liebe Sie, aber ihn werde ich nie lieben.«

Theurer Godfrey, welche Ahnung, welcher geheime Grund mag ihn in solcher Weise sprechen lassen?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

27. November. Heute breiten sich vor unseren Augen ungeheure Steppen aus, bedeckt mit Spinifex, einem spitzigen Grase, das sich an manchen Stellen bis zu fünf Fuß über dem Boden erhob und mit seinen scharfen Spitzen unsere Thiere zu verwunden drohte. Wir mußten daher solche Stellen umgehen. Es ist augenscheinlich, daß ein solch eigenthümliches Gras nicht zur Ernährung der Thiere benutzt werden konnte, und die Kameele weigern sich auch, so lange die Halme gelb und grün sind, es zu fressen. Aber darum handelt es sich jetzt nicht, und die Thiere nehmen sich selbst in Acht, an diese spitzen Gräser zu stoßen.

Auf diese Weise wurde der Marsch außerordentlich beschwerlich, denn wir hatten mehr als hundert Meilen in diesen Gräsern dahinzugehen.

Die Hitze stieg immer mehr und nirgends war Schatten. Unsere Fußgänger litten besonders furchtbar darunter. Hätte man glauben können, daß fünf Monate früher, wie der Oberst Warburton constatirt hat, das Thermometer unter Null gesunken war und die Cisternen sich mit einer dichten Eiskruste bedeckt hatten?

Tom Marix gab den Befehl, daß die Männer der Escorte, welche ritten, von Zeit zu Zeit absteigen und die anderen, welche zu Fuß gingen, aufsetzen lassen sollten. Diese Maßregel wurde auf die Forderungen der Schwarzen hin getroffen, wobei ich aber mit Bedauern sehen mußte, daß Len Burker sich zu ihrem Vertreter machte. Gewiß sind diese Menschen zu beklagen, da sie barfuß in dem spitzen Grase bei einer fast unerträglichen Hitze Morgens und Abends marschiren müssen. Aber es gehört sich nicht, daß Len Burker sie gegen die weiße Escorte aufstachelt; er mischt sich da in Sachen, die ihn nichts angehen. Ich bat ihn, sich da zurückzuhalten.

»Ich thue es nur im allgemeinen Interesse, Dolly, erwiderte er mir.

– Ich will es glauben, gab ich ihm zur Antwort.

– Es muß sogar das Gepäck vertheilt werden.

– Ueberlassen Sie dies nur mir, Herr Burker, sagte Tom Marix, der zu diesem Gespräche kam. Ich werde alle nothwendigen Maßregeln ergreifen.

– Das seh' ich«, versetzte Len Burker, indem er uns mit einem wüthenden Blicke den Rücken zukehrte. Jane bemerkte es, wie sich die Blicke ihres Gatten gerade auf sie hefteten und sie wandte sich ab.

Tom Marix versprach mir Alles zu thun, was von ihm abhänge, damit die Männer der Escorte, seien es Weiße oder Schwarze, sich in nichts zu beklagen hätten.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

5. December. Während unserer Rast haben wir viel von den weißen Ameisen zu leiden, die uns in Myriaden überfallen. Sie sind unter dem Sande, aber ein Tritt genügt, um sie an die Oberfläche zu bringen.

»Ich habe eine harte Haut, sagte Zach Fren, eine wahre Elephantenhaut, und doch beißen mich diese verdammten Thiere.«

Nicht einmal das Leder schützt vor den Bissen dieser Ameisen, und wir können uns nicht auf die Erde setzen, ohne sofort von ihnen bedeckt zu sein. Um ihnen zu entgehen, müssen wir uns gerade in die Sonne setzen, deren Hitze sie nicht ertragen können, und da kommen wir wieder aus dem Regen in die Traufe.

Am wenigsten wurde der Chinese von den Ameisen belästigt. War er zu faul, daß er sich um die lästigen Bisse nicht kümmerte? Ich weiß es nicht, aber während wir uns kratzten, von einem Orte zum anderen gingen und alle möglichen Verrenkungen machten, lag Gîn-Ghi im Schatten des Grases ausgestreckt und schlief ruhig, als wenn die bösen Ameisen vor seiner gelben Haut Respect hätten.

Jos Meritt zeigte sich ebenso gleichgiltig. Obgleich sein langer Körper diesen Thieren ein weites Feld zum Angriff bot, so beklagte er sich doch gar nicht. In regelmäßiger automatischer Bewegung erheben sich seine Arme, fallen herab, streichen mechanisch Tausende Ameisen ab, und er sagt nur, indem er auf seinen Diener schaut:

»Diese Chinesen sind wirklich von der Natur außerordentlich begünstigt worden – Gîn-Ghi!

– Herr Jos?

– Wir werden unsere Haut vertauschen.

– Warum nicht, erwiderte der Himmlische, wenn wir auch das Geld vertauschen können.

– Gut! ... O! ... Sehr gut! ... Doch dazu gehört, daß erst Einer von uns ausgeschält werden muß, und da werden wir zuerst mit Dir beginnen.

– Nun wir können in drei Monaten weiter darüber sprechen,« erwiderte Gîn-Ghi. Dann legte er sich auf das andere Ohr und schlief bis zu dem Augenblicke, wo die Karawane wieder aufbrach.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

10. December. Wir werden nicht eher Ruhe vor den Ameisen haben, als bis unsere Karawane aufbricht. Es ist nur ein Glück, daß diese Thiere nicht an den Beinen der Kameele hinaufklettern, aber unsere Fußgänger sind von diesen lästigen Insecten nicht frei.

Wir werden aber noch von einem anderen Feinde angegriffen, nämlich von den Mosquitos, die durch ihre Stacheln eine der furchtbarsten Geißeln Australiens sind. Unter ihren Stichen, besonders in der Regenzeit, magern die Thiere wie in Folge einer Epidemie ab, und gehen sogar zu Grunde, ohne daß man etwas dagegen thun kann.

Und doch, was würden wir darum gegeben haben, wenn wir in der Regenzeit hätten sein können!

Denn diese Ameisen und Mosquitos waren nichts gegen die Qualen des Durstes, welche die Hitze des Monates December in Australien mit sich bringt. Der Wassermangel führt schließlich die Vernichtung aller geistigen und physischen Kräfte herbei. Jetzt gehen unsere Vorräthe aus, unsere Fäßchen klingen hohl! Wir haben sie bei der letzten Cisterne gefüllt, aber mit schmutzigem, schlechtem Wasser, das unseren Durst nicht löschen kann. Unsere Lage wird bald der der Heizer an Bord der Dampfschiffe gleichen, welche das rothe Meer durchfahren: Die Unglücklichen stürzen vor dem Feuer ihrer Kessel ohnmächtig zusammen.

Es dient uns nicht gerade zur Beruhigung, daß unsere Kameele einen schleppenden Gang beginnen, anstatt jenen regelmäßigen Schritt beizubehalten, der ihnen eigen ist. Sie strecken den Hals gegen den Horizont, der die lange und breite Ebene umzieht. Immer nur Steppe und Steppe, bedeckt mit diesem trockenen Grase, das seine starken Wurzeln im Sande halten. Kein Baum, keine Spur von einem Brunnen, einer Cisterne oder einer Quelle.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

16. December. In zwei Märschen haben wir heute nicht einmal neun Meilen zurückgelegt. Uebrigens habe ich seit mehreren Tagen zu meinem Leidwesen constatirt, daß unsere Mittel bedeutend zusammengeschmolzen sind. Die Thiere kommen trotz ihrer Stärke nur langsam vorwärts, besonders diejenigen, welche die Lasten trugen. Tom Marix wird wüthend, wenn seine Leute plötzlich stehen bleiben, bevor er das Zeichen zur Rast gegeben hat. Er geht auf die Lastkameele los, schlägt sie mit der Karawatsche, deren Hiebe die Thiere wegen ihrer starken Haut kaum fühlen.

Jos Meritt sagte mit seinem Phlegma, das ihn nie verließ:

»Gut! ... O! ... Sehr gut! Herr Marix! Aber ich gebe Ihnen einen guten Rath: Schlagen Sie nicht die Kameele, sondern die Führer.«

Gewiß wäre Tom Marix diesem Rathe auch gefolgt, wenn ich ihn nicht daran gehindert hätte. Bei den furchtbaren Strapazen, welche unsere Leute erdulden, müssen wir vorsichtig sein und dürfen sie nicht noch mißhandeln! Einige von ihnen würden schließlich desertiren. Ich fürchte, daß das doch noch eintritt, besonders wenn ein solcher Gedanke die Schwarzen der Escorte erfaßt, obwohl Tom Marix nicht aufhört, mir in dieser Richtung hin die beruhigendsten Versicherungen zu geben.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Vom 17. bis 27. December. Der Marsch wird immer noch unter gleichen Umständen fortgesetzt.

In den ersten Tagen der Woche schlug das Wetter mit einem heftigen Winde ein wenig um. Im Norden stiegen einige Wolken auf, die wie ungeheure Kanonenkugeln aussahen, welche schon ein Funke zum Platzen bringen könnte.

An diesem Tage, es war der 23. December, fuhr ein Blitz mit furchtbar grellem Lichte aus denselben, ohne aber von jenem dröhnenden Donner begleitet zu sein, den wir in den Gebirgsgegenden hören. Zu gleicher Zeit entfesselte sich ein plötzlicher Sturm mit so elementarer Gewalt, daß wir uns auf den Thieren nicht halten konnten. Wir mußten absteigen und uns auf dem Boden ausstrecken. Zach Fren, Godfrey, Tom Marix und Len Burker hatten die größte Mühe, unsere Kibitka gegen die entfesselten Elemente zu schützen. Unter solchen Umständen war es unmöglich, an das Aufschlagen der Zelte zu denken.

»Das macht nichts, sagte Zach Fren, indem er sich die Hände rieb. Ein Gewitter ist bald vorüber.

– Es lebe das Gewitter, wenn es regnet! rief Godfrey.

– Godfrey hat Recht: Wasser! Wasser! Das ist unser Ruf ... Aber wird es regnen? ... Das ist die Frage.«

Ja, darum handelt es sich, denn ein ausgiebiger Regen wäre für uns Manna der Wüste. Unglücklicherweise war die Luft so trocken – das konnte man aus dem kurzen Donner annehmen – daß die Wolken nur Dunst blieben und sich nicht in Regen auflösen konnten. Und doch wäre es schwer gewesen, sich ein furchtbareres Gewitter, ein furchtbareres Blitzen und Donnern vorzustellen.

Ich konnte damals auch sehen, wie sich die Schwarzen bei einem Gewitter benehmen, was ich schon nach den Reisebeschreibungen kannte. Weder fürchteten sie, daß der Blitz unter sie einschlage, noch schlossen sie die Augen vor dem grellen Aufleuchten des Blitzes, oder schraken sie bei dem furchtbaren Donner zusammen. Die Schwarzen unserer Escorte stießen Freudenrufe aus und fühlten durchaus nicht jenen physiologischen Eindruck, dem jedes Wesen unterworfen ist, wenn sich die elektrische Spannung der Wolken über unserem Haupte entladet.

Gewiß ist die Nervosität bei Menschen auf niedriger Bildungsstufe wenig vorhanden. Vielleicht begrüßen sie in diesem Gewitter die Sündfluth! Und in der That war es auch nichts anderes.

»Mrs. Dolly ... Mrs. Dolly, sagte Godfrey zu mir, es ist doch Wasser, reines gutes Wasser, Himmelswasser, das über unserem Kopfe hängt! Die Blitze da bringen die Wolken zum Bersten und doch fällt nichts herunter!

– Ein wenig Geduld, liebes Kind, erwiderte ich ihm, verzweifeln wir nicht!

– Ja, versetzte Zach Fren, die Wolken verdichten sich und kommen zu gleicher Zeit der Erde näher. Ach, wenn der Wind nachließe, so würden sich auf einmal die Schleusen des Himmels öffnen!«

Und wirklich war zu befürchten, daß der Sturm diese aufgehäuften Wolken gegen Süden treibe, ohne uns einen Tropfen Wasser zu geben.

Gegen drei Uhr Nachmittags scheint sich der Himmel gegen Norden aufzuheitern; daß das Gewitter bald vorüber sein wird, das wäre eine furchtbare Enttäuschung!

»Gut! ... O ... Sehr gut!«

Jos Meritt brachte seine gewöhnliche Redensart vor, die nie gerechtfertigter war. Unser Engländer streckte die Hand aus und constatirte, daß er einige Tropfen Regen gefühlt habe.

Der Wolkenbruch ließ nicht lange auf sich warten. Wir mußten schnell unsere Gummimäntel umwerfen und dann wurden alle zur Verfügung stehenden Gefäße auf den Boden gestellt, um das kostbare Naß recht reichlich aufzufangen.

Man spannte Decken, Wäsche, Leintücher auf, um nur recht viel Wasser zu erhalten, mit dem man die armen Thiere tränken konnte.

Uebrigens konnten die Kameele sofort ihren Durst löschen, denn es bildeten sich überall Pfützen und kleine Rinnsale, und die weite Ebene drohte ein Sumpf zu werden. Es war Wasser da, genug für Jedermann. Wir erquickten uns an diesem reichlichen Wasserschwalle, welchen die trockene Erde bald wie ein Schwamm aufsaugen, und das die Sonne, die auf dem Horizonte wieder erschien, bald bis zum letzten Tropfen in Dunst verwandelt haben würde.

So hatten wir denn wieder einen Wasservorrath für mehrere Tage und wir konnten unsere täglichen Märsche von neuem beginnen, da die Leute an Leib und Seele gestärkt und die Thiere wieder gut zu Fuße waren. Die Tonnen wurden bis zum Rande gefüllt, und jedes hohle Gefäß, das nicht unumgänglich nothwendig war, als Wasserbehälter benutzt. Was die Kameele betrifft, so füllten diese ihre innere Tasche, mit der sie die Natur ausgestattet hat, für eine gewisse Zeit reichlich mit Wasser. Soll man sich nicht wundern, daß diese Tasche ungefähr siebenundsechzig Liter aufnimmt?

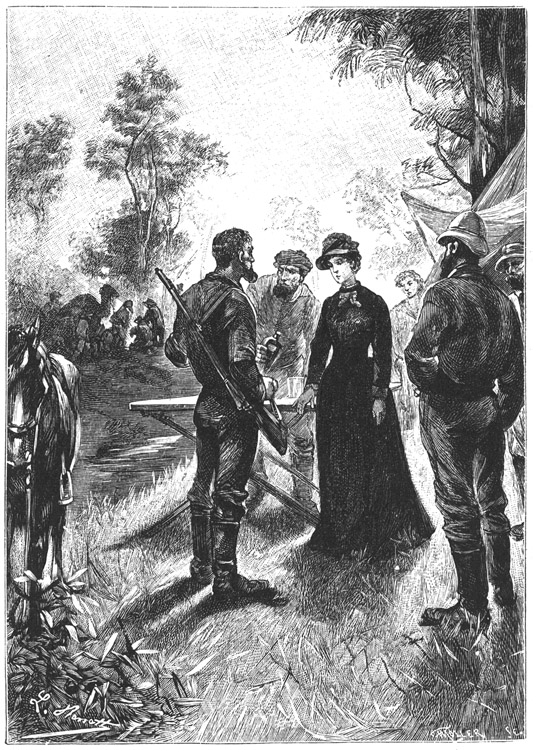

Wenn dieses Kind zu unserer Kibitka kommt.

Unglücklicherweise sind diese Gewitter selten, welche gerade um diese Zeit, wo die Hitze am größten ist, die Oberfläche von Australien am wenigsten befeuchten. Es wäre daher unvorsichtig, auf eine so günstige Eventualität für die Zukunft zu rechnen. Dieses Gewitter hatte kaum drei Stunden gedauert und die Cisternen werden von den glühenden Sonnenstrahlen binnen Kurzem wieder trocken gelegt worden sein. Die Brunnen werden zwar viel mehr Wasser aufgefangen haben, und wir können uns Glück wünschen, wenn dieses Gewitter nicht local gewesen ist. Hoffen wir, daß es auf einige hundert Meilen die australische Ebene erquickt hat!

... zwei von unseren Eingebornen tödteten eine ebenso große Schlange.

29. December. Indem wir uns unter solchen Umständen fast genau an den Weg des Obersten Warburton hielten, erreichten wir ohne weiteren Unfall Waterlow-Spring, hundertvierzig Meilen vom Berge Liebig entfernt. Unsere Expedition berührte damals den 126. Meridian, den Tom Marix und Godfrey auf der Karte entdeckten. So hatten wir also die Grenze überschritten, die sich vom Norden nach Süden zwischen den anstoßenden Provinzen und Theilen des Continentes hinzieht, der als Westaustralien bekannt ist.