|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Dulde, gedulde dich fein

Ursel Mergentheimer war Braut. Im Würzburger Lazarett, dessen Apotheke sie seit einigen Monaten verwaltete, hatte sie es mit ihrem tatkräftigen warmherzigen Wesen dem dortigen Arzte angetan. Weihnachten sollte schon die Hochzeit sein.

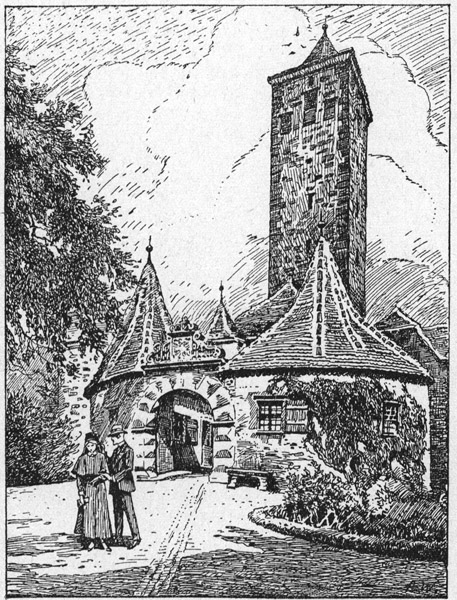

Auch das Lebensschiffchen Änne Griebels nahm einen andern Kurs. Professor Hellmann aus München war in diesem Sommer wieder in Rothenburg zum Malen gewesen. Der hatte sie bestimmt, zu Oktober nun endlich seine Schülerin zu werden.

»Sie haben jetzt über drei Jahre dem Vaterlande Ihre Dienste geweiht, liebes Kind,« hatte er zu ihr gesagt. »Nun dürfen Sie auch mal wieder den Platz andern einräumen und an Ihre eigene Arbeit denken. Ich bin ein alter Mann, wer weiß, wie bald ich abgerufen werde. Ich möchte gern noch sehen, daß aus Ihnen etwas Tüchtiges wird.«

So war es beschlossene Sache, daß auch Änne zum Herbst Rothenburg verlassen und sich in München bei Professor Hellmann zur Malerin ausbilden sollte.

Von Herzen nahm Magda an dem Glück und den Zukunftsplänen der Freundinnen teil. Wie glatt und grade lag der Weg vor den beiden. Einst war sie es gewesen, das vom Glück verwöhnte Ratstöchterlein, das es so viel besser hatte als die zwei. Und heute?

Magda stand vor dem kleinen ovalen Bildchen der Urahne Magdalena. Sinnend blickte sie in die zarten Züge, den ihrigen so ähnlich. »Was du auch in diesem Hause gelitten hast, so schwer und unbarmherzig hat die Hand des Schicksals doch nicht auf dir gelastet, wie auf mir. So dunkel und verworren hat dein Lebenspfad niemals vor dir gelegen,« dachte sie seufzend.

Das Gespräch, das sie soeben mit Änne Griebel gehabt, war schuld an diesen Gedanken.

»Komm mit mir nach München, Magda,« hatte die Freundin gebeten. »Mach' dort dein Abiturium und studiere. Wir nehmen uns zusammen eine kleine Wohnung und führen ein kreuzfideles Junggesellenleben. Dein Vater hat nichts mehr dagegen, wie du mir selbst erzählt hast. Also fasse einen kurzen Entschluß und geh' mit.«

O ja, verlockend war es schon, das Bild, das Änne ihr ausmalte. Der Traum ihrer Jungmädchenzeit war es, jahrelanges Wünschen und Streben, was sich jetzt verwirklichen konnte. Aber keinen Augenblick schwankte oder überlegte Magda.

»Ich habe hier meine Pflichten, Änne, ich kann nicht fort,« sagte sie bestimmt.

»Du hast doch keine andern Pflichten als ich. Und ich mache jetzt ja auch Schluß mit der Lazarettpflege. Wer weiß, wie lange der Krieg noch dauert. Professor Hellmann hat recht. Die besten Jugendjahre vergehen ungenützt, es wird Zeit, daß man seine Lebensarbeit ernst in die Hand nimmt. Was er für mich gesagt hat, gilt doch für dich ebenso, Magda,« versuchte die Freundin sie zu überreden.

Aber Magda schüttelte den goldhaarigen, feinen Kopf.

»Nein, liebe Änne,« sagte sie leise »für mich liegt es doch noch anders. Ich habe nicht nur Pflichten gegen die Verwundeten im allgemeinen wie du – ich – ich habe Pflichten gegen einen einzelnen. Dr. Lindner braucht mich – ich ersetze ihm seine Augen. Ich fürchte – für immer ...«

Tiefernst war Ännes frohes Gesicht geworden. Zum ersten Male rührte Magda an dem, was ihr Heiligstes war. Nie hatte sie sich zu einer der Freundinnen über ihre Empfindungen für Erwin Lindner zu äußern vermocht. Und die andern hatten ihr Schweigen voll Zartgefühl geschont.

Innig schlang Änne den Arm um die Freundin und küßte sie: »Sollst sehen, Magda, es wird noch alles gut. Es hieß doch, daß man zum Herbst an eine Augenoperation würde denken können.«

»Ja, wir wollen in den nächsten Tagen nach Würzburg zu einem Professor. Änne, ich schäme mich, wie feige ich bin. Nicht für mich, nur – für ihn. Ich fürchte, daß er aufs neue dadurch aus seinem seelischen Gleichgewicht und der so schwer errungenen inneren Ruhe gerissen wird. Daß es eine neue furchtbare Enttäuschung für ihn bedeutet.«

»Du darfst den Mut und den Glauben an bessere Tage nicht verlieren, mein Herz. ›Dulde – gedulde dich fein – über ein Stündlein ist deine Kammer voll Sonne.‹« In ihrer frischen Weise hatte die Änne es geträllert, jenes Lied, das sie vor Jahren gemeinsam in der Schule gesungen. Freilich, ohne den Ernst des Sinnes damals zu begreifen.

Daran dachte Magda, als sie jetzt vor dem Bildnis der Magdalena Hirsching stand. Ach, mit der Sonne in diesem Hause war es vorbei, seitdem der Bruder nicht wiederkehrte. Und den Glauben an bessere Tage – den hatte allenfalls hier noch das alte Tantchen in seinem rührenden Gottvertrauen. Sie selbst vermochte nicht mehr zu hoffen, daß die Sonne ihr wieder schien.

Das Ratstöchterlein griff nach dem weißen Häubchen, um ins Lazarett zu gehen. Durch den Schwatz mit Änne hatte es sich schon allzusehr versäumt. Erwin Lindner würde bereits auf seine Sekretärin warten.

Da sprang Trautchen zur Tür herein.

»Magda, du möchtest doch schnell mal zum Tantchen kommen. Sie hat einen Brief gekriegt – aus Afrika, sagt Bärbchen. Ganz verschmiert sieht er aus. Und Tante Brigitte hat in der Aufregung ihre Brille verlegt und kann sie nicht finden. Du sollst ihr den Brief vorlesen, weil ich das Verschmierte nicht buchstabieren kann.«

Sehr eilig hatte es die große Schwester, wieder ins Lazarett zu kommen. Aber einen Brief an das Tantchen aus Afrika – das war doch etwas so Merkwürdiges, daß Magda nicht nur dem Wunsche der Tante schleunigst nachkam, sondern auch ihrer eigenen Wißbegier.

Das Tantchen saß auf dem beliebten Erkerplatz, umgeben von Peter, Mohrchen und Lorchen.

»Sieh nur, Kind, was mir der Briefträger da gebracht hat. Aus Afrika soll das Schreiben sein. Mein Lebtag habe ich nichts mit Afrika zu tun gehabt.« Die Tante rückte in ihrer Aufregung die schiefgerutschte Spitzenbarbe noch schiefer.

Es war wirklich ein arg verschmierter Brief. Kreuz und quer war darauf geschrieben. Aber die ziemlich undeutlich gewordenen Buchstaben, die den Namen der Tante bildeten, kamen Magda bekannt vor – es wurde ihr plötzlich schwarz vor den Augen. In der nächsten Sekunde schon überwand sie die Schwäche und riß mit bebender Hand den Briefumschlag auf.

Aber wenn die alte Tante Brigitte geglaubt hatte, daß auch ihre Neugier jetzt befriedigt würde, dann hatte sie sich gründlich geirrt. Magda überflog die ersten Zeilen – das Datum – die Unterschrift – – –

»Er lebt!« – schrie sie auf und raste hinaus. Hinter ihr her erscholl Mohrchens Jammergemauz, dem sie auf den Schwanz getreten, und Lorchens heiseres »Hurra«.

»Wer lebt?« Ganz bestürzt schaute das Tantchen der Davoneilenden nach. Es kannte doch keine Menschenseele in Afrika. Und was war das nun für eine Ungehörigkeit von dem Magdachen, mit dem an sie, die Tante, gerichteten Brief davonzulaufen – da stimmte doch wieder was nicht. Schwerfällig erhob sich die alte Dame, und so schnell sie ihre Beine trugen, folgte sie der Nichte zum Arbeitszimmer des Vaters.

Die Tür war sperrangelweit offen geblieben, und was sie da sah, war allerdings dazu angetan, das Tantchen noch mehr aus der Fassung zu bringen.

Auf der Schreibtischlehne saß Magda und küßte und streichelte den Vater und weinte und lachte dabei durcheinander. So lange die Tante denken konnte, hatte sie derartige Zärtlichkeitsausbrüche dem ernsten Vater gegenüber in diesem Hause nicht beobachtet. Der regelmäßige Geburtstagskuß war das höchste der Gefühle.

Auf dem Fußboden lag ihr Brief aus Afrika, der die ganze Aufregung verursacht, und Trautchen und Peter schnupperten daran herum.

»Tante Brigitte, weißt du's schon – unser Heinz ist gar nicht tot – ganz lebendig ist er in Afrika – bloß gefangen!« schmetterte die Kleine der Tante, als sie ihrer ansichtig wurde, entgegen.

»Ich hab's gewußt – ich hab's ja ge– – –« aber weiter kam das alte Tantchen diesmal nicht. Die Tränen stürzten ihm aus den Augen. Magda sprang hinzu und stützte die Schwankende. Die Gemütserregung war zuviel für die Gute.

Der Vater und Magda führten das Tantchen zum grünen Ripssofa. Und wie sie damals die schwersten Stunden gemeinsam getragen, vereinte sie jetzt die höchste Freudenstunde.

»Und an mich schreibt der gute Junge – an mich – –« das war das erste, was das Tantchen hervorstieß, als ihm die Stimme wieder gehorchte.

Nun sollte es auch endlich den Brief hören, Magda las ihn mit glückstrahlendem Gesicht vor.

»Gefangenenlager bei Marokko, d. 1. August 1917.

Meine liebe Tante Brigitte! Heute mache ich den letzten Versuch, mich mit Euch, meine Lieben, in Verbindung zu setzen, indem ich diese Zeilen an Dich sende. Auf alle an den Vater und Magda gerichteten Briefe bin ich ohne jede Nachricht geblieben. Ich weiß gar nicht, was ich davon zu halten habe. Ihr seid doch alle gesund? Entweder sind Eure Briefe auf der weiten Reise verloren gegangen, oder die Zensur hat sie nicht durchgelassen. Ich hoffe, daß Euch wenigstens meine Nachrichten erreicht haben, und daß Ihr Euch meinetwegen keine Sorge macht. Es geht mir nach wie vor leidlich. Die Gefangenenarbeit ist schwer, aber ich bin ja jung und widerstandsfähig. Nachdem ich das Sumpffieber, das keinen von uns hier unverschont läßt, überwunden habe, merke ich nicht mehr allzuviel von dem Tropenklima. Nur ab und zu macht mir meine Kopfwunde, die ich mir bei dem Absturz zugezogen, und die mich damals tagelang besinnungslos daniederliegen ließ, zu schaffen. Wenn man nur wenigstens wüßte, wie es im lieben Vaterland ausschaut. Aber so ganz von allem abgeschnitten zu sein, wo man doch so brennend gern dabei sein möchte, das ist hart. Gebt mir bitte gleich nach Empfang dieses Briefes Nachricht, wie es Euch geht. Und schreibt nichts, woran die Zensur Anstoß nehmen könnte, damit ich endlich, endlich einmal von Euch eine Zeile erhalte. Ich grüße jeden einzelnen von Euch recht herzlichst. Ach, wie sehne ich mich nach unserm schönen Rothenburg und unserm lieben alten Haus heim. Mal muß doch der Friede kommen.

Euer Heinz.«

»Der liebe Gott hat wieder mal gezeigt, daß er keinen verläßt, der auf ihn vertraut,« sagte das Tantchen leise.

»Der arme, arme Junge, nun sitzt er so allein in dem heißen Afrika – – –« wie gern hätte Magda ihren Heinz hier gesund gepflegt.

»Wenigstens lebt er – alles andere ist Nebensache. Mein Junge, mein lieber! Sicher hat der junge Brausekopf in seinen früheren Briefen etwas geschrieben, was die Zensur nicht durchließ.«

»Und ich hab's doch gleich gesagt, wenn einer totgesagt wird, braucht er's noch lange nicht zu sein. Aber auf die Barbara hat ja keiner gehört.« Die treue alte Seele fiel erst dem Magdachen und dann der Tante um den Hals. Ja, sogar dem Ratsherrn streichelte sie mit ihren verarbeiteten Händen das glückdurchleuchtete Gesicht. Alle Unterschiede waren heute ausgelöscht. – Freude war wieder in das alte Patrizierhaus gezogen.

Selbst die Tiere merkten es. Der kluge Pudel ließ sein Quastenschwänzchen in toller Lebhaftigkeit die Luft durchsausen, – Mohrchen schnurrte mit besonderem Behagen und Lorchen konnte sich heute gar nicht genug tun im Hurraschreien.

Für Magda war es nun aber die höchste Zeit zu ihrem Lazarettdienst. Während der Vater sich sofort niedersetzte, um an seinen Jungen zu schreiben, während Tante Brigitte sogleich ihrer Speisekammer einen Besuch abstattete, um dem Neffen ein Liebespaket zu senden, und Trautchen mit Barbara in die Stadt lief, die große Neuigkeit, daß Bruder Heinz lebte, auszuposaunen, eilte sie wieder an ihre Pflicht.

Was mochte der Freund nur von ihr denken, daß sie ihn heute so lange vernachlässigt! Unterwegs zwang Magda den Überschwall ihres Glücksgefühls zur Ruhe. Sie war sich darüber klar, daß sie Erwin Lindner die frohe Botschaft noch vorenthalten mußte. Auch eine große, plötzliche Freude konnte schädlich auf sein mühsam beruhigtes Nervensystem einwirken, das wußte sie. Jede Gemütsbewegung mußte sie jetzt kurz vor der Operation von ihm fernhalten.

Und das Ratstöchterlein, das noch vor einer Stunde so verzagt und kleinmütig gewesen, blickte jetzt dankbaren Auges zum blauen Äther empor. Hatte der liebe Gott nicht seine Allmacht und Güte wieder bewiesen? Ach, er würde sich auch weiter ihrer erbarmen und alles zum Guten wenden!

Endlich hatte sie ihre Pflichten den andern Verwundeten gegenüber erfüllt und konnte sich nun ihrem Privatpatienten widmen.

Der saß in der herbstroten Weinlaube, in der sie stets gemeinsam zu arbeiten pflegten, und lauschte nun schon über eine Stunde auf jeden Schritt, auf jede Stimme. Hatte die Magda ihn heute ganz vergessen?

Ach, wie durfte er sich nur so daran gewöhnen, daß sie stets für ihn da war. Sie gehörte doch sich selbst, dem Licht und der Freude. Es war höchste Zeit, daß der Sommer zu Ende ging und er sich von ihrer ihn so beglückenden Gegenwart zu lösen begann. Je länger es dauerte, um so schwerer wurde ihm die Trennung, die doch sein mußte.

Da – ein leichter Schritt.

»Schwester Magda?« – Eigentlich hätte Erwin Lindner gar nicht zu fragen brauchen. Sein Herz sagte es ihm deutlicher, daß sie da war, als seine Augen es vermocht hätten.

»Ei, Herr Doktor, heute bekommt Ihre nachlässige Pflegerin sicherlich Schelte. Und mit Recht. Ich hab' mich mit meiner Freundin Änne verplaudert – – –.«

»Das ist recht – das freut mich. Ganz anders klingt Ihre Stimme heute, Schwester Magda, so hell, so jubelnd – es hat Ihnen gut getan, wieder mit einem jungen, frohen Menschen zusammen zu sein.« Die monatelange Nacht hatte das Ohr des Blinden auf das feinste geschärft. Ganz besonders in allem, was mit Magda zusammenhing.

Wie gern hätte diese dem Freunde ihre Glücksbotschaft, daß Heinz lebte, zugejubelt.

»Änne Griebel geht in einigen Tagen nach München in das Atelier von Professor Hellmann,« berichtete sie schnell, um ihre Gedanken abzulenken.

Einen Augenblick schwieg Erwin Lindner, zögerte er. Dann hatte er die kleine selbstische Anwandlung überwunden.

»Schließen Sie sich der Freundin an, Schwester Magda. Während unseres Beisammenseins habe ich mich davon überführen können, daß Sie sich mit eisernem Fleiß und Willensstärke die Reife zum Abiturium errungen haben. Ich gebe Ihnen eine Empfehlung an einen befreundeten Professor dort mit, und Sie werden dann mit Leichtigkeit Ihr Examen bestehen.«

»So schnell wollen Sie mich los sein, Herr Doktor?« scherzte Magda mit zuckenden Lippen. »Nein, daraus wird nichts. Fahnenflüchtig werde ich nicht – erst muß unser Buch fertig sein. Lassen Sie uns flink an die Arbeit gehen, wir haben heute lange genug gefaulenzt,« versuchte sie ihn von dem Gedanken, der ihn leicht erregen konnte, abzulenken. Sie legte das Manuskript und die Fachliteratur, die sie brauchten, zurecht.

»Ich werde mich allmählich daran gewöhnen müssen, ohne meine kleine Assistentin auszukommen,« sagte der Doktor still ergeben.

Abschiedsstunde

Magda hielt es für richtiger, nicht mehr auf diesen heiklen Punkt einzugehen. Sie schlug das Manuskript auf und las ihm die letzten von ihr niedergeschriebenen Seiten über die Entstehung des Namens Rothenburg vor. Ob derselbe von »rote Burg« oder »Burg der Rodungen« herzuleiten sei. Im Augenblick war das Interesse des Gelehrten geweckt. Er diktierte, fragte, ließ nachschlagen, vorlesen und diktierte von neuem. Verständnisinnig wußte Magda auf jeden Gedanken des Historikers einzugehen und in feinem Anpassungsvermögen ihn niemals aus seiner Sammlung zu reißen. So hatten sie beide den Sommer über miteinander gearbeitet, und Dr. Lindner hatte dabei wieder sein seelisches Gleichgewicht erlangt. Das Bewußtsein, trotz der mangelnden Sehkraft noch etwas leisten zu können, hatte ihn wunderbar aufgerichtet. Seine junge Assistentin aber war heute nur halb bei der Sache. Bald flogen ihre Gedanken heim zum Vater, der so glückverklärt ausgeschaut, bald gar nach Afrika. Und dann wollte ihr der verhaltene Jubel schier das Herz zersprengen. Mitten in der gelehrten Abhandlung summten Magdas rote Lippen: »Dulde, gedulde dich fein – – –«