|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Das kirchliche Leben. – Die Sitten der Geistlichkeit. – Ihre Einkünfte. – Reliquienverehrung und Reliquienhandel. – Narren- und Eselsfeste. – Geißlerfahrten und Judenschlachten. – Oppositionelle Regungen. – Moralisten und Mystiker. – Inquisition. – Gegensätze der Zeit. – Die Scholastik. – Universitäten. – Die gelehrten Disziplinen. – Die Kunst. – Bauhütten. – Charakter der germanischen (»gotischen«) Architektur. – Baumeister und Maler. – Die deutschen Münster. – Die Musik. – Das kirchliche Theater in seinen Anfängen. – Mysterien und Moralitäten.

In einem seiner genialsten Jugendwerke, in dem fragmentarischen Gedichte vom ewigen Juden, läßt Goethe den Stifter des Christentums dreitausend Jahre nach seinem Tode die Erde wieder besuchen, zu sehen, was aus der von ihm gepredigten Lehre geworden sei. Er findet genug Veranlassung zur Verwunderung und Betrübnis und erkennt sein Werk gar nicht wieder. Aber er hätte auf diese Verwilderung nicht so lange zu warten gebraucht. Das Mittelalter tat alles mögliche, um vergessen zu machen, daß das Christentum ursprünglich eine spiritualistische Religion gewesen sei. Der plumpste Materialismus hielt seinen lärmenden Einzug in die Kirche und errichtete daselbst eine unerhörte Skandalwirtschaft. Wir wollen diese jedoch hier nicht in allen ihren Einzelheiten verfolgen, sondern begnügen uns, nur wenige charakteristische Züge anzuführen.

Weil die hohe Geistlichkeit mit der ritterlich-romantischen Gesellschaft, zu welcher sie ja selber gehörte, im Lebensgenuß, in der Leichtfertigkeit und Sittenlosigkeit wetteiferte, ward ihr Beispiel maßgebend für die niedere, welche auch in Deutschland, wie überall, das Leben der unteren Volksschichten mit dem gemeinsten Kuttengestanke verpestete. Wie mußte der niedere Klerus zum Laster angeeifert werden, wenn um 1273 ein Bischof von Lüttich an offener Tafel prahlen durfte, er halte eine schöne Äbtissin als Zeitvertreiberin, und von anderen Weibern seien ihm binnen zwei Jahren vierzehn Bankerte geboren worden. Die römische Kurie selber stellte das ungeheure Verderben der Kirche und Klerisei in höchster Potenz dar. Ein unanfechtbarer Augenzeuge, der große Petrarca, hat im 14. Jahrhundert dieses vernichtende Zeugnis abgegeben: »Die Wahrheit ist an den päpstlichen Höfen zum Wahnsinn geworden. Die Enthaltsamkeit gilt da für Bauernrüpelei, die Schamhaftigkeit für Schande. Je befleckter und ruchloser jemand ist, desto größeren Ruhmes erfreut er sich. Ich rede nicht von Unzucht, Frauenraub, Ehebruch und Blutschande, welche Laster für die Geilheit der Geistlichen nur noch Kleinigkeiten sind. Eine größere Schändlichkeit ist, daß Ehemänner genotzüchtigter Frauen von den geistlichen Notzüchtigern gezwungen werden, jene während der Schwangerschaft ins Haus zu nehmen und nach der Entbindung wieder in das ehebrecherische Bett zurückzuliefern.« ... Auch in Deutschland, wie überall, wurden im Vorschritte des Mittelalters die Männerklöster wahre Lasterhöhlen, in welchen nicht nur die größte Völlerei, sondern auch widernatürliche Unzucht schamlose Orgien feierte. Die Nonnenklöster taten es ihnen redlich nach. Viele derselben galten dem verwilderten Adel geradezu als Bordelle, und man suchte nicht einmal die Folgen solcher Ausschweifungen zu verbergen. Zwar rief ein päpstlicher Legat in Beziehung auf diese Folgen den deutschen Nonnen einmal zu: »Selig sind die Unfruchtbaren!« und zuweilen traf eine gar zu unvorsichtige Klosterschwester wohl ein barbarisches Strafgericht; aber es gab auch Frauenklöster, deren Wände ungescheut »von Kindern beschrien wurden«. So z. B. das Kloster Gnadenzell auf der Schwäbischen Alb, wie denn überhaupt im 15. Jahrhundert die Nonnenklöster Schwabens durch ihre schamlose Wirtschaft Aufsehen erregten. Das Frauenkloster zu Kirchheim unter Teck war »ein offenes Frauenhaus«, d. h. eine allbekannte Stätte der Prostitution. Als zur selben Zeit (um 1484) die Liederlichkeit im Kloster Söflingen bei Ulm so schreiend geworden, daß eine bischöfliche Untersuchung angeordnet werden mußte, hatte der damit beauftragte Kommissär an den Papst zu berichten, er habe in den Zellen der »Gottesbräute« Liebesbriefe höchst unzüchtigen Inhalts vorgefunden, Nachschlüssel, üppige weltliche Kleider und die meisten Nonnen in gesegneten Leibesumständen. Sehr arg und ärgerlich auch trieben es die geistlichen Ritterorden, die Kriegermönche, sie, welche in ihrer Idee das Ideal des Rittertums darstellen sollten. Wie es z. B. an den Sitzen der Deutschherren zugegangen sein muß, machen die sogenannten Strafakten des Marienburger Ordenshauses klar, in welchen von systematischen Verführungen von Frauen und Jungfrauen durch die geistlichen Herren, von an zwölf- und neunjährigen Mädchen verübter Notzucht, von einer Bestialität, welche die Entfernung aller weiblichen Tiere aus dem Ordenshause nötig machte, gar oft die Rede ist. Die Wahrheit verlangt übrigens das Zeugnis, daß alle besseren Päpste unaufhörlich gegen die klerikale Sittenlosigkeit donnerten, wenn auch meist vergeblich. Wie es mit dem übrigen Gebaren der Geistlichkeit bestellt war, zeigen die zahllosen Verordnungen der Kurie und erzbischöflicher Stühle, durch die verboten wurde, daß die Geistlichen Kirchengeräte in der Schenke versetzen, daß sie liederlichen Tänzen beiwohnen, daß sie bei Zechgelagen unzüchtige Schwänke erzählen und unflätige Mummereien aufführen, daß sie die Leute zum Kampfe herausfordern, daß sie unmittelbar vom Lager ihrer Konkubinen weg an den Altar treten, daß sie unmittelbar nach der Messe Saufmetten veranstalten u. dgl. m.

Nr. 128. Die zum Himmel führende Tugendleiter und die Versuchungen, die die ansteigenden zu Fall bringen. Aus der Äbtissin Herrad von Landsperg »Lustgarten«.

Nr. 129. Dürer, Elspet Niclas Tucherin.

Nr. 130. M. Wolgemut, Ursula Hans Tucherin (1478).

Nr. 131. Frauentrachten um 1400.

Nr. 132. Gastmahl (1419).

Die Mittel zu einem schwelgerischen Leben flossen dem Klerus reichlich zu. Außer dem unermeßlichen Grundbesitze, welchen gläubiger Wahn den geistlichen Stiften verschwenderisch zugeteilt hatte, außer dem Zehnten, der mit dem Steigen der Landeskultur große Erträgnisse lieferte, waren die Stolgebühren, d. h. die Sporteln für alle die einzelnen kirchlichen Akte, eine unversiegbare Einkommensquelle für die niedere Geistlichkeit, und für die höhere war es die Simonie, d. h. der Verkauf der geistlichen Ämter, welcher Handel am päpstlichen Hofe selbst oft am schwunghaftesten betrieben wurde. Dazu kam der Schacher mit Ablaßzetteln und mit Reliquien. Der letztere wurde mit einer wirklich kolossalen Unverschämtheit im Gange erhalten und machte die widerliche Verehrung der sogenannten »heiligen Leiber« (menschliche Skelette, die man aufs kostbarste mit Stickereien, Gold und edlen Steinen verzierte und so auf den Altären aufstellte) zu einem wesentlichen Teile des Kultus. Man muß glauben, gar keine vernunftbegabten Wesen mehr vor sich zu haben, wenn man erfährt, mit welcher Gier die Menschen im Mittelalter, unbeirrt vom abgeschmacktesten und handgreiflichsten Betrüge, nach dem Anblick und Besitz von Knochen trachteten, die vielleicht vom Schindanger kamen, und von Kleiderfetzen, die in der nächsten besten Trödelbude aufgelesen waren, welche Summen sie für derartigen Schund ausgaben, wie auch der Ärmste das Nötigste sich abdarbte, um irgend den kleinsten Plunder dieser Art zu erwerben. Soll man trauern, soll man lachen, wenn man erfährt, daß sogar die Milch der Mutter Gottes und das Präputium Christi zur höchsten Erbauung des Volkes auf den Altären ausgestellt wurden? Mit dem Reliquienhandel verband sich ein weiteres lukratives geistliches Geschäft, die sogenannten Heiltumsweisungen, d. h. die öffentlichen Vorzeigungen besonders geehrter Reliquien an bestimmten Festen, die dann gewöhnlich mit dem lärmendsten Jahrmarktsjubel endigten. Überhaupt ließ die Kirche dem von ihren Dogmen verdammten »Fleisch« im Mittelalter die weitgehendste Rücksicht angedeihen und suchte durch Beförderung oder wenigstens Duldung des weltlichen Mutwillens das Volk mit dem ihm auferlegten Joche dumpfen Aberglaubens von Zeit zu Zeit wieder auszusöhnen. Daher die Feier des sogenannten Esels- und Narrenfestes, eine brutale Parodie, eine blasphemische Verhöhnung des katholischen Kultus, welche für die mittelalterliche Religions- und Sittengeschichte zu charakteristisch ist, um hier nicht kurz erzählt zu werden. Zur nämlichen Zeit, wo die Römer ihre Saturnalien gefeiert, feierte die Kirche das Weihnachtsfest, in welches sofort die heidnischen Lustbarkeiten herübergezogen wurden. Die Geistlichkeit kam zunächst auf den Einfall, zur Erhöhung der christlichen Weihnachtsfreude den heidnischen Gottesdienst in travestierender Weise nachzuahmen. Als später das Heidentum mehr aus der Erinnerung des Volkes geschwunden war und also die Verspottung heidnischer Religionsgebräuche keinen großen Reiz mehr hatte, wurde diese Travestie unbedenklich auf die christlichen übertragen. Es ward ein sogenannter Narrenbischof erwählt, der mit seinen Narrendiakonen eine possenhafte Narrenmesse abhielt, während welcher die Teilnehmer dieser christ-katholischen Orgie in den tollsten Maskenanzügen in der Kirche umhertanzten, Zotenlieder anstimmten, Menschenkot oder altes Leder in die Rauchfässer warfen, auf den Stufen des Hochaltars aßen, becherten und Würfel spielten. Ganz so ging es auch bei dem Eselsfeste zu, wobei in Anknüpfung an die biblische Erzählung von Bileams Eselin ein Esel mit geistlichen Gewändern angetan und unter Begleitung des Klerus in die Kirche geführt wurde, welche dann von ausgelassenstem Toben widerhallte. Auch diese Auftritte werden von den Mittelaltersüchtlingen als Ausflüsse mittelalterlicher Naivität hingestellt. Der unbefangene Sinn wird darin nur einen brutalen Versuch sehen, die Fesseln einer verdummenden Sklaverei wenigstens auf Augenblicke zu zerreißen. Es muß jedoch angemerkt werden, daß viel lauter, als es in Deutschland geschah, der Skandal des Narren- und Eselsfestes in Frankreich getobt hat. Nur aus rheinischen Städten sind ganz sichere Nachrichten auf uns gekommen, daß auch diese französische Mode, wie so manche andere, auf deutschem Boden nachgeäfft worden.

Nr. 133. Fleischhackertanz zu Nürnberg.

Auch an die Genesis der kirchlichen Schaubühne des Mittelalters knüpften sich frühzeitig schon roheste Profanationen des Gottesdienstes. Ein merkwürdiges Zeugnis hierfür liegt aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts vor und zwar in dem »Hortus deliciarum« der erwähnten Herrad von St. Odilien, wo die gelehrte und fromme Äbtissin sagt: »Wohl mögen die alten Väter der Kirche, um die Gläubigen in ihrem Glauben zu stärken und die Ungläubigen durch die Weise des Gottesdienstes anzulocken, auf den Dreikönigstag oder auf die Oktave jene Art religiöser Darstellungen, wie der Stern die Magier zum Christuskinde leitet, ferner von des Herodes Grausamkeit, von der Absendung seiner Kriegsleute, vom Wochenbette der heiligen Jungfrau, von der Ermahnung des Engels an die Magier, nicht zu Herodes zurückzukehren, und von anderen Umständen der Geburtsgeschichte Christi angeordnet haben. Was aber geschieht heute in manchen Kirchen? Nicht eine religiöse Zeremonie, nicht Handlungen der Verehrung, sondern solche der Irreligion und Ausschweifung werden mit jugenddreister Zuchtlosigkeit vollzogen. Mit vertauschten Kleidern kommen die Geistlichen als Krieger herangezogen. Zwischen Priestern und Kriegsleuten gibt es keinen Unterschied. In wüsten Zusammenkünften von Klerikern und Laien werden die Gotteshäuser durch Fressen und Saufen, Possenreißen, unsaubere Späße, offenes Spiel, durch Waffengeklirr, durch die Anwesenheit notorischer Dirnen, durch weltliche Eitelkeiten und Unordnungen aller Art entweiht. Nie auch gehen solche Versammlungen ohne Händel auseinander, hätten sie auch noch so friedlich angehoben.«

Nr. 134. M. Schongauer, Junges Mädchen.

Nr. 135. M. Schongauer, Unterhaltung.

Und kaum weniger widerwärtig als derartige Karikaturen der Religion waren auf der anderen Seite die Äußerungen der Buße und Zerknirschung, wie sie sich in der »guten alten frommen« Zeit sehen ließen. Die namenlose Roheit der religiösen Vorstellungen, verbunden mit der Lockerheit der Sitten, welcher sich das höllische Strafgericht drohend in der Ferne zeigte, hatte die Kasteiung des Fleisches durch Geißelung, wie sie insbesondere durch die Bettelorden gangbar gemacht worden war, zu einem beliebten Sündentilgungsmittel erhoben. Es wurde zuerst in Italien im großen Stile angewandt, indem dort im Jahre 1260 lange Züge von Büßenden erschienen, welche bis zum Gürtel nackt, mit verhüllten Häuptern unter Anstimmung von Bußpsalmen einherwandelten und sich bis aufs Blut geißelten. Der Beginn dieses Flagellantismus im großen, der Anfang der »Geißelfahrten«, ist, wenn auch die ganze Erscheinung mit Wahrscheinlichkeit auf den 1231 gestorbenen heiligen Antonius von Padua zurückgeführt werden kann, wohl unzweifelhaft in das genannte Jahr 1260 zu setzen. Damals, wo Italien infolge der Kämpfe zwischen Kaiser und Papst zur Wüste geworden war, wo die furchtbare Zerrüttung aller sozialen und moralischen Verhältnisse eine schwärmerisch-religiöse Aufregung begünstigte, wo endlich die welfisch-päpstliche Partei nach den Siegen Manfreds und der Ghibellinen einem neuen Impuls mit Begierde nachkam – damals ging von der welfischen Stadt Perugia der Ruf zur Buße und zu einer allgemeinen Geißelfahrt aus, und der Wahnwitz wilder Askese verbreitete sich rasch über die italischen Lande. Unser nüchternes Deutschland wurde von dieser psychischen Seuche erst dann angesteckt, als 1348-1350 die furchtbare und unter dem Namen »der schwarze Tod« oder »der große Sterbent« bekannte physische Pest die Gemüter verwirrt hatte. Von der ungeheuren Verheerung, welche der schwarze Tod anrichtete, kann man sich eine ungefähre Vorstellung machen, wenn man erfährt, daß, als nach dem Aufhören der Seuche die Minoriten ihre Toten zählten, derselben nicht weniger als 124 434 waren – ein Fingerzeig zugleich, wie es damals von Mönchen aller Farben im eigentlichen Sinne des Wortes gewimmelt haben muß. Teils zur gleichen Zeit mit den Geißlerfahrten, teils noch im folgenden Jahrhundert grassierte im südwestlichen Deutschland wiederholt eine ekstatische Tanzepidemie, deren Reigen, zuchtlos entblößt, in Krämpfen von Wollust und Schmerz durch die Gassen der Städte sich wanden.

Nr. 136. Alte Frau als Wappenhalterin.

Die Pest und der mittels der Geißlerfahrten zu zügellosester Wildheit aufgereizte Fanatismus gaben auch Veranlassung zur Wiedererneuerung der grausamen Judenschlächtereien, welche schon im 6. Jahrhundert durch den Pöbel von Rom und Ravenna begonnen und diesseits der Alpen in demselben Jahrhundert zuerst durch den i. J. 589 gestorbenen König Chilperich, welcher zwar ein Hauptschurke, aber ein sehr »frommer« gewesen ist und sogar theologische Abhandlungen verfaßt hat, im fränkischen Reiche systematisch verübt worden waren. In Deutschland gab zuerst die ungeheure Aufregung der Kreuzzugszeit das Signal zu massenhaftem Judenschlachten. »Da ward ihr Fluch wahr, den sie selbst getan auf den heiligen Karfreitag, wenn man in der Passion lieset: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder.« So die Limburger Chronik an der Stelle, wo sie von den Judenschlächtereien des 14. Jahrhunderts redet. Durch die ganze mittelalterliche Leidensgeschichte der Juden zieht sich wie ein schwarzer Faden das Bewußtsein dieses Fluches – nicht auf jüdischer, aber auf christlicher Seite. Man darf in der Tat nicht übersehen, daß der mittelalterliche Christ sich nicht allein berechtigt, sondern auch verpflichtet glaubte, die Leiden seines Heilands an den Juden, als Nachkommen der Verfolger desselben, zu rächen. Und diese Auffassung des Verhältnisses vom Christen zum Juden, so borniert und barbarisch es uns erscheinen mag, war noch die edlere, weil doch immer noch aus ideellen Bezügen entsprungene. Die gemeinere sah in den Juden nur die reichen Leute, vielversprechende Gegenstände der Erpressung und des Raubes.

Nr. 137. Zwei Frauen (1470).

Es ist wahr, das religiöse Vorurteil und die Beutelust gingen oft Hand in Hand; aber es ist nicht minder wahr, daß die Stellung der Juden eine solche war, welche den Haß und die Raubgier notwendig herausfordern mußte. Die Juden wohnten als Fremdlinge unter den Völkern und hielten die Schranke, welche ihre Nationalität von den übrigen trennte, mit fanatischer Zähigkeit auch ihrerseits aufrecht. Wo sie nur immer konnten, bezeigten sie dem Christentum unverhohlene Verachtung, was leicht zu erklären ist, da ihrem starr monotheistischen und spiritualistischen Gottesbegriffe das christliche Dogma sowohl, als auch der christliche Kult mit seiner Heiligen Verehrung und seinem Bilder- und Reliquiendienst ein Greuel sein mußten. Mit dieser religiösen Absonderung verband sich die soziale. Der Jude durfte nicht Grundbesitzer, er durfte nicht Handwerker sein. Letzteres schon darum nicht, weil alles mittelalterliche Handwerk streng zünftig betrieben wurde und ein Nichtchrist natürlich nicht Mitglied einer Zunft sein konnte. Den Ausnahmejuden, wenn das Wort gestattet ist, boten die gelehrten Fächer, namentlich die Naturwissenschaft und die Arzneikunde, eine Zuflucht, wie denn das ganze Mittelalter hindurch die jüdischen Heilkünstler – im wunderlichsten Widerspruche mit der sonstigen Schätzung und Stellung der Judenschaft – überall vor den christlichen den Vorrang hatten. Kaiser, Könige, Fürsten und Prälaten hielten sich in der Regel jüdische Leibärzte; mitunter taten das sogar Päpste. Die Stadt Frankfurt a. M. stellte im 14. und 15. Jahrhundert jüdische Mediziner als besoldete Stadtärzte an. Im 15. Jahrhundert werden in Frankfurt auch jüdische Ärztinnen wiederholt erwähnt; so i. J. 1428 die Jüdin Zerline als »Augenärztin«, nachdem neun Jahre vorher der Bischof von Würzburg die Jüdin Sarah als Ärztin in seinem Sprengel patentiert hatte. Allein die Durchschnittsjuden vermochten solche Ausnahmestellungen begreiflicherweise nicht zu gewinnen. Sie waren daher schlechterdings auf Schacher und auf Geldgeschäfte angewiesen. Mit dem jüdischen Handelsgeiste verband sich ganz unausbleiblich der Wuchergeist. Der Christ war dem Juden nur ein »Goj«, welchen möglichst auszubeuten sogar als religiöses Verdienst erschien. Der Christ, Fürst, Ritter, Bürger bedurfte des Geldes, welches sich in den Judengassen anhäufte; der Jude machte den Preis und ließ sich von 25 bis zu 50 und 80 Prozent bezahlen. Er war der Blutegel der mittelalterlichen Gesellschaft. Hatte er sich aber recht vollgesogen, wurde das tödliche Salz grausamer Verfolgung auf ihn gestreut. Bei jeder sich darbietenden Gelegenheit – und wenn keine sich darbot, schuf man eine – wurde die »Jüdischheit« erbarmungslos gebrandschatzt. Es machte diese Auspressung im Mittelalter eine der beliebtesten »Praktiken« der christlichen Regierungskunst aus. Die Judenschaften – in Deutschland bildeten sie in den meisten Städten eigene Gemeinden, deren Vorsteher und Rechtsprecher von den Mitgliedern derselben aus ihrer Mitte gewählt und » Judenmeister« oder auch »Judenbischof« genannt wurde – die Judenschaften waren unausgesetzt die Gegenstände allerhöchster Aufmerksamkeit. Kaiser, Könige, Fürsten aller Grade hielten es keineswegs unter ihrer Würde, bei passenden oder unpassenden Veranlassungen von der »Jüdischheit« eine »Ehrung« anzunehmen, d. h. den Juden, »nach gutem alten Brauch« die Herausgabe des »dritten Pfennigs«, d. h. des dritten Teils ihres ganzen Vermögens als außerordentliche Steuer aufzulegen. Es waren das die »freiwilligen« Zwangsanleinen von damals. In Deutschland kam auch wiederholt die kaiserliche Finanzpraktik vor, daß das Reichsoberhaupt einzelnen geistlichen und weltlichen Fürsten, Reichsstädten und Abteien zugunsten aller Schuldbriefe, welche dieselben der »Jüdischheit« ausgestellt hatten, ohne weiteres für »tot und ab« erklärte, gegen mäßigen an die kaiserliche Schatzkammer zu leistenden Ersatz. Am großartigsten praktizierte diese bequeme Schuldentilgung der deutsche König Wenzel und zwar in den Jahren 1485 und 1490.

Nr. 138. Musikanten.

Aus den angedeuteten Motiven ballte sich der Knäuel des Hasses, welcher zu wütenden Ausschreitungen gegen die Judenschaft leitete. Die ersten Judenverfolgungen großen Stils fielen, wie schon gesagt, in die Zeit der ersten Kreuzzüge. Damals wühlte ein mächtiger Gedanke die Christenheit in ihren innersten Tiefen auf, es ging also ganz natürlich zu, wenn bei dieser Gelegenheit der unterste Bodensatz der Leidenschaften zum Vorschein kam. Die Juden wurden von den Kreuzfahrern massenhaft niedergemetzelt, besonders in den rheinischen Städten. Im 13. Jahrhundert sodann, als der Kreuzzugseifer, welcher die Juden ganz im allgemeinen als »Feinde unseres Herrn Jesus Christus« vertilgt hatte, verdampft war, erfand der christliche Haß spezielle Beschuldigungen, um der » Jüdischheit« gegenüber auch fernerweit mit einigem Anstand sagen zu können: »Unser Schuldbuch sei vernichtet!« Diese Beschuldigungen waren zwar der bare Blödsinn, aber weil sie das waren, wurden sie mit Begierde, mit Eifer, mit Wut geglaubt. Der Kretinismus, die Juden bedürften zur Begehung ihrer Osterfeier des Blutes von Christenkindern und gingen deshalb auf Ermordung solcher aus, wurde, wie es scheint, zum ersten Male i. J. 1171 und zwar zu Blois in Frankreich aufgebracht. Deutschland konnte sich natürlich seinen Anteil an dieser frommen Errungenschaft nicht entgehen lassen. Im Jahre 1287 wurden in Bern die Juden beschuldigt, ein Knäblein mit Nadelstichen getötet zu haben, weil sie christlichen Kinderblutes zu ihren religiösen Bräuchen bedürften. Die Folter lieferte Schuldige, und eine schwere Verfolgung hob an. An der erwähnten Anschuldigung hielt von jetzt an der grausame Volkswahn überall hartnäckig fest. Ebenso an einer zweiten, welche behauptete, die Juden trieben zu dem schon gedachten Zwecke Mißbrauch mit geweihten Hostien, welche sie zerstächen und zerschnitten, daß »das Blut danach ging«. In Franken sammelte 1298 der Edle von Rindfleisch »ein großes Volk« und erschlug zu Würzburg und Nürnberg an 100 000 (?) Juden, »darum daß sie große Bosheit getrieben mit unseres Herren Leichnam«. Von dieser Zahl dürften selbstverständlich 1 oder gar 2 Nullen abzuziehen sein. Daß aber Tausende und wieder Tausende von Juden in Deutschland diesem Hostienmarterlügenmärchen zum Opfer gefallen, untersteht nicht dem leisesten Zweifel. Wie die »mythenbildende Volksphantasie« bei solchen Gelegenheiten arbeitete und wie sich dem Blödsinn dieser Arbeit stets die niederträchtig-habsüchtige christliche Raubgier und Geschäftemacherei zugesellte, zeigt handgreiflich-scheußlich insbesondere die Geschichte der i. J. 1338 zu Deggendorf in Niederbayern unter dem gang und gäben Vorwand einer durch die dortige Judenschaft verübten Hostienmarterung veranstalteten Judenschlächterei.

Nr. 139. A. Möller, Leben vor einem ländlichen Wirtshaus.

Im 14. Jahrhundert wurde die bereits erwähnte schreckliche Seuche, welche in Europa Hunderttausende von Menschen wegraffte, für die Judenschaft eine neue Veranlassung ungeheurer Trübsal. Wenn man die Schilderungen liest, welche die Chroniken jener Zeit von den physischen Verheerungen und den moralischen Wirkungen jener Pest entwerfen, begreift man unschwer, wie die Bevölkerungen nach einem Mittel umhertasteten, ihrer rasenden Beängstigung Luft zu machen. In diesem Tumult von Schrecken, Elend und Wahnwitz sprang die Bestie im Menschen rasend auf. Hat man doch im 19. Jahrhundert noch, in der Zeit des ersten Erscheinens der Cholera, Ähnliches erlebt. Die Massen sind, bei Erwägung von Ursache und Wirkung, stets geneigt, nach nächstliegendem, und wäre es Absurdestes, ja Unmögliches, zu greifen, und so bildete sich der blödsinnige Mythus von den »Pestmachern« und »Brunnenvergiftern«, welchem Tausende und wieder Tausende schuldloser Menschen von ihren lieben Mitmenschen zum Opfer geschlachtet wurden.

Nr. 140. Dürer, Musikanten.

»Niemand,« heißt es in der Limburger Chronik, »kannte die Ursache solchen Sterbens; da erhub sich gegen die Juden der Verdacht, daß sie sollten die Brunnen vergiftet haben«. Die Losung war gegeben, und mit Wut warf sich die Menge überall auf die angeblichen Brunnenvergifter. Freilich, bevor das Jahrhundert zu Ende ging, zeichneten denkende Männer den Wahn als solchen. Der redliche Jakob Twinger von Königshofen, welcher um 1386 seine elsässische und straßburgische Chronik schrieb, sagt: »Bei dem großen sterbent wurden die Juden verleumdet und geziehen in allen Landen, daß sie es gemacht hätten mit Gift, das sie in Wasser und Brunnen sollten getan haben, und darum wurden die Juden verbrannt von dem Meere bis in die deutschen Lande, außer zu Avignon, da beschirmte sie der Papst.« Der letztere Umstand gehört auch zur Charakteristik dieser Erscheinung. Die päpstliche Kurie war also gegen die sinnlose Verfolgung der Juden, aber die Raserei des Volkes hatte eine solche Höhe erreicht, daß – in der Mitte des 14. Jahrhunderts, wohlverstanden! – das päpstliche Schirmwort für die Juden nur eben innerhalb der Mauern der päpstlichen Residenz etwas galt. Übrigens gab es nicht erst zur Zeit Twingers einzelne Verständige, welche das Getobe gegen die Juden für das ansahen, was es war. Wenn man von den damals auf deutschem Boden verübten Judenschlächtereien spricht, soll man niemals unterlassen, des wackern Peter Schwarber, Ammeisters von Straßburg, zu erwähnen, welcher seine ganze Energie und Popularität aufbot, um die Straßburger Juden zu retten. Vergebens, die »Brunnenvergifter« mußten brennen, und hier, wie so oft noch, fühlt man, welche traurige Wahrheit Schiller in den Versen ausgeprägt habe: »Was ist die Mehrheit? Mehrheit ist der Unsinn! Verstand ist stets bei wen'gen nur gewesen.« Lebten wir nicht selbst in einer Zeit der Klopfgeister und orakelnden Tische, so müßten wir es unglaublich finden, wie leichtgläubig die Leute um die Mitte des 14. Jahrhunderts und später noch hinsichtlich der Brunnenvergiftung durch die Juden waren. So finde ich, daß in der Stadt Rothenburg an der Tauber Jahrhunderte hindurch alljährlich am 27. August ein großes Volksfest, der sogenannte Schäferei-Bruderschafttag, gefeiert wurde zum Andenken an die Errettung der Stadt von jüdischer Vergiftung. Ein »sonst einfältiger« Schäfer gab beim Magistrat an, daß er etliche Juden den Brunnen Hertrich am oberen Galgentürlein habe vergiften sehen, nachdem er, der »einfältige« Schäfer, eine in hebräischer Sprache auf Brunnenvergiftung gerichtete Unterredung vornehmer Rabbiner belauscht hatte. Auf diese Denunziation hin wurde den Stadtbewohnern untersagt, Wasser aus dem Brunnen zu holen, und wurde peinlich gegen die in Rothenburg und der Umgegend ansässigen Juden verfahren. »Viele wurden massakriert, viele haben die Flucht ergriffen, und viele sind ins Gefängnis geworfen worden, welche ihren wohlverdienten Lohn empfangen haben, wie dann Anno 1393 die letzten vollends alle verbrannt worden und die Stadt von den Juden geräumt.« Alle Städte am Rhein und in der Schweiz, aber auch weit nach Mittel- und Norddeutschland hinein rauchten in den Jahren 1348-1350 von riesigen Scheiterhaufen, denn jede wollte ihr Judenbrennen haben. In Basel – erzählt der Chronist Wurstisen – »wurden die Juden nach der Weihnacht des Jahres 1348 in ein Ow des Rheins in ein hölzin Häuslein zusammengestoßen und jämmerlich im Rauch versticket«. Das Urkundenbuch der Stadt Freiburg im Breisgau meldet: »In dem Jahre do man zalt von Gottes geburt drüzehnhundert und nüne und vierzig Jahre, an dem nächsten Fritag vor unserer Fro wen Tag der Lichtmesse, do wurdent alle die Juden, die ze Friburg in der Stadt waren, verbrannt, ane Kint und tragent Frowen.« In demselben Jahre wurden zu Straßburg auf einem auf dem Kirchhofe errichteten hölzernen Gerüste bei 2000 Juden verbrannt, und der Straßburger Chronist, welcher das erzählt, fügt hinzu: »So wurden die Juden verbrannt in allen Städten am Rhein.«

Nr. 141. Spielergesellschaft (1473?).

Gründlich und methodisch im Guten wie im Bösen, treibt der Deutsche auch einen Unsinn, wofür er sich einmal entflammt hat, mit Gründlichkeit und Methode. Wir werden diesen Satz später durch den Hexenprozeß bestätigt finden, wie er uns an dieser Stelle durch die Judenbrände bestätigt wurde. Das Verfahren war natürlich gerade so barbarisch wie die Sache selbst. Daß das in den meisten Fällen einzige gegen die Juden in Anwendung gebrachte Beweismittel, die Folter, das Geständnis nicht nur aller möglichen, sondern auch aller unmöglichen Verbrechen zutage förderte, ist durch zahllose Prozeduren bezeugt – gerade wie im Hexenprozeß auch. Im Jahre 1401 wütete eine Judenverfolgung in Schaffhausen. Ein Augenzeuge erzählt uns, wie es dabei mit der »peinlichen Frage« gehalten wurde. Drei Juden z. B. Lembli, Mathys und Hirsch, waren gefoltert worden, »als vast, daß man sie alle drei auf dem Karren mußte zum Scheiterhaufen führen, und hatte man ihnen die Waden an den Beinen aufgeschnitten und ihnen heißes Pech darein gegossen und wiederum zugeheilet und dann wieder aufgeschnitten, und dazu hant sie ihnen auch die Sohlen unten angebrannt, daß man wohl das bloße Bein hätte gesehen, und sie wären nit verbunden gesin, und daß der Gemarterte einer redt: ich weiß nit was ich verjenen (eingestanden, bekannt) han, denn bei der Marter hätt ich gesprochen, daß Gott nicht Gott; – und daß er ferner gesagt: bei dem Tod, den er müßte leiden, er wisse um die Sachen nüt und wäre des Todes unschuldig dieserwegen«.

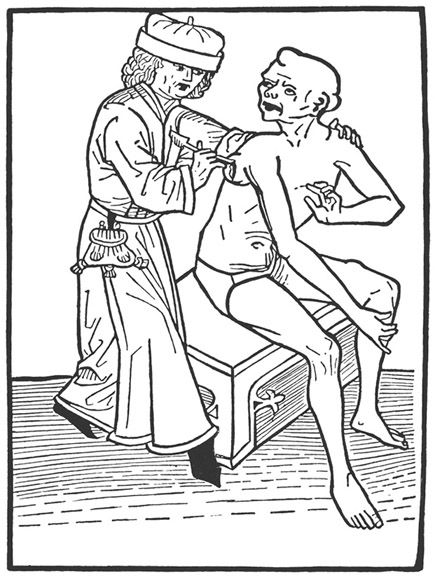

Nr. 142. Amputation mit der Knochensäge.

Nie vielleicht haben Menschen der Raserei ihrer lieben Mitmenschen mit größerem Heldenmut einen passiven Widerstand entgegengesetzt, als die Juden in der großen Verfolgung des 14. Jahrhunderts taten. Mit ganz wenigen Ausnahmen verschmähten sie es, durch Abschwören ihres Glaubens Habe, Familie und Leben zu retten. In Konstanz hatte sich 1349 ein Jude aus Furcht taufen lassen; aber es ergriff ihn darob eine so energische Reue und Scham, daß er sich mit den Seinigen in sein Haus verschloß, dasselbe anzündete und so, aus den Flammen hervorschreiend, daß er als Jude sterben wollte, seine Familie und sich selbst dem Adonai Schaddai zum Sühnopfer brachte. In Straßburg wollte man jüdischen Müttern, angesichts der Scheiterhaufen, auf welchen ihre Gatten brannten, ihre Kinder entreißen, um sie zu taufen, aber sie preßten die Kleinen an sich und stürzten sich mit ihnen in die Feuer. Es geschahen damals Taten der Verzweiflung, die uns noch jetzt, nach Jahrhunderten, das Herz erzittern machen. In Eßlingen versammelte sich, angesichts des Bedrohlichen, die ganze dortige Judenschaft in der Synagoge, zündete dieselbe an und starb freiwillig in den Flammen. Ebenso in Speier und Worms. In Erfurt schlossen sich die Juden in ihre Gassen ein, steckten sämtliche Häuser derselben in Brand und erlitten so, an 6000 Menschen jedes Alters und Geschlechts, den Tod. Doch genug dieser entsetzlichen Szenen! Das Grundmotiv der Judenschlächtereien war, wir wiederholen es, zweifelsohne der religiöse Wahn; aber dazu kam nicht minder zweifelsohne die Gier der Christen, sich in den Besitz des jüdischen Geldes und der jüdischen Pfandbriefe zu setzen. »Das was ouch die Vergift, so die Juden dötete« – sagt der ehrliche Twinger.

Nr. 143. Ein Arzt schneidet Pestbeulen auf.

Die Zeit, von welcher wir handeln, muß namenlos greuelvoll gewesen sein. Unser Vaterland hat gewiß ordentlich neu aufgeatmet, als es von den Schrecken des schwarzen Todes, der Judenbrennereien und der Geißlerzüge endlich erlöst war. Sagt doch die Limburger Chronik: »Darnach (1350), da das Sterben, die Geißlerfahrt und Judenschlacht ein Ende hatte, hub die Welt wieder an zu leben und fröhlich zu sein.«

Die mittelalterliche Kirche hat dem Grundsatz gehuldigt: Leben und leben lassen. Die von ihr geübte Sittenpolizei war duldsam genug. Ganz anders jedoch handhabte sie die Dogmenpolizei. Unerbittlich streng verfuhr sie gegen alles, was ihrem dogmatischen Lehrgebäude, ihrer Bevormundung der Gemüter und infolgedessen ihrem weltlichen Besitz und Einfluß Gefahr zu bringen schien. Da sie aber ebensosehr die Vernunft als die Moral zum Kampfe herausforderte, so konnte es nicht fehlen, daß nach Überwindung der bodenlosen gläubigen Dummheit, die bis zum 11. Jahrhundert die europäische Gesellschaft niederdrückte, sofort auch ketzerische Regungen bemerkbar wurden. Wir könnten allerdings in Beziehung auf Häresie und Sektenwesen noch weiter, bis in die ersten Zeiten des Christentums zurückgreifen, denn die Ketzerei ist ja so alt wie die Orthodoxie; allein jene früheren Abweichungen von der Kirchenlehre liegen außerhalb des Kreises unserer Betrachtung. Vom 11. Jahrhundert an zeigten sich besonders in Südfrankreich und Oberitalien ketzerische Erscheinungen, die sich weniger gegen das Dogma selbst als vielmehr gegen das päpstliche Prinzipat, gegen die kirchlichen Mißbräuche wie gegen die sittliche Versunkenheit der Geistlichen auflehnten und eine dem Neuen Testamente gemäßere Einrichtung der Kirche und des Lebens forderten. So die nach ihrem Stifter, Peter Waldus, der um 1160 in Lyon lehrte, genannten Waldenser, ferner die Albigenser (von der Landschaft Albi in Südfrankreich so geheißen), gegen welche Innocenz III. mit entsetzlichem Erfolg einen Kreuzzug predigen ließ, so ferner die Katharer und Patarener in der Lombardei. Andere Sekten gingen weiter, wie die zuerst ebenfalls in Oberitalien, dann in den Niederlanden und in Deutschland vorkommenden »Brüder und Schwestern des freien Geistes«, mittelalterliche Mucker, welche nach der religiösen Seite hin an den Pantheismus streiften, in sozialer Richtung aber die Gütergemeinschaft für ein wahrhaft christliches Institut erklärten und nebenbei, weil die Begierden als von Gott stammend nicht zu bekämpfen seien, in grobe Zuchtlosigkeit fielen. Wenn dermaßen der Kommunismus schon im Mittelalter heraufbeschworen wurde, so gab es damals auch schon einzelne kühne Geister, welche nicht etwa nur die Außenwerke des kirchlichen Gebäudes, sondern dieses selbst in seinen Fundamenten angriffen. Ein Pariser Theolog, Simon de Tournay, sprach es aus, daß das christliche Dogma vor der Vernunft nicht bestehen könnte, und ließ das kecke Wort von den drei Betrügern (Mose, Christus und Mohammed) verlauten, welches Gregor IX. dem Kaiser Friedrich II. in die Schuhe schob und das nachmals im 16. Jahrhundert in dem Buche »De tribus impostoribus« seine weitere Ausführung fand. In Deutschland verstieg man sich weniger zu einer prinzipiellen Opposition gegen das Dogma, wogegen, wie wir schon mehrfach zu bemerken Gelegenheit hatten, der Klerus mit scharfen Waffen befehdet wurde. Man muß jedoch der deutschmittelalterlichen Geistlichkeit die Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß trotz ihrer Verworfenheit in Masse aus ihrer Mitte da und dort ein Mann aufstand, der mit tiefreligiösem Gefühle den redlichsten Willen und die gewaltigste Redegabe verband. So der große Sittenprediger Berthold von Regensburg († 1272), welcher nicht nur rohen Frevlern das Gewissen rührte, sondern auch gegen den Ablaßhandel und andern kirchlichen Unfug in seinen Predigten tüchtig zu Felde zog. Von der tiefinnerlichen Verarbeitung der christlichen Mysterien durch deutsche Gemüter gibt Zeugnis eine Reihe deutscher Mystiker, die zu Anfang des 13. Jahrhunderts mit dem Dominikanerprovinzial zu Köln, Meister Ekkard, anhebt, dessen »Gefühl der Gottesnähe und heilige Liebesglut gleichsam schwindelnd vor einem Abgrunde der Sündenlust und Gotteslästerung steht«, und deren schönste Zierden Johannes Tauler († 1361) und Heinrich Suso († 1365) sind; jener, der »Minnesänger der Prosa« und gleich Berthold um Ausbildung des prosaischen Stils höchst verdient, durch seine Predigten ein gewaltiger Herzenerschütterer mit demokratischen Tendenzen; dieser in Kraft der Abstraktion mit einem indischen Büßer wetteifernd und der Äußerlichkeit des kirchlichen Lebens eine gotttrunkene Herzensfreudigkeit entgegensetzend. Die deutschniederländische Mystik, als deren bedeutendster Vertreter Thomas Hamerken van Kempen († 1471) zu nennen ist, welchem das unzähligemal gedruckte Buch »Von der Nachfolge Christi (De imitatione Christi)« zugeschrieben wird, die deutsch niederländische Mystik also hat unstreitig im reformatorischen Sinne gewirkt, indem sie im Gegensatze zu der kirchlichen Scheinheiligkeit die innerliche Heiligung des Menschen lehrte und forderte.

Nr. 144. Ein wüstes Gelage. Nach einem alten Stich.

|

|

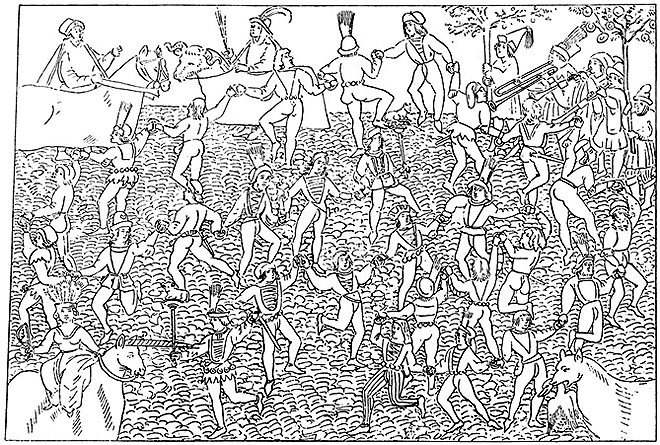

Nr. 145. Zasinger, Turnier unter Herzog Albrecht IV.

Der Streit des Kaisertums mit dem Papsttum unter den Staufern mußte in Deutschland fast mit Notwendigkeit oppositionellen Regungen Raum gewähren, und tüchtige Männer benutzten denselben gern, um ihre Erbitterung gegen Rom und den Klerus kundzugeben. Wir haben gehört, daß der treffliche Walter von der Vogelweide den Papst einen zweiten Judas nannte und die pfäffischen Laster brandmarkte. Seine Ansicht, seine Entrüstung war keine vereinzelte, sondern wurde vielfach geteilt. Erklärte doch ein großer Teil der Bürgerschaft von Schwäbisch-Hall in warmer Parteinahme für Friedrich II. den Papst für einen Ketzer und den Klerus um seiner Verdorbenheit willen für alles Ansehens verlustig. Überhaupt drückte städtischer Freiheitssinn der anmaßenden Geistlichkeit den Daumen oft scharf aufs Auge. Noch rühmenswerter ist, daß auch in der deutschen Bauerschaft an mehr als einem Orte damals eine lebhafte Opposition gegen kirchliche Übergriffe erwachte. Die Landleute von Schwyz ließen sich von dem Abte von Einsiedeln nicht nasführen, die Hirten von Appenzell machten sich in glorreichem Freiheitskampfe von dem Joche des Abtes von St. Gallen frei. Dies geschah in den Alpen im 13. und zu Anfang des 15. Jahrhunderts, und ungefähr zur nämlichen Zeit (vom Jahre 1200 an) führte im Norden von Deutschland, in den Niederungen der Weser, ein friesischer Bauernstamm, die Stedinger, welchen wir ein Ehrendenkmal zu errichten haben, einen mannhaften Kampf gegen pfäffische und adelige Bedrückung. Auf Anstiften des Erzbischofs von Bremen ließ Papst Gregor IX. einen Kreuzzug gegen diese »Ketzer« predigen, und seine deshalb erlassene Bulle, welche den Stedingern die größten Torheiten und Abscheulichkeiten andichtete, läßt uns einen tiefen Blick in die Nacht mittelalterlichen Aberglaubens tun. »Wenn,« so behauptete Se. Heiligkeit, »die Stedinger einen Neophyten aufnehmen und dieser zuerst in die Versammlung der Frevler eintritt, so erscheint ihm eine Art Frosch oder Kröte. Einige geben dieser Bestie einen schmachvollen Kuß auf den Hintern, andere auf das Maul und ziehen die Zunge und den Speichel des Tieres in ihren Mund. Diese Kröte erscheint manchmal in gewöhnlicher Größe, dann aber auch in der einer Gans, oft nimmt sie sogar die Größe eines Backofens an. Geht der Noviz weiter, so tritt ihm ein Mann von wunderbarlicher Blässe entgegen mit ganz schwarzen Augen und so mager, daß er nur aus Haut und Bein zu bestehen scheint. Diesen Mann küßt der Noviz, fühlt, daß derselbe eiskalt ist, und nach dem Kusse verschwindet alle Erinnerung an den katholischen Glauben spurlos aus seinem Herzen. Hierauf setzt sich der Neuling mit den übrigen zum Mahle, und wenn man von demselben wieder aufsteht, steigt an einer Bildsäule ein schwarzer Kater von der Größe eines mittelmäßigen Hundes rückwärts und mit zurückgebogenem Schweife herab. Diesen küßt zuerst der Noviz auf den Hintern, dann der Meister und sofort alle anderen. Wenn dann alle wieder ihren Platz eingenommen und gewisse Sprüche mit Verneigungen gegen den Kater gemurmelt haben, sagt der Meister: Schone uns! und spricht dies dem Zunächstsitzenden vor, worauf ein dritter antwortet: Wir wissen es, o Herr! und ein vierter beifügt: Wir haben zu gehorchen. Nach diesen Zeremonien werden die Lichter ausgelöscht, und man schreitet zur abscheulichsten Unzucht ohne Rücksichtnahme auf Verwandtschaft und Geschlecht. Ist diese Ruchlosigkeit vollbracht und sind die Lichter wieder angezündet, so tritt aus einem dunkeln Winkel ein Mann hervor, oberhalb der Hüften glänzend und strahlender als die Sonne, unterhalb aber rauh wie ein Kater. Sein Glanz erleuchtet den ganzen Raum, und alle fallen anbetend vor ihm nieder.«

Nr. 146. Angriff und Verteidigung einer Stadtmauer.

Diese päpstliche Phantasie böte uns eine gute Gelegenheit, von dem Zauber- und Hexenwesen des Mittelalters zu sprechen. Wir wollen dies aber ausführlich tun im Zusammenhange mit den Hexenprozessen, deren grausamer Wahnwitz erst zu Ende des 16. und zu Anfang des 17. Jahrhunderts seinen Gipfelpunkt erreichte und deren Erörterung daher dem zweiten Buch unserer Geschichte vorbehalten bleiben muß. Wir werden finden, daß die Scheusäligkeit der Hexenmorde in Deutschland weit mehr als sonstwo an der Tagesordnung war, dürfen dagegen hier sagen, daß die Inquisition bei uns nicht so recht gedeihen wollte. Die Inquisition, bekanntlich von Innocenz III. zur Vertilgung der Überreste der Albigenser gestiftet oder wenigstens ausgebildet und bald vorzugsweise in den Händen des Dominikanerordens befindlich, hatte die Aufgabe, überall nach Ketzereien zu forschen, Ketzer auszuspüren, zu verhaften, mittels der Folter zu inquirieren, zu verurteilen, in ewige Gefangenschaft oder auf den Scheiterhaufen zu liefern, Verdächtige selbst noch über das Grab hinaus zu verfolgen und zu beschimpfen. Ihr heuchlerisches Wort: »Die Kirche dürstet nicht nach Blut (ecclesia non sitit sanguinem)!« vor sich hertragend, ließ sie die gröbste Arbeit bei ihrem schrecklichen Geschäfte durch die weltlichen Gerichte tun, deren Arm religiöse Befangenheit oder Leichtsinn oder Gefühllosigkeit der Fürsten für den Dienst der Inquisition bewaffnet hatte. Selbst der helldenkende Friedrich II. erließ ein derartiges Gesetz, eine Schmach, die an Tiefe der Auslieferung Arnolds von Brescia durch Friedrich I. gewiß nichts nachgibt. Am wütendsten arbeitete bekanntlich das Glaubensgericht in Spanien, besonders seit Torquemada 1483 Großinquisitor geworden war. Unter seiner Oberleitung ließ das »heilige Offizium« von 1481-1487 den mäßigsten Angaben zufolge 10 000 Personen lebendig verbrennen, 6000 in effigie verbrennen, 97 000 zu Freiheitsstrafen mit Gütereinziehung verurteilen – alles ad majorem dei gloriam. Zu solch einer glorreichen Tätigkeit vermochte es die Inquisition in Deutschland auch nicht einmal annähernd zu bringen. Der ganz unbändige Verfolgungseifer des Marburger Mönches Konrad, welchen der Papst zum obersten Ketzerrichter in Deutschland bestellt hatte, verdarb Prälaten und Laien, Vornehm und Gering den ultramontanen Geschmack an Autos defe, und als der inquisitorische Fanatiker mehrerer Warnungen ungeachtet mit seinem Geschäfte fortfuhr, taten einige muntere Edelleute ein gutes Werk an ihrem Lande, indem sie den rasenden Pfaffen in der Nähe von Marburg totschlugen (1233). Da niemand Lust hatte, seinen Platz einzunehmen, ging die Inquisition selber schlafen.

Nr. 147. Lucas Cranach, Turnier.

Ein deutscher Autor hat gesagt, Rom sei im Mittelpunkte der mittelalterlichen Welt gesessen wie eine ungeheure Kreuzspinne in ihrem Netze. Darin hätten sich die Licht und Luft suchenden Mücken unversehens verfangen, und die Spinne hätte ihnen das Herzblut ausgesogen. Kein übles Bild von dem Kettennetz, welches der römische Stuhl über die mittelalterliche Gesellschaft gezogen hatte und in dessen Maschen er seine Gegner erstickte. Indessen erhielt sich die Kirche keineswegs bloß mittels roher, auf den religiösen Wahn der Menge basierter Gewalt. Sie hatte sich auch den Gedanken und die Wissenschaft dienstbar zu machen gewußt, indem sie das Netz der scholastischen Philosophie über die Geister ausspannte. Die Scholastik hatte zu ihrer unumgänglichen Voraussetzung das christliche Dogma, welches sie mit Hilfe der dialektischen Kategorien des Aristoteles philosophisch zu begründen suchte. Es war demnach von vornherein ein unauflösbarer Widerspruch in ihr; denn einerseits forderte der philosophierende Gedanke sein Recht, sein Lebenselement, d. h. die Freiheit der Forschung, andererseits setzte ihm das kirchliche Dogma ein nicht zu verrückendes Ziel. Es ist ein beklagenswerter Anblick, so viele geniale Männer in diesem enggeschlossenen Kreise sich abmühen zu sehen mit der Sisyphusarbeit, dem schlechthin Unbegreiflichen und Unsinnigen den Schein des Vernünftigen und Begriffenen zu geben. Jedoch ist mit Betonung anzuerkennen, daß die Scholastik, so sehr sie auch vielfach in unfruchtbarste Tüftelei auslief, dennoch manche geistige Waffe geschmiedet und geschliffen hat, von welcher die spätere Zeit einen besseren Gebrauch zu machen verstand. Die Scholastiker haben wenigstens die Gehirnnerven in Übung und die Denkarbeit in Ehren erhalten. Es war in die christliche Theologie schon frühzeitig ein spekulatives Element eingegangen, namentlich durch den Kirchenvater Augustinus, an welchen sich die Anfänge der Scholastik knüpften. Hatte nun schon dieser Begründer der mittelalterlichen Philosophie stark mit der Skepsis zu ringen gehabt, so äußerte sich dieselbe in seinen Nachfolgern bald zuversichtlicher. So kämpften im 9. und 10. Jahrhundert Johannes Scotus Erigena und Berengarius von Tours gegen die grobsinnliche Auffassung der Transsubstantiationslehre des Mönches Paschasius Radbertus, dessen Behauptung, das priesterliche Weihewort verwandele im Meßopfer Brot und Wein in die wirkliche Substanz des Fleisches und Blutes Christi, freilich die kirchliche Sanktion erhielt. Anselm von Canterbury, welchen man als den eigentlichen Vater der scholastischen Dialektik betrachtet, ging darauf aus, mittels der Vernunft des Glaubens gewiß zu werden, doch so, daß der Glaube stets die höchste Norm der Vernunft bleiben müßte. Auf diesem Wege wurde nun freilich nicht viel gewonnen, doch war einmal der Anstoß zum Studium der Dialektik gegeben, aus welchem sich eine vielseitigere wissenschaftliche Tätigkeit entwickeln konnte. Sie gab sich namentlich kund in den gelehrten Disputationen auf den um diese Zeit entstehenden Universitäten, und wie sehr diese gelehrten Waffenübungen, diese geistigen Turniere, nach allen Seiten hin freiere Gedanken anregten, zeigte sich bald in den heftigen Konflikten, in welche strebsame Scholastiker mit der Kirche gerieten. War es nicht schon ein bedeutender Gewinn für die Entwicklung der Geisteskultur, wenn der hochsinnige Abälard, welcher mit seiner geliebten Heloise unsterblich im Heiligtum der Poesie lebt, der Kirche zum Trotz in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts den Satz aufstellte, man dürfe und müsse nichts glauben, was man nicht begriffen habe? Zu Anfang des 13. Jahrhunderts stoßen wir auf die kühne pantheistische Äußerung Amalrichs von Bena, Gott sei alles, in ihm seien alle Dinge, Gott und die Kreatur seien nicht verschieden; und weiterhin auf die ketzerischen Ansichten, Christus sei in dem Brote des Abendmahls nicht mehr und nicht weniger zugegen als in jedem andern Brote; eine Auferstehung des Fleisches gebe es nicht, ein Himmel oder eine Hölle existiere nicht, denn jeder trage Himmel oder Hölle in der eigenen Brust; den Heiligen Altäre zu errichten sei Unsinn, der wahre Antichrist sei der Papst. Die durch die arabische und jüdische Gelehrsamkeit eines Averroes und Maimon vermittelte nähere Bekanntschaft mit den Schriften des Aristoteles vermehrte das dialektische Rüstzeug der Scholastik, welche in dem Deutschen Albert aus Boilstädt in Schwaben, genannt Albert der Große, und in dem Neapolitaner Thomas von Aquino auf den Höhepunkt ihres Glanzes sich erhob. Albert, der Kommentator des Aristoteles, galt dem Volke um seiner Gelehrsamkeit und seiner mechanischen Fertigkeiten willen für einen Zauberer, für eine Art Vorläufer des Doktor Faust; Thomas aber hat in spekulativer Begründung der christlichen Dogmatik das Bedeutendste geleistet, was die Scholastik überhaupt leisten konnte. Sie hat auch auf Deutschland großen Einfluß geübt, obgleich sich hier weit mehr ihre mystische Richtung als ihre skeptische Seite ausbildete.

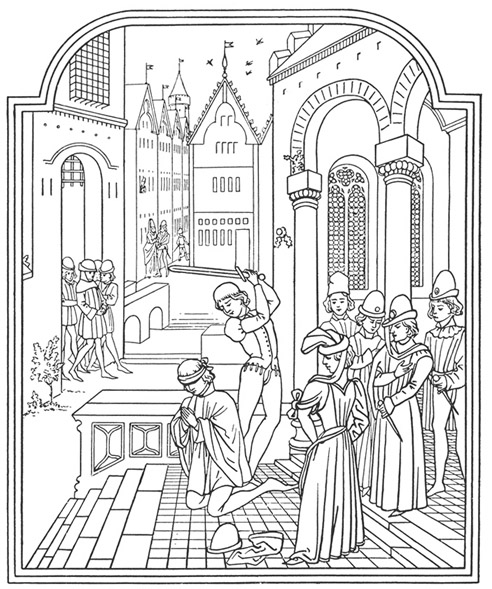

Nr. 148. Anbetung der Könige (Herrad von Landsperg.)

Nr. 149. Dürer, Befestigter Platz.

Es war auch sehr nötig, daß die deutsche Bildung diese neue Anregung empfing; denn sie lag gegen das Ende des 13. Jahrhunderts hin gar sehr danieder. Frühere geistliche Bildungsstätten von großem Rufe waren bei der Entartung des Klerus so heruntergekommen, daß z. B. in St. Gallen um das Jahr 1291 der Abt und das ganze Kapitel nicht einmal schreiben konnten. Man kann sich also leicht vorstellen, wie in den damaligen deutschen Klosterschulen die sieben freien Künste gelehrt wurden. Wo es überhaupt noch geschah, beschränkte sich der ganze Unterricht darauf, den jungen Leuten eine theologisch-liturgische Dressur zu geben. Den durch kirchliche Einschränkungen des Bücherlesens und Abschreibens schon frühe noch mehr beschränkten Horizont mittelalterlichen Wissens begannen nun aber die im 12. und 13. Jahrhundert aufkommenden Universitäten zu erweitern. Diese Lehranstalten bildeten sich allmählich aus den geistlichen Stiftsschulen heraus, zunächst in Italien und Frankreich, wo Salerno und Bologna, Paris und Montpellier die ältesten waren. Deutschland adoptierte diese Institute, und Prag und Wien waren, jene 1348, diese 1365 gestiftet, die ältesten deutschen Universitäten. Kurz darauf wurden weitere eröffnet zu Heidelberg, Köln und Erfurt, denen im 14. und 15. Jahrhundert und bis ins 18. Und 19. herab andere folgten. Da wir bei der Betrachtung des Bildungszustandes der Reformationsperiode in das deutsche gelehrte Wesen des näheren werden eintreten müssen, so genügt es hier an einigen allgemeinen Bemerkungen. Eine Universität nach mittelalterlichem Begriffe war keineswegs eine Anstalt in unserem jetzigen Sinne, d. h. eine Anstalt, wo die Gesamtheit (universitas) der Wissenschaften gelehrt wurde. Die mittelalterlichen Hochschulen entbehrten nicht nur gewöhnlich der einen oder andern Fakultät, sondern pflegten meist mit Vorliebe einen besonderen Zweig des Wissens; so Salerno die Arzneikunst, Bologna die Jurisprudenz, Paris die Theologie. Universitas hieß im Mittelalter eine Korporation, die sich aus Veranlassung des Lehrens und Lernens unter Dozenten und Studenten gebildet hatte. Außerordentlich war der Zudrang aus allen Ländern an berühmten Universitäten. Die allgemein geltende Lehrsprache war die lateinische, deren Gebrauch dem wissenschaftlichen Leben des Mittelalters etwas Kosmopolitisches verlieh, wie ihm hinwieder das korporative Leben der Lehrenden und Lernenden mehr Unabhängigkeit von der Kirche verschaffte. Was das Lehren angeht, so bestand dasselbe hauptsächlich im Diktieren der bestimmten Lehrbücher und eigener oder fremder Bemerkungen zu denselben. Die Nachschriften mußten die Stelle gedruckter Bücher vertreten. Die Befugnis, ein Lehramt an einer Hochschule zu verwalten, hatte die Erwerbung einer akademischen Würde zur Voraussetzung, und da nur die Universität eine solche Würde erteilen konnte, so war die Gelegenheit zur Bildung eines außerhalb der Klerisei stehenden Lehrstandes gegeben. Die akademischen Würden stuften sich schon frühzeitig vom Doktorat zum Magisterium, Lizentiatentum und Baccalaureat ab. Lehrerbesoldungen gab es anfangs nicht, und die Einnahmen der Professoren beruhten auf freier Übereinkunft zwischen Lehrenden und Hörenden rücksichtlich des Honorars. Dieses war oft so hoch angesetzt, daß beliebte Dozenten sich schnell bereicherten. Bevor die Studenten das stipulierte Honorar für eine Vorlesung entrichtet hatten, wurde diese nicht begonnen. Die Teilnahme auch ärmerer Studenten am akademischen Studium zu erleichtern, gründete fromme Mildtätigkeit, wie vormals die Klöster, jetzt Kollegien und sogenannte »Bursen«. Dann förderten auch geistliche und weltliche Obrigkeiten die Hochschule auf alle Weise. Die akademischen Genossenschaften wurden von bürgerlichen Lasten befreit und erhielten einen eigenen Gerichtsstand, so daß die »akademischen Bürger« bald überall einen auf seine Privilegien pochenden Staat im Staate bildeten. Dieser Staat spaltete sich dann wieder in einzelne Korporationen, in die sogenannten Nationen oder Landsmannschaften, zu welchem sich die Söhne der verschiedenen Länder auf den Hochschulen zusammentaten. Zwischen diesen Genossenschaften brachen oft blutige Reibungen aus, und die akademische Freiheit hatte überhaupt viel Lärm, viel wüstes Gebaren in ihrem Gefolge. Die akademischen Vorrechte lockten auch solche an, welche sich aus dem Studium selbst blutwenig machten, sondern lieber als »fahrende Schüler« im Lande umherzogen, tausenderlei Schelmerei und Prellerei verübten, das erbettelte Viatikum in Schenken und Bordellen verpraßten und verweigerte Gastfreundschaft auch wohl mit bewaffneter Hand erzwangen. Auf einigen Hochschulen ging die Strenge der Zucht zwar bis zur Erteilung von Rutenstreichen auf den bloßen Rücken, allein, wie zahllose Fälle zeigen, nicht eben mit großem Erfolge. Welches lockere Gesindel sich an den Universitäten zusammendrängte, verrät eine Verordnung vom Jahre 1251, welche bestimmt, »Mädchenräuber, Diebe und Totschläger seien nicht als Studenten zu betrachten und zu behandeln.« Die Glanzpunkte akademischen Lebens waren die schon erwähnten gelehrten Turniere, die Disputationen, mit welchen gewöhnlich die Erteilung akademischer Grade verbunden war. Diese entsprangen aus dem Bedürfnis, Untüchtigen den Zutritt zum Lehramt unmöglich zu machen. Der Doktorhut war damals sehr viel schwerer zu erlangen als heutzutage. Wer z. B. in Paris Doktor der Theologie werden wollte, mußte seine Thesen 12 Stunden lang ohne zu essen und zu trinken gegen jeden Angreifer verteidigen. Zuweilen wob sich auch eine recht hübsche Episode in die mittelalterliche Studentenromantik. So wenn die schöne Bitisia Gozzadini, welche 1236 in Bologna zum Doktor kreiert wurde, vor einer zahlreichen Zuhörerschaft rechtsgelehrte Vorlesungen hielt. Diese Dozentin ging gewöhnlich in Männerkleidern, und die geneigte Leserin ersieht aus diesem Beispiel, daß es auch im 13. Jahrhundert schon emanzipierte Frauen gab.

Nr. 150. H. S. Beham, Dirnenzeche.

Nr. 151. M. de Vos, Völlerei und Schweinerei.

Die Lehrgegenstände der mittelalterlichen Hochschulen waren hauptsächlich Theologie, philosophische Dialektik, Jurisprudenz und Medizin. Die beiden ersteren Disziplinen standen unter entschiedener Vormundschaft der Kirchenlehre und der Scholastik. Die Rechtswissenschaft nahm im 12. Jahrhundert einen neuen Aufschwung durch Wiederbelebung des römischen Rechtes, namentlich gefördert durch den Bologneser Rechtslehrer Irnerius, welcher sich zuerst den Titel eines Doktor, d. i. eines Wissenden (des Rechtes) gab. Der römische Rechtskodex, wie er unter Justinian zusammengestellt worden, wußte sich vermöge seiner wissenschaftlichen Ausbildung und Geschlossenheit gegenüber den weniger entwickelten nationalen Rechtssatzungen überall und leider auch in Deutschland bald eine große Geltung zu verschaffen. Die Ansicht, daß er als kaiserliches Recht auch das des Römisch-Deutschen Reiches sein müßte, fügte seinem Einfluß ein Gewicht mehr bei. Und dann waren ja die Bestimmungen dieses kaiserlich römisch-byzantinischen Rechtes der fürstlichen Gewalt viel zu günstig, als daß die deutschen Fürsten lange hätten zögern sollen, mit Verwerfung der einheimischen, auf germanische Gemeinfreiheit gegründeten Rechtsgrundsätze davon Gebrauch zu machen. Ferner war es im ganzen auch der Kirche genehm, welche manche seiner Bestimmungen zum Aufputz ihres kanonischen, auf die pseudoisidorischen Dekretalien basierten Rechtes verwandte. Endlich enthielt das römische Recht namentlich in privatrechtlicher Beziehung so manche wirklich vortreffliche Bestimmung, daß man sie unschwer sich gefallen lassen konnte. Alles in allem genommen, wurde jedoch durch die Einführung des römischen Rechtes in Deutschland eine neue und schwere Volksplage geschaffen, und das Volk erkannte mit richtigem Instinkt in den Doktoren des römischen Rechtes, welche, von den Fürsten begünstigt und, wie schon ihre Bezeichnung als »milites legum« verrät, mit den Rittern auf gleichen Fuß gestellt, im privatlichen und öffentlichen Leben eine höchst bedeutende Rolle spielten, bald Feinde, die an Hochmut, Unterdrückungs- und Aussaugelust mit den römischen Pfaffen eifrigst und glücklich wetteiferten. Für das nationale deutsche Recht, von welchem im folgenden Abschnitte noch die Rede sein wird, geschah von Seiten akademischer Gelehrsamkeit nur insofern etwas, als auf den Stamm des öffentlichen und privatlichen Rechts römische Schößlinge gepfropft wurden. Das Feudalrecht blieb fast völlig außerhalb des Kreises wissenschaftlicher Erörterung, aber seine volksfeindlichen Traditionen wurden vom 13. Jahrhundert an schriftlich aufgezeichnet zur Qual vieler nachfolgenden Geschlechter. Das deutsche Kriminalrecht blieb im ganzen von dem römischen Rechte noch verschont, mußte sich aber von seiten des kanonischen Rechtes die Bescherung der Inquisition und des Hexenprozesses gefallen lassen.

Die mittelalterliche Arzneikunde schleppte sich bei dem niedrigen Stande der Naturforschung in einer rohen, nach den nicht einmal genau bekannten Vorschriften des Hippokrates und Galen geregelten Empirie fort. Arabisches Wissen bereicherte sie dann mit neuen Erfahrungen. Aber schon das kirchliche Vorurteil gegen die Zergliederung von Leichnamen, welches durch eine Verordnung Kaiser Friedrichs II., die das Studium der Anatomie befahl, keineswegs ganz beseitigt wurde, mußte ihrer Weiterbildung hemmend in den Weg treten. Die Kirche witterte überhaupt ganz richtig in den Naturwissenschaften ihre geschworenen Feinde, und daher setzte sie auf naturwissenschaftlichen Forschungseifer mit List und Gewalt wirksame Dämpfer. Ihrer Behauptung zufolge mußte alles, was über ihr Kredo hinausging und demzufolge ihr Ansehen beeinträchtigte, mit unechten Dingen, d.i. mit Hilfe des Teufels zugehen und geschehen, im Hinblick auf die Ketzergerichte eine treffliche Abschreckungstheorie, welche jedoch nicht hinderte, daß beutelschneiderische Wunderdoktoren mit magischen Kuren, Amuletten u. dgl. m. die gläubige Dummheit gehörig ausbeuteten. Davon später mehr und ebenso von den alchimistischen und astrologischen Träumereien und Gaunereien, die ihre mittelalterliche Wirksamkeit so weit in die neue Zeit herein ausgedehnt haben. Astronomie, Geographie, Mathematik, Physik und Chemie bedurften zu ihrer wissenschaftlichen Entwickelung erst der großen Erfindungen und Entdeckungen, welche der späteren Zeit vorbehalten waren. Doch hat uns die mittelalterliche Physik ein kostbares Vermächtnis hinterlassen in dem von ihr wahrscheinlich durch Vermittelung der Araber von den Chinesen entlehnten, im Jahre 1190 zuerst im Abendland erwähnten und hierselbst bald wesentlich verbesserten Kompaß. Die mittelalterliche Chemie lieferte außer dem Branntwein (aqua vitae) das welthistorisch bedeutende Produkt des Schießpulvers, eine Erfindung, welche, obzwar auch mit Grund behauptet wird, sie sei den Chinesen, Indern und Arabern schon früher bekannt gewesen, dem deutschen Mönche Berthold Schwarz (um 1334) zuzuschreiben unser Patriotismus immerhin noch sich erlauben mag. Endlich ist einleuchtend, daß die großartige mittelalterliche Architektur nicht gewöhnliche praktische Kenntnisse in der Geometrie zur Grundlage haben mußte.

|

|

Nr. 152. Belagerung einer Stadt

Unter den Schlag- und Stichwörtern unserer Zeit tritt uns das Wort Assoziation in erster Linie entgegen. Idealgläubige knüpfen daran die Hoffnung auf eine Umgestaltung der Gesellschaft im Sinne der Vernunft und Gerechtigkeit, praktische Köpfe dagegen erstreben mit Realisierung der Assoziationsidee in kleineren Kreisen die Erreichung unmittelbarer Zwecke. Begriff und Sache sind aber nicht neu, denn schon im Mittelalter gelangte ja das Assoziationswesen zu hoher Entwicklung und Geltung. Alle die großartigen Lebensäußerungen mittelalterlichen Bürgertums beruhten auf dem Prinzip der Korporation und Assoziation. Wir haben vorhin gesehen, wie durch die korporative Einrichtung der Universitäten wenigstens der Grund gelegt wurde zur Emanzipation der Wissenschaft und des Lehrstandes von der unbedingten Herrschaft der Kirche, und werden jetzt erfahren, daß mittels Korporation und Assoziation auch die mittelalterliche Kunst eine von dem Klerus, nicht von der Religion, weniger abhängige Stellung sich schuf.

Mit dem wissenschaftlichen Eifer der Geistlichkeit war auch ihr künstlerischer erkaltet, und die Kunst mußte sich von dorther, wohin sich das Kulturleben des späteren Mittelalters überhaupt gezogen hatte, vom Bürgertum, neue Glut und Kraft holen. Ihre Pfleger waren fortan nicht mehr Bischöfe und Äbte, sondern städtische Genossenschaften, ihre Träger nicht mehr Mönche, sondern bürgerliche Korporationen von Künstlern und Handwerkern, in den sogenannten Bauhütten zur Ausführung jener großartigen Werke vereinigt, zu denen christkatholische Romantik die Idee, städtischer Gemeinsinn und bürgerliche Frömmigkeit die Mittel hergaben. Die Entwicklung der Baubrüderschaften hat die städtische zur Voraussetzung, doch so, daß jene mit dieser gleichzeitig war; denn die Bauhütten dürfen ein hohes Alter ansprechen, obzwar nicht ein so urzeitliches, wie freimaurerische Sagen angeben. Es scheint ausgemacht, daß zuerst in England solche Baugenossenschaften entstanden; schon im Jahre 926 erhielt die von York eine feste Organisation. Auf ihre frühe Verpflanzung nach den Niederlanden und von da nach Deutschland deutet die Geschichte von jenem Utrechter Bürger hin, welcher 1099 den dortigen Bischof totschlug, weil dieser dem Sohne das Meister-Arkanum in betreff der Fundamentlegung bei Kirchenbauten abgelockt hatte.

Nr. 153. Antoine Borel, Heimlicher Besuch.

Bauhütte hieß ursprünglich nur der Zusammenkunftsort von Meistern und Gesellen; bald aber erweiterte sich dieser Begriff, und man verstand unter Bauhütte eine Genossenschaft von Künstlern und Handwerkern, welche sich zur Erbauung eines ansehnlichen Kirchengebäudes verbanden. Diese Verbindungen, welche bei der jahrhundertlangen Dauer bedeutender Bauten dauernd blieben, bildeten, wie die Universitäten, förmlich kleine Staaten im Staate. Das gegenseitige Verhältnis der einzelnen Mitglieder untereinander, dann das zum Meister, endlich das der Hütte zum Bauherrn war streng geregelt. Der Meister war nicht nur in allem Technischen oberste Instanz, er führte auch die Sittenpolizei der Hütte und saß bei Streitigkeiten dem Gerichte vor, dessen Schöffen durch freie Wahl aus der Zahl der Mitglieder bestellt wurden. Es wurde in den Bauhütten auf gute Sitte und gegenseitige Förderung ebenso gesehen wie auf künstlerische und gewerbliche Fertigkeit. Liederliche Leute wurden ausgestoßen, jede Verfehlung gegen die Hüttenordnung, wie die Gesamtheit der Gesellschaftssatzungen hieß, ward unnachsichtlich gerügt und bestraft. Die moralische und richterliche Gewalt der Meister war um so gesicherter und weitreichender, als die einzelnen Bauhütten unter sich im Zusammenhange standen und so einen großen Bund bildeten, welcher die Oberleitung besonders in Ruf stehender sogenannter Haupthütten anerkannte. Solche befanden sich zu Köln, Wien, Zürich und Straßburg. Die Straßburger Haupthütte, welche bei ihrem Entstehen unter dem großen Baumeister Erwin von Steinbach von Kaiser Rudolf von Habsburg mit bedeutenden Privilegien bedacht worden, genoß des höchsten Ansehens unter allen deutschen Baubrüderschaften, und ihr Meister wurde als Großmeister der deutschen Bauleute betrachtet. Die Meister der Bauhütten besorgten bei großartigen Bauunternehmungen den Entwurf, wählten zur Ausführung der Einzelheiten die erforderlichen Künstler und bestimmten die Zahl der Handwerker. Diese, die eigentlichen Gesellen, standen zunächst unter dem Pallierer, dem ersten Beistand des Meisters, welcher unter Umständen auch des letzteren Stelle vertrat. Es wurde nicht anders als im Tagelohn gearbeitet, daher bei Festhaltung der Vorschrift, daß jede Arbeit aufs sorgfältigste zu behandeln sei, die Genauigkeit und Dauerhaftigkeit der alten Werke. Die Mitglieder der Bauhütten erkannten sich an gewissen Zeichen, »Wortzeichen, Gruß und Handschenk«, deren Bekanntgebung strenge geahndet wurde. Der religiöse und soziale Gedanke, welcher die Baubrüderschaft beseelte, sprach sich in ihrem Leben und Arbeiten überall in einer sinnvollen Symbolik aus, deren einzelne Zeremonien und Bräuche ein vollständiges Ritual bildeten. Die gesellschaftliche Verfassung wie die technischen Kenntnisse der Bauhütten wurden als Geheimlehre betrachtet und behandelt. Die Grundsätze derselben waren anfangs nur in geometrischen Symbolen angedeutet und durch mündliche Tradition fortgepflanzt. Erst später war man auf schriftliche Aufzeichnung der Kunstgeheimnisse und der Gesellschaftsstatuten bedacht. Auf Anregung von Jobst Dotzinger, welcher im Jahre 1452 Werkmeister am Straßburger Münsterbau war, ward eine engere Verbindung aller deutschen Bauhütten zuwege gebracht, worauf 1459 die Statuten der deutschen Baubrüderschaft zu Regensburg schriftlich entworfen worden sind. Diese Statuten wurden von mehreren Kaisern sanktioniert, so von Maximilian I. 1498 zu Straßburg. Im 16. Jahrhundert unterwarf man sie einer wiederholten Durchsicht, und auf Versammlungen der Meister zu Basel und Straßburg im Jahre 1563 wurde der Kodex des »Steinmetzrechts«, auch das »Bruderbuch« genannt, festgestellt und gedruckt den verschiedenen Hütten übermacht. Es gibt aber außer dieser Bauhüttenordnung und außer der älteren Regensburger noch eine dritte schriftliche vom Jahre 1462, welche in der Steinmetzhütte zu Rochlitz aufbewahrt wurde und die vermöge ihrer ausführlichen Schilderung der Stellung des Meisters, des Pallierers und der Gesellen und ihrer Beziehung untereinander und nach außen den offensten Einblick in die für deutsche Kultur- und Sittengeschichte so wichtige Verfassung der Bauhütten gewährt. Die Wegnahme Straßburgs durch die Franzosen zu Ende des 17. Jahrhunderts nahm den Schlußstein aus dem Gewölbe des deutschen Bauhüttenvereins. Von da ab ging er, unter Einwirkung noch anderer Ursachen, rasch seinem gänzlichen Verfall entgegen. Auch in England war die Baubrüderschaft zu Anfang des 18. Jahrhunderts zerfallen, aber ihre Trümmer lieferten das Material zu einem neuen Bunde. In England wurde nämlich im Jahr 1717 auf Grund der religiösen und sozialen Idee der mittelalterlichen Bauhütte die Genossenschaft der Freimaurer gegründet, welche sich rasch auch auf dem Festlande verbreitete und namentlich in Frankreich und Deutschland zahlreiche Hütten (engl. lodges, daher Logen) »eröffnete«.

Nr. 154. Dürer, Nürnberger Hausfrau.

In den Bauhütten nun wurden die großartigen architektonischen Pläne entworfen; durch sie wurden die herrlichen Kirchenbauten ausgeführt, welche man gewöhnlich als Werke des gotischen Stils, besser aber als solche des germanischen bezeichnet. Denn er ist so recht eine Hervorbringung der germanischen Christlichkeit, welche das Prinzip der Vergeistigung des Irdischen mit tiefsinnigster Auffassung und folgerichtigster Anwendung künstlerisch zur Anschauung brachte. Der romanische Baustil, dessen charakteristisches Merkmal der Rundbogen, hatte sich im 12. und 13. Jahrhundert erschöpft. Neben ihm trat schon die germanische Architektur mit Kraft hervor. Zuvörderst im nördlichen Frankreich, in der Isle de France, in der Normandie, in der Picardie, in Flandern, in England, in Deutschland, also überall auf vom Germanentum getränktem Boden. Dann weiterhin im Süden und im Norden von Europa, prachtvolle Baudenkmäler schaffend, mit kosmopolitisch-deutscher Befähigung die brauchbaren Elemente des altchristlichen, des maurisch-sarazenischen und des romanischen Stils in sich aufnehmend und das Vorgefundene mit einem neuen, selbständigen Geiste durchhauchend.

Auf die Aufzählung und Beschreibung der einzelnen Schöpfungen germanischer Architektur in Deutschland können wir uns nicht einlassen. Nur einige wenige dieser großartigen nationalen Monumente mögen hier genannt werden, und zwar vor allen das großartigste, der Dom von Köln, der 1248 gegründet wurde, an seinem Chor das System deutscher Baukunst in edelster Harmonie entfaltet und seinen Ausbau unserer Zeit als eine mit patriotischem Eifer in Angriff genommene und allmählich der Lösung zugeführte Aufgabe hinterlassen hat. Nicht ohne Zuhilfenahme eines sehr charakteristisch-neuzeitlichen Mittels, nämlich einer Lotterie, behufs der Baugelderbeschaffung, wurde diese mittelalterliche Aufgabe gelöst, aber sie wurde gelöst, und im Jahre 1880 ist in Gegenwart vom ersten Kaiser des wieder aufgerichteten Deutschen Reiches die Vollendung des Doms von Köln, der größten Schöpfung germanischer Baukunst, festlich gefeiert worden. Als der eigentliche Erfinder und Planentwerfer dieses Wunderwerkes wird der Meister Gerhard bezeichnet, doch von anderen als Erfinder des Gesamtplanes auch ein Meister Johann (um 1319) genannt. Dann der Münster von Straßburg, dessen Fassade der geniale Erwin von Steinbach 1277 zu bauen begann und der nach vielfach veränderten Plänen in seiner jetzigen Gestalt 1439 durch Johann Hültz vollendet wurde. Ferner der Münster zu Freiburg im Breisgau mit seinem prachtvollen 385 Fuß hohen Turme, welcher um 1300 ausgebaut ward, während der Chor von jüngerem Datum ist. Weiter der Dom von Regensburg, nach dem Entwürfe des Meisters Andreas Egl 1275 begonnen; der in kolossalen Dimensionen angelegte Münster von Ulm, 1377 gegründet und bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts weitergeführt, hauptsächlich unter Leitung der Architektenfamilie Ensinger, endlich der St. Stephansdom zu Wien, in seiner ursprünglichen Anlage romanisch, im 14. und 15. Jahrhundert im germanischen Stil umgebaut, aber ebenfalls nicht bis zur Vollendung gediehen. Die Zeit erlahmte fast immer an diesen riesenhaften Werken, deren Idee nur das Blütenalter mittelalterlicher Romantik fassen und die eine spätere Periode nicht vollenden konnte, eben weil ihr die begeisterte Hingabe an diese Idee abging. So sehen wir denn gegen die Mitte des 16. Jahrhunderts hin den germanischen Stil allmählich absterben, nachdem er sich schon im 15. Wandelungen unterzogen hatte, welche den Beginn einer neuen Kunstrichtung, der modernen, erkennen ließen.

Nr. 155. Alchimisten.

Und früher noch als in der Architektur erlosch der germanische Stil in der Skulptur und Malerei, in welcher er sich gleichzeitig mit jener entwickelt hatte. Beide Künste waren, wie die Baukunst, von dem Spiritualismus germanischer Christlichkeit getragen und beherrscht. Auch Skulptur und Malerei des deutschen Stils zeigen ein »rastlos wirkendes Emporstreben, eine stets wachsende Lösung und Vergeistigung« der Materie. Ob diese einseitige Verachtung der heidnischen Fleischesfreudigkeit vom Standpunkt wahrer Kunst aus, deren Wesen ja eben darin besteht, die Idee in sinnlichschöner Form zur Erscheinung zu bringen, sich rechtfertigen ließ, wollen wir hier nicht entscheiden; aber man gestatte die bescheidene Bemerkung, daß uns scheinen will, jene Verachtung des Fleisches habe sich an der mittelalterlichen Kunst bitter genug gerächt. Man betrachte nur mit unbefangenem Auge die Bilder der christlich-germanischen Malerei. Haben diese langgezogenen, ätherischen Gestalten nicht etwas Unnatürliches, Verrenktes? Tragen diese durchsichtig zarten Gesichter mit dem frommen Augenaufschlag nicht den Stempel der Hektik? Verkümmerte die ganze Manier nicht schon frühe zu trocken konventionellem Abschreiben stereotyp gewordener Motive und Figuren? Sieht man nicht, daß diesen Gebilden die dumpfe schwere Kirchenluft die Brust zusammenschnürt? Etwas aber muß der deutschen Malerei germanischen Stils nachgerühmt werden, die Pracht und Glut ihrer Farbenmischung, wie sie zunächst in den Miniaturbildern der Handschriften, z. B. in der des Wolframschen Willehalm vom Jahre 1334 auf der Kasseler Bibliothek, und mehr noch auf den gemalten Fenstern vieler Dome erschien. Mit Fug und Recht hat man diese architektonisch-dekorativen Schöpfungen aus Licht und Glut gewebte Teppiche genannt.

Nr. 156. Brueghel d. Ä., Alchimistisches Laboratorium.

Die Wandmalerei beschränkte sich, soweit die ziemlich spärlich erhaltenen Überbleibsel derselben erraten lassen, auf die Verzierung der Kirchenwände mit einzelnen Heiligen und biblischen Gruppen. Die Tafelmalerei aber machte, verglichen mit der Ottonischen Periode, einen bedeutenden Vorschritt und wurde in eigenen Malerschulen gepflegt, wie in verschiedenen Teilen Deutschlands solche sich auftaten. So eine deutschböhmische, deren auf dem Schlosse Karlstein bei Prag aufbewahrte Hauptwerke bei plumper Zeichnung guten Farbensinn zeigen und als deren Hauptmeister Nikolaus Wurmser, Theodorich von Prag und ein gewisser Kundze erwähnt werden; ferner eine Nürnbergische, deren in den Kirchen Nürnbergs noch vorhandene Arbeiten durch richtigere Zeichnung einen Vorschritt markieren und Heiligenköpfe aufweisen können, deren Ausdruck dem christlichen Ideal vollkommen entspricht; dann eine Kölnische, als deren Führer die Meister Wilhelm (um 1380) und sein Schüler Stephan genannt werden und deren zahlreichen Werken bei anmutiger Zeichnung und Modellierung ein warmes, duftiges Kolorit eigen ist.

Die Skulptur des germanischen Stils war, neben ihrer Tätigkeit in der Siegelschneiderei, in der Herstellung von kirchlichen und profanen Prachtgeräten, Gefäßen, Schmucksachen und im Errichten von Grabmonumenten, vermöge ihrer unmittelbaren Verbindung mit der Architektur hauptsächlich auf die innere und äußere Ausschmückung der kirchlichen Bauten bedacht. Die Bilderfülle, welche die germanische Bildhauerkunst in Erfüllung der letzterwähnten Bestimmung hervorgebracht, die Menge von freistehenden Statuen sowohl als von Reliefs ist wahrhaft erstaunlich. Namentlich in den Reliefs regt sich oft ein echter Künstlergeist, der Personen und Gruppen dramatisch zu beleben versteht. Auch ist mitunter etwas von der Schönheit antik-plastischer Form in diese Skulpturen eingegangen, z. B. in die an der älteren Südpforte des Straßburger Münsters, welche der Tochter Erwins von Steinbach, Sabina, zugeschrieben werden. Solange diese Annahme nicht mit entscheidenden Gründen bestritten wird, dürfen wir demnach in der Reihe ausgezeichneter deutscher Frauen des Mittelalters auch eine Bildhauerin anführen. Höchst denkwürdig ist die Wahrnehmung, daß die mittelalterlichen Bildhauer in ihren Gebilden von der kirchlichen Tradition und Allegorie häufig in die Satire ausbogen, so daß sie »die Steine reden ließen«, um die Versunkenheit der Pfaffheit zu züchtigen. Auf einem Relief über dem Hauptportal der Marienkapelle zu Würzburg, welches das Jüngste Gericht darstellt, sieht man z. B. Päpste und hohe Prälaten unter den Insassen der Hölle. Häufig werden Priester und Mönche in derartigen Steinbildern unter Tiermasken verhöhnt und gezüchtigt. Ebenso auf Gemälden. In der Pforzheimer Kirche befand sich z. B. ein Bild, worauf ein Wolf in einer Mönchskutte, aus deren Kapuze eine Gans den Hals hervorstreckt. Der Wolf steht predigend auf der Kanzel, die Gemeinde besteht aus Gänsen mit Rosenkränzen in den Schnäbeln, und die Kanzel zeigt die Aufschrift: »Ich will euch wohl viel Fabeln sagen, bis ich füll' all meine Kragen«. Also war auch in der Kunst das oppositionelle Element sichtbar, welches wir in der Literatur des Mittelalters bereits bemerkten; auch hier die ersten Kundgebungen der modernen Zeit inmitten der Überschwenglichkeit christkatholischer Romantik. Um die Wirkung ihres gottesdienstlichen Zeremoniells noch zu erhöhen, hatte im hohenstaufischen Zeitalter auch eine wesentlich theoretische und praktische Bereicherung der Musik stattgefunden. Die letztere bestand vornehmlich in der Verbesserung und Vervielfältigung der Blas- und Saiteninstrumente, dann in der Vervollkommnung der Orgel, mit welcher es jedoch nur langsam vorwärts ging. Einer Nachricht zufolge soll Meister Droßdorf aus Mainz 1444 die erste große Orgel mit Pedal gebaut haben. Die Scheidung des Pfeifenwerkes in bestimmte Register wurde jedoch erst im 16. Jahrhundert eingeführt. Ein musikalischer Theoretiker von großer Bedeutung war der Zeitgenosse Kaiser Friedrichs I., Meister Franko aus Köln. Der war der Erfinder und Begründer des Mensuralgesanges, des Taktes. Hierdurch erst löste sich die Musik »von dem höchst beschränkenden Zwange des bloß prosodischen Maßes, von dem mechanischen Schritte der eins und zwei, von der trockenen Einstimmigkeit oder dem langweiligen Mehrklange der Quinten und Oktaven«, und aus dem fruchtbaren Boden jener Erfindung entsprangen unaufhaltsam neue Taktarten, Perioden, Fugen, alle die mannigfachen Vorschritte von Melodie und Harmonie.

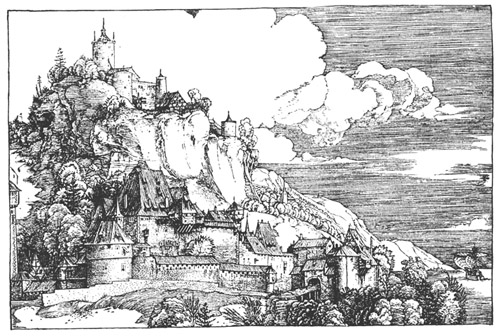

Nr. 157. Festes Haus.

Nr. 158. Burg.

Nr. 159. Burg.

Und jetzt haben wir noch eine wichtige Seite der künstlerischen Äußerung kirchlich-mittelalterlichen Lebens zu betrachten, das kirchliche Theater.