|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Zweites Ungeheure Umwälzung. – Die Goten. – Ulfila. – Jordanis. – Warnefrid. – Des weströmischen Reiches Fall. – Theodorich. – Die Langobarden. – Die Franken. – Romanismus und Katholizismus. – Bonifazius. – Die Bekehrung der germanischen Stämme zum Christentum. – Die dichterische Hinterlassenschaft des deutschen Heidentums. – Die nationalen Heldensagenkreise. – Die Lieder von Hildebrand und Hadubrand, vom König Beowulf und von Walter von Aquitanien.

Bei Betrachtung der römischen Kaisergeschichte drängt sich jedem die Überzeugung auf, daß die Menschheit einer Erneuerung bedurfte, wenn sie nicht unrettbar in pesthauchende Fäulnis versinken sollte. Die antike Gesellschaft, wie des Tacitus Lapidarstil sie geschildert, wie Juvenals satirischer Pinsel mit zornglühenden Farben sie gemalt hat, kannte und wollte in orgienhafter Trunkenheit nur noch den Wechsel von Wollust und Grausamkeit und wankte in bacchantischem Taumel einer Katastrophe entgegen, welche mit eiserner Faust die alte Welt in Trümmer schlug, um diese Trümmer zum Fundamente einer neuen zu verwenden.

Eine ungeheure Revolution kündigte sich an und vollbrachte sich mittels der Macht des Gedankens einesteils, mittels rohester Gewalt andernteils. Wenn der orientalische Spiritualismus, im Christentum neugeboren, wie ein Jüngster Tag den hellenisch-römischen Sensualismus hinwegtilgte, so brach die materielle Wucht nordischer Volkskraft als eine historische Götterdämmerung über die antike Welt herein. Der psychischen Fastenkur, welche das Christentum vorschrieb, kam bei Erneuerung des gesellschaftlichen Körpers das gesunde Blut germanischer Völkerjugend zu Hilfe. Auf der Mischung neuer ideeller und materieller Elemente, wie sie beim Übergange des Altertums in das Mittelalter vor sich ging, beruht die neue, die moderne europäische Gesellschaft.

Das Christentum hatte schon lange als Traum und Ahnung in den Herzen der Menschen gelegen. Die uralte Sehnsucht des Menschengeschlechtes nach Verschmelzung des Göttlichen mit dem Menschlichen hatte schon das religiöse Bewußtsein der Griechen in seiner Art zu stillen versucht, indem es die Mythe von dem gottmenschlichen Dionysos (Bacchos) schuf, welchen der olympische Zeus mit einer Erdgebornen zeugte, auf daß seine freudespendenden Gaben den Menschen von der sorgenvollen Scholle emporhöben in die Ätherhöhen der Begeisterung und Gotttrunkenheit. Allein der überwiegend sensualistische Charakter des Hellenentums hatte es zu einer durch diesen tiefsinnigen Mythus angedeuteten Versöhnung von Geist und Natur nicht kommen lassen. Unter einem ganz anders organisierten Volke sollte sich der mystische Prozeß der Menschwerdung Gottes vollziehen und sollte diese kühne Dichtung zu einer weltgeschichtlichen Macht werden, wobei jedoch nicht zu vergessen ist, daß hierbei griechische Mythologie und Philosophie ebenso einflußreich gewesen sind wie die orientalische Kraft der Abstraktion, wodurch sich Judäa von jeher ausgezeichnet hatte. Nur mittels dieser Kraft war es dem großen hebräischen Staatsmann und Patrioten gelungen, sein Volk aus polytheistischer Zerfahrenheit und zugleich aus dem politischen und sozialen Schmutz ägyptischer Sklaverei herauszureißen. Der Gott, welcher durch die sogenannte mosaische Gesetzgebung als Nationalgott und höchster Herrscher Israels proklamiert wurde, steht inmitten der buntwimmelnden lasziven alten Götterwelt wie ein unfaßbarer und doch allmächtiger, wie ein unbegreiflicher und doch alle Verhältnisse des Lebens durchdringender und beherrschender Gedanke da. Die ganze jüdische Geschichte ist nur ein schmerzliches Ringen, sich dem tyrannischen Joche dieses eifersüchtigen und grausamen Monotheismus zu entziehen. Dem vorschreitenden religiösen Bewußtsein konnte aber die Idee einer Gottheit, die sich ewig unnahbar in metaphysische Wolken hüllte, in die Länge nicht genügen. Daher die leise und allmähliche Reform, welche namentlich seit der babylonischen Gefangenschaft, wo die Juden mit der Glaubenslehre Zarathustras bekannt geworden, im Jahveglauben vor sich ging, eine Reform, die sich in der Hindeutung auf eine große Verjüngung der Nation, in der Lehre vom Kommen eines Messias prophetisch ankündigte. Wunderbar traf die Erfüllung solcher Weissagungen mit einer sehnsüchtig religiösen Stimmung zusammen, welche die Verworfenheit und Abgelebtheit der abendländischen Welt in allen edleren Gemütern geweckt und die platonische und stoische Philosophie genährt hatten. Als daher der Prophet von Nazara, der Apostel der endlich gefundenen mystischen Gottmenschheit, die tröstlichen Worte sprach: »Kommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken!« – da lauschte das Ohr von Millionen der frohen Botschaft, und vor den anbrechenden Strahlen einer Weltreligion traten alle die Nationalgötter geblendet zurück. Wahrhaft erhaben in ihrer einfachen Größe steht die christliche Kirche der ersten Zeiten da, sie, die aller Menschen Bruderschaft nicht nur lehrte, sondern auch zu üben versuchte. Sobald sie aber aus einer leidenden und streitenden Kirche zur triumphierenden, aus einer brüderlichen Gemeinde zur Priesterdomäne wurde, sobald sie einer der lasterhaftesten Menschen, die je gelebt, Konstantin der Heilige, zum Werkzeuge der Politik, zur Polizeianstalt, zur Staatsreligion machte, war ihre Glorie dahin. Daß sie dessenungeachtet eine weltbeherrschende Stellung errang und behauptete, das verdankte sie dem Umstande, daß germanische Jugendkraft, welche zur gleichen Zeit den altersschwachen gesellschaftlichen Körper mit frischen Lebenssäften schwellte, zum eigentlichen weltgeschichtlichen Träger des Christentums wurde.

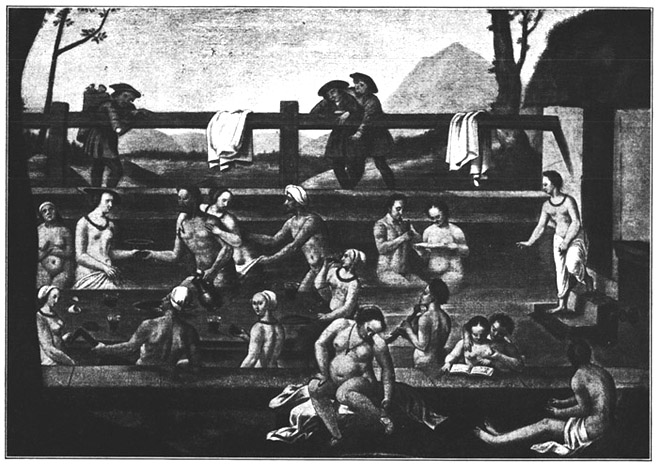

Nr. 46. Crispin de Passe, Im Badehaus.

Die inneren politischen Zustände Deutschlands hatten sich im Laufe des 3. Jahrhunderts verändert, insofern an die Stelle der argen urzeitlichen Stämmezersplitterung mehrere große Völkerbünde getreten waren. Im Norden vom Rheine bis zur Elbe und weit nach Schleswig hinein war der Sachsenbund mächtig. Westlich von ihm hatten sich verwandte Stämme zum Frankenbunde zusammengeschlossen, welcher, gedrängt von den Sachsen, seine Waffen westwärts trug und das römische Nordgallien eroberte und behauptete. Den Südwesten Deutschlands, die oberrheinischen Gegenden bis zur Lahn, besaß der Alemannenbund, der seine Grenzen allmählich bis zum Bodensee erweiterte. Im Norden lehnten sich an ihn die Sitze der Burgunden, im Osten die Sitze der Schwaben. Den eigentlichen Osten Germaniens, von der Ostsee Ufern bis zu den Küsten des Schwarzen Meeres hatten die Goten inne, ein weitverzweigter Bund verwandter Stämme, unter welchen die Heruler, Rugier, Gepiden und Vandalen namhaft zu machen sind. Östlich von ihnen gegen die Wolga zu weideten die Alanen ihre Herden.

Die Goten, im 4. Jahrhundert durch den Dnepr in die Ostgoten und die Westgoten geschieden, dürfen in Beziehung auf Kriegsruhm sowohl als Bildungsfähigkeit unter allen damals geschichtlich bedeutenden deutschen Stämmen der vorragendste genannt werden. Sie gaben auf Raubzügen, die sie zu Wasser und zu Lande bis nach Byzanz, Trapezunt, nach Kleinasien und Griechenland hin unternahmen, den Römern des germanischen Schwertes Schärfe zu fühlen, allein zugleich öffneten sie auch ihre Gemüter den sänftigenden Einflüssen der Bildung. Unter den Westgoten lebte ihr großer Bekehrer und Apostel, der gleich einem zweiten Mose verehrte Bischof Ulfila (Wulfila, d. h. Wölfle, geb. um 318, gest. 381), welcher die Bibel ins Gotische übertrug, sich dabei eines Alphabets bedienend, auf dessen Formen allerdings das griechische, daneben gewiß aber auch die alte Runenschrift eingewirkt hat. Die Bruchstücke, welche wir von dieser Bibelübersetzung besitzen, sind das älteste Schriftdenkmal germanischer Sprache, wie die gotische Mundart, welche mit den gotischen Reichen in Italien und Spanien erlosch, die ehrwürdige Mutter des althochdeutschen Idioms ist, das vom 7. bis zum 11. Jahrhundert herrschende Sprache in Deutschland war, in drei Untermundarten, die alemannische oder schwäbische, die bayrische und die fränkische sich schied und durch das Übergangsglied des thüringisch-hessischen Dialekts mit dem altniederdeutschen oder altsächsischen zusammenhing. Unter den Goten stand ohne Zweifel auch der vaterländische Heldengesang in frischer Blüte. Sie begleiteten den Vortrag ihrer Lieder mit der Harfe. Auch die Flöte und das Horn kannten sie. Es gab unter ihnen Sänger und Harfenspieler von Beruf und Ruf. Daß auch Könige und Helden Gesang und Harfenspiel geübt haben, wird in den ältesten Überlieferungen unserer Heldendichtung vielfach erwähnt. Von der Liederkunst gotischer Fürsten insbesondere findet sich ein rührendes Zeugnis bei dem byzantinischen Geschichtschreiber Prokopios, welcher erzählt, daß der von Pharas in Pappua (533) eingeschlossene König Gelimer in seiner Not einen Boten an den feindlichen Feldherrn gesandt habe, um sich von ihm drei Dinge zu erbitten: ein Brot, weil er keines mehr gesehen, seit er auf diesen Berg gestiegen; einen nassen Schwamm, um damit seine entzündeten Augen zu kühlen; endlich eine Harfe, um zu ihrem Klange ein Lied zu singen, das er auf sein dermaliges Elend gedichtet habe. Einen recht deutlichen Nachhall alter Gotenlieder läßt uns die größtenteils sagenhafte Gotenchronik vernehmen, welche der Ostgote Jordanis oder Jornandes im Jahre 551 in lateinischer Sprache schrieb. Dieses Buch, sowie die im 8. Jahrhundert von Paul Warnefrid verfaßte Langobardenchronik gewähren uns einen Einblick in die Anfänge deutscher Historik.

Nr. 47. Sitzengebliebene Mädchen vor dem Pflug.

Die Lawine der Völkerwanderung, welche das Römerreich bedecken sollte, wurde zu rascherem Rollen gebracht durch das im 4. Jahrhundert aus den Steppen Mittelasiens hervorbrechende Nomadenvolk der Hunnen, welche die Alanen niederwarfen, die Ostgoten bewältigten, die Westgoten in die oströmischen Provinzen südlich der Donau drängten und das heutige Ungarn zum Mittelpunkt eines weiten Ländergebiets machten, dessen Insassen (Gepiden, Langobarden u. a.) ihnen tributpflichtig wurden. Die Westgoten gerieten bald mit den Oströmern feindlich zusammen, schlugen den Beherrscher derselben, Valens, in der furchtbaren Schlacht bei Adrianopel (378), verheerten die oströmischen Provinzen gräßlich und bedrohten sogar Italien. Westroms damaliger Regent, Gratian, bekleidete in dieser Bedrängnis den waffenkundigen Spanier Theodosius mit der Würde eines Augustus über Ostrom, der mit Waffen und diplomatischen Künsten den Gotenkrieg beendigte und dann, die mörderische Zwietracht, welche im weströmischen Kaiserhaus wütete, klug benutzend, auch des Abendlandes Thron sich aneignete. Unter dem Zepter dieses Gewaltigen war das ganze römische Weltreich zum letztenmal vereinigt. Vermöge seines Testamentes teilte es Theodosius bei seinem Tode unter seine schwachen Söhne Arkadius, welchem das Morgenland mit Konstantinopel, und Honorius, welchem das Abendland mit Rom zufiel. Tatsächlich aber wurde die römische Welt schon von »Barbaren« beherrscht, indem Ostrom von dem Minister Rufinus, einem Gallier, Westrom von dem Minister Stilicho, einem Vandalen, regiert ward. Des Rufinus Neid auf Stilicho reizte den König der Westgoten Alarich zu einem Einfalle in die Provinzen des weströmischen Reiches. Sengend und mordend durchzogen die Goten Griechenland, zerstörend und mit Füßen tretend, was von hellenischer Kultur dort noch übrig war, und brachen dann in Oberitalien ein. Allein des Stilicho Kriegskunst brachte ihnen in zwei Schlachten (403) solche Verluste bei, daß Alarich für gut fand, einstweilen nach Illyrien zurückzugehen. Auch dem Einbruche gewaltiger Scharen von Burgunden, Vandalen, Sueven und anderen germanischen Stämmen in Italien, welcher nach dem Rückzuge Alarichs erfolgte, wußte Stilicho durch den Sieg bei Fiesole (405) wirksam zu begegnen. Radagais, der Herzog der verbündeten Germanen, fiel in dieser Schlacht. Die Trümmer seines Heeres traten in römischen Sold oder warfen sich, in Verbindung mit Alemannen, Herulern und anderen auf Gallien, das sie von einem Ende bis zum andern mit Verwüstung erfüllten. In diesem schrecklichen Waffengewirre gründeten die Burgunden das burgundische Reich, welches, die westliche Schweiz und das östliche Gallien umfassend, vom Mittelmeere bis zu den Vogesen reichte und Worms zur Hauptstadt hatte. Vandalen, Sueven und Alanen drangen erobernd von Gallien aus in die Pyrenäische Halbinsel ein, deren nordwestlichen Teil die Sueven in Besitz nahmen, während die Alanen in Portugal (Lusitanien) sich niederließen und die Vandalen Südspanien besetzten, von wo aus sie nach zwanzig Jahren unter Geiserich nach Nordafrika hinüberfuhren und dort auf den Trümmern römischer Provinzen ein großes Vandalenreich gründeten. Inzwischen hatten Hofintrigen Westrom seines trefflichen Lenkers Stilicho beraubt, und so fand Alarich bei seinem zweiten Einfall in Italien keinen ebenbürtigen Gegner mehr. Im Jahre 410 erstürmten die Goten die Mauern der alten Roma, welche die Welt so lange beherrscht hatte und sie, als Sitz der Päpste, später wieder beherrschen sollte. Alarich starb bald darauf in Unteritalien in der Blüte männlicher Vollkraft. Er war so recht ein Held, wie germanisches Heldenlied ihn liebte, und selbst sein Begräbnis in dem Bette des abgeleiteten und wieder zurückgeleiteten Busento hat etwas Dichterisches. Alarichs Schwager Athaulf führte infolge eines mit Honorius abgeschlossenen Vertrages die Goten nach Gallien, wo sie im Süden des Landes das westgotische Reich mit der Hauptstadt Toulouse gründeten, welches sich, als die Vandalen Spanien geräumt, allmählich über das letztere Land ausdehnte, während Südgallien später an die Franken kam.

Nr. 48. Holzschnitt aus einem symbolischen Roman.

Nr. 49. N. Nelli, Das Frauenbadhaus.

Nr. 50. Rubens, Ein Reigen im Grünen.

Nach Ablauf der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts erhoben sich die Hunnen, die wir in Ungarn verlassen, zu neuer verheerender Wanderung, Attila, in der deutschen Sage Etzel, genannt Gottes Geißel (Godegisel), war der Führer ihrer Horden, deren Anzahl auf mehr als eine halbe Million Krieger sich belief. Durch Österreich und Bayern an den Rhein heraufziehend, vernichtete Attila in Worms das burgundische Königshaus, brach in Gallien ein und legte alles Land bis an die Loire wüste. Hier aber stellte sich ihm des weströmischen Reiches letzter Schirm und Hort, der tapfere Aëtius mit einem aus römischen Truppen, aus Burgunden, Westgoten und Franken bestehenden Heere entgegen und hemmte durch die mörderische Schlacht auf der katalaunischen Ebene (bei Chalons an der Marne, im Jahre 451) die hunnische Invasion. Von diesem Schlachtfelde, welches 162 000 Leichen deckten, wandte sich Attila rückwärts, um im folgenden Jahre in Oberitalien einzufallen. Des römischen Bischofs Leo Beredsamkeit soll ihn zu einem Friedensschlusse mit Kaiser Valentinian III. bewogen haben. Kurz darauf machte ein Blutsturz, von welchem der große Eroberer in der Brautnacht, die er mit der schönen burgundischen Ildiko feierte, befallen wurde, Attilas Leben ein Ende (453). Mit ihm war der gewaltige Geist dahin, der das Hunnenreich zusammengehalten, und es zerfiel alsbald in seine widerstrebenden Teile.

Diese Zeit allgemeiner Auflösung, Neuschaffung und Wiederzerstörung von Staaten und Reichen führte endlich auch das letzte Gericht über Westrom herauf. Die zahlreichen germanischen Kriegerscharen, welche in römischen Diensten standen, verlangten, schon lange tatsächlich die Herren Italiens, von dem letzten weströmischen Schattenkaiser Romulus Augustulus die formelle Abtretung eines Drittels italischen Bodens zu ihren Gunsten. Als dies verweigert wurde, entsetzten die germanischen Krieger den Kaiser des Thrones und erhoben auf denselben ihren Anführer, den Heruler Odoaker, dem der Sage nach ein christlicher Missionär, namens Severinus, vormals daheim in Norikum seine dereinstige Erhebung prophezeit hatte (476). Zwölf Jahre lang hatte, nach solchem Ende des weströmischen Reichs, Odoaker unter dem Titel eines Königs von Italien geherrscht, als byzantinische Aufreizung den König der Ostgoten, Theodorich, zum Einbruch in Italien lockte. Die Ostgoten hatten sich nach Attilas Tode von dem nur locker auf ihnen liegenden Joche der Hunnen freigemacht. Jetzt brachen sie, 200 000 wehrhafte Männer, gefolgt von Weibern und Kindern, aus ihren Sitzen in Pannonien und Mösien nach Italien auf. Bei Verona wurde Odoaker von Theodorich, welcher in der deutschen Sage Dietrich von Bern (Verona) heißt, überwunden, und der Sieger errichtete nun das ostgotische Reich, welches ganz Italien einschloß und bis an die Donau in Österreich hinaufreichte. Theodorich machte seine Goten zu Zinsherren von allem Grund und Boden und wies ihnen ausschließlich die Waffenführung zu. Daneben aber begünstigte er eine Verschmelzung des römischen und germanischen Wesens in Verwaltung, Gesetzgebung und Lebensweise. Auch der Rettung der Überbleibsel antiker Bildung bewies er sich nicht abgeneigt. Unter seiner Regierung lebten und schrieben der letzte berühmte Philosoph der alten Welt Boëthius, dessen Buch »Von den Trostgründen der Philosophie im Unglück«, obgleich von heidnisch wissenschaftlichem Geiste eingegeben, ein Lieblingsbuch mittelalterlicher Gelehrsamkeit wurde, und der Geschichtschreiber Kassiodorus, der auf die Bildung des Mittelalters höchst bedeutenden Einfluß geübt hat. Von ihm rührt nämlich die bekannte Einteilung aller für nötig erachteten Schulwissenschaften in das sogenannte Trivium (Grammatik, Rhetorik, Dialektik) für die unteren Klassen und in das sogenannte Quadrivium (Arithmetik, Musik, Geometrie, Astronomie) für die oberen Klassen her, welche Disziplinen unter dem Namen der sieben freien Künste Grundlage und Lehrstoff alles mittelalterlichen Unterrichts wurden und blieben.

Nr. 51. Meckenem, Die Tänzer.

Nr. 52. Beham, Der bettelnde Mönch.

Indessen neigte sich die ostgotische Herrlichkeit in Italien nach Theodorichs Tod rasch dem Untergange zu. Nach harten Kämpfen erlagen die Ostgoten, obgleich von so glorreichen Helden, wie Totila und Teja geführt, der Kriegskunst byzantinischer Heere, welche der oströmische Kaiser Justinian unter seinen genialen Feldherren Belisar und Narses nach Italien geschickt hatte. Nach dem Falle des Ostgotenreiches (554) verwaltete Narses Italien als oströmische Provinz, bis er, kurz vor seinem Tode, durch höfischen Undank bewogen wurde, den germanischen Stamm der Langobarden aus Pannonien, wohin er von der Niederelbe gezogen war, über die Alpen zu rufen. Unter ihrem König Albuin kamen die Langobarden und gründeten in Oberitalien das Langobardenreich mit der Hauptstadt Pavia. Albuin selbst hatte sich seines neuen Besitzes nicht lange zu erfreuen, und sein Ausgang bezeugt recht grell die Wildheit und Roheit jener Zeit. In der Trunkenheit eines Gelages hatte er seine Frau Rosamunde, die Tochter des von ihm erschlagenen Gepidenkönigs Kunimund, gezwungen, aus dem Schädel ihres Vaters, der nach germanischer Sitte als Trinkschale kreiste, zu trinken. Rosamunde rächte diese Grausamkeit, indem sie um den Preis des Genusses ihrer Reize einen Mörder erkaufte, welcher den König in Schlafe überfiel und tötete. Das Langobardenreich selbst wußte sich zwei Jahrhunderte zu erhalten, bis es im 8. Jahrhundert dem fränkischen Eroberer Karl erlag.

Die Franken am Niederrhein und in Belgien waren geteilt in die ripuarischen und salischen Franken. Als der tiefschlaue, gewissenlose und streitfertige Chlodwig über letztere zur Herrschaft gelangt war, wußte er in der Form einer Bundesgenossenschaft auch die ersteren von sich abhängig zu machen und warf sich dann mit der ganzen Wucht der Frankenmacht auf die Alemannen, welche sich rheinabwärts ausgedehnt hatten und von Chlodwig in der großen Schlacht bei dem zwischen Aachen und Bonn gelegenen Zülpich entscheidend geschlagen wurden (496). Der Sieger, welcher nun das Frankenland rheinaufwärts bis an den Neckar, später durch die Bewältigung der Burgunden bis an die Rhone und durch Unterwerfung der Westgoten in Frankreich bis an die Garonne ausdehnte, trat zum Christentum über und eröffnete so recht eigentlich die Reihe jener »allerchristlichsten« Könige – diesen Titel gab ihm die Geistlichkeit –, welche im Namen und unter dem Deckmantel der Religion die verabscheuungswürdigsten Frevel übten. Die Art und Weise, in welcher Chlodwig zur Durchführung seiner politischen Pläne des Christentums sich bediente, zeigt mit erschreckender Wahrheit, wie tief dasselbe von der idealen Höhe seines Ursprunges im 6. Jahrhundert bereits herabgesunken war. In der Tat, es war schon einerseits zum lächerlichsten und zugleich unduldsamsten Fetischismus, andererseits zum unterwürfigsten und bequemsten Hilfsmittel des Despotismus geworden, und erst der Blütezeit des Rittertums war es vorbehalten, ihm wieder eine etwas idealere Färbung zu geben, namentlich durch Übertragung der Konsequenzen des Mariakultus auf die Poesie und die gesellige Sitte. Chlodwigs Verworfenheit erbte in seiner Dynastie fort, welche nach einem alten fabelhaften Stammkönig der Franken, Merovig, die merovigische heißt. Selbst die unsittlichste Phantasie würde sich vergebens abmühen, Laster und Greuel zu entsinnen, wie sie in dem merovigischen Hause heimisch waren. Rohester Aberglaube, wildeste Sinnlichkeit, wütende Habsucht, Meineid, Verrat, Blutschande, Giftmischerei, Verwandtenmord, abgefeimteste Bosheit und Grausamkeit sind die Hauptzüge des Gemäldes, welches uns der Chronikschreiber Gregor von Tours (starb 595) von jener Zeit entworfen hat. Alles aber überboten die Freveltaten der beiden merovigischen Königsweiber Fredegund und Brunhild, an welchen die menschliche Natur gezeigt hat, was sie in kolossaler Lasterhaftigkeit zu leisten vermöge. Die Geschichte dieser beiden Weiber ist eine lange entsetzliche Tragödie, die einen gräßlichen Schluß erhielt durch das Ende Brunhilds, welche Chlotar II., ihrer Todfeindin Fredegund Sohn, besiegte, gefangen nahm, drei Tage foltern, endlich an den Schweif eines wilden Rosses binden und so totschleifen ließ (613). Stellen wir diese Szene mit dem Ausgang Albuins zusammen und vergegenwärtigen wir uns, daß in einem der merovigischen Verwandtenkriege einst in einer Schlacht von beiden Seiten mit solcher Wut gestritten wurde, daß die Erschlagenen keinen Raum hatten, zu Boden zu sinken, sondern, eingestaut zwischen die Kämpfenden, wie Lebendige aufrecht mit fortgeschoben wurden: so werden wir von der bestialischen Wildheit der Völkerwanderungsperiode uns unschwer eine Vorstellung machen können.

Nr. 53. Gesellschaft im Freien beim Kartenspiel.

Von dem »Christentum« jener Zeit im allgemeinen und von dem »germanisch-christlichen« Wesen im besonderen gibt Gregors Frankenchronik ein treues, freilich haarsträubend scheusäliges Bild. Die schmachvollsten Laster, die verworfensten Tücken, die ruchlosesten Frevel gehörten zum täglichen Leben der verchristlichten Franken. Und wie hätte das anders sein können? War doch die »liebevolle Lehrerin und Bildnerin der Völker«, die Kirche dieser Zeit, in Wahrheit und Wirklichkeit selber eine rohe und lasterhafte Barbarin. Wie konnte sie der Barbarei wehren? Dieses »Christentum« ist alles Wahrheitsgefühls, alles Rechtssinnes bar und ledig gewesen; es hatte nicht einmal eine dunkle Ahnung, geschweige ein klares Bewußtsein von dem Besseren und Edleren im Menschen. Die angebliche »Lehrerin und Bildnerin der Völker«, mußte sich selber erst einigermaßen entbarbarisieren, mußte zuvor beim antiken Heidentum in die Schule gehen, bevor sie auf das germanische Heidentum zivilisierend einzuwirken vermochte. Die Kirche der Zeit Gregors von Tours vermochte das nicht. Vorragendstes Beispiel hierfür der von der Kirche so hoch gepriesene Bekenner und Bekehrer Chlodwig oder Chlodovech selbst. Seine gräßlichsten Greueltaten und schandbarsten Scheusäligkeiten hat dieser »christliche« König erst nach seiner Bekehrung begangen. Gregor, der fromme Bischof von Tours, erzählt uns breitspurig naiv diese Chlodovechschen Greueltaten; dann zieht er sozusagen die Summe der Chlodovechigkeiten in dem berüchtigten Satze: »Tag für Tag warf Gott seine (Chlodovechs) Feinde vor ihm zu Boden und vergrößerte sein Reich, darum, weil er rechten Herzens vor ihm wandelte und tat, was in seinen Augen wohlgefällig war.«

Nr. 54. Burgkmair, Nackt im Bett liegende Frau.

Nr. 55. Burgkmair, Die Völlerei des Adels.

In dem Herabkommen und schließlichen Verderben der merovingischen Dynastie machte sich der träge schlürfende Gang der Nemesis hörbar. Wie die Könige aus diesem Hause zuletzt so versimpelt waren, daß sie als »faule« oder »nichtstuende« ein blödsinniges Dasein hinschleppten, wie allmählich ihre Hausmeier (Majordomus) alle Regierungsgewalt an sich rissen, wie diese Gewalt in der Familie der Pippine von Heristall erblich wurde, wie endlich der Majordomus Pippin der Kurze den letzten Meroviger entthronte und an seiner Statt König der Franken wurde (752), braucht hier nicht des näheren erzählt zu werden. Ebensowenig, wie Pippins Sohn Karl, genannt der Große, das Frankenreich zu einer Weltmonarchie erweiterte, wie er, namentlich durch Besiegung und grausame Christanisierung der Sachsen, die unter ihrem heldischen Herzog Witukind altgermanische Nationalität und Religion verteidigten, ganz Deutschland sich unterwarf, wie er endlich, vom Papst Leo III. zum römischen Kaiser gekrönt – eine Szene, von welcher die Päpste später das Recht herleiteten, die deutschen Könige in ihrer Würde zu bestätigen – das abendländische Kaisertum erneuerte (800), zugleich aber auch durch Bestätigung der Länderschenkungen seines Vaters an den päpstlichen Stuhl und durch Hinzufügung neuer den Grund zur weltlichen Papstmacht legte.

Karl entschied den Sieg des römischen Christentums über das heidnische Germanentum. Er hatte wohl begriffen, welche Hilfsmittel die Bundesgenossenschaft einer Kirche bot, die den Begriff einer von der Gottheit unmittelbar ausgehenden und nur ihr verantwortlichen fürstlichen Majestät aufstellte, welcher den Germanen bisher völlig unbekannt gewesen, und leidenden, unbedingten Gehorsam gegen diese Majestät predigte. Zwar schon die häufige Berührung mit den Ost- und Weströmern hatte die Germanen mit dem römisch-fürstlichen Wesen bekannt gemacht, wie die während der Völkerwanderung allmählich unter ihnen aufgekommenen römischen Herrscher- und Herrentitel Rex, Dux, Comes anzeigen, allein erst durch Karl wurde jene große Umwandlung der germanischen Staatsverfassung bewerkstelligt, welche die Souveränität von der Volksversammlung der Freien (Thing) auf die Person des Fürsten übertrug. Mit Karl beginnt demnach eine neue Staatsperiode, mithin auch ein neues Kulturzeitalter für Deutschland, das christkatholisch-germanische.

Von der Völkerwanderung an hörte die deutsche Kultur auf, selbständig zu sein, indem sie fortan in jeder Beziehung von der romanischen Bildung stark beeinflußt wurde. Romanen nennt man, wie bekannt, die Mischlingsnationen, welche aus der Vermischung der germanischen Eroberer mit der unterworfenen Bewohnerschaft der römischen Provinzen hervorgingen, also vorzugsweise die Italiker, Franzosen, Spanier und Portugiesen. Die Eroberer mischten auch ihre Sprache mit der der besiegten Römer, und weil die letztere einer vollendeteren Entwicklung und Gestalt sich erfreute, so unterwarf sie naturgemäß die roheren Idiome der Sieger dergestalt, daß das Latein in den vormals weströmischen Provinzen für Rede und Schrift durchgreifende Grundlage ward und blieb. Freilich mußte in diesem sprachlichen Prozesse die lateinische Sprache der Aufnahme vieler fremder Elemente sich unterziehen, ging durch Verarbeitung derselben ihrer Eigentümlichkeit verlustig und modelte sich im Volksmunde, während das eigentliche Latein fortdauernd die Sprache der Kirche und der Gelehrten blieb, allmählich zu dem sogenannten Romanzo, einem Idiom, welches in den romanischen Ländern ziemlich lange allgemeine Geltung hatte, bis sich von demselben mit der schärferen Scheidung der einzelnen romanischen Nationalitäten auch die verschiedenen romanischen Mundarten abzweigten. Der dichterischen Form des Romanzo wurde die Silbenzählung eigen und der Endreim, sei es, daß letztere, wie einige wollen, aus der neulateinischen Poesie, wie sie aus der römisch-kirchlichen Dichtung sich entwickelte, in die romanische überging, oder aber, wie andere mit nicht geringer Wahrscheinlichkeit behaupten, aus der reimreichen Dichtung der Araber in Spanien. Die romanische Poesie hat aber höchst bedeutend auf die mittelalterlich-deutsche eingewirkt, und so verdrängte auch der romanische Endreim schon frühe den germanischen Stabreim. Wie hierbei, so verloren überhaupt die Germanen bei ihrer Mischung mit den Südländern nur, um andererseits zu gewinnen. Die Einbuße ihrer Urgeschichte, ihrer nationalen Heldensage, also des Fundamentes, auf welchem die selbständige historische Entwicklung eines Volkes fußt, wurde wenigstens einigermaßen dadurch aufgewogen, daß des Südens Geschmeidigkeit die Starrheit und Roheit der nordischen Kraft milderte, und daß die Brutalität des germanischen Feudalismus in der heiteren Beweglichkeit südlichen Volkslebens ein heilsames Gegengewicht fand. Nicht zu übersehen ist ferner, daß der Austausch nordischer und südlicher Überlieferungen, Mythen und Sagen ein poetisches Kapital häufte, welches die Dichtkunst bis heute nicht zu erschöpfen vermochte. Endlich verdankt man der durch die Einwanderung der Nordländer wieder physisch aufgefrischten südlichen Lebensfreudigkeit die Vermenschlichung, welche das jüdisch-starr spiritualistische Dogma im Katholizismus erfuhr.

Nr. 56. Lautenspielerin.

Durch den beim antiken Heidentum in die Schule gegangenen Katholizismus wurde das Christentum in die Sphäre der Kunst erhoben. Da er, das dogmatische Skelett mit Fleisch bekleidend, mehr auf die Sinne und das Gemüt als auf den Geist des Menschen wirken wollte, schuf er die christliche Kunst, indem er, mit Wiederbelebung und Anwendung des dichterischen Wortes, der Musik, der Architektur, Skulptur, Malerei, ja sogar der Schauspielkunst, den ganzen Gottesdienst künstlerisch gestaltete. In der phantasievollen Symbolik des Katholizismus wurzelte die Romantik, die Blüte des mittelalterlichen Lebens. Das Wort ist romanisch, und ihren Leib verdankt auch die Romantik den romanischen Völkern; aber die Seele hat ihr das Germanentum eingehaucht. Die Seele ist das romantische Liebesideal, welches das Weib zum Mittelpunkte des Lebens machte. Die Strahlen dieser neuen Liebessonne gingen zunächst von dem Mariakultus aus, welcher von den Germanen mit Enthusiasmus aufgenommen wurde, weil er der urdeutschen Verehrung des Weibes entsprach. Vermöge ihrer Begeisterung für diesen Kultus machten die Germanen die Verachtung zunichte, womit Apostel und Kirchenväter das Weib angesehen wissen wollten. Die wegwerfende Art, womit Paulus, die schmutzigen Ausdrücke, womit die Kirchenväter von dem Weibe und dem Umgange mit ihm gesprochen hatten, wurden erst durch die Romantik vergütet. Der germanisch-innerliche Zug derselben umgab die Liebe mit einem Heiligenschein. Wie ganz anders als das Urchristentum unsere Ahnen die Stellung des Weibes aufgefaßt haben, kann schon folgendes Beispiel dartun. In einem alten deutschen Mysterium wird die Hochzeit von Kana dargestellt. Die Mutter Jesu bittet ihn um Beschaffung von Wein. Das Evangelium läßt den Sohn kurzweg grob der Mutter antworten: »Weib, was hab' ich mit dir zu schaffen?« Aber der deutsche Dichter verwandelt diese brutal orientalische Anrede in die Worte: »Reines Weib und Mutter mein.« Ja, die germanische Minne (vom althochd. Wort meinan, meinen, gedenken, lieben), die Gottes- und Frauenminne, ist die Seele der Romantik, das zuerst von den romanischen Völkern ausgebildete Rittertum ihr Leib.

Nr. 57. Dürer, Männerbad.

In Betracht der Umgestaltung des Kulturlebens unserer Altvorderen durch die Einführung des Christentums darf die Kulturgeschichte nicht unterlassen, einen Blick auf die Umstände und Mittel zu werfen, welche diese Einführung ermöglichten. Der Politik der römischen Bischöfe, die mit zähester Beharrlichkeit auf ihrem Wege zum Prinzipat über die christliche Kirche fortwandelten, konnte es nicht entgehen, welcher Zuwachs an Einfluß und Macht ihnen entspringen müßte aus der Einverleibung der nordischen Völker in die Kirche. Sie fanden zur Ausführung dieses Unternehmens Werkzeuge, deren Eigenschaften dem angestrebten Zwecke vollkommen entsprachen; denn es heißt nur gerecht sein, wenn man anerkennt, daß die Missionäre, welche der römische Stuhl über die Alpen sandte, in ihrem Bekehrungsgeschäfte nach Befund der Umstände ebensoviel Schlauheit als Mut, ebensoviel Geschmeidigkeit als Tatkraft entwickelten. Ihre Unbedenklichkeit in der Wahl der Mittel erklärt die Raschheit und Größe ihrer Erfolge. Schon im 4. Jahrhundert waren längs des Rheins und der Donau, soweit römische Herrschaft oder römischer Einfluß reichte, christliche Kirchen und Bistümer gegründet worden, wo ihnen römische Pflanzstädte gerade festere Anhaltspunkte boten. Auch hatten da und dort Missionäre auf eigene Hand das Bekehrungsgeschäft getrieben, wie in Alemannien und am Main, und zu Anfang des 8. Jahrhunderts war das Christentum unter fränkischem Schutze schon weit in die deutschen Wälder hinein, teilweise bis zur Saale und Elbe vorgedrungen. Allein ihre eigentliche Begründung, ihre feste Norm und Form hat die christliche Kirche in Deutschland doch erst durch Winfrid, genannt Bonifazius (680-755), erhalten, der vom päpstlichen Stuhle förmlich zu seiner Bekehrungsarbeit bevollmächtigt war. Der Sturz der uralten, dem Donar geweihten, weitumher als nationales Heiligtum verehrten Eiche zu Geismar in Hessen, welche unter Winfrids Beilschlägen fiel, verkündete den Untergang des germanischen Heidentums. Bis zur Bigotterie gläubig, ein Fanatiker, aber dabei, wie die meisten Fanatiker, einer bedeutenden Dosis diplomatischer Schlauheit keineswegs ermangelnd, war Bonifazius dem römischen Stuhle, welcher ihn zum ersten Erzbischof von Mainz (Moguntia) einsetzte, mit unbedingter Anhänglichkeit ergeben, und sein Streben, die junge germanische Kirche, welche er durch Gründung von Klöstern und Bistümern, durch Einführung von geistlichen Synoden und andere Institute sicherte, der päpstlichen Gewalt zu unterwerfen, gelang nur zu gut. Die deutsche Kulturgeschichtschreibung muß diesem schlauen und energischen Mönch eine vorragende Stellung einräumen; denn Winfrids Wirken hat zweifelsohne ein Motiv geschaffen, welches in der gesamten deutschen Kulturbewegung zeitweise immer wieder gewaltig sich erwies und in unsern eigenen Tagen wiederum so gewaltig als nur jemals vordem: das Motiv der Opposition des germanischen Freiheitsprinzips und Selbstbestimmungsrechtes gegen das romanische Autoritätsprinzip und dessen Wunsch und Willen in der Form einer geistlichen Universaldespotie sich zu verwirklichen.

Nr. 58. Festmahl am Bischofshofe in Trier.

Man würde jedoch irren, wollte man das Aufkommen des Christentums unter unseren Vorfahren vorwiegend als eine Sache der Überzeugung betrachten. Mit welcher Abneigung viele deutsche Stämme den neuen Glauben betrachteten, wie sie sich gegen die an demselben haftende Leistung des Zehnten sträubten, beweist namentlich der Widerstand der Sachsen, welchen Karl der Große nur in Strömen von Blut zu ersticken vermochte. Es ging, wie bei allen großen Umwälzungen, auch hier sehr unsauber zu. Von einer gewissen Erkenntnis des Christentums war bei der Masse der Bekehrten gar nicht die Rede. Was Indolenz, Neugierde, materielles Interesse nicht zuwege brachten, verrichteten List und Gewalt. Die polytheistischen Religionen sind an und für sich nicht so unduldsam wie die monotheistischen. Unseren Ahnen konnte es demnach nicht so schwer fallen, in die Zahl ihrer Götter noch einen neuen, den Christus, aufzunehmen. Auch den jüdischen Jahve, dessen wilder Grimm den eigenen Sohn sich zum Opfer bringen ließ, konnten sie, die gewohnt waren, ihren Göttern Menschen zu opfern, unschwer sich gefallen lassen. Der christliche Teufel entsprach ganz gut ihrem Loki, wie ihren Halbgöttern und Genien die christlichen Heiligen entsprachen. Thors und Odins Wunder machten ihnen auch die der christlichen Götter glaubhaft, die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele war ihnen nicht fremd, und das Dogma vom Jüngsten Gericht konnte ihnen ganz gut als eine Version ihrer Vorstellung von der Götterdämmerung erscheinen. Welche Macht sodann sinnliche Pracht auf die Gemüter der Menschen übte, hatten die christlichen Priester schon bei ihrem Kampfe gegen das griechisch-römische Heidentum erprobt. Der Wetteifer der Arianer und Athanasianer, es einander in kirchlichem Gepränge zuvorzutun, hatte Bilderdienst und Zeremonienwesen noch rascher ausgebildet, und so vermochte die Kirche den Germanen liturgische Schauspiele zu bieten, ob deren Pomp und Prunk diese Naturkinder in ehrfurchtsvollstes Staunen geraten mußten. Bewunderung ist aber stets die Brücke zur Anhänglichkeit, welche sich die christlichen Priester um so leichter zu erwerben wußten, als eine einheimische heidnische Priesterkaste, mit deren Interessen sie in Zwiespalt kommen konnten, gar nicht vorhanden war. Die Bekehrer suchten auch den Bekehrten das Joch des neuen Glaubens möglichst leicht zu machen. Sie begnügten sich damit, daß die Proselyten Gebete hersagen lernten, sich mit dem Taufwasser begießen ließen, für gar zu grobe Verbrechen ein äußerliches Bußwerk verrichteten, etwa eine Wallfahrt zu einem gepriesenen Heiligtum machten, was ja auch schon ein urdeutsch religiöser Brauch gewesen, und vor allem nicht vergaßen, die Kirche zu beschenken. Wie oberflächlich die Bekehrung war, verrät der Umstand, daß es zur Zeit des Bonifazius Priester in Deutschland gab, welche im Namen Christi tauften und daneben dem Donar opferten. Auch roheste Habsucht der zu Bekehrenden spielte in dem Bekehrungswerke keine kleine Rolle. Der Umstand, daß man die Täuflinge zu beschenken pflegte, mehrte ihre Zahl und führte manchen komischen Auftritt herbei. So pflegten zur Osterzeit Dänen am Hofe des glaubenseifrigen Kaisers Ludwig sich einzufinden, um sich taufen zu lassen, wobei man sie mit einem schönen weißen Gewande beschenkte, welches symbolische Bedeutung hatte. Einmal war eine unerwartet große Anzahl erschienen, und die bereitgehaltenen Gewänder reichten nicht aus. Eilends ließ der Kaiser Bettzeug zusammenschneiden und Taufkleider daraus machen. Solches Gewand sagte aber einem dänischen Häuptling übel zu, und zornig rief er aus: »Hab' ich mich doch schon zehnmal hier taufen lassen und jedesmal das schönste weiße Kleid bekommen; aber ein Sack wie der da steht einem Krieger nicht an, und schämte ich mich nicht, nackt zu gehen, so würd' ich dir den Lappen samt deinem Christus an den Kopf werfen.« Daß ferner in der Heidenbekehrung die Weiber eine große Rolle spielten, beweisen viele historische Zeugnisse. Die christlichen Priester hatten sich die Hinneigung der Frauen zur religiösen Schwärmerei wie ihren Einfluß auf das Herz der Männer frühzeitig nutzbar und aus jeder Weiberschürze eine Glaubensfahne zu machen gewußt. Christliche Prinzessinnen, welche an heidnische Fürsten verheiratet wurden, wirkten zahlreiche Bekehrungswunder. Die größte Bekehrungskraft wohnte indessen dem Schwert inne. Wie von dieser Kraft im großen Stile Gebrauch gemacht wurde, zeigen die Sachsenkriege Karls, der ja an einer Stelle an fünftausend Sachsen niedermetzeln ließ, welche sein Christentum und Königtum verschmähten.

Nr. 59. Römische Juden vor Heinrich VII.

Wenn dergestalt die Bekehrung zum Christentum meist nur eine äußerliche war, so soll damit nicht geleugnet werden, daß die neue Lehre, wie sie in der Kirche sich festgelegt hatte, bei den nachfolgenden Generationen mehr ins Fleisch und Blut übergegangen sei. Das germanische Gemüt übte bald seine religiöse Kraft, und deutscher Tiefsinn versenkte sich mit schwärmerischer Innigkeit in die Mysterien des neuen Glaubens. Auch drohte von außen her, von dem eroberungssüchtigen Mohammedanismus, eine Gefahr, welche sehr viel dazu beitrug, die christliche Welt in sich zu befestigen. Allerdings war durch den großen Sieg, welchen der fränkische Hausmeier Karl Martell an der Spitze der Christen über die aus Spanien, wo sie das westgotische Reich vernichtet hatten, nach Frankreich vorgedrungenen Araber bei Poitiers erfochten hatte (732), dieser Gefahr die schärfste Spitze abgebrochen worden: allein das ganze Mittelalter hindurch schlang die feindliche Stellung, welche die mohammedanische Welt gegenüber der christlichen einnahm, ein Band der Gemeinschaft um die letztere. Als gefeierter Repräsentant solcher Einheit steht am Eingange des Mittelalters Kaiser Karl da, welchen, seit er in Nordspanien gegen die Araber glücklich gekriegt hatte, Sage und Geschichte vorzugsweise als christlichen Helden und Heerfürsten, sowie auch als von den Mohammedanern durch Abordnung von Gesandtschaften an ihn erkannten Schirm und Hort der Christenheit aufzufassen und darzustellen liebte. Wir kehren zu ihm zurück, sobald wir das Auge noch rasch auf die spärliche literarische Erbschaft zurückgewandt, welche uns die vorkarlingische Zeit hinterlassen hat.

Alle Poesie hat ihren Ursprung im Volke, und des Naturlautes regelloser Klang zeigt den Modulationen der Kunst den Weg. Daß unsere Vorfahren gesangbegabt waren und solcher Begabung, sich übend, sich freuten, das wissen wir mit Bestimmtheit. Wenn wir aber den angelsächsischen »Beowulf« beiseite lassen, so ist zu sagen, daß von den waldursprünglichen Liedern deutscher Vorzeit nur spärlichste Überreste auf uns gekommen sind. In erster Reihe stehen hier die schon oben erwähnten Merseburger Zauberformeln, in zweiter die älteste, und nur bruchstückweise bewahrte Fassung des Hildebrandliedes. Wie frühe deutsche Volkspoesie sich gewerbsmäßige Pfleger und Träger geschaffen, ist unbekannt; schon sehr zeitig jedoch gab es fahrende Sänger, welche die heimischen Heldenlieder vor dem Volke und den Fürsten »sangen und sagten«, d. i. rezitativartig vortrugen unter Begleitung der Harfe, der Zither und später auch der Fiedel. Das Gesetz der Betonung, noch jetzt unserer Verskunst oberstes, mag wohl schon bei ihren urzeitlichen ungefügen Versuchen seine naturgemäße Geltung gehabt haben. Aus dem Anfange des 9. Jahrhunderts stammen die ältesten regelmäßigen deutschen Verse, welche uns gerettet worden. Wir dürfen in ihnen, die aus Langzeilen mit acht Hebungen bestehen, wohl das uralte Maß des volksmäßigen Heldenliedes vermuten. Bis ins 8. und 9. Jahrhundert war das Bindemittel solcher Verse die Alliteration oder der Stabreim, von da ab der Endreim. Zwei Langzeilen bildeten die älteste Versstrophe. Die Völkerwanderung störte jedoch die stetig nationale Entwicklung unserer alten Poesie. In ihrem Tumulte verloren sich ja die alten Stammsagen aus dem Gedächtnisse der germanischen Völker. Verchristlichung und Verschmelzung mit den Südländern pflanzten in die Seelen unserer Ahnen die Keime der Romantik, welche üppig aufschießend das altgermanisch Heidnische in den neuen Sagenkreisen, die in und nach der Völkerwanderung um vorragende Heldengestalten sich bildeten, rasch überwucherten.

Nr. 60. Holsteyn, Gemeinsame Badestube.

Nr. 61. Bock, Badevergnügen im Freien.