|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Geist und Formen der Romantik. – Die gaya scienza. – Ihre Stoffe. – Die »höfische« Dichtung. – »Herren« und »Meister«. – Die Ritterepopöe. – Die Gralsage. – Das Rolandslied und das Alexanderlied. – Heinrich von Veldeke. – Hartmann. – Wolfram und sein »Parzival«. – Gottfried und sein »Tristan«. – Ihre Nachahmer. – Verfall der Ritterepik. – Die volksmäßig-nationale Heldendichtung. – Das Nibelungenlied und das Gudrunlied. – Absinken der volksmäßigen Epik zum Volksroman. – Der Minnegesang. – Walter von der Vogelweide. – Die Lehrdichtung. – Zugabe: Weibliches Schönheitsideal der höfischen Dichter.

Eine Gesellschaft, wie wir sie im vorhergehenden Abschnitte zu schildern versuchten, war während ihrer Blütenjahre wohl geeignet, eine reiche Literatur zu schaffen; allein diese mußte wie die Kreise, in welchen sie entstand, durchaus mehr ein ausländisches als ein nationales Gepräge tragen. Die mittelalterliche deutsche Kultur war überhaupt in viel höherem Grade eine empfangende und nachbildende als eine originale und mustergebende. Erst mit den zahlreichen und bedeutenden künstlerischen und mechanischen Erfindungen, welche während des 13., 14., 15. und 16. Jahrhunderts in Deutschland gemacht wurden, begann es die Rückzahlung der zahlreichen Kulturanleihen, die es zuvor in der Fremde aufgenommen hatte. Dann wurde Deutschland durch die Reformation für eine Weile Europas geistiger Mittelpunkt; aber bald begann wieder eine lange Periode der Nachahmung, welcher erst der großartige Aufschwung deutscher Dichtung und Wissenschaft in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ein Ende machte, so zwar, daß von da ab Deutschland als eine geistige Weltmacht allwärtshin Einfluß zu üben begann.

Wie Frankreich die Bildungsstätte des Rittertums war, so muß es auch als Heimat der ritterlichen Poesie anerkannt werden. Von Frankreich aus unternahm die Romantik ihre Eroberungszüge durch das Abendland. Der Kern der Romantik ist der christliche Spiritualismus, das absolute christliche Abhängigkeitsgefühl von dem Gott, das christliche Sehnsuchtsgefühl nach dem Jenseits, die christliche Glaubensmystik, die christliche Erinnerung an ein angeblich verlorenes Paradies, mit einem Worte die christliche Vorstellung eines unversöhnlichen Gegensatzes zwischen Geist und Materie. In solcher Einseitigkeit hätte sie aber künstlerisch und sozial unmöglich zur Erscheinung kommen können, hätte sich ihr nicht das Rittertum als Gefäß, als Leib dargeboten und wäre sie auf die sensualistischen Forderungen dieses Körpers nicht bereitwillig eingegangen. Und so sehr wußte der christlich-supranaturalistische Verneinung der Natur gegenüber diese sich geltend zu machen, daß im Christentum selbst, im Katholizismus, das Heidentum mit all seiner Formen- und Farbenschönheit, seiner Lebensheiterkeit, seiner Leidenschaft und seinem Sinnengenusse wieder siegreich auferstand. Der Leib unterwarf sich den Geist völlig, der kühnen Proteste ungeachtet, welche der letztere, um seine Ehre zu retten, da und dort erließ.

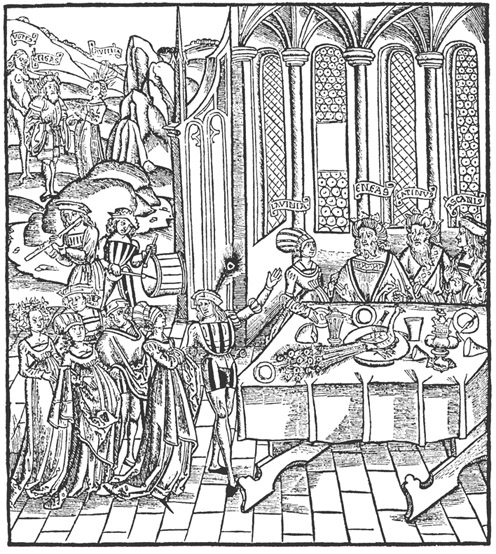

Nr. 111. L. von Leyden, Kostümbild.

Was die ritterlich-romantische Dichtung betrifft, so ist vor allem zu sagen, daß diese ihre Formen zunächst aus einer unchristlichen Quelle schöpfte, nämlich aus der arabischen Poesie in Spanien. Ja, bei den Arabern, unter welchen während der Blütezeit der Omeijaden eine materielle und geistige Kultur waltete, deren Höhe das christliche Europa in seinen barbarischen Zuständen sich nicht einmal zu denken vermochte, holten Spanier und Provenzalen den Geist und die Technik ihrer ersten dichterischen Äußerungen. Besonders fruchtbar scheinen die Beziehungen zwischen der christlichen Kriegerschaft und den Morisken gewesen zu sein, welche gegen das Ende des 11. Jahrhunderts bei Gelegenheit der Belagerung und Einnahme von Toledo durch König Alfonso VI. von Kastilien statthatten. Die Sieger brachten als schönste Beute die Keime der fröhlichen Wissenschaft (gaya scienza) in ihre Heimat zurück, und es fanden diese Keime jenseits und diesseits der Pyrenäen einen günstigen Boden. Bald begann besonders die Provence von ritterlichen Liedern zu widerhallen. Kunst des Findens, Erfindens (art de trobar) nannte man hier sinnig die Poesie; ein Finder, Erfinder, ein Trobador hieß der Dichter, welcher sich, falls er die Gabe, seine Lieder singend vorzutragen, nicht besaß, von einem Spielmann und Deklamator, von einem Jongleur (joculator, joglar), begleiten ließ. In Lieder verschiedenster Art, ist fröhliche (soulas) und klagende (lais), in Morgenlieder (albas) und Abendständchen (serenas), in Tanzlieder (baladas) und Rügelieder (sirventes), in Streitgedichte (Tenzonen von tenzos), Schäferlieder (pastorellas), Legenden, Fabeln, Novellen (novas) und Erzählungen (comtes) ergossen die Trobadors ihre Gefühle und Stoffe. Der Liebe Leid und Lust und der Geliebten Verherrlichung war und blieb der Hauptgegenstand provenzalischer Poesie, jedoch nicht ausschließlicher; denn alle die Äußerungen eines frischen und franken Männerlebens fanden in den Liedern der Trobadors ebenfalls ein lautes Echo. Es glüht in ihnen, namentlich in denen eines Bertran de Born, ein wahrhaft arabischer Lust-, Zorn- und Fehdebrand. Wir müssen unwillkürlich an die altarabischen Sänger denken, welche jauchzend erzählen, wie sie ihre Lanzen zur Bluttränke führten und ihrer Schwertspitzen Durst im Herzen des Feindes löschten, wenn der genannte Trobador ausruft: »Nicht solche Wonne flößt mir ein Schlaf, Speis' und Trank, als wenn es schallt von beiden Seiten: Drauf! hinein! und leerer Pferde Wiehern hallt laut aus des Waldes Schatten und Hilferuf die Freunde weckt und groß und klein schon dicht bedeckt des Grabens grüne Matten und mancher liegt darin gestreckt, dem noch der Schaft im Busen steckt.« Aber nicht nur eine persönliche und gesellige Bedeutung hatte die Trobadordichtung, sie erhielt durch die lebhafte Pflege des Sirventes (von servire, eigentlich Dienstgedicht, dann Lob-, Spott- und Straflied) auch eine politische und kirchlich-reformatorische. Das Sirventes vertrat die Stelle der Presse, und als Rügeliederdichter wurden die Trobadors die Träger und Lenker der öffentlichen Meinung. Von den Lippen dieser Poeten kamen daher keineswegs bloß melodische Minneseufzer, ihre Zungen schnellten sehr oft die Bolzen sittlicher Entrüstung und heißen Zornes. Vermöge ihrer kühnen Angriffe auf den päpstlichen Stuhl und die Verderbnis der Geistlichkeit gehörten sie mit zu den einflußreichsten Vorkämpfern der Reformation, und es gewährt großes Interesse, zu hören, mit welchem Freimut zu Anfang des 13. Jahrhunderts schon ein Guillem Figueiras und ein Peire Kardinal über die Hierarchie sich äußerten. Beide geißelten die Pfaffheit bis aufs Blut. »Sie heißen Hirten zwar,« sagt der letztgenannte in einem seiner Sirventen, »doch sind sie Mörder gar. Sieht man nur auf ihr Kleid, so sind sie voll Heiligkeit; aber sie gleichen dem Wolf, der, um die Schafherde zu morden und aufzufressen, in ein Hammelkleid sich steckte. Mit der Höhe ihres Standes steigt nur ihre Schändlichkeit, und seit alter Zeit und immerfort hat es mit Gott wie mit den Menschen noch niemand so schlecht gemeint wie die Pfaffen.« – Zu der romantischen Lyrik der südfranzösischen Trobadors gesellten die nordfranzösische Trouvères (von trouver) eine sehr reichhaltige Epik, vermöge welcher Frankreich so recht der Mittelpunkt der romantischen Poesie wurde. Aus fränkisch-karlingischen, aus keltisch-bretonischen und normannischen Sagen, aus kirchlichen Legenden und romantisierten antiken Geschichten und Mythen bildete sich die romantische Heroologie, welche, zum Teil von tüchtigen Poeten wie Chrestien de Troyes und Richard Wace bearbeitet, in Frankreich ungeheure Massen von epischen Gedichten, Ritterromanen, Martyrologien, Allegorien, Fabliaux und Contes aufhäufte und in Bälde auch das Ausland, England, Spanien, Italien und Deutschland mit dichterischem Material versorgte. Die Entstehung italischer Literatur z. B. fußt ganz auf Anregungen von französischer Seite; denn nicht nur wurzelt Petrarcas Lyrik in der provenzalischen, nicht nur gaben die nordfranzösischen Fabliaux die reichste Fundgrube für Boccaccios unermeßlich einflußreiche Novellistik ab, auch Dante hat ja, wie mit großer Wahrscheinlichkeit vermutet wird, den ersten Gedanken zu seiner Göttlichen Komödie aus einem allegorisch-satirischen Gedichte des Trouvère Raoul de Houdan geschöpft, während die späteren italischen Epiker von Pulci, Bojardo und Ariosto an bis herab zu Fortiguerra die altfranzösische Karlssage zu ihrem Thema wählten.

Nr. 112. Frauentrachten (1400).

Nr. 113. Wälsche Gäste (um 1408).

Der Weltverkehr, in welchen die Kreuzzüge und die hohenstaufische Politik Deutschland hineingezogen, verschaffte dem deutschen Adel von Frankreich her die Kenntnis des Materials und der Formen romantischer Poesie. Ich sage dem Adel, weil dieser als Repräsentant der ritterlich-romantischen Kreise vorzugsweise auch die Poesie derselben pflegte. Allerdings dichteten neben den Rittern auch Geistliche und Bürger, welche letztere der adeligen Titulatur »Herr« gegenüber den Titel »Meister« führten; aber die eigentliche Heimat der Liederkunst, der fröhlichen Wissenschaft waren doch die Ritterburgen, namentlich die fürstlichen, die Hofburgen, wovon auch die ganze Dichtung dieser Zeit den Namen der höfischen erhalten hat.

Unserer romantischen Ritterepopöe ist überall anzusehen, daß sie ein echtes Kind der Kreuzzüge war. Diese hatten den christlichen Wunderglauben auf seinen Gipfelpunkt erhoben, und das Wunderbare ist daher die Atmosphäre, in welcher die Ritterdichtung atmet. Die Aventure, d. h. die phantastisch willkürliche Verknüpfung wundersamer Begebenheiten, ist die Muse dieser Epiker. Sie erhebt sich auf den Schwingen christlich-romantischer Andacht gen Himmel und wirft sich dann wieder mit üppigen Gebärden und wollüstigen Scherzen in die heißesten Wogen der Sinnlichkeit. Eingehüllt in den faltenreichen Mantel bequem schweifender Rhapsodie, wird sie nicht müde, uns von Gottesdienst und Frauenminne, von ritterlicher Tapferkeit und höfischer Sitte, von wunderlichen Liebesgeschichten und unerhörten Abenteuern zu erzählen, und wenn sie die Gefahr, in das Läppische und Unsaubere höfischen Klatsches sich zu verlieren, keineswegs immer vermeidet, so stimmt sie doch zu unserer Überraschung und Entschädigung plötzlich auch wieder mit starker Bruststimme das große Thema an, welches jene Zeit bewegte, das Thema von dem Kampf der christlichen mit der islamischen Welt.

Ihr Material nahm die deutsche Ritterdichtung so zur Hand, wie es in Frankreich zubereitet worden war. Es bestand neben kirchlichen Legenden und antiken Geschichten vorzugsweise aus dem fränkischen Sagenkreise von Karl dem Großen und seinen Palatinen, dann aus den keltisch-bretonischen Sagen vom König Artus, vom heiligen Gral und von Tristan und Isolde. Wie schon angedeutet worden, wurde Kaiser Karl frühe eine Lieblingsgestalt mittelalterlicher Poesie. An ihn und seine vorragendsten Palatine, deren herrlichster sein Neffe Roland, lehnte sich die Idee der Bekämpfung und Bekehrung der Sarazenen mit Vorliebe. Seine und seiner Palatine Taten fanden zuerst eine zyklische Darstellung in der sagenhaften Chronik des sagenhaften Erzbischofs Turpin, welche, auf epischen Traditionen beruhend, im 11. Jahrhundert in lateinischer Sprache niedergeschrieben wurde. Diese Chronik trieb dann in Frankreich eine Menge epischer Schößlinge in den Geschichten von Rolands Untergang im Tale von Roncesval, von den vier Söhnen des Haimon, von dem Zauberer Malagis, von Huon von Bordeaux, von Flos und Blankflos u. a. m., welche auch nach Deutschland verpflanzt wurden, hier aber im ganzen nicht recht gedeihen wollten. In der altbritischen Sage vom König Artus ist viel keltisch Äußerliches und Frivoles.

Nr. 114. Trachten um 1300.

Die Artussage würde auch in Deutschland kaum eine langdauernde Aufmerksamkeit erworben haben, hätte ihrer frivol weltlichen Seite nicht eine tiefernste, mystisch-spiritualistische sich gesellt in der Sage vom heiligen Gral und dessen Hütern, welche die ritterliche »Massenie der Templeisen« bilden. Diese aus dem Orient stammende Sage greift mit ihren Wurzeln hinauf in urälteste Vorstellungen der Menschen von paradiesischen Zuständen, welche den Bedürfnissen des Lebens mühelose Befriedigung gewährten, in Vorstellungen, an welche der Hermesbecher der Griechen, der Stein der Weisen späterer Alchimie und das »Tischchen, deck dich!« des Kindermärchens eine Erinnerung bewahrten. Solche Erinnerung haben dann christliche Mythologie und romantische Phantasie eigentümlich geformt. Der heilige Gral (vom altspan. Wort gral, d. i. Becken), ein zu einer Schüssel verarbeiteter Edelstein von seltenster Größe und wunderbarem Glänze, befand sich zur Zeit der Passion Christi im Besitze Josephs von Arimathia. Aus dieser Schüssel reichte der Heiland bei Einsetzung des Abendmahls seinen Jüngern das Brot, und in dieser Schüssel wurde das Blut aufgefangen, welches des Longinus Lanzenstich aus der Hüfte des Gekreuzigten lockte. Da sich somit an den Gral der Mythus des christlichen Erlösungswunders knüpfte, war es nur folgerichtig, daß er als mit wunderbaren Kräften ausgestattet gedacht wurde. Der Gral verlieh seinem Besitzer nicht allein eine Fülle irdischer Glücksgüter, sondern verlängerte ihm auch das Leben auf Jahrhunderte hinaus und fristete es sogar Todwunden, die ihn anschauten. Sein erster Besitzer Joseph hatte das Heiligtum ins Abendland gebracht. Nach ihm war lange Zeit niemand würdig, es zu besitzen, weswegen der Gral von Engeln schwebend in der Luft gehalten wurde. Denn zur Pflege desselben war ein demütiges, reines Gemüt, ein sich selbst verleugnender und doch weisheitsvoller Sinn, geläuterte Treue gegen Gott wie gegen die Menschen, endlich mannhafteste Tapferkeit erforderlich. Diese Eigenschaften fanden sich vereinigt in Titurel, einem sagenhaften Prinzen von Frankreich. Der ward nach Salvaterre in Biskaya geführt und gründete dort auf dem unnahbaren Berge Montsalvage einen Tempel für den heiligen Gral und rings um denselben her eine Burg für den von ihm gestifteten Orden der Hüter des Heiligtums, »der Templeisen«, in welchen sich die Idee des Templerordens noch einmal wiedergebar und poetisch verklärte. In der Beschreibung des Graltempels hat die mittelalterliche Romantik ein Prunkstück geliefert, welchem, wie ich glaube, nur etwa einiges Ähnliche in Dantes Paradiso an Pracht nahekommt. Inmitten eines dichten Forstes erhob sich der Berg Montsalvage, auf dessen Scheitel aus der Mitte einer hunderttürmigen Burg der Phantasiebau des Tempels in die Lüfte stieg. Auf einem Fundamente von Onyx wölbte sich eine Rotunde, welche hundert Klafter im Durchmesser hatte und von zweiundsiebzig achteckigen Kapellen eingefaßt war. Über diesen erhoben sich sechsunddreißig Türme, sechs Stockwerke hoch, deren jedes drei Fenster hatte, und die mittels einer von außen sichtbaren Spindeltreppe verbunden waren. Über die Rotunde stieg ein doppelt so hoher und weiter Turm empor, auf ehernen Säulen sich aufbauend. Die Gewölbe bestanden aus Saphir, und darein war in der Mitte immer ein Smaragd eingelassen, der in Email das Lamm mit der Kreuzesfahne zeigte. Überhaupt waren alle Arten von Edelsteinen in den Ornamenten verschwenderisch angebracht. Im Gewölbe der Kuppel war die Sonne in Topasen, der Mond in Diamanten nachgebildet, so daß das Innere des Tempels auch nächtlicherweile in hellem Lichte erstrahlte. Die Fenster bestanden aus Kristallen, Beryllen, Rubinen und Amethysten, der Fußboden war durchsichtiger Kristall, unter welchem alle Tiere der See aus Onyx nachgebildet waren, als ob sie in ihrem Elemente lebten. Aus ungeheuren Saphirsteinen waren die Altartische gemeißelt, und grüne Samtdecken lagen auf ihnen. Auch die Türme bestanden aus edlem, mit Gold geädertem Gestein, und Platten von rotem, mit blauem Schmelzwerke verziertem Golde bildeten ihre Bedachung. Jeden der Türme krönte ein kristallenes Kreuz, und auf diesem saß ein Adler aus Gold mit ausgebreiteten Fittichen. Ein riesiger Karfunkel zierte den Hauptturm als Knopf und diente, in der Nacht weithin leuchtend, den Templeisen als Wegweiser. Der heilige Gral selbst wurde in einem sogenannten Sakramentshäuschen aufbewahrt, welches den ganzen Bau im kleinen wiederholend und überschwenglich kostbar geschmückt unter dem Gewölbe der Hauptkuppel stand. In diesem Tempel und in dieser Burg blühte der Gottesdienst jahrhundertelang, bis die überhandnehmende Gottlosigkeit der abendländischen Christenheit diese unwürdig machte, das wundersame Heiligtum in ihrer Mitte zu haben, weswegen es samt seinem Tempel von Engeln emporgehoben und durch die Luft gen Osten getragen wurde in das Land des Priesters Johannes, welches im späteren Mittelalter bekanntlich für die Heimat aller Tugend und aller Glückseligkeit galt.

Wir haben die deutsche Dichtung im 10. Jahrhundert in den Händen der Geistlichen entschlummern sehen und müssen so gerecht sein zu sagen, daß sie von diesen Händen im 12. Jahrhundert zuerst wieder geweckt wurde. Die Beschäftigung mit den aus der Fremde eingeführten romantischen Stoffen erforderte Kenntnisse, wie die Geistlichkeit solche schon besaß, der Ritterstand dagegen erst erwerben mußte. Daraus erklärt sich, daß wir auch im hohenstaufischen Zeitalter zunächst dichterischen Arbeiten begegnen, in welchen der mönchische Ton noch stark vorschlägt. Es sind Heiligenlegenden, Versifizierungen alt- und neutestamentlicher Geschichten u. dgl. m. In höherem Grade schon gesellte sich dem geistlichen Tone der ritterlich-romantische in dem zwischen 1173-77 von einem Pfaffen Konrad im Dienste Heinrichs des Löwen nach französischer Quelle bearbeiteten »Rolandslied«, in welchem namentlich der Todeskampf Rolands und seiner Gefährten mit plastischer Energie geschildert wird. Bewegt sich die deutsche Romantik in diesem Gedichte gewissermaßen in den heimischen vier Pfählen, so wagt sie in dem kurz nachher entstandenen »Alexanderlied« des Pfaffen Lamprecht schon kühnere und kühnste Flüge in die Fremde. Eine der glänzendsten Gestalten der Geschichte, ist der mazedonische Alexander auch ein Hauptheros der Poesie geworden. Er vermittelt wie kein anderer das Abendland mit dem Morgenlande, wo er ja als Iskander in persischen Heldenliedern nicht minder gefeiert wurde als in Europa. Da und dort scheint in der Übergangsperiode des 12. Jahrhunderts ein deutscher Poet von nationalerem Sinne belebt gewesen zu sein, wie das eine in diese Zeit fallende, freilich nur noch fragmentarisch vorhandene Bearbeitung der altgermanischen Tiersage durch Heinrich den Glicheser erraten läßt. Gewiß aber hat solch ein waldursprüngliches Dichten den Geschmack der Leserwelt jener Tage nicht getroffen, und desto entschiedener traf denselben Herr Heinrich von Veldeke, der eigentliche Chorführer der höfischen Dichter, mit seiner zwischen 1175 bis 90 gedichteten »Eneit«, in welcher sich die antike Sage vom Äneas eine so starke romantische Übermalung gefallen lassen mußte, daß Vergil seinen Stoff unter derselben kaum wieder erkannt haben würde. Die Darstellung der Ereignisse tritt bescheiden zurück vor der Schilderung von Herzenszuständen, und Heinrich blieb durch die allerdings sehr liebenswürdige Art und Weise, womit er das romantische Liebesideal der deutschen Heldendichtung angeeignet hatte, aller deutsch-mittelalterlichen Dichter Vorbild. »Er impfete das erste Reis in unserer deutschen Zungen,« sagt seiner Nachfolger genialster preisend von ihm; »davon sind die Äste entsprungen, von denen die Blumen kamen, daraus der Meister nahmen den Sinn zu schönem Funde.« Heinrichs Eneit erfreute sich lange Zeit hindurch einer außerordentlichen Popularität, denn sie faßte alles das, was man in jener Zeit für die Merkmale höchster dichterischer Kunst ansah, in sich zusammen: Reinheit der Sprache, Wohllaut und Rhythmus von Reim und Vers, zierlich höfisches Gebaren in Worten und Handlungen, redselige Ausführlichkeit der Erzählung. Diese Vorzüge kamen dann auch in vollstem Maße bei Hartmann von der Aue zum Vorschein. Herr Hartmann galt seinen Zeitgenossen als der in Sprache und Stil zierlichste Poet, und auch die Nachwelt muß diese Eigenschaft an ihm gelten lassen. Die schroffe Zweiseitigkeit der Romantik, welche schon Hartmanns Dichtungen aufzeigen, stellt sich noch weit entschiedener und beiderseits wirklich großartig dar in Wolfram und Gottfried. Diese beiden vortrefflichen Dichter repräsentieren zum erstenmal den großen Gegensatz zwischen Spiritualismus und Sensualismus, Geist und Natur, welcher sich bis auf unsere Tage nachweisen läßt.

Nr. 115. Trachten um 1400.

Herr Wolfram von Eschenbach lebte, einem fränkischen Rittergeschlecht in der Nähe von Ansbach entsprossen, unter Kaiser Friedrich I. und starb während der Regierung Friedrichs II. Er hat also recht eigentlich auf dem Höhepunkt des Mittelalters gestanden, und seine Werke beweisen, daß er, obgleich der mechanischen Fertigkeiten des Lesens und Schreibens unkundig, die Bildung seiner Zeit vollständig in sich vereinigte. Genie und sittliche Manneswürde mochten ihn zum Mittelpunkte des glänzenden Dichterkreises machen, welchen die Freigebigkeit des Landgrafen Hermann von Thüringen zu Ausgang des 12. und zu Anfang des 13. Jahrhunderts auf der Wartburg versammelte, ein Dichterkreis, welcher der Dichtung späterer Zeit selber zum Gegenstande dienen mußte und dem von einer Rivalität zwischen Wolfram und dem sagenhaften Heinrich von Ofterdingen, von einem Liederwettstreit auf Leben und Tod, bei welchem auch der sagenhafte Klingsor erscheint, allerlei angedichtet worden ist. Als der erste große Prophet deutscher Idealistik, konnte er sich in der äußerlichen Romantik, wie sie der von Veldeke und der von der Aue gang und gäbe gemacht hatten, nicht zufrieden geben. Ihm schwebte ein höheres Ziel vor: den Triumph des Geistes über die Sinnenwelt, wie ihn das Christentum forderte, wollte er veranschaulichen in einem großen Gedichte, in einem psychologischen Epos, das die Begebenheiten einer ringenden Seele, die Taten eines irrenden, weil strebenden, Geistes darstellen sollte. Ein für jene Zeit wirklich großartiger Plan, der in seiner Art der Idee von Dantes berühmter Schöpfung durchaus nichts nachgibt und, wenn man bemerken möge, früher als diese gefaßt und ausgeführt wurde. Die Artussage und der Gralmythus boten sich Wolframs Gedanken als eine passende Unterlage dar; aber um sie seinem Zwecke dienstbar zu machen, mußte er sie wesentlich verändern, mußte er ihnen den Geist deutscher Spekulation einhauchen, welcher in ihm seinen ersten großen Verkündiger fand. Natürlich will damit nicht angedeutet werden, Wolfram habe sich in freier Denktätigkeit über seine Zeit erhoben. Seine Weltanschauung hält sich streng innerhalb des Katholizismus, seine Philosophie ist romantische Mystik. Er steht ebensosehr wie Dante, dem es bei seiner Polemik gegen päpstliche Mißbräuche und Frevel nicht einfiel, das Dogma anzutasten, und wie später Calderon als wesentlich katholischer Dichter da. Es ist echtkatholisch, wenn er neben der mystischen Gralsage die weltliche Artussage gegensätzlich herlaufen läßt, denn der Katholizismus verneint zwar in der Theorie die Berechtigung der Sinnlichkeit, anerkennt sie aber in der Praxis desto entschiedener. Wolfram hat seine ethische Absicht, zu zeigen, wie der Zweifel im Menschen entstehe und wie er, im christ-katholischen Sinne, überwunden werden könne durch das Mysterium der Erlösung der Menschheit durch Christus, in einem großen Rittergedicht in sechzehn Büchern ausgeführt, »Parzival«.

Nr. 116. Dürer, Ritter im Harnisch (Stephan Baumgartner).

Nr. 117. Altdorfer, Bursche mit Dirnen.

Wolframs zweites Hauptwerk, der »Titurel«, ist entweder vom Dichter nicht vollendet oder aber leider der Nachwelt nicht vollständig erhalten worden. Wir besitzen nur zwei Bruchstücke davon, welche in einer von der höfischen Form der Epik völlig abweichenden, sehr melodischen Strophe gedichtet sind. Der Inhalt ist ebenfalls dem Gralmythus entnommen.

Könnte man Wolfram gewissermaßen den Schiller des Mittelalters nennen, so tritt sein großer Zeitgenosse Gottfried von Straßburg wie eine mittelalterliche Vorwegnahme Goethes vor uns hin. In diesem Dichter waltet, im Gegensatze zu Wolframs hochfliegendem Idealismus und grübelnder Mystik, der lebensfreudigste Sensualismus, das künstlerische Wohlgefallen an menschlicher Leidenschaft. Wolframs Dichtung steigt zum Himmel empor, Gottfrieds Poesie verklärt die Erde. Es ist in diesem Manne, der mit dem Altertum so vertraut war, als es damals in Deutschland überhaupt möglich, etwas Hellenisch-Humanistisches und zwar, wie wir sagen möchten, nicht ganz unbewußt. Hat er doch an der berühmten Stelle seines leider nicht vollendeten großen Gedichtes von »Tristan und Isolde«, wo er von seinen dichtenden Zeitgenossen spricht, seine Opposition gegen alle Mystik scharf und bündig angezeigt und sich durchweg als entschiedener Realist bewiesen, als ein aufgeklärter, von asketischer Nebelei nicht befangener Mann und freier Künstler. Außerdem stempeln ihn geniale Seelenmalerei, feinste Menschenkenntnis, phantasievollste Erzählergabe und höchster Wohllaut der Form zu einem wahrhaft großen Dichter, der auch den bedenklichsten Situationen, wie sein Stoff sie mit sich brachte, mittels des darüber gebreiteten Schleiers keuscher Grazie die Berechtigung der Schönheit zu sichern verstand.

Wolfram und Gottfried hatten, jeder in seiner Art, die höfische Epik auf ihren künstlerischen Höhepunkt geführt. In den Nachahmern, die sie, wie auch Hartmann, fanden, macht sich das Herabgleiten als ein bald mehr, bald weniger rasches bemerkbar. Hartmanns Pfade trat Wirnt von Grafenberg in seinem Artussagenkreisgedichte »Wigalois« breit. Talentvollere Nachahmer, wie die beiden bürgerlichen Meister Konrad Flecke und Konrad von Wirzburg (st. 1287), nahmen Gottfried zu ihrem Vorbild. Jener hat die schöne Liebessage von Flos und Blankflos gar zierlich behandelt; dieser, ein äußerst fruchtbarer Dichter, hat der Wirkung seines riesenhaften Gedichtes vom Trojaner kriege, welches 60 000 Verse enthält, sowie der seiner gereimten Legenden, Novellen und Allegorien durch Überkünstelung, durch Würzung Gottfriedschen Gewürzes, wenn ich so sagen darf, geschadet. Die Legendendichtung und die poetische Erzählung kamen immer mehr zu Ansehen, je mehr den höfischen Poeten der Atem zu langgehaltenen epischen Weisen auszugehen anfing. Dann mischte sich in die sublimen Artus- und Gralsagen töne der derbe Spaß des Volkslebens, wie ihn die Volksnovelle »Pfaff Amis«, von einem österreichischen, der Stricker geheißenen Dichter, um 1230 verfaßt, die Schwänke Eulenspiegels vorwegnehmend, lustig genug verlauten läßt. Die aus dem Leben gegriffene Schwankpoesie wurde bald sehr populär und nahm besonders die Pfaffen aufs Korn, gerade wie die italische Novellistik. Mit der Verwilderung der ritterlich-romantischen Gesellschaft verwilderte übrigens auch die höfische Dichtung immer mehr oder ging unter dem Einflusse der niederländischen Historienreimer in die gereimte Chronik über. Schon Rudolf von Ems zeigt mit seinem »Alexander« und mit seiner »Weltchronik« diesen Übergang an. Die österreichische und steierische Reimchronik des Ottokar von Horneck, welche von 1250 bis 1309 reicht, hat unter den Reimereien dieser Art einigen Ruf bewahrt. Bis weit ins 15. Jahrhundert hinein begegnen wir sodann Wiederkäuungen von Stoffen aus der Karls- und Artussage, die aber ganz ungenießbar roh und geistlos sind. Noch etwas später ging der Strom höfischer Epik in dem bodenlosen Sande der allegorischen Ritterdichtung versiegen, welchen der nach Kaiser Maximilians I. Entwurf von Marx Treizsauerwein ausgeführte »Weißkunig« (1512) und der, ebenfalls nach des Kaisers Angaben, von Melchior Pfinzing gereimte »Theuerdank« (1517) vor uns ausbreiten. Beide Machwerke

enthalten die allegorische Geschichte ihres Urhebers, der seine Zeit und seine Gaben dem tragikomischen Versuche opferte, das Rittertum zu restaurieren.

Nr. 118. Holbein, Trachtenbild.

Nr. 119. Männertrachten um 1400.

Wir können uns bei diesen verfehlten epischen Versuchen des ausklingenden Mittelalters, welche uns nur das Abbild einer in sich zusammenstürzenden Gesellschaft vor Augen bringen, nicht länger aufhalten, sondern wollen uns lieber wieder in die hohenstaufische Zeit zurückwenden, um dort einer höchst merkwürdigen nationalliterarischen Erscheinung zu begegnen. Ich meine die Pflege der deutschen Heldensage, wie sie sich in ihren verschiedenen Gruppen und Verzweigungen in den erwähnten Sagenkreisen darstellt. Der kosmopolitische deutsche Hang und Drang nach der Fremde äußerte sich durch Aufnahme der romantischen Stoffe Frankreichs in erschöpfendster Weise, aber zugleich wies das deutsche Heimweh auf die Hebung einheimischer Schätze hin, die seit Jahrhunderten in der Erinnerung des Volkes gelegen hatten, von den Gebildeten unbeachtet und verachtet. Jetzt am Ende des 12. und zu Anfang des 13. Jahrhunderts tauchte der nationale Sagenhort mit einmal wieder auf, und kunstmäßige Dichter machten sich daran, seine Goldbarren zu verarbeiten. Wir müssen notwendig annehmen, daß die germanische Heldensage dem romantischen Geschmacke der höheren Stände zum Trotz im Volke von einem Geschlecht auf das andere fortgepflanzt worden sei, und zwar hauptsächlich durch Vermittelung fahrender Volkssänger, deren ungefüge, auf Märkten und in Herbergen zum Preise der alten Stammkönige angestimmte Lieder wohl auch auf den Ritterburgen allmählich neben den fremdländischen Weisen Eingang fanden. Die geschichtliche Basis dieser volksmäßigen Epik ist die Zeit der Völkerwanderung, deren ungeheure Umwälzungen dem Gedächtnis des Volkes unauslöschlich sich eingeprägt hatten. Auf dieser Grundlage, deren Mittelpunkt der Hunnenkönig Attila oder Etzel abgab, baute unsere nationale Heldendichtung sich auf. Das Wunderbare, welches unter Einwirkung christ-katholischer Romantik durch die rastlose Phantasie des Volkes und seiner Sänger in das Geschichtliche dieser alten Sagen hineingebildet worden, bot höfisch geschulten Poeten einen gern ergriffenen Anknüpfungspunkt zur Beschäftigung mit diesen Stoffen. Sie fügten die einzelnen Rhapsodien der berufsmäßigen Volkssänger zu größeren Dichtungen zusammen und überarbeiteten sie meistens in jenem volkstümlichen Versmaß, in jener Strophe, von deren vier Zeilen jede sechs bis sieben Hebungen hat und die man die Nibelungenstrophe zu nennen pflegt. So unterschied sich die volksmäßige Epik auch der Form, nicht nur dem Stoffe nach deutlich von der kunstmäßigen. Von dem Geiste der letzteren ist freilich nur zu viel in jene übergegangen. Die dichterischen Abschlußgeber unserer alten Heldensage – ihre Namen sind unbekannt – waren nämlich bei allem Aufwände guten Willens ihrer großen Aufgabe keineswegs völlig gewachsen und legten in ihre Stoffe allzu vieles von dem Geschmacke, der Manier und dem poetischen Stil einer Zeit hinein, wo das mit der Fremde liebäugelnde Rittertum und der höfische Minnedienst den Ton angaben. Sie romantisierten unsere nationale Heldensage und trübten dadurch ihre volksmäßige Reinheit und Ursprünglichkeit gar sehr. Zum Glücke widerstrebten diese gewaltigen Stoffe den umbildenden höfischen Dichterhänden so erfolgreich, daß die ursprünglichen Umrisse durch die spätere Übermalung immer wieder durchblickten. Dadurch wurde die philologische und ästhetische Kritik unserer Tage angeeifert, das Verfahren, welchem Wolf und seine Nachfolger die homerischen Gesänge unterzogen hatten, auch auf die mittelhochdeutsche volksmäßige Epik, insbesondere auf die Nibelungen und die Gudrun, anzuwenden, d. h. diese großartigen Dichtungen in ihre angeblich ursprünglichen und späteren wesentlichen und zufälligen, echten und willkürlich beigefügten Teile aufzulösen. Dieser ganzen Prozedur, welche notwendig in plumpe Willkürlichkeiten verfallen mußte, lag die überstiegene Vorstellung von der Kraft und Macht des »dichtenden Volksgeistes« zugrunde, von einer epischen Volksliederdichtung, wie sie gar nie und nirgends existiert hat, obgleich die Annahme ihrer Existenz ein Gedankenloser dem andern nachplapperte. Das »Volk« fabuliert und es lügt auch mitunter, ja freilich; aber es dichtet nicht, sondern reimt höchstens »Schnadahüpfl«. Auf den Einfall vollends, daß so großartige Kunstwerke wie die Ilias und Odyssee, wie die Nibelungen und die Gudrun, von dem Abstraktum »Volk« sozusagen im Traume nach und nach zusammengedichtet worden seien, konnten nur abstruse deutsche Abstraktoren verfallen. An diesen Werken haben von Anfang an gewiß nur eigentliche und berufsmäßige Dichter geschaffen, und die letzten Formgeber derselben müssen, all ihrer Schwächen und Mißgriffe ungeachtet, Poeten und Künstler hohen Ranges gewesen sein. Diese Ansicht ist neuestens mehr und mehr durchgedrungen, und auf Grund tiefgreifender und umfassender Untersuchungen ist man sogar dazu verschritten, in betreff der Nibelungen die bestimmte Vermutung aufzustellen, das gewaltige Gedicht in seiner auf uns gekommenen Gestalt habe zum Schöpfer den auch als Minnesänger bekannten von Kürenberg.

Nr. 120. Gastwirtin und Gäste (1400).

Nr. 121. Männertrachten (1400).

Als die in Gehalt und Form bedeutendsten Werke der volksmäßigen Epik stehen unbestritten da das »Nibelungenlied« (der Nibelunge Not) und die »Gudrun«. Im Nibelungenlied schließen sich der burgundisch-niederrheinische, der hunnische und der ostgotische Sagenkreis zu einem heldischen Gemälde zusammen, dem an Großartigkeit kein anderes der mittelalterlich und modern europäischen Literatur zur Seite zu stellen ist. Die Umbildung ins Mythische, welche die Siegfriedsage bei ihrer Verpflanzung nach Skandinavien erfahren, gibt sich in unserem Epos in der Herbeiziehung von Siegfrieds Jugendkämpfen gegen Drachen, Riesen und Zwerge, ferner des Nibelungenhortes und der Walküre Brunhild bedeutsam genug kund, wenn auch nur episodisch. Das Ganze zerfällt in zwei große Abschnitte, deren erster bis zur Ermordung Siegfrieds durch Hagen, deren zweiter von Krimhilds Verheiratung mit Etzel bis zur Erfüllung ihrer grauenhaften Rache reicht. Aus diesem zweiten Teile schallt uns das Waffengetöse der Völkerwanderung mit wildester Energie entgegen, während im ersten die mildernde Hand des höfischen Umdichters den Stoff mehr zu bewältigen verstand. Doch wächst auch hier alles ins Grandiose, urzeitlich Wilde, sogar der Scherz. In der zweiten Hälfte überwältigt die Gewalt des Stoffes den Bearbeiter so sehr, daß der Strom der Erzählung, welcher anfangs in behaglicher epischer Breite einherfloß, zu dramatischer Hast sich zusammenfaßt und so einer Katastrophe entgegenstürzt, welche ganz den Schlageindruck einer Tragödie hervorbringt. Anders die »Gudrun«, welcher der friesisch-dänisch-normannische Sagenkreis zugrunde liegt. Sie schließt nach schweren Stürmen und harten Kämpfen mit dem Jubel einer dreifachen Hochzeit. Es sind in diesem Heldenliede drei ursprünglich gewiß nicht zusammengehörende Teile zu einer losen Einheit verbunden. Der erste Teil spielt entschieden in die Wundersphäre britischer Sagen hinein, während die zwei folgenden auf uraltgermanischen Überlieferungen beruhen. Der dritte Teil ist ein wahrer Triumphgesang deutscher Frauentreue, deren Heiligenschein der Heldin Gudrun um die jungfräulichen Schläfen gelegt wird. Daß das Gedicht die See mit ihren schönen und furchtbaren Erscheinungen zum Hintergrunde hat, gibt ihm einen eigentümlichen Vorzug mehr.

Nr. 122. Fürstliches Festmahl.

Der Verfall der höfischen Heldendichtung im 14. Jahrhundert erstreckte sich auch auf die volksmäßige. Im 15. Jahrhundert aber flackerte die Teilnahme an vaterländischer Heldensage noch einmal auf und gab mancherlei Veranlassung zu epischen Zusammenstellungen und Überarbeitungen. So entstand das »Heldenbuch« – im Gegensatze zum großen (Nibelungenlied und Gudrun) das »kleine« genannt –, welches Kaspar von der Röen um 1472 zusammengestellt hat. Es enthält zwölf Heldenlieder, unter denen der »große Rosengarten«, aus dem burgundisch-ostgotischen Sagenkreise genommen, als das tüchtigste hervorragt. Seine Hauptperson ist der Mönch Ilsan, welcher mit seiner Kampflust und seinen riesenhaften Späßen eine echte Völkerwanderungsgestalt darstellt. Wie aber das höfische Epos vom 15. Jahrhundert an in die Prosa des Ritterromans sich auflöste, so das volksmäßige Heldenlied in die Prosa des Volksromans. An die Stelle des Singens und Sagens und Hörens trat immer entschiedener das Lesen, und dem gesteigerten Bedürfnisse desselben kamen dann die deutschen »Volksbücher« entgegen, welche mit Benutzung der alten höfischen und nationalen Sagenkreise und mit Herbeiziehung jüngerer Sagen die Geschichten vom hörnenen Siegfried, vom Herzog Ernst, von Tristan, Lanzelot, Magelone, Melusine, Fortunat, Genoveva, Griseldis, vom Doktor Faust usw. seit Jahrhunderten unserem Volke erzählen und noch jetzt aus seiner Liebe nicht ganz verdrängt sind.

Eine ähnliche, wenn auch nicht ganz gleiche Abstufung, wie die Geschichte des mittelalterlichen Epos sie darlegt, zeigt auch die der mittelalterlichen Lyrik. Sie kam mit der höfischen Epik zugleich in Geltung, entnahm von ihrem Grundton, der Minne, die Bezeichnung »Minnegesang« und war zur Zeit ihrer höchsten Blüte in noch ausschließlicherem Besitze des Adels als jene. Unter ihren Pflegern begegnet uns eine ganze Reihe namhafter Fürsten, sogar ein Kaiser, Heinrich VI., wenn anders das schöne Minnelied, welches mit den Worten anhebt: »Ich grüße mit Gesang die Süße« diesem Staufer mit Bestimmtheit zugeschrieben werden darf. Vorbild des Minnegesanges war die provenzalische Liederkunst, deren feinere Formen, Strophenarten und Reimverschlingungen zuerst Heinrich von Veldeke vielleicht noch vor 1190 in Deutschland gangbar machte. An ihn reihte sich eine Folge ritterlicher Lyriker, und der Minnegesang wurde durch sie zu einem wesentlichen Zubehör des höfischen Gesellschaftslebens gemacht. Hauptaufgaben desselben waren und blieben die Verherrlichung der Geliebten, die Pflichten des Minnedienstes, die Übung höfischer Zucht und Standessitte, daneben auch Pflege des religiösen Gefühls und der Naturfreude. Solche Weisen stimmten an Friedrich von Husen, Heinrich von Rucke, Heinrich von Morungen, Reinmar der Alte, Otto von Bodenlaube, Ulrich von Singenberg, Christian vom Hamle, Gottfried von Nifen, Burckhart von Hohenfels, Ulrich von Winterstetten u. v. a. Es ist dies ein fraulichsanftes, deutschsentimentales Singen, innig und sinnig, aber doch sehr eintönig und engbegrenzt. Die männliche Seite hatten die Minnesänger von ihren provenzalischen Vorbildern nicht mit herübergenommen, das stolze Freiheitsgefühl, die kühne Opposition der Trobadors wird man bei ihnen umsonst suchen; dagegen trifft man ein widerliches Fürstendienern und Almosenheischen nur allzu häufig. Doch hat der Minnegesang einen Meister hervorgebracht, dessen Gesichtskreis ein umfassenderer war und der wahrhaft achtunggebietend unter seinen Zeitgenossen dastand, Herrn Walter von der Vogelweide, dem schon Gottfried von Straßburg das schönste Lob gespendet hat. Walter, um dessen Heimat sich ein noch nicht geschlichteter und wohl nie zu schlichtender Gelehrtenzank erhoben hat – die einen suchen seinen Geburtsort in Tirol, die andern in der Steiermark, die dritten in Deutschösterreich überhaupt, gehörte der glänzendsten Periode des schwäbischen Zeitraums an, erlebte aber auch noch den beginnenden Verfall desselben, denn er ist wahrscheinlich bald nach 1230 gestorben. Wir wissen auch, daß er zu dem thüringischen Landgrafen Hermann, zu den österreichischen Herzogen Friedrich und Leopold, zu den Staufern Philipp und Friedrich II. in Beziehungen gestanden hat; genauere Kenntnis über seine Verhältnisse geht uns jedoch ab. Die Sammlung von Walters Liedern ist sehr reichhaltig. Er hat nicht nur die Minne und den Frauendienst, er hat außerdem noch viele Seiten der Gesellschaft seiner Zeit zum Gegenstande seines Dichtens gemacht. Auch er huldigt der Liebe und singt den Frauen die schönsten Lieder. »Wie süß und wunderlieblich sind die reinen Frauen!« ruft er aus. »So Wonnigliches gab es niemals anzuschauen in Lüften noch auf Erden. Wie durch das frische Gras im Maientauen blicken die Lilien und die Rosen, nichts ist es gegen die schönen Frauen. Ihr Anblick kann den trüben Sinn erquicken. Es löschet alles Trauern aus zur selben Stund, wenn lieblich lacht in Lieb ihr süßer roter Mund.« Aber neben solchen minnesamen Klängen läßt er uns auch die Reden eines mannhaften Denkers und eines hellsehenden Patrioten vernehmen. Er betrauert die Zerrüttung Deutschlands nach dem Tode Heinrichs VI., er verwünscht die schändlichen Umtriebe der Pfaffheit während Friedrichs II. Kreuzzug, er nennt den Papst einen zweiten Judas, er brandmarkt die Falschheit, Scheinheiligkeit und Unzüchtelei der Geistlichkeit ganz in dem markigen Stil eines Peire Kardinal, er beklagt den Verfall deutscher Zucht, Sitte und Ehre, ermahnt die Jugend, sich straff zu halten, und sagt den Fürsten manch ein freimütig Wort. Seinem Vaterlande und sich selbst hat er das schönste Denkmal errichtet in dem Gedichte, wo er, Deutschland preisend, sagt: »Viele Lande hab ich gesehen und überall nach den Besten gespäht, aber deutsche Zucht geht allen vor. Deutsche Männer sind wohlgeartet, recht als Engel stehen die Weiber da. Tugend und reine Minne, wer die sucht und liebt, der komme in unser Land, denn da gibt es noch beide.« Der spätere Minnegesang verlief einerseits in Wunderlichkeit und Extravaganz, andererseits schlug er in den burlesk-parodistischen Ton um, wie ihn die Schweizer Steinmar und Hadlaub, noch entschiedener aber die bayrisch-österreichischen Dichter Tanhuser und Nithart anstimmten. Der letztere vertrat so recht den Gegenstand des bäuerlich-jovialen Lebensgenusses gegen die sublime Tüftelei und Verschnörkelung eines verfallenden Rittertums. Im schönen fruchtbaren Österreich hatten, wie wir späteren Ortes sehen werden, vor dem Niedergange der Glanzperiode des Mittelalters Wohlhabenheit, ja Überfluß auch die bäuerliche Bevölkerung befähigt, in ihrer Weise das Leben zu genießen. Nithart machte sich zum Dichter dieses bäuerischen Schlaraffenlebens. Die Schwanke, die er mit dem Bauer Engelmar und dessen Gesellen anstellte, bilden vielfach das Thema seiner Lieder. Er erzählt mit Behagen, wie »ze hant do wart der hoppeldei gesprungen«, – und es macht eine höchst komische Wirkung, wenn er, wie z. B. in dem Gedichte »Der Wemplink« eine dralle, muntere Bauerndirne ganz im ritterlichen Stil als »die hehre« anredet und eine grotesk-zynische Situation in den steifleinenen Formen minnesängerlicher Konvenienz beschreibt. Eine dritte Richtung mittelhochdeutscher Lyrik war die didaktische, welche freilich schon in Walters Liedern stark angeklungen, gegen das Ende des 13. Jahrhunderts aber unter den Händen des Konrads von Wirzburg, des Reinmar von Zweter, des Doktor Heinrich zur Meißen, genannt Frauenlob, und anderer zu regelrechter Gnomik sich ausbildete, die sich besonders in überkünstelter Rätselei gefiel. In den Kreis dieser Spruchpoesie gehört das Streitgedicht, welches dem mythischen Klingsor und Heinrich von Ofterdingen, dem Wolfram und Walter in den Mund gelegt und an die erwähnte Sage von dem Sängerwettkampf auf der Wartburg angeknüpft ist. Um Gehaltvolles oder Inhaltloses mit höfisch gelehrter Subtilität in Spruchgedichten zu streiten, war damals so herrschende Mode, daß ihrer Forderung sogar ein Proletarier, der ehrliche Schmied Barthel Regenbogen, nachkam, munter und keineswegs unverständig mit seinen Zeitgenossen in Gnomen kämpfend. Manchmal findet sich in dieser Spruchpoesie unter vielem Wüste ein blinkendes Goldkorn. So, wenn z. B. Reinmar von Zweter über die Ehe sagt: » Ein Herz, ein Leib, ein Mund, ein Mut und eine Treue und eine Liebe wohlbehut, wo Furcht entfleucht und Scham entweicht und zwei sind eins geworden ganz, wo Lieb' mit Lieb' ist im Verein: da denk' ich nicht, daß Silber, Gold und Edelstein die Freuden übergoldet, die da bietet lichter Augen Glanz. Da, wo zwei Herzen, welche die Minne bindet, man unter einer Decke findet und wo sich eins ans andere schließet, da mag wohl sein des Glückes Dach.« Von einzelnen Sprüchen erhob sich dann diese dichterische Tätigkeit zur Hervorbringung größerer, didaktischer Werke, die uns mittelalterliches Leben lehrend, warnend und strafend nach allen Seiten hin vor Augen führen. Solche Lehrdichtungen aus dem 13. Jahrhundert, die sich der einreißenden höfischen Lüge und Unsittlichkeit entgegenstemmten, sind der »Welsche Gast« des Thomasin Zerklar, die »Bescheidenheit« (d. i. das Bescheidwissen) des Freidank, in welchem man mit einigem Grund Walter vermutet hat; dann der »Renner« des Hugo von Trimberg und endlich die Sprüchesammlung, welche unter dem Namen des Winsbecke und der Winsbeckin auf uns gekommen und schon darum höchst achtenswert ist, weil hier die ritterliche Frauenverehrung noch einmal in idealer Schönheit aufleuchtet. »Sohn, willst du zieren deinen Leib,« sagte der Winsbecke einmal, »so daß er sei dem Unfug gram, so lieb' und ehre gute Weib'! Alle Sorgen scheuchen sie tugendsam. Sie sind der wonnigliche Stamm, von dem wir alle sind geboren. Der hat nicht Zucht, noch rechte Scham, der solches nicht an ihnen preist; er ist zu rechnen zu den Toren und hätt' er Salomonis Geist.« Ist das nicht eine artige Vorwegnahme des Goetheschen Wortes: »Willst du genau erfahren, was sich ziemt, so frage nur bei edlen Frauen an –?« Die Didaktik hat zu jeder Zeit zur bereitwilligsten Bundesgenossin die Fabel angenommen, welche in der deutschen Literatur zuerst als Untergattung des sogenannten »Bispels« (Beispiels) auftrat. Unter Beispielen verstand man ein Allerlei von Schwänken, Novellen und Tiermärchen, und ein solches Allerlei bietet die »Welt« des Stricker, um 1230 verfaßt. In selbständiger Form hat die Fabel zuerst behandelt der bernische Predigermönch Ulrich Boner (um 1324-1349), dessen Fabelwerk, betitelt der »Edelstein«, in ansprechender Einkleidung die gesundeste Lebensweisheit predigt. Zu Ende des 14. und im 15. Jahrhundert sank der Minnegesang, trotzdem daß sich einzelne Dichter, wie Hugo von Montfort und Oswald von Wolkenstein, große Mühe gaben, seinen früheren Ton zu halten, immer mehr zu roher Bänkel- und Bettelsängerei herab oder ernüchterte in den Händen eines Muskatblüt und Rosenblüt zum bürgerlichen Meistergesang, dessen wir als einer Hauptäußerung städtischer Kultur später gedenken werden.

Nr. 123. Dürer, Trachtenbilder.

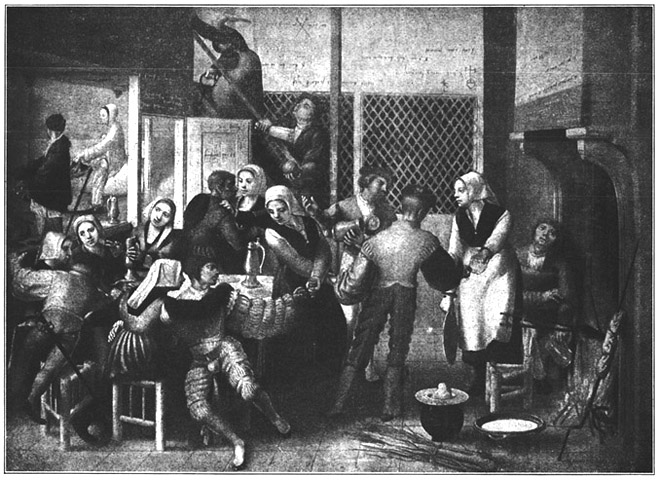

Nr. 124. Jean van Hemessen, Ein lustiges Quartier.

Nr. 125. Raubritter plündern ein Dorf.

Nr. 126. Hofball zu München unter Herzog Albrecht IV.

|

|

Nr. 127. Meckenem, Bei einer fürstlichen Hofgesellschaft

Hier könnten wir dieses literarische Kapitel um so füglicher schließen, als wir im zweiten Buche, wo wir das literarische Leben des 15. Jahrhunderts im Zusammenhange betrachten müssen, auf einzelnes zurückgreifen werden. Es scheint uns aber passend, unseren vielleicht etwas schwerfälligen literarhistorischen Auseinandersetzungen eine leichte Arabeskenzeichnung beizufügen, welche die erstere namentlich den Leserinnen annehmlicher machen dürfte. Denn es soll noch kurz die Rede sein von der Frauenschönheit, wie deren Kennzeichen die Dichter der ritterlich-romantischen Gesellschaft festgestellt haben. Eine Frau, die damals für schön gelten wollte, mußte von mäßiger Größe, von schlankem und geschmeidigem Wuchse sein. Ebenmaß und Rundung der Formen wurden strenge gefordert und im einzelnen zarte Fülle der Hüften, Geradheit der Beine, Kleinheit und Wölbung der Füße, Weiße und festes Fleisch der Arme und Hände, Länge und Glätte der Finger, Schlankheit des Halses, plastische Festigkeit und Gewölbtheit der Büste, die nicht zu füllereich sein durfte. Aus dem rötlich weißen Antlitz sollten die Wangen hervorblühen rot wie betaute Rosen. Klein, festgeschlossen, süßatmend sollte der Mund sein, und aus schwellenden roten Lippen die Weiße der Zähne hervorleuchten wie »Hermelin aus Scharlach«. Ein rundes Kinn mit schlehenblütenweißen Grübchen mußte die Reize des Mundes erhöhen. Aus dem breiten Zwischenraume zwischen den Augen sollte sich die gerade Nase, weder zu lang noch zu spitz, noch zu stumpf her absenken. Schmale, lange, wenig gebogene Augenbrauen, deren Farbe etwas von der des Haares abstach, waren beliebt. Das Auge selbst mußte klar, lauter, herzdurchsonnend sein. Seine bevorzugte Farbe war die blaue; allein noch höher stand jene unbestimmte, wechselnde, wie die Augen einiger Vögelarten sie bemerken lassen. Endlich waren blonde Haare von goldenem Schmelz, um schneeweiße, feingeaderte Schläfen sich ringelnd, eine von höfischen Kennern weiblicher Schönheit sehr betonte Forderung.