|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Staatsidee Karls d. Gr. – Umgestaltung des Adels. – Heer-, Finanz- und Gerichtswesen. – Die Kirche und die Sitten. – Möncherei. – Geistliche Dichtung: Ludwigslied, Heliand, Otfried. – Die materielle Kultur. – Landwirtschaft und Wohnart. – Münzwesen. – Gewerbe und Handel. – Das deutsche Wahlkönigtum und »das Heilige Römische Reich Deutscher Nation«. – Die Geschlechts- und Gutsnamen. – Anfänge des deutschen Bürgertums. – Kunst und Wissenschaft unter den Ottonen. – Eine mittelalterliche Schriftstellerin.

Einheit der abendländischen Christenheit, gestützt auf die kirchliche und politische Einheit Deutschlands, das war Karls Staatsidee. Ihre mit Umsicht und Tatkraft, mit Klugheit und Härte angestrebte Verwirklichung gebot einerseits eine feste Organisation des neuen Glaubens, andererseits eine Umwandlung der altgermanischen Adelsrepubliken in die eine unumschränkte fränkische Erbmonarchie. In letzterer Beziehung traf Karl die durchgreifendsten neuen Einrichtungen. Schon seine Vorgänger hatten den Nutzen eines sorgsam gegliederten Hofstaates anerkannt. Karl erweiterte und erhöhte die Pracht derselben, so daß die Inhaber der hohen Hofämter, der Haushofmeister (Senescalchus, Seneschall), der Oberstallmeister (Marescalchus, Marschall), der Obergeheimschreiber (Referendarius), der Obersteuereinnehmer (Cubicularius), der Oberhofrichter oder Pfalzrichter (Comes palatii, Pfalzgraf), den Vorrang vor dem alten Stammadel erhielten, welchen Karl überhaupt auf alle Weise zu entmächtigen oder ganz zu beseitigen strebte. Der Zudrang zu den Hofämtern wurde auch bald sehr groß, und da man auch Freigelassene, nicht nur Freigeborene, zum Genusse der Vorrechte des Hofdienstes zuließ, so mußte dies dem neuen Königtum in den unteren Klassen eine Masse von Anhängern werben. Ein anderes Hilfsmittel bot die Ausbildung des Benefizien- oder Lehenswesens im monarchischen Sinne. Der König leitete aus der Idee, daß seine Macht und Majestät ein unmittelbarer Ausfluß der göttlichen wäre, ein königliches Obereigentumsrecht über allen Grund und Boden ab, welches er mit kluger Berechnung zunächst seinem um ihn gescharten Kriegsgefolge zugute kommen ließ. Der aus der Völkerwanderung hervorgegangene neue Waffenadel (Leudes, Leute; Gasindi, Gesinde; Vassi, Vasallen) und der mit dem neuen Königtum aufgekommene Hofadel (Ministeriales) erhielt demnach Grundstücke (Feuda) meistens auf Lebenszeit und war dafür dem Aufgebote des Lehnsherrn auch zu dessen Privatkriegen und zum Hofdienste verpflichtet, wogegen die alten Allodebesitzer nur den Reichsheerdienst zu leisten hatten. Letzteres Recht wußte Karl, welcher zu seinen fortwährenden Kriegen starke Heere nötig hatte, zu beseitigen, indem er die Verpflichtung aller Freien, der Erbeigentümer wie der Lehnsleute, zum Heerbanne des Königs durchsetzte und jede Weigerung, seinem Aufgebot Folge zu leisten, mit schwerer Strafe belegte. Die volle Leistung des Kriegsdienstes regelte sich nach dem Umfange des Grundbesitzes, und da jeder Freie sich selber ausrüsten und drei Monate lang auch selber verpflegen mußte, so waren die Ärmeren bald außerstande, jene volle Leistung zu erschwingen, d. h. sie traten zu zwei, zu drei, zu fünf und sechs zusammen, um gemeinschaftlich einen Krieger auszurüsten und zu verpflegen, und hierdurch entwöhnten sich die besitzloseren Freien allmählich des Waffenlebens, wurden demnach in Menge waffenlos und untertänig. Dazu kam »der fromme Knechtsinn unzähliger freier Leute, welche sich und ihr Eigentum der Kirche schenkten und dasselbe als Kirchengut zurückempfingen, um es als Zinsbauern der geistlichen Stifte zu bebauen«. Auch die Veränderung der Kampfart, welche die Kriegsweise der Reichsfeinde der nächsten Jahrhunderte nötig machte, trug zur Verminderung der Gemeinfreiheit ungemein viel bei. Denn die neue Kampfart bestand hauptsächlich im Reiterdienst, und dieser erforderte mehr Vermögen und eine kriegerische Übung, welche sich nicht mit ländlicher Beschäftigung vertrug, kam also immer ausschließlicher in die Hände des Adels, dessen Stellung bevorrechtigter wurde im gleichen Verhältnis, in welchem die des Volkes zur knechtischen herabsank.

Nr. 62. Memling, Bathseba.

Ein Königtum, wie Karl es begründete, ist ohne eine geregelte Finanzverfassung gar nicht denkbar. Die königlichen Einkünfte bestanden aus dem Ertrag der königlichen Hausgüter (Krondomänen), welche Karl durch sogenannte »Kammerboten« verwalten ließ, dann aus den Lehns-(Feudal-) Abgaben der Vasallen, aus den königlichen Zöllen, womit der Handel schon bei seinen ersten Anfängen belastet wurde, aus dem Anteile der Staatskasse an den Strafen, endlich aus den Erträgnissen des fiskalischen Erbrechtes, welche aus der Hinterlassenschaft kinderloser Freigelassener flossen. Karl wußte diese Einnahmequellen mittels des Rechtes der Gewalt, tatsächlich des obersten zu allen Zeiten, bedeutend zu vermehren. War er auf Reisen, so zwang er den Gemeinden, in deren Nähe er sich aufhielt, die Verpflegung seines Hofhaltes auf, ein Zwang, woraus sich in der Folge eine Menge von Lieferungen und Leistungen entwickelte. Auch reisende königliche Beamte mußten unentgeltlich verpflegt werden, ja zuletzt das ganze königliche Heer auf seinen Märschen. Deutschland verdankt seinem ersten Kaiser auch die Einführung von Steuern; denn Karl verwandelte das freiwillige Geschenk von Vieh und Feldfrüchten, welches, wie Tacitus erzählt, die deutschen Stämme in der Urzeit ihren Oberhäuptern von Zeit zu Zeit darzubringen pflegten, in eine jährliche, feststehende Schuldigkeit.

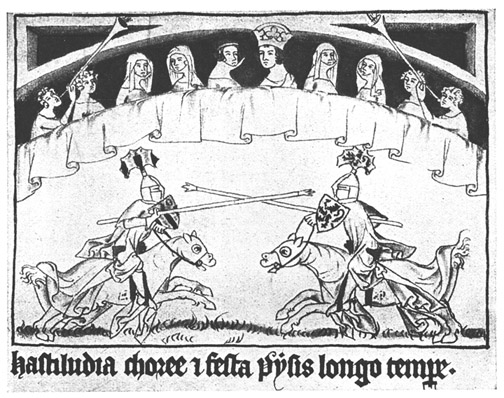

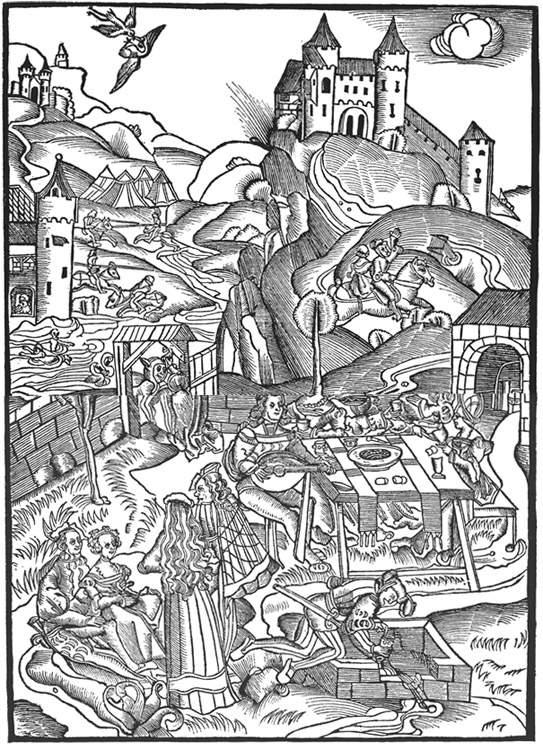

Nr. 63. Lanzenstechen in Pisa.

Eine despotische Regierung hat immer und überall getrachtet, die Rechtspflege sich zu unterwerfen. Karl befolgte diese Maxime gleichfalls, indem er das Gerichtswesen unter unmittelbare königliche Leitung stellte. Die Richter, welchen er den Namen Schöffen (scabinii) gab, wurden zwar noch von und aus der Versammlung der Freien gewählt; allein der Einfluß, welchen die königlichen Beamten auf die Wahl übten, machte diese zu einer leeren Förmlichkeit. Die Zentgrafen (centenarii), welche den Gemeindegerichten vorsaßen, die Gaugrafen, welche die Gaugerichte leiteten, die Sendboten oder Sendgrafen (missi), welche alle Vierteljahre größere Distrikte behufs der Überwachung des Gerichtswesens bereisten und Rechtsfälle zur Entscheidung brachten, in welchen der Graf das Recht verweigert oder verzögert hatte, sie alle ernannte der König. Als oberste Instanz galt das königliche Hofgericht unter dem Vorsitz des Pfalzgrafen. Geschworenengerichte blieben demnach die Gerichte noch immer, aber sie wurden bevormundet durch die königliche Gewalt, welche auch die Öffentlichkeit der Rechtspflege, des Rechtsschutzes stärkste Bürgschaft, sehr zu beschränken wußte, indem die Gerichtsstätten überbaut, die Gerichtssitzungen aus dem Freien zwischen Mauern verwiesen wurden, die weniger Raum gewährten. Das Strafrecht erweiterte sich außerordentlich, an die Stelle des Wergeldes trat auch bei Freien immer häufiger Bestrafung an Leib und Leben oder wenigstens an der Ehre. Die Zeit wurde stets erfinderischer in Handhabung mittelalterlicher Galgen- und Radjustiz, und Kerker-, Folter- und Henkerknechte bildeten bald einen zahlreichen Stand.

Weil Karl neben der Gewalt auch die Klugheit walten ließ, so gönnte er der Souveränität der Volksversammlung der Freien noch ein Scheinleben. Alljährlich zweimal, im Herbst und im Frühling (Maifeld), traten noch immer die Allod- und Feodbesitzer zur Annahme und Bestätigung der Gesetze zusammen. Diese Versammlungen, welche rasch zu den nachmaligen Reichsständen zusammenschrumpften, standen aber unter königlicher Leitung und waren, wie bereits das ganze Staatsleben, so von der neuen königlichen Beamtenschaft umschnürt, daß ein selbständiges Handeln derselben gar nicht mehr zu denken war. Sie glichen, nur unter roheren Formen, ganz und gar den Kammern des modernen Konstitutionalismus, denen man zu beschließen gestattet, was den Regierungen genehm ist. Nur die alles überragende Persönlichkeit Karls vermag die ungeheure Umgestaltung der deutschen Verhältnisse, welche er vollbrachte, zu erklären. Mit ihm zerfiel auch wieder sein stolzer Königsbau. Unter seinen Nachfolgern zeigte es sich bald, daß der Adel, welcher mit dem Klerus das Vorrecht der Steuerfreiheit (Immunität) zu teilen anfing und dessen anhebenden Trotz gegen das Königtum der schon im 9. Jahrhundert eifrig betriebene Burgenbau bezeichnet, der königlichen Gewalt über den Kopf wuchs. Die Lehnsaristokratie begann den Besitz ihrer Lehen erblich zu machen, aus königlichen Vasallen wurden Dynasten, die nach Landeshoheit trachteten und dem Feudalwesen eine Ausdehnung gaben, welche die Gemeinfreiheit völlig verschlungen haben würde, hätte sich derselben in den mählich aufblühenden Städten nicht eine Zuflucht aufgetan.

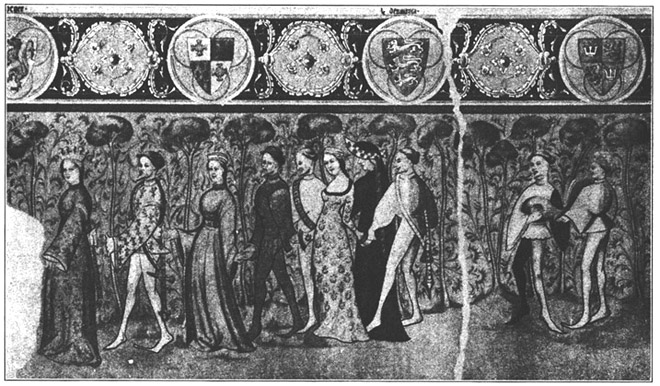

Nr. 64. Burgkmair, Trauung.

Die karlingische Königsmacht hatte an der von ihr allseitig geförderten Kirche eine bereitwillige Bundesgenossin. Beider Interessen waren ja aufs engste verknüpft. Die Kirche unterbreitete dem Siege des Königtums über die altgermanische Adelsrepublik ihre religiöse Weihe, das königliche Schwert half der Kirche die Christianisierung Deutschlands vollenden. Schenkung das Grundes und Bodens, auf welchem Kirchen und Klöster gegründet wurden, sowie die Einsetzung des Zehnten, welcher »eifriger gepredigt wurde als das Evangelium«, und dessen Leistung im fränkischen Reiche Staatsgesetz war, gaben die Grundlagen des weltlichen Besitzes der Kirche ab. Ihre Würdenträger, Erzbischöfe, Bischöfe und Äbte wurden mit Land und Leuten belehnt und traten so in die Vorderreihe der Großen des Reiches. Die Kirchengüter besaßen die Immunität, waren jedoch zum Heerbanne verpflichtet. Über den niederen Klerus übte der hohe eine drückende Gewalt. Die Kirche behielt das römische Recht, dessen Übergriffe ins deutsche mit der Zeit immer fühlbarer wurden. Der hohe Klerus nahm Recht vor des Königs Gericht, aber Schöffen seinesgleichen gaben den Wahrspruch. Den niederen Klerus richtete nicht nur in allen geistlichen Dingen, sondern auch in Zivilsachen der Bischof des Sprengels; in peinlichen Fragen, wo das Verbrechen erwiesen war, sollte ein aus Geistlichen und Laien gemischtes Gericht das Urteil sprechen. Die Abhängigkeit der deutschen Kirche von Rom war von vornherein festgestellt, und blieb es: auf der ersten deutschen Synode (743) schwuren die Bischöfe dem Papste Gehorsam. Die Sitten der Geistlichkeit zeigten schon in frühester Zeit die größte Verwilderung. Obgleich die Ehe der Kleriker noch geduldet wurde, war Ehebruch und Unzucht unter ihnen an der Tagesordnung. Ihr Umgang mit den Frauen war ausdrücklich für straflos erklärt, falls er sich auf das beschränkte, was man damals eine »bloße Liebkosung« nannte. Eigene Gesetze bestimmten das Strafmaß für die verschiedenen Grade der Trunkenheit. Waffen zu tragen war dem Klerus verboten, aber Bischöfe und Äbte geharnischt an der Spitze ihrer Dienstleute im Heerbanne reiten und bei jeder Gelegenheit tüchtig mit dem Schwerte dreinschlagen zu sehen, war das ganze Mittelalter hindurch gewöhnlich.

Wenn wir also Hierarchie und Königtum in der karlingischen Zeit zum Nachteile germanischer »Freiheit« Hand in Hand gehen sehen, so dürfen wir nicht vergessen, daß sie auch zum Vorteile der Zivilisation Hand in Hand gingen. Mag immerhin das Bestreben, dem kirchlichen Römertum und der christlichen Königsgewalt den vollständigen Sieg über das heidnische Germanentum zu verschaffen, bedeutend mitgewirkt haben, gewiß bleibt doch, daß das deutsche Schulwesen, daß die ganze neue Bildung Deutschlands im Kaiser Karl ihren Begründer und Schutzpatron zu verehren haben. Karl war wissenschaftlichem Streben eifrigst zugetan und suchte noch in reiferen Jahren, wie uns sein Geheimschreiber und Biograph Eginhard erzählt, die bedeutenden Lücken seiner Jugendbildung auszufüllen. Er weilte gern im Kreise der Gelehrten, welche er an seinem Hofe versammelt hatte. Die Zierden dieses Kreises waren der Angelsachse Alkuin, der Bischof Theodulf, der Abt Adelhard, der vielbegabte Angilbert, der eben erwähnte Eginhard und Paul Diakonus (Warnefried). Alkuin (gest. als Abt zu Tours 804) war insbesondere zur Erziehung der kaiserlichen Kinder, deren Karl vierzehn eheliche und uneheliche besaß, berufen worden; aber die Aufführung seiner Zöglinge, besonders der weiblichen, machte seiner Mühewaltung wenig Ehre. Die Töchter Karls führten ein sehr lockeres Leben. Von zweien derselben, Berta und Rotrudis, wissen wir ausdrücklich, daß sie uneheliche Kinder gehabt, was schon verrät, wie es an dem Kaiserhofe zugegangen, dessen Haupt der Wollust selber in hohem Grade zugetan war.

Karl hatte zur Erbauung und Ausschmückung seiner prächtigen Pfalzen (von palatium) zu Aachen und Ingelheim, wie zur Förderung kirchlicher Architektur, Baukünstler aus Italien mitgebracht. Ebendaher verschrieb er sich Musiker zur Verbesserung des Kirchengesanges. Durch diese romanischen Künstler kam in Deutschland allmählich jener Kunststil auf, welcher, als der romanische bezeichnet, dem germanischen voranging. Trotz dieser Förderung romanischen Wesens blickte jedoch aus Karls Kulturstreben die deutsche Gesinnung deutlich heraus. Diese bewog ihn, seiner kirchlichen Abneigung gegen germanisches Heidentum ungeachtet aus dem Munde des Volkes eine Sammlung vorchristlicher Heldenlieder zu veranstalten, die noch im 12. Jahrhundert handschriftlich in England vorhanden gewesen sein soll, seither aber leider spurlos verschwunden ist; ferner bewog sie ihn, den Unterricht in der deutschen Sprache den »Klosterschulen« gesetzlich vorzuschreiben. Hier, in den Klosterschulen, die auf Anregung Alkuins entstanden, welcher am kaiserlichen Hoflager selbst eine Schule hielt, fand die Bildung des karlingischen Zeitalters hauptsächlich ihre Pflege. Freilich war es eine fremdartige, nicht eine aus dem Volksleben als nationale Blüte hervorsprossende, sondern eine kirchlich-lateinische Bildung; aber es war doch immerhin eine.

Auf den Ursprung und die Einrichtung des Mönchswesens hier näher einzugehen, fehlt uns der Raum. Von aszetischen Schwärmern im 4. Jahrhundert in den Einöden Ägyptens begründet, erschien es schon im 5. Jahrhundert als kirchliches Institut und verbreitete sich rasch über alle zum Christentum bekehrten Länder; den morgenländischen Klöstern gab der heilige Basilius ihre Regel, während die abendländischen eine solche erst später durch Benedikt von Nursia, den Gründer des berühmten Benediktinerstammklosters Monte Cassino (529), erhielten; endlich traten im Verlaufe der Zeit den Benediktinern eine Menge anderer Mönche- und Nonnenorden zur Seite. Die Klöster haben zu ihrer Zeit unstreitig Gutes und Großes gewirkt. Für das Klosterwesen auch in seinen Anfängen nur rationalistisches Achselzucken zu haben, ist unpassend. Durch die ganze Geschichte der christlichen Welt geht ein tiefer Zwiespalt zwischen der Idee des Christentums und der offiziellen Kirche. Die Möncherei machte in ihrer Art den Versuch, diesen Gegensatz aufzuheben. Sie vergriff sich allerdings in den Mitteln; allein ihr ursprüngliches Streben war desungeachtet wohl geeignet, reine und edle Gemüter anzuziehen. Begabte Jünglinge, welche der erste harte Zusammenstoß ihrer jugendlich hochsinnigen Denkweise mit der greuelvollen Wirklichkeit in Schrecken setzte, trugen ihre Ideale – jede Zeit hat die ihrigen – ins Kloster, um ihnen dort einen Altar zu bauen, welchen religiöse Autorität vor Umsturz oder Befleckung durch wilde Horden sicherte, und in Waffen oder Staatsgeschäften gereifte Männer suchten den Schmerz der Enttäuschung in klösterlicher Stille zu lindern unter Beschäftigungen, welche der Mit- und Nachwelt zugute kamen.

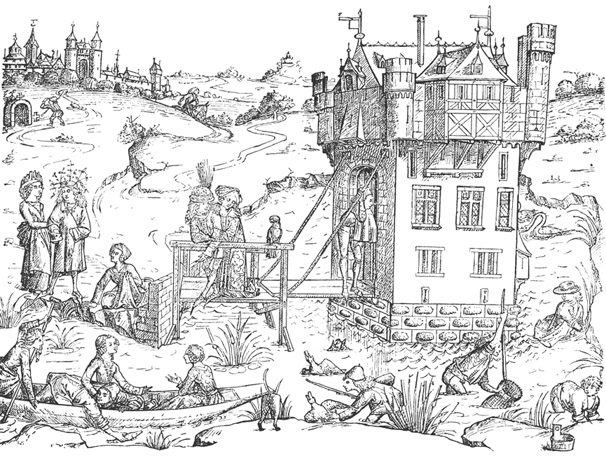

Nr. 65. Fischerei.

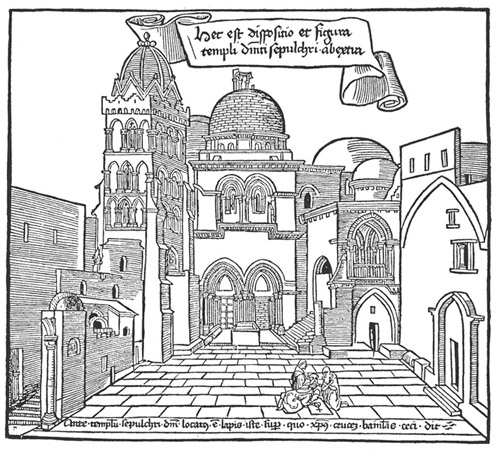

Nr. 66. Aus: Breydenbach, Reise ins Heilige Land.

Nr. 67. Aus: Breydenbach, Reise ins Heilige Land.

Allerdings barg schon in früherer Zeit die Masse der Mönche unter der Kutte nur plumpe Ignoranz, verbunden mit unverschämtester Spekulation auf den Aberglauben des Volkes und mit gemeinster Sinnenlust; allein daneben gab es auch Mönchegesellschaften, welche ihre zivilisierende Mission, wie sie dieselbe erfaßt hatten, mit redlichstem Eifer erfüllten. Namentlich gebührt den ältesten deutschen Klöstern und den von der karlingischen Zeit an damit verbundenen Klosterschulen die Anerkennung, inmitten der furchtbaren Verkommenheit und Verwilderung, welche dem unerhörten Tumult der Völkerwanderung gefolgt war, in den germanischen Wäldern materielle und geistige Kultur begründet und gefördert zu haben. Muster der Klosterschulen, denen Kaiser Karl die lebhafteste Aufmerksamkeit zuwandte, wurde die, welche der eigentliche Begründer mönchischer Gelehrsamkeit in Deutschland, Hraban Maurus (776-856), im Kloster Fulda 804 einrichtete und welcher bald die von St. Gallen, Hirschau, Reichenau, Weißenburg, Korvey und andere nachfolgten. Hauptgegenstand des Unterrichts in diesen Anstalten war das Trivium und Quadrivium der sieben freien Künste und die Kenntnis der lateinischen Sprache. Dem Fleiße, womit das Latein gepflegt wurde, ist die Rettung, Bekanntmachung und Verbreitung vieler Literaturschätze des klassischen Altertums zuzumessen. Übrigens brachte es die Stellung der die Klosterschulen leitenden Geistlichkeit mit sich, daß sie neben dem Latein auch die deutsche Sprache emsig pflegen mußte. Konnte sie doch nur mittels letzterer auf das Volk einwirken. Behufs des Schulunterrichts wurden deutsch-lateinische und lateinisch-deutsche Wörterbücher (»Glossarien«) zusammengestellt, behufs der kirchlichen Unterweisung liturgische und oratorische (Tauf-, Beicht-, Gebet-, Predigt-) Formeln in deutscher Sprache verfaßt. Solche zum Teil noch aus dem 8. Jahrhundert stammende Vokabularien und Formeln gehören mit zu den ältesten Denkmälern unserer Sprache, sind also für den Entwicklungsgang derselben höchst beachtenswert. Dabei ließen es aber die Geistlichen nicht bewenden. Sie erkannten, obgleich von Bonifazius an heftig gegen die heidnische Volkspoesie eifernd, daß sie auch das dichterische Bedürfnis des Volkes zu beachten hätten, ein Bedürfnis, dessen fortwährendes Vorhandensein insbesondere eine königliche Verordnung vom Jahre 789 bezeugt, welche den Nonnen verbot, Wein- und Liebeslieder zu schreiben und einander mitzuteilen.

Das Volk bewahrte, wenn auch der altnational-heidnische Heldengesang vor der christlichen Kultur allmählich verstummte, dennoch insgeheim eine liebevolle Erinnerung an das in den alten Liedern lebende Götter- und Heldentum. An die Stelle desselben mußte etwas anderes gesetzt werden, um die Phantasie des Volkes der dem christlichen und monarchischen Wesen gleich gefährlichen Beschäftigung mit den alten Sagen zu entreißen. Es begann eine christlich-deutsche Dichtkunst aufzukommen, welche den christlichen Mythus zu ihrem Thema nahm. Es verschwindet vom 9. Jahrhundert an die nationale Heldensage aus unserer Literaturgeschichte, um erst drei Jahrhunderte später neubelebt wieder hervorzutreten, freilich stark überchristlicht. Anfangs übte sich die geistliche Poesie an der Übertragung lateinischer Kirchenhymnen, auch Psalmen übersetzte und paraphrasierte sie. Begleiten wir sie auf ihrem Fortschritte zur selbständigen Äußerung, so zeigt sich das Erfreuliche, daß des altnationalen Heldentons nachwirkende Kraft wenigstens zunächst noch durch die geistliche Dichtung sehr vernehmbar hindurchschlägt. So in dem auf den Sieg Ludwigs III. über die Normannen bei Saucourt (881) von einem Geistlichen gedichteten »Ludwigslied«, so noch weit bedeutsamer, ja wahrhaftig großartig und schön in der aus der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts stammenden altsächsischen Evangelienharmonie, betitelt »Heliand«, welche auf Veranlassung Ludwigs des Frömmlers von einem Sachsen gedichtet wurde. Der Name des vortrefflichen Dichters ist leider unbekannt. Mit Zugrundelegung der vier Evangelien erzählt er das Leben Jesu in echt episch-naivem und einfachem Geiste, durchaus im altnationalen Volkston. Höchst ergreifend ist es, zu sehen, wie er seinen jüdisch-christlichen Stoff in die epische Form und Farbe altgermanischen Volks- und Heldenlebens zu gießen und zu tauchen verstand, wie er uns mit der liebenswürdigsten Naturwahrheit Christus unter seinen Jüngern wie einen germanischen Adaling und Stammherzog unter seinem Heergefolge vorführt. Im Heliand klingt der männlich volle, naturwahre Ton altdeutscher Volkspoesie zum letztenmal rein und ungetrübt aus den germanischen Wäldern herüber. Im Gegensatze hierzu stellt sich uns in der unter dem Titel »Krist« bekannten oberdeutschen Evangelienharmonie, welche der Benediktinermönch Otfrid zwischen 863 und 872 im Kloster Weißenburg dichtete, ein echtes Produkt christlich-geistlicher Dichtung dar. Otfrids Werk ist nicht nur als Sprachquelle wichtig, wichtig ferner nicht nur deshalb, weil dasselbe an die Stelle der Alliteration zum erstenmal in der deutschen Poesie den Endreim setzte, sondern insbesondere auch darum, weil es in bewußtem Gegensatze zur Volksdichtung die Bahn der Kunstpoesie eröffnete. Otfrid, der auf die volksmäßige Dichtung als Christ und Gelehrter mit Verachtung herabsah, wie er in seiner Vorrede des breiteren auseinandersetzte, ging einerseits darauf aus, in seinem in fünf Büchern abgeteilten Krist die christlich-mönchische Bildung seiner Zeit vollständig darzulegen, andererseits wollte er moralisieren und belehren. Er erweist sich daher weit weniger als Dichter denn als ein verständiger Mann, der sich in gelehrter Literatur umgesehen hat. Nicht die Erzählung war ihm die Hauptsache, wie sie einem wirklichen Epiker hätte sein müssen, sondern die mönchische Mystik und die moralische Nutzanwendung, mittels welcher er seine Leser erbauen wollte, ein Zweck, womit er allerdings den weiteren, die Muttersprache auch unter den Gebildeten zu Ehren zu bringen, in ehrenhaftester Weise verband.

Nr. 68. Aus: Breydenbach, Reise ins Heilige Land.

Nr. 69. Fürstliche Tafelgesellschaft.

Eine geistige Kultur, wie sie die besprochenen Anfänge christlich-germanischer Literatur, wie sie die wissenschaftlichen und pädagogischen Bestrebungen eines Hraban in Fulda, eines Walafrid in Reichenau, eines Hartmod in St. Gallen darlegen, hat die Basis einer erhöhten materiellen Zivilisation zur unumgänglichen Voraussetzung. In der Tat muß Deutschland im 7., mehr aber noch im 8., 9. und 10. Jahrhundert schon einen viel wohnlicheren Anblick gewährt haben als in der Urzeit, wo das Eigentumsrecht der Adalinge über weite Bodenstrecken dem Aufkommen der Landwirtschaft eher hinderlich als förderlich gewesen war. Vom 7. Jahrhundert an lichtete sich allmählich der deutsche Urwald. Die Insassen der Klöster führten das Beil und den Karst mittelalterlicher Hinterwäldler mit Ausdauer, denn auf die Erträgnisse des gerodeten Bodens um ihre stillen Sitze her sahen sie sich doch zunächst angewiesen. Kaiser Karl selbst widmete dem Landbau die eifrigste Sorgfalt, munterte zur Ausreutung der Forste auf und überließ denen, welche solche Arbeit verrichteten, einen Teil des neugewonnenen Bodens als grundzinsleistendes Eigentum. Und nicht nur suchte er durch Gesetze und Dekrete Ackerbau und Viehzucht zu heben, er selbst ging durch Einrichtung von Musterwirtschaften auf seinen Hausgütern den Landbebauern mit gutem Beispiel voran. Noch zwei Jahre vor seinem Tode erließ er eine Verordnung über die Bewirtschaftung seiner Güter, welche über den damaligen Stand der Agrikultur höchst willkommene Aufschlüsse gibt. Es wird da gehandelt von der Behandlung der Getreidefelder, der Wiesen und Wälder, von der Viehzucht, von der Pflege der Pferde, von der Bienenzucht und bis ins einzelne vom Gartenbau. So erfahren wir, auf welche Blumen und Gemüse die deutsche Gärtnerei zu Anfang des 9. Jahrhunderts Fleiß und Sorgfalt verwandte; wir erfahren, daß Rosen, Lilien und andere Ziersträucher gepflegt, daß Kümmel, Fenchel, Petersilie, Kresse, Gurken, Bohnen, Karotten, Zwiebeln, Lauch, Kerbel, Rübenkohl und andere Gemüse gezogen wurden. Auch die Obstkultur wird betont und auf die verschiedenen Arten des Stein- und Kernobstes näher eingegangen. Dann ist der Wein, der von den Römern gebrachte Freudebringer, ebenfalls nicht vergessen, wie es denn außerdem historisch feststeht, daß Karl zwar nicht die ersten Reben in Deutschland gepflanzt, wohl aber den Weinbau am Rheine veredelt und erweitert hat. Endlich läßt die altgermanische Vorliebe für linnene Kleider den sorgsamen Betrieb des Flachsbaues nicht nur vermuten, sondern wir haben für die Achtsamkeit, welche demselben fortwährend geschenkt wurde, ein ausdrückliches Zeugnis in dem hohen Strafansatz, womit das salfränkische Gesetz den Diebstahl im Flachsfelde belegte.

Wo der Acker sich verbessert, verbessert sich auch die Wohnung des Bebauers. Mit dem Vorschritte der Landwirtschaft in der karlingischen Zeit schritten daher auch die baulichen Einrichtungen zum Besseren vor. An die Stelle der altdeutschen, roh aus Baumstämmen aufgeblockten, mit Lehm verstrichenen, rohrgedeckten, fenster- und treppenlosen Hütte, in welcher Menschen und Vieh während des Winters zusammenwohnten oder vielmehr zusammenstallten, traten allmählich Behausungen, wie die Entwicklung des Ackerbaues und der Viehzucht sie nötig, wie eine menschlichere Existenz sie wünschenswert machte. Schon teilte sich selbst der Hörigen Behausung in Wohnhaus, Scheune und Viehstall, während die Gehöfte der Grundbesitzer aus dem Herrenhaus (sala), Kellerhaus (cellaria), Badhaus (stuba), Speicher (spicarium), Kornboden (grania), Pferde- und Rindviehstall (scuria), Schafstall (ovile) und Schweinestall (porcaritium) bestanden. Hierzu kam noch ein abgesondertes Haus für die Frauen (genitium oder screona, d. i. Schrein), in welchem sie der Beschäftigung mit Spindel und Webstuhl oblagen, weswegen das Frauenhaus auch kurzweg Arbeitshaus oder Webstätte genannt wurde. Hier saßen die Frauen die meiste Zeit über, welche ihnen die Geschäfte des Haushaltes übrig ließen, den Rocken zwischen den Knien, die Spindel in der Hand – die Spinnräder wurden erst im 15. Jahrhundert erfunden – oder mit kundiger Hand das Weberschifflein regierend, und lagen so einer Arbeit ob, welche noch lange den Hauptstoff zu ihrer und ihrer Männer Gewandung lieferte, einer Arbeit, welcher die Königstochter nicht minder als die Bäuerin oder die leibeigene Magd sich unterzog. Neben der Linnenweberei wurde auch Wollweberei schon frühe von den deutschen Frauen betrieben, und zu welcher Kunstfertigkeit sie es darin brachten, bezeugt der angelsächsische Kirchenhistoriker Beda († 735), indem er erzählt, daß üppige Nonnen schon im 7. Jahrhundert ihre Meisterschaft in der Weberei dazu benützten, ihre Liebhaber mit kostbaren Gewändern zu beschenken. Solange die Tracht der Männer und Frauen im allgemeinen einfach und kunstlos blieb, also bis weit ins Mittelalter hinein, handhabten die Frauen neben Spindel und Webstuhl auch die schneidernde Schere und Nadel, und in mittelalterlichen Gedichten wird uns manche hübsche Szene vorgeführt, wo Fürstinnen die Kleider zuschneiden und ihre Dienerinnen die zugeschnittenen nähen.

Nr. 70. Reigentanz.

Auf die ländliche Bauart des karlingischen Zeitalters zurückkommend, bemerken wir, daß anfangs die erwähnten Gebäulichkeiten noch meistens aus geschrotenem Holz aufgeführt wurden. Steine und Ziegel waren selten. Inwendig boten die Häuser einen einzigen hohlen Raum ohne Wandabteilung dar. Inmitten dieses Raumes ragte eine Säule empor, welche das Dach trug (Firstsul). Bald begann man aber die Wohnungen mit Schindeln zu decken, sowie Wandabteilungen und Treppen einzuführen. Unter und nach Kaiser Karl fing man an, steinerne Häuser zu errichten. Nicht nur die berühmten kaiserlichen Pfalzen, auch viele der Herrenhäuser auf Karls Gütern waren schon aus Steinen gebaut. In einem derselben fanden sich drei Wohnzimmer, elf Arbeitsstuben, zwei Vorratskammern und ein Keller. Das ganze Haus war mit Söllern umgeben und hatte zwei bedeckte Gänge. Unter dem Hausrat finden sich verzeichnet fünf Federbetten mit Matratzen, zwei kupferne und sechs eiserne Kessel, ein eiserner Leuchter, Tücher zu einem Tischgedeck, ein Handtuch, ferner mit Eisen gebundene Zuber, Sicheln, Hacken, Äxte, Bohrer usw. Der Preis eines eingerichteten Herrenhauses wurde im Jahre 895 auf zwölf Schillinge (Schildlinge) geschätzt, was uns Gelegenheit gibt, eine kurze Episode über die altdeutschen Münzverhältnisse hier einzuflechten.

Abgesehen von den vielen Umgestaltungen, welchen die deutsche Münzverfassung vom 5. bis zum 8. Jahrhundert bei den verschiedenen Völkerschaften unterlag, steht im allgemeinen fest, daß schon damals der Unterschied zwischen dem norddeutschen Talersystem und dem süddeutschen Guldensystem existierte, insofern bei den Sachsen 12 Schildlinge oder Taler auf das Pfund Silber gingen, während bei den Franken, Alemannen und Bayern auf das Pfund Silber 20 Gulden (Solidi) gerechnet wurden. Der Goldsolidus war gleich 40 Silberdenaren, der Silberschildling gleich 12 Denaren. Goldgulden wurden 72 auf das Pfund Gold gerechnet. Der fränkische Goldsolidus verhielt sich zum silbernen wie 40 zu 12, der sächsische Silberschildling zum fränkischen wie 12 zu 20. Der Silberschildling, sowie der Golddenar, war eine ideelle Münze, denn wirklich geschlagen wurde in Gold nur der Gulden, in Silber nur der Denar. Das Recht, Münzen zu schlagen, war königliches Regal, und schon Chlodwig ließ Goldgulden mit seinem Brustbilde prägen. Im Verlaufe der Zeit wurde dann das Münzrecht von den Königen einzelnen Fürsten, Baronen, Bischöfen und Äbten, weiterhin auch Städten verliehen. Was das Verhältnis des Geldwertes der alten Zeit zu dem der jetzigen betrifft, so hatte das Geld damals mindestens den vierzig- bis fünfzigfachen Wert von jetzt, ja eher noch einen höheren. Ein wohlausgewachsener Ochse galt damals zwei Silberschildlinge, jetzt gilt er vierhundert und mehr Gulden, demnach war ein Schildling damals ungefähr so viel wert wie gegenwärtig zweihundert Gulden. Angenommen jedoch, daß ein Silbersolidus nach damaligem Geldwerte nur 50 unserer Reichsgulden gleichstand, so machten 1000 Silbersolidi nach heutigem Geldwert ein Vermögen von 50 000 Gulden aus, und da ein goldener Schilling gleichkam 3? silbernen, so formierten 1000 Goldschildlinge einen Besitz, welcher heutzutage 170 000 Gulden betragen würde. Welche beträchtlichen Unterschiede in Kauf und Vertrag, in Strafansätzen (Wergeld), in allen öffentlichen und privatlichen Angelegenheiten die Rechnung nach Gold- oder Silbermünze begründen mußte, ist klar.

Nr. 71. Meister der Liebesgärten, Ritterleben.

Die Blüte der Gewerbe und des Handels wird nur durch bürgerliche Freiheit ins Leben gerufen. Bürgerliche Freiheit aber gab es in der karlingischen Zeit keine. Erst unter der sächsischen Kaiserdynastie begann sich eine solche zu begründen mit dem Aufblühen der Städte, von welchen sie unzertrennlich ist. Indessen soll damit nicht behauptet werden, daß in der karlingischen Zeit Gewerbetätigkeit und Handel noch gar nicht sich geregt hätten. Vor allen sahen die Bewohner der Klöster sich genötigt, gewerbliche Fertigkeiten zu erwerben, um den eigenen Bedürfnissen zu genügen, Bedürfnissen, welche durch geselliges Zusammenleben schon frühe über die primitiveren roher und vereinzelter Hofbauern hinaufgesteigert waren. Als sich dann die gewerbliche Hervorbringung in den Klöstern und unter ihrem Schutze nach und nach vermehrte, waren die klugen Mönche auch nicht verlegen, Verbraucher herbeizuschaffen. Sie benutzten den Umstand, daß an den hohen Kirchenfesten Weihnacht, Ostern, Pfingsten, Mariä Himmelfahrt – das prachtvollste, das Fronleichnamsfest, wurde erst im 13. Jahrhundert eingeführt –, wie auch an den Festen der Schutzheiligen, eine Menge gläubigen Volkes bei den geistlichen Stiften zusammenströmte, zur Einrichtung von Märkten. Dem Feste durfte natürlich die feierliche Messe nicht fehlen, und da Fest und Markt sich aufs engste aneinanderschlossen, so erhielt der letztere auch den Namen Messe. Wo aber immer die katholische Romantik eine praktische Seite des Lebens, wie hier den Handel, in ihre Kreise zog, wußte sie aus kleinen Anfängen bald etwas Großes zu machen. Hatten die geistlichen Stifte erst Märkte gegründet, welche sie durch Erwerbung von Zoll- und Münzprivilegien zu einer trefflichen Einkommensquelle zu machen verstanden, so war damit auch eine Grundlage zu einer städtischen Gemeinschaft gelegt, die sich bald befestigte und erweiterte. Anderen städtischen Gemeinschaften gewährten die königlichen Pfalzen und Landhäuser eifrigst benutzte Anhaltspunkte; denn hier, unter dem unmittelbaren Schutze der königlichen Macht, konnte sich gewerblicher Fleiß mit verhältnismäßiger Sicherheit niederlassen. Endlich boten solche Plätze, an welchen sich der Handel mit den benachbarten Völkern konzentrierte, naturgemäßeste Gelegenheit zu städtischen Anlagen, was das frühe Emporkommen von Bardowik, Magdeburg, Erfurt, Regensburg und Lorch bezeugte. Zu den ältesten Handelsplätzen gehörte auch Köln, das den Vereinigungspunkt des nord- und südwestlichen Verkehrs bildete. Wie diese Stadt, waren auch Mainz, Trier, Augsburg und andere deutsche Städte auf den Trümmern römischer Kolonien neu erstanden, und außer diesen finden wir schon im 8. und 9. Jahrhundert noch Straßburg, Worms, Frankfurt, Würzburg, Bamberg, Fürth, Eichstädt, Schlettstadt, Saalfeld, Forchheim, Merseburg, Halle, Passau, Linz, Wien, Salzburg, Zürich, Basel, Chur, Osnabrück, Minden, Bremen, Hamburg, und viele andere, freilich meist erst im Entstehen begriffen. Kaiser Karl selbst erwarb sich um Gewerbe und Handel bedeutende Verdienste durch energisches Verfahren gegen Räuberhorden, welche die öffentliche Sicherheit beeinträchtigten, durch Förderung der Binnenschifffahrt, durch Anlegung von Brücken und durch Verordnungen gegen den Zollunfug, dessen sich gar viele Große schuldig machten. Der Adel wußte sich überhaupt den auflebenden Handel frühzeitig tributbar zu machen, einesteils durch Anlegung von Zollstätten an Wegen und Stegen, andernteils dadurch, daß er die reisenden Handelsleute gegen Belohnung mit einem bewaffneten Geleite von einem Orte zum andern versah. Letzteres war unumgänglich notwendig; denn in einer so wilden, raublustigen Zeit mußte sich die königliche Polizei, falls von einer solchen überhaupt die Rede sein kann, völlig unzulänglich erweisen. Den damaligen Handel selbst haben wir uns in sehr bescheidener Gestalt zu denken. Der Binnenhandel war meist bloßer Hausierhandel, der Grenzverkehr vorwiegend Tauschhandel. Wo er sich etwa zum Großhandel aufschwang, war er sicherlich in den Händen der Juden, deren Spekulationsgeist überhaupt das gewerbliche und kommerzielle Leben beherrschte. Die Finanzkunst dieses Volkes betätigte sich wie überall, auch in Deutschland schon frühzeitig, um so mehr, da ihm das Geld Ersatz bieten mußte für die brutale Unterdrückung, die es erfuhr. Die deutschen Großen wußten übrigens die Brauchbarkeit der Juden in Geldgeschäften zu würdigen. Die Nachkommen Abrahams standen im Schutze des Königs, erhielten später die Benennung kaiserliche »Kammerknechte« und wurden häufig mit dem Einzuge der Steuern betraut.

Nr. 72. Spinnstube.

Die von Kaiser Karl begründete christlich-germanische Kultur kam gänzlichem Untergange nahe in den verheerenden Kriegen, welche seine Nachfolger unter sich selbst führten und außerdem gegen Slawen, Normannen und Magyaren (Ungarn) durchzufechten hatten. Schon unter der Regierung von Karls Sohn, dem schwachen Ludwig (814-840), welcher weit mehr zum Mönch als zum Beherrscher eines so großen Reiches paßte, ging es rasch abwärts mit der karlingischen Herrlichkeit. Die Bruderkriege zwischen Ludwigs Söhnen sodann führten 843 die Teilung der fränkischen Monarchie herbei, welche durch den berühmten Vertrag von Verdun festgestellt wurde. Lothar erhielt Italien mit Burgundien und die Kaiserkrone, Karl der Kahle Westfranken (Frankreich), Ludwig Ostfranken (Deutschland), weshalb er auch der Deutsche genannt wird.

Nr. 73. Hopfer, Dörfliches Fest.

Mit dem Vertrage von Verdun hob demnach die selbständige und nationale Staatsexistenz unseres Landes an. Sie war bald von einer bedeutenden Schwächung der königlichen Macht begleitet; denn die Beschränktheit und Kraftlosigkeit der Karlinger ließ sie auch in Deutschland in der drangvollen Zeit auf ein ihrem Ansehen höchst gefährliches Mittel verfallen. Sie stellten nämlich, um das Kriegswesen zu heben, die altgermanische, von Kaiser Karl beseitigte Herzogswürde wieder her und räumten den Herzögen, wie den Hütern der Grenzmarken (Markgrafen) und anderen Großen eine erbliche Gewalt ein, welche diese zur Begründung der hohen Aristokratie des Reiches befähigte. Was diese Aristokratie zu bedeuten hatte, sollten die Karlinger bald erfahren. Denn als Karl der Dicke (876-887), welcher infolge des raschen Absterbens seiner Brüder und nächsten Verwandten fast das ganze Erbe seines kaiserlichen Ahnherrn noch einmal in einer Hand vereinigte, durch seine Unfähigkeit und Feigheit die Erbitterung der deutschen Großen erregte, traten diese in Tribur am Rheine zusammen, entsetzten ihn ohne weiteres des Thrones und erhoben darauf seinen Neffen, den Herzog Arnulf von Kärnten. Mit dem kinderlosen Sohn Arnulfs, Ludwig dem Kind, erlosch der karlingische Stamm in Deutschland (911), während er unlange darauf mit dem kinderlosen Ludwig dem Faulen von Frankreich gänzlich ausstarb (987). Frankreich ging dann unter der von Hugo Kapet gegründeten Königsdynastie der Kapetinger der politischen Einheit und Zentralisation entgegen, die deutsche Geschichte aber nahm einen anderen Verlauf. Die hohe Aristokratie war bei uns schon so mächtig geworden, daß sie den Partikularismus aufrechtzuerhalten vermochte. Da jedoch das Bedürfnis einer, wenn auch nur lockeren, Staatseinheit zu gebieterisch hervortrat, so bequemte sich die unter anderen Formen wieder ins Leben getretene altgermanische Adelsrepublik dazu, freiwillig einem höchsten Reichsoberhaupte sich unterzuordnen. Hieraus ging das deutsche Wahlkönigtum hervor. Die hohe Aristokratie machte Deutschland zu einem Wahlreich, indem sie nach dem Erlöschen der deutschen Karlinger den Herzog Konrad von Franken zum deutschen König wählte. Wie sehr diesem daran lag, die Reichseinheit zu fördern und das königliche Ansehen zu heben, zeigt sein energisches Verfahren gegen die alemannischen Grafen Erchanger und Berchtold, welche das Unterfangen, ihr Kammerbotenamt eigenmächtig zur erblichen Herzogswürde zu erhöhen, mit dem Tode büßten.

Nr. 74. Dürer, Edelmann und Dame.

Die Erwähnung dieser Brüder, welche in der Geschichte kurzweg bei ihren Taufnamen genannt werden, fordert uns auf, hier einen gelegentlichen Seitenblick auf das Namenwesen zu werfen. Beinamen verschafften zu Anfang des Mittelalters in Deutschland körperliche Eigenschaften oder Gemütsbeschaffenheiten, wie bei den Fürsten und Edelleuten, oder gewerbliche Beschäftigungen, wie bei dem gemeinen Mann. Dann fing der hohe Adel an, Beinamen zu führen, die seinen Stamm- oder Lehnssitzen entnommen waren, jedoch vielfach sich änderten, bevor sie stehend wurden. Unter dem niederen Adel wurde die Gewohnheit, den Namen des Gutes als Geschlechtsnamen zu führen, weit später herrschend. Beim Bürger- und Bauernstand kamen stehende Geschlechtsnamen nicht vor dem 14. Jahrhundert auf und wurden erst im 15. Jahrhundert allgemein gebräuchlich.

Konrads Einsicht vermochte die Wirren und Drangsale seiner Zeit nicht zu bewältigen. Erst der Kraft der sächsischen Königsdynastie, welche durch die Wahl des Herzogs von Sachsen, Heinrichs des Voglers oder Finklers, begründet wurde (919), gelang dieses besser. Heinrich I. hat sich nach außen durch die Wahrung Deutschlands vor den verheerenden Einfällen der Ungarn, nach innen durch festere Begründung des Städtewesens und Bürgertums Verdienste um unser Land erworben. Er hat zwar nicht die deutschen Städte geschaffen, denn es gab deren viele schon vor ihm, wohl aber den deutschen Mittelstand, indem er der Bewohnerschaft der Städte, welche der Mehrzahl nach aus dem Stande der Leibeigenen und Sklaven hervorgegangen, bis zu einem gewissen Grade die Rechtsfähigkeit verlieh – der erste Schritt aus der Knechtschaft heraus zur bürgerlichen Freiheit. Zwei andere Wohltaten Heinrichs erhöhten die Bedeutung des werdenden Bürgertums nicht wenig. Erstlich verlieh er den Städten das Münzrecht, und zweitens gebot er die Verlegung der Volksversammlungen und aller größeren Feierlichkeiten in die Städte. Wie sehr durch beides städtische Gewerbe- und Handelsfähigkeit, mithin die Nahrungsfähigkeit, mithin das Gedeihen bürgerlicher Genossenschaften gefördert werden mußte, bedarf keiner Nachweisung. Ebenso liegt am Tage, daß das von Heinrich gegebene und bald allenthalben nachgeahmte Beispiel der Ummauerung und Befestigung der deutschen Städte ihr Aufblühen wesentlich ermöglichen half. Überhaupt muß dem sächsischen Königshause das Lob gezollt werden, daß unter seinem Reichsregiment vieles geschah, die starren kastenartigen Standesunterschiede, wie sie aus der deutschen Urzeit herübergekommen waren, zu mildern. Auch der Geistlichkeit gebührt ein großer Anteil an diesen humanisierenden Bestrebungen.

Nr. 75. L. von Leyden, Die Unersättliche.

Heinrichs Sohn und Nachfolger Otto I. (936-973) vermehrte den Glanz und Ruhm seines Geschlechtes und Deutschlands. Wenn bei seiner Krönung und Salbung zu Aachen, welche Stadt ihre Würde als Krönungsstätte später dem rivalisierenden Frankfurt abtreten mußte, die hohe Aristokratie zum erstenmal jene nachher unter der Benennung »Erzämter« stehend gewordenen Hofdienste verrichtete – der Erzbischof von Mainz als Erzkanzler, der Herzog von Lothringen als Erzkämmerer, der Herzog von Franken als Erztruchseß, der Herzog von Schwaben als Erzmundschenk, der Herzog von Bayern als Erzmarschall –, so hatte das zunächst allerdings nur eine symbolisch-zeremonielle Bedeutung. Allein Otto wußte diesem Akte recht gut eine faktisch-politische Geltung zu verschaffen, denn er fühlte, dachte und handelte durchweg als ein König und Herrscher der Deutschen. Darum war auch seine Krönung zum Kaiser des »Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation«, welche er 962 zu Rom vom Papste Johann XII. empfing, keine eitle Zeremonie. Ließ er doch seinen Bekröner bald fühlen, daß in ihm die Herrscherseele Karls des Großen in erhöhter Mächtigkeit wieder aufgelebt, indem er den Papst absetzte und den päpstlichen Stuhl unter die Schirmvogtei des römisch-deutschen Kaisers stellte, als unter die des Oberlehnsherrn der ganzen Christenheit. Freilich wurde diese kaiserliche Oberherrlichkeit von den Päpsten nie anerkannt, und ihre Behauptung von Seiten kräftiger Kaiser führte jene Kämpfe zwischen Kaisertum und Papsttum herbei, welche für Deutschland von so bedeutsamen Folgen waren. Überhaupt war – das kann keinem Zweifel unterliegen – die Übertragung des römischen »Imperium« auf die Deutschen ein Unglück für unser Land. Nachdem zuerst Karl der Große diesen Weltherrschaftstraum zu verwirklichen und nachdem Otto der Große diese Verwirklichung zu erneuern versucht hatte, vergeudeten die bedeutendsten deutschen Kaiser ihre und der Nation beste Kräfte an dieselbe Widersinnigkeit. Statt daheim einen deutschen Staat, ein kompaktes Reich zu schaffen – namentlich mittels unerbittlicher Vernichtung der ewigen Adelsanarchie, – überkletterten unsere großen mittelalterlichen Ottone, Heinriche und Friedriche fortwährend die Alpen, um drüben dem trügerischen Phantom der römischen Kaiserkrone nachzujagen. Die Folgen dieser tollen, durch Ströme von Tränen und Blut gehenden Jagd sind bekanntlich für Deutschland und Italien gleich traurig gewesen.

Nr. 76. Meldemann, Der Nasentanz zu Gimpelsbrunn.

Nr. 77. Tanz unter der Linde.

Von Otto I. an gesellte sich in der Verfassung des Deutschen Reiches zu dem Prinzip der Wahl die Maxime der Erblichkeit, indem von jetzt ab die Kaiser mit Erfolg daran arbeiteten, ihren Söhnen die Nachfolge im Reiche dadurch zu sichern, daß sie noch bei ihren Lebzeiten dieselben durch die Fürsten zu deutschen oder, wie der spätere Kanzleistil lautete, zu römischen Königen erwählen ließen. Ottos Sohn und Enkel, Otto II. (973-983) und Otto III. (983-1002), vermochten zwar die Höhe der Kaisermacht, wie Otto I. sie geschaffen hatte, nicht in ihrem ganzen Umfange zu behaupten, indessen verdient namentlich ihr reges Bildungsstreben laute Anerkennung. Geistvolle und gebildete ausländische Prinzessinnen, wie Adelheit von Burgund und Theophania von Byzanz, hatten den Sinn für geistige Bildung als schönste Mitgift in das ottonische Haus gebracht, und dieser Sinn konnte sich um so mehr betätigen, als zugleich ein insbesondere durch die Entdeckung und Ausbeutung der Silberbergwerke des Harzes mit herbeigeführter neuer Aufschwung der Industrie und des Handels die materielle Kultur hob. Den römisch-romanischen Bildungselementen der karlingischen Periode gesellte sich die ottonische griechisch-byzantinische. Beide Zeitalter haben aber das gemeinsam, daß der Geist ihrer Bildung ein fremder, ein erkünstelter war. Wie an Karls des Großen Hofe drängten sich auch an dem der Ottonen fremde Gelehrte und pfropften ihr ausländisches Wissen, ihren römisch-griechischen Geschmack auf den deutschen Stamm, ohne Berücksichtigung der Eigentümlichkeit desselben. Unter diesen Gelehrten ragte Gerbert hervor, von Geburt ein Auvergnat, durch seinen Zögling und Freund Otto III. unter dem Namen Silvester II. auf den päpstlichen Stuhl erhoben, gestorben 1003. Er besaß in der Mathematik, in der Philosophie und klassischen Literatur Kenntnisse, die für jene Zeit so außerordentlich waren, daß man ihn, namentlich um seiner Erfindung eines Fernrohres, einer Wasserorgel, eines Rechentisches und verschiedener hydraulischer Maschinen willen, geradezu für einen Zauberer hielt. Die von ihm ausgegangenen Anregungen wurden durch praktische Talente, wie die Bischöfe Meinwerk von Paderborn und Bernward von Hildesheim waren, für Verbesserung gewerblicher Fertigkeit, wie auch für die deutsche Architektur, Malerei, Bildnerei und Musik fruchtbar gemacht.

Der vom Hofe der Ottonen gepflegte Kunstsinn erwies sich, dem christ-katholischen Geiste der Zeit gemäß, besonders schöpferisch in Erbauung und Ausschmückung kirchlicher Gebäude. Der altchristliche Baustil, dessen vorzüglichstes Denkmal diesseits der Alpen die von Karl dem Großen unter der Leitung des Abtes Ansigis in den Jahren 796-804 erbaute Münsterkirche zu Aachen ist, ging im 10. Jahrhundert allmählich in den romanischen über, welchen man mit Unrecht gewöhnlich als den byzantinischen bezeichnet. Grundtypus desselben war und blieb nämlich der Baustil der römisch-christlichen Basilika. Zu diesem Grundelemente kam dann allerdings das byzantinische, durch seine Vorliebe für die Kuppelform ausgezeichnete hinzu, ebenso wurden aber auch Einflüsse des mohammedanischen Stils bemerkbar und nicht minder schon Anklänge jenes architektonischen Geistes, welcher als germanischer später so Großes schuf. Auf die Einzelheiten des romanischen Stils, unter dessen Hauptmonumenten in deutschen Landen zu nennen sind die Schloßkirche zu Quedlinburg, die Kirche von Huysburg bei Halberstadt, der Dom zu Konstanz, der Münster zu Schaffhausen, der Großmünster in Zürich, die Kirche zu Höchst am Main, die Jakobskirche zu Bamberg, der Dom und die Godehardskirche zu Hildesheim, die Peterskirche zu Soest, die Dome von Mainz, Worms und Speier – näher einzugehen, darf ich mir um so weniger gestatten, als ich mir den hierzu nötigen Raum für eine kurze Erörterung der sogenannten germanischen Architektur vorbehalten muß. Wenn aber die Baukunst schon im 10. und 11. Jahrhundert in Deutschland großartige kirchliche Gebäude schuf, so befaßten die bildenden Künste sich ebenso eifrig mit der Ausschmückung des Innern dieser Bauwerke, zu deren Wölbungen und Kuppeln die im ottonischen Zeitalter wesentlich verbesserte Kirchenmusik harmonische Hymnenklänge emporsteigen ließ.

Nr. 78. L. von Leyden, Nächtliche Heimkehr.

Die deutsche Bildnerei der romanischen Periode trat zunächst nur in Metallarbeiten mit einiger Bedeutsamkeit auf. Ihr Entwicklungsgang läßt sich deutlich verfolgen an den Siegeln, welche in Metall graviert und in Wachsabdrücken den Urkunden angehängt wurden; dann an den kirchlichen Geräten und Zieraten (Altartafeln, Reliquienschreine, Monstranzen, Kelche usf.). Wenigstens den Hauptaltar jeder Kirche von Bedeutung mit einer Tafel zu schmücken, welche in Goldblech getriebene Reliefs enthielt, wurde von der karlingischen Zeit an stehender Brauch. Auch die Altargeräte bestanden aus edlen Metallen und waren oft bizarr genug geformt. So gab es Kannen in Löwen- und Drachenform, Rauchfässer in Gestalt von Vögeln, Kronleuchter, welche im ganzen und im einzelnen die barocksten Einfälle einer künstlerischen Phantasie verkörperten, die von der edlen Simplizität klassischer Kunst keine Ahnung hatte. Besonders reich ausgestattet waren die Dome von Mainz und Hildesheim, jener durch die Fürsorge des Erzbischofs Willigis († 1011), dieser durch den kunstfertigen Bischof Bernward († 1022). Der Mainzer Dom besaß, außer einer Unzahl goldener und silberner mit Edelsteinen verzierten Gefäße, Prachtgewänder und kostbarer Teppiche, ein kolossales Kruzifix, dessen Kreuz mit Goldplatten überzogen war, während die lebensgroße Gestalt des Gekreuzigten, dessen Inneres mit den Juwelen gefaßten Reliquien angefüllt war, aus lauterem Gold bestand, so daß das Goldgewicht des ganzen Werkes 600 Pfund betrug. Ein ähnliches Kreuz, das von Bernward selbst verfertigt und mit Gold bedeckt, mit feiner Filigranarbeit geziert, mit Perlen und edlen Steinen geschmückt ist, bewahrt Hildesheim noch jetzt. Als die ältesten Bronzewerke, welche in Deutschland entstanden, sind zu bezeichnen die ehernen Türflügel, welche Karl der Große für den Aachener Dom gießen ließ, dann die noch vorhandenen, welche Willigis für den Mainzer Dom fertigen ließ, deren Flächen aber noch keine bildnerischen Darstellungen zeigen. Solche haben dagegen schon die Bronzetüren des Hildesheimer Domes (vom Jahre 1015), auf welchen alt- und neutestamentliche Szenen dargestellt sind, ebenso eine eherne Säule auf dem Domhofe derselben Stadt (vom Jahre 1022), an deren Schaft achtundzwanzig Reliefbilder aus der Geschichte Christi spiralförmig sich emporwinden. Diese und eine Menge anderer in und an den alten Kirchen in Deutschland sich vorfindenden Metallarbeiten beweisen, welchen Vorschritt die deutsche Goldschmiedekunst zu jener Zeit schon gemacht hatte. Auch die Skulptur in Elfenbein und Holz von damals hat mehrere schöne Denkmäler hinterlassen, namentlich ein großes elfenbeinernes Kruzifix im Dome von Bamberg, welches der Sage nach aus dem Jahre 1008 stammt. Seltener als die Metallkunstwerke des romanisch-deutschen Stils sind die Skulpturarbeiten in Stein, die erst mit dem 12. Jahrhundert an Zahl wie an Wert zunahmen und sich vornehmlich mit der reliefartigen Ausschmückung von Kirchenportalen, Chorwänden, Altären, Kanzeln und Grabmonumenten beschäftigten.

Die frühe Anwendung der Malerei in Deutschland wird bezeugt durch die Beschreibung, welche wir von der Kathedrale zu Aachen und von der karlingischen Kaiserpfalz zu Ingelheim besitzen. Freilich dürfen wir uns von den Malereien, welche in diesen beiden Bauwerken vorhanden waren, wohl kaum eine große Vorstellung machen, und jedenfalls hatten sie, als von italischen Künstlern ausgeführt, keinen nationalen Wert. Im ottonischen Zeitalter hob sich die Malerei, stand aber wie alle Kunst im Dienste der Kirche. Ihre Entwicklung während des 10. und 11. Jahrhunderts legen besonders die Miniaturbilder dar, womit man die Handschriften verzierte. In jenen bücherarmen Zeiten, wo die Schriftwerke auf die Vervielfältigung durch Abschreiber angewiesen waren, machte der Besitz von Handschriften einen Gegenstand des Luxus aus. Die Kirche förderte diesen Luxus, indem sie schon frühzeitig auf schöne äußerliche Ausstattung der handschriftlichen Bücher hielt, welche beim Gottesdienste im Gebrauche waren. Auf sorgfältig zubereitetes Pergament wurden dieselben geschrieben, ihre Deckel mit edlem Metall beschlagen und mit kostbaren Steinen oder auch mit Schnitzwerk von Elfenbein geschmückt. Im Innern wurden die Anfänge und Ausgänge der Abschnitte, wie auch die Seitenränder mit Malereien verziert, welche teils in bloß dekorativer, teils auch in illustrierender Absicht angebracht wurden. Im 10. Jahrhundert ward in dieser Miniaturmalerei das »Konventionelle der byzantinischen Kunst herrschend, zugleich aber auch die derselben eigene feine Technik, die lebhaft wechselnde Färbung, die Anwendung goldener Zierden«. So zeigt sich diese Malerei in mehreren Handschriften der Evangelien, welche Kaiser Otto II. fertigen ließ. Später, im 11. Jahrhundert, emanzipierte sich die Miniaturmalerei mehr von dem byzantinischen Schematismus, um in ihren Gebilden von der germanischen Innerlichkeit und dem Erwachen eines selbständigen deutschen Kunstsinns Zeugnis abzulegen, bis sie dann im folgenden Jahrhundert, aus den Schöpfungen einheimischer Poesie ihre Eingebungen holend, allmählich in künstlerischer Freiheit und Unbefangenheit aufzutreten wagte. Die Wandmalerei wurde im ottonischen Zeitalter in Deutschland ebenfalls mit Fleiß betrieben. Wir wissen zum Beispiel, daß König Heinrich seinen großen Sieg über die Ungarn auf eine Saalwand seiner Merseburger Pfalz malen ließ. Weniger eifrig scheint die Tafelmalerei gepflegt worden zu sein; ihre aus jener Zeit stammenden Denkmale sind von keinem Belang. Ebenso verhält es sich mit der Mosaikmalerei, wogegen die Kunst, bildliche Darstellungen in Teppiche zu sticken oder zu wirken, verbürgten Nachrichten zufolge schon ziemlich weit gediehen war. Endlich ist mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß eine ganz neue Gattung der Kunst, die Glasmalerei, gegen Ausgang des 10. Jahrhunderts in Deutschland erfunden oder wenigstens weitergebildet worden sei. Deutsche Meister brachten ja diese Kunst in benachbarte Länder. Zum kirchlichen Schmucke, als welcher sie bald so bedeutend werden sollte, ist, soviel wir wissen, bei uns die Glasmalerei zuerst in der Kirche des bayerischen Klosters Tegernsee verwendet worden.

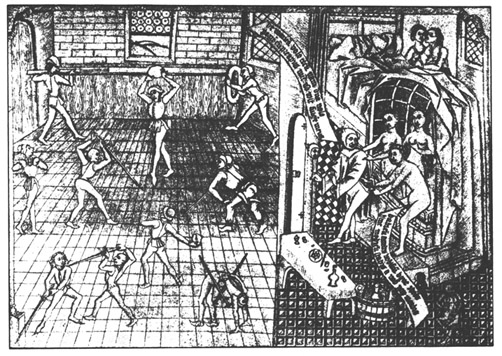

Nr. 79. N. de Bruyn, Eine Stätte der Lust.

Nr. 80. Fecht- und Badehaus.

Wie die Kunst, so erfuhr auch Wissenschaft und Literatur im ottonischen Zeitalter Pflege und Förderung. Die Ottonen erneuerten die klösterlichen Studienanstalten Kaiser Karls und stifteten neue, deren berühmteste die von Ottos I. Bruder Bruno zu Köln gegründete war. Ein Aufschwung der literarischen Tätigkeit im nationalen Sinne ging jedoch weder vom Hofe noch von den geistlichen Lehranstalten aus. Die rohe Mönchepoesie, wenn sie sich etwa in deutscher Sprache vernehmen ließ, war nicht geeignet, gebildete Leute, wie die Prinzen und Prinzessinnen des sächsischen Kaiserhauses waren, anzuziehen, und dem römisch-griechischen Geschmacke des Hofes kamen dann auch die geistlichen Literaten der Zeit wetteifernd entgegen. Latein war die Sprache des Hofes, Latein die Sprache der Poesie und Geschichtschreibung, in welcher letztern die berühmten Annalisten ihrer Zeit Witukind von Korvey († 1004) und Dietmar von Merseburg († 1018) tätig waren, während sogar die urgermanische Tiersage lateinische Gewandung sich gefallen lassen mußte. Gelehrte deutsche Mönche des 11. Jahrhunderts blickten auf die Sprache ihres Volkes als auf eine »barbarische« mit Verachtung herab. So tat z. B. auch jener Sankt Galler Benediktiner Ekkehart, der Vierte des Namens, welcher, um 1060 oder kurz nachher gestorben, die »Geschehnisse von Sankt Gallen« geschrieben hat – jene berühmte Klosterchronik, welche, obzwar mit staatlichen und kirchlichen Tatsachen sehr willkürlich umspringend, sittengeschichtlich höchst wertvoll ist. Wo die klösterliche Gelehrsamkeit weniger ausschließlich und in vaterländischer Sprache sich äußerte, wie in der Übersetzung der Psalmen durch den St. Galler Mönch Notker Labeo († 1022) und in der Übertragung des Hohenliedes durch den Ebersberger Abt Williram (1085), förderte sie nur Schriftwerke zutage, welche einen bloß sprachlichen Wert besitzen, und so könnten wir unser Kapitel füglich hier beschließen, läge uns nicht die Pflicht ob, dem Leser zuvor noch die merkwürdigste literarische Gestalt der Ottonenzeit vorzustellen; die Nonne Hrotsuith oder Roswitha, welche um 980 im Kloster Gandersheim im Braunschweigischen lebte und schriftstellerte. Das ist eine echte und gerechte Literatin des Mittelalters, mit einem ziemlich bedeutenden Anflug von dem, was die Engländer so ganz treffend Blaustrümpfelei nennen. Frühzeitig, wie es scheint, in das genannte Kloster getreten, widmete sie sich unter Leitung der gelehrten Schwester Richardis und der feingebildeten Äbtissin Gerberga, der Nichte Ottos II., den klassischen Studien und machte sich durch ihr schriftstellerisches Talent bald weitum bekannt, so daß man sie die »helltönende Stimme von Gandersheim« nannte. Von Gerberga und deren kaiserlichem Oheim dazu aufgefordert, erzählte sie die Taten Ottos I. in lateinischen Hexametern. Auch die Geschichte der Gründung ihres Klosters, sowie mehrere Märtyrerlegenden hat sie in lateinischen Versen geschrieben. Am berühmtesten wurde sie jedoch durch die lateinischen Komödien, in welchen sie ziemlich sklavisch den Terenz nachahmte. Von welchem Gesichtspunkte sie bei diesen dramatischen Arbeiten ausging, setzt sie in der Vorrede derselben auseinander, indem sie sagt: »Es gibt viele gute Christen, die um des Vorzugs einer gebildeteren Sprache willen den eitlen Schein der heidnischen Bücher dem Nutzen der Heiligen Schrift vorziehen, ein Fehler, wovon auch wir uns nicht völlig freisprechen können. Dann gibt es fleißige Bibelleser, welche, obgleich sie die übrigen Schriften der Heiden verschmähten, dennoch die Dichtungen des Terentius nur allzu häufig lesen und, bestochen von der Anmut der Rede, sich durch die Bekanntschaft mit unzüchtigen Gegenständen beflecken. In Berücksichtigung dessen habe ich, die helltönende Stimme von Gandersheim, mich nicht geweigert, den vielgelesenen Autor im Ausdrucke nachzuahmen, damit in eben derselben Weise, womit dort geiler Weiber schmutzige Laster dargestellt sind, hier die preiswürdige Züchtigkeit gottseliger Jungfrauen nach dem Maße meines geringen Talentes gerühmt werde.« Der Zweck Hrotsuiths bei Abfassung ihrer sechs kleinen Dramen – Lustspiele in unserem Sinne kann man dieselben nicht nennen – war also ein moralisch-asketischer, wie es einer Nonne geziemte. Dessenungeachtet aber hatte sie den Konflikt zwischen antikem Sensualismus und christlichem Spiritualismus, welcher in einer klassisch gebildeten Klosterschwester notwendig entstehen mußte, noch nicht völlig überwunden. Es lodert in ihren Komödien da und dort das Feuer der Sinnlichkeit ganz artig auf, und wenn die klösterliche Dichterin nie unterläßt, ihre Stücke zu einem höchst erbaulichen martyrologischen Schlusse zu führen, so wählt sie doch mit Vorliebe sehr bedenkliche Situationen zur Darstellung. Wir haben es bei ihr, wie bei ihrem Vorbilde Terenz, meist mit Lüstlingen und Buhlerinnen zu tun, und Verführung und Bekehrung sind ihre wirksamsten Motive. Wo komische Züge vorkommen, sind es sehr handgreifliche, wie wenn z. B. der liederliche Statthalter Dulcitius nächtlicherweile in das Haus der heiligen Jungfrauen Agape, Chionia und Irene eindringt, um sie zu entehren, bei seinem Eintritte aber den Verstand verliert, statt der Mädchen Töpfe und Pfannen küßt und sich so das Gesicht garstig beschmiert.

Nr. 81. Volksbelustigung.