|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Man sollte es nicht für möglich halten, und dennoch ist es so: Beschäftigt sich einer mit den Schicksalen des Herings, dann kann er ins Philosophieren hineingeraten. Philosophieren heißt in diesem Falle: nachdenklich werden.

Unter den Fischen, die sich der Mensch munden läßt, ist er der verachtetste – was die äußere Wertschätzung angeht. Er muß mit seinem Rufe herhalten zur Konstruktion zweifelhafter Komplimente. »Heringsbändiger« heißt der Mann im Krämerladen, vor allem der dort wirkende Jüngling mit dem gebrannten (heute: »eingebundenen«) Haar. Der Hering wird herangezogen zur Charakterisierung unerquicklicher Lagen. »Wir sitzen ja hier wie die gepökelten Heringe!« stöhnt die behäbige Fleischersgattin im »Lumpensammler«, der die letzten Ausflügler Sonntag nachts in die Stadt zurückbringt. Mit seiner wohltätigen Einwirkung auf den Kater ist der saure Hering zu etwas Anzüglichem geworden. Und als die geschäftstüchtigen Norweger ihre niedlichen, kleinen Fettheringe, in Öl oder Tomatenguß, vor einer Reihe von Jahren auf dem Markte als »Sardinen« einschmuggeln wollten und es deswegen einen Prozeß gab, da mußten sich Hering wie Norweger von den gerichtlichen Sachverständigen bescheinigen lassen, daß Hering ein für allemal eben »bloß Hering« ist und nichts Besseres. Es nützt ihm auch nichts, daß die Nahrungsmittel-Chemie bei vergleichenden Untersuchungen zu dem Ergebnis gelangte: »... die Heringsarten übertreffen im Fettgehalt um ein Beträchtliches sämtliche Fleischarten (mit Ausnahme des mittelfetten Schweinefleisches und des Büchsenfleisches)! Sie reichen dabei in ihren Eiweißzahlen dicht an das Rind- und Hammelfleisch heran, übertreffen es also im Gesamtnährwert bedeutend!« Verachtet ist er trotz allem, ist und bleibt ein Plebejer – und wird auch nur plebejisch bezahlt. Zu einer »Delikatesse« versteigt er sich nur in Ausnahmen, etwa in der spärlich auftretenden (und wohl nur deshalb geschätzten) Kieler Sprotte (einer Heringsabart) oder im Matjeshering, wenn er uns im Mai, auf Eis gelegt und mit Zwiebeln garniert, zusammen mit neuen Kartoffeln serviert wird.

So weit geht seine Geringschätzung bei der Menschheit freilich nicht, daß sie ihn etwa nicht äße. Ganz im Gegenteil: kein Fisch wird in solchen Massen vertilgt wie gerade der Hering, wenigstens in Deutschland. Nicht weniger als 525 Millionen Pfund Hering sind im Jahre 1924 nach Deutschland gekommen und hier verzehrt worden, entweder bald nach Anlieferung oder im Laufe der Zeit, nachdem der Hering zu Marinaden und ähnlichem verarbeitet war. Das macht bei einer Bevölkerungszahl von rund 60 Millionen auf den Kopf einen Jahresverbrauch von fast 9 Pfund. Der Wert dieser Heringsmenge betrug über 80 Millionen Mark. Wir machen also auch am Hering die alte Erfahrung: Selbst das Beste sinkt im Werturteil, wenn es in Massen auftritt.

Nun könnte der aufmerksame Leser vielleicht denken: Das ist für die Fischerei doch eigentlich ein glänzendes Geschäft! Mehr kann man doch gar nicht verlangen, als daß jeder Deutsche (alle Wickelkinder eingerechnet!) jährlich 9 Pfund Hering verzehrt. Gewiß, es kann nicht bestritten werden, daß der Deutsche dem Hering gegenüber sein Mögliches tut. Aber – und dieses Aber ist dick zu unterstreichen – die Rechnung hat einen Haken. Die genannten Riesenmengen Hering sind bis auf einen winzigen Bruchteil vom Auslande gekauft! Die deutsche Fischerei hat nicht mehr als 41 Millionen Pfund Hering erbracht; der gewaltige Rest, nämlich 476 Millionen Pfund, ist aus dem Auslande bezogen und es sind dafür 75 Millionen Mark guten deutschen Geldes über die Grenzen gewandert!

Sieht man sich die Sache von dieser Seite an, erinnert man sich dabei, welch ungeheure Werte unser Vaterland jährlich zur Erfüllung der ihm verbliebenen Kriegslasten ans Ausland abführen muß, wie dieser Art der Wohlstand des Volkes von innen her ausgehöhlt wird und wie durch den Abfluß deutschen Geldes die »Valuta«, der Stand der deutschen Mark, bedroht wird – behält man dies alles gut im Auge, dann kann einen der Hering wirklich nachdenklich, philosophisch stimmen! Dann liegt gar die Erkenntnis nahe, daß dieser unscheinbare, verachtete und dennoch in Massen verzehrte Hering für uns ein ganz gefährliches Tier ist. Ihm zuliebe verschleudern wir 75 Millionen Mark jährlich ans Ausland – und müssen zu dieser märchenhaften Summe eigentlich noch weitere 10 Millionen Mark hinzurechnen, für die wir uns jährlich Ölsardinen und ähnliche Leckerbissen aus dem Auslande kaufen, trotzdem wir sie recht gut durch heimische Erzeugnisse ersetzen könnten.

Weshalb ist das alles so? Warum müssen wir den Hering den Ausländern abkaufen? Könnte nicht unsere deutsche Fischerei die benötigten Massen fangen? Winkt ihr hier nicht ein guter Verdienst? Wird hier wieder einmal gebarmt, obwohl Selbsthilfe möglich ist?

Eine so auffällige Erscheinung hat selbstverständlich ihre guten Gründe. Es sei hier versucht, sie in kurzen Zügen begreiflich zu machen.

Soviel weiß der geehrte Leser schon selber: der Hering ist ein Herdentier, tritt in großen Schwärmen auf und kommt zuzeiten an die Küsten, um dort zu laichen. Er erinnert sich jener Schilderungen, wie die Bevölkerung solcher Heringsküsten auf den Fisch wartet, wenn seine Zeit sich nähert, wie die ausgestellten Posten manchmal Sonntag vormittags den ersten Schwarm entdecken, daß sie mit der Neuigkeit in die Kirche und in die Predigt hineinplatzen, wie der Pfarrer den Gottesdienst sofort abbricht und alles – ihn inbegriffen – zu den Netzen stürzt und hinausrudert, um die Gottesgabe einzufangen; – wie auch in manchen Jahren die Heringsschwärme nur klein sind oder ganz ausbleiben und dann ganze Gemeinden, ganze Küstenprovinzen in Not und Elend versinken. Dies alles hat man zur Genüge gelesen, und es klang recht romantisch, packend, ergreifend.

Unsere kurze deutsche Nordseeküste hat nie zu den eigentlichen Heringsküsten gezählt. Doch fanden sich ansehnliche Schwärme zuzeiten im Trichter der Elbmündung, der Weser-, der Jademündung ein. Ihren Fang ließ sich der deutsche Fischer nicht entgehen, jedoch zählte ihre Menge auch in den besten Jahren nicht mit gegenüber der Masse des Gesamtverbrauches. Im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts blieben diese Schwärme aus; niemand weist, aus welchen Gründen. Seit dem Jahre 1913 erscheinen sie wieder, meist im Herbst, und man fängt ansehnliche Mengen von ihnen. Doch so zart und frisch der Fisch auch ist – er ist jung, ist klein, daher zum Einsalzen wenig geeignet, in der Hauptsache ein Fisch für die Marinade-Industrie. Da es sich hier aber um plötzliche Massenfänge handelt, kann die Industrie nie soviel aufnehmen, wie in die Netze geht. Große Mengen dieses Herings enden deshalb doch in der Fischdüngerfabrik. – Übrigens ist völlig in Dunkel gehüllt, woher diese Unmassen Jungfisch kommen und wohin sie zu ihrer weiteren Entwicklung ziehen – wie überhaupt die Lebensgeschichte des Herings noch recht wenig geklärt ist, so viel Geist und Arbeit auf diese Aufgabe von hervorragenden Gelehrten auch schon verwendet wurde.

Im Laufe der Jahrhunderte hat der Mensch gelernt, daß Hering nicht bloß an die Küsten zum Laichen zieht, sondern daß gewisse seiner Rassen ihren Laich auch in See ablegen, nämlich dort, wo sie verhältnismäßig flach ist, also auf den »Bänken«. Dort geht das Laichen zuzeiten in solch gewaltigem Ausmaße vor sich, daß die Meeresoberfläche durch den Rogen (und die darüber gespritzte Milch der Männchen) milchig getrübt aussieht und auch einen eigenartigen, widerlich süßlichen Geruch verbreitet. Der Hauptfangort des »Bank«-Herings ist in der Nordsee diejenige Gegend, die von den beiden Längenkreisen null Grad und 2 Grad östlicher Länge begrenzt wird. Aus langer Erfahrung weiß man, daß der Hering in diesem Streifen zunächst im Norden, in Höhe Schottlands, auftritt, und zwar im Frühjahr; was man dann dort fängt, ist der Matjeshering, d. h. der junge, noch geschlechtsunreife Hering. Im Laufe des Sommers und Herbstes treten Heringsschwärme immer weiter südlich auf, im Hochsommer etwa auf dem Fladengrund, bei Herbstanfang auf der Doggerbank. Kommt der Winter (der die Heringsfischerei auf hoher See unmöglich macht), dann muß der Fischer bis fast vor die holländische Küste gehen, um Hering zu fangen.

Auf diesem Meeresstreifen werden die wirklichen Massen von Hering gefangen (außer dem norwegischen und isländischen Hering, an deren Fang Deutsche jetzt nicht mehr teilnehmen). Man braucht nur die Karte anzusehen, um zu erkennen, daß auch hier wieder das »auserwählte Volk«, nämlich die Herren Engländer, von der Natur in beneidenswertem Maße bevorzugt sind. Dieser ganze, von Nord nach Süd sich breit und lang erstreckende Heringsgrund liegt ihnen, sozusagen, vor der Nase. Das hat für sie die größten Vorteile. Ist das Wetter rauh und stürmisch, so können sie zu Hause bleiben oder dorthin zurückkehren, denn sie entfernen sich ja nur Stunden von ihrer Küste. Haben sie Netzschäden oder sonstige Schäden, die nicht ohne weiteres an Bord behoben werden können, so verlieren sie nur wenig Zeit mit dem Aufsuchen eines Hafens, und was sie fangen, können sie in kurzen Zeitabständen an Land schaffen, so daß sich dort die Anlieferungen nicht häufen, wie bei uns, sondern sich hübsch verteilen, wodurch glatterer Absatz bei besserem Preise erzielt wird. Und schließlich hat der englische Heringsfänger auch nicht nötig, den Fisch zu schlachten und zu waschen, weil ihm das seine Kunden an Land abnehmen. Diese Kundschaft weiß ja, in welcher Gegend zu jeder Jahreszeit Fänge zu erwarten sind, und folgt an Land der südwärts gehenden Bewegung der draußen fangenden englischen Heringsflotte. So ist das für die Engländer alles höchst bequem und schön und läßt sich vorbildlich organisieren.

In der Klippfisch-Saison auf Island.

Der zum Schutze gegen Feuchtigkeit oder Staub in großen Stapeln zusammengepackte Klippfisch wird bei Sonnenschein auseinandergebreitet zum Trocknen am Erdboden.

Und der Deutsche? Auch beim Heringsfang fehlt ihm wieder der »Platz an der Sonne«. Die Reise von der deutschen Küste bis zu den Bänken ist weit, währt mehrere Tage. Betreiben den Heringsfang doch nicht die schnellen und verhältnismäßig großen Fischdampfer, wie sie nach Island und der Weißen See gehen. Viel kleiner sind die Heringsdampfer – und obendrein sind die meisten Heringsfänger noch nicht einmal Dampfer, sondern bloß Motorkutter oder gar Segler ohne jede künstliche Antriebskraft. Kurzum, der deutsche Heringsfänger, der an der »großen Heringsfischerei« teilnehmen will, muß auf See bleiben, bis er sein Schiff voll hat oder bis ihn der Hunger zur Umkehr nötigt. Die Folge des langen Ausbleibens ist, daß er seinen Hering nicht frisch an Land bringen kann, sondern ihn konservieren muß. Das läßt sich nur durch Einsalzen erreichen. Das kostet eine Menge Zeit, Arbeitslöhne und Salz – ohne daß hinterher der Salzhering entsprechend höher bezahlt würde als der grüne Hering. Obendrein genügt das Einsalzen an Bord nicht. Salzhering wird bekanntlich in Tonnen versandt und muß sehr vorsichtig und gewissenhaft eingelegt sein. Solche Genauigkeit ist an Bord nicht zu erreichen; auch »setzt« sich der an Bord eingelegte Fisch. Dies bedeutet: die an Bord voll gewesene Tonne ist nicht mehr voll, wenn sie nach Wochen an Land kommt (die an Bord gepackten Fässer heißen »Kantjes«, und nach ihnen rechnet die Heringsfischerei die Größe der Fänge; die zum Verkauf gepackten – und wohlgefüllten – Tonnen heißen aber schlechthin »Faß«). Der Heringsfischer ist deshalb so freundlich, alle Kantjes noch Anlandung auspacken und neu in Fässer packen zu lassen. Billiger wird der Hering hierdurch nicht – oder teurer, d. h. höher im Verkaufspreise, leider auch nicht, trotzdem das Umpacken nötig ist, also volkswirtschaftlichen, nicht bloß ästhetischen Wert hat. Kurz, der deutschen Heringsfischerei geht es wenig gut.

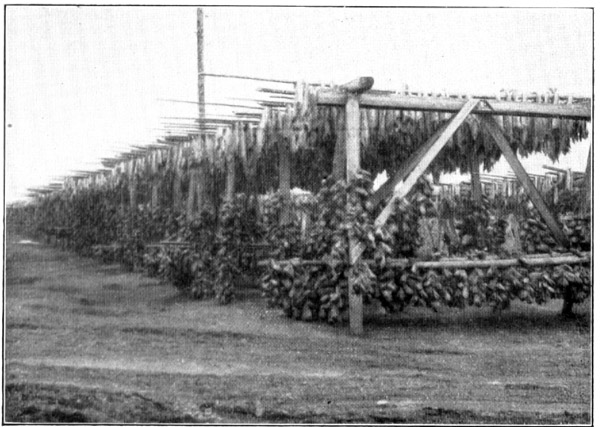

In Finmarken übliches Gestell zum Trocknen des Stockfisches, oben die Leiber, an den Seiten und unten die Köpfe. Die Gestelle sind mehr als zwei Meter hoch.

Stockfisch – eine besondere Delikatesse. Im Mai und Juni sieht man ihn an den Küsten des Eismeeres überall baumeln. Auch in Deutschland wurde bis vor kurzer Zeit etwas Stockfisch hergestellt, jedoch auf dem Wege der künstlichen Trocknung.

Noch mehreres kommt hinzu, die »große Heringsfischerei« für uns Deutsche zu einem fragwürdigen Geschäft zu machen. In erster Linie ist sie mit zu vielen Segelfahrzeugen belastet. Der Hering ist ein launisches Tier. Zwar hält er das oben dargelegte Programm der Zeiten und Besuche auf den verschiedenen Bänken im großen inne; im einzelnen aber muß man ihn doch immer wieder suchen, denn die Bänke sind groß, und es »verkrümeln« sich auf ihnen auch die größten Schwärme (die schon bis 15 km Länge bei 5 bis 6 km Breite beobachtet worden sind!). Auf der Suche noch ihnen ist ein Segelfahrzeug selbstverständlich stets im Nachteile, da es vom Winde abhängig ist und nicht immer dorthin fahren kann, wohin es gerade möchte (wenigstens nicht auf geradem Wege). – So soll sich die deutsche Heringsfischerei modernisieren? Mehr Dampfer einstellen? Ein guter Rat – unter einer Voraussetzung: daß man uns auch verrät, woher das Geld kommen soll!

Es gehört sowieso schon zuviel Geld in die »große Heringsfischerei« hinein. Ihre Geräte sind gar zu kostbar, und dies ist ein weiterer Grund für ihren schlechten Stand. Die Zinsen für die hineingesteckten Kapitalien sind eigentlich noch das wenigste; weit schmerzlicher ist, daß es an teurem Gerät auch immer teure Reparaturen gibt!

Die »große Heringsfischerei« wird nämlich nicht mit dem Schleppnetz betrieben, wie wir es auf der »Dortmund« kennenlernten, sondern mit einem Netz ganz besonderer Art (das »Treibnetz« heißt). Dieses Netz ist letzten Endes nichts als eine lange Wand, die unten im Wasser hängt. Es besitzt wirklich eine respektable Länge. Unsere Heringsdampfer fischen mit einer Wand, die fünftausend Meter lang ist! Legt man sie auf ebener Erde aus, so brauchte Soldatenschritt eine geschlagene Stunde von einem Ende bis zum andern! Die Höhe der Wand beträgt jedoch nur 15 m. Natürlich besteht sie nicht aus einem Stück; sie ist vielmehr zusammengesetzt aus einzelnen Netzen, die (bei 15 m Breite) 30 m lang sind. 180 von ihnen aneinandergesetzt ergeben die 5 km lange Wand. Selbstverständlich zieht man diese endlose Wand nicht etwa durch das Wasser hindurch. Vielmehr bleibt sie ruhig an ihrem Platze, wenn sie einmal errichtet ist – bis man sie wieder herausholt, um zu sehen, was sich gefangen hat. Die Wand ist also ein passives Fanggerät, kein aktives. Sie ist nichts als ein Hindernis, das man dem Hering in seinen Weg hineinbaut. Dumm genug oder dickköpfig genug ist der Hering, um »mit dem Kopfe durch die Wand« zu wollen. Nun, mit dem Kopfe kommt er auch hindurch. Den dickeren Leib jedoch lassen die Maschen nicht mehr passieren. Nun möchte das Fischlein wieder heraus aus der Falle. Aber jetzt wirken seine Kiemendeckel wie Widerhaken. Der Hering sitzt fest, kann nicht vorwärts, nicht rückwärts.

Die Wand steht im Wasser meist so, daß ihre Oberkante 13 m unter der Wasseroberfläche liegt; ihre Hinterkante hängt also im ganzen 28 m tief hinab. Über die Gründe für diese Abmessungen war nichts anderes in Erfahrung zu bringen als: sie haben sich aus der Praxis ergeben und bestätigen sich immer wieder. 13 m Abstand vom Meeresspiegel überall innezuhalten, das ist kein Kunststück: die Netzwand hängt nämlich an entsprechend langen Schnüren, die ihrerseits an kleinen, auf Wasser schwimmenden Bojen befestigt sind. Auf diese einfache Weise ist zugleich erreicht, daß alle Schiffe (mit Ausnahme ungewöhnlich großer) über die Netzwand hinwegfahren können, ohne sie zu berühren, ohne sie zu beschädigen. das ist sehr notwendig, denn der Heringsfischer kann natürlich nicht mit seiner »Fleeth« (d. i. die Netzwand) auf 5 km die Seefahrt der anderen behindern wollen.

Damit die Fleeth nach unten gut herabhängt, ist sie in Abständen mit kleinen Gewichten beschwert. Etwas schwieriger ist es, mit der Fleeth die dritte Dimension innezuhalten, nämlich die gestreckte Längsrichtung. In dieser Richtung wirken auf die Fleeth Strömungen im Wasser ein wie auch der Oberflächenwind. Es ist Sache des Dampfers (oder sonstigen Heringsfahrzeuges), sich ans Ende der Fleeth so zu legen und sie festzuhalten, daß er die störenden Einflüsse ausgleicht. Viel Aufmerksamkeit und Sachkunde gehört hierzu.

»Große« Heringsfischerei mit Treibnetz.

Der Heringskutter hat sich vor die Fleeth gelegt, um die 5 km lange Netzwand in gestreckter Längsrichtung zu erhalten.

Es dürfte klar sein, daß eine 5 km lange Fleeth schon an sich ein Kapital bedeutet; daß ein so langes Gerät obendrein ständig durch allerlei Gefahren bedroht ist. Bei unsichtigem Wetter zum Beispiel kann ein Schleppnetz-Dampfer darauf geraten; dann ist natürlich die ganze Fleeth zum Teufel. Kleinere Beschädigungen erleidet sie nicht selten durch Raubfisch; sei es, daß dieser sich in ihr verstrickt und sich gewaltsam wieder losreißt; sei es, daß er sich damit vergnügt, den Hering, der ins Garn gegangen, aufzufressen und dabei rechts und links das Netz mit aufzuknabbern – ein Schaden, der oft genug eintritt, denn der Hering hat eben noch mehr Liebhaber als den Menschen, und die folgen im Wasser seinen Schwärmen ebensogut wie oben der Fischer. Die gefürchtetsten Beschädigungen sind aber die durch plötzlich heraufziehendes Unwetter verursachten, denn sie kosten meist den Teil der Fleeth, den man an Bord so schnell nicht ziehen konnte, wie das Unwetter heraufstieg.

Eine 5000 m lange Fleeth ist heute nicht unter 15 000 Mark zu veranschlagen (während ein Schleppnetz kaum mehr als 1000 Mark kostet). Geht sie verloren, ist der Verlust hart und schmerzlich. Besteht doch der Schaden nicht bloß im Materialverlust. Wegen des hohen Wertes einer Fleeth wie wegen des beschränkten Raumes an Bord ist es nicht möglich, den Fahrzeugen eine zweite Fleeth als Reserve mitzugeben. Geht die Fleeth also verloren, so bleibt nichts übrig, als in den Heimathafen zurückzukehren. Tritt das Unglück am Anfange einer Reise ein, so ist die ganze Reise vergeblich und die an sie gewendeten Unkosten erhöhen den Schaden an verlorenem Material.

Aus allen hier geschilderten ungünstigen Umständen und Schwierigkeiten wird glaubhaft geworden sein, daß die »große Heringsfischerei« für uns Deutsche ein Unternehmen ist, an dem nicht viel zu gewinnen, wohl aber viel zu verlieren ist. Hierin liegt auch der natürliche Grund für den Mangel an Trieb, sich mit dieser Fischerei auszudehnen. Ohne erhebliche Mittel ist sie nicht zu betreiben; gute Verzinsung vermag sie dem Kapital jedoch nicht zu verheißen, und dieses wendet sich daher lieber Unternehmen zu mit günstigeren Aussichten. Gleichwohl müßte man aus Gründen des Allgemeinvorteiles wünschen, die Heringsfischerei so zu heben, daß sie den größten Teil unseres gewaltigen Bedarfes selber decken kann. Unsere Gelehrten, etwa in der Reichsbank, mögen einmal ausrechnen, welchen in Geld ausdrückbaren Nutzen es unserer Volkswirtschaft bringen würde, wenn wir statt 85 Millionen Mark jährlich vielleicht nur noch 25 Millionen für Hering an das Ausland zahlten. Und dann mag man die Hälfte oder ein Viertel dieses errechneten Vorteiles der Heringsfischerei als Subvention bewilligen, damit sie sich modernisieren, sich ausdehnen kann und künftig durch Heranschaffung der uns nötigen Heringsmengen uns vom Auslande unabhängig und den errechneten Vorteil zu einem tatsächlichen macht.

Neben der »großen Heringsfischerei« mit dem Treibnetz gibt es noch den Trawlheringsfang. Betrieben wird er im großen und ganzen genau wie die Schleppnetzfischerei auf größeren Seefisch. Nur besitzt das Heringstrawl (Heringsschleppnetz) begreiflicherweise engere Maschen. Diese Art des Fischens ist noch jung und wird deutscherseits erst seit dem Jahre 1913 betrieben. Man geht mit dem Heringstrawl ungefähr in dieselben Gegenden wie mit dem Treibnetz, auch zu denselben Seiten, doch sucht der Schleppnetzfischer mehr die flachen Randstellen auf; 150 m sind die größte Tiefe, auf der geschleppt wird. Im November und Dezember finden wir das Heringstrawl im Kattegat in Tätigkeit, im Januar, Februar und März im Skagerrak.

Seit fünf Jahren ist der Trawlheringsfang durch den glücklichen Gedanken eines Deutschen wesentlich verbessert worden. Kapitän v. Eißen (damals in Kuxhaven) brachte, zunächst versuchsweise, in der Mitte des Obernetzes ein drittes Scherbrett an. Das soll natürlich nicht etwa seitlich ziehen, sondern nach oben. Teils sorgt es so für noch bessere Öffnung des Netzmaules, teils hebt es überhaupt das Netz im ganzen etwas vom Meeresgrunde auf. Das bringt den Vorteil, daß sich das Netz viel schneller durchs Wasser ziehen läßt, weil die Reibung am Boden viel geringer ist als zuvor. Nun ist der Hering ein sehr flüchtiger Fisch. Bewegt sich das Schleppnetz zu langsam, dann glückt es dem Fisch oft, ihm zu entwischen. Der Erfolg der Verbesserung zeigte sich sofort; die Fänge würden größer, würden besser.

v. Eißens Gedanke wurde von vielen aufgenommen, und wir haben heute eine stattliche Anzahl Dampfer, die das Schleppnetz mit dem dritten Scherbrett benutzen. Der Erfolg zeigt sich auch in der Statistik. Während im besten der letzten zwanzig Jahre das Durchschnittsergebnis einer Fangreise mit dem gewöhnlichen Heringsschleppnetz 10 000 Pfund betrug, fing man mit dem verbesserten Schleppnetz 33 000 Pfund als Durchschnitt einer Fangreise!

Wir als Laien könnten aus diesen Zahlen nun wohl den Schluß ziehen, es sei offensichtlich der Weg gefunden, unsere Heringsfischerei auf die Höhe zu bringen, und es bedürfe deshalb nicht der kurz zuvor vorgeschlagenen Subventionen. Die Treibnetzfischer sind anderer Meinung. Sie sagen, »große Heringsfischerei« und Trawlheringsfang sei nicht dasselbe – auch nicht in der Güte ihrer Fänge. Das Schleppnetz finge zwar reichlich und arbeite wirtschaftlich; doch was es fängt, könne nur in der Fischindustrie verarbeitet werden, also zu Marinaden, zu Räucherfisch und ähnlicher Ware, nicht aber zu Salzhering. Salzhering erfordere einen tadellosen, auch äußerlich unbeschädigten Fisch. Der sei nur mit dem Treibnetz zu fangen. Das Schleppnetz schleife den sehr zarten und empfindlichen Hering stundenlang, und diese rauhe Behandlung hinterließe ihre Spuren! Hering zum Salzen, zum Pökeln sei mit dem Schleppnetz nicht zu fangen.

Wenn wir dem Leser verraten, daß sich 1924 der Verbrauch von 525 Millionen Pfund zusammensetzte aus 291 Millionen Pfund Salzhering und nur 234 Millionen Pfund frischem Hering, dann wird er beipflichten: einstweilen ist die Treibnetzfischerei für Deutschland nicht zu entbehren!

Diese Verteidigung der Großen Heringsfischerei, die für sie vorgebrachten Gründe dürfen nicht die Meinung aufkommen lassen, es sei nicht auch die Fischindustrie wählerisch in der Auslese der Ware, die sie verarbeitet. Auch sie nimmt nur Fisch von tadelloser Güte, sei es nun Hering oder Sprotte, Schellfisch oder Flunder. Da sie ihren Fisch aber weiterverarbeitet, für die Marinaden köpft, hälftelt, zerschneidet, so kann sie über manchen kleinen äußerlichen Schönheitsfehler hinwegsehen.

Wer an die Wasserkante reist, mag sich durch den Besuch einer Fischkonservenfabrik selber überzeugen, wie peinlich sauber und »akkurat« es in diesen Betrieben hergeht. Lehrreich genug ist ein solcher Besuch, gestattet wird er gleichfalls gern, und Gelegenheit zu ihm ist in zahlreichen Orten. Zum Beispiel sind Kiel und Hamburg wie Altona seine Hauptorte, nicht nur die Städte selber, sondern auch ihre engere und weitere Umgebung; bekannte Namen findet man dort, wie etwa Schlutup und Ottensen. Wesermünde und Bremerhaven stehen kaum nach. Auch unsere Freundin, die »Nordsee«, unterhält in ihrem Hafen Nordenham ein großes Konservenwerk (überhaupt alles nur Erdenkliche an Werkstätten, wie sie mit dem Betriebe einer Dampffischerei zusammenhängen). Dort in Nordenham bin ich oft genug zwischen den Rollmöpsen, den Bismarkheringen, den Bückingen herumgestrolcht – stets unangemeldet, so daß man mir keine potemkinschen Dörfer hat vorführen können. Das Nordenhamer Werk ist eines von den ältesten, entbehrt der vornehmen, mit Kacheln ausgelegten Räume, wie neuere Gründungen sie besitzen (ich besichtigte in Kiel die modernen großen Anlagen der Firma Holdorf & Richter, Herstellerin der bekannten Delikateßmarke »Gabelfisch«. Ihre vom »Nordsee«-Generaldirektor Wr... erbauten Fabrikgebäude zeichnen sich, innen wie außen, durch so tadellose Sauberkeit und Appetitlichkeit aus, daß man sie getrost »Palast der Arbeit« nennen kann). In Nordenham brät man noch im alten Brotofen und ist noch nicht bei Gasfeuerung angelangt, die sich ihrer Reinlichkeit halber immer mehr das Feld erobert, zumal in Konservenfabriken (in Kiel bei Holdorf & Richter fand ich nicht ein Kohlenstäubchen!). Doch gerade die etwas unmodernen Verhältnisse in Nordenham sind lehrreich wie überzeugend für das beobachtete Reinlichkeitsprinzip. Auch diese altmodischen, im Laufe der Zeit abgenutzten Räume sind blitzblank, die Tische peinlich sauber, daß man von ihnen ohne Teller essen könnte, die vielen weiblichen Wesen, denen die Herstellung der Delikatessen anvertraut ist, zeichnen sich durch Appetitlichkeit aus – nicht nur die jungen, hübschen (an denen es erfreulicherweise nicht mangelt), sondern auch die etwas angejahrten, wie so manche Frau im Silberhaar, die als Veteran der Arbeit hier schon ihr Viertelhundertjahrs-Jubiläum feierte und ihren – ich weiß nicht: wieviel millionsten Rollmops wickelte.

Das einfachste Verfahren ist das Räuchern. Jeder Fisch wird sauber gewaschen, dann – zusammen mit einigen dreißig anderen – auf eine Stange gespießt. So läßt man die Gesellschaft bei warmer, doch frischer Luft erst reichlich übertrocknen. Hernach kommen sie in den großen Räucherofen – natürlich nicht nur diese eine Stange, sondern deren viele Dutzende. Gefeuert wird der Räucherofen mit Buchenholz; nicht mit großen Scheiten, wie man sie in süddeutschen Landstädtchen noch heute in den Zimmerofen steckt, sondern mit kleinen Klötzen, die draußen auf dem Hofe eine Maschine aus den großen Kloben heraushackt. Helles Feuer ist verpönt; die Brocken Holzes dürfen nur glimmen. Wollen die Flammen aus ihnen emporzüngeln, dann kriegen sie einen Kneippschen Kopfguß, d. h. eine Ladung Wasser. Bei dieser Gelegenheit entsteht der am besten wirksame Rauch. – Fast drei Stunden bleibt der Fisch im Ofen. Dann ist er fertig und braucht nur noch abzukühlen, um nun in die bekannten Kisten gepackt zu werden.

Geräuchert wird, wie dem Leser bekannt sein wird, alles mögliche: kleine Schellfische wie Flundern, Rotbarsch, kurz, alle Sorten kleinen Fisches. Am meisten aber doch der Hering. Wurde der Hering vor dem Räuchern richtig gesalzen, so heißt er hinterher »Räucherhering«; war er nur schwach angesalzen, dann ist »Bückling« aus ihm geworden.

Rollmöpse, Bismarckheringe, Fischfilets und ähnliches machen Maschinen nötig; wenigstens lassen sich die Vorbereitungen mit dem Messer nicht bewältigen. Dem Fisch werden Kopf und Schwanzflosse abgeschnitten; er wird ausgenommen, ihm die Mittelgräte herausgelöst und er bei dieser Gelegenheit in zwei Hälften gespalten. Als Rollmops kann er nun in der bekannten Weise aufgerollt werden, nachdem er nochmals gründlich gewaschen wurde. Der Bismarckhering hingegen wie auch die Filets müssen mehrere Essigbäder durchmachen, in denen sie bleichen und auch Geruch und Heringsgeschmack verlieren. – Woher der Name Bismarckhering stammt, ist klar: Anknüpfung an unseren unvergeßlichen Reichskanzler. In Hamburg ist er aufgekommen. Es wäre nicht uninteressant, zu untersuchen, wer ihn eigentlich aufgebracht hat; leider war dies durch bloßes Befragen nicht mehr festzustellen, und zu Quellenstudien blieb dem Verfasser keine Zeit. Man wird sich erinnern, daß der Bismarckhering einen Nachfolger im Bülowhering erhielt, der lange Zeit volkstümlich war. Damit ist mit den Reichskanzlern unter den Heringen freilich Schluß. Einen Bethmann-Hollweg-Rollmops haben wir hernach ebensowenig erlebt wie etwa eine Ludendorff-Sprotte oder eine Erzberger-Krabbe. Und das ist wohl auch ganz gut so. Wenigstens hat die Heringsindustrie durch ihr verstummen das ihrige getan, den Epigonen zu beweisen, wie sie sich an Volkstümlichkeit weder mit einem Bismarck noch mit einem Bülow messen können.

Eine sehr verlockend duftende Angelegenheit ist das Fischbraten. Auch hier spielt der Hering die erste Rolle, wenngleich nicht die einzige. Der aufs sauberste vorgerichtete Fisch wird in bestem Roggenmehl oder Paniermehl gewälzt. Dann kommt er (zu immer etwa hundert Stück) auf einen Rost und wird mit diesem Rost auf die Bratpfanne gestellt. Die Pfanne besitzt ganz ansehnlich hohe Ränder; an ihrem Boden schwimmt nämlich soviel Fett (vom besten!), daß es den Fisch vollständig bedeckt, wenn man ihn hineintaucht – und dies geschieht durch einen einfachen Hebeldruck, indem sich dann der ganze Rost in die Pfanne und in das Fett hinabsenkt. Die Pfanne (und noch einige fünf, sechs mit ihr) werden in den Brotofen geschoben und bleiben zwanzig Minuten darin. Dann wird das Verfahren in umgekehrter Reihenfolge wiederholt, und aus dem Fett steigt nun der Rost mit köstlichst gebratenem Fisch ans Tageslicht. Er duftet wirklich verführerisch und schmeckt, so an Ort und Stelle, auch prachtvoll – so prächtig, daß man bedauern muß, ihn dem pp. Publikum in dieser Form nicht zugänglich machen zu können. Er würde sich nämlich nicht halten. Deshalb wird er unter Essig gesetzt, nachdem man ihn in die bekannten runden Blechbüchsen verpackte. Ich habe mich in der Welt umgehorcht und viele gefunden, die ihn sich auch so, kalt und unter Essig, mit Vergnügen munden lassen. Aber frisch schmeckt er besser!

Zum Abschlüsse dieses Herings-Kapitels mag noch darauf aufmerksam gemacht sein, daß sich die deutsche Fischkonserven-Industrie eigentlich ohne Recht so nennt. Alles, was sie erzeugt, sind doch nur Präserven – Ware, deren Haltbarkeit begrenzt ist, weil man ihre Büchsen nicht luftdicht abschloß (Ölsardinen u. ä. sind Konserven, denn sie sind hermetisch verschlossen). Es soll mit diesen Worten kein Mangel gerügt werden; man muß sich im Gegenteil ehrlich freuen, daß der flotte Absatz der deutschen Ware gänzlich überflüssig macht, sie etwa zu langem Lagern zu befähigen, freilich sind die deutschen Präserven infolgedessen auch keine Ausfuhrware, sind nicht für den Verkauf ins Ausland bestimmt. Das möge jeder bedenken, der künftig noch Lust verspürt, fremdländische Sardinen und ähnliches zu kaufen! Das Ausland revanchiert sich bei uns auf diesem Gebiete nicht!

Die Anlagen des größten deutschen Hochseefischerei-Unternehmens (Deutsche Dampffischereigesellschast »Nordsee« in Nordenham). Die im Hafenbecken sichtbaren Dampfer bilden nur einen Bruchteil der Hochseeflotte dieses Unternehmens.