|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Früh um sechs Uhr ging das erste Hieven des Schleppnetzes für den neuen Tag vor sich. Zugleich fand für die Mannschaft »unter Deck« Schichtwechsel statt. Deshalb war zu dieser Stunde regelmäßig alles an Deck. Es war auch die Stunde des Sonnenaufganges. Sie brachte uns jedesmal ein wundervolles Bild. Gegen den hellen Osthimmel hoben sich dann als mächtige Schattenrisse die beiden Ketten des Hohen und des Kleinen Atlas mit allen ihren Gipfeln und Kuppen scharf ab, wie mit der Schere ausgeschnitten. Weithin nach Osten zu und ins Innere des Landes hinein ließen sie sich in dieser Stunde verfolgen. Der Anblick war nicht nur bezaubernd – er erfreute uns auch aus dem besonderen Grunde, als zu anderer Zeit von dem mächtigen Gebirge nichts oder nur schemenhafte Spuren zu erkennen waren. Das Land lag nämlich ständig in einem dichten Dunste; der ließ nur den Strand und ein wenig Hinterland sichtbar, entzog aber das Gebirge dem Blick. Wir haben die beiden Atlas denn auch nie länger als eine Stunde nach Sonnenaufgang deutlich gesehen.

Gegen neun Uhr vormittags stand die Sonne für uns so, daß nun das afrikanische Land, wenigstens der Küstenstreifen, gut beleuchtet und gut sichtbar war. Doch was für ein hoffnungsloser Anblick! Kahler Strand abwechselnd mit niedriger Steilküste, dahinter sozusagen alles Wüste. Von Bäumen keine Spur; vor allem fehlten die erträumten Palmen. Nur vereinzelt Agaven und Kakteen (sofern das mit einem guten Glase bewaffnete Auge sich nicht täuschte), ebenso vereinzelt armselige Eingeborenendörfer, die als solche zunächst überhaupt nicht zu erkennen waren. Sie sahen aus wie Ansammlungen von Stapeln frisch gestochenen Torfes. Erst die Karte belehrte darüber, daß man hier menschliche Siedlungen vor sich hatte. Später sahen wir auch Menschen. In größeren Abständen sind dort die Küste entlang auch einzelne stattliche Bauten errichtet, die man für Mausoleen oder alte Moscheen halten kann. Die Karte nennt sie einfach » castel«.

Das Auffälligste an dieser sonst wie tot daliegenden Küste war die Brandung, trotz der verhältnismäßig glatten See sehr hoch und schäumend, so daß sie noch für uns deutlich erkennbar war, die wir uns doch außerhalb der Sechsmeilengrenze hielten, wie im vorigen Abschnitt berichtet. An einer ganzen Reihe von Stellen stieg der Schaum kerzengerade und viele Meter hoch empor, dazu so anhaltend, daß ich die Vermutung aussprach, das müsse wohl Rauch von heißen Quellen sein. Kapitän Gewald jedoch, der schon jahrelang hier auf Fang gewesen, wußte zur Erklärung folgendes zu berichten: Die niedrige Steilküste (nur an dieser zeigt sich der emporgeschleuderte Schaum) ist stellenweise kaminartig zerklüftet und geborsten. Unten hat das Meer diese Kamine zu Trichtern ausgewaschen. Rast die Brandungswelle in die Trichter hinein, so sind sie im Handumdrehen wassergefüllt, die nachdrängenden Fluten finden keinen Platz und pressen durch ihren Druck das Wasser im Trichter nach oben, daß es durch den Kamin wie durch das Mundstück einer Feuerspritze hinausspritzt, zugleich in der Hauptsache aber auch zerstäubt. Das Ganze sieht aus einiger Entfernung dann aus wie abgelassener Dampf. – Ich habe diese Schaumsprudel hernach auch noch bei hohem Seegang bewundern können. Ihre Höhe zu messen war nicht möglich, aber sie ließ sich schätzen, und es sprachen alle Gründe dafür, daß sie in mehreren Fällen 50 m erreichte. Wasser und Schaum spritzten also kirchturmhoch empor!

Es ist jetzt wohl Zeit zu einer Zwischenbemerkung, nämlich zur Antwort auf eine Frage, die sich der aufmerksame Leser sicherlich schon gestellt hat. Unser Buch erzählt von der deutschen Hochseefischerei; aber es scheint doch nach dem bisher Geschilderten, daß sich die Fischdampfer in der Hauptsache in der Nähe der Küste halten. Küstennähe ist aber keine »hohe See«. Weshalb also der offenbar irreführende Name für dieses Gewerbe?

Zu dieser Frage hätte der Leser alles Recht. Die meisten Landratten sind (und der Verfasser war es mit ihnen) der Meinung, Hochseefischerei ginge eben auf hoher See vor sich. Gewiß, das tut sie zum Teil. Doch auch der Hochseefischer, wenigstens der deutsche, fischt viel in Küstennähe. Aus zwei Gründen: der beste Fisch ist meist dort zu fangen, und zweitens verbietet sich aus technischen Unmöglichkeiten das Schleppnetz in größeren Tiefen als 250 bis 300 m. Auf hoher See jedoch ist der Meeresboden tiefer. Eine Ausnahme von dieser Regel bildet (neben anderen »Bänken«) die bekannte Doggerbank. Dort fischt der Hochseefischer in der Tat auf hoher See. – Der Name Hochseefischerei ist so zu verstehen, daß der Hochseefischer erst über hohe See reisen muß, um an seinen Fangplatz zu kommen. Wer nicht über hohe See braucht, um zu fischen, der ist nur Küstenfischer. Fachschriftsteller über diese Fragen haben sich eine etwas andere Erklärung des Namens ausgedacht; der Verfasser ist unbescheiden genug, die seinige für besser zu halten.

Als die »Dortmund« vor Marokko eintraf und zu fischen begann, war sie allein am Platze, wie bereits erwähnt. Nicht lange, so fanden sich andere Fischdampfer ein, Portugiesen und Spaniolen. Man wußte nicht recht, sollte man sie Kollegen oder Konkurrenten nennen. Die Fremden ihrerseits kümmerten sich um den Deutschen nicht. Nur der eine Portugiese kam sehr bald nach seinem Auftauchen ziemlich hart in Bordnähe. Dann begann er ein furchtbares Pfeifkonzert, und an seinem Bug gebärdete sich ein Mann wie toll und winkte der »Dortmund« zu. Kapitän und Steuermann betrachteten ihn mit ihren Gläsern und waren sich sehr schnell einig: das ist der portugiesische Heizer Pedro, den die »Dortmund« im Sommer an Bord gehabt und der sein altes Schiff begrüßt. – Pfeifen und Winken wurden entsprechend erwidert. Es war ja auch ganz nett von dem Manne, daß er eine Art Anhänglichkeit bezeugte. Gleichwohl war Kapitän Gewald nur mäßig begeistert. »Dat is immer dumm, wenn man so'n Utländer an Bord nehmen mutt,« meinte er zu mir, »de Kerls kiekt enen all to veel af. De wet nu, wo den beste Fisch hier steit!« – Fischdampferkapitäne wissen nämlich, wann und wo sie diese und jene Sorte Fisch fangen können; darüber werden wir noch Näheres hören. Ihre Kenntnis ist selbstverständlich das Ergebnis langer, langer Erfahrung und bedeutet für den Kapitän ein Kapital. Daher ist ihm auch wenig daran gelegen, daß ihm jemand in seine Karten sieht, am wenigsten ein Ausländer.

Im übrigen kümmerten sich die verschiedenen Fischdampfer also nicht weiter umeinander, außer daß sie sich natürlich sorgsam aus dem Wege gingen, um nicht mit ihrem Schleppgeschirr zusammenzugeraten. Immerhin wurden die fremden Dampfer von uns sorgsam beobachtet, wenigstens dann, wenn sie hievten, denn wir waren neugierig, was sie fingen. Daraus ließen sich Schlüsse ziehen, wie der Fisch unten am Meeresboden stand. Aber noch eine andere Beobachtung machten wir: keiner der fremden Kollegen hielt sich an die Sechsmeilengrenze. Mit edler Dreistigkeit fischten sie fast sämtlich dicht unter der Küste. Und wir zogen unser Netz so schön artig ganz draußen, daß wir vom Lande kaum noch etwas sahen. Was wir bisher gefangen hatten, war entsprechend: ein paar Aale, etliche vereinzelte Hechte, in der Hauptsache kleinen Fisch, wie Brassen und Zungen. Und auch diese erst in geringen Mengen.

Kapitän Gewald blickte sehnsüchtig hinüber zu dem im Dunst fast vergrabenen Küstenstreifen. »Wat meenen Se, ob wi ok en beten stehlt?«

Mich, der ich der Anlaß zu dieser Marokkoreise war, hatte das bisher unbefriedigende Fangergebnis schon richtig nervös gemacht. Es braucht sich daher keiner zu verwundern, daß ich dem Kapitän zuredete. »Immer zu, Kapitän! Hier draußen fangen wir doch nichts Gescheites.«

Gewald nickte. »Und ick gläuw binoh, dat de Luft hier wedder ganz rein is. Kieken Se bloß, wat de Portugiesen und Spaniolen dicht unner Land fischen dot. Un de Franzmann lätt sik ok nich sehn. Hier ward woll Fred sin.«

Mit dieser Vermutung konnte er recht haben. Als wir von Nordenham abgefahren waren, hatten die Nachrichten vom Kriegsschauplatz sehr zuungunsten des Herrn Abdul Krim gelautet. Auch hatte zwei Tage später die Locarnokonferenz begonnen. Jetzt waren wir zwölf Tage unterwegs. Bis zu drahtloser Telegraphie haben es deutsche Fischdampfer bis auf den heutigen Tag noch nicht gebracht; uns fehlte seit dieser Zeit also jede Kunde von den Weltereignissen. Was konnte sich nicht alles in zwölf Tagen begeben haben! Abdul Krim kapituliert, Deutschland in den Völkerbund eingetreten! Sah es hier nicht so aus, als wenn dies alles Tatsache sein mußte?

Freilich, Kapitän Gewald hatte noch seine Bedenken. » Wenn dat nu ower allens nich so is und wenn de Franzmann uns snappt, denn geiht uns dat verkehrt! Dann konfiszeert he uns dat Schipp, und dann mutt ick nohdräglich de Gefängnisstrof' afbrummen, de se mi in'n Juni in Mogador opknackt hebbt! Un in so'n Lag' mag ick Se ok nich bringen – –«

Über diesen Punkt beruhigte ich ihn. »Sie, auf mich nehmen Sie keine Rücksicht! Ich bin Journalist, und mir kann's bloß recht sein, wenn ich ein bißchen was erlebe. Also meinetwegen keine Bange!«

»Na, mintwegen ok nich!« lachte Gewald. »Also, wenn dat morgen klappt, dann geiht dat los. Ick much gern Seehecht hemm, und ick weet, wo de hier steiht.« –

Wenn hier von »stehlen« die Rede war, so ist der Leser gebeten, jetzt nicht etwa die Stirn in Falten zu legen und uns oder gar die Hochseefischer im allgemeinen für Schwerverbrecher zu halten. Es geht bei der Schleppnetzfischerei tatsächlich ab und zu ohne ein bißchen »stehlen« nicht ab, nämlich dann nicht, wenn der Fisch dicht unter Land steht und der Fischer bei strenger Wahrung der Dreimeilengrenze überhaupt nichts fangen würde. Der Fisch, der ja (im Sinne des Jägers) ein wildes Tier ist, kennt nämlich nicht etwa »Reviere« wie Hirsch oder Reh. Steht er unter Land, innerhalb der Dreimeilengrenze, so haben weder das Land noch seine Bewohner irgendwelches Verdienst daran; der Grund ist vielmehr nur in der Witterung zu suchen. Mittelbar, nicht unmittelbar: ist die See ruhig, dann sucht der Fisch die Küstennähe auf; bei hohem Seegang, wenn die Brandung gegen den Strand donnert, zieht er sich zurück und sucht weiter draußen größere Tiefen auf, wo das Wasser ruhiger ist. Denselben Fisch also, den der Fischer innerhalb der Dreimeilengrenze fängt, würde er außerhalb der Grenze auch fangen, wenn die Witterung unruhiger wäre. Das Fischlein im Wasser ist wirklich ein herrenloses Tier, wenigstens der Seefisch; er gehört niemandem, solange er nach seinem eigenen Belieben bald dichter an Land, bald weiter draußen sich aufhalten kann. Wer ihn auf verbotenem Gebiet erjagt, ist deshalb – ethisch geurteilt – nicht als Dieb zu brandmarken. Und wenn der Hochseefischer in solchem Falle selber von »stehlen« spricht, so ist auch dieses gesprochene Stehlen in Anführungszeichen zu setzen. Er hat eben nicht das Gefühl, zu stehlen. Eine Verletzung fremder Hoheitsrechte – ja! Die, auch von seinem Standpunkte aus, selbstverständlich strafbar ist. Aber etwas Verwerfliches vermag er in ihr nicht zu erblicken. Und wir mit ihm nicht, wenigstens nicht an Küsten, die ganz oder fast unbewohnt sind.

Am nächsten Morgen ging die Fahrt also hinüber zur Küste. Der Leser wundert sich vielleicht, weshalb dieses nicht ungefährliche Unternehmen nicht lieber im Schutze der Nacht versucht wurde. Ja, das ist eben auch so ein Unterschied zwischen dem wirklichen Dieb und dem Fischer, der sich auf verbotenes Gebiet wagte: fischen läßt sich dicht am Strande nur bei Tage.

Den ganzen Vormittag lief die »Dortmund« parallel mit der Küste, kaum zwei Seemeilen von ihr entfernt. Nun erhielten wir Afrika erst richtig zu sehen. Im Glase konnten wir die Menschen beobachten, wie sie aus ihren armseligen Dörfern herauskamen, über Land gingen oder auch zum Meere herabstiegen. Boote waren jedoch nirgends zu entdecken. Das war uns nicht unangenehm, denn Besuch von Land wäre uns unwillkommen gewesen. Kam hierher wirklich noch ein französisches Patrouillenschiff und erfuhr dieses dann, daß wir in Verbindung mit den Eingeborenen gestanden, dann hätte das als Beweis für Waffenschmuggel gegolten; daran konnte niemand zweifeln.

Kapitän Gewald machte mich auf einen Eingeborenen aufmerksam, der angeblich auf einem Kamel ritt. Es war mir jedoch nicht möglich, das Kamel zu entdecken, wenngleich ich so etwas wie eine Menschengruppe sah. Ich bestritt das Kamel daher heftig, während Gewald bei seinem Kamel blieb. Und der Streit ging solange, bis ich Gewald schließlich triumphierend zurufen konnte: »Kapitän, Ihr Kamel hat sich in zwei Teile geteilt!« – Nun stellte sich freilich heraus, daß wir beide recht hatten; ich hatte nämlich etwas ganz anderes aufs Korn genommen gehabt als er. Und ich freute mich, gelegentlich dieser Fischreise doch auch afrikanische Vierfüßer in natura gesehen zu haben.

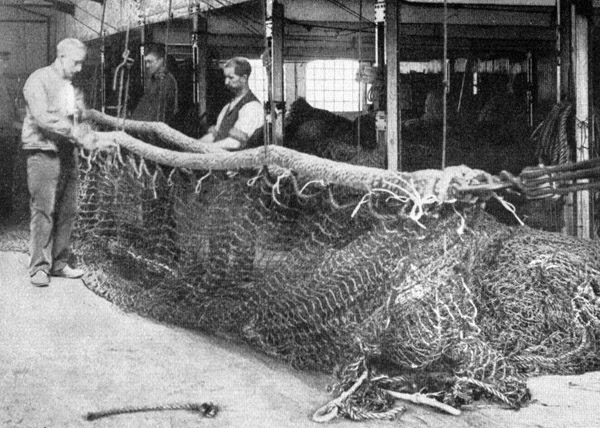

In der Netzmacherei. Ein Grundschleppnetz wird ausgeflickt.

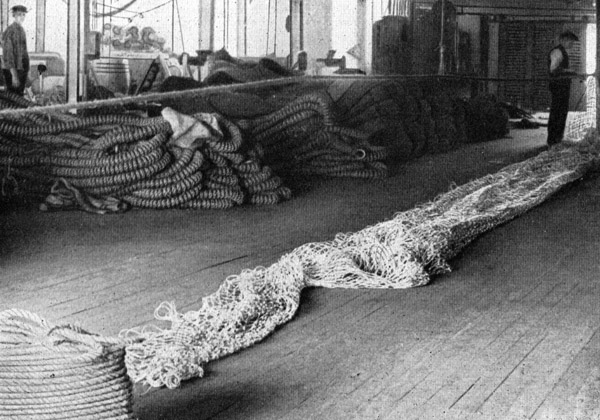

Die schlauchartige hintere Hälfte eines Grundschleppnetzes, soeben neu gestrickt. Weiter links dicke Grundtaue.

Mittags beim Hieven zeigte sich: der verbotene Abstecher hatte sich gelohnt und Gewald hatte tatsächlich »gewußt«, wo Seehechte standen. Im Netz war fast nichts als dieser in Portugal am besten bezahlte Fisch. Das günstige Ergebnis weckte auch bei der Besatzung hellen Jubel, denn alles an Bord eines Fischdampfers erhält neben Kost und festem Lohn noch ansehnliche Prozente vom Fang.

Das günstige Ergebnis weckte aber auch Tatendurst. Im Ersten Steuermann. Kapitän Gewald war ein vorsichtiger Mann; er war nach geschehenem »Stehlen« über die Sechsmeilengrenze zurückgekehrt und hielt sich dort auch noch am nächsten Vormittag. Von mittags bis abends sechs Uhr war er dienstfrei und benutzte die Zeit regelmäßig zu einem Schläfchen. Das ihm übrigens nötig war, denn in den entsprechenden Nachtstunden hatte er doch nicht viel Ruhe. In dieser Zeit lag das Kommando beim Ersten Steuermann.

Der Steuermann blickte vom Ruderhäuschen sehnsüchtig zur Küste hinüber, wo gestern der schöne Seehecht gefangen worden war. Dann suchte er mit dem Glase den Gesichtskreis ab und witterte wie ein Fuchs, der sich überzeugen will, ob die Luft rein ist. Und dann gab er dem Mann am Ruder einen leisen Befehl. Ich saß auf meinem Klappstühlchen auf der kleinen Galerie im Schatten des Ruderhäuschens und starrte ins Blaue. Plötzlich machte die Sonne einen Hops und kam herum zu mir auf Besuch. Aha, die »Dortmund« hat gedreht. Kurs? Die Küste dort drüben, wo die alte Moschee steht – und vor ihr im Wasser der Seehecht. Soso, der Herr Steuermann gehen »klauen«!

Wieder zog die Küste in kurzer Entfernung vor mir vorüber wie ein Panorama. Wieder sah ich die Menschen, sah Kamele, sah Rosse und Esel. Und heute besser als gestern, denn jetzt war Nachmittag und die Sonne stand uns im Rücken. Überflutet von hellstem Lichte lag Afrika vor mir. Das mußte ich unbedingt auf der Platte festhalten. Soeben wollte ich gehen und meinen photographischen Apparat holen, da trat der Steuermann aus dem Ruderhäuschen auf die Galerie an mich heran.

»Sie, Doktor, gucken Sie doch mal mit Ihrem Glase: ist das dort ein Kriegsschiff?«

Ich fuhr auf und legte mein Glas an.

»Hm, eine Mastspitze sehe ich über die Kimmung ragen. Aber ob das 'n Kriegsschiff ist? Da müssen Sie 'n andern fragen.«

Der Steuermann nickte trübselig. »Es ist eins. Es ist der Franzmann.«

Pfui Deibel! Und wir keine drei Meilen vom Lande ab.

Der Telegraphenapparat klingelte zum Maschinenraum hinab. »Volldampf!« Beim Fischen wird nämlich nur mit halber Kraft gefahren. Und da das Schleppnetz seinerseits noch gewaltig bremst, so kommt nicht mehr als eine Geschwindigkeit von drei Meilen heraus. Nun war ich neugierig, was die volle Kraft austragen würde. »Vier Meilen!« erwiderte mir der Steuermann auf meine Frage.

Die dicken Holzrollen (Bobbis genannt), die dem Grundschleppnetz vorgespannt werden, wenn es über steinigen Meeresboden geht.

Hochseefischerei mit Angelschnüren (Methode der Eismeer-Fischer). Die Hunderte von Schnüren sind säuberlich zusammengelegt. Der Köder liegt bereit, auf die Haken aufgespießt zu werden.

Das Klingeln hinab zum Maschinenraum hatte den Kapitän auf die Beine gebracht. Er erschien, und wir erörterten die Lage. Der Franzmann war jetzt schon deutlicher zu erkennen. Zum Glück nahm auch er sich Zeit. »Der fährt auch nicht mehr als fünf Meilen. Bis der hier ist, sind wir draußen. Und wir sind ja auch nicht die einzigen hier auf verbotenem Gebiete. Vier Portugiesen und drei Spaniolen sind zwischen ihm und uns, also wird er sich erst an die machen. Am besten, wir kümmern uns gar nicht um ihn.«

Was nicht so zu verstehen war, als hätten wir die Maschine wieder auf halbe Kraft kommandiert. Im Gegenteil, schnurgerade ging es hinaus aus der Gefahrenzone. Zu unserer Verwunderung beteiligten sich an diesem »Ausreißen« die übrigen Fischdampfer nicht, sondern ließen den Franzosen ruhig herankommen. Das gab uns Mut. »Wahrscheinlich hat die ganze Kontrolliererei hier längst wieder aufgehört!«

Fast sechs Uhr war es geworden, bis der Franzmann zur Stelle war. Die »Dortmund« schickte sich an zu hieven – ziemlich weit draußen, während die anderen Fischdampfer innerhalb der Dreimeilengrenze lagen. Der Franzose war ein höflicher Herr. Er grüßte zunächst alle Anwesenden durch dreimaliges Senken seiner Trikolore. Die Portugiesen und Spanier folgten seinem Beispiele. Wir jedoch nicht. »Werd' mich hüten un de dütsche Flagge wiesen!« brummte Kapitän Gewald. »Dat is jo schon binahe finster, un wahrscheinlich hät he os als Dütsche noch gar nich erkannt.«

Durch die Gläser sahen wir, daß der Franzmann das Signal MN gesetzt hatte. Das bedeutete: »Stoppen Sie sofort!«, galt jedoch nicht uns. Er machte sich bei einem Portugiesen zu schaffen. Eine ganze Weile. Dann näherte er sich einem zweiten Portugiesen, während der erste abdampfte, Richtung Agadir! Das sah ja ganz so aus, als hätte er den aufgebracht!

Mit dem zweiten Portugiesen wiederholte sich die Sache. Dann kam ein Spanier an die Reihe. Bei dem lag der Franzmann lange. Schließlich dampfte er weiter – der Franzmann, nicht der Spanier – und schien nun den beiden Portugiesen zu folgen. Genaues ließ sich nicht erkennen, denn inzwischen war's stockfinstere Nacht geworden. Aber soviel glaubten wir doch zu sehen, daß auch er den Kurs Agadir hatte.

Plötzlich wendete der Franzmann. Drehte seinen Bug sehr elegant herum und – auf uns zu! Kam nun die Reihe an die »Dortmund«?

Sehr geheuer war uns allen nicht zumute. Es nützte auch nicht viel, daß Kapitän Gewald erklärte: »Hier kann er uns gar nichts anhaben! Hier sind wir schon außerhalb der Sechsmeilengrenze und auf freiem Meere.« Was gilt heutzutage Völkerrecht!

Und der Franzose kam auf uns zu angerauscht. Näher und näher. Kurs parallel mit uns; offensichtlich würde er uns steuerbordseits überholen. Ob er das verwünschte Signal MN setzte?

Fünfhundert Meter hinter uns änderte er plötzlich seinen Kurs und kam hinter uns vorbei nach Backbord hinüber. Sein Scheinwerfer flammte auf und beleuchtete uns von unten bis oben. Nach wenigen Minuten überholte er uns. Wir sahen, daß wir einen kleinen Kreuzer vor uns hatten. Aber das gefürchtete Signal setzte er nicht. Grüßte auch nicht (und wir infolgedessen gleichfalls nicht). Rauschte an uns vorüber, fuhr auf offene See hinaus und verschwand schließlich unseren Blicken.

Das war gut abgegangen! Hatte uns ungeschoren gelassen, sich uns zugleich gezeigt und uns somit gewarnt, daß er noch da war. Nun, wir würden jetzt vorsichtiger sein.

Am folgenden Tage waren wir brav. Mieden jegliches verbotene Terrain. Aber auch kein Franzmann ließ sich blicken.

Zweiter Tag nach der Begegnung: Wieder himmlisch ruhiges Wetter und die Luft rein. Uns stach der Hafer. Die schönen Seehechte! Sollten wir nicht –?

Doch alle bösen Gelüste wurden im Keime erstickt, als der Steuermann meldete: »Da ist er wieder!« Wer? Der Franzmann selbstverständlich. Von Agadir her. Kaum erkennbar im Dunste, doch schnell näherkommend. Durch die ganze Flottille der Portugiesen und Spanier fuhr er hindurch, ohne sich um einen zu kümmern. Schnurstracks auf uns los. Und schon stiegen die beiden Wimpel MN empor.

Langsam, mein Junge! So schnell geht das nicht. Wir sind Fischdampfer und ziehen ein Schleppnetz. Da kann man nicht sofort stoppen. Muß das Netz erst aufwinden und hierzu in Fahrt bleiben, sonst verheddert sich das Schleppzeug in der Schraube. Dann sind wir erledigt.

Das schien der Franzmann nicht ohne weiteres einzusehen. Ein Blitz, ein Geschoß saust über uns hinweg und eine weiße Wolke steigt an seinem Bord auf. Nützt dir nichts! Erst hieven wir.

Noch volle fünf Minuten sind wir in Fahrt, dann kann gestoppt werden. Der Franzose hat unterdessen ein Boot ausgesetzt. Das kommt längsseits. Kapitän Gewald begibt sich zum Empfang an die Reeling. Ein Offizier, ein Unteroffizier und ein Matrose steigen über. Der Matrose, ein Elsässer, gibt den Dolmetsch ab. »Zeigen Sie diesem Offizier, bitte, Ihre Papiere.«

Kapitän, Offizier und Matrose klettern zum Ruderhäuschen hinauf. Der Unteroffizier begibt sich zum Heck. Dort stehen wir andern alle. Zwei halten Ägir zurück. Das brave Hunderl will das Schiff gegen den Franzmann verteidigen. Er weiß nicht, was Kanonen bedeuten.

Der Herr Unteroffizier amüsiert sich, in allen Ecken herumzukriechen und nach versteckten Waffen zu schnüffeln. Selbstverständlich ohne Erfolg. Nützt ihm auch nichts, daß er sich das Rettungsboot abdecken läßt. Nichts Verdächtiges zu finden.

Unterdessen hat Gewald eine freundschaftliche Unterredung mit dem Offizier. Der macht dem Kapitän verschiedenes klar. Erstens: er dürfe die Sechsmeilengrenze nicht überschreiten. Zweitens: unsere Boje stünde gerade auf dieser Grenze; wir müßten sie versetzen. Drittens: er hätte uns schon vorgestern festnehmen können, denn er habe wohl gesehen, daß wir auf verbotenem Gebiet gefischt. Viertens: dafür müßte der Kapitän jetzt hundert Franken Geldstrafe abladen. Und fünftens: der Vorfall käme nun in das Schiffstagebuch, und wenn nun noch einmal ... usw. Kurz, er wolle diesmal nichts aus der Sache machen, aber künftig koste sie Schiff und Freiheit.

Das war sehr viel anders als im Juni zuvor, da man die Deutschen (unter ihnen dieselbe »Dortmund«!) behandelt hatte wie die Schwerverbrecher. War sehr anständig. Und nur hundert Franken? Also knapp zwanzig Mark? Mit Vergnügen, Herr Franzmann!

Doch der Offizier wollte kein deutsches Geld. Wenn wir kein französisches hätten, so vielleicht englisches? – Aha, da fiel dem guten Gewald endlich ein, daß er ja einen Zahlmeister an Bord hatte und daß der zwei englische Pfund besaß! – Und so bin ich in aller Wirklichkeit, in diesem einen Falle wenigstens, als Zahlmeister der »Dortmund« in Tätigkeit getreten.

Nachdem die Berappung erledigt war, stieg der Offizier mit seinem Matrosen auf das Dach des Kartenhäuschens, »Sperlings Lust« genannt. Es begann durch Flaggenwinken ein lebhaftes Zwiegespräch zwischen ihm und dem Kreuzer. So viel und so lange hatten sie zu reden, daß die Sache für uns fast unheimlich wurde. Stimmte etwas nicht? War der Kommandant des Kreuzers etwa nicht damit einverstanden, daß sein Offizier uns so sanft angefaßt hatte?

Alle ohne Ausnahme waren wir heilfroh, als die gegenseitige Winkerei endlich eingestellt wurde und die Franzosen sich empfahlen – der Offizier unter höflichstem Gruße. So endete diese Begegnung sehr friedlich und zufriedenstellend. Gleichwohl war das Ganze äußerst unbehaglich gewesen, denn in Anbetracht der im Juni bereits erfolgten Verurteilung der »Dortmund« hätte die Begegnung auch sehr böse ausgehen können.

Das nächste war, unsere Boje aufzunehmen. Sie an anderer Stelle neu zu verankern hatten wir nicht mehr nötig, seit die vielen fremdländischen Kollegen zur Stelle waren. Die lagen, wie der Leser sich erinnern wird, von abends neun bis früh fünf Uhr ruhig an ihrem Fleck. An Beleuchtung sparten sie in diesen Stunden nicht; im Gegenteil, alle überhaupt an Deck vorhandenen Lichter brannten die ganze Nacht hindurch. Das sah wunderhübsch aus; im Verein mit der lauen Luft, dem sternbesäten Himmel, und dem sanften Aufundab der plätschernden Wellen wurde durchaus der Eindruck einer »italienischen Nacht« hervorgerufen. Obendrein ersetzte diese Gratisillumination unsere Leuchtboje; statt einer solchen hatten wir nun ein Dutzend.

Nach der Begegnung mit dem Franzosen blieb uns nichts übrig, als uns gewissenhaft außerhalb der Sechsmeilengrenze zu halten. Es diente nur zu schwachem Troste, daß es den Portugiesen und Spaniolen wie dem einen Italiener, der sich noch eingefunden hatte, nicht besser erging; auch die waren ja verwarnt und zum Teil gleichfalls um je hundert Franken erleichtert. Aber die Natur selber war so freundlich, uns den Verzicht auf die küstennahen Fischgründe zu erleichtern. Eine gewaltige Dünung machte sich auf und hielt für den Rest der Reise an. Ungeheure Wogen kamen in endlosen Kämmen vom Ozean her zum Lande angerollt, immer eine nach der anderen, in Abständen von schätzungsweise hundert Metern. Je mehr sie sich dem Lande näherten, je flacher also der Meeresboden unter ihnen wurde, um so höher türmten sie sich auf, um schon eine Seemeile vor der Küste sich zu überschlagen und eine gewaltige schäumende Brandung zu bilden. Was in dieser Brandung schwimmt, gleich ob Fisch oder toter Gegenstand, wird hin und her geschleudert und geschüttelt und schließlich auf den Strand geworfen. Bei solchem Toben der Fluten wird es dem Fisch zu ungemütlich. Er zieht vor, die unwirtlich gewordenen Wasser zu verlassen, und begibt sich weiter hinaus, wo das Stürmen der See in der Tiefe weniger fühlbar ist. Das war jetzt unser Vorteil, denn nun fingen wir die gewünschten Seehechte und Seeaale außerhalb der uns gesteckten Grenze – denselben Fisch, der zuvor nahe der Küste gestanden – den irrige Auffassung für das »Eigentum« der Landesbewohner erklären möchte! Sein Fang war jetzt eine legale Sache, und die eingetretene Änderung des rechtlichen Gesichtspunktes die Folge elementarer (höherer) Gewalten (woraus wieder einmal zu schließen, daß auf verbotenem Gebiete Fischen nicht ohne weiteres einem Eigentumsvergehen gleichgesetzt werden kann).

Die atlantische Dünung unterscheidet sich von Sturmwellen dadurch, daß sie ohne gleichzeitige heftige Luftbewegung auftritt. Auf uns stürmte sie tagelang ein, ohne daß sich bei uns ein Lüftchen gerührt hätte; eine steife Brise, der dort häufige »portugiesische Norder«, setzte erst später ein. Es gilt heute als ausgemacht, daß die Dünung weiter nichts ist als der Ausläufer starker Stürme in anderen Teilen des Ozeans. Die Dünung, die wir erlebten, würde nach dieser Erklärung hergerührt haben von Stürmen, die kurz zuvor südlich Island getobt. Man muß staunen bei dem Gedanken, daß diese ungeheuren Wogen Wege von mehr als zweitausend Kilometern hinter sich hatten und gleichwohl noch in Höhe zweistöckiger Häuser hier ankamen. Freilich, wer so einen Sturm bei Island je selber miterlebt hat, der wundert sich hierüber nicht mehr.

Hatten wir dieser Dünung zu danken, daß wir jetzt hier draußen verhältnismäßig guten Fang machten, so gestaltete sich andererseits das Leben an Bord erheblich weniger angenehm, als es bisher gewesen. Der Hochseefischer schleppt ja im allgemeinen parallel mit der Küste. Die »Dortmund« fuhr durch diese Dünung daher quer hindurch, hatte die Wogen stets von der Seite. Da das Schiff inzwischen an eigenem Gewicht erheblich leichter geworden war (der größte Teil der Kohlen war aufgezehrt, eine Menge Trinkwasser verbraucht und das Eis im Eisraum zusammengeschmolzen), so war es jetzt das, was die übliche See-Erzählung »Spielball der Wogen« nennt. Unglaublich, wie wir umhergeschleudert wurden und wie sich das Schiff immer von einer Seite zur andern legte – buchstäblich beinahe bis zum Umkippen. Kapitän und Mannschaft machten sich hieraus nicht viel, aber der Passagier spürte diese Veränderung doch und empfand sie als höchst unbehaglich. Nicht etwa wegen der Seekrankheit! Du liebe Zeit, wer mit dieser Kinderkrankheit behaftet ist, der darf überhaupt auf keinen Fischdampfer gehen, denn auf einem solchen werden auch altbefahrene Seeleute krank, wenn sie ihre erste Reise auf ihm machen. Seefest muß man sein – und dies war auch der Passagier, wenngleich er bei der jetzt sehr flau gewordenen Verpflegung (s. oben unter »Salzfleisch«!) seinem Magen sehr im guten zureden mußte, sich zu benehmen. Aber eine andere sehr fühlbare Wirkung folgte den geschilderten heftigen Schiffsbewegungen: da sie Tag und Nacht nicht aufhörten, war man gezwungen, ununterbrochen durch Körperbewegungen die Kapriolen des Schiffes auszugleichen, um sich im Gleichgewicht zu erhalten. Ob man stand oder saß oder lag: unaufhörlich Kniebeugen oder Rumpfverdrehungen, sich biegen, sich strecken, sich krümmen, sich anstemmen – im Schlafe so gut wie im Wachen! Die Folge war, daß am dritten Tage sämtliche Muskeln matt und müde waren und schmerzten. Als ich schließlich in Porto wieder an Land ging, fühlte ich mich buchstäblich gerädert. An diesem Gefühl war gar nichts Märchenhaftes, und die gastgebende Gesellschaft »Nordsee« wird es nicht übelnehmen, wenn ich hier frei gestehe: Wie erlöst fühlte ich mich!

Die Natur zu beobachten lohnt sich immer. Wer Augen im Kopfe, wirklich zu sehen gelernt hat, wird immer wieder Dinge entdecken, auf Erscheinungen stoßen, die der Wissenschaft nicht genügend oder auch gar nicht bekannt sind. Die naive, unmittelbare Naturbeobachtung steht heute freilich nicht hoch im Kurs. Man meint, es gehe nicht ab ohne die verfeinerten optischen, physikalischen und chemischen Hilfsmittel unserer Observatorien und Laboratorien. Fast läßt sich sagen: Das Ideal des Wissenschaftlers von heute besteht darin, die Natur im Laboratorium nachzuahmen und durch diese Nachahmung hinter ihre Geheimnisse zu kommen. Diese Einstellung macht alle wissenschaftliche Arbeit zu einem Vorrechte der »Berufenen«; Mitwirkung des Laien wird fast ausnahmslos abgelehnt. Höchstens läßt man sie sich in den allerprimitivsten Dingen gefallen, wie etwa im täglich dreimaligen Ablesen meteorologischen Geräts. Und die Welt der Naturfreunde, befangen im blindesten Autoritätsglauben, hat sich einschüchtern lassen und begnügt sich, bescheiden an Kleinkram mitzuhelfen: an der Katalogisierung der niederen Pflanzen, der Käferwelt und ähnlichem, wobei die Arbeit des einzelnen kaum je zur Geltung kommt.

Diese Einstellung ist falsch. Wissenschaft, die auf die Mitarbeit ihrer Laien-Freunde glaubt verzichten zu können, schädigt sich selber. Nichts an unseren naturwissenschaftlichen Erkenntnissen steht auf unerschütterlichem Grunde. Die hochgelehrten selber bringen hierfür die Beweise. Was heute gelehrt wird, wird in zwanzig Jahren verworfen; was vor zwanzig Jahren Evangelium war, ist heute »überholt«. Als ich zur Schule ging, wußte es niemand anders, als daß Licht eine Wellenbewegung ist; heute soll es einen besonderen Lichtstoff geben. Nordlicht ist seit Birkelands Untersuchungen, Anfang unseres Jahrhunderts, identisch mit Betastrahlen, und wer etwas anderes zu behaupten wagte, fand keine Zeitschrift, keinen Redakteur, der den »Unsinn« zu veröffentlichen gewagt hätte; heute ist – angeblich – »kristallisierter Stickstoff« sein Träger. Und so bis ins Unendliche. Wertvolle und zweifelsfreie Beobachtungen, die von Laien gemacht sind und in die jeweils moderne Theorie nicht hineinpassen, werden totgeschwiegen. Kein Wunder, daß da die bloßen Naturfreunde heute verstummt sind (während früher wertvolle und noch heute geltende »Entdeckungen« in großer Zahl von Liebhabern wissenschaftlicher Beschäftigung getan sind, zum Beispiel auf dem Gebiete der Astronomie). Verfasser gehört zu denen, die den Naturfreund immer wieder ermutigen möchten: Laß dich nicht verblüffen und tu' deinen Mund auf, wenn du etwas gesehen hast, was nicht ins Schema paßt! Er benutzt jede Gelegenheit zu solcher Ermutigung und läßt auch die Gelegenheit dieses Buches nicht vorübergehen. Daß er ein Recht hat, den Laien aufzumuntern, muß selbstverständlich bewiesen werden. Der Beweis ist nur zu führen durch den Nachweis, daß ihm selber Beobachtungen glückten, die neu und wertvoll sind. Mit dieser Notwendigkeit (nicht mit persönlicher Eitelkeit) wolle der Leser es erklären, wenn einige solcher Beobachtungen jetzt folgen. Sie gehören in dieses Buch hinein; nicht nur sind sie auf unserer Fischreise gemacht, sie betreffen den Fisch auch tatsächlich und unmittelbar.

Als die »Dortmund« ausreiste, waren die Nächte klar, doch mondlos. In solchen Nächten sieht man schon in der Nordsee, besser noch im Ozean das Meeresleuchten. Bevor wir schildern, was wir an ihm beobachteten, mag wiedergegeben sein, was der wissenschaftliche Mitarbeiter des Meyerschen Konversationslexikons zusammenfassend über es zu sagen weiß:

»... eine Erscheinung, die in einem phosphoreszierenden Aufleuchten und Glitzern weiter Flächen oder in einem funkenartigen Aufblitzen der Wellen besteht. Feuergarben gleich sprühend und funkelnd gewähren die mächtigen Wellenkämme dem Beschauer einen prachtvollen Anblick; hoch das Bugwasser vor sich herspritzend, furcht das Schiff wie durch Flammen eines silbernen Feuermeeres dahin, und als breiter leuchtender Streifen kennzeichnet das Kielwasser hinter dem Schiff den zurückgelegten Weg desselben. Hell genug wird das Schiff oft durch diesen Feuerschein erleuchtet, um in dunkler Nacht alle Gegenstände unterscheiden, ja sogar in der Nähe des leuchtenden Wassers ohne Mühe lesen zu können. Dies Leuchten wird durch Seetiere, zum Teil von mikroskopischer Kleinheit (beispielsweise Noctiluca) hervorgebracht. Die meisten dieser Tiere leben während des Tages in größeren Tiefen und kommen erst nach Sonnenuntergang an die Oberfläche, wo ein äußerer Reiz die Leuchterscheinungen hervorruft oder sie doch erhöht, daher die schönsten und großartigsten Erscheinungen bei bewegtem Wasser.«

Diese Worte sind eine kurze, gedrängte Zusammenfassung dessen, was Fachgelehrte über diese Frage in größeren Fachwerken ausgesprochen haben. Bei der erprobten Zuverlässigkeit des genannten Lexikons kann als sicher gelten, daß es nur wiedergibt, was die Wissenschaft allgemein als erwiesen ansieht. Wenn wir jetzt unsere eigenen Beobachtungen vortragen, so mag der Leser hinterher selber vergleichen, was sie umstoßen und was sie ergänzen.

Die zunächst auffälligste Erscheinung war das Leuchten des Schaumes; am hellsten der Schaum der Bugwelle, weniger intensiv Schaum auf Wellenkämmen und erkennbar auch nur in der Nähe des Schiffes. Weiter draußen leuchtete der Schaum ebensowenig wie das nichtschäumende Meereswasser. Die Helligkeit des Leuchtens verblüffte. Doch hatte man nicht den Eindruck, daß in dem Schaume etwas glühte oder phosphoreszierte. Ein solches Leuchten hat ja durch eine Art inneren Lebens, von dem es beseelt ist, stets etwas Geheimnisvolles, etwas Magisches. Dieses Leuchten des Schaumes jedoch erregte nicht die Empfindung, daß in dem Schaume etwas glühe. Vielmehr war der Beschauer gefühlsmäßig immer wieder in Versuchung, die Quelle des Lichtes außerhalb zu suchen, etwa am Himmelsgewölbe. Doch kam eine Beleuchtung des Schaumes als Grund für seine helle Sichtbarkeit nicht in Betracht; im Gegenteil, die Dämmerung mußte erst völlig geschwunden sein, und als die Nächte Mondschein hatten, war von diesem Leuchten nicht eine Spur zurückgeblieben. – Eine Farbe war an dem Leuchten nicht erkennbar; es war genau so farblos wie das Licht der Milchstraße, nur viel, viel heller.

In der Höhe von Oporto trafen wir auf Scharen großer Schweinsfische. Die sind verhältnismäßig zutraulich, nehmen vor einem Schiff nicht Reißaus, sondern sammeln sich gern um ein solches an, schwimmen mit ihm um die Wette und spielen mit Vorliebe in der Bugwelle. In der Nacht ließen sich diese Schweinsfische schon in größerer Entfernung erkennen, wenn sie eiligst dem Schiffe zustrebten und auf uns losgeschossen kamen wie feindliche Torpedos. Der Schaum, den ihr hastiges Schwimmen aufwirbelte, leuchtete wie die Bugwelle; sie selber leuchteten aber auch! Sie sahen aus wie aus purem Silber, ein Bild, wie ich es zuvor nur in der Blauen Grotte auf Capri gesehen, wo bekanntlich auch alles, was man ins Wasser taucht, wie Silber aussieht. Mir schien, der Grund für das silberne Leuchten war in beiden Fällen derselbe: der Eindruck der Silbrigkeit wird hervorgerufen durch Reflexion eines Lichtes, das von unten her oder seitlich durch das Wasser geht (jedenfalls nicht von oben her eindringt). In der Blauen Grotte ist dieses reflektierte Licht diffuses Tageslicht; im Falle unserer Schweinsfische war es das Licht, das sich im Schaume bildet.

Der Seemann nennt diese Art Meeresleuchten (recht wenig treffend): Brennen der See. Alles, was sich an ihm beobachten läßt, deutet darauf hin, daß es zustande kommt durch das Aufleuchten jener mikroskopisch kleinen Tierchen, die Meyers Lexikon anführt. Diese Tierchen scheuen das Licht. Sie halten sich in größerer Tiefe nicht nur bei Tage, sondern auch in hellen Mondnächten. Daher ist das durch sie bewirkte Leuchten nur in wirklich dunklen Nächten zu sehen.

Das »funkenartige« Aufblitzen der Wellen ist unzweifelhaft eine Erscheinung ganz anderer Natur. Zwar war das »Brennen der See« stets von diesen Funkenblitzen begleitet, doch wurden letztere auch ohne das Brennen beobachtet. Die nähere Bezeichnung »funkenartig« kann irreführen; der Leser könnte an Funken denken, die springen, wenn der Feuerstein geschlagen wird. Diese Vorstellung wäre falsch. Was da aufblitzt, sieht nicht wie Feuer, nicht rötlich aus, sondern ganz ausgeprägt bläulich-grünlich. Durch diese Färbung unterscheiden sich die »Funken« ganz deutlich vom Brennen der See. Die Funken sind auch nicht punktartig, sondern es blitzt unverkennbar eine Fläche auf, nur eine kleine, aber doch eben eine solche. Am besten läßt sich die Erscheinung so beschreiben: der Leser denke sich ganz hoch am Himmel den Vollmond stehen; im Wasser mögen geöffnete Taschenmesser schwimmen, die Klinge flach nach oben, dann wird er die blanken Messerchen bald hier, bald dort im Wasser aufblitzen sehen, weil sie ihm das Licht des Mondes ins Auge reflektieren. Genau so sieht das »funkenartige Aufblitzen der Wellen« aus. – Auch diese aufblitzenden Funken waren nur in der Nähe des Schiffes sichtbar. Mit Wasser, das durch die Abflußlöcher an Deck kam, wurden sie nicht selten an Deck gespült, leuchteten hier ein Weilchen und wurden vom Wasser wieder hinausgespült; oft erloschen sie auch schon vorher. Da andere Dinge Aufmerksamkeit und Zeit beanspruchten, wurde leider versäumt, etliche solcher Funken zu erhaschen und näher zu untersuchen. Da man von solcher Untersuchung auch sonst noch nicht gelesen hat, darf wohl angenommen werden, daß sie überhaupt noch niemand vornahm. Sie würde vielleicht interessante Aufschlüsse bringen – und sicherlich ergeben, daß diese aufblitzenden Funken mit den mikroskopisch kleinen Seetierchen nichts zu tun haben. Wenigstens wird der Leser bei der Beobachtung, die wir nunmehr mitteilen, erfahren, daß gute Gründe für eine abweichende Vermutung bestehen.

Eine Zufallsbeobachtung war's, um nicht zu sagen: eine Zufallsentdeckung. Aufs Zodiakallicht war ich aus, aufs Tierkreislicht, jenen geheimnisvollen bisher noch nicht genügend erklärten Lichtschimmer, der im Frühjahr nach Sonnenuntergang, im Herbst vor Sonnenaufgang im Westen beziehentlich im Osten zu sehen ist, angeblich meist in Gestalt eines Dreiecks, das mit Achse und Spitze immer annähernd im Tierkreise liegt (woher sein Name). In unseren Breiten tritt es selten auf; am deutlichsten und (zu seiner Jahreszeit) fast immer sieht man es in den Tropen und Subtropen. Mir war es bis dahin noch nicht geglückt, seiner ansichtig zu werden; die Marokkoreise jedoch sollte mir seinen Anblick nun verschaffen.

Da unsere Jahreszeit Herbst war, blieb mir nichts übrig, als zwei Stunden vor Sonnenaufgang aus dem Strohsack zu kriechen. Das hab' ich auch mit Todesverachtung acht Tage lang getan; die Wissenschaft fordert von ihren Jüngern eben Opfer. Ich wurde belohnt: Morgen für Morgen strahlte das Zodiakallicht in einer Helligkeit, die ich nicht erwartet hatte. Es gelang mir auch, die Erscheinung im ganzen – nach Beginn, Ablauf und Ende – zu erfassen und so einiges zu ihrer Erklärung beizutragen; etliches hierüber habe ich an anderer Stelle veröffentlicht.

Fast zwei Stunden habe ich dieses Licht jedesmal beobachtet. Nun kann man aber nicht ununterbrochen auf solchen Lichtschimmer starren; man muß das Auge immer wieder ausruhen lassen, weil es sonst für das Erkennen feiner Einzelheiten unempfindlich wird. Ausruhen läßt man es, indem man es auf eine dunkle Himmelsgegend oder auf das schwärzliche Wasser richtet. So machte ich es wenigstens und der Erfolg war ein überraschender. Ich sah plötzlich, wie es im Wasser bald hier, bald dort aufleuchtete, immer ziemlich dicht beim Schiff, jedenfalls noch innerhalb der Zone, die durch die Bugwelle beunruhigt war. Und was leuchtete auf? Fisch! Richtiger großer Fisch! Ich erkannte: dort eine Roche, hier ein Seeaal, hier noch einer, und dort vorn Seehecht, neben ihm ein Heringshai – – –! So ging das ununterbrochen. Überall blitzte es matt in silbrigem Lichte auf, um sogleich wieder zu verschwinden; das aufblitzende Licht füllte Flächen aus, und diese Flächen hatten scharf und deutlich die Umrißlinien der Fische.

Träumte ich? Ein bißchen schlaftrunken ist man ja immer noch, wenn man früh um vier Uhr ins Freie kommt. Ich bat den Ersten Steuermann heraus, der hinter mir im Ruderhäuschen seinen Dienst tat. »Sehen Sie das? Haben Sie das schon mal gesehen?« – »Nee, dat hew ick noch nich sehn. Dat is de Fisch.« Weiter sagte er nichts, betrachtete sich die Sache noch eine Weile und ging dann wieder an seinen Dienst.

Am nächsten Tage besprach ich die Erscheinung mit Kapitän Gewald. Er zuckte die Schultern. »Sehn hew' ick dat ok noch nich. Man kann jo nich op allens achten. Unse een hät sine Ogen immer vorut, no 'n Kurs. Wat dor so unnen in'n Water vor sich geiht, dor kiekt wie nich hen.« – In der folgenden Nacht überzeugte auch er sich von diesem Aufblitzen ganzer Fische.

Die Erscheinung war nie in der ersten Nachthälfte zu sehen. Sie blieb auch in der zweiten Nachthälfte aus, als der Mond etwa das letzte Viertel erreicht hatte, somit die zweite Nachthälfte erhellte. »Brennen der See« war nicht gleichzeitig zu beobachten; im Gegenteil, der Schaum erschien gerade in diesen Stunden auffällig wenig erkennbar. Wohl aber blitzten die »Funken« auf, wenngleich recht spärlich.

Eine Erklärung? Es ließ sich nicht finden, daß diese Erscheinung schon in der Literatur erwähnt ist, geschweige denn erklärt. Nahe liegt zunächst der Gedanke, das kurze Aufleuchten möchte sich eben so erklären wie das beschriebene Leuchten der heranschießenden Schweinsfische. Aber im Ernste läßt sich dieser Gedanke wohl nicht verteidigen. Denn es besteht in den beiden Arten des Leuchtens der Unterschied, daß jenes ein blitzartiges Aufleuchten und Wiederverlöschen war, dieses ein permanentes. Zudem fehlte, wie erwähnt, das Brennen der See, es fehlten also auch die kleinen Seeleuchttiere, so daß um diese Stunde wohl auch die Schweinsfische nicht geleuchtet hätten (wie denn auch keine beobachtet wurden). Es bleibt eigentlich nur die Annahme übrig, daß es sich hier um ein Selbstleuchten der Fische handelt. Erinnert man sich, daß das Aufleuchten nur in der Nähe des Schiffes erfolgte, in beunruhigtem Wasser, so ließe sich annehmen: der in Gemütsruhe und Ahnungslosigkeit an der Wasseroberfläche treibende Fisch wird durch das plötzlich einherrauschende Schiff aufgestört und erschrickt heftig – und dieses Erschrecken ruft ein kurzes Aufblitzen hervor. Erscheint dies glaubhaft, dann ließe sich auch sagen: auch die »Funken« sind nichts als kleine Fischlein, die, erschreckt durch die plötzliche Unruhe im Wasser, zusammenschrecken und hierbei kurz aufleuchten.

Es liegt uns hier nichts daran, diese Hypothese etwa aufs Äußerste zu verteidigen, denn uns interessiert an unserer Beobachtung etwas ganz anderes, wie der Leser noch erfahren wird. Gleichwohl führen wir hier doch zweierlei an, was sie stützen kann. Zunächst eine andere Beobachtung, die dartut, daß Fisch wirklich heftig erschrecken kann. Der Kapitän wie ich haben bei Tage in einer ganzen Anzahl von Fällen beobachtet, wie Plattfisch (vermutlich Rochen) sich urplötzlich hoch aus dem Wasser senkrecht emporschnellte (und natürlich zurückfiel). Kamen wir der Stelle näher, so entdeckten wir regelmäßig Haie, meist große in Begleitung vieler kleiner. Es muß daher wohl angenommen werden, daß der Plattfisch durch das plötzliche Auftauchen der Haie so erschrak; denn wenn ein Plattfisch es dem fliegenden Fisch (der auch meist nur fliegt, um zu fliehen) nachtun will, dann sicherlich nicht zum Vergnügen, sondern nur in Todesangst.

Daß Tiere überhaupt zu leuchten vermögen, ist uns ja nichts Neues. Es braucht einer ja bloß ein Johanniswürmchen auf die Hand zu nehmen, um sich zu überzeugen, wie intensiv die Helligkeit ist, die von dem Tierchen ausgeht. Und ebenso sind der Wissenschaft seit langem Tiefseefische bekannt, die an den verschiedensten Stellen des Körpers Leuchtorgane besitzen – Organe, die dem Fisch zweifellos ermöglichen sollen, in der Nacht der ozeanischen Tiefe zu sehen.

Dies alles, so interessant es sein mag, kann im Zusammenhange dieses Buches unsere Aufmerksamkeit nur nebenbei beanspruchen. Aber für die Fischerei dürfte die beschriebene, ganz ungewöhnliche Beobachtung einen wichtigen Nachweis erbracht haben: den, daß der Fisch in dunklen Nächten an der Oberfläche des Wassers steht! Daß dem so ist, galt zwar den Praktikern schon bisher so gut wie sicher; die Erfahrung hatte gelehrt, daß man bei Tage mit dem Schleppnetz die größten Fänge erzielt, in mondhellen Nächten kleinere und in dunklen Nächten nur geringe. Aber gesehen hatte bisher (außer beim Hering) noch niemand, daß der Fisch nachts oben steht, und die Wissenschaftler haben hieran deshalb auch nicht recht glauben wollen. Den bisher fehlenden Beweis durch Augenschein dürfte die hier erzählte Beobachtung erbracht haben. –

Im nächsten Kapitel soll der Leser noch erfahren, wie der Fang mit dem Schleppnetz vor sich geht. Hier mag vielleicht noch kurz berichtet werden, wie die Fangreise endete. Zehn Tage hat die »Dortmund« vor Marokko gefischt. Dann wurde es Zeit, den Fischmarkt aufzusuchen, wo der Fang verkauft werden sollte. Nicht, daß wir schon das ganze Schiff voller Beute gehabt hätten. Auch das Doppelte hätten wir unterbringen können. Aber länger durften wir nicht verweilen. Drei Tage hatten wir von Marokko bis Porto zu dampfen; der am ersten Tage gefangene Fisch war also vierzehn Tage alt, wenn er auf den Markt kam, und älter durfte er nicht werden, ohne zu verderben. Zwar hatte man ihn sorgsam auf Eis gepackt. Doch war der Fisch, wie wir schon erfuhren, nicht ausgenommen, und in diesem Zustande geht er natürlich eher in Fäulnis über, als wenn er ausgeblutet und ausgenommen ist.

Die drei Tage Fahrt bis Porto hatte die »Dortmund« gegen den portugiesischen Norder anzukämpfen. Vor der Mündung des Douro trafen wir auf heftigen Seegang mit starker Brandung, so daß der Lotse nicht zu uns herauskommen konnte, wir ihn uns vielmehr aus dem künstlichen Seehafen Leixões (mit Porto durch Straßenbahn verbunden) abholen mußten. Er brachte uns dann mit einigem Angstschweiß durch die ganz schmale Einfahrt in den Strom, auf dem aufwärts Porto in einer halben Stunde erreicht war. Das war Sonntagmittag. Noch am selben Abend würde ein Teil des Fanges an Land gebracht und in die Fischhalle geschafft. Am nächsten Morgen war ich Zeuge, wie er verauktioniert wurde. Die Sache geht mit einem ungeheuren Geschrei vor sich; geboten wird fast ausschließlich von Weibern, die hernach ihren Kauf, in flache Strohkörbe gelegt, auf dem Kopfe durch die Stadt tragen und ihn in den engen Gassen ausbrüllen. Zuvor freilich nehmen sie oft noch eine absonderliche Prozedur mit dem Fisch vor. Die portugiesische Hausfrau möchte den Fisch, den sie in ihre Küche nehmen soll, nämlich recht schön rund und fett aussehend haben. Dies ist auch der Grund, weshalb man ihn nicht ausnimmt. Aber das rundliche Aussehen läßt sich noch verbessern! Die Fischweiber sind auf die glänzende Idee gekommen, den Fisch aufzupusten, richtig Luft in ihn hineinzublasen. Da der nicht ausgenommene Fisch keine Öffnungen aufweist als die, die ihm die Natur gab, so mag sich jeder selber ausmalen, wie ästhetisch das Aufpusten vor sich geht.