|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Alle Wege sind schön, an deren Ende ein Wirtshäusel steht. Noch schöner sind sie, wenn das Wirtshäusel ein Winzerhaus ist, wo die Hand Gottes über dem Tor in Form eines grünen Reisigbuschen herauswinkt, den Pilger zu einem Glas Wein einzuladen. Aber am schönsten sind die Wege, wenn an ihrem Ende die Liebe wartet. Der Wein und die Liebe, der Schmaus für die Seele und für das Herz, warteten auf allen Wegen rund um Döbling, wo Schubert allein oder zuweilen mit seinen Freunden an schönen Sommer- und Herbsttagen hinauszuziehen pflegte. Mochte auch die kleinliche Mitwelt über den versoffenen Schulmeisterssohn zetern, er war glücklich, und die Welt war ihm schön.

Unterwegs guckte er in das kleine, niedere Haus in der Nußdorferstraße mit dem schmalen Hof und der weißen Glasveranda im Hintergrunde hinein, um zu sehen, was der Herr Vater und die Frau Mutter machen. Aber die Frau Mutter winkte dem Schubert Franzl ab, denn der Herr Vater war bös über den Jungen, der mit seinen herrlichen Gaben so sorglos umging, an kein sicheres Brot dachte und wild drauflos lebte. Mahnungen waren an den Vater gekommen, wegen kleiner Bettelschulden des Jungen, der Wirt, der die Kreide verschrieb, die Mietfrau, die ihren Zins nicht bekam ... Jetzt lebte er gar ohne eigenes Quartier von der Gnade eines Freundes, der ihm ein Zimmer bei sich gewährt hatte. Das schmerzte die gute Mutter, obschon sie glücklich über den Liebling und stolz auf sein Genie war. Aber ihre Liebe konnte sich nur in Klagen, Ermahnungen und Vorwürfen aussprechen.

»Wärst doch Lehrer 'blieben, wie's der Vater wollen hat! Was hat man von der Berühmtheit, wenn man darben muß dabei?! Die Freunderln, Franzl, können dir nicht helfen, die nützen dich nur aus. Und das Trinken laß sein, hör mich, und das Schuldenmachen; mein Gott, es ist ja ein Glück, daß er's nicht auch noch mit den Frauenzimmern hat. Franzl, ich bitt dich, du bringst deine armen Eltern noch unter die Erd! Nun geh jetzt, der Vater hat heut sein schlechten Tag; so – steck das ein!« Und dabei schob sie ihm etwas Geld in die Tasche, das sie sich vom Munde abgespart hatte, um im äußersten Notfall etwas für ihren Franzl übrig zu haben. Das Mutterherz! Ein unerschöpflicher tiefer Brunnen! Unerschöpflich im Schelten und Wohltun.

Der gute Sohn versprach Umkehr und ging dann – geradewegs fort in der Richtung, wo die veilchenblaue Silhouette des Kahlengebirges am türkisfarbenen Himmel hing. Sein Herz war wohl ein wenig beschwert von Kummer über den Vater, der seine Liebe und seinen Gram in abweisende Strenge hüllte. Als er aber an verhutzelten Vorstadthäusern und vornehmen Patrizierschlößchen vorbei gegen das Ende der Döblingerstraße kam, war das Vaterhaus mit allem Sorgenglück, das dort wohnte, vergessen, und er blickte in ein Hofgeviert mit breiten Gängen, und Weinlaub, einer in die Mauer eingelassenen Wanduhr, angrenzenden Obst- und Weingärten und parkähnlichen Baumbeständen hinein, ob er nicht einen Zipfel jenes Gewaltigen erspähen konnte, der hier sommerlang gehaust hatte und zu dem er in ehrfürchtiger Scheu emporblickte als zu seinem Gott, den er anbetete, und vor dem er zugleich schmerzlich die eigene Kleinheit fühlte: den menschenfeindlich blickenden, finsteren Herrn Ludwig van Beethoven nämlich, der das Hohe-Lied der Freude gesungen hatte. Wie hatte er sich gesehnt, dem Unnahbaren nahen zu dürfen, ihm seine bescheidenen Gaben hinzulegen und ein leises Zeichen seines Wohlgefallens zu empfangen! Aber es war vergebens. Sein Mut war klein und seine Schüchternheit groß. Nur von ferne wollte er das Antlitz des Gewaltigen schauen, im dunklen Torflur versteckt, und auf den Spuren eines ganz Großen wandeln, der ihm das Haus heiliger als eine Kirche erscheinen ließ. Aber der Unsichtbare war schon wieder über alle Berge, weiter draußen in der grünen Einsamkeit von Heiligenstadt, wo er sein von Ewigkeitsgedanken schweres Haupt in der Dürftigkeit der letzten Häuser verbarg.

Eilig trippelte der gottesgnadenselige Schulmeisterssohn die Gartenstraße der Hohen Warte hinauf, blickte vom Rande der Höhe verzückt in die duftig blau überhauchte Schale der Landschaft, die sich drüben wieder zum Kahlenberg erhob. Die sanft geschwungenen Linien der Bergkette, der schöne stolze Bogen der Donau, die lauschige, geduckte Heimlichkeit der Dörfer im Grünen mit den Himmelsweiten über sich, das alles war Musik, ungesungene Musik. Könnte man's doch in ein Lied fassen, dachte das kleine Meisterlein auf der Höhe. Nein, er dachte es eigentlich nicht, sondern sang es. Er sang es nicht laut, sondern träumte es in Tönen und fühlte schon die Herzwände vibrieren unter dem Drängen der ungeborenen Melodien, die aus dem Musikantengemüt heraus in das Dasein hineinwollten.

Ja, ja, da sind die Hügel ringsum belaubt und schlafen im Rausch. Und unten geht der flüsterstimmenwirre, klare Forellenbach, und blinkt der traumhäuptige, rauschselige, trostbringende, grüngoldene Wein. Hier ist der Wind ein Kuß und der Sturm ein Lied. Da fließt in Strömen der Most und blüht in den Gärten die Liebe. Wie vielfach hatte er das Lied dieser Landschaft gesungen, und noch immer war kein Ende zu finden. Immer wieder karrt der Zweifel, dieser Hüter des Glaubens an seine Kunst und bewies ihm, daß das beste dieser unausgesungenen Landschaft noch nicht gesagt sei. Ob es sich überhaupt aussagen ließe? Wenn es einer konnte, so war es jener Große, vor dem das arme Meisterlein in Demut verging.

So schnell es seine kurzen Beine erlaubten, hüpfte, sprang und rannte Meister Schubert den Hang hinunter, wo die kleine Kirche mit dem Friedhof unten ihren Turm heraufschob, hopste mit fliegenden Schößen durch das steil abfallende Sträßlein an dem Sommerhäuschen der sündhaft schönen und heilig sündhaften Therese Krones vorüber, jener legendenhaften Schauspielerin, über deren Fenster in goldenen Lettern das Wort »Daheim« leuchtete, wie ein sinnender Gedanke unter dem Bogen einer unschuldweißen Stirn, stürmte wie ein Fäunlein zwischen hohen Gartenmauern und Hohlwegen zum heiter stillen Heiligenstädterplatz, in dessen Mitte vier Bäume ihr Blätterbaldachin über einen steinernen Johannes trugen, fegte um die Ecken eines vorspringenden, einstöckigen Mauerungetüms, in dessen Hof Winzer mit schweren Stiefeln über holperiges Pflaster klapperten und Reifen über große Weinfässer geschlagen wurden, und befand sich nun in einer gar weltentlegenen schmalen Gasse, die nur eine Fensterfront hatte; von hier sah man über das hochbusige Weinland, an dem prangende Gärtlein wie Miedersträußlein hingen, und über die blitzende Silberspange der Donau in das offene, übersonnte Antlitz der Ebene hinaus, die ihre kornreifen Wogen bis in den Dämmer der Karpathen verrinnen ließ: eine Schöne mit strohgelben Flechten und von einem Kornblumenkranz blau umleuchtet.

Hier wurde der ungestüme Schritt des kleinen Musikanten langsamer, leiser, scheuer. Der eilige Wanderer ging nicht mehr, sondern schlich auf den Zehenspitzen und an die Wand gedrückt, ein dunkler Schatten, der allein in der Sonne unter den verschlossenen Fenstern hinhuschte. Dann blieb er unter einem der Fenster stehen und horchte, den Zeigefinger an dem halboffenen Mund, wie um sich selbst Ruhe zu gebieten und besser zu hören. Denn hier war es, wo der weitabgewandte, göttliche Beherrscher des Reiches der Töne wohnte, einsam wie jener Olympier, der über den Blitz und Donner gebot, und zu dessen Füßen der Adler hockte. Nur mit diesem war er vergleichbar. Er hatte sich für diesen Sommer hier eingemietet, weil das Haus das letzte war und mit den Fenstern seiner zwei Zimmer in diese entrückte und allem Fernen zugewandte Gasse ging. Eroicagasse ward sie nachmals getauft.

Drüben im Hof schlugen die Weinbauern unbekümmert ihre Reifen auf die Fässer, mit lautem Lärm und Schall; dicht daneben aber saß der Genius am Klavier hinter fest verschlossenen Fenstern, damit kein Ton seines Instruments hinausdränge und niemanden störe. So scheu und schamhaft ist die Seele, die ihrem Gott das Höchste abringt.

»Bum! Bum! Bum!« schallte es dumpf und ganz fern verloren an das Ohr des Lauschenden. Nichts als diese abgerissenen, tiefen Klavierbässe ohne Zusammenhang und Melodie, die in dem Lärm von außen und in der Verschlossenheit von innen verloren ging.

Aber das kleine Meisterlein unter dem Fenster jauchzte vor Seligkeit, gab mit Händen und Füßen, nein, mit dem ganzen, etwas kurz geratenen Körper den Takt zu diesem Bum! Bum! und murmelte in seinem strampelnden Entzücken: »Wunderbar! Gnadenvoll! Himmlisch!« Rein als ob er in diesen paar abgehackten Tönen eine pathetische Meistersymphonie gehört hätte.

Dem kleinen, armen, glücklichen Singerlein war so selig, als ob der Himmel sich geöffnet, und die Hauskapelle Gottes rein ihm zuliebe eine Sphärenmusik angestimmt hätte. »Bum! Bum!« sang der Kleine mit, nach Leibeskräften Takt gebend und sich, sein eigenes Schöpferglück und Schöpferleid und alles Daseinselend vergessend. Das Bum! Bum! hinter den Fenstern verstummte, das Dröhnen der Faßschläger im Hofe schallte weiter.

Vorsichtig zog sich Schubert in derselben Weise von dem Fenster zurück, wie er angeschlichen war, um ja nicht von dem großen Meister bemerkt zu werden und durch die ungeziemende Neugier seinen Unwillen zu erregen. Das hätte ihn härter als ein Fluch getroffen. Ob der Einsame da drinnen nicht vielleicht schon durch die dicke Mauer hindurch die Anwesenheit eines Fremden verspürt und aus diesem Grunde sein Spiel abgebrochen habe? Als Schubert aber um die Ecke war, begann er seinen furiosen Freudentanz über den Platz hin.

An dem nach dem Platz gewendeten breiten Tor des Beethovenhauses stand breitspurig ein Mann mit blauer Schürze, rauchte seine Pfeife und sah interessiert dem possierlich hopsenden kleinen Kerl zu. Der aber steuerte in einem Bogen auf ihn zu, denn er mußte jemand haben, dem er jetzt seine Begeisterung mitteilen konnte, und wenn der Mann nicht am Tore gewesen wäre, hätte er sie in ein Erdloch schreien müssen. Jedenfalls aber mußte sie geschrien werden.

»Wissen Sie, wer da drin wohnt?« schallte er ihm entgegen, mit dem Finger nach der stillen Gasse um die Ecke deutend.

Der Angeredete nahm die Pfeife aus dem Mund, spuckte tüchtig aus und sagte dann gedehnt: »Ein alter, tärrischer Musikant!«

Im Nu fuhren die kleinen Fäuste Schuberts empor, als wollten sie dem stämmigen Kerl an die Gurgel fahren, und krebsrot im Gesicht, schrie er: »Sie Rindviech! Beethoven ist es! Wissen Sie, was das heißt? Beethoven! Mit zwei ee, Beethoven! Schreiben Sie sich's hinter die Ohren, Sie Mordsesel!«

»Wirst schauen, daß d' weiter kommst, du Fallot!« hub der andere an und holte zum Schlag aus.

Aber der Knirps war flink und entwischte rechtzeitig, mit einem Hagel von Schimpfworten und Flüchen überschüttet. Doch das tat nicht weh, und der begeisterungsfrohe Musiker freute sich, daß er dem Kerl diese Lektion gegeben hatte. Indes die Freude war nur halb, das Erlebnis stimmte ihn doch nachdenklich.

Beethoven ging ihm nicht aus dem Sinn: so geht ein ganz Großer über die Erde, der die Wunden und Leiden der Menschheit um sein Haupt gesammelt und diese Dornenkrone in eine leuchtende, strahlende, tönende Himmelskrone verwandelt hat, aus der über alles Weh die Weltsymphonie der Leidverklärten und Seliggewordenen erbrauste: Freude, schöner Götterfunken ...!

So geht ein ganz Großer durch diese Zeit und diese Menschen! Dreifach eingehüllt in den Mantel seiner inneren Einsamkeit, in den Mantel seiner Taubheit, der ihn ganz von der äußeren Welt abschließt, und in den Mantel der Unerkanntheit, mit der er unter geringem Volk und äußerlicher Dürftigkeit lebt.

So geht ein ganz Großer durch das Leben, die kleinen Dissonanzen des Daseins nicht achtend und den großen Weltharmonien in seinem Inneren lauschend.

»Bum! Bum! Bum!« Im Takt und Eifer sprang das Meisterlein den gewaltigen Tönen nach, die in seiner Seele fortdröhnten und hopste durch Weinbergshohlwege und Gartengassen, daß der Rock flog, und die Leute lachend stehen blieben, dem kleinen Kerl nachzusehen, wie er sich so verrückt gebärdete.

Meisterlein, ein klein wenig trägst du das Schicksal jenes Gewaltigen und bist ihm nahe; ein klein wenig tragen es alle, die in dem kleinen Leben Großes wollen!

»Bum! Bum! Bum!« So ging's hinaus bis Grinzing.

Dort weitet sich die Straße zu einem großen Platz, seitlich steht die Kirche, die man schon von weitem sieht, die behäbigen, einstöckigen Häuser sehen mit ihren Vorgärten wie dicke Marktweiber aus, die große Blumenkörbe voll Rosen vorgebunden haben. In der Mitte des Platzes erhebt sich eine blau getünchte, nach allen Seiten offene, steinerne Kapelle, in der eine gemeißelte Johannesstatue steht, und nicht weit davon streckt richtig Herrgotts Finger zum Tor eines der niedern Häuser heraus, gleichsam die Weltfreude zu heiligen. Ein langer schmaler Hof mit Tischen und viel Grün zwischen niederen Gebäuden zieht den Berg hinauf und verliert sich in den dahinterliegenden Weingärten.

Hier wurde der Gottestrank ausgeschänkt.

Ein hinfälliges Klavier fletschte in einem der Gastzimmer die Zähne, es war verstaubt und verstimmt, von groben Händen, die Gassenhauer darauf herunterhackten, übel zugerichtet. Ein gewöhnlicher Mensch hätte aus dem Klimperkasten keinen erträglichen Ton mehr hervorgebracht, Schubert jedoch zauberte aus den wenigen Tasten, die nicht versagten, noch einen ganzen Blumenstrauß von Melodien hervor.

Es war das Haus »Zu den dreizehn Wangerln«, das Ziel seiner Wanderungen.

Die dreizehn Wangerln gehörten den sieben Töchtern der Weinwirtin, von denen sechs wunderbar schön waren, die siebente aber ein etwas schiefes Gesicht hatte, davon die eine Hälfte rund und wohlgebildet, die andere aber eingezogen schien, als ob die Backe fehlte. Deshalb nannte der Volksmund das Haus »Zu den dreizehn Wangerln«.

Das waren Schuberts selige Wege, an deren Ende ein Wirtshäusel, der Wein und die Liebe warteten.

Die schönste unter den sieben Schwestern hieß Helene, die Verwachsene war die Fanny. Leiden mochte er sie alle sieben, Helene aber hatte es ihm besonders angetan.

Doch es war nicht des wortkargen Meisterleins Art, seine Liebe in geschwätzige Reden zu kleiden, er kleidete sie in die Himmelssprache der Töne, die mußten doch alle Herzen verstehen.

»Ein Glück, daß er's' nicht mit den Frauenzimmern hat!« hatte die Mutter gelobt und gedankt. Und nun hatte er es gleich mit sieben auf einmal.

Da saß er, bearbeitete das geschundene Klavier und erpreßte dem ächzenden, stöhnenden und schier asthmatisch schnaufenden Geschöpf eine gar himmelhoch jauchzende Seele. So phantasierte er ohne Reim und ohne Noten und sang dazu nichts als die Namen der sieben Mädchen: Helene, Marie, Therese, Fanny, Hedwig, Anna und Elisabeth, besonders aber wiederholte er den Namen Helene, Helene, Helene, denn wenn er alle sieben nannte, meinte er doch nur die eine, die ihn verstehen mußte, wenn er sein Herz in trunkenen Melodien ausströmen ließ, ihren Namen damit zu umflechten.

Wenn er also sang, dann stand die Lerche still, der Bach hielt den Atem an, die munteren Forellen hoben ihre Köpfe aus den Wellen und sangen leise mit; der Weinberg, dieser ungeheuere Trunkenbold, sang leise mit, und der große Sang ohne Reim und ohne Noten rann durch die süßen Mädchennamen wie ein Strom der Liebe, der nur durch solche Strombetten in die Welt rinnen kann.

Und die Mädchen kicherten dazu und belustigten sich ein wenig über den lieben närrischen Kerl, den sie leiden mochten.

Er hätte indessen nicht Schubert selbst sein müssen, wenn er zu seinem Glück und zu seinem Verhängnis den seelischen Kommunismus nicht soweit getrieben hätte, daß er seine nächsten Freunde nicht auch in das Geheimnis seiner stillen Liebe einweihte. Sofort beschloß Schober mit dem ganzen Freundschaftskreis eine Wagenpartie hinauszumachen und das Haus »Zu den dreizehn Wangerln« in Augenschein zu nehmen.

»Störet meine Kreise nicht!« bat Schubert, aber es half nichts. Er mußte gute Miene zum bösen Spiel machen.

Am Nachmittag kam der junge Maler von Schwind und brachte einen neuen Freund mit, Eduard Bauernfeld, der Beamter war, eigentlich aber auszog, Dichter zu werden. Er war von Schubertschen Schöpfungen begeistert und hatte den sehnlichsten Wunsch, den Tondichter persönlich kennen zu lernen.

Schubert und Schwind waren unzertrennliche Freunde aus innerer Verwandtschaft, wie der eine malte, so musizierte der andere und jeder dennoch, wie ihm der Schnabel gewachsen war. Kaum ein Tag verging, wo Schwind nicht bei Schubert oder Schubert bei Schwind steckte; drüben im Mondscheinhaus auf der Wieden, wo die schöne Karlskirche wie eine Madonna im Grünen über die baumreichen Ufer des Wien-Flüßchen, über das Glacis, über die eingeschachtelte Stadt hinweg zum Kahlengebirge sah, hatten die beiden unvergeßliche Tage verlebt. »Schwindien« wurde das Haus scherzhaft genannt, oder »Feste Malepartus«, als der Schauplatz der fröhlichen Allotria, die in der zahlreichen Schwindischen Familie getrieben wurden. Was aber die beiden Freunde so wesenähnlich machte, war dieselbe Mischung von Heiterkeit und Tiefsinn, die einer in dem anderen liebte.

Schubert fragte nicht mehr, was Bauernfeld war, und woher er kam, es genügte, daß ihn Schwind gebracht hatte, denn dann war er gut, was er auch sonst im Leben sein mochte.

»Da ist einer, der Bruderschaft mit dir trinken will.« Mit diesen Worten stellte Schwind die beiden jungen Männer ohne weitere Förmlichkeiten einander gegenüber. Sie mußten sich gefallen, ob sie wollten oder nicht. Ein lustiges Zwinkern saß in den Augen Bauernfelds, dessen ganzes Gesicht den Spötter und Ironiker verriet; jetzt aber war es das Lächeln der Freude, gleichsam mit beiden Füßen in den Freundschaftsbund hineinspringen zu können.

Schweigend stellte Schubert Gläser auf den Tisch, mischte den Trank und sagte: »Zuckerwasser! Ich hab nix anderes.«

Also tranken Schubert und Bauernfeld Bruderschaft bei einem Glas Zuckerwasser.

»Das Trankopfer am Altar der Freundschaft genügt nicht, es muß auch Rauch aufsteigen. Laßt uns jeder eine Pfeife anzünden,« gebot Schwind mit priesterlicher Würde.

Schubert suchte und suchte und konnte keine Pfeife für Bauernfeld finden.

»Was ist denn das für ein Ding da am Tisch?« heischte Schwind.

»Um Gottes willen, mein Augengläserfutteral!«

»Einerlei, kann noch die schönste Pfeife draus werden.« In wenigen Augenblicken hatte Schwinds erfinderische Hand aus dem Futteral eine Pfeife für Bauernfeld geformt, und in schönen blauen Ringen mit etwas brenzligem Geruch stieg der Rauch empor und umnebelte die Stirnen mit freundlichem Rausch, der zur Weihe gehörte. Ernst wie die Indianer saßen sie im Kreis und dampften und feierten die Freundschaft – durch beredtes Schweigen. Wozu denn schwatzen und neugierig fragen? Durch's Reden kommen gewöhnlich die Leute auseinander; also besteht die wichtigste Übung und Prüfung für den neuen Freund darin, das Schweigen zu ertragen; was man voneinander zu wissen braucht, findet sich früh genug. Solange der Mensch raucht, braucht er nichts zu sagen, und der Frieden ist gesichert. Schöne Gedanken stellen sich ein, werden gemeinsam bedacht und in gemeinsames, klug zuhörendes Schweigen gehüllt.

So hatte es der klausnerische Schwind mit der Pfeife gemeint, der sich nichts Herrlicheres wünschen mochte, als ein richtiges Eremitenleben, eine Klause mit Fels und Berg, und Wald und Wolken und eine lange Pfeife dazu und einen vollen Krug, der gerade nicht mit Zuckerwasser gefüllt sein dürfte. Die Pfeife war Berückung und Mittel, sich in ein solches ideales Dasein hineinzuträumen. Dann war ihm die Welt zauberschön wie ein romantisches Gedicht, darin es von Elfen, klugen Zwergen, freundlichen Kobolden, zahmen Rehlein, hochgemuten Rittern, seligen Fräuleins und allerhand glücklich unglücklich Liebenden wimmelte. Wenn er rauchte, dann wurde der Märchenreigen lebendig und gaukelte in bunten phantastischen Bildern vorüber und wollte festgehalten sein mit Stift und Farbe, damit auch die andere Menschheit die Gesichte dieses Dichtermalers schauen könne. Er aber fühlte sich selbst als junger wunderlicher Heiliger, der über der selbsterschaffenen Phantasiewelt stand und beschaulich und geruhsam seinen Rauchschwaden nachblickte. Indem er seinen Freunden die Pfeife gab, meinte er wohl, ihnen den Schlüssel zur inneren Welt zu geben.

Daß ihn gerade jetzt Schober, dieser stutzerhafte Modegeck, der mit seiner frivolen Weltanschauung und oberflächlichen Lebenskunst das gerade Gegenteil des rauhen aber um so tieferen Schwindischen Einsiedlertums war, die schöne Stimmung stören mußte!

In prallen, gelben Hosen, den Rock von allerneuestem Schnitt, das Haar sorgfältig gekräuselt und gescheitelt, trat Schober ins Zimmer, zum Ausgehen bereit, und rief spottend der schweigsamen Runde zu: »Das Zuckerwasser den Pensionatsfräulein! Zum Bruderkuß gehört edler Wein! Auf nach Grinzing heute abend! Für den Wagen werde ich sorgen.« Dabei zog er die Handschuhe an, drehte sich auf den Hacken herum, grüßte mit leichter Handbewegung und verschwand.

»Ich fahr nöt mit,« trotzte Schwind; »mir ist der Kerl z'wider; was treibt er denn den ganzen Tag? Von früh bis Mittag tanzt er vor dem Spiegel herum, und vom Nachmittag bis zum Abend scharwenzelt er hinter den Weiberkitteln einher. Guter Freund, sagst? Es ist ihm nicht um dich, und nicht um deine Kunst, sondern um seine Gedichte ist ihm, die du komponierst, Franzl, und die nicht gelesen würden, wenn man sie nicht singen könnte. Nicht um deinen Ruhm ist ihm, sondern um seine Eitelkeit; die Hauptsache für ihn ist nicht deine Musik, sondern seine Verseln. Laßts mich aus, ich tu nöt mit!«

Statt allen Zuredens setzte sich Schubert ans Klavier und schlug ein paar Takte des Ständchens aus Shakespeare »Cymbeline« an: »Horch, horch, die Lerch' im Ätherblau ...«

Dieses Beschwörungsmittel verfehlte nie seine Wirkung. Schubert hatte es im Mondscheinhaus in einem glücklichen Augenblick komponiert und dem Freund vorgesungen, als dieser an einem blaustrahlenden Sommernachmittag sich absolut nicht vom Zeichentisch losreißen wollte. Was die liebe Sonne und der blaugeöffnete Himmel mit all seinem Lerchensang selbst nicht vermochte, das hatte die Magie der Kunst, die die Lerche in der eigenen Brust erklingen machte und die Seele das Ätherblau des Himmels schauen ließ, mit einem Schlag bewirkt. Der Bleistift flog in die Ecke und Arm in Arm ging's in den strahlenden Nachmittag hinaus, der unendlich reicher an künstlerischer Ausbeute war, als die stubenhockerischen Stunden am Zeichentisch.

»Horch, horch, die Lerch' ...« Bei dem ersten Akkord jubilierte schon das Herz, als wäre es selbst die Lerche, und ein ätherblauer Baldachin spannte sich über die Seele, die eben noch grau voll Wolken des Mißmuts hing.

»Ist doch ein feiner, lieber Kerl,« nahm Schubert das Wort zu Schobers Verteidigung.

»Freilich ist er ein feiner, lieber Kerl, von dem man allerhand profitieren kann, besonders von seiner Suada,« grollte Schwind noch ein wenig umher; »ich tät doch nicht schimpfen über ihn, wenn ich ihn nöt am End auch ein bissel gern hätt, aber z'wider ist er mir doch.«

»Ich hab kein Geld,« erklärte Bauernfeld und kehrte seine Hosentaschen um. Dann unterzog er die Weste und den Rock einer sehr peinlichen Untersuchung und brachte endlich einige Münzen hervor. »Zu einem Ausflug nach Grinzing gehört mindestens ein Seidel Wein, oder noch besser zwei Seidel, obzwar aller guten Dinge drei sind. Zum Wein gehört eine Portion Geselchtes und ein Hausbrot. Der Wein macht, gering gerechnet, vier Kreuzer, das Geselchte mit Brot acht Kreuzer, in Summa zwölf Kreuzer. Vorhandenes Barvermögen zehn Kreuzer. Eß ich statt Selchfleisch eine Knackwurst, dann vermindert sich die Rechnung von zwölf Kreuzer auf acht Kreuzer, verbleibt ein Barüberschuß von zwei Kreuzer. Juchhe!«

Auch Schwind zählte seine Knöpfe und kratzte mit Müh und Not sechs Kreuzer zusammen.

Schubert unterzog seine sämtlichen Hosen und Röcke, die mit einem kümmerlichen Aussehen wie richtige Armenhäusler in dem braungestrichenen Schrankgehäuse trauerten, einer schonungslosen Brandschatzung und schuftete im ganzen neun Kreuzer heraus.

»Wir kommen halt über die Knackwurst nicht hinaus,« stellte Bauernfeld fest und überreichte dem Schwind zur Deckung des Defizites seinen Barüberschuß von zwei Kreuzer.

»Verschwender!« herrschte ihn dieser an. »Weißt du nicht, daß ich zahlungsunfähig bin?«

»Doch! Aber du kannst mir's in Naturalien aus deiner Mutter Küche zurückgeben. Ein Pfund Grieß macht gerade zwei Kreuzer.«

»Grieß? Was machst du denn mit dem Grieß?«

»Grießkoch, natürlich. Das tägliche Mittagessen. Ich hab in diesem Monat wie ein Prasser gelebt, und da ist mir der Grießvorrat vor der Zeit ausgegangen, denn heut ist erst der fünfundzwanzigste. Mit einem Pfund Grieß reichts bis zum ersten. Die Milch wird monatlich bezahlt, das heißt, man bleibt sie schuldig. Dazu hat man doch Jus studiert, ist Praktikant im Staatsdienst, treibt brotlose Kunst, damit man sich diesen Luxus in Essen und Trinken gönnen kann. Rechnet's Euch aus: Quartier, Wäsch, Tabak, warmes Mittagessen vom ersten bis zehnten im Wirtshaus ›Zum Ofenloch‹, vom elften bis dreißigsten mittags ein mit allen Finessen ökonomischer Kochkunst zubereitetes Grießkoch und abends ein Glas Bier mit Knackwurst oder Golasch. Wenn einer dabei mit zwanzig Gulden Konventionsmünze im Monat auskommt, ohne wöchentlich einen oder zwei Fasttage zu riskieren, der ist ein besserer Rechenkünstler wie ich.«

Wütend schlug Schwind auf den Tisch. »Verdient es denn diese infame Welt, die solche Prachtkerle wie wir darben läßt, daß man sich überhaupt noch um sie kümmert? Laßt uns auswandern, Freunde!«

»Wohin?«

»In die Einöde! Dort wollen wir eine Klause bauen und Heuschrecken fressen. Ein härenes Gewand um die Lenden, einen wohlgestopften Tabaksbeutel, einen Mund voll Musik, als Rosine im Kopf die Erinnerung an die edle Vergangenheit, und im Herzen Naturliebe und Weltverachtung – kann es was Höheres geben, als ein solches Eremitenglück?«

»Lustig, Freunde, lustig!« klatschte der übermütige Bauernfeld, »genießen wir nicht schon dieses Glück? Weniger als nichts kann der Mensch nicht haben. Aber dieses Nichts ist sehr viel, es ist die Freiheit so zu musizieren, zu malen, zu schreiben, zu reden, zu denken, was und wie wir wollen, nicht wie es die anderen wollen. Aus Nichts hat Gott die Welt erschaffen, wir wollen aus Nichts die neue Zeit erschaffen. Auswandern können wir nicht, wohin soll denn der Österreicher auswandern? So schön findet er's doch nirgends mehr in der Welt, wie grad an diesem Fleck. Auch nicht in die Einöde können wir flüchten und schon gar nicht in die Vergangenheit. Es ist besser in einer schlechten Zeit zu leben, als in einer großen Vergangenheit tot zu sein. Nicht zurück in die Vergangenheit, lieber Schwind, sondern mitten in die Zukunft hinein! Drum gibt's nichts besseres als dableiben, die Feinde durch die Arbeit erschlagen und der Welt die Verachtung beweisen, indem du unerhört schöne Bilder malst, der Franzl unerhört schöne Musik macht, der Grillparzer unerhört schöne Theaterstücke schreibt, und ich, indem ich dieser Gesellschaft ihre Lächerlichkeit und Nichtswürdigkeit in einem Wahrheitsspiegel vorhalte, so lange, bis ihr vor ihr selber graust. Hervorragend gute Leistungen können diese Menschen am allerwenigsten ertragen; sie schimpfen so lange darüber, bis sie's vor Begeisterung mit Haut und Haaren fressen und sich zu schämen anfangen, daß sie es so ausgezeichneten Kerlen, wie wir sind, gar so sauer haben werden lassen. Das wird unsere Rache sein.«

Es erschien als schöne Fügung, daß in diesem Augenblick Franz Grillparzer, von Spaun begleitet, hereintrat.

Der Herr Konzeptspraktikant hatte wieder recht arge Mißhelligkeiten im Amt und ärgere noch in der Liebe gehabt. Der Mensch verträgt eben schwerer kleine Kränkungen als großes Unrecht. Er wähnte sich von Kathi gekränkt, und Kathi wähnte sich von ihm gekränkt, und beide lauerten im Trotz, ob nicht das andere den ersten Schritt zur ach! so und so vielten Wiederversöhnung täte. Jedes von beiden hatte die felsenfeste Überzeugung, daß Abbitte und Verzeihung unbedingt erfolgen mußte, aber die Gewißheit verlängerte den Trotz und verhärtete den Verdruß. Diese Mißstimmungen hatten eine höchst nachteilige Wirkung auf seine dichterische Arbeit, und es schien, als ob auch die Muse zu schmollen anfinge. Das bereitete ihm allerdings die höchste Pein. Er litt an der namenlosen Angst, daß der dichterische Born plötzlich versiegen könnte, um nie wieder zurückzukehren. Darüber geriet er in eine gewaltige Unruhe, als ob ihm der geistige Tod bevorstünde, und allzu ängstlich begann er in sich hineinzuhorchen, sich über jede Unlust zu entsetzen und jeder leisen Regung nachzuspüren, wodurch er sich selbst die gute Stimmung verdarb und die Muse verscheuchte, wenn sie sich wirklich gnädig zeigen wollte.

Äußere Widrigkeiten kamen hinzu; sein neues Stück »Ottokars Glück und Ende« war von der Zensur verboten worden; der seichte Possenschreiber August Kotzebue, der sich desselben Stoffes bemächtigt hatte, war ihm vorgezogen, dessen elende Mache anstandslos die Zensurschwierigkeiten passierte. Des Dichters Unmut war so groß, daß er ernsthaft ans Auswandern dachte. Schon früher hatte er die Absicht gefaßt, um Versetzung zur Gesandtschaft nach Italien oder Spanien anzusuchen; jetzt wollte er dem undankbaren Vaterland, dem er in seiner schmählich verkannten Schöpfung einen Lorbeerkranz geflochten, für immer den Rücken wenden und seine Dienste dem König von Preußen widmen.

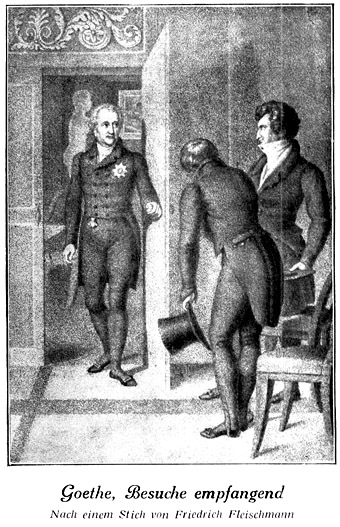

Aber vom Gedanken war noch weit zur Tat, und er fühlte schon, daß er mit tausend unsichtbaren Ketten an diese Stadt und an die Lieben hier für immer gefesselt war. So fest hielt die Heimat den Menschen; doch des Dichters geistige Heimat war Weimar, dahin ihn eine unbezwingbare Sehnsucht trieb. Er fühlte sich allerdings als der Größte nach Schiller und Goethe, ob ihm aber dort der hohe Areopag der Kunst diesen Rang zuerkennen würde? Darum verlangte es ihn mächtig, das leuchtende Antlitz Goethes zu schauen, den Gott, zu dem er betete, um aus dem unsterblichen Munde des Olympiers das Gnadenwort zu empfangen, das ihn erlösen konnte.

Aber auch Weimar war zu fern, und er konnte das Land seiner Sehnsucht nur im Geiste grüßen. Die Tage vergingen im dumpfen Hinbrüten und im Gefühl seiner Ohnmacht und Gelähmtheit. Durch eigensinnigen Trotz und Eifersucht hatte er sich vollends aus dem Paradies ausgeschlossen und mußte nun sogar die Musik entbehren, diese Schmerzlöserin, die ihm sonst in grauen Stunden den Himmel immer aufs neue erschlossen hatte.

Wie eine leise liebevolle Mahnung ging ihm eine feine leichte Melodie nach, und es konnte ihm wider Willen passieren, daß er gerade in der trübseligsten Stimmung zu summen und zu pfeifen anfing wie einer, der voll loser, lustiger Dinge steckt. Es waren ein paar Takte des Forellenquintetts, an das er lange nicht mehr gedacht, und das blitzartig in der Erinnerung auftauchte.

»Mach's wie die Forellen!« mahnte es ihn. »Frisch durch die wilden Lebenskreise und den Wasserfall hinauf! Wenn's auch mit fürchterlicher Schwere auf dich niederstürzt, immer unverzagt hinauf, es wird schon gehen, man muß nur wollen.«

In dieser Stimmung traf er zufällig Spaun, der zu Schubert wollte und schloß sich ihm an. Er hatte dem jungen Musiker lange seinen Besuch versprochen, mehr aus einer Art psychologischen Interesses als aus bloßer Freundschaft, denn er lebte etwas abseits von dem geselligen Freundeszirkel und würde wenig in Berührung mit ihm gekommen sein, wenn es nicht durch das Haus Fröhlich geschehen wäre. Jetzt aber war ihm jede Freundeshand willkommen, die sich ihm entgegenstreckte, am meisten jene Schuberts, der ja ein Baldachinträger des Glücks war. Von dem konnte man lernen, was es heißt glücklich zu sein, soweit nicht schon das Forellenquintett und so manche andere tönende und gesungene Botschaft von ihm es gezeigt hatte.

»Das also ist die Behausung des Glücks,« dachte er, als er in Schuberts Zimmer einen flüchtigen Blick um sich warf. Die Fenster gingen nach dem Hof hinaus und empfingen nicht allzuviel Licht, die Wände waren kahl und dürftig möbliert. Das Bett war reinlich, sonst sah es in dem Zimmer ein bißchen wüst aus. Der schwere Tabaksqualm stand an der Decke, halbleere Gläser mit Zuckerwasser standen auf dem betropften, wackligen Tisch umher, und das Klavier war mit einem Chaos von Notenbüchern, Heften und abgerissenen Blättern bedeckt. Ein paar große Kartons mit antiken Figuren hingen an den Wänden in der Nähe des Klaviers und brachten eine gewisse stille Größe in die armselige Kleinbürgerlichkeit des Raumes.

Der junge Bauernfeld strahlte vor Freude über das Erscheinen des großen Dichters. Er hatte vor einiger Zeit Grillparzer besucht, ihn gebeten, sein Erstlingswerk, ein Theaterstück, zu lesen, und Grillparzer hatte ihn vor Freude und Rührung mit den Worten umarmt: »Endlich entsteht wieder einmal Gutes in Österreich!«

Wie Grillparzer zu Goethe, Schubert zu Beethoven, so blickte Bauernfeld zu Grillparzer auf, als zu dem schier unerreichbaren Ideal der Vollkommenheit, obzwar Bauernfeld damals schon ahnte, daß er ganz andere, vielleicht entgegengesetzte Wege gehen werde. Er hatte eben in seinem Meinungsstreit mit Schwind unbewußt das Programm seines Lebens ausgesprochen. Zunächst aber fühlte er die Hilflosigkeit seiner ersten Versuche und die Abhängigkeit von seinen großen Vorgängern, die den Übermütigen und scheinbar allzu Selbstbewußten im nächsten Augenblick wieder verzagt und kleinlaut machten.

»Wozu schreiben wir noch, wir Pygmäen!« gestand er demütig, als er sein Können mit dem des bewunderten Dichters verglich. Es erging ihm wie allen Strebenden, daß der Anblick fremder Größe sie hoffnungslos und zugleich verbissen machte.

Grillparzer litt im Anblick des Marmorbildes Goethescher Kunst an seinen eigenen Ungewißheiten und wurde verlangend, es diesem gleichzutun; Schubert ward wunschlos und selbstvergessen, wenn er unter den Fenstern Beethovens ein dumpf dröhnendes Bum! Bum! Bum! erlauschte, darin er das Echo des Jüngsten Gerichtes, alle Höhen und Tiefen der menschlichen Seele, den Schrei der Verzweiflung und den Jubel der Erlösung zu hören vermeinte; und Bauernfeld, der sich vor dem jung blühenden Lorbeer Grillparzers verneigte, stritt insgeheim gegen die Götter, die er selbst verehrte und deren übermenschliche Größe ihm seine Kleinheit und Ohnmacht unbarmherzig fühlen ließen. Es reizte ihn, den neidischen Olympiern, die schier alle Schönheit an sich gerissen und nichts zum Dichten mehr übrig ließen, was nicht schon ihren Stempel trug, das Feuer vom Himmel zu stehlen und die Leuchtenden zu verdunkeln. Diese Auflehnung gegen das Übermächtige machte ihn erst zum ganzen Menschen, zusammengesetzt aus Anbetung und Widerspruch, aus Melancholie und Selbstüberhebung, aus zersetzendem Spott und ehrlicher Begeisterung, eine höchst anregende Mischung, die das wahre Salz der Erde ist. So waren die drei in demselben Sinne, wenn auch auf verschiedene Weise, Leidensgefährten, ohne es zu ahnen. Gemütstief, leicht entzündlich und weichherzig, besaßen die Jünglinge auch ihre Härten und konnten gallbitter, spottsüchtig, unerbittlich und grausam sein, wie es immer die Art der gesunden Jugend ist. Sentimentalität ist Alter, Krankheit und Schwäche, und gerade das war nicht ihre Sache.

Bauernfeld griff in die Westentasche und holte ein Bonbon hervor, das in ein metallisch glänzendes Papier gewickelt und von einem weißen Papierstreifen mit etlichen daraufgedruckten Verszeilen beklebt war. Das Gedicht enthielt in empfindsamen Worten und reich mit Mythologie gespickt ein Lob auf Freundschaft und Liebe.

Bauernfeld las den Vers und sagte: »Merkwürdig, in diesem Katarrhzeltelvers steckt eigentlich der Schiller drin. So haben die Leute zu seiner Zeit empfunden, gedacht und geredet. So waren ihre Ideale, ihre Gärten, ihre Häuser, ihre Möbel, ihr Stil. In gerader Linie aufwärts von diesen Dingen und diesem Katarrhzeltelvers finden wir unseren göttlichen Schiller. Der Dichter muß die Sprache seiner Zeit reden, und ihre eigenen Gedanken vordenken. Drum ist es lächerlich, wenn die Leute von einem verlangen: dichte wie Schiller! Denn die Sprache von heute und die Gedanken von morgen sind nicht mehr die seiner Zeit, aus der er nicht heraus und in die wir nicht hinein können. Die Ideale bleiben nicht immer dieselben, und die ewigen Wahrheiten kriegen immer einen anderen, einen neuen Sinn. Also das ist mein Credo: nicht in die Vergangenheit zurück, sondern in die Zukunft hinein. Die Überlieferung ist schön, poesievoll, klassisch, und die Wirklichkeit ist roh, gemein und stillos, aber sie ist unser! Vor allem ist sie lebendig, gesund und echt, bei ihr müssen wir anfangen, wenn wir's zu was bringen wollen!«

Schwind wurde bös, wenn einer zu theoretisieren begann, er stieß Bauernfeld mit den unmutigen Worten zurück:

»Du bist mir z'wider!«

Grillparzer schwieg; er war über die renitente Sprache des jugendlichen Hitzkopfes, der es nicht lassen konnte, die ehrwürdigen Dichter-Heroen freventlich am Bart zu zupfen, sehr verstimmt. Waren die lästerlichen Reden seines Anbeters nicht auch ein wenig auf ihn gemünzt? Noch war es ungewiß, ob in dem verworrenen Drang bloß der Mißmut eines unbefriedigten Anfängers, oder dunkel ein revolutionärer Geist sprach, der in die nächsten Jahrzehnte gehörte. Wird das die muntere Forelle sein, die den Wasserfall hinaufschwimmt?

Trotz des überhandnehmenden Mißbehagens ließ sich der Dichter bestimmen, an dem Wagenausflug der Freunde teilzunehmen. Schober war zurückgekehrt und hatte das ganze musizierende, malende und dichtende Gesindel auf einen offenen gelben Wagen gepackt, und hinaus ging's nach Grinzing zu den dreizehn Wangerln, wo der Wein und die Liebe blühte. Während die anderen sangen, lachten, scherzten und stritten, saß er mit vornehmer Haltung unter ihnen, selbstbewußter Dilettant und Lebenskünstler nach dem Muster Wilhelm Meisters, den er neuerdings zum Vorbild gewählt hatte. Das Leben war für ihn eine Rolle, darin er nicht sich, sondern einen anderen spielte; jedenfalls aber spielte er die Rolle gut.

Schober wollte die alte Grinzingerallee entlang fahren, Schubert bat sich den Weg über Heiligenstadt aus. Dort ließ er die Freunde absteigen und führte sie über den versonnenen Platz in die einsame Gasse mit der einzigen Fensterreihe und dem Fernblick, der eine weite lichte Welt umfaßte. Hier gebot er Schweigen und stand eine Weile versunken und führte dann die Freunde wieder stumm aus diesem Weihebezirk hinweg.

»Was ist denn los?« Sie hatten auf das unscheinbare Haus nicht geachtet und bloß auf die kornreife Erde hinausgesehen, die draußen hing wie ein gelber Erntekranz mit blauen Schleifen geziert.

»Und das Haus? Und die Fenster? Dort wohnt Er! Nun, Er, Er, Er! Beethoven!«

So feierte er seine Andachten wie ein Frommer, der zuerst zur Kirche geht und dann ins Wirtshaus.

»Aber vorher noch einen Sprung zum Heiligenstädterbach hinunter, wo Er spazieren zu gehen pflegt. Zum Beethovengangl! Der Wagen soll nachkommen.«

In Freude und Schmerz gedachte Grillparzer seiner lieben Kathi und über allen Zank legte sich's weich um sein Herz.

»Bin doch neugierig, ob wirklich Forellen drin sind, wie sie sich immer einbildet,« dachte er.

Aus einer grünen Schenke, an der sie vorbeigingen, erscholl wüster Streit; in einer zweiten wurden rohe Gassenhauer gesungen; über duftende Hausgärten her, aus den Fenstern eines lieben alten Häuschens kam eine keifende Stimme; ein geschminktes Frauenzimmer vertrat mit frechem Lächeln den jungen Männern den Weg.

Die weiche versöhnliche Stimmung war aus dem Herzen des Dichters gewichen, die keifende Stimme und der gehörte Streit frischten die Erinnerung an die Bitternisse seiner Liebe wieder auf, sein Denken ging wieder einen abschüssigen Weg.

»Es ist nicht immer die Liebe, die in den Gärten blüht; es ist nicht immer die Freude, die aus dem Weinglas getrunken wird; es ist nicht immer die unsterbliche Geliebte, die uns begegnet. Und es sind nicht immer Forellen ...« Aber er wollte nicht voreilig unrecht tun und lieber abwarten.

Unterdessen kamen sie zu dem unvergeßlichen, klaräugigen Forellenbach hinunter, von dem Kathi soviel Schönes zu sagen wußte; aber der heiße Sommer hatte dem Bächlein der Liebe übel mitgespielt; der klaräugige Forellenbach war eine trübe, etwas sumpfige Gosse geworden, und von Forellen war keine Spur. Kaum ein armseliges Weißfischlein war zu entdecken.

»Es sind also doch keine Forellen drin!« stellte der Dichter in trübseliger Stimmung fest, während Schubert laut die Schönheit des Beethovengangls pries.

Dann setzten sie im gelben Wagen die Reise ins Ätherblaue fort, wie Schwind es nannte.

Als echter Romantiker hatte er eine Gitarre mitgeschleppt, die auf Wanderungen und Ausflügen seine treue Begleiterin war. Wahrscheinlich dachte er sich auch das Leben eines einsiedlerischen Heiligen nicht ohne Gitarre.

Mit Gitarrengezirp und Singsang kamen sie an das Ende des Weges, wo das Wirtshaus mit Gottes Finger winkte, und wo der Wein und die Liebe ihrer warteten.

Nun scholl es laut durch das Tor und auf den Hof »Zu den dreizehn Wangerln« im mehrstimmigen Gesang:

»Horch, horch, die Lerch' im Ätherblau!

Und Phöbus, neu erweckt,

Tränkt seine Rosse mit dem Tau,

Der Blumenkelche deckt.

Der Ringelblume Knospe schließt

Die gold'nen Äuglein auf;

Mit allem, was da reizend ist –

Du süße Maid steh' auf.

Mit allem, was da reizend ist –

Du süße Maid steh' auf.

Steh' auf, steh' auf,

Du süße Maid steh' auf!

Steh' auf, steh' auf,

Du süße Maid steh' auf!«

Aber da standen schon die dreizehn Wangerln wie dreizehn Rosen im Hof und neigten sich kichernd hin und her, denn sie waren lose Schelme und hielten gerne mit, wenn es recht närrisch zuging. Dafür war nun die beste Stimmung da.

Da raufte der Schubert Franzl schon wieder mit dem knurrenden und bissigen Köter von einem Klavier, aber er bändigte es und schüttelte unablässig sogenannte »Deutsche« oder Ländler und Walzer hervor, um die ihn Helene gar herzinnig anzuflehen wußte.

Tanzen, tanzen! Das war ihre Seligkeit. Und nun wirbelten sie auch schon herum, Schober mit Helene voran, der sehr galant tat und das schöne Mädchen im Sturm eroberte; die hochmütige, spöttische, schöne Helene, die leicht die Nase rümpfte, war von dem gewandten, vornehmen jungen Mann auf der Stelle betört und vermochte seiner stürmischen Liebeswerbung nur schwachen Widerstand entgegenzusetzen.

Das Paar war aus dem Saal verschwunden; als aber Schubert über sein Klavier durch das Fenster ihm gegenüber in die Abendsonne blickte, sah er, wie draußen im Garten unter dem dunkelgrünen Schatten der Bäume und vom Purpur umwogt, Schober und Helene in jäh ausbrechender Leidenschaft sich herzten und küßten. Der Sommer, der Sommer, der Abend und die Rosen, der Wein und die Liebe!

Am Klavier schrillte eine Dissonanz, als ob die Saiten gesprungen wären. Das Spiel riß ab, Schubert war aufgesprungen, machte einige wilde Bewegungen, als wollte er hinausstürzen.

»Halt! Was gibt's?«

Sein gutmütiges breites Gesicht war plötzlich verändert, von Schmerz durchzuckt, entstellt und verschönt, eine tragische Maske, wie man es nie gesehen hatte. Die Freunde waren entsetzt.

Grillparzer hatte an der allgemeinen Lustigkeit nicht teilgenommen. Er saß still und in sich gekehrt wie immer, wenn es hoch herging. Jetzt aber war er gespannt.

»So wettert es im Antlitz eines ganz Glücklichen?« Sichtbar gab hier das Leben ein Rätsel auf.

»Bruderherz!« umarmte Schwind seinen Freund, von dessen Leid übermannt und eigenen Kummers gedenkend, denn er selbst hatte einem schönen aber untreuen Mädchen entsagen müssen, »Bruderherz, wir sind nichts für diese treulose Welt. Richten wir zwei uns in einer Klause ein, und leben wir als wunderliche Heilige und Brüder, die wir einander doch zum Verwechseln ähnlich sind. Ich bin felsenfest überzeugt, daß jene, die uns verschmähen, in bitterer Reue zu uns zurückkehren, weil zuletzt doch das Gute siegen muß.« So dichtete der ideale und romantische Jüngling aus eigenem und Freundes Schmerz eine süß fromme und tröstende Legende und ersann Bild auf Bild, den Ruhm der wunderlichen Heiligen und das Wunder der Bekehrung sichtbar zu machen.

Jetzt trat Schober ein, mimte unbefangenes, ruhiges Wesen und ergriff Schuberts Hand: »Bist doch nicht böse deswegen? Es ist die tragische Stunde, wo die Löwen auf die Beute gehen.«

»Gott Mahadöh!« spottete Bauernfeld über Schober. »Er hat Schuberts Helene mit feurigen Armen in den Himmel entführt.«

»Weiberknecht!« brauste Schwind auf, und jetzt wollte der Streit ernstlich ausbrechen.

Aber Schubert beschwichtigte die Erregung. Er selbst hatte bereits verwunden und lächelte wieder, freilich einen Schatten trauriger als früher.

Zärtlich war die häßliche Fanny um ihn bemüht. Hastig trank Schubert seinen Wein, und unauffällig und flink stellte sie ihm immer ein neues volles Glas hin, und als die Rechnung kam, war ihm nicht mehr als ein einziges Seidel aufgekreidet. Den übrigen Wein für ihn hatte die Liebe gespendet. Zuletzt meinte es der liebe Gott wohl immer gut mit seinem Liebling. Warum aber hatte sein Finger Fannys Herz berührt, anstatt jenes der schönen Helene? Es gehörte mit zu seinen unerforschlichen Ratschlüssen. Schubert lächelte wehmütig. Er war glücklich.

Grillparzer sah den Vorgängen nicht ohne Ergriffenheit zu. »Also ist Entsagung das Fundament des Glückes, um das ihn alle beneiden!« Es wollte ihn bedünken, als ob er eine neue Lehre empfangen hätte, eine Lehre vom Glück.

Gott Mahadöh, das Spottwort blieb auf Schober haften und trug das Skandälchen bei den dreizehn Wangerln in allen Gesellschaftskreisen der Stadt umher, ließ einen Versöhnungstrunk auftragen und geleitete mit feurigen Armen den besänftigten Schubert zum Klavier zurück, ihm gleichsam wieder den Himmel schmerzverklärter Freuden anzuweisen.

Von neuem perlten die Melodien in goldklarem Fluß wie edler Wein aus den Keltern Gottes, die aus Seufzer und Tränen, aus Lebenssturm und Herzensnot diesen geklärten, feurigen, glückspendenden Seelentrank bereiteten. Und als bedeutsames Zeichen ward Gottes Finger an dem Hause sichtbar, unter dessen Dach der Wein und die Liebe wohnten und deren Sprößling: die tragische Lust.

Die Jünglinge waren Gottes voll und sangen im Quintett. Am schönsten sang der versoffene Schulmeisterssohn, der große, entsagende, sich reich verschenkende Freund. Darum haben ihn alle geliebt, die Genossen, die mit ihm zechten, Fanny, die ihm aufkreidete, nicht an die schwarze Tafel, sondern in ihr Herz, der Forellenbach, der ihm die Geheimnisse von der Mühle und von der schönen Müllerin zuflüsterte, und am meisten liebte ihn der Wein, der all sein Elend, all seine Tränen, all seinen Schuldenbettel, all sein Herzeleid in Gold umwandelte, das er sorglos unter die Menschen verstreute. Darum sind alle seine Schuldner geworden, die Freunde, die ihm borgten, die Mietfrau, die den Zins nicht bekam, die Wirte, die ihre Kreide verschrieben, die Mädchen, die ihr Herz verpfändeten, und die ganze große unbekannte Menschheit. Die Welt des Haders und der Zwietracht sang mit in dem Chor.

Dem Schubert Franzl am Klavier aber wollte es so vorkommen, als ob der Tragiker der Freude, der finstere, menschenfeindlich blickende Herr Ludwig van Beethoven sein zerwühltes Antlitz aus der himmelstiefen Einsamkeit der Berge und Täler draußen erhübe und ihm geisterhaft zunickte.

»Freude, schöner Götterfunken ...«

Der finstere, menschenfeindlich blickende Herr hätte seine helle Freude an diesem Quintett gehabt.

Dem grillenfängerischen Herr Konzeptspraktikanten und Dichter jedoch kam es vor, als ob er jetzt die Forellen in dem Heiligenstädterbach am Beethovengangl erkennen würde. Er horchte in sich hinein, horchte ganz genau in sich hinein, in alle Seelenwinkel, darin ein Echo von Kathis Stimme, wohnte, und hörte wirklich das Lied der Forelle.

»Sie hat recht, es sind doch Forellen in dem Bach drin! Wenn man will, kann man's sehen und hören. Man muß nur wollen. Man muß wirklich nur wollen!«