|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der Tag, an dem Schubert und Grillparzer im Hause Fröhlich einander begegnen sollten, war von glückseliger Unruhe erfüllt.

»Aber nur nicht wieder so kratzbürstig sein mit ihm, wie neulich, Kathi,« mahnte Pepi, die allzu leicht ihr Herz verriet; »er ist doch gar so ein lieber Kerl!«

Kathi beteuerte, daß sie dem Dichter auf die liebenswürdigste Weise von der Welt entgegengekommen wäre, aber er sei mit ihr gleich so unbändig grob gewesen, daß sie am liebsten aufgeheult hätte.

Sie log sich tapfer in die fixe Idee hinein, daß sie ihm Artigkeiten und Schmeicheleien gesagt habe, eine Auszeichnung, deren sich bisher kein anderer Mann rühmen durfte. Aber sie hatte ein schlechtes Gewissen dabei und suchte sich dadurch zu entlasten, indem sie sich über seine Grobheit sehr ungehalten zeigte. Im stillen jedoch hatte sie gelobt, heute sanft und liebreich mit ihm zu sein und sich ein schönes Bild bei ihm einzulegen. Sie hatte sich bereits die größten Vorwürfe gemacht, ihn durch ein allzu kurz angebundenes Betragen verletzt und sein Mißfallen erregt zu haben, was sie freilich lebhaft in Abrede stellte, wenn man es ihr vorhielt; sie ertappte sich sogar, daß sie mit Zärtlichkeit seiner gedachte und mit Ungeduld die Stunde ersehnte, wo sie gutmachen konnte, was schlecht begonnen war; aber das hätte sie am allerheftigsten geleugnet, wenn jemand ihre Gedanken und Gefühle durchschaut hätte.

Allein Pepi maß Kathis Beteuerungen keinen rechten Glauben bei.

»Wenn er überhaupt nicht kommt, ist es deine Schuld,« erklärte sie.

Kathis Trotz bäumte sich auf. »Soll's bleiben lassen, wenn er nicht mag.«

Aber sie fühlte schon, wie bei diesen Worten das Herz heftig schlug, ein Vöglein, das in einem Käfig ängstlich hin und her flatterte und sich an den Stäben wundrieb vor lauter Sehnsucht. Sie war ganz blaß geworden und fühlte ein leises Zittern in ihren Händen, die unwillkürlich nach der Brust fuhren. Pepi hatte recht, es war zu befürchten, daß er überhaupt nicht kam, und daß ihre Vorsätze und unbewußten Wünsche in den Brunnen fielen. Am liebsten hätte sie geweint. Aber schon schalt sie sich wieder: »Ist doch zu dumm von mir; was kümmert's mich, ob er gekränkt ist oder nicht. Er ist mir doch ganz wurscht. Geschieht ihm recht, wenn er ein solcher Fadian ist.«

Trotzdem ging sie den ganzen Tag zerstreut und in einem beschäftigten Müßiggang umher. Sie nahm dies und das zur Hand und legte es wieder hin; alles geschah ohne Zweck. Die bestimmte Arbeit, die zu tun war, ging erst recht nicht vom Fleck, am wenigsten wollte ihr das Stillsitzen bei der Näherei behagen. Hundertmal stand sie auf, ging, von ihrer Unrast getrieben, einige Schritte ins Zimmer, besann sich, was sie tun wollte und kehrte wieder zum Nähtisch zurück. Aber schließlich gewann sie doch soviel Beherrschung, um ruhig auszuharren. Nur recht oft nach der Uhr zu sehen, konnte sie sich nicht versagen. Gerade an diesem Tage rückten die Zeiger nicht vor, die Zeit schien still zu stehen. Die Reue, die etwas gutzumachen hat, das Mitleid, das Balsam in eine Wunde träufeln will, die Sehnsucht, die heftig begehrt, die drei rissen mächtig an den Strängen. Aber es half nichts.

Um fünf Uhr waren die Musikfreunde erwartet.

Jetzt war es halb fünf.

»Geht die Uhr nicht zu spät?« hatte die Kathi öfters schon gefragt.

Pepi, der Fratz, merkte was und lachte: »Aber Kathl, du bist ja verliebt!«

Da wurde die Kathi wütend.

»Blöde Gans!« gab sie der Kleinen zurück, die sich einen Jux machte.

»Ist doch nichts dabei,« meinte die angehende Primadonna mit Nachsicht und Schläue. »Sind doch auch andere in ihn verliebt.«

»Wer?« Kathi fuhr ordentlich in die Höhe. Aber sie faßte sich rasch und fügte gemildert hinzu: »Du vielleicht?«

»Ah nein, ich nicht, aber die Piquot.«

»Was, die Piquot, diese scheinheilige Nocken?!«

Pepi geriet in hellen Aufruhr, als sie die Geschichte der Piquot erzählte.

»Bis über die Ohren ist sie verliebt in ihn; denk dir diese Unverschämtheit: Eine Haarlocke möcht sie von ihm, seine Händ' will sie küssen und sterbn vor Seligkeit! Ist dir schon so etwas vorgekommen? Und wie sie von seinen Augen geschwärmt hat! Förmlich gebettelt hat s' um einen Blick von ihm.«

Ganz rot vor Erregung war Pepi geworden. Aber noch entrüsteter schien Kathi.

»Oh, diese falsche Schlange, die immer so sanft tut wie ein zartes Täubchen!« pfauchte sie. »Ich hab es dir ja immer gesagt, vor den Siebnsüßen muß man sich in acht nehmen.«

»Ich hab sie früher ganz gern gehabt,« versicherte die entflammte Pepi. »Aber seitdem ist sie mir unausstehlich geworden. Ich hasse sie förmlich.«

»Und wie hat sich denn er gegen sie betragen? Wahrscheinlich hätt ihm diese Süßholzraspelei besser gefallen, als meine resche Art. Oh, diese Männer! Aufrichtigkeit können s' nicht vertragen; cajoliert wollen sie immer sein, beweihräuchert, bewundert, in einem fort müßte man auf den Knien herumrutschen vor ihnen. Er ist halt auch ein rechter Lapp. Mir kann's ja recht sein, mich geht die ganze Geschichte glücklicherweise gar nichts an.«

Die frommen Wünsche und Gedanken waren wieder zerstoben wie eine Herde milchweißer Lämmer, in die der Wolf hineingefahren war. Das von der Piquot mußte sie ihm entgelten lassen. Ihr Blut wallte heiß auf, sie lechzte danach, ihr Mütchen an ihm zu kühlen.

»Jetzt soll er nur kommen, dann würde er erst spitzen, wenn er's noch nicht wissen sollt, daß die Kathi Haar auf die Zähnt hat.« So dachte sie und ließ alle Weichherzigkeit und Sanftmut fahren.

Wenn er aber doch nicht käme? Es war bereits fünf Uhr. Sie horchte, nichts rührte sich. Netty war in der Küche beschäftigt und mußte doch sein Klopfen hören. Aber es klopfte niemand.

»Nein, es ist doch abscheulich von ihm!« Das schuldige Gewissen regte sich wieder, daß sie ihm eigentlich das Kommen erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht hatte. Das stimmte sie wieder traurig und weichmütig, und im stillen bat sie alles Unrecht von neuem ab. Wenn er doch nur käme! Das mit der dummen Piquot würde sie gerne verzeihen. Schließlich kann er ja auch nichts dafür. Dann hat sie ja auch kein Recht, über solche Dinge zu urteilen.

Es war fünf Minuten über fünf.

Sie träumte, daß er jetzt zur Tür herein käme, auf sie zueilte und mit einem herzlichen Händedruck begrüßte. Sie reimte sich schnell ein paar kluge, feine und artige Worte zusammen, mit denen sie ihn empfangen wollte. Und sie sah, wie sich das Gemach verklärte, als ob ihr ringsum seine blauen Augen entgegenleuchteten und Glückseligkeit um sie verbreiteten. Aber das waren Hirngespinste.

Zehn Minuten über fünf.

Wenn er jetzt nicht kam, sie aus ihrer Pein zu erlösen, dann war es überhaupt zu spät.

Ein Viertel nach fünf.

Also auch das akademische Viertel vorüber. Ihre Züge verhärteten sich. Wenn er jetzt noch kommen würde, wäre es eine Unhöflichkeit. Aber es war ihr gleichgültig. Eine Ruhe war über sie gekommen, die große Ruhe des Nichts. Sie konnte wieder klar und vernünftig denken, und sie empfand nichts da drin in der Brust. Nichts, das sie spürte. Was sie vorhin bedrängte, war weg. Nur das Gefühl einer großen Leere war zurückgeblieben. Ganz angenehm so!

Schrill ging plötzlich die Klingel. So mußte die Glocke der Auferstehung tönen. Es gab ihr einen Stich in der Herzgegend, und da spürte sie, daß die große Ruhe und Leere doch nur eine Täuschung war. Dann horchte sie und hörte verschiedene Männerstimmen. Aber die eine, die sie hören mochte, hörte sie nicht. Die Tür tat sich auf, herein kamen Spaun und Mayrhofer.

»Und Schubert? Wo habn S' den Schubert gelassen?«

»Wir dachten, er wäre schon längst hier. Er wird doch nicht vergessen haben ...«

Man mußte darauf gefaßt sein, daß der kleine Musikant vergebens auf sich warten ließ, irgendwo im Grünen saß und in seiner Gottseligkeit auf alle Verabredungen vergessen hatte. Wahrscheinlich saß er wieder ganz versteckt und mutterseelenallein in irgendeiner Weinlaube beim Heurigen, wo der liebe Herrgott den Finger herausstreckte und seinen Liebling zu sich winkte mit dem Bedeuten: Komm, trink noch ein Viertel! Wie Mayrhofer jetzt den immer zu Scherz und fröhlicher Unterhaltung aufgelegten Schwestern erzählte, ließ der gute Schubert sich das nicht zweimal sagen und folgte flugs der Gottesstimme. Dann mochten die Freunde und Gönner warten! Ein höherer Gönner, der ihm größere Gnaden zu spenden vermochte als ein warmes Nachtmahl, hat ihn zu sich geladen. Den ließ Schubert niemals umsonst rufen. Saß er nun in der Laube und trank den lieblichen Nußberger, oder den Grinzinger, oder den Alsecker, dann fühlte er es so seltsam lebendig werden in sich, er sah und hörte Dinge, die gewöhnlichen Menschenkindern ganz verschlossen blieben. Es war, als ob der liebe Gott-Vater seine himmlischen Heerscharen hergewinkt und ihnen befohlen hätte, sich rund um die wildverwachsene Laube hinter dem Dickicht von Wein und wilden Rosen aufzustellen, wo sie dann herzbewegend zu singen, zu flöten und zu musizieren anfingen. Dieses himmlische Konzert war den leiblichen Ohren nicht vernehmbar, so wenig, wie die himmlischen Musikanten den irdischen Augen sichtbar waren. Nur die Seele konnte dieses Singen und Fiedeln vernehmen. Aber man müßte schon Schuberts Seele haben, um das alles zu hören. Er brauchte nur in sich hineinzuhorchen und nachher aufzuschreiben, was er gehört hatte. Alles Menschenleid, Tränen des Schmerzes und der Freude, wortloser Jubel tönte ihm mit Engelszungen entgegen, in der Sprache des Himmels und der ewigen Seligkeit, die alle Lust und allen Schmerz verklärte, lind und lösend jede Menschenbrust erquickte, die solches je durch die Vermittlung dieses jungen Meisters vernahm. Während der Wein, dieses ganz unirdische Getränk, dieses Labsal der Seele, ihn von der Erdenschwere erlöste und alles Störende vergessen ließ, lauschte er in sich hinein, um nichts zu verpassen, was die geheimnisvollen Zauberstimmen ihm zutrugen. Alles Welterleben war darin, die große Liebe, die tiefe Sehnsucht, das heilige Rauschen der Wälder, das hurtige Geplauder der Bäche und der stumme Sang der Forellen, das Lustverlangen und das Entsagen, lächelnde Klage und tränenverklärte Heiterkeit, Leidverwinden und aufjubelndes Erlösungfinden. Vor allem aber war sein eigenes, großes, unruhpochendes Herz darin, das an all diesem Menschlichen teil hatte. Und rasch einen Fetzen Papier her, eine umgedrehte Speisekarte, ein paar Notenlinien daraufgezogen, und schon kritzelte er die wunderliche Zeichensprache hin, die seine unsterblichen Einfälle festhielt. Im tollen Wirbel flogen sie hin, diese lustig auf und ab hüpfenden, schwarzen Köpfe, die reigentanzenden Triolen, die leichtfüßigen Achtel- und Sechzehntelnoten, diese kleinen, koboldartigen, wild strampelnden Bacchanten, die lachend und jubelnd über Wiesen hintanzten, und nun durch kräftige Striche zu einer taumelnden, übermütig hin und her schwankenden Kette verbunden waren, weil sie sich sonst in alle Weiten verloren hätten. Schneller, immer schneller jagten einander die mutwilligen Scharen, weiße, duftige Kleider flogen, ein Kichern, ein Haschen und Fangen, ein tanzendes Kreisen und Wiederenteilen wie im Blinde-Kuh-Spiel, und in all der scheinbar sorglosen Ausgelassenheit das kontrapunktistische Werben eines scheuen, unglücklichen Liebhabers, der mitten im Jubel über Vereinsamung klagte. Dies alles und noch viel mehr ließ sich aus dem krausen Gewirr der Punkte und Striche ersehen, die Schubert nicht schnell genug hinwerfen konnte, wenn er den inneren Stimmen folgen sollte, die ihn drängten. Wo er's denn nur immer her hat? staunten die Freunde. Auf eine solche Frage pflegte er einfach zu sagen: »Wo soll ich's denn herhabn? Wenn ich ein bissel aufmerk, hör ich doch, was sie singen und brauch's dann nur abzuschreiben. Ist doch weiter nix dran.« Ja, ja, so ist es halt, der liebe Gott hat's ihm gegeben!

»Man kann ihm's daher nicht verdenken, wenn er uns hin und wiederum einmal aufsitzen läßt,« entschuldigte Spaun den säumigen Freund, nachdem die Unterhaltung ausschließlich auf Schuberts Kosten bestritten war; »dafür bringt er uns immer wieder einen Sack neuer Lieder mit.«

Auch die Fröhlichs waren weit davon entfernt, dem Musiker das Ausbleiben übel zu nehmen. Daß Grillparzer auch nicht kam, war kränkend. Aber Kathi hütete sich, ein Wort darüber zu verlieren.

Plötzlich schlug die Klingel an wie ein keifendes Hündlein.

»Da ist er endlich!« ging das Echo von Mund zu Mund. Netty legte die Noten auf, Pepi eilte hinaus, den lang erwarteten Gottesgnadenzecher hereinzulassen, Kathi empfand ein Herzbeben und stand unschlüssig und erwartungsvoll da.

Der Besuch, den Pepi triumphierenden Antlitzes hereingeleitete, war nicht Schubert, sondern Grillparzer. Das war mehr, als man heute noch zu hoffen wagte. Des lockeren Singvogels war man sicher, der kam, wenn's ihm einfiel; der Dichter aber, dessen Schöpfungen schwärmerisch verehrt wurden, war ein ungewöhnlicher und erlauchter Gast.

Kathi hatte alle liebreichen Worte vergessen, die sie ihm zum Willkomm sagen wollte; aber auch der Ärger war ihr vergangen, und sie stand in hilfloser Verlegenheit da wie ein verschüchtertes Mägdlein, was ganz gegen ihre sonstige Art war. Um diese ungewohnte Scheu zu überwinden und zu verbergen, fuhr sie den Eintretenden barsch an: »So spät kommt man?!« bereute aber sofort wieder den allzu unverbindlichen Ton und rückte ihm mit freundlicherer Gebärde einen bequemen Stuhl zurecht.

Franz war mit einem Herz voll frommer und liebreicher Gedanken gekommen. Sein ganzes Betragen sollte eine indirekte demütige Abbitte wegen neulich und eine verborgene Huldigung für das ideale Mädchenbild sein, das seine Phantasie, diese Schönfärberin, sich von Kathi ausgemalt hatte, nachdem der Ärger nach dem ersten Zusammentreffen Zeit gehabt hatte, zu verrauchen. Auch er hatte sehnsüchtig die Tage und Stunden gezählt und freundliche Worte ersonnen, süßes Konfekt von Worten, mit denen er der Holden aufwarten wollte. Trotzdem hatte er das Mißgeschick, sich zu verspäten, wodurch ihr und ihm die gute Laune verdorben ward. Kathis Anrede wirkte auf sein angehitztes Gefühl wie eine kalte Dusche. Im Nu waren die Bonbons und Pralinées von Komplimenten bitter geworden wie Kalmus. Die ausgedachten, mit Rosenwasser parfümierten Reden blieben beiden in der Kehle stecken.

»Sie ist halt doch eine Enttäuschung,« empfand der Dichter, der sein erträumtes Idealbild mit dieser handfesten Wirklichkeit nicht mehr zusammenpassen konnte. Es war ihm schon so oft passiert, daß er über die Kluft zwischen Idee und Leben nicht hinwegkam. »Geschieht mir schon recht. Warum bin ich denn hergangen?«

Weil er aber doch die Notwendigkeit einer Rechtfertigung empfand, so erzählte er ziemlich trocken die Ursache seines Versäumnisses. Er sei bei Frau von Piquot einen Besuch schuldig gewesen, den er vorher abstatten wollte; die hätten ihn aber nicht früher fortgelassen und aus den beabsichtigten fünf Minuten seien fast dreiviertel Stunden geworden.

Kathi und Pepi wechselten einen flüchtigen aber vielsagenden Blick.

»So, so, bei der Piquot also,« begann Kathi gedehnt; »mich wunderts überhaupt, daß Ihnen fortlassen habn.«

»Nein, das war aber doch wieder zu arg,« dachte Pepi, »das sieht ja gerade so aus, als ob Kathi eifersüchtig wäre. Die Sache geht uns doch gar nichts an.« Und sie fing an, von Frau Piquot und namentlich von deren Tochter maßlos zu schwärmen, um dadurch Kathis unbedachten Äußerungen ein Gegengewicht zu bieten.

Darüber erboste sich Kathi, die den Wahrhaftigkeitsteufel im Leib hatte und um jeden Preis mit der Farbe heraus mußte.

Dieser bornierte Widerspruch reizte wieder Pepi, die den Schein retten wollte und zur Verteidigung von Personen gedrängt ward, an denen ihr gar nichts lag.

»Unnatur und Ziererei ist alles, was ich an ihnen bemerkt hab,« erklärte Kathi rundweg.

Unerwarteterweise bestätigte Franz die Meinung Kathis. Das hatte aber die sonderbare Wirkung, daß ihr Mißtrauen rege wurde, und daß sie anfing, die Piquot zu loben, während Pepi, die ihre Meinung auf Franz einstellte, zu tadeln begann, was sie vorhin verteidigt hatte. So wechselten sie das Spiel wie im Schach, indem jeder die Züge des anderen, anstatt die seinigen, weiterführte.

Wer weiß, was dabei noch alles herausgekommen wäre, wenn nicht neuerdings die Hausglocke zu bellen angefangen hätte. Doch diesmal nur in ein paar schwach winselnden Tönen.

Der Ankömmling, den Netty hereinließ, war nun wirklich Schubert.

»Dieses verwurstelte kleine Kerlchen soll Schubert sein, der diese herrlichen Sachen gemacht hat?« dachte Grillparzer, als er des jungen Meisters ansichtig wurde, der sich ohne viel Umstände gleich am Klavier zu schaffen machte, als wäre er nicht der gleichgestellte und geniale Freund, sondern der bezahlte Spieler, der bescheiden im Hintergrund zu bleiben hat. Der Dichter hatte Zeit, insgeheim seine Beobachtungen anzustellen.

»So also sieht der Glückliche aus, den alle beneiden?« Seine Zweifelsucht wurde rege.

Netty wechselte leise einige Worte mit dem Tonkünstler, führte ihn dann zu Grillparzer, der sich in dem allgemeinen Begrüßungssturm Zurückhaltung auferlegte. In etwas zu kurzen, weiten, zerknitterten Nankinghosen, derben, staubigen Schuhen, schlecht sitzendem Rock und ein wenig unordentlicher Halsbinde um die hohen Vatermörder, stand der gepriesene Glückskerl vor ihm, machte etwas marionettenhaft eine stumme Verbeugung und lief dann, ohne ein Wörtlein zu sagen, zum Klavier zurück. Dem kleinen, etwas gedrungenen Körper entsprach ein großes, rundes Gesicht, das von flockigen Haaren und einem gelockten Backenbart umkräuselt war. Die kleine Stumpfnase erhöhte zwar den Ausdruck der Gutmütigkeit, wodurch das Antlitz nicht bedeutender wurde, und selbst die Augen, die dunkel und unbestimmbar hinter den großen Brillengläsern saßen, verrieten nichts Besonderes. Dennoch aber fühlte der Dichter, daß etwas Unvergeßliches bei der flüchtigen Begrüßung zurückblieb, über das er allmählich klar wurde. Es war der Blick, der klug und forschend, wenn auch nur kaum eine Sekunde lang auf ihm geruht hatte, ein ernster, fast melancholischer Blick, der einsam in diesen schier bedeutungslosen Augen hinter den Brillenfenstern lag.

»So sieht ein ganz Glücklicher drein?« ging es dem Dichter wieder durch den Kopf. Auch Grillparzer war hölzern gewesen und hatte kein freundliches Wort der Anrede gefunden. Aber es bedurfte dessen wahrscheinlich gar nicht, denn beiden waren die leeren Höflichkeitsfloskeln von Natur aus zuwider; vom bloßen Anschauen lernte man sich meist besser kennen.

Unterdessen präludierte der junge Meister am Klavier, das nun gewaltig zu brodeln anfing wie ein Hexenkessel, dem tönende Garben, Buketts von Melodien entstiegen. Unter diesem Blumenregen von Tönen erscholl das Gelächter Kathis, die sich mit Spaun und Mayrhofer trefflich unterhielt.

»Wie sie es versteht, mit den anderen zu scherzen und zu plaudern, voll Witz und Humor, während sie für mich nur dürre Worte und Widerspruch findet,« dachte Franz und brütete vor sich hin.

Kathi erzählte ihren Traum und die Geschichte von den Lotterienummern.

»Was, in d' Lotterie gesetzt haben S' auch noch?« entsetzte sich Spaun, der gegen den Aberglauben und Spielteufel stritt und in komischer Verzweiflung auf und ab lief.

»Ja, was täten denn Sie, wenn auf einmal niemand mehr in d' Lotterie setzen würde?« neckte ihn Kathi, und Pepi fügte hinzu: »Sogar das große ägyptische Traumbuch des Augustinermönchs Laube, das in der Staatsdruckerei herausgegeben wird, haben wir uns gekauft.«

»Also dazu haben wir einen Zensor,« legte Spaun auf Mayrhofer aus.

»Der Staat muß doch etwas für seine Lottobeamten tun,« gab dieser den Hieb zurück.

»Habn S' wenigstens was gewonnen?« fragte Spaun, »sind die Nummern gezogen worden?«

Kathi verneinte und machte ein lustig-trauriges Gesicht. »Wir haben halt kein Glück. Und wenn einem einmal wirklich vom Glück träumt, dann gibt's höchstens Tränen.«

Natürlich protestierten die anderen aufs lebhafteste.

»Meistens ist es so, daß man das Glück erst erkennt, wenn es vorüber ist,« meinte Grillparzer.

Kathi wollte schon wieder spöttisch werden, allein vom Klavier her war Schweigen geboten.

Der Kreis hatte sich inzwischen vergrößert, und schließlich war ein artiger Flor von Frauen und Mädchen, zum Teil Schülerinnen der Fröhlich, beisammen. Die Witwe Butterstößel und Minna Süßholz zählten zu den Unvermeidlichen, die mit dem Strickbeutel niemals fehlten, wenn etwas los war.

Netty saß jetzt selbst beim Klavier und brachte eine kleine, seltsam ergreifende Sache zum Vortrag. Mit weißer, marmorner Stirn saß sie da, während ihre Hände Feuerbrände um sich warfen. So war das Thema, das diese Suggestion gab: ein in die Tiefe wühlender, bohrender Schmerz, der an Prometheus denken ließ, während zugleich der Kontrapunkt das Himmelsgewölbe aufschloß und beseligende Gnadenwonnen auf das gekühlte Antlitz des Schmerzgefesselten niederströmen ließ. Die Kunst des Kontrapunktes schien das Weltgeheimnis der Menschwerdung, der Erdenpein und der ewigen Erlösungsgnade zu enthalten. Als ob lindernder Schnee vom geöffneten Himmel fiel, und sich mit dem aufsprühenden Feuer vermischte, so senkte sich der Himmelskuß sänftiglich und verklärend auf das tobende und zuckende Herz.

Die Zuhörerschaft schien sehr ergriffen und mochte in dieser kunstvollen, unauflöslichen Verschlingung von höchster Lust und tiefstem Leid das Abbild der eigenen Seele und der wenn auch im Alltag begrenzten inneren Erfahrung des Herzens erkennen, jeder auf seine persönliche Weise. Auch auf Schubert hatte die Sache sichtlich tiefen Eindruck gemacht, er nickte wiederholt beifällig und tiefsinnig und sah mit einem verlorenen Blick seiner Sehnsucht nach, die irgendwo ins Weite ging. Die anwesenden Frauen und Mädchen taten wenigstens so, als wären sie begeistert, dachten aber sicherlich an die neuesten Modekupfer, oder an die heurigen Kirschen und an die Einsiedezeit, oder an Liebesgetändel und Herzensnot, wie sich's zum Hausgebrauch gehörte. An das eine oder andere dachten gewiß die lieben Freundinnen, unter ihnen die Witwe Butterstößel und Minna Süßholz, die es besonders mit dem Herzen zu tun hatten. Dazu bot die Musik die schönste ungestörte Gelegenheit. Wirklich hingerissen war Kathi, die nach ihrer Art das Köpfchen leicht gesenkt zur Seite neigte und mit halbgeöffnetem Munde die Töne einzuatmen schien.

»Wie Säufer in Wein, so betrinkt sie sich in Musik,« dachte Grillparzer, der sie beobachtete, und dem es nicht mehr recht gefallen wollte, daß sie sich so bedingungslos und selbstvergessen an den Augenblick verschenkte.

Schubert war ganz außer sich geraten, als der Klaviervortrag zu Ende war.

»Ei, ist das herrlich!« rief er ein über das andere Mal; »der das gemacht hat, der kann wirklich was. Wenn ich so was zusammenbrächte, wär' ich freilich ein gemachter Mann.«

Seufzend duckte er sich wieder hinterm Klavier nieder.

Aber da lachten sie schon hellauf und Netty stieß ihn an: »Plauschen S' nöt! Das habn S' doch ohnedies selber gemacht, kennen Sie's denn nicht mehr?«

Das Meisterlein besann sich eine Weile, summte den einen und anderen Takt vor sich hin; jetzt dämmerte ihm etwas auf.

»Ja so,« meinte er etwas gedehnt und schier enttäuscht; »ich merk jetzt schon, daß 's nöt weit her ist.«

Die Sache, die er so sehr bewundert hatte, schien für ihn jetzt bedeutend an Wert eingebüßt zu haben, und er zeigte sich durch diese Überraschung eher beschämt als erfreut.

Der Konzeptspraktikant und Dichter hatte Muße gehabt, sich in dem Zimmer umzusehen. Wie fraulich und anheimelnd war das Gemach! Diese gelben Möbel mit den eingelegten dunklen Linien, dieser müde Gang der matronenhaften Uhr, die treu wie ein mütterliches Herz schlug, diese großblumigen Bezüge am Sofa und auf den Stühlen, dieser weiche, unnennbare Duft, der an Weidewiesen und Heumahd erinnerte, dieser zart-süße Lavendelhauch, der an den Kleidern der Schwestern hing und von dem Linnen in den Schränken ausgeatmet ward, diese großen, sorgfältig geordneten, frischen Sträuße, die in Wassergläsern und Vasen steckten – dies alles zusammen bildete eine schlichte und heitere Schönheit, die das Herz des Dichters gefangen nahm. Er neigte sich zu den vergoldeten Bronzen, die als Beschläge die Möbel zierten und Figuren aus der Welt der griechischen Götter und Musen in klassischer Haltung darstellten.

Auf einem Schrank war eine ganze Gruppe dieser Art zu sehen mit Säulen in weiten Zwischenräumen, die ein Peristyl andeuteten. Rechts davon war die Statue Amors und links die Bildsäule des Hymenäus erkennbar. Das Ganze konnte etwa als der Tempel der Aphrodite zu Sestos gelten. Auf der anderen Seite des Schrankteiles war eine liebliche Frauengestalt zu erkennen, die, in der einen Hand ein Körbchen mit Blumen und in der anderen einen edelgeformten Sprengkrug tragend, die Stufen des Tempels herabstieg. Es war zu vermuten, daß die Jungfrau eine Priesterin des Heiligtums war und im Begriffe stand, die Bildsäule zu bekränzen und den Estrich mit Blumen festlich zu bestreuen. Während sie selbst als Dienerin des heiligen Hauses der Göttin Aphrodite zur ewigen Bräutlichkeit und Jungfräulichkeit verpflichtet war, mußte sie auf dem Altar die unverlöschliche Flamme betreuen, das Symbol der Liebe und die Schutzgötter schmücken, Amor, den Entzünder der Herzen und Gott Hymenäus, der die Liebenden fürs Leben verbindet.

Der schaffende Sinn des Dichters verfuhr bereits gestaltend mit den kleinen Bronzedarstellungen, gab ihnen Namen und Beziehung und verlieh ihnen eigenes Leben. Es wollte ihm bedünken, als habe die jungfräuliche Priesterin Ähnlichkeit mit Kathi. Er mußte die Wirklichkeit umdeuten, um sie schön und begehrenswert zu finden. Jetzt war das trauliche Gemach nicht mehr das Fröhlichsche Zimmer, sondern der Vorhof des Tempels, darin Kathi priesterlich mit Blumen und Sprengkrug waltete, ein Mittelding liebevoller Häuslichkeit und antiker Weihe. Unwillkürlich beugte er sich zu einer Schale mit Pfingstrosen herab, die auf dem Tische stand, als wollte er sich vor einem Altar verneigen, die Segnungen der Priesterin zu empfangen.

Kathis Augen, die überall waren, bemerkten dies sogleich, und sie sagte leichthin: »Ach, die Rosen! Wir haben sie gestern aus Döbling mitgebracht.« Sie legte die Hand auf die Brust und seufzte mit einem sentimentalen Augenaufschlag: »Döbling! Wir können halt nicht von Döbling lassen.«

Die Erinnerung hatte sie ganz verwandelt; alles Mutwillige, Ausgelassene und Herbe war darin, sie war die Sanftheit selbst geworden und plauderte wie ein munteres Bächlein. Dem Vater zulieb, der es gar nicht verwinden konnte, daß er von dort fortgemußt, und wohl auch um ihren eigenen Herzen ein Fest zu geben, waren sie gestern hinausgezogen und hatten das Altgewohnte und Längstbekannte der lieblichen Gegend mit neuer schmerzlich-süßer Freude genossen. Sie erzählte nun das alles auf eine rührend treuherzige Art, daß dem Dichter ganz warm und selig zumute wurde.

War das wirklich noch dieselbe Kathi, die immer so borstig gegen ihn war und es mit Stichelreden auf ihn abgesehen hatte? Nein, nein, das war jene andere, die er in seinen Träumen idealisiert hatte, und die auf ein Haar jener Priesterin mit Krug und Blumenkorb in dem Bronzebildchen glich.

»Wir waren so glücklich dort,« seufzte sie. »Aber wir waren Kinder damals, und wußten es in unserer Dummheit nicht zu schätzen. Und jetzt ist es vorbei.«

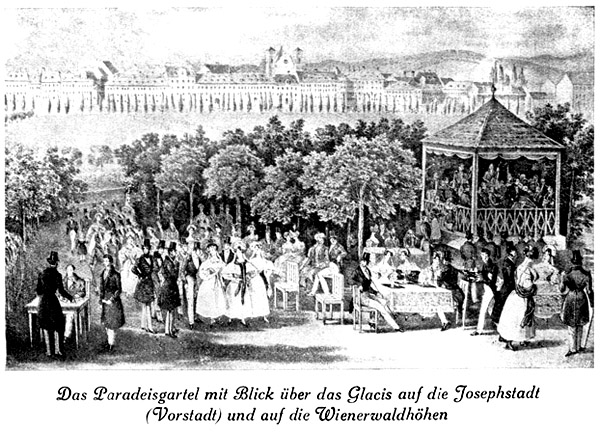

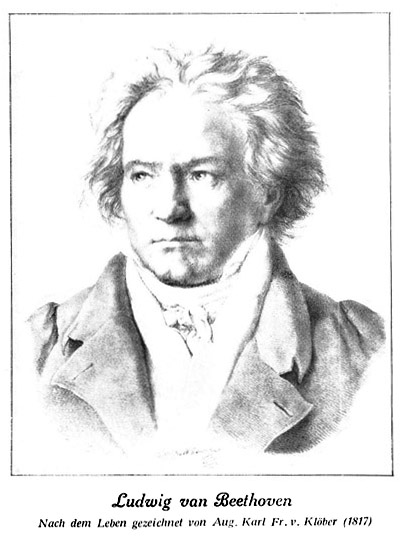

Und dann schilderte sie in lebhaften Bildern, wie sie gestern durch die Probusgasse gegangen waren, an den hübschen alten Winzerhäusern und den barocken Schlößchen vorbei, dann durch die Weinbergshohlwege hinab das geliebte Heiligenstädterbächlein heimgesucht und auf den Wegen wieder gelustwandelt hätten, wo sie in früheren Zeiten oft dem scheuen und ehrwürdig finsteren Herrn Ludwig van Beethoven begegnet seien. Durch ihn habe der Heiligenstädterbach in ihren Augen schon eine gewisse Heiligkeit bekommen, so schön aber wie gestern sei er ihr noch niemals erschienen. Die Luft sei voll von Lerchengesang gewesen, und im Heiligenstädterbach seien die Forellen herumgeschossen.

»Forellen?« stutzte Franz und konnte sich nicht enthalten: »Im Heiligenstädterbach gibt's doch keine Forellen.«

Kathi wurde rot, weil sie sich bei einer Aufschneiderei ertappt fühlte.

»Meinetwegen sind Weißfisch drin,« rief sie unwillig; »in meinen Augen aber sind's Forellen, basta!«

Das Idealbild der keuschen Priesterin der Liebe drohte zu zerfließen.

»Das Forellenquintett, bitt schön!« bettelte Kathi und ging dem Musikus so liebreich um den Bart, daß dem armen Schubertl ganz wirr zu Kopf wurde. Es hätte nicht halb soviel Innigkeit gebraucht, er hätt's auch so getan, und so saß er flugs wieder beim Klavier und spielte mit Netty vierhändig das Quintett, das wie heiterster Sonnenschein die Seelen durchwärmte.

Und zu Grillparzer gewendet, flüsterte Kathi rasch: »Am Heiligenstädterbach muß ich halt immer ans Forellenquintett denken.«

Schubert freilich und seine Freunde dachten nicht gerade an den Heiligenstädterbach, sondern hatten ihre eigenen, wehmütig heiteren Erinnerungen dabei. Die Melodie breitete ihren tönenden Wasserfall aus, das Rauschen der grünen Steyr und der blauen Enns war darin, der beiden kristallklaren Gebirgsströme, die an ihrem Zusammenfluß eine wonnesame Stadt mit einer grünen und einer blauen Schleife zierten. Steyr war's, die Heimatstadt Mayrhofers, wo die Freunde vor wenigen Jahren in fröhlich geselliger Runde den Sommer genossen, und Schubert aus der glücklichen Stimmung heraus sein Werk schuf. Dort in dem Hause am Stadtplatz war es, wo ihm die Naturgeister ihren Sang zuflüsterten. Er brauchte nur durch die gegenüberliegende Häuserzeile hinauszutreten, dann stand er auf dem Schiffsweg, wo die blaublickende Enns mit Singen und Rauschen daherkam. Nun waren ihre glasklaren, tönenden Wogen in dem Quintett, muntere Läufe peitschten wie hurtige Forellen schillernd hin und her und schlängelten mit vehementer Behändigkeit durch stürzende Kaskaden empor. Ach, war das damals ein Plätschern in Sommerlust, und kein Kunststück schien zu schwer, den Jünglingen wie den Forellen!

Das Bild von der Forelle, die den Wasserfall hinaufschwimmt, prägte sich dem Dichter bedeutsam ein. »So müßt man's machen können, wie die Forelle, den Wasserfall hinaufschwimmen, dann wär kein Glück zu hoch!« Aber es ward ihm zugleich bänglich zumute, daß ihm das Beispiel der Forelle nicht helfen könne. »Und jenes himmlische Teufelskerlchen dort am Klavier, das eigentlich gar nicht danach aussieht, sollte ein solcher Glückspilz sein, es im Leben der Forelle gleichtun zu können?!«

Überwältigt von dem Gehörten erklärte sich Grillparzer für besiegt: »Sie haben recht, Fräulein Kathi, es werden doch Forellen im Heiligenstädterbach gewesen sein.«

Dieses Geständnis brach Kathis Widerstand. »Ich fürcht', es waren nur Weißfisch,« gab sie klein bei, was Grillparzer, beredsam wie selten, widerlegte.

Nun entstand ein edler Wettstreit darüber, wem mehr Glauben zu schenken sei, der gemeinen Wirklichkeit oder der künstlerischen Phantasie, die, wenn sie wolle, auch Weißfische in Forellen verwandeln könne.

Kathi hatte zum Schluß alle Huld zurückgefunden, und Grillparzer entdeckte wirklich noch eine Zuckertüte voll artiger Worte in sich. Alle Härte und Widersprüche schienen mit einemmal von ihren Seelen genommen. So nahm der Tag, der mit Gewitterspannung eingesetzt hatte, einen beglückenden Ausgang. Doch das Wunder des Abends war noch nicht geschehen.

»Wann darf ich wiederkommen?« fragte Franz leise, als er zum Abschied Kathis Hand hielt, ein wenig fester und ein wenig länger, als es gerade nötig gewesen wäre.

»O, Sie dürfen lange nicht kommen,« versicherte sie lebhaft, »wir haben sehr viel zu tun, die Proben Pepis, ich begleite sie nämlich ins Theater und bin bis zum Schluß bei ihr in der Garderobe; sodann die Übungen zu Hause, die Anfertigung der Kostüme, nun und nebenher das Hauswesen; Sie sehen, daß man monatelang keine Zeit findet ...«

»Monatelang!« wiederholte der Dichter und machte ein höchst unglückliches Gesicht. »Warum nöt glei jahrelang?! Wochenlang is schon z'viel. Sagen S' doch, daß ich früher kommen soll, in einem Monat, in drei Wochen, in vierzehn Tagen!«

»Warten S'!« Kathi besann sich ein Weilchen und sagte dann kurz entschlossen:

»Kommen S' morgen!«

Der Dichter eilte heim, sein Herz hüpfte und jauchzte und sang die paar Worte: »Kommen S' morgen! Kommen S' morgen!«

Trotz Schubert war in diesen schlicht innigen Worten die schönste und beglückendste Musik, die er je vernommen.