|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Luther und die Fortschritte und innern Schäden des Protestantismus 1538–1541.

In den großen Angelegenheiten der Kirche, unter den Drohungen der Gegner und den Verhandlungen mit ihnen, hat Luther stets ruhig von einem Tag auf den andern 538 seinem Gott vertraut, der die Dinge leite, sich nicht vorgreifen lasse und der menschlichen Anschläge spotte und sie zu Schanden mache. Ueber Erwarten war seine Hoffnung auf äußeren Frieden bisher erfüllt worden. Und es war ihm vergönnt, die Reformation innerhalb des deutschen Reiches noch mächtig weiter schreiten zu sehen. Sogar eine Einigung mit den Katholiken, bei der die evangelischen Heilslehren durchgedrungen wären, erschien noch möglich. Es waren Erfolge, welche durch die innere Kraft des bisher gepredigten Gotteswortes unter einer überraschend günstigen höheren Fügung der äußeren Verhältnisse hervorgebracht wurden, Früchte, deren er unversehens sich freuen durfte. Große eigene Pläne zu entwerfen war auch jetzt nicht seine Sache; er hatte auch mit Bezug auf die einzelnen Momente dieser geschichtlichen Entwicklung keine solche besondere Thätigkeit mehr wie in früheren Jahren zu üben.

Aber auch die Mißklänge fehlten nicht, Anstöße und Aergernisse innerhalb der neuen Kirche selbst und unter ihren Bekennern, Ausblicke auf fernere, vielleicht weit schwerere Gefahren, trübe Stimmungen und Erregungen im eigenen Innern des gealterten, leidenden, ermüdeten Reformators. Das Ziel seiner Hoffnung war und blieb nicht ein Sieg, zu welchem seine Sache allmählich unter solchen kirchlichen und politischen Wendungen und Verhandlungen durchdringen und den er vielleicht selbst noch erleben dürfte, sondern das Ende, das der Herr selbst gemäß seinen Verheißungen der gesammten argen Welt machen werde, und das Jenseits, wohin er von demselben berufen zu werden fort und fort gewärtig war. –

Nachdem die Schmalkalder Verbündeten den Kaiser mit der Einladung zu einem Conzil von sich gewiesen hatten, konnten die römischen Eiferer wohl hoffen, daß er endlich zum gewaltsamen Einschreiten gegen sie sich vorbereite. Er konnte seinen Streit mit König Franz noch nicht zum endgiltigen Abschluß bringen, schloß jedoch mit ihm 1538 einen 539 Waffenstillstand auf zehn Jahre, und zu gleicher Zeit brachte sein Vizekanzler Held in Deutschland ein Bündniß katholischer Fürsten im Gegensatz gegen das Schmalkaldische zu Stande. Zu diesem gehörte außer Oesterreich, Baiern und Georg von Sachsen namentlich auch der besonders gegen Landgraf Philipp erbitterte Herzog Heinrich von Braunschweig. Schon im Frühjahr sprach man in Wittenberg von angeblichen großen Rüstungen gegen die Türken, die wohl vielmehr gegen die Protestanten gerichtet seien. Oder es wurde wenigstens gefürchtet, daß das kaiserliche Heer, wenn es die Türken geschlagen hätte, den Spieß nach Luthers Ausdruck gegen jene kehren möchte. In dieser Beziehung hatte Luther keine Sorge: er glaubte an keinen Sieg über die Türken und meinte, daß auch in diesem Falle das Reichsheer so wenig, als vor etlichen Jahren nach dem Siege bei Wien, sich zu jenem Zwecke werde brauchen lassen. Auf's Ernstlichste ermahnte er den Kurfürsten, jedenfalls seinerseits wieder seine Pflicht im Türkenkrieg um des Vaterlandes und der armen bedrängten Leute willen zu thun. Dagegen war ihm das Recht der protestantischen Stände, dem Kaiser in einem Religionskrieg Widerstand zu leisten, jetzt über allen Zweifel erhaben. Der Kaiser, sagte er, wäre in einem solchen Krieg gar nicht Kaiser, sondern Kriegsknecht des Papstes. Er berief sich darauf, daß auch einst im Volk Israel fromme Männer den Regenten entgegengetreten seien: und die deutschen Fürsten haben nach ihrer Verfassung dem Kaiser gegenüber mehr Rechte. Schon im Naturrecht endlich war ihm begründet, daß ein Vater Weib und Kind gegen öffentlichen Mord zu schützen habe; und den Kaiser, der notorisch unrechte Gewalt vornehme, stellte er einem Mörder gleich. Uebrigens erklärte er in einem öffentlichen Schreiben, in welchem er die evangelischen Pfarrer zum Gebet um Frieden ermahnte: Darum, daß die Papisten ihr Vorhaben hinausführen sollten, sei er, falls nicht Gott eine Wunderplage thun wolle, ganz unbesorgt. Er sorgte nur, 540 daß daraus ein Krieg werden möchte, der nicht aufhöre und Deutschland im Grunde verderbe.

Aber der Kaiser war nicht so eifrig und vorsichtiger als sein Vizekanzler. Er schickte einen andern Vertreter nach Deutschland, der vielmehr einem Ausbruch des Kampfes vorbeugen sollte. Dieser ließ sich im April 1539 bei Verhandlungen in Frankreich zu einem Uebereinkommen herbei, wonach die Prozesse, welche noch bis jetzt beim Reichsgericht in kirchlichen Angelegenheiten gegen Protestanten eingeleitet worden waren, suspendirt werden und auf einer Versammlung der deutschen Stände auserwählte fromme Theologen und Laien »auf eine löbliche christliche Vereinigung handeln« sollten.

In denselben Tagen, am 17. April, raffte der Tod nach kurzer Krankheit den Herzog Georg von Sachsen hinweg. Sein Land fiel an seinen Bruder Heinrich, der in seinem bisherigen eigenen kleineren Gebiete schon seit Jahren ihm zum Schmerz den evangelischen Gottesdienst hergestellt und die von ihm vertriebenen Ketzer aufgenommen hatte. Denn er hinterließ keine männlichen Leibeserben. Zwei Söhne hatte er schon als Knaben verloren. Sein ihm gleichgesinnter Sohn Johann war vor zwei Jahren als junger Mann ohne Kinder gestorben. Sein noch übriger Sohn Friedrich war geistesschwach, wurde von ihm nach des Bruders Tod doch noch vermählt und starb wenige Wochen nachher. Ihm folgte kurz darauf der unglückliche Vater und Landesherr. Luther äußerte über ihn, daß er in's ewige Feuer dahin sei, während er ihm wohl noch Leben und Bekehrung gewünscht hätte. Uns erscheint sein Ende um so tragischer, da wir den aufrichtigen Eifer anerkennen müssen, mit welchem er auf seinem Standpunkt Gott zu dienen sich befleißigte und gern auch eine Besserung des kirchlichen Lebens herbeigeführt hätte, dabei trotz aller Strenge gegen die Ketzer doch nie zu rohen Gewaltthaten und Grausamkeiten sich fortreißen ließ. Man hat von ihm noch Gebete und religiöse Reden, die er selbst verfaßt und 541 niedergeschrieben hat. Er las die Bibel und wünschte, als Luthers Uebersetzung erschien, daß »der Mönch die Bibel vollends deutschte und darnach hinginge, wo er wolle«.

So war der alte und immer neu angeregte Hader zwischen Luther und dem Herzog zu Ende. Im ganzen Herzogthum wurde sogleich durch die Berufung evangelischer Geistlicher, durch gottesdienstliche Verordnungen und durch eine Kirchenvisitation nach dem Vorbild der kursächsischen die Reformation durchgeführt. Als Heinrich sich in Leipzig feierlich huldigen ließ, berief er dorthin Luther und Jonas. Luther hielt am Vorabend des Pfingstfestes, den 24. Mai 1539, eine Predigt in der Hofkapelle jener Pleißenburg, in der er einst vor Georg mit Eck disputirt hatte, und am folgenden Nachmittag noch eine in der Thomaskirche (Vormittags getraute er sich wegen Leibesschwäche nicht zu predigen). Laut verkündigte er jetzt in jener Predigt auf Grund des Pfingstevangeliums, daß die Kirche Christi nicht da sei, wo man jetzt toll »Kirche, Kirche« schreie ohne Gottes Wort, nicht bei Papst, Cardinälen und Bischöfen, sondern da, wo man Christus liebe und sein Wort halte und so er selbst in den Seelen wohne. Einer Beziehung auf die speziellen bisherigen Zustände Leipzigs und des Herzogthums und auf die Wendung, die Gott hier herbeigeführt habe, enthielt er sich. Wir aber erinnern uns hier seines 1532 gesprochenen Wortes (oben S. 483): »Wer weiß, was Gott, ehe denn zehn Jahre um sind, thun wird?« – Gar bald übrigens gaben dann die großen Herren des sächsischen Hofes und Adels, während sie das Bekenntniß des neuen Landesherrn angenommen hatten, Luthern Anlaß zu bittern Klagen über Raubsucht, religiöse Gleichgiltigkeit, unbefugte und tyrannische Uebergriffe in's Gebiet der Kirche.

Neben Sachsen war schon auch Kur-Brandenburg im Begriff zum Protestantismus überzugehen. Kurfürst Joachim I. hielt so streng an der alten Kirche fest, daß seine evangelisch 542 gesinnte Gattin Elisabeth nach Kursachsen geflohen war, wo sie eine vertraute Freundin von Luthers Haus wurde. Als er aber 1535 gestorben war, schloß sich zuerst der jüngere Sohn Johann mit der Neumark den Schmalkaldischen Verbündeten an. Jetzt that nach längerem Bedenken auch der ältere, ruhigere und mehr am Alten hängende Bruder, Joachim II., im Einverständniß mit seinen Ständen und dem Landesbischof Jagow den entscheidenden Schritt: am 1. November 1539 ließ er sich von diesem öffentlich das Abendmahl unter beiden Gestalten reichen.

Unter solchen Umständen entschloß sich auch der Kaiser, dem wesentlichen Inhalt jener Frankfurter Uebereinkunft Kraft zu geben. Er schrieb eine Versammlung nach Speier aus, »um die Dinge dahin zu richten, daß der langwierige Zwiespalt der Religion einmal zu christlicher Vergleichung gebracht werde«. Wegen einer Seuche, die sich dort zeigte, wurde sie nach Hagenau verlegt. Hier fand sie im Juni 1540 wirklich statt.

Inzwischen erlaubte sich der rüstigste Vorkämpfer des Protestantismus, Landgraf Philipp, eine Handlung, die geeignet war, mehr als alle möglichen Versuche der Gegner dem Ansehen der evangelischen Kirche zu schaden und ihren Bekennern Verlegenheit zu bereiten. Er hatte in früher Jugend (1523) eine Tochter des Herzogs Georg von Sachsen zur Frau genommen, den unbedachten Beschluß bald bereut, da sie unliebenswürdigen Wesens und auch mit unangenehm leiblichen Eigenschaften behaftet sei, und dann für sein heißes Blut so, wie es bei Kaisern und Fürsten nur allzu häufig war und ihnen kaum verdacht wurde, in anderweitigem Umgang Ersatz gesucht. Die ernsten religiösen Anregungen, die er erhielt, wirkten in dieser Beziehung so viel, daß ihn Gewissensbisse peinigten: er hatte, wie er jetzt klagte, deshalb seit der Zeit des Bauernkriegs, ein einziges Mal ausgenommen, nicht mehr gewagt, zum Tische des Herrn zu gehen. Aber seine Lüste 543 zu bewältigen, reichten jene nicht hin. Die Bibel selbst, die er fleißig las, schien ihm einen Ausweg zu bieten. Wie vor ihm wiedertäuferische Schwärmer gethan, hielt er sich an die alttestamentlichen Vorgänge von Abraham und andern frommen Männern, denen mehr als Eine Frau gestattet gewesen sei, während auch das Neue Testament dem kein Verbot entgegenstelle. Mit all seiner Energie und Hartnäckigkeit griff er diesen Gedanken vollends auf und hielt ihn fest, als er bei seiner Schwester, der Herzogin Elisabeth zu Rochlitz, ein Fräulein Margarethe von der Saal kennen lernte und lieb gewann. Nur in der Ehe konnte sie ihm zu eigen werden. Ihre Mutter forderte sogar von ihm, daß bei der Vermählung Luther, Butzer und Melanchthon, oder wenigstens zwei von diesen Theologen und ein Kursächsischer und Herzoglich sächsischer Gesandter als Zeugen gegenwärtig sein sollten. Die Zustimmung der Theologen und die seines vornehmsten Verbündeten Johann Friedrich fand auch er unerläßlich. Zuerst gewann er den vielgewandten Butzer; diesen schickte er im Dezember 1539 mit seinen Aufträgen nach Wittenberg.

Er berief sich auf die innere Noth, in der er sich befinde, in der er auch nicht mehr mit gutem Gewissen in den Krieg ziehen und nicht mehr fremde Laster strafen könne, zugleich auf jene Zeugnisse der heiligen Schrift. Dazu fügte er die an sich ganz richtige Bemerkung: der Kaiser und die Welt lassen ihm und jedermann zu, in offenkundiger Unzucht zu leben; so, meinte er, verbieten sie, was Gott zulasse und sehen bei dem, was Gott verbiete, durch die Finger. Uebrigens galt eine Doppelehe auch der damaligen Christenheit nicht für etwas ganz Unerhörtes. Namentlich konnte Philipp auf die Angabe eines alten Kirchenhistorikers, dessen Glaubwürdigkeit von der Kirche nicht bezweifelt wurde, sich berufen, wornach der christliche römische Kaiser Valentinian II. eine zweite Frau zur ersten genommen und dies auch Andern durch ein Gesetz gestattet hatte. Auch 544 hielt man wohl den Papst für befugt, Dispens hiefür zu ertheilen.

Darauf brachte Butzer dem Landgrafen aus Wittenberg ein Gutachten Luthers und Melanchthons vom 10. Dezember zurück. Sehr bestimmt erklärten ihm diese: es sei der ursprünglichen Schöpfung gemäß und auch von Jesus anerkannt, »daß ein Mann nicht mehr denn ein Weib habe«, und sie, die Prediger des göttlichen Wortes haben den Befehl, die Ehe und alle menschliche Sachen »auf die erste und göttliche Einsetzung zu richten und so viel möglich darin zu halten, auch männiglich von aller Aergerniß abzuwenden«. Eindringlich ermahnten sie ihn auch, das unzüchtige Treiben nicht wie die Welt für eine geringe Sünde zu halten, und stellten ihm ohne Umschweif vor, daß ihm, wenn er seiner bösen Neigung nicht widerstehen wolle, auch mit einem zweiten Eheweib nicht geholfen sein werde. Aber neben allen Mahnungen und Warnungen, die sie ihm ertheilten, meinten nun doch auch sie zugeben zu müssen, daß, »was vom Ehestand zugelassen sei im Gesetz Mose, im Evangelio nicht verboten sei«; demnach blieben sie zwar dabei, daß man eine ursprüngliche Ordnung in der Kirche als Gesetz festhalten müsse, hielten jedoch eine Dispensation aus ganz besonders dringenden Gründen auch jetzt noch für möglich. Daß ein solcher bei Philipp wirklich vorliege, sprachen sie nicht aus; sie wollten, daß er die Sache im eigenen Gewissen ernstlich weiter bedenke. Aber für den Fall, daß er da bei seinem Beschluß bleibe, versagten sie ihm den Dispens nicht und forderten nur, daß er dann die Sache geheim halte, des Aergernisses und möglichen Mißbrauches wegen.

Luther selbst hat jene Folgerung aus dem alten Testament und hiemit die Zulässigkeit einer Doppelehe für Christen nachher nicht mehr gelten lassen. Seine damalige Entscheidung können Freunde des evangelischen und lutherischen Bekenntnisses nur beklagen. Mit diesem selbst hat sie nichts 545 zu schaffen. Anstatt aus dem sittlichen Wesen der Ehe, von dem das Neue Testament für uns genügend zeugt, die Folgerungen zu ziehen, die dieses freilich nicht ausdrücklich ausspricht, hat Luther damals an den Buchstaben sich gehalten, in welchem er eine solche Aussprache freilich nicht fand; zugleich verkannte er mit allen Theologen seiner Zeit den Unterschied sittlicher Reife und Erkenntniß zwischen dem neuen Bund und zwischen dem Standpunkt des alten und auch seiner besten Genossen.

Philipp aber freute sich des Gutachtens und erhielt jetzt auch von seiner Ehefrau die Einwilligung dazu, daß er eine zweite nähme.

Im folgenden März hielten die Protestanten wieder eine Besprechung mit einander in Schmalkalden, um über ihr Verhalten bei den kirchlichen Ausgleichungsversuchen sich zu verständigen. Der Kurfürst zog hiezu Melanchthon bei, während er Luther, seinem Wunsch gemäß, damit verschonte. Da lud Philipp jenen unter irgend einem Vorwand nach dem nahen Rothenburg an der Fulda ein. Dort angelangt mußte er am 4. März 1540 mit Butzer Zeuge der Vermählung des Landgrafen mit Margarethe werden. Luthern dankte Philipp einige Wochen nachher für das »Mittel«, das für ihn zugelassen worden sei und ohne welches er »in ganze Verzweiflung« gefallen wäre. Den Namen seiner jetzigen Frau hat er vorher auch den Wittenbergern noch geheim gehalten; jetzt kündigte er Luthern an, daß es eine seinem eigenen Weib verwandte tugendreiche Jungfrau sei, und daß er sich freue mit Gott und Ehren sein Schwager zu sein.

Bald aber wurde das unerhörte Ereigniß ruchbar. Das Aergerniß war unter den Evangelischen nicht geringer als unter ihren Gegnern, welche sich freuten. Vor allem begehrte der herzoglich-sächsische Hof Auskunft darüber, welchem Philipps erste Frau so nahe verwandt und welcher damals auch wegen eines Erbhandels in Spannung 546 mit diesem war. Philipps ganze Stellung war bedroht: Bigamie war nach den Gesetzen des Reiches ein schweres Verbrechen. Dazu hörte Luther jetzt mit Unwillen, daß man ihm die Noth Philipps, der er nachgeben zu dürfen meinte, übertrieben habe. Dieser dagegen wollte jetzt, da ein völliges Verbergen nicht mehr möglich war, seine Ehe öffentlich machen und öffentlich vertheidigen. Er wagte gar einen Gedanken daran, daß, wenn seine Verbündeten sich in dieser Sache von ihm lossagen würden, er noch Gunst und Nachsicht beim Kaiser sich verschaffen könnte. Es kam zu sehr unangenehmen, peinlichen Erörterungen zwischen ihm, Johann Friedrich und Herzog Heinrich von Sachsen.

Inzwischen nahte der Tag für die Hagenauer Zusammenkunft. Auch dorthin wurde Melanchthon vom Kurfürsten gesandt. Als er aber auf der Reise dorthin in Weimar, wo der Fürst sich befand, am 13. Juni eintraf, brach er krank zusammen und schien schnell seinem Ende entgegenzugehen. Ihn erdrückte Angst und Anfechtung über den bösen Handel des Landgrafen, wie auch der Kurfürst vorwurfsvoll diesem selbst schrieb, »daß Meister Philippen Melanchthon darob solche bekümmerliche Gedanken zu Gemüth gezogen«, und er nun zwischen Leben und Sterben liege. Der Kurfürst ließ Luther aus Wittenberg herbeirufen. Er fand den Kranken theilnahmlos und wie der Welt schon ganz abgestorben daliegen. Erschrocken sprach er: »Behüt Gott, wie hat mir der Teufel dies Organon geschändet«. Dann trat der treue, mannhafte Freund für seinen hochgeschätzten Genossen mit Gebet vor Gott, indem er ihm, wie er selbst es nachher ausdrückte, den Sack vor die Thür warf und ihm mit allen den Verheißungen aus seinem eigenen Wort die Ohren rieb. Den Melanchthon ermahnte er und gebot ihm, gutes Muthes zu sein, weil Gott nicht den Tod des Sünders wolle und er Gotte noch mehr dienen müsse, verwies ihm, daß er selbst lieber jetzt abschiede, 547 ließ ihm, als er allmählich mehr Leben zeigte, Essen zubereiten und drohte ihm, als er es ablehnte: Du mußt mir essen, oder ich thue dich in Bann. Allmählich erholte sich der Kranke an Seele und Leib. Luther durfte einem andern Freund melden: »wir haben ihn todt gefunden, durch ein offenbares Gotteswunder lebt er.«

Luther wurde dann von seinem Fürsten noch nach Eisenach mitgenommen, um ihn bei den Nachrichten, die derselbe dort aus Hagenau erwarten wollte, zu berathen. Eben daselbst hatten er und Kanzler Brück auch eine ernste Besprechung mit hessischen Abgesandten. Sie bestanden diesen gegenüber darauf, daß die Verhandlung, welche Philipp wegen seiner Ehe mit den Theologen gehabt, wie ein Beichtgeheimniß bewahrt werden und daß er sich gefallen lassen müsse, wenn seine zweite Ehe vor der Welt und gemäß dem öffentlichen Gesetz für ein bloßes Concubinat gelte. So mußte er sich doch entschließen, den Fragen, welche deshalb gegen ihn laut wurden, möglichst mit unbestimmten Aeußerungen oder zweideutigen Wendungen sich zu entziehen. Er lief dann auch persönlich nicht weiter Gefahr. Aber in seinem Auftreten blieb eine Befangenheit und Verlegenheit noch unvermeidlich, und größer und bleibender war der Schaden, den die evangelische Sache hier erlitten hatte.

Die Versammlung in Hagenau nahm Luthers Thätigkeit nicht weiter in Anspruch. Man beschloß dort, erst im Spätherbst nach fernerer Vorbereitung auf einer Zusammenkunft in Worms die religiösen und kirchlichen Fragen wieder vorzunehmen; friedfertige und verständige Männer sollten von beiden Seiten hiezu bestellt werden. So durfte Luther gegen Ende Juli's aus Eisenach heimreisen, unzufrieden, wie er an seine Frau schrieb, mit dem Hagenauer Reichstag, wo Arbeit und Kosten umsonst verschwendet worden seien, aber glücklich darüber, daß Melanchthon aus dem Grabe wiedergebracht werde.

548 In Worms wurden dann die Verhandlungen, an denen dort namentlich Melanchthon und Eck theilnahmen, noch weiter vertagt auf einen Reichstag, den der Kaiser persönlich bald nach Beginn des Jahrs 1541 in Regensburg abhalten wollte. Hier wurde am 27. April ein Religionsgespräch eröffnet.

Luther hegte von allen solchen Verhandlungen im Hinblick auf die längst bewährten Gesinnungen der Gegner immer nur geringe Erwartungen. Er wies auf das unschuldige Blut hin, das längst die Hände Kaiser Karls und König Ferdinands bestecke. Doch stieg während des Wormser Tages auch noch der Gedanke in ihm auf, daß, wenn nur des Kaisers Sinn richtig stünde, aus dieser Versammlung thatsächlich ein deutsches Conzil werden könnte. Er sah die Gegner mit geheimen bösen Anschlägen umgehen und fürchtete, daß manche der Glaubensgenossen, wie damals auch Landgraf Philipp, die Sache zu leicht nehmen, die nicht eine Komödie unter Menschen, sondern eine Tragödie zwischen Gott und Satan sei. Er freute sich aber auch wieder, daß die feindliche Lüge und Hinterlist durch ihre eigene Albernheit zu Schanden werden müsse und daß Gott selbst die große Katastrophe des Schauspiels bewirken werde. Jener Befürchtung gegenüber erklärte er, daß er wenigstens in nichts gegen seine eigene Ueberzeugung sich werde hineinziehen lassen. »Eher,« sagte er, »wollte ich die Sache wiederum zu mir nehmen und allein, wie im Anfang, stehn; wir wissen, daß es Gottes Sache ist, der wird es hinausführen; wer nicht nach will, der bleibe dahinten.«

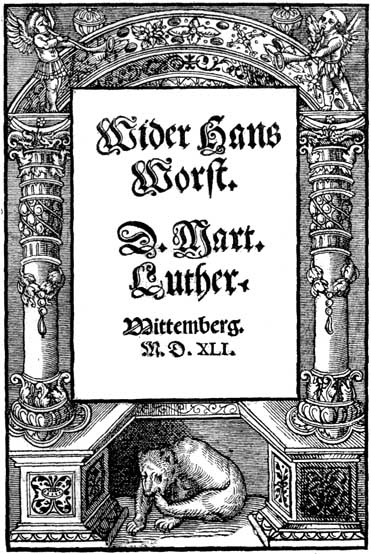

Zwischen dem Wormser und Regensburger Tage nahm er 1541 mit seiner alten Schärfe und mit einer Derbheit, die sein gewöhnliches Maß noch überstieg, in einem erbitterten Schriftwechsel das Wort, der damals zwischen dem eifrig katholischen, übrigens sittlich bei Freund und Feind anrüchigen Herzog Heinrich von Braunschweig-Wolfenbüttel und zwischen Johann Friedrich und Landgraf Philipp, den 550 Häuptern des schmalkaldischen Bundes ausgebrochen war. Er veröffentlichte gegen jenen ein Büchlein »Wider Hans Worst«. Der Herzog hatte ihm nämlich nachgesagt, daß er seinen eigenen Landesherrn Hans Wurst zu nennen sich erlaube. Luther versicherte hiegegen, daß er diesen Namen nie einem einzelnen Menschen, Freund oder Feind, beigelegt habe, wandte ihn aber jetzt auf den Herzog selbst an, indem er bemerkte, daß man darunter einen groben Tölpel verstehe, der klug sein wolle und doch ungereimt und ungeschickt rede und thue. Und nicht blos als einen solchen Tölpel wollte er ihn darstellen, sondern als einen ruchlosen Menschen griff er ihn an, der, während er jene Fürsten verlästere und für Gottes Ordnungen zu streiten vorgebe, selbst offenkundig Ehebruch treibe, übermüthige Tyrannei und Gewaltthat verübe, Mordbrennerei in den Landen seiner Gegner anstifte u. s. w. Mit seinen Lästerungen gegen Johann Friedrich und die Evangelischen überhaupt wollte er ihn sich heiser und zu Tode schreien lassen und nur antworten mit dem leichten Wörtlein: »Teufel, du leugst; Hans Worst, wie leugest du, o Heinz Wolfenbüttel, welch ein unverschämter Lügner bist du; speiest viel und nennest nichts, lästerst und beweisest nichts.« Zugleich aber wurde Luthers Schrift eine Schutzschrift für Reformation und Protestantismus überhaupt: hier und nicht im Papstthum sei die wahre und alte ursprüngliche christliche Kirche. Ihm selbst kam sein Ton gegen Heinrich, als er die Schrift nach dem Druck wieder las, gar noch zu milde vor: er meinte, ein Kopfleiden habe sein Ungestüm darniedergehalten.

Abb. 50: Titelblatt.

Eben zu jener Zeit hatte er einen heftigen neuen Krankheitsanfall durchzumachen. Er selbst beschrieb es dem in Regensburg befindlichen Melanchthon als einen »Fluß im Kopfe«, verbunden nicht blos mit beängstigendem Schwindel, woran er jetzt überhaupt zu leiden pflegte, sondern auch mit Taubheit und unerträglichen Schmerzen, so daß es ihm, was bei ihm nicht leicht vorkomme, Thränen 551 ausgepreßt und er zu Gott um ein Ende der Pein oder Ende seines Lebens gerufen habe. Eine reiche Entleerung des Ohres von Eiter brachte ihm in der Karwoche Erleichterung, doch blieb er noch lange Zeit sehr leidend und angegriffen. Seinem Fürsten, der ihm den eigenen Leibarzt zur Hilfe schickte, dankte er am 25. April mit dem Beifügen: »Ich hätte wohl gern gesehen, daß mich der liebe Herr Jesus hätte mit Gnaden weggenommen, der ich doch nun mehr wenig nutze bin auf Erden.« Seine Rettung schrieb er den Fürbitten bei, mit welchen Bugenhagen in der Kirche für ihn angehalten habe.

Während er so seinen Kopf noch gar krank und untüchtig fühlte, mußte er über die Vorbereitungen des Regensburger Religionsgespräches und dann über die Ergebnisse desselben sich äußern.

Schöne Hoffnungen schienen hier nun doch für den Sieg des Evangeliums sich zu eröffnen. Man hatte in Wahrheit einmal friedliche und verständige Männer auch auf der katholischen Seite mit den Verhandlungen beauftragt. Nicht ein Eck, der freilich auch zu den Mitgliedern des Colloquiums gehörte, sondern der fromme, milde und gebildete Theolog Julius von Pflug und der Kurfürstlich Cölnische Rath Gropper, der mit ihm ernstlich nach Reformen und Einigung strebte, waren die Hauptpersonen; und als päpstlicher Gesandter war Contarini anwesend, der von lautern religiösen Motiven bewegt war und sich der tieferen, evangelischen Auffassung der Heilslehre zugewandt hatte. Mit ihnen wirkten Melanchthon und Butzer zusammen. Die für den evangelischen Standpunkt wichtigsten Fragen, nämlich nicht über äußeres Kirchenthum und kirchliche Gewalt, sondern über des Menschen Heilsbedürftigkeit und Heilsweg, über Sünde, Gnade, Rechtfertigung wurden vorangestellt. Und es wurde gemeinschaftlich anerkannt, daß die gläubige Seele allein auf die uns geschenkte Gerechtigkeit Christi sich stütze und nicht wegen eigener Würdigkeit oder 552 Werke, sondern um seinetwillen von Gott gerechtfertigt oder für gerecht angenommen werde.

Nie sind zuvor, nie nachher wieder protestantische und katholische Theologen in diesen Grundlehren sich so nahe gekommen, ja so mit einander eins geworden, wie hier. Und die Katholischen waren hiemit vom mittelalterlich-scholastischen Boden entschieden auf den evangelischen übergetreten. Ein Schritt, der besonders klar wird, wenn man die vom Regensburger Gespräch angenommenen Sätze mit der katholischen Entgegnung gegen das Augsburger Bekenntniß v. J. 1530 vergleicht.

Dennoch finden wir nicht, daß Luther durch die Nachrichten aus Regensburg sich besonders gehoben fühlte. Die Formel, über die man dort sich verglich, schien ihm ein »weitläufig und geflickt Ding«. Neben dem Glauben, der doch allein rechtfertige, war ihm zu viel von der Wirksamkeit, die derselbe üben müsse, neben der Gerechtigkeit, welche den Gläubigen durch Christus zu theil werde, zu viel von der eigenen Rechtschaffenheit, die sie zugleich erlangen müssen, die Rede. An sich hat auch er solche Thätigkeit und Rechtbeschaffenheit gelehrt und gefordert. Die gegenwärtige Zusammenstellung der Sätze aber schien ihm dazu angethan, diejenige Bedeutung für's Heil, welche Christus und der Glaube allein haben, wieder zu verdunkeln. Und sein Hauptbedenken sehen wir in einem Hinweis auf Eck ausgedrückt, der ja auch zu der Formel seine Unterschrift geben mußte: der, sagte Luther, werde ja doch nimmermehr bekennen, vorher anders, als jetzt gelehrt zu haben, und werde dann auch die neuen Sätze nach seinem alten Sinn zu deuten wissen. Man setze so nur ein Stück neuen Tuches auf einen alten Rock, und der Riß werde ärger (Matth. 9, 16).

Ein entscheidendes Urtheil über die Annahme oder Nichtannahme eines Vergleichs wurde ihm indessen erspart. Denn unter den katholischen Reichsständen fand dieser, so weit er bei dem Gespräche durchgegangen war, zu starken 553 Widerspruch. Und bei dem Colloquium selbst konnten sich weiterhin, namentlich als es zur Frage über die Messe und Transsubstantiation fortschritt, die Mitglieder nicht mehr einigen: es scheiterte so doch an den Punkten, welche für die Herrlichkeit des äußeren Priesterthums und Kirchenthums die wichtigsten waren und bei denen ein auch schon durch Conzilbeschluß bestätigtes Dogma hätte preisgegeben werden müssen.

Am 11. Juni erschien bei Luther im Namen derjenigen protestantischen Stände, welche vorzugsweis Einigung erstrebten, noch eine Gesandtschaft aus Regensburg, an ihrer Spitze Fürst Johann von Anhalt: er möge sich doch damit einverstanden erklären und dahin wirken, daß jene im Gespräch verglichenen Artikel Geltung behalten und wegen der noch unverglichenen wenigstens irgend welche friedliche duldsame Auskunft getroffen werde. Luther wollte solche Duldung immerhin sich gefallen lassen, wenn der Kaiser einmal jene Artikel über die Heilslehre predigen lassen wollte, wobei er den Protestanten eine fortwährende Polemik des Wortes mit Bezug auf die noch streitigen Punkte offen hielt. Der Kaiser aber wollte jene Artikel nur mit der Bestimmung gut heißen, daß ein Conzil die schließliche Entscheidung darüber geben und inzwischen alle Streitschriften in Sachen der Religion verboten sein sollten; und von Seiten der katholischen Stände wurde auf dem Widerspruch auch gegen jene Artikel beharrt. Luthers eigene Meinung ging immer wesentlich dahin, daß nicht zu trauen und nicht zu hoffen sei, wenn nicht die Gegner Gott die Ehre geben und offen bekennen, daß sie jetzt anders als bisher gelehrt haben wollen; der Kaiser müßte bekennen, daß er in den letzten zwanzig Jahren so viele fromme Leute nach seinem Edict habe morden lassen.

Das Colloquium blieb hiernach fruchtlos. Der Reichstag aber schloß dennoch erfolgreich für die Protestanten, 554 indem der Kaiser ihnen den Nürnberger Religionsfrieden nach ihrem Wunsch bestätigte.

Der Hauptgrund, der den Kaiser insoweit zur Mäßigung und Nachgiebigkeit bewegte, war wieder die Türkennoth. Mit Bezug auf diese hat denn auch Luther jetzt wieder mit ernsten, gewichtigen Worten an sein Volk sich gewandt. Er veröffentlichte eine »Vermahnung zum Gebet wider den Türken«, welche lehrte und ermahnte, wie man eine Zuchtruthe Gottes in diesem erkennen und zugleich nach Gottes Befehl wider ihn in den Kampf ziehen solle. Aus derselben Zeit stammt sein Gesang für die Christengemeinde »Erhalt uns Herr bei deinem Wort und steu'r des Papsts und Türken Mord« u. s. w. Als eine Steuer für den Türkenkrieg umgelegt wurde, bat er selbst den Kurfürsten, ihn mit seinem kleinen Besitze nicht davon auszunehmen; er möchte, sagte er, wenn er nicht zu alt und schwach wäre, gerne »persönlich unter dem Haufen sein«. Ferner gab er 1542 eine schon aus älterer Zeit stammende Widerlegung des Koran für seine Deutschen heraus, damit sie erkenneten, was für ein schändlich Ding des Mahomed Glaube sei und sich nicht berücken lassen, ob sie auch nach Gottes Fügung den Türken siegen sehen, ja gar in seine Gefangenschaft gerathen sollten.