|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Luther unter Johann Friedrich. Die Jahre 1532–34.

olitischer Friede war es, was Luther in der schweren Zeit des Augsburger Reichstages doch noch für sein Volk und seine Kirche zu erlangen gehofft hatte. Ein solcher war ihm jetzt in Folge politischer Verhältnisse und Entwicklungen zu Theil geworden, bei denen er selbst nur insofern mitgewirkt hatte, als er durch seinen Rath die protestantischen Reichsstände zu aller möglichen Mäßigung anhielt. So sah er in diesem Erfolg eine höhere Fügung, für die man Gott nie genug danken könne. Er hat für die übrige Zeit seines Lebens diesen Frieden weiter genießen dürfen und, so viel an ihm war, zu seiner Erhaltung beigetragen. Im Genusse desselben hat er auf 475 der Grundlage weiter gearbeitet, die unter Friedrich des Weisen Schutz von ihm gelegt und auf welchen unter Kurfürst Johann der erste kirchliche Neubau aufgeführt worden war.

olitischer Friede war es, was Luther in der schweren Zeit des Augsburger Reichstages doch noch für sein Volk und seine Kirche zu erlangen gehofft hatte. Ein solcher war ihm jetzt in Folge politischer Verhältnisse und Entwicklungen zu Theil geworden, bei denen er selbst nur insofern mitgewirkt hatte, als er durch seinen Rath die protestantischen Reichsstände zu aller möglichen Mäßigung anhielt. So sah er in diesem Erfolg eine höhere Fügung, für die man Gott nie genug danken könne. Er hat für die übrige Zeit seines Lebens diesen Frieden weiter genießen dürfen und, so viel an ihm war, zu seiner Erhaltung beigetragen. Im Genusse desselben hat er auf 475 der Grundlage weiter gearbeitet, die unter Friedrich des Weisen Schutz von ihm gelegt und auf welchen unter Kurfürst Johann der erste kirchliche Neubau aufgeführt worden war.

Es war ihm noch längere Zeit für diese Thätigkeit gegeben, als er selbst gedacht. Wir mußten schon wiederholt nicht blos von seinen Gedanken an einen nahen Tod reden, sondern auch von schweren Krankheitsanfällen, die ihn wirklich damit bedrohten. Kehrten solche auch in den nächsten Jahren nicht ebenso gefährlich wieder, so blieb ihm doch jetzt immer das Gefühl leiblicher Schwäche, eines frühen Gealtertseins, einer Erschöpfung durch Arbeit und Kampf, die ihn nicht mehr leisten ließ, was er zu leisten wünschte. Was sein leibliches Leiden betrifft, so hören wir ihn namentlich immer wieder über Schwäche des Kopfes und Schwindel klagen, wodurch er besonders des Morgens zur Arbeit unfähig werde. Er konnte Freunden gegenüber in den Ruf ausbrechen: »Ich lebe so unnütz dahin, daß ich wunderbaren Haß gegen mich selbst bekomme; ich weiß nicht, wo die Zeit so vergeht und ich so wenig ausrichte; – ich werde nicht den Jahren, aber den Kräften nach abgelebt«. Die Bitte an einen auswärtigen Freund, ihn wieder einmal zu besuchen, begründete er damit, daß er bei seinem Befinden immer denken müsse, es möchte plötzlich der letzte Besuch sein. Kein Wunder, wenn dann auch seine natürliche Erregbarkeit und Reizbarkeit oft noch krankhaft gesteigert wurde. Aber immer sah er seinem Abschied aus dieser »bösen Welt« mit Freuden entgegen, und so lang er noch in ihr zu wirken hatte, hielt er alle seine Kräfte in Spannung, wie für seinen nächsten Beruf, so für die allgemeinen kirchlichen Aufgaben, die auch jetzt immer wieder an ihn herantraten.

Die glückliche Gemeinschaft, welche zwischen dem Reformator und seinem Landesherrn bestand, währte unter Johanns Sohn und Nachfolger Johann Friedrich im vollsten 476 Maße fort. Dieser, 1503 geboren, hatte schon als heranreifender Jüngling Luthers Lehre mit herzlicher Hingebung aufgenommen und an ihn wie an einen geistlichen Vater sich angeschlossen. Dem entsprach bei Luther eine vertrauliche gemüthliche Haltung ihm gegenüber, bei der er doch den »Durchlauchtigsten Fürsten« und »Gnädigsten Herrn« nie vergaß. Als der noch junge Mann die Regierung antrat und einige Tage nach seines Vaters Tod in Wittenberg erschien, wo er Luther sogleich im Schloß predigen ließ und zu Tisch lud, sprach dieser wohl gegen Freunde die Befürchtung aus, daß die vielen Rathgeber, die er habe, üble Einwirkungen auf ihn versuchen möchten und er ihnen erst noch Lehrgeld werde zahlen müssen. Es möchten, sagt er, viel Hunde um ihn bellen, daß er taub werde und Andere nicht hören könne; namentlich möchten jene wohl den Männern der Kirche abhold sein und wenn einer von diesen vermahnen wollte, schreien: was sollte der Schreiber zu rathen wissen? Aber sein Verhältniß zum Fürsten blieb ungestört. Mit Freuden sah er, daß derselbe überall die Zügel anzuziehen beginne, die sein milder Vater zu sehr nachgelassen habe, und hoffte, daß, wenn Gott ein paar Jahre Frieden schenke, Johann Friedrich tüchtige Reformen in der Regierung vornehmen und nicht blos gebieten, sondern auch vollziehen werde.

An der vertrauten Freundschaft des Kurfürsten mit Luther nahm auch seine Gemahlin Sibylle, eine jülich'sche Prinzessin, theil. Er war seit 1526 mit ihr vermählt, nachdem über seine Verheirathung auch Luther zu Rath gezogen worden war und vor einem unnöthigen Zögern und Aufschieben, wo Gott einen grüßen wolle, gewarnt hatte. In welches gemüthliche Verhältniß sie bald zu Luther und zugleich zu seiner Frau trat, zeigt uns z. B. ein Brief, den sie im Januar 1529, während ihr Gemahl verreist war, an Luther richtete. Sie will da ihm, als ihrem »günstigen Liebhaber des tröstlichen Gotteswortes«, nicht 477 bergen, daß sie jetzt, weil ihr herzallerliebster Herr und Gemahl nicht bei ihr sei, gar langweilige Zeit habe, sich deshalb gerne von Luther etwas trösten ließe und mit ihm ein wenig fröhlich wäre, aber in dem fernen Weimar hierauf verzichten müsse und so alles, auch Luther und seine liebe Frau, dem lieben Gott befehlen und auf ihn hoffen wolle; schließlich bittet sie ihn: »Ihr wollet Euer liebes Weib von unsertwegen ganz gnädiglich grüßen und viel tausend guter Nacht sagen, und wann es Gottes Wille wäre, so möchten wir einmal gerne bei ihr sein und wären wohl sehr gerne bei Euch, als bei Eurem lieben Weibe, das sollt Ihr Euch gänzlich zu uns versehen allezeit.« Für ähnliche Grüße und freundliche Fragen nach seinem und seiner Familie Befinden hatte ihr Luther auch noch in seinen letzten Lebensjahren zu danken.

Dem Kurfürsten konnte Luther im zehnten Jahr seiner Regierung feindseligen Nachreden gegenüber öffentlich und zuversichtlich das Zeugniß geben: »Da ist, Gott Lob, ein züchtiges ehrliches Leben und Wandel, ein wahrhaftiger Mund, eine milde Hand, Kirchen, Schulen, Armen zu helfen, ein ernstes, beständiges, treues Herz, Gottes Wort zu ehren, die Bösen zu strafen, die Frommen zu schützen, Friede und gut Regiment zu halten; und ist der Ehestand so rein und löblich, daß es ein schön Exempel sein kann allen Fürsten, Herren und Jedermann, ein christlich still Frauenzimmer, das einem Kloster, wie man zu rühmen pflegt, gleich ist: da höret man täglich Gottes Wort, gehet zur Predigt, betet und lobet Gott, will nicht sagen, wieviel der Kurfürst selbst lieset und schreibet alle Tage.« Nur das konnte und wollte Luther den Nachreden gegenüber nicht entschuldigen, daß derselbe zu Zeiten über Tisch sonderlich mit Gästen einen Trunk zu viel thue, wie denn das Sauflaster leider nicht allein den Hof, sondern ganz Deutschland habe; doch sei Johann Friedrichs Leib eines großen Trunkes wenigstens vor Andern mächtig, und den Trunk ausgenommen werden 478 auch Feinde bei ihm eitel große Gaben Gottes und allerlei Tugend eines löblichen Fürsten und züchtigen Ehemannes finden. Luthers persönliche Beziehung zum Kurfürsten erweckte in ihm kein Bedenken, so den Tadel wie das Lob öffentlich in einer Schrift auszusprechen. –

In seinen akademischen Vorlesungen beschäftigte sich Luther seit dem Jahre 1531 wohl durch eine Reihe von Semestern hindurch wieder mit Paulus' Brief an die Galater. Er hatte ihn schon vor dem Ablaßstreit und während desselben vorgenommen, um die große Wahrheit von der Gerechtigkeit aus dem Glauben, die in ihm so kurz und gewaltig enthalten ist, den Zuhörern und Lesern auseinanderzusetzen und an's Herz zu legen. Sie ist ihm die Grundwahrheit geblieben. In voller Reife und Klarheit und in der alten Frische, Kraft und Innigkeit trug er sie jetzt aufs Neue eingehend vor. Seine Vorlesungen, mit einem Vorwort von ihm durch den Wittenberger Caplan Rörer 1535 herausgegeben, enthalten für uns die größte, klassische Ausführung seiner an das Paulinische Wort sich anschließenden Heilslehre. Im Eingang zu diesen Vorlesungen sprach er aus: es sei nichts Neues, was er geben wolle, da der ganze Paulus durch Gottes Gnade jetzt bekannt sei; aber die größte Gefahr sei noch immer die, daß der Teufel die Lehre von jenem Glauben wieder verdränge und seine Lehre von menschlichen Werken und Satzungen aufs Neue einschwärze; nie könne jene genug behandelt und eingeschärft werden, mit ihr falle alle Wahrheitserkenntniß, mit ihr blühe die ganze Religion, der Gottesdienst, die Ehre Gottes. Im Vorwort zum Drucke sagt er: »in meinem Herzen regiert jener eine Artikel, der Glaube an Christus; aus welchem, durch welchen und zu welchem hin alle meine theologischen Gedanken bei Tag und Nacht hinfließen und wiederfließen.« Unter Freunden äußert er über den Galater-Brief: »Das ist meine Epistel, der ich mich verlobt habe; sie ist meine Käthe von Bora.«

479 Im Predigen vor der Gemeinde wurde er jetzt doch durch seine Gesundheitsumstände sehr gehemmt. Dagegen pflegte er seit dem Frühjahr 1532 zu Haus, vor seiner Familie, dem Gesinde und Freunden, sonntägliche Predigten zu halten. Aus solchen ist später seine »Hauspostille« hervorgegangen.

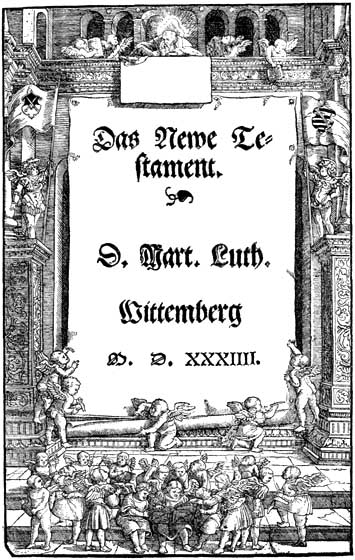

Die größte theologische Arbeit aber, mit der er seinem ganzen Volke dienen wollte, blieb für ihn auch jetzt noch die Fortsetzung und der endliche Abschluß des Bibelwerkes. Nachdem er die Uebersetzung der Propheten, die besonders viel Mühe und Fleiß gekostet hatte, im Jahr 1532 herausgegeben, waren nur noch die alttestamentlichen Apokryphen übrig oder die Bücher, welche er selbst in seiner Bibelausgabe als diejenigen bezeichnete, so der heiligen Schrift nicht gleich gehalten und doch nützlich und gut zu lesen seien. Wohl ließ ihn die Arbeit an diesen mitunter aufseufzen. So schrieb er im November 1532, während er vollauf mit dem Sirach-Buche beschäftigt war, an Freund Amsdorf, daß er in drei Wochen aus dieser Tretmühle loszukommen hoffe; dem deutschen Gewande jedoch, in welches er die Spruchweisheit dieses Buchs gekleidet hat wird Niemand etwas von Mühseligkeit oder Verdruß anmerken. So lange und mit so vielen Unterbrechungen auch sein Werk sich hinzog, so ist's doch ganz ein Werk aus Einem Guß und Fluß geworden und zeigt bis zu Ende, wie der Uebersetzer in seinem Gegenstand lebte und webte und zugleich in der lebendigsten Beziehung zu dem Volke blieb, für das er schrieb und dessen Sprache er redete. 1534 war endlich die ganze deutsche Bibel im Drucke fertig, und schon das folgende Jahr erforderte eine neue Auflage. Vom Neuen TestamentEs folgt die Abbildung des Titelblatts zu diesem Neuen Testament und des über dem »Evangelion Sanct Matthes« stehenden Bildes, welches den schreibenden Evangelisten in gut deutscher Umgebung darstellt., mit welchem Luther 482 begonnen hatte, waren bis zum Jahre 1533 schon 16 Originalausgaben und über 50 verschiedene Nachdrucke erschienen.

Abb. 46: Das Neue Testament aus der Gesammtausgabe der Bibel-Uebersetzung. Wittenberg 1534.

Abb. 47: Die erste Illustration aus dem N. Testament von 1534: Evangelion Sanct Matthes.

Für die kirchlichen Bedürfnisse und Nothstände hoffte Luther von der Energie seines neuen Landesherrn eine kräftige Durchführung der Visitationen, durch welche jetzt ein neues geordnetes Kirchenwesen hergestellt war, die aber doch viele Schäden mehr erst aufgedeckt als geheilt, und ja auch noch nicht einmal über alle Parochien sich ausgebreitet hatten. Schon durch Kurfürst Johann war Luther mit Jonas und Melanchthon zu einem Gutachten über die Wiederaufnahme derselben aufgefordert worden, und noch vier Tage vor seinem Tode erließ der Fürst eine darauf bezügliche Verfügung an seinen Kanzler Brück. Johann Friedrich brachte wirklich schon im ersten Jahr seiner Regierung im Einverständniß mit seinem Landtage die neue Visitation in Gang. Sie sollte jetzt besonders auch auf eine bessere Zucht unter den Gemeindegliedern hinarbeiten: gegen Völlerei, Unzucht, leichtfertiges Schwören, Zaubereisünden u. s. w. Luther und auch Melanchthon wurden nicht mehr selbst für den Dienst als Visitatoren in Anspruch genommen; statt Luthers kam Bugenhagen in die Commission für den sächsischen Kreis. Seine eigenen Anschauungen und Aussichten in Betreff der Volkszustände blieben trübe. Er beklagte, daß das Evangelium so wenig Frucht trage den Mächten des Fleisches und der Welt gegenüber, erwartete darin auch keine große und allgemeine Aenderung durch kirchengesetzliche Maßregeln, legte vielmehr das Hauptgewicht doch immer nur auf treue Verkündigung des göttlichen Wortes, den Erfolg Gott anheimgebend. Es waren besonders Adelige und Bauern, denen er offenes oder geheimes Widerstreben gegen dieses Wort vorwerfen mußte. So rief er in einem Brief an Spalatin 1533 aus: »O wie schändlich undankbar ist unsere Zeit! überall conspiriren Adelige und Bauern in unserem Land gegen das Evangelium 483 und genießen dabei die Freiheit desselben, so übermüthig sie können; hie wird Gott richten!« Ueber Gleichgiltigkeit und Sittenlosigkeit hatte er übrigens auch schon in seiner nächsten Nähe, bei seinen Wittenbergern, zu klagen. So richtete er hier am Johannisfeiertag 1534 nach seiner Predigt eine scharfe Mahnung an die Trinker, die während der Zeit des Gottesdienstes in den Wirthshäusern lärmen, und eine Ermahnung an den Magistrat, pflichtmäßig gegen sie einzuschreiten, um nicht Strafe von Seiten des Kurfürsten oder von Seiten Gottes auf sich zu ziehen.

Unmittelbar neben Kursachsen fielen jetzt auch die Anhaltischen Lande ganz dem evangelischen Bekenntniß zu, welchem der Fürst Wolfgang in Köthen längst treu ergeben war und zugleich knüpften sich dort für Luther neue und innige Freundschaftsbande gleich denen, welche zwischen ihm und seinem Kurfürsten bestanden. Anhalt Dessau nämlich stand unter drei Neffen Wolfgangs, Johann, Joachim und Georg. Sie hatten ihren Vater frühe verloren. Zu Vormündern hatte der eine den streng katholischen Kurfürsten von Brandenburg, der andere den Herzog Georg von Sachsen, Georg den Cardinal Erzbischof Albrecht. Georg, 1507 geboren, erhielt schon 1518 eine Domherrnstelle in Merseburg und wurde dann zu Magdeburg Dompropst. Der Cardinal hatte schon von seinem Knabenalter her besondere Freude an ihm wegen seiner trefflichen Anlagen, und seinem Amt machte er durch Treue, Eifer und Lauterkeit Ehre. Die neue Lehre bereitete ihm schwere innere Kämpfe: seine theologischen Studien zeigten ihm, wie schlecht es mit den Fundamenten des römischen Kirchenthums bestellt sei; jene waren ihm verdächtig gemacht worden, als ob sie mit ihrer evangelischen Freiheit und ihrer Glaubensgerechtigkeit zu Aufruhr und Sittenlosigkeit führe. Aber sie gewann ihn, als er sie in ihrer reinen Gestalt durch die Augsburger Confession und die von Melanchthon verfaßte Apologie derselben kennen lernte, während jene für den 484 Augsburger Reichstag abgefaßte katholische Widerlegungsschrift ihn anwiderte. Mit ihm wandten sich ihr seine beiden Brüder zu, deren fromme Gesinnung so wenig wie die seinige auch von Gegnern bestritten werden konnte. Im Jahre 1532 machten sie Luthers Freund Nikolaus Hausmann zu ihrem Hofprediger und luden Luther und Melanchthon zu sich nach Wörlitz ein. Georg nahm darauf selbst kraft des Amtes, das er als Magdeburger Probst und Archidiakonus bekleidete, die Visitation vor und ließ die Candidaten für Predigtämter in Wittenberg prüfen. Luther rühmte die drei Brüder als »aufrichtigste Fürsten, fürstlichen und christlichen Gemüths«, wie sie denn auch von feinen, gottesfürchtigen Eltern erzogen seien. Er blieb durch Briefe und Besuche in engem, vertraulichem Verkehr mit ihnen. Bei Joachim gab ihm besonders auch eine Neigung zur Schwermuth, woran dieser litt, Anlaß dazu. Wie er ihn mit geistlichem Trost aufrichtete, so erinnert er ihn auch, daß er in Reden, Sang, Spiel, Scherz u. s. w. Erfrischung suchen dürfe und müsse. So schrieb er ihm z. B. i. J. 1534: »Freude und guter Muth in Ehren und Züchten ist die beste Arznei eines jungen Menschen, ja aller Menschen. Ich, der ich mein Leben mit Trauern und Sauersehen habe zubracht, suche jetzt und nehme Freude an wo ich kann . . . . Freude in Sünden ist der Teufel, aber Freude mit guten Leuten in Gottesfurcht, Zucht und Ehren gefällt Gott; Ew. Fürstl. Gnaden seien nur immer fröhlich beide inwendig in Christo selbst und auswendig in seinen Gaben und Gütern; er will's so haben und giebt darum uns seine Güter, sie zu gebrauchen, daß wir sollen fröhlich sein und ihn loben ewiglich.«

Auch durch diese Jahre endlich zogen sich, wenn gleich mit weniger Lebhaftigkeit geführt, die Verhandlungen über die großen allgemein kirchlichen Angelegenheiten, über eine Herstellung der Eintracht in der abendländischen christlichen Kirche und eine Einigung inmitten des Protestantismus fort.

485 Mit der Verheißung eines Conzils und bis auf ein Conzil hin war der Religionsfrieden geschlossen. Noch vor dem Schlusse des Jahres 1532 erreichte es der Kaiser bei Papst Clemens in persönlicher Conferenz mit ihm in Bologna, daß derselbe wirklich die Berufung eines Conzils ankündigte. Er drängte ihn dazu, indem er ihm bange machte vor einer besonderen deutschen Nationalsynode, zu welcher bei einem eigensinnigen Widerstreben des Papstes gegen ein Conzil auch gut altgläubige Stände des deutschen Reiches sich entschließen konnten und von welchem dann eine Einigung der deutschen Nation gegen den päpstlichen Stuhl zu befürchten war. Er wußte freilich wohl, wie sehr der heilige Vater bei seiner Zusage darauf aus war, sie doch nicht halten zu müssen. Dieser schickte jetzt auch einen eigenen Gesandten an die deutschen Fürsten, um Vorbereitungen für das Zugesagte zu treffen; der Kaiser gab demselben einen Gesandten seinerseits bei: zur Controle sowohl, wie zur Unterstützung.

Nachdem diese auch bei Johann Friedrich in Weimar erschienen waren, berieth sich der Kurfürst über ihr Anbringen mit Luther, Bugenhagen, Jonas und Melanchthon, indem er am 15. Juni 1533 persönlich nach Wittenberg kam und sich dann auch ein schriftliches Gutachten ausstellen ließ. In der päpstlichen Einladung zum Conzil war ausgesprochen, daß es, wie man in Deutschland forderte, ein freies christliches Conzil sein, und zugleich, daß es nach dem alten Brauch wie von Anbeginn an gehalten werden sollte. Da erklärte denn Luther: Dieser Satz »mucke« im Dunkeln als ein halber Engel und ein halber Teufel. Denn wenn mit dem »Anbeginn« wirklich die ersten christlichen Versammlungen wie die apostolische Apostelgesch. Kap. 15 gemeint wären, so müßte das bevorstehende Conzil frei und ohne Rücksicht auf die späterhin gehaltenen Conzile nach Gottes Wort richten; ein Conzil dagegen, das nach bisherigem Brauch, wie z. B. das Constanzer gehalten werde, 486 sei ein Conzil wider Gottes Wort nach menschlichem Dünkel und Muthwillen. Indem der Papst das von ihm gemeinte Conzil ein freies nenne, verspotte er den Kaiser, die Bitte der Evangelischen und die Reichstagbeschlüsse. Derselbe könne auch unmöglich ein christliches und freies leiden, denn er sehe wohl, wie er selbst da herunterfallen müßte. Luthers Rath ging schließlich kurz dahin, sich vorsichtig nur auf die nothwendigsten Aeußerungen zu beschränken und Weiteres abzuwarten. Er erklärte: »Ich halt's für das Beste, daß man jetzt nicht weiter handle, denn was nöthig und glimpflich ist und keine Ursache dem Papst oder Kaiser gebe Unglimpf auf uns zu schieben; machen sie denn oder machen sie nicht ein Conzilium, so kömmt That und kömmt auch Rath«. Und bald wurde klar genug, daß wenigstens Clemens keines machen wollte. Er traf jetzt Verabredungen mit König Franz, der wieder mit Unternehmungen gegen die Macht Karls V. umging, ließ sich von diesem den Wunsch, daß das Conzil unterbleiben möge, vortragen und zeigte im März 1534 den deutschen Fürsten an, daß er des Königs Wunsche gemäß die Einberufung des Conzils zu vertagen beschlossen habe.

Wie fest er selbst – mit oder ohne Conzil – auf seinem vollen Widerspruch gegen das römische Kirchenthum beharre, gab indessen Luther durch verschiedene neue Schriften eben jetzt zu erkennen. So namentlich durch sein Buch »Von der Winkelmesse und Pfaffenweihe«. Ueber die Privatmessen und das Opfer des Leibes Christi, das in ihnen dargebracht werden sollte, sprach er jetzt aus, daß hier, wo man Christi Ordnung so völlig verkehre, wohl Christi Leib gar nicht gegenwärtig sei, sondern bloßes Brod und bloßer Wein in eitler Abgötterei vom Priester angebetet und Andern zur Anbetung vorgehalten werde. Er weiß, man werde ihm da »getrollet kommen mit den Worten: Kirche, Kirche, Brauch, Brauch«, wie man ihm einst auch bei seinem Angriff auf den Ablaß geantwortet habe; aber auch 487 den Ablaß habe weder Kirche noch Brauch aufrecht erhalten können. In der Kirche erkennt er auch unter dem Papstthum noch eine heilige Stätte an: denn noch habe sie die Taufe, die Verlesung des Evangeliums, das Gebet, den apostolischen Glauben u. s. w. Aber wie in den schärfsten Schriften seines reformatorischen Kampfes spricht er auch jetzt wieder aus: an solch heiliger Stätte stehe nun der teuflische Gräuel und habe sie so durchdrungen, daß man zwischen ihm und ihr nur noch durch das Licht des heiligen Geistes zu unterscheiden vermöge. Jenen Messe haltenden Pfaffen und dem stinkenden Salböl, mit dem sie geweiht seien, stellt er wieder das allgemeine christliche Priesterthum und evangelische Predigtamt gegenüber. Er ist auch mit Bezug hierauf in seinen Prinzipien fest geblieben, so wenig er auch die Masse der Gemeindeglieder dem schon durch die Taufe ihnen verliehenen priesterlichen Charakter treu bleiben sah und so sehr er bei der Bestellung und äußeren Verfassung des Amtes sich nach den gegebenen Zuständen und geschichtlichen Bedingungen hatte richten müssen. Er wiederholt so auch jetzt: »Eitel Priester und Pfaffen werden wir alle in der Taufe geboren; darnach nimmt man aus solchen geborenen Pfaffen und beruft oder erwählet sie zu solchen Aemtern, die von unser aller wegen solch Amt ausrichten sollen.« Auch in der Feier des Gottesdienstes und in der wahren christlichen Messe will er jenes allgemeine Priesterthum zur Geltung gebracht haben und beruft sich dafür auf den wirklichen Gottesdienst der evangelischen Gemeinde: »Da,« sagt er, »tritt vor den Altar unser Pfarrherr oder Diener, im Pfarramt recht und öffentlich berufen; der singt öffentlich und deutlich die Ordnung Christi, im Abendmahl eingesetzt, nimmt das Brod und Wein und theilet's aus in Kraft der Worte Christi; und wir knieen neben, hinter und um ihn her, Mann, Weib, Jung, Alt, Herr, Knecht, Frau, Magd, allesammt heilige Mitpriester, durch Christi Blut geheiligt; und in solcher unserer 488 priesterlichen Ehre sind wir da, haben (wie Offenb. Joh. Kap. 4 gebildet ist) unsere goldenen Kronen auf den Häuptern, Harfen in der Hand und goldene Rauchfässer, und lassen unseren Pfarrherrn nicht für sich die Ordnung Christi sprechen, sondern er ist unser aller Mund und wir Alle sprechen sie mit ihm von Herzen und mit aufgerichtetem Glauben zu dem Lamm Gottes, das uns speiset mit seinem Leib und Blut.«

Erasmus gab 1533 eine Schrift heraus, worin er auf seine Weise für Herstellung der Eintracht in der Kirche zu wirken suchte, indem er nämlich ermahnte, die praktischen Mißbräuche abzustellen und in den Lehrstreitigkeiten Nachgiebigkeit zu zeigen, dabei aber immer seine Unterthänigkeit gegen die Kirche versicherte. Ihm gegenüber traf Luther in der Vorrede, die er zu einer Gegenschrift des Marburger Theologen Corvinus schrieb, den Hauptpunkt ganz richtig. Erasmus, sagte er, stärke nur die Papisten, denen es um eine sichere Wahrheit für die Gewissen nicht zu thun sei, die vielmehr immer nur schreien: »Kirche, Kirche, Kirche!« Denn auch er erkläre nur immer, der Kirche folgen zu wollen, während er Alles an sich zweifelhaft und ungewiß lasse. »Was,« fragt Luther, »soll man mit den guten Seelen machen, die, durch's Wort der göttlichen Wahrheit gebunden, offenbar schriftwidrige Lehre nicht glauben können? sollen wir ihnen sagen, man muß auf den Papst hören, damit Friede und Eintracht bestehe?« Wenn dann Erasmus eine Eintracht im Glauben durch gegenseitiges Nachgeben zu erzielen wünschte, so erklärte Luther dies schon deßwegen für unmöglich, weil ja die Gegner eben mit ihrem Pochen auf die kirchliche Autorität ein Nachgeben ihrerseits absolut verweigerten. Was aber eine »Eintracht der Liebe« betreffe, so fand er eine Mahnung dazu für die Evangelischen nicht nöthig: denn sie seien alles bereit zu thun und zu leiden, wenn man ihnen nur nichts wider den Glauben auferlege; nach dem Blute der Gegner haben sie nie 489 gedürstet, während diese mit Feuer und Schwert sie verfolgen möchten. – In Erasmus selbst sah Luther, wie wir schon früher bemerkten, nur noch einen Skeptiker, der mit seiner Unterwürfigkeit gegen die Kirche nur Ruhe und Sicherheit für sich und seine Studien und geistigen Genüsse suche. In diesem Sinne überschüttete er ihn dann 1534 in einem zur Veröffentlichung bestimmten Brief an Amsdorf, wozu dieser ihn veranlaßt hatte, mit Vorwürfen, die er gewiß in aufrichtigem Eifer aussprach, bei denen aber sein Eifer ihn zu einer unbefangenen Würdigung des Gegners und Lectüre seiner Schriften nicht mehr kommen ließ. Den bösen Geist des Erasmus sah er bei andern Männern weiter wirken, denen auch der wahre Charakter der römischen Kirche offenbar geworden sei und die sich ihr doch wieder ergeben haben. So bei seinem früheren Freunde Crotus, der jetzt in Cardinal Albrechts Dienst gegangen war und als dessen »Tellerlecker«, wie Luther ihn nannte, auf die Reformation schmähte, und bei dem Theologen Georg Witzel, einem Schüler Wittenbergs und des Erasmus, der früher sogar einer Hinneigung zum Bauernaufstand und zu Zweifeln an der Lehre von der Dreieinigkeit sich verdächtig gemacht hatte, jetzt aber nur noch eine Reformation nach Erasmus' Ideen haben wollte und zu den bedeutendsten schriftstellerischen Gegnern der lutherischen Reformation gehörte. Luther selbst hielt es jedoch für überflüssig, nach dem, was er über den Meister gesagt hatte, noch eigens gegen untergeordnete Vertreter dieser Richtung sich zu wenden.

Neben Luthers Polemik gegen den Katholizismus im Großen haben wir endlich noch einmal Reibungen zwischen ihm und Herzog Georg zu erwähnen. Dieser hatte 1532 evangelisch gesinnte Einwohner von Leipzig und Oschatz des Landes verwiesen, verfügte ferner, daß Jedermann über ein jährliches Erscheinen bei der kirchlichen Beichte sich ausweisen müsse, und trieb dann noch 70 bis 80 Leipziger, die sich nicht fügen wollten, mit ihren Familien aus. Luther 490 schickte den Ausgetriebenen Trostbriefe und den Bedrohten Mahnungen und Weisungen zu, welche in die Oeffentlichkeit kamen. Georg erhob deshalb beim Kurfürsten gar die Klage gegen ihn, daß er bei seinen Unterthanen Aufruhr anstifte. Nur um so schärfer äußerte sich Luther wieder in einer öffentlichen Verantwortung, während Georg den Cochläus gegen ihn schreiben ließ. Weiteres wurde durch eine Einigung abgeschnitten, zu welcher die beiden Fürsten über verschiedene zwischen ihnen streitige Dinge im November 1533 sich entschlossen: darin wurden auch ihre Theologen zum Frieden angehalten. Für die Zukunft aber hatte Luther dort den bedrängten Glaubensgenossen in Leipzig ein gewichtiges Wort zugesprochen, indem er sie erinnerte, welch große und unerwartete Dinge Gott seit dem Wormser Reichstag gethan und wie viele blutdürstige Verfolger er seither schon weggerafft habe: »Laßt uns,« sagte er, »eine kleine Weile harren, was Gott machen will; wer weiß, was Gott nach dem Reichstag zu Augsburg, ehe denn zehn Jahre um sind, thun wird?«

So wenig aber Luther auch jetzt von einer Nachgiebigkeit in Sachen des Glaubens oder von Unterwerfung unter ein katholisches Conzil alten Schlages hören wollte, so treulich wollte er an jener »politischen Eintracht« halten. In treuer gemein christlicher und gut deutscher Gesinnung begleitete er die deutschen Truppen, welche gegen die Türken zogen, und hoffte, daß der Kaiser diese gar zu Boden werfen werde. Er reflectirte nicht darüber, welche Gefahren doch ein entscheidender Sieg Karls V. über seine äußeren Feinde sogleich für die deutschen Protestanten zur Folge haben werde und wie diese daher bei seinen Kriegen wenigstens in ihrem Hoffen und Wünschen getheilt sein müßten. Er sah in ihm wieder nur den »lieben frommen Kaiser«. Gleichen Erfolg wünschte er ihm dem bösen französischen Widersacher gegenüber. Dem Papste warf er besonders auch die stets böswillige Gesinnung gegen ihn vor: allezeit 491 seien so die Päpste den Kaisern feind gewesen und haben die frömmsten Kaiser verrathen und sich aufs muthwilligste wider sie gesetzt.

Philipp von Hessen ging zu Anfang des Jahres 1534 mit dem für den Protestantismus so erfolgreichen Plane um, das Land Würtemberg mit Waffengewalt aus den Händen König Ferdinands wieder an den dort vertriebenen Herzog Ulrich zu bringen. Wir fanden Ulrich, dem der schwäbische Bund 1519 auf ein Urtheil des Kaisers und Reiches hin das Land genommen und dem Haus Oesterreich zugewendet hatte, schon 1529 beim Landgrafen, mit welchem er dem Marburger Gespräch beiwohnte und dessen kirchliche Gesinnungen er jetzt theilte. Seither hatte der schwäbische Bund sich aufgelöst und Philipp ergriff den günstigsten Augenblick, um zu Gunsten seines Freundes einzuschreiten. Der König von Frankreich sagte Hilfe zu und in Deutschland war namentlich auch den gut katholischen Baiern eine Schwächung der österreichischen Macht ganz erwünscht. An Luther, an dessen öffentlichem Urtheil so viel gelegen und dessen Gewissensrathschläge namentlich bei Kurfürst Friedrich so einflußreich waren, ließ Philipp vorher durch Pfarrer Ottinger in Kassel eine Mittheilung ergehen, weil jener vielleicht sonst über seine Kriegsrüstungen unrecht berichtet werden möchte, als ob er etwas wider kaiserliche Majestät vor hätte: er gedenke vielmehr nur den Herzog Ulrich »nach Inhalt aller Billigkeit vor Gott und kaiserlicher Majestät auf Recht einzuführen und einzusetzen«, sei auch »keiner Rotterei oder Secte anhängig«; das, schrieb Ottinger, wolle er Luthern »als aus Befehl seiner Fürstl. Gnaden nicht verhalten«. Luther aber protestirte bei einer Conferenz zwischen seinem Kurfürsten und dem Landgrafen in Weimar gegen einen Bruch des Landfriedens, der dem Evangelium einen Schandgleck anhänge, und der Kurfürst blieb dann wirklich dem Unternehmen ferne. Doch Philipp führte dasselbe rasch und glücklich durch. Ferdinand, der 492 in Abwesenheit des Kaisers ohne Hilfe war, erkannte im Vertrag von Kadan den Herzog an und dieser schritt dann in Würtemberg zu den kirchlichen Reformen. Luther erkannte jetzt die offenbare Hand Gottes darin, daß wider alle Erwartung Nichts verdorben und wieder Frieden hergestellt sei: Gott werde die Sache auch zu Ende führen.

Indessen hielten die Schmalkalder Verbündeten ihren Bund kräftig aufrecht und waren darauf bedacht, sich noch weiter zu verstärken und für alle Fälle bereit zu machen. Ein Bedenken, ob sie auch gegen den Kaiser, wenn er ihnen den Frieden bräche, ihre Waffen wenden dürften, störte sie nicht mehr. Die Bedrängniß, worein der Landgraf durch den in Würtemberg ausgeführten Schlag den König Ferdinand versetzt hatte, kam auch ihnen zu gute: Ferdinand versprach im Vertrag von Kadan, sie gegen Prozesse, welche das Reichsgericht trotz des Religionsfriedens noch immer gegen sie annahm, zu sichern, während dagegen Johann Friedrich und seine Verbündeten ihn jetzt als römischen König anerkannten.

Und in dem durch den Bund vertretenen Interesse, dem römischen Katholizismus und seinen Drohungen eine genügende fest geschlossene Macht entgegenzustellen, wurden nun auch jene Einigungsversuche innerhalb des Protestantismus weiter verfolgt, für welche Butzer fortwährend thätig war und auf welche unter den Fürsten Landgraf Philipp den höchsten Werth legte.

Luther ließ in seiner Auffassung des Zwinglianismus und in seiner Haltung zu der Gesammtrichtung, zu welcher er diesen rechnete, sich auf keine Weise umstimmen, wenn er auch weiterhin bekannte, daß er über Zwingli's Persönlichkeit durch die persönliche Begegnung in Marburg freundlicher urtheilen gelernt habe. So stellte er in einer Warnung die er im Dezember 1532 an Bürgermeister und Rath der Stadt Münster richtete, wieder Zwingli, Münzer und weitere Häupter der Wiedertäuferei als Schwärmer 493 zusammen, über welche Gott gerichtet habe und wies darauf hin, daß, wer einmal Zwinglisch, Münzerisch oder wiedertäuferisch geworden sei, gar leicht auch aufrührerisch werde und ins weltliche Regiment greife. Zu Anfang des folgenden Jahres veröffentlichte er einen »Brief an die zu Frankfurt am Main«, um dort Zwingli'schen Lehren und Umtrieben entgegenzuwirken, warnte auch die Augsburger vor ihren Predigern, sofern diese mit ihm in der Lehre vom Sacrament eins zu sein vorgeben und es doch nicht seien. Er ließ sich nicht mehr auf Polemik gegen den Inhalt der ihm gegenüberstehenden Lehre ein. Es bewegte ihn auch nicht sowohl die Sorge um den Sieg der eigenen Lehre, den er zuversichtlich Gott anheim gestellt haben wollte, als vielmehr die Befürchtung, daß unter dem Schein der Uebereinstimmung mit ihm der Irrthum eingeschwärzt und überhaupt in einer so wichtigen, heiligen Sache Trügerei geübt werden möchte. Dieser Argwohn kam ihm immer auch wieder Butzern gegenüber.

Jenen Geist, der Münzer und die Wiedertäufer beseelte, sah er dann eben jetzt in Ueberfülle die bösen und entsetzlichen Früchte treiben, die er überhaupt von ihm erwarten zu müssen überzeugt war. In Münster nämlich, wo seine Warnung erfolglos geblieben war, gewannen die Wiedertäufer seit dem Februar 1534 die Oberhand. Sie, die im Besitze des wahrhaft geistigen und geistlichen Christenthums zu sein behaupteten, richteten dort ein Reich der Heiligen mit toller, sinnlicher Schwärmerei, grobem Fleischesdienst und wildem Blutdurst auf, das im folgenden Jahre durch Truppen des Bischofs und des Reiches gestürzt wurde und dann auch den Ausschluß des Protestantismus aus der ihrem Bischof wieder unterworfenen Stadt zur Folge hatte. Luther äußerte damals in einem Brief mit Bezug auf die Zwinglische »Sacramentirerei«: »Gott wolle dieses Aergerniß gnädig abthun, damit es nicht kräftig, wie das Münsterische, müsse abgethan werden«.

Abb. 48: Butzer nach dem alten Reusner'schen Original-Holzschnitte.

494 Butzer aber ließ sich nicht abschrecken noch ermüden. Er wollte die Einigung in der Lehre, die zwischen Luther und den zum schwäbischen Bunde zugelassenen Oberdeutschen in Wahrheit schon erreicht sei, auch noch entschieden zur Anerkennung und öffentlichem Ausdruck gebracht haben. Er bemühte sich und hoffte, auch die Züricher und andern Schweizer zu belehren, daß sie, wie es allerdings der Fall war, in Luthers Sätze einen zu crassen Sinn hineinzulegen pflegen und sie zu möglichster Annäherung auch in ihren eigenen Sätzen zu bestimmen. Sie ließen sich indessen nicht weiter bringen, als zu dem Bekenntniß, daß des Herrn Leib im Abendmahl zur Speise für die gläubigen Seelen wahrhaft gegenwärtig sei, und waren gegen seine Vermittlungsversuche von ihrem Standpunkte kaum weniger mißtrauisch, als Luther von dem seinigen aus. Dem Landgrafen stellte Butzer vor, daß die mit ihm verbündeten oberdeutschen 495 Städte in der Lehre einig geworden seien und daß auch den Schweizern nur daran gelegen sei, aus dem Herrn und seinem Leib keine »Bauchspeise« werden zu lassen, was ja auch Luther keineswegs wolle. Denn wenn dieser auch sage, daß man Christi Leib mit dem Mund esse, so habe er doch selbst erklärt, daß der Mund freilich nur an's Brod und nicht an diesen Leib selbst hinreiche und daß jener Satz nur der sacramentlichen Einigkeit wegen auszusagen sei, sofern nämlich der Mund das Brod esse, mit welchem der Leib im Sacrament zusammen sei. Die Sache laufe nur noch auf einen Wortstreit hinaus; sie sei so schwer beizulegen, weil man »einander zu weit verschimpft und dem Teufel gegeben habe«.

Landgraf Philipp schrieb an Luther, und dieser sprach jetzt auch wieder mit Wärme sein eigen Verlangen nach einer »beständigen Einigkeit« aus, in der man gegen den übermäßigen Trotz der Papisten zusammenhielte; nur warnte er auch wieder davor, daß die Sache »im Grund gebrechlich und ungewiß« bleiben möchte. Dann veranstaltete jener mit Luthers Zustimmung eine Besprechung zwischen Melanchthon und Butzer in Kassel auf den 27. Dezember 1534. Zu ihr schickte nun Luther ein »Bedenken, ob eine Einigkeit zu machen sei oder nicht«, worin er diejenigen Sätze seiner Lehre, auf die wir Butzer vorhin hindeuten hörten, mit geflissentlicher Bestimmtheit und Schärfe wiederholte. Die Sache sollte eben nicht ungewiß oder zweideutig bleiben. Als aber Butzer auch jetzt dem, was Luthers eigentliche Meinung sei, beistimmte und eine Erklärung darüber, daß des Herrn Leib wahrhaftig gegenwärtig sei und doch nicht eine Speise für den Bauch werde, an ihn nach Wittenberg schickte, gab Luther im Januar 1535 das Gutdünken ab: weil jene oberdeutschen Prediger der (Augsburger) Confession gemäß lehren wollen, könne und wisse er solche Concordia für seine Person nicht auszuschlagen; und weil sie deutlich bekennen, daß Christi Leib wahrhaftig 496 und wesentlich dargereicht und gegessen werde, wisse er, wenn ihr Herz stehe, wie die Worte lauten, diese Worte nicht zu strafen. Er wollte nur, weil unter seinen eigenen Genossen noch zu viel Mißtrauen sein werde, die Concordia nicht so plötzlich abgeschlossen haben, sondern hiefür noch Zeit lassen zu allseitiger Beruhigung. »So,« sagte er, »könnten indeß die Unseren den Argwohn oder Grollen sänften, darnach endlich fallen lassen; und wenn sich alsdann das trübe Wasser auf beiden Theilen gesetzt, könnte man eine rechte beständige Einigkeit beschließen.« Von den Schweizern war bei diesen Verhandlungen völlig abgesehen.

Hiebei mußten Butzer und Philipp sich einstweilen noch gedulden: war es doch schon ein wichtiger Schritt vorwärts! Dieses Einigungswerk trat dann zugleich mit dem Conzil, welches zur Einigung der Gesammtkirche dienen sollte, für die nächsten Jahre von Luthers Leben und Wirken vollends in den Vordergrund.