|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Es ist dem Leser vermutlich bekannt, daß im Innern Afrikas Geld noch wenig verbreitet ist. Auf den deutschen Stationen ist es zum Teil gelungen, Kupfermünzen in Geltung und Umlauf zu bringen. Im übrigen wird es ersetzt, entweder durch Muscheln, wie z. B. in Uganda durch Kaurimuscheln, oder durch Tauschwaren. Diese zerfallen, wenn ich von Gewehren und Schießmaterial absehe, in drei große Gruppen: in Stoffe, Perlen und Draht. Stoffe sind fast überall an den Mann zu bringen. Es gibt zwar verschiedene Qualitäten, aber gerade die minderwertigste ist, da dies ja auch im Interesse der Händler lag, am meisten verbreitet. Ich spreche hier nur von weißen Stoffen, denn die bunten Tücher sind im wesentlichen für den Reisenden nur Geschenk- und Tauschlasten.

Viel unbequemer als Stoffe sind Perlen. Hier heißt es, sich genau an der Küste bei den farbigen Händlern, die viel im Innern reisen, zu erkundigen, welche Perlen in der betreffenden Gegend zurzeit gangbar sind. Man kann Perlen genug haben, um ein Königreich zu kaufen und muß doch verhungern, wenn die Eingeborenen sie nicht lieben. Und dabei sind die Unterschiede in Größe wie Farbe oft nur ganz klein. Viele Warundi nehmen z. B. keine Stoffe, wenden sich sogar mit Hohn ab, wenn man sie ihnen anbietet, sondern nur eine kleine, rote Perle, sim-sim genannt. Eine ähnliche, die nur eine feine Nuance heller und ein klein wenig größer ist, verschmähen sie. Es ist nicht immer der Geschmack oder die Mode, die bei manchen Stämmen oft wechselt, wodurch die Eingeborenen sich für gewisse Perlen bestimmen lassen, sondern bisweilen auch das Material, aus dem sie die Fäden zur Aufreihung der Perlen bereiten müssen. Mir ist ein Stamm am Westufer des Tanganika bekannt, der nur große Ringelperlen nimmt, die in Ermangelung geeigneten Grases auf Fellstreifen gereiht werden. Aus alledem geht hervor, daß man Perlen am besten nur dann mitführt, wenn man, wie ich, in ein Land kommt (Urundi), das Stoffe verschmäht oder genau über die gangbare Sorte orientiert ist.

Draht geht fast überall als Tauschware, doch ist er sehr teuer, da er nur in größeren Stücken abgegeben und deshalb nur sparsam mitgeführt werden kann. Auch werden nicht alle Stärken angenommen. Natürlich gibt es noch eine ganze Reihe von Dingen – ich nenne nur Musikinstrumente, Spiegel usw. –, die man wohl gelegentlich als Tauschware benutzen kann; ihre Verwendbarkeit hängt aber so sehr vom Zufall ab, daß kein Händler oder Forscher sie bei der Aufstellung seines Reisebudgets ernsthaft in Betracht ziehen kann. Dagegen sind sie als Geschenke ausgezeichnet zu gebrauchen. Überflüssig zu bemerken, daß heute fast im ganzen Schutzgebiet Bargeld den Tauschverkehr abgelöst hat.

Bagamojo, 29. Juli. Ich bin jetzt mit der Anwerbung der Leute und Verpackung der Lasten ziemlich fertig. Meine persönliche Ausrüstung, die, wie man mir in Berlin versprochen hatte, gleich zu Trägerlasten verpackt werden sollte, kam in solchem Kunterbunt an, daß ich noch alles einmal verpacken mußte. Und da weder Inhaltsverzeichnisse noch Konnossemente mitgekommen waren, hatte ich dies Vergnügen sogar zweimal, einmal hier und einmal auf dem Zollamt in Daressalam. Außerdem hatte man in Berlin keine Ahnung, daß man möglichst viele Kisten von ungefähr gleichem Inhalt herstellen muß, damit kein Verlust unersetzlich ist und man nicht gezwungen ist, um zehn Sachen herauszunehmen zehn Lasten zu öffnen. Auch mußte ich wegen des ungeschickten Formats, der scharfen Ecken usw. mir gegen fünfzig praktischere Kisten herstellen lassen. Alles in allem bedeutete das für mich einen Zeitverlust von vierzehn Tagen, der sich sehr gut hätte vermeiden lassen.

Ich habe 140 Träger mit drei Wanjampara (Führern), fünfzehn Bewaffnete und sieben Boys engagiert.

Von den Trägern sind 61 Wanjamwesi, die nur bis Tabora gehen, wo ich Ersatzleute engagieren muß. Sie erhalten bis dorthin 30 Rupien, gleich 38 Mark, wofür sie sich selbst beköstigen müssen. Die übrigen sind Küstenleute, 57 von Bagamojo, 22 von Pangani. Ihr Lohn beträgt 10 Rupien monatlich und freie Kost. Ich schwanke noch, wie ich die Kost regeln soll, direkte Beköstigung ( kibaba) oder indirekte ( poscho). Poscho ist zweifellos bequemer, gebräuchlicher und den Leuten lieber. Ich brauche dann nur alle fünf bis sechs Tage, je nach dem ortsüblichen Preise der Lebensmittel, den Leuten eine upande, gleich 2 Meter Stoff, zu geben. Kibaba ist unbequem und nur dort durchzuführen, wo man Proviant im großen kaufen kann. Es hat den Vorteil, daß die Träger sich nicht in den Dörfern herumtreiben und dort Dummheiten machen. Als Bewaffnete habe ich nur gut empfohlene Leute genommen, die unter Stanley, Stuhlmann, Götzen, Schillings, Baumann, weither u. a. Askaridienste verrichtet haben. Sie erhalten 13-16 Rupien, ihre beiden Führer sogar 20 und 40 Rupien monatlich. Die Wanjampara der Küstenleute, die sie sich selbst mitgebracht haben, bekommen 25 Rupien. Die sieben Boys zerfallen nach ihrer Beschäftigung in einen Koch, einen Küchenjungen, einen Eselboy, einen Lampenputzer und drei zur persönlichen Bedienung. Ohne eine solche Arbeitsteilung wäre das Reisen in Afrika eine tägliche Quelle von Ärgernissen. Übrigens lehrte mich später bald die Erfahrung, daß der Grundsatz, unter möglichst viel Boys die Arbeit zu verteilen, auch seine Schattenseite hatte. Denn je weniger Beschäftigung ein Boy hat, um so mehr empfindet er sie als Störung seiner Behaglichkeit und um so mehr sehnt er sich nach noch weniger. Und da man unmöglich für jede kleine Verrichtung einen verantwortlichen Funktionär schaffen kann, so wird oft eine Arbeit nicht ausgeführt, weil jeder Boy darauf rechnet, daß einer der andern sie übernommen hat. Der monatliche Sold beträgt durchschnittlich 11 Rupien mit Ausnahme des Kochs, der deren 24 erhält. Ich habe also an Löhnen bis Tabora, d. h. 50-60 Tage, etwa 4174 Rupien zu zahlen.

Arabische Dhau.

Ich habe heute die 61 Wanjamwesi mit drei Askaris vorausgeschickt mit dem Auftrage, mich in Kilossa zu erwarten. Auf diese Weise werde ich die zu Übergriffen leicht geneigten Wangwana (Küstenleute) besser übersehen und im Zaum halten können.

3. August. Die Träger, 79 an Zahl, gehen heute weg, um jenseits des Kingani zu lagern.

4. August. Endlich, endlich Abmarsch. Heute Nachmittag um ½2 machte ich mich auf den Weg, von den besten Glückwünschen der Europäer begleitet. Mit mir gingen nur ein Boy, mein Hund »Miß« und mein Maskatesel, der mir nicht sonderlich gefällt. Ich hatte einen vortrefflichen Hengst für 300 Rupien erstanden; vorgestern wurde er plötzlich krank und ist nach Aussage des ihn behandelnden Beludschen für längere Zeit reiseunfähig. So mußte ich in aller Eile den ersten besten nehmen; daß es nicht der beste war, sollte ich gleich heute erfahren. Um ½3 kam ich an die berüchtigten Kinganisümpfe. Ich fand sie zunächst besser als ihren Ruf, bis sich nach der ersten halben Stunde das Bild änderte. Nachdem der Esel einmal bis zum Leibe versunken war, wurde er ängstlich und störrisch und ließ sich bei schlechten Stellen sehr ziehen. Schließlich streikt er vollkommen Dabei brennt die Sonne mit fürchterlicher Glut auf den Sumpf. Nach einer halbstündigen Arbeit setze ich mich resigniert hin und warte. Und siehe da, ich habe Glück. Es kommen Leute, die nach Bagamojo wollen. Ich gebe ihnen einen Bakschisch und wir tragen zu fünf das sich heftig sträubende Tier hinüber. Der Weg wurde jetzt etwas besser und wir kamen bald an die Kingani-Fähre. Um ½6 Uhr kam ich ins Lager. Das Wasser ist eine schmutzige, braune Sauce, aber daran werde ich mich wohl gewöhnen müssen.

Muhogo, 6. August. Ich kann mit jenem Verbrecher, der am Montag hingerichtet wurde, sagen: »Die Woche fängt gut an.« Als ich gestern nach kurzem Marsch ins Lager kam, fühlte ich mich müde, heiß, fiebrig. Ich messe mich: 38,2. Ich nehme gleich eine große Portion Chinin und dusele den ganzen Tag halb wachend, halb schlafend hin. Als ich des Nachts einmal erwache, sehe ich in der Öffnung der Zelttür ein merkwürdiges Bild. Von Osten nach Westen zieht langsam am Horizont eine mächtige Feuersäule und einige gegabelte Dum-palmen heben sich mit ihren graziösen Formen in wundervoller Klarheit von der roten Glut ab. Es war wie ein Traum. Heute morgen um ½6 fieberfrei. Einen so elenden Chininrausch ich habe, beschließe ich zu marschieren, umsomehr, als Luftwechsel stets einen wohltätigen Einfluß bei Malariakranken ausübt. Es ist noch dunkel. Der Morgenstern glitzert unbeschreiblich schön. Über den Wiesen liegt leichter Nebel; im Osten ein schwacher rötlicher Schein. Ich lasse meine Weckeruhr ablaufen; die Leute werden wach und da es sehr kalt ist, blasen sie rasch die glimmenden Feuer an. In meinem Jammer muß ich noch den Arzt spielen und einige kleine Wunden verbinden. Dann reißen die Askari das Zelt ab und die Leute binden die Lasten zusammen. Man merkt, daß ihnen das Tragen noch etwas ungewohnt ist. Die Lasten sind durchschnittlich 55 englische Pfund schwer, etwa 20 Pfund leichter, als die der Händler. Aber, wer nicht Weib oder Boy mit hat, muß noch etwa 20 Pfund an eigenen Sachen schleppen. Das Zelttuch winden sie sich als Turban um den Kopf, wodurch die Lasten weniger drücken.

Das Abbrechen des Lagers geht noch langsam, allmählich werden sie lernen, es in einer Viertelstunde fertig zu bringen. Wie ich heute die vier Stunden gelaufen bin, weiß ich nicht. Ich habe nicht rechts und nicht links gesehen, und habe mechanisch einen Fuß vor den andern gesetzt. Ich ließ auf einem alten Lager von Emin Pascha die Zelte aufschlagen. Das Wasser wie gestern und vorgestern. Es wechselt nur die Farbe, ist aber immer undurchsichtig vor Schmutz. Und doch nennen es meine Leute, » msuri sana« (sehr schön). Ich bin neugierig, was für eines sie » mbaia« (schlecht) » mbaia – schlecht«, nennen, wie ich später merkte, die Träger brackiges Wasser oder solches, das einen noch so schwachen Salz- bzw. Natrongeschmack hat, auf den ihre Zunge sehr fein reagiert. Deshalb ziehen sie lehmgelbes fließendes Wasser stets einem noch so klaren Wasser der Süßseen vor. nennen würden. Im Laufe des Tages wird mir viel besser. Nachmittags kommt ein Bote mit einem gerichtlichen Schreiben und will meinen Träger Amri pfänden. Er schuldete einem Inder 13 Rupien. Als dieser aber in seine Wohnung kam, erfuhr er, daß Amri verreist sei und nichts für ihn hinterlassen hätte, als einen freundlichen Gruß und die Mitteilung » omnia mea mecum porto«. In seiner Todesangst rannte der Inder sofort aufs Bezirksamt und schickte dann mit dessen Erlaubnis den erwähnten Boten. Natürlich mußte ich das Geld hergeben. Des Nachts weckte mich Lärm. Der Esel hatte sich losgerissen und irrt im Dickicht umher. Zu seinem Glück läßt er sich fangen, denn nicht viel später hören wir in nächster Nähe das widerliche Geheul von Hyänen. Die Leute fürchten sich und zünden große Feuer an. Es ist ein Nachtbild von auserlesener Schönheit. Das strahlende Licht von Mond und Sternen. In der Ferne wie allnächtlich die rote Glut der brennenden Steppen. Die lodernden Feuer mit den seltsamsten Reflexen auf dem Kreise von über dreißig weißen Zelten und den halbnackten Gestalten.

Mbujuni, 7. August. Heute empfing ich zum ersten Male den Besuch eines Häuptlings; leider war die Ehre ganz auf seiner Seite. Mene Malimbo ist zwar jetzt ein Freund der Deutschen; früher soll er aber sogar anthropophagistische Neigungen gehabt und an deutschen Matrosen befriedigt haben, die, wenn ich recht berichtet bin, von der »Leipzig« desertierten. Zurzeit ist er durch täglichen Genuß von Pombe vollständig heruntergekommen. Er besuchte mich mehrmals und brachte mir Mehl, Mtama (Hirse), zehn Eier und ein Huhn, wofür ich ihm für seine sieben Weiber Spiegel, Ketten und Nähnadeln gab. Vor einer Negerpuppe aus Berlin liefen seine Kinder schreiend davon, während er sehr gefaßt gleich nach ihrem Geschlechte fragte. Des Abends kam er nochmals unter dem Vorwande, seinen kleinen Sohn verbinden zu lassen, in Wirklichkeit, um eine Flasche Kognak zu erbetteln. Als er damit kein Glück hatte, bat er um daua (Medizin), um seine Nachkommenschaft zu vergrößern, womit ich leider auch nicht dienen konnte. Im ganzen paßt auf den edlen Mann das schöne Lied:

»Im Winter trinkt er und singt Lieder

Aus Freude weil der Sommer nah ist.

Im Sommer aber trinkt er wieder,

Aus Freude weil er endlich da ist.«

Kissemo, 10. August. Vorgestern nach Ssagati, gestern nach Msua (mit etwas besserem Wasser als gewöhnlich) und heute hierher. Ich habe mich schon vollständig an das Zigeunerleben gewöhnt und fühle mich sehr glücklich dabei. Wenn meine Arbeit getan ist, setze ich mich an ein Lagerfeuer und lasse mir von den Leuten erzählen oder erzähle ihnen von den Wundern Europas, von unsern Häusern, Fahrstühlen, Telephon, Brieftauben, Brutofen, Eisenbahn, Fahrrädern und, was sie am liebsten hören, von unsern Soldaten und Kriegen.

Kissemo ist der Sammelname von fünf Dörfern, die von Wakwere und Wakami bewohnt werden. Ich hatte heute einen Jumbe (Häuptling) nach dem andern zu empfangen, die alle Geschenke brachten und erhielten.

Die Träger beginnen bereits, sich Übergriffe zu erlauben, indem sie den Eingeborenen, die Essen zum Verkauf bringen, einen Preis aufzuzwingen suchen. Zum Glück machen die aber so viel Lärm, daß ich jedesmal aufmerksam gemacht wurde und die Sache redressieren konnte. Ich habe aber gedroht, daß ich im Wiederholungsfall nicht Poscho, sondern Kibaba geben werde. Ich begegnete heute mehreren Karawanen, von denen eine sehr viel Elfenbein – über hundert Zähne – führte.

Ngerengere, 11. August. Als ich heute morgen abmarschierte, sah ich außerhalb des Lagers eine Anzahl Figuren mit Mehl auf den Boden gezeichnet. Es stellte sich heraus, daß ein Askariweib, das ich wegen eines Magenleidens behandle, die Urheberin war. Der Brauch ist sehr verbreitet. Er hängt mit der Furcht vor den Geistern Verstorbener zusammen, denen man die Krankheiten zuschreibt. Die Figuren sind Schutz- und Versöhnungsmittel; teils sind es nur geometrische Ornamente, teils Nachbildungen von Menschen oder menschlichen Gliedern. Ich habe übrigens sehr viel Kranke, trotz der leichten Lasten und kleinen Wege. Einen Schwerkranken muß ich auf meinem Esel mitschleppen. Mein Lager lag heute auf einem kleinen Hügel im Schatten eines Brotbaums. Dicht unter uns fließt der Ngerengere, etwa 5 Meter breit und 1½ Meter tief. Sein Wasser strömt sehr reißend, aber wundervoll klar, so daß ich mehr im als außerhalb des Wassers mich aufhielt. Seine Ufer sind bewaldet und das Buschwerk bildet oft dichte Lauben. Menschliche Ansiedelungen sind nicht in seiner Nähe.

Ich packte heute eine Last um, in der sich u. a. ein paar hundert Blechflöten befanden. Die kindischen Träger bettelten so lange, bis ich nachgab und jetzt pfeift und quietscht es in allen Tonarten im Lager.

Jange-Jange, 12. August. Als ich heute nacht aufstand, um einen schreienden Affen zu beruhigen, den ich unterwegs gekauft habe, genoß ich wieder das Köstliche einer Tropennacht. Der volle Mond goß sein Licht über die Landschaft und das Lager, daß die Zelte wie Silber glänzten. Wie aus Stein gehauen, stand der Brotbaum mit seinem mächtigen Stamm da, die kahlen Äste zum Himmel reckend und an den Ästen die Früchte wie große Wespennester. Über mir einzelne Wolken, so scharf begrenzt, als hätte sie ein Messer beschnitten. Und als schönste Staffage mitten unter den glimmenden Lagerfeuern in eine rote Decke gehüllt die Wache, deren unbewegte Silhouette neben einem in den Boden gepflanzten Speer vom mattsilbrigen Himmel sich abhob. Wie sollte ich in solchen Augenblicken das Geschick nicht preisen, das mich hierher geführt hat. Freilich gibt es auch andere Momente. So, als ich heute, um die Morgendämmerung zu genießen, vor mein Zelt trat. Plötzlich glaubte ich, von hundert Stecknadeln gleichzeitig gestochen zu werden, und ehe ich noch recht erkannt habe, daß ich von Ameisen überfallen bin, war ich schon auf dem Laufe zum Wasser, unterwegs meinen Schlafanzug wegwerfend. Ich hatte gerade das unfreiwillig gesuchte Bad verlassen, als zu meiner großen Freude Leute von Bagamojo kommen und meinen Maskathengst bringen. Er scheint wieder fast gesund zu sein, wenn er auch manchmal wie nach einem unsichtbaren Feinde mit dem bisher kranken Fuß stößt.

An unserem Wege lagen heute viel menschliche Knochen, wahrscheinlich aus dem Heuschrecken- und Hungerjahre 1894. Aber ich fand auch einen frischen Schädel, der von den Hyänen noch nicht völlig abgefleischt war. Die Träger gehen gleichgültig vorbei, während meine Neulingsphantasie sich alle Möglichkeiten ausmalt, denen der Träger des Schädels zum Opfer gefallen ist.

Das Lager von Jange-Jange bietet einen schönen Rundblick; da aber das Gras vor kurzem verbrannt ist, ist der Boden mit Kohlenstaub bedeckt, der bei jedem Windstoße in die Höhe gewirbelt wird und in die feinste Pore dringt. Recht bezeichnend war folgende Szene. Ich hatte gerade gegessen, als die Wanjampara mir melden, daß ein Träger fehlt. Desertiert? Nein, krank zurückgeblieben. Als ich böse werde, weil mir das nicht gleich auf dem Marsche gemeldet worden sei, bekomme ich den Bescheid: »Aber, bana, wir haben ihm ja die Last weggenommen.« »Und der Mann?« fragte ich, erhalte aber nur ein Achselzucken als Antwort. Ich ging darauf mit zwei Askaris auf die Suche. Nach 1½ Stunden finden wir ihn unfähig zu gehen, an einem trocknen Wasserriß. Ich schicke ins Lager nach einem Esel, auf dem er dann transportiert wurde. Es ist eine Art Halblähmung der Füße, die er schon früher einmal gehabt hat.

Fundigoma, 13. August. Ich habe heute drei Kranke, die nicht marschfähig sind. Zwei werden auf Eseln mitgeschleppt, der dritte auf einen Koffer gebunden. Der dritte ist meine Hündin »Maus«. Ich habe sie umgetauft, weil jedesmal, wenn ich »Miß« rief, ein halbes Dutzend Hamiß sich meldeten. Sie scheint von einer Schlange gebissen worden zu sein. Ihr linker Vorderfuß ist sehr geschwollen und entzündet.

Es ging heute bergauf, bergab, bald mit weitem Blick auf das dunstverschleierte Gebirge, bald von undurchdringlichem Dickicht umgeben. In Mikesse, dessen Oberhaupt Mitengo mich freundlich aufnahm, machte ich bis 2 Uhr Ruhepause; dann ging es weiter durch parkähnliche Wildnis nach Fundigoma. Hier sollte nur sehr wenig und schlechtes Wasser sein. Ich fand auch, als ich suchte, nur ein kleines Loch mit einer schwarzen Flüssigkeit, bemerkte aber gleichzeitig einen Weg, der in den Busch führte. Ich verfolgte ihn und sah nach zehn Minuten nicht allzuweit Mtamafelder. Als ich auf sie zusteuerte, fand ich mich bei einer Wegbiegung plötzlich in ein afrikanisches Idyll versetzt. Hütte an Hütte, sauber gebaut, die Weiber waschend und ihre Kinder säugend, kleine Knaben selbstgefertigte Kreisel ( pia) mit der Peitsche ( mschapo) schlagend, die Männer mit Kürbisschalen aus einem großen Gefäß Pombe schöpfend, lachend und schwatzend. Als sich der erste Schrecken über mein plötzliches Erscheinen gelegt hatte, fand ich rasch Entgegenkommen. Der etwas angeheiterte Jumbe brachte mich ins Lager und ließ mir durch seine Sklavinnen reichlich schönes, klares Wasser bringen. Auf den Bäumen sah ich vielfach ausgehöhlte Stämme quer liegen, die als Bienenkörbe dienen. Von Zeit zu Zeit zündet man unten große Feuer an, vertreibt durch den Rauch die Bienen, nimmt den Honig, läßt aber etwas zurück, worauf sich der Schwarm wieder ansiedeln soll. Ich hätte gern etwas Honig gehabt, versprach auch dem Jumbe einen ganzen Himmel. Er pries aber immer nur sein schönes Wasser, und klopfte sich dabei schmatzend auf den Bauch, während er selber offenbar sein schönes Wasser nur zur Verdünnung stärkerer Getränke liebte. Endlich gelang es mir, von einem seiner »Großen« den gewünschten Honig zu erstehen. Der Honig war sehr gut, wenn er auch anders – würziger – schmeckt als der heimische.

Kingolwira, 14. August. Die erste Morgenüberraschung war heute, daß Maus tot war. Der Weg führte heute, nie sehr steil, die Ausläufer der Bondwaberge entlang, die sich allmählich zu beträchtlicher Höhe erhoben. Kurz vor Kingolwira hat man einen wunderschönen weiten Blick in die Ebene, aus der einzelne Berge, aber auch ganze Ketten aufsteigen. Die Berge von Fulwe bieten einen besonders interessanten Anblick durch den kühnen Schwung, mit dem sie dem Boden entspringen, wie eine Welle, die im Moment, wo sie sich überschlagen will, versteinert ist.

Ich befinde mich heute in der Residenz von Simbamene, der ältlichen Schwester von Kingo von Morogoro. Da sie trotz ihrer Wohlhabenheit sich etwas ruppig zeigte, revanchierte ich mich auf die übliche Weise, die nie extra nobel ist, aber immer den Wert des Geschenkten übersteigt. Außerdem habe ich keine Veranlassung, die Leute der Karawanenstraße zu verwöhnen. Als ich nachmittags in ihr Dorf ging, stand Simbamene, die trotz ihres Alters noch die Ruinen ehemaliger ungewöhnlicher Häßlichkeit zeigt, vor der Tür ihres Hauses und richtete als Begrüßung die Frage an mich, warum ich ihr keinen Stoff geschenkt hätte. Ich erwiderte Ihrer königlichen Scheußlichkeit, daß ich zwar sehr schöne Stoffe hätte, selbe aber für Sultane aufheben müsse, die mich durch die Größe ihrer Geschenke dazu verpflichteten, worauf sie sich in das Innere ihrer Höhle zurückzog, durch ein Knurren mir die Wahl lassend, ob ich das für eine Einladung halten sollte oder nicht. Ich wählte das erstere und befand mich bald in einem Gang, der um einen runden Bau herumlief. In ihm saß die Herrscherin, von einem Rudel alter und junger Weiber umgeben, inmitten von etwa vierzig bis fünfzig großen Tongefäßen mit Pombe. Sie schöpften sie in ein Strohgefäß von der Form einer Klownmütze, das sie wie Wäsche auswrangen. Der Raum dient auch als Vorratskammer von Mais und geräuchertem Fleisch, das an kleinen Stöcken hing. Da es in dem Gange nicht allzu lieblich duftete, empfahl ich mich bald und sah lieber in der frischen Luft den Knaben zu, die mit Bogen und Pfeil nach Vögeln schossen. Auch spielten sie mit einem ausgehöhlten Ast des Papaya-Baumes, in den sie eine Mark-Kugel gesteckt hatten, die sie mit einem Stock herausschossen. Sie nannten das Spiel siakka.

Tabora, im Oktober 1897.

Morogoro, 16. August. Gestern siedelte ich in die Residenz des berühmten Kingo von Morogoro über. Kingo ist der Enkel eines Mseguha-Häuptlings, der die Wakami aus ihren Bergen vertrieb und an der Stelle des jetzigen Morogoro eine durch eine Mauer und vier Türme für afrikanische Verhältnisse ungewöhnlich befestigte Stadt anlegte, von der noch jetzt Reste erhalten sind. Ihm folgte in der Herrschaft seine Tochter, die Mutter von Simbamene und Kingo, nach deren Tode oder Abdankung die beiden sich in der Regierung teilten. Kingo, ein behäbiger Herr mit stets freundlichem Lächeln, ist nicht unintelligent. Er hat rechtzeitig die den Arabern überlegene Macht der Deutschen erkannt und freiwillig seinerzeit die Mission der schwarzen Väter gegen Buschiri beschützt. Er hat auch niemals den Bestrebungen der Mission Steine in den Weg gelegt, ja, er unterhält sich sogar gern über religiöse Fragen – er ist kein Mohammedaner – und hat Anstand genug, nach wie vor als freundlicher Nachbar mit den Herren zu verkehren, trotzdem er einen Grenzprozeß mit ihnen geführt und verloren hat. In seiner Wohnung zeigt er mit Stolz ein paar große Wandspiegel und anderes Hausgerät, ein Geschenk unseres Kaisers.

Die Gebäude der Mission hatte ich schon gestern vom Wege aus bewundert. Wie ein Schloß im schottischen Hochland schauen sie von den Bergen, 130 Meter höher als die Ebene, in leuchtendem Rot herab. Einer Einladung folgend, ritt ich heute morgen hinauf. Im Wegreiten sah ich noch, daß zwei Europäer neben mir ihr Lager aufschlugen. Der erste Eindruck, den ich von der Mission bekam, war sehr freundlich. Ich ritt durch die breiten, sauberen Straßen eines der rein christlichen Dörfer, überall von den ihr Kreuz auf der Brust tragenden Einwohnern herzlich und offenbar ohne den Hintergedanken eines Trinkgeldes begrüßt. In dem Hofe der Mission traf ich Bruder Abélard, einen frischen, jungen Laien, dem die praktische Arbeit hauptsächlich obliegt. In der Nähe besehen, wirkten die Gebäude weniger vornehm. Sie sind aus Steinen gebaut; als Bindemittel und Verputz dient der rote Laterit, aus dem hier der Boden besteht. Die alte, kleine Kirche wird bald abgebrochen werden; eine neue große wird von den Missionaren seit zwei Jahren gebaut und dient, obgleich noch unfertig, ihrem Zwecke schon jetzt. Die Wohnräume sind von einer fast absichtlich wirkenden häßlichen Einfachheit – ein Bett – ein Tisch – ein Stuhl und an den mit Kalktünche weiß verputzten Wänden ein paar der üblichen billigen Öldrucke von heiligen und Märtyrern. Während ich mit dem Bruder auf der Terrasse saß, von der der Blick meilenweit über Steppen, Täler und Berge schweift, kamen neue Gäste, geführt von Pater Munch, einem feinen, blassen Priester, dem man ansieht, daß auch hier in dieser Bergesfrische das Fieber nicht ganz fehlt. Die Gäste waren jene oben erwähnten Europäer, zwei Unteroffiziere, die auf dem Marsch nach ihren Stationen Kilimatinde und Muansa sind. Unser Weg wird also vielleicht ein Stück zusammen laufen. Ich bin schon so Zigeuner, daß dieser Gedanke keine angenehmen Empfindungen bei mir weckt. Wir gingen in den Kaffeegärten spazieren, die jährlich etwa zehn Zentner tragen und die benachbarten Missionen und Stationen versorgen. Auch Zimt- und Pfirsichbäume, Kartoffeln und deutsche Gemüse gedeihen hier gut. Ein wunderschöner Bach fällt über glatt geschliffene Felsen, und das klare Wasser eines natürlichen Bassins ladet freundlich zum Bade ein. Ich sah mehrfach eine Euphorbie » utupa«, deren Blätter und Blattknospen die Eingeborenen in einem Mörser zerstampfen und in den Bach werfen, um dann stromabwärts die an der Oberfläche schwimmenden, betäubten Fische zu fangen, ein Verfahren, das auch in anderen Ländern, nicht nur Afrikas, geübt wird.

Abends genoß ich im Lager wieder einen herrlichen Anblick. Der Nguruiberg brannte, wie zwei mächtige Lavaströme, die sich in der Tiefe vereinen, so wälzte sich das Feuer über den Berg.

Im Lager gab es noch eine fidele Prügelei. Ich glaube, ich werde mich nie daran gewöhnen können, die Leute, wie sich's gehört, zu strafen. Nach dem ersten Schlage stellen sie sich so stramm hin wie ein preußischer Gardist; das macht einen so wehrlosen Eindruck, daß ich keine Lust habe, zum zweiten Male auszuholen. Und doch werden sie mich bald für kindisch halten, wenn ich sie für ihre Knabenstreiche nicht prügele.

»Wen das Wort nicht schlägt, schlägt der Stock nicht,« hat für sie nur sehr begrenzte Geltung. Für Ironie haben sie schon gar kein Verständnis. Als ich z. B. zu meinem Boy sagte: »Sollte es nicht besser sein, wenn ich in Zukunft selbst den Tisch decke, da du doch immer die Hälfte vergißt,« so antwortete er ganz aufrichtig und ohne Frechheit: »Das glaube ich selber, bana.«

Am Mkatta, 18. August. Gestern nach Wilansi, heute morgen hierher. Landschaftlich immer das gleiche Bild. Busch, Steppenwald, Grasebene, Wald. Heute wieder einige Dum-Palmen, ein seit zehn Tagen entbehrtes Bild. In der Nähe der über den Mkatta führenden Knüppelbrücke hat ein lustiger Bruder an einem Baum eine große Tafel mit der Inschrift befestigt: »Hier können Familien Kaffee kochen.« Als ich vorbeimarschierte, lagerte gerade eine Karawane von Wanjamwesi darunter, was sehr gut zusammenpaßte. Die beiden Unteroffiziere sind auch hier, liegen aber mit Fieber im Bett. In den letzten Tagen werde ich sehr von kriechendem und fliegendem Gewürm geplagt. Waren gestern Spinnen, so sind heute eine Art Grashüpfer unerträglich. Sobald die Lampe angezündet wurde, ging der Tanz los. Jetzt einer im Gesicht, jetzt im Nacken, jetzt nehme ich den Tee – ein Hüpfer ist drin; jetzt fliegt einer gegen die Lampe, jetzt in die Butter; kurz, ich war in einem Schlagen, Töten und Fluchen.

Im Pori, 19. August. Ich sitze heute friedlich beim Frühstück, denke an keinen Krieg und dergleichen – als plötzlich eine Kugel in mein Lager fliegt. Die Träger flüchten in die Zelte – eine zweite Kugel kommt geflogen, und meine Askaris laufen zu ihren Gewehren. Da ich keine Lust verspürte, jemandem die Hand zu reichen, »derweil« er eben lud, so rannte ich mit großem Getöse in das feindliche Lager, um mir die Schießerei zu verbitten. Als ich hinkomme, heißt es, der eine Herr liege im Bett, der andere sei auf der Jagd. Ich stelle mich aber dumm und schimpfe weidlich über die dämlichen Schwarzen, die sich einbildeten, Jäger zu sein, trotzdem sie keine Ahnung vom Schießen hätten. Ich hoffe, der Herr »im Bett« hat es gehört und es dem Herrn »von der Jagd« mitgeteilt. So geht's, wenn man am Abend 40 Grad hat und am Morgen dem Weidwerk nachgeht.

Ich marschierte heute erst mittags ab, nachdem alles abgekocht hatte, und lagerte im Pori ohne Wasser. Der Weg über die Mkatta-Steppe war durch den Ausblick auf die Berge, die fast den ganzen Horizont einrahmten, von großem Reiz. Mit Ausnahme des nahen Ngurui sah man nur die Konturen deutlich, alles andere war wie mit den feinsten blauen Aquarellfarben gemalt. Man hätte glauben können, eine einzige Wand vor sich zu sehen, wenn diese zarten Abstufungen nicht gewesen wären, je ferner, um so zarter, die fernsten heller fast wie der Himmel. Als die Sonne tiefer stand, glichen die Berge bläulichen Milchglasscheiben.

Station Kilossa, 21. August. Heute morgen marschierte ich von Kwa Ssango nach Kilossa, wo mir der Ombascha Mkono meldete, daß alle 61 vorausgesandten Wanjamwesiträger sowie ihre Lasten wohlbehalten sind.

Bald hinter Kwa Ssango, das mit seinen schlechten Häusern einen sehr ärmlichen Eindruck macht, beginnen die Schamben von Kilossa. Viel angepflanzt sind Rizinus und Papaya, das roh und als Mus auch von den Europäern gern gegessen wird.

Bald werden die Häuser stattlicher und sind vielfach nach Küstenart gebaut. Mehrmals sah ich einen Meter hohe runde Zauberhütten zum Schutz gegen Geister Verstorbener und Krankheiten. Allen Dächern hingen an der Spitze vier Strohwedel herab. Nach einer Stunde kamen wir nach Kilossa sokoni (Markt) mit einer kleinen Bananenpflanzung, wo der Wali Schech Amer mit einigen anderen Arabern und Indern aus dem Hause trat, um mich zu begrüßen. Nachdem wir uns flüchtig beschnuppert und uns gegenseitig wenig imponiert hatten, eilte ich weiter, um die Boma (Station) zu erreichen, die man schon von weitem am Ende der langen Bananenallee auf einem Hügel liegen sah. In ihrer Nähe schlug ich mein Lager auf; nicht sehr günstig, etwas zu nahe am Wasser, aber mit wundervollem Blick auf die dichtbewaldeten Hügel. Des Abends war es noch kälter wie gewöhnlich, so daß ich mir einen Mantel anziehen mußte.

Mein Lager ist heute sehr lebhaft. Gestern hat es Poscho gegeben, wobei ich von den Wanjampara mit Erfolg um einige Doti betrogen wurde, und heute quietscht alle Augenblicke eine Ziege oder ein Huhn in den letzten Zügen. Den Hügel hinauf ziehen sich die Zelte und Feuer der Leute, hunderte von Leuchtkäfern fliegen brünstig in den Gebüschen des Flusses, die Sterne funkeln wie in einer deutschen Winternacht; Kürbisschalen mit Pombe kreisen, ringsum kichert und schwätzt es. »Wo geschwätzt wird, da liegt mir schon die Welt wie ein Garten,« sagt Zarathustra, und auch ich fühle mich glücklich unter den glücklichen, unwissenden Kindern, die vom Kampf ums Dasein wenig geplagt werden und nichts von den Wunden ahnen, die uns »weisen« Europäern das Leben schlägt.

Eine Quelle fortwährender Verdrießlichkeiten ist mir mein Koch; er ist, was man hier mit prononciert englischer Betonung einen » missionboy« nennt, also eine Frucht englischer Missionskunst. Nun sind diese Früchte so beliebt, daß die Empfehlung eines englischen Missionars genügt, um einen Eingeborenen unmöglich zu machen, und trotzdem ich es an seinen englischen Sprachbrocken hätte merken können, unterließ ich es doch, mich nach seiner Vergangenheit zu erkundigen, wofür ich jetzt büßen muß. Er scheint als die Hauptaufgabe des Christentums zu betrachten, sich das Leben möglichst bequem und seinen Mitmenschen möglichst unbequem zu machen. Ich weiß wohl, daß man auf einer safari ein Auge zudrücken muß, aber so viel Augen gibt es in ganz Afrika nicht, wie ich zudrücken müßte, um die Faulheit und Schmierigkeit meines Kochs nicht zu sehen. Wenn es nach ihm ginge, so stellte er die Speisen abends aufs Feuer, zöge sich in sein Zelt zurück, und fände sie den nächsten Morgen fertig vor. Mit dem Brotbacken hatte er es so gemacht, bis ich eines Morgens sein Kunstwerk nebst einigen anderen harten Gegenständen als Wurfgeschoß benützte, wobei ich leider nicht ihm, sondern meinem Windlichte eine Beule beibrachte.

Im Pori, 25. August. Heute mittag verließen wir Kilossa und seinen liebenswürdigen Chef, der mich mit der ganzen Gastfeindlichkeit aufgenommen hatte, über die manche Deutsche im Ausland im Verkehr mit einem »Auch-Nur-Deutschen« verfügen. Wir marschierten in wunderschöner Landschaft, rechts und links von Bergen umschlossen, längs der Mukondokwa. Meine Karawane hat sich sehr vergrößert, einmal durch die 61 Wanjamwesiträger mit ihrem Anhang; dann durch eine Anzahl Weiber. » Wamepata kumi tu« meinte trocken mein Mnjampara; d. h. »sie haben nur zehn bekommen«. Nur zehn. Mir san's gnua.

Am Gombo-See, 25. August. Gestern Lager in Kirassa, an der Grenze von Ugogo.

Wenn man in Afrika nicht alles selbst macht oder wenigstens beaufsichtigt, geschehen immer Dummheiten, selbst wenn man noch so zuverlässige Leute hat, »Perlen«, wie man sie hier nennt.

Ich merkte heute, daß der Proviant vieler Träger knapp war und übergab daher dem Schausch Ali, einem Abessinier, die Führung der Karawane mit dem Befehl, sobald er den Gombosee erreiche, das Lager aufzuschlagen, während ich selbst auf einem Nebenpfade mit einigen Leuten durch den dichten Sanseviera-Bestand drang, um die in der Nähe des Kideteflusses versteckt liegenden Gehöfte zu suchen. Ich fand sie und auch hinreichend Mehl. Als ich wieder aus dem Hauptweg zum Gombo war, der sehr steil und schrecklich heiß war, fand ich meine Karawane in voller Auflösung. Überall kleine Gruppen von Müden am Wege, von den Askaris mit Schimpfen und Schlägen angetrieben; auch einzelne Kranke. Nur die Wanjamwesi marschierten geschlossen, wie immer singend und guter Laune. Ich sammelte, was zu sammeln war. Mehrfach lagen Lasten da, deren Träger sich im Busch versteckt hielten, um nicht weiter getrieben zu werden. Dabei waren die Leute erst fünf Stunden unterwegs. Aber die guten, faulen Tage von Kilossa lagen ihnen in den Gliedern; unvernünftig wie immer, hatten sie sich überessen und litten jetzt an Verdauungsbeschwerden; außerdem war es heute auch ausnahmsweise heiß. Eine oberflächliche Messung ergab im Schatten 35 Grad Celsius. Als ich auf der Höhe des Hatambula-Passes war und plötzlich den Gombo-See prächtig zu meinen Füßen liegen sah, atmete ich auf. Denn ich war bis dahin mehr gerannt, als gegangen, um die Spitze einzuholen und den törichten Schausch zum Warten auf die Versprengten zu veranlassen. Ich steige zum See hinab: kein Schausch, keine Karawane, kein Lager. Ich frage einige am Wege Liegende danach. Antwort: mbele (vorn). Ach, wie ich dies Wort hasse. Wie oft hat es mir schon Verdruß gemacht. Wie oft, wenn ich fragte: Ist unser Ziel nahe? Ja, mbele. Und oft bedeutete das mbele Stunden. Ich schreie mir die Kehle wund; keine Antwort. Endlich sehe ich am äußersten Ende des Sees auf einem Hügel mein Zelt. Also noch einmal drei Viertelstunden im Laufschritt. Ich überrenne jede Entschuldigung des Schausch mit meinem Toben und schicke ihn sofort zwei Stunden zurück, um die Lasten und Träger zu sammeln. Wunderbarerweise fehlte keine bei der abendlichen Revision.

Der Gombosee ist von meinem Zelt aus prächtig zu überblicken. Seine grüne Wasserfläche ist von Bergen eingerahmt, die im Südosten und Westen zu beträchtlicher Höhe ansteigen. Leider sind seine Ufer vollkommen verschilft. Von seinem berühmten Reichtum an Krokodilen und Flußpferden konnte ich nichts entdecken. Erst gegen Abend – die Sonne sank gerade – erhob sich ein Geschrei im Lager und ich sah am gegenüberliegenden Ufer den Rücken und Kopf eines schwimmenden Flußpferdes. Auch die Vogelwelt ist merkwürdig arm. Ein paar Enten, Möven Krähen und Geier – das war alles. Um so mehr Moskitos und anderes impertinentes Geflügel.

Station Mpapua, 27. August. Gestern und heute telekesa. Das heißt: da vom Gomba-See bis hierher zehn Stunden wasserlosen Weges sind, wurde gestern früh nicht abmarschiert, sondern erst mittags, nachdem alles abgekocht hatte. Alle Eimer, Töpfe und Flaschen werden mit Wasser gefüllt und nach fünfstündigem Marsch im Pori die Nacht zugebracht. Heute morgen um 3 Uhr weckte ich das Lager. Ich fuhr rasch in die Kleider und einen Mantel, denn es ist hundekalt und die Leute sitzen frostzitternd an den Feuern. Kein Mondschein. So rasch die Dunkelheit es gestattet, geht es vorwärts. Der schmale Weg hebt sich meist als ein hellerer Streifen von seiner Umgebung ab. Gegen ½6 Uhr fängt es zu dämmern an. Ein schwacher, gelblicher Schein breitet sich im Osten allmählich nach oben aus. Die Bäume und Hügel am Horizont sind ganz breit verzerrt wie tausend Dächer einer riesigen Stadt. Bald werden die Konturen deutlicher, der Himmel wird röter, und wo er die Ebene, die Hügel und die Bäume im Osten berührt, läuft eine schmale Grenzlinie, die die Farben des Regenbogens verschwommen zeigt; es ist fast, als sähe ich den Horizont durch ein Kristallprisma. Dann kommt die »blaue Stimmung«, die jeden Morgen und Abend für kurze Zeit die Landschaft erfüllt. Sie gibt den Hügeln und Bergen das Aussehen blauer Scheiben von Milchglas; keine Schatten, keine Kontraste, nur scharf beschnittene Umrisse. Der Himmel wird goldiger und goldiger, bis die Spenderin aller Schönheit kommt, »das überreiche Gestirn«, »das ruhige Auge, das ohne Neid auch ein all zu großes Glück schauen kann«. »Sonne«, rief ich, »wenn du in zwei Stunden in das Schlafzimmer meiner Mutter schaust, dann wecke die alte Frau nicht. Ist sie aber wach, dann grüße sie und sage, sie solle Geduld und Mut haben.« Und mir wurde so leicht ums Herz, als hätte sie mir freundlich zugenickt.

Tschunjo, 30. August. Nachdem ich drei Tage, davon zwei schwer fiebernd, die Gastfreundschaft der Station Mpapua in der schnödesten Weise ausgenutzt habe, marschierte ich heute nachmittag wieder ab.

– – Mpapua ist wegen des außerordentlich heftigen, mit Ausnahme von wenigen Stunden Tag und Nacht herrschenden Ostwindes sehr unangenehm, kalt und staubig. Trotzdem ist der Gesundheitszustand der Europäer sehr gut; Fieber selten. Sie beziehen ihr Wasser aus einem schönen Gebirgsquell, der leider von Jahr zu Jahr immer mehr versiegt, und trinken es ungekocht. Wenn nur der lästige Wind nicht wäre. Mpapua ist im Nordwesten, Norden und Nordosten von hohen Bergen umgeben, in denen der Wind sich wie in einem Kessel fängt. Die Bevölkerung besteht aus reinen Wagogo, die nicht in Dörfern, sondern in einzelnen Temben Tembe: ein im Viereck um einen Hof ( atrium) laufender Bau mit nur einem Tor und flachem Dach aus horizontalen Knüppeln mit dichtem Erdbewurf. leben. Die seit vielen Jahren unter ihnen arbeitende englische Mission hat gar keine Erfolge; ich kam leider meines Fiebers wegen nicht dazu, die Mission zu besuchen, in der ein verheirateter Missionar mit Frau und zwei Kindern wohnt. Ich hätte so gern wieder einmal »weiße Gardinen« gesehen.

Im Pori, 2. September. Vorgestern und gestern abermals telekesa. Es galt durch die » marenga mkali«, die berüchtigte »Bitterwasser-Wildnis« zu marschieren. Am Njangaro fanden wir wieder Wasser, auf das sich die Träger trotz des salzigen Beigeschmacks gierig stürzten, da sie zum Teil seit zwanzig Stunden nichts getrunken hatten. Dabei in 24 Stunden 50 Kilometer mit etwa 75 Pfund auf dem Kopf unter tropischer Sonne zurücklegen, das gibt jene Marschstimmung, wo nur der Zuruf »Tabora« Wunder wirken kann. Und doch gibt es unter den Wanjamwesi zwei bis drei Leute, die ich bei den längsten, schwierigsten Wegen keine Minute schweigend gesehen habe, vom Tage des Abmarsches bis heute, immer lustig, immer schreiend und singend. Gestern holte mich mein prächtiger Münchener Landsmann, Leutnant Stadelbaur, wieder ein, der als Stationschef nach Kilimatinde versetzt ist. Wir marschierten heute zu den nächsten Wasserlöchern und lagerten unter großen Brotbäumen im Pori. Nach dem Essen kam der Sekt auf den Tisch, denn ganz ungefeiert sollte Sedan auch in der Wildnis nicht bleiben.

Ipala, 5. September. Ich mußte heute ein tieftragisches Schauri abhalten, das ein interessantes Streiflicht auf den Verkehr der beiden schwarzhäutigen Geschlechter wirft. Ein Weib mit der Stammesmarke der Wambugwe, zwei im Bogen über die Wangen verlaufenden Schnittnarben, klagt gegen den kleinen Askari Ibrahim. Erst habe er sie » kwa nguwu« (mit Gewalt) ihrem Manne entrissen und jetzt wolle er sie wieder verstoßen. Wo solle sie dann schlafen? Die Untersuchung gab folgendes Ehe- und Liebesdrama: Der Mnjambara der Wanjamwesi hatte das Weib in Bagamojo kennen gelernt und mit sich genommen. Am Gombosee meldete sich plötzlich der kleine Ibrahim, der wohl den bekannten Zaubertrunk im Leibe hatte und reklamierte Helena als seine »n dugu« (Verwandte). Der Mnjampara, froh seiner ehelichen Bürde ledig zu werden, willigte in die Trauung und die zärtlichen ndugus bezogen den Raum in der kleinsten Hütte. Aber schon nach acht Tagen, im Lager von Njangaro, wurde meinem Askari der Raum doch zu klein, und da er dem kurzen Wahn der Flitterwoche nicht die lange Reue ihrer Ehe folgen lassen wollte, versuchte er es kurz entschlossen, sein Weib an die kühle Nachtluft zu setzen. Sie wehrte sich natürlich, drohte mit kelele (Skandal) und so schob er schließlich den Termin der Scheidung bis zum – nächsten Morgen hinaus. Helena aber bestritt ihm das Recht, sie in der Wildnis zu verlassen und verlangte wenigstens, bis Kilimatinde die ihr liebgewordene Rolle weiterzuspielen. Die Forderung war billig. Als ich sie aber in ihrer ganzen Scheußlichkeit vor mir sah, spürte ich mit meinem Askari ein menschliches Rühren, und ich schlug ihr vor, daß sie nach Empfang von zwei Rupien Lösegeld wieder zu ihrem ersten Gatten zurückkehren möge, was ihr mit dieser Mitgift und ihren Reizen wohl nicht zu schwer gemacht werden würde. » Nipe.« »Her damit«, sagte die edle Dulderin, und das Schauri war zu allgemeiner Befriedigung erledigt.

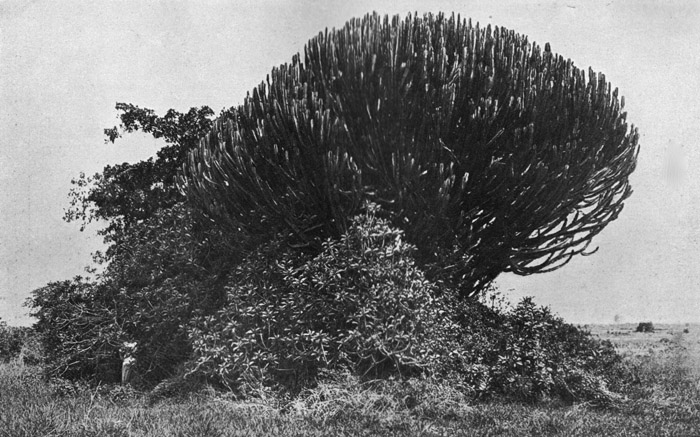

Kandelabereuphorbie.

Nsassa, 4. September. Heute fing einer meiner Leute einen Igel. Ich wußte nicht, ob es erinaceus albiventr. Wagner ist, da er sich zusammengerollt hatte und ich seinen Leib nicht sehen konnte. Die Wanjamwesi wußten gleich Rat. Sie bildeten um den Igel einen Kreis, klatschten im Takt in die Hände und sangen

Der Vorsänger:

Kālŭngājēje

Der Chor:

Kālī nīschīndĕ

Kālī kŭtŭkŭnjă

Der Sinn scheint ungefähr zu sein:

Der Vorsänger:

O Igel!

Der Chor:

Du schlimmer! Laß Dich bändigen,

Du schlimmer! Komme zu uns.

Der Igel rollte sich sofort auf, nickte mit dem Kopfe im Takte des Liedes und fing an, umherzulaufen. Vielleicht versucht jemand dasselbe einmal mit einem deutschen Igel.

Leutnant Stadelbaur hatte heute zu den Wagogo geschickt, sie möchten nicht mit großen Geschenken kommen, sondern nur etwas Milch und ein paar Eier bringen. Statt dessen kamen sie mit einer Unmenge Mehl, aber ohne Eier, weil sie kein Huhn hätten. Er schickte sie darauf mit ihrem Mehl wieder fort, was sie, scheint es, als Ungnade auffaßten. Denn nach einer halben Stunde kamen sie mit 32 Eiern wieder. Die Milch von Ugogo ist übrigens meist schlecht, da sie Wasser hinzusetzen und oft sogar noch unappetitlichere Manipulationen mit ihr vornehmen.

Tabora, im Oktober 1897.

Dede Matako, 5. September. Von dem heutigen Tage werden die Wagogo noch Kindern und Kindeskindern erzählen. War doch der leibhaftige scheitani (Teufel) bei ihnen. Beim Umpacken einer Last fielen mir eine Anzahl Taschenspielereien in die Hände und ich produzierte mich auf Wunsch von Stadelbaur vor den Wagogo als Zauberer. Das Verschwinden einer Flasche und ihre Verwandlung in ein Schnapsglas erregte ihre lebhafteste Verwunderung, ja selbst die der »aufgeklärten« Küstenleute. Aber auch das Zerschneiden einer durch zwei Hölzer gezogenen Schnur und ihre Reparatur, das Tanzen von Figuren auf einer Dose, in der ein Magnet rotiert, das unblutige Durchbohren meiner Nase mit einem Dolch und all die anderen Hexereien, die wir in unserer Jugend bei Bellachini bewunderten, machten bei den großen und kleinen Kindern, die mit weit aufgerissenen Augen und Mund auf der Erde kauerten, mit Gesten und Worten jede meiner Bewegungen verfolgten, immer wieder zusammenfuhren, wenn mein Zauberstab durch die Luft fegte, ungeheure Sensation. Vergebens, daß ich sagte » kasi ja Uleia« (europäische Arbeit), sie blieben dabei: » kasi ja scheitani«. Am meisten riefen ihr Erstaunen die Negerpuppen hervor, die ich von Berlin mitgebracht hatte, und die ich in den verschiedensten Stellungen auf den Tisch setzte. Halb freudig, halb furchtsam konnten sie den Blick von ihnen nicht losreißen; sie anzurühren hätten sie freilich nicht gewagt.

Ngombja, 7. September. Gestern, nach einer infolge übermäßigen Genusses konservierter Milch schrecklich verbrachten Nacht telekesa im Pori, heute Lager in Ngombja, wo ich wieder mit Stadelbaur zusammen traf. Ich ließ in strenger Marschordnung marschieren, weil nomadisierende Wagogo gestern einen kranken Nachzügler einer Wanjamwesi-Karawane überfallen und seiner Last beraubt hatten. Ich marschiere mit der Nachhut, was sehr unangenehm ist, weil der Zug bei jedem noch so kleinen Hindernis stockt. Denn die »große« Karawanenstraße ist bekanntlich nur so breit, daß nicht zwei Mann nebeneinandergehen können. Übrigens gehen die Leute auch dann im Gänsemarsch, wenn die Wege (wie in der Nähe von Stationen) sehr verbreitert sind. So kommt es, daß die Spitze einer Karawane schon einen Kilometer vom Lager entfernt ist, wenn es der letzte Mann verläßt. Inzwischen ist für Wegeverbreiterung viel getan worden – eine Sisyphusarbeit, so lange es nicht möglich ist, die Wege mit einem sterilen Schotter zu bedecken. Sehr rasch wachsen sie wieder zu bis auf den schmalen Pfad in der Mitte, den die Karawanen offen halten. Nie werden die Träger sich dazu verstehen, anders als im Gänsemarsch zu gehen – mit gutem Grund, weil der unbehinderte Luftzutritt das Marschieren wesentlich erleichtert. Ich habe das wiederholt probiert.

Unser Lager ist heute auf einem Hochplateau, auf dem vereinzelt schlecht gebaute Temben liegen. Wir lagern im Schatten einer mächtigen Adansonie, deren Stamm eine Höhle von etwa 8 Meter Höhe mit einer Grundfläche von fast 9 Quadratmetern umfaßt. Sie hat offenbar früher öfter als Zuflucht und Versteck für Vieh gedient. Der Blick aus die Ebene ist herrlich. So öde sie war, als wir sie durchzogen, so reizvoll erscheint sie aus der Ferne. Das leuchtende Gold der Gräser und das dunkle Grün der Schirmakazien, die aus unserer Höhe gesehen enger zusammengerückt sind, vereinigen sich zu einer so anmutigen Täuschung, daß ich nach dem Rieseln der Bäche aufhorchte, die dieser Landschaft ihre lachende Frische geben. Und doch lechzte der Boden meilenweit vergebens nach einem Tropfen Wasser. Mein liebenswürdiger Lagergenosse hat Pech mit seinen Leuten. Heute nacht sind ihm zwei Boys entwischt, nachdem sie einen großen Vorschuß empfangen haben, und nachmittags, im Begriff, abzumarschieren, fehlten ihm sieben Träger. Drei wurden von den Askaris aufgestöbert. Sie mußten bis zum Abmarsch in Baumhöhlen-Arrest und wurden vorsichtshalber gebunden. Einer verstand die auf Baum und Strick deutende Hand seines Herrn falsch und bat winselnd um sein Leben, das ihm gern geschenkt wurde. Zwei Stunden nach dem Aufbruch dieser Karawane fanden sich die fehlenden vier Träger pombeberauscht ein und wurden von mir unter Bedeckung nachgeschickt. Das nennt man hier »Trägerelend«. –

Vor dem Schlafengehen wollte ich bei dem schönen Mondschein noch einmal den Blick in die Ebene genießen. Als ich eine Viertelstunde gegangen war, fiel mir auf einmal ein, daß ich weder Gewehr noch Stock bei mir habe und nicht in Frascati spazieren gehe, um die Campagna im Mondschein zu sehen, sondern in Afrika, wo es nirgends an Raubtieren fehlt, in deren Wertschätzung ein noch so wissenschaftlicher Forschungsreisender nicht höher steht als eine gleich fette Ziege. Natürlich machte ich so rasch kehrt, als es die Residuen meiner militärischen Dressur mir gestatteten und trabte im Laufschritt zum Lager zurück, denn Märtyrer für ein Nichts sein, lockt mich nicht.

Im Pori, 9. September. Gestern Lager am Bubu-Fluß, dessen tiefeingerissenes Tal jetzt trocken ist.

Es ist merkwürdig, daß die Leute an keinem alten Lagerplatz vorübergehen können, ohne den Wunsch zu haben, ihre Zelte dort aufzuschlagen. Ich hatte die Karawane heute morgen vorausgeschickt, mit dem Befehl, nach drei bis vier Stunden je nach den Wasserverhältnissen zu kampieren, weil ich selbst jagen wollte. Nach 1¾ Stunden kamen sie an ein altes, schmutziges Kambi, und flugs wurde dort das Lager fertig gemacht.

Mit meinem Schandkoch gab es wieder einmal eine Szene; er hatte mich in einer Woche zweimal bestohlen, hatte mir, da ich ihn um Brot bat, Steine gereicht, so daß ich ein Ende zu machen beschloß und ihm sagte: »In Tabora bist du entlassen,« worauf er mir mit naiver Unverschämtheit »Danke sehr« antwortet. Die fortwährenden Plackereien hatten mich so nervös gemacht, daß ich ihn durchprügeln lassen wollte. Aber im letzten Moment – er lag schon in Positur – ward es mir wieder leid, so daß ich ihn aufstehen hieß. Meine Leute brachen in ein Beifallsgemurmel aus; es wäre das erstemal gewesen, daß ich diese, wie mir scheint, auch für hiesige Verhältnisse nicht sehr erfreuliche Prozedur hätte vornehmen lassen, und so hatten sie wohl noch das Gefühl von der »Schärfe, die nach jedem zückt«. Im übrigen behüte der Himmel mich und jeden vor englischen » mission-boys«.

Ich konnte heute wieder den raschen Temperaturwechsel beobachten. Es war ausnahmsweise heiß. Um ½6 Uhr brannte die Sonne noch so, daß ich den stärksten Korkhelm aufsetzen mußte. Mit gesenktem Kopf und schlaffen Knien marschierten wir dem sinkenden Gestirn entgegen, so träge, als zögen wir unseren Schatten wie eine schwere Bürde hinter uns her. Um 6 Uhr begann die Dämmerung, und um ½7 Uhr lief unser Schatten den der strahlende Vollmond erzeugte, flink wie ein Wiesel vor unseren kräftigen Schritten, während ein kalter Wind uns in den Rücken blies und den Staub vom Wege fegte. Nach drei Stunden kamen wir an eine Partie kolossaler Felsgruppen, und da Wasserlöcher in der Nähe waren, beschloß ich, die Nacht hier zu bleiben und morgen nach Kilimatinde zu gehen. Auf der Station traf ich wieder Stadelbaur, der den Hauptmann K. ablösen soll. Außerdem einen sehr netten Zahlmeister, zwei Unteroffiziere und einen Lazarettgehilfen. (Ein Jahr später waren bis auf den letztgenannten alle tot.)

Station Kilimatinde, 12. September. Es ist heute Sonntag, und selbst hier, tief im Innern von Afrika gibt es Sonntagsstimmung. Die Boma liegt in Schweigen und Stille. Die Werkstätten der Handwerker sind geschlossen, jede Arbeit ruht, und die Askaris sind in ihrem Dorf und bei ihren Familien. Die Kettengefangenen kauern faul im Schatten der Mauer; die Eingeborenen halten sich fern, weil sie wissen, daß ihnen heute alle Türen verschlossen sind. Kein Kommando, kein Signal. Nur frühmorgens anstelle eines Chorals ein kurzes Trommelspiel. Selbst die Tauben und Hühner verhalten sich ruhig, weil sie nicht von dem Hin und Her arbeitenden Volks aufgescheucht werden. Tiefe, tiefe Stille, daß man das Summen der Käfer im Sonnenschein hört. Nur hin und wieder der gleichmäßige, langsame Schritt der wache im Hofe. Es liegt etwas Beruhigendes, Einlullendes in dieser Stimmung, etwas wie ferner, feierlicher Glockenklang. Es ist, als rührte der Ringer Gottes leise, leise an deine Seele, alle Wunden heilend, alle Lüste und Leidenschaften für immer einsargend; es ist, als müßte dein Leben von nun an nichts mehr sein, als ein wunschloser, heiterer Frieden. – –

Kilimatinde hat eine eigentümliche Marktpolizei, die allen Unrat prompt entfernt. Es ist eine Unmenge von Geiern, die sehr wenig scheu sind und, auf den Felsblöcken sitzend, mehr das Auge als den Geruchssinn erfreuen. Leider lockt die Nahrungsgelegenheit auch viele Hyänen herbei, die bis zur Tollkühnheit frech sind. Ich sah im Lazarett für Schwarze ganz scheußliche Wunden. Einem kleinen, zehnjährigen Mädchen, das vor dem Hause schlafend gepackt wurde, war die rechte Gesichtshälfte fürchterlich zerfetzt. Einem andern haben sie das linke Bein zerfleischt, und heute nacht ist eine sogar in eine Hütte gedrungen und hat den Schläfer halb skalpiert und ihm ein Auge zerstört.

Muhalala, 14. September. Kilimatinde liegt inmitten eines sehr großen Bezirks, der von unruhigen, auf relativ tiefer Kulturstufe stehenden Stämmen bewohnt wird, den Wagogo, Wassandaui, Wanjaturu, Wataturu, Wasiomi u. a. Es hat nur die rein militärische Bedeutung, die große Karawanenstraße zu schützen. Der Einfluß der Station macht sich auch deutlich geltend. Es ist sehr viel getan worden. Stundenlang vor und hinter Kilimatinde ist die Straße sehr verbreitert und in sauberem Zustand. Die Boma liegt hoch oben auf der Höhe, die den östlichen Rand des ostafrikanischen Grabens bildet. Der Aufstieg, früher eine Qual, ist jetzt sehr erleichtert durch einen in Serpentinen angelegten weg. Vieles verdankt man der arbeitsfreudigen Natur des Leutnants Stabelbaur, der deswegen auch bei den Eingeborenen den Nainen » bana kasi moto« (der große Arbeiter) führt. Dieser junge Offizier kam in einem Alter, in dem die meisten seiner Kameraden die Freude an dem Glanze ihrer Epaulettes und der Geselligkeit des Kasinos noch nicht abgelegt haben, nach Afrika, und nach kurzem Aufenthalt an der Küste ins Innere. Hier hat er sehr viel gesehen und erlebt; mit großem Interesse hörte ich ihm zu, wenn er von seiner Jagd auf Kwawa, den früheren Sultan von Uhehe, erzählte, einem Marsch, der mit kolossalen Strapazen verknüpft war, oder von seinen Kämpfen in Ufiomi, wo er durch einen Speerstich schwer verwundet wurde u. a. Nur mit Bedauern schied ich heute von dem trefflichen Menschen; wir hatten uns in den paar Wochen unseres gemeinsamen Vagabundenlebens sehr gut verstanden. (Ein Jahr später verblutete er in der Nacht nach einer Operation, einer Folge der alten Speerwunde.)

Kirurumu, 18. September. In den letzten drei Tagen mußte ich über 60 Kilometer durch unbewohntes Gebiet zurücklegen. Heute kamen wir wieder zu menschlichen Ansiedelungen. Ihre Nähe verriet allerhand Zauberwerk. Am häufigsten sah ich Stämmchen mit Strohwedeln an der Spitze und am Fuß drei bis vier kurze, gestutzte Äste, oder geflochtene Torbogen, oder die schon einmal erwähnten Zeichnungen von Mehl. Die Bevölkerung, die hier lebt, ist ein Gemisch von Wanjamwesi, Wagogo und Wanjaturu. Einem Mgogo, äußerlich seinen Mturuherren nachäffend, wollte ich einen Buckelschild abkaufen. Als ich ihm ein grünes Tuch anbot, streckte er abwehrend die Hände aus und rief: » ole wangu« (das wäre mein Unglück). Ich fand hierdurch die Mitteilung bestätigt, daß die grüne Farbe bei vielen Stämmen des Innern als unheilvoll gilt. Deswegen werden grüne Perlen und Stoffe fast gar nicht in den Handel gebracht, vielleicht hängt hiermit die Bezeichnung » kanga nsige« zusammen, die einer meiner Leute für mein Tuch brauchte:: »Heuschrecken-Tuch«. Als ich dem Mgogo dann rotes Zeug anbot, weigerte er sich trotzdem, seinen Schild zu verkaufen. Es interessierte mich, zu sehen, wie lange seine Weigerung standhalten würde; ich häufte allmählich einen Berg von Schätzen vor ihm auf. Wohl leuchteten ihm die Augen vor Begierde, aber er lehnte schließlich doch alles mit der Motivierung ab, er brauche den Schild als Schutz gegen den Regen. Ich habe die Erfahrung schon öfter gemacht, wie schwer es auf flüchtigem Durchmarsch ist, ethnographische Gegenstände zu sammeln. Mein Schausch sagte zu mir: »Mache es wie mein ehemaliger Herr. Er hätte den Schild genommen, die Gegengeschenke hingeworfen und bass, d. h. etwa »Schluß der Debatte« gesagt. Und du wirst sehen, die Waschensi gehen schweigend davon und sind hinterher ganz zufrieden.« Der Rat ist nicht übel, und doch werde ich ihn nicht befolgen. Ich habe zwar die Überzeugung, daß ein großer Teil unserer Sammlungen auf diesem Wege eingegangen ist. Ich hoffe aber, daß es mir dadurch, daß ich lange Zeit an einem Orte sitzen werde, gelingen wird, etwas Ordentliches zusammenzubringen, ohne die Verfügungsrechte der Eingeborenen zu schmälern.

Ich tauschte heute bei einem Mturu eine Kuh mit Kalb gegen einen Stier und eine Ziege ein. Der Mann war aber so mißtrauisch, daß er nicht zum Betreten meines Lagers zu bewegen war.

Im Pori, 19. September. Ich ging heute morgen zunächst nur eine Stunde bis Kirurumu wa Sultani, das von Wamba, einem bekannten Mnjamwesi-Häuptling beherrscht wird. Er hat eine Riesentembe, die von einer wunderhübschen, fast acht Meter hohen Euphorbienhecke eingehegt ist. Gern hätte ich in ihrem Schatten gelagert, aber wie überall, wo Wanjamwesi Hausen, Schmutz und Gestank. Doch fand ich nicht weit davon eine schattige Stelle. Ich widmete mich heute einer Beschäftigung, von der mir an meiner Wiege nichts gesungen ward, nämlich der Kuchenbäckerei. Zuerst versuchte es mein Koch, aber das Resultat war kläglich: ein bleichsüchtiger Semmelknödel. Ich kramte nun in meinen zwanzig Jahre alten Erinnerungen an die großelterliche Küche. Ich sah ein großes Blech vor mir, butterglänzendes Papier und die roten Arme der schlesischen Karoline in einer Schüssel Mehl, Eier, Butter und Zucker verreiben. Das alles hatte ich auch, aber zu meinem Unglück fiel mir jenes Kinderlied von dem »Bäcker, der gerufen hat«, ein und der Vers:

»Morgen wollen wir Kuchen backen,

Dazu brauchen wir sieben Sachen.«

No. 5 und 6 mochten wohl Mandeln und Rosinen sein. Aber No. 7? Ich analysierte alle Kuchen, die ich nur je in meinem Leben gegessen habe; ich fand das siebente nicht. Schließlich ließ ich ungerade gerade sein und hoffte, auch so zum Ziele zu kommen. Ein trefflicher Backofen bot sich mir in einem verlassenen Termitenbau. Ich hatte nur nötig, senkrecht auf einen der vertikalen, schlotähnlichen Hohlgänge eine breite Öffnung zu schlagen, die ich durch eine eingezwängte, gitterförmige Pflanzenpresse in eine Feuerstelle und einen Backraum teilte. Es ging auch ganz prächtig, der Rauch wirbelte lustig nach oben, und ich hoffte schon im Stillen, den Herren der Station Mpapua den Rang abzulaufen, die sich jüngst vom Hauptmann bis zum Unteroffizier der ingeniösen Beschäftigung hingegeben haben, mit Lampenzylindern – Würste zu stopfen. Da sagte plötzlich mein Koch mit malitiösem Lächeln, als mein Kuchen in seiner Blechkiste brauner und brauner wurde und doch so platt blieb wie der Deckel einer Zigarrenschachtel: »Ist zum mkate wa Uleia (europ. Brot) keine Pombe nötig?« Ach, jetzt fiel mir No. 7 schwer aufs Herz. Ich hatte ja, ich Unglückseliger, die Hefe vergessen. »An diesem Tage buken wir nicht weiter.« (Dante, Francesca di Rimini.)

Als ich nach dieser Anstrengung einem friedlichen Schlummer mich hingeben wollte, störte mich Lärm und ich sah in meiner Nähe einen Träger mit einem Weibe ringen, während zwei Parteien einen Kreis um sie bildeten und das Recht ihrer Klienten verteidigten. Bei jedem Wort- oder Tatstreit sind nämlich sofort wie in der antiken Tragödie zwei Chöre mit ihren Wortführern zur Stelle, und bisweilen kommt es dann auch zu Kämpfen der leidenschaftlich interessierten Parteien. Nachdem ich die Kämpfenden getrennt hatte, ließen wir uns im Halbzirkel zum Schauri nieder, das folgenden Roman enthüllte.

In Tabora hatten sie sich vor etlichen Jahren zum ersten Male gesehen. Er liebte sie, sie liebte ihn. Und als Dank für genossene Wohltaten schenkte er ihr nach einiger Zeit drei Stück Zeug. Dann trennte sie das Schicksal. Erst vor zwei Monden in Bagamojo fanden sie sich wieder, und da ihre Herzen sich rasch entgegenflogen, beschlossen sie, meine Safari gemeinsam mitzumachen; er als Träger, sie als Stütze des Hausherrn. Zunächst begaben sie sich gemeinsam zum Inder – hier schürzt sich der dramatische Konflikt – und kauften das Hausgerät, das ihnen am nötigsten erschien, einen Teller mit roten Blumen, ein Rasiermesser und Wäscheblau. Die Ehe ließ sich auch sehr gut an, und bis Kilimatinde aßen sie gemeinsam von dem Teller mit den roten Blumen, rasierten sich gegenseitig das Haupthaar und bläuten sich die Wäsche. Dann aber trat etwas zwischen sie – wie er behauptet, ein von mir neu engagierter Träger, wie sie behauptet, eine andere bibi, die ihn in Tabora erwartet, kurz, da der Brutale immer Recht behält, jagte er sie aus seinem Zelt. Seit dieser Zeit herrschte zwischen ihnen ein verborgen glimmender Groll, der heute in hellen Flammen ausbrach. Vor allem ließ ich die Kriegsobjekte in mein Zelt und in Sicherheit bringen. Dann fragte ich den Mann, ob er denn seinem Weibe, als er sie entließ, die übliche Entschädigung gegeben habe, von der sie leben könne, bis sie einen anderen Beschützer gefunden habe Kalt und heiter erwiderte der: »Ja, drei Stück Zeug.« »Wo?« »In Tabora.« Also die Stoffe, die er ihr vor Jahren schenkte, sollten die Entschädigung für die jetzt erfolgte Entlassung sein. Ein allgemeines »Hoh« folgte, selbst aus dem Munde seiner abtrünnigen Partei. Dies »Hoh« war sein Unglück und das Weib zog triumphierend mit Porzellanteller, Rasiermesser und Wäscheblau davon.

Es folgte ein zweites Schauri, nicht weniger für afrikanische Verhältnisse charakteristisch.

Ein Träger kommt und bittet, sein Weib mitnehmen zu dürfen, das er hier bei wamba »gefunden« habe. Ich wollte es rundweg abschlagen, da der Mnjampara von Wamba Bedenken erhob, ob in Abwesenheit seines zur Zeit in Kilimatinde weilenden Herrn eines seiner Gesinde sich entfernen dürfe und ich auch nicht glauben wollte, daß man sieben Wochen von der Küste entfernt plötzlich sein Weib wiederfindet. Aber das ist Afrika. Die eigenen Leute Wambas bestätigten, daß die beiden seit vielen Jahren verheiratet und in Unjanjembe ansässig waren. Als Hauptmann Prince den aufständischen Sultan Siki besiegt und getötet hatte, floh das Weib, das zu Sikis Hofstaat gehörte, nach Iringa zu Kwawa, dem Sultan von Uhehe. Auf Kwawa wird seit Jahren vergebens von den deutschen Truppen Jagd gemacht. Und trotzdem auf seine Einbringung – tot oder lebendig – 5000 Rupien und sein Sultanat gesetzt sind, verrät ihn keiner der Wahehe, dieses interessantesten und vornehmsten Stammes von Ostafrika. Hauptmann Prince eroberte, wie bekannt, auch Iringa und wieder floh das Weib, diesmal zu Wamba von Kirirumu, wo sie Arbeit und Lebensunterhalt fand. Unter diesen Umständen konnte ich meinem Träger die Bitte nicht abschlagen.

Es kamen noch mehrere Leute von Wamba und baten um meine Entscheidung in Streitsachen: ich lehnte aber alles ab und verwies sie auf den bana mkuba von Kilimatinde. Ein Mann kam mir sogar heute abend, nachdem ich noch zwei Stunden ins Pori marschiert war, nachgelaufen, um meinen Schutz gegen Wambas Bruder anzuflehen, der ihn töten wolle, nachdem er ihm sein Eigentum geraubt hatte. Ich schlug aber auch dies ab, weil ich mich prinzipiell nicht in Streitigkeiten der Eingeborenen mische, bei denen es meist so schwer zu entscheiden ist, auf wessen Seite das Recht ist. Auch fehlt mir jede Legitimation.

Tura, 23. September, wieder ein tüchtiges Stück vorwärts, von vorgestern bis gestern wegen Wassermangels 52 Kilometer. Es ist gut, daß ich bald Tobora erreiche, denn mir mangelt es sehr an Getränken. Zu allem Unglück hat mir gestern ein leichtsinniger Träger meinen Rest an Wein und Sauerbrunnen zerbrochen, so daß ich nur noch drei Flaschen filtriertes Wasser von Kilimatinde habe. Doch läßt sich mit Hilfe von Alaun das schmutzigste Wasser reinigen, wir lagern in der Nähe von Riesentemben, die verlassen sind. Das spricht ganze Bände für den Schaden, den die Karawanen dem Lande anrichten. Heute Nacht fiel ein feiner Regen. Da meine Boys zu faul waren, die Kisten in das Lastenzelt zu tragen, drang er in etwa fünfzehn ein. Wieviel Schaden er angerichtet hat, kann ich noch nicht übersehen.

Am Kwale, 24. September. Heute traf meine Expedition ein Unglück, wie es schon mehrere Forschungsreisende getroffen hat, am schlimmsten den armen Böhm. Der Regen, der gestern in eine Anzahl von Kisten gedrungen war, hatte auch einige Lasten mit Werg durchnäßt, das ich zu zoologischen Zwecken mit mir führe. Ich wollte den schönen Sonnenschein heute zum Trocknen benutzen, packte die Kisten aus und breitete das Werg auf dem Boden aus. Da es etwas windig war, benutzte ich die in den gleichen Lasten verpackten, mit Alkohol gefüllten Gläser als Beschwerer, wie es kam, weiß ich nicht, ob der Wind von einer Feuerstelle oder von meiner Zigarre Funken entführt hat – kurz, mir stand das Herz still, als ich in einer Sekunde das Werg in Flammen aufgehen sah und alle, aber auch alle alkoholgefüllten Gläser platzten. Jetzt habe ich nur noch eine halbe Last Werg und ein paar Flaschen mit Spiritus übrig, und bis ich Ersatzmittel bekomme, vergehen viele Monate.

Rubugwa, 25. September. Ich bin noch ganz niedergeschlagen durch das Ereignis des gestrigen Tages.

Heute nacht weckte mich Lärm. Ich habe in der Karawane ein kleines Bübchen von fünf Jahren, namens Tanga, den Sohn eines Trägers, der mit meinem Affen auf dem Arm immer wacker an der Spitze marschierte oder ritt. Heute Nacht – es war bald die zwölfte Stunde – geriet er mit seinem Bruder und Conrüpelchen um eine Schlafmatte in Konflikt und kurz entschlossen brüllt er nach dem wachehaltenden Askari. Dieser behandelte die Zänkerei der beiden Bürschel denn auch in einem halbstündigen Schauri mit dem ganzen Ernst, den ein Neger selbst für den Streit von Zwillings-Säuglingen um das ihnen zustehende Naß von Muttermilch aufwendet.

Mkigwa, 26. September. Heute fünfstündiger Marsch, zum Teil durch hochstämmigen Myombowald nach Mkigwa. Hier fand ich einen herrlichen Lagerplatz unter einem Mangobaum mit seinem prächtigen Schatten. Aber wie genoß ich auch dies Lager. Ich breitete Decken über tausende von welken Blättern, lag selig auf dem Rücken, schickte den Rauch meiner Zigarre nach oben, daß die Käfer zwischen den segnend sich ausstreckenden Asten verdrießlich summten und las das ewig schöne Zarathustra-Kapitel vom Mittag. »Das wenigste gerade, das Leiseste, Leichteste, einer Eidechse Rascheln, ein Hauch, ein Husch, ein Augenblick – wenig macht die Art des besten Glückes.« Meine Hand wühlte verloren in dem Blätterlager, da greife ich etwas glattes, weiches – eine Schlange? Nein, etwas viel schlimmeres, einen Zeitungsfetzen, das Überbleibsel einer Europäerkarawane. Und ich lese. Aus jeder Seite etwa fünfzehn Zeilen. Aus der einen: ein Abschnitt aus einer Verteidigung des Duells gegen die »Judenliberalen«, denen es bei ihrer Agitation nur um Sensation und ein Kampfmittel gegen die verhaßten Junker zu tun sei; auf der anderen: ein Bericht über eine Reichstagssitzung mit der Tagesordnung: »Antrag Stadthagen und Gen. betreffs der Verhängung der Untersuchungshaft«. St. führt aus, daß sein Antrag nur der Reaktion gegen das unter Bismarck auch in die Justiz eingedrungene Strebertum entspringe. Hier brach es ab.

Gott sei Dank! Gott sei inniger Dank, daß ich fern von Duellanten, Judenliberalen, Junkern, Sozialdemokraten und strebsamen Juristen bin: Gott sei Dank, daß ich nicht mehr das Parteigezänk höre, morgen früh nicht beim Barbier die Zeitung zu lesen brauche, daß ich in Afrika bin, selig auf dem Rücken liege, daß ein Mangobaum segnend seine Äste über mich breitet, meine Hände mit welken Blättern spielen und das Gesumme der Käfer und des schwatzenden Lagers mich in Schlaf wiegt. Strecke dich, recke dich, meine Seele. O wie wenig macht die Art des besten Glückes.

Tabora, 28. September. Heute erreichte ich die letzte Etappe der großen Karawanenstraße.