|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Nun kam eine Reihe schöner warmer Sommertage. Tagsüber verhielt ich mich still, erst in der Abendkühle begann ich mich zu rühren, um auf die Jagd auszuziehen. An einem solchen schönen kühlen Abend hüpfte ich langsam über einen Weg, der sich zwischen himmelhohen Graswäldern hinzog. Plötzlich hörte ich, wie der Boden unter den Schritten eines Riesen erzitterte.

Ich machte einen gewaltigen Satz, um in den Straßengraben zu hüpfen, aber ehe ich noch zu einem zweiten Sprung angesetzt hatte, wurde ich von einer furchtbar großen Tatze ergriffen und lange, biegsame Finger krümmten sich um mich und hielten mich gefangen. Du kannst dir nicht denken, wie heftig ich erschrak und wie mein Herz klopfte.

Das ist bestimmt eine Menschentatze, dachte ich und saß ganz still. Von allen Riesen hat nur der Mensch solche Tatzen, fast ebenso geformt wie meine eigne. Die der anderen Riesenwesen sehen ganz anders aus. Aber was will der Mensch von mir? Ich habe doch nie gehört, daß Menschen Frösche essen. Aber wer weiß? Ach, ich Arme, mir muß doch alles Schreckliche passieren!

Nach einer Weile begann sich die Tatze langsam zu einer runden Höhlung zu öffnen, durch die ich gleich den Kopf heraussteckte. Die Erde war tief unter mir, die Grashalme nickten mir zu und rauschten vorbei, ein hoher Meilenstein kam mir entgegen und eilte auch von mir fort, und ein alter grauer Zaun glitt blinkend und geheimnisvoll nickend an mir vorbei. Alles zog nach derselben Richtung, an mir vorbei, von mir weg. Meine Angst wurde immer größer. Jetzt mußte wohl Gefahr im Verzuge sein, da alles fortlief, sogar alte Zäune und große Büsche und Meilensteine und Getreidefelder, alles, alles. Was konnte dies bedeuten? Da hörte ich plötzlich eine wohlbekannte Stimme:

»Ziwitt, ziwitt, Frau Frosch, wie ist es dir ergangen? Hast du dich mit dem Menschen befreundet, oder bist du wie die Fliege im Schnabel meiner Frau? Sie fliegt jetzt gerade ins Nest, um unsere Kleinen zu füttern. Der Mensch läuft wohl auch gerade in sein Nest, um dich seinen Jungen in den Mund zu stecken. Ja, Froschbraten ist so übel nicht, die Menschenkinder schnabulieren das wohl auch gern.«

»Keine Scherze, Hirundo,« sagte ich. »Ich bin schon unglücklich genug. Sag mir bloß, warum alle weglaufen. Alle möglichen Dinge, die sich früher nie gerührt haben, Zäune und Meilensteine?«

»Bist du aber dumm, Frau Frosch,« piepste Herr Hirundo, und damit schoß er in die Luft und verschwand mit einem zwitschernden Lachen. Bald kehrte er jedoch zurück und brachte Frau Hirundo mit.

»Was höre ich,« rief sie. »Frau Frosch gefangen und in Menschenhand? Bist du es wirklich?«

»Ja, ja,« sagte ich und seufzte, »und was glaubst du, Frau Hirundo, wird jetzt mit mir geschehen?«

»Das weiß ich nicht,« antwortete Frau Hirundo. »Auf die Menschen ist gar kein Verlaß. Aber auf der Froschjagd habe ich sie bisher noch nie gesehen.«

»Ich auch nicht,« rief der Schwalberich von oben, »ich habe vorhin nur gescherzt.«

»Aber warum laufen denn alle davon?« fragte ich noch einmal.

Das Schwalbenpaar piepste und zwitscherte vergnügt.

»Aber, liebe Frau Frosch,« sagte die Schwalbenfrau endlich lachend, »hast du denn solche Angst, daß du gar nicht merkst, daß es der Mensch ist, der läuft? Und er läuft rasch genug, damit du, die du so langsam bist, glaubst, daß alle anderen an dir vorbeieilen. Wir finden natürlich, daß er nur über den Weg hinkriecht.«

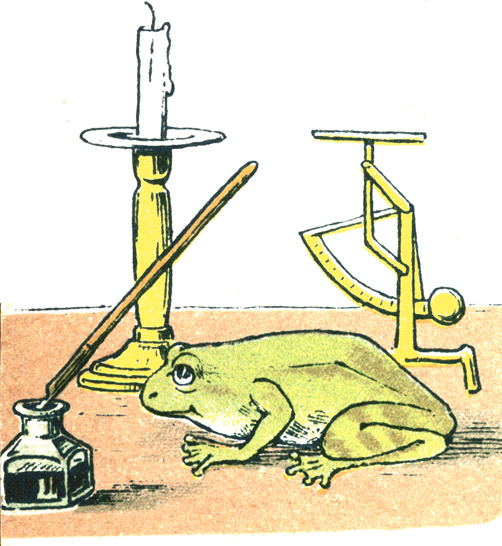

»Menschenbeine und Froschbeine,« piepste der Schwalberich, »wissen doch überhaupt nicht, was Geschwindigkeit ist. Aber wir, wir, wir«, zwitscherte er, »wir wissen es« und damit schoß er so blitzschnell durch die Luft, daß mir vom bloßen Zusehen ganz schwindelig wurde. Ich hatte jedoch bemerkt, daß die Tatze, die mich hielt, ein bißchen schlaffer und das Guckloch größer geworden war, und so beschloß ich, einen Fluchtversuch zu machen. Ich schlug mit den Beinen aus und schlüpfte wirklich glücklich durch das Loch und fiel zu Boden. Einen tüchtigen Stoß bekam ich freilich, aber das beachtete ich nicht, sondern machte Satz um Satz, um zu entkommen. Aber der abscheuliche Räuber war gleich hinter mir her und immer wieder fühlte ich seine Hand über mir, wenn es mir auch anfangs gelang, ihr wieder zu entschlüpfen. Aber nur zu bald wurde ich aufs neue eingefangen. Und jetzt umklammerte mich die Tatze noch fester, aber ich muß zugeben, daß sie mir nicht wehtat. Endlich wurde ich an einem wunderlichen Ort niedergesetzt. Kein Gras, keine feuchte schwarze Erde, kein Wasser, keine Sonne, kein Himmel, nichts von alledem, woran ich gewöhnt war, gab es hier. Der Boden war hart und häßlich und merkwürdig glatt, und anstatt der Bäume und Sträucher wuchsen aus dem harten Boden ebenso harte und seltsame Gegenstände. Die standen auf vier Beinen und waren ganz platt und undurchsichtig. Noch nie hatte ich solche Gewächse gesehen. Auf den platten Wipfel einer solchen Pflanze setzte der Räuber mich, aber sowie ich nur frei wurde, sprang ich wieder herunter. So lernte ich den Boden im Menschennest kennen, und – ich muß sagen – der war abscheulich. Weißt du, ich kann nicht begreifen, wie ihr so schlecht und häßlich wohnen könnt – es ist doch ganz leicht, ordentlichen Lehm und Moos und Gras und alles andere zu finden, was man für ein anständiges Nest benötigt.

Ja, als ich nun auf den Boden des Räubernestes sprang, bekam ich einen so starken Stoß, daß meine Pfoten mich tüchtig schmerzten. Ich kroch in eine Ecke, und blieb da sitzen. Der Mensch war verschwunden, und ich begann nachzudenken, wie ich es anstellen sollte, um ins Freie zu gelangen.

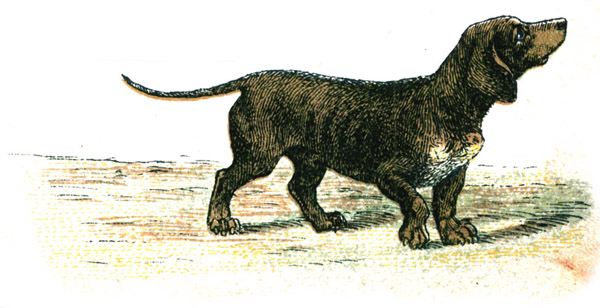

Als ich ein Weilchen so gesessen hatte, hörte ich Schritte herankommen, und plötzlich beschnüffelte mich ein ungeheures Geschöpf. Ich saß ganz starr vor Entsetzen da.

»Wau, wau!« rief der Neuankömmling und legte seine großen Tatzen vor mich hin und stand selbst wie ein Berg da, »wau, wau, wer bist du? Was willst du? Geh weg, geh weg!«

»Ich bin nur eine Froschfrau,« sagte ich, »nur eine Froschfrau. Ich tue niemandem etwas zu leide, und ich will nur zu gerne fortgehen. Der Mensch hat mich selber hergebracht. Zeige mir nur einen Weg hinaus, dann will ich dir ewig dankbar sein.«

»Wau, wau, ich bin der Haushund, hast du mich noch nie gesehen?« antwortete das Riesentier und schlug mit seiner plumpen Tatze nach mir.

Da hörte ich eine fremde Stimme, eine Menschenstimme. Was sie sagte, verstand ich nicht. Aber der Hund mußte wohl verstanden haben, denn er kehrte mir den Rücken und kroch in einer sehr komischen Weise auf den Menschen zu und leckte ihm die Hand. Als sie ein Weilchen miteinander geplaudert hatten, ging der Mensch fort, und der Hund setzte sich in einiger Entfernung von mir nieder und sah mich an.

»Was hat der Mensch gesagt?« fragte ich.

»Daß ich dich nicht anrühren darf,« sagte der Hund, »daß ich nicht nach dir schnappen, dich nicht mit der Tatze schlagen und dich nicht anbellen darf.«

»Aber dann ist der Mensch ja gut,« rief ich ganz erstaunt, »und ich habe doch geglaubt, daß er ein abscheulicher Räuber sei.«

»Ein Räuber,« knurrte der Hund und stellte sich auf die Hinterbeine, »ein Räuber, sagst du? Untersteh dich das noch einmal zu sagen, dann beiße ich dich.«

»Na, na, na,« sagte ich und sprang flink beiseite, »muß ich das nicht glauben, wenn er mich gefangen nimmt und wegschleppt? Aber ich höre ja, was du sagst, und ich glaube es, ich glaube es, hörst du nicht? Ich glaube schon, daß der Mensch gut ist. Sei nur du auch gut und setzte dich wieder. Vorhin war es viel gemütlicher.«

Während ich so sprach, hüpfte ich unaufhörlich hin und her, denn der Hund stieg mir schnüffelnd und knurrend nach. Wer weiß, wie es mir ergangen wäre, wenn nicht in diesem Augenblick einige Menschen hereingekommen wären. Da wurde der Hund ganz sanft und hörte sofort auf zu knurren. Einer der Menschen nahm mich in die Hand, und die andern, die kleiner waren, betupften und streichelten mich.

Ich hatte nicht mehr solche Angst wie zuerst, aber so recht geheuer war es mir doch nicht, weißt du, ich ahnte ja nicht, was sie mit mir im Schilde führten.

Denke dir, wie dir zumute wäre, wenn dich plötzlich ein Riesenwesen fangen würde, das so groß wäre, daß du gar nicht bis zu seinem Kopf aufsehen könntest, und in dessen Tatze du eingeschlossen wärest. Und denke dir weiter, daß du gar nicht wüßtest, was dieses Wesen von dir will und warum es dich gefangen hat, und was es mit dir zu tun beabsichtigt. Ja, dann kannst du dir meine Gefühle vorstellen.

Plötzlich hörte ich den Hund rufen:

»Wißt ihr, liebe Menschen, wißt ihr, liebe Menschen, die Froschfrau hat euch Räuber genannt! Räuber hat sie gesagt. Zaust sie doch einmal tüchtig!«

Ich erschrak furchtbar. Dieser greuliche Hund, dachte ich. Aber die Menschen warfen ihm nur einen Blick zu und sagten:

»Kusch, kusch.«

»Pfui,« rief ich, »pfui, wie kann man nur so schlecht und boshaft sein!«

»Aber ich wollte dich doch nur ein bißchen schrecken. Die Menschen haben ja gar nicht verstanden, was ich sagte. Sie glaubten, ich meinte: Darf ich Frau Frosch totbeißen? Gebt sie mir, laßt sie mich totbeißen! Weißt du, man muß sehr deutlich zu den Menschen sprechen, damit sie verstehen, was man meint, und überdies muß man noch seiner Rede mit den Augen und den Tatzen nachhelfen und manchmal sogar mit den Zähnen. Aber gut ist der Mensch, und kein Räuber, merk dir das.«

»Ja, ja,« beeilte ich mich zu sagen.

Nach einem Weilchen waren die Menschen wieder fort, und ich war mit dem Hund allein.

»Sag, habt ihr es hier im Hause immer so furchtbar heiß?« fragte ich.

»Findest du es heiß?« sagte der Hund, »ich finde es höchst behaglich. Aber wenn dir zu warm ist, dann strecke doch die Zunge heraus und jappe, dann wird dir gleich kühler sein.«

Ich antwortete nichts, denn etwas so Dummes wie dieser Rat des Hundes war mir noch nie vorgekommen. Die Zunge herausstrecken und jappen? Hast du je so etwas gehört? Pflegst du die Zunge herauszustrecken, wenn dir zu heiß ist?

Als der Hund ein Weilchen still gelegen hatte, stand er auf und machte sich in einer Ecke zu schaffen.

»Was tust du da?« fragte ich.

»Das ist mein Korb, mein Schlafkorb, und ich mache mir mein Bett,« sagte der Hund schläfrig und knurrig, warf sich dann mit Gepolter in seinen Korb und begann zu schnarchen.

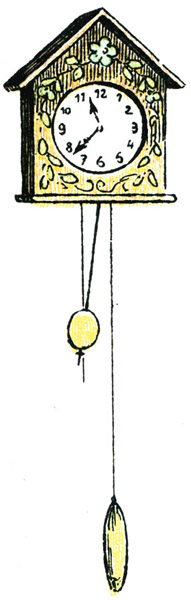

Nachdem der Hund eingeschlafen war, sprang ich überall herum, um womöglich ein Loch zu finden, durch das ich entschlüpfen könnte, aber es gelang mir nicht. Die Hitze und Trockenheit hatte mich ganz ermattet, und ich suchte mir die kühlste Ecke, die ich finden konnte, denn ich war furchtbar schläfrig. Da hörte ich einen tickenden Laut, der von der Wand kam.

»Wer da?« rief ich eifrig, denn ich glaubte, es würde leichter sein, den Morgen zu erwarten, wenn ich jemanden hatte, dem ich mein Herz ausschütten könnte. »Wer ist da?«

Das Ticken hörte sogleich auf, aber nach einiger Zeit begann es wieder. Ich saß jetzt ganz still da und lauschte, und bald hörte ich, wie es von einer anderen Gegend der Wand zur Antwort tickte und pickte. Was kann das nur sein? dachte ich und vergaß für einen Augenblick alle meine Sorgen.

Im selben Augenblick bewegte sich der Hund und fragte schlaftrunken:

»Bist du noch da, Frau Frosch?«

»Ja,« sagte ich, »aber hörst du, Hund, du bist doch hier daheim, kannst du mir nicht sagen, wer mitten in der Nacht so pickt und tickt? Höre nur, hörst du nicht?«

»Ich weiß schon, ich weiß schon,« antwortete der Hund, »ich brauche nicht erst zu hören. Diese Ticker kenne ich wohl, das ist eine weitverbreitete Familie. Manche sind groß und wohnen an der Wand, wo sie Tag und Nacht ihr einziges Bein hin und herschleudern und immer tick-tack, tick-tack rufen. Andere sind klein und wohnen bei dem Menschen, in seiner Tasche, und die haben gar kein Bein, aber auch sie piepsen ihr Tick-tack, tick-tack.«

»Das ist aber wunderlich,« sagte ich.

»Ja, nicht wahr?« sagte der Hund, »aber noch wunderlicher ist es, daß dieses Tickergeschlecht eine ungeheure Macht über den Menschen hat. Manchmal sah ich meinen alten verständigen Herrn ganz wild vor Schrecken werden, nur weil dieser Wandticker ihm mit lauter, klarer Stimme etwas zurief. Denn siehst du, er kann nämlich manchmal die Stimme erheben und rufen, so daß es durchs ganze Zimmer schallt. Aber auch meine kleine Herrin stand im Winter manchmal wie verhext da und starrte den Wandticker an, bis sie plötzlich wie ein Wirbelwind von daheim fortlief. Und lange blieb sie dann weg, solche Angst hatte sie vor dem Wandticker.«

»Das ist seltsam,« sagte ich. »Aber wie heißen denn diese Ticker?«

Aber der Hund war plötzlich so schläfrig geworden, daß er mich gar nicht hörte. Ich mußte mehreremale fragen, bis ich ihn undeutlich murmeln hörte:

»Uhren, Uhren. Laß mich schlafen.« Und er schlief schon.

Als ich nun wieder allein war, dachte ich über die wunderliche Erzählung des Hundes nach. Und ich fragte mich, ob denn wirklich die Menschen, die riesengroßen, auch vor irgend etwas Angst hätten und davonliefen.

»Aber warum lassen sie diese schrecklichen Ticker bei sich wohnen, an ihren Wänden und in ihren Taschen? Plötzlich kam mir ein Gedanke. Ich will die Uhren selber fragen, aber nur höflich, immer nur höflich, und so rief ich mit meiner artigsten Stimme:

»Ergebenste Dienerin! Ich weiß, daß ihr Uhren seid, und ich weiß, daß ihr zu einem mächtigen Geschlecht gehört. Ergebenste Dienerin.«

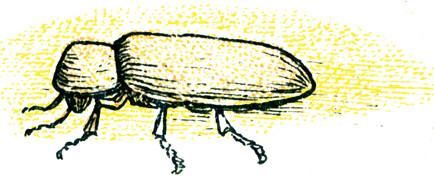

Aber ich bekam keine Antwort. Doch nach einem Weilchen sah ich ein ganz, ganz kleines schwarzes Ding durch ein Loch in der Wand kommen. Gefährlich sah es nicht aus.

»Bist du eine Uhr?« fragte ich.

Es antwortete nicht, sondern zog still und behend seine Beine an den Körper, denn es war gar nicht richtig, daß es keine Beine hatte, wie der Hund sagte, und saß regungslos da, als wenn es tot wäre.

»Warum antwortest du denn nicht?« fragte ich ungeduldig.

Keine Antwort.

»Du bist eine schlechte Uhr und eine dumme Uhr und eine eigensinnige Uhr,« sagte ich heftig, denn nichts kann mich mehr in Zorn bringen, als auf eine artige, freundliche Frage keine Antwort zu bekommen. »Ich kann mir gar nicht denken, daß sich die Menschen vor einem so jämmerlichen Dinge wie du es bist, fürchten. Ich täte es nicht,« fügte ich hinzu.

»Aber warum nennst du mich denn Uhr?« fragte das kleine schwarze Wesen an der Wand.

»Weil's der Hund gesagt hat. Hast nicht vielleicht du an der Wand getickt und gepickt?« fragte ich.

»Ja,« sagte das schwarze Ding, »das schon.«

»Nun also, dann bist du eine Uhr,« sagte ich bestimmt.

»Ich bin keine Uhr,« erwiderte das schwarze Wesen verdrossen.

»Was bist du denn?« fragte ich ungeduldig.

»Ich bin der Holzwurm, der Totenkäfer, Anobium – aber keine Uhr. Was ist eine Uhr?«

»Wohnst du nicht an der Wand?« fragte ich hastig.

»In der Wand wohne ich, da sind prächtige Gänge, die ich schon als Kind gebohrt habe, ich und die anderen Larven.«

»Wohnen einige von euch in den Taschen der Menschen?« fragte ich zögernd.

»Was fällt dir ein!« rief das schwarze Ding erschrocken. »Was sollten wir dort tun?«

»Ich habe gehört, daß sich die Menschen vor euch fürchten. Ist das wahr?«

Ich glaubte nämlich kein Wort mehr von dem, was mir der Hund erzählt hatte, aber ich fragte doch.

»Vor uns fürchten?« sagte der Kleine und schien erst sehr erstaunt. Aber dann schlüpfte er in sein Loch, stellte sich auf die Vorderbeine und schlug mit großer Kraft mehrere Male mit dem Kopf an das Holz seines Ganges. Dann steckte er den Kopf durch das Loch und rief:

»Es kann schon sein, daß wir ihnen Angst machen.«

»Aber wozu soll dies Klopfen eigentlich gut sein?« fragte ich, »tut es dir nicht im Kopf weh?«

»Weh? Siehst du nicht, wie ich ausgerüstet bin?«

Und wirklich, weißt du, als ich den Holzwurm ansah, merkte ich, daß er aus Herzenslust knipsen und klopfen konnte, ohne je Kopfschmerzen zu bekommen. Denn, kannst du dir denken, der Rücken hatte sich gleichsam gehoben und sich wie eine große Kapuze über den Kopf gelegt. Und das war keine weiche Kapuze, nein, hart und steif war sie, ganz dazu geeignet, Holz damit zu klopfen.

»Ja, das sehe ich,« sagte ich schließlich, »daß du für das Klopfen gut ausgerüstet bist. Aber wozu es gut sein soll, das verstehe ich noch immer nicht.«

Anstatt eine Erklärung zu geben, sagte der Kleine: »Wer bist du denn eigentlich, und wie kommst du her?«

Da erinnerte ich mich plötzlich, wie schlimm es mit mir stand, und ich begann dem Schwarzen mein trauriges Schicksal zu erzählen. Aber ich kam nicht weit, als er mich unterbrach:

»Wo ist denn der Froschpapa?«

»Ja, das weiß ich nicht,« sagte ich, »aber ich hoffe, es geht ihm besser als mir,« und dann wollte ich in meiner Erzählung fortfahren, aber der eigensinnige Patron unterbrach mich wieder:

»Wann hast du denn den Froschpapa zuletzt gesehen?«

»Im Frühling, zeitlich im Frühling,« antwortete ich, »ach, ach, die Zeit, die herrliche Zeit. Du kannst dir nicht denken, wie feucht und kühl da alles war. Und jetzt muß ich hier sterben.«

Aber der grobe Kerl hörte mich gar nicht an.

»Wie habt ihr euch denn gefunden, du und Froschpapa?« fragte er.

»Wir quackten und riefen und sangen,« sagte ich, »kannst du das nicht von selber verstehen? Ach, ach, ach, wenn ich an das Wasser und das Eis denke! Wo ist jetzt mein See, mein lieber, kühler See,« rief ich klagend, denn es wurde mir immer schwerer und schwerer, in der trockenen Luft auszuhalten.

»So, so,« sagte der Schwarze, »du findest, daß ich von selber verstehen sollte, wie ihr, du und Froschpapa, euch gefunden habt! Aber du verstehst gar nichts?«

»Was verstehe ich nicht?« fragte ich gleichgültig, denn ich war viel zu müde, um neugierig zu sein.

»Du hast gefragt, warum ich klopfe und ticke und picke. Ebenso gut könnte ich dich fragen, warum quacktest du im Frühling? Warum sangst du und riefst du, daß man es weit und breit hörte?«

»Ach so,« rief ich ganz überrascht, »klopfst du nach deiner kleinen schwarzen Frau? Ja, dann verstehe ich euer Ticken:

Tick-tack, wo bist du?

Tick-tack, hier bin ich.«

»So ist es. Wenn man im harten Holz wohnt, kann man nicht singen. Und wenn man nicht singen kann, ist es doch gut, tick-tack, tick-tack klopfen zu können.«

»Na, endlich hast du's verstanden,« sagte der Holzwurm. »Aber jetzt leb wohl. Ich gehe.«

Und damit verschwand er in der Wand, wo ich ihn bald eifrig picken hörte. Ich war jetzt wieder allein mit dem schnarchenden Hund. Das war doch ein komischer Patron. Zuerst gab er mir einen dummen Rat und dann erzählte er eine verrückte Geschichte. Vielleicht ist er ein bißchen einfältig geworden, weil er schon so lange im Menschenhause lebt. Denn ich merkte ja, wie furchtbar elend ich mich fühlte, seit ich hingekommen war. Während ich noch daran dachte, schlummerte ich ein und merkte gar nicht, daß es schon Morgen war, bis ich den Hund bellen und winseln hörte.

»Laßt mich hinaus, laßt mich hinaus,« rief er mit lauter Stimme.

»Ja, du kannst gut rufen und schreien,« dachte ich bei mir selbst, als im selben Augenblick ein großer Teil der Wand verschwand und der Hund, mit dem Schwanze wedelnd, hindurchschlüpfte. Ich begann sogleich auf das Loch zuzuhüpfen, so rasch ich es in meinem elenden Zustand konnte, aber lange bevor ich ans Ziel kam, schob sich die Wand wieder zusammen, und da saß ich nun. Du kannst dir nicht denken, wie elend mir zu Mute war. Es wurde immer schlimmer und schlimmer. Die Luft wurde immer heißer und trockener, und ich schrumpfte förmlich zusammen.

»Warum, warum in aller Welt lassen sie mich hier sterben?« dachte ich, »und warum haben sie dem Hund gesagt, daß er mich nicht totbeißen darf? Es wäre ja viel besser für mich gewesen. Herrn Talpa, der hungrig war und mich auffressen wollte, den verstehe ich, aber die Menschen, die kann ich nicht begreifen. Was wollen sie eigentlich?«

Im selben Augenblick hörte ich ein feines Stimmchen in meiner Nähe piepsen:

»Warum siehst du denn so jämmerlich aus?«

Als ich aufblickte, sah ich, daß es eine Fliege war, die sprach.

»Fürchtest du dich nicht vor mir,« sagte ich mit schwacher Stimme, »weißt du nicht, daß ich Fliegen esse?«

»Ich fürchte mich vor niemandem,« antwortete sie, »ich bin die Hausfliege Musca. Feige pflegt mich niemand zu nennen, eher zudringlich und frech, und du, du armer Schelm, siehst wirklich nicht aus, als wenn du jemanden bange machen könntest. Deine Haut liegt ja in tausend Runzeln und Falten. Du trocknest wohl bald ganz ein?«

»Ja, ja,« seufzte ich, »du hast recht. Es steht schlimm mit mir, bald sterbe ich.«

»Aber warum denn,?« summte die Fliege. »Hier gibt es doch alles mögliche gute zu essen. Ich pflege spazieren zu gehen und alles zu untersuchen und zu kosten. Mache es nur auch so, dann wird es dir hier schon gefallen.«

»Hier ist es aber so trocken, so trocken,« seufzte ich, »das kann ich nicht aushalten.«

»Es gibt hier Wasser genug,« sagte die Fliege aufmunternd. »Eine weiße Sorte, die sehr gut ist und manchmal haben sie auch rotes und gelbes Wasser. Ich habe alles gekostet, ich kenne alles.«

»Wo ist Wasser?« fragte ich eifrig.

»Ja, jetzt ist keines da, aber es wird schon kommen, es wird schon kommen,« summte die Fliege.

Ich sagte nichts mehr, denn ich war zu entkräftet, um zu sprechen, und ich merkte ja auch, daß die Hausfliege geradeso wie der Haushund alles mögliche dumme Zeug erzählte. Mein ganzer Körper stach und brannte mich, und die Hinterbeine wollten mich gar nicht mehr tragen.

Nach einem Weilchen – ich weiß nicht, wie lange Zeit vergangen war, kam die Fliege wieder herangesummt. Sie setzte sich mir ohne weiteres auf den Kopf und begann ihre Vorderbeine gegeneinander zu reiben. Von Zeit zu Zeit steckte sie auch den Kopf zwischen die Beine und rieb und putzte ihn. Ich versuchte sie abzuschütteln, aber ich konnte nicht. Als sie sich ein Weilchen so geputzt und gebürstet hatte, fragte sie mich:

»Woran stirbst du?«

»An der Trockenheit,« sagte ich.

»So, so,« meinte sie sehr gleichgültig.

Da wurde ich so zornig, daß ich die Kraft fand zu sagen:

»Du wirst schon auch bald sterben.«

Aber die Fliege antwortete ganz ruhig:

»Ja, ja, das will ich meinen.«

»Woran pflegt ihr Fliegen denn zu sterben?« fragte ich nach einem Weilchen.

Denn ich begann zu glauben, daß die Fliege doch nicht so boshaft war, wie ich geglaubt hatte. Sie fand es vielleicht ganz natürlich, daß man sterben mußte.

»O, an allem möglichen,« sagte die Fliege. »Oft wäre ich schon fast an abscheulichen klebrigen Orten ertrunken oder hängen geblieben. Aber im Herbst pflegen wir an der Pest zu sterben.«

»An der Pest?« fragte ich – »was ist denn das?«

»Die Fliegenpest, das ist unsere eigene besondere Krankheit,« sagte die Fliege stolz – »und weißt du, ansteckend ist sie auch.«

»Aha,« sagte ich.

»Ja,« sagte die Fliege, und dann begann sie eine lange Geschichte zu erzählen, aber sie flog dabei mit solchem Gesumm herum, daß ich gar nicht recht zuhören konnte. Aber von der Fliegenpest sprach sie die ganze Zeit und behauptete, daß das ein kleiner, kleiner Schwamm wäre, der anstatt wie andere ordentliche Schwämme draußen in der Erde zu wachsen, sich auf den Fliegen niederlasse. In ihre Körper spannte er kreuz und quer lange Fäden aus und die sögen den armen Fliegen das Mark aus. Schließlich stürben sie und blieben mit gespreizten Beinen und geschwollenem Hinterleib sitzen, und dann wären sie für alle anderen sehr gefährlich, denn wenn sie der toten Fliege nahe kämen, so bliebe der weiße klebrige Stoff an ihnen hängen und dann wären sie verloren. Die kleinen Staubkörnchen wären wie die Samen anderer Pflanzen, und aus ihnen wüchsen in der Fliege gleich feine Schwämmchen und dann hätte man eben die Pest im Leibe, schloß die Fliege ihre Erzählung.

»Wer hat dir denn das alles erzählt?« fragte ich, als sie endlich verstummte.

»Eine Winterfliege,« sagte sie und fügte sehr nachdrücklich hinzu: »Ich will auch eine Winterfliege werden, wenn ich nicht vorher die Pest kriege.«

»Warum willst du eine Winterfliege werden?« fragte ich.

»Ja,« meinte die Fliege – »weil die von den Menschen so gefeiert und gepriesen und gefüttert und verhätschelt werden. Wir werden immer nur zudringlich und frech und schmutzig gescholten.«

»Seid ihr das?« fragte ich.

»O nein, gewiß nicht,« versicherte die Fliege. »Wir wissen gar nicht, was die Menschen eigentlich von uns wollen. Wir sind unser nur so furchtbar viele.«

»Nun, dagegen hilft die Pest und ich,« sagte ich und versuchte die Fliege zu erschrecken, indem ich meine Zunge herausschnellte.

Aber das mißlang kläglich.

»Die Pest vielleicht, aber du nicht mehr,« lachte die Fliege und flog unbekümmert davon.

Sie hatte recht, das spürte ich deutlich. Nie mehr würde ich übermütig über das Feld hüpfen, nie mehr in meinem See schwimmen und mit dem Entengrün plaudern, nie würde ich meine Zunge nach einem prächtigen Fliegenbraten knallend herausschnellen und nie mehr mit meinen Unzähligen scherzen und ihr Staunen über ihre neuen Verwandlungen sehen.

»Ja, alte Frau Frosch,« dachte ich bei mir selbst, »ein Frosch kann viel aushalten. Im kalten harten Eise bist du erfroren gelegen, erstarrt, wie tot, aber damals erholtest du dich wieder, das Eis schmolz, und du erwachtest frohgemut, aber diesmal kommst du nicht davon. Du bist ja nicht wehleidig, Frau Frosch, oftmals hast du große tiefe Wunden gehabt und dich dennoch nicht gefürchtet. Aber jetzt ist das Empfindlichste bedroht, was du hast, deine feine dünne weiche Haut. Schrumpft die zusammen und zerreißt, ja dann ist es um dich geschehen, Frau Frosch.« So sprach ich zu mir selbst, bis mich eine tiefe Betäubung umfing und ich von gar nichts mehr wußte.

Als ich wieder zum Bewußtsein kam, war etwas sehr Seltsames geschehen. Das erste, was ich merkte, war eine herrliche Feuchtigkeit und Kühle, die in mich eindrang und mich wieder belebte, und das zweite war etwas wunderlich weißes, das rings um meinen Körper gewickelt war, so daß nur der Kopf hervorguckte, und das dritte war ein Gemurmel von Menschenstimmen und ein Gewühl von Menschentatzen um mich.

Zuerst war ich zu schwach, um irgend etwas anderes zu tun, als immer mehr Feuchtigkeit und Feuchtigkeit durch die Haut einzusaugen. Du kannst dir nicht denken, wie herrlich das war und wie selig ich dalag, in meinen weißen Binden.

Nach einem Weilchen spürte ich eine kleine Menschenhand unter meiner Schnauze. Sie war zu einer Schale gekrümmt, und es war Wasser darin. Ich guckte den kleinen See an und wünschte, daß er groß genug wäre, um darin zu schwimmen. Vielleicht wollte das kleine Menschenkind, das mir den kleinen See zeigte, sagen:

»Siehst du, so sieht Wasser aus. Sei jetzt nur froh, bald darfst du wieder in deinen eigenen großen See hüpfen.«

Ich war der Kleinen sehr dankbar und als sie nach einer Weile mit ihrer zweiten Tatze meinen Kopf nahm und in das Wasser drückte, erschrak ich gar nicht, sondern sah sie ganz freundlich und sanft an. Da hörte ich auf einmal die Stimme des Hundes:

»Trink, Frau Frosch, trink doch! Siehst du nicht, daß die kleine Herrin dir Wasser anbietet.«

»Aber ich trinke ja,« sagte ich erstaunt, »und ich bin ja so dankbar und zufrieden.«

»Du trinkst,« sagte der Hund – »das ist doch nicht wahr. Alles Wasser ist ja noch in der Hand der kleinen Herrin, und ich habe dich kein einziges Mal die Zunge eintunken und Wasser schlürfen sehen.«

»Die Zunge eintunken und Wasser schlürfen,« rief ich noch erstaunter. »Was meinst du? – Trinkst du mit der Zunge? – Das ist doch nicht möglich.«

»Natürlich trinke ich mit der Zunge,« sagte der Hund, »wie sollte man wohl sonst trinken?«

»Nein aber,« sagte ich, »wie du doch sprichst. Man trinkt doch durch die Haut, wenn man sich anständig betragen will. Durch die Haut saugen wir – ich und meine Familie – das Wasser ein. Wasser mit der Zunge zu schlürfen! Hat man je so etwas gehört?«

Im selben Augenblick drückte das kleine Menschenkind mit seinen Fingern meinen Kopf ganz sanft und behutsam nieder und streichelte mich sehr freundlich.

Ich sah sie so liebevoll an als ich konnte und bog willig meinen Kopf nach ihrem Wunsch, aber nichts auf der Welt hätte mich dazu bewegen können, ihr die Zunge herauszustrecken. Und ich glaube auch gar nicht, daß sie das wollte. Das war nur das dumme Geschwätz des Hundes.

Während ich ganz zufrieden dalag, begann einer der Menschen all die weißen Binden aufzuwickeln und trug sie dann fort.

»Was soll das nun?« dachte ich, aber Angst hatte ich nicht mehr.

Bald wurden die Binden wieder zurückgebracht und ich wurde aufs neue hineingewickelt. Und denke dir nur, jetzt waren sie noch feuchter und kälter als zuvor, und ich lag fast wie in einem See da. Das war so herrlich nach der furchtbaren Trockenheit, die mich fast getötet hatte. Aus Leibeskräften sog ich Wasser ein, und ich fühlte förmlich, wie ich anschwoll und wieder dick und glänzend wurde.

Als ich mich wieder ganz erholt hatte, wurde ich hinausgetragen und ins Gras gesetzt, und da merkte ich, daß es Abend war, ein kühler Abend mit der frischesten Luft, die du dir denken kannst, und das Gras war so grün und üppig und die Erde so herrlich weich, und überall war ein Summen und Zwitschern und Plaudern, das mich ganz taumelig machte.

Bald begann ich zu hüpfen und, o! wie ich hüpfte und hatte doch geglaubt, daß ich nie mehr hüpfen würde! Als ich ein Weilchen herumgesprungen war, fiel es mir ein, daß ich die Menschen, die so gut gegen mich gewesen waren, ganz vergessen hatte. Ich sah mich gleich nach ihnen um, aber sie waren verschwunden. In meiner Freude, wieder frei zu sein, war ich weit von ihnen weggehüpft. Aber nicht wahr, du glaubst auch, daß sie doch gemerkt haben, wie froh und dankbar ich war, weil sie mir geholfen hatten. Jetzt glaube ich nicht mehr, daß sie Räuber sind, aber weißt du, ich hüpfe ihnen doch aus dem Weg, denn ich fürchte, sie sind ein wenig, ein ganz klein wenig unverständig.