|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Traute Stunden. – Die Requisiten eines Alchimisten. – Zwei Widersacher werden Freunde. – Chemischer Unterricht im Laboratorium. – Mißgünstige Einflüsterungen. – Vergebliche Anstrengungen »Gold« zu machen. – Der Meister bei der »Arbeit.« – Jörgs Flucht aus dem Waldhaus. – Peppos Abschied.

Der Winter war mit aller Macht hereingebrochen, und oft stürmte und schneite es tagelang, daß jeder Zugang zu dem Holzhause versperrt war und die kleine Kolonie darin viele Wochen lang kein fremdes Gesicht sah. Aber sie waren mit Vorräten wohl versehen und lebten im engen Kreis sorglos und heiter dahin, heiter wenigstens die jungen Leute, die sich jetzt noch mehr sahen, da Jost nun auch abends in der Herrenstube weilen und dort unter der Aufsicht des Vaters sogar in die Geheimnisse des Lesens von Sibylle eingeweiht wurde. Die Esse rauchte Tag und Nacht, und in den dunklen Winternächten lugten ihre zwei Fenster wie glühende Augen gar gespenstisch weit ins Land hinein.

Für Jost war das ein Winter des Lernens und des Genießens, wie er in seinem ganzen armen Leben noch nie solches mitgemacht. Der alte Gelehrte erschloß vor ihm die Quellen des Wissens und führte ihn ein in das stille Reich der Steine und zeigte ihm die Herrlichkeiten des Erdinneren, daß ihm die Augen übergingen und sein Herz scheu und zaghaft wurde darüber, daß Gottes Welt bis ins kleinste so über alle Maßen wunderbar eingerichtet und so über alle Worte schön und merkwürdig sei.

Schon die Esse selbst hatte seine äußerste Verwunderung wachgerufen mit ihren seltsamen Retorten und Apparaten und der ganzen phantastischen Einrichtung einer von ihm noch nie gesehenen chemischen Küche, in der nach dem Geschmack der Zeit auch die gruseligen Pferdeschädel und die seltsamen ausgestopften Fische nicht fehlten, die da und dort an Wand und Decke hingen. Da gab es große Schränke voll wunderlicher, langschnäbeliger, dickbauchiger, grüner und blauer oder weißer Flaschen und Phiolen, darauf sonderbare Schnörkel und Geheimzeichen, ein Halbmond mit aufgesetztem Kreuze, ein schiefer Pfeil auf einer Kugel, aufgemalt waren oder auch ein schwarzer Totenkopf mit zwei gekreuzten Knochen darunter als Zeichen, daß die Phiole ein tödliches Gift berge. Die Geheimzeichen der Alchimisten gehen auf die Araber und ihre Kabbala zurück, wonach ein Kreis die Sonne oder das Gold bezeichnete, ein Halbmond dagegen Luna, das Silber. Oben oder unten aufgesetzte Pfeile oder Kreuze dienten zur Bezeichnung anderer Elemente. So bedeutete ? Kupfer, ? Antimon usf. Diese Zeichen blieben bis in die Neuzeit namentlich in Apotheken in Gebrauch, wurden aber seit Dalton durch die abgekürzten lateinisch-griechischen Namen der Elemente ersetzt. So O = Oxygen, Mg = Magnesium, Cu = Cuprum (Kupfer), Au = Aurum (Gold).

In einer Nische stand die Aludel. Das war der große Sublimationsapparat,

Sublimieren bedeutet in der chemischen Sprache eine Operation, durch die starre flüchtige Körper von nicht flüchtigen getrennt

werden. Die hierzu dienende einfachste alchemische »Aludel« bestand in einem Glaskolben, dessen Boden erhitzt wurde, auch aus langhälsigen irdenen Töpfen. Die Sublimation, die in der alten Chemie das einzige Mittel war, um gereinigte Substanzen zu erhalten, also in der Metallurgie immer wieder versucht wurde, wird auch heute noch vielfach angewendet, um aus einer Substanz flüchtige Verunreinigungen zu entfernen. Sublimate, d. h. das Produkt des Sublimationsvorganges, sind z. B. Schwefelblumen, Salmiak, Zinnober, Jod, die sich bald als festes Pulver oder auch als Kristalle niederschlagen.

Graphit wird in der Metallurgie zur Herstellung von feuerbeständigen Tiegeln verwendet, welche auch der größten Hitze widerstehen. Unter Metallurgie versteht man die Lehre von den mechanischen und chemischen Prozessen, durch die man die Erze, d. h. Gesteine, welche Metalle enthalten, zu reinem Metall umarbeitet.

Den chemischen Vorgängen geht hierbei die sogen. Aufbereitung der Erze voraus. Diese ist heute in großartigster Weise entwickelt und arbeitet je nach Art der aufzubereitenden Erze mit Steinbrechern, Walz- und Pochwerken sowie Klassierapparaten. An diese schließt sich die Setzarbeit an, durch die die erhaltene Erzkörnermasse nach dem spezifischen Gewicht gesondert wird. Dadurch kann man z. B. bei der Aufbereitung von Kupfererzen, die gewöhnlich in Gesellschaft von Bleiglanz und Zinkblende vorkommen, eine Sortierung erhalten, bei der die an Blei besonders reichen Erzkörner zu unterst liegen, darüber die spezifisch leichteren zinkhaltigen Bruchstücke, und zu oberst die »tauben Berge«, d. h. das nicht erzhaltige Gestein.

Im Mittelalter wurde alles das in einfachster Handarbeit ausgeführt und beim »Handsetzen« mit Sieben gearbeitet, die man in Wasser tauchte und rasch senkrecht nach unten bewegte. Die Körner sanken dann nach ihrem Gewicht verschieden schnell.

Durch das Rösten der Erze suchte man bei einer Temperatur, bei der sie noch nicht schmelzen, sich aber chemisch verändern, sie für »Zuschläge«, d. h. Beimischungen zugänglich zu machen. Heute wendet man das Rösten bei der Goldgewinnung und der Verarbeitung schwefel-, antimon- und arsenhaltiger Erze an, wobei entsprechende Säuren entweichen. Im Mittelalter sahen die mit den ersten hüttenmännischen Versuchen beschäftigten Goldmacher darin ein Universalmittel zur Gewinnung von Erzen. (Daher auch das hartnäckige Festhalten des Lampadius an dieser Methode.) Man bediente sich hierbei im Laboratoriumversuch mit Vorliebe der Muffelöfen, weil hierbei das Röstgut nicht mit den Feuerungsgasen in Berührung kam.

Die Versuche des Famulus beziehen sich auf Messingguß, wobei nach der alten Methode geröstete Zinkblende (Galmei) als Zuschlag mit Holzkohlenstaub und Schwarzkupfer geschmolzen wurde. Doch ist die Versuchsanordnung falsch, da Galmei nur als Zugabe zu verwenden wäre, um Messing zu erhalten. ein mächtiger Kolben, unter dem in einem kleinen Herde das Feuer knisterte. In ihm war ein graues Salz, aus dem grüne Dämpfe wallend emporstiegen in absonderlichen Kringeln und entlang zogen in den Glasröhren, die sie hinüberleiteten in allerlei Windungen in das Kühlgefäß, eine dickbauchige Kugelflasche, die zur Hälfte in einer steinernen, mit Kühlwasser gefüllten Wanne steckte. Und wie wunderbar: im Kühler schlugen sich die Dämpfe nieder und verwandelten sich in blitzende Kristalle von so herrlich leuchtendem Blau, wie es selbst am Himmel nicht zu sehen war.

In Tiegeln und Töpfen aus grauschwarzer, metallisch glänzender Masse, die der Famulus Graphit nannte, wurde auf einem mit lauter Vertiefungen besetzten Kapellenherd unter Muffeln mit einem fürchterlichen Feuer eine rotglühende Masse erhitzt, zu welcher der Famulus von Zeit zu Zeit Späne von Kupfer und ein schwarzes Pulver warf, worauf sie wallte und glühende Kugeln emporspritzte. Für einen Augenblick erschien dann eine blinkende Silberhaut im Tiegel, die aufleuchtete, als hätten die Alchimisten einen Sonnenstrahl eingefangen, aber gleich wurde sie wieder verschlungen und hinabgezogen ins flüssige Metall, von dem der Gehilfe nun Schlackenhäute abschäumte. Da war allerlei merkwürdig benamtes Gerät. Auch merkwürdig anzusehen. Der »Heinzenthurn« aus Ton, zugedeckt mit einer Schale, die wie ein halber Totenschädel aussah, und allerlei »Alembiks«, wie die Goldmacher die Retorten nach arabischem Sprachgebrauch bezeichneten. Der »große Rosenhut« hatte einen Ehrenplatz, da das Destillieren, das man in ihm vornahm, ein zu wunderbarer Vorgang war. Im »Marienbad« wurden Säuren gekocht, und im »Pelikan« zirkulierte der wallende Dampf und wollte hinaus, sich wie ein Dämon auf seine Meister stürzen, wenn ihn nicht die gläsernen Fürlagen abgehalten und gebändigt hätten.

Das Wichtigste in diesem Laboratorium aber waren doch die Probieröfen, in denen das Feuer Tag und Nacht nicht erlöschen durfte. Hier wurden die Erzproben, um die der alte Alchimist seine Seelenruhe verkauft hatte, geläutert und in Gießbuckeln immer wieder umgeschmolzen, unter den Muffeln gedämpft und geröstet nach des Agricola, Der Vater der gesamten Metallurgie (und Mineralogie) ist mit dem Werke: De re metallica im Jahre 1530 G. Agricola. Dieser, mit seinem richtigen Namen Georg Bauer, kam 1494 zu Glauchau in Sachsen zur Welt, war schon mit 24 Jahren Rektor in Zwickau und ging erst dann zu medizinischem Studium nach Leipzig und Italien, wo er auch lehrte. Zurückgekehrt machte er sich erst als Arzt in Joachimstal und Chemnitz ansässig, durch den berühmten sächsischen Bergbau angezogen, wandte er sich jedoch bald der Mineralogie und dem Bergwesen zu, das er in epochemachender Weise reformierte. Er lehrte die Mineralien in seinem vierbändigen Werke » De natura fossilium« nach ihren äußeren Merkmalen erkennen und gab in seinem Bergwerkbuch auch eine vollkommene praktische Anweisung zum bergmännischen Betrieb. Diesem sind zum Teil auch die in die Erzählung verflochtenen Schilderungen des mittelalterlichen Bergwerks- und Hüttenwesens entnommen. Er starb 1560 als Bürgermeister von Chemnitz. des großen Meisters aller Erzscheide- und Probierkunst, Anweisung oder auch nach eigenen Einfällen, die immer wieder geändert und unermüdlich wiederholt wurden.

Riesige, vom Alter geschwärzte handschriftliche Bücher standen dabei auf einem Regal, auf einem Tisch lagen eine Menge Erzstufen und standen Schalen und Mörser, unter ihm aber lag ausgebrannte Schlacke zu Hauf und waren Truhen vollgefüllt mit weißem Kalkstaub oder rostroten und zitronengelb leuchtenden Gesteinstücken und Säcke mit Erden und unbekanntem Inhalt.

Das war das Reich des Peppo. Hier schaltete er wie ein böser Geist im Vorhof der Hölle, und fratzenhaft zuckte der Widerschein der züngelnden Flammen über sein dunkles Gesicht, das nun noch unfreundlicher wurde, als sein Herr und Meister ihm den neuen Laboranten als Schüler empfahl. Sein einziges Auge ruhte tückisch und lauernd auf Lampadius, der sein unbefangenstes Gesicht machte; dann ging er auf den blonden Jüngling zu, erfaßte seine Hand und sagte mit unheimlicher Lustigkeit: »Sollst guter Kamerad mir sein, Jost, kann dich brauchen, wird mir schon lang' zu viel Arbeit. Auf gut Freundschaft, amice.«

Und von der Stund an war der Bann gebrochen. Er erzählte es später Jost selbst, daß er ihn für hochmütig und stolz hielt, weil er nie hereingekommen sei zu ihm, und daß er nur deshalb ihm ausgewichen; jetzt aber, da er auch zu ihrer Zunft gestoßen, werde er ehrlich Freundschaft halten mit ihm, so er ihm nicht zuwider sei als armer, verbitterter Krüppel, obwohl er einst einer der schönsten Männer gewesen, als er noch als Magister studierte bei dem großen Agricola zu Padua, bis eine heimtückisch platzende Retorte ihm das Auge ausgeschlagen und sein Antlitz versehrt habe, daß er das Gespött der Leute wurde, sein Studium abbrechen mußte und in die Einsamkeit ging.

Der arglose Deutsche glaubte dem listigen Welschen und folgte seinen oft wiederholten Einladungen, mit ihm mancher Flasche der merkwürdigen Liquore den Hals zu brechen, die der Italiener aus Kräutern zu destillieren wußte, und die so stark waren, daß es wie Feuer den Körper hinabrollte, wenn man nur ein Gläschen trank. Und während er früher jeden Abend schon mit Ungeduld darauf wartete, daß er mit Sibylle in seiner treuherzig ungelenken Art las, fehlte er jetzt manchmal und behauptete, bei den Feuern sitzen zu müssen in der Esse. Den alten Lampadius freute der Eifer, aber jung Sibylle war einmal an einem stockdunklen Abend heimlich für einen Augenblick in die Dachkammer geschlichen, denn von dort sah man gerade in das Fenster der Esse und auf den Kapellenherd. Und sie sah da wohl Jost sitzen, aber Peppo saß vertraulich bei ihm, beide lachten und schwatzten und tranken aus einer grünen Flasche wie zwei Zechbrüder. Das gab ihr einen Stich ins Herz, und sie wußte nicht, warum sie auf einmal bitter weinen mußte.

Des Nachmittags war stets chemischer Unterricht. Der Lehnstuhl des Alten war in die Esse geschafft, und darin saß er und hatte das lahme Bein auf einen Schemel gestreckt, und sprach, sprach mit der Ausdauer und Unerschöpflichkeit der alten Gelehrten, wenn von ihrem Fach die Rede ist. Es war wirklich behaglich in dem verräucherten Raum um diese Stunde, da durch die Butzenscheiben das frühe Rot der sinkenden Wintersonne hereinschien und draußen alles starrte in Schnee und mit mächtigen Eisbärten. Drinnen aber war es wohlig warm, die Feuer prasselten und knisterten, in den Retorten sang und kochte es, Peppo saß vor den Tiegeln und schäumte ab, Jost aber rieb im Mörser und lauschte begierig, wenn der Meister erzählte. Er sprach über das wunderbarliche Werden des neuen Wissens,

da sich nun Entdeckung über Entdeckung drängte und man gar nicht inne werden könne, was noch alles möglich sei. Der Mensch werde noch der Herr werden über die Elementargeister der Luft und der Erde, sowie er das Feuer schon beherrsche und das Wasser, daß sie seine Schiffe tragen und mit gehorsamer Kraft ihm zurechtkochen und rektifizieren die feinsten und köstlichsten Stoffe und Säfte. Wie war nicht der große Parazelsus

Philipp Theophrastus Bombastus Paracelsus, der berühmteste der spätmittelalterlichen Ärzte und Alchimisten, der Geburt nach ein Schweizer (1493-1541), erhielt seinen alchimistischen Unterricht in den Bergwerken zu Schwaz und führte dann ein höchst abenteuerliches Leben als Arzt und Heilmittelkrämer, das ihn bald als Professor und Stadtarzt an die Universität Basel, bald als Feldherr ins Kriegslager, bald zu wahrhaft fürstlichem Auftreten, dann wieder ins größte Elend brachte. Zuletzt lebte er in Salzburg, wo sein Wohnhaus eine Gedenktafel trägt und sein bombastischer Grabstein gezeigt wird. Durch dieses Abenteurerleben und die marktschreierische Art, mit der er auftrat, war er lange Zeit in Verruf, und man sprach ihm alle Verdienste ab. Doch tat man ihm Unrecht damit, da, wie sich in neuerer Zeit ergab, eine ganze Zahl von modernen Begriffen der Heilkunst ihm geläufig war und in seinen Schriften »

Paramirum«, »

Paragranum« und in seiner »Großen Wunderarzney« niedergelegt ist.

Nach ihnen war der Kernsatz seiner Lehre, daß der Mensch ein Teil der Natur sei und sein Leben durchaus natürlich verlaufe, weshalb auch bei seiner Erkrankung der Heilkraft der Natur freier Lauf gelassen werden müsse. Der Arzt kann nur Schädlichkeiten fern halten, deshalb empfahl er z. B. bei der Wundbehandlung größte Reinlichkeit. Er kann durch »Spezifika« den Heilungsprozeß beschleunigen, und es müsse für jede Krankheit einen solchen Heilstoff, ein

Arcanum, geben. Nach solchen

Arcana war er rastlos auf der Suche. Besonders hoch schätzte man sein Algarotpulver, mit dem er wahre Wunderkuren ausgeführt haben soll. Namentlich den chemischen Mitteln (besonders Metallverbindungen und Salzen) schrieb er Heilkraft zu, ihnen zuliebe beschäftigte er sich unausgesetzt mit Chemie und machte auch auf diesem Gebiet ansehnliche Entdeckungen. Von ihm datiert die Jahrhunderte hindurch währende Vorliebe der Heilkunde für Pulver, Pillen und Medizinen.

Diese Kenntnisse waren allerdings, dem Geiste der Zeiten gemäß, eingehüllt in ein phantastisch kabbalistisches Gewand, und er verschmähte Geheimniskrämerei und allerlei kleine Zauberformeln nicht. Davon war aber kein Gelehrter seiner Zeit frei, und durch die Anwendung der ihm offenbar bekannten Hypnose schien sich ihm wirklich ein Einblick in ein Reich der Magie zu eröffnen, der ihn in gutem Glauben an die Kabbala erhielt., der Erleuchtete, den sie deshalb Theophrastus Bombastus nannten, und zu dessen Füßen er selbst noch als alter Mann an der Hochschule zu Basel gesessen, Meister und Herr über Leben und Tod geworden, seitdem er erkannt, welche Heil- und Lebenskraft im Algarotpulver und den angeblich toten Metallen stecke und in den Salzen, mit denen er seine Wunderkuren ausführe, so daß er mit Recht die Schriften des Avicenna und Galenus

Avicenna und

Galen waren die bis zu Paracelsus Zeiten am höchsten geschätzten Ärzte.

Avicenna ist nur die latinisierte Form für Ibn Sina, einen arabischen Philosophen aus Bochara in Zentralasien, der dort von 980-1037 lebte und an der Hochschule zu Ispahan Medizin und Philosophie lehrte. Seine Augenheilkunde wird noch heute in Deutschland gelesen, und sein »Canon der Medizin« war viele Jahrhunderte hindurch die Grundlage des ärztlichen Unterrichtes an den abendländischen Universitäten.

Claudius Galenus war nebst Hippokrates der berühmteste Arzt des Altertums, ein Grieche von Pergamon, der 131-201 n. Chr. lebte. Ursprünglich begann er als Arzt der Gladiatoren von Pergamon seine Laufbahn, wurde aber später Leibarzt der Kaiser Marc Aurel und Commodus. Als medizinischer Schriftsteller war er von unglaublicher Fruchtbarkeit, da wir von 250 seiner Werke wissen, von denen sich noch hundert bis auf unsere Tage erhalten haben. Sein Hauptverdienst war, in die Medizin die Anatomie und Physiologie eingeführt zu haben; wie er denn auch als erster das Experiment in der Heilkunde anwandte und von dem Arzte eine allgemeine, besonders aber naturwissenschaftliche Bildung verlangte. Er war der erste, der zur Bekämpfung der Tuberkulose die klimatischen Kurorte empfahl, und seine physiologische Optik gilt noch heute als mustergültig.

Dementsprechend war er 1400 Jahre hindurch Hauptautorität der Medizin und wurde aus dieser Stellung erst durch Paracelsus gestürzt. öffentlich verbrannt habe, denn seit ihm war ihre Heilkunst wertlos.

Und was war es doch für ein köstlich Ding um den Triumphwagen des Antimons, so der gelahrte Basilius Valentinus,

Basilius Valentinus ist das Pseudonym eines rätselhaften Gelehrten des 15. Jahrhunderts, der angeblich als Benediktinermönch zu Erfurt lebte. Doch nimmt man in neuerer Zeit an, daß der Verfasser der valentinischen Schriften im Rosenkreuzer-Orden zu suchen sei. Tatsache ist, daß ihr Herausgeber (

I. Thölde) langjähriger Sekretär des Rosenkreuzer-Ordens war. Der »

Triumphwagen des Antimon«, sowie »

Der große Stein der alten Weisen« und die »

Offenbarung der verborgenen Handgriffe« enthalten eine Naturgeschichte des Antimons von solcher Genauigkeit, daß sie sich viele Jahrhunderte hindurch nicht verbessern ließ. Außerdem sind darin die Beschreibungen zahlreicher chemischer Stoffe enthalten. Der Verfasser der valentinischen Schriften war der erste, der reines Quecksilber aus Sublimat darzustellen wußte; er war der Entdecker der Salzsäure, des Ammoniaks und des Bleizuckers, er kannte Wismut, Arsen und Zink und war mit den Methoden der qualitativen chemischen Analyse vertraut. Allerdings wird dies alles in einem theosophisch-mystischen Gewande von unglaublicher Phantastik vorgebracht. der große Stern aller Kabbalisten zu Erfurt, so herrlich ans Licht gezogen. Wer hätte in dem unansehnlichen Grauspieß solch Wundertäter vermutet! Und er zeigte ihnen das

Butyrum Antimonii und die seltsame Schwefelleber oder die merkwürdigen Büschel eines Minerals, das er Stibium

Das Antimon oder der Spießglanz, in den alten Schriften

Stibium oder

Spießglanzkönig genannt, ist ein chemisches Element, das man, meist mit Schwefel verbunden, als Grauspießglanz in langen nadeligen, bleigrauen und metallisch glänzenden Kristallen im Harz und in Böhmen findet. Das rohe Antimon enthält stets Arsen, Kupfer, Blei, Eisen, Schwefel, so daß es für die Alchimisten infolge der zahllosen Versuchsmöglichkeiten damit von größtem Interesse war. Das Algarotpulver des Paracelsus war nichts anderes als ein Antimonoxychlorid, ebenso wie auch die berühmte »

Antimonbutter« des Valentinus, welche die Aufmerksamkeit des Chemikers aufs höchste dadurch auf sich ziehen mußte, daß sie an der Luft rauchte, beim Erwärmen zu einem Öl zerschmolz und bei Wasserzusatz sich als weißes Pulver, dies ist das Algarotpulver, niederschlug.

Unter

Schwefelleber dagegen verstanden die Alchimisten eine leberbraune Masse, die mit Wasser eine braungelbe Lösung gibt, aus der bei Zusatz von Säure der höchst unangenehm riechende Schwefelwasserstoff aufsteigt und eine Menge reiner Schwefel ausfällt. Durch diese geheimnisvollen Eigenschaften spielte die Schwefelleber, die man durch Zusammenschmelzen von zwei Teilen kohlensaurem Kali mit einem Teil Schwefel erhält, im alchimistischen Laboratorium eine sehr große Rolle. nannte, und das in den schönsten Strahlen gewachsen, meist bleigrau, oft aber auch in allen Farben des Regenbogens angelaufen war. Und sie führten zusammen die schönsten Experimente damit aus, sahen, nachdem es rektifiziert worden, wie es schon in einer Kerzenflamme schmolz. Brachte man es aber auf den großen Herd und fachte man das Feuer mit einem mächtigen Blasebalg zur größten Hitze an, so geschah auf einmal das Herrliche: in einem überirdischen weißen Glanz wie eine Sonne leuchtete es so hell auf und war verschwunden, ehe sich noch die geblendeten Augen

erholt hatten. Und wenn man Splitter davon auf die Kohlen streute, wußte sich dieser Proteus der Berggewächse wieder zu verwandeln in einen weißen Beschlag, der, man traute seinen Augen kaum, nach einiger Zeit wieder von selbst verschwand.

Jörg war es da oft zumute, als sei er bei einem Zauberer in die Lehre eingetreten, und er verstand nun erst der Rede Sinn, wenn die Leute draußen am See und in der Kreuth ihn des öfteren gefragt hatten, ob denn der »Alte am Berg«, sein Meister, nicht bald besseres Wetter machen wolle. Er selbst hatte eines Abends bei ihren nächtlichen Gelagen den Peppo allen Ernstes gefragt, ob denn der Meister nicht auch Gold machen könne, wenn er so viele Künste verstehe. Da hatte dieser gar unheimlich gelacht und gemeint, der alte Schelm mache ihnen nur Taschenspielerkunststückchen vor und behalte seine beste Weisheit für sich. Er möge nur acht geben, wie er auch ihn mit Undank lohnen werde, nachdem er ihn ausgenützt. Im Vorderhaus, da sei ein heimlich Zimmer voll von Barren gediegenen Goldes, und wenn er ihm verspreche, keiner Menschenseele etwas zu verraten, wolle er ihm Abschnitzel zeigen von der hohen Kunst. Und er wies ihm vor gewundene Späne eines weißlich leuchtenden, da und dort gelb und rot schimmernden Metalles, das schon etwas Ähnlichkeit hatte mit Gold. Eigentliches Gold sei es ja auch noch nicht, setzte der Peppo erläuternd hinzu auf seine Zweifel, das wahre Rezept habe er noch nicht, an dem sinniere ja der Alte so rastlos. Aber er sei nahe daran, und wenn's ihm gelingt, dann sei es ade mit ihnen, – »wenn ihn nicht früher der Teufel holt,« setzte er mit boshaften Blicken seines einzigen Auges hinzu.

Diese oft wiederholten Reden verfehlten ihren Eindruck nicht. Das Gefühl der großen Dankbarkeit im Herzen des Jörg begann nachzulassen, er fand es nachgerade langweilig, immer hinter dem Ofen zu hocken und Steine zu zerreiben; er überschlug seine Lage und verglich seine Armut mit dem Reichtum seines Herrn, der ihm mit seinem bescheidenen Haushalt und seinem ewig wachen Mißtrauen wie ein rechter Geizhals vorkam.

Er war nicht mehr so unerfahren, er hatte schon vom Baume der Erkenntnis gekostet, und wenn er nach wie vor eifrig lernte, so tat er es mit dem langsam keimenden Hintergedanken, von des alten Lampadius Geheimnissen etwas zu erlauschen, um einzudringen in die Zauberkräfte dieser schwarzen Kunst. Er aß sein Brot nicht mehr mit dem Gefühl, es sei eine Wohltat, sondern ein neues Empfinden war in ihm aufgestiegen: es sei nur der Lohn der geleisteten Arbeit, und zwar weniger, als ihm, dem Ausgenützten, gebühre.

Besonderes Interesse widmete sein Meister der »mineralischen Aftergeburt«, wie er nach der Art seines Vorbildes Agricola, auf den alles in diesem Hause schwor, die schönen, hellglänzenden und prächtig vielflächigen Kristalle nannte, die im alchimistischen Sprachgebrauch den Namen galena inanis« Galmei ist der bergmännische Name für Zinkerze, namentlich für das Gemenge von Zinkspat und Kieselzinkerz. Er wurde früher auch für Zinkblende gebraucht, die als wichtiges Zinkerz gewöhnlich zusammen mit Bleiglanz sich im Erzgebirge, in Tirol, Ungarn, im Harz und an andern Orten findet. Sehr häufig ist die Zinkblende vergesellschaftet mit Kupfer- und Silbererzen, so daß Agricola von dem einen auf das andere schließen zu können glaubte. Auf der Lehre des Agricola basiert die vorliegende Erzählung. führte, aber nur ein schwarzes, unfruchtbares Erz waren, das wohl blendete durch sein metallisches Aussehen, aber immer wieder den Schmelzprozeß verdarb, wenn man es in den Tiegel warf.

Immer und immer wieder wurde damit ein neuer Versuch angestellt. In allen Tiegeln wurde es geröstet und versetzt, bald mit Blei, bald mit Kupfer, oder auf Kohlestückchen gestreut; in der Esse größter Hitze wurde versucht, es zum Schmelzen zu bringen. Manchmal saß der Alte ganze Nächte auf am Herde, aber man sah nie etwas Greifbares und Befriedigendes. Die Überanstrengung mußte ihm und seinen Gehilfen Schaden bringen, denn sie bekamen eine höchst ungesunde Farbe; eigentümlich aschfahl, fast grau, gingen sie einher und waren von nicht zu bekämpfender Müdigkeit befallen. Es war, als ob der Himmel dem unheimlichen Tun den Segen versagte, denn sogar die Bäume um die Esse standen vorzeitig abgestorben und wie verflucht da, namentlich dort, wohin der Wind meist den Rauch trieb. Bei sehr vielen hüttenmännischen Vorgängen entwickelt sich » Hüttenrauch«, unter dem man entweder Staub oder gelegentlich des Erzröstens in Gas oder Dampfform entweichende Substanzen versteht. Die wichtigsten Bestandteile des Hüttenrauchs sind Oxyde von Blei, Zink, Arsen, auch schwefelige Säure und Chlor, so daß dieser nicht nur für die Laboranten und Hüttenarbeiter, sondern auch weithin für die Pflanzenwelt in der Umgebung der Hütte sehr schädlich ist und zahlreiche Krankheiten der Hüttenarbeiter nach sich zieht. Im gegebenen Fall entwickelte sich beim Rösten der Blende schwefelige Säure.

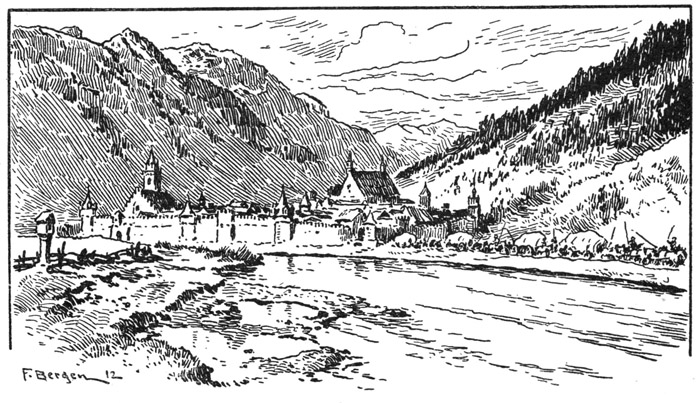

Lampadius in seinem Laboratorium.

Ein finsterer, mürrischer und unzufriedener Geist war im Laboratorium infolge dieser fruchtlosen und mühsamen Arbeiten eingezogen. So viel hatten die Famuli vom Meister schon erfahren: was er suche, sei ein Geheimnis des von ihm so hochverehrten Parazelsi. Zinkum Das Zink findet sich in der Natur niemals gediegen, sondern als Rotzinkerz, am häufigsten als Zinkspat oder Galmei oder auch als Zinkblende (Schwefelzink), auch in manchen Fahlerzen mit Kupfer, Silber und Antimon zusammen. Bis zu Paracelsus war das Zink als Metall überhaupt unbekannt, man kannte nur Zinkerze, die von den Alchimisten als Tutia oder Cadmia bezeichnet wurden, und die Beziehungen des Galmei zum Zink waren auch im 17. Jahrhundert noch nicht sicher und allgemein bekannt. Deshalb lag in der schon seit langem ausgeübten Messingbereitung stets eine Unsicherheit, da man nur mit bestimmten Galmeien und Zinkblenden arbeiten konnte, ohne deren Natur genau zu kennen. nannte der ein Erz, das noch keiner vor ihm gekannt, und von dem er behauptete, es auf geheimnisvollem Wege aus Kärnten erhalten zu haben. Zinkum nannte er es nach den Zinken oder Zacken, in denen es sich absetzte an der Ofenwand, was es aber niemals wollte in des Alten Schmelzofen, so sehr er auch alle Blenden und sonstigen Steine darum quälte, ihm die ersehnte Tutia zu liefern. In der Blende stecke das Zinkum, hatte er einst in seiner Verzweiflung ausgerufen, dann aber gleich das vorwitzige Wort wieder bereut und seinen Leuten einen Schwur abgenommen, niemandem zu verraten, was er suche.

Eines Abends, es war eine Föhnnacht im beginnenden Lenz, und der schwere, dröhnende Südwind flog mit solchem Rasen über die ächzenden Wälder, als seien alle Geister der Unterwelt losgelassen, da schickte er Peppo und Jörg ins Vorderhaus zu den Frauen, die angstvoll betend in der Küche saßen, und sperrte sich ein in der Esse, deren rotglühende Lichter die ganze Nacht über nicht erloschen. Sibylle war längst aus Übermüdung schon eingeschlafen, so sehr sie sich auch vorgenommen hatte, diese Nacht zu wachen; sie lag, den Kopf auf den Knieen der treuen Magd, deren rastloses Lippengemurmel endlich auch stockte, da das Haupt der Beterin schwer niedersank. Die zwei Männer hatten es sich auf der Ofenbank bequem gemacht und saßen da in dumpfem Schweigen, beide über dasselbe grübelnd. Sie lasen es sich an den Augen ab, was sie dachten: Was macht er wohl drüben?

Da gab Peppo dem Jörg einen heimlichen Wink. Mit einem Augenzwinkern auf die beiden schlafenden Frauen flüsterte er: »Komm, ich weiß einen Ort, wo wir sehen können, was er treibt … Der beschwört den Teufel!« Und leise wie die Katzen schlichen sie hinaus zum Bodenfenster, wo vor Wochen Sibylle nach dem treulos gewordenen Kameraden spähte. Sie kamen gerade noch zurecht, denn schon nach wenigen Augenblicken erlosch das Licht. Aber auch Jörg war nun schon genügend eingedrungen in die Irrgänge der schwarzen Kunst, um sofort zu verstehen, was die seltsamen Zurichtungen zu bedeuten hatten, inmitten deren ihr Meister saß. Ein großer Kreis war um ihn gezogen, und auf ihm lagen abwechselnd je ein Tierschädel und zwei gekreuzte Messer. Die Innenfläche des Kreises aber war gleichmäßig belegt mit Stücken der Blende, dem ganzen Vorrat, den der alte Gelehrte, unbekannt woher, besaß. In der Mitte aber hockte er auf dem Boden, neben sich das Licht und ein Becken mit glühenden Kohlen, in das er von Zeit zu Zeit ein Räucherwerk warf, daß zischend der Dampf aufstieg und ein eigen angenehmer Geruch das Haus durchdrang. In Händen aber hatte er ein mächtig Buch, daraus er murmelnd las. Aber jetzt warf er Räucherwerk auf die Lampe, und sie erlosch mit Qualm. Und wie schreckhaft: im Finstern mußte er wohl mit einem Hammer auf die Steine schlagen, denn man hörte den seltsamen rhythmischen Wirbel, und überall, wo er hinschlug, entstand auf den Steinen ein gespenstisch Leuchten, Das hier geschilderte Phänomen ist nichts anderes als das bei der Zinkblende auf Schlagen hin eintretende Phosphoreszieren und der Geruch nach Schwefelwasserstoff. das einige Sekunden anhielt, so daß man im unbestimmten Schein die Silhouette des alten Mannes wohl erkennen konnte, der jetzt mit lauter Stimme die Namen der kabbalistischen Dämonen rief.

Die Lauscher fühlten, wie ihnen das Entsetzen durch die Glieder rieselte. »Wenn der eines Morgens den Kopf nach hinten daliegt, dann weißt du's, wer's getan hat,« sagte der Italiener mit haßerfüllter Stimme. Und Jörg hatte von der Stunde an mehr Angst als Zuneigung, ja eine Art Haß gegen seinen Herrn, von dem sich in ihm langsam der Gedanke festsetzte, er wolle ihn aufopfern bei seinem teuflischen Werk.

Wenigstens fühlte er sich zusehends kränker und elender. Daß sich durch das stete Rösten der Blende giftige Dämpfe in der Esse entwickeln könnten, daran dachte sein vom phantastischen Gehaben des Alchimisten verwirrtes Gehirn nicht. Die ganze Sprache dieser neuen Wissenschaft war schon gar nicht danach angetan, auch nur einmal an eine natürliche Erklärung, statt an Magie und Höllenkunst zu denken. Da mußten arabische und hebräische Sprüche gesagt werden beim Beginn der Operationen, da wurde der Herd als »glühendes Brautbett«, die Tinktur als »roter Leu«, der Tiegel als »erste Hölle« bezeichnet, da gab es ein »weißes Nichts« und eine »philosophische Wolle«, eine »Beize des Beelzebub« und einen »Schlüssel der Dämonen«, eine »tote Frau« und einen »sterbenden König«, da wurden Springwurzeln und Glücksklee, der Strick von einem Gehenkten und Totengebein, Gestirnstellungen, Fledermausdreck und Wachs von einem noch vor der Taufe verstorbenen Kind als wichtige Helfer der chemischen Kunst

Die

Alchimie entsprang den Rezepten zum Goldmachen, die auf

Hermes Trismegistos, einen fabelhaften ägyptischen Priester, zurückgehen sollen. Wahrscheinlich ist die Alchimie so alt wie die Metallurgie selbst, die bei den Phönikern entstand, weshalb beide zu allen Zeiten stets vereinigt waren. Die rätselhafte Tatsache, daß sich aus unansehnlichen Steinen wertvolle Metalle herausschmelzen ließen, mußte zu der Ansicht führen, daß hierbei die Erze selbst in die Metalle verwandelt wurden, und aus diesem Irrtum rührt das Bestreben selbst der scharfsinnigsten Geister während anderthalb Jahrtausende, durch zahllos variiertes Zerlösen und Wiedervereinigen der Mineralien auf chemischem, mechanischem und feurigem Wege, ein Rezept zur Goldbereitung zu gewinnen.

Diese Versuche haben jedoch zu viel Wertvollerem geführt, als zur künstlichen Herstellung des Goldes, die ja das Gold bei seiner geringen praktischen Verwendbarkeit sofort unter den Wert des Eisens herabgedrückt hätte. Denn durch die Versuche wurden die Grundlagen der gesamten Chemie und damit fast der einen Hälfte unserer Industrie entdeckt.

Ein phantastisches Element, das die Alchimie vollkommen auf Irrwege führte, war der Einfluß der »

Kabbala« durch die Araber, die den Glauben verbreiteten, man könne die in der Kabbala vorausgesetzten Dämonen des orientalischen Geisterglaubens für das Streben des Chemikers nutzbar machen und so auf chemisch-mystische Weise auch eine Substanz bereiten, die alle Krankheiten heile und ewige Jugend sichere. Diesen gesuchten Stoff nannte

Algeber, der berühmte arabische Alchimist,

Magistertum oder den »

Stein der Weisen«, und da auch die goldmachende Tinktur der älteren Chemiker in einigen Büchern so bezeichnet wurde, entstand bald die Meinung, der Stein der Weisen habe beide Eigenschaften. Von da ab verschmolzen Mystik und Alchimie zu einem untrennbaren und der Wissenschaft sehr schädlichen Ganzen.

Neben seinen Experimenten betrieb fast jeder Alchimist auch kabbalistische Beschwörungen und schätzte das »Siegel Salomonis« ebenso hoch wie das Werk »

De re metallica« des Agricola und das Buch Paragran des Paracelsus. Diese Art Chemie zu betreiben mußte natürlich abnehmen in dem Maße, als sich die Überzeugung befestigte, alles irdische Geschehen vollziehe sich nur unter dem Einfluß unverbrüchlicher Naturgesetze. hochgeschätzt und unausgesprochen, doch sehnsüchtig erwünscht, und das Geisterreich und die Beschwörungskunst spielten immer hinein in diese Wissenschaft.

Und dabei kam doch nichts heraus als Gefährdung des Seelenheils und Siechtum – wenigstens für ihn. Der Meister häufte die Goldstufen im heimlichen Gemach, er aber blieb für immer der arme Knecht, der auch eines Tages so vor die Tür gesetzt werden konnte wie Peppo, dem es erst unlängst der Meister androhte bei einem Streit, allerdings nachdem der Bursche ihn frech bedroht, was er freilich Jörg wohlweislich verschwieg, als er ihm darüber klagte.

So war der Boden wohl vorbereitet für seinen Entschluß, der schon lange in ihm keimte, und den Peppo weidlich zu schüren wußte. Ein kleines, zufälliges Ereignis hatte ihn ausgelöst, wie stets alle unsere großen Lebenswendungen einer Lawine gleichen, die schon lange hängt und droht, ohne daß einer davon was weiß, die aber durch einen unmerklichen Hauch, ein letztes Körnchen zu viel losbricht, daß man erschrickt, woher denn das alles gekommen sei.

An einem Nachmittag war es, als der Frühling wieder mit all seiner Schönheit eingezogen war und sie gerade zu zweit – Peppo war für den Augenblick abwesend – wieder bei gemeinsamer Arbeit am Herd saßen, da ließ Lampadius so beiläufig eine Bemerkung fallen, die Jörg nicht mehr aus dem Kopfe wollte.

»Mit der Blende geht's zu Ende, Meister,« hatte er da zu dem Alten gesagt. »Da ist mir nicht bange drum,« versetzte dieser, »um Schwaz, im Vomperloch gibt's genug davon. Wer dort nach ihr sucht, könnte leicht auch Silber finden, denn sie bindet sich wunderbarlich daran. Wenn nicht am Bleiglanz, so am Erz, sei es Kupfer oder Silber. Hoho, wenn die Herren Fugger wüßten, daß sie auch dorthin ihre unzufriedenen Hände ausstrecken könnten!« Und dabei lachte das alte Männchen wohlgemut. Er war überhaupt voll Fröhlichkeit in diesen Tagen, denn wieder war ihm ein Goldguß gelungen, wie Jörg am Grunde des Tiegels, als er ihn auskratzte, selbst gesehen. Hei, wie war da vor freudigem Schreck der Alte in die Höhe gefahren, als er ihm den Satz brachte! »So geht es doch!« hatte er ausgerufen, »es muß das Zinkum sein. Wo aber nehm' ich's her, wenn nicht aus der Blende?« Und seitdem war er guter Dinge gewesen und besprach mit ihnen, wie er nun, da ihm wieder manches klarer geworden sei, die ganze große Arbeit des Winters wiederholen wolle.

Aber Jörg teilte diese Freude nicht. Seitdem sie nachgelassen hatten mit dem Blenderösten war auch seine Gesundheit wieder besser geworden. Und jetzt sollte diese Schinderei wieder beginnen? Nein, da tat er nicht mit, da wußte er etwas Besseres. Schon längst hätte er dem kleinen Waldhaus Valet gesagt, wenn es nur nicht so gar ins Unbestimmte hinausgegangen wäre. Aber jetzt hatte er einen deutlichen Fingerzeig. Das war eine Fügung des Himmels, daß es ihm Lampadius selbst verraten hatte, wo er sein Glück finden könne. Wo anders als dort, wo es ihn schon zu Beginn hingezogen hatte, in Schwaz? Mit seinen Kenntnissen würde er bald vorwärts kommen, und wenn es ihm gar gelänge, eine neue Silberader im Vomperloch aufzuspüren, dann war ja sein Glück gemacht.

Silber, Glück, Geld, viel Geld, diese Begriffe gingen ihm ohnedies schon seit langem nur zu viel im Kopf herum. Er lebte nicht ungestraft im Dunstkreis der Goldmacherkunst; etwas von der Goldgier, die in diesem Haus in der Herrenstube wie beim Gesinde an der Esse ihre Fäden spann, hatte nun auch schon ihn umrankt. Ja, reich werden, Geld haben, plötzlich ein Herr der Güter dieser Welt zu sein, danach dürstete ihn. Die Funken zu diesem Feuer hatte der Italiener angeblasen, und die Kräfte des Widerstandes gegen die Verlockung waren nicht gestärkt worden durch das ewige Mißtrauen seines Herrn. Nun ergriff ihn dieses Feuer ganz und gar. Und noch in der gleichen Nacht stand sein Entschluß fest, nach Schwaz zu gehen.

Das war aber nicht so leicht auszuführen. Wenn er auch dem Alten ruhigen Blutes Ade sagen konnte, von dem er sich schon längst einbildete mit Undankbarkeit belohnt zu sein, – ein Mensch war doch im Hause, vor den hinzutreten und kurzerhand von ihm Abschied zu nehmen er sich scheute. Das war klein Bella.

Wohl war ihr Verhältnis zu ihm schon lange nicht das alte mehr. Seitdem er mit dem Italiener Freundschaft geschlossen, war sie auch ihm gegenüber scheuer geworden, und es kam nicht leicht mehr zu der ausgelassenen Fröhlichkeit im Spiel der ersten Monate. Auch hatte die viele Arbeit des Winters ihn ihr entfremdet, und er hatte sie oft in einer Woche kaum öfter gesehen als bei der gemeinsamen Mahlzeit. Aber immerhin, wenn er daran dachte, ihr zu sagen: Nun geh' ich weg auf Nimmerwiedersehen, da fühlte er eine eigene Unruhe.

Und mit diesem Gedanken kämpfte er noch einige Tage. Dann aber entschied das Zureden Peppos, dem er sich anvertraut, freilich ohne ihm zu sagen, was er in Schwaz plane. Und der Italiener flüsterte ihm auch die passendste Art des Abschiedes ein von diesem Hause. Er könne ja des Nachts heimlich wegziehen, wenn er sich scheue, lange zu faseln. Er glaube sogar, der Alte würde ihn als leibeigen betrachten und ihn nicht ziehen lassen. Er habe einmal so etwas gesagt. Da brauste der junge, kräftige Bursche auf: er sei niemandes Leibeigener. Der Pfeil halte gesessen. In dunkler Nacht umarmte er den Freund, der sich bis zuletzt bewährt und ihm geholfen, heimlich sein Bündel zu schnüren, und zog hinaus auf der nun wohlbekannten Straße ins Tirol, über der ein mächtig leuchtender, schöner Stern stand. Er hielt ihn voll Vertrauen für den Stern seines Glückes.

Am nächsten Morgen klopfte die Urschel schon früh an der Tür der Kammer, wo Sibylle schlief. »Jungfer Bella,« sagte sie in dem Gemisch von Vertraulichkeit und Respekt, das sie sich zurechtgemacht, »der Jost ist nicht daheim gewest die ganze Nacht.« Das war noch nie vorgekommen, und mit viel mehr Schreck, als sie es selbst für möglich gehalten, rannte das Mädchen hinüber zum Vater, um ihm die unglaubliche Botschaft mitzuteilen. Der war aber nicht so erschrocken wie sie. »Wird schon wiederkommen, der Bursch'; vielleicht wildert er,« meinte er kühl und gedachte, ihm ein ernstes Wort zu sagen, damit sich solches ohne seine Erlaubnis nicht wiederhole.

Der Peppo wußte auch von nichts, und gleichmütig wie jeden Tag begann auch dieser sein Tagewerk. Doch der Vormittag verging, und der Jost war nicht wiedergekommen. Sibylle hatte rotgeweinte Augen, so sehr sie es zu verbergen trachtete. Als sie einen Augenblick allein war, warf sie sich plötzlich schluchzend auf ihr Bett. Sie war zum Sterben traurig. Eine innere Stimme sagte ihr: Du bist ihm gar nichts. Er wird nie wiederkommen. Und nicht einmal Ade hat er dir gesagt! … Und nun erinnerte sie sich auch, wie eigen er sie gestern angesehen und wie weich und erstickt es geklungen, als er ihr so ungewohnt sagte vor dem Zur-Ruhe-gehen: Schlaft gut, Sibylle, gehabt Euch recht wohl! … Das war also wohl der Abschied gewesen. Und da war er ihr doch wohl auch gut. Es überlief sie brennend heiß. Da klopfte es aber. Die Urschel war es, und voll Aufregung erzählte sie, daß sie in der Kammer des Jost nachgesehen habe, da fehle alles von seinen Kleidern und seiner Habe. Der sei heimlich auf und davon. Es sei nicht zu glauben, so eine Schlechtigkeit von dem guten Menschen.

»Seht doch nach, Jungfer,« ließ sich da die widerwärtige Stimme des Famulus vernehmen, »ob der gute Mensch nicht Euch auch etwas gestohlen hat. Mir fehlt mein Messer mit dem silbernen Griff.«

Das war zu viel. Wenn ihn einer verdorben hatte, so war das der Welsche, der schlechte Kerl. Wie er nur dastand mit triumphierenden Augen, voll Bosheit und Glück über die Flucht des ihm Verhaßten! Der wußte gewiß mehr, als er sagte.

Und in der Aufwallung darüber erzählte sie es dem Vater, wie er sie verfolgt und belästigt habe die ganze Zeit her, und was sie von ihm fürchte. Fürchterlich schäumte da der Jähzorn des Alten auf. »Schon längst weiß ich, daß dieser Schlingel mich bestiehlt und betrügt,« schrie er, und nun gab es kein Halten mehr. Sofort mußte Peppo packen, sofort mußte er aus dem Haus, und die zitternden, weinenden Frauen mußten dem Alten helfen, das Haus zu verrammeln wie vor einer Belagerung, so fürchterliche Rachedrohungen hatte der wahnwitzige Italiener ausgestoßen, bevor er das Haus verließ.

Als aber Sibylle gar nicht aufhören wollte, ohne Ursache zu schluchzen und sich zu härmen, da gingen dem alten Mann erst so recht die Augen auf. Was ihn vordem getroffen wie eine Kränkung, kam ihm nun wie ein Glückszufall vor, den ihm ein gütiger Engel gesandt, als man daran ging, ihm seiner Augen Freude und Trost, sein Töchterlein, zu nehmen.