|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die meisten meiner Leser, sofern sie sich schon einmal längere Zeit in einem Seebade aufgehalten haben, werden wohl schon selbst eine wenigstens oberflächliche Bekanntschaft mit den Nesselzellen der Hohltiere gemacht haben, wenn sie nämlich beim Baden unter einen größeren Schwarm von Quallen gerieten und dann am ganzen Körper ein eigentümliches Jucken und Brennen verspürten. Noch nachdrücklicher kann man sich diesen prickelnden Genuß verschaffen, wenn man in eine mit frischem Seewasser gefüllte Badewanne einige hundert lebende Quallen hineinsetzt. Solange die Sache nicht übertrieben wird, ist das entstehende Gefühl gar nicht einmal unangenehm, vielmehr von nervenanregendem Reiz. In dem kleinen estländischen Seebade Haspel wurden früher in der Tat solche Wannenbäder als Heilmittel gegen Nervenlähmung verabreicht, oder man machte Umschläge mit Schlamm, der mit den Quallen verrieben worden war. Die Empfindlichkeit der Menschen gegen die Brennkraft der Nesselkapseln ist übrigens individuell sehr verschieden. Alles dies wußte man schon im Altertum, wo ja die Römer die Hohltiere geradezu als Urticae marinae, also als Seenesseln, bezeichneten, aber über die Ursache des Vorgangs war man sich lange im unklaren. Erst 1841 kam der Göttinger Physiologe Rudolf Wagner hinter den richtigen Zusammenhang, und seitdem haben zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten ausführlich mit dem Bau der Nesselkapseln sich beschäftigt. Es sind in die Oberhaut eingelagerte kugelige, ovale oder walzenförmige Zellen von sehr geringer Größe, vorn mit einem feinen knötchenartigen Fortsatz versehen. Ihre erstarrte Außenwandung umschließt ein dünnwandiges, mit einer eiweißartigen, giftigen Flüssigkeit gefülltes Bläschen, das sich an der Oberseite einstülpt wie ein Handschuhfinger, der auf seiner Innenseite, die beim Herausschnellen zur Außenseite wird, dolchartige Spitzen zur Erhöhung seiner Wirkung trägt, denn sie sind so scharf, daß sie sogar den harten Panzer kleiner Krebstiere durchschlagen. Im Ruhezustande ist dieser sog. Nesselfaden spiralig aufgerollt wie ein Garnknäuel. An die Unterseite der Nesselzelle setzen sich winzige Muskelfasern an. Kommt nun die Oberfläche des Hohltieres, also auch die knopfartigen Fortsätze seiner Nesselzellen, mit einem Gegner oder Beutetier in Berührung, so werden sie in den gallertartigen Zellstoff zurückgedrückt, durch welchen Druck natürlich auch die Muskeln an der Kapselunterseite in Mitleidenschaft gezogen werden und sich zusammenziehen. Dadurch erfolgt die Entladung der Nesselkapsel. Infolge des starken Reizes reißt die Kapselwandung ein, eindringendes Wasser bringt die Gallertmasse zur Quellung, der Nesselfaden wird umgestülpt und mit großer Heftigkeit herausgeschleudert, wobei er die 20-40fache Länge der ursprünglichen Kapsel erreicht. Der ganze Vorgang vollzieht sich viel schneller, als er sich mit Worten schildern läßt. Es ist eine richtige Explosion und ihre Wirkung demgemäß blitzschnell. In den Einzelheiten finden sich natürlich alle erdenklichen Verschiedenheiten und Abweichungen, die sich dann auch in der Wirkung widerspiegeln; sie ist bald mehr lähmend und vergiftend, bald mehr festhaltend und anleimend, am stärksten natürlich da, wo die Nesselkapseln zu dräuenden Batterien angehäuft sind, wie z. B. bei der Schlangenhauptanemone, deren lange und stark nesselnde Fangarme selbst mit fingerlangen Fischen fertig werden. Kleine Beutetiere werden durch den Giftsaft oft sofort getötet oder doch gelähmt, größere rasch genug wehrlos gemacht. Je kräftiger das Opfer, je heftiger der Kampf, desto mehr Nesselkapseln werden entladen.

In manchen Gegenden finden die Seerosen auch für die menschliche Küche Verwertung, so namentlich an den französischen Küsten, wie schon Geßner zu berichten weiß. Dicquemare rühmt namentlich den Wohlgeschmack der Actinia crassicornis, die in gekochtem Zustande so appetitlich röche wie Krebse, und in der Tat müssen diese knochen-, gräten- und schalenlosen Seetiere jedenfalls einen sehr bequemen Happen abgeben. Marshall warnt aber mit Recht davor, sie etwa wie Austern lebendfrisch zu genießen, denn dann könne man sich an einem solchen kalten Bissen den Mund ganz gehörig – verbrennen. Im allgemeinen führen die Aktinien ein recht geruhsames Leben und unter gewöhnlichen Verhältnissen werden sie auch schwerlich an Nahrungsmangel zu leiden haben, denn die Untiefen der Küstenmeere, wo sie sich mit Vorliebe ansiedeln, wimmeln ja von allerlei Kleingetier, also von köstlicher Speise, zu deren Erlangung weder besondere Körperkraft noch ungewöhnliche Schlauheit nötig ist. Kein Wunder, daß unter solchen bequemen Lebensverhältnissen die Seerosen ein hohes Alter erreichen. Der englische Tierforscher Gosse, der ein prachtvolles Sonderwerk über die Aktinien geschrieben hat, besaß ein Stück 40 Jahre lang, und es gab während dieser Zeit 334 Kindern das Leben. Die Fortpflanzung erfolgt durch Eier, aber die diesen entschlüpfenden Larven machen häufig ihre ganze Verwandlung im Körper der Mutter durch.

Erstaunlich ist die Lebenszähigkeit, geradezu märchenhaft die Regenerationsfähigkeit der Aktinien. Man lasse sie gefrieren und wieder auftauen, man erhitze ihr Wohnwasser so weit, daß es Blasen auf der Haut zieht, man entziehe ihnen zeitweise den Sauerstoff oder vollführe mit dem Messer die grauenhaftesten Eingriffe in ihren Leib – allem hält ihr unverwüstlicher Lebenswille siegreich stand, und nur dann sterben sie sofort ab, wenn man sie in Süßwasser wirft, obgleich es auch einige Arten gibt, die im Brackwasser südasiatischer Strommündungen leben. Schneidet man die Fangarme ab, so wachsen sie nach, halbiert man das Tier quer in der Mitte, so bekommt die untere Hälfte im Laufe der Zeit einen neuen Mund mit Tentakelkranz, während die obere fortfährt zu schlucken, als sei nichts geschehen, zunächst allerdings in der Art wie weiland Münchhausens Pferd, indem die oben aufgenommenen Nahrungsmittel unten wieder herausfallen; aber auch hier wird durch Gewebewachstum schließlich aller Schaden wieder ausgeglichen, so daß die Bissen behalten und verdaut werden können. Dicquemare stellte fest, daß der Länge nach gespaltene Seeanemonen langsamer regenerieren als quer durchschnittene. Selbst ein Stück Fußfläche, das bei gewaltsamem Loslösen am Stein zurückblieb, wuchs sich wieder zu einer neuen Aktinie aus. Loeb konnte bloß durch seitliche Einschnitte sogar überzählige Tentakelkränze hervorrufen, also die gewaltige Regenerationsfähigkeit der Tiere zur »Superregeneration« steigern.

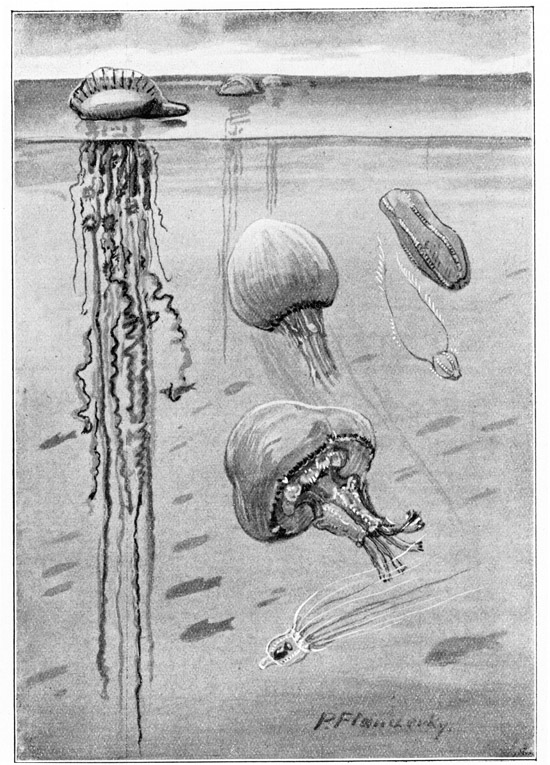

Die salzschwache Ostsee hat im allgemeinen ein viel ärmeres Tierleben aufzuweisen als die Nordsee, aber in einer Beziehung ist sie dieser doch überlegen, nämlich durch ihren zu manchmal fabelhaften Mengen gesteigerten Reichtum an Schirm- oder Scheidenquallen ( Discomedusae = Acalephae) (Abb. 19). Wohl jeder, der einmal seine Urlaubszeit am schönen Ostseestrande verbrachte, wird ihre Bekanntschaft gemacht haben, sei es, daß sie ihm beim Baden ein wenig den nackten Körper nesselten, sei es, daß er nur sein Auge erfreute an ihrer wunderbaren Gestalt, ihren rhythmischen Bewegungen, ihrer glashellen Durchsichtigkeit und zartschimmernden Farbenpracht. Zwar bei rauhem Wetter und unruhiger See ist nichts von ihnen zu sehen, denn dann ziehen sie sich in größere Tiefen zurück, aber wenn die warme Sommersonne wieder vom wolkenlos blauen Himmel herniederlacht, kein Lüftchen sich regt, die endlose Wasserfläche wie ein blanker Spiegel sich breitet und die Wellen nur mit leisem Atmen gegen den Strand plätschern, dann tanzen allenthalben ihre zuckenden Gallertleiber an der Oberfläche. Moebius erzählt, daß die schönen Ohrenquallen an manchen Tagen in der Kieler Bucht in so gewaltigen Massen auftraten, daß Boote nur mit größter Mühe durch dieses Gewimmel hindurchzuzwängen waren und hineingesteckte Ruder wie in einem zähen Brei aufrecht stehen blieben; aus tropischen Meeren vollends wissen mir, daß die Schiffe manchmal tagelang durch unübersehbare Massenansammlungen von Quallen hindurchfahren mußten und dabei in ihrem Laufe stark behindert wurden. Es ist ein märchenhaftes Schauspiel, wenn die großen und besonders farbenprächtigen Arten des Südens wie stumme Tiefseegeister mit leisen Zuckungen das Schiff umschweben und dabei ihre langen Fangfäden wie aufgelöstes Nixenhaar hinter sich herschleppen. Lorenz Okens phantastischem Geiste war deshalb der allerdings etwas hausbacken klingende Name »Quallen« für diese Wundertiere auch gar nicht gut genug, und er hat daher für sie die absonderliche Bezeichnung »Walmwalm« vorgeschlagen, womit er wohl ihr lautloses Spielen, Wogen, Gleiten und Tanzen in den Fluten malen wollte, hat aber damit keinen Anklang gefunden. Auch bei der Betrachtung der Quallen müssen wir uns wieder, wenn wir ihren Leibesbau verstehen wollen, erst völlig frei machen von den Begriffen, die wir gewöhnlich mit der Vorstellung des Tierkörpers verbinden. Sie sind eben ganz Eigenart und mit nichts anderem zu vergleichen. Früher hielten selbst die Fachleute nichts von diesen wässerigen Gallertklumpen, die zu einem ekelhaften Nichts zerrannen, sobald man sie dem feuchten Elemente entriß, und sogar noch der berühmte Réaumur sprach sich dahin aus, daß man sich um diese » gelée vivante« nicht weiter zu kümmern brauche. Duméril war glücklicherweise anderer Ansicht, spritzte den Quallen Milch in die Mundöffnung und sah nun mit Erstaunen, wie sich diese Flüssigkeit in mit wunderbarer Regelmäßigkeit angeordneten Kanälen verbreitete. Das machte auch anderen Forschern Mut, sich mit diesen verachteten Geschöpfen zu beschäftigen, aber je näher man sie kennen lernte, desto verwickelter gestaltete sich ihr Körperbau. Man entdeckte außer dem Gefäßsystem auch Verdauungs- und Geschlechtsorgane, Muskeln und kunstvolle Fangvorrichtungen, und schließlich wies Ehrenberg sogar noch Nerven und Sinneswerkzeuge nach, und dies alles bei Tieren, die scheinbar fast nur aus Wasser bestanden.

Jede Scheibenqualle ist ein Einzeltier von oft beträchtlichem Umfang und erheblichem Gewicht und gleicht äußerlich einem gestielten Hutpilze oder einem aufgespannten Regenschirm oder einer Glocke mit Klöppel. Die Architektur des ganzen Körperbaues ist vierstrahlig. Dem Klöppel der Glocke entspricht der hohle Magenstiel, dessen Endöffnung den Mund und zugleich den After darstellt. Sie führt durch ein Fallrohr in einen Magenraum mit vier Magentaschen, von denen aus die Radiärkanäle in den mehr oder minder gewölbten Schirm verlaufen. Dieser besteht aus Gallertgewebe mit elastischen Fasern und Muskeln, die die rhythmischen Zusammenziehungen des Schirmes bei der Fortbewegung der Tiere bewirken. Vom Rande des Schirmes hängen mehr oder minder zahlreiche, weit ausstreckbare, sehr verschieden gestaltete, aber stets mit Nesselbatterien gespickte Fangfäden herab, und zwischen ihnen stehen gleichfalls am Schirmrande kleine Bläschen, die sog. Randkörperchen, in denen wir zweifellos Gehör- und Sehwerkzeuge allereinfachster Art zu erblicken haben.

Abb. 19. Scheibenqualle aus der Malakkastraße ( Rhopilema Frida; nach Haeckel).

Die durch bunte, meist gelbrote Färbung in dem glashellen Körper sehr auffallenden Geschlechtsdrüsen liegen in besonderen Geschlechtstaschen, die nach unten in die Schirmhöhle ausmünden. Der Mundrand des unter dem Gallertschirm hervorragenden Magenstiels ist zu vier langen, gefransten Lappen ausgezogen. So ist in der Hauptsache der seltsame Leibesbau der Scheibenquallen gestaltet, aber es gibt unzählige Abänderungen des geschilderten Typus. Bei den Wurzelquallen z.B. ist der Stiel in viele kleine Lappen aufgelöst, von denen jeder eine Öffnung besitzt, die alle in die gemeinsame Magenhöhlung führen. Bei anderen Quallen, die zeitweise auf dem Meeresgrunde liegen und dann ihre Bewegungswerkzeuge nur zum Herbeistrudeln von Nahrungswasser benutzen, ist die Mundöffnung zugewachsen und durch eine Anzahl feiner Poren ersetzt wie bei einer Brausegießkanne. Jedes dieser feinen Löchelchen liegt nach Hesse-Doflein am Grunde eines sehr erweiterungsfähigen Trichters, auf dessen Rand kleine fingerförmige Fortsätze (Digitellen) zum Einfangen der Planktontierchen dienen. Was also als Nahrung aufgenommen werden soll, muß durch die engen Öffnungen hindurchfiltriert werden, und da auch winzige Bissen hierfür oft noch immer zu groß sind, findet in der Trichterkrause schon eine Art Vorverdauung statt, so daß die Nahrung in schon ziemlich aufgelöstem Zustande weiterbefördert werden kann.

Die schwimmenden Medusen, wie man die Quallen wegen des Schlangenhaares ihres Fangarmgewimmels auch nennt, lassen sich entweder ruhig von den Fluten schaukeln und treiben, oder sie vollführen zum Zwecke des Vorwärtskommens Eigenbewegungen, indem sie den Schirm taktmäßig ausbreiten und wieder zusammenziehen, so daß der Druck des erst angezogenen und dann wieder verdrängten Wassers einen Gegenstoß erzeugt, der das Tier vorwärts treibt: es »walmwalmt« – um mit Oken zu sprechen – in schräger Haltung gar zierlich durchs Wasser. Viele Quallen scheinen zeitweise von einer gewissen Wanderlust befallen zu werden, und dadurch erklären sich wohl auch ihre gelegentlichen Massenansammlungen. Ihre rhythmischen Bewegungen erinnern ein wenig an das Heben und Senken der menschlichen Brust beim Atmen, und das hat ihnen im Altertum zu der Bezeichnung »Seelungen« verholfen. Wie man sieht, beruht also die Fortbewegung der Quallen ganz auf denselben natürlichen Grundgesetzen, die unsere Ingenieure bei der Turbine und beim Wasserstrahlpropeller praktisch ausgenutzt haben. Schon die Quallen unserer Meere sind sehr farbenschöne Geschöpfe, obschon die opalisierenden Farben ihrem zarten Glasleib gewissermaßen nur angehaucht erscheinen; bei den großen Schirmquallen der warmen Meere aber steigern sie sich zu den prachtvollsten und glühendsten Tinten in Lazurblau, Goldgelb und Rubinrot. Unsere häufigste Art, die Ohrenqualle, opalisiert im duftigsten Weißblau, aus dem die vier rötlichen Geschlechtsdrüsen scharf hervorstechen. Die doppelt so große und mit starker Nesselkraft begabte Haarqualle ( Cyanen capillata) schimmert in viel lebhafterem Blau. Merkwürdigerweise suchen gern verschiedene Fischarten, namentlich junge Schellfische, zwischen den zahlreichen und langen Fangfäden dieser Qualle Zuflucht vor ihren Feinden, ohne sich viel um die bedrohliche Nähe der gefährlichen Nesselbatterien zu kümmern. Die kleinen Becherquallen ( Calycozoa), die in den Fluten hin und her schwanken wie Glockenblumen im Winde, zeigen nach Meisenheimer eine zart flaschengrüne Färbung, die aber den Eindruck macht, als sei sie überdies noch zart rosenrot übermalt. Manche Quallen, und zwar gerade die kleinsten Arten, trugen auch wesentlich zu dem wundervollen Naturschauspiel des Meeresleuchtens bei, so die stark phosphoreszierende Mammaria scintillans in unserer Nordsee. Noch bekannter ist in dieser Beziehung die in eigentümlich grünem Licht strahlende Nachtleuchte ( Pelagia noctiluca). Da der Gallertleib der Quallen größtenteils aus Wasser besteht, bleibt beim Eintrocknen der abgestorbenen Tiere nur ein lächerlich geringer Rückstand übrig; als Rest einer gestrandeten großen Haarqualle z. B. überzieht nach wenigen Tagen nur noch ein kaum bemerkbarer Firnis den feuchten Sand. Die großen Quallenleiber der Tropen von 25 Pfund Lebendgewicht liefern nur etwa 35 Gramm Trockensubstanz. Allerdings bestehen in dieser Beziehung wesentliche Unterschiede, die sich nach dem Salzgehalt der jeweiligen Wohngewässer zu richten scheinen. So liefern die Quallen der salzreicheren Adria nach Marshall 4,6 % Rückstand, diejenigen der salzarmen Kieler Bucht nach Moebius dagegen nur 2,06–2,10 %. Bei den ganz großen Quallen ist die Nesselkraft derart gesteigert, daß sie sogar dem Menschen gefährlich werden können. Jo brachten im Juli 1924 die Zeitungen die Nachricht, daß der bekannte Dauerschwimmer Otto Remmerich, als er die 30 km lange Strecke von Husum nach Föhr durchs Wattenmeer zurücklegen wollte, dabei von zahlreichen Quallen derart belästigt wurde, daß er sich ihrer nicht mehr erwehren konnte und völlig erschöpft mit verschwollenem Körper und unter brennenden Schmerzen das sportliche Unternehmen aufgeben mußte. Sonst vermögen die Quallen dem Menschen in keiner Weise nachteilig zu werden, stiften ihm freilich andererseits auch ebensowenig irgendwelchen unmittelbaren Nutzen und sind demgemäß vor seiner Habsucht sicher. Ihre Bedeutung im Haushalte der Natur besteht darin, daß sie den riesenhaften Walen als Nahrung dienen müssen und in deren Körper zu wertvollem Tran verwandelt werden.

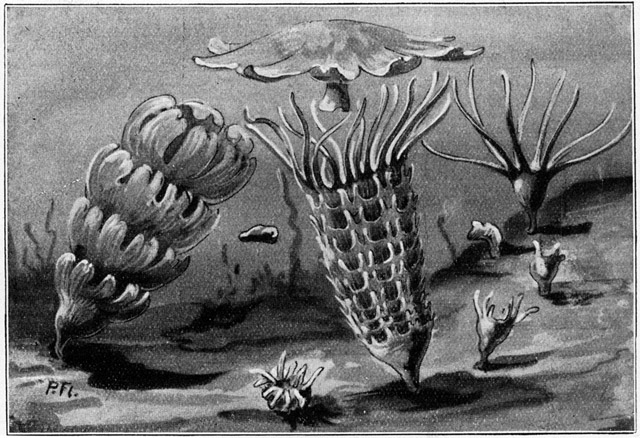

Die Fortpflanzungsgeschichte der Schirmquallen gestaltet sich dadurch sehr merkwürdig, daß wir bei ihnen die sonderbare Erscheinung des Generationswechsels wiederfinden, die mir schon von den Salpen her kennen, aber in noch wesentlich schärfer ausgeprägtem Maße. Die unmittelbar aufeinander folgenden Generationen A und B sind also keineswegs gleichartig, sondern grundverschieden, während Generation A, der Generation C und Generation B der Generation D entspricht. Mit anderen Worten: die Kinder gleichen nicht den Eltern, sondern den Großeltern, und die Unterschiede der ungleichen Geschlechterfolgen sind dabei so tiefgreifend und weitgehend wie überhaupt nur denkbar. Große und frei bewegliche Geschlechtstiere wechseln ab mit winzigen, festsitzenden Formen, die sich nur durch Knospung oder Teilung vermehren können. Die schwimmenden Schirmquallen sind getrennten Geschlechts und liefern durch die Vereinigung von Ei und Samen eiförmige Wimperlarven, die sich nach kurzem Umherschwärmen festsetzen und zu regelrechten Polypen mit Mund-After-Öffnung, Fangarmen und Magenscheidenwänden auswachsen. Sie sind sehr räuberisch veranlagt und fangen mit ihren weit ausgespannten Armen alles erdenkliche Kleingetier, bewältigen aber mit ihren Nesselbatterien auch Geschöpfe, die zwei- bis viermal größer sind als sie selbst und für die in dem ausdehnbaren Magen doch Platz geschafft wird wie in einem prall gefüllten Sack. Ehe man hinter den geheimnisvollen Generationswechsel der Quallen kam, hielt man diese Polypen natürlich für eine eigene Tiergattung und benannte sie Scyphistoma. Infolge ihrer Gefräßigkeit wachsen diese Geschöpfe rasch heran und treiben auf der Unterlage weitverzweigte Wurzelgebilde aus, sogenannte Stolonen, aus denen weitere Polypen emporsprießen. An den Polypen macht sich schließlich oben bei der Mundscheibe eine ringförmige Einschnürung geltend, und auf die erste Furche folgt bald eine zweite, dritte und so fort, so daß eine ganze Schicht solcher Scheiben aufeinander getürmt erscheint. Die Wissenschaft bezeichnet diesen absonderlichen Vorgang als Strobilation, das Tier selbst in diesem Zustande als Strobila. Zuerst bei der obersten Scheibe lassen sich dann weitere Umbildungen verfolgen, indem der Rand sich in acht Doppellappen auszieht, dazwischen Tentakeln und Sinneskolben entstehen. Endlich löst sich das ganze Scheibengebilde von der Strobila ab und treibt als freischwimmende junge Qualle, als sog. Ephyra, ins Weltmeer hinaus (Abb. 20). Freilich muß sie sich nun noch sehr vervollkommnen und tüchtig wachsen, um zur richtigen Schirmqualle zu werden. Ist doch das reife Geschlechtstier ungefähr hundertmal so groß wie die kleine Ephyra. Es zeugt dann wieder Polypenlarven und läßt hierauf seinen wässerigen Leib fast spurlos in der unendlichen Salzflut zerfließen. So folgen sich die Generationen von Polypen und Quallen in ewigem Wechsel. Der Vorgang erfährt bisweilen dadurch noch eine weitere Verwicklung, daß an dem Polypen eine Knospe entsteht, sich loslöst und zu einer neuen Scyphistoma wird, an der nun erst die Strobilation eintritt. Beachtung verdienen auch die Feststellungen des englischen Forschers Strethil Wright, wonach das Strobila-Stadium zu einem dauernden wird, wenn man die Tiere im Dunkeln hält, wo sie aber bei reichlicher Fütterung mächtig wachsen. Erst sparsamere Ernährung und vor allem der Einfluß des Lichtes veranlaßt die Strobulation. Etwas Ähnliches kennen wir ja auch von unseren Molchen, deren Larven im Dunkeln bei gutem Futter zwar die Größe der Elterntiere erreichen, aber ihre Kiemenbüschel nicht verlieren und keine Geschlechtswerkzeuge ausbilden. Wären die Schirmquallen nicht so viel größer als die zugehörigen Polypen, hätte die Natur hier nicht offenbar den Hauptnachdruck aus die Entwicklung des Medusengeschlechts gelegt, so könnte man fast in Versuchung kommen, die Quallen lediglich als losgelöste Geschlechtstiere des Polypenstocks zu betrachten.

Abb. 20. Entwicklung einer Meduse.

Diese Anschauungsweise gewinnt an Deutlichkeit und entwicklungsgeschichtlicher Wahrscheinlichkeit, wenn wir uns nunmehr der zweiten Unterklasse der Quallen zuwenden, nämlich den Hydromedusen ( Hydromedusa = Hydroidea) und den durch den Generationswechsel mit ihnen verbundenen Hydroidpolypen, denn hier liegt offenbar der Nachdruck auf den durch wunderbare Arbeitsteilung hochentwickelten Polypenstöcken, wahrend die zugehörigen kleinen Medusen in der Tat nur deren losgelöste Geschlechtstiere darstellen. Hydromedusen sind auch in unseren Meeren massenhaft vertreten, ungleich zahlreicher als die Schirmquallen, denn die Hydroidpolypen überziehen in ganzen Polstern überall Steine und Riffe, Muschelschalen und Pfähle oder siedeln in Unmenge zwischen dem wogenden Seetang. Aber nur das spähende Auge des Naturforschers beachtet diese unansehnlichen Geschöpfe, und auch die Hydromedusen fallen bei weitem nicht in dem Grade auf wie ihre größeren und schöneren Vettern. Sie pflanzen sich gleich den Schirmquallen geschlechtlich, aber ohne innere Begattung fort, und ihre nur wenige Stunden herumkreisenden Wimperlarven geben dann beim Niedersinken und Seßhaftwerden die Grundlage für ein neues Polypenbäumchen ab. Der zunächst entstehende Einzelpolyp hat weder ein Magenrohr noch vorspringende Kulissen im Leibesinnern, sondern ist ein einfacher Sack, der sich aber in Gestalt eines kurzen Rasens oder eines weißgrauen Schimmelbelags nach Korallenart rasch zu einem ganzen Tierstocke vegetativ auswächst. Die Grundlage des Ganzen bildet das sog. Polyparium, ein horniges Häutchen, durchbrochen von zahlreichen Kanälen, die sich in die Hohlräume der Einzelpolypen fortsetzen, also als ein weitverzweigtes und zusammenhängendes Röhrensystem die ganze Kolonie durchziehen und stets mit Nährflüssigkeit gefüllt sind. Die Einzelpolypen sind nun aber keineswegs einheitlich gestaltet, sondern je nach den ihnen durch die Arbeitsteilung überwiesenen Verrichtungen sehr verschiedenartig. Da sind als die zahlreichsten 15 mm hohe, fleischige Ernährungstiere vorhanden mit deutlich hervortretendem Mundkegel, um den herum hohle, aber geschlossene Tentakeln wechselständig in zwei Kreisen angeordnet sind, und zwar sind die des oberen Kranzes doppelt so lang als die des unteren. Diese Freßpolypen sorgen nicht nur für sich, sondern mit Hilfe des gemeinsamen Ernährungskanals gleichzeitig auch für alle ihre Geschwister, wie sie ja auch alle von den Wehrtieren verteidigt werden. Diese sind kürzer, kolben- oder walzenförmig, haben keine Mundöffnung, starren aber dafür von Nesselfäden, die bei Reizung wie kleine weiße Schlängelchen hervorschnellen, im Ruhezustände aber spiralig aufgerollt liegen, jedoch nicht in einer Ebene wie eine Uhrfeder, sondern walzig wie der Tabak in einer Knasterrolle. Berührt man einen dieser Wehrpolypen, so duckt er sich lediglich, wie Marshall festgestellt hat; behelligt man aber eine noch so entfernte Stelle des Polypariums, so entrollen sich alle diese Waffentiere im gleichen Augenblick und vollführen gleichmäßig kräftige Bewegungen, so daß man den Eindruck gewinnt, als ob alle von einem gemeinsamen Willen geleitet würden. Jeder Reiz wird eben von der ganzen Gesellschaft empfunden, denn ihre feinen Nervenfäserchen stehen in gegenseitigem Zusammenhang, so daß man nach Marshalls Vorschlag gewissermaßen von einem »Kolonialnervensystem« sprechen könnte. Weiter gibt es noch besondere Tastpolypen, die am Rande des Tierstockes stehen, gleichfalls mit Nesselbatterien bewehrt und 3–5mal länger sind als die Freßpolypen, aber nicht aufrecht emporragen, sondern herabhängend im Wasser pendeln. Auch die Wurzelausläufer, die uns schon bekannten Stolonen, können als Einzeltiere aufgefaßt werden. Die Geschlechtstiere endlich zeigen sich nur zu gewissen Jahreszeiten oben am Stamme, und zwar in Form höckeriger, hohler, aber allseitig geschlossener Warzen, ein Höcker in der Mitte, vier oder acht andere im Kreise ringsum. Diese Außenhöcker verschmelzen später an den Außenrändern miteinander, und es entsteht eine stark gewölbte, glashelle vier- oder achtteilige Glocke, in der der Mittelhöcker entweder ganz eingeschlossen wird oder aus ihr hervorragt wie die Eichel aus ihrem Schüsselchen. Bald zeigt er wurmförmige Eigenbewegung, dem Glockenrande entsprießen lange Fangfäden, die Glocke selbst zieht sich abwechselnd zusammen und dehnt sich wieder aus, immer häufiger, immer rascher, immer wuchtiger, bis schließlich eines schönen Tages der zarte Verbindungsstiel dabei zerreißt und das befreite neue Lebewesen tanzend dem Meere sich anvertraut, mit den Randfäden nach Nahrungsbrocken angelnd, die der nun zum Magenstiel verwandelte Mittelhöcker in sich aufnimmt. In diesem Mittelzapfen entwickeln sich dann später auch die Geschlechtsprodukte, aus denen neue Wimperlarven hervorgehen. »Einen wunderbaren Anblick,« sagt Gustav Jäger, »gewähren diese Tierblüten, die mich immer an Maiglöckchen erinnert haben.« Zwar können sich diese Hydromedusen weder an Größe noch an Schönheit mit den Schirmquallen messen, aber dafür bestechen sie durch ihre Massentänze, denn oft treten sie in so gedrängter Menge auf, daß man mit jedem Glase Hunderte herausschöpfen kann. Trotz ihrer Zwerghaftigkeit sind sie unbarmherzige Kämpfer, und wehe dem Kleingetier, das mit ihren gefährlichen Nesselfäden auch nur in flüchtige Berührung kommt. Freilich sind sie selbst auch nur zarte Geschöpfe mit kurzer Lebensdauer und von wesentlich einfacherem Leibesbau als die Schirmquallen. Schon ein Gewitterregen, der den Salzgehalt des Meeres verdünnt, tötet Tausende, die Brandung wirft Zehntausende an den Strand, den Räubern des Meeres fallen Hunderttausende zum Opfer, ehe sie nach ihre Geschlechtsprodukte reifen konnten, und nur verhältnismäßig wenige bleiben übrig, um durch Ausstreuen ihres Samens den Boden des Meeres mit neuen Hydroidpolypen zu bevölkern. Aber dieser Nachteil wird reichlich wieder ausgeglichen dadurch, daß die Medusenbildung an den immer weiter sich ausbreitenden Polypenstöcken lange Zeit hindurch fortdauert, so daß der aus einer einzigen Larve hervorgegangene Polyp der Stammvater unzähliger Quallen wird. Nicht immer löst sich indessen die Medusenknospe von den Polypenstämmchen los, sondern bei manchen Arten bleibt sie dauernd sitzen und pflanzt sich so fort, allerdings in einem derartig rückgebildeten Zustande, daß sie kaum noch wie eine Qualle aussieht. Dies führt uns zu der Annahme, daß die Quallen überhaupt von dauernd festsitzenden Polypen abzuleiten sind und daß der ganze rätselhafte Generationswechsel nichts als eine kurze Wiederholung der Stammesgeschichte vorstellt.

Die Hydroidpolypen verdienen auch aus dem Grunde noch besondere Beachtung, weil zu ihnen auch die wenigen Süßwasserformen (Hydra) des Polypengeschlechts gehören, die in der volkstümlichen Wissenschaft eine so erstaunliche Rolle gespielt haben, und weiter Brackwasserformen, die gern auch in die Binnengewässer einwandern. In dieser Beziehung ist namentlich der 4-8 cm hohe, ein zierlich verästeltes Bäumchen darstellende Keulenpolyp zu nennen, der schon am Stocke getrennte Geschlechter aufweist, aber ebensowenig eine freischwimmende Medusengeneration erzeugt wie die sagenumwobene Hydra. Er wurde zuerst 1854 in der unteren Themse nachgewiesen, und der freien Hansastadt Hamburg gestrenger Bürgermeister Kirchenpauer, der auch ein großer Naturfreund war, entdeckte ihn 1868 bei Blankenese. Später wurde das Tier in recht unerwünschter Menge auch in den Röhren der Hamburger Wasserleitung aufgefunden, und selbst in der Spree und in der Saale ist es schon aufgetreten. Mit Süßwasser scheint sich also der Keulenpolyp viel besser abfinden zu können als mit stark salzhaltigem Wasser. Neuerdings sind aber auch richtige freischwimmende Medusen in den Binnengewässern sowohl Amerikas wie auch Europas bekannt geworden, allerdings winzige Dingerchen von noch nicht einmal Zentimetergröße, die leicht durch die Aquarienliebhaberei verschleppt werden können. Für Deutschland sind diese Tierchen bisher bekannt geworden aus der Umgebung von Straßburg i. E., Frankfurt a. M., Berlin, Eberswalde und Stettin. Roch hat nachgewiesen, daß die deutsche Form nicht mit der länger und besser bekannten nordamerikanischen Microhydra ryteri identisch ist, da jene 16 Tentakeln von zweierlei Länge besitzt, diese dagegen nur acht gleichlange. Die deutsche Art wird deshalb jetzt als Microhydra germanica unterschieden.

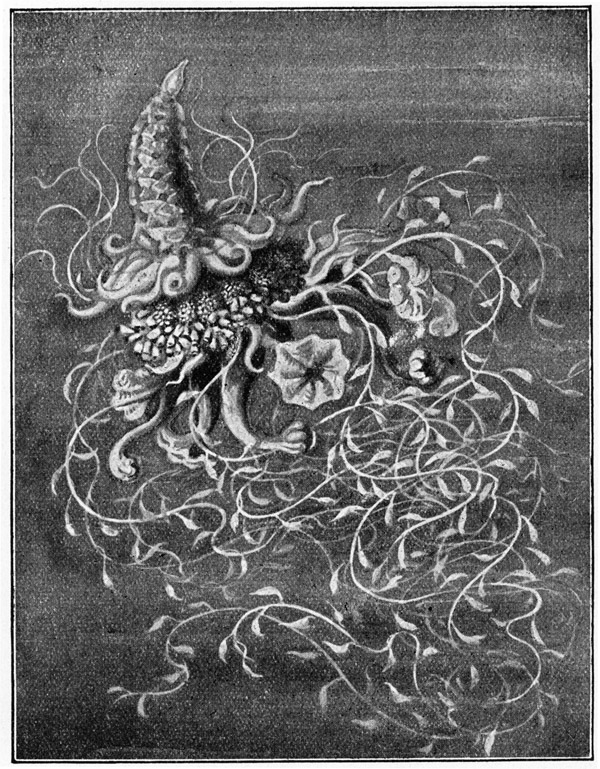

Noch weit glänzender und straffer durchgeführt als bei den Hydroidpolypen offenbart sich uns die Arbeitsteilung eines Tierstockes bei den Röhrenqauallen ( Siphonophorae), die deshalb auch geradezu Staatsquallen genannt werden (Abb. 21). Diese märchenhaften Feengebilde sind die Wunder unter den Wundertieren des Meeres! Sie bilden das Entzücken, aber auch die Verzweiflung der Naturforscher. So groß nämlich ihre Schönheit, so einzigartig ihre Seltsamkeit auch ist, so zerbrechlich ist ihr zarter, wässeriger Körper, der bei der leisesten Berührung in Stücke zerfällt. Keine Beschreibung kann einen greifbaren Begriff von diesen seltsamsten aller Lebewesen geben, kein Maler ihre kristallene Durchsichtigkeit und glänzende Farbenpracht richtig darstellen. Am ehesten können wir uns wohl noch eine Vorstellung von der Art dieser Geschöpfe machen, wenn wir sie nach Marshalls glücklichem Vorgange als losgelöste, also freischwimmende Polypenstöcke auffassen, und Leuckart hat für sie die Bezeichnung »polymorphe Tierkolonie« geprägt. Es sind also Lebewesen, die aus mehr als einem Individuum bestehen und doch eine geschlossene Einheit bilden. Daß Individuen der gleichen Tierart in mehr oder minder inniger Vereinigung in einem Gemeinwesen (Kolonie) zusammenleben, ist ja an sich nichts Seltenes, und die Korallentiere bieten uns dafür ein gutes Beispiel größten Maßstabes. Bei den Röhrenquallen verhält sich aber die Sache anders: hier sind es nicht mehr gleichförmig beschaffene Individuen, von denen jedes die gleichen Verrichtungen ausübt, also gewissermaßen auf eigene Faust lebt, sondern die Vereinigungen der Staatsquallen sind aus sehr verschieden gestalteten (polymorphen) Einzelwesen zusammengesetzt, welche die verschiedenen Aufgaben der Kolonie unter sich verteilt haben, besondere Freßtiere besorgen die Ernährung, besondere Schwimmtiere erleichtern und vermitteln die Ortsbewegung, besondere Geschlechtstiere übernehmen die Fortpflanzung, besondere Wehrtiere die Verteidigung, kurz es tritt eine ähnliche Arbeitsteilung ein wie in den Tierstaaten der Ameisen und Bienen, nur mit dem Unterschiede, daß bei diesen Kerfen die vielgestaltigen Einzelwesen (Arbeiter, Drohnen, Königin) körperlich isoliert, bei den Staatsquallen dagegen zeitlebens in einem unlösbaren Verbände zusammengekettet sind. Das Einzeltier hat jede Selbständigkeit verloren und ist hier zum Range eines Organs des Gemeinwesens herabgesunken.

Betrachten wir einmal die im Mittelmeer heimische Seeblase ( Physalia pelagica) (Abb. 22) etwas näher, die allen Seefahrern als »portugiesische Galeere« bekannt ist, weil sie dem Reisenden zuerst an den Küsten Portugals begegnet, weil sie mit ihrem oberen Teile auf der Wasserfläche schwimmt wie ein Schiff und weil sie so wehrhaft ist wie eine kanonengespickte Fregatte. Die allen Siphonophoren eigene hohle Mittelachse ist hier oben zu einer fußlangen, ovalen, an den Polen zipfelförmig ausgezogenen Blase erweitert, die oben einen Kamm trägt, mit Luft gefüllt ist und dazu dient, den ganzen Tierstock schwimmend in der richtigen Lage zu erhalten. An der Blase sitzen die verschiedenen Sorten (bei manchen Arten bis zu 8!) der mit verschiedenen Aufgaben betrauten Einzeltiere, die sich meist schon durch abweichende Färbung voneinander unterscheiden. Die Nährtiere haben die Gestalt von Saugröhren, die Geschlechtstiere sind die einzigen, die sich vom Stocke loszulösen vermögen, aber am auffallendsten sind die Wehrtiere, die in großer Zahl als lange Fäden herabwallen wie das Schlangenhaar eines Gorgonenhauptes, mit starken Nesselbatterien förmlich gespickt sind, zusammengerollt werden und dann plötzlich mit großer Wucht und Schnelligkeit mehrere Meter weit hervorgeschleudert werden können, um einen in anscheinend sicherer Entfernung sorglos vorbeischwimmenden Fisch zu umstricken, durch das Nesselgift zu betäuben und dann das bewußtlose Opfertier den Saugröhren zuzuführen, die blutegelartig alles Genießbare herauspumpen. Auch Tiere, die viel größer sind als die Seeblase selbst, werden auf diese Weise mit spielender Leichtigkeit überwältigt. Die Gift-Brennwirkung der unzähligen Nesselzellen ist so kräftig, daß sie selbst badenden Menschen gefährlich wird, die dadurch in schmerzhafter Weise gelähmt werden und an tiefen Stellen leicht ertrinken können. In noch höherem Grade gilt dies von den großen Staatsquallen der tropischen Meere. Die Schwammfischer des Mittelmeeres, die bei Ausübung ihres Gewerbes öfters mit Seeblasen in Berührung kommen und große Angst vor ihnen haben, leiden öfters an einer durch diese Tiere verursachten Krankheit, die sehr schmerzhaft und langwierig ist und sich hauptsächlich in schweren Entzündungen und starkem Fieber äußert.

Abb. 21. Staatsqualle (Siphonophore) aus dem Indischen Ozean. ( Dicolabe quadrigata; nach Haeckel.)

Wenn also auch der Seeblase entschieden etwas Unheimliches anhaftet, so bildet doch andererseits das opalisierende Farbenspiel dieser prachtvollen Geschöpfe das Entzücken jedes Beobachters. Die große Schwimmblase scheint aus durchsichtigem Glas gefertigt zu sein, schimmert aber dabei in purpurnen, violetten und azurblauen Tinten, wahrend ihr senkrechter Kamm wie getriebenes Silber glänzt und die seitlichen Zipfel in brennendem Blutrot aufleuchten. Die Saugröhren und die langen Senkfäden zeigen ein herrliches Ultramarinblau.

Gleichfalls ein Bewohner des Mittelmeeres ist die viel kleinere, niedliche Velella, bei der die ganze Anordnung des Tierstocks mehr scheibenförmig ist, also stärker an den Quallentyp anklingt. Der längliche, glashelle Schwimmkörper ist mit tiefblauen Flecken geziert, und auf seinem Rücken steigt senkrecht eine papierdünne, durchsichtige Scheibe empor, die wie ein Segel jeden Windhauch auffängt. Zahlreiche dunkelblaue Ernährungstiere hängen fangarmartig von der Unterfläche herab und dienen auch als Ruder. Ein hornartiger Innenschulp von sehr weicher und schwammiger Art ist mit Luftzellen angefüllt, gibt dem Ganzen den nötigen Halt und scheint auch wie die Schwimmblase der Fische beim Auf- und Niedersteigen im Wasser eine Rolle zu spielen. Im Gegensatz zur Physalia ist die Velella ein nur schwach bewehrtes Geschöpf und wird deshalb beständig von gefräßigen Krustern verfolgt, die ihr nach und nach alle Weichteile abfressen, so daß schließlich nur noch das papierartige Skelett übrig ist und traurig auf den Wassern herumtreibt. Die lebenden Tiere werden bisweilen von heftigen Winden zu Millionen zusammengetrieben und hilflos an den Strand geworfen, wo ihre rasch verwesenden Leichname dann weithin die Luft verpesten. Woltereck stellte fest, daß die verschiedenen Entwicklungsstufen von Velella und Physalia stets an bestimmte Meerestiefen gebunden sind. Während die erwachsenen Tiere eine Oberflächenform vorstellen und sogar mit einem Teil ihres Körpers über die Wasserfläche hinausragen, sinken die sich ablösenden Geschlechtsmedusen zu Boden, und ihre Eier entwickeln sich erst in einer Tiefe von mindestens 1000 Metern.

Märchenhaft farbenzarte und nach jeder Richtung hin wiederum ganz eigenartige Wundertiere des Meeres sind endlich noch die Rippenquallen ( Ctenophora) (Abb. 22), die man in gewisser Hinsicht wohl als die höchststehenden aller Hohltiere bezeichnen darf. Dies geht schon rein anatomisch daraus hervor, daß ihr hinfälliger Leib sich nicht aus zwei, sondern aus drei Keimblättern heranbildet, indem schon auf der Embryonalstufe zwischen die ursprüngliche Außen- (Ektoderm) und Innenschicht (Entoderm) noch ein drittes Keimblatt, das sog. Mesoderm, sich einschiebt.

Abb. 22. Links: Seeblase ( Physalia pelagica). Rechts: Rippenqualle ( Beroë). In der Mitte: Wurzelqualle ( Rhizostoma).

Infolgedessen erhält der glashelle Gallertkörper in seiner Mittelschicht doch eine gewisse Festigkeit und entpuppt sich unter dem Mikroskop als ein zierliches Netzgewebe großer, reich verästelter Zellen, Zwischen denen auch zahlreiche seine Muskelfasern mit kernartigen Anschwellungen liegen. Trotzdem sind diese Tiere, die weder für den Menschen noch für den Haushalt der Natur irgendeine nennenswerte Bedeutung haben, vergänglich wie Butter an der Sonne. Während die anderen Quallen doch immerhin noch einen ähnlichen Zusammenhang haben wie Leimgallerte, lassen sich die Rippenquallen in dieser Hinsicht höchstens mit rohem Hühnereiweiß vergleichen. Es ist deshalb sehr schwer, sie unversehrt aus dem Wasser herauszuheben, und kann dies nur durch Unterfangen des Tieres mit einer nicht zu kleinen Schüssel geschehen, wobei man sich aber ängstlich vor jeder Erschütterung zu hüten hat, weil sonst das schwabbelige Gebilde wie Eiweiß über den Rand hinwegfließt und dabei in der Regel zerreißt. Aus demselben Grunde bekommt man auch in den größten Seewasseraquarien nur ausnahmsweise einmal lebende Rippenquallen in tadellosem Zustande zu sehen, zumal sie zwar ans Futter gehen, sich aber trotzdem in der Regel nur wenige Tage am Leben erhalten lassen, sondern sich gewöhnlich gleich zu Beginn die zarten Flimmerplättchen an den Glaswänden arg beschädigen und an diesen Verletzungen in kürzester Frist zugrunde gehen. Die dem Laien auffallendste Eigenschaft der Rippenquallen ist wohl ihre staunenswerte Durchsichtigkeit, die so weit geht, daß man durch ein tannenzapfengroßes Tier hindurch die feinste Druckschrift lesen kann, sein Leib ist so klar und hell wie das reinste Eis. Die »Glastiere«, wie man diese ganze buntscheckige Gesellschaft nennen könnte, finden sich vorzugsweise auf offener See und kommen bei ruhigem Wetter und nicht zu starker Beleuchtung an die Oberfläche des Wassers empor, ziehen sich aber sofort in die Tiefe zurück, wenn lebhaftere winde die Wellen kräuseln oder ihnen gar Schaumkronen aufsetzen. Bei aller Durchsichtigkeit ergötzen die Rippenquallen aber auch noch durch ein reizvoll opalisierendes Farbenspiel im zartesten Rot oder Blau, ohne das von diesen lebenden Kristallen überhaupt nichts zu sehen wäre, und bei ihren Schwimmbewegungen schleudern sie je nach dem Auffallen des Lichtes funkelnde Diamantenblitze, die mit der reichsten Brillantenschnur wetteifern können.

Alle Rippenquallen sind Einzeltiere, bilden also niemals Tierstöcke. Ebensowenig gibt es bei ihnen einen Generationswechsel, sondern aus den Eiern der meist zwitterigen Eltern entstehen Larven, die nach kurzer Zeit sich zum fortpflanzungsfähigen Tier verwandeln. Auch sonst finden wir noch eine ganze Reihe tiefgreifender Unterschiede zwischen ihnen und den echten Quallen, denn z.B. die für diese so bezeichnenden Nesselkapseln fehlen den Rippenquallen völlig. Die Tiere schwimmen gewöhnlich in aufrechter Stellung, die große Mundöffnung nach unten gerichtet, die zugleich auch als After dienen muß.

Die eigenartige Gruppe der Rippenquallen steht im System ziemlich vereinzelt da und ist auch keineswegs besonders reich an Formen. Die gewöhnlichste Art der Nordsee ist die hühnereigroße, melonenförmige, kristallklare Cydippe, benannt nach der Tochter des Moereus, die im Wasser dem Auge fast vollständig entschwinden würde, wenn nicht die acht Rippen hervorträten, die sich wie Meridiane um den Trommelleib spannen. Bei Helgoland kommt auch die in der Ostsee fehlende Mützenqualle vor, die ihrer gelbrötlichen Färbung halber deutlich sichtbar ist und keine Fangfäden besitzt. Obwohl sie nicht gerade eine der schönsten Rippenquallen ist, führt sie ihren wissenschaftlichen Namen Beroë doch nach dem Töchterlein von Venus und Adonis, des schönsten Elternpaares der Menschheit. Ihre Gestalt erinnert lebhaft an eine Großvaterschlafmütze, aber ihrem Wesen nach ist sie alles andere als eine Schlafmütze, vielmehr ein sehr unternehmungslustiger Räuber, der es namentlich auf die eigene Sippschaft abgesehen hat und in hohem Maße kannibalischen Genüssen huldigt. Chun erlebte es, daß in seinem Aquarium eine Beroë über eine doppelt so große Eucharis (gleichfalls eine Rippenquallengattung) herfiel, sich in kaum einer Viertelstunde über sie hinwegstülpte und dann, zu einem Ballon aufgedunsen, träge am Boden lag. Schon die Larven der Mützenquallen zeichnen sich durch große Gefräßigkeit aus. Die schönste aller Rippenquallen ist wohl der seinen Namen mit Recht führende Venusgürtel ( Cestus veneris), der eine ziemlich verwickelte Verwandlung durchzumachen und in ausgebildetem Zustande eine ganz andere, nämlich gürtelförmige Gestalt hat. Dieser Gürtel biegt und reckt, dehnt und kürzt, rollt und windet sich beim Schwimmen in der reizvollsten Weise, ist dabei an seinen Rändern mit Wimperkämmen besetzt und im übrigen völlig durchsichtig: eine der vornehmsten und elegantesten Erscheinungen unter den Wundertieren des Meeres, zumal alle Farben des Regenbogens in leisem Anhauch über die Wellenlinien des sich schlängelnden Leibes hinweghuschen. Auf so tiefer Stufe all diese Geschöpfe auch stehen, so dürftig die Äußerungen ihres einfachen Lebens uns auch erscheinen, sie fesseln doch immer wieder durch die seltsame Pracht ihrer eigenartigen Erscheinung, durch ihre absonderliche Entwicklungsgeschichte und durch den Reiz ihrer Bewegung, und so wird es hoffentlich auch die Mitglieder unserer Kosmosgemeinde nicht gereuen, ihnen eine Stunde stiller Betrachtung gewidmet zu haben.

Text und Abbildungen des Bändchens sind zu einem packenden

Lichtbildervortrag

verarbeitet worden, der den Kosmosmitgliedern leihweise oder käuflich zur Verfügung steht. Bedingungen durch die Geschäftsstelle des »Kosmos«.