|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Stiller als sonst noch floß das Leben im Palazzo Rinuccini dahin. Lätitia legte die Trauerkleider nicht mehr ab, und wie ihr Leib, so blieb auch ihre Seele in einen schwarzen Mantel gehüllt, wenn sie gleich verständig und teilnahmsvoll durch den Tag und seine kleinen Interessen schritt. Die Gebrechen des Alters machten sich geltend, vor allem rheumatische Schmerzen, um derentwillen Lätitia schon früher die Bäder von Lucca besucht hatte. Jetzt hinderten sie die Schmerzen häufig, die ihr lieb gewordenen, täglichen Spaziergänge zu unternehmen. Die Ärzte, die darauf hielten, daß die Patientin sich Bewegung verschaffen sollte, rieten ihr Billard spielen zu lernen, und Lätitia, gewohnt, jedem Ungemach energisch zu begegnen, vertiefte sich also in das Geheimnis der drei Bälle. Die Mutter der Gracchen mit der Queue in der Hand – das Bild ist von einer köstlichen Stillosigkeit und zerstört in angenehmer Weise den Nimbus langweiliger Klassizität, der sich um Lätitia spinnt. Ein leichtes Zittern der Hand, das sie zeitweise befiel, hielt sie freilich bald genug vom Billard fern, hinderte sie sogar, ihre Briefe zu unterzeichnen, die sie seit langem schon nur mehr diktierte.

Als echte Italienerin fuhr Madame natürlich viel spazieren. Wenn Wetter und Rheumatismus milde gestimmt waren, fuhr sie mit Vorliebe zu den wieder erstandenen Denkmälern des verschütteten Rom; vor allem liebte sie das Forum und das Kolosseum. Eigenartig ist es sich zu denken, wie die kleine, gebrechliche, in tiefes Schwarz gehüllte Gestalt durch die schneeweißen Quadern toter Römerherrlichkeit schritt, wo aus zerborstenen Säulen roter und rosenfarbener Mohn springt und über zerbröckelte Kapitelle pfeilschnelle Eidechsen laufen, deren Leiber in der Sonne glitzern, als wären sie aus goldbestaubtem Malachit. Wenn der Wind träumerisch über die roten und rosenfarbenen Blumen der Vergessenheit wehte, wenn die sinkende Sonne ein orangefarbenes, purpurgesprenkeltes Zelt über das Kolosseum spannte, dann haben sie vielleicht stumme Zwiesprache miteinander gehalten: Roma und Lätitia, die gramvollen Mütter verwüsteter Macht, toter Cäsaren …

Doch wie Rom nicht den toten, sondern den lebenden Römern gehört, so konnten auch Lätitias Gedanken nicht immer bei dem abgeschiedenen Kinde weilen, sondern kehrten zurück zu den sechs anderen, die ihr geblieben waren und die ihr reichlich Stoff zu Meinungsäußerungen und Betätigung lieferten. Wie in jeder anderen großen Familie waren auch hier »Unstimmigkeiten« immer noch an der Tagesordnung. Waren es um so mehr, als die Bonapartes allesamt Schweres erlebt hatten und nach reizbarer Leute Art jede Kleinigkeit zu einer Affäre aufbauschten. Außerdem befand sich bald dieser, bald jener in Geldschwierigkeiten, was nicht dazu beiträgt, die Eintracht einer Familie zu erhöhen. Einträchtig waren sie ja überhaupt nur in den Stunden großer Not. Sobald das Leben leidlich glatt floß, zankten, nörgelten und schmollten sie, wie eben erwachsene Geschwister tun, die wenig Gemeinsames im Charakter tragen. Louis war ja, wie er behauptete, vor allem der Familienzwiste wegen nach Florenz gezogen, weil seine Nerven den ewigen häuslichen Guerillakrieg nicht ausgehalten hätten …

Lätitia, die bessere Nerven hatte als der morose Hypochonder, ließ sich durch die gelegentlichen Familienklagen und Treibereien nicht anfechten. Sie mahnte zur Sparsamkeit, redete und schrieb zum Guten, wurde mitunter auch mündlich oder schriftlich grob und war fester denn je davon überzeugt, daß der Mensch vor allem zum Kämpfen und Ertragen auf der Welt sei. So schreibt sie im Jahre 1824 an Lucian:

»Mit Schmerz habe ich aus Deinem letzten Brief gesehen, wieviel Unannehmlichkeiten Du hast, aber darum darfst Du den Mut nicht verlieren. Du müßtest seit langem wissen, daß die Hälfte des Lebens aus Unglück und seinen Nachwehen besteht. Diese Erkenntnis muß uns die Kraft geben, uns gegen alles zu stemmen, was uns begegnen mag, hauptsächlich, wenn es uns ohne unser Verschulden trifft.«

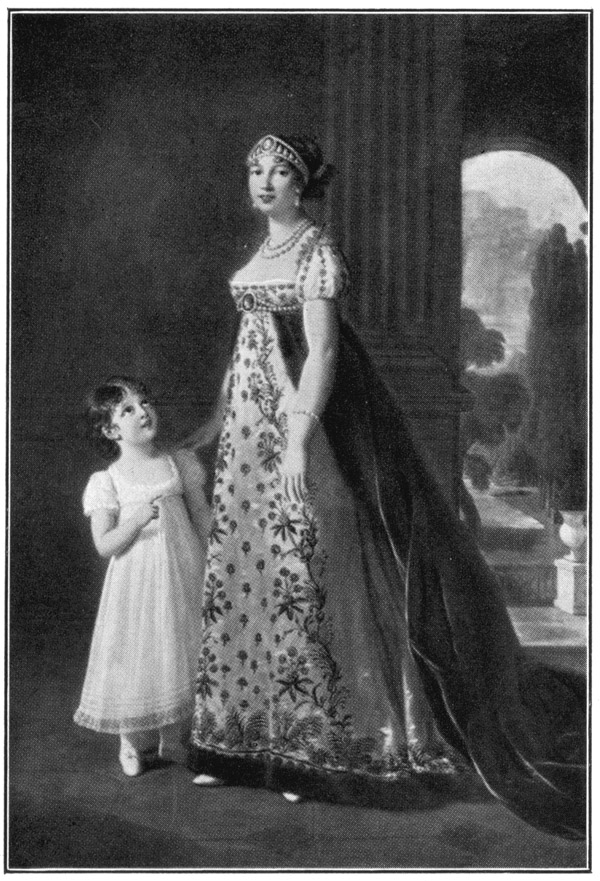

Caroline Murat, Königin von Neapel.

Gemälde von Mme. Lebrun im Museum zu Versaille

Zum Glück für die alte Frau gab es aber nicht nur Unannehmlichkeiten, sondern auch frohe und freudige Ereignisse in der Familie. Enkel wurden geboren, wuchsen heran und heirateten. Lätitia, die stets für Familienheiraten geschwärmt hatte, erlebte es, daß die zwei Töchter Josefs zwei ihrer Vettern heirateten: Zenaïde einen Sohn Lucians, Charlotte Napoleon, den ältesten Sohn Louis'. Napoleon hatte noch auf St. Helena den Wunsch geäußert, daß seine Nichten und Neffen sich in der römischen Aristokratie vermählen möchten, und wirklich heiratet Lucians älteste Tochter den Fürsten Gabrielli, eine andere den Marchese Honorati, eine dritte den Grafen Canino, eine Tochter Elisas den Grafen Camerata, indes ein Sohn Carolinens sich Caroline Dudley, eine Großnichte Washingtons, zur Gattin wählt. Auch schwedischer und schottischer Adel – ein Graf Posse und ein Dudley Stuart – holen sich Töchter der Bonapartes aus dem kinderreichen Hause Lucians zur Ehe. Freilich bietet auch eine Verlobung Veranlassung zu großer Familienempörung: die Verlobung von Lucians dritter Tochter Lätitia mit dem Iren Wyse. Alle, auch die Mutter, wollen aus begreiflichen Gründen keinen Engländer in der Familie haben, aber Lucian vertritt das Herzensrecht seines Kindes mit demselben Starrsinn, mit dem er einst sein eigenes verteidigt hatte, und die junge Fürstin Canino wird Frau Wyse.

Einmal, kurze Zeit nach Napoleons Tod, taucht einer auf, wie ein Gespenst aus längst entschwundener Zeit, aber es ist ein jugendliches Gespenst mit einem frischen Jünglingsgesicht, das den Bonapartes gleicht, und es hat die Sicherheit und die kecke Smartneß des jungen Amerikaners: William Patterson ist's, Jérômes Sohn aus seiner ersten, längst für nichtig erklärten Ehe. Der junge Patterson, der sechzehn Jahre zählt, hat drüben in Amerika den Onkel Josef kennen gelernt, dessen Töchter zu dieser Zeit noch unverheiratet sind, und besucht jetzt die Verwandten in Europa. Er wird überall sehr freundlich aufgenommen, – Katharina, die erst spät Kinder bekam, hatte ihrem Manne früher sogar eine Adoption dieses Sohnes aus seiner ersten Ehe vorgeschlagen –, die Großmutter besonders ist ganz verliebt in ihn und möchte ihn schleunigst mit einer Tochter Josefs verheiraten. Sie schreibt in diesem Sinne an den Grafen Survilliers:

»Du hast vollkommen recht, daß Du Charlotte mit Jérômes Sohn verheiraten willst. Dieser junge Mann ist seit zwei Monaten hier, und ich bin entzückt von ihm. Es ist unmöglich, in seinem Alter mehr Sicherheit und mehr praktischen Verstand zu besitzen; zweifelsohne würde Charlotte sehr glücklich mit ihm sein. Du kannst aus einliegenden Briefen Katharinens und seines Vaters ersehen, daß diese Heirat auch ihr Wunsch ist. Ich wiederhole Dir, daß Pauline schon am 5. Dezember geschrieben hat, daß sie, falls die Heirat zustande kommt, dem jungen Paar 300 000 Fr. testamentarisch vermachen will. Wenn Du also unsere Ansicht teilst, so brauchst Du ihm ja nur zu schreiben, damit er sich sogleich nach Amerika begebe.« –

In die Hochzeitsfreude und in die Taufreden hinein erklingt aber schon wieder schaurig der Ton der Totenglocke. Am 9. Juni 1825 starb Pauline Borghese, kaum vierzigjährig, an der Krankheit der Bonapartes, nachdem sie schon lange vorher ihr lustiges Leben mit schwerem Siechtum gebüßt hatte. In ihrer letzten Lebenszeit war sie wenig in Rom gewesen, dessen Klima sie nicht mehr vertrug. Sie bevorzugte Florenz, wo sie eine schöne Villa besaß, in der sie auch starb. Starb wie sie gelebt hatte, voller Eitelkeit und voll Familientreue, mit einem vorletzten Blick in den Spiegel und einem letzten Blick auf das Bild Napoleons. Niemand von den Ihrigen hatte mehr rechtzeitig zum Abschied kommen können, nur der lustige Jérôme war da, der so gerne lebte und nun die Schwester, die ihm so ähnlich war, jung und noch schön zu den Schatten gehen sah.

Lätitia, die von ihren Töchtern Pauline immer am meisten geliebt hatte, litt unsäglich unter diesem neuen Schicksalsschlage. Schon sah sie dem dritten Kind ins Grab nach, und jedes war fern von ihr gestorben, ohne daß sie ihm den letzten traurigen Liebesdienst hätte erweisen können. Für eins aber hat sie bei Pauline noch gesorgt: sie hat nicht nachgelassen, bis die leichtfertige Frau ihren Gatten, der sich längst von ihr getrennt hatte, um Verzeihung bat. Fürst Camillo, dessen eheliche Tätigkeit ja vor allem in schweigendem Verzeihen bestanden hatte, weigerte denn auch der Sterbenden nicht, was er der Lebenden so reichlich gewährt hatte. Er verzieh, und die Fürstin Borghese konnte daraufhin die Absolution empfangen, so daß sie, wie die Mutter es wünschte, als gute Christin starb.

Fast jedes Jahr bringt nun Lätitia eine neue Trauer. Kurz vor Pauline – 1824 – war in München Eugen Beauharnais gestorben, Josefinens Sohn aus erster Ehe, den Lätitia zärtlich liebte, weil Napoleon ihn zärtlich geliebt hatte. Aus seiner überaus glücklichen Ehe mit der bayerischen Königstochter Auguste raffte ein Gehirnschlag den Dreiundvierzigjährigen hinweg. Im Jahre 1825 starb dann die Fürstin Borghese, 1827 ein blutjunger Sohn Lucians, Paul, der im griechischen Freiheitskrieg auf etwas rätselhafte Weise umkam, 1828 Lucians Tochter, die Marchesa Honorati, nachdem sie kaum ein Jahr vermählt gewesen.

So sinkt die zweite, die dritte Generation ins Grab, doch ungebrochen steht Lätitia und fühlt sich als Mutter Napoleons, als Hüterin seiner Ideen. Nicht nur was er vollendet, sondern auch was er gewollt, ist ihr wert. Sie kennt seine Äußerung: »Wär' ich Herr in Italien geblieben, so hätt' ich die Sümpfe um Rom trocken gelegt, und Rom wäre eine gesunde Stadt geworden.« Nun überlegt sie, die Geizige, die wie eine Kleinbürgerin täglich ihre Wirtschaftsbücher selbst nachrechnet und jeden Frank dreimal umdreht, ehe sie ihn ausgibt, ob sie nicht das Projekt ihres Sohnes – die Austrocknung der Sümpfe – ausführen könnte; ein Plan, der natürlich in erster Linie an der Finanzfrage scheitern sollte.

Als Rom zu Ehren der Anwesenheit des Königs Franz von Neapel, eines Bourbonen, illuminiert, weigert sich Lätitia, an dem Festgepränge teilzunehmen. Der Papst schickt eigens seinen Kämmerer zu ihr, der bittet, daß am Abend auch der Palazzo Rinuccini beleuchtet sein möge, doch Lätitia sagt ihm: »Nein, Eminenz, auch Sie würden nicht für einen Menschen illuminieren, der Ihnen das Liebste auf der Welt genommen hat.«

Inmitten des glitzernden, lichterfunkelnden, von Raketen und Feuerschlangen übersprühten Roms bleibt der Palazzo Rinuccini schwarz und tot.

Im Laufe der Jahre, da Lätitia immer älter und gebrechlicher geworden war und sowohl in Rom wie auf ihrem Sommersitz in Albano manches vermißte, was sie in Paris gehabt hatte, schlugen ihr Freunde vor, sich doch mit einem Bittgesuch an die französische Regierung oder vielmehr an die Herzogin von Angoulême oder sonst eine bourbonische Prinzeß zu wenden, die sicher befürworten würde, daß das Gesetz, das sämtliche Bonapartes aus Frankreich verbannte, wenigstens für die Greisin aufgehoben würde. Lätitia aber entgegnete den Freunden, was sie einst Marie-Louise entgegnet hatte:

»Im Elend gehöre ich zu meinen Kindern, da verlasse ich sie nicht.«

Das Elend war für sie das Exil. So gern sie auch in Rom lebte, so krampfte sich ihr doch das Herz zusammen, wenn sie an Frankreich dachte. Wenn sie auf dem Forum oder in der Umgegend Roms Franzosen traf, gab sie ihnen gern Gelegenheit, sich ihr zu nähern, obgleich sie sich sonst von Fremden geflissentlich fern hielt. Dann sagte sie ihnen wohl:

»O, Frankreich …, erst, wenn man es verlassen hat, weiß man, was es wert ist. So Bitteres wir auch dort erlebt haben, nie können wir aufhören es zu lieben.«

Als Lätitia auch an den Gräbern ihrer Lieben nicht zusammenbrach, versuchte das Schicksal, das unablässig seine Kraft an der ihren maß, sie auf andere Weise zu brechen. Gelegentlich eines Spazierganges in den Gärten der Villa Borghese stürzte die alte Frau so unglücklich, daß sie sich einen Schenkelhalsbruch zuzog, der bei ihren hohen Jahren verhängnisvoll zu werden schien. Schon sandte ihr der Papst durch den Kardinal Fesch die Absolution (eine Auszeichnung, die sonst nur Fürsten von Geblüt empfangen), und all ihre Kinder eilen herbei, weil sie an eine Katastrophe glauben. In jedem anderen Fall wäre es nur natürlich erschienen, daß Söhne und Töchter zu ihrer achtzigjährigen Mutter reisen, wenn sie schwer krank liegt, aber die Regierungen Frankreichs und Österreichs dachten offenbar, daß die Bonapartes über oder außer den Naturgesetzen stünden. Sie sind fest davon überzeugt, daß die schwer kranke Greisin und ihre erschreckten Kinder nichts anderes wollen, als Verschwörung und Umsturz. Napoleons Mutter kann nicht gleich anderen Müttern verlangen, daß man sie ruhig im Kreise ihrer Kinder krank sein läßt; die Polizei schnüffelt auch noch in das Siechenzimmer und duldet nicht, daß Karoline, die längst als Gräfin Lipona in Florenz lebt, die letzte Tochter, die Lätitia behalten hat, länger als vierundzwanzig Stunden bei der Mutter bleiben darf. Das einzig Erfreuliche an dieser polizeilichen Schnüffelei war, daß sie keinen der Söhne, sondern nur gerade Karoline vom Bett der Mutter verjagte, denn Lätitia hat der Tochter den Verrat an Napoleon nicht vergessen …

Die alte Frau starb nicht, wie man zuerst gemeint, an den Folgen ihrer Verletzung, aber sie blieb dauernd gelähmt. Sie konnte keinen Schritt mehr gehen, sondern mußte, wenn sie Luft schöpfen wollte, mit äußerster Vorsicht in ihren Wagen getragen und dann im Schritt ein wenig gefahren werden, indes ihre Gesellschaftsdame und ihr Kammerdiener sie stützen mußten, damit sie von den Erschütterungen der Bewegung nicht umfiel. Ihr ständiger Begleiter bei diesen mühseligen Fahrten war immer ihr Bruder, der, wie er einst mit ihr von Ajaccio geflohen und durch alle Wirrsale ihres Lebens mit ihr ausgehalten hatte, so auch jetzt in Treue neben ihr stand bis zum Tode. Bald aber wurden diese komplizierten Fahrten zu ermüdend für Madame, und sie blieb ans Haus gebannt, ließ sich nur im Rollstuhl in ihren Zimmern umherfahren und erfuhr von der Welt nur noch, was ihr die Kinder, Briefe und Zeitungen sagten. Aber auch dies geringe Vergnügen sollte ihr geschmälert werden; ihre Augen, die schon seit langem schwach gewesen, befiel ein tückisches Leiden, das langsam, unrettbar zur Erblindung führte. Nun kann sie auch nicht mehr lesen, nur noch ein wenig stricken und spinnen; sie, die zeitlebens das Oberhaupt, die Stütze ihrer Kinder gewesen ist, bleibt jetzt in gewissem Sinn abhängig von ihnen, angewiesen auf die Augen, die Hände und den guten Willen fremder Leute …

Aber auch als lahme Blinde bleibt sie dieselbe, die sie früher gewesen ist, immer noch der Charakter in der Familie, der die Dinge nach ihrem wahren Wert zu taxieren weiß, wenn sie sie gleich nur mehr durch Betasten oder durch das Medium Dritter zu erkennen vermag.

Still, aber nicht untätig, geht ihr der Tag dahin. Morgens, wenn man sie angekleidet hat, muß ihr die Gesellschaftsdame Zeitungen vorlesen, oder sie diktiert Briefe und ihre »Erinnerungen«. Lieber aber noch als von der Gesellschafterin, läßt sie sich von Jérôme vorlesen (Louis, Lucian und Jérôme leben jetzt wieder in Rom), denn seine Stimme gleicht der Napoleons zum Verwechseln. Dann strickt oder spinnt sie ein wenig, natürlich nicht am Rad, sondern mit der Spindel, und nachmittags versammelt sich die ganze Familie um sie, die Kinder und die Enkel. Die spätgeborenen Kinder Jérômes, nachmals der Prinz Plon-Plon und die Prinzeß Mathilde, sehen, ebenso wie ihre gleichaltrigen Vettern und Basen mit scheuem Respekt nach einem ungeheueren, alten Schrank, der in einer Ecke des Salons steht. Großmama, die immer noch keine Ahnung vom Jahrhundert des Kindes hat, droht nämlich, daß jeder Knirps, der durch Vorwitz oder Unart die Erwachsenen stört, in diesen Schrank gesperrt wird.

Mitunter hätte Großmama wohl auch ganz gerne ihre erwachsenen Kinder in diesen Schrank gesperrt, denn sie ärgerte sich immer noch über die Ansprüche und Luxusbedürfnisse der Ex-Könige, die sich durchaus nicht in ihre veränderte Lage finden konnten.

»Man richtet sich eben nach seinen Verhältnissen; wenn man nicht mehr König sein kann, ist es lächerlich, immer noch König spielen zu wollen. Es genügt doch vollkommen, wenn man ein tüchtiger Mensch ist. Die Ringe sind wohl eine Zierde der Finger, aber sie können abgezogen werden; nur die Finger bleiben an der Hand.«

Klagen, reuevolle Rückblicke gab es für sie nicht. Keine Macht der Welt konnte ihr das Bewußtsein dessen rauben, was sie besessen hatte und was sie war.

»Mein Sohn ist gestürzt worden. Fern von mir ist er elend gestorben. Meine anderen Kinder sind verbannt, eins nach dem anderen von ihnen stirbt dahin. Selbst die hoffnungsvollsten unter meinen Enkeln scheinen zum Sterben bestimmt zu sein. Ich bin alt, einsam, lebe ohne Ruhm und Pracht, und dennoch würde ich mit keiner Königin tauschen.«

Eitel war sie nie. Nun gesellt sich ihrer kühlen Betrachtung der Dinge jene Milde, die nur den bevorzugten Greisen zuteil wird, indes das Alter die anderen hart und bitter macht. Eines Tages, da es draußen warm und schön ist, schiebt man ihren Rollstuhl in eine Loggia, die nach dem Corso und der Piazza Venezia schaut. Die alte Frau sieht ja freilich weder das Licht der Sonne, noch das bunte Leben der Straße, aber auf ihren wachsgelben Händen spürt sie doch wenigstens die Wärme des Gestirns, und ihr Ohr vernimmt den heiteren Lärm, der von unten heraufdringt. Vorübergehende, Einheimische und Fremde blicken neugierig nach der Loggia empor, auf der die verfallene Blinde sitzt. Ihre Gesellschafterin, die neben ihr arbeitet, kann sich nicht versagen, sie darauf aufmerksam zu machen:

»Die da drunten können's wohl gar nicht glauben, daß diese leidende, gelähmte Dame die Mutter des Kaisers sein soll.«

Lätitia erwiderte gleichmütig:

»Vor zwanzig Jahren, wenn ich am Karussellplatz fuhr, rührte der Tambour die Trommel, trat die Wache ins Gewehr, drängte sich die Menge um meine Kutsche. Wenn ich mich jetzt zeige, sieht man mich scheu und stumm von ferne an und fürchtet, indiskret zu sein, wenn man näher kommt. Mir scheint, das eine wiegt das andere auf. Früher war man demonstrativ, heute ist man höflich – früher war ich Kaiserliche Hoheit, und heute bin ich eben wieder Madame Lätitia.«

Eines Tages im Sommer 1830 las man der alten Frau Berichte aus der Zeitung vor, die sie derart angriffen, daß sie mehrere Tage krank lag. In Paris war die Juli-Revolution ausgebrochen, Karl X. vom Throne verjagt. Voll ungestümer Sehnsucht, voll stolzer Hoffnung, als wäre sie nicht 80, sondern 30 Jahre alt, horcht sie nach Wien hin, ob Napoleon II. nicht im Jubelsturm von der Donau nach der Seine reitet, sich sein väterliches Erbe zurückzuerobern. Aber auch als diese Hoffnung sich nicht erfüllt, als den leeren Thron Frankreichs der Orleans Ludwig Philipp besteigt, erblüht für Madame Mère aus diesen Tagen neuen Umsturzes eine große, überwältigende Freude. Auf der Vendôme-Säule wird das Standbild Napoleons neu errichtet. Lätitia lag noch krank, als sie die große Nachricht erhielt. Larrey erzählt die Szene, wie sie sie empfing, sehr anschaulich und hübsch:

»Der Prinz Jérôme ersah zuerst aus den Depeschen, die von Paris kamen, daß die Revolution einen ganz unerwarteten Erfolg gehabt hatte. Er eilt zu seiner Mutter, tritt leise in ihr Zimmer, an ihr Bett: ›Mutter,‹ fragt er mit gedämpfter Stimme, ›hörst du mich?‹ Sie macht ein kleines Zeichen der Bejahung. ›Nun Mutter, ich erhalte soeben die Nachricht aus Paris, daß die Kammer die Wiederaufstellung der Statue Napoleons auf der Vendôme-Säule beschlossen hat.‹

Madame konnte zunächst nichts tun, als Jérômes Hand mit einem Glücksgefühl drücken, das sie seit vielen Jahren nicht mehr empfunden hatte. Aber als Jérôme wiederholte: ›Die Statue des Kaisers wird wieder auf der Vendôme-Säule stehen,‹ faltete sie die Hände und brach in Tränen aus. Dann nimmt sie ein wenig Nahrung zu sich, kann zwei Tage später das Bett verlassen und sich aufs Sofa ausstrecken, und scheint wieder aufzuleben, indem sie immer vor sich hinflüstert: ›Die Statue des Kaisers auf der Säule! Die Statue des Kaisers!‹ Und sie schläft friedlich ein, wie ein Kind.

Welch ein Jammer für sie, daß sie dies glorreiche Bild, das die Säule der Großen Armee beherrscht, nicht wieder gesehen hat und nimmer wieder sehen soll. Ihr einziger Trost war, mit ihren sehenden Händen über ein kleines Modell der Statue zu streicheln und es so ihren des Lichtes beraubten Augen zu übermitteln. Voll Traurigkeit sagte sie, wenn von der Einweihung die Rede war: ›Nie werde ich das sehen, nie, nie!‹ Und da man Entwürfe, Zeichnungen des Standbildes nach Rom geschickt hatte, fügte sie hinzu: ›O, meine armen Augen! Wie habe ich sie bedauert! Ich habe diese Bilder gesehen, indem ich sie berührte, wahr und wahrhaftig habe ich sie gesehen. Wäre ich wie einst in Paris, so gäbe mir Gott vielleicht die Kraft, die Säule zu ersteigen, um mich zu überzeugen, ob es auch wahr ist … Mitunter scheint es mir, als wolle man eine arme, verbannte, kranke und blinde Mutter nur täuschen … Worüber soll man sich wundern? Alter und Unglück machen mißtrauisch.‹

Ihre Hoheit fragte späterhin jeden ihrer wenigen Besuche, ob er der Einweihung beigewohnt, ob die Statue gelungen sei, ob man sie gut sehe usw. Dieses Gesprächsthema interessierte sie mehr als alle anderen.«

Die kleine Episode, so wie sie Larrey erzählt, zeigt am besten, wie Lätitia, trotz alles äußeren Mißgeschicks, immer dieselbe geblieben war, voll Stolz auf den Sohn, voll Mißtrauen in das Glück. Da sie von der verspäteten Ehrung hört, wird die alte Frau buchstäblich wieder gesund vor Freude, aber gleich regt sich auch wieder ihr Argwohn; sie erwägt skeptisch die Frage, ob die ganze Geschichte mit der Vendôme-Säule nicht eine gutgemeinte Erfindung sei, und wiederum beweist ihr Skeptizismus, wie großzügig die einfache Frau zu denken verstand, sobald es sich um Napoleon handelte. Tausend, hunderttausend andere Mütter an ihrer Stelle hätten aufgeschluchzt: »Was hilft mir's, daß sie ihm jetzt ein Standbild errichten! Er weiß ja nichts mehr davon; hätten sie ihn lieber nicht zu Tode gequält!« Die alte Bonaparte aber sieht mit ihren blinden Augen über sich, über ihre eigene Empfindung und ihre eigene Zeitlichkeit hinaus. Die Aufstellung der neuen Kaiserstatue verkündet ein Wiederaufleben der napoleonischen Idee: da vergißt sie die irdischen Überreste, die auf St. Helena liegen und begrüßt nur jubelnd das unsterbliche Teil des Sohnes, das von der Vendôme-Säule aus ehernen Augen auf Paris herniederschaut.

Ein andermal liest ihr die Vorleserin aus den damals eben erschienenen Memoiren des Generals Lamarque vor, der Napoleon heftig tadelt, daß er Murat die Last einer Krone aufgebürdet habe. Lätitia schien während des Lesens nachdenklich und in Grübelei versunken. Die Vorleserin glaubte aus Höflichkeit innehalten zu müssen. Lätitia fragte:

»Warum lesen Sie nicht weiter, glauben Sie, daß ich die Wahrheit nicht hören kann? Ja, Lamarque hat ganz recht, Napoleon hat einen unverzeihlichen Fehler begangen, als er aus Murat einen König machen wollte. Napoleon war eben auch nicht unfehlbar, denn Napoleon war nicht wie Christus, der Sohn der Maria, sondern er war der Sohn der Lätitia … Ach! Ich hatte längst vorausgesehen, wie alles kommen mußte … Damals, als ich auf dem Gipfel einer Macht stand, die ich nie begehrt und nie vermißt habe, damals pries man mich glücklich unter allen Frauen, aber konnte ich glücklich sein mit dem Lächeln auf den Lippen und dem Tod im Herzen?!«

Die vielen Stunden, die ihr mit Vorlesen vergingen, müssen für sie und ihren Vorleser gleich anregend gewesen sein, denn neben dem wirklichen Buch schlug Lätitia das Buch ihrer Erinnerungen auf; irgendein Name, eine Wendung, weckten in ihrem erstaunlich frisch gebliebenen Gedächtnis Begebnisse auf, die 50-60 Jahre zurücklagen. Wenn Vergangenes so in ihr aufdämmerte, saß sie zuerst eine Weile ganz still, und man merkte, daß sie nicht mehr zuhörte, sondern eigene Wege mit ihren Gedanken ging; und dann hob sie an zu erzählen von den jungen Tagen in Korsika … von dem kleinen Napoleon … von allen möglichen Menschen, die sie im Laufe ihres langen, wundersamen Lebens gesehen hatte … vom Aufstieg … vom Glanze ihres Hauses … und wie sich dann alles gewendet …

Das Glück des Jahres 1830 mußte aber dreifach bezahlt werden. Schon im folgenden Jahre, 1831, stirbt Louis' hochbegabter Sohn, Napoleon-Louis, im Alter von vierundzwanzig Jahren bei einem Irredentistenaufstand, an dem er sich mit seinem jüngeren Bruder, dem nachmaligen Napoleon III., beteiligt hatte. Louis, der an diesem Sohn ganz ebenso gehangen, wie an dem Ältesten, der ihm als Kind entrissen worden war, ist vor Schmerz dem Irrsinn nahe, denn den Jüngeren hat er aus guten Gründen nie mit wirklichen Vatergefühlen betrachten wollen.

Am 21. Juli 1832 empfängt Lätitia einen Besuch, dem sie mit fiebernder Spannung entgegensah, wie kaum je einem anderen. Diesmal ist's aber kein mysteriöser Fremder, sondern der österreichische Graf und Gesandte Prokesch-Osten, der Freund des jungen Herzogs von Reichstadt, der zu Lätitia kommt, um ihr über den Enkel zu berichten, den sie seit seinen Kindertagen nicht mehr gesehen hat.

In seinem Buch: »Meine Beziehung zum Herzog von Reichstadt« erzählt Prokesch-Osten voll Lebhaftigkeit und Wärme:

»Vom Kanapee erhob sich, auf den Arm der Prinzessin Charlotte gestützt, eine vornehme, verehrungswürdige Greisin, fast lahm, fast blind, die vom Kopf bis zum Fuß in tiefes Schwarz gehüllt war. Sie begrüßte mich, ließ sich dann wieder auf das Sofa zurückfallen und forderte mich auf, mich zu ihr zu setzen; mit der sanftesten Stimme, die ich je gehört, sagte sie mir dann etliche Liebenswürdigkeiten in ganz unrichtigem Französisch, aber mit sehr viel Sicherheit und in sehr gewählten Ausdrücken. Ich begann sogleich vom Herzog zu sprechen. Ich sagte ihr alles, was ich von ihm wußte und dachte, und sie hörte mir mit steigender Rührung und Kümmernis zu. Sie unterbrach mich mit häufigen Fragen, und aus vielen Einzelheiten, die nur eine Mutter interessieren können, fand sie Charakterähnlichkeiten zwischen dem Herzog und seinem Vater. Sie erzählte mir, wie auch Napoleon als Kind langsam von Begriffen und trägen Geistes gewesen sei, wie er oft zu seinem eigenen Kummer die Verzweiflung seiner Lehrer gewesen, und wie er, als er eines Tages ein gutes Zeugnis mit nach Hause gebracht habe, so stolz darauf gewesen sei, daß er es auf seinen Stuhl legte und sich darauf setzte mit der Geste eines Siegers auf dem Triumphwagen.

Ich gab ihr die beruhigende Versicherung, daß der Herzog mit allen erdenklichen Rücksichten behandelt werde. Ich versuchte auch die düsteren Ahnungen zu verscheuchen, die ihr über des Herzogs Krankheit aufstiegen, von der sie, sowie ich, eigentlich nur wußte was in den Zeitungen stand, das heißt nichts, was auf ein so nahes und schreckliches Ende schließen ließ. Nach Rom durfte mir der Herzog nicht schreiben, ohne um Erlaubnis zu bitten. Ich begriff, daß er darum lieber schwieg. Ich hatte aber keine Ahnung von dem Zustand, in dem er sich befand. Im besten Glauben täuschte ich also diese vornehme Frau.«

Lange noch sprach Lätitia mit dem Grafen von vergangenen, gegenwärtigen und künftigen Tagen, und im Mittelpunkt all dieser Gespräche stand natürlich immerfort der Enkel: »Möge er immer des letzten Willens seines Vaters eingedenk sein. Er soll nur warten, sein Tag wird kommen, an dem er den väterlichen Thron besteigt.«

Als der Graf ihr zum Abschied die Hand küßte und sich zurückziehen wollte, spielte sich noch eine feierliche und ergreifende Szene ab:

»Sie hielt mich zurück und machte einen übermenschlichen Versuch sich zu erheben. Ihre Gestalt schien zu wachsen, und majestätische Würde war um sie her. Sie legte ihre beiden Hände auf mein Haupt, und da fühlte ich, daß sie zitterte. Ich erriet ihre Absicht und beugte das Knie:

›Da ich nicht zu ihm kann, soll Ihr Haupt den Segen seiner Großmutter empfangen, die bald nicht mehr sein wird. Meine Gebete, meine Tränen, meine Wünsche werden bis zu meinem letzten Atemzug um ihn sein; überbringen Sie ihm, was ich auf Ihr Haupt lege, was ich Ihrem Herzen anvertraue …«

Die Prinzessin Charlotte stützte sie. Ich erhob mich, sie umarmte mich und blieb dann lange Zeit über mich geneigt. Wir geleiteten sie zum Sofa. Ich küßte ihr nochmals die Hand, sagte ihr Worte, die mir das Herz eingab, und überließ sie dann der Sorgfalt Charlottens. –«

Prokesch-Osten, den man nach Rom geschickt hatte, weil er dem Herzog zu viel von seinem Vater sprach, und der nicht ahnte, daß sich bei dem jungen Napoleon die Anzeichen galoppierender Schwindsucht bemerkbar machten, hatte diese denkwürdige Unterredung mit der Großmutter am 21. Juli. Tags darauf war der Herzog eine Leiche. Marie-Louise, die sich bis dahin in Schweigen gehüllt, zeigt der Großmutter in Rom den Tod ihrer letzten Hoffnung mit folgenden Zeilen an:

» Madame,

Keine andere Hand, als die meine, soll Ihnen die traurige Nachricht übermitteln, deren Botin ich heute sein muß.

Am 22. Juli fünf Uhr morgens ist mein lieber Sohn, der Herzog von Reichstadt, seinem langen, schweren Leiden erlegen. Ich habe den Trost gehabt, in seinen letzten Stunden um ihn zu sein und die Überzeugung zu gewinnen, daß alles, was möglich war, geschah, um ihn am Leben zu erhalten. Aber die Kunst der Ärzte war machtlos einer Krankheit gegenüber, die sie einstimmig schon bei den ersten Anzeichen als so verhängnisvoll erkennen mußten, daß sie jetzt eben, da ich die größten Hoffnungen auf meinen unglücklichen Sohn setzte, ihn ins Grab brachte. Gott hat es gewollt! Es bleibt uns nichts als uns seinem Willen zu fügen und eins zu sein in unserem Kummer und unseren Tränen.

Genehmigen Sie, Madame, bei dieser traurigen Gelegenheit den Ausdruck meiner Zuneigung, mit der ich bin Ihre Tochter

Marie-Louise.«

Aus diesem Brief spricht ganz gewiß kein starker Mutterschmerz, aber ebenso gewiß ein Gefühl des Bedrücktseins, eine leise Scham der alten Frau gegenüber, als deren Tochter sich die Gräfin Neipperg immer noch unterzeichnet. Lätitia hat das Schreiben auch wahrscheinlich seinem und seiner Verfasserin Wert nach gewürdigt und keine Antwort darauf gegeben. Allerdings ist ein Antwortschreiben vorhanden, so kühl im Ton, daß es von ihr herrühren könnte:

»Obgleich politische Verblendung mich stets von dem lieben Kind fern gehalten hat, dessen Tod Sie mir anzeigen, hatte ich ihm doch stets Muttergefühle bewahrt. Es war für mich ein Trost, aber zu meinem hohen Alter, meinem gewohnten und schmerzlichen Leiden hat Gott diesen neuen Schmerz hinzufügen wollen.

Empfangen Sie, Madame, den Ausdruck meiner Dankbarkeit, daß Sie sich bei einer so schmerzlichen Gelegenheit die Mühe nehmen wollten, den Kummer meiner Seele durch eine eigenhändige Botschaft zu verringern. Seien Sie überzeugt, daß er bis ans Ende meiner Tage dauern wird.

Da mein körperlicher Zustand mich hindert, diesen Brief zu unterzeichnen, so gestatten Sie, daß statt meiner dies mein Bruder tut.«

Da dieser Brief eben nicht von ihrer Hand gezeichnet ist, ist wohl anzunehmen, daß der Kardinal ihn hinter ihrem Rücken schrieb. Für sie selbst war nun nicht nur Marie-Louise, sondern auch die Welt erledigt, und sie erwartete geduldig, wahrscheinlich mit heimlicher Sehnsucht ein baldiges Ende.

Der Herzog von Reichstadt ist aber noch nicht der letzte Enkel, an dessen Sarg sie stehen muß. Elisa hat einen Sohn hinterlassen, einen bildschönen Jüngling, voll Lebenslust und wagemutigem Sinn. Fritz Bacciocchi will ein störrisches Pferd bändigen, das vor ihm schon ein paar Reiter zugrunde gerichtet hat. Das ungebärdige Tier schleudert ihn ab, und er fällt so unglücklich an eine Säule, daß ein Schädelbruch alsbald den Tod herbeiführt. Kaum ein Jahr nach dem Herzog von Reichstadt ist auch er heimgegangen.

Schaudernd vernahm die alte Frau die neue Schreckenskunde:

»Es liegt ein Fluch über dem dritten Geschlecht der Bonapartes; sie sterben alle eines unnatürlichen Todes.« – – –

Drei Jahre hat sie noch zu leben, und auch in diesen letzten drei Jahren, da andere Greisinnen, von der Liebe und Sorgfalt ihrer Familie gehegt, jeder kleinsten Aufregung fern gehalten werden, darf und will Lätitia noch immer nicht vergessen, daß sie die Mutter Napoleons ist. Ihr ältester Sohn, Josef, nach dem Tode des Herzogs von Reichstadt Chef und Prätendent des Hauses Bonaparte, selbst schon ein hoher Sechziger, kehrt aus Amerika heim, um der Mutter in ihren letzten Tagen nahe zu sein; aber er darf den Kirchenstaat gar nicht betreten und muß in England bleiben, und Karoline wird, genau so wie vor Jahren, durch eine polizeiliche Verordnung vom Sterbebett der Mutter ferngehalten. Lätitia hat aber schon keine Zeit mehr, um sich über polizeiliche Scherereien oder allgemeine Familienempfindungen aufzuregen. Sie hört schon aus der Ferne her die Ruderschläge des schwarzen Fährmanns, und sie muß sich beeilen, um das letzte Vermächtnis Napoleons in Sicherheit zu bringen und noch einmal das trotzige Bekenntnis abzulegen, daß sie, die Mutter Napoleons, für sich und ihre Familie keinen anderen Willen anerkennt, als den des französischen Volkes.

Zunächst handelte es sich um die Waffen Napoleons, die er letztwillig seinem Sohn vermacht hatte und die sich augenblicklich in den Händen des Generals Bertrand befinden. Es ist ungemein bezeichnend, daß nicht Josef, der Mann, der Chef des Hauses, sie zurückfordert, sondern die alte Frau, und zwar mit Worten, wie kein Mann sie anders wählen würde:

»Was immer mit diesen Waffen geschehen mag, so steht es außer allem Zweifel, daß es nur mir zukommt, über ihre Bestimmung zu verfügen, und sie dem zu geben, dem sie gehören, und daß ich es bin, die den Augenblick dieser Schenkung zum Ruhm meines Sohnes wählen muß, und daß niemand diesen Augenblick besser wählen wird als ich und meine Familie.

Es handelt sich, Herr Marschall, um die große Erbschaft meines Sohnes, zu der ich nach dem Gesetz berufen bin, und ich kann weder diese Erbschaft noch ihre Nutznießung einem anderen überlassen, es sei denn aus meinem eigenen Empfinden und meinem eigenen Willen heraus. Im Augenblick ist dieses große Pfand in Ihren Händen, und Sie werden nicht dulden, daß es in andere übergehe, als in die meinen. Das Zutrauen, das ich in Ihre Erfahrung, in Ihre Kenntnis der Menschen und Zeiten setze, läßt mich annehmen, daß Sie der Zukunft mißtrauen, und sich für dies Pfand im Falle unvorhergesehener Ereignisse verantwortlich fühlen werden, und daß es Ihnen daher selbst tunlich erscheinen muß, sich dieses Pfandes zu entledigen und es derjenigen zurückzugeben, der es gehört und deren vornehmste Sorge es sein muß, daß es nur zur größten Ehre des Kaisers verwendet werden darf.«

Im Jahre 1834 erfährt dann Madame abermals eine große Neuigkeit aus der Zeitung: die Deputiertenkammer in Paris hat einstimmig beschlossen, daß Louis-Philipp jedem beliebigen Mitglied der Familie Bonaparte die Rückkehr nach Frankreich gestatten könne. Als Lätitia dies vernahm, befiel sie eine tiefe Ohnmacht, so daß man schon an ihr Ende glaubte. Aber noch einmal reckte sich die alte Löwin empor:

»Meine Söhne haben von keinem Menschen Gnade zu empfangen. Auch wenn sie als einfache Bürger zurückkehrten, geschähe es nur, wenn der Wille des Volkes sie ruft.«

Zu Beginn des Jahres 1836 wurde die alte Frau dann immer schwächer, bis sie am 2. Februar ganz still und ruhig entschlief, ohne schwere Krankheit, einfach an Altersschwäche. Acht Kinder hatte sie geboren, aber nur drei – Louis, Lucian und Jérôme – durften in der letzten Stunde bei ihr sein; drei waren gestorben, zwei andere hielt die Polizei fern. Auch als sie den letzten Atemzug getan, schien die Tradition, die sie verkörperte, so gefährlich, daß die Behörden von Rom nur ein ganz stilles Begräbnis gestatten und nicht einmal dulden wollten, daß an der Kirchentür, hinter der die Leiche aufgebahrt lag, das kaiserliche Wappen aufgehängt werden sollte. Ein einfaches Begräbnis entsprach ja nun allerdings dem Wesen Lätitias, die testamentarisch angeordnet hatte, daß man sie ohne allen Prunk bestatten und den Armen das Geld schenken sollte, das eine glänzende Bestattung gekostet haben würde.

Ihre Erbschaft, um die sich ein wahrer Legendenkranz gebildet hatte, war bei weitem nicht so beträchtlich, als man erwartete. Bei allem Geiz hatte sie eben doch Unsummen an ihre Kinder und anständige Almosen an Arme geschenkt. Sie hat auch in ihrem Testament noch allerlei wohltätige Stiftungen bedacht, so daß ihren fünf Kindern und dem Kardinal Fesch, die zu gleichen Teilen erbten, nicht einmal fünf Millionen Franken blieben.

In der Nacht vom 4. zum 5. Februar bewegte sich über den Corso der einfache Leichenzug, der vor der Kirche San Luigi dei Francesi hielt. Dort wurde die Leiche aufgebahrt und eingesegnet, und am nächsten Tag nach Corneto bei Civitavecchia überführt, wo sie endlich Ruhe fand. Das Herz sollte, dem letzten Willen gemäß, nach Ajaccio gebracht werden. Aber auch von diesem toten Herzen schienen noch Gefahren für die Ruhe Frankreichs auszugehen, und so blieb die Heimatssehnsucht der Greisin unerfüllt, bis endlich im Jahre 1850, als der Stern der Bonapartes wieder zu leuchten begann, ihr letzter Wunsch Erfüllung fand und nicht nur das Herz, sondern alles, was geblieben war von Lätitia Bonaparte, heimfuhr übers Meer zu der alten Stätte ihrer jungen Freuden und ihrer jungen Leiden.

Der märchenhafte Aufstieg, der äußere Glanz ihres Lebens ist in den zwei Worten enthalten, die gleich einem homerischen Attribut auf ihrem Grabstein in Ajaccio stehen:

» Mater regum = die Mutter der Könige.«

Alles Glück und alles Leid ihres Daseins aber verkünden die zwei anderen, mit denen der große Sohn sie taufte, und die, mehr als ein bloßer Titel, Stolz, Schlichtheit und Stärke ihres Wesens bedeuten:

»Madame Mère – Frau Mutter.«

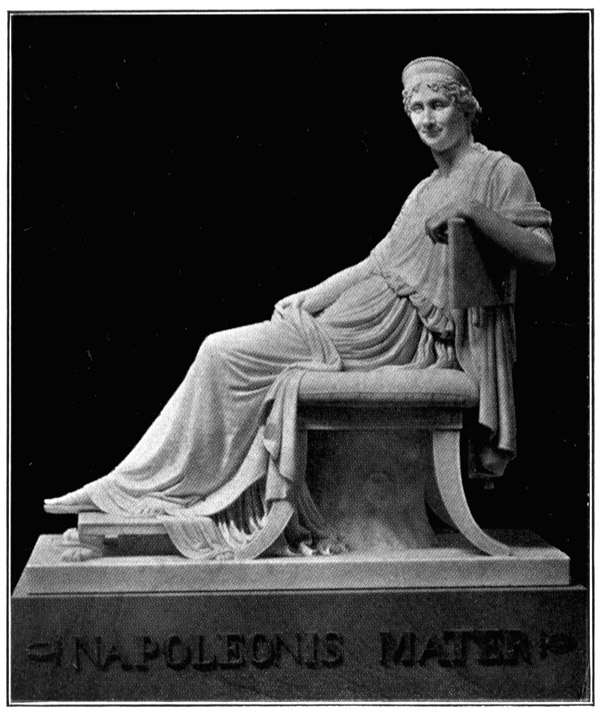

Lätitia Bonaparte

Marmorskulptur von A. Canova in der Sammlung des Herzogs von Devonshire.

Nach einer Photographie von FranzHAnfstengl in München.