|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Im vierten Stock eines dürftigen Viertels von Marseille haust Lätitia Buonaparte mit ihren fünf jüngeren Kindern. Auch die älteren Söhne sind glücklich aus Korsika nach Frankreich entflohen; Josef und Lucian haben sich mit der Mutter in Marseille wieder getroffen, indes Napoleon nach Toulon versetzt worden ist. Dies Wiedersehen soll nun für lange Zeit in Lätitias Leben der einzige Lichtpunkt bleiben, denn die Existenz in Ajaccio scheint reich und glücklich, wenn man sie mit der von Marseille vergleicht. Mag der Landbewohner sich daheim in seinem Dorfe auch noch so unbegütert vorkommen, – erst wenn er in die Stadt verschlagen wird, weiß er, was Armut heißt. Daheim in Ajaccio hatte man wenigstens das eigne Dach über dem Kopf gehabt, der Garten hatte Obst, das Feld Bodenfrucht, die kleine Ziegenschar Milch gegeben; nach korsikanischer Genügsamkeit konnte man da tagelang leben, ohne einen Sou zu verausgaben. Hier in Marseille hat man nicht eine Handbreit Eigentum, nichts, als die bescheidene Monatspension, welche die Regierung korsischen Patrioten ausgesetzt hat und in Assignaten bezahlt. Das Papiergeld ist auch heute, unter der Schreckensherrschaft, wertlos, wie in den letzten Tagen des Königtums. Lätitia mag froh sein, daß sie schon früher den Geiz gelernt und ihren Kindern die Übung strengster Sparsamkeit beigebracht hat. Nur so ist es möglich, daß Napoleon von seiner Majorsgage, Josef und Lucian von ihren bescheidenen Einkommen als Kriegskommissäre auch noch die darbende Mutter mit den Geschwistern unterstützen. Elend genug ging es trotzdem zu in der Wohnung der Buonapartes; Lätitias Gesicht verliert in jenen Tagen auch die letzte Ähnlichkeit mit der neugierigen, nervösen Prinzeß aus Byzanz; die Oberlippe preßt sich fest auf die untere, wie bei Leuten, die die Zähne zusammenbeißen, um nicht laut aufzuschreien, und ein gieriger, harter Ausdruck tritt in ihre Augen, als fragten sie jeden neuen Tag: Bringst du Geld? Bringst du Glück? Lätitia selbst hat später oft erzählt, daß sie in jener Zeit häufig nicht gewußt habe, wovon sie am nächsten Tag satt werden sollten.

Und welche Eindrücke empfangen die Kinder hier! Das häßliche Hasten der Hafenstadt, ihre wilden Ausschweifungen und noch Grauenhafteres. Der junge Louis hat es sein Leben lang nicht vergessen können, was er damals mit ansah; immer und immer wieder hat er noch als erwachsener Mann seinem Sohn, dem späteren Napoleon III., davon erzählt: unter den Fenstern der Buonapartes fuhren die Karren vorbei, auf denen die Opfer der Schreckensherrschaft zur Guillotine geschafft wurden … – Frau Lätitias Nacken wird um so steifer, je schwerer die Hand des Schicksals lastet. Wird so steif, daß sie schließlich nicht mehr nach rechts noch links schaut und nicht merkt oder übersieht, daß ihre herangewachsenen, schönen Töchter bald in Marseille bekannter sind, als es dem Ruf junger Mädchen förderlich ist.

Splitterrichter mögen mit ihr darüber rechten. Nur sollten sie nicht vergessen, daß die Moralbegriffe des 18. Jahrhunderts ganz andere waren als die unseren, und daß insbesondere die Revolution eine Lebensgier, ein Lebensfieber gezeitigt hatte, das die toleranten Sitten oder Unsitten der eben verjagten Zeit zu bacchantischer Ungebundenheit steigerte. Tugend war nur mehr ein wertlos gewordenes Assignat; was nützte es noch, ihre Schätze anzuhäufen, wenn der große Bankier – das Leben – vielleicht schon morgen die Zahlungen einstellte, wenn man vielleicht morgen schon auf demselben Karren saß, den man jetzt über das Pflaster holpern hörte? Nie zuvor und nie nachher hat Frankreich mit mehr Inbrunst, in größerem Taumel gelebt, als in diesen Tagen, da das Leben jedes einzelnen täglich unter dem Schwert stand. Geht hin, Philister, und verdammt die schönen Mädchen aus Korsika, daß ihre fünfzehn, sechzehn Jahre nicht katonische Gesetze erfanden, da sie rund um sich her nichts anderes sahen, als Durst nach Leben und den rasenden Wunsch, das blutige Elend dieser Tage in einer letzten Umarmung zu vergessen – –

Lätitia hat noch ganz andere Sorgen, als daß sie sich besonders darum kümmern könnte, ob Karoline zu einem Stelldichein läuft, Paulinchen sich von einem Deputierten abküssen läßt. Sind die Mädchen auch ein bißchen leichtfertig und bettelarm dazu, so haben sie doch alle möglichen Chancen für die Zukunft. Denn sie sind schön. Die beiden jüngeren besonders gleichen der Mutter; sie haben ihr feines, nervöses Prinzessinnengesicht und die neugierige, kindlich geschürzte Oberlippe der Charmeurs. Marie-Anne, die Älteste, ist nicht so hübsch anzusehen, auch nicht so liebenswürdig, so lustig wie die andern; äußerlich und innerlich kantig, spuken ihr die zehn Erziehungsjahre von Saint-Cyr im Kopf; sie spielt gern die Prezieuse, die Vornehme. Bei einem Mädchen, dessen Wäsche sich in jämmerlichem Zustande befindet und das zu Mittag oft nichts anderes bekommt, als eine Zwiebelsuppe mit Brot, wirkt diese Sehnsucht nach dem höheren Schwung begreiflich, aber dennoch etwas grotesk, erscheint auch zunächst ziemlich aussichtslos. Lätitia, die als echte Korsikanerin das höchste Glück für die Frau in der Ehe sah, hat sich aber wohl auch über Marie-Annes Zukunft nicht den Kopf zerbrochen. In Frankreich ist es ja nicht wie hier oder dort in Deutschland, daß die kluge oder geistreiche Frau die Freier abschreckt; der Franzose unterordnet sich gern und respektvoll, wenn ihm ein Weib mit geistigen Ansprüchen, seien's auch nur Prätensionen, entgegentritt. Marie-Anne wird wohl ebensogut einen Mann finden, wie Paulette schon jetzt einen gefunden hätte. Der junge Deputierte Fréron ist bis über die Ohren in das schöne Mädchen verliebt und will sie durchaus zur Frau haben. Paulinchen wünscht nichts Besseres, als Madame Fréron zu heißen, und auch die Mutter wäre froh, wenigstens eine Tochter unter der Haube zu haben. Aber Bruder Napoleon sagt »nein«. Er wird schon jetzt, obwohl er der Zweitgeborene ist, vollkommen als der Chef des Hauses betrachtet. Sein »nein« trennt Paulinchen für immer von dem geliebten Mann. Ihre Frühlingstränen und kindischen Klagen lassen den Bruder ganz kalt: ihm ist die Familie die Hauptsache, nicht aber das einzelne Individuum. Die Familie Buonaparte sitzt immer noch tief im Elend, darf nicht daran denken, ihre Lage noch durch Liebesheiraten ohne Geld zu verschlechtern.

Frau Lätitia vernimmt es und schweigt. Ihr Herz gab gewiß der Tochter recht, aber ihr praktischer Verstand dem Sohn. Dieser Sohn nimmt sie auch jetzt wieder so völlig in Anspruch, daß ihr kaum ein Gedanke für ein zerstörtes Liebesidyll übrig bleibt.

Die Belagerung von Toulon hatte dem jungen Napoleon, der als Bataillonskommandant beim 2. Artillerieregiment stand, den ersten Waffenruhm eingetragen. Ihm vor allem hatte man es zu danken, daß die Spanier und Engländer zum Abzug genötigt wurden, die Stadt zur Kapitulation. Die Ernennung zum General belohnte den Vierundzwanzigjährigen, in dem seine Familie nun mehr denn je eine neue Hoffnung, ein neues Glück erblickte. Die Freude war aber von kurzer Dauer. Am 18. Dezember 1793 hatte sich Toulon ergeben; schon im Juli des folgenden Jahres stürzte die Schreckensherrschaft, und General Buonaparte wanderte ins Gefängnis, denn er war mit Augustin Robespierre, dem jüngeren Bruder des hingerichteten Diktators, befreundet gewesen und der neuen Regierung daher genügend verdächtig. Allerdings kommt er schon nach acht Tagen wieder frei, weil sich keine Beweise für seine Schuld erbringen lassen. Verurteilen kann man ihn nicht, wohl aber versetzen, und so soll denn er, der glänzende Mathematiker, der Artillerist, zu einem Infanterieregiment in der Vendée kommen. Er zieht es aber vor, seinen Abschied zu nehmen, und lebt nun als General a. D. in Paris.

Um diese Zeit besucht er einmal die Mutter in Marseille. Er befindet sich in einer jener Gemütsdepressionen, die sie von früher her an ihm kennt. So unzufrieden, so zerfallen mit den äußeren Verhältnissen ist er, daß er's kaum länger in Frankreich aushalten kann, sondern ernsthaft daran denkt, ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten auszuwandern. Fast mehr aber noch als Amerika lockt ihn ein fernes, dunkles Land, dessen Pforte man mit einem Pistolenschuß sprengt. – – Es ist bezeichnend für Lätitias Besonnenheit und Selbstbeherrschung, daß der Sohn ihr nicht nur von seinen Auswanderungsplänen, sondern auch von seinen Selbstmordgedanken sprechen konnte. Ohne Angstgeschrei und Geflenne setzte sie ihm auseinander, daß der Selbstmord widersinnig sei, unverantwortlich vor Gott und den Menschen. Was sie ihm damals aus ihrer schlichten Frömmigkeit heraus sagte, hat Napoleon später selbst in einer philosophischen Betrachtung als richtig erkannt, wenn seine Motivierungen natürlich auch andere waren, als die der einfachen Landfrau aus Ajaccio. Auch die Auswanderungsideen hat sie ihm so ziemlich ausgeredet, mag ihn aber dennoch voll schwerer Sorge in seiner Verzweiflung von sich gelassen haben. Immerhin wurde ihr einige Zeit nachher durch die Heirat ihres Sohnes Josef ein gewisser Trost bereitet. Josef hat sich offenbar die Vermahnungen seines Bruders über jede aussichtslose Heirat zu Herzen genommen, und sich in die anmutige Tochter des reichen Seidenhändlers Clary verliebt. Vater Clary, der nicht nur Fabrikant, sondern im Nebenamt auch Patriot ist und sich gern als großzügiger Mann aufspielt, sagt willig »ja«, als Josef um die Tochter freit. Die um ihres Patriotismus willen verjagte und bedrängte Familie Buonaparte war Herrn Clary immer interessant und sympathisch gewesen. Nun, da seine Julie ihren Namen trägt, wird er nicht nur für das junge Paar sorgen, sondern den Schwiegersohn auch instand setzen, der Mutter treu, wie bisher, beizustehen, nur mit ausgiebigeren Mitteln.

Die Schrecken Lätitias nehmen aber noch immer kein Ende. Die Tür des Gefängnisses, das sich eben hinter Napoleon geschlossen hat, öffnet sich nun für Lucian, dem, gleich seinem Bruder, Freundschaft mit dem jüngeren Robespierre verhängnisvoll geworden ist.

Frau Lätitias arbeitsgewohnte Hand, die nach Bauernart nur schwer die Feder führt, verwendet sich doch in flehenden Bittschriften für Lucian, der denn auch wirklich wieder in Freiheit gesetzt wird. An dem Los Napoleons, des ewigen Sorgensohnes, aber kann die Mutter nichts ändern. Zum Müßiggang verdammt, sitzt er, der bebt und flammt von großzügigen Gedanken und Plänen, untätig in den Pariser Cafés herum, wie ein Verzweifelter den Augenblick erspähend, der ihn endlich aus den Tiefen seiner Existenz in die Höhe führen soll. Als blutjunger, kleiner Leutnant war es sein Stolz gewesen, daß er immer ohne Schulden durchgekommen war, ja sogar noch die Mutter unterstützt hatte. Jetzt, als General a. D., muß er all die erbärmlichen Geldsorgen ertragen, die sich eigentlich kaum für die ersten Jahre der Militärkarriere ziemen, elende, beschämende Schulden bei Freunden, beim Hauswirt, bei der Wäscherin; denn wenn Lätitia, die Geizige, ihrem Sohne auch die größte Sparsamkeit und Besonnenheit anerzogen hat, wenn er gleich in einer Dachkammer wohnt, manchen Tag nur von einer Tasse Schokolade lebt, sich so selten wie möglich rasieren und scheren läßt, um das Geld für den Barbier zu sparen – mit 40 Fr. monatlich in Paris leben, ist ein Kunststück, das nicht einmal ein genügsamer Italiener fertig bringt. Auch Lätitia kann ihm nicht beistehen. Sie selbst lebt ja eigentlich vom Almosen des Herrn Clary, denn die Assignaten, mit denen die Republik ihre Pension auszahlt, sind nahezu wertlos geworden. Es sieht aus, als wenn die Buonapartes nie mehr zu Wohlstand und behäbigem Ansehen emporsteigen sollten. – –

September 1795. In Paris heult der Aufstand der Sektionen gegen den Convent. Barras, der Obergeneral der Nationalgarde, der ihn schützen soll, weiß sich nicht zu helfen, denn Paul Barras, der Zauderer mit den schönen Mädchenaugen, versteht wohl mit Frauen umzugehen, aber nicht im entscheidenden Moment blitzschnell einen Entschluß zu fassen. Einen Mann braucht man jetzt, eine Eisenfaust, die die Empörer niederschlägt und der Stadt die Ruhe wiedergibt. Barras, der Zauderer mit den schönen Mädchenaugen, blickt auf seine aristokratischen Hände, die, als er noch »Graf Barras« hieß, allen höfischen Firlefanz von Versailles mitgemacht hatten, und er fühlt, daß sie nimmermehr Eisenfäuste sein können. Verzweifelt besinnt er sich auf einen Retter in der Not, und weil er sich auf sein Gedächtnis besser verlassen kann als auf seine soldatische Tüchtigkeit, fällt ihm der verabschiedete General Buonaparte ein, der die Regierung ja immerfort um Wiederanstellung, um einen Posten bedrängt. Er läßt ihn holen, fragt ihn mit drei Minuten Bedenkzeit, ob er's unternehmen wolle, den Aufstand niederzuschlagen.

Der General a. D. sagt »ja«. Er ist nicht umsonst der Freund Robespierres gewesen, er kennt weder Blutscheu noch Furcht, keine Furcht vor dem Tod, keine Furcht vor der Majestät, keine Furcht vor dem Pöbel. Er läßt ganz einfach die Kanonen auffahren und die Empörer niederkartätschen.

Erstaunt und nachdenklich blickt Barras auf die junge Eisenfaust. »Wirklich ein tüchtiger Mensch, ein sehr tüchtiger Mensch, ein bißchen unheimlich zwar mit seinem eckigen, verschlossenen Wesen und der wilden Glut seines Inneren, die man überall durchbrennen sieht. Aber ein sehr tüchtiger, brauchbarer Mensch, hauptsächlich für Dinge, zu denen kein anderer die Schneid hat; man muß ihn im Auge behalten.‹

Wenige Wochen später sitzt der Zauderer mit den schönen Mädchenaugen als Direktor im Luxembourg. Das Leben in Frankreich fängt endlich wieder an, behaglich zu werden, und Paul Barras tut, was in seinen Kräften steht, um selber dieser Behaglichkeit teilhaftig zu werden. Im Luxembourg erlebt man wieder Feste, so elegant und amüsant, daß die Damen, die dazu geladen sind, meinen könnten, das ancien régime sei wieder auferstanden. Und weil ihnen allen selber noch das ancien régime im Blut und in der Erinnerung liegt, blicken sie mit gruselnder Neugier auf den jungen Wildling, den man jetzt da und dort in den Salons trifft. Freilich ist er kein sanfter Schäfer wie Daphnis oder Damöth, von denen man in Klein-Trianon träumte. Er ist ungeschickt, ohne alle Weltkenntnis, und sein Französisch ist geradezu barbarisch. Aber seit jenem Septembertag spricht man immer wieder von ihm und heißt er: Der Kartätschengeneral. ›Ein entzückender Nervenreiz liegt in diesem blutduftenden Namen, finden Sie nicht auch, meine Liebe?!‹ Auch der Zauderer mit den schönen Mädchenaugen denkt zuweilen über den Mann und seinen Namen nach. Frankreichs Heer hat bis jetzt in Italien, aus dem es die Österreicher verdrängen sollte, keinen rechten Erfolg gehabt; versuchen wir also einmal, ob nicht auch diesmal Buonaparte den Schneid hat, der dem General Scherer fehlt! Im März 1796 erhält General Buonaparte vom Direktorium den Oberbefehl über die italienische Armee. Wenige Tage vor seiner Abreise zu dem neuen Kommando hat er sich mit der Generalswitwe Josefine Beauharnais, einer Kreolin, verheiratet.

Seine Ernennung zum Oberbefehlshaber war nach langen Jahren der erste große Glücksfall, den Lätitia erlebte. In den Freudenbecher fiel aber auch gleich ein schwerer Tropfen Wermut – Napoleons Heirat und alle Umstände, die sie begleiteten. Napoleon selbst wußte wohl genau, daß keine Mutter, am allerwenigsten aber die seine, über eine Schwiegertochter, wie die Beauharnais, erfreut sein konnte. War es nicht lächerlich und beklagenswert zugleich, daß ein blutjunger, naiver Mensch, der Frauen kaum kennen gelernt hat und am Anfang der Ruhmesbahn steht, sich bis zum Wahnsinn in eine Frau vergafft, die um sechs Jahre älter ist als er, zwei halberwachsene Kinder, kein Vermögen, aber den Ruf einer großen Verschwenderin hat? Was sie sonst noch für einen Ruf hat, bleibt am besten unerörtert … Napoleon, den nichts auf der Welt von dieser Frau hätte reißen können, und der seine Mutter genau kannte, schlug daher in seiner Heiratsangelegenheit jene Taktik ein, die der Rücksichtslosigkeit des Mannes und des erwachsenen Sohnes am besten liegt. Er tat so, als ob seine Heirat keine Familien-, sondern eine reine Privatsache sei, bat die Mutter weder um ihre Einwilligung noch um Rat, sondern stellte sie einfach vor die vollendete Tatsache. Lätitia war in ihrem Innern jedenfalls tief verletzt von diesem Benehmen des Sohnes, und sie kränkte sich über die Wahl, die er getroffen hatte. Doch über alles Verletztsein und über allen Kummer siegte ihre beherrschte Klugheit. Sie machte keine vorwürfe, keine Szenen, sie mischte sich nicht nach Art anderer Schwiegermütter ungefragt in die Eheangelegenheiten ihrer Kinder. Napoleon hatte ihr durch sein Verhalten gezeigt, daß er seine Ehe über jede Diskussion zu stellen wünschte, und schweigend, ohne ein äußeres Anzeichen des Grolls, kam die Mutter seinem Wunsche nach. Sie wechselte sogar einige sehr freundliche Briefe mit der neuen Schwiegertochter, aber niemals konnte sie ein Herz zu der Frau fassen, die in allem und jedem der Gegensatz zu ihrem eigenen Wesen war. Auch als Napoleon vor seiner Abreise nach Italien nach Marseille kam, um der Mutter Lebewohl zu sagen, hörte er keinen Vorwurf; nichts wurde gesprochen, als vom Glück des Sohnes, seinen Hoffnungen, seiner Zukunft. Wie großzügig die einfache Frau sich gerade in jenen Tagen bewährt haben muß, geht aus den Worten hervor, die Napoleon ihr beim Abschied sagte: »Mutter, du mußt gesund bleiben und lange, lange leben, denn wenn du mir stirbst, habe ich bald keinen Menschen meiner Art mehr um mich.« Wenn Frau Lätitia aber auch geboren schien, die Mutter eines Helden zu sein, so vergaß sie dann doch kleiner, weiblicher Listen nicht. So herzlich ihr Einvernehmen mit Napoleon auch schien, so konnte sie es doch nicht verwinden, daß er ihr seine Heirat nur nebenher angezeigt hatte. Sie nahm dafür eine ganz harmlose, aber immerhin sehr deutliche Vendetta. Um die älteste Tochter, Marie-Anne, freite gerade in jener Zeit ein hübscher, blitzdummer Offizier, Felix Bacciocchi, der sich nach der Regel der Gegensätze in das geistreichelnde Fräulein verliebt hatte. Lätitia gab ihre Einwilligung, ohne ihren Sohn Napoleon zu befragen, und stellte ihn vor das fait accompli des trottelhaften Schwagers genau so, wie er sie vor das fait accompli der zweifelhaften Schwiegertochter gestellt hatte. Darob tiefe Verstimmung Napoleons, die aber seine Mutter vollkommen kalt ließ, wie sie überhaupt weder seine Launen noch seinen Zorn fürchtete.

Arcole – Lodi – Montenotte – Rivoli – lauter unzerreißbare Adelsbriefe für den Genius Napoleons, lauter Freudenfeuer, die der Familie in Marseille aufflammen. Herr Clary sieht jetzt all seine Wohltaten reichlich vergolten. Er hat nur Geld geben können, nun aber trägt ihm der Schwiegersohn den Ruhm ins Haus. Schon veranstaltet die Stadt Marseille einen Festzug zu Ehren der italienischen Siege, und der Oberbürgermeister überreicht der Mutter, den Schwestern des jungen Helden Lorbeeren und Palmen. Frau Lätitia ist stolz, glücklich und doch von tiefer Angst erfüllt. Drei Söhne stehen ihr ja im Feld, Napoleon, Josef und Louis; wer weiß, ob sie alle wiederkommen und wie sie wiederkommen?!

Die Überfülle des Glücks, das plötzlich auf Napoleon niederströmt, läßt allen Groll, alle heimliche Bitterkeit verschwinden, die sich zwischen ihn und die Seinen gedrängt hatten. Das Unglück, das Elend seines Lebens hat er immer am liebsten einsam ertragen, aber jetzt im Glück befällt ihn eine tiefe, ergreifende Sehnsucht nach den Menschen, die er liebt. Nicht nur die vergötterte Josefine muß nach Mailand kommen, sondern auch die Mutter mit den Geschwistern. – Die Tage, die Lätitia damals in Italien verbrachte, gehören zu den wenigen, in denen sie ein bißchen Talent für das Glück offenbarte. Mochte sie es auch kränken, wenn sie mit ansehen mußte, wie wenig die leichtfertige Schwiegertochter den Wert und die Liebe ihres Mannes verstand, so hat sie doch damals fast restlos der schwerterklirrenden Maienseligkeit ihres Sohnes gelebt, nichts gedacht, nichts empfunden, als die tiefe Befriedigung, ihn da zu sehen, wohin seine Fähigkeiten und sein Ehrgeiz ihn immer gedrängt hatten. Und Napoleon vergaß in den zitternden Wonnen seines jungen Ruhmes, daß die Schwester ohne seine Einwilligung einen Dummkopf geheiratet hatte. Mochten auch die Schwägerinnen mit Josefine allerlei kleine Gefechte und Wortwechseleien haben, die Mutter und ihr Sohn waren eins wie je zuvor.

Nun beginnt die Geschichte der Buonapartes (die übrigens schon demnächst das italienische »u« aus ihrem Namen stoßen) einem glänzenden, heroischen Märchen zu gleichen, in dem sich jeder Wunsch, jede Prophezeiung bis aufs kleinste erfüllt. Zunächst wird Lätitias Wort wahr, das sie in der Schreckensnacht sprach, in der man ihr Haus verbrannte: »Wir werden es schöner wieder aufbauen.« Lätitia begab sich von Mailand aus mit ihrer Tochter Marie-Anne Bacciocchi (die sich nun Elisa nannte, weil sie das vornehmer fand) nach Ajaccio, wo sie die alte Casa Buonaparte wirklich wieder neu aufführen ließ. Korsika war ja inzwischen wieder zu Frankreich zurückgekehrt und betrachtete mit Stolz die Mutter Napoleons als Tochter des Landes.

Elisa Bonaparte, Herzogin von Toscana.

Nach einer Lithographie.

Die Worte überströmender Freude, mit denen Lätitia in Mailand dem großen Sohne in die Arme gesunken war: »Ich bin die glücklichste Mutter der ganzen Welt!« behielten noch für einige Zeit ihre Bedeutung. Für Napoleon, der kaum von Italien heimgekehrt den ägyptischen Feldzug beginnt, muß das Mutterherz zwar unablässig zittern, nicht nur wenn er in der Schlacht kämpft und Pestspitäler besucht, sondern mehr noch, wenn man nichts von ihm hört, wenn er für Zeitstrecken in jene Vergessenheit zu sinken beginnt, die das Direktorium dem unheimlichen Feuerkopf, der von heute auf morgen ein Heros geworden ist, so sehnlich wünscht. Zittert sie aber auch für ihn, so genießt sie dafür im Hause Josefs ein stilles Familienglück. Josef ist nach Paris übersiedelt und lebt dort in einem einfachen, hübschen Haus, behaglich, ohne jeden Prunk, wie es dem Sinn seiner Mutter, die bei ihm wohnt, gefällt. In diesem Haus weiß man nichts von den üblichen, banalen Zänkereien und Eifersüchteleien zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter. Lätitia sieht voll Freude, daß Josef in seiner Ehe ebenso glücklich ist, wie Lucian mit seiner Christine, der hübschen Tochter des Bürgers Boyer, die er erst kürzlich geheiratet hat. Die beiden Söhne und ihre jungen Frauen begegnen der Mutter mit der größten Achtung und Liebe; die beschauliche, wunschlose Zufriedenheit von Ajaccio scheint in dem schlichten Haus der Rue Rocher neu aufzuleben.

Aber Napoleon sorgt schon dafür, daß weder die Familie noch die Welt zur Ruhe kommt. Nachdem er in Ägypten eine Weile in eine Sackgasse geraten schien und keine großen Siege mehr davontrug (was dem Direktorium außerordentlich angenehm war), trifft er plötzlich in Frankreich ein. Kein Mensch hat ihn abberufen, kein Mensch begreift, wie es ihm möglich war, unbemerkt durch die Linien des englischen Geschwaders durchzukommen. Aber er ist da, und jeder fühlt sofort, daß das Land vor neuen, bedeutungsreichen Ereignissen steht. Das Direktorium hatte moralisch ja längst abgewirtschaftet; Frankreich erwartete sehnsüchtig den Befreier, der dieser Schattenregierung den Garaus machen sollte. Jeder ahnte deshalb sofort, was Bonapartes jähe Heimkehr zu bedeuten hatte, jeder sah in ihm die Verkörperung des Umsturzes, des Heils von morgen.

Die Familie Bonaparte, insbesondere die Mutter, erwartete von dieser Rückkehr außerdem noch eine besondere Freude: die Verstoßung Josefinens, die ihnen allen ein Dorn im Auge war. Die Dame Josefine hatte sich ja während der Abwesenheit ihres jungen Gatten so köstlich amüsiert, daß Scheidungsgründe wie Brombeeren vorhanden waren. Die Familie hielt es für unmöglich, daß diese Frau noch länger ihren ruhmbeglänzten Namen tragen sollte. Ihre Hoffnungen wurden aber gründlich enttäuscht. Josefinens Tränen und Küsse siegten über alle Bedenken, Vorstellungen, Skandale und Wutausbrüche. Lätitia, die zuversichtlich gehofft hatte, den Sohn von einem unwürdigen Ehebund befreit zu sehen, mußte voll Schmerz erkennen, daß die hübsche, charakterlose Frau fester in seinem Herzen wurzelte, als sie alle zusammen.

Kaum ist der Sturm in der Familie vorüber, so kommt der Staatsstreich des 18. Brumaire. Wie beim italienischen Feldzug, so erleidet das Mutterherz auch diesmal dreifache Angst; nicht nur um Napoleon, sondern auch um Josef und Lucian, die mit ihm im Rat der Fünfhundert saßen. Lucian hat ja am 18. Brumaire Napoleon unvergeßliche Dienste getan. Ihre große Selbstbeherrschung und Gelassenheit verlor Lätitia auch an diesem Tage nicht, und fremder noch als sonst stand sie Josefine gegenüber, die in dem Triumph des Gemahls eine neue Erhöhung erfuhr.

Die Herzogin von Abrantès (die Tochter der Frau Permon, die einst in Saint-Cyr der kleinen Marie-Anne unerschwingliche 12 Fr. geschenkt hatte) schildert in ihren Memoiren die Stimmung Lätitias und ihre merkwürdige Fassung sehr hübsch und anschaulich: »Der Staatsstreich vom 18. Brumaire war gemacht, aber Paris glaubte noch nicht daran. Wir statteten Frau Lätitia Bonaparte, die bei ihrem Sohn Josef wohnte, einen Besuch ab. Äußerlich war sie sehr ruhig, obwohl man ihr die innere Aufregung anmerkte. Sie war totenblaß, und so oft irgendein unerwartetes Geräusch an ihr Ohr drang, befiel sie ein nervöses Zittern, so daß ihr Anblick einem in die Seele schnitt. An diesem Tage habe ich eine sehr hohe Meinung von ihr bekommen. Sie erinnerte mich an diesem Tage sehr lebhaft an die Mutter der Gracchen. Das Schicksal der beiden glich sich merkwürdig. Das Schicksal von drei Söhnen stand auf dem Spiel, der eine von ihnen mußte zugrunde gehen, wenn die zwei anderen nicht standhalten konnten. Sie empfand wohl, was auf dem Spiel stand, und empfand es sehr stark.

Meine Mutter und ich blieben fast den ganzen Tag bei ihr und verließen sie erst, als verschiedene Botschaften, die Lucian ihr durch seinen Kammerdiener mehrmals während des Tages schickte, sie etwas beruhigt hatten …

Am 19. sollte sich dann der ganze Plan der Verschwörung (das Wort muß endlich gesagt werden) enthüllen; die Ereignisse des 18. waren nur das Vorspiel dazu gewesen. Der 18. war so gut vorüber gegangen, daß die Besorgnisse Lätitia Bonapartes fast zerstreut waren. Man durfte mit Sicherheit annehmen, daß die beratenden Körperschaften die Absetzung des Direktoriums, sowie die Ernennung Bonapartes gutheißen würden.

Meine Mutter war erstaunt, daß Frau Lätitia in diesen bangen Stunden nicht ihre Schwiegertochter Josefine zur Seite hatte. Sie machte zu Frau Lätitia eine Bemerkung darüber, erhielt aber die Antwort: ›Frau Permon, wenn ich ruhig und zufrieden sein will, dann darf ich nicht zu der gehn; Julie, Christine, ja, die machen meine Söhne glücklich, aber die andere … nein, nein!‹ Nachdem sie das gesagt hatte, preßte sie die Lippen fest zusammen und riß die Augen auf, eine charakteristische Bewegung, die sie jedesmal machte, wenn ihre Worte aus einer tiefen Bewegung herkamen.«

Da Napoleon erster Konsul, das heißt, alleiniger Gebieter Frankreichs geworden ist, verläßt er seine Wohnung in der Rue Chantereine und siedelt zunächst ins Luxembourg, dann in die Tuilerien über. Von dem Tage an, da er die blutbesprengte Schwelle des alten Königsschlosses überschritt, konnte ihm der Geist der Mutter nicht mehr folgen. Ihr einfacher Sinn begriff nicht, wie ihr Sohn, das Kind der korsischen Landfrau, im Palast der früheren Herrscher zu wohnen den Mut hatte, daß er sich nicht fürchtete vor den Gespenstern der Vergangenheit, die dort umgingen. Larrey, ihr Biograph, schreibt darüber: »Frau Lätitia schritt mit einer Art Grauen durch die Pforte der Tuilerien. Es war, als ob sie den Tag vorgeahnt hätte, an dem ihr Sohn den Palast auf Nimmerwiedersehen verlassen sollte. Sehr klug und mit einer weisen Vorsicht begabt, war es ihr unmöglich, die Illusionen zu teilen, welche sich andere Mitglieder ihrer Familie über das glänzende Geschick Napoleons machten. Sie zitterte, wie vom Schwindel erfaßt, da sie selbst an dem plötzlichen Aufstieg teilnehmen sollte. Im Wachen und im Schlafen, wann immer ihre Gedanken sich in vergangenem Leid oder in Ahnungen künftiger Schmerzen verloren – immer sah sie ihre Kinder von den Höhen herabstürzen, die sie jetzt erklommen hatten. Ihre Umgebung betrachtete als Hirngespinste, was später sich in verhängnisvolle Wirklichkeiten umsetzen sollte.«

Es ist unbestreitbar und von allen möglichen Zeugen bestätigt worden, daß Lätitia nicht mehr an den Stern ihres Hauses glaubte, als Napoleon aus der bürgerlichen Laufbahn heraus nach der Herrschergewalt griff. Man hat ihr diesen Unglauben oder vielmehr diese Unfähigkeit zu glauben stets als Größe, als politische Einsicht angerechnet. Man hat nicht gezögert, sie um dieses Skeptizismus willen als eine Art Prophetin anzusehen. Insbesondere von nichtfranzösischer Seite sind die mütterlichen Zweifel als eine Art Gegenbeweis gegen Napoleon und seine weltumspannenden Pläne aufgeführt worden. Wer Lätitias Befürchtungen und Zweifel aber recht verstehen will, muß sich völlig in die Psychologie, in den Charakter und die Lebensschicksale dieser seltenen Frau versenken, nicht in politische oder historische Argumente, von denen sie nicht das mindeste verstand. Zunächst darf man nicht vergessen, daß sie, nach Bauernart, zäh am Bestehenden hing und daß sie, so klug und gewitzt sie auch innerhalb ihres gewohnten Bezirkes sein mochte, ganz unfähig war, den weiten Horizont zu umfassen, der sich mit Napoleons Aufstieg vor ihr erschloß. Außerdem aber war sie eine tragische Natur, eine jener Seelen, die sich das Schicksal übermenschlich stark und dunkel schafft, weil es ihnen Übermenschliches auferlegen will. Es ist schon einmal gesagt worden, wie gering ihr Talent zum Glück war, aber sie war eine Heldin der Widerwärtigkeiten, ein Genie des Unglücks. Ihr Glaube an das Glück war schwach, aber unerschütterlich vertraute sie dem Unglück. Lachender Taumel, Rausch der Freude waren dieser stillen Seele fremd. Nur im Unglück entfaltete sich die Kraft ihres Wesens zu einer wundersamen Blüte. Ihrer ganzen Veranlagung nach zum Ertragen vorbestimmt, ist sie nicht wie eine Märtyrerin, sondern wie eine Heldin durch alle Prüfungen ihres Lebens gegangen. Nicht mit der öligen Ergebenheit moderner Weltanschauungen, sondern mit dem Stolz alter Bekenntnisse ist sie ihrem Schicksal begegnet, und wieviel Schrecknisse es ihr auch immer aufs neue entgegenschickte, zu jedem sprach ihre starke, dunkle Seele: »Ich hörte deine Schritte schon von weitem her.« Aber diese prachtvolle Heldin des Unglücks wurde verzagt und klein, sobald das Glück einmal über die Schwelle sprang. Sie sah es mißtrauisch, ungläubig an, wie bunten Koboldspuk, und richtete die Augen wieder fest auf das Unglück, den Fels, auf dem ihr Wesen seine Kirche baute. Man kann diesen ständigen Unglauben als Größe ansehen, mit demselben Recht aber auch als eine gewisse Nüchternheit und Schwäche, wie ja äußerstes Mißtrauen vielleicht Klugheit, kaum aber Stärke und Lebenskraft verrät. Freilich war Lätitia, als das Glück zu ihr kam, schon nicht mehr jung, aufgebraucht und argwöhnisch gemacht von den Erfahrungen langer, bitterer Jahre.

So bietet sie denn zuerst am Konsular- und dann am Kaiserhofe eine seltsame Erscheinung. Während Napoleon sein Glück ansieht und zwingt wie eine mathematische Aufgabe, indes ihre andern Kinder in lauten Jubeltönen in das Lied der Macht und der Herrlichkeit einstimmen, steht die Mutter, einer bäuerlichen Kassandra gleich, abseits, von bösen Gesichten gequält, und klagt auf jeder neuen Ruhmesstaffel über den um so tieferen Fall, den sie vorausschaut.

Man Kann sich denken, daß sie mit ihren ewigen Unglücksprophezeiungen ihrer Umgebung, besonders Napoleon, sehr auf die Nerven fiel. Wenn Baumeister Solneß zu schwindelnder Höhe emporsteigt, will er, daß man an ihn glaube, nicht daß ihm von unten her immerfort jemand zuruft: »Paß auf, gleich fällst du herab!«

Kleinere und größere Reibereien waren daher unvermeidlich zwischen ihr und dem Sohn. Napoleon ließ sich's zwar schweigend, ohne ein Wort der Erwiderung, gefallen, daß sie ihm nach der Erschießung des Herzogs von Enghien zuschrie: »Du wirst der erste sein, der in den Abgrund fällt, den du unter den Füßen deiner Familie aufgräbst!« und er hat gewiß auch nichts dagegen gehabt, daß sie die letzten Wünsche und Geschenke des jungen Herzogs diskret und zart der Dame seines Herzens übermitteln ließ. Aber wenn er bei einer so ernsten Angelegenheit auch die Eigenart der Mutter respektierte, so hat er dafür Kleinigkeiten oft genug gerügt, hat oft geklagt, daß sie äußerlich nicht in die neuen Verhältnisse hineinwuchs, nicht anspruchsvoll und glänzend als Mutter des ersten Mannes im Land auftrat.

Lätitia lehnte für sich, solange es anging, jede äußere Veränderung ihres Lebens ab. Als Napoleon in die Tuilerien übersiedelte, bot er der Mutter seine bisherige Wohnung in der Rue Chantereine an, aber sie lehnte ab. Sie blieb lieber bei Josef, der sich inzwischen das Landgut Morfonteine gekauft hatte, und ihren alten Gewohnheiten. Sie war im Essen und Trinken ebenso mäßig wie Napoleon; oft hat sie in ihren späteren Jahren behauptet, daß sie ihr hohes Alter nur erreicht habe, weil sie stets halbsatt vom Tisch aufgestanden sei. Danach muß sie ihre Mahlzeiten innerhalb längstens zehn Minuten erledigt haben, denn sie aß mit derselben häßlichen Hast, wie ihr Sohn, der zuweilen scherzend behauptete, er habe der Mutter diese schlechte Gewohnheit abgelernt. Sie sprach ein barbarisches Französisch, kleidete sich ganz unauffällig und hamsterte eifrig und unablässig Geld zusammen für die Tage der Not, an die sie unerschütterlich glaubte.

Als Familienmutter erlebte sie zunächst in bunter Abwechslung Freude und Leid, Streitigkeiten und Aussöhnungen, Heiraten und Todesfälle, wie es bei acht erwachsenen Kindern eben nicht anders möglich ist. Die Töchter waren natürlich alsbald gut verheiratet: Pauline mit dem General Leclerc, Karoline mit dem General Murat. Aber nach zwei Jahren schon wurde Pauline Witwe und vermählte sich auf Napoleons Wunsch in zweiter Ehe mit dem Fürsten Borghese, der an geistigen Qualitäten ungefähr seinem Schwager Bacciocchi gleichkam. Auch Lucian hatte nach kurzem Ehebund seine Frau verloren und heiratete Alexandrine Jouberthon, die schöne Witwe eines Wechselagenten, deren Ruf nicht der beste war, an der er aber mit leidenschaftlicher Liebe hing. Louis heiratete auf Befehl Napoleons Hortense Beauharnais, Josefinens Tochter, die ihn ebensowenig mochte, wie er sie; und Jérôme, der lustige Sausewind, der als Schiffsoffizier auf den Meeren herumschwamm, hatte sich als Fähnrich in Amerika mit einem Fräulein Patterson verheiratet, ohne irgend jemand um Erlaubnis zu fragen.

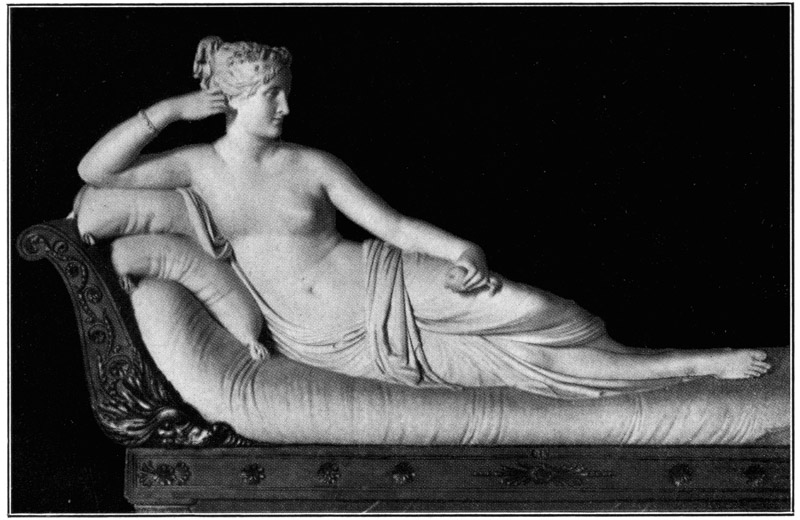

Pauline Bonaparte, Fürstin von Borghese.

Skulptur von A. Canova in der Villa Borghese.

Mit Genehmigung der Neuen Photographischen Gesellschft in Berlin-Steglitz.

Es war für die Mutter gewiß keine leichte Aufgabe, zwischen diesen vielen Kindern, ihren guten und schlechten Ehen zu stehn; um so schwieriger war es, als die Kinder Lätitias keineswegs, wie gerne angenommen wird, in der Mehrzahl aus abgeschmackten Dummköpfen bestanden, sondern im Gegenteil fast ausnahmslos scharf umrissene, wenn auch nicht immer einwandfreie Persönlichkeiten darstellten. Mit all den Männern und Frauen, die in die Familie geheiratet hatten, war es ein kompliziertes Stückchen Welt- und Menschentum, in dessen Mitte Lätitia leben mußte.

Da war Josef mit den großen Worten und der kleinen Energie; da war Lucian, der weiche Romantiker, der einerseits schmutzige Getreidespekulationen machte und anderseits an der Frau seiner Wahl mit so hohem Sinn festhielt, daß er um ihretwillen alles verscherzte, sogar die Gnade des Kaisers. Da war Louis, der sich in Italien Leib und Nerven zerstört hatte (aber nicht auf dienstlichem Wege) und nervös, hypochondrisch und ewig beleidigt war, wie eine alte Jungfer; da war Jérôme, der freilich meist von Paris abwesend oder doch wenigstens in kaiserlicher Ungnade war; da war die geistreichelnde Elisa, die sich für ebenso bedeutend, und Karoline, die sich für noch bedeutender als Napoleon hielt. Da war Pauline, das märchenschöne Schreckenskind der Familie, das zwar in der Stunde der Not tapfer und anhänglich neben Napoleon stand als eine echte Bonaparte, aber in den Tagen des Glanzes unerschöpflich war an kindischen Einfällen, an lächerlichen Launen und Liebschaften, die sie und die ganze Familie bloßstellten. Da waren die Schwiegersöhne: der schöne Felix Bacciocchi, der unermüdlich Flöte blies, gleichviel, ob seine Frau politische Intrigen anzettelte oder zum Rendez-vous ging; Joachim Murat, der Gastwirtssohn, der sich mit der Dichtung von Phantasie-Uniformen befaßte und mit Vorliebe sagte: »Wir Prinzen«; da war Camillo Borghese, der, wenn er sich amüsieren will, mit seinem Portier Karten spielt und mit stupider Gleichmütigkeit über alle Torheiten Paulinens weglächelt, solange ihr Bruder allmächtig bleibt. Nun gar erst die Schwiegertöchter: Josefine, die ebenso rastlos verschwendet, wie Lätitia spart, und die auch vor den schmutzigsten Geschäften nicht zurückscheut, um sich heimlich immer wieder Geld zu verschaffen. Lucians Frau, die hübsche Alexandrine, reißt durch ihre bloße Erscheinung die Familie. Bonaparte in jahrelangen, heftigen Zwist; Hortense, an der Lätitia sehr hängt, leidet nicht nur in einer unglücklichen Ehe, an deren Scheidung sie unablässig denkt, sondern ist auch dem Wahnsinn nah, als ihr das Kind des unglückseligen Bundes stirbt. Nur an Julie Clary, Josefs Frau, konnte Lätitia vom ersten bis zum letzten Tag Freude haben, und auch die amerikanische Schwiegertochter, die sie nie zu Gesicht bekam, hat ihr wenigstens einen frohen Tag bereitet: den Tag, an dem Jérôme von ihr geschieden wurde.

Eine Frau ohne große Güte, mit echten Schwiegermutter-Instinkten, hätte zweifelsohne diese acht Ehen so wild durcheinander gehetzt, daß Unfriede im Hause Bonaparte nimmer erloschen wäre. Lätitia aber war gütig ohne jeden kleinlichen Zug und von jener Objektivität, die sich bei erlesenen Menschen mit den Jahren nur steigert und zu einem schönen verstehen alles Menschlichen vertieft. So ist sie denn glücklich mit ihren glücklichen Kindern, und bei den Eheirrungen und -wirrungen der anderen sucht sie zu vermitteln, Frieden oder wenigstens erträgliche Zustände zu schaffen, so gut sie kann. Lucians zweite Heirat bot ihr überreiche Gelegenheit, ihre Vermittlergabe zu betätigen. Napoleon war außer sich über diese Heirat, versuchte mit allen Mitteln, die ihm zu Gebote standen, sie zu verhindern. Aber Lucian, sonst so schmiegsam und dem Bruder bedingungslos ergeben, zeigte zum Erstaunen Aller in dieser Sache, daß sein Kopf nicht weniger hart war als der Napoleons. Er erklärte rundweg, er sei kein Haussohn, der der väterlichen Gewalt unterstünde, und da seiner Mutter die Heirat recht sei, so habe er nach weiter niemand zu fragen. Napoleon gab sich damit noch lange nicht zufrieden; er schickte den zweiten Konsul, Cambacérès, zu ihm, um ihn von seinem Plan abzubringen, und nach ihm Murat, der äußerst pompös und großartig auftrat, aber gleichfalls unverrichteter Sache abziehen mußte. Lätitia freilich stand ganz auf seiten Lucians, denn sie wußte, daß die neue Frau, die er gewählt hatte, zärtlich an ihm hing. Sie redete ihm also nie zu, von ihr zu lassen, hoffte aber, daß Napoleon sich mit dem fait accompli dieser Heirat abfinden würde, wie er sich früher mit Bacciocchi abgefunden hatte. Sie riet Lucian nur, sich in jeder Hinsicht zurückzuhalten, dem Konsul nach wie vor mit der größten Liebe und Achtung zu begegnen und weder ihm noch einem aus seiner Umgebung Rachegefühle nachzutragen. »Wenn du dich in dieser Weise beherrschst,« sagte sie, »so wird der Konsul allmählich ganz von selbst einsehen, daß er an dir nicht brüderlich, ja nicht einmal gerecht gehandelt hat, denn so, wie ihr miteinander steht, kann er nicht verlangen, daß du nach seinem Geschmack heiratest; er hat ja auch nicht nach deinem geheiratet.« Und weil sie die Heiratsgeschichte Josefinens nie ganz verwunden hatte, setzte sie mit einer kleinen, bei ihr ganz ungewohnten Bosheit hinzu: »Er hat ja auch nicht nach meinem Geschmack geheiratet.«

Lätitia mochte sonst wohl die Psychologie ihres großen Sohnes ziemlich genau kennen. Sie verstand zum Beispiel viel schneller als Josef und Lucian, daß Napoleon diese beiden Brüder stets unter irgendeinem freundlichen Vorwand zu sich rufen ließ, um mit ihnen scheinbar sehr wichtige, in Wahrheit ganz nebensächliche Dinge zu besprechen, wenn er in der Kammer ein Gesetz zur Abstimmung brachte, bei dem sie mit »nein« gestimmt hätten. Aber im Fall Lucian-Jouberthon täuschte sie sich, wenn sie an Napoleons bessere Einsicht glaubte. Er war so ergrimmt, daß Lucian nicht mehr in Paris bleiben konnte, sondern beschloß, seinen Wohnsitz nach Italien zu verlegen.

Lätitia hat unter diesem Bruderzwist mehr gelitten, als in vielen Jahren vergangenen Leides. Der Gedanke, daß Lucian, ihr Liebling, für immer fern von ihr leben sollte, erschien ihr unfaßlich grausam. Lucian schildert in seinen Memoiren die Szene seiner Abreise und die trostlose Stimmung, die über ihnen allen, hauptsächlich aber über der Mutter lag. Nur eine leise Hoffnung winkte noch: vielleicht schickt der Konsul noch in elfter Stunde eine Botschaft, daß Lucian bleiben, daß alles verziehen sein soll. »Es war,« schreibt Lucian, »der Abend vor Ostern 1804. Die Reisekutschen standen schon gepackt im Hof meines Hotels Saint Dominique, dessen Pforten verschlossen sind. Die Postpferde sind bestellt und werden mit Tagesanbruch erwartet. Jetzt ist es zehn Uhr abends … Mein teurer Bruder Josef geht langsam mit mir in der Bildergalerie auf und ab … meine Mutter und meine Frau saßen auf kleinen Armstühlen links vom Kamin. Es schlug elf Uhr, und Josef sagte zu mir: ›Lucian, schenk' mir noch diese eine Stunde der Hoffnung.‹ In diesem Augenblick trat meine Mutter, meine vornehme Mutter, zu mir und Josef hin, die wir beim Schlag der Kaminuhr mitten im Gemach stehn geblieben waren. Mit einem deutlich sichtbaren Zucken ergriff sie Josefs Hand, und mit einer Stimme, die in Tränen brach, obgleich sich die Mutter zu beherrschen suchte, sagte sie: ›Es ist Zeit, Kinder, die Trennungsstunde ist da‹ ›Nein, Mutter, noch nicht,‹ sagte Josef, ›Lucian hat mir versprochen, noch bis Mitternacht zu warten. Ich hoffe immer noch, daß er ihn zurückruft.‹ ›Nein, mein Kind, Napoleon wird ihn nicht zurückrufen, er will ihn nicht mehr um sich sehen.‹ Meine Mutter hatte sich wieder gesetzt, tiefes Schweigen herrschte, bis es Josef mit den Worten unterbrach: ›Mutter, es ist halb zwölf Uhr, der Konsul geht nie vor Mitternacht zu Bett, wenn ich jetzt noch zu ihm ginge, wenn ich ihn anflehte, mir ein paar Zeilen für Lucian zu schreiben, die ihm befehlen … –‹ ›Was, lieber Bruder?‹ unterbrach ich ihn lebhaft. ›Die dir befehlen zu bleiben.‹ ›Dein gutes Herz macht dich blind, siehst du nicht, daß er es so will, daß ich abreisen muß. Oder soll ich etwa warten bis? …‹ Hier stockte ich.

›Mutter, soll ich zum Konsul gehn?‹ fragte Josef noch dreimal. Meine Mutter erhob sich von ihrem Sitz und entgegnete mit einem unbeschreiblichen Ausdruck von Herzeleid und beleidigtem Mutterstolz: ›Ja, mein Sohn, ja, du bist ja älter als er, also gehe nur hin und bettle für Lucian, damit er dir im Zorn entgegenschreit, was er mir, ja sogar seiner teueren Josefine entgegengeschrien hat: ›Wer ihm anhängt, soll mit ihm reisen, auf der Stelle!‹‹ Und mit immer bitterer werdender Stimme fuhr sie fort: ›O, ich werde auch reisen. Ich werde zwar nicht mit dir reisen, Lucian, aber nach dir; auf diese Weise braucht er sich nicht einmal über meinen Eigensinn zu ärgern.‹

Nach diesem Ausbruch fiel meine Mutter wie erstickt von Schluchzen in die Arme meiner guten Frau. Josef wartete noch immer auf eine Botschaft vom Konsul, er wartete bis nach Mitternacht. Da meine Mutter sich beruhigt hatte, fragte ich sie beiläufig, ob es richtig wäre, daß Josefine ihren Mann gebeten hätte, sich meiner Abreise zu widersetzen: ›O, in meiner Gegenwart schon,‹ sagte meine Mutter. ›Ja das glaube ich wohl, in deiner Gegenwart Mutter.‹ – ›Nein, auch in meiner Gegenwart,‹ sagte Josef.

Mitternacht war herangekommen. Josef stand wie auf Nadeln. Er ging im Zimmer hin und her; ich hatte mich auf einen Schemel gesetzt, meiner Mutter und meiner Frau zu Füßen. Plötzlich sagte Josef zu mir: ›Lucian, wenn du mich wirklich lieb hast, so gib mir jetzt den Beweis davon.‹ – ›Ach Josef, wie sollte ich dich nicht lieb haben, du warst ja immer wie ein Vater für mich, was soll ich tun, was verlangst du von mir?‹ – ›Nun, wenn du selbst, ehe er sich zu Bett legt, zu ihm gingest, wenn du jetzt, vor deiner Abreise, um eine Unterredung bätest …‹ – ›Und was sollte ich ihm sagen?‹ – ›Nun, daß … daß … es dir schwer wird zu reisen, hauptsächlich im Groll gegen ihn und …‹ Ich küßte die Hand meiner Mutter und fragte: ›Liebe Mutter, soll ich so zu ihm hingehn, sage du, ob ich es soll, sag' du es!‹ – ›Nein, mein Kind, du sollst es nicht, es wäre auch ganz unnütz, ich habe zu gut im Gedächtnis, was er mir alles im Zorn gesagt hat.‹ – ›Ach wenn's nur das wäre – ich fürchte seinen Zorn nicht, ich weiß sehr gut, daß man nicht immer tut, was man in einem Augenblick der Leidenschaft sagt.‹ – ›Wohl wahr,‹ sagte meine Mutter, ›aber ihr seid beide heftig, und Napoleon ist mächtiger als du, mein armer Lucian. Glaube mir, es ist besser, du reisest ohne ihn noch einmal gesehen zu haben.‹ Wir blieben noch ein Weilchen beisammen. Als es Mitternacht geschlagen hatte, ergriff ich die Hand meiner Frau und wir knieten vor meiner Mutter nieder. ›Auf Wiedersehen, auf baldiges Wiedersehen in Rom,‹ sagte sie.«

Dieser Bruderzwist im Hause Bonaparte, der sich Jahre und Jahre hinaus erstrecken sollte, tat dem Herzen Lätitias weher, als alles, was sie je ertragen hatte; denn alles Frühere war von außen gekommen, hatte den Frieden der Familie nicht dauernd untergraben können, wenn vorübergehende Meinungsverschiedenheiten und Weiberzänkereien ihn vielleicht auch für Tage getrübt hatten. Jetzt aber war die Eintracht des Hauses unwiederbringlich dahin. Gerade die zwei Brüder, die Schulter an Schulter wie zwei gute Kameraden gekämpft hatten und emporgekommen waren, gerade diese beiden haßten einander nun so sehr, daß sie nicht mehr in derselben Stadt, nicht mehr in demselben Land atmen konnten.

Der Haß war nun allerdings mehr auf Napoleons Seite, den alles verdroß, was Lucian tat. Zuerst hatte er ihn nicht mehr um sich sehen wollen; als jedoch Lucian gegangen, war er über die Abreise wütend. Zunächst hatte er aus diesem Anlaß noch eine große Auseinandersetzung mit seiner Mutter, der er vorwarf, daß sie gerade denjenigen der Brüder am meisten liebe, der ihm am häufigsten mit Widerspruch entgegengetreten sei. Lucian war eine Zeitlang Minister gewesen, und die Dialoge der Brüder hatten sich damals nicht immer in Liebes- und Hochachtungsbeteuerungen erschöpft.

Lätitia, die seit Lucians Abreise ein Schwert im Herzen trug, erwiderte auf den Vorwurf, daß sie Lucian bevorzuge, gelassen: »Von meinen Kindern bevorzuge ich immer den, dem am meisten Leid geschieht.«

Napoleon war wahrscheinlich nicht entzückt von dieser Antwort, aus der er sehen mußte, daß die Mutter zu Lucian stehen würde, solange er, Napoleon, gegen ihn stand. Und Lätitia wiederum war so empört über Napoleon, daß sie schon wenige Tage später wirklich nach Rom abreiste, wo sie nicht nur mit Lucian zusammentraf, sondern auch mit ihrem Stiefbruder Fesch, der Kardinal und Gesandter beim päpstlichen Stuhle war. Das karge bißchen Talent zur Freude, das Lätitia besessen, verschwand fast gänzlich, seit der Streit um Lucian die Familie zerriß. In vielen ihrer Äußerungen und auch in den Briefen, die sie schrieb, tönt immer wieder die Klage: »Ich bin zum Leiden geboren« … »Das Leben bringt mir immer mehr Unglück.« In Rom fand sie zunächst ein wenig Ruhe, dann aber gab es gleich wieder etwas Motion durch Paulinchen, die lustige Fürstin Borghese, die, wie der Kardinal Fesch sich vorsichtig ausdrückte, sich nicht an die Sitten der Stadt Rom gewöhnen konnte und mit diesem Mangel an Anpassungsfähigkeit das Ansehen der Dynastie Bonaparte nicht eben förderte. Napoleon, der ja alles erfuhr, hatte sich dem Kardinal gegenüber schon kurz und deutlich über die Schwester geäußert: »Ich habe Madame Paulette meine Meinung bereits klar und verständlich dargelegt und hoffe, daß sie sich fügt. Übrigens findet sie ja in meiner Mutter die beste Ratgeberin.«

Für eine alternde Frau, die erschöpft, zerrissen von Hader und Herzeleid im Süden Erholung sucht, war es zweifelsohne recht angenehm, eine übermütige, zügellose Tochter an »die Sitten Roms« zu gewöhnen, das heißt ihr beizubringen, wo die Anstandsgrenze liegt, die auch eine Fürstin nicht überschreiten darf. Frau Lätitia besaß aber immer noch die feste Hand, mit der sie einst ihre Kinder erzogen und gezüchtigt hatte. Nach einigen Unterredungen und Szenen gewöhnte sich Paulinchen an »die Sitten Roms« und half nun, so gut sie konnte, Lätitia den Aufenthalt in Rom zu verschönen, denn sie war ja das, was man »einen guten Kerl« nennt, und liebte die Mutter sehr, die ihrerseits auch wiederum für Pauline eine gewisse Schwäche hatte. Lätitia hat ja stets die drei Charmeurs unter ihren Kindern – Lucian, Pauline, Jérôme – besonders bevorzugt, vielleicht gerade, weil deren helle, wohl auch übermütige Art so verschieden von ihrer eigenen war. Kaum aber war Paulinchen zu Vernunft und leidlichen Umgangsformen gebracht, so geschah in Paris das Ereignis, das die pessimistische Lätitia zu Tod erschreckte: Napoleons Kaiserkrönung. Schon die ersten Absichten Napoleons über die Gründung des Kaiserreichs hatten sie mit tödlichem Schrecken erfüllt. –

Ein Brief Lucians aus jener Zeit gibt am besten Aufschluß über ihre Stimmung und Gedanken:

»Der Geist unserer Mutter beschäftigte sich ausschließlich mit den Veränderungen, die sich vorbereiteten. Sie findet, daß der erste Konsul unrecht hat, nach der Krone Ludwigs XVI. zu greifen. Sie hat schwere Träume, die sie nur mir anvertraut. Sie fürchtet ganz einfach, daß einige Fanatiker den Kaiser ermorden könnten. Sie meint, die Republik habe immer noch mehr Freunde, als Napoleon denkt.«

Man sieht auch aus diesem Brief, daß ihre Zweifel und Ängste nicht aus politischen Tiefen aufstiegen. Sie macht sich weder Gedanken über das Wesen des Kaiserreichs, noch über mögliche Veränderungen (Gedanken, die bei einer korsischen Landfrau auch sehr erstaunlich gewesen wären), sondern sie zitterte einfach für das Leben des Sohnes und hielt, wie alle Republikaner, treu und kurzsichtig, auch dann noch am republikanischen Ideal fest, als es längst ausgelebt hatte und der Zeit nichts mehr nützen konnte.

Auf dem großen Bild von David, das die Kaiserkrönung darstellt, sieht man auch Lätitia, obgleich sie nicht dabei war, sondern in Rom bei Lucian blieb, indes Napoleon den größten Tag seines Lebens erlebte, sich mit eigener Hand den goldenen Stirnreif ins Haar drückte. Daß sie es fertig brachte, diesen Tag nicht mit ihm zu teilen, daß sie, die einfache Frau aus Ajaccio, sich's versagte, mit anzusehen, wie ihr Kind, das einst, wie sie, bettelarm gewesen, unter dem brausenden Jubel eines ganzen Volkes emporstieg zu den Mächtigen der Welt, daß sie diesen Tag, der in Jahrtausenden kaum einer Mutter bereitet war, vorübergehn ließ, ohne auch nur einen Tropfen seines berauschenden Trankes zu kosten – diese Entsagung, die ihr aber gar keine Entsagung bedeutete, spricht beredt für einen ebenso seltenen, wie großen Charakterzug: für einen völligen Mangel an Eitelkeit.

Eitelkeit ist ein Begriff, den Lätitia Bonaparte nie gekannt hat. Es ist und bleibt ihr unverständlich, wie ihre Töchter sich gelegentlich so eifrig um Vortritts- und Zeremoniellfragen streiten können, daß Napoleon zornig dazwischen fahren muß: »Wenn man euch zuhört, könnte man wahrhaftig meinen, wir hätten die Krone von unserem hochseligen Herrn Vater ererbt.« –

Sie hat wohl verstanden, was es hieß, die Mutter eines großen Mannes zu sein, sie hat Napoleon nicht nur leidenschaftlich geliebt, sondern auch leidenschaftlich bewundert, sie war allezeit, gleichviel ob er im Glanz oder im Elend saß, unbeschreiblich stolz, aber niemals eitel auf ihn. Nicht ein einziges Wort, nicht ein einziger Zug von ihr ist bekannt, in dem sie darauf gepocht, mit dem sie geprahlt hätte, daß sie einen Giganten geboren und daß sie also höher zu stellen sei als andere Menschenmütter. Niemals hat sie begehrt, irgendein Teil zu haben an der kaiserlichen Pracht, an der Hochflut von Schmeichelei und Byzantinismus, die um den Thron jedes Mächtigen brandet. Wenn die Höflinge des Konsulats oder des Kaiserhofes ihr allzu reichlich Weihrauch streuten, so schnitt sie ihnen wohl lächelnd, aber doch ärgerlich das Wort ab: »Wenn Sie all Ihre Süßigkeiten heute verausgaben, werden Sie morgen keine mehr haben. Sparen Sie also noch etwas für morgen auf.«

Und niemals, war sie nur die Mutter Napoleons, niemals hat sie ihn mit größerer Liebe umfangen, als ihre andern Kinder; und wenn ihr Napoleon vorwarf, daß Lucian ihr Liebling sei, so beweist dieser Vorwurf eben, daß in ihrem Herzen keine einzige Ader der Eitelkeit klopfte. Sie war zu sehr Italienerin, zu sehr primitive Frau unmittelbarer, starker Instinkte, um nicht ihre ganze Brut in dasselbe Gefühl einzuschließen: den Adler ebenso, wie die schwerfälligen Tauben; oder die schillernden, entzückenden Paradiesvögel. Ihr wäre nie ein Kind so liebeleer durch Haus und Leben gegangen, wie Cornelie Goethe der liebenswürdigen Frau Rat, und eine groteske Renommierszene wie die mit der Staël: » Je suis la mère de Gœthe« wäre bei ihr ganz unmöglich gewesen. Sie hat sich nie demütig vor dem Sohn geneigt: »Siehe, ich bin des Herrn Magd,« aber sie hat auch nie verlangt, daß um seinetwillen vor ihr sich einer vergötternd beuge. Sie ist nie in dem Sinn in ihm aufgegangen, daß sie vergessen hätte, wo sie aufhörte und er anfing. Sie hat immer und unter allen Verhältnissen seinen Respekt eingefordert, wie sie ihn von ihren anderen Kindern forderte; von fremden Menschen begehrte sie nur bürgerliche Achtung nichts weiter. –

Im Zorn war sie nach Rom gefahren und eine ganze Weile blieb sie im Zorn, den Napoleon noch steigerte, als er Lucian und Jérôme ob ihrer unpassenden Heiraten von der Thronfolge ausschloß. Es ist sehr bezeichnend für sie und ihre Stimmung, daß in den Briefen, die sie mit Josef wechselte, von dem neuen Kaisertum niemals ein Wort erwähnt wurde. Im Laufe der Tage und Wochen aber verrauchte der Zorn, und nichts blieb, als eine bekümmerte, zärtliche Mutter, die sich nach Aussöhnung sehnte und schwer darunter litt, daß ihr Sohn halsstarriger schien, als sie. Der Kardinal Fesch sandte daher folgenden Brief nach Paris:

»Sire, trotz der vielfachen Geschäfte Eurer kaiserlichen Majestät halte ich es für meine Pflicht, Ihnen einen Augenblick von Ihrer Mutter zu sprechen.

Ihre Mutter ist nach den Bädern von Lucca abgereist. Ihre Gesundheit hat durch Kummer mehr gelitten, als durch körperliche Zustände. Ich habe bemerkt, daß ihr Befinden jedesmal schlechter wurde, wenn ein Kurier ankam, der keine Nachrichten für sie brachte. Sie war verzweifelt, daß sie nur aus Zeitungen von der Inauguration des Kaiserreichs erfuhr. Sie ist tief betrübt, daß sie während der drei Monate, die sie nun in Rom ist, keinen einzigen Expreßbrief erhalten hat. Sie bildet sich ein, daß sie im Herzen Eurer Majestät die allerletzte Stelle einnehme. Diese betrüblichen Erwägungen schwächen ihre gesamte Konstitution und machen jede Besserung zunichte, die man von der Reise, dem Klima und den Heilmitteln erwarten dürfte.« Und weiter: »Ihre Mutter möchte einen Titel haben, der ihr eine festumrissene Stellung gewährt. Sie ist ärgerlich, daß die einen sie ›Majestät‹, ›Kaiserin Mutter‹ nennen, indes die anderen sie mit ›Kaiserliche Hoheit‹ in eine Linie zu ihren Töchtern stellen. Sie ist ungeduldig zu erfahren, was in dieser Hinsicht eigentlich bestimmt worden ist. Sie will nicht mehr nach Rom zurückkehren. Sie hofft, daß Eure kaiserliche Majestät sie Ende August, wenn sie von den Bädern von Lucca zurückkehrt, nach Paris rufen wird.«

Schließlich kehrt sie denn auch wieder heim nach Paris, und so sehr es ihrer einfachen Natur auch widersprechen mochte, gab sie ihrer Lebensführung jetzt doch einen fürstlichen Anstrich, wie er sich für die Mutter eines Kaisers ziemte. Sie bewohnte das Hotel Brienne, hielt einen eignen Hofstaat und hatte, wie sie sich's gewünscht, einen Titel, der ihre Stellung streng umgrenzte und dennoch ihrem einfachen Sinn entsprach. Napoleon hatte gewollt, daß sie sich Kaiserin Mutter nennen sollte, aber mit einer Geste des Schreckens war sie vor dieser prunkvollen Bezeichnung zurückgewichen und hieß nun mit den entzückenden Worten, die zu ihrem Wesen so viel besser passen, als die kalte Pracht des kaiserlichen Titels: »Madame Mère.«