|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Phi Tong Luang oder Kha Tong Luang nennen sich selbst »Yumbri«, was in ihrer Sprache soviel bedeutet wie »Dschungelmenschen«. Sie selbst übersetzen diesen Namen mit den Laoworten »Chon Pa«, »wilde Menschen« oder »Menschen des Waldes«. Sie wollen sich von den Lao auch so genannt hören und verwahren sich gegen den Namen »Phi«, da sie ja keine Geister seien. Die Meau nennen sie »Ma Ku«, das heißt »Geister des Dschungels«.

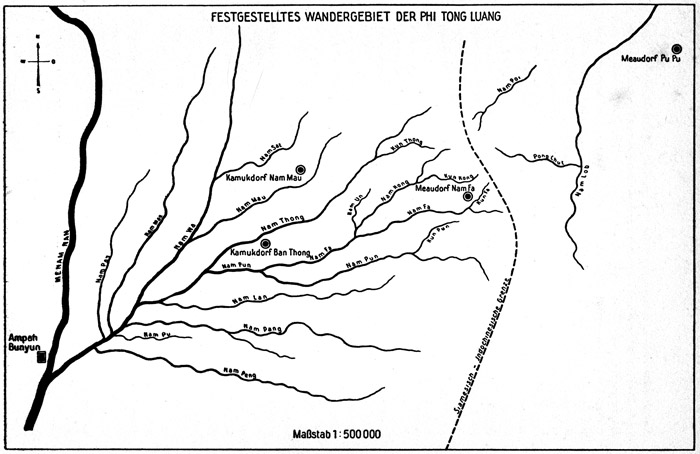

Das Verbreitungsgebiet der Phi Tong Luang, soweit wir es erfassen konnten, ist aus der Übersichtskarte (Fig. 2) ersichtlich. Über das Gelände, in dem wir selbst mit ihnen zusammengetroffen sind, habe ich eine Detailskizze beigefügt. (Fig. 1.) Die übrigen Angaben wurden uns von Lao gemacht, deren Aussagen sich, so oft wir sie überprüfen konnten, mit unseren Beobachtungen deckten, so daß wir keinen Grund hatten, an ihren Worten zu zweifeln. – Im Gebiet südwestlich des Doi Tung bestätigten die Lahu fast überall, daß noch vor wenigen Jahren Phi Tong Luang in ihrer Nachbarschaft gelebt hätten. Sie wurden zum Teil von den Lahu vertrieben oder vermischten sich mit ihnen. Tatsächlich fanden wir auch, wie ich im Kapitel für die Lahu ausführe, Mischformen, welche die Richtigkeit dieser Behauptungen erhärteten. Anderen Berichten zufolge soll »auf beiden Seiten der annamitischen Bergkette zwischen dem großen Knie des Mekong« ein Volk leben, das die Lao »Thai Pa« nennen. Die Annamiten nennen wiederum einen primitiven Nomadenstamm am oberen Song Giang »Takkui«. Nach den vom Missionar Guignar bei den Eingeborenen eingezogenen Erkundigungen sollen diese Eingeborenen keine schräggestellten Lidspalten besitzen und in Höhlen oder überhängenden Felsen und Laubhütten leben. Obwohl annamitische Händler, die keineswegs als vertrauenswürdige Quelle zu betrachten sind, mir gegenüber behaupteten, daß diese Völker Negritos seien, wäre es durchaus möglich, daß es sich in diesen beiden Fällen um Phi Tong Luang handelt. Seidenfaden und Kerr bezeichnen als Wohngebiet der Phi Tong Luang die ausgedehnten Gebirge, welche das Gebiet von Nakorn Rajasima und Udon von dem Nam-Pask-Tal trennen. (Siam Society, Bangkok, Journal Vol XIII Part III, ferner Vol XVIII Part II.) Im Vol XX Part I der gleichen Zeitschrift führt Seidenfaden das Hügelland nordöstlich von Prae zwischen dem Me Yom und dem Me Nan sowie den Me-Ta-Distrikt, ferner das Quellgebiet des Nam Wa an der Grenze vom Gouvernement Nan und der auf französischem Gebiet liegenden Provinz Luang Phrabang als Wohngebiete an. Er ist ferner der Meinung, daß der dreifache Gipfel des Pa Sam Sao eine Art nationalen Zusammenkunftsort der Phi Tong Luang darstellt. Letzteres ist unserer Feststellung nach bestimmt ein Irrtum, hingegen mögen noch vor wenigen Jahren die Gebirge nordöstlich von Prae den Phi Tong Luang als Aufenthaltsort gedient haben. Heute ist das Gelände von ihnen bereits seit Jahren verlassen.

Es ist kein Zweifel, daß es sich bei den Phi Tong Luang um sehr spärliche Überreste eines Volkes handelt, das ehemals über ein ungleich größeres Gebiet verstreut lebte, als dies heute der Fall ist. In Nan berichtete uns ein buddhistischer Priester, daß sich in seinem Kloster eine Urkunde befände, auf welcher vermerkt sei, daß die Phi Tong Luang den Königen von Nan untertan waren und diesen alljährlich einen Tribut an Honig, Rotang und Wachs leisteten. Sie sollen damals sehr zahlreich gewesen sein. Die Phi Tong Luang selbst konnten mir keine nennenswerten Angaben über Herkunft, Verbreitung und Wanderungsrichtung ihres Volkes geben. So gering ihre geographischen Kenntnisse auch waren, so kannten sie doch die Namen verschiedener Nachbarvölker wie Meau, Yao, Tin, Lao und Kamuk. Ein Phi Tong Luang behauptete, daß seine Horde aus dem »Lande der Kamuk« gekommen sei und er die siamesische Grenze erst vor kurzem überschritten habe. Die Lebensweise der Phi Tong Luang beweist jedoch, daß sie mit den in ihrem Wanderungsgebiet siedelnden Völkern in keiner engen Beziehung stehen.

Ebenso unbestimmt wie die Grenzen ihres Verbreitungsgebietes muß die zahlenmäßige Schätzung der heute noch lebenden Phi Tong Luang sein. Aus dem von uns besuchten Gebiete kann ich folgende Gruppen feststellen:

Im Bergmassiv von Sen Pu Kha, etwa 6 Tagemärsche vom Meaudorf Nam Fa entfernt, das angeblich von Yao besiedelt sein soll, leben nach Angaben der Meau 8 Phi-Tong-Luang-Horden, das sind schätzungsweise 30 Phi Tong Luang.

Bei der außerordentlich großen Zurückgezogenheit und Scheuheit der Phi Tong Luang ist es natürlich unmöglich, alle ihre Schlupfwinkel zu kennen. Wenn ich daher ihre heute noch lebende Zahl auf einige hundert schätze, so kann diese Zahl nur das Ergebnis meiner gewonnenen Eindrücke sein.

Die Sterblichkeit im Kindheitsalter ist sehr groß und beträgt etwa 80 Prozent. Obwohl die Phi Tong Luang scheinbar wenig unter Krankheiten leiden – wir konnten nur Erkrankungen der Atmungsorgane und rheumatische Leiden, selten Malaria und keine Hautkrankheiten feststellen –, erreichen sie kein hohes Alter. Wir haben nur ein einziges Individuum angetroffen, das etwa 50, vier, die kaum 40 Lebensjahre zählten. Alle anderen waren weit jünger. Niemand konnte sich an seine Großeltern erinnern, und wir haben kein Individuum getroffen, dessen nächste Anverwandte alle am Leben waren. Auch die Aussagen der Meau bestätigten diese Angaben. Sie sind wohl in der außerordentlich verbrauchenden und kräftezehrenden Lebensweise, der spärlichen Nahrung, den Gefahren der Wildnis, den Unbilden der Natur, denen diese Menschen ihr Leben lang ausgesetzt sind, begründet. Nur selten sterben die Phi Tong Luang eines natürlichen Todes. An Todesursache konnte ich feststellen: 2 Bisse der Königskobra, 6 Opfer des Tigers, einer fiel beim Honigsuchen vom Baum herab und erschlug sich, 2 wurden von Bären getötet, 1 Mann starb an Gift durch die Yao, einer nach Genuß eines kranken Schweines, das er von den Lao erhalten hatte, 2 starben an Knochenbrüchen, 4 wurden von Tin erschossen, 2 von Yao getötet, 4 andere Todesfälle, die die Phi Tong Luang nur auf böse Geister zurückführten, waren nach der Schilderung der Hinterbliebenen durch Cholera oder Typhus verursacht.

Die Zahl der Kinder ist sehr gering und beträgt im Durchschnitt nicht mehr als 1-2 in einer Familie. Daß dies noch vor 50 Jahren anders war, beweist die Tatsache, daß die heute Lebenden meistens von mehreren Geschwistern des Vaters oder der Mutter sprachen, die Menschen oder Krankheiten zum Opfer fielen. Durch das Vordringen höher entwickelter und die Urwaldbewohner meist arg bedrängender Völker verschlechtern sich für diese die Lebensbedingungen immer mehr. Die einst größeren Gemeinschaften schmelzen zusammen und Frauenmangel, der darin begründet liegt, daß die schwächeren Frauen den Lebenskampf schwerer bestehen, und die hohe Kindersterblichkeit helfen mit, die Zahl der Phi Tong Luang zu verringern und ein rasches Aussterben dieses Volkes zu besiegeln.

Auch der Tiger trägt zur Ausrottung der letzten Phi Tong Luang bei. Die Lao, die mit der Tatsache, daß der Tiger sich stets die leichtere Beute holt, rechnen, dringen niemals ohne die Begleitung eines Hundes in den Urwald ein. Der Tiger schlägt diesen zuerst, und der Mensch hat Zeit, sich zu retten. Die Phi Tong Luang aber gehen einzeln und waffenlos auf Nahrungssuche aus. Sehr häufig geht die Mutter allein mit ihrem Kind, ein Umstand, der bewirkt, daß besonders viele Kinder dem Tiger zum Opfer fallen.

Die Phi Tong Luang leben ausschließlich im geschlossenen Urwaldgebiet, und zwar im Bambusdschungel, da dieser jene Wurzeln, Früchte und Pflanzen hervorbringt, die sie als Nahrung benötigen. Heute leben sie nur im Gebirge.

Sobald wir mit ihrem Leben vertraut geworden waren, wurde es uns klar, warum die Phi Tong Luang so schwer aufzufinden sind. Während andere Menschen in diesem schwierigen Gelände trachten würden, entweder in den Flußtälern oder auf den Kammlinien zu wandern und zu lagern, vermeiden die Phi Tong Luang geradezu ängstlich diese beiden Möglichkeiten. Unbewaffnet wie sie sind, würden sie dort eine noch leichtere Beute des Tigers werden, der sich auf den Höhen oder an der Tränke seine Opfer sucht. Sie benützen also nur flüchtige Wildwechsel oder zwängen sich meist ganz ohne Weg und Steg quer durch den Dschungel. Sie vermeiden es, infolge eines religiösen Verbotes, fließendes Wasser sowie Quellwasser zu trinken und genießen das Wasser, das in den Hohlräumen des Bambus das ganze Jahr über aufgespeichert ist. Es ist medizinisch bedeutsam, daß sie das einzige Bergvolk dieses Gebietes sind, das nicht an Struma (Kropf) und Kretinismus leidet. Bei allen übrigen Bergvölkern wie Meau, Yao, Lahu, Akha usw., die hackbautreibende Halbnomaden sind, aber dennoch unter ähnlichen Umweltsbedingungen leben und vorwiegend Quellwasser trinken, konnten wir sowohl bei Männern wie bei Frauen häufig diese Krankheit feststellen (Abb. 69).

Da die Phi Tong Luang also unabhängig vom Wasser sind, halten sie sich auf den Berghängen auf, wo wir sie begreiflicherweise am wenigsten zu finden vermuteten. Da sie außerdem die Gewohnheit haben, die Umgebung ihres Lagers in keiner Weise zu verändern, vor allem aber auch keine Bäume zu fällen, wozu ihnen schon die Werkzeuge fehlen würden, ist es durchaus denkbar, daß sich eine Horde mitten in einem von einem anderen Volksstamm besiedelten Waldgebiet aufhält, ohne daß die »Nachbarn« von ihrer Existenz eine Ahnung haben.

Abb. 67. Tsin Tsai, der Meauhäuptling, ruft den Geist des Himmels und der Erde an. Ein Stäbchenordal soll entscheiden, ob wir seinem Stamme Glück oder Unglück bringen

Abb. 68. Meaumädchen an Festtagen. Sie lachen vergnügt und trinken mehr Reisschnaps, als sie vertragen können

Abb. 69. Die Meaumädchen sind bemüht, Frau Bernatzik den Gebrauch ihrer kleinen halbkreisförmigen Erntemesser zu lehren

Abb. 70. Tua Sen Kun, unser Nachbar im Meaudorf, mit seinen beiden jüngsten Söhnen. Er zeigt ihnen eben wie man Feuer schlägt

Innerhalb des Bereiches des dichten Bambuswaldes besitzt jede Horde ein bestimmtes Wandergebiet, das sie womöglich nicht verläßt. Man hält heute jedoch dieses durch Bäche oder Kammlinien begrenzte Gebiet nicht immer ein, da Ereignisse von außen her oder Nahrungsmangel die Horde oft zwingen, weit abgelegene Gebiete aufzusuchen.

Die Wahl des Lagerplatzes richtet sich im übrigen nach dem Vorhandensein von Bambus und Nahrungspflanzen. Die Phi Tong Luang meiden auch die Nähe großer Bäume, die zusammenbrechen und sie erschlagen könnten und außerdem als Wohnsitze mächtiger Geister betrachtet werden.

Die einzige Form der Behausung ist der einfache rechteckige Windschirm, wenn man sich nicht überhaupt mit lose in den Boden gesteckten Blättern der Fächerpalme begnügt. (Abb. 50 und 52.) Der Windschirm wird womöglich auf trockenem Boden und auf geneigten Berghängen aufgestellt. Am häufigsten sind die Formen des Lagers, die aus den Abbildungen ersichtlich sind. Es werden zuerst, je nach Anzahl der Hordenmitglieder, die Liegestätten errichtet, indem man meist einen dichten Bambusbestand als natürliche Seitenwand verwendet. Rings um die Liegestätten werden in unregelmäßigen Abständen einige Stangen leicht in die Erde gerammt und an diese große Blätter der Fächerpalmen gelehnt. Darüber legt man waagrecht Bambusstangen, die als Unterlage für einige Blätter dienen und zumindest über einen Teil des Lagers ein Dach bilden. Zu dieser höchst primitiven Lagergestaltung benötigten die Phi Tong Luang doppelt soviel Zeit als die Lao und wir für unsere weitaus fester gefügten Blätterhäuser. Obwohl sie, solange sie mit uns wanderten, die fleißigen Meau und Lao sahen, die ihren Unterschlupf immer wieder verbesserten, fiel es den Phi Tong Luang gar nicht ein, ihr »Nest« dauerhafter zu bauen. Wenn auch die seitlichen Blätterwände, die Dachblätter oder die Liegestätten am zweiten Tag schon zusammenstürzten, so wurde doch nichts ersetzt oder wieder aufgerichtet. Man war ja gewohnt, sobald die Blätter welkten, wieder weiterzuwandern.

Die Mitglieder, mit denen wir am längsten zusammenlebten, behaupteten, keine andere Art des Windschirmes zu kennen, und, wenn es die Beschaffenheit des Bodens erlaubt, von der Errichtung eines Windschirmes überhaupt abzusehen und auf Blättern am Erdboden zu schlafen. Dies dürfte jedoch nur ausnahmsweise der Fall sein.

Wenn es die Regenzeit, starker Tau, Stürme oder Kälte verlangen, wird der Windschirm in ähnlicher Art, nur viel nachlässiger, errichtet wie er bei den Semang üblich ist. Zwei etwa 1,60 Meter hohe, oben gabelförmige Stangen werden in die Erde gerammt. In die Gabelungen wird ein Querstab gelegt, der meist nicht einmal festgebunden wird. Er dient als Stütze für die schräg auf den Boden gestellten und nicht in den Boden gesteckten Schirmversteifungen, auf welche man je nach der Witterung eine mehr oder weniger dichte Schicht von Palmen- oder wilden Bananenblättern befestigt. (Abb. 51.) Meist werden die beiden Hauptträger seitlich noch gestützt. Zwei einander gegenüberstehende Windschirme haben wir nicht gesehen, sollen aber vorkommen.

Die Liegestätte ist meistens so erbaut, daß sie die Neigung des Bodens ausgleicht. Zwei Bambusstangen, an denen in 20 bis 30 cm Höhe eine Querstange festgebunden ist, stecken in der Erde. Auf diesem Gestell liegen gespaltene Bambusstangen lose nebeneinander und bilden die Unterlage für den Ruhenden. Kopfunterlagen gibt es keine. Zwischen diesen »Betten« befinden sich die Feuerstellen, doch selten mehr als 3 unter einem Windschirm. Die Feuerstellen bestehen aus einer kleinen Erdvertiefung und dienen zum Kochen der Nahrung und zum Wärmen der Schläfer. Herdsteine sind keine in Gebrauch, da die Phi Tong Luang keine Töpfe, sondern nur Bambus zum Kochen benützen. Dieser wird, von kleinen Holzgabeln gestützt, an das Feuer gelehnt. Feuerfächer oder Blasrohre zum Anfachen des Feuers sind unbekannt. Außerhalb des Windschirmes wird allabendlich zum Schutz vor den Tieren der Dschungel ein mächtiges Feuer entwickelt. – Es gibt keine besonderen Windschirme oder Lagerstätten für Fremde, Schwangere oder Menstruierende, keine Geisterhäuschen und Opferstellen. Das Lager wird in keiner Weise befestigt, weder durch Wolfsgruben noch durch Fallen. Doch kommt es vor, daß man in einer sehr tigerreichen Gegend einen einfachen Bambuszaun errichtet. In dem Zaun befindet sich keine Türe, und er wird erst fertiggestellt, sobald alle im Lager sind.

Das Bindematerial besteht aus gedrehten Bambusstreifen oder Rotang. (Abb. 58.)

Speisereste und dergleichen werden aus dem Lager hinausgeworfen. Trotz geringer Sorgfalt herrscht innerhalb des Windschirmes wenig Schmutz, da man selten länger als 3-4 Tage an einem Platz verweilt. Es gibt keine besonderen Abtritte, die Notdurft wird draußen im Wald, abseits vom Lager, aber nicht an hierzu bestimmten Plätzen, verrichtet.

Die Haus- und Küchengeräte sind äußerst spärlich. Als einziges Gefäß wird Bambus verwendet. (Abb. 56.) Einfache, etwas zugespitzte Stöcke aus Holz oder Bambus bilden die Behelfe zum Graben. (Abb. 54.) Flachmesser (matlats) und Spitzmesser (rupto) aus dem gleichen Material bilden neben vereinzelten von den Lao und Meau erworbenen Messern (to genannt) die einzigen Schneidinstrumente. Diese Messer werden beim Gebrauch mit der Schneide nach unten zwischen den Knien gehalten, und der zu schneidende Gegenstand wird auf der Schneide hin und her bewegt. (Abb. 47.) Als Tisch dienen grüne Blätter, an denen im Urwald kein Mangel herrscht (Abb. 57), aus gefalteten Blättern schlürft der Phi Tong Luang sein Bambuswasser. (Abb. 46). Andere Gerätschaften gibt es nicht, auch keine Löffel, da mit den Händen gegessen wird. (Abb. 57.)

Feuer wird mit Pyrit auf Stein geschlagen. (Abb. 55.) Zumeist ist heute aber ein Stück Eisen an Stelle des Pyrit getreten. Als Zunder dienen getrocknete Blätterscheiden bestimmter Pflanzen. Das Feuerzeug wird sorgfältig in Bambusbüchsen oder in Stoffsäckchen aufbewahrt und gilt als wertvollstes Gut jedes Dschungelbewohners.

Außer der offenen Feuerstelle dienen auch noch Fackeln zur Beleuchtung. Sie bestehen aus trockenen Bambussplittern, die zusammengebunden und an der Spitze entzündet werden. Sie sind des Nachts zur Abwehr der Raubtiere besonders geeignet.

Die Phi Tong Luang besaßen früher, nach Angabe der Meau noch vor wenigen Jahren, überhaupt keine Kleidung und gingen völlig nackt. Die Männer und Frauen, die wir trafen, trugen aber alle schmale Stoffstreifen, die um die Leibesmitte geschlungen, zwischen den Beinen durchgezogen und rückwärts aufgebunden waren. (Abb. 65.) Oft tragen sie, vor allem die Frauen, auch abgelegte Kleidungsstücke, die sie, ebenso wie die Stoffstreifen, von ihren Nachbarn erwerben. Diese schmutzstarrenden Fetzen werden niemals gewaschen und solange getragen, bis sie buchstäblich zerfallen. Eine andere Art der Bekleidung kennen die Phi Tong Luang nicht. So oft ich auf diese fragwürdigen Kleidungsstücke hinwies und mich erkundigte, warum sie nicht lieber nackt gingen, lautete die Antwort: »Die anderen haben ja auch Kleider an.« Sie sehen also den Zweck ihrer Bekleidung nicht im Schutz vor Kälte, sondern vielmehr in dem Bedürfnis, es den anderen Menschen gleichzutun. So ist ihr Bestreben, für ihre armseligen Güter Kleidungsstücke einzutauschen recht groß.

Auffallend ist es, daß die Phi Tong Luang überhaupt keinen Schmuck zu tragen pflegen. Es ist das einzige Volk, das ich kenne, das sich weder mit selbstverfertigten Ketten oder Ringen aus Holz und Früchten, noch mit erhandelten Glasperlen schmückt. Das Haar wird wild wachsen gelassen und hängt meist bis zur Schulter herab. Es wird mit dem Messer abgeschnitten oder am Feuer abgebrannt. Wir trafen auch junge Phi Tong Luang, die sich von den Meau die Haare nach der Sitte dieses chinesischen Bergvolkes schneiden ließen. Jene kindliche Eitelkeit und Putzsucht, die sonst allen Naturvölkern eigen ist, scheint bei ihnen nicht vorhanden. Von den Tauschartikeln die wir mit uns führten, wie Tabak, Fleisch, Messer oder grellroter Kattun, war es entschieden der letztere, der trotz seiner leuchtenden Farbe den geringsten Anklang fand.

Jegliche Art der Tatauierung ist den Phi Tong Luang unbekannt. Sie kennen keine Beschneidung und keine Verunstaltung des Körpers außer dem Durchbohren der Ohrläppchen. Dies geschieht bei beiden Geschlechtern im Alter der Geschlechtsreife. In dem Ohrloch werden kleine Hölzchen oder zusammengerollte Blätter getragen. Diese Sitte ist jedoch nicht allgemein. Manche Phi Tong Luang glauben, daß, falls einem Mädchen die Ohrläppchen nicht durchbohrt werden, »das Tier, das den Mond zur Zeit der Mondfinsternis frißt, herabkäme und dem Mädchen das Ohr abbeißt«. Da aber die Sitte des Durchbohrens sowie auch die Erzählung nur der Horde bekannt war, die in jüngster Zeit aus dem von Kamuk besiedelten Gebiete zugewandert war, können wir annehmen, daß es sich um fremden Einfluß handelt.

Obwohl aus der allgemeinen Schilderung der Lebensweise der Phi Tong Luang auch der Erwerb des Lebensunterhaltes hervorging, möchte ich hier nochmals kurz zusammenfassend feststellen: Die rein aneignende Wirtschaft ist die Basis ihrer Lebensform. Wildwachsende Früchte und Wurzeln, Beeren, Blätter, Bambussprossen und das Mark wildwachsender Sagopalmen, vor allem die kartoffelartige Knollenwurzel einer kleinwüchsigen Palmenart, Taro und Jamarten bilden die Hauptnahrung.

Des weiteren werden Schnecken, Raupen, Krabben, Eidechsen und Frösche mit der Hand gefangen und entweder am offenen Feuer geröstet oder im Bambus gekocht. Eidechsen und Schildkröten gelten als besondere Leckerbissen. Schlangen und Regenwürmer werden nicht gegessen, hingegen Mäuse und Ratten, vor allem die großen Bambusratten, die man ausräuchert und so aus ihren Höhlen treibt. Dazu kommen noch Eichhörnchen und andere Kleintiere, deren sie habhaft werden können. Selten essen sie Vögel, jedoch deren Eier, auch die von Hornraben und Raubvögeln. Die Tiere werden nicht abgehäutet, sondern über offenem Feuer abgebrannt, dann ausgenommen und im Bambus gekocht, oder in Stücke geschnitten und über dem Feuer geröstet. Mit Vorliebe wird der Honig wilder Bienen gesammelt und auch die Bienenwabe verzehrt, nachdem erst die Bienen mit Hilfe eines rauchenden Feuers getötet worden sind.

Die einzigen Haustiere der Phi Tong Luang sind kleine schwarze Hunde, die den chinesischen Tschau ähneln, und ihre ständigen Begleiter und treuen Wächter sind. Sie werden liebevoll behandelt und helfen ihnen beim Aufsuchen und sogar beim Ausgraben von eßbaren Wurzeln. (Abb. 54.) Sie spielen hierbei eine ähnliche Rolle wie die Schweine unserer Bauern beim Trüffelsuchen. Manche Hunde sind auch zum Fang von Schildkröten und Eidechsen abgerichtet.

Die Jagd spielt nur eine untergeordnete Rolle, da die Phi Tong Luang in der Regel keinerlei Waffen besitzen. Nur ganz wenige von ihnen haben im Tauschhandel Speere von den Meau erworben, die sie aber nicht zu werfen erlernten (Abb. 49) und lediglich als Stoßwaffe verwenden. (Abb. 48.) Auf wenige Meter Entfernung verfehlten sie regelmäßig einen fast 2 m dicken Urwaldstamm, den ich als Scheibe ausgewählt hatte.

Mit den Speeren trachten sie Hirsche oder Muntjak zu erlegen. Auch Armbrüste und vergiftete Pfeile sollen einzelne Phi Tong Luang im Lande der Kamuk besitzen und damit Affen und Vögel erlegen. Ich habe jedoch diese Waffe bei ihnen niemals angetroffen. Alle Männer, mit denen wir zusammentrafen, waren bis auf zwei völlig unbewaffnet und auch ihrem Gehaben nach durchaus keine Jäger. Sie waren weder imstande die Fährten wilder Tiere zu verfolgen, noch zeigten sie Interesse für deren Lebensweise. Nur Abwehr und Angst beherrschte sie den großen Tieren der Dschungel gegenüber. Dementsprechend kennen sie auch keine speziellen Jagdmethoden und verwenden weder Wildfallen noch Netze oder Wildgruben. Vereinzelt sind kleine Vogelfallen gebräuchlich, die aus dünnen zusammengedrehten Bindfaden hergestellt werden und den Fallen der Lao gleichen.

Heute trachten die Phi Tong Luang zum Teil Reis von ihren Nachbarn im Tauschhandel zu erwerben. Es kommt auch vor, daß die Meau die Nomaden des Urwaldes zur Zeit der Ernte zu Hilfeleistungen auf den Feldern heranziehen und sie dafür mit Lebensmitteln versorgen. Dem Reis schreiben die Phi Tong Luang besonders kräftigende Wirkung zu, und sie schätzen ihn so sehr, daß sie es auch nicht scheuen, ihn heimlich von den Bergreisfeldern zu stehlen, eine Tat, die sie nicht selten mit dem Tode büßen müssen, da sie von manchen Bergstämmen als Freiwild betrachtet und einfach abgeschossen werden. Dennoch können sie sich an ausschließliche Reisnahrung nicht gewöhnen, und die pflanzliche Kost, die ihnen der Urwald spendet, ist ihnen auf alle Fälle unentbehrlich. Sie behaupten krank zu werden, wenn sie nur Reis und Fleisch äßen.

Rohes Fleisch, rohes Blut und Milch werden nicht genossen. Rohes Knochenmark schätzt man hingegen sehr. Die Speisen würzt man mit Salz und wildwachsendem Chilli und Pfeffer. Als Salz verwendet man salzhaltige Erde, an welcher in ihrem Wanderungsgebiet kein Mangel ist, oder tauscht es von den Bergbewohnern ein. Falls mehr Fleisch erbeutet wird, als die Horde an einem Tag verzehren kann, wird es flüchtig geräuchert und von Zeit zu Zeit nachgeröstet. Salzfleisch ist unbekannt.

Speiseverbote gibt es keine.

Die Phi Tong Luang betreiben keinen Feldbau und haben auch niemals versucht irgendwelche Pflanzungen anzulegen. Sie glauben, daß in diesem Falle die bösen Geister Tiger auf sie hetzen und sie alle töten würden.

Meist ist es eine Frau, die des Morgens beim ersten Dämmerlicht das Feuer anfacht. Mit langsamen, lässigen Gebärden steht sie auf und holt aus der Umgebung des Lagers Bambus oder anderes Brennholz herbei. Die anderen Familienmitglieder erwachen ebenfalls und zerstreuen sich bald alle im Umkreis des Lagers im Wald, um Eßbares zu sammeln. Dann wird gekocht und gegessen, meist ist es dann schon spät am Vormittag. Ist Fleisch vorhanden, so schneidet man es in Stücke, steckt es in ein etwa 60 cm langes Bambusrohr, gießt Wasser dazu, verschließt den Bambus mit Blättern und Bindfaden und stellt das Ganze ans Feuer. (Abb. 56.) Nach einer Stunde etwa wird das Fleisch mit den Händen herausgenommen, Stücke davon abgebissen und Wurzelknollen oder Gemüse dazu gegessen, das in einem zweiten Bambus ebenfalls in Wasser gekocht wurde. Die besten Bissen werden sorgfältig herausgesucht und den Kindern in den Mund gesteckt.

Nach der Mahlzeit schläft man im Windschirm. Ist kein Lebensmittelvorrat mehr vorhanden, so geht man nachher neuerlich auf die Nahrungssuche, reicht es aber noch für den Abend, bleibt man im Lager und faulenzt.

Nach 3 bis 5 Tagen, wenn die Blätter des Schirmes zu welken beginnen, macht man sich, unabhängig von in der Umgebung etwa noch vorhandenen Lebensmitteln, frühmorgens auf den Weg, wandert langsam, bis die Sonne zu sinken beginnt und errichtet das neue Lager.

Bei dieser Lebensweise gibt es keine besondere Arbeitsteilung. Außer der selten ausgeübten Jagd, die nur den Männern obliegt, werden alle Nahrungsmittel von Frauen, Männern oder Kindern gesammelt, wie es sich gerade ergibt. Auch beim Aufschlagen des Lagers helfen alle mit, ebenso wie beim Zubereiten der Speisen.

Wenn es die Menge der Nahrungsmittel gestattet, werden drei Mahlzeiten eingenommen, früh, mittags und abends, andernfalls entfällt das Frühstück. Die Mahlzeiten werden immer von der Familie gemeinsam eingenommen und richten sich in Beschaffenheit und Menge ganz nach dem Ertrag der Sammeltätigkeit.

Wenn sie auch manchmal mehr nach Hause bringen als gerade benötigt wird und für den nächsten Tag etwas zurücklegen, so denken sie nie weiter als an die Bedürfnisse der nächsten 24 Stunden. Dieses Verhalten ist in hohem Maße in der Unfähigkeit vorauszudenken begründet.

Von den Phi Tong Luang selbst wird keinerlei Genußmittel hergestellt. Manche Männer, Frauen und Kinder frönen leidenschaftlich dem Tabakgenuß. Der Tabak wird von den Bergbewohnern, vor allem den Meau, die große Mengen anbauen, im Tauschhandel erworben. Er wird in kleinen Bambuspfeifen und Wasserpfeifen der Meau geraucht oder gekaut. Auch den Genuß von Opium haben die Phi Tong Luang von den Bergvölkern kennengelernt, doch erhalten sie diese Droge, da sie zu kostbar ist, in so geringen Mengen, daß eine Gewöhnung daran nicht in Frage kommt. Sie wird ihnen vor allem als Medizin verabreicht und nicht geraucht, sondern gegessen.

Sehr vereinzelt kommt der Genuß von Betel und Reisschnaps vor, den sie hin und wieder von den Bergvölkern erhalten.

Das handwerkliche Können steht auf einer sehr niedrigen Stufe. Töpferei ist unbekannt, ebenso jede Bearbeitung von Knochen, Muschel- oder Schneckenschalen, Elfenbein, Stein, Rindenstoff und die Verwendung von Haut oder die Herstellung von Leder.

Anders ist es mit der Flechterei. Wenn die Phi Tong Luang auch weder Körbe noch Matten oder andere Flechtarbeiten für ihren eigenen Bedarf herstellen, so ist ihnen die Fähigkeit der Herstellung keineswegs abzusprechen. Dies haben sich auch die Meau zunutze gemacht und den Phi Tong Luang die Herstellung ihrer komplizierten Tragkörbe und festen Matten (Abb. 59) gelehrt, die diese ausschließlich als Tauschware im Verkehr mit ihren Nachbarn verwenden, selbst aber nicht gebrauchen. Das Material zu diesen Flechtarbeiten ist ausschließlich die Rotangliane, die gespalten und besonders geschmeidig gemacht wird, indem man sie längere Zeit ins Wasser legt. Sowohl die Matten wie die Körbe haben wir an anderer Stelle wiederholt im Norden Siams bei Bergvölkern angetroffen, wo sie von diesen hergestellt wurden. Immer stellten sie einen besonderen Handelswert dar. Es kommt vor, daß eine Phi-Tong-Luang-Horde in einem Meaudorf erscheint und sich dort mehrere Tage hindurch ausschließlich mit der Herstellung dieser Dinge befaßt und während der Zeit von den Meau verpflegt wird.

Im Gegensatz zum Flechten ist jede Art des Netzens, Knüpfens oder Häkelns unbekannt. Vereinzelt trafen wir bei ihnen zwar genetzte Tragtaschen an, doch waren diese regelmäßig von den Lao im Tausch erworben worden. Für ihren eigenen Bedarf erzeugen die Phi Tong Luang lediglich einfache oder doppelte Bindfaden aus den Fasern einer bestimmten Blattpflanze, aus Bast oder Bambusstreifen. Die Technik der Herstellung besteht im einfachen Eindrehen der Fasern zwischen zwei Fingern oder mit der flachen Hand auf dem Oberschenkel. (Abb. 58.)

Eine etwas größere Rolle spielt die Bearbeitung von Holz und Bambus, zu welcher allerdings ausschließlich Meau- oder Laomesser verwendet werden. Mit diesen erzeugt man Wasserpfeifen und Tabakbehälter aus Bambus, die in der Form denen der Meau völlig gleichen. Holzschüsseln, Teller, Siebe oder andere Geräte sind nicht in Gebrauch.

Die Gewinnung und das Schmelzen von Metallen ist unbekannt. Hingegen haben die Phi Tong Luang gelernt, im Tauschhandel erworbenes Eisen zu bearbeiten. Wir trafen einen Mann, der ein stehendes Kolbengebläse zu bedienen vermochte. Er war zwar nicht imstande aus einem Eisenstück ein neues Messer zu schmieden, konnte aber aus einem abgebrochenen Meaumesser eine Spitze formen. Das Kolbengebläse war aus Bambus und bestand aus zwei Kolben, in die durch Auf- und Niederstoßen zweier mit Stoffetzen abgedichteter Bambuskolben Luft gepumpt wurde. (Abb. 65.) Zwei Rohre aus Bambus leiteten die Luft zum Holzkohlenfeuer. Die Holzkohle wurde aus den Überresten des Lagerfeuers zusammengetragen. Als Zange diente ein an der Spitze gespaltener Bambus, als Hammer und Ambos einfache Steine. Obwohl das Gebläse der bei den Waldlao gebräuchlichen Form entsprach, hatte es der Phi Tong Luang seinen Angaben nach selbst hergestellt, nachdem er den Gebrauch in einem Laodorf beobachtet hatte.

Andere Metalle als Eisen werden nicht verarbeitet.

In den Urwaldgebirgen der Phi Tong Luang gibt es zum großen Teil überhaupt keine Verkehrswege. Bachbetten und Waldwechsel werden als Pfade benützt, meist aber wandert der Urwaldmensch quer durch die Wildnis. Nur in den von anderen Bergvölkern besiedelten Gebieten führen manchmal schmale Fußpfade von Dorf zu Dorf, die auch gelegentlich unsere Nomaden benützen. Hängebrücken oder schiffbare Wasserläufe gibt es oben in den Bergen nicht. Bäche und kleine Flüsse werden mühelos durchwatet. Des Schwimmens sind die Phi Tong Luang unkundig.

Somit sind den Phi Tong Luang auch alle Verkehrsmittel wie Wagen, Flöße, Boote, Last- und Reittiere unbekannt.

Die Lasten (die Beute der Sammeltätigkeit) werden zusammengebunden über der Schulter getragen. An Stelle von Gurten werden aus Rotang gedrehte, kleinfingerdicke Seile verwendet.

Zwischen den Phi Tong Luang selbst findet kein Handelsverkehr statt. Jede Horde stellt sich ihre einfachen unentbehrlichen Geräte selbst her und erwirbt im Tauschhandel mit der seßhaften Bergbevölkerung die Güter, die ihr darüber hinaus erstrebenswert erscheinen. Dieser Tauschhandel, der nur in seltenen Fällen, wenn man Grund hat, einen engeren Verkehr mit den Dorfbewohnern zu fürchten, ein stummer Tauschhandel zu nennen ist, wird vor allem mit den Meau, Lao, Yao, Tin und Kamuk, und zwar direkt getätigt. Zwischenhandel kommt nur in Ausnahmefällen vor, wie zum Beispiel durch unseren Chinesen Ju, der, in Nam Pun ansässig, die Erzeugnisse der Lao den von ihm abhängigen Phi-Tong-Luang-Horden zukommen ließ.

Die von den Phi Tong Luang angebotenen Güter sind wilder Honig, Wachs, Rotang, oft auch Brennholz, das sie für die Dorfbewohner sammeln, außerdem aber die bereits erwähnten, zum Zwecke des Tauschhandels besonders verfertigten Matten und Körbe. Die Phi Tong Luang erwerben Tabak, Reis, Salz, Fleisch, abgetragene Kleider, Messer seltener Speerspitzen, Opium und Alkohol.

In den Dörfern der Bergbewohner finden keine besonderen Märkte statt, noch ist der Tauschhandel sonst an irgendwelche Zeiten oder Gebräuche gebunden. Es sei denn, daß zur Zeit der starken Regen die Zugänge zu den Bergdörfern oft schwer passierbar sind und die Nomaden dadurch abgehalten werden, sie zu besuchen. Sobald sich aber eine Gelegenheit ergibt, erscheinen sie mit ihren spärlichen Gütern im Dorf und ziehen, ohne sich länger als unbedingt nötig ist aufzuhalten, mit ihren erhandelten Schätzen wieder ab. Hierzu muß bemerkt werden, daß den Phi Tong Luang jedes Wertmaß fehlt. Sie geben einen kostbaren Korb, an dem sie wochenlang gearbeitet haben, für eine Handvoll Salz ebenso gerne hin, wie für einen Speer, oder verlangen für ein Blatt voll Honig einen Schurz oder ein Meaugewehr. Wenn sie auch infolge ihrer größeren Unabhängigkeit und Zurückgezogenheit und, dank des im allgemeinen nicht auf Ausbeutung bedachten Charakters der Bergvölker, nicht so arg übervorteilt werden wie die Moken auf dem Merguiarchipel von Malaien und Chinesen, so ist es dennoch ausgeschlossen, daß ein Phi Tong Luang, der weder Geldeswert begreift noch Gewichte oder Maße kennt, ein ihm vorteilhaftes Geschäft tätigt.

Ich entsinne mich noch des Gespräches mit einem Phi Tong Luang, als ich ihm den Begriff des Maßes klarzumachen suchte. »Wozu brauchen die Yumbri das, jeder von ihnen weiß, wie lang die Stangen für den Windschirm sein sollen«, war die Antwort. »Wenn du aber deiner Frau sagen willst, wie lang das Seil sein soll, das sie für dich dreht«, fragte ich weiter. »Die Schnur dreht sich Vater selbst« hieß es. »Gibst du aber deinem Sohn den Auftrag, wie soll er die nötige Länge wissen?« Da erwiderte der Urwaldmensch: »Der Sohn weiß von selbst, wie lange die Schnur sein muß, wenn der Vater ihm sagt wozu er sie braucht.«

Ähnlich erging es mir mit Hohlmaß und Gewichten. Augenmaß und das prüfende Heben der Last sind die einzigen Richtlinien.

Entfernungen werden nach Tagesmärschen gemessen. Man gebraucht aber nur zwei Ausdrücke, nahe = neremoy tawen (wörtlich wenige Sonnen) und weit = nakobe tawen (wörtlich viele Sonnen).

Die Geburt eines Phi-Tong-Luang-Kindes findet neben dem Lager statt. Um die Geburt zu beschleunigen, trinkt die Frau viel kaltes Wasser, damit »der Magen groß wird«, wie sie sagt, und streicht diesen in der Richtung nach den Füßen zu solange, bis die Wehen stark einzusetzen beginnen. Der Vater rammt einen Stock in die Erde und hält diesen fest, während sich die Frau in hockender Stellung an demselben anklammert.

Nach der Entbindung trägt der Mann die Frau auf das Lager und überläßt weiterhin die Pflege des Kindes und der Wöchnerin einer Frau der Horde, da er das Kind nicht berühren darf, solange es noch feucht ist. Sollte sich keine zweite Frau in der Horde befinden, wird womöglich schon einige Tage vorher eine Frau aus einer anderen Horde herbeigeholt. Hebammen gibt es nicht. Während die Wöchnerin auf ihrem Lager ruht, bindet die hilfeleistende Frau die Nabelschnur des Neugeborenen ab und entfernt sie mittels eines Bambusmessers. Die Nachgeburt wird in Blätter gewickelt und auf einen Baum gelegt, nicht aufgehängt. Von einer schlechten Vorbedeutung in dem Fall, daß ein Tier die Nachgeburt frißt, weiß man nichts, ebensowenig ist ein Grund bekannt, weshalb man mit der Nachgeburt in der geschilderten Weise verfährt.

Die Dauer des Wochenbettes hängt von den Kräften der Wöchnerin ab. Im allgemeinen ruht die Frau 6-7 Tage, bevor sie sich auf die Wanderung begibt.

Das Neugeborene wird alle 2-3 Tage mit in Bambus gewärmtem Wasser gewaschen. Der Stuhl wird mit einem Stückchen Holz entfernt und das Kind am Feuer getrocknet. Etwa vom dritten Lebensjahre an werden die Kinder nicht mehr regelmäßig gereinigt, sondern brennen sich, wie es auch die Erwachsenen zu tun pflegen, den Körper über dem Lagerfeuer ab, wie ich es bereits geschildert habe. Selten, und nur in der heißen Jahreszeit, nehmen sie ein Bad in einem Bach. Die Phi Tong Luang machen aber trotzdem keinen schmutzigen Eindruck.

Die Mutter gibt dem Säugling zu trinken so oft er schreit und stillt das Kind meistens mehrere Jahre hindurch, selbst wenn es schon selbst Wurzeln suchen kann. Durch diese Zugabe von Muttermilch wird ein Ausgleich zu der sonst schwer verdaulichen, den Kindern nicht sehr bekömmlichen Nahrung geschaffen. Hat die Mutter nach der Entbindung keine oder nur wenig Milch, so geht der Säugling zugrunde. Ammen gibt es nicht, was man damit begründet, daß infolge der kleinen Gemeinschaften selten eine andere stillende Frau aufzutreiben ist. Schon nach etwa 2 bis 3 Monaten bekommt das Kind Beinahrung zur Muttermilch, geschälte und zerdrückte Wurzeln oder Honig.

Der Säugling wird von der Mutter mittels eines Rotanggeflechtes oder eines Tuches, das um den Hals geknotet ist, vorne an der Brust getragen. Ist das Kind schon älter, trägt man es ohne Trage auf dem Rücken, die 4- bis 5jährigen laufen auf der Wanderung, die sehr langsam vonstatten geht, schon selbst mit.

Das Kleinkind schläft auf dem Lager der Mutter, und zwar nackt in deren Armen. Erst mit etwa 8 Jahren erhält das Kind eine eigene Schlafstelle im Windschirm und liegt dort neben dem Feuer.

Knaben werden von den Eltern den Mädchen vorgezogen, da sie »kräftiger« sind und besser für den Lebensunterhalt sorgen können. Über das Aufwachsen und die Erziehung der Kinder möge später eingehend berichtet werden.

Schwächliche Kinder und Mißgeburten trachtet man aufzuziehen, doch sterben fast alle, da sie dem harten Daseinskampf nicht gewachsen sind. Kindertötung ist unbekannt, die Kindersterblichkeit aber groß. (Siehe Kapitel Medizin.)

So oft ich mich bei einem Phi Tong Luang nach der Behandlung von Zwillingen erkundigte, machte es den Eindruck, als ob ihnen eine Doppelgeburt unbekannt wäre. Ich fragte: »Was tust du, wenn deine Frau zwei Kinder auf einmal zur Welt bringt?« Er antwortet: »Sie kann nicht zwei Kinder auf einmal bekommen, sie ist schon zu alt.« Und dann fragt er weiter: »Wie macht man denn Zwillinge?« Ich halte ihm dann einen kurzen biologischen Vortrag, in dessen Verlauf es sich herausstellt, daß die Phi Tong Luang durchaus Kenntnis der physiologischen Vaterschaft besitzen. Er aber meint nun: »Es ist gewiß ein Unglück, wenn eine Frau zwei Kinder auf einmal bekommt, denn sie kann nicht kräftig genug sein, zwei Kinder aufzuziehen und außerdem noch auf Nahrungssuche zu gehen.« Ein anderer hielt die Geburt von Zwillingen als Beweis dafür, daß die Frau mit zwei Männern verkehrt haben müsse und fügte zum Entsetzen unseres Laodolmetschers noch hinzu, daß dies doch nur bei den Lao der Fall sein könnte, deren Frauen mit mehreren Männern schliefen.

Eine Initiation oder sonstige feierliche Begehung der Geschlechtsreife findet nicht statt. Die Burschen heiraten ungefähr im Alter von 16 bis 18 Jahren, die Mädchen »wenn die Brüste voll geworden sind«. Von beiden Geschlechtern wird unbedingte Keuschheit verlangt, ein Gebot, das aus Angst vor Strafe der bösen Geister, die den Dawiderhandelnden in ein Tier verwandeln würden, meist streng eingehalten wird. Man glaubt, daß ein Mädchen, das mit zwei Burschen verkehrt, vom Bär überfallen und gefressen wird.

Da ein außerehelicher Geschlechtsverkehr für beide Teile verboten ist, kommen uneheliche Kinder fast niemals vor. In den seltenen Fällen jedoch muß der Vater des Kindes dem Mädchen sein Feuerzeug geben, das den wertvollsten Besitz der Dschungelbewohner darstellt. Das Kind bleibt bei der Kindesmutter, die in der Regel später den Kindesvater heiratet.

Kinderverlöbnisse finden nicht statt. Im allgemeinen ist der Vater der Brautwerber für den Sohn, sobald dieser ihm mitteilt, daß er ein bestimmtes Mädchen heiraten wolle. Sind die Eltern der Braut einverstanden, machen sich Vater und Sohn auf, um verschiedene Früchte und Wurzeln, wilden Honig, Rotang oder Wachs zu sammeln und den Eltern des Mädchens zu überbringen. Darauf folgt das Mädchen der Horde des Bräutigams und gilt ohne weitere Feier oder Zeremonien als verheiratet. Sind die Eltern aber mit der Wahl ihrer Kinder nicht einverstanden, kommt die Ehe meist nicht zustande. In seltenen Ausnahmefällen fliehen die jungen Leute gemeinsam und versuchen das harte Urwaldleben allein zu meistern. Gelingt ihnen das, so werden sie nach einigen Jahren von ihren Familien in Gnaden wieder aufgenommen, und niemand hat mehr etwas gegen ihre Verbindung einzuwenden, ob inzwischen ein Kind geboren wurde oder nicht.

Eine andere Form der Eheschließung findet nicht statt. Es gibt keinen Zeitpunkt, an dem die verschiedenen Horden sich gegenseitig aufsuchen, um den jungen Leuten Gelegenheit zu geben, sich kennenzulernen. Die Bekanntschaften werden rein zufällig gemacht, wann und wie es sich eben ergibt, daß man einer anderen Horde begegnet.

Nach der Heirat hat ausschließlich der Mann, nicht etwa auch dessen Brüder Ansprüche an die Frau zu stellen. Er besitzt auch keine weiteren Verpflichtungen der Familie seiner Frau gegenüber. Auch von Seiten der Familie der Frau besteht keinerlei Verpflichtung zu irgendeiner Form von Gegenleistung. Seit alters her herrscht die Sitte, daß in den Monaten Februar, März, April geheiratet wird, da man in diesen Monaten, nach der großen Regenzeit, am leichtesten Nahrung findet.

Die einzige Form der Ehe ist die Einehe. Schon die geringe Zahl der Frauen schließt eine Polygamie aus. Auch Frauentausch ist unbekannt, und Ehebruch scheint sehr selten vorzukommen. Als ich einen Phi Tong Luang fragte, was er täte, wenn seine Frau mit einem anderen Manne schliefe, sah er mich verwundert an, als könnte er sich das gar nicht vorstellen, und sagte: »Das tut sie niemals, niemals!«

Als Hüter der Sitte erscheinen die Geister, die auch darüber wachen, daß kein Phi Tong Luang einen Angehörigen eines anderen Volkes heiratet. Diese strenge Stammesendogamie wurde mir sowohl von den Meau, als auch von den Lao, Tin und Kamuk bestätigt, denen kein Fall bekannt war, daß sich eine Phi-Tong-Luang-Frau mit einem fremdstämmigen Mann oder ein Mann mit einem fremden Mädchen verheiratet hätte.

Auch Vergewaltigung seitens eines Fremden soll selten vorkommen, da die Phi Tong Luang ihre Frauen, vor allem vor den Lao, sorgfältig verstecken und diese sie überhaupt nicht zu Gesicht bekommen. Ich konnte immerhin einen Fall feststellen: Ein Phi-Tong-Luang-Mädchen kam mit seiner Horde in ein Meaudorf um Reis zu erbitten. Ein Meau lockte sie in sein Haus und vergewaltigte sie. (Das Vergewaltigen von Mädchen wird bei den Meau nicht bestraft.) Als die Horde davon erfuhr, floh sie entsetzt in den Dschungel und glaubte nun, von den Geistern getötet zu werden. Nie wieder sollen Phi Tong Luang jenes Meaudorf aufgesucht haben.

Ehen zwischen Geschwistern, Onkel und Nichte, Tante und Neffen öder Vettern und Basen ersten Grades sind verboten. Ehen zwischen Vettern ersten Grades sollen aber vorkommen, doch wird ihr Zustandekommen an ein Ordal geknüpft: Das Paar geht in den Dschungel. Stößt es auf seiner Wanderung auf die Überreste der Beute eines Tigers, so verbieten die Geister die Heirat. – Andere Ehehindernisse bestehen nicht. – Es ist kein Mann gezwungen, ein Mädchen aus einer bestimmten Horde zu wählen.

Die Frau folgt zwar der Horde ihres Mannes und gilt als sein Eigentum, doch ist ihre Stellung keineswegs eine untergeordnete zu nennen. Der Mann kann sie weder verkaufen noch verleihen oder sie schlecht behandeln. Die Rechte beider Geschlechter sind, bis auf das Scheidungsrecht, die gleichen.

Nach dem Tode eines Ehegatten kann der überlebende Teil, unter Einhaltung der geschilderten Heiratsverbote, nach seiner Wahl jede andere Person heiraten. Nach dem Tode des Gatten geht die Frau mit ihren kleinen Kindern zu der Horde ihrer Eltern zurück. Sind die Kinder schon erwachsen, so bleiben sie bei der Sippe des verstorbenen Vaters, oder bilden eine selbständige Horde.

Der Mann hat auch gegen den Willen der Frau das Recht, sich von dieser zu trennen. Die Frau jedoch kann ihn nicht ohne seine Einwilligung verlassen, er würde sie in einem solchen Falle mit Gewalt zurückholen. Eheleute, die sich einmal voneinander trennten, können wieder heiraten. Bei der Scheidung finden keine Formalitäten statt, der Kaufpreis wird nicht zurückerstattet. Den Kindern steht es im Falle einer Scheidung der Eltern frei, welchem Teile sie folgen wollen. Vermögensrechtliche Folgen bringt eine Trennung nicht mit sich.

Alte Leute werden gut behandelt und bis zu ihrem Tode gepflegt und versorgt. Der Tod eines Menschen wird innerhalb einer Horde sofort bekanntgegeben, die übrigen Verwandten werden erst verständigt, sobald man sie trifft. Stirbt jemand am Tage, so wird er nach Darbringung eines Opfers sofort bestattet. Stirbt er am Abend, so wird gleich nach dem Tode der noch in der Leiche verweilenden Seele ein Opfer dargebracht und ein zweites am folgenden Tag vor der Bestattung. Die Leiche wird an der Stelle, wo der Tod eingetreten ist, auf eine Unterlage von Holzprügeln (Fallholz) auf die Erde gelegt. Sie liegt mit angezogenen Knien auf der rechten Seite, die flache Hand unter einem Ohr, den linken Arm ausgestreckt auf dem Knie. Die Weltrichtung spielt bei der Lage der Leiche keine Rolle. Die Angehörigen hocken sich kurze Zeit neben die Leiche und weinen, dann decken sie sie mit Blättern zu und eilen davon, ohne sie jemals wieder aufzusuchen. Man fürchtet den Toten und die Geister, die ihn umgeben. Neben den Toten legt man dessen persönliches Eigentum (keine Lebensmittel) als Grabbeigaben, und niemand würde aus Angst vor der Rache der Seele etwas an sich nehmen. Die Totentrauer besteht lediglich darin, daß man häufig an den Toten denkt und von ihm redet, irgendwelche Verbote oder Verhaltungsmaßregeln gibt es nicht.

Die Kinder werden von allen Erwachsenen sehr liebevoll behandelt und von den Eltern in überaus zärtlicher und aufopferungsvoller Weise gepflegt. Sie behaupten zwar, daß die Kinder ihnen gehorchen müssen, doch konnten wir niemals beobachten, daß ein Erziehungsmittel angewendet wurde. Als ich einen Vater fragte, was er täte, wenn sich sein Sohn weigerte, seinen Auftrag, Holz zu holen, auszuführen, sagte er: »Dann holt es der Vater selbst.« Trotzdem sah ich die Kinder niemals widerspenstig, die Unterwerfung unter den Willen der Erwachsenen, soweit diese überhaupt gefordert wird, ist ihnen ganz selbstverständlich. Der Vater hat alle Rechte über sein Kind. Doch auf meine Frage, ob er es auch toten könne, verzog sich das sonst so bewegungslose Gesicht des alten Phi Tong Luang zu einer Grimasse des Entsetzens, und mit einem mitleidigen Blick auf seinen Sohn sagte er: »Äh–äh–ä–ä, nie wird der Vater den Sohn töten.«

Einen weiteren Einblick in die Erziehungsmethoden der Phi Tong Luang gibt folgende Feststellung einer Mutter: »Wenn das Kind einen Bambus spaltet und darauf bläst, und die Mutter sagt ›mach das nicht, sonst kommt der Tiger‹, und das Kind folgt nicht, dann schilt die Mutter es aus, folgt es trotzdem nicht, dann läßt es die Mutter gehen.« Geprügelt werden die Kinder nie, ich habe auch nie gesehen, daß die Mutter ihnen einen Klaps verabreichte, doch soll sie dies tun, wenn das Kind eine Unwahrheit sagt. Ebensowenig ist eine Belohnung üblich. Die Kinder haben frühzeitig schon eine gewisse Selbständigkeit, wie ja überhaupt die Freiheit des Einzelnen weitgehend berücksichtigt wird. Kinder werden nicht in Pflege gegeben oder adoptiert.

Die erwachsenen Phi Tong Luang vertreiben sich die Zeit niemals durch Spiele. Weder Hasard- oder Wettspiele, noch Spiele, die Nachdenken erfordern, oder solche mit Tieren sind ihnen bekannt, obwohl die umwohnenden Lao und Bergvölker viele dieser Spiele mit Feuereifer betreiben. Auch Fadenspiele, die man sonst bei den meisten asiatischen Völkern antrifft, kennen die Phi Tong Luang nicht. Sie pflegen auch keinerlei Wettspiele, wie ihnen überhaupt ein Wille zur Bestleistung mangelt. Ebensowenig gibt es Rate-, Neck- oder Scherzspiele.

Die Eltern geben dem Kind keinerlei Spielzeug. Sobald es alt genug ist, um kriechen zu können, sucht es sich selbst aus der Umgebung des Lagers einen Gegenstand, an dem es hantieren kann. An einem Stückchen Holz macht es seine ersten Greifversuche, Steinchen werden aufgenommen und hin und her gerollt. Blätter und Blüten gepflückt und zerrissen. Das Kleine baut Häufchen aus Sand oder Erde oder trägt Hölzchen zusammen, wenn es schon etwas größer ist. Steine und Hölzer tragen auch die Mädchen als Puppen umher und füttern sie mit Blättern. Die Mädchen machen Feuer, spielen, kochen und sammeln als Nahrung ein, was sie gerade finden. Die Knaben nehmen Nester der Waldvögel aus, fangen Insekten, Käfer und Schmetterlinge, binden sie an einen Faden und lassen sie fliegen. Sie gehen »Nahrung suchen« und bringen Hölzchen daher, die eßbare Wurzeln darstellen sollen. Die Kinder sind tierlieb, sie spielen, fangen oder liebkosen die Hunde und sprechen zu ihnen. Trotz dieser Kameradschaft mit den Tieren ist das Verhalten zu ihnen doch keineswegs ein anthropomorphisierendes zu nennen. Hunde bleiben immer Tiere, und auch die Kinder schreiben ihnen keine menschlichen Eigenschaften zu.

Wenn auch das Verhalten zu anderen Tieren, wie Käfern, Eidechsen, Bambusratten usw. nicht gerade feinfühlend zu nennen ist, so konnte ich doch niemals beobachten, daß man Tiere absichtlich quälte oder gar Freude hatte an grausamem Spiel mit ihnen.

Das einzige Rollenspiel ist »Vater und Mutter«, wobei die Kinder aber nicht viel zu sprechen pflegen. Regelspiele kennen sie gar keine. Nur ein Steinspiel konnte ich feststellen, das sie aber angeblich von den Yao gelernt haben. Bei diesem Spiel besitzt jedes Kind eine gleiche Anzahl Steine. Nachdem eines den ersten Stein geworfen hat, versucht das andere mit dem seinen den ersten zu treffen. Trifft er, so gehört der Stein ihm, fehlt er, so nimmt der andere seinen Stein an sich, und wer am Ende die meisten Steinchen besitzt, hat gewonnen.

An dem Material, das die Kinder suchen, wie Erde, Sand, Holz, Pflanzen, Wurzeln, Blüten, wird nur hantiert, niemals betätigen sie sich schaffend daran, es sei denn, daß sie schon groß genug sind, um Bambuskochgefäße, Pfeifen oder Bindfaden herzustellen.

Abb. 71. Ein fröhliches Akhamädchen. Dutzende von Ketten, weiße Samen, Silberknöpfe und gefärbte Affenfellstreifen schmücken die jungen Schönen

Abb. 72. Die Akhamädchen halten sich umschlungen und singen Liebeslieder, während sich jeder der zusehenden Burschen im stillen eine von ihnen erwählt

Abb. 73. Die zwei haben sich bereits gefunden. Er scheint ihr ein nettes Geheimnis anzuvertrauen

Abb. 74. Akhaknaben spielen. Mit ausgebreiteten Armen schützt »die Henne« ihre »Küchlein« vor dem auf Beute lauernden »Tiger«

Die Kinder kennen keine technischen Spiele und zeichnen nie in den Sand oder auf die Erde. Obwohl sie niemals bildliche Darstellungen zu sehen bekommen, erkannten doch schon die 6jährigen recht gut die Bilder, die wir ihnen zeigten, wie z. B. das Bild von einem Reh, einem Baum usw. Zum Bild einer Frau sagten sie jedoch »Mann« und zu dem eines Kindes Frau. Sie unterschieden also schon nicht mehr das Geschlecht der dargestellten Personen, trotz sehr deutlich ausgeprägter sekundärer Geschlechtsmerkmale an den abgebildeten nackten Körpern.

Märchen, Lieder und Tänze kennen sie nicht. Sie singen zwar manchmal beim Spielen vor sich hin, wobei jedoch sowohl Worte als Melodien sozusagen aus dem Stegreif erdacht werden.

Das Verhalten der Erwachsenen zum Spiel der Kinder ist ein absolut passives. Sie sehen wohl zu, beteiligen sich aber niemals daran, noch hindern sie die Kinder in ihrem Tun. Am häufigsten und liebsten ahmen die Kleinen in ihren Spielen das Tun der Erwachsenen nach. Sie sind jedoch im allgemeinen keineswegs spielfreudig zu nennen. Die weitaus größte Zeit des Tages verbringen sie untätig, schauen in die Luft, starren in das Feuer, oft mit der Tabakspfeife im Mund, die schon von den Dreijährigen sehr geschätzt wird. Das so überaus frühe und viele Tabakrauchen ist im übrigen auch bei allen Bergvölkern, wie den Meau, Yao, Akha usw., üblich und wurde zweifellos von diesen übernommen.

So wächst das Kind heran, bis seine körperliche Leistungsfähigkeit es dazu befähigt, wirkliche Arbeit zu leisten. Dies ist im allgemeinen im Alter von 8 bis 9 Jahren der Fall. Alle Obliegenheiten der Erwachsenen können die Kinder dieses Alters schon verrichten. Sie sammeln Nahrung und Holz, holen Wasser und Blätter für den Windschirm, kochen und behüten das Feuer. Es gibt natürlich keine festen Regeln oder Grenzen für das Tätigkeitsfeld des Kindes, sondern dieses hängt ganz von der körperlichen Kraft, der Geschicklichkeit und dem Temperament des einzelnen ab. Da die Kinder zur Arbeit nicht angehalten werden und diese stets gerne und willig verrichten, so kommt es kaum zu Weigerung oder Unbotmäßigkeit. Eine besondere Anleitung zur Arbeit erübrigt sich, da sie längst vom Zusehen genau wissen, wie alles gemacht werden soll.

Weder die Erreichung der Arbeitsreife noch irgendein anderes Lebensjahr hat eine besondere Bedeutung. Ein Zusammenschließen zu Gruppen kann naturgemäß nicht vorkommen, da selten mehr als 2 bis 3 Kinder in einer Horde zusammenleben. Es kommt kaum vor, daß diese Kinder sich außerhalb des Lagers ohne Begleitung von Erwachsenen aufhalten, da man aus Angst vor Tiger und Panther sie niemals unbeaufsichtigt läßt. Trotzdem fallen sie, wie ich ausgeführt habe, häufig genug wilden Tieren zum Opfer.

Da die Kinder niemals allein gelassen werden, haben sie den ganzen Tag hindurch Kontakt mit den Eltern und den anderen Mitgliedern der Sippe. Sie machen wenig Unterschied zwischen Vater und Mutter, ziehen jedoch die Eltern den anderen Verwandten vor. Zu Fremden verhalten sie sich äußerst ängstlich und scheu und nehmen nichts direkt aus der Hand des Fremden. Der Anblick eines ihnen unbekannten Gegenstandes erweckt weder Neugierde noch Interesse, sondern nur Staunen und erschrockene Abwehr. Diese Angst vor allem Unbekannten ist ja auch den Erwachsenen eigen, so daß es keine Altersgrenze gibt, nach welcher sich die Einstellung zu Fremden ändert. Sowohl bei Kindern wie bei Erwachsenen kann diese Scheu nur durch längeres Beisammensein und richtiges Verhalten des Fremden, aber niemals durch Geschenke oder eine einmalige Handlung gebrochen werden.

So versuchen auch die Eltern keineswegs, das Kind zu einem anderen Verhalten dem Fremden gegenüber zu überreden.

Man bemüht sich nicht, dem Kind möglichst früh Benennungen von Gegenständen beizubringen, noch hilft man ihm beim Stehen-, Kriechen- und Gehenlernen.

Unsere zahlreichen Beobachtungen lassen darüber keinen Zweifel, daß der Höhepunkt der geistigen Reife von den Jugendlichen schon verhältnismäßig bald, noch vor der Pubertät, erreicht wird, und daß von da an der Mensch den Erfordernissen seines Lebens in Denken, Fühlen und Wollen völlig gewachsen ist. Wir konnten auch beobachten, daß die alten Leute der Phi Tong Luang nicht, wie dies bei anderen Naturvölkern der Fall ist, die besten Gewährsmänner abgaben. Dabei muß hinzugefügt werden, daß es sich in unserem Falle keineswegs um senile Greise handelte, sondern um Männer im Alter von etwa 40 Jahren. Allem Anschein nach haben wir es hier mit einer frühen geistigen Reife und einem frühen Zurückgehen der Fähigkeiten zu tun.

Die geistige Entwicklung der Kinder nach den Methoden zu untersuchen, die wir bei anderen Volksstämmen anwenden konnten, war bei den Phi Tong Luang aus zwei Gründen nicht möglich. Die Tests basieren auf einer genauen Kenntnis des Alters der Prüflinge, das sich aber bei den Phi Tong Luang nicht feststellen ließ. Außerdem war die Zahl der Kinder viel zu gering, um auch nur einigermaßen zuverlässige Durchschnittswerte zu ergeben. Wir mußten uns daher auf die Beantwortung der psychologischen Fragebögen beschränken, versuchten aber, eine Reihe der für das 5. und 6. Lebensjahr ausgearbeiteten Tests bei den Erwachsenen anzuwenden. Auch diese wurden natürlich der Vorstellungswelt der Primitiven möglichst angepaßt. Hierbei stellte sich nun heraus, daß die erwachsenen Phi Tong Luang nicht imstande waren, die Aufgaben zu lösen, die 5- bis 6jährigen europäischen Kindern ohne weiteres gelingen. Das heißt, daß die Erwachsenen die geistige Reife nicht erreichen, die wir von einem europäischen Kinde zu Beginn der Schulpflicht mit Fug und Recht erwarten dürfen. Ich werde an anderer Stelle noch eingehend über diese bedeutsamen Ergebnisse berichten.

Wie eine alle Entwicklung hemmende Last liegt über diesen Menschen einer fernen Urzeit eine tiefe Schwermut, eine unüberwindliche Passivität und eine Beharrlichkeit, die sie, tausendjährigem Weltgeschehen zum Trotz, an jeglichem Fortschritt hinderte. Infolge dieser rassenmäßig bedingten Anlage wäre aber auch jede Entwicklung durch zielbewußte Kolonisation ausgeschlossen.

Auch auf jedem Kinde ruht die gleiche Last. Kaum hat es etwa das 7. Lebensjahr erreicht, so scheint jede wesentliche Weiterentwicklung zu stocken. Das Kind bestürmt seine Eltern nicht mit Fragen, ruhig nimmt es alle ihm unbekannten Vorgänge hin, ohne mit wie und warum an sie heranzugehen. Es hört und sieht, und wie es sich unbewußt vor einer drohenden Gefahr zusammenduckt oder dieser zu entfliehen sucht, so tätigt es auch alle seine Handlungen aus einer unbewußten innersten Notwendigkeit heraus, ohne vorerst aus dem Gehörten und Gesehenen Schlüsse zu ziehen. Diese mangelnde Denkarbeit aber schließt die Fähigkeit, Erfahrungen zu sammeln, nicht aus. Im Gegenteil, sie scheint sogar das Funktionieren des Registrierapparates im Gehirn zu begünstigen. Die einmal erlebte Wirkung einer sichtbaren Ursache – und wenn es auch nicht die objektiv richtige Ursache und Wirkung gewesen sein mag – prägt sich ein und wird von nun ab immer wieder erwartet. Wenn wir dieses Verhalten auch bei allen dressurfähigen Tieren feststellen können, so ist es dennoch ebenso der wesentliche Zug von Primitivvölkern, die in diesem verläßlichen instinktiven Vermerken aller sie selbst berührenden Geschehen, und nicht durch Überlegung imstande sind, den Kampf ums Dasein zu meistern. Hier haben wir die Erklärung für alle die vielen negativen Feststellungen über die Phi Tong Luang zu suchen.

Die Phi-Tong-Luang-Kinder, die sich keine Spiele ausdenken, die keine Zielsetzung kennen, und keine Freude am Schaffen, die nicht fragen und Geheimnissen nachspüren, besitzen auch nur in geringem Maße einen Eigensinn. Ihre leichte Lenkbarkeit und Fügsamkeit, und schließlich ihr keineswegs anerzogener Gehorsam geben dafür Zeugnis. Dennoch gibt es aber auch bei ihnen eine kurze Zeit des Aufbegehrens. Wir nennen die Zeit bei unseren 3- bis 4jährigen das Trotzalter, das so vielen Eltern Sorge bereitet. Bei den Phi Tong Luang nun scheint diese Periode des plötzlich erwachten Eigenbewußtseins und Willens ebenfalls, aber in geringem Ausmaß und etwas später aufzutreten, und zwar zwischen dem 5. und 6. Lebensjahr. Sie äußert sich in Unmutsbezeigungen, Schreien und Weinen, Aufstampfen mit den Füßen, niemals aber in Tätlichkeiten gegen die Eltern, wie es bei unseren kleinen Zornerfüllten häufig vorkommt. Die Phi-Tong-Luang-Eltern machen sich aber über derlei Auftritte nicht die geringsten Gedanken und beachten die Trotzanfälle nicht. Sie werden hingenommen mit jenem Gleichmut dieses stillen Volkes, der scheinbar nur in dieser einzigen Lebensphase eine kurze Unterbrechung erleidet.

Da sich der sexuelle Verkehr der Eltern nur im Dunkeln und in größter Heimlichkeit abspielt, haben die Kinder wenig Gelegenheit, frühe sexuelle Erfahrungen zu sammeln. Die Erwachsenen legen sich vor den Kindern große Zurückhaltung auf und bemühen sich, eine frühe sexuelle Betätigung zu verhindern, indem sie mit den bösen Geistern drohen, die sie als Hüter der Sitten selbst achten und fürchten. Sie klären jedoch die Heranwachsenden schon im Alter von 8 bis 10 Jahren selbst den Tatsachen entsprechend auf.

Der Geschlechtsreife der Kinder wird keine besondere Beachtung geschenkt. Sie bringt keine Änderung in der Gesamthaltung des Heranwachsenden mit sich und bewirkt auch keine Veränderung innerhalb der Lebensordnung der kleinen Gemeinschaft. Der Heranwachsende verbringt seine Tage genau so wie früher zwischen Nahrungsbeschaffung und Freizeit, die er mit Rauchen, Schlafen und Nichtstun verbringt. Sobald er die Geschlechtsreife erreicht hat, denkt er daran, sich aus einer anderen Horde einen Partner zu holen. Darauf ist nun sein Streben gerichtet und es wird verwirklicht, sobald sich Gelegenheit bietet.

Das Verhalten Tulugs war recht typisch für diese Altersstufe. Er liebte es zwar, abends zur Gitarre zu greifen und zu singen. Aber für die Scherze, die Bun Ma mit den Meaumädchen trieb und an denen ein junger Mann wie Tulug Gefallen finden sollte, hatte er gar kein Verständnis. Das sexuelle Leben spielt bei den Phi Tong Luang sicherlich keine wesentliche Rolle. Vor allem ist es niemals Gegenstand des Nachdenkens oder Triebkraft zu besonderen Taten, noch Gegenstand der Phantasie.

Diesem Verhalten der heranwachsenden Jugend entspricht die Tatsache, daß von einem »Gegensatz zwischen den Generationen« bei den Phi Tong Luang nicht gesprochen werden kann. Ist ihr doch jedes Auflehnen gegen die Autorität der Eltern fremd, jeder Ehrgeiz nach Verbesserung des Bestehenden, jedes Besserwissenwollen und jede Überheblichkeit. Dies alles sind Erscheinungen, die unzweifelhaft einer höheren Entwicklung vorbehalten bleiben.

Ein Mädchen heiratet gewöhnlich bald nach der ersten Menstruation und findet dann ihre Bestimmung als Frau und Mutter und als Versorgerin der Familie, ohne sich erst damit gedanklich auseinanderzusetzen. Wir konnten beobachten, daß sich die jungen Mädchen, auch wenn sie mit anderen Horden zusammentrafen, immer und ganz selbstverständlich bei den Frauen aufhielten, während die Knaben schon mit 12 bis 14 Jahren sich fast ausschließlich mit den Männern abgaben. Es scheint mir bei den Phi Tong Luang nicht üblich zu sein, daß sich junge Leute verschiedenen Geschlechtes zusammen unterhalten, wenn eine künftige Heirat nicht in Frage kommt. Ich habe jedenfalls kein »flirtendes« Paar gesehen, und auch die Meau äußerten sich oft mit einem kleinen Lächeln auf den Lippen über die »kalte Natur« oder die »große Zurückhaltung«, die den Urwaldmenschen in diesem Belange eigen wäre. Allerdings konnte aus dem Munde junger Meau, denen Temperament und Liebessehnsucht nur so aus den Augen leuchtet, kaum ein anderes Urteil erwartet werden. Weder sie noch wir haben in die Herzen der scheuen Urwaldmenschen hineingesehen, die in den Dingen der Liebe besonders zurückhaltend sind.

Die geringe individuelle Verschiedenheit, die wir an der Hand unserer Beobachtungen und der von den Phi Tong Luang gemachten Zeichnungen feststellen konnten, tritt auch in der Erziehung der Kinder zutage, die niemals auf ernstliche Schwierigkeiten stößt. Von einer aktiven Erziehung in unserem Sinne kann naturgemäß nicht gesprochen werden, sondern viel eher von einer Aufzucht, die sich nebst der Fürsorge für den Körper auf ein unbewußtes »Beispielgeben« beschränkt. Dieses unbewußte Übernehmen der Denkungs- und Handlungsweise der Erwachsenen, die Erziehung durch Beispielgeben, finden wir bei diesen primitivsten aller heute lebenden Menschen in reinster Form und mit den praktisch besten Erfolgen.

Strafen und Belohnung, höhere Schulung und bewußte Einflußnahme, die Errichtung von erstrebenswerten Idealen und heldischen Vorbildern, Erziehung zur Willenskraft und Selbständigkeit – dies alles sind nur zusätzliche Maßnahmen, die, je nach der Weite und Tiefe des Weltbildes eines Volkes, mehr oder weniger notwendig sind. Die Madonna des Urwaldes aber hält ihr Kind in den Armen und lächelt mich an, wenn ich sie frage, was sie für ihr Kind erstrebt. Soll es gehorsam, klug, mutig, fleißig sein? Soll es dereinst große Taten vollbringen und Werke schaffen? Sie lächelt nur und sagt: »Es soll mir bleiben und nicht sterben.« Wo täglich tausendfältige Gefahren drohen, wo es keinen sicheren Schutz gibt für das nackte Leben, kennt die Mutter kein anderes Bestreben, als die Erhaltung ihres kostbarsten Besitzes, des Kindes.

So wachsen diese Menschenkinder auf nach den unerbittlichen Gesetzen der Natur, deren Werden, Sein und Vergehen hingenommen wird, wie das Schicksal selbst.

Die Familie ist vaterrechtlich organisiert. Die Abstammung wird nach der männlichen Linie gerechnet, verheiratete Frauen gehören zur Familie ihres Schwiegervaters, verheiratete Söhne bleiben mit Frau und Kind bei ihren Vätern. Die Horde ist keine besonders organisierte Gemeinschaft, sondern stellt die natürliche Großfamilie dar. Vereinzelt mag sie 10 bis 12 Köpfe zählen, sie teilt sich aber meist nach Kleinfamilien auf, da es leichter ist, für eine geringere Anzahl Menschen in der Umgebung eines Lagers genügend Nahrung zu finden. Charakteristischerweise fehlt der Ausdruck für Groß- und Kleinfamilie in der Phi-Tong-Luang-Sprache, meyum bedeutet lediglich Horde, gleichgültig, aus wie vielen Kleinfamilien sie sich zusammensetzt. Eine Horde, die aus mehreren Kleinfamilien besteht, lagert nicht durcheinander, sondern jede Kleinfamilie baut sich einen eigenen Windschirm. Meist jedoch bildet die Kleinfamilie für sich eine Horde, wandert allein und trifft nur ab und zu mit den anderen zusammen.

Das Oberhaupt oder der Führer jeder wandernden Horde ist der Mann – niemals eine Frau –, der sich durch Alter und besondere Eignung auszeichnet, seine Macht ist jedoch nicht allzu groß. Wenn z. B. ein Mitglied einer Horde mit dem Entschluß des Führers nicht einverstanden ist, steht es ihm frei, sich loszusagen und allein oder mit anderen eine neue Horde selbst zu gründen. Es soll dies aber praktisch sehr selten vorkommen. Nach dem Tode des Oberhauptes übernimmt der nächste geeignete Mann ohne weitere Zeremonien von selbst die Führung. Zur Beschlußfassung über wichtige Angelegenheiten zieht der Führer der Horde alle Erwachsenen beider Geschlechter zu Rate und beschließt einvernehmlich mit diesen, was zu tun ist. Wenn jedoch z. B. ein Teil dafür ist, das Lager abzubrechen, der andere dagegen, bleiben die einen hier, die anderen wandern weiter. So kann man wohl von einer Machtbefugnis kaum sprechen, praktisch macht jeder was er will. Da aber der einzelne im Dschungel hilflos ist, so bleiben schon aus Selbsterhaltungstrieb die Mitglieder einer Horde beisammen. Es macht sich auch der Mangel jeglicher Exekutive des Führers kaum bemerkbar, da Differenzen immer leicht im gütlichen Wege bereinigt werden.

Gemeinsame Sippen- oder Stammesmerkmale, wie Tatauierungen, Kulte oder religiöse Feste, Altersklassen oder Geheimbünde, Gliederung nach dem Stand sind unbekannt, ebenso Blutsbrüderschaft und Adoption. Versammlungen werden nicht einberufen, das Oberhaupt der Horde bespricht die zu erörternden Angelegenheiten am abendlichen Feuer mit allen Mitgliedern des Lagers.

Zeichenerklärung siehe Anhang

Eine Verteidigungsorganisation ist nicht vorhanden. Die Phi Tong Luang besitzen von Haus aus keine Waffen und führen keine Kriege, jede aktive Selbstverteidigung ist ihnen fremd. Nur schleunige Flucht ist ihre Rettung. Auf den Pfiff der Alarmpfeife (siehe Musikinstrumente) fliehen sie wie das scheue Wild des Waldes.

Es besteht keinerlei Eigentumsrecht des einzelnen auf Grund und Boden. Jede Horde besitzt aber ein bestimmtes Wandergebiet. Die Fruchtbäume, Palmen, Bambusse und die Tiere des Waldes innerhalb dieses Gebietes gehören allen Mitgliedern der Horde gemeinsam. Wenn eine fremde Horde aus einem entfernten Gebiet einwandern will, muß die Horde des neuen Gebietes erst um Erlaubnis gefragt werden. Diese wird niemals verweigert, wenn keine Kranken bei der neuen Horde mitgeführt werden. In diesem Falle muß sie weiterziehen. Die fremde Gruppe erhält das Aufenthaltsrecht ohne jede Entschädigung.

Das Eigentumsrecht des einzelnen beschränkt sich auf wenige persönliche Dinge, wie Messer, Tabakpfeifen, Musikinstrumente, Schmiedgeräte, Speere, Feuerzeug und Kleidungsstücke. Diese Gegenstände werden mit keinem Eigentumszeichen versehen und gehören dem der sie hergestellt oder erworben hat. Über die gesammelten Lebensmittel hat zwar der Finder freies Verfügungsrecht, doch teilt er sie immer mit denen, die weniger oder nichts erbeuteten.

Ein Darlehen kommt in Form von Lebensmitteln vor, muß aber nur dann zurückgegeben werden, wenn der Schuldner Überfluß hat. Die Erfahrungen mit Lao und Bergvölkern haben die Phi Tong Luang mit der Zeit das Eigentumsrecht anderer achten gelehrt und für erhaltene Lebensmittel, wie Reis, Schweine oder Tabak erbringen sie immer, wenn auch oft erst nach längerer Zeit, die ausbedungene Gegenleistung.

Abb. 75. Die Anführer der Katschintänzer in ihren alten Prachtgewändern, gezückte Schwerter in den Händen

Abb. 76. Mit diesem primitiven Webstuhl stellen die Katschinfrauen mit uralten Runenmustern versehene Baumwollstoffe her

Abb. 77. In anmutiger Haltung stillt die junge Katschinfrau ihr Kind

Abb. 78. Alte Katschinfrau mit schön getriebenem Ohrgehänge aus Silber

Abb. 79. Ein weißer Gibbon lugt neugierig aus dem dichten Laubwerk eines wilden Tamarindenbaumes zu uns herab

Es gibt kein Erbrecht, da nichts vorhanden ist, was vererbt werden könnte, denn was persönliches Eigentum des Toten war, wurde zur Leiche gelegt. (Siehe Kapitel Leben des Individuums). Testamentarische Verfügungen über persönliches Eigentum kommen nicht vor.

Es war außerordentlich schwierig, Näheres über das Rechtsverfahren bei Verbrechen zu erfahren, da wir diesbezüglich keine Beobachtungen machen konnten, dem Gewährsmann aber die Begriffe Blutrache, Mord, Raub, Brandstiftung, Notzucht und Verleumdung lange nicht verständlich zu machen waren. Da es in der Phi-Tong-Luang-Sprache an entsprechenden Ausdrücken fehlt, mußten sich die Dolmetsche weitläufiger Umschreibungen bedienen. Dann hieß es immer: »Das kommt nicht vor.«

Bei der Bestrafung von Vergehen bestimmt das Oberhaupt der Horde nach eigenem Ermessen die Höhe und Art der Entschädigung. Im Falle von kleineren Diebstählen übernimmt der Geschädigte oft selbst die Rolle des Richters, redet dem Täter ins Gewissen und verlangt eine Entschädigung. Als schwerste Buße gilt die Hergabe des Feuerzeuges, vor allem geschädigten Frauen wird es zugesprochen.

Wenn dem Schuldigen etwas zustößt, so betrachtet man es als die Strafe der Geister, in denen man gerechte Richter erblickt. So wurde uns folgender Sachverhalt berichtet: »Ein Bursche hatte mit zwei Mädchen verkehrt. Da wendeten sich die Väter der Mädchen an das Oberhaupt der Horde. Dieser ließ den Übeltäter kommen, redete ihm ins Gewissen und bestimmte, da dieser einen Speer besaß, daß er einen Bär oder ein Wildschwein den Eltern der Mädchen als Entschädigung zu geben habe. Der Täter traf auf einen Bären, wurde aber von diesem getötet, was als Racheakt der beleidigten Geister angesehen wurde. Hätte er kein Wild angetroffen, so hätte er Matten flechten oder den Eltern eine andere Entschädigung übergeben müssen.« – Widerspenstige oder rückfällige Übeltäter werden aus der Horde ausgestoßen und müssen trachten, das Leben allein zu fristen. Auf meine Frage, was geschieht, wenn der Ausgewiesene sich weigert dem Urteilsspruch Folge zu leisten, erhielt ich die Antwort, daß dies nicht vorkäme. – Der Tatbestand eines Vergehens wird an Hand von Zeugen festgestellt.

Eid, Gottesurteile oder Ordale bis auf das auf Seite 158 beschriebene gibt es nicht, ebensowenig Prügelstrafen, Freiheits- oder Todesstrafe. Was die Bestrafung bei Totschlag anlangt, konnte sich weder ein Meau noch ein Phi Tong Luang erinnern, daß ein solcher vorgekommen sei. Man würde den Täter in diesem Falle aber bloß dadurch bestrafen, so meinte der Häuptling einer Horde, daß man ihm die Opferung eines Schweines auferlegte. Und zwar müßte dieses Schwein in geröstetem Zustand neben den Toten gelegt und der Seele des Toten dargebracht werden.

Bei Körperverletzung hat der Täter den Geschädigten bis zur völligen Wiederherstellung (im Falle von dauernder Krüppelhaftigkeit auf Lebenszeit) zu verpflegen und für ihn zu sorgen. Er wird von diesem Tag an als zur Familie des Täters gehörig betrachtet.

Die religiösen Vorstellungen der Phi Tong Luang sind von einem Seelenglauben beherrscht, der den Seelen der Verstorbenen günstige oder ungünstige Einwirkungen auf das Schicksal der Menschen zuschreibt. Die Seele verläßt den Körper 3 bis 4 Tage nach dem Tode. Die Seele böser Menschen verwandelt sich in einen Tiger und folgt den Wildschweinen und Hirschen durch den Dschungel. Die Seele ist unsterblich und fährt, falls der Tiger stirbt, in einen anderen Tiger.

Der Glaube an die Verwandlung der Totenseele in ein reißendes Tier findet sich auch bei Nachbarvölkern der Phi Tong Luang. Vor allem bei den Loa, Tin und Kamuk. Möglicherweise ist die Vorstellung daher bei den Urwaldnomaden nicht autochthon.

Die Seele eines bösen Menschen heißt mla und kann auf verschiedene Weise Schaden anrichten. Die Seele eines guten Menschen wird mla te genannt und weit weniger beachtet, da sie nicht schadet – ja sogar oft den Menschen hilft. Geopfert wird nur der bösen Seele, und zwar nur dann, wenn sie sich durch ein eingetretenes Übel bemerkbar gemacht hat. Erkrankt ein Mensch, so hat mla die Krankheit verursacht. Man opfert ihr morgens und abends Lebensmittel und verläßt dann den Platz, an dem man krank wurde. Das Opfer muß vom Kranken selbst dargebracht werden und unterbleibt, solange dieser zu schwach ist, um sich zu bewegen. Sobald dieser jedoch halbwegs kriechen kann, legt er die Opfergaben etwa 15 Schritt vom Lager auf den Boden hin.

Die Seelen sind unsichtbar, es wird ihnen aber die Gestalt von Menschen zugeschrieben. Eine eingehendere Vorstellung einer Seelenwanderung ist nicht bekannt. Doch glaubt man, ebenso wie die Meau, daß die Seele den Menschen im Schlafe verläßt und dann im Dschungel umherirrt. Was die Seele bei diesen Wanderungen erlebt, erscheint dem Schlafenden im Traume.

Über das Verweilen jener Totenseelen, die sich nicht in Tiger verwandeln und den Menschen nicht feindlich gesinnt sind, konnte ich nichts Näheres in Erfahrung bringen. Sicher ist, daß es kein »Land der Seelen«, kein Paradies oder Totenreich gibt, daß der Körper des Menschen nicht wieder aufersteht und man keine Vergeltung nach dem Tode erwartet.

Außer diesen Totenseelen gibt es aber noch böse Geister, die dkat und baa, und gute Geister, die gruray genannt werden. Eine besondere Hierarchie oder bestimmte Betätigungsgebiete der einzelnen Geister gibt es nicht, sie werden alle als die Hüter der Sitte und Ordnung betrachtet. Sie sind zum Unterschied von den Seelen sterblich und »vermehren sich wie die Tiere«, haben aber unsterbliche Seelen, die nach ihrem Tode im Dschungel umherschweifen. Bildliche Darstellungen all dieser Wesen, Idole oder Götterbilder gibt es nicht. Alle Geister halten sich im Dschungel und vor allem in gewissen Bäumen auf. In ganz großen Urwaldstämmen leben oft mehrere von ihnen, man zeigte mir auch einen Baum, der von einer ganzen Geisterfamilie, Vater, Mutter und drei Kindern, bewohnt sein sollte. Im Wasser, in Felsen oder Bergen wohnen keine Geister. Die dkat leben an bestimmten Stellen des Waldes, besonders auch in Bachbetten, sehen wie kleine Hunde oder Katzen aus und schaden den Menschen wo sie nur können. Durchquert ein Mensch den Aufenthaltsort eines dkat, so muß er sterben. Die Phi Tong Luang meiden daher diese Plätze, von denen sie wissen oder vermuten, daß sie der Sitz von bösen Geistern sind. Sind sie aber aus irgendeinem Grund gezwungen, sich doch in der Nähe aufzuhalten, rösten sie Wurzeln und opfern sie den dkat, indem sie sie vor deren Wohnung legen und bitten, sie von allem Übel zu verschonen. Wenn aber das Lager in Unkenntnis dessen, daß in der Nähe böse Geister hausen, aufgeschlagen wird, dann melden sich diese, indem sie den Menschen nachts in den Träumen erscheinen. Da verspricht der Schlafende ihnen Opfer zu bringen und bittet sie fortzugehen. Am nächsten Morgen bringt er das Opfer dar, bricht sofort das Lager ab und wandert weiter.

Die Bemerkung eines Phi Tong Luang, daß »Elefanten die dkat nicht zu fürchten hätten«, deutet darauf hin, daß diesen bösen Geistern keine übernatürliche Allmächtigkeit zugeschrieben wird, sondern ihre Kräfte begrenzt erscheinen.

Die baa halten sich in Hirschen, Moschustieren, Wildschweinen und Bären auf und verursachen dann dem Menschen, der vom Fleisch solcher Tiere gegessen hat, Leibschmerzen.

Auch die gruray, die guten Geister, halten sich in Bäumen auf. Man erkennt sie daran, daß sie die Menschen nicht belästigen und nicht töten, sondern sie beschützen und ihnen helfen, z. B. viele Nahrungsmittel zu finden. Zweimal im Tage wird diesen Schutzgeistern geopfert, indem man vor der Mahlzeit einen Teil der Speise – z. B. ein Häufchen gerösteter Wurzeln – auf ein Blatt und dieses auf eine flüchtig geflochtene Bambusunterlage legt (Abb. 60) und das Ganze neben das Lager stellt. Der Opfernde – es kann jedes Hordenmitglied sein – wendet sein Antlitz gegen den vermeintlichen Aufenthaltsort der Geister, legt die Hände über der Brust flach gegeneinander, bewegt sie ununterbrochen auf und ab und trägt dabei sein Anliegen vor, ohne sich bestimmter Formeln zu bedienen. Etwa »Der Vater geht in den Dschungel, um die Mutter zu suchen, und bittet euch, ihr guten Geister, daß ihr ihm helfen möget sie zu finden«. Dann verläßt er den Ort der Opferung, und das Opfer bleibt liegen. Es wird niemals von den Phi Tong Luang gegessen, auch wenn es ein Schwein oder ein anderer wertvoller Bissen sein sollte. Brandopfer sind unbekannt, auch wird das Opfer nicht durch symbolische Handlungen oder an bestimmten Opferplätzen dargebracht. Priester, deren Aufgabe es ist, die Geister zu verehren und einem bestimmten Kult zu huldigen, gibt es nicht.

Außer dem bereits erwähnten Verbot Pflanzungen anzulegen und dem strengen Verbot von Inzest, vorehelichen und außerehelichen Geschlechtsverkehr, gibt es keine Tabu.

Totem und Speiseverbote sind unbekannt.

Die Phi Tong Luang kennen weder schwarze noch weiße Magie, noch Medizinmänner, Amulette oder Talismane. Man glaubt aber, daß unter den Nachbarvölkern viele mächtige Magier leben, denen die Geister der Phi Tong Luang untertan sind und die diese ausschicken, um den Phi Tong Luang Unheil zu bringen. Am meisten Schadenzauberer vermutet man unter den Yao.

Auch den Lao schreibt man böse Zauberkräfte zu und sieht in deren Auswirkungen nicht selten die Todesursache. So sollen in dem an der französischen Grenze gelegenen Laodorf Ban-Mo-Menschen leben, die den Phi Tong Luang böse Geister nachsenden, um sie zu töten. Selbst wenn ein Phi Tong Luang von einem Tiger gerissen wird, gibt man häufig einem Lao die Schuld, der den Geist des Tigers beauftragt habe, ihn zu verfolgen.

Stets werden dem Tode derlei Ursachen zugeschrieben, niemals aber eine natürliche.