|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Es gehört zu den eigenartigsten Erlebnissen des Forschers, inmitten von Hochkulturvölkern auf Splitter eines uralten primitiven Volkes zu stoßen, das Jahrtausende der Entwicklung überstanden und trotzdem seine ursprüngliche Eigenart bewahrt hat. Es lockt nicht nur die Tatsache, daß er durch sein Studium der primitiven Völker zur ältesten Menschheit finden kann, sondern auch ein innerstes Bedürfnis, in die Seele dieser Menschen einzudringen und in ihr die Grundpfeiler des menschlichen Daseins zu erkennen. Um aber dem Wesen und der Vorstellungswelt eines Volkes näherzukommen, braucht man seine Hilfe. Diese zu erlangen, Vertrauen zu gewinnen, die Leute zum Erzählen zu bringen, das ist eine reizvolle Aufgabe, die mich durch die Notwendigkeit vorsichtigen Kontaktsuchens, einfühlender Anpassung, Ausdauer und Geduld und schließlich auch durch die Freude an der endlich errungenen »Beute« immer an eine Art Jagd erinnert.

Wir mußten mit größter Vorsicht an die Arbeit gehen. Doch Tagebücher reihten sich an Tagebücher, und das Leben der scheuen Nomaden wurde uns immer vertrauter.

In anthropologischer Hinsicht konnten wir feststellen, daß das negritische Element, von dem andere Forscher berichtet hatten, völlig fehlt. Die Rassengrundlage ist zweifellos weddid. Schon die Gegenüberstellung eines typischen Negritos mit einem Moken, der diese alte Rasse verkörpert (Abb. 19 und 20), macht dies ersichtlich. Wir finden bei diesen Typen einen mesokephalen Schädel, eine mäßig hohe Stirn, starken Bartwuchs, schmale Lippen und einen durchaus nicht negroiden Mund. Auf den ersten Blick ist das wellige Haar auffallend, das sich grundlegend von dem negritischen Kraushaar unterscheidet. Die Nase ist primitiv tief gesattelt, zeichnet sich aber durch eigenartig feine und geschwungene Nasenflügel aus; die Augen sind klein, ohne Spur einer Mongolenfalte oder auch nur einer schweren Deckfalte. Bei den Kindern fehlt der Mongolenfleck. Die Hautfarbe ist dunkelbraun. Die Körpergröße ist gering, ohne die Pygmäengrenze zu erreichen. Die Gestalt ist grazil aber muskulös.

Diese älteste Rasse, die noch häufig deutlich zutage tritt, ist im Laufe der Jahrtausende vielfach überlagert worden. Heute kann man nicht mehr von einer einheitlichen Rasse der Moken sprechen. Man trifft mittelgroße Typen neben kleinwüchsigen Typen, mesokephale neben brachykephalen, Mongolenfalten neben weddiden Augen innerhalb einer Gemeinschaft. Außer der weddiden Grundlage und dieser palämongoliden Schicht findet man aber auch häufig Merkmale, die auf eine Vermischung mit Malaien und Chinesen hinweisen.

Das Volk wird von den Burmesen »Selung« genannt, nennt sich aber selbst Moken, ein Name, der aus den Worten »oken« = Salzwasser und »lemo« = tauchen entstanden ist und soviel bedeutet wie »ins Meer getaucht«. Auf dem Meere spielt sich das Leben dieser Nomaden ab. Zehn bis dreißig Boote schließen sich zu einer »kabang« zusammen. So wandern die Familien gemeinsam von einer Insel zur anderen, ziehen ihre Kinder in den Booten auf, essen und schlafen darin und verlassen sie nur, um auf Nahrungssuche zu gehen. Auch wenn sie in der Monsumzeit in einer geschützten Bucht Zuflucht suchen und einige Familien sich kleine Hütten aus Bambus und Blättern erbauen, bleiben viele von ihnen in den an den Strand gezogenen Booten wohnen.

Diese sieben bis acht Meter langen Boote sind sehr eigenartig und geschickt gebaut. (Abb. 8.) An den Seiten eines durch abwechselndes Durchtränken mit Wasser und Erhitzen über einem Feuer und gleichzeitiges Eintreiben von Querbalken ausgeweiteten Einbaumes sind breite Wellenbrecher aus den korkleichten Rippen der Yinganpalme angebracht. Über die Ruderbänke wird gespaltener Bambus gelegt und darüber ein Dach aus zusammengenähten Blättern der Steinnußpalme befestigt. Darunter leben die Menschen in gleicher Weise wie in den Hütten. Hier wie dort wimmelt es von Ungeziefer aller Art, liegt Unrat aufgehäuft und stinkt es nach verfaulten Fischen und Speiseresten.

Das Leben der Moken ist ausschließlich auf das Sammeln von Nahrungsmitteln eingestellt und richtet sich nach dem Verlauf der Gezeiten. Sobald die zurückströmenden Fluten des Meeres den sandigen Strand und das weite Riff freigelegt haben, eilen Frauen und Kinder mit kleinen Körben hinaus und sammeln Krabben, Austern, Schnecken, Muscheln, Wasserasseln und Wattwürmer. Den Kleinen bereitet diese Beschäftigung einen großen Spaß, sie spielen dabei und jubeln, wenn ihnen ein guter Fang gelingt. Knaben waten vorsichtig durch das seichte Watt und speeren kleine Fische, die unter Korallen versteckt die Flut erwarten. Die Männer aber sind in einem oder zwei Booten draußen auf dem Meer. Sie stehen im Boot, den Fischspeer in der Hand, und spähen nach Beute aus. Plötzlich stürzen sie sich ins Wasser, bilden eine Kette und treiben schwimmend die Fische vor sich her. Von Zeit zu Zeit tauchen sie, die Speere in der Rechten, unter, und einer nach dem andern streift dann seine aufgespießte Beute im nachfahrenden Boote ab. (Abb. 10.)

Es ist eigenartig, daß diesem Volke, das fast ausschließlich vom Ertrag des Meeres abhängt, jede höhere Art der Fischerei unbekannt ist. Sie stellen weder Fischzäune noch Netze oder Reusen her und verwenden nicht einmal Angelhaken, obwohl sie bei ihren Nachbarn, den Burmesen und Malaien, die verschiedensten Fischereimethoden angewendet sehen.

Langsam rollt die Flut heran und vertreibt die eifrigen Sammler und Fischer. Sie gehen heim, kochen, essen und ruhen. Dann machen sich die Männer an den Bootsbau, denn ein Mokenboot muß jedes Jahr erneuert werden, da es bald morsch und den großen Anforderungen nicht mehr gewachsen ist. Bei Hochflut, wenn das Watt den Tisch nicht gedeckt hat, rudern Frauen und Kinder auf die benachbarten Inseln und bringen wilde Früchte, Beeren und Wurzeln heim (Abb. 15), während die Männer im Dschungel Streifzüge nach wildem Honig unternehmen. Gelegentlich wird diese Kost durch Schildkröten und erjagte Wildschweine bereichert.

So vergeht der Tag und läßt nicht viel Zeit für andere Dinge. Die Moken leben wie die Vögel, die im Walde Nahrung suchen. Ein Moken sagte zu mir: »Wenn die Sonne aufgeht und alles im Licht erstrahlt, dann freuen wir uns. Stirbt die Sonne aber am Abend und breitet sich überall die Finsternis aus, dann sind wir traurig.« Der Vogel singt frühmorgens, geht auf die Futtersuche und kehrt abends bei Sonnenuntergang ruhig auf seinen Schlafbaum zurück. So sitzen auch die Moken, sobald der Westen rot und gold erglüht, still zusammengekauert vor ihren Hütten. Frauen und Männer halten ihre kleinen Kinder im Arm, die großen spielen daneben, leise und schon müde. Oder man laust sich noch gegenseitig die Haare. Dann legen sie sich in ihre Hütten oder Boote, irgendwie zusammengerollt, während ein qualmendes Feuer nachtsüber die lästigen Mücken verscheucht.

Katschät, der alte Schamane, einer meiner besten Gewährsleute, saß Tag für Tag bei uns im Lager. Anfangs war er sehr schwer zugänglich. Wenn wir uns über religiöse Dinge unterhielten und ich Fragen nach der Entstehung der Erde, der Sonne und Sterne oder über die Herkunft seines Volkes einflocht, sagte er immer: »Wie sollen wir Moken das wissen, das weiß doch kein Mensch.« Dabei lächelte er vergnügt über seine Unwissenheit. Seiner Behauptung, daß sein Volk keine Vorstellungen über derlei Dinge besäße, konnte ich nicht recht Glauben schenken.

Da kam eines Tages unser Dolmetsch mit der Nachricht zu uns ins Lager, daß er im Dorfe das Gespräch einiger alter Männer mitangehört hatte, die dem Schamanen einschärften, mir nur ja nichts über ihre Geister zu erzählen. Man könne nicht wissen, was ich vorhabe. Seit dieser Zeit ruhte ich nicht, bis ich Einblick in die religiösen Vorstellungen der Moken gewonnen und auch eine Menge Märchen und Sagen erfahren hatte. Diese ergaben, daß zwar das Wissen der Moken nicht groß, ihre Vorstellungswelt aber bestimmt nicht so klein ist, wie es mir der Schamane weismachen wollte.

Es liegt in der Natur jedes Volkes, an unsichtbare Wesen zu glauben und sie für alles Gute und Böse, das über das menschliche Schicksal hereinbricht, verantwortlich zu machen. Selbst neben ausgesprochen monotheistischen Religionsformen, selbst bei Völkern mit hochentwickelten Riten und spekulativem Geistesleben werden wir immer einen mehr oder weniger ausgeprägten Geisterglauben finden. Schließlich ist ja unser »Aberglaube« auch nichts anderes, als ein Überbleibsel des menschlichen Bedürfnisses nach geheimer Kräfte Walten. Wird dieses Bedürfnis nun durch keinerlei Erkenntnis eingeschränkt, so ergeben sich die Formen eines primitiven Geisterglaubens, wie er sich auch bei den Moken vorfindet. Seit Jahrhunderten von hinduistischen, buddhistischen und islamitischen Völkern umklammert, haben sich die Moken dennoch ihre einfache Religion erhalten. Sie kennen kein höchstes Wesen, dessen Schöpferkraft und Vollkommenheit sie anbeten Der Missionar White schreibt in seinem Buch über die Selung (London 1922), daß die Moken an einen Hochgott namens »Thida« glauben. Dasselbe behauptet Carrapiett (W. J. S. Carrapiett »The Salons« Ethnographical Survey of India Burma Nr. 2, Rangoon 1909). Wir konnten aber eindeutig feststellen, daß ein Hochgott nur den Moken in unmittelbarer Nähe von Mergui bekannt ist, die in engem Kontakt mit den Burmesen stehen. Von letzteren haben sie den Namen Buddha gehört und ihn etwas verändert in ihre Sprache aufgenommen.. Die »Katoy« sind es, die guten und bösen Geister, die Tod, Krankheit, Meeresstürme, Blitz und Donner und Mangel an Nahrungsmitteln verursachen oder den Menschen von allen diesen Übeln verschonen. Die bösen Geister spielen eine besonders große Rolle, da die Angst vor ihnen den Menschen völlig beherrscht. Der Moken vermeidet es, von ihnen auch nur zu sprechen, weil er glaubt, dadurch ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Auch die Vorstellung über ihr Aussehen ist eine sehr ungewisse und scheint die Moken nicht sehr zu beschäftigen. Keiner konnte oder wollte mir einen Geist aufzeichnen. Sie meinten nur, daß die Geister wie Menschen aussähen, nur einige hätten die Augen im Rücken oder mitten im Körper.

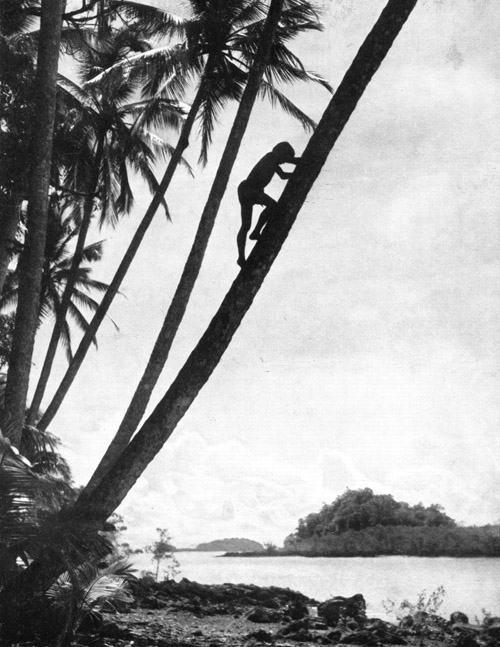

Abb. 6. Inselparadies der Meernomaden. Ein Moken erklettert eine Kokospalme, um grüne Nüsse zu ernten

Abb. 7. Mokenboote in einer geschützten Bucht vor Anker. In diesen Booten leben die Eingeborenen das ganze Jahr hindurch

Abb. 8. Ein an den Strand gezogenes Mokenboot. Es besteht aus einem über Feuer ausgeweiteten Einbaum, dem seitlich Wellenbrecher angesetzt sind

Abb. 9. Mokenfamilie auf Nahrungssuche: Der Mann springt ins Wasser, um nach Austern zu tauchen

Abb. 10. Der Moken speert den Fisch unter Wasser und taucht nun mit seiner Beute auf

Abb. 11. Badendes Mokenmädchen

Doch sorgen sie dafür, daß die Geister einen Wohnsitz erhalten. Wenn der Baum »Dulang« zu Beginn der trockenen Jahreszeit blüht, werden zwei über fünf Meter hohe Pfosten geschnitzt, die »Lobong« heißen und neben einem kleinen Tempel aufgestellt. Der Schamane ruft die guten Geister an und verspricht ihnen Opfer, um sie zu bewegen, in den schönen Pfosten ihren Wohnsitz zu nehmen. In gleicher Weise werden den bösen Geistern zwei kleinere Pfosten »zur Verfügung« gestellt. Der Platz heißt nun »Papadu«, Tempel, und hier werden nun immer die Opfer dargebracht, um die Geister dienstbar und hilfsbereit zu erhalten. Auf mancher einsamen Insel kann man mitten im Dschungel diese »Lobong« stehen sehen, die, auch wenn die Insel für immer verlassen wird, nicht entfernt werden dürfen, bis sie vermodern und verfallen.

Auch an unserem Strande erhoben sich zwei mächtige Pfosten zum Himmel. (Abb. 17.) Sie erinnerten in ihrer Form und den gemalten Ornamenten an die Schnitzereien Melanesiens. Als Wahrzeichen der Kultur der Moken wollten wir sie für unsere Museumssammlung erwerben. Doch wir hatten die Moken durch unsere Fragen nach den Geistern so mißtrauisch und ängstlich gemacht, daß nicht daran zu denken war, auch noch ihren guten Geistern die Wohnsitze zu rauben. Wenn meine Frau, um die materielle Kultur aufzunehmen, zwischen den Hütten und Booten umherging, zeichnete und schrieb, wenn wir Messungen durchführten und photographierten – alles erregte den Unmut der Moken. Auch unser Interesse für die Kinder beunruhigte sie sehr, da sie der Meinung waren, wir wollten diese rauben, um sie als Sklaven zu verkaufen.

Während sonst alle Völker, mit denen wir uns beschäftigten, uns erst nach längerem Aufenthalt ihr Vertrauen schenkten, so war bei den Moken gerade das Gegenteil der Fall. Je länger wir mit ihnen lebten, desto unzugänglicher wurden sie.

Täglich kam der Malaie zu uns ins Lager, um uns mitzuteilen, daß schreckliche Unwetter bevorstünden und wir so bald als möglich abreisen müßten. Er berichtete auch, daß er die Moken jeden Abend beruhigen müsse. Seitdem sie gehört hatten, daß wir Mokenschädel erwerben wollten, fürchteten sie, wir würden ihnen zur Erleichterung unserer Arbeit die Köpfe abschneiden. Sie hielten die Nächte hindurch Wache, und die Männer wagten auch bei Tage nicht, das Dorf längere Zeit zu verlassen. Sie kamen auf diese Weise nicht zum Fischen und schon gar nicht zum Zinnwaschen, was den Malaien, der seinen Ertrag nicht wachsen sah, begreiflicherweise wenig freute.

Auch unsere Bootsleute wollten fort, da sie ihre Lebensmittelvorräte verzehrt und nun nichts mehr zu essen hatten. Petjen wieder aß soviel Opium, daß er zu keiner Arbeit mehr zu brauchen war. Hassan, unser »Cookboy« aber litt an Heimweh und machte alles verkehrt. Skorpione, Sandfliegen, Mücken und Käfer quälten uns, und schwere Regengüsse durchnäßten unsere kostbaren Agfafilme. Dazu trug eines Tages Enty, unser Dolmetsch, eine derartig schlechte Laune zur Schau, daß ich ihn wegen mangelnder Aufmerksamkeit zur Rede stellte. Da teilte er mir sein Unglück mit: »Madame ist über meine ausgestreckten Beine gestiegen, als ich im Gespräch mit dir am Boden saß. Nun werde ich meine Mannbarkeit verlieren, und alle lachen mich aus!«

So hieß es überall Befürchtungen zerstreuen, Sorgen glätten, und kleine Unannehmlichkeiten aus dem Weg räumen, die das Leben mit verschiedengearteten Menschen und so scheuen Eingeborenen mit sich brachte.

Als wir eines Morgens erwachten, lagen die kleinen Hütten am Strande still und verlassen da, die Boote waren verschwunden, und leise plätscherten die Wellen über den Sandstrand, den kein fröhliches Kinderlachen mehr belebte. Die Moken hatten sich gegen unser Eindringen mit der einzigen Waffe zur Wehr gesetzt, die ihnen geläufig ist: Der Flucht. Nur vier alte Männer waren zurückgeblieben und teilten uns mit, daß die anderen weggerudert seien und sie nicht wüßten, wann sie wiederkämen. Wir aber wußten nun, daß wir an anderer Stelle unser Glück versuchen mußten und setzten den Tag unserer Abreise fest.

Wir hatten nichts mehr zu verlieren und ließen uns in Verhandlungen wegen des Erwerbes der Tempelpfosten ein, nachdem wir den Plan des Malaien, sie des nachts einfach fortzuschaffen, höflich aber bestimmt abgelehnt hatten. Mit erschrockenen Gesichtern hockten Gonam, Kaya, Gudi und der alte Schamane vor uns, wiesen zuerst die Zumutung, die Pfosten zu verkaufen, entrüstet zurück, da die Geister sich gewiß an ihnen rächen würden, wenn sie sie ihrer Wohnstätte beraubten. Schließlich aber nannten sie eine hohe Summe als Kaufpreis, wohl um mich von meinem Vorhaben abzubringen. Ich aber nahm sofort an und zahlte das Geld aus. Ich glaube, die Leute hatten nie in ihrem Leben so viel Geld gesehen. Ohne den Moken Zeit zu lassen, ihren Entschluß zu ändern, gab ich meinen Burschen den Befehl, die Pfosten auszugraben. Da gebot der Schamane Einhalt und trat zum Tempel hin. Er steckte zwei Wachskerzen in eine der hölzernen Opferschalen, hielt eine Ansprache an die Geister und bat sie, nicht böse zu sein, er würde ihnen neue, noch viel schönere Behausungen errichten. Dann gab er die Erlaubnis, die drei Meter hohen Pfosten umzulegen. Ich ließ sie in je drei Stücke zersägen und sofort auf unser Boot schaffen. Stumm sahen die Männer unserem Treiben zu.

In der Nacht erwachten wir infolge eines fürchterlichen Gewitters. Ein Blitz nach dem anderen jagte hernieder, Donner rollten von allen Seiten und es krachte, daß man meinen konnte, die Erde berste auseinander. In strömenden Bächen peitschte der Regen unser Zeltdach und setzte im Nu unser ganzes Lager unter Wasser. Der Sturm jagte wie eine Furie die Regenschauer vor sich her, bog die Zeltstangen, daß sie nur so knirschten und riß die Stricke von den Zeltpflöcken los. Er schlug die nußartigen Früchte des Banyunbaumes herab, die wie Schüsse auf unser Zeltdach niederprasselten. Das Gewitter zog nicht wie sonst vorüber, sondern kam immer wieder von einer anderen Seite auf uns zu, die Wut der Elemente schien es nur auf uns abgesehen zu haben.

Auch am Morgen stürmte und regnete es weiter. Während wir unser verwüstetes Lager einigermaßen in Ordnung brachten, bemerkten wir gerade über unseren Köpfen einen großen morschen Ast lose im Gezweig des Banyunbaumes hängen. Er war etwa fünf Meter lang und vierzig Zentimeter dick – wie leicht hätte ihn der nächtliche Sturm auf uns herabschleudern können. Die Geister des Banyunbaumes hatten es gut mit uns gemeint!

Gegen Mittag kam Petjen und forderte uns auf, schnell ins Dorf zu gehen. Dort spielte sich ein unerwartetes Schauspiel ab. Vom schlechten Gewissen gepeinigt, hatten die Moken in dem furchtbaren Gewitter die Strafe der Geister dafür erblickt, daß sie uns die Tempelpfosten verkauften. In der Nacht waren einige Boote zurückgekehrt, und man hatte Kriegsrat gehalten. Dann hatten die Männer trotz des Unwetters im Dschungel zwei Bäume gefällt und zwei neue Pfosten geschnitzt. Binnen zwölf Stunden war diese schwere Arbeit vollbracht worden. Als wir nun ins Dorf kamen, waren die Moken eben dabei, die neuen Pfosten an dem Platz der alten neben dem Tempel in die Erde zu rammen. Hell war noch das frische Holz, doch genau so bearbeitet und bemalt wie die alten Pfosten, die nun schon im Laderaum unseres Schiffes ruhten und nicht als Vorlage dienen konnten. Denn nach uralter Überlieferung werden diese »Lobong« immer in der gleichen Weise hergestellt.

Und siehe, kaum strebten die neuen Pfosten in ihrer einfachen Pracht zum Himmel empor, legte sich der Sturm, der Regen hörte auf, und freundlich lächelte der blaue Himmel hinter den fliehenden Wolken hervor. Über dem Meere aber spannte sich von einer Insel zur anderen ein bunt schillernder Regenbogen.

Die Moken schritten sichtlich erleichtert den Hügel hinauf, auf dem der kleine Tempel stand und brachten in Blätter gehüllte Lebensmittel als Opfergaben. Der Schamane, der allein die Opfer darbringen darf, breitete sie auf zwei viereckigen, geschnitzten Opferschalen aus, die im Tempel auf einer kleinen Plattform standen, Die Opfer in der linken Schale gehörten für die Geister des linken, die der rechten Schale für die Geister des rechten Pfostens. Da gab es Berge von zerriebenen Wurzeln, Muscheln, eine Menge Früchte und Reis, auch vom Malaien zubereitete süße Fladen, gekochte Hühner und kleine Schüsseln mit Blut, Häufchen Opium, Reisschnaps, Wachskerzen, und in einer Ecke lehnte sogar eine Opiumpfeife, damit sich die Geister ihrer bedienen könnten. In dem Augenblick, da der Schamane die Kerzen entzündete, kamen die Geister über ihn. Er starrte vor sich hin, breitete die Arme aus, sein Körper verfiel in wilde Zuckungen und sank dann erschöpft in sich zusammen. Während er so auf der Plattform des kleinen Tempels neben den Opfergaben hockte, versammelten sich die Männer um ihn. Dann sprach er zu den guten Geistern: »Zürnet nicht mehr, daß wir die alten »Lobong« den Fremden gegeben haben. Sehet, wir haben Euch nun viel schönere gemacht und unser Bestes als Opfer dargebracht, um Euch wieder zu versöhnen. Nehmet unsere Gaben an, und beschützt uns fernerhin vor allen Gefahren …« So lauteten seine Worte, furchtsamem Herzen und kindlichem Gemüte entsprungen.

Es war unser letzter Tag auf Lampi Island. Wir brachen unsere Zelte ab, verpackten unser Hab und Gut und warteten auf die Flut, die uns und unser Schifflein forttragen sollte. Denn auch wir waren Nomaden und mußten immer weiter ziehen, um neue »Weidegründe« aufzusuchen.