|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Von Hauptmann Alfred Fritschi.

Seit zwei Tagen hatte die Patrouille Peking verlassen, um die Hauptstraße nach der Mongolei aufzuklären, an der sich allerlei Räubergesindel angesammelt hatte. Die Ebene des Sha-ho war noch in graue Schneewolken gekleidet, welche der scharfe Nordwind aus der gelben Sandebene der Wüste Gobi uns entgegentrieb. Wir hatten keine Einwohner zu fassen bekommen, denn schon von weitem war unser Anmarsch bemerkt worden, und alles war ausgerissen. Behutsam näherten wir uns einem großen Gebäudekomplex abseits der großen Straße. Die vier großen Karawansereien Große Herbergen., die etwa achthundert Kamelen und fünfhundert Karren Unterkunft bieten konnten, waren jedoch leer, nur einige Rudel wilder Hunde jagten unter kläglichem Geheul davon.

Schneidender Wind pfiff durch die zerrissenen Papierfenster, die gemauerten chinesischen Kang's Von unten heizbare Lager, die durch Auflage von Decken die chinesischen Betten darstellen., waren eingefallen, und hinter den halbzerbröckelten Mauern hatte der Schneesturm allerlei Abfall und Gerümpel zusammengefegt. Schußbereit beobachteten wir die Ausgänge, während ein Teil der Patrouille die Gebäude durchsuchte; nichts war zu finden, das Nest war öde und leer. Da machte mich mein neben mir haltender Bursche auf eine ganz dünne Rauchsäule aufmerksam, die aus dem letzten Gehöft emporstieg. Sehr richtig meinte er »wo Rauch aufsteigt, ist auch Feuer«. Also vorwärts und nachgesehen!

Es war bereits finster geworden, der Sturm trieb dichte Schneewolken durch die leeren Fensterhöhlen. Langsam tasteten wir uns vorwärts. Als wir den letzten Raum betraten, schlug uns übelriechender Duft entgegen. »Beinahe wie Schmalzkuchen« sagte einer meiner Reiter.

Endlich war es uns gelungen, meine kleine Laterne anzuzünden, und lauschend, ohne ein Glied zu rühren, die Mauserpistole schußbereit in der Hand, blieben wir stehen.

Aus der Ecke des etwa fünf Meter langen Raumes drang ein tiefes Stöhnen zu uns. Im fahlen Schein der Laterne sahen wir ein glimmendes und schwelendes Bündel schmutziger Lumpen. Wir drehten das Bündel um, warfen auf die glimmenden Kleider Schnee, um das Feuer zu ersticken und sahen mit Entsetzen einen halbverbrannten Chinesen vor uns. Nur mit Mühe konnten wir die verbrannten Kleider abreißen. Wer mag der Unglückliche sein? Wahrscheinlich hatte er hier Zuflucht gesucht, hatte Feuer angemacht, sich über den heißen Kang gebeugt, um sich zu wärmen, war vom aufsteigenden Rauch betäubt auf den Kang gefallen, war mit diesem zusammengebrochen und mit dem Oberkörper über das Feuer gefallen, das er so halb erstickt hatte. Plötzlich öffnet er die Augen und sieht uns wirr an; Entsetzen malt sich in seinen Zügen. Mit kurzem Schrei entfährt ihm das Wort »Rußki«. Er schien uns für russische Kosaken zu halten und entsetzliche Angst zu haben. Nach einigen Schluck Kognak wurde er ruhiger, zeigte mit dem Arm nach östlicher Richtung und sprach das Wort Hu-kia! Nachdem ich meine chinesische Karte studiert hatte, fand ich darauf einen Ort dieses Namens, wiederholte ihn und machte die Geste des Essens. Ein leises Kopfnicken war die Antwort.

Also nach Hu-kia mußten wir heute noch, denn dort fanden wir wohl Unterkunft. Hier in den halbzerfallenen Gebäuden konnten wir bei diesem Schneesturm nicht bleiben. Wie gut, daß wir unseren kleinen zweirädrigen Karren bei uns hatten mit den beiden flinken Maultieren. Den Chinesen hüllten wir in eine alte Pferdedecke und legten ihn auf den Wagen.

Der Sturm hatte sich inzwischen gelegt, der Schneefall aufgehört. Bei klarem Mondschein ritten wir in schlankem Trabe, nach dem Kompaß orientiert, genau nach Osten, wo nach der Karte Hu-kia liegen mußte. Seit sieben Uhr morgens waren wir im Sattel, körperlich todmüde, geistig aber frisch in der Aussicht, doch noch am warmen Feuer unter Dach und Fach uns ausruhen zu können.

Schon war Mitternacht vorbei. Der Chinese jammerte entsetzlich auf dem furchtbar stoßenden Karren. Durch die Bewegung und die Kälte war er wieder zum Bewußtsein gekommen, plötzlich deutete er nach vorn und nickte. Ich konnte nichts erkennen, aber das ferne Bellen, das ich schon seit einiger Zeit als Sinnestäuschung angesprochen hatte, kam mir nun ganz deutlich entgegen. Ein Spitzenreiter kommt zurück und meldet, daß wir uns einem Dorf näherten. Dem Chinesen wiederhole ich Hu-kia und er nickt.

Wir kommen in ein aus etwa 30 elenden Lehmhäusern bestehendes Dorf, in dessen Mitte sich ein tempelartiges Gebäude erhebt. Ich lasse halten und sehe hinter einem großen Papierfenster noch schwaches Licht. Wir pochen an das Tor und – bumm knallt als Antwort ein Schuß. Es ist dies die übliche Begrüßungsart, wenn man nachts in ein Dorf kommt, und die Einwohner aus Furcht vor Räubern auf diese Weise bekannt geben wollen, daß sie bewaffnet und auf der Hut sind.

Endlich erschienen auch einige Chinesen, und nach nur kurzem Wortwechsel zwischen diesen und unserm armen Kranken wurde bereitwilligst geöffnet. Gleich fiel mir die große Zuvorkommenheit auf, mit der man uns behandelte, und sprachlos war ich vor Erstaunen, als aus dem Zimmer, in dem ich vorhin das Licht gesehen hatte, ein hochgewachsener Chinese trat und mich in leidlich gutem Englisch willkommen hieß. Wie sich bald herausstellte, waren wir unter christliche Chinesen gekommen, die sich vor den Boxerunruhen in Peking nach hier, abseits vom großen Wege, geflüchtet hatten. Unser armer Unglücklicher hatte sich auch nach hier retten wollen, war aber verraten und verfolgt worden und hatte sich nach langen Irrfahrten und unter großen Entbehrungen in die Karawanserei geschleppt, wo er infolge von Schwäche niedergebrochen und beinahe eines qualvollen Todes gestorben wäre, wenn wir ihn nicht noch rechtzeitig erlöst hätten.

Unsere Aufnahme war glänzend, alles wurde noch herbeigeschleppt, was für Mann und Tier notwendig erschien. Unsere mongolischen Pferdchen waren aber so angestrengt, daß sie ihr Lieblingsfutter, den Kauliang, meist stehen ließen. Desto besser schmeckte uns aber der heiße Tee mit etwas Rum, oder besser gesagt »Rum mit etwas Tee«.

Mein chinesischer Gastfreund überließ mir sogar sein sauberes und verhältnismäßig behagliches Zimmer, das ich mit meinem braven Burschen teilte.

Nachdem ich noch einmal nach den Pferden gesehen und die Posten revidiert hatte, legte ich mich schlafen, um erst wieder aufzuwachen, als die Wintersonne schon einige Stunden am Himmel stand.

Unser Schützling war inzwischen untersucht, gewaschen und verbunden worden, lag aber schwer fiebernd in warme Decken eingehüllt darnieder. Hoffentlich ist er von seinen schweren Brandwunden genesen, ich habe nie wieder etwas von ihm gehört.

Um die Mittagszeit brachen wir auf, um nach unserm Ziel, der »Großen Mauer« weiterzureiten. Unser Wirt hatte mir einen englisch sprechenden Chinesen als Führer und Dolmetscher mitgegeben, der uns die ganze Zeit über vorzügliche Dienste leistete und uns auf manche Gefahr rechtzeitig aufmerksam machte. So hat uns Li-hong manchen Dienst erwiesen und kehrte erst nach 10 Tagen wieder in seine Heimat Hu-kia zurück, nachdem die Patrouille ihren Auftrag erfüllt hatte und nach Peking zurückgekehrt war. Als bleibendes Andenken an mich hatte er sich meinen kleinen Handspiegel ausbedungen, den ich ihm »in Anbetracht seiner treu geleisteten Dienste« mit einem Handschreiben beim Abschied großmütigst verlieh.

So viele Aufregungen und Entbehrungen die Belagerungszeit den Europäern brachte, so fehlte es doch selbst in den Tagen der erbittertsten Kämpfe nicht an erheiternden Episoden. Eine solche ist die Geschichte von der »Auferstehungskanone«.

Für uns Seesoldaten waren Tage der schwersten Bedrängnis gekommen.

Während der kurzen Gefechtspausen nährten wir uns kümmerlich mit halben Portionen Reis, dessen schlechte Qualität jedem Kuli die größten Bedenken eingeflößt haben würde, und aßen dazu als besonderen Leckerbissen Pferdefleisch. Zum Dessert servierten uns die schlitzäugigen Gesellen blaue Bohnen aller Art und Kaliber, darunter meist auch einige hübsche Granaten.

Da wir nur noch wenig Patronen hatten und mit ihnen recht haushalten mußten, konnten wir den chinesischen Kanonieren wenig anhaben. Die feindlichen Geschütze selbst unschädlich zu machen, war ganz ausgeschlossen.

Wenn wir doch nur eine einzige Kanone gehabt hätten, um den gelben Gesellen ordentlich eins auf den Pelz brennen zu können.

Jeden Morgen, sobald der Tag graute, waren die feindlichen Barrikaden um einige Schritte uns näher gerückt. Mit den vielen ihm zu Gebote stehenden Leuten war es dem Feinde ein Leichtes, unter dem Schutze der Dunkelheit immer neue Barrikaden zu errichten. Schon diesen Barrikadenbauten gegenüber hätte uns der Besitz einer Kanone große Vorteile gebracht. Mit ein paar wohlgezielten Granaten hätte man sie leicht wieder zerstören können. So aber mußten wir oft genug diesem Treiben der Chinesen untätig zuschauen, ein wenig beneidenswertes Vergnügen.

Eines schönen Morgens drang plötzlich aus der ebenfalls belagerten englischen Gesandtschaft die kaum glaubliche Mär zu uns in die deutsche Gesandtschaft, es sei gelungen ein Geschütz zu konstruieren, mit dem man die chinesischen Positionen beschießen wolle. Bekannt war uns, daß sowohl in der amerikanischen und russischen Gesandtschaft sich Geschützmunition befand. Aber an die Mär mit dem neuen Geschütz glaubten wir nicht.

Dennoch hatte die Sache ihre Richtigkeit.

Von einem amerikanischen Soldaten war in der Nähe der amerikanischen Gesandtschaft in einem verlassenen Eisenladen zwischen altem Gerümpel ein uraltes chinesisches Vorderlader-Geschützrohr gefunden worden. Sofort machten sich die Amerikaner daran und banden das Geschützrohr mit Draht und Stricken auf eine dicke Eisenbahnschiene und diese wiederum auf das Vordergestell eines Maschinengewehres. Unter großem Hallo kamen die amerikanischen Soldaten mit ihrer Kanone und der nötigen Munition in der deutschen Gesandtschaft angerückt. Sie hatten ihr Geschütz » Resurrection gun«, d. h. »Auferstehungskanone« getauft und wollten mit ihr die etwa 300 Meter entfernte Straßenbarrikade zusammenschießen.

Dazu wurde beschlossen, die Kanone hinter der starken deutschen Barrikade, die sich zwischen dem Eingangstor zur deutschen Gesandtschaft und dem gegenüberliegenden Peking-Hotel quer über die Gesandtschaftsstraße zog, in Stellung zu bringen. Nach einer Stunde harter Arbeit war unser Geschütz in seine Stellung gebracht, und die Überraschung für die Langzöpfe konnte beginnen!

Das Laden und Richten der Kanone machte allerdings große Schwierigkeiten, aber auch diese wurden überwunden. Eine Kartusche mit tüchtiger Pulverladung, auf ein halbes Pfund Pulver mehr kam es den tapferen Kanonieren nicht an, war bald angefertigt, und mit Hilfe eines Besenstiels wurde sie vorschriftsmäßig eingesetzt. Schwieriger war es die 7,5 cm Granate so einzusetzen, daß zwischen ihr und der Rohrwand kein Zwischenraum vorhanden war. Doch ein Mäntelchen aus alten Lumpen half auch diesem Übelstand ab, und das geladene Geschütz konnte gerichtet werden.

Aber auch diese Angelegenheit machte große Schwierigkeiten, denn eine Richtvorrichtung war nicht vorhanden. Die braven Kanoniere wußten sich auch hier zu helfen und schoben Steine und Bretter unter den hinteren Teil der Eisenbahnschiene, alias Lafettenschwanz, und die Sache konnte losgehen.

Nun stellte sich heraus, daß eine Schlagröhre oder Lunte fehlte, um die Ladung zu entzünden! Kurz entschlossen wurde eine Handvoll Pulver auf das Zündloch gestreut, ein langer Papierstreifen dazwischen gesteckt und der große Moment war gekommen, die Kanone war fertig zum Schuß!

Nachdem die Zuschauer, deren wohl ein Dutzend hinter der deutschen Barrikade kauerte, noch sämtlich gute Ratschläge erteilt hatten, richtete sich aller Augen auf die feindliche Barrikade. Jeder wollte doch das Einschlagen der Granate sehen, und niemand kümmerte sich um das Pfeifen der Geschosse, die uns in reichlichem Maße von den Chinesen herübergesandt wurden.

Aber o weh, der lange Papierstreifen brannte nicht weiter!

Nachdem noch einige Zündhölzchen geopfert waren, ertönte wie aus einem Munde der erlösende Ruf »jetzt brennt's«. Im selben Moment dröhnte auch schon der Donner des Schusses, das Geschütz überschlug sich nach hinten und fiel mit dumpfem Ton von der mühsam errichteten Bettung.

Leider hatte die Granate die feindliche Barrikade nicht getroffen, sondern war etwa anderthalb Meter darüber weggeflogen und in einem Seitengebäude der italienischen Gesandtschaft krepiert. Da die Chinesen dieselbe besetzt hatten und von ihr aus ein starkes Gewehrfeuer auf die Franzosen unterhielten, so hatten wir noch Glück mit unserm ersten Schuß. Sofort hörte von dort das Feuer auf, ein Zeichen, daß die Chinesen Angst bekommen und wahrscheinlich von dort ausgerissen waren.

Noch mehrmals gelang es, Granaten mit Erfolg in die chinesische Stellung zu werfen und ihnen Furcht einzuflößen. Das gelbe Gesindel mag sich nicht schlecht den Kopf darüber zerbrochen haben, wie wir plötzlich zu einer Kanone gekommen waren. Noch verschiedene Male, besonders bei einem unserer Ausfälle hat uns die »Auferstehungskanone« die besten Dienste geleistet. Wenn man sie auch nur mit großer Mühe richten konnte und niemals genau wußte, wo die Granate krepieren würde, so war doch mancher Zufallstreffer zu verzeichnen, und besonders die moralische Wirkung war durchaus nicht zu unterschätzen.

Jedenfalls aber werden alle diejenigen, die dieses Geschütz gekannt und im feindlichen Feuer mit ihm herumhantiert haben, jederzeit mit Freude und Stolz sich dieser »Auferstehungskanone« erinnern und ihr eigenartiges, drolliges Aussehen vor Augen behalten.

Im Rayon der verbotenen Stadt, nahe dem alten eigentlichen Kaiserpalast, liegen, umfriedigt von einer wohl 1000 Meter langen roten Mauer, drei mächtige geschlossene Tempelhallen in aneinanderstoßenden, gepflasterten Höfen und flankiert von langgestreckten, unansehnlichen niederen Hallen.

Eine Reihe von Vorhöfen, zum Teil parkähnlich umgestaltet, sämtlich aber mit prächtigen alten Bäumen bestanden, umsäumt diesen Gebäudekomplex, d. h. den kaiserlichen Ahnentempel Taimiao, und quer durch die Vorhöfe hindurch führt eine breite, gepflasterte Straße zu ihm: Der Geisterweg! …

»Siebenfacher Tod soll den unbefugten Betreter dieses heiligsten aller Ahnenorte treffen«, so schreibt das chinesische Gesetz vor, und sicherlich würde in Friedenszeiten auch jeder Chinese für ein derartiges Erkühnen des siebenfachen, d. h. langsamen, martervollen Todes sterben müssen. Weniger gefahrvoll, ja sogar recht bequem, gestaltete sich dagegen für uns der sonst auch jetzt noch mit vielen Schwierigkeiten verbundene Eintritt, und das kam so:

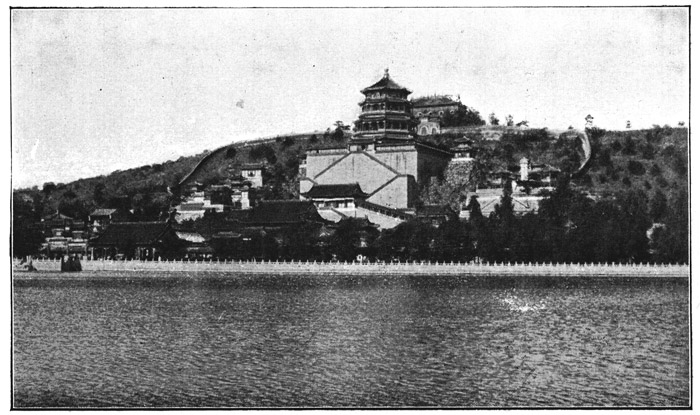

Sommerpalast bei Wan-schau-schan bei Peking

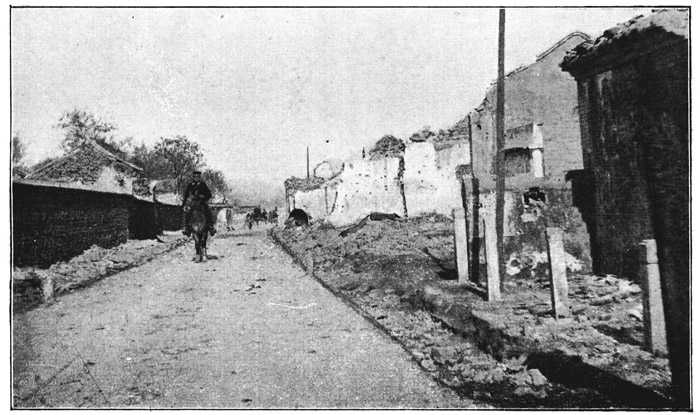

Gesandtschaftsstraße in Peking

Der deutsche Gesandte, Freiherr Mumm von Schwarzenstein, hatte den Wunsch geäußert, mit den Herren seiner Gesandtschaft und einigen Offizieren den Taimiao zu besichtigen. Diesem Wunsche war seitens des amerikanischen Kommandanten jenes Teiles der verbotenen Stadt sofort entsprochen worden. Ein mit den Baulichkeiten vertrauter amerikanischer Offizier machte die Honneurs, während der Dolmetscher unserer Gesandtschaft die Freundlichkeit hatte, uns über manches aus der Vorgeschichte des Tempels aufzuklären und interessante chinesische Inschriften zu verdeutschen.

In seiner ursprünglichen Form wurde der Taimiao, zusammen, mit einer ganzen Reihe kaiserlicher Ahnentempel, im Jahre 1421 vom Kaiser Yung-Lu erbaut. Die anderen Tempel fielen aber sämtlich einer Feuersbrunst zum Opfer, und so wurde der nur wenig beschädigte Taimiao, nachdem er vollkommen restauriert war, 1546 zum »Ahnentempel für sämtliche kaiserliche Ahnen« bestimmt. Er ist auch bis auf den heutigen Tag in seiner damaligen Gestalt erhalten geblieben.

Den »Geisterweg« hatten wir bereits hinter uns, durchschritten, nun den ersten Hof und stiegen dann eine Anzahl Marmorstufen zu einer Art Riesenplattform empor, auf der sich die erste mächtige Tempelhalle erhebt. Marmorgeländer und Marmorbalustraden säumen die Freitreppe und die ganze Plattform ein. Übergroße chinesische Fabeltiere aus demselben Gestein halten gleichsam Wache vor den geschlossenen Kolossaltüren des Tempels. Der letztere selbst ist ganz aus Zedernholz ausgeführt, in echt chinesischem Geschmack gehalten und hat ein doppeltes, geschweiftes, mit gelbglasierten Ziegeln gedecktes Dach, von dem das untere bedeutend weiter vorspringt, als das obere.

Schon sind ein paar chinesische Tempelwächter dabei, die uralten Bronzeschlösser der Haupttür zu öffnen, und die beiden Flügel springen auf. Nur die fußhohe Tempelschwelle, die so lange wohlbewachte, die all die Jahrhunderte hindurch noch keines Unberufenen, geschweige denn eines Europäers Fuß je überschritten, nur sie trennt uns noch von dem geheimnisvollen inneren Raume. Dieses Bewußtsein allein schon erzeugt ein ganz eigenes, schwer zu beschreibendes Gefühl! Würde es doch vor wenigen Monaten selbst den Mächtigsten dieser Erde nicht gelungen sein, in diese den chinesischen Herrschern heiligsten Räume auch nur einen Blick hineinzuwerfen! Wir aber stehen jetzt inmitten der riesigen Halle und schauen uns um; doch mit jedem Schritt vorwärts, mit jedem weiteren Blick schwand in uns jenes eben erwähnte Gefühl, schwanden alle Illusionen mehr und mehr, denn ringsum traf das Auge überall nur auf Verwahrlosung und Schmutz – auf Schmutz und Verwahrlosung! Fingerdicker Staub an allen Orten. Auf den unreinen Decken, die über die Thronsessel gebreitet waren, auf den unordentlich durcheinander gestellten Opfertischen, den wenigen dazu gehörigen, recht roh gearbeiteten Gerätschaften, kurzum überall Schmutz. Imposant nahmen sich nur die Doppelreihen der je aus einem Baumstamm geformten, das Balkenwerk des Daches tragenden Riesensäulen aus, und sauber erschien nur, hoch über uns, die bunte, grün-weiß-blaue Malerei dieses Balkenwerkes nebst dem gleich bunten Plafond mit seinen eingestreuten goldenen Drachenverzierungen. Die Wände der Riesenhalle zeigten dagegen einen einfachen Anstrich in Rot, der Glücksfarbe der Chinesen. Alles in allem sah es in diesem vornehmsten aller chinesischen Kaisertempel um kein Haar reinlicher aus, als in den meisten gewöhnlichen Chinesentempeln; wohl aber noch öder und schmuckloser, denn in den Ahnenhallen fehlen alle Buddha- und Götzenbilder, weil mit dem chinesischen Ahnenkultus ihre Götter nichts zu schaffen haben.

Auch ungezählte große wie kleine Holzsplitter, die eine während der Belagerung ins Dach eingeschlagene Granate dort losgerissen und in den Tempelraum geschleudert hatte, lagen auf dem Fußboden herum, noch genau so, wie im Moment der Explosion. Keiner der Tempelwächter hatte es für notwendig befunden, in den darüber vergangenen vier Monaten die Halle auch nur ein einziges Mal auszukehren.

Der Kaiser opfert in dieser ersten Halle, der eigentlichen Opferhalle, bei Beginn eines jeden Vierteljahres und außerdem, und zwar unter Entfaltung eines ganz außerordentlichen Prunkes, am letzten Tage jedes abgelaufenen (chinesischen) Jahres. Zur Vollziehung der regelmäßigen Vierteljahrsopfer werden nur die in der mittleren (zweiten) Halle befindlichen Ahnentafeln in die vordere (erste) Halle gebracht und dort auf die mit blauer Seide überzogenen Thronsessel gestellt, deren schönsten Schmuck übrigens ihre wundervoll durchbrochen gearbeiteten, stark vergoldeten Rücken- und Seitenlehnen bilden. Die Aufstellung der Tafeln sowohl, wie die spätere Zeremonie, die der Kaiser, umgeben von den Prinzen, den Ministern und Großwürdenträgern des Reiches vollzieht, ist bis in die kleinsten Einzelheiten genau vorgeschrieben. Vor den Sesseln befinden sich dann die unendlich plump gearbeiteten, rot angestrichenen Tische mit den Opfergaben. Die letzteren bestehen in Trinkbechern mit Wein, alten eigentümlich geformten Gefäßen und Tellern mit Kuchen, Gemüse, Feldfrüchten, Schaf-, Rind- und Schweinefleisch; des weiteren in einer Schale mit Weihrauch und einem Körbchen mit Seidenstücken, die mit Grüßen an die Verstorbenen beschrieben sind. Diese Grüße werden den Ahnen durch Verbrennen des Stoffs in einem besonders hierzu auf dem Tempelhof errichteten Ofenhäuschen ins Jenseits übersandt – eine Zeremonie, die, beiläufig gesagt, nicht recht damit in Übereinstimmung zu bringen ist, daß die Chinesen ihre Vorfahren stets so verehren, als ob sie gegenwärtig wären.

Während nun der Kaiser in der ersten Halle persönlich durch Niederknien, bestimmte Gebete und sonstige Zeremonien seine eigentlichen Kaiserahnen, beginnend mit Kaiser Tien-ming, ehrt, vollziehen gleichzeitig von ihm bezeichnete Würdenträger dieselbe Huldigung vor den in der dritten Halle befindlichen Ahnentafeln der übrigen früheren »Kaiser und Kaiserinnen« seines Stammes, d. h. derjenigen seiner Ahnen, die gestorben sind, noch ehe ihr Haus zur kaiserlichen Herrschaft gelangte, die also zu Lebzeiten doch in Wahrheit nur Mandschuprinzen waren. Nur am letzten Tage eines jeden Jahres opfert der Kaiser, wie bereits erwähnt, persönlich seinen sämtlichen Ahnen, und hierzu werden dann alle Ahnentafeln aus der zweiten und dritten Halle in die erste, die Opferhalle, übergeführt.

In ihrem Äußeren gleichen die beiden Hallen der Ahnentafeln genau der Opferhalle; in ihrer inneren Ausstattung aber berühren sie das Auge doch insofern angenehmer, als ihnen die wie kleine Altäre eingerichteten Nischen, in denen die einzelnen Ahnentafeln stehen, mit ihrem reich vergoldeten Schnitzwerk, Brokat und gelben Seidenvorhängen usw. ein wesentlich freundlicheres Aussehen geben. Die Ahnentafeln selbst sind ziemlich schmale, etwa einen Fuß hohe Tafeln aus vergoldetem Holz, die auf einem gleichfalls vergoldeten Fußgestell stehen. Die schwarzen Schriftzeichen auf den Tafeln nennen uns in chinesischer oder in der Mandschu-Sprache den posthumen Namen des betreffenden Kaisers oder der Kaiserin.

Die Tafeln gleichen genau denen, welche in den Prunkhallen der Kaisergräber stehen. Aus ganz anderem, sehr wertvollem Material angefertigt, erwiesen sich dagegen die Namenstafeln, deren wir einige noch ganz zuletzt zu sehen bekamen. An den Wänden vor den Nischen stand nämlich eine Menge rot lackierter Kasten übereinander getürmt. Die fielen uns auf. Wir fragten nach ihrem Inhalt, und siehe, in jedem befand sich eine mehr oder weniger große Anzahl ¾ Fuß langer und ¼ Fuß breiter Tafeln aus Jade (Nephrit), diesem von den Chinesen ungemein geschätzten Halbedelstein. Jede Tafel enthielt nun, die eine in mandschurischer, die andere in chinesischer Sprache, ein kaiserliches Edikt, und zwar zum Teil in goldenen Charakteren, eingraviert. Der Inhalt dieser Edikte, die bei bestimmten feierlichen Gelegenheiten erlassen werden, besteht allemal darin, daß dem Namen einer Kaiserin zwei neue Worte zugefügt werden. So umfaßt beispielsweise der volle Name der jetzt zu trauriger Berühmtheit gelangten Kaiserin-Witwe Tsu-Hsi heute bereits sechzehn solcher Zeichenpaare.

Im ersten Hofe befindet sich auch noch eine kleine schmucklose Extrahalle. Sie birgt die Ahnentafeln einzelner besonders verdienter Prinzen und Großwürdenträger des Reiches. Der letzte, dem diese nach chinesischen Begriffen ganz ungeheure Ehrung zuteil wurde, war der vor zwei Jahren verstorbene Prinz Kung, der ehemalige Präsident des Tsungli-Yamen.

Es liegt in der Natur der Sache, daß eine Nation, wie die der Chinesen, in deren Leben ein umständliches Zeremoniell die Quintessenz bildet, auch den Schlußakt in dem Drama des irdischen Daseins mit ganz besonderem Knalleffekt markiert. Großes Gewicht wird daher beim Sterben eines Familienoberhauptes darauf gelegt, daß sämtliche Familienangehörige zugegen sind. Man lauscht auf das Sorgsamste auf die Worte des Sterbenden und schreibt sie, falls irgend möglich, nieder. Sobald er die Augen für immer geschlossen hat, erheben alle Anwesenden lautes Wehklagen. Die Leiche wird ausgestellt, indem man sie auf Bretter legt, die auf Bänken ruhen. Die Augen bedeckt man mit papiernen Nachahmungen von Silberbarren. Zu den Füßen verbrennt man Weihrauch. Hinter einem Wandschirme aufgestellte Klageweiber jammern nach Kräften. Man verbrennt zunächst einen Anzug, von dem der Verstorbene, wie man annimmt, im Jenseits Gebrauch machen wird, und übergibt den Flammen papierne Nachbildungen von Silberbarren, damit die Seele in jener Welt nicht mittellos anlangt, sondern das nötige »Kleingeld« hat.

Der Sarg und die Sterbekleider bilden die wichtigsten Gegenstände unter der Liste der Sachen, die man für die Achtbarkeit und Bequemlichkeit einer Person in der Geisterwelt für durchaus notwendig ansieht. Die Kleider müssen neu sein. Eine seidene Kappe und seidenartige Stiefel sind namentlich wünschenswert. Die Leiche wird in die besten Gewänder gekleidet, denn die Achtbarkeit eines Mannes wird im Jenseits von seinem persönlichen Aussehen ebenso beeinflußt wie im irdischen Leben. Daher kommt es, daß nahe Verwandte und die Familie eines Verstorbenen oft jahrelang in Armut leben, damit sie ihm ein anständiges Begräbnis geben können. Zunächst wird das Wasser besorgt, um den Toten zu waschen, oder richtiger gesagt, um ihn damit zu besprengen, denn es handelt sich weniger um eine Reinigung, als um ein symbolisches Wegwaschen der Sünden des Toten. In seinen Mund legt man, je nach dem Stande und Reichtum, Perlen, Goldklümpchen, bei den Ärmeren Silber- oder Kupfermünzen.

Die Einsargung der Leiche findet zumeist am dritten Tage nach dem Tode im Beisein der ganzen Familie statt. Besonders achtet der Chinese darauf, daß der Körper im Sarge gerade liegt. Auf dem Boden des Sarges liegt ein Brett, das sogenannte »Siebengestirnbrett«. Auf diesem ruht der Leichnam. Das Brett hat nämlich sieben Löcher, die eine Darstellung dieses Sternbildes sein sollen. Damit der Körper seine gerade Linie beibehält, wird der leere Raum im Sarge mit Kleidungsstücken und dergleichen ausgefüllt. Auf das Gesicht der Leiche wird ein weißseidenes Tuch gelegt und der Körper mit Bettdecken bedeckt.

Der Sarg wird dann hermetisch geschlossen, indem man zwischen den Deckel und den Sarg eine Schicht Kitt, die aus einer Mischung von Austernschalenkalk und Holzöl besteht, legt. Er steht mit dem Kopfende nach Süden. Zu seiner Rechten wird das Bildnis des Verstorbenen aufgestellt. Dicht dabei finden seine Kleider, sein Waschbecken und die nötigsten Gerätschaften Platz, als wäre er noch am Leben. In der Nähe des Sarges stehen auch Tische, auf denen Schüsseln mit Lebensmitteln, Tee, Wein und dergl. ausgestellt sind.

Kurz nach dem Tode der Person werden Briefe, welche den erfolgten Todesfall offiziell anzeigen, an die Verwandten und Freunde geschrieben. In dieser Todesanzeige wird konstatiert, daß die Überlebenden einzig und allein an dem Dahinscheiden schuld seien. Zu gleicher Zeit wird ein Trauerbericht abgesandt, der möglichst alle Einzelheiten der Krankheit des Verstorbenen, wie diese entstand, welche Arznei der Patient nahm und dgl., enthält. Die Freunde und Verwandten schicken hierauf zumeist ein Geldgeschenk, das zu möglichst pomphafter Leichenbestattung und zum Ankauf von Speisen und Räucherkerzen Verwendung finden soll. Buddhistische und taoistische Priester werden herbeigerufen, die Messen für den Verstorbenen lesen, Litaneien abbeten, Zymbeln schlagen und Glöckchen läuten. Je größer der Lärm ist, den sie machen, desto wirksamer ist die Zeremonie und desto feierlicher!

Sobald alles zum Begräbnisse bereit ist und die Träger den Sarg aufheben, flüchten sich alle anwesenden Verwandten in die Nebenzimmer aus Furcht, daß die Seele des Verstorbenen sie mit Krankheit oder anderem Ungemach heimsuchen könnte, weil man vielleicht diese oder jene der Beerdigungszeremonien unabsichtlicherweise unterlassen habe. In der Straße wird der Sarg auf eine Tragbahre gestellt, an deren Seiten die Verwandten einherschreiten.

Nun formiert sich der Zug, der nach dem Wohlstande der Familie des Toten mehr oder weniger großartig ausfällt. Eine chinesische Leichenprozession hat aber gar nichts mit einer solchen in europäischen Ländern gemein. In erster Linie fehlt ihr unseren Begriffen nach jedwede Feierlichkeit. Sie kennzeichnet, wie jede andere Prozession im Lande des Zopfes, ein eigenartiges Gemengsel von Pomp und Unsauberkeit, und anstatt unser Gemüt zu bewegen, finden wir, daß diesem Zuge der Charakter der Trauer abgeht und die Würde des Todes nicht zum Ausdruck, gelangt.

Der Europäer, welcher eine chinesische Leichenprozession zum ersten Male mit ansieht, wird sich des Lachens nicht enthalten können, so urkomisch kommt sie ihm vor. Das langsame Tempo, in dem sich bei uns ein Trauerzug fortbewegt, kennt man in China nicht. Die Personen, welche das Gefolge und den »Vortrab« bilden, – im Reiche der Mitte sieht man vor dem Sarge gewöhnlich ebenso viele Menschen einherschreiten, wie ihm folgen, – geben dem Verstorbenen das letzte Geleite in allen denkbaren Tempos. Jetzt geht es langsamen Schritt, im nächsten Augenblick im Eilmarsch, häufig wird Halt gemacht. Jeder wählt einen Schritt, der ihm scheinbar am bequemsten ist, mit dem Resultat, daß sich in dem Zuge große und höchst störende Lücken bemerkbar machen. Kein Anblick ist jammervoller, als eine in dieser Weise einherziehende Prozession. Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist dann wirklich nur ein recht kurzer Schritt!

Zumeist eröffnen die Prozession zwei Männer, die große Papierlaternen tragen, auf denen mit blauen Schriftzeichen der Familienname, das Alter und die Titel des Toten verzeichnet sind. Dann kommen Gongschläger, die von Zeit zu Zeit durch Schläge das Herannahen des Zuges verkünden. Hinter diesen marschieren eine Musikkapelle, Bannerträger, Leute, die Ehrenschirme und rot-lackierte Tafeln tragen, auf denen in goldenen Lettern die Titel und Ehrenämter des Verstorbenen sowie die seiner Vorfahren gemalt sind.

Darnach folgen Leute, die reich vergoldete und geschnitzte, eigenartig geformte Tische tragen, auf denen die Opfergaben in der Gestalt von Eßwaren und dgl. stehen. Es schließen sich dann zwei Sänften an. In der einen befindet sich das Bildnis des Verstorbenen, in der andern seine Ahnentafel. Dahinter schreiten Männer, die papierne Nachahmungen von Gold- und Silberbarren umher streuen. Letztere sollen die »hungrigen Geister« beschwichtigen, d. h. die Geister derjenigen, welche obdachlos auf der Straße gestorben sind. Falls man sie nicht günstig stimmt, würden sie der Seele des Verstorbenen große Unannehmlichkeiten bereiten. Buddhistische und taoistische Priester dürfen, falls es irgendwie nur möglich ist, nicht fehlen. Auch sie helfen, »den Weg bahnen«, d. h. sie machen ihn dadurch sicher, daß sie durch ihre Gegenwart die bösen Geister, die den Sarg umschwärmen, vertreiben.

Auch darf in der Prozession nie ein weißer Hahn fehlen. Er wird in einem Korbe nachgetragen. Dem Volksglauben zufolge befindet sich in diesem Tiere eine der drei Seelen, die jedem Menschen innewohnen sollen. Man hält nämlich den Hahn für den Vogel des Ostens, und da der Osten der Quell alles Lebens ist, so muß er auch die unsterbliche Seele enthalten. So philosophiert zum wenigsten der Chinese. Man opfert das Tier entweder am Grabe, wodurch die Seele frei wird und mit in das Grab geht, oder jeder Leidtragende hebt ihn am Sarge in die Höhe. Auf keinen Fall würde man den Hahn aber schlachten und essen.

Eingang in die verbotene Stadt von Süden aus

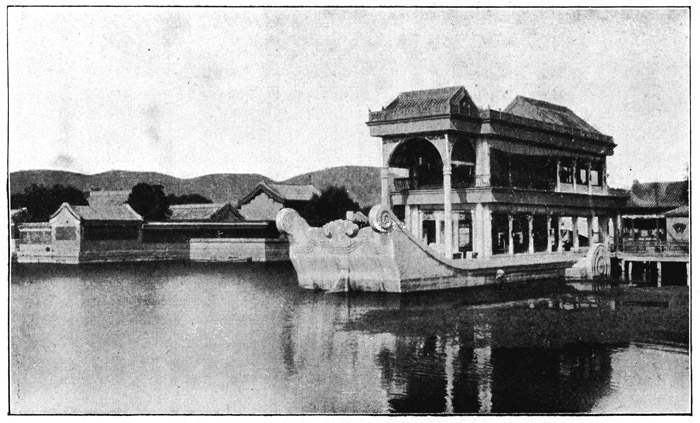

Marmorne Landungsbrücke im Sommerpalast

So ziemlich den Schluß des Leichenzuges bildet der Sarg, welcher mittels Stricken und Bambusstangen von gewöhnlichen Kulis getragen wird. Die Anzahl der Träger hängt sowohl von der Schwere des Sarges wie auch von der gesellschaftlichen Stellung des Verstorbenen ab. Je vornehmer dieser war, desto mehr Träger sind anzutreffen. Sie dürfen sich auf vierundsechzig belaufen. Die Trauernden, in weißen Sackleinwandkleidern und um die Stirn ebenfalls ein weißes Tuch gebunden, scharen sich um den Sarg herum. Unmittelbar vor dem Sarge schreitet der älteste Sohn einher, im Fall der Verstorbene einen solchen hat, sonst der nächste Anverwandte. Da man annehmen muß, daß ihn tiefer Kummer niederbeugt, so stützen ihn zwei Männer. Auch trägt er in der Hand einen Stab, um sich noch mehr Halt zu geben. Hinter dem Sarge, der bei den besseren Klassen und wohl stets bei Beamten von einem reich verzierten Katafalk umgeben ist, folgen weitere Verwandte und die nächsten Freunde, sowie die weiblichen Anverwandten. Letztere werden gewöhnlich in Sänften oder auf Schubkarren zu Grabe gebracht.

Die Wahl des Begräbnisplatzes wird von der Familie des Toten einem Sterndeuter übertragen, der oft tagelang in den umliegenden Hügeln oder sonstwo auf der Suche nach einer glückverheißenden Stelle ist. Zur genauen Bestimmung derselben bedient er sich eines Kompasses, auf dem die Elemente der mystischen Kunst dieser Charlatane verzeichnet sind, und der auch den glücklichen Tag, an dem die Leiche beigesetzt werden soll, angibt. Diese Bestimmung nimmt den Sterndeuter oft Wochen in Anspruch. Je länger er die Sache hinziehen kann, desto mehr Geld verdient er natürlich, da man annimmt, daß die Wahl des Platzes mit außerordentlichen Schwierigkeiten verbunden war.

An der Grabstätte angelangt, knieen die leidtragenden Männer an der linken und die Frauen an der rechten Seite des Sarges nieder. Sie berühren die Erde mit der Stirn mehrmals. Nachdem der Sterndeuter mittels seines Kompasses die Richtung bestimmt hat, in welcher der Sarg stehen muß, wird eine Menge papierner Nachahmungen von Silbergeld verbrannt. Bei reichen Personen übergibt man auch Papier-Sänften, Papier-Diener, Papier-Pferde usw. den Flammen, damit die Dinge dem Verstorbenen im Jenseits zu gute kommen. Zumeist läßt man einen mit Reis gefüllten Topf als Nahrungsmittel für den Toten beim Grabe stehen. Zum Schluß werden an der Stätte Feuerfrösche abgebrannt und Kanonenschläge abgefeuert, um die bösen Geister, die sich dem Volksglauben zufolge in der Nähe des Sarges aufhalten, zu verscheuchen. Der Leichenzug tritt darauf seinen Rückzug an.

Im Hause der Leidtragenden angekommen, wird zuerst die Ahnentafel in die Hauptstube genommen, um dort hundert Tage lang zu verbleiben, worauf sie auf dem Ahnenschrein einen Platz findet. Diese aus Holz gefertigten Täfelchen sind übrigens der Form und Größe nach sehr verschieden. Sie bestehen zumeist aus einem Untersatz und der eigentlichen Tafel, deren Größe zwischen acht bis achtzehn Zoll Höhe und zwei bis vier Zoll Breite schwankt. Auf der eigentlichen Tafel sind der Familienname, Rang und Geburts-, sowie Todestag des Vorfahren geschrieben. Mit einem Leichenschmaus, an dem alle Leidtragenden teilnehmen, enden die Begräbnisfeierlichkeiten.

Heute hatten wir die Ehre, die Mandarinen unseres Bezirkes und die Priester vom Tempel der »vom Monde beschienenen weißen Wolken« bei uns als Gäste zu sehen. Das Essen hatten wir streng nach chinesischer Sitte hergerichtet. Nach einer sehr zeremoniellen Begrüßung nahmen wir, streng nach dem Rang geordnet, unter den nötigen Umständlichkeiten, auf unseren großen chinesischen Holzsesseln Platz, deren Rückenlehnen reichlich mit feuerrotem Rot ist die Freudenfarbe der Chinesen. Tuch behangen waren. Nach den ersten Begrüßungsfeierlichkeiten, bei denen höflicherweise zunächst Alter und Kinderzahl der Anwesenden festgestellt wurde, konnten wir das Gelände für die bevorstehende Leistung sondieren. – Als solche muß nämlich ein chinesisches Essen angesehen werden. Die mit keinem Tuche bedeckte Tafel war selbstverständlich rund, da man nach chinesischer Sitte aus dem in der Mitte stehenden allgemeinen Eßnapf zulangen muß. Die Gedecke bestanden aus je einem Paar hölzernen, unten mit Metall beschlagenen Eßstäbchen, einer zweizinkigen, sehr langen und dünnen Konfektgabel und einem eigenartigen Löffelchen. Daneben stand vor jedem Festgenossen ein lächerlich kleines Tellerchen von etwa 5 Zentimenter Durchmesser aus Zinn. Für uns Europäer hatten die Boys außerdem noch einen größeren Porzellanteller nebst Messer und Gabel hingelegt, deren wir uns aber aus Höflichkeit nicht bedienten.

Der Tisch war zum Brechen voll von kleinen Näpfchen, Tellerchen und Schüsselchen, die mit den köstlichsten Fleischsalaten, Pastetchen, wunderbar aufgebauten Süßigkeiten aus mir unbekannten Stoffen, aufgeknackten Pfirsichkernen und allerlei Konfekt gefüllt waren. Auch die vielbespöttelte, in Europa stets nur unter Aufgebot aller zur Verfügung stehenden moralischen Entrüstung genannte, als »faule Eier« bekannte Delikatesse fehlte nicht und erwies sich als ganz vortrefflich, ohne den geringsten unangenehmen Geruch zu verbreiten. Die Enteneier werden nämlich geräuchert, dann mit der Schale in eine konservierende Masse gebracht und in dieser Umhüllung in die Erde vergraben, wo sie so viele Monate oder Jahre bleiben, bis das Dotter schwarz geworden ist, und das Eiweiß eine durchsichtig braune, geleeartige Färbung angenommen hat. Dann kommen die Eier in kleine Scheiben oder Würfel geschnitten auf die Tafel.

Nachdem wir uns an derartigen Leckerbissen zu ernsthafter Eßtätigkeit genügend vorbereitet hatten, setzten emsige Dienerhände den ersten großen Zinknapf in die Mitte des Tisches, und nun begannen wir mit den Stäbchen zuzulangen. Man nimmt nur ein bis zwei Bissen auf das winzige Tellerchen. Dann wird schon eine zweite Schüssel in den Mittelpunkt des Interesses gestellt. Nach der bei Galadiners üblichen Gepflogenheit folgten sich so zunächst zwei Serien von je sechs Gängen der auserlesensten Speisen; und ich muß sagen, daß sie mir alle ohne Ausnahme ganz vorzüglich geschmeckt haben. Die chinesische Küche ist, wovon ich mich bei dieser Gelegenheit einmal wieder überzeugen konnte, von ganz außerordentlichem Raffinement. Auch die Leckerbissen, über die man bei uns in Europa gern verächtlich die Achseln zuckt, weil man sie nicht kennt, erwiesen sich als ganz vorzüglich. Glitscherige Haifischflossen, süßer, äußerst zarter Karpfen, Bambussprößlinge, quabbeliger Seeigel, alle diese und andere Raritäten waren in der dargebotenen Zubereitung wirklich köstlich, so daß man einem ganz verwöhnten Feinschmecker Europas, dem die heimatliche Küche keine Genüsse mehr bietet, eine gastronomische Studienreise nach China nur empfehlen kann. Gewöhnliches Fleisch und andere Speisen, zu denen man greift, um das animalische Bedürfnis nach Sättigung zu befriedigen, gab es überhaupt nicht, denn wir hatten die Hände zum lecker bereiteten Mahle erhoben, um uns zu unterhalten und zu ergötzen, nicht um den in China nur in Proletarierkreisen bekannten Hunger zu stillen. Alle Gerichte waren nach chinesischer Art so zubereitet, daß sie mit Hilfe der Stäbchen, ohne das hier gänzlich unbekannte Tischmesser, mit leichter Mühe zerpflückt werden konnten. Zwischendurch wurden deutsche Zigarren und russische Zigaretten angeboten. Mit dem Wein hatten die Boys ihre eigenen Kunststücke gemacht. Den weißen Bordeaux hatten sie gekocht und dann im Brunnen kalt gestellt! Außerdem aber gab es auch starken Reis- und Kauliangwein Kauliang ist eine Hirsenart., der heiß getrunken wird und einem etwas faden Madeira nicht unähnlich schmeckt. Tee wurde als neutrales Getränk mehrfach eingeschoben, um den Gaumen für weitere Reize wieder empfänglicher zu machen.

Jedesmal, wenn eine neue Schüssel aufgetischt wurde, fuhren wie auf Kommando elf Paar Eßstäbchen in den Napf und legten dem Nachbar oder über den Tisch weg dem Gegenüber den besten Bissen auf den Teller oder steckten ihn auch, um ganz den Liebenswürdigen herauszubeißen, in den Mund des also Geehrten. Mit denselben Stäbchen ißt man auch selbst, so daß die Teilnahme an einem chinesischen Mahl allerdings einen ziemlich hohen Grad von Selbstüberwindung voraussetzt. Ab und zu wurde auch eine Schüssel mit heißem Wasser gebracht, in der die elf krummen Löffel ein gemeinsames Bad nahmen, eine Reinigungsmethode, für die unser neben mir sitzender sarkastischer Medizinmann die schöne Bezeichnung »Bakterienaustausch« erfand. Ab und zu auch wurden der größeren Sauberkeit halber an einem gemeinsamen, feuchten und wenig appetitlichen Lappen, der auch zum Aufwischen der zahlreich über den Tisch verstreuten Brocken diente, die Stäbchen gereinigt.

Im Komment zeigten sich unsere hohen Gäste durchaus erfahren, und die freundliche Sitte des Zutrinkens scheint den Chinesen nicht fremd zu sein; denn niemals trinkt er, ohne der ganzen Tafelrunde etwas vorzukommen. Da man häufig das höfliche » gam-be« das heißt »Prost Rest!« über den Tisch schallen hörte, so kamen wir bald in die heiterste Stimmung und unterhielten uns mit unsern lebhaften Gästen auf das beste. Die Unterhaltung wurde auf chinesisch geführt, wobei wir zur Unterstützung zwei unserer Dolmetscher zugezogen hatten. Viel Interesse erregten Photographien aus der Heimat, namentlich solche aus der »Woche« mit unserm Kaiser und seiner Familie. Beim Anblick einiger Bilder militärischen Charakters wurde ein »kleiner Mandarin« von der Erinnerung überwältigt, und in tadellosem Leutnantsjargon kommandierte er auf deutsch »Augen links!« und »Präsentiert das Gewehr!« Auch »Krummer Hund« schien ihm noch ganz geläufig und zu seinen stolzesten Erinnerungen zu gehören. Frühzeitig zu einer höheren Laufbahn ausersehen, hatte er in seiner Jugend der von deutschen Offizieren ausgebildeten Instruktionstruppe angehört. Eigenartig berührte uns seine Erklärung, daß er seinen ganzen Lebensweg nach Befehlen der Regierung eingerichtet habe. Als Kind schon sei er auf eine Regierungsschule gekommen und auch später sei er niemals gefragt worden, ob er Beamter werden wolle.

Nachdem wir bei angeregten Gesprächen so die ersten zwölf Gänge hinter uns hatten, schien ein gewisser Abschluß gekommen zu sein. Den Süßigkeiten wurde lebhafter zugesprochen, und dann nahte der Augenblick, wo für alle, die nach dieser langen Schlemmerei etwa noch einen plebejischen Hunger verspüren sollten, endgültig gesorgt wurde. Sechs riesige Zinngefäße mit nicht zu beschreibendem Inhalt wurden gleichzeitig angeschleppt, und es entstand eine fürchterliche Schlacht. Schnalzend, schlürfend, schmatzend und lutschend schob man sich mit den Stäbchen die Bissen in den Mund, bis schließlich unsere Gäste mit den Stäbchen eine horizontale Linie durch die Luft zeichneten und damit andeuteten, daß sie randvoll seien und wirklich nicht mehr könnten.

Sie brachen dann auch bald auf und verließen unter fortwährenden Beteuerungen, welche »gemeine Knechte« sie seien, und wie herrlich es bei uns gewesen, unsern Yamen.

Möge es ihnen gut bekommen sein; wir hatten am anderen Morgen alle – Magendrücken.

In einem früheren Band habe ich schon von dem Geschichtenerzähler, dem überall gern gesehenen Shuo-Shü-ti erzählt, der von Markt zu Markt zieht, um mit seinen Fabeln, Märchen und Sagen alt und jung zu unterhalten und zu ergötzen.

Wir wollen ihm einmal zuhören, was er heute zum Besten gibt!

Im Anfang des 15. Jahrhunderts ließ der Kaiser Yung-Lu in Peking zwei Alarmtürme bauen, den »Trommel-« und den »Glocken-Turm«. Während der Trommelturm mit einer großen, Paukenähnlichen Trommel ausgerüstet war, deren dumpfen Ton man in ganz Peking und Umgebung hören konnte, fehlte dem Glockenturm der Hauptbestandteil – die Glocke.

Der Kaiser befahl einem im Glockenguß kundigen Beamten, mit Namen Kuan-Yu, eine Glocke zu gießen, deren Größe in einem würdigen Verhältnis zur Höhe des Turms stehe, und deren Klang man über Peking nebst Umgebung vernehmen könne. Nachdem alle Vorbereitungen auf das Genaueste getroffen waren, wurde durch den Kaiser der Tag des Glockengusses festgesetzt, der unter großen Feierlichkeiten vor sich gehen sollte.

Am festgesetzten Tag erschien Kaiser Yung-Lu mit all seinen Würdenträgern an der Gußstelle, um selbst das Zeichen zum Guß zu geben. Der Kaiser ließ sich alles genau erklären und gab unter großem Jubel der dichtgescharten Zuschauer des Zeichen. Nachdem die Glockenspeise in die bereitstehende Form gelaufen war, zog sich der Kaiser zurück, um die Erkaltung des Metalls abzuwarten. Als die Glockenspeise abgekühlt war und die Form entfernt wurde, entdeckte Kuan-Yu, daß der Guß nicht gelungen war, da die Glocke große Sprünge aufwies. Dem Kaiser wurde hiervon Meldung gemacht, der, über den Zeitverlust, die vergebliche Arbeit und das unnütz geopferte Geld aufgebracht, einen neuen Guß befahl. Aber auch der zweite Versuch mißlang. Der Kaiser geriet darüber sehr in Wut und befahl einen dritten Guß mit dem Befehl, Kuan-Yu zu töten, falls auch dieser Guß mißlingen sollte.

Kuan-Yu hatte ein einziges Kind, ein schönes Mädchen von 16 Jahren, das er über alles lieb hatte. Ko-Ai, so war ihr Name, hatte, wie es im Volksmunde heißt, mandelförmige Augen, die wie Wellen strahlten, die im goldigen Sonnenschein glitzernd und tanzend in die Höhe zu springen schienen, um das wogende Röhricht zu kosen, das die Ufer des Baches umsäumt. Ihre Augen wurden von langen, seidenen Wimpern umnachtet, die sich in schüchterner Bescheidenheit zu Boden senkten, um im nächsten Augenblick mit kindlicher Freude zum azurblauen Himmel emporzublicken. Die Augenbrauen glichen dem Blatt der Silberweide. Die Wangen waren weiß wie der erste Schnee, durch den purpurne Rosen schimmern. Die Zähne glichen Perlen, umgeben von Korallenlippen. Das Haar war schwarz wie Pechkohle und weich wie der Faden der Seidenraupe. Ihre Füße glichen goldenen Lilien. Ihre Gestalt war biegsam wie grünender Bambus. Sie konnte den Maler und Dichter in Verzückung versetzen, jede Bewegung war von vollendeter Grazie. Auch schrieb sie mit zierlichem Pinsel sinnvolle Gedichte, war sehr gewandt im Sticken und im Hause ihres Vaters das Muster eines dienstbeflissenen Mädchens – kurz, Ko-Ai war der Ausbund von Tugend und Schönheit und schien ein Wesen aus einer höheren Welt zu sein!

Kann es da wunder nehmen, wenn Kuan-Yu seine Tochter über alles liebte und sie diese Liebe mit all der Glut ihrer kindlichreinen Natur erwiderte. Seit einiger Zeit nun bemerkte die besorgte Tochter tiefen Kummer in ihres geliebten Vaters Gesicht und fragte ihn, was ihn so traurig stimme.

Zuerst wollte der Vater ihr den Grund nicht sagen, doch nach langem Bitten und Flehen erzählte er ihr sein Unglück mit dem Glockenguß und von dem Befehl des Kaisers, ihn zu töten, falls der Guß diesmal wieder mißlingen sollte. Ko-Ai war über diese Nachricht sehr aufgebracht und tief unglücklich. Sie tröstete jedoch ihren Vater und rief aus: »Teurer Vater, tröste dich! der Himmel wird nicht immer gleich unbarmherzig sein. Heißt es doch: Aus dem Übel kommt das Gute. Deine beiden Mißerfolge werden nur noch mehr zum Ruhm deines schließlichen Gelingens beitragen. Ich bin ja nur ein schwaches Mädchen und kann dir nur mit meinen Gebeten beistehen. Diese werde ich aber stündlich gen Himmel senden und du wirst sehen, lieber Vater, daß mein heißes Flehen auch erhört wird.«

Diese große Liebe seiner Tochter flößte dem alten Kuan-Yu neuen Mut ein, und mit doppelter Anstrengung machte er sich von neuem ans Werk des letzten Glockengusses.

Eines schönen Tages kam Ko-Ai auf den Gedanken, einen sehr berühmten Sterndeuter aufzusuchen in der Hoffnung, von ihm die Ursache der wiederholten Fehlschläge ihres Vaters zu erfahren, ferner aber auch, um ihn um Rat zu fragen, was zu tun sei, um dieses Mal ein Mißlingen des Werkes, von dem doch das Leben ihres teuren Vaters abhängen sollte, zu verhindern.

Nachdem der Sterndeuter sich die ganze Geschichte genau angehört und dann die Sterne eingehend befragt hatte, sagte er dem Mädchen, daß auch der dritte Guß mißlingen werde, es sei denn, daß die Glockenspeise mit dem Blut einer Jungfrau vermischt werde!

Tief niedergeschlagen kehrte Ko-Ai nach Hause zurück, aber ohne ihrem Vater das geringste von ihrer Nachricht zu erzählen. Es war inzwischen in ihr der feste Entschluß gereift, sich selbst zu opfern, um dem Werke ihres Vaters den vollen Erfolg zu verleihen.

Endlich waren die auf das peinlichste ausgeführten Vorarbeiten für den Glockenguß beendet und der Tag für die Ausführung festgesetzt worden. Ko-Ai bat ihren Vater, dieses Mal der Arbeit beiwohnen zu dürfen, was ihr gern gewährt wurde. Sie versammelte ihre Freundinnen um sich und stellte sich mit ihnen in der Nähe der Form auf. Der Kaiser mit seiner Umgebung und eine große Volksmenge war erschienen, um den dritten und letzten Versuch mit anzusehen, von dem ja Kuan-Yu's Leben abhing.

Totenstille herrschte unter der Menge, als die Metallspeise in die Form strömte. Plötzlich wurde die Stille durch den lauten Schrei: »Um meinen heißgeliebten Vater zu retten« unterbrochen, und ohne sie hindern zu können, stürzte sich Ko-Ai in die siedende und zischende Glockenspeise. Eine der Freundinnen hatte versucht, Ko-Ai festzuhalten, doch war es ihr nicht gelungen, nur ein Schuh Ko-Ai's war in ihrer Hand zurückgeblieben.

Als der arme Vater dies sah, wollte er dem Beispiel seiner Tochter folgen und auch sich in die Glockenspeise stürzen, doch wurde er von den Umstehenden daran gehindert. Sein Geist war jedoch verwirrt und als einen Irrsinnigen führte man den unglücklichen Kuan-Yu nach seinem Hause.

Die Prophezeiung des Sterndeuters war aber in Erfüllung gegangen, denn der Guß war ausgezeichnet gelungen; von Ko-Ai war aber nicht die geringste Spur mehr zu finden.

Kurze Zeit darauf wurde die schöne Glocke auf Befehl des Kaisers in den Glockenturm gebracht; der Monarch selbst wohnte dem ersten Geläute bei. Da der Guß makellos gelungen war, konnte man den tiefen, silberreinen Klang meilenweit über ganz Peking vernehmen. Wohl übertraf die Glocke nicht nur an Klang, sondern auch an Größe alle bisher im Reiche gegossenen Glocken, aber – die umstehende Menge wurde von Schauder ergriffen, als sie dem Geläute lauschte – den reinen Klang der Glocke begleitete ein klagender Ton, der an den Ruf einer Frauenstimme erinnerte, die im letzten Todeskampfe laut aufzuschreien versucht. Deutlich konnte man das Wort » hsieh«, d. h. »Schuh« rufen hören.

Bis auf den heutigen Tag wimmert die Glocke jedesmal nach einem Schlage » hsieh«, und der alte Chinese, der uns diese Geschichte erzählte, meinte, »das ist die Stimme der armen Ko-Ai, die darum bittet, ihr doch den zurückgelassenen Schuh wiederzugeben.«

Auch jetzt noch opfern die Glockengießer von Peking, ich glaube am 12. Mai, im Glockenturm ihrer Beschützerin Ko-Ai allerlei schöne Sachen, darunter kleine Glocken aus Silberpapier und selbst aus Bronze kunstvoll gefertigt.