|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Von Major Wilhelm Langheld.

1890 April 20. Starkes Fieber mit Schüttelfrost, kann nicht zur Kompanie.

April 21. Montag, nicht besser, tue Dienst, sonst im Bett. Mittags Einberufung zur Emin Pascha-Expedition. Abreise 4 Uhr per Dhau.

So lauten die Eintragungen in mein Tagebuch. Wenn ich jetzt nach 19 Jahren mich in die Zeit zurückversetze, so entsinne ich mich, daß mir damals sehr schlecht zu Mute war. Von zwei größeren Expeditionen mit Herrn von Gravenreuth zurückgekehrt, hatte auch ich wie alle anderen Kameraden dem Klima Ostafrikas meinen Tribut zollen müssen. Wir waren damals noch nicht so weit wie jetzt und wußten nicht, daß wir im Chinin, prophylaktisch genommen, ein Heilmittel besitzen, das uns vor dem Fieber schützt. Man wartete das Fieber ruhig ab, nahm dann Chinin in großen Mengen und wurde wieder gesund. Viele Kameraden erreichten dies leider nicht, sie mußten nach Hause zurückkehren, manche andere deckt die afrikanische Erde. Ehre ihrem Andenken!

Ich erinnere mich noch, daß ich am 20. April so von Fieber, Schüttelfrost und Gallenerbrechen gepackt war, daß es mir unmöglich war, meinem Dienst nachzukommen. Als am nächsten Tage mein Befinden sich etwas gebessert hatte, exerzierte ich morgens meine Kompanie, legte mich darauf zu Bett, und das Fieber mit seinen Begleiterscheinungen trat wieder in seine Rechte. Um 1 Uhr mittags, als ich gerade versuchte, etwas zu essen, eilte mein Stubengenosse und guter Freund von Elpons in mein Zimmer und rief mir schon in der Tür zu: »Langheld, ich gratuliere, Sie sollen Emin Pascha begleiten«. Im Nu war ich aus dem Bett, alle Krankheit, alles Fieber war vergessen, die Sachen flogen nur in den Koffer, und dank der Hilfe meiner beiden Boys gelang es mir, in der kürzesten Zeit fertig zu werden.

Meine Kommandierung als Führer der Emin Pascha begleitenden Kompanie kam mir völlig unerwartet. Der altbewährte, sehr tüchtige Hauptmann Rochus Schmidt war als Begleiter Emin Paschas ausersehen worden. Differenzen, die er leider kurz vor dem Abmarsche mit dem Pascha hatte, ließen es wünschenswert erscheinen, einen Wechsel im Kommando vorzunehmen, und da ich einer der wenigen Offiziere war, welcher schon einen selbständigen Auftrag im Innern gehabt hatte, wählte der Reichskommissar von Wissmann mich für diese Stellung aus.

Ich kann es jetzt kaum beschreiben, welch ein Glücksgefühl mich durchströmte.

Die verantwortungsvolle Stellung, die mir, dem noch nicht 23jährigen zu teil wurde, die Aussicht, weite Gebiete und ferne Länder zu sehen und dabei etwas für die Zukunft Deutsch-Ostafrikas und dadurch unseres Heimatlandes leisten zu können, wirkten so auf mich ein, daß alles vergessen wurde, und mich nur der Drang beherrschte, bald nach Bagamoyo zu kommen, von wo die Expedition aufbrechen sollte. Es war aber auch die höchste Zeit, denn schon für den 25. war der Abmarsch festgesetzt worden.

Ein Dampfer, der mich nach dort bringen sollte, stand leider nicht zur Verfügung, und ich erhielt gleichzeitig mit dem Befehl meiner Versetzung die Anweisung, eine Dhau zur Fahrt zu benutzen, da man annahm, daß der Landmarsch länger dauern würde, und es außerdem nicht sicher war, ob man unterwegs nicht angeschossen würde.

Bis zum Ufer begleitet von meinen Kameraden, schiffte ich mich auf der Dhau ein. Leider war das Fahrzeug sehr wenig einladend. Es war ein alter Kasten, der nur noch notdürftig zusammen hielt, so daß ein Mann immer beschäftigt war, Wasser zu schöpfen. Außerdem wimmelte es von Ratten und Kukurutschen, einer liebenswürdigen Insektenart, die in Afrika die Stelle unserer Schwaben vertreten, nur daß sie ungefähr noch viermal so groß sind und vor nichts zurückschrecken.

Auf der Dhau befand sich außer mir meine Dienerschaft und ein Bey, d. h. ägyptischer Oberst. Dieser war mit dem letzten sudanesischen Transport aus Ägypten gekommen und sollte als farbiger Offizier bei der Polizei der Kommissariatsverwaltung Dienst tun. Es war der indolenteste, unbeholfenste Kerl, der mir in meinem Leben begegnet ist. Er war in Dar es-Salam meiner Kompanie zugeteilt worden, um deutsche Kommandos und Ausbildung zu lernen. Dabei erschien er immer in einem unglaublichen Aufzug. Ein roter Fez bedeckte sein lockiges schon sehr angegrautes Haupt, während seine übrige Gestalt von einem langen, schmierigen Zivilpaletot umhüllt war. Unten kamen zwei Beine in ausgefranzten Hosen heraus, und schmutzige, geflickte Segeltuchschuhe bekleideten seine Füße. Das Einzige, was er beim Exerzieren tat, war Zigaretten rauchen. Als ich ihn bedeutete, daß bei deutschen Truppen weder der Anzug noch diese Beschäftigung üblich war, gestand er mir naiv, daß er zu sehr an die Zigarette gewöhnt sei, um davon zu lassen, und daß er den Paletot tragen müsse, weil sein Rock zu sehr zerrissen sei. Das Erstere bat ich ihn aber doch energisch zu unterlassen, zur Abhilfe des Letzteren mußte ich in meine Tasche greifen und ihn durch Gewährung eines Vorschusses in den Stand setzen, sich einen neuen Rock zu kaufen. Ich konnte meinen Soldaten gern glauben, die behaupteten, daß dieser würdige Vertreter der ägyptischen Armee nie Soldat gewesen sei. Sein Bruder sei allerdings General in der ägyptischen Armee, er selbst wäre simpler Rosinenkaufmann gewesen, und hätte sich von seinem Bruder das Obersten-Patent schenken lassen, als jener nach seiner Ernennung zum General dieses nicht mehr brauchte. Sein Dasein in Ostafrika war auch nicht von langer Dauer, schon nach einem Monat wurde von Herrn von Wissmann auf seine ferneren Dienste verzichtet, und er kehrte glücklich in seine Heimat zurück. Ich möchte wohl wissen, was er dort von seinen Heldentaten und den Gefahren erzählt hat.

Emin Pascha

In solcher Begleitung reiste ich also ab. Ein günstiger Wind trieb uns aus dem Hafen von Dar es-Salam, und wir gelangten abends bis vor Kondutschi, konnten aber nicht landen, weil wir nicht wußten, wie uns die Bevölkerung aufnehmen würde. Da gleichzeitig Windstille eintrat, ließen wir den Anker fallen und machten es uns so gut wie möglich auf der Dhau bequem. Ich hatte außer meinen Blechkoffern kein Gepäck bei mir, der Bey aber hatte sich außer seinem Gebetsteppich mit noch mehreren versehen, von denen er mir einen als Lager abtrat. Viel Ruhe hatten wir in dieser Nacht nicht. Dafür sorgten die Ratten, die das erhöhte Hinterdeck, auf dem wir lagen, als Tummelplatz benutzten und ungeniert auf unseren Körpern herum spazierten, und die Kukurutschen, die mit Vorliebe über unser Gesicht liefen. Außerdem peinigte mich ein starker Hunger und Durst, denn in der Eile der Abreise hatte ich es vergessen, für Verpflegung zu sorgen. Die See war ruhig, so daß wir wenigstens von dieser Seite nicht gestört wurden. Leise plätscherte das Wasser an die Bordwand des Schiffes, und dies monotone Geräusch verbunden mit der Übermüdung bewirkte, daß man hin und wieder doch einschlief.

Beim Grauen des Tages wurden die Leute geweckt, das dreieckige lateinische Segel gehißt und weiter gefahren. Wunderbar war der Aufgang der Tropensonne über dem Meer und söhnte einen mit der unangenehmen Nacht wieder aus.

Leider schlief um 9 Uhr, als wir vor Bueni lagen, der Wind wieder vollständig ein. Der Bey versuchte, den Leuten klar zu machen, daß sie rudern sollten, aber der Versuch mißlang kläglich, da wir nur fünf Mann Besatzung hatten, und die Leute sich außer stande zeigten, mit ihren kleinen Rudern das schwere Fahrzeug weiter zu bringen. So mußten wir uns in Geduld fassen und verbrachten in der glühenden Tropensonne einige sehr wenig angenehme Stunden. Mein Durst peinigte mich so schrecklich, daß ich endlich mich dazu verstand, von dem schmutzigen Wasser, das die Leute mit hatten, etwas zu mir zu nehmen. Um 2 Uhr setzte endlich eine frische Brise ein, und wir fuhren in flotter Fahrt weiter bis nach Bagamoyo, wo wir um 5 Uhr ankamen. Sofort ging ich an Land, wurde von den dortigen Kameraden herzlich begrüßt und begab mich dann zu Emin Pascha, um mich bei ihm als Führer der für seine Expedition bestimmten Kompanie zu melden. Liebenswürdig wie immer nahm er meine Meldung in Empfang und teilte mir mit, daß der Abmarsch der Vorhut auf den 25., der Hauptkolonne auf den 26. festgesetzt sei. Ich hatte also bis zu dem Abmarsch für eine zweijährige Expedition 3 Tage Zeit.

Was das bedeuten soll, davon kann man sich jetzt, nachdem an der Küste Deutsch-Ostafrikas alle für das Leben notwendigen Artikel zu haben sind, keinen Begriff machen.

Ich befand mich schon 7 Monate in Afrika und war während dieser Zeit fast immer auf Expeditionen gewesen. Natürlich hatte darunter meine Ausrüstung sehr gelitten. Meine Koffer waren fast als unbrauchbar zu bezeichnen.

In Bagamoyo war nichts von Ausrüstungsgegenständen zu bekommen. Ich bestellte daher bei einem Vertreter eines Hauses in Zanzibar neue Ausrüstungsstücke, die mich auch glücklich in Mpapua am 18. Juni, also nach 2 Monaten, erreichten. Am schlimmsten sah es mit meinen Schuhen aus. Ich hatte gar keine Stiefel mehr, und die Kameraden konnten mir mit bestem Willen nur 2 Paar Segeltuchschuhe überlassen. Aber es mußte gehen, und es ging.

Die Blechkoffer wurden notdürftig in der Schmiede der katholischen Mission repariert, und der alte, treue Frère Polykarp, der mit mir schon zusammen gearbeitet hatte, um unsere Waffen zu reparieren, tat sein Möglichstes, so daß die Koffer am Sonnabend früh, 2 Stunden vor dem Abmarsch der Expedition, zu meiner Verfügung standen. Die Expedition bestand aus Emin Pascha als Führer, Dr. Stuhlmann als wissenschaftlichen Begleiter, der aber aus Gründen der Disziplin als Leutnant in die Wissmann-Truppen eingereiht war, den Sergeanten Kraus und Kühne und dem Lazarettgehilfen Neuhaus.

Meine Abteilung bestand aus 28 Sudanesen, 15 Zulus, 12 Suahelisoldaten. Außerdem hatte ich 49 Rekruten, die aus Leuten aus Zanzibar bestanden und unterwegs ausgebildet werden mußten. Die Lasten unserer Expedition wurden von ca. 450 Trägern befördert. Ferner schlossen sich uns für die Reise nach dem Viktoria-See die beiden Patres Schynse und Achte an. Ersterer war schon längere Jahre am Kongo, in Tabora und am Viktoria-See tätig gewesen und verstand es vorzüglich, mit den Eingeborenen umzugehen. Er war sehr praktisch veranlagt und konnte einfach alles. Er reparierte Gewehre, flickte Sättel, schneiderte, kurz, es gab wohl kein Handwerk, in dem er nicht beschlagen war. Dabei war er sehr geübt in astronomischen Beobachtungen. Alles in allem also ein sehr schätzbarer Zuwachs zu unserer Expedition.

Die Expedition hatte ihr Quartier in einem alten Inderhause aufgeschlagen, in dem ein unglaubliches Chaos herrschte. In zwei Räumen waren die Lasten und Gewehre der Expedition untergebracht, während in den nach dem Hofe gelegenen Gelassen unsere Soldaten wohnten und teils auf Betten, teils auf der Erde ihre Lagerstätte hatten. Dabei befanden sich ihre Weiber und Kinder; denn wie bei jedem Söldnerheer ist auch der ostafrikanische Soldat meist verheiratet. Es wurde dies auch von uns in jeder Weise unterstützt, denn es hält die Leute zu einem ordentlichen, geregelten Leben an, und man vermeidet dadurch die unaufhörlichen Streitigkeiten mit den Eingeborenen; denn das zweierlei Tuch wirkt in Afrika ebenso anziehend auf die Evastöchter wie in Europa. In einem Raum hatten unsere drei Pferde Unterkunft gefunden, während die der Expedition zugeteilten Esel frei herum liefen und ihr melodisches Geschrei ertönen ließen. Die Lasten wurden in den nächsten Tagen verteilt, und die Träger truppweise nach einem Ort außerhalb der Stadt geschickt.

Am 25. April 1890 wurde Sergeant Kühne mit den Rekruten und den gesammelten Trägern abgeschickt, marschierte bis zum Kinganifluß und setzte darüber, um 2 Stunden davon bei Kikoka ein Lager zu beziehen. Am nächsten Tage um 8 Uhr 30 Min. traten wir zum Abmarsch an. Die Geschütze des Forts donnerten ihren Salut, die ganze Bevölkerung Bagamoyos war auf den Beinen, Offiziere gaben uns zu Pferde das Geleit, und unter den fröhlichen Marschliedern der Soldaten bei strahlendem Sonnenschein verließen wir die Stadt.

Mir war als Reittier ein edles, arabisches Vollblutpferd, ein großer Schimmel zugewiesen, ein wundervolles Tier. Ich hatte schon beim Abmarsch Bedenken, ob er, der an eine sorgsame Wartung und Pflege und vor allem an regelmäßiges Futter und einen guten Stall gewöhnt war, die Strapazen einer Expedition aushalten würde, und meine Befürchtungen gingen leider in Erfüllung.

Ein großer Teil der uns begleitenden Offiziere mußte nach einer Stunde bei dem ersten Sumpf, der zu überschreiten war, umkehren, da der Dienst sie abrief, einige begleiteten uns weiter. Um 11 Uhr kamen wir an der Kinganifähre an, wo Emin Pascha uns eine angenehme Überraschung bereitete, denn er hatte einen sehr gut zusammengestellten Picknickkorb mitgenommen, und wir konnten ein solennes Frühstück halten. Dies war um so angenehmer, als wir mit dem Übersetzen über den Fluß noch nicht beginnen konnten. Wir hatten eine Anzahl Rindvieh mitgetrieben, die uns und unseren Leuten zur Verpflegung dienen sollten, und die beim Durchschwimmen von dem reißenden Fluß abwärts getrieben wurden. Der Kommandant des Postens, der langjährige Begleiter des Dr. Juncker und Dr. Lentz, Herr Bohndorff, hatte das Fährboot deshalb genommen, um diese Ochsen zu retten. Leider gelang ihm dies nicht vollständig, zwei fielen den zahlreichen im Flusse befindlichen Krokodilen zum Opfer.

Schon beim Übersetzen entschwand uns der schöne Sonnenschein. Ein Regen setzte ein, der immer stärker wurde, deswegen auch das Übersetzen sehr erschwerte, und leider bis Mitte Mai uns nicht verließ. Wir hatten ja gewußt, daß wir uns noch in der Regenzeit befanden, doch hatte der Reichskommissar von Wissmann bei der großen Wichtigkeit der Expedition sehr darauf gedrängt, daß wir den Marsch antreten sollten, außerdem konnte man wohl mit Recht annehmen, daß Ende April die große Regenzeit aufhörte. Wir hatten ein besonderes Unglück, daß sie in diesem Jahr bis Mitte Mai dauerte.

Gegen Abend kamen wir im Lager an, das wir in ziemlicher Unordnung vorfanden. Der brave und sonst sehr tüchtige Sergeant Kühne war an Fieber erkrankt und war nicht fähig gewesen, Ordnung im Lager zu schaffen. Die Leute, für die das Lagerleben vielfach noch etwas Neues war, hatten sich auch nicht zu helfen gewußt, und so herrschte ein unbeschreibliches Durcheinander. Unsere persönlichen Lasten lagen im Freien zu einem großen Haufen zusammengetürmt, und es erschien als ein Ding der Unmöglichkeit, bei dem strömenden Regen zu seinen Sachen zu kommen. Dabei waren unsere farbigen Angestellten sich über die Bedeutung der Zelte anscheinend nicht ganz klar gewesen. So waren in dem Zelt Emin Pascha's die Tauschlasten aufgestapelt worden, in dem meinigen hatte sich unsere Expeditionsküche etabliert. Aber nach und nach kam alles in Ordnung, und nachdem es mir gelungen war, unter dem Berg von Lasten eine Kiste mit Kognak zu entdecken, wurde der Abend bei einem Glase Grog noch ganz gemütlich. Das Wasser, das wir zu diesem Grog benutzen mußten, sah allerdings wie Milchkaffee aus, aber durchnäßt wie wir waren, tat uns das warme Getränk doch sehr wohl.

Am nächsten Tage mußten wir, durch die Verhältnisse gezwungen, einen Rasttag machen, um etwas Ordnung in das Chaos zu bringen. Glücklicherweise regnete es vormittags nicht, so daß wir ungehindert arbeiten konnten. Es wurden die Träger gesammelt, revidiert und ihre Lasten nachgesehen. Ich stellte meine Soldaten zusammen und versuchte, den Rekruten die ersten Begriffe von Stillstehen und anderen notwendigen Eigenschaften des deutschen Soldaten beizubringen.

Nach einer Aufstellung, die an diesem Tage gemacht wurde, hatten wir 489 Träger bis zum Victoria-See, 111 bis Mpapua, ferner 102 Soldaten, 4 Dolmetscher etc., so daß wir auf 707 besoldete Leute kamen. Mit unseren Dienern, den Trägern, Frauen und Kindern der Soldaten und anderem Anhang waren es weit über 1000 Menschen, die unser Lager beherbergte.

Am nächsten Morgen versuchte ich, das Abbrechen des Lagers und den Abmarsch militärisch zu regeln, und es gelang auch einigermaßen. Doch sollte noch längere Zeit vergehen, ehe wir bei der enormen Menge der Leute so weit kamen, daß alles so klappte, wie ich es von meinen früheren Expeditionen gewohnt war. Nach ungefähr 14 Tagen ging alles ausgezeichnet. Die Wache weckte dann so gegen ½5 Uhr die Diener, Köche und Pferdepfleger, welche das Essen für uns vorbereiteten und die ihnen anvertrauten Pferde fütterten und putzten. Um 5 Uhr blies der Hornist die Reveille, die Diener öffneten unsere Zelte, halfen uns beim Ankleiden, und während wir ein frugales Frühstück einnahmen, wurden die Zelte von den Soldaten abgebrochen und zusammengelegt. Um 5 Uhr 30 Min. traten die Soldaten an, ich revidierte ihren Anzug, teilte die Abteilungen für Vorhut, Mitte und Ende der Karawane ein, und meldete Emin Pascha, der dann den Befehl zum Abmarsch gab. So waren wir meist ein Viertel vor 6 Uhr, d. h. vor Sonnenaufgang, auf dem Marsche. Aber, wie gesagt, es dauerte geraume Zeit, bis alles so weit war und ineinander arbeitete. Am Morgen des 28. war davon noch keine Rede. Alles lief durcheinander. Die Träger hatten ihre Lasten verwechselt, denn jeder wollte natürlich eine möglichst leichte und handliche Last tragen und behauptete dann energisch und mit einem Überschwall von Worten, daß es die Seinige wäre. Dies führte natürlich zu endlosen Schauris (Verhandlungen) und nur mit Aufbietung aller Energie und sehr energischen Drohungen gelang es uns, die Karawane in Ordnung und in Marsch zu bringen.

Wir marschierten zunächst durch das Küstengebiet auf der großen Karawanenstraße nach dem etwa 300 km von der Küste entfernten Mpapua. Da die etwas nördlicher gelegene Straße noch von dem Araberaufstand her verwüstet war, wurde die Route über Biki, Msua und Morogoro gewählt, die ich schon von meinen früheren Expeditionen her kannte.

Unser nächstes Lager war Mbiansi, und hier führten wir schon eine regelrechte Lagerordnung ein. Die Zelte wurden in einer Reihe aufgebaut, und auf dem Platze davor wurden die Lasten nach ihrem Inhalt geordnet aufgestapelt. Das Geschütz, ein 3,7 cm Schnellfeuergeschütz, das unterwegs auseinandergenommen von Trägern getragen wurde, wurde zusammengestellt und neben der großen Expeditionsfahne vor dem Zelt Emin Pascha's postiert. Eine Wache zog auf und gab je einen Posten beim Geschütz und bei den Lasten.

Die Regenzeit machte in den nächsten Tagen unseren Marsch sehr beschwerlich. Der durchweichte Boden hinderte die Träger mit ihren schweren Lasten, und der Marsch wurde so behindert, daß die im Gänsemarsch marschierende Karawane sehr auseinander kam, so daß der Schluß erst 3-4 Stunden nach der Spitze im Lager eintraf.

Auf dem Marsch war die Einteilung folgende: Voran marschierten einige Soldaten mit der deutschen Fahne, dann kam der führende Offizier, dem die Träger des Geschützes, der Munition und des Europäer-Gepäcks folgten. Darauf kam die 2. Soldaten-Abteilung und dann die übrigen Leute. Den Schluß machte wieder eine Soldaten-Abteilung und war ebenfalls durch eine Flagge kenntlich gemacht. Die andern Europäer verteilten sich so, daß sie die Leute nach Möglichkeit im Auge behalten konnten. In der Besetzung der drei Stellen an der Spitze, in der Mitte und am Schluß wechselten Emin Pascha, Stuhlmann und ich uns ab.

Bei der konstanten Ermüdung der an ihre Lasten noch nicht gewöhnten Träger, dem abscheulichen Zustand des Bodens und den fortwährenden Regenmassen kam die Karawane häufig ganz aus der Marschordnung heraus, indem verschiedene Leute sich am Wege niedersetzten und erst später wieder ihren Marsch aufnahmen. Es war die Hauptaufgabe der Europäer und der sie begleitenden Soldaten, dies zu verhindern. Unterstützt wurden wir darin durch eine große Dogge, die Wissmann uns mitgegeben hatte, und die sehr bald merkte, daß wir nicht haben wollten, daß die Leute aus der Kolonne heraustraten. Sie sprang daher mit wütendem Gebläff auf die Leute los, und bei der enormen Angst, die die Eingeborenen vor dem großen, ihnen unbekannten Tier hatten, brachte der Hund sie bald an ihren richtigen Platz zurück.

In den ersten Tagen, die uns durch mehr oder weniger verwüstete Gegenden führten, lebten die Leute von dem Proviant, den sie in Bagamoyo erhalten hatten, und zwar hauptsächlich von Reis. Als wir dann in bewohntere Gegenden kamen, wurden den Leuten Tauschwaren zum Einkauf von Lebensmitteln ausgegeben. Der Mann erhielt dazu in diesem Gebiete, wo dicht an der Küste noch Stoffe das gangbarste Tauschmittel waren, ein ungefähr 1½ Meter langes Stück weißes Zeug und mußte damit 7-14 Tage reichen. Da er dieses Stück Stoff nicht teilen kann und beim Einkauf zuviel Lebensmittel bekommen würde, die dem Verderben ausgesetzt sind, und die er außer seiner Last nicht transportieren kann, so tun sich immer mehrere Leute und zwar 5-8 zu einer Tischgesellschaft, dem sog. Kambi, zusammen, bei denen die Aufgabe des Kochens Reihe umgeht.

Dadurch haben die Leute immer Abwechslung in ihrem Essen und können sich ihre Rationen besser einteilen. Häufig schliefen die Leute eines Kambis auch zusammen. Aus dünnem Baumwollstoff werden kleine Zelte genäht, die, sehr straff gespannt, wenigstens einigermaßen gegen Nachtluft und Regen schützten. Diese Zelte und die Schlafmatten (Mkekas) sowie ihr Proviant war auf den Lasten aufgebunden und wurde mit getragen. Außerdem hatten die meisten Träger Vorderlade-Gewehre, so daß die gesamte Belastung der Leute 90-100 Pfund betrug. Glücklich waren diejenigen, die von ihren Frauen begleitet wurden, da diese ihnen das Tragen der Zelte, des Proviants, der Schlafmatten und des Kochgeschirres abnahmen und im Lager für sie kochten.

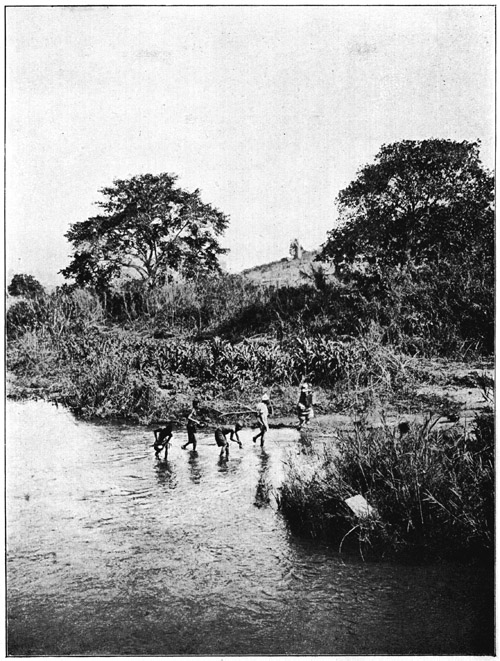

Fluß in Ussagara

Die Gegend, durch die wir von Biki aus weiter zogen, war teils ziemlich dicht bewachsen, teils kann man sie als Parklandschaft bezeichnen. Hin und wieder zeigten sich Affenbrotbäume und einzelne gabelstämmige Dumpalmen. Von Wild war wenig zu sehen. Es hatte sich wohl aus den versumpften Niederungen mehr in das Hügelland zurückgezogen.

Bei einer Revision der Karawane an einem der nächsten Tage stellte sich heraus, daß 16 Mann ihren Verpflichtungen durch Desertion sich entzogen hatten, darunter auch ein Rekrut mit seinem Gewehr. Außerdem waren uns nicht weniger als 40 Mann erkrankt, besonders an Rheumatismus und Dysenterie, die sie sich durch das Kampieren auf nassen Lagerstätten oder durch Trinken von schlechtem Wasser zugezogen hatten. So mußten wir schon hier einige Leute aus den umliegenden Dörfern annehmen, die unsere Lasten tageweise trugen.

Der Weitermarsch gestaltete sich immer schwieriger. War der Boden in jenen Gegenden schon zur Trockenzeit ganze Strecken weit von sumpfiger Beschaffenheit, so waren bei dem damals herrschenden Regen die Wege vollständig grundlos geworden, und täglich hatten wir stundenlang in schwarzem Wasser einher zu waten, in dem allerhand Wurzelgewirr, niedergefallene Bäume und kleine Bäche als weitere Hindernisse das Fortkommen erschwerten und Träger sowie Reittiere auf das Äußerste ermüdeten. Kalte Übergriffe und Schlammbäder sollen in europäischen Heilanstalten wohl sehr zuträglich und der Gesundheit förderlich sein, auf afrikanischen Märschen kann man sie aber gut entbehren. Ich finde in meinem Tagebuch einzelne Notizen über das Fortkommen:

Am 4. Mai Marsch nach Kisemo, das wir nicht erreichen, da infolge des Regens alles in Sumpf verwandelt ist. Für 1½ Stunde sonstiger Marschdauer brauchen wir 6 Stunden, der Schluß kommt erst am Abend ins Lager.

5. Mai Marsch bis Kisemo, das nach 4 Stunden erreicht wird (für den Marsch vom 4. und 5. Mai sonst 3 Stunden gebraucht).

Am unangenehmsten war es, daß auch die Lagerplätze unter Wasser standen, und trotz allen Suchens kein trockenes Fleckchen gefunden wurde, wo wir unsere Zelte aufbauen konnten. Man half sich notdürftig, indem man von Gras und Schilf dichte Lagen schlagen ließ und diese auf dem Boden ausbreitete und darauf erst die Zeltdecken legen ließ. Auf die Bodendecken wurde wieder eine dicke Lage Schilf ausgebreitet. Bei dem ewigen Kommen und Gehen der Diener, Ordonnanzen usw. dauerte es natürlich nicht lange, bis dieses Schilf eine schmutzige, zertretene Masse war. Daß wir jeden Morgen wieder in die nassen Kleider mußten, an trockene Stiefel gar nicht zu denken war, unsere Decken naß und feucht waren, erwähne ich nur nebenbei. Ein Wunder war es zu nennen, daß trotz aller dieser Strapazen keiner von uns Europäern erkrankte. Es kam wohl daher, daß uns die Anspannung unserer ganzen Energie gar nicht dazu kommen ließ, krank zu werden. Als wir dann aber bei weiterem Vormarsch die Regenzeit hinter uns hatten und in trockenere Gebiete kamen, zeigte sich, daß wir alle, mit Ausnahme von Emin Pascha, in diesen Tagen den Keim zu schwerer Krankheit aufgenommen hatten, und früher oder später brachen schwere Fieber und andere Erkrankungen bei uns aus. Wäre einer von uns schon während dieser schwierigsten Periode unserer Expedition erkrankt, so wäre dies eine große Erschwerung für unser Fortkommen gewesen. Zurückgelassen konnte keiner werden, und zum Tragen der Kranken fehlten uns die nötigen Leute.

Die enorme Energie und Arbeitskraft des Pascha setzte uns während dieser schwierigen Tage in hohes Erstaunen. Nach sechsstündigem Schlammtreten kam er ganz durchnäßt ins Lager, was ihn aber nicht hinderte, sich nach notdürftiger Toilette an seinen Schreibtisch zu setzen, um bis zum späten Abend seine wissenschaftlichen Notizen einzutragen. Dabei sahen die Blätter mit seiner minimalen, feinen Schrift wie gestochen aus. Er blieb trotz der stärksten Ermüdung jeden Abend bis 9 Uhr auf, um seine Instrumente abzulesen.

Noch schlimmer erging es natürlich unsern Leuten, die sich wenig gegen die Unbilden des Wetters schützen konnten. Die vorhin beschriebenen Zelte gaben nur geringen Schutz gegen den Regen, und die Schlafmatten faulten bei dem ewig nassen Boden bald durch. Es waren auch nicht alle Leute so glücklich, derartige kleine Zelte zu besitzen; viele mußten sich, im Lager angekommen, aus Stangen und Gras Hütten bauen. Sehr geschickt waren dabei die Zulus, welche sich täglich ein langes Schutzdach erbauten.

In Kisemo angekommen, erhielt ich den Auftrag, nach dem Gerengere vorzumarschieren, um den Übergang vorzubereiten. Als ich an den Fluß kam, glaubte ich meinen Augen nicht zu trauen. Wo noch vor einem halben Jahr ein fußtiefes, ungefähr einen Meter breites Bächlein dahinfloß, strömte jetzt eine enorme Wassermasse von etwa 40 Metern Breite, die durchschnittlich weit über Manneshöhe tief war, reißend dahin. Ich hatte mir zu meiner Aufgabe besonders beherzte, tüchtige Leute mitgenommen, die mir als gute Schwimmer bekannt waren, oder sich als solche gemeldet hatten. Als sie aber den Fluß vor sich sahen, und ich sie aufforderte, durchzuschwimmen, um eine Verbindung mit dem andern Ufer herzustellen, behaupteten sie, dies nicht zu können. Wie schon so oft, mußte auch hier wieder der Europäer mit gutem Beispiel vorangehen. Ich suchte mir meine beiden besten Leute aus, und es gelang uns, allerdings stark abgetrieben, das jenseitige Ufer zu erreichen und zunächst mit einer mitgenommenen Leine eine Verbindung herzustellen. Mit Hilfe dieser Leine wurde dann ein starkes Tau herübergezogen und an beiden Ufern befestigt. Weiter unterhalb dieser Verbindung lag ein Baumstamm über den Fluß, der aber an der jenseitigen Seite nicht ganz bis ans Ufer reichte und unter dessen Zuhilfenahme es uns gelang, eine Art Notbrücke herzustellen.

Die beiden Ufer des Flusses waren etwas hügelig, und ich hatte so endlich das Glück, eine trockene Lagerstätte zu bekommen. Um das Glück voll zu machen, zeigte sich auch am Nachmittag endlich die Sonne wieder und versuchte, unser nasses Zeug zu trocknen. Am nächsten Tage kam Emin Pascha mit dem Hauptteil der Karawane. Er ging mit den Trägern über die Notbrücke, und der Übergang ging gut von statten. An dem Tau wurden die Tiere herüber gebracht und zwar in der Art, daß ich, nur mit Hemd und Hose bekleidet, die Pferde hineinritt und den Fluß durchschwamm. Die übrigen Tiere, Esel und Rindvieh, wurden von den am Tau sich haltenden Zulus, die natürlich keinen Grund unter den Füßen hatten, weitergegeben. Auch dies ging ohne Verluste von statten. Der Übergang nahm aber doch einen ganzen Tag in Anspruch.

Auf dem andern Ufer hatten wir ein herrliches, trockenes Lager mit wundervoller Aussicht auf die Ukamiberge. Da die Sonne den ganzen Tag über schien und unsere Kleider trocknete, so daß uns angenehmes Wärmegefühl durchströmte, war die gehobene Stimmung, die unsere Karawane beim Anfang der Expedition beherrscht hatte, wiederhergestellt. Unser Weitermarsch führte uns durch lichten Buschwald über die Orte Mko, Mikesse und Pangaui, immer mit der Aussicht auf die Ukami- und Kongweberge. Die landschaftliche Schönheit in dieser Gegend ist hervorragend und erinnert an die schönsten Teile von Tirol. In Pangaui trafen wir den von Mpapua kommenden Feldwebel Hoffmann, der den Pascha bat, in die Expedition einrangiert zu werden. Vorbehaltlich der Genehmigung des Reichskommissars wurde seine Bitte erfüllt.

Am 12. Mai erreichten wir Mohale, wo uns die alte Simbamueni, in den Stanley'schen Reisen häufig erwähnt, und ihr Sohn Kingo, ein treuer Anhänger der Deutschen während des Aufstandes, herzlich empfing und uns reichlich Nahrungsmittel brachte. Am nächsten Tage zogen wir nach seinem eignen Dorf Mrogoro, und hier hatten die Strapazen der Reise, was den Regen und die Nässe anbetrifft, ein Ende.

Aber wie sah unser Expeditionsmaterial und unsere persönliche Ausrüstung aus?

Durch Krankheit, Tod und Desertion waren uns ungefähr 100 Leute abgegangen, so daß es unbedingt notwendig erschien, unsere Expedition zu ergänzen. Wir rasteten deshalb an diesem schönen Orte sechs Tage und benutzten die Zeit, unsere Lasten zu trocknen, unsere Kranken auszukurieren und die militärische Erziehung unserer Rekruten zu fördern.

Das Lastentrocknen war die schwierigste Arbeit. Wir hatten eine große Anzahl von Tauschartikeln mitgenommen, und da diese meist aus Baumwollstoffen bestanden und völlig durchnäßt waren, mußten sie alle ausgepackt werden. In einer Last befanden sich etwa acht Stück Stoff, jedes 30-40 Meter lang. Diese wurden alle in der Sonne ausgebreitet, so daß unser Lager die nächsten Tage den Anblick einer großen Bleichanstalt darbot. Sehr unterstützt wurden wir in unseren Arbeiten von den Angehörigen der katholischen Mission, welche hier ansässig ist. Sie veranlaßte Kingo, uns für den Abgang an Trägern Ersatz zu stellen, und halfen uns mit frischem Gemüse und Brot, zwei lang entbehrten Genüssen, im reichsten Maße aus. Auf der Reise war bisher natürlich die Kochkunst etwas vernachlässigt worden. Bei dem immer währenden Regen war es sehr schwer gewesen, das Kochfeuer, welches sich unter freiem Himmel befindet, so zu unterhalten, daß die Speisen genießbar wurden, außerdem taugten auch die beiden Köche, die uns für die Expedition gestellt worden waren, nichts, und da sie das selbst wohl eingesehen hatten, so hatten sie nach kurzer Zeit das Weite gesucht. In der ganzen Karawane war es nicht möglich, einen anderen Kochkünstler aufzutreiben. Mein tüchtiger Zulu-Unteroffizier Parker bemerkte, daß wir nach einem Koch suchten, und teilte mir mit, daß einer der Zulusoldaten mal für einen Europäer gekocht hatte. Als ich diesen danach fragte, wie weit seine Kochkunst ginge, versicherte er mir selbstbewußt, er könne sehr gut Kartoffeln und Kaffee kochen.

Das erstere konnte er gut versichern, da wir keine besaßen, er also auch nicht in die Lage kam, den Beweis für diese Behauptung antreten zu müssen. Der Kaffee aber, den er uns vorsetzte, war eine so entsetzliche Brühe, Lurke sagt der Berliner, daß nur meine hervorragende Gutmütigkeit mich abhielt, ihn zu zwingen, den Inhalt des ganzen Kessels selbst trinken zu müssen. Ich beauftragte nun Sergeant Kühne, die Oberaufsicht über die Küche zu übernehmen, und von da ab befanden wir uns leidlich wohl.

Wenn man nicht persönliches Glück hat, oder alte eingearbeitete Leute besitzt, so ist der Kampf mit dem Küchenpersonal eine der unangenehmsten Aufgaben für den afrikanischen Reisenden. Seine Arbeit wird ihm aber auch nicht leicht gemacht; auf offener Herdstelle bei schwelendem Feuer und in die Augen brennendem Rauch sollen sie Essen herrichten, das dem europäischen Gaumen behagt, und die Ansichten über das, was gut schmeckt, sind bei Europäern und Negern sehr verschieden. Beim Abmarsch vom Lager können die Kochgeschirre natürlich nicht gereinigt werden und wandern schmutzig, wie sie sind, in die Kochkiste. Da sie morgens nicht gesäubert werden, sieht der Negerkoch auch nicht den Zweck ein, das Geschirr mittags und abends nach dem Kochen zu putzen, und binnen kurzem starrt die Kochkiste und ihr Inhalt von Schmutz. Wenn man beim Abmarsch von der Küste aus dem dortigen Magazin seine Sachen in tadelloser Reinheit und Frische und ganz neu empfängt, lacht einem das Herz im Leibe, aber acht Tage Marsch durch den afrikanischen Busch verändern die Sachen so, daß der Magazinverwalter sie kaum wieder erkennen würde. Nur immerwährende Aufsicht bringen es zu Wege, daß die Sachen einigermaßen so gehalten werden, wie es sich mit unseren europäischen Ansichten von Reinlichkeit vereinigen läßt.

An einem der Rasttage besuchten wir die Station der katholischen Mission, die, auf einem Hügel liegend, eine wundervolle Fernsicht gewährt. Der Chef der Station, Pater Karst, sowie der Bruder Basilid nahmen uns gastlich und herzlich auf und zeigten uns ihre ganzen Anlagen. Gleich hinter der Mission bedeckt ein ziemlich reicher Wald den Bergabhang, von dem ein Bach im steinigen Bett herab plätschert und sein Wasser in ein natürliches Felsbassin ergießt, welches den Zöglingen der Mission eine sehr willkommene Badegelegenheit bietet. Von hier aus wird das Wasser in mehreren künstlichen Rinnen in die Kaffee-Pflanzungen geleitet. Der dort gezogene Kaffee hat ein sehr gutes Aroma, und die Probe, die uns vorgesetzt wurde, mundete uns vorzüglich.

Am letzten Tage unseres Aufenthaltes bei Kingo's Dorf war der Hauptfesttag der Mohammedaner, der Ramasan (Ende des Fastenmonats), der von uns dadurch gefeiert wurde, daß die Leute eine Extraration an Fleisch bekamen, wofür der Neger immer sehr empfänglich ist.

Am 19. Mai setzten wir unseren Vormarsch fort und lagerten bei Kinkomdogo, dem kleinen Kingo, d. h. dem Bruder des Sultans. Hier trafen Postboten aus dem Innern ein, die Briefe von Dr. Carl Peters und damit die Nachricht von seinem Abmarsch vom Victoria-See und seinem Herannahen überbrachten. Beim Abmarsch war der Lazarettgehilfe Neuhaus so schwer erkrankt, daß wir ihn in Mrogoro zurück lassen mußten. Er war das erste Opfer der enormen Strapazen, welche der Marsch in der Regenzeit uns auferlegt hatte.

Die nächsten Märsche führten uns durch die Makattasteppe mit starkem Wildreichtum nach Farhani. Leider konnte ich mich der Jagd nicht widmen, da auch ich am schweren Gallenfieber erkrankt war und getragen werden mußte, sonst wäre ich gern den zahlreichen Antilopen, Hartebeests, Kudus und den Giraffen zu Leibe gegangen. Sergeant Kühne, der es an meiner Stelle unternahm, die Karawane mit Fleisch zu versehen, verirrte sich bei der Jagd und hatte eine unangenehme Begegnung mit einem Löwen, nachdem er seine sämtlichen Patronen verschossen hatte. Der Löwe äugte sehr interessiert nach ihm, zog es aber doch vor, sich unter mächtigem Geknurr in die Büsche zu schlagen. Fast jede Nacht hörten wir näher oder ferner von unserem Lager das Gebrüll des Königs der Tiere. Auch konnten wir den Besuch von Leoparden verzeichnen, die aber keinen Schaden anrichteten. Das langgezogene Geheul der Hyäne, das mit heiserem widrigen Lachen abwechselt, sowie das Gebläff der Schakale gehörten zu den täglichen Konzerten, die uns aber wenig erfreuten.

In Farhani angekommen, verhandelten wir mit den von Kondoa angekommenen Arabern, um sie zu bewegen, in aller Form die deutsche Herrschaft anzuerkennen, und am 27. Mai hißte ich unter dem Gewehr-Salut und Hurra unserer Soldaten die deutsche Flagge, worauf die Araber unseren Mannschaften ein Festessen von Reis, Ziegenfleisch und Kaffee gaben.

Eine halbe Stunde von Kondoa entfernt liegt in einem Seitental die katholische Mission La Longa in prächtiger Umgebung. Sie wurde von dem Pater Horne geleitet und befand sich in ausgezeichnetem Zustande, wie alle Stationen dieser Mission, welche ich besucht habe. Auch sie hatte weite Anpflanzungen von europäischen Gemüsen gemacht, unter anderem zogen sie etwas Wein, der sehr gute Trauben lieferte.

Der Weitermarsch führte uns durch das fruchtbare Mukundoguotal nach Mueni Usagara. Hier stellte es sich heraus, daß sämtliche Leute des Kingo sowie sieben unserer eigenen Träger desertiert waren. Die alte Häuptlingsfrau, die hier herrschte, verschaffte uns aber Ersatzleute. In einem der nächsten Lager, Kirassa, begegneten wir der ersten großen etwa 800 Mann starken Araberkarawane, die mit viel Elfenbein von Tabora kam. Die Wege waren jetzt genügend gesichert, und fast täglich stießen wir beim Weitermarsch auf neue Karawanen.

Von Kondoa aus wanden wir uns nach Mpapua auf dem nördlichen, schwierigeren, aber kürzerem Wege. Mpapua ist die erste deutsche Station im Innern. Der Aufstieg zu dem Hochland, auf dem Mpapua liegt, ist sehr steil und war für unsere Reittiere äußerst beschwerlich. Weiter führte der Weg durch stachligen Buschwald in leichten Wellen ansteigend nach Kidette, dem ersten Orte Ugogos. Der Dornwald hatte uns schon gezeigt daß wir uns diesem Lande näherten. Von dem Orte war nicht mehr viel zu sehen. Nur einige Reste von Temben-Dörfern waren vorhanden, welche die Wahehe kurz vorher zerstört hatten. War es früher naß gewesen, so wurden jetzt die Nächte sehr kalt, und wir beobachteten morgens früh nur 7,5 Grad Celsius, so daß uns in unserer leichten Kleidung fror, und wir während des Wartens bis zum Abmarsch uns neben oder sehr dicht an die verklimmenden Lagerfeuer stellten oder durch Hin- und Herlaufen unsere steif gewordenen Glieder notdürftig gelenkig machten. In diesen Tagen erkrankte auch Stuhlmann an Fieber und mußte zeitweise getragen werden. Aus Mangel an anderen Leuten geschah dies durch Soldaten, und dabei passierte das Unglück, daß zwei Sudanesen ihn in das eiskalte Wasser eines Baches fallen ließen, wodurch wohl der Grund zu seiner späteren schweren Erkrankung gelegt wurde. Die Orte Mali und Tubugue mit ausgesprochenem Ugogotypus berührend, kamen wir am 4. Juni 1890 nach Mpapua, wo wir von dem dortigen Stationschef, Herrn von Bülow, in kameradschaftlichster Weise aufgenommen wurden.

Mpapua war während des Aufstandes von Buschiri angegriffen worden. Ein Europäer hatte sich flüchten können, der andere war ermordet, die sehr ungünstig gelegene Station sowie die Niederlassung der englischen Mission waren zerstört worden. Nach der Niederwerfung des Araberaufstandes im nördlichen Teile der Kolonie war es Wissmann's Hauptbestreben, dem Handel aus dem Innern die Wege wieder zu öffnen; er war deshalb mit einer großen Expedition nach Mpapua gezogen, um diesen für den Karawanenverkehr wichtigen Knotenpunkt durch eine Station zu sichern. Der erste Stationschef, Leutnant von Medem, ein allgemein beliebter Kamerad, war leider der hier häufig vorkommenden Dysenterie zum Opfer gefallen. Sein Nachfolger war Leutnant von Bülow, ein Bruder der bekannten Romanschriftstellerin, der später im Jahre 1892 im Kampfe gegen die Wadschaggas des Kilimandscharos geblieben ist.

Wir hatten unser Lager unter riesigen Sykomoren gegenüber der Station auf dem andern Ufer eines trockenen Bachbettes aufgeschlagen. Häufig wurden wir in der Nacht durch Rascheln auf unseren Zeltdächern gestört und konnten lange nicht herausbekommen, von wem dies Geräusch herrührte, bis es uns gelang, es in reizenden, kleinen Haselmäusen festzustellen, von denen sich ein Exemplar in mein Zelt verirrt hatte und gefangen wurde. Durch die schwere Erkrankung Dr. Stuhlmann's und Sergeant Krause's, Anwerben von neuen Trägern wurden wir gezwungen, hier eine längere Rast zu machen.

Seit einiger Zeit hatten die Bewohner des Dorfes Kitangi die von der Küste kommenden Karawanen belästigt, ihnen Leute getötet und Lasten geraubt. Die Stationsbesatzung war nicht stark genug, um weiter entfernt von der Station energisch einzugreifen, und von Bülow bat daher den Pascha, ihm von unseren Soldaten dazu welche zur Verfügung zu stellen. Wir marschierten am 6. Juni ab und erreichten die räuberischen Dörfer am 8., die nachdrücklich bestraft wurden und sich bald darauf unterwarfen. Wir erbeuteten bei dieser Gelegenheit 160 Stück Rindvieh und 350 Schafe und Ziegen, wodurch die Ernährungsfrage unserer Kolonne sehr erleichtert wurde. Die übrigen Tage wurden mit Exerzieren und Schießen und anderem Dienst hingebracht.

Ganz reizend waren die Stunden, die ich mit Bülow, in dem ich einen der besten Menschen und liebsten Kameraden kennen lernte, auf der Station zubrachte. Er war schon vor dem Ausbruch des Araberaufstandes nach Ostafrika gekommen, hatte mehreren Stationen vorgestanden und eine Menge erlebt. Sein Mut und seine Tatkraft waren gleich groß. Dazu besaß er eine seltene Körperstärke. Auf seinen früheren Stationen hatte er wenig Machtmittel, und doch gelang es ihm, die umliegenden Dörfer in Respekt zu halten. Er benutzte dazu allerdings manchmal seltene Mittel. So wurde ihm eines Tages gemeldet, daß die benachbarten Araber und Belutschen beabsichtigten, ihn zu überfallen und zu ermorden. Er bat sie daher eines Vormittags zu ihm zum Schauri (Verhandlung) zu kommen, und empfing sie, seine Pfeife rauchend und auf seiner Kitanda (Eingeborenen-Bettstelle) sitzend. Als sie sich im Kreise um ihn niedergelassen hatten, sagte er ihnen auf den Kopf zu, was sie beabsichtigten und fuhr dann weiter, im gemütlichsten Tone mit ihnen redend, nachdem sie ihr Vorhaben unter einem großen Wortschwall abgeleugnet hatten, fort: »Da ihr zu mir sagt, daß ihr gegen mich nichts vorhabt, ist es gut, denn sonst würden wir alle nicht mehr leben.« Mit diesen Worten schlug er die Decke von seinem Bett zurück und zeigte ihnen, daß er unter dem Bett den gesamten Pulvervorrat seiner Station, etwa 200 Pfund, in offenen Fässern aufgestellt hatte. »Wenn ich wüßte, fuhr er fort, »daß ihr etwas gegen mich beabsichtigt, so hätte ich meine Pfeife hier in das Pulver ausgeschüttet, und wir hätten alle zusammen die Reise nach dem Paradies antreten können.« Dieser Vorgang machte auf die Araber einen derartigen Eindruck, daß sie sich hüteten, je etwas gegen Bülow zu unternehmen.

Ein anderes Mal wurde ihm gemeldet, daß ein Dorf seinen Verpflichtungen nicht nachkommen wolle. Außer ihm waren auf der Station nur seine beiden Diener, sein Koch, sein Pferdejunge und zwei Arbeiter. Zwei dieser Leute ließ er zurück und ging mit den andern gegen das Dorf vor, dabei sein kleines 3,7 cm Geschütz mit sich nehmend, von dem er selber einen Teil trug. Vor dem Dorf angekommen, rief er den Jumben (Ortsschulzen) zu sich. Die Antwort waren einige Flintenschüsse. Er schickte ihm darauf eine Granate in das Dorf und erreichte damit, daß alle erschreckt aus dem Dorfe flohen, da sie explodierende Geschosse noch nicht kannten. Er schickte nun seine Leute den Fliehenden nach, denen es gelang, den Dorfschulzen zu fangen, und der Friede wurde bald wieder hergestellt. Von seinen Körperkräften kursierten in der Kolonie die unglaublichsten Geschichten. Tatsache ist, daß er eines Tages, als die Träger über zu schwere Lasten klagten, selber eine Doppellast von etwa 100 Pfund nahm und sie einen fünfstündigen Tagesmarsch weit trug.

Die Station war sehr klein, und da alle Soldaten, ungefähr hundert, darin wohnen mußten, um gegen plötzliche Überfälle gesichert zu sein, waren die Unterbringungsverhältnisse sehr mäßig. Die Wasserversorgung war schwierig, da im Bachbett das ganze Jahr hindurch durch Graben nur spärliches Sickerwasser zu bekommen war, und dies durch die Karawanenleute häufig verunreinigt wurde, so daß viele schwere Dysenterieanfälle vorkamen. Die Temperaturschwankungen waren bei einer Höhe von 900 Metern über dem Meere sehr groß. Morgens war das Thermometer meist unter 10 Grad, während es mittags bis auf 38 Grad stieg.

Es fehlten uns immer noch eine Anzahl Träger für unsere Karawane. Dem zur Station gehörigen Herrn Jahnke, der zur Anwerbung nach Ugogo ausgesandt war, gelang es, 86 Waramboleute für uns zu engagieren.

Am 19. Juni erlebten wir einen sehr interessanten, historischen Moment. Dr. Carl Peters und Leutnant von Tiedemann, die über Uganda nach der Äquatorial-Provinz gegangen waren, um Emin Pascha aufzusuchen, kehrten von ihrer mühevollen Expedition zurück und waren erstaunt, hier Emin Pascha zu treffen, der sich auf dem Marsch ins Innere befand. Diese eigenartige Begegnung ist von Dr. Carl Peters in seinem Werk eingehend geschildert worden. Die beiden nächsten Tage vergingen in sehr interessanten Unterhaltungen über das, was Dr. Carl Peters gesehen und erlebt hatte, und seine Schilderungen der Verhältnisse im Innern wurden bestimmend auf die Pläne unserer Expedition. Während früher beabsichtigt war, direkt nach dem Viktoria-See zu marschieren, wurde jetzt nach reiflichem Überlegen und Erwägung der Gründe dafür und dagegen beschlossen, zunächst nach Tabora zu gehen, um dort, an dem wichtigsten Zentralpunkte des innerafrikanischen Handels, die deutsche Flagge zu hissen.

Dr. Carl Peters hatte in Ugogo schwere Gefechte mit den Eingeborenen zu bestehen gehabt, und da Ugogo zum Machtbereich der Station Mpapua gehörte, entschloß sich von Bülow, unsere Expedition für die nächsten Tage mit einem Kommando seiner Soldaten zu begleiten. Am Morgen des 22. Juni trennten sich die beiden Expeditionen. Peters zog ost-, wir westwärts. Der Weitermarsch führte durch ein trostloses Steppengebiet, die Marenga mkali (Bitterwasser, d. h. Brackwasser), in das eigentliche Ugogo hinein. Das Wasser in diesem Gebiet ist sehr salzig und häufig noch durch den Urin der Rinder verunreinigt, trotzdem muß es aus Mangel an besserem Wasser genossen werden. Daß dabei Erkrankungen der Verdauungsorgane nicht selten sind, liegt auf der Hand. Jetzt schon, kurz nach der Regenzeit war das Land ganz trocken, die Bäche hatten sich verlaufen, die Sümpfe waren ausgetrocknet. Unterwegs sahen wir öfters die kleinen, schmutzigen, anspruchslosen Hütten der Wahumba Massai, der gefürchteten, nomadischen Viehräuber Ostafrikas. Da auch wir etwas Vieh mit uns trieben, und diese Leute zu Übergriffen neigen, wurde mit Marschsicherung marschiert und den Leuten eingeschärft, sich nicht zu weit vom Lager zu entfernen.

Nach dem Passieren der Marenga mkali kamen wir nach Massueju. Hier wurden unsere Leute von den Massais, welche ihr Vieh zur Tränke führten, behelligt. Sie wollten unsere Leute vom Wasser wegjagen, die natürlich, müde und durstig wie sie waren, und als Angehörige einer Regierungs-Expedition sich dies nicht gefallen lassen wollten. Die Massais, die bisher keinerlei Autorität anerkannten und gewohnt waren, daß alles sich vor ihnen fürchtete, griffen unsere Leute mit Speeren an und verletzten dabei einen Zulusoldaten. Herr von Bülow ging auf die Nachricht davon vor und verjagte die Massais durch einige Salven und nahm ihnen dabei etwa 200 Stück Rindvieh ab.

Unser Lager lag sehr ungünstig in einer Niederung, so daß es schwer zu sichern war. Wir mußten deshalb eine große Anzahl Posten vorschieben. Trotzdem versuchten die Massais an einigen Stellen, die Postenkette zu durchbrechen, um sich wieder in Besitz ihres Viehes, welches wir in einen aus Dornbusch hergestellten Kraal getrieben hatten, zu setzen, so daß das Schießen unserer Posten die ganze Nacht nicht aufhörte.

Am nächsten Morgen fanden wir vor unserer Postenkette starke Blutspuren, die davon zeugten, daß die Massais Verluste gehabt hatten. Um sie ein für allemal von ähnlichen Übergriffen abzuhalten, ging Emin Pascha mit mir und einer starken Abteilung am nächsten Tage vor. Wir hatten mehrere Zusammenstöße mit ihnen. Sie kamen im starken Lauf unter Kriegsgeschrei auf uns zu, hielten aber den Salven unserer Leute nicht stand. Es war ihre erste Bekanntschaft mit dem Hinterlader, und sie, die bisher nur den langsam feuernden Vorderlader kennen gelernt hatten, suchten bald ihre Hilfe in der Flucht, als sie sahen, daß unsere Soldaten nach dem ersten Schuß nur ganz kurze Zeit brauchten, um wieder laden und feuern zu können.

Wir erbeuteten bei dieser Gelegenheit rund 700 Stück Rindvieh, von denen wir einen Teil an die Häuptlinge, die uns durch Verpflegung unterstützt hatten, als Geschenk gaben. Der Eindruck auf die Massais war ein nachhaltiger. Später die Gegend passierende Karawanen wurden nicht behelligt. Außer dem Vieh erbeuteten wir auch eine große Anzahl ihrer Speere mit ungeheuer langen Spitzen und ihrer ovalen Büffelhautschilde, die mit schwarzen, roten und weißen Mustern gemalt waren. Aus Trägermangel mußten wir leider die meisten zurücklassen. Einige, die wir in die Heimat sandten, haben leider wie vieles andere ihren Bestimmungsort nie erreicht.

Am 30. Juni lagerten wir in Msesse, einem reinen Ugogoort. Als wir am nächsten Morgen aufbrechen wollten, fehlten beim Antreten 2 Zulusoldaten, und auch von dem Trägeranführer wurde gemeldet, daß 3 Träger nicht im Lager seien. Bald darauf erhielten wir die Nachricht, daß diese 5 Leute von den Wagogos in einem Nachbarorte ermordet worden waren. Unverzüglich brachen wir mit 75 Soldaten und dem Geschütz auf, und es gelang uns, 19 der befestigten Dörfer zu nehmen. Der Widerstand war nur in den ersten erheblich. Als die Leute sahen, daß ihre Befestigungen unserem Geschütz, ja nicht einmal unseren Gewehren stand halten konnten, gaben sie bald den Widerstand auf. In einem Dorfe fanden wir die verstümmelte Leiche des einen Zulusoldaten. Auch gelang es uns, die beiden Gewehre der Leute zurückzuerobern. Eine ungeheure Menge Rindvieh fiel uns bei diesem Zuge in die Hände. Das Kleinvieh überließen wir unseren Soldaten und Trägern, die ordentlich darunter aufräumten. Von dem Rindvieh wurde ein Teil an befreundete Sultane als Geschenk gegeben, aber es blieb uns immer noch eine große Menge, die wir als Stamm für später zu errichtende Stationen mittrieben, die aber leider unseren Marsch sehr aufhielten.

Das energische Einschreiten, welches wir bei diesen Gelegenheiten gezeigt hatten, half uns bei unserem späteren Vormarsch durch Ugogo. Wir wurden auf dem ganzen Wege nicht weiter belästigt, und während sonst die Eingeborenen von den durchziehenden Karawanen einen starken, häufig 50 Proz. der mitgeführten Lasten betragenden Wegetribut (Hongo) verlangten, brachten sie uns unaufgefordert ihren Tribut dar.

In dem Gesamtbestand der Europäer unserer Kolonne waren einige Änderungen eingetreten. Sergeant Krause, ein sehr tüchtiger Mann, hatte krank in Mpapua zurückgelassen werden müssen; er war durch langen Aufenthalt in Ägypten der arabischen Sprache vollkommen mächtig und war uns bisher beim Verkehr mit den Sudanesen von großem Vorteil gewesen. Stuhlmann war wieder hergestellt, dafür aber war von Bülow so schwer an einem typhösen Fieber erkrankt, daß er getragen werden mußte. Auch ich fühlte mich sehr schlapp und konnte nur mit Anspannung meiner ganzen Energie den Marsch fortsetzen. Es kam hinzu, daß die Wasserverhältnisse immer schlechter wurden. Die große Menge von Rindvieh, die wir mit uns führten, stürzte sich, sobald wir im Lager ankamen, auf die meist spärlichen Wasserlöcher und verunreinigte sie, ehe wir daran denken konnten, unseren Bedarf zu decken. Die Tiere, die häufig von morgens bis abends unterwegs waren, waren von Durst gepeinigt so wild, daß an ein Zurückhalten nicht zu denken war.

Ugogo heißt allgemein das Dornland und trägt diesen Namen mit Recht. In den meisten Gegenden herrschen Dornsträucher vor, wie Mimosa und Randia, die ihre Dornen dem Wanderer überall entgegenstrecken. Häufig sind sie so dicht verwachsen, daß die Wege sie tunnelartig durchschneiden, und man keinen Schritt vom Pfade abweichen kann. Das Hindurchtreiben von unserer etwa 2000 Stück betragenden Rindviehherde war natürlich sehr schwierig, und der letzte Mann kam häufig erst am Abend ins Lager, während die Spitze das Lager meist nach 5-6 Stunden erreichte. Unser Rindvieh hatte auch auf die Löwen große Anziehungskraft, und das nächtliche Löwenkonzert verließ uns während des ganzen Marsches durch Ugogo nicht. Ich hatte mich einige Tage sehr unwohl gefühlt, aber nicht krank gemeldet, um den Vormarsch nicht zu erschweren, da schon Bülow getragen wurde; so gut es ging, ritt ich weiter, bis es mir am 17. Juli nicht mehr möglich war. Zwei Tage vorher war mein braves Pferd den Strapazen erlegen. Das Passieren der Sümpfe und die immerwährende Nässe während des ersten Teiles der Expedition hatten ihm schon sehr zugesetzt, das schlechte Wasser und das mangelhafte Futter gaben ihm jetzt den Rest. Ich hatte ihm jeden Tag ein Grasdach bauen lassen, um es einigermaßen gegen die Nachtkälte zu schützen, und als ich am Morgen des 15. zu ihm ging, war es nicht zu bewegen, aufzustehen. Ein mildtätiger Schuß aus meinem Revolver setzte seinem Leben ein Ziel, und ich bestieg zum Weitermarsch den mir als zweites Reittier zugeteilten weißen Maskatesel. Beim Abreiten sah ich schon, wie sich Schwärme von Geiern auf den nächsten Bäumen sammelten, und ich wußte, daß binnen 24 Stunden die Geier, Hyänen und Schakale wenig von dem treuen Tier übrig lassen würden.

Der Marsch am 17. führte uns nach dem Tschaia-See; ich befand mich mit Sergeant Kühne am Schluß der Karawane, wir feuerten die Soldaten und Träger an, das Vieh vorwärts zu bringen, unter dem Hinweis, daß der Marsch ziemlich lang wäre. Am Mittag hatte ich etwas gerastet und einen frugalen Imbiß zu mir genommen. Beim Weitermarsch wurde mir immer elender zu Mute. Schweres Gallenerbrechen stellte sich ein. Mein Kopf hämmerte und dröhnte, und als die Sonne sich senkte, fiel ich öfters bewußtlos von meinem Reittier herunter. So oft ich wieder zu mir kam, bestieg ich es wieder, denn »Vorwärts, nur vorwärts« war die Parole. Da sich aber die Ohnmachten häuften, schickte Sergeant Kühne, ohne daß ich es wußte, vor zu Emin Pascha, der Leute mit einer Hängematte zurücksandte, um mich ins Lager zu holen. Das letzte, was ich weiß, ist der Anblick eines kleinen, hübschen Sees, dessen Ufer mit Palmen bewachsen waren, dahinter ging der Mond als eine riesig große, rote Scheibe auf, und in meine Ohren drang der Lagerlärm vermischt mit dem widerlichen Gekreisch einer zahlreichen Vogelschar. Dann wurde ich in mein bereitstehendes Zelt gebracht, auf mein Bett gelegt, und bald umgab mich tiefe Bewußtlosigkeit.

Die nächsten Tage sind in meinem Leben vollständig ausgelöscht; es ist mir keine Spur davon geblieben, wo wir waren, und welche Gebiete wir durchschritten. Später erzählten mir meine Begleiter, daß ich teils bewußtlos war, teils heftige Fieberdelirien hatte, in denen ich von Seen und Flüssen, meiner Familie, meinen Verwandten und Bekannten in der Heimat phantasierte. In der Erinnerung taucht als erster lichter Punkt wieder das freundliche Gesicht des alten Pascha auf, der sich über mein Lager beugte und sich nach meinem Ergehen und meinen Wünschen erkundigte, und als ich sagte, ich wollte zu meinen Leuten gehen und mich von ihrem Zustande überzeugen, mich einfach auslachte und sagte, ich solle es nur versuchen. Es war mir ganz unmöglich, mich von meinem Lager zu erheben. Diese Unfähigkeit, meinen Willen durchzusetzen, und der Gedanke, ein nutzloses Glied der Expedition zu sein, versetzten mich in solchen Gemütszustand, daß mir die Tränen in die Augen kamen. Emin Pascha beruhigte mich in väterlicher Weise und sagte mir, daß ich eine sehr schwere Krankheit, eines der schwersten Schwarzwasserfieber, das ihm in seiner afrikanischen Laufbahn vorgekommen wäre, überstanden hätte. Als ich fragte, wie lange ich so schwer krank gelegen hätte, teilte er mir mit, daß ich seit 14 Tagen getragen worden wäre.

Die Gegend hatte sich inzwischen vollständig geändert. Wir hatten das unwirtliche Ugogo mit seinen Dornen, seinem verbrannten, rissigen Boden und seinen unfreundlichen Bewohnern verlassen und waren in das Land Unjamwesi eingetreten. An Stelle der Dornensträucher war ein lichter Laubwald getreten, in dem das Marschieren eine Lust war. Der Wald bestand meist aus Myombo-Bäumen ( Berlinia emini), deren eschenartiges Laub angenehmen Schatten darbietet. Wir kamen durch gut angebaute, von dem Fleiß seiner Bewohner zeugende Gegenden und lagerten meist in der Nähe von sehr volkreichen Dörfern. Verpflegung wurde in reichem Maße angebracht, so daß unsere Leute sich sehr wohl fühlten. Auch mein Gesundheitszustand hatte sich etwas gebessert, so daß ich zeitweise reiten konnte. Dagegen mußte Herr von Bülow noch immer getragen werden. Sein Fieberanfall war zwar nicht so schwer gewesen wie der meinige, es hatte aber den Anschein, als ob sich ein schleichendes Leiden daraus entwickelte.

Die Dörfer der Eingeborenen der Wanjamwesi liegen meist in dichten Wolfsmilchhecken. Durch ihr das ganze Jahr hindurch währendes Grün bieten sie dem Auge einen angenehmen Ruhepunkt in der vertrockneten und verbrannten Gegend. Wir berührten die Dörfer Tura, Muhalle, Robugua und Mkigua, in welch letzterem wir beschlossen, einige Tage zu rasten, um erst Nachrichten aus Tabora abzuwarten. Tabora, der Knotenpunkt des zentralafrikanischen Handels, beherbergte eine große Anzahl Araber, von denen ungewiß war, wie sie sich uns gegenüberstellen würden. Von der Küste war ein Belutsche Ismael mit einer deutschen Flagge nach dort geschickt worden, um mit den Arabern zu verhandeln und sie zu veranlassen, sich zu unterwerfen. Unsere Träger drängten, möglichst bald Tabora zu erreichen. Auf dem Marsche konnten wir schon hören, wie ältere und erfahrene Träger ihren jüngeren Genossen von den dortigen Herrlichkeiten erzählten, wo sie sich von den Mühen der Reise erholen konnten, wo jedes zweite Haus ein Wirtshaus war, in dem Pombe, das einheimische Bier, geschenkt wurde, die Damenwelt in reichstem Flor stände, und auf dem Markt alle den Magen erfreuende Sachen verkauft würden. Auch wir wurden von Tag zu Tag gespannter, dieses Dorado kennen zu lernen, das uns durch die Beschreibungen Stanley's, Wissmann's und Juncker's bekannt war. Wir hatten schon mehrfach von uns begegnenden Karawanen gehört, daß wir in Tabora erwartet und gute Aufnahme finden würden.

Am Nachmittag kam der erwähnte Belutsche Ismael zu uns ins Lager und berichtete, daß alle Araber mit Ausnahme von einem einzigen bereit wären, die deutsche Flagge zu hissen, aber der Häuptling der Wanjamwesi Sike damit nicht einverstanden sei. Eine arabische Deputation folge ihm auf dem Fuße. Kurz darauf erschien der Araber Sef ben Saad, ein sehr verständiger Mann, der stets die Tabora passierenden Europäer und auch die dort wohnenden Missionare der algerischen Mission unterstützt, die letzteren sogar durch kräftiges Eintreten vor der Ermordung geschützt hatte. Auch er berichtete, daß die Arabergemeinde uns mit offenen Armen aufnehmen würde. Bald trafen andere Araber mit Geschenken ein und nach einigen Verhandlungen marschierten wir am 27. Juli weiter. Wir lagerten in Ulalla und am nächsten Tage beim Chef Kassui, wo sich auch wieder Araber aus Tabora mit Geschenken zu unserer Begrüßung einstellten. Am nächsten Tage, dem 29., wurden unsere Ausrüstung und Kleidung einigermaßen in Stand gesetzt, die Träger zogen ihre besten Kleider an, denn heute sollte Tabora erreicht werden. Nach zweistündigem Marsch kamen uns große Menschenmengen entgegen. Viel Araber und Belutschen in ihrer malerischen Tracht mit schönen Dolchen und Säbeln sprengten uns auf ihren ausgezeichneten Maskateseln entgegen. Die Frauen gaben durch unaufhörliches Trillern ihrer Freude, uns zu sehen, Ausdruck. Pauken und Trommeln ertönten, und nach einem weiteren Marsch von einer halben Stunde unter dem Jubel der Bevölkerung und dem entsprechenden Lärm und Freudengeschrei wurde unser Ziel erreicht. Wir waren in Tabora! Ein großes, gerade leerstehendes Arabergehöft wurde uns als Behausung angewiesen, in dem wir es uns so bequem wie möglich machten. Nach langwierigen arabischen Begrüßungen und Höflichkeitsformeln zogen wir uns zurück und fingen an, unser Lager einzurichten, denn ein längerer Aufenthalt stand uns bevor.

Was wir hier erlebten, und wie sich die Verhältnisse weiter entwickelten, davon ein andermal.