|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Von Chr. Wilh. Magnus.

Das »liebe närrische Nest,« wie Goethe die Universitätsstadt Jena nannte, spielt im Leben des großen Dichters und Denkers eine wichtige Rolle. Hierher kam er vom nahegelegenen Weimar oft und gern, hier pflegte er sich – nach seinen eigenen Worten – »die Stimmung zu allerlei Gutem zu holen,« hier wohnte er oft monatelang. Der Ausspruch von »Weimar-Jena der großen Stadt« war ihm keine leere Phrase, sondern Weimar und Jena galten ihm in der That als ein Zusammengehöriges, in beiden fühlte er sich gleich heimisch, beider Häuser, Umgebungen und Bewohner waren ihm gleich bekannt und vertraut. Weimar war sein fester Wohnsitz, seine eigentliche Heimat, Jena sein zeitweiser Aufenthaltsort, sein Tusculum, seine zweite Heimstätte.

Bot ihm Weimar viel an geselligen Freuden, an Liebe und Freundschaft lebenslustiger und genialer Freunde und Freundinnen, so winkte ihm in Jena die hingebende Freundschaft guter und edler Menschen, der Verkehr mit ernsten Gelehrten, das fesselnde Leben der Universität, und endlich erblühte ihm dort noch einmal ein letzter Liebesfrühling. In der Brust des alternden Goethe erwachte noch einmal jene Leidenschaft, die er wie kein anderer besungen und durchdichtet: das leidvolle und freudvolle Gefühl der Liebe, eine herzliche, tiefe Zuneigung zu Minchen Herzlieb, der Pflegetochter des Jenaer Verlagsbuchhändlers Frommann.

Nicht zum geringen Theil war es auch die reizende, naturschöne Umgebung Jena's, welche ihn fesselte, ihn immer und immer mit unwiderstehlicher Sehnsucht nach dem »lieben närrischen Neste« zog. »Ich gehe auch hier in Weimar weit und breit umher, doch läßt sich, wenn ich aufrichtig sein soll, der Gegend nichts abgewinnen, sobald man einmal an die Jenaische gewöhnt ist,« schreibt er an Knebel. Und im Sommer 1811 über Böhmen: »Die Vegetation in der Gegend von Jena ist ganz herrlich und das Saalthal will mir gar viel lustiger vorkommen, als der düstere Ellenbogener Kreis, ob wir gleich diesem seine Verdienste nicht schmälern wollen.«

Während der Zeit der ungebundenen Geniewirthschaft kam Goethe mit den »Lustigen von Weimar« nach Jena »gerutscht,« um in ausgelassener Fröhlichkeit die gastwirthschaftlichen Wohlthaten der verschiedenen »Mühlen« zu genießen. Daneben zog ihn aber auch schon früh sein wissenschaftlicher Eifer nach der Universitätsstadt, bei deren Gelehrten er Anregung und Unterstützung in seinen wissenschaftlichen Bestrebungen fand. In Jena fühlte er sich behaglich und gab sich, fernab von den Festlichkeiten und Aufregungen des Weimarschen Hofes, seinen Neigungen ungestört und rückhaltslos hin. Er lebte hier in stiller Zurückgezogenheit, mit treuen Freunden und Männern der Wissenschaft verkehrend, Belehrung suchend und Belehrung sowie Anregung durch sein unermüdliches Forschen und Denken gebend. Und anregend wirkte die Gesellschaft, welche er hier vorfand, eine Gesellschaft von Geistesgrößen, wie sie nie zuvor, noch später in einer kleinen Stadt von 5000 Einwohnern (zählte Jena um jene Zeit) zu finden war. Fast alles, was einen Namen in der damaligen Geistesgeschichte hatte, weilte längere oder kürzere Zeit, festwohnend oder besuchsweise in den Mauern Jenas. Schiller, Voß, die Schlegel, Novalis, Tieck, Klopstock, Herder, Wieland, Claudius, Gries, die Humboldt, Kotzebue, Steffens, Hardenberg, Zacharias, Werner, Fichte, Hegel, Schelling, Haller, Hufeland, Reinhold, Ocken, Gall, Seebeck und andere Berühmtheiten wohnten theils da, theils kamen und gingen sie besuchsweise ab und zu. Mit Recht konnte daher Goethe zu Eckermann sagen: »Es wird Ihnen in diesem Kreise gefallen. Ich habe dort schöne Abende verlebt. Auch Jean Paul, Tieck, die Schlegel und was in Deutschland sonst Namen hat, ist dort gewesen und hat dort gern verkehrt.«

Noch in seinen späteren Lebensjahren kam Goethe oft nach Jena, und der Wanderer, welcher die Erfurter Straße ging, hatte öfter Gelegenheit, der Kutsche zu begegnen, welche den alten Herrn barg. Auf dem Bock saß in jener Zeit sein letzter Kutscher Barth, die Pferde lenkend und aufmerksam nach Steinen und Naturseltenheiten umherspähend, da er mit den naturwissenschaftlichen Neigungen seines Herrn wohlbekannt war. Fiel ihm ein seltener Stein in die Augen, so hielt er die Kutsche an, zeigte mit der Peitsche nach dem Gegenstande und machte Goethe aufmerksam, indem er in seiner breiten, thüringer Mundart fragte: »Is das was fer uns, Herr geheemer Radh?«

Die Neigung, welche Goethe zur Stadt Jena hegte, ist dieser sowie deren Hochschule von erheblichem Nutzen geworden. Goethe nahm sich als weimarischer Minister der Universität mit Liebe an, er trug viel zur Vergrößerung der wissenschaftlichen Sammlungen bei, beschenkte das physicalische Institut mit seinen eigenen werthvollen Apparaten, bereicherte die mineralogischen Sammlungen und verwendete sich eifrig für den Ankauf werthvoller Privatsammlungen, wie diejenige des Bergraths Voigt in Ilmenau und des Anatomen Stark. Auch um die Erweiterung und Neuordnung der Bibliothek bemühte er sich und griff dabei selbst anregend und leitend ein. Selbst die Verschönerung der Stadt erstrebte er, indem er die Ausfüllung des alten Festungsgrabens und andere Verbesserungen beantragte oder befürwortete. Nur mit dem Bruder Studio stand er zeitweise auf Kriegsfuß und hatte mit den »wilden Jägern an der Saale,« wie er die Jenaer Studenten nannte, gar oft seine liebe Noth. Indessen war er der akademischen Jugend nicht feindlich gesinnt, ließ im Gegentheil oft weitgehende Milde und Nachsicht walten, wie er sich überhaupt in akademischen Streitfällen, so auch bei Gelegenheit des Fichte'schen Conflictes, meist als nachsichtiger Staatsbeamter zeigte.

Wie Goethe seinerseits der Universität nützte, so zog auch er wieder Nutzen aus den wissenschaftlichen Einrichtungen, aus dem Verkehr mit Jenaer Gelehrten, aus anregenden Gesprächen und Belehrungen, die zu suchen und anzunehmen der hohe Staatsbeamte und schon damals berühmte Dichter nicht verschmähte. Als er begann, sich mit anatomischen Forschungen zu beschäftigen, nahm er bei Loder, einem angesehenen und berühmten Professor der Anatomie, Privatissima, und Loder fand an dem Dichter nicht nur einen gelehrigen, sondern auch einen selten erfolgreichen Schüler. Es ist dies eine seltsame Erscheinung im deutschen Dichterleben: Goethe, der weimarische Geheimrath, der hochgeschätzte, weichfühlende Dichter, hört Vorlesungen über Anatomie und beginnt allen Ernstes in jener blutigen Wissenschaft zu arbeiten und zu forschen! Und nicht vergebens hatte er sich mühevoll durch die schwierigen Bahnen eines ihm bisher fremden Forschungsgebietes gearbeitet, nicht vergebens seine Zeit und Kraft dem anatomischen Studium gewidmet. Er erzielte bald Erfolge, vor denen die Fachgelehrten theils verblüfft oder freudig erregt, theils mit beschränkter Verständnißlosigkeit standen.

Zunächst machte er zu Anfang der Achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts eine Entdeckung von weittragender Bedeutung, welche unter den Anatomen ungeheures Aufsehen erregte. Er entdeckte den Zwischenkiefer des Menschen! Von einem solchen war um jene Zeit noch nichts bekannt, man kannte einen Zwischenkiefer nur bei den Thieren und hielt das Fehlen desselben beim Menschen als einen wichtigen Unterschied zwischen diesem und den Thieren, als ein charakteristisches Merkmal des Menschen. Da plötzlich trat Goethe mit der unerhörten Behauptung hervor, daß sich die Anatomen im Irrthum befänden, daß der Zwischenkiefer beim Menschen ebenso vorhanden sei wie bei den Thieren, nur daß er bei ersterem schwer nachweisbar und in der Regel nur in der frühesten Jugend erkenntlich sei, im Alter dagegen meist bis zur Unkenntlichkeit verwachse. Im Jahre 1784, zum Theil während eines Aufenthaltes in Jena, schrieb er diese Entdeckung nieder. Im October desselben Jahres sendete er das Manuscript zur Begutachtung an den Jenaer Anatomen Loder, und dieser gab den Aufsatz mit folgendem Schreiben zurück:

»Ew. Hochwohlgeboren sende ich den mir geneigtest communicirten Aufsatz mit dem verbindlichsten Danke zurück. Ich habe bei Durchlesung desselben so viel Vergnügen empfunden, und Ihre Präcision in der anatomischen Beschreibung sowohl als Ihren Blick in der Physiologie des Theiles so sehr bewundert, daß ich in der anatomischen Begeisterung es in vollem Ernste bedauerte, daß Sie Minister und nicht Professor anatomiae sind. Sie werden mir aber antworten, wie Kaiser Leopold einem Musicus, der dem Kaiser, der ihm etwas auf dem Klavier vorgespielt hatte, in voller Extase um den Hals fiel und es bedauerte, daß er kein Musicus geworden: »Wir stehen uns halt so auch gut.«

Leider wußten nicht alle Fachgelehrten ebenso wie der Jenaer Professor die Tragweite der Goethe'schen Entdeckung zu würdigen. Von Seiten vieler Anatomen, unter diesen hervorragende Autoritäten wie der berühmte Peter Camper, erfuhr Goethe den heftigsten Widerspruch. Trotzdem hat sich die Wahrheit seiner Entdeckung bestätigt, der Zwischenkiefer ist beim Menschen thatsächlich vorhanden und jeder Anatom kann ihn heute an menschlichen Embryonen vorzeigen. Goethe gebührt der Ruhm seiner Entdeckung! Doch damit schloß er seine anatomischen Forschungen noch nicht ab, er arbeitete auf dem Gebiet der Anatomie rüstig weiter und verfaßte noch eine Reihe werthvoller Aufsätze. Darunter auch einige bisher noch ungedruckte, erst während der Osterferien des Jahres 1891 von Herrn Professor Dr. Bardeleben im Goethe-Archiv aufgefundene Arbeiten; so das Material zu seiner Schrift über den Zwischenkiefer, ferner einen leider unvollständigen Aufsatz »Versuch einer allgemeinen Knochenlehre,« sowie den 1790 begonnenen, gleichfalls unvollendeten »Versuch über die Gestalt der Thiere.« Nächst der Entdeckung des Zwischenkiefers ist die vornehmste Leistung Goethe's auf dem Gebiet der Anatomie seine weltberühmte Wirbeltheorie des Schädels, mit welcher er nachweist, daß der Schädel der Wirbelthiere das umgewandelte vorderste Stück des Rückgrats oder der Wirbelsäule ist.

Im Jahre 1790 erschien seine »Metamorphose der Pflanzen«, wohl die bekannteste seiner naturwissenschaftlichen Schriften. Er bemüht sich, in dieser Schrift zu beweisen, daß der ganze Formenreichtum der Pflanzenwelt aus einem Grundorgan, dem Blatt, durch unendlich mannigfaltige Umbildung und vielseitige Ausbildung entstanden sei. Doch auch mit dieser Schrift stieß er bei den Fachgelehrten auf heftigen Widerspruch. Er eilte mit seinen wissenschaftlichen Entdeckungen seiner Zeit weit voraus, viele Fachgelehrte vermochten dem kühnen Fluge seines mächtigen Geistes nicht zu folgen, und so traf den großen Denker das von ihm vielbeklagte Mißgeschick, von seinen Zeitgenossen nicht verstanden zu werden. Dies darf uns nicht wundern, wenn wir die damalige Art, die Natur zerstückelt in ihren Einzelerscheinungen zu betrachten, der Art des umfassenden Goethescheu Denkens entgegenhalten, seiner Art, die Natur als ein organisch Zusammenhängendes, nach ewigen Gesetzen Hervorbringendes zu betrachten, von diesem Gesichtspunkte aus zu urtheilen und zu forschen. Keimten doch in seinem mächtigen Geiste bereits Ideen, welche später in der sogenannten Descendenztheorie wiederkehrten, schwebte ihm doch schon nebelhaft vor Augen, was später Darwin zu einem wissenschaftlichen System ausbildete, weshalb auch die Darwinistische Schule den großen Dichter und Naturforscher als einen Vorläufer ihrer Lehre, als einen der Ihren in Anspruch nimmt.

Mit Beginn der Neunziger Jahre begann Goethe, sich mit der undankbaren Erforschung der Farbenwelt zu beschäftigen, die auf ein halbes Menschenleben sein Denken und Forschen in Bewegung erhalten und ihm viele bittere Stunden bereiten sollte. Mit keiner anderen seiner wissenschaftlichen Arbeiten erfuhr er so schroffe Behandlung von Seiten seiner Gegner wie mit seiner Farbentheorie. Er hatte die Theorie des großen Newton angegriffen, damit die ganze Newtonsche Schule, und erfuhr infolgedessen bittere und aufregende Anfeindungen von bedeutenden Physikern. Außerdem beschäftigte er sich viel mit mineralogischen Forschungen, mit der bildenden Kunst, der Alterthumsforschung und anderen Wissenszweigen.

Diese wissenschaftliche Thätigkeit brachte Goethe in immer engere Verbindung mit Jena und den dortigen Gelehrten. Er hat vieles von seinen wissenschaftlichen Arbeiten in Jena verfaßt oder doch hier viele Vorstudien gemacht. Währte sein Aufenthalt kürzere Zeit, so wohnte er meist im Gasthof »zur Tanne«, welche sein bevorzugtes Absteigequartier war. Der Gasthof »zur Tanne« liegt nicht in Jena selbst, sondern in dem Dörfchen Wenigenjena, welches unmittelbar an Jena grenzt und von der Stadt nur durch einen Fluß, durch die Saale, getrennt ist. Eine alte, stattliche Steinbrücke verbindet beide.

Goethe bewohnte den Giebelraum »der Tanne,« dessen dreifenstriges Zimmer der Saale, deren Steinbrücke, der Stadt Jena sowie den dahinter aufsteigenden Bergen zugekehrt ist, während das Fenster der Schlafstube einen herrlichen Ausblick auf das Dorf Wenigenjena, die im Hintergrund befindlichen Berge und die baumreichen Wiesen gewährt, welche sich an den Ufern der Saale hinziehen. Unter den Fenstern fließt die Saale vorüber, ihr Wasser rauschend aus den Bogenpfeilern der Brücke ergießend und plätschernd an der Ufermauer brechend. An freundlichen Sommertagen stehen oft am Ufer des Flusses mit dem Fischfang beschäftigte Bursche, die Angelruthe in der Hand, mit dem Köder auf spitzem Angelhaken ein vertrauensseliges Fischlein lockend. Ein solches Bild mochte Goethe vorschweben, als er sein Gedicht »Der Fischer« schrieb, das, wie man sagt, hier entstanden sein soll:

»Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll.

Ein Fischer saß daran,

Sah nach dem Angel ruhevoll,

Kühl bis an's Herz hinab.«

Durch ihre eigenartige, ruhige Naturschönheit zu einsamen, abendlichen Spaziergängen einladend, breiten sich die Wiesen unterhalb Wenigenjena's aus. Dort, an dem Ufer der Saale entlang, zwischen Weiden- und Erlengebüschen, unter sanft rauschenden Baumwipfeln, ist der große Dichter und Denker oft dahingewandelt, in stiller Einsamkeit seinen Gedanken nachhängend. An schönen Sommertagen, wenn sich nach dem Untergang des Tagesgestirns sanfte Dämmerung über die düsteren Baumgruppen lagert, die alten Weiden gespenstig aufleuchten und über dem Wasser der Saale ein breiter, langgezogener Nebelstreif emporsteigt, verwandelt sich die Landschaft in ein seltsames, fast märchenhaftes Stimmungsbild. Dieses bevölkerte die Phantasie des Dichters wohl mit badenden Nixen, mit neckischen Elfen, die Töchter Erlkönigs stiegen aus den düsteren Baumgruppen, und der sagenhafte, gespenstige Beherrscher des Wiesengrundes streckte seine Nebelarme gebietend über das Märchenreich. Trat zu diesen Phantasiebildern die rauhe Wirklichkeit, in solchen Augenblicken, solcher Umgebung selbst poetisch verklärt, ein dahintrabender Reiter, vielleicht auch die Erinnerung an ein

fieberkrankes Kind, so formte die Phantasie des Dichters erst nebelhaft, dann klarer und klarer herausarbeitend den Stoff, die Fabel, und endlich in Worte gebracht das Lied, die Ballade:

»Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?

Es ist der Vater mit seinem Kind.

Er hat den Knaben wohl in dem Arm,

Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.

Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? –

Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht?

Den Erlenkönig mit Kron und Schweif? –

Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. –

Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort

Erlkönigs Tochter am düstern Ort? –

Mein Sohn, mein Sohn, ich seh es genau:

Es scheinen die alten Weiden so grau. –«

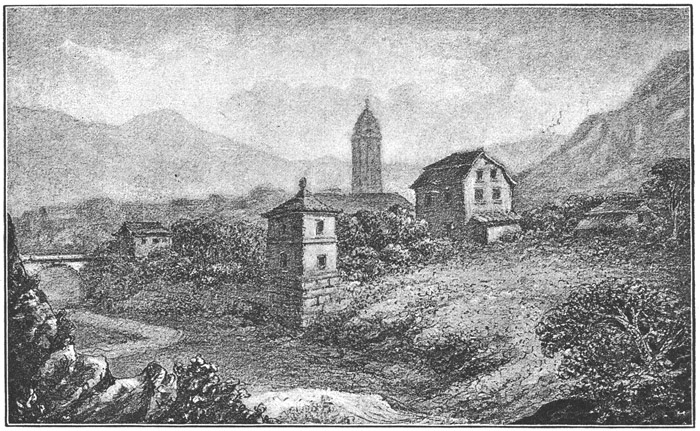

Schiller's Garten in Jena. (Nach einer Handzeichnung von Goethe verkleinert.)

An die Ballade »Erlkönig«, welche in jener Gegend und im Gasthof »zur Tanne« entstanden sein soll, knüpft man noch die Erzählung von einem Bauer, welcher sein krankes Kind in die Klinik nach Jena bringen wollte, indessen den Schmerz erlebte, das phantasirende Kind während des nächtlichen Rittes in seinen Armen sterben zu sehen. Wie viel Wahres an dieser Ueberlieferung ist, läßt sich jetzt nicht mehr bestimmen.

Im Giebelzimmer der »Tanne« beschäftigte sich Goethe viel mit wissenschaftlichen Arbeiten; er schrieb hier Verschiedenes über Morphologie, entoptische Farben, Optik und andere Wissensfächer. Das Zimmer, welches er bewohnte, schilderte Joh. Fr. Frommann in einem Briefe vom 15. Juni 1818 folgendermaßen: »Ich will dir doch eine Beschreibung seiner Stube auf der Tanne machen, wie wir sie neulich fanden: In der Mitte ein großer Tisch mit Landkarten, auch solche vom Harz und Thüringer Waldgebirge, wo es unruhig wird und braut, denn er beobachtet mit Gläsern und bloßen Augen die Wolken, führt darüber ein Tagebuch. Auch Bücher liegen auf dem Tisch und eine Vase Blumen mit angesteckten Zetteln. Die ganzen Wände sind bedeckt mit guten Zeichnungen, Kupferstichen, zierlich in den Ecken angeheftet. An der einen Seite ein großes, wohl vier Ellen langes Panorama von Rom, an der entgegengesetzten Seite eine etwas kleinere Ansicht von Dünkirchen, die Peterskirche mit den spitzen Thürmen, der Einzug Ludwigs XIV., Allongeperücken mit Roß und Mann; gleich darüber eine gute Sepiazeichnung von einer Greuelthat aus der biblischen Geschichte; der Sopha voll Bücher, Hefte in Menge. In einem erfreute uns das Wiedersehen des herrlichen blauen Agapanthus, den wir in Töplitz so groß und in Menge gesehen haben. Vor dem Fenster liegt immer der schwarze Spiegel, um die schönsten Miniaturlandschäftchen zu geben. Die Brücke, das rauschende Strömen der Saale geben herrliche Unterhaltung. Keine Bequemlichkeit im ganzen Raum als das Bett, worauf er sich abwechselnd legt.«

Außerdem wohnte Goethe oft und gern in einem kleinen Zimmer des alten Schlosses zu Jena. Dieses Zimmer, welches neben den herzoglichen Zimmern lag, war ursprünglich als Absteigequartier für Knebel, den Erzieher des weimarischen Prinzen Konstantin, eingerichtet, ward aber auch, wenn Knebel nicht anwesend war, von Goethe bewohnt. Wie wohl er sich da befunden hat, ist aus einem Briefe an Schiller ersichtlich, dem er über seinen Aufenthalt im Schlosse schreibt: »Dort in Knebels alter Stube bin ich immer ein glücklicher Mensch, weil ich keinem Raum auf dieser Erde so viel productive Momente verdanke. Es ist lustig, daß ich an einem weißen Fensterpfosten Alles ausgeschrieben habe, was ich seit dem 21. November 1798 in diesem Zimmer von einiger Bedeutung arbeitete. Hätte ich diese Registratur früher angefangen, so stünde gar manches darauf, was unser Verhältniß aus mir herauslockte.« Die erwähnten Aufzeichnungen sind jetzt leider übertüncht und nicht mehr vorhanden. Während und nach der Schlacht bei Jena diente das Schloß als Lazareth, alle Räume waren mit Verwundeten angefüllt, und auch das Zimmer Knebels und Goethes wurde mit in Verwendung genommen.

Ferner besaß Goethe noch eine Wohnung im Gärtnerhause des Botanischen Gartens. An die Wohnungen, welche er in Jena innehatte, machte Goethe hinsichtlich der Ausstattung geringe Ansprüche, und so war auch diese, seine »wunderliche Jenaische Wohnung, wo aller Comfort nur aus der Seele des Bewohners entspringen kann,« recht bescheiden eingerichtet. Doch befand sich der Dichter in seiner einfachen Wohnung mit der freundlichen, naturschönen Umgebung wohl und behaglich, flüchtete aus dem weimarischen Hoftrubel oft in die stille Abgeschiedenheit des Botanischen Gartens und lebte da mitunter monatelang bis tief in den Winter hinein. So wohnte er im Jahre 1814 noch zu Weihnachten in den niedrigen Zimmern der alten Gärtnerwohnung, verlebte im Jahre 1820 den Herbst und Winter daselbst, mit der Redaction alter Papiere und wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigt. Im Jahre 1825 wurde die alte Gärtnerwohnung durch einen Neubau ersetzt. Auch in diesem waren einige Zimmer mit herrlicher Aussicht eigens für Goethe hergestellt und eingerichtet, doch hat er dieselben nur einigemale und stets nur kurze Zeit bewohnt.

In Jena schloß Goethe während eines Aufenthaltes im Jahre 1810 seine Farbenlehre ab, und gab sich bei dieser Gelegenheit nochmals seiner alten Lieblingsbeschäftigung des Zeichnens hin, zum letzten Male, denn fortan ließ er den Zeichenstift ruhen. Seine ersten Zeichenversuche reichen bis in das Jahr 1764 zurück; als Student hatte er in Leipzig bei Oeser Unterricht im Zeichnen genommen. Von da an griff er in müßigen Stunden oft zum Stift, Hand-Zeichnungen und Skizzen von ihm sind daher nicht selten. Was aber den Zeichnungen, die er im Jahre 1810 in Jena sowie auf einer Reise in Böhmen fertigte, Anspruch auf besondere Beachtung gibt, ist der Umstand, daß Goethe jene Zeichnungen später als ein Ganzes erklärte, »woraus Fähigkeit sowohl als Unfähigkeit beurtheilt werden könnte.« Es war also seine ausgesprochene Absicht, diese Zeichnungen als Grundlage bei Beurtheilung seines zeichnerischen Talentes, als Beweis seiner Fähigkeit oder Unfähigkeit im Zeichnen gelten zu lassen. Dieses Urtheil lautet nun freilich nicht sehr günstig und Sachverständige erheben den Zeichner Goethe nicht gleich hoch wie den Dichter.

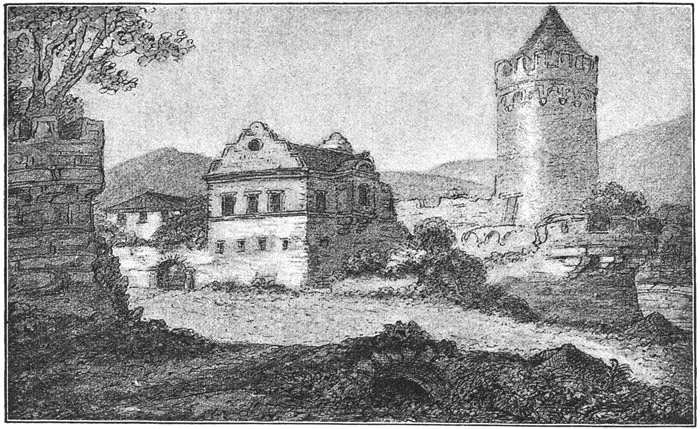

Unter den zweiundzwanzig Zeichnungen befinden sich elf, welche Motive aus Jena und Umgegend darstellen. Da hat er den Pulverthurm, den Anatomiethurm, das Neuthor, den alten Thurm des Löbderthores und andere Motive auf das Papier geworfen, allerdings nicht immer mit strenger Naturtreue, sondern nach seiner Art oft »künstlerisch sehr verwegen« behandelt. Vor allem anziehend wirkt ein Blatt, nicht etwa wegen besonderen Kunstwerthes, sondern wegen des dargestellten Gegenstandes selbst; auf diesem Blatt hat Goethe das kleine Gartenhaus seines Freundes Schiller mit dem Stift festgehalten und im Bild der Nachwelt überliefert, jenes Gartenhäuschen, in welchem der »Wallenstein« zum größten Theil verfaßt wurde, in welchem die beiden großen Dichter oft in ernsten Gesprächen beisammen saßen, in welchem sie Pläne entwarfen, ihre Meinungen austauschten, gegenseitige Rathschläge ertheilten – eine classische Stätte seltener Art. Oft ist Goethe den Weg am Leutrabache zum Garten des Freundes hingewandelt, und so auch am 26. März 1820, an welchem er wahrscheinlich die Zeichnung fertigte; denn in seinem Tagebuche befinden sich die Worte: »Morgens spazieren an der Leutra hin, Gegend von Schillers Garten, durchs Paradies zurück. Nach Tische gezeichnet und am 27. ebenso.« Die zweiundzwanzig Zeichnungen wurden im Jahre 1888 im Auftrage der Goethegesellschaft von Karl Ruland herausgegeben. (Weimar, Verlag der Goethesellschaft.) Es wird viele Leser interessiren, Handzeichnungen des großen Dichters kennen zu lernen, und so geben wir hier nach jenem Werk das Gartenhaus Schillers sowie den Pulverthurm in genauer Nachbildung wieder.

Damit sind wir auf Schiller und dessen Freundschaft zu Goethe zu sprechen gekommen. Auch die oftgenannte, für jeden Deutschen erfreuliche Freundschaft der beiden Dichterfürsten wurde in Jena geschlossen. Nachdem sich die Dichter schon früher im Lengefeld'schen Garten zu Rudolstadt kennen gelernt hatten, indessen ohne jede Folge einer tieferen Freundschaft, trafen sie sechs Jahre später, im Sommer 1794, gelegentlich einer Sitzung der natur-wissenschaftlichen Gesellschaft in Jena, zusammen. Beim Verlassen des Hauses entspann sich zwischen beiden ein Gespräch. Schiller kam auf die eben verlassene Versammlung zu sprechen und äußerte sich abfällig über die Art, in welcher die Natur zerstückelt und in Einzel-Erscheinungen von der Naturforschergesellschaft behandelt worden war. Goethe ging mit Eifer auf den Gegenstand ein, das Gespräch gestaltete sich immer fesselnder, es wurde bis an Schiller's Wohnhaus fortgesetzt, und hier angekommen, nahm Goethe die Einladung Schillers, ihn in seine Wohnung zu begleiten, mit Vergnügen an. Im Laufe des Gesprächs legte Goethe dem zukünftigen Freunde seine Gedanken der Metamorphose der Pflanzen dar, er bemühte sich, ihm dieselben klar zu machen, ihm das Grundorgan, das gedachte einfache, ursprüngliche Blatt mit Worten und selbst mit flüchtig gezeichneten bildlichen Darstellungen zu erklären – indessen vergebens; er fand kein Verständniß. Der Historiker Schiller vermochte dem Naturforscher Goethe nicht auf seinem Geistesfluge zu folgen.

»Das ist keine Erfahrung, daß ist eine Idee,« hatte er zu Goethe's Erklärung der Metamorphose der Pflanzen kühl geäußert, und schon drohte, wie bereits früher, sich wieder ein Schatten zwischen Beide zu lagern. Da beherrschte sich Goethe, er drückte den aufsteigenden Mißmuth zurück, und mit dem feinen Lächeln eines Staatsmannes erklärte er Schiller, »es könne ihm sehr lieb sein, daß er Ideen habe, ohne es zu wissen, und sie sogar mit Augen sehe.« Der Schatten wich, um einer sonnigen Zukunft Platz zu machen. Die beiden Dichter näherten sich mehr und mehr, und ihre Herzen fanden sich endlich zu dem schönen, edlen Freundschaftsbunde, der fast einzig in der Literaturgeschichte dasteht.

Goethe war in der Zukunft mit selbstloser Freundschaft für das Wohl seines edlen Freundes besorgt und nahm regen Antheil an allen Wandlungen, welche in dessen Familienleben vorgingen. Er sendete Samen und Pflanzen für den Garten, erkundigte sich theilnehmend nach dem Stand und Fortgang des von Schiller in Bau genommenen Gartenhäuschens und sendet seine herzlichen Glückwünsche zum Einzuge. Als Schiller nach Weimar gezogen war und seinen Jenaer Garten zu verkaufen wünschte, stand er ihm wieder hilfreich zur Seite, und endlich, als der geliebte Freund, in die kühle Erde gebettet, dem ewigen Schlafe in die Arme gesunken ist, verwendet sich Goethe eifrig für die Erhaltung des kleinen, von Schiller erbauten Gartenhauses – leider vergebens. Es ist vom Erdboden verschwunden, an seiner Stelle steht jetzt Schillers Erzbüste. In dem genannten Häuschen pflegte Schiller während der Sommermonate zu arbeiten, hier entstanden viele seiner Balladen, so der Taucher, der Gang nach dem Eisenhammer, der Handschuh, die Kraniche des Ibykus, Ritter Toggenburg, vor allen aber Schillers großartiges, unsterbliches Werk Wallenstein. Hier hat ihn Goethe oft besucht, in dem Garten, unter rauschenden Baumwipfeln haben die Freunde oft zusammengesessen und manche bedeutsamen Gespräche geführt, manche tiefsinnigen Gedanken über Kunst und Dichtwerke ausgetauscht.

Es mag für Eckermann ein denkwürdiger, überwältigender Augenblick gewesen sein, als ihn Goethe ein Vierteljahrhundert später in den Garten des längstverstorbenen Schiller führte, an einem alten Steintisch Platz nahm und dem Ueberraschten erzählte: »Hier hat Schiller gewohnt. In dieser Laube, auf diesen, jetzt fast ganz zusammengebrochenen Bänken haben wir oft an diesem alten Steintisch gesessen und manches gute und große Wort miteinander gewechselt. Er war damals noch in den dreißigen, ich selber noch in den vierzigen, beide noch im vollsten Aufstreben und es war noch etwas.«

Heut ist die Laube, sind die Bänke verschwunden, nur der alte Steintisch steht noch am alten Platz, und dennoch hat mich, so oft ich diesen Platz betrat, stets ein Gefühl der Ehrfurcht übermannt, ein Gefühl, als stände ich auf geweihter Erde. Und geweiht ist dieser Platz, geweiht durch den Genius unserer Dichterfürsten, geweiht durch das Wirken, durch das Erdenwallen unseres edlen Schiller und seines großen Freundes Goethe. Die Worte, welche Goethe zu Eckermann sprach, stehen auf einer weißen Tafel, die hinter dem Steintisch angebracht ist. Im Garten selbst ist fast alles verwischt, was an den unsterblichen Bewohner erinnern könnte. Hoffentlich bleibt das Schillersche Wohnhaus, welches noch im Vordertheil des Gartens steht, in seinem jetzigen Aussehen erhalten.

Am Fürstengraben zu Jena steht noch ein unscheinbares, aber literaturgeschichtlich interessantes Haus, alt, mit spitzigen Giebeldächern versehen, ein ehrwürdiges Stück aus alter Vergangenheit, ein alternder Zeuge der geistigen Regungen und des gesellschaftlichen Zusammenlebens bedeutender Geister. Es ist das ehemalige Wohnhaus des längstverstorbenen Buchhändlers Frommann, in dem eine Reihe Männer verkehrte, deren Namen jetzt mit goldenen Lettern in die deutsche Geistesgeschichte geschrieben sind. Fichte, Tieck, Friedrich Schlegel, Schelling, Steffens, Hegel, Zacharias Werner, Gries und andere gehörten zu den Hausfreunden. Der berühmteste derselben aber war Goethe, welcher vorzugsweise gern im Frommann'schen Hause verkehrte und sich infolge des aufmerksamen und liebevollen Entgegenkommens, welches ihm von Seite des offenen, durchaus rechtlichen und gebildeten Hausherrn, sowie der klugen, gemüthvollen und feinfühlenden Hausfrau zu Theil ward, stets wohl und behaglich fühlte. Erlaubte es seine Zeit, so machte er schon Vormittag einen kurzen Besuch, besonders aber stellte er sich am Abend zur Theestunde ein und vorwiegend gern, wenn er wußte, daß er das Frommann'sche Ehepaar allein oder im kleinen, vertrauten Kreise fand. Kam er, so wußte ihm die aufmerksame Wirthin die Stunde so angenehm wie möglich zu machen. In der Nähe des von ihm meist eingenommenen Platzes lag die Zeichnung, an welcher er bei seinem letzten Besuche gearbeitet hatte, sowie das nöthige Zeichengeräth, und war das Gespräch in Fluß gekommen, so griff er, wenn ihn die Lust anwandelte, zum Zeichenstift, denn er liebte es, während der Unterhaltung sich mit Zeichnen zu beschäftigen. In solchen Stunden trat der so oft an Goethe getadelte zugeknöpfte, kühle und überlegene Geheimrath zurück und der Dichter zeigte sich als gemüthlichen, sich gehenlassenden Gesellschafter, der sogar recht derb und urwüchsig sein konnte. So erzählt F. J. Frommann in seinem Buche »Das Frommann'sche Haus,« daß Goethe einst mit F. A. Wolf und dem genialen, aber zerfahrenen Zacharias Werner zusammen war. Werner hatte ein Gedicht an den Mond vorgelesen, Wolf fand dasselbe zu schwülstig und machte sich mit cynischen Ausdrücken nicht nur über das Gedicht, sondern auch über den unschuldigen Mond lustig. Dies verdroß den Naturfreund Goethe, und sich an Wolf wendend, meinte er: »Nicht wahr, wenn der Mond ein Eierkuchen wäre, den du fressen könntest, dann wäre er dir recht?«

Aber noch ein anderer Magnet fesselte den Dichter an das Frommann'sche Haus: eine leidenschaftliche Liebe, welche das Herz des alternden Goethe zum letzten Mal durchglühte. Minchen Herzlieb, die Pflegetochter Frommanns, hatte es ihm angethan. Sie war keine glänzende Schönheit, aber eine anmuthige Erscheinung, sie war nicht hervorragend geistreich, nicht für strenge Geistesarbeit geschaffen, aber sie verfügte über einen harmlosen Humor, welcher, gepaart mit ihrem träumerischen Wesen, einen anziehenden Reiz und Zauber ausübte, mit dem sie sich alle Herzen leicht gewann. Goethe kannte sie bereits seit ihrer Jugend, er sah das Mädchen heranwachsen, sich zur blühenden Jungfrau entwickeln; und wie sie wuchs, und wie sich ihre eigenartigen Reize entwickelten, so wuchs in Goethe eine Zuneigung zu ihr, die endlich zur Liebesflamme aufschlug. Doch Goethe hatte schon lange gelebt, er hatte gelernt, sich zu beherrschen, und so bewahrte er auch seine Liebe zu Minchen in schweigsamer Brust, sie den neugierigen Augen der profanen Welt verbergend. Doch was in seinem Innern mächtig brandete, in seiner bewegten Seele lohete, fand stets seinen Ausweg in lieblichen Dichtungen, und zu einem Versestrauß gebunden, trat auch seine Liebe zu Minchen Herzlieb vor die Welt:

Mit Flammenschrift war innigst eingeschrieben

Petrarca's Brust vor allen andern Tagen

Charfreitag. Eben so, ich darf's wohl sagen,

Ist mir

Advent von achtzehnhundertsieben.

Ich fing nicht an, ich fuhr nur fort, zu lieben

Sie, die ich früh im Herzen schon getragen,

Dann wieder weislich aus dem Sinn geschlagen,

Der ich nun wieder bin ans Herz getrieben.

Der Pulverthurm in Jena. (Nach einer Handzeichnung von Goethe verkleinert.)

Ferner das Sonett »Charade,« welches sich auf den Namen Herzlieb bezieht:

Zwei Worte sind es, kurz, bequem zu sagen,

Die wir so oft mit holder Freude nennen,

Doch keineswegs die Dinge deutlich kennen,

Wovon sie eigentlich den Stempel tragen.

Es thut gar wohl in jung und alten Tagen

Eins an dem andern kecklich zu verbrennen;

Und kann man sie vereint zusammen nennen,

So drückt man aus ein seliges Behagen.

Nun aber such ich ihnen zu gefallen,

Und bitte, mit sich selbst mich zu beglücken;

Ich hoffe still, doch hoff ich's zu erlangen:

Als Namen der Geliebten sie zu lallen,

In einem Bild sie beide zu erblicken,

In einem Wesen beide zu umfangen.

Wie schon öfter, so schloß auch diesmal Goethe's Liebesleidenschaft mit einer befreienden Dichtung ab, mit den »Wahlverwandtschaften,« in denen Minchen Herzlieb als Ottilien-Charakter verewigt ist. »Niemand verkennt an diesem Roman eine tiefe, leidenschaftliche Wunde, die im Heilen sich zu schließen scheint, ein Herz, das zu genesen fürchtet. Der 3. October 1809 befreite mich von dem Werke, ohne daß die Empfindung des Inhaltes sich hätte verlieren können,« sagt Goethe selbst über die Wahlverwandtschaften. Und zu Boisserée äußerte er über die Ottilie, »wie er sie lieb gehabt und wie sie ihn unglücklich gemacht.« So ward Minchen Herzlieb, wie anderen, die von Goethe geliebt wurden, durch den unsterblichen Dichter selbst Unsterblichkeit zu theil. Sie lebt, verklärt durch Goethe's Liebe, ein schöner Leben nach dem Tode im Gedächtniß der Menschheit fort, als ihr das Schicksal in ihren Erdentagen beschieden hatte. Eine geistig eigenartige Natur, verstand sie dem Ernste des Lebens nicht zu begegnen; später mit dem Juristen Walch verheiratet, trennte sie sich von ihrem Gatten und beschloß endlich, geisteskrank, ihre wenig glückliche, nur durch Goethe's Liebe erheiterte Lebensbahn im Jahre 1865 in einer Heilanstalt für Gemüthskranke.

Außerdem verkehrte Goethe viel im Hause Knebels, an den ihn eine langjährige Freundschaft bereits aus der lustigen Zeit von Weimar her knüpfte. Nie kam Goethe nach Jena, ohne dem alten geliebten Freunde seinen Besuch abzustatten, und verweilte er länger, so war Knebel meist sein Begleiter bei abendlichen Spaziergängen. War es Goethe mitunter zu umständlich oder zeitraubend, den alten Freund erst in seiner »stillen Klause« zu besuchen, so trat er vor dessen Haus, klatschte in die Hände, und dann kam der »alte Knebel,« in wallendem Mantel, die Brust entblößt, auf dem Kopfe eine Sammetkappe tragend, zu Goethe herunter, und beide spazierten unter anregenden Gesprächen durch die naturschöne Umgebung der Stadt.

Auch mit Johann Heinrich Voß, der von 1802 bis 1805 in Jena wohnte, stand Goethe im freundschaftlichen Verhältniß. Der Verdeutscher der Iliade und Odyssee, der Beherrscher des Hexameters, der knorrige, eisenfeste Norddeutsche war in seinen alten Tagen nach der Thüringer Hochschule übersiedelt, wo seine Söhne studirten. Erst wohnte er im Griesbach'schen Hause, wo Schiller seine erste Vorlesung gehalten und auch gewohnt hatte, dann kaufte er ein Haus in der Bachgasse, an welchem sich ein Garten befand, den die Voß'sche Familie selbst bearbeitete. Goethe kam oft als Besucher zu Voß, des Abends mit der Laterne in der Hand, brachte Sämereien für den Garten mit und erfreute den alten »Hexameterschmied« durch andere kleine Aufmerksamkeiten. Er nahm sich theilnehmend seines Sohnes an und vermittelte diesem eine Stelle als Professor am Gymnasium zu Weimar. Im Jahre 1805 zog Voß von Jena weg nach Heidelberg.

Noch eine Stätte, an welche sich schöne und seltene Erinnerungen knüpfen, ist der Prinzessinnengarten mit dem darin befindlichen Wohnhause. Hier treffen wir nicht nur auf Spuren von literargeschichtlichem Interesse, sondern wir stoßen auf liebliche Erinnerungen an die Jugendzeit der verstorbenen Kaiserin Augusta, des verstorbenen Kaisers Wilhelm I. Gattin. Vom Jenaer Kirchenrath Griesbach, einem Naturfreunde, ward der große, parkartige Garten neben dem Botanischen Garten angelegt und das darin befindliche freundliche Wohnhaus gebaut. In demselben wohnte mehrere Sommer der Dichter Wieland, ferner während eines Besuches in Jena der nach Heidelberg verzogene Voß mit seiner Gattin, dann der Maler Heinrich Mayer, Goethe's vertrauter Freund und endlich einige Jahre Caroline von Wolzogen, Schillers Schwägerin.

Nach dem Tode Griesbachs blieb der Garten noch einige Zeit im Besitz seiner Witwe, dann erwarb ihn im Jahre 1818 die Großherzogin von Weimar für den heute ungemein niedrig erscheinenden Kaufpreis von 6000 Thalern. Der große, schöne Garten mit freundlicher Umgebung, in gesunder Lage liegend, ist zu einem idyllischen Leben wie geschaffen, und so wählte ihn die Großherzogin zum Sommeraufenthalte für ihre kleinen Töchter, die Prinzessinnen Marie und Augusta. Daher hat auch der Name Prinzessinnengarten seinen Ursprung. Mayer gab den jungen, liebenswürdigen Prinzessinnen Zeichenunterricht, und Goethe bemühte sich, so oft er in Jena war, die holden Kinder bestens zu unterhalten. Er erzählte ihnen Märchen, machte sie mit Merkwürdigkeiten aus fremden Ländern bekannt, schrieb ihnen die eigenartigen Buchstaben fremder Schriften, wie Chinesisch und Arabisch vor, und wußte sie bei seinen Besuchen durch immer wechselnde Ueberraschungen zu erfreuen. Hätte der Altmeister deutscher Dichtung damals ahnen können, daß die kleine Prinzessin Augusta, welche er mit wunderlichen Märchen ergötzte, berufen sei, dereinst als Kaiserin Augusta neben Kaiser Wilhelm den stolzen Thron des einigen und starken Deutschland einzunehmen! Noch am 30. September 1820 sendete er ihr zum Geburtstag von Jena aus einen Kupferstich, Elzheimers Aurora, dazu als Gruß aus dem Prinzessinnengarten folgende Strophen:

Alle Pappeln hoch in Lüften,

Jeder Strauch in seinen Düften,

Alle sehn sich nach dir um.

Berge schauen dort herüber,

Leuchten schön und jauchzten lieber,

Doch der schöne Tag ist stumm.

Luftschalmeien will man hören,

Flöten, Hörner, und von Chören

Alles, was nur Freude regt.

Selbst an seiner strengen Kette

Springt das Freundchen um die Wette

Immer hin und her bewegt.

Und so täuschen wir die Ferne

Segnen alle holden Sterne

Die mit Gaben dich geschmückt,

Neue Freuden, neue Lieder

Grüßen dich! erscheine wieder!

Denn der neue Frühling blickt.

Sechs Jahre später erschien der preußische Prinz Wilhelm in Weimar zu Besuch, kehrte darauf im Sommer des nächsten Jahres wieder, und die grünenden Bäume, das schmucke Haus im Prinzessinnengarten zu Jena waren Zeugen der Brautwerbung. Könnten sie plaudern, welch sinnige Worte, welch herzliche Gespräche würden sie der Nachwelt verrathen! Doch sie bleiben ewig stumm, und wir wollen uns begnügen, zu wissen, daß am 11. Juni 1829 die Vermählung des Prinzen Wilhelm mit der Prinzessin Augusta stattfand. Vor beiden lag eine große und ruhmreiche Zukunft, vor beiden ein Leben voll schwerer Kämpfe, aber auch seltener Triumphe.

An Goethe erinnert ein Monument, an drei Seiten mit Schrift versehen, gekrönt mit einem Adler, das sich unweit des Wohnhauses im Prinzessinnengarten befindet. Dasselbe ließ die Großherzogin mit Mayers Hilfe errichten. Im Jahre 1821 wurde Goethe, welcher von der bereits erfolgten Aufstellung des Monumentes nicht unterrichtet war, bei einem Besuch des Prinzessinnengartens durch dasselbe angenehm überrascht. Die Inschriften, welche sich an den drei Seiten befinden, sind von Goethe verfaßt und lauten:

1.

Zierlich denken

Und süß erinnern

Ist das Leben

Im tiefsten Innern.

2.

Wem wohl das Glück

Die schöne Palme beut?

Wer freudig thut,

Sich des Gethanen freut.

3.

Irrthum verläßt uns nie;

Doch zieht ein höher Bedürfniß

Immer den strebenden Geist

Leise zur Wahrheit hinan.