|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Von Eugen Reichsfreiherrn von Binder-Krieglstein

Es war im Sommer 1901, kurz nach Beendigung des Boxerkrieges, als ich Shibato in Mukden kennen lernte.

Die unabsehbare, mandschurische Ebene im Süden reifte der Ernte entgegen, als ich von Peking gegen Norden reiste, um mit der sibirischen Bahn nach der Heimat zurückzukehren. Für uns alle, welche das Brand- und Blutjahr 1900 in China mitgemacht hatten, unterlag es keinem Zweifel, daß innerhalb der nächsten Jahre das Ringen um die Hegemonie in Ostasien zwischen den größenwahnsinnigen Insulanern und den indolenten Moskowitern beginnen würde, und wir riefen Nordchina ein erwartungsvolles »Auf Wiedersehen« zu, als wir hinter Shan-hai-kwan die große Mauer im Rücken ließen und den brodelnden Millionenkessel des Kulivolkes verlassen hatten. Nun galt es, mit offenen Augen die in den Nachwehen der Unruhen kreißende Mandschurei zu besichtigen und die Unverfrorenheit der Russen, welche allen Verträgen und Versprechungen entgegen das Land einsteckten, auf ihre moralischen und materiellen Triebfedern zu prüfen. Hatten sie die Macht, den Raub, den ihnen ganz Europa und Asien streitig machte, zu verteidigen oder hatten sie sich blindwütig in ein kopfloses Abenteuer gestürzt? ...

Mister Jap ließ nichts von sich hören. Man sah die kleinen, flinken Kerle wohl da und dort auf den Stationen der ostchinesischen, d. h. russisch-mandschurischen Bahn. Sie waren nicht zahlreich und überall dort zu finden, wo starke Verkehrspunkte waren und wo sie die Ankunft und Durchreise der Europäer, vor allem der Russen, beobachten konnten. Selbst an der kleinsten Haltestelle, welche nicht einmal ein Büfett aufweisen konnte, traf man einen der Insulaner, entweder in europäischem Anzug oder auch als Koreaner oder Chinese verkleidet. Er schlenderte mit einigen Kistchen Zigaretten oder Ansichtskarten durch den ganzen Zug, blieb in jedem Coupé eine Minute stehen, um mit sehr wenig Enthusiasmus seine Ware anzubieten. Man konnte ihnen zehnmal wiederholen, daß man versorgt und auf ihren Kram nicht angewiesen sei – sie antworteten nicht, sondern blieben ihre geschlagene Minute mit dem stereotypen, undurchdringlichen Japanerlächeln an der Türe und verschwanden erst lautlos, nachdem sie jeden einzelnen der Fahrgäste eingehend gemustert hatten.

»Natürlich sind sie durch die Bank Spione,« sagte mein Coupégenosse, der russische Militäragent für Nordchina, Oberstleutnant des Generalstabes Janienko mit seiner dicken und stets heiseren Stimme, indem er aufstand und zum Fenster hinaussah. »Da! – Sehen Sie nur hin, wie sich die vier Kerle dort zusammenstellen und jetzt, da der Zug abgeht, ihre Notizbücher hervorziehen, um ihre Beobachtungen einzutragen und zu vergleichen. Der eine Hundesohn ist als Koreaner, zwei sind als Chinesen verkleidet, und der alte Japaner hält nun regelrecht mit ihnen Rapport ab. Und nun sehen Sie, wie der eine nochmals zur Maschine läuft, um die Nummer der Lokomotive zu notieren – slawa bogu! – Gott sei Dank! Der Schuft ist zu spät gekommen – – aber nein! – – Ist es möglich? ... Die Canaille zieht ein Fernglas heraus und sehen Sie! ...«

Aber ich sah nichts mehr, denn wir waren bereits in voller Fahrt, und als ich mich aus dem Fenster beugte, kamen wir eben an einem Güterzuge vorbei, der auf einem toten Geleise stand und dessen Plattformen mit Artilleriematerial vollgepackt waren.

»Ja – lieber Oberst – wenn aber die Behörden so genau wissen, daß diese Japaner alle Spione sind, warum unterbinden sie ihnen denn nicht das Geschäft?«

»Aber, wo denken Sie hin? Von den zehntausend Japanern, die ungefähr in der Mandschurei anzutreffen sind, kann man wenigstens tausend als offizielle Spione ansehen, welche von der japanischen Regierung hergeschickt sind, und von den übrigen neuntausend sind wenigstens noch fünftausend Spione aus Instinkt, Liebhaberei, aus Passion – wenn Sie wollen, können Sie sogar sagen, aus reinem Patriotismus, und diese werden für die zahllosen Berichte, welche sie nach Tokio senden, nicht im mindesten entlohnt. Sie wollen uns die Mandschurei entreißen und Korea in ihre Gewalt bekommen. Der letzte Trottel von Japaner, der hierher gekommen ist, um sein Leben zu machen, weiß, daß dies nur dann Aussicht auf Erfolg hat, wenn wir Russen das Land geräumt haben, und wenn sie uns also bis in unsere kleinsten und intimsten Handlungen erforschen, so ist dies für sie Lebensfrage. Wie wollen wir uns endlich von ihnen freimachen? Nur sie sind Photographen, Barbiere, verstehen es, europäische Kleider und Stiefel anzufertigen – endlich bringen sie uns ihre Geishas, die für uns geradezu unentbehrlich werden, da die chinesischen Dirnen selbst dem letzten unserer Transbaikalkosaken zu häßlich und schmierig sind. Ja! ... Ja! Das ist der wunde Punkt. Wir rümpfen die Nase über die Prostitution – die Offiziere haben ihre Frauen und Mätressen – aber das kann und darf sich der Soldat nicht leisten. Glücklicherweise sind unsere Kosaken keine schmählichen Fremdenlegionäre und Marineinfanteristen, welche dafür schamlose Surrogate finden. Nein – Gott sei Dank, vom Rom der Cäsaren sind wir noch weit entfernt, und weder verweichlicht noch verfault – also – was sollte unser Soldat wohl anfangen in den vier Jahren, die er hier zu dienen hat, wenn ihm die Japaner nicht ihre netten und reinlichen Mädels zuführen würden? ... Das darf unser hypokritisches Schamgefühl nicht verletzen ... Wie sollten wir außerdem die Japaner hier vertreiben können? Mit welchem Rechte? Das Land gehört nicht uns, und ein solcher Versuch, uns hier zu isolieren, würde sehr energische Proteste der Kabinette hervorrufen, die bisher doch noch recht zahm gegen unsere Okkupation remonstrieren. Und endlich und schließlich – was können sie uns schaden? Wie viele Regimenter und Geschütze wir in der Mandschurei haben, können sie aus jeder russischen oder englischen Zeitung erfahren – das war nie Geheimnis und kann nie Geheimnis bleiben – nun, und was unsere festen Plätze anbetrifft, so haben wir doch dort unsere Konterspionage und können sie irreführen. Und im Gegenteil! Uns ist es ganz willkommen, wenn die gelben Affen recht genau wissen, wie stark wir sind, denn je besser sie unsere Kräfte kennen, desto mehr werden sie von ihrer Ohnmacht überzeugt sein, und die verdrehten Heringe werden ihre Großschnauze endlich zumachen und sich reumütig zu ihren chinesischen Lorbeeren flüchten, die für diese Frechdachse ohnehin viel zu üppig gegrünt haben.«

»Nanu? Aber man spricht doch recht ernsthaft von ihren Vorbereitungen für den Krieg mit Rußland und wir haben von ihnen in Nordchina doch genug gesehen, um sie für einen nicht zu unterschätzenden Gegner zu halten. Erinnern Sie sich doch, Herr Oberst, an ihre unglaublichen Marschleistungen, an ihre Todesverachtung, an ihre Fixigkeit – sie waren doch unter allen fremden Kontingenten jene, welche stets bereit, stets schlagfertig, stets mit allem versorgt waren ...«

»Ja – ja? Sie sind ganz tüchtige Kerls – aber doch furchtbar dumm, eben weil sie so eitel sind ... China würden sie ja jeden Tag von neuem versohlen können, daß es nur so raucht, aber mit uns ... mit Rußland ... Allmächtiger, Erbarmen! ... Daran denken sie wohl ebensowenig wie ich an das Frühstück des Kaisers von Korea ...«

»Oho! Schlechtes Zeichen, Herr Oberst, denn Sie haben ja eben daran gedacht! ...«

Als wir in Mukden einfuhren, mußten wir außerhalb des Bahnhofes auf freiem Felde stoppen, denn die Station war noch nicht wieder aufgebaut. Fünftausend Chinesen schufteten dort am Neubau jener Gebäude, welche sie im Vorjahre zerstört hatten. Schlaue Kerls, die Herren Chinesen! Vor vier Jahren hatten sie mit russischem Gelde die Bahn gebaut und Millionen und aber Millionen blanker Rubel waren durch die moskowitische Invasion in das blutarme Land gekommen. Der Kuli, der bis dahin nur dreimal im Jahre, an den höchsten chinesischen Festtagen, Fleisch hatte essen können, schwamm nun in Silberstücken, die er vorher nie besessen und kaum gesehen hatte. Die Preise für Lebensmittel waren um die Hälfte, aber die Arbeitslöhne um das Achtfache gestiegen. Was Wunder, daß das Volk verdorben wurde, die sprichwörtliche Mäßigkeit des Chinesen bald nur mehr eine schöne Erinnerung war und Trunksucht, Laster und Verbrechen zu rasenden Dimensionen auswuchsen.

Dann war eines schönen Tages die Bahn fertig gewesen. Generäle und Admiräle mit glänzenden Epauletten hatten vor jeder Station haltgemacht, eine Messe gelesen und die Haltestelle geweiht. Zwischen viel Champagnerflaschen hielt man viel Reden, in denen unabänderlich auf die wahrhaft freundlichen Beziehungen zwischen Chinesen und Russen hingewiesen worden war, und man verbrüderte sich mit den Mandarinen. Im Zustande seliger Weltentrückung und wehmutsvollen Selbstvergessens hatten Moskowiter am Halse schlitzäugiger Chinesen Freudentränen vergossen, und man hatte sich Treue bis in den Tod zugeschworen. Es war sehr lustig gewesen – vor allem für ausländische und nüchterne Beobachter.

Aber man hatte ihre Exzellenzen, die Herren Kulis vergessen, die nun etwa zweihunderttausend an der Zahl – heraufgezogen aus den entferntesten Provinzen Nordchinas, hier im Lande, wo Milch und Honig floß, plötzlich ohne Arbeit und Verdienst blieben. Manche von ihnen wanderten nach Ostsibirien, um sich bei Kosaken und russischen Auswanderern als Feldarbeiter und Knechte zu verdingen – viele gingen mit dem Spargroschen in ihr Stammland zu ihren Familien zurück – starke Geister, die mit der Heimat in Konflikt geraten waren, schlossen sich zu Räuberbanden zusammen und wurden der Schrecken des ganzen flachen Landes und der russischen Eisenbahnwachen, deren Posten sie häufig überfielen. Aber kaum die Hälfte der Kulis hatte das Land verlassen und jene, welche zurückblieben, konnten nur hoffen, in einem Kriege oder in einer Revolte die Mittel zum Leben wiederzufinden. Und sie wurden die eifrigsten Agenten der Boxerführer. Als endlich der lange drohende Aufstand ausbrach, machten sie sich vor allem sinnig daran, die eben erst vollendete Strecke fein säuberlich aufzureißen, die Schienen zu vergraben und zu verschleppen, die Schwellen als Bau- und Brennholz zu verwenden und die Stationsgebäude abzutragen. Kamen die weißen Teufel wieder zurück, so begann das üppige Leben von dazumal beim Aufbauen der Bahnen neuerdings und man hatte sich für ein ganzes Jahr reichen Verdienst gesichert.

Und der Kuli hatte recht behalten, was er mit keiner anderen weißen Nation hätte wagen dürfen – sich über den Brotgeber noch in der unverschämtesten Weise lustig zu machen, das schien ihm beim Russen erlaubt und wurde geduldet. Man sah bis zu zwanzig Arbeiter an einem Korb Erde im Gewicht bis zu zehn Kilo tragen. Voll moralischer Entrüstung wendete ich mich an den Obersten – der sah hin, und auf seinen fettigen, verschwommenen und stark finnigen Zügen erschien etwas, das ein sauersüßes Mißvergnügen, gepaart mit viel Humor, ausdrücken sollte.

»Ja – ja – die Schweinebande ... Aber was wollen Sie? – Wenn man sie verprügelt oder einige davonjagt, dann haben wir morgen keinen einzigen mehr zur Arbeit. Das Viehvolk ist von einem bewunderungswürdigen Solidaritätsgefühl und außerdem wissen die Kanaillen, daß wir unerbittlich auf sie angewiesen sind und keine russischen Arbeiter einführen können. Also müssen wir uns von den Lausekerls jeden Hohn gefallen lassen.«

Ja! Es war eine andere Welt, in welche man hier eintrat. Im tiefsten Grunde ihres Herzens selbst unverbesserliche Asiaten, hatten die Russen nicht jenes eingewurzelte Gefühl von Rassenstolz und geistiger Überlegenheit, welches wir Westeuropäer uns nun mit Recht oder Unrecht anmaßen. Sie behandelten die Gelben wenn auch nicht gleichwertig, so doch als stammverwandt, fraternisierten mit ihnen und wollten sich bei den Unterworfenen beliebt machen. Daß Sklaven nur dann gute Sklaven sein können, wenn sie zittern, wollten sie nicht gelten lassen. Es mochte wohl in ihrem Verhalten gegenüber der Bevölkerung das geheime Schuldbewußtsein mitsprechen, daß sie hier ohne den Schatten eines Rechtes oder nur eines plausiblen Vorwandes eingefallen waren und neben den teils entrüsteten, teils flötenden Einwänden der Kabinette sich nicht auch noch Klagen von den Chinesen auf den Hals ziehen wollten.

In einer eleganten Equipage, einer leichten Troika, welche uns der russische Kommissär der guten Stadt Mukden entgegengeschickt hatte, fuhren wir durch die unbeschreiblichen Straßen, zwischen dem Bettelprunk mandschurischer Gassen und an dem Elend der erbärmlichsten Bevölkerung, die es wohl auf Erden geben mag, nach dem Kommissariate, das heißt, der russischen Zivil- und Militärverwaltung, welche im Herzen der ehrwürdigen Stadt in einem ehemals pompösen Jamen untergebracht war. Dort empfing uns der Kommissär Oberst Alexei Feodorowitsch Semenoff mit echt russischer Herzlichkeit, unbegrenzter Gastfreundschaft und typisch-moskowitischem Leichtsinn. Nach vierundzwanzig Stunden war ich bereits zur Überzeugung gelangt, daß ein Aufenthalt von nur einigen Tagen mir keinen Vorteil bringen würde, sondern zum mindesten ein voller Monat nötig wäre, um hier im Herzen russisch-chinesischer Gegensätze meine Studien zu machen.

Hinter dem Jamen des Kommissärs lag ein großer, wohl dreihundert Schritt langer und hundert Schritt breiter Hof, der von einigen halbzerfallenen chinesischen Häusern eingesäumt war. Niemand wohnte dort – niemand kam dorthin – kaum einige Tauben und Krähen guckten vorwitzig von den Gipfeln der nächsten Bäume herab. Dort war es still und ziemlich kühl. Mit einem Aufwand von sechzig Rubeln waren innerhalb achtundvierzig Stunden die Zimmer mit Bretterböden, Fenstern und Türen versehen. – Ich nahm die Einladung des Obersten, während meines Aufenthalts bei ihm zu essen, mit großer Bereitwilligkeit an, und am dritten Tage nach meiner Ankunft war ich bereits imstande, bei mir die zahllosen Besuche russischer Offiziere zu empfangen, welche mit bezaubernder Liebenswürdigkeit mir als erstem Visite abstatteten, und mit denen ich mich dank meiner russischen Studien sofort auf den besten Fuß stellen konnte.

Vorne im Hofe des Kommissariates lag eine Wache von dreißig Kosaken, welche von einem jungen Podjessaul, dem Stabsrittmeister Wassili Nikolajewitsch, befehligt wurde.

Er war der Sohn eines Landedelmannes aus den Donprovinzen, hatte seinerzeit etwas Deutsch und Französisch gelernt, und es machte ihm ein unbeschreibliches Vergnügen, seine Kameraden in den Glauben zu versetzen, daß er die Sprachen Goethes und Racines fließend spräche. Sofort hatte ich ihn begriffen, und als er mich bei unserer ersten Begegnung vor Kameraden im Gesprächstone fragte: »Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?« war ich geistreich genug, mit tiefer Überzeugung zu antworten: »Es ist der Vater mit seinem Kind.« Und dann folgte ein Dialog im Erlkönig und später im »Petit Mousse«, und alle standen umher und bewunderten Wassili Nikolajewitsch, bis ich dem spannenden Gespräche eine sanfte Wendung ins Russische gab und den anderen Offizieren mein fassungslosestes Erstaunen über die eminenten Sprachkenntnisse ihres Kameraden ausdrückte, worauf diese wohl stolz, aber, der russischen Gutmütigkeit gemäß, nicht neidisch waren.

Eine Stunde später machte ich Wassili Nikolajewitsch, der im Hofe nebenan wohnte, Gegenbesuch und war nicht wenig erstaunt, ihn in der Gesellschaft eines ganz anständig gekleideten Japaners zu finden. Er stellte diesen in aller Form vor. »Herr Shibato, mein japanischer Lehrer und Übersetzer.« Worauf dieser nach der typischen eckigen Verbeugung der Japaner und dem unvermeidlichen Grinsen sich nach einigen Worten an den Rittmeister zurückzog. Kaum war er außer Hörweite, als ich in deutscher Sprache zu dem Jessaul sagte: »Kennen Sie den Mann schon von lange her ... was ist er früher gewesen, ehe er zu Ihnen kam?«

Als einzige Antwort brach der junge Rittmeister in ein zwergfellerschütterndes Lachen aus, so daß ich im ersten Augenblick dachte: »Na, der Junge ist entweder verrückt oder besoffen.« Aber im nächsten Momente mußte ich losplatzen, als er unter Konvulsionen im schönsten Russisch hervorstieß: »Herrgott, erbarme dich! ... Aber ich verstehe doch kein einziges Wort Deutsch oder Französisch, und habe nur drei Gedichte gelernt, mit denen ich alle Welt zum Narren halte. Oi–joi–joi! Und Sie sind auch hereingefallen ... Nun sollen Sie dafür aber einen Cakewalk tanzen,« und schon war er an seinem Grammophon und von seinem Bummelwitz angesteckt, tanzte ich mit ihm ein verrücktes Zeug zusammen, bis die Platte abgespielt und wir beide außer Atem waren. Dann setzte er sich an seinen Schreibtisch: »Nun wollen wir aber etwas trinken ... einen Tropfen ... einen Tropfen! ... Nun! Urteilen Sie selbst!« Und daraufhin mit halblauter Stimme: »Tserkoff, bring eine Flasche Champagner!«

»Wer ist das, Tserkoff? ... Ihr Diener? Da müssen Sie doch aber etwas lauter rufen, so kann man Sie ja nicht einmal bis in das Nebenzimmer hören!«

Aber Wassili Nikolajewitsch wollte mich auf die Folter spannen. Nur langsam – in minutenlangen Pausen verstärkte er seinen Ruf, bis endlich seine Ordonnanz, ein bildhübscher, gutmütig und eifrig aussehender Bauernbursche mit lachendem Gesichte, zur Tür hereintrat.

»Du Hundesohn – hast du nicht gehört – eine Flasche Champagner!«

Der Soldat war nicht im geringsten eingeschüchtert, sondern antwortete, sehr gemütlich lachend:

»Aber Euer Hochwohlgeboren wissen doch, daß wir keinen Champagner haben.«

Und dann wiederholte Wassili seinen Befehl durch alle Nummern einer Weinkarte durch, bis es sich herausstellte, daß in seinem Keller nur Kwaß und eine halbe Flasche Rum zu finden seien, und wir uns mit einem Glas Tee begnügen mußten.

Wassili Nikolajewitsch war ein reizender Mensch. Klein, zierlich und beweglich, hatte er seinerzeit bei den Dragonern in Rußland gedient und war gegen den Willen seiner Familie zu den Kosaken übergetreten, um im fernen Osten sich seine Sporen zu verdienen – die ungeheuere Ausdehnung seines Reiches kennen zu lernen und, so es Gott gefiel, rasch Karriere zu machen. Und von der Überzeugung durchdrungen, daß Japan der drohendste Gegner Rußlands sei, hatte er begonnen. Japanisch zu lernen, und unter seinen dreißig Kosaken ein Dutzend zu Dolmetschern auszubilden versucht.

In den ersten Tagen sahen wir uns wenig. Kam ich zu ihm, um ein Glas Tee zu trinken, so räumte der Japaner schleunigst das Feld und ich hatte dann so viel zu forschen und zu notieren, daß ich gänzlich vergaß, nach Shibato zu fragen, wie ich es mir stets vorgenommen hatte. Daß dieser Japaner ein Spion sei und außerdem ein besonders tüchtiger, war ja ganz außer Frage. Es gehörte eine eminente Dosis von Schlauheit und Verstellungskunst dazu, sich in das vertrauen eines russischen Militärkommissärs einzuschleichen. Denn das Bureau zu Mukden war die Zentrale des russischen Nachrichtendienstes, und hier liefen alle geheimen Rapporte über das Treiben der japanischen Emissäre zusammen.

Nach einer Woche war ich in allem aufgeklärt. Wassili Nikolajewitsch war vor allem der Chef des militärischen Nachrichtendienstes, während Oberst Semenoff die politische Spionage leitete. Es wurde sehr viel, aber ganz zusammenhanglos und empirisch gearbeitet, so daß ein Routinier bald erkennen mußte, daß weder der Oberst noch der Rittmeister für diesen delikaten Posten wissenschaftlich vorbereitet worden waren. Außerdem mangelte es an Geldmitteln, um etwas Vollendetes leisten zu können. Dort, wo man einige tausend Rubel unbekümmert auf conto dubioso hätte opfern sollen, wurde in kleinlichster Weise an einigen Kopeken geknausert, und so konnten als Spione nur ganz ungebildete chinesische Kulis oder der letzte Auswurf russischer Proletarier zur Verwendung kommen, deren Nachrichten nicht nur wertlos, sondern auch gänzlich falsch waren.

»Oh, in betreff Shibatos bin ich aber ganz beruhigt,« entgegnete mir der Rittmeister, als ich eines Abends gelinde Zweifel über dessen Aufrichtigkeit ausdrückte. »Denn sehen Sie, Evgeni Karlowitsch – er hat mir seine Geschichte erzählt. Er stammt aus dem Innern von Jezo, aus ganz armer Familie, und hat unter harten Entbehrungen in Hakodate ein Lehrerseminar besucht. Dann war er in einem kleinen Küstenorte Schullehrer – für fünf Yen im Monat, und es ging ihm dort so elend, daß er nicht einmal heiraten konnte. Er studierte also weiter und kam mit Sozialisten in Verbindung, deren Ideen er teilte und weiterverbreitete. Nun – und dies brach ihm den Hals. Man jagte ihn davon und er wäre wohl eingesperrt worden, wenn er nicht Gelegenheit gefunden hätte, mit einem der Walfischfänger des Grafen Kayserlink nach Wladiwostok zu entkommen, wo er zwei Jahre blieb, um Russisch zu lernen. Ach ja! Es ist dem armen Kerl dort schlecht gegangen. Er hatte sich mit einem Feuerwerker der Festungsartillerie befreundet, dem er japanischen Unterricht gab, und das machte ihn verdächtig. Man hat ihn ausgewiesen, und so kam er über Charbin, wo er sich drei Monate als Fleischlieferant für die Grenzwachen durchzuschlagen versuchte, hierher, und ich traf ihn ganz zufällig eines Tages, als er mit dem japanischen Kindermädchen des Obersten im hinteren Hofe sprach. Die beiden kannten sich von Jezo her – hm! Es scheint mir sogar sehr stark, daß sie sich hier Rendezvous gegeben hatten, denn die Kleine war erst vier Wochen vor seiner Ankunft im Hause des Obersten eingetroffen, und als er fast täglich auf eine Viertelstunde hierher kam und ich ihn mit meinen Kosaken ganz geläufig Russisch sprechen hörte, ließ ich ihn zu mir rufen und forschte ihn aus. Armer Kerl! Er hatte hier nichts zu beißen und dabei eine vorzügliche Schulbildung. Er konnte mir japanische und chinesische Zeitungen übersetzen – fand auch schon nach wenigen Tagen heraus, was mich am meisten interessierte, das heißt die militärischen Artikel und Meldungen, dann erzählte er mir nach und nach seine Erlebnisse, und aus diesen ging es nun klar hervor, daß er vorläufig nicht nach seiner Heimat zurückkehren kann, da er politisch verdächtig ist. Er hat die Russen und russisches Wesen so lieben gelernt, daß er jetzt beim Popen des Regimentes Religionsunterricht nimmt und sich im nächsten Jahre wird taufen lassen. Er ist ganz einer der Unseren geworden, wie so viele Chinesen auch, und wir können ihm blind vertrauen. Was sollte er uns schaden können, wenn er selbst, wie Sie es anzudeuten scheinen, ein Spion sein sollte – woran ja bei Shibato gar nicht zu denken wäre. Daß ich hier Chef des Nachrichtendienstes bin, weiß ja selbst der dümmste Chinese, und wenn die Japaner gewahr werden, daß wir über alle ihre Machenschaften und sogenannten Kriegsvorbereitungen bis in das letzte Detail unterrichtet sind, so kann uns dies nur von Vorteil sein, und wird den Affenschädeln jeden Gedanken an irgendeine Frechheit von vornherein austreiben ...«

In diesem Augenblicke trat Shibato ein, und der Rittmeister, wohl in der Absicht, auch meine letzten Bedenken zu verscheuchen, bat ihn, sich zu setzen und zog ihn ins Gespräch. Zum ersten Male seit meinem Hiersein konnte ich ihn genau mustern. Das Gesicht sagte nichts – rein gar nichts – es war die mit dem steingewordenen Lächeln des Japaners undurchdringliche, flache und häßliche Physiognomie des Inselvolkes, mit dem struppigen, schwarzen Haar, das auf dem Scheitel kleine Wirbel bildet, der knochigen, unschönen und plattgedrückten Stirne, den glänzenden aber ausdruckslosen Augen, welche nur aus einem schmalen Schlitz unterhalb der borstigen Augenbrauen hervorfunkelten und hin und her wanderten, ohne sich auf irgendeinem Gegenstand zu fixieren, und dem wulstigen, ordinären Mund mit bläulichen Lippen. Der richtige Affe.

Er benahm sich linkisch und ungeschickt, lächelte zu jeder Frage, die ich an ihn richtete, verlegen und sprang jeden Augenblick vom Stuhle auf, um seine eckigen Verbeugungen zu wiederholen.

Wie alt er sei?

»Einundzwanzig Jahre!«

»Nicht möglich!« entfuhr es mir, denn der Mann mochte gut in der ersten Hälfte der Dreißig stehen.

»Doch, doch!« sekundierte der Rittmeister. »Er hat es mir schon früher gesagt. Wirklich wahr, er ist erst einundzwanzig – ein Kind gegen uns, obzwar er eigentlich viel älter aussieht ... Aber denken Sie, Evgeni Karlowitsch, was der arme Junge alles mitgemacht hat, und da ist er natürlich vor der Zeit gealtert ... Aber, nitschewo!« wendete er sich an Shibato. »Nun sind Sie bei uns in Sicherheit, und die ganze japanische Armee könnte Sie mit der chinesischen zusammen nicht von hier herausholen, seit Sie unter russischem Schutze sind.«

Shibato verbeugte sich mit knechtischer Ehrfurcht und Dankbarkeit, antwortete jedoch nichts.

Ob er niemals in Tokio gewesen sei?

»Nein – niemals – ich hatte kein Geld für eine so weite Reise und zu wenig gelernt, um dort eine Stelle finden zu können.«

Ob er nicht auch ein wenig Englisch studiert habe? – Da er so gut Russisch spräche, so sei es eigentlich selbstverständlich, daß er auch Englisch getrieben habe ...

»Oh, nur ganz wenig – ein paar Worte!«

Und als ich daraufhin mit ihm in dieser Sprache konversieren wollte, lächelte er verlegen und gab vor, kein Wort zu verstehen.

Wenige Tage später begegnete ich ihm in meinem Hofe in einem sehr eifrigen und leise geführten Gespräche mit Hanako-San, der Aja des Oberstentöchterleins. Aber die Unterhaltung trug alles eher als den Charakter eines Liebesduetts, denn sie sprachen rasch, hastig, als fürchteten sie jeden Augenblick gestört zu werden, und ich sah Shibato ungeduldige Bewegungen machen, während die kleine Japanerin, wie aus ihrer Körperhaltung unschwer zu erkennen war, schuldbewußte Hilflosigkeit auszudrücken schien. Aber schon hatten sie mich gesehen und verabschiedeten sich mit ungemein zeremoniösen Verbeugungen – die Kleine lief auf ihren Holzsandalen klappernd davon, und ich rief Shibato zu mir und bat ihn, in meinem Zimmer einige chinesische Karten zu übersetzen.

Bis zu diesem Tage hatte ich auf ein so bescheidenes Geschöpf wie einen japanischen Spion wenig Aufmerksamkeit verwendet – denn im Grunde genommen gingen mich Moskowiter sowie Insulaner nicht im mindesten an. Mochten sie sich meinetwegen vorläufig gegenseitig Fußangeln legen, so viel sie wollten – für mich würde der Spaß doch dann erst interessant, wenn es zum Losschlagen kam. Dann würde ich doch als Erster dabei sein. Nun kam jedoch etwas Unerwartetes, das mich im höchsten Grade stutzig machte.

Shibato war mit mir eingetreten – ich hatte ihm neben mir, an meinem großen Zeichentische, einen Platz angewiesen, und bat ihn, mir auf meinen Karten, die ausnahmslos sehr fehlerhaft waren, gewisse Namen in chinesischen Hieroglyphen auszuschreiben. Ich hatte auch chinesische Karten – doch wollte ich sie erst dann hervorsuchen, wenn er mit seiner Arbeit fertig war, um vergleichen zu können, ob er dieser Aufgabe gewachsen sei. Wohl eine Stunde lang hatten wir nebeneinander gearbeitet, und eben wollte ich Feierabend machen und ihn fortschicken, als er zögernd innehielt. »Bitte, Herr! ... Verzeihung! ... Aber ich kann hier nicht erkennen, welches ›Tschun‹ dies hier nach der russischen Schrift ist – ich könnte es auf fünf verschiedene Arten schreiben – ich glaube jedoch, es kann kein ›Tschun‹ sein, sondern sollte ›Hun‹, rot, heißen ...«

» Nitschewo! Lassen Sie es inzwischen aus und streichen Sie es blau an!« unterbrach ich ihn. Aber, als ich mich wegwendete, um meine Zeichnungen einzuräumen, sehe ich Shibato mit todsicherem Griffe in ein Bündel Papiere, Notizen und Karten langen, welche ich am Ende des Tisches aufgestapelt hatte, um von dort rasch und ohne zu zögern die entsprechende chinesische Karte hervorzuziehen – einen kurzen Blick hineinzuwerfen – den chinesischen Charakter auf meine russische Karte zu malen und mit ebenso verstohlenem und sicherem Schwunge die chinesische Karte unter das dicke Bündel zurückzuschieben.

Dies hatte höchstens zehn Sekunden gedauert, und wenn er sich noch nach der achten mit einem raschen Blick rückwärts gewendet hätte, so hätte er sich ertappt und verraten erkannt, denn ich war platterdings vor Staunen erstarrt. Der Mann kam zum ersten Male in mein Zimmer und wußte unter meinen Schriften besser Bescheid als ich selbst. Also war er schon vorher hier gewesen und hatte in meinen Papieren gestöbert.

Im nächsten Augenblicke hatte ich ein großes Blatt steifen Zeichenpapiers in der Hand und klatschte an der Mauer Fliegen rot, und ließ mich darin auch nicht unterbrechen, als Shibato plötzlich herüberrief: »Ja, Herr – richtig – es ist ein ›Hun‹ ... Es kann kein anderes Zeichen sein, denn der Fluß nebenan heißt ›Hun-che‹, der rote Fluß, und so muß die Stadt auch ›rot‹ sein ...« »Gut – gut! Machen Sie nur weiter! ...«

Es war mir unmöglich, ihm in die Augen zu sehen, und erst nach längerer Zeit hatte ich mein Gleichgewicht wieder so weit gefunden, daß ich ihm ruhig für seine Bemühungen danken und ihn entlassen konnte.

Als ich allein war, rauchte ich eine dicke Zigarre an und dachte nach. Klar war eines. Shibato war ein offizieller Spion und nebenbei ein ganz gerissener. Meine Notizen waren ja nach den Interviews, die ich mit Generalen und Diplomaten aller Nationen hatte, teils in deutscher, französischer oder englischer Sprache verfaßt und nur ganz intime unvertrauliche Gespräche, deren Gewährsmänner unbekannt bleiben wollten, waren stenographiert. Aber unter den Papieren befanden sich wohl über dreißig Dislokationsetats der verschiedenen Kontingente in Nordchina – allerlei intime Details, die ich für mich behalten und nie veröffentlichen wollte ... Was mochte er davon verstehen? War er dreier Sprachen mächtig, oder begnügte er sich damit, die ihm am interessantesten erscheinenden Blätter zu kopieren oder sie zu photographieren, ohne sie zu verstehen ... Weder direkt noch indirekt konnte es mir schaden, wenn die Japaner von meinen Aufzeichnungen Kenntnis erhielten, denn offenbare militärische Geheimnisse waren darin nicht enthalten, sondern weit mehr diskrete und vertrauliche Notizen. Der Zigarrenstummel begann mir bereits die Fingernägel anzusengen, als ich mit meinen Meditationen zu Ende kam und mich erhob, um zum Abendessen nach dem Kommissariate zu gehen.

Mein Kriegsplan war ausgereift, vor allem galt es, den Mann bei seiner Spionage zu überraschen und ihm das Wiederkommen zu versalzen. Das konnte ich allein besorgen und brauchte dazu die Russen nicht. Es wäre mehr als gewagt gewesen von meiner Seite, wenn ich ohne Beweise den Japaner bei den Russen angeklagt hätte. Denn trotz aller zur Schau getragenen Liebenswürdigkeit und Herzlichkeit sympathisiert erstens der Russe zehnmal mehr mit den Asiaten, denen er sich überlegen fühlt, als mit den Westeuropäern, in denen er nur lästige Aufpasser und hochmütige Besserwisser zu sehen gewöhnt ist. Zweitens mußte es von meiner Seite als undelikat erscheinen, wenn ich mich als Gast, der ich immerhin trotz meines eigenen »Home« war, über jemand, der zu den Vertrauensleuten des Hauses zählte, beklagen würde. Und meine Warnungen wären als unbefugte Einmischung angesehen worden. Hatte ich auch die schlagendsten Beweise in der Hand, so konnte ich mich außerdem noch in dem Sinne unsterblich blamieren, daß ich den Bock zum Gärtner schickte und mich mit meinen Vorstellungen an die Hauptschuldigen und Auftraggeber des Japaners wendete, denn wer stand mir gut dafür, daß es nicht die Russen selbst waren, welche mich überwachen ließen, und daß Shibato im Auftrage des Obersten in meinen Schriften gestöbert hatte?

Und während ich durch die Höfe schritt, fiel mir auch ein, wie zuvorkommend – wie empressiert die Russen gerade hier gegen mich waren, wie man mich fast gedrängt hatte, länger hier zu bleiben als es anfänglich in meinem Programme gewesen war, wie bereitwillig man mir jenen Hof zur Verfügung gestellt hatte, um mich nur recht nahe bei sich zu haben, und meine Ein- und Ausgänge sowie meine Besucher zu überwachen. Als ich in den Speisesaal eintrat, schien mir aus allen Wänden und Möbeln ein feindlicher Hauch entgegenzuwehen – die übertriebene Dienstbereitschaft des Kosaken, der mir den Stuhl hinschob, schien mir verdächtig – das Lächeln der bildschönen Hausfrau und des so jovial dreinblickenden und gemütvollen Obersten verzerrte Maske, und in den kleinsten Nuancen des Stimmfalles der Wirte schien mir versteckter Hohn zu liegen.

Ich war mißtrauisch geworden und litt unter diesem gemeinen und peinigenden Empfinden, doch verlor ich meinen Kriegsplan nicht aus dem Auge, wir setzten uns jeden Abend gegen neun Uhr zum Souper und blieben bis spät in die Nacht – fast stets bis nach Mitternacht im Hause des Obersten. Wenn also jemand in meinem Zimmer spionieren wollte, so konnte dies nur in diesen Stunden in vollster Ungestörtheit erfolgen, und Shibato konnte dort sogar Licht machen, ohne daß dies von irgend jemandem bemerkt wurde. Der Rittmeister aß mit uns – Shibato hatte nach sechs Uhr abends nichts mehr zu tun und wohnte im Hinterhause, nahe am Eingang zu meinem Hofe – er konnte dort ein- und ausgehen, ohne gesehen zu werden.

Kaum hatten wir die Suppe gegessen, als ich mit tausend Bitten um Entschuldigung eilig aufsprang – ich hätte auf meinem Tische eine Depesche liegen lassen, die noch heute abend abgeschickt werden müsse – es sei eben noch Zeit, sie nach der Station zu senden, da bis zehn Uhr Telegramme noch angenommen würden. – Und ehe noch die Hausfrau ein Wort entgegnen konnte, lief ich davon, die Tischgesellschaft halb belustigt, halb skandalisiert zurücklassend. Wegen der scheußlichen Sommerhitze waren wir sogar abends in weißen Tropenkleidern und in Tennisschuhen mit Kautschuksohlen, so daß ich ohne Geräusch zu erregen, nach meinem Hause laufen konnte.

Richtig! Da hatten wir es also! In meinem Arbeitszimmer brannte Licht – die Gardinen waren vor die offenstehenden Fenster gezogen, doch hinderten diese kaum den Blick, alles zu erspähen, was im Innern vorging. Fünfzehn Schritte vor meinem Hause blieb ich stehen, und es war ein saftiger Monolog, den ich während der nächsten fünf Minuten hielt. »Du verfaulter Schweinigel! Und diese Kröte von Kindermädel hilft dir bei deinem sauberen Geschäft ... Nun wartet ... Ihr sollt eine nette Überraschung erleben! ...«

Erst überwältigte mich ein grimmiges Gefühl befriedigter Neugier. Da hatte sich dieser japanische Affe ganz behaglich an meinen Zeichentisch gesetzt und pauste auf einem durchscheinenden Papier eine meiner selbstentworfenen Karten ab. Und die brave, die süße, die unschuldige Hanako-San stand ihm gegenüber und kritzelte nach seinem Diktate auf einer kleinen weißen Tafel. Ab und zu zogen die beiden aus ihren Zigaretten Rauchwolken und waren so völlig sorglos, daß es ihnen nicht einmal beifiel, zum Fenster hinauszugucken, als ich näherschleichend an eine leere Konservenbüchse stieß und das Blech an einem Steine vernehmlich klapperte.

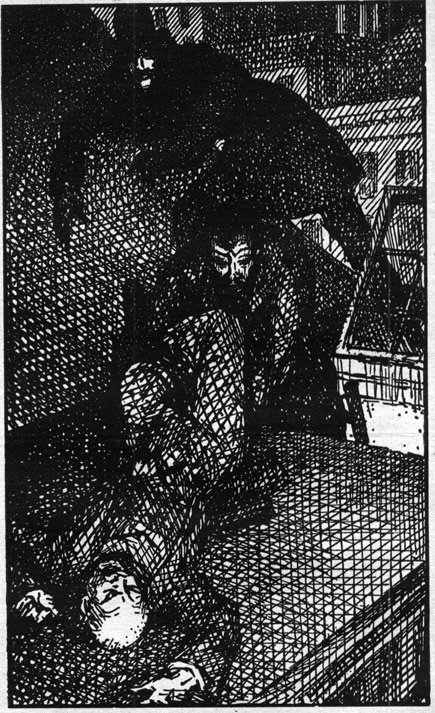

Als ich in die offene Tür trat, hatte mich bereits jene blinde Wut erfaßt, welche mich jedesmal überkommt, wenn ich eine meiner Arbeiten oder einen lieben Gebrauchsgegenstand in den Händen Unberufener sehe – und ich hätte den Mann ohne Besinnen mit der Faust niedergeschlagen – wenn ... ja wenn ... wenn mein Gegner ein Europäer gewesen wäre ...

Im nächsten Augenblick war ich entwaffnet – wurde schamrot bis über die Ohren vor Verlegenheit, und als ich endlich mein Gleichgewicht wiedergefunden hatte, war es bereits zu spät ...

Ich war kaum in das Zimmer getreten und hatte scharf und drohend gerufen: »Was macht ihr hier?« ... als Shibato eilig aufstand, mehrere tiefe Verbeugungen machte und freundlich lächelte ... Und als er lächelte, erschien auch auf den porzellanartigen Wangen seiner Genossin ein so bezauberndes und schelmisches Lächeln, daß ich ganz vergaß, ihr auf die Hände zu gucken, womit sie wahrscheinlich in diesem Augenblicke ihre Tafel unter dem Kimono verschwinden ließ – denn als ich näher trat, hielt sie diese nicht mehr in den Händen ... Und ehe ich zu Worte kommen konnte, legte Shibato bereits mit einem Schwall von Worten, Entschuldigungen und Erklärungen los, immer lächelnd, liebenswürdig, geschmeidig und unterwürfig: »Der Herr möge doch nachsehen – nun würde er keine Fehler mehr in den Karten machen – er habe glücklicherweise bei mir chinesische Karten gefunden – in Zukunft würde es ihm nicht mehr passieren, nicht sofort ein ›Hun‹ zu erkennen und nur eine Sekunde im Zweifel zu sein, daß es unmöglich – undenkbar ein ›Tschun‹ sein könne ... Und Hanako-San – ja – da möge der Gospodar wohl verzeihen und Mitleid haben – das arme Mädel habe bisher nur russische, aber niemals westeuropäische Sachen gesehen – die Weiber sind nun einmal so – aber die Neugier war zu groß – und der berühmte deutsche Reisende habe ihr so gut gefallen – man hat die Deutschen in Japan so lieb – so sehr lieb – da wollte sie einmal sehen, wie so ein Deutscher lebt.«

Ein verschämtes Lächeln erschien auf dem pikanten Gesicht der falschen Kröte, und mit Knicksen und kollerndem Lachen bat sie mich, ihr doch die Obsorge für meine Wäsche anzuvertrauen – auch habe sie entdeckt, daß viele Knöpfe ausgerissen und die Kragen schlecht geplättet seien, sie würde sofort sich an die Arbeit machen ...

Und ich – ach! Es sind ja sieben Jahre her, also ich kann es wohl heute von mir sagen – ich milliardenfacher Esel, werde in meiner siebenundzwanzigjährigen Waschlappenstimmung gerührt wie ein Badeschwamm, sehe die beiden armen schuldbewußten Würmer mit grenzenlosem Mitleid und geheimer Beschämung, dieses Idyll der armen Kinder gestört und verdächtigt zu haben, an und bat sie sehr höflich und herzlichst, sich für heute nicht mehr zu bemühen – ich hätte außerdem keine Zeit – ihnen jetzt Gesellschaft zu leisten, und mit tausend Bücklingen, fröhlich lachend, gingen sie davon.

Eine Minute später – ich war noch nachdenklich inmitten des Zimmers stehengeblieben, schlurften und klapperten wieder Schritte an der Türe, und Hanako-San, das niedliche Weibsen kam knicksend und lächelnd allein zurück. »Ist's erlaubt?«

»Aber bitte! ... was wünschen Sie noch, Hanako-San?«

Ohne es zu wollen – aus dummer Verlegenheit, war ich ihr galant entgegengekommen und hatte mich sogar leicht vor ihr verbeugt, wie eine Europäerin – und sie hatte diese Bewegung jedenfalls der Frau des Obersten im Verkehr mit ihrem Gatten abgeguckt – legte sie mir schelmisch die Hand auf den Unterarm – beugte sich leicht gegen mich, sah mir lachend von unten herauf in die Augen und flüsterte in ihrem reizenden, gebrochenen Russisch: »Evgeni Karlowitsch, bitte sagen Sie der Herrin nicht, daß Sie mich hier getroffen haben, sonst könnte ich nicht mehr herkommen und ...«

Einzig und allein um der niedlichen Hexe Genickschmerzen zu ersparen, da sie so hoch hinaufblicken mußte zu mir, unterstützte ich ihr Kinn mir einer altägyptischen Handbewegung, und da mir schwül wurde, sagte ich Ja und Amen, ließ sie im Zimmer stehen und lief in den Speisesaal zurück. Man war bereits am Dessert angelangt – ich log mit gleichmütiger Sicherheit, ich hätte den Postkurier nicht sogleich finden können, doch wäre nun alles erledigt und in Ordnung.

In dieser Nacht schlief ich sehr schlecht. Trotzdem ich mich mit den Erklärungen und Entschuldigungen Shibatos zufriedengegeben hatte, glaubte ich bei näherem Nachdenken natürlich kein Wort davon. Daß er bei mir spionierte, war ja klar. Aber in wessen Interesse? Solange er für sein Vaterland spionierte, konnte mir dies egal sein – dann war es einfach nur der Wunsch gewesen, Details und vertrauliche Mitteilungen zu erhalten, und meine Person als solche hatte mit der ganzen Sache nichts zu tun. Anders sah sich die Sache jedoch an, wenn er in russischem Auftrage handelte. Ich kannte die Moskowiter Wirtschaft gut genug, um zu wissen, daß man im heiligen Rußland die ungeheuerlichsten Dinge erleben kann, wenn es das Unglück will, daß man sich den Verdacht der Spionage zuzieht. Recht deutlich spiegelte sich in meinem Geiste das Abenteuer eines schwedischen Offiziers, der auf seiner Reise durch Sibirien zwei Jahre verschollen war und allen Nachforschungen zum Trotze erst in einer Goldmine Nordkamtschatkas gefunden wurde, als er, unter Kettengefangenen zum Gespenst abgemagert, freigelassen wurde. Ein bloßer Verdacht – die Bosheit eines Mitpassagiers, eines untergeordneten Polizeibeamten hätte genügt, um den Unschuldigen aus der Liste der Lebenden zu streichen.

Nun hatte ich weder kompromittierende – noch überhaupt Papiere oder Aufzeichnungen, die sich auf Rußland bezogen, bei mir, aber in meinem Berufe war es während meiner Reisen unerläßlich, daß ich Nachrichten sammelte, und da mochte eine böswillige Auslegung genügen, um mich unter die Knute zu bringen. War man also schon hier gegen mich mißtrauisch geworden, so würde ich wohl bis an die deutsche Grenze scharf überwacht werden und namenlose Miseren zu erdulden haben.

Und wie sicher mußte der Japaner sein, anläßlich einer eventuellen Klage meinerseits bei den Russen einen Rückhalt zu finden! Mit welcher Ruhe – mit welcher fast hohnvollen Überlegenheit hatte er den Ausbruch meines Zornes pariert – nicht mit der Wimper hatte er gezuckt – war nicht verwirrt, nickt erschreckt – nicht verlegen gewesen – welche Geistesgegenwart ...! Die Rolle, welche die beiden bei meiner möglichen Dazwischenkunft spielen würden, hatten sie vorher sorgsam einstudiert und rezitierten, als ich wirklich überraschend auftauchte, mit völliger Unbefangenheit eine auswendig gelernte Lektion. Und für wie dumm – für grenzenlos naiv und unerfahren mußten sie mich halten, daß ich ihnen so gründlich auf den Leim gegangen war! Diese Verletzung meines Selbstgefühls erbitterte mich so, daß sich endlich mein ganzer Zorn gegen meine eigene Borniertheit kehrte.

Wie gesagt, ich verbrachte eine miserable Nacht. Als es aber Morgen wurde, heller, unbarmherzig heißer und staubiger Tag, da entflohen die Schreckensgespenster der Nacht und machten nach dem obligaten Morgenritte und einem soliden Gabelfrühstücke wieder nüchternen Erwägungen Platz. Ich wollte dem Rittmeister den ganzen Vorgang erklären und würde aus seinen Antworten wohl ersehen, ob er mit dieser Spionage in Verbindung stände oder Shibato für eigene, d. h. japanische Rechnung arbeitete.

Aber auch hier kam man mir zuvor. Als ich bei Wassili Nikolajewitsch eintrat, empfing er mich laut lachend. »Eben war Shibato, der Schafskopf, bei mir und hat mich gebeten, ich möge Ihnen nochmals seine Entschuldigungen vorbringen. – Sie mögen der Frau des Obersten nicht sagen, daß Hanako-San in Ihrem Zimmer war. Oh! Evgeni Karlowitsch – was sind Sie doch für ein Roué. Kaum eine Woche im Hause, und schon verführen Sie die Braut dieses armen Jungen. Er hat beinahe geweint und ist furchtbar böse auf die Kleine. Aber Sie wissen wohl, daß die Japaner keine Eifersucht kennen, und er wird sich bald beruhigen! Oh! Wir werden noch Dramen hier erleben. – Gift und Dolch und Schwanengesang – hören Sie! – So! Das da wird er singen ...« Und schon legte der Rittmeister das » Lache Bajazzo« auf die Grammophonplatte und sang es mit rauhem, aber immerhin sehr falschem Basse mit.

»Erbarmen!« schrie ich und wollte ihm doch die Geschichte erklären – aber alles umsonst. Er hörte nicht auf mich, beschuldigte mich mit komischem Ernste der gräßlichsten Verbrechen gegen Anstand und Sitte, und als er endlich wieder vernünftig und ruhig wurde, kam eben Shibato herein – aber nicht, wie bisher, verprügelt und unterwürfig, sondern mit degagierten Bewegungen und setzte sich, ohne eine besondere Aufforderung abzuwarten, zu uns. Er blieb zwar noch immer hinter seiner höflichen Verschlossenheit gewissermaßen reserviert, aber seine bisher gezeigte Demut mir gegenüber war verschwunden, und er strömte eine andere Atmosphäre – etwas wie selbstbewußte Überlegenheit über uns aus.

Als wohlerzogener Mann war Wassili Nikolajewitsch taktvoll genug, auf seine Späße nicht mehr zurückzukommen, doch waren wir nun schon in einer kreuzfidelen Stimmung und empfanden instinktiv das Bedürfnis, uns über den etwas zu sicher auftretenden Japaner lustig zu machen. Wir gossen ihm einige Gläser Kognak in den Leib, und da er – wie übrigens die meisten seiner Landsleute – keine europäischen Spirituosen vertragen konnte, ohne sofort über die Schnur zu schlagen, so versuchte er, uns russische Lieder nachzusingen. Es kam dabei ein so wüstes und unmusikalisches Geheul zu Tage, daß wir nur mit heroischen Anstrengungen das Lachen verbeißen konnten.

Aber jäh wurde er ernst. Er sah trotz seines Rausches ein, daß er sich lächerlich mache, und nun fuhr er sich mit beiden Händen in die Haare und kratzte sich rasend schnell, als wollte er die Kognakgeister aus den Haarwurzeln reißen. Der Rittmeister sah mich an – ich sah ihm in die Augen, und wir verstanden uns ohne Worte ... Der Japse lauste sich wie ein boshafter Affe. Dann lachte er wieder schrill, schmerzhaft und mißtönend – blickte uns mit klappernden Augendeckeln an und kam langsam wieder zur Besinnung. So lächerlich sein Gebaren war. so hatten wir doch seit Minuten keine Miene verzogen, sondern ihn mit gespanntester Aufmerksamkeit angesehen, wir konnten nichts anderes denken oder fühlen – diese Bewegungen – dieses Grinsen und Zähnefletschen – mochte man sagen, was man wollte – mochte die ganze Welt dagegen Stellung nehmen – es war nichts als ein hochentwickelter und dressierter Affe, der da vor uns in einer Minute völligen Selbstvergessens seine Sprünge und Kapriolen machte.

Als Shibato wieder zur Besinnung kam und unser Staunen gewahr wurde, gab er kein Zeichen von Beschämung oder Verlegenheit von sich. Er richtete sich kerzengrade – soweit dies in Anbetracht seiner kurzen Hüften und seines krummen Nackens möglich war – auf und sagte mit tiefem Ernst: »Ich will Ihnen jetzt ein altes Samurailied vortragen, wie es die jungen Ritter vor dem Kampfe ihren Fürsten gesungen haben. Sie schwören, wenn sie den Feind nicht besiegen können, Harakiri zu begehen. Soll ich anfangen? ...«

»Aber bitte, Herr Shibato! ... Schießen Sie los! ... Oh, das wird aber interessant! ...«

Nun war aber er der dumme Kerl, denn in seinem Größenwahnsinn vergaß er vollständig, daß uns orientalische Musik die Ohren zerreißt und uns höchstens zum Lachen, aber niemals zu edleren Empfindungen bringen kann. Aber der Däumling nahm seinen Heldengesang blutig ernst. Er band sich ein Taschentuch um die Stirne und traf allerhand Vorbereitungen, welche die Spannung des Publikums, das nur aus uns beiden bestand, erhöhen sollte. Der Sessel mußte auf einen kleinen Teppich in die Mitte des Zimmers gestellt werden – dann setzte er sich feierlich, den Blick starr in unabsehbare Ferne gerichtet, darauf, legte die flachen Hände vor sich auf die Knie ...

»dschin n ... n ... n ...« im tiefsten Baß und gleich darauf: »mn ... mn ... n ... n ...« im höchsten, tremolierenden Diskant. Wie aus der Pistole geschossen war ich ins Vorzimmer gesaust, um ins Freie zu gelangen – aber zu spät! Noch in der Türe platzte ich los, beugte mich über einen Tisch und lachte und weinte helle Tränen. Wassili Nikolajewitsch war mir nachgestürzt, selbst halb erstickt vor verhaltenem Jauchzen, aber doch etwas besorgt, diese Explosion an mir zu sehen. Er klopfte mir begütigend auf den Buckel ... »Aber was haben Sie denn nur, Evgeni Karlowitsch ... Erholen Sie sich doch ...«

Und ich konnte nur stöhnen ... »Heldenlied ... Musik ... dschinn – mn ... und dieser blutige Ernst dabei! ...«

»Um ›dschinn‹ und ›mn‹ zu machen, braucht sich doch der Trottel nicht einen Fetzen um den Schafskopf zu winden und diese Vorbereitungen zu treffen ... Na, das glaub' ich aber, daß eher der Fürst sich selbst den Bauch aufgeschlitzt hat, wenn ihm die Hanswürste so etwas vorgesungen haben ...«

Und, Wunder der Wunder! Shibato merkte es noch immer nicht, daß wir uns über ihn wüst lustig machten. Oder wollte er es nicht merken? Jedenfalls fing er, nachdem ich mich beruhigt und mir den Kopf mit kaltem Wasser abgeschwemmt hatte, nochmals sein Heldenlied an, und nach vier vergeblichen Versuchen ihm über die ersten zwei Töne zu folgen, zog ich mich heulend nach meinem Hofe zurück. Und Shibato ließ sich mit der Erklärung zufriedengeben, daß ich fürchterlichen Hustenreiz hätte und ein stillendes Pulver einnehmen müsse.

Nachmittags kam er ganz unschuldig und unbefangen zu mir und bat, ich möchte ihn die Arbeit von gestern beenden lassen. Inzwischen war ich allerdings vorsichtig gewesen, alle Papiere, welche ich seiner Kenntnis entziehen wollte, in einem gut versiegelten Bündel dem Rittmeister zur Verwahrung zu übergeben. Das sah sehr harmlos aus, denn er konnte mir schwerlich zumuten, ich würde ihm – dem Chef des Nachrichtendienstes – Papiere, welche mich belasten könnten, anvertrauen. Und wenn er sogar den Packen untersuchte, so würde er sich gar rasch von dessen Wertlosigkeit für seine Erkundigungen überzeugen.

Nun bot ich Shibato freimütig an, er könne, wenn es ihm besser zusage, jeden Abend, während ich beim Obersten sei, bei mir arbeiten, oder – wenn ihm dies behaglicher schiene, meine Karten zu sich hinübernehmen, aber er grinste nur unterwürfig ... »Nein! Er würde hier leichter arbeiten, wo er alles zur Hand habe ... wenn es mir nichts ausmache, würde er gegen sieben Uhr unterbrechen und erst gegen neun Uhr, wenn ich zum Speisen ginge, wiederkehren ...« Aber von Hanako-San keine Sterbenssilbe. Und doch war ich gespannt zu sehen, wie sich das Abenteuer mit der frischen, kleinen Person weiterspinnen würde. Trotz meiner Unerfahrenheit in östlicher Erotik hatte ich doch so viel beobachtet und gehört, um zu wissen, daß Liebe in unserem Sinne in Japan ein unbekannter Begriff ist. Das Weib ist verachtet – wird gekauft und verkauft – auf Jungfräulichkeit wird nur in den obersten Volksklassen ein ephemerer Wert gelegt, und eben darum ist es der sehnsüchtige Traum vieler Japanerinnen, die Mätresse eines Europäers zu werden, der immerhin galant und liebenswürdig zu ihnen ist und ihr selbst in der Stellung einer gewöhnlichen Dienerin respektvoller entgegenkommt als je einer ihres eigenen Volkes gegen seine legitime Gattin ... Hatte sich Hanako-San Hoffnung darauf gemacht, bei mir, während der Dauer meines Hierseins der weibliche Hausgeist zu werden, so sollte sie in meinem Herzen weder einen Granitblock noch einen Absatzfleck finden, sondern sie würde sich an meinem Heldenbusen bergen dürfen.

Voller Erwartung brach ich etwas früher als gewöhnlich aus dem Kommissariate auf und ging mit etwas klopfendem Herzen nach meinem Hofe. Licht brannte in meinem Zimmer – und dies war mir eine angenehme Vorbedeutung – nur der Argwohn, an Stelle der molligen Kröte den grinsenden Shibato dort zu finden, ließ mich einige Augenblicke zögern, ehe ich eintrat. Aber nein! Da saß Hanako-San ganz bescheiden an einem niederen Tischchen in der Ecke, hatte einen ganzen Stoß meiner Wäsche vor sich aufgestapelt und nähte eifrigst Knöpfe an. Sie kam mir sofort entgegen – zeigte mir, was sie schon geflickt hatte, und wollte dann den Tee bringen.

Eine Stunde später, als ich zu Bette ging und nach alter Gewohnheit meine Repetierpistole unter das Kopfkissen legen wollte, fuhr meine Hand in das leere Futteral. Das war mir höchst unangenehm. Es war ja weniger wegen der Waffe als Verteidigungsmittel, denn ich hatte noch zwei Revolver und mehrere Gewehre im Zimmer – aber vor allem war es mir peinlich, diese neue Pistole, von der erst einige hundert als Probemodelle verfertigt waren, und die ich mir nur mit schwerer Mühe durch einen Freund in Europa hatte verschaffen können, in den Händen Unberufener zu wissen. In Nordchina hatte ein Soldat, der mit ihr spielen wollte, einen Chinesen durch Ungeschick und Unkenntnis des Mechanismus mausetot geschossen, und später wurde ein Kosak durch die Dummheit eines seiner Kameraden ebenfalls schwer verwundet. Wenn also einer der Kosaken der Wache sich die Pistole »ausgeliehen« hatte (denn zu stehlen verstehen die Kosaken großartig, und nichts ist vor ihren Klauen sicher), so würden wir wohl morgen früh wieder von einem Toten oder verwundeten zu hören bekommen, denn das delikate Schießeisen war stets mit acht scharfen Patronen geladen.

Ich überlegte einige Minuten, während ich unschlüssig die Schuhriemen löste ... Hm! Es war kaum Mitternacht, es mochte wohl das beste sein, wenn ich rasch zum Rittmeister lief, der bestimmt noch auf war, dann wollten wir in die Kaserne gehen und die Kosaken verhören. Sie sollten nicht des Diebstahls beschuldigt werden, sondern wir würden sie nur auf die Gefahr, mit der Pistole zu spielen, aufmerksam machen und ihnen nahelegen, die Pistole, wenn sie »gefunden« werden sollte, in mein Zimmer zu legen, ohne zu versuchen, den Verschluß zu öffnen.

Aber eben, als ich aus dem Hause treten wollte, sah ich einen verschwommenen Schatten über den Hof herüberlaufen und erkannte am Klappern der Holzpantoffeln, daß es Hanako-San sein müsse. Ja – was wollte sie denn noch? ... Diesmal war sie außer Atem und ganz aufgeregt – in den Händen trug sie ein leichtes Seidentuch, das sie auf den Tisch warf. Es klang und klirrte wie Eisen. Und was lag in dem Tuche, als sie es rasch auseinanderfaltete? ... Natürlich meine Repetierpistole, zerlegt bis in das letzte Schräubchen ...

Die Kleine umarmte mich, soweit dies ihren kurzen Armen möglich war, mit auffallender Angst, und zitterte wie ein gefangener Vogel. Aber in dieser Umarmung lag nichts von Sinnlichkeit oder Angebot – nein! Es war ein Druck und kein Anschmiegen und sprach viel deutlicher als ihre verstörten Augen und die energisch zusammengepreßten Lippen ein gebieterisches und drohendes »Still. Ehe du etwas sagen kannst, erdrücke ich dich!«

Sie war erschöpft und zitterte – ihre Aufregung und der keuchende Atem ließen sie nicht sofort zu Wort kommen, und ich hatte mich längst von meinem Staunen erholt und ihr unbewußt den Scheitel gestreichelt, als sie so weit zur Besinnung kam, daß sie meine Arme frei gab und ihre Ruhe wiederfand. Aber es war nur eine geheuchelte Ruhe, mit der sie mir gegenüberstand, denn als ich einige Schritte nach dem Tische zu machte, in der Absicht, meine Pistole wieder zusammenzustellen und mir den ganzen Vorfall indessen schön vernünftig zu überlegen, krallte sich ihre weiche, kleine Pfote, der ich eine solche Kraft niemals zugetraut hätte, in meinen Oberarm und hielt mich kräftig an. Da sie mich stark gekniffen hatte, entfuhr mir ein mittelstarker Fluch und ich wurde ungeduldig und böse: »Nun aber Ruhe, Hanako-San! Was hast du (ich duzte sie absichtlich nach russischer Art, um sie auf ihren Dienerposten zu stellen) mit meiner Pistole zu tun? Und wer hat sie zerlegt? ... Sofort führe ich dich zum Obersten, wenn du nicht die Wahrheit sagst.«

Damals kannte ich die Psychologie der gelben Rasse noch nicht – denn es war grundfalsch von mir, in diesem Augenblicke zu fragen. Blieb ich noch eine Minute stumm, so mußte die Kleine selbst mit dem Geständnis beginnen und mein Schweigen hätte sie weit mehr eingeschüchtert, als die gräßlichsten Drohungen, die je ein Mensch Vorbringen konnte. Denn dieses Volk weiß aus tausendjähriger Beobachtung etwas, das wir wohl auch wissen, das aber von uns bei jeder Gelegenheit vergessen wird – daß nämlich jede Drohung, möge sie von einer Seite kommen, von welcher sie wolle – ein Eingeständnis von Unsicherheit, wenn nicht gar von offenkundiger Machtlosigkeit ist.

Nun, da ich gesprochen und gar noch gedroht hatte, war dies an Hanako-San eine Aufforderung nicht mißzuverstehender Art, faustdicke Steine in den Tisch zu lügen. Wie mit einem Zauberschlage war alle Verwirrtheit und Angst von ihr gewichen – der Vorhang fiel vor ihren wahren Empfindungen, eine neue Szene begann, und plötzlich war es nicht mehr ein passioniertes und bebendes Weib, sondern eine kleine zierliche Puppe mit ausdruckslosen Kinderzügen und klarer, unschuldiger Stirne.

»Oh, Evgeni Karlowitsch – ich so laufen, ich sehr Furcht haben – eine Chinese dort im Hof versteckt sein und aufstehen, wie ich laufen ...«

»Halt! Hanako-San! Ich bin kein Evgeni Karlowitsch für dich, sondern ein Herr ... ein barin ... also keine Geschichten! Keine Lügen! ... wer hat die Pistole zerlegt und warum?«

Aber ich konnte nicht länger grimmig und rauhborstig bleiben, als sie nun wie eine Katze sich an mich schmiegte, mich erwartungsvoll und verführerisch anguckte, und ich hörte nur mit halbem Ohre zu, wie sie mir vorschwindelte, Shibato hätte die Pistole nur reinigen wollen, habe sie dummerweise zerlegt, ohne ihren Mechanismus zu kennen, und nun, da er Angst hatte, ich würde ihn schelten, wenn er sie persönlich zurückbringe, so habe er sie beauftragt, mir die Bestandteile mit Bitten um Verzeihung wieder einzuhändigen ... und ich saß längst am Tische – Hanako-San hatte sich mit dem prallen Oberkörper an meine Schulter gelehnt und sah mir mit gespanntestem Interesse zu, wie ich die verschiedenen Federn, Schrauben und Stahlstücke wieder an ihren Platz brachte. Und immer weicher wurde meine Stimmung, und zum Schlusse, als die Pistole wieder funktionierte, hatte ich ganz vergessen, böse zu sein – hatte vergessen, was Hanako-San nach Mitternacht noch zu mir getrieben hatte, und war so ganz in eine verwässerte Traum- und Sehnsuchtsstimmung hinübergeglitten, daß ich sie noch lange nicht entlassen wollte und es bereits zu grauen begann, als sie, diesmal ihre verräterischen Sandalen in der Hand, leise und spähend nach dem vorderen Hofe zurücktrippelte.

Erst später fiel es mir wieder ein, daß ich beim Zusammenstellen der Pistole an den verschiedenen Bestandteilen feiner, grauer und glänzender Striche gewahr wurde, welche leicht abgefärbt hatten. Ohne Zweifel hatte jemand den ganzen Mechanismus auf ein Papier gelegt und an den Konturen mit weichem Bleistift nachgerissen. Und dieser Jemand war niemand anderer, als Herr Shibato, der arme Junge, das verhungerte Dorfschulmeisterlein, aus dem tiefsten Innern des wilden und unwirtlichen Jezo, der nie in Tokio gewesen und von der japanischen Regierung wegen sozialistischer und revolutionärer Umtriebe verfolgt worden war – der verlassene Waisenknabe, der am verheißungsvollen Busen des Mütterchens Rußland endlich Ruhe und Frieden gefunden – »Einer der Unsrigen« geworden war und demnächst in den Schoß der rechtgläubigen Russenkirche aufgenommen werden sollte.

*

In den folgenden Jahren dachte ich selten an Shibato, sehr selten. Nur dann, wenn ich am Orinoco, in Haiti, Cuba oder Neuyork Landsleute von ihm sah. Und dann auch nicht immer gerade an ihn. Denn er hatte im Kaleidoskop meiner Erinnerungen nur ein sehr bescheidenes Hinterstübchen mit einem kleinen Rundfenster eingeräumt erhalten, und ich sah sehr selten dort hinein, da meinen Träumereien wahre Paläste mit stockwerkhohen Säulengängen offen standen. Für mich war allmählich der Begriff »Japaner« mit der Bedeutung »Spion« identisch geworden, und ich hatte keinen Grund, sie zu lieben. Im Gegenteil! Je mehr sie von sich reden machten, je drohender sich das Gewittergewölk über dem chinesischen Meere zusammenballte, um so unausstehlicher wurden sie mir mit ihrer Großmannssucht, mit ihrer Anmaßung und mit ihrem naiven Hochmut, sich in die Reihe der Großmächte zu stellen und Gleichberechtigung mit der kaukasischen Rasse verlangen zu wollen.

Da war es an einem regnerischen Oktoberabend 1903 in Neuyork in der Bowery, als ich lebhaft an Shibato denken mußte. Man erwartete in dieser Nacht einen scharfen Zusammenstoß zwischen Polizei und »Gangs«, jenen Vereinigungen von Strolchen, Zuhältern und vornehmlich jüdischen Bengeln, welche dort wahre Gefechte liefern, und ich hatte mich mit einem Detektiv in jene Richtung begeben, um einmal einem derartigen Straßenkampfe beizuwohnen, während ich an einer Straßenecke unter der Obhut zweier hünenhaft gebauter irischer Polizisten stehen blieb und mein Mentor auf Kundschaft ausging, kam durch die ausgestorbene zweite Avenue eine kleine Gestalt trippelnd und eilfertig herangezappelt. Sie war bereits einige Schritte an uns vorbei, ohne daß wir ihr das mindeste Interesse entgegengebracht hätten, als sie sich umdrehte und direkt auf uns zukam. »Attention!« sagte der erste Polizist halblaut zu seinem Kollegen – »Das ist ein Jap,« und der andere, als handele es sich nun um die Ausführung einer reglementarischen Verordnung, zog seinen Hickoryknüppel aus dem Gürtel. Eine ängstliche Stimme, dünn wie ein Regenfaden und schnappend vor Nässe, fragte in einem jämmerlichen Englisch nach dem Wege. Er habe sich verirrt und wolle nach dem Fährboot für Newjersey.

»Was, du Schuft? ... Du willst weiße Polizisten beschimpfen? ...« Und ehe ich es hätte verhindern können, sauste der unbarmherzige Polizeiknüppel auf den Zwerg nieder – traf ihn an der Schulter und schlug ihn wie einen Lehmklumpen zu Boden. »Na, dir wollen wir das Fragen austreiben, Sohn einer Hündin!« Und der Riese hob den Dreikäsehoch wie ein Kaninchen am Genick in die Höhe und stieß ihn mit Fußtritten vor sich her nach der Polizeistation.

Hätte es sich um einen Neger, Indianer – ja selbst um einen Chinesen gehandelt – ich hätte es nicht geschehen lassen, und meine Legitimationskarte gab mir die Macht, hier zu intervenieren. Aber für einen Japaner hatte ich kein Mitgefühl. Zu groß war der Haß und die Empörung, die ich gegen das ganze Volk nährte – zu sehr wollten sie als unseresgleichen gelten, zu sehr haßten sie uns, als daß wir sie nicht hätten hassen sollen.

»Mit einem Chinesen wären Sie wohl nicht so grob umgesprungen?« wendete ich mich an den zurückgebliebenen Polizisten. Der – im Grunde gewiß ebenso gutmütig wie jeder andere Irishman – grollte halblaut:

»Oh! no ... Mit John Chinaman können wir uns ganz gut vertragen – das sind gute und nur saudumme Luders – aber diese Japse, diese Schweinekerle« – und nun redete sich der Polizist in eine helle Wut hinein – »... diese Schufte, die nur herkommen, um zu spionieren – um uns Schwierigkeiten zu machen – die viel anmaßender sind als andere Einwanderer – selbst weißer Rasse – – nun, diese Hunde schlagen wir bei jeder Gelegenheit nieder, wo wir es ungesehen tun können. No, Sir! Ich bin auch nicht roher, als man es nötigerweise in unserem Berufe sein muß – ich bin auch vom Weibe geboren – habe meine alte Mutter bei mir – in Brooklyn drüben, und Kinder – mein ältestes Mädchen ist schon vierzehn und schreibt auf der Maschine – und wenn ich einen arretieren und wegen Widersetzlichkeit niederknüppeln muß, so muß ich immer nachher an seine Mutter denken ... was die nur wohl sagen würde, wenn sie es mit angesehen hätte, und dann tut es mir leid, daß ich in diesem Berufe bin. – Aber ich kriege achtzig Dollar Gold im Monat, wo könnte ich in einem anderen Dienste jemals so viel verdienen! ... Habe nicht viel gelernt – bin nur groß und sehr stark ... und sehen Sie mich an – wie ich hier vor Ihnen stehe, schwöre ich Ihnen bei allen verdammten Hundesöhnen von Japsen, daß wir eher keine Ruhe haben werden, als bis die Russen sie vernichtet haben ... Und was macht dieser Japaner hier, nach Mitternacht, da kein Mensch sich heute auf die Straße wagt, ganz allein im Viertel? Er wohnt nicht hier – kein einziger Japaner auf zwanzig Block im Umkreise – was macht er hier, wenn er nicht spioniert! ... Und wir kennen das – oh! Wir kennen das! ... Da kommt der Schmierfink bescheiden und demütig, um nach der Straße zu fragen – als ob der Viehkerl nicht ebensogut wie wir die Stadt kennen würde! – Und wenn wir ihm antworten, bietet er uns Zigarren an, und dann fragt er uns, ob wir für die Demokraten oder Republikaner stimmen, und da er weiß, daß wir alle zu Tammany-Hall halten, schimpft er auf die jetzige Verwaltung und ob wir dann wollen oder nicht – man langweilt sich auf Posten nachts – hat er uns eine ganze Menge Sachen gefragt und geht dann mit seinem verfluchten Judasgrinsen dankend weg. Wozu? Warum fragt er? Yes, Sir – er spioniert!«

Schwere, sichere Schritte, wie jene eines arbeitsamen Mannes, der nach hartem Tagewerk seinem Herde zustrebt, näherten sich. Der erste Irländer schloß sich uns wieder an und antwortete auf eine fragende Kopfbewegung seines Kameraden in einem Tonfalle beruhigten Pflichtgefühls: »Sicher! Eins mehr für morgen – auf dem Buckel – schade, daß man ihm nichts Ärgeres tun kann – Schädel einschlagen und ersäufen – wie Katzen – dazu sind sie da – sind wie die Indianer – nur die tote Rothaut ist ein guter Indianer – also mach ihn gut (mach ihn tot) – und bei Mister Jap soll man sagen: Nur der ungeborene Jap ist ein guter Japaner – laß ihn gar nicht geboren werden! ...«

Tags darauf sah ich den Japaner im Polizeiverhöre der Esser Market Court. Ich saß als Gast neben dem Richter, der mir die Polizeirapporte zuschob. In einer dreistündigen Sitzung wurden mehr als vierhundert Personen verhört und abgeurteilt. Als die Reihe an den Japaner kam, las ich zu meiner grenzenlosesten Verblüffung eine ellenlange Räubergeschichte – wie er »betrunken« die Straße herabgetaumelt sei, um zu spionieren, wo Polizisten ständen, jedenfalls in der Absicht, die »Gangs« darüber zu informieren, und als man ihm, »wie es das Reglement vorschreibt«, ruhig und höflich einen Verweis wegen seiner Trunkenheit erteilt und ihm angeraten hatte, heimzugehen und weiter keinen Radau zu schlagen – wie er dann das Auge des Gesetzes beschimpft und als dieses impassibel blieb, mit dem Stocke auf den Posten losgefahren sei. »Und daraufhin habe ich ihn in der Notwehr niedergeschlagen.«

Man schob den Japaner mir zwei halbwüchsigen Judenjungen und einer Straßendirne vor den Richtertisch. Die jungen Hebräer hatten der Dirne ihren Pompadour entreißen wollen. »Anfall räuberischer Art, unter zweitausend Dollar Kaution abzuführen! ... und Mister Jap ...« in einem Atem ging der Richter zum nächsten Arrestanten über, »wegen Angriff auf die öffentlichen Sicherheitsbehörden und Schlägerei, verschärft durch Ruhestörung und Trunkenheit, auf sechs Wochen harte Arbeit nach den Inseln ...«

Aber diesen Japaner kannte ich doch! Wo hatte ich ihn nur schon vorher gesehen? ... Tausende waren an mir vorbeigegangen – hunderte hatte ich persönlich kennen gelernt – aber sie sahen sich ja alle ähnlich wie ein Militärgewehr dem anderen ...

»Oh! Einen Augenblick! Euer Ehren! Wollen Sie mir erlauben, an den Mann eine Frage zu richten? ...«

»Halt, Konstabler! Bringen Sie den Jap noch einen Moment zurück! ... Bitte ... fragen Sie ihn, soviel Sie Lust haben – ich mache hier weiter ... Numero zweihundertachtundsechzig – neunundsechzig – und siebzig vorführen! ...«

Der Japaner, der grob vor mich hingeschoben wurde, sah aus wie ein Dreckhanswurst. Von oben bis unten mit Straßenkot beschmiert, als habe er sich im Rinnstein gewälzt – mit aufgerissenem Gilet – kragenlosem Hemde – ohne Hut – einem aufgeschwollenen und tränenden Auge, hielt er sich krumm und verbogen unter sichtlichen Schmerzen nur mühsam aufrecht.

»Sehen Sie mich an! Erkennen Sie mich nicht?«

»Nein, Euer Ehren!«

»Stop, Mann! Ich bin kein Richter, möchte aber tausend Dollar wetten, daß wir uns schon gesehen und gesprochen haben ... wie heißen Sie? ...«

»Kavara!«

»Und was sind Sie?«

»Ich war Barbier, habe aber jetzt keine Arbeit.«

»Wo waren Sie Barbier? ...«

»In Frisko ... komme eben erst von dort her ...«

»Und vorher wo?«

»In Moji – in Japan ...«

In San Franzisko war ich nie gewesen – in Moji ebensowenig. Und doch konnte es nicht möglich sein – der Mann mußte mich erkannt haben, und auch ich hatte schon mit ihm zu tun gehabt – denn mochten sie auch alle die gleiche undurchdringliche Maske vor dem Gesicht haben und dieselben eingefrorenen Körperbewegungen, eines – etwas, das sie nicht verstellen konnten, verriet sie doch – und das war ihre Stimme. Und diese Stimme hatte ich oft gehört – ein Irrtum war ausgeschlossen. Ich schloß die Augen – solange ich einen zerlumpten Strolch vor mir sah, würde es mir nicht einfallen, denn in einem solchen Zustande hatte ich noch keinen Japaner gesprochen.

Als ich nach einer Minute aufblickte, ohne auf die rechte Fährte gekommen zu sein – war der Platz, auf dem der Japaner gestanden hatte, leer – man hatte ihn – meinend, es sei nun genug an der Konversation, abgeführt, und da wir gleich darauf nach der Weinkneipe »Kaltwasser« in die 42. Straße zogen, vergaß ich im Trubel des nervösen und ereignisreichen Neuyorker Lebens den Vorfall.

Aber noch häufig, wenn ich nachts durch die Bowery ging, mußte ich an jenen Abend und an das Gespräch mit dem Konstabler denken, und dann tauchte auch flüchtig die Erinnerung an jenen Spion Shibato in meiner geistigen Rumpelkammer auf, und auch das Porzellangesicht Hanako-Sans guckte schelmisch aus irgendeiner Schädelritze hervor, und dann lächelte ich mit jenem dummbefriedigten Schmunzeln, das uns in solchen Fällen eigen ist, in mich hinein.

*

Winterstürme brausten aus Westen in die Mandschurei ein – jagten Schnee, und Eis über die Ebenen und brachen sich pfeifend und heulend an den zinnengekrönten Wällen von Nukden, als ich im Februar 1904 in einem Zuge von Neuyork kommend, die alte Kapitale der mandschurischen Dynastie wiedersah.

Die Blase, zu hoch gebläht, war zum Bersten gekommen – das junge Inselvolk hatte dem größten Reich der Erde den Fehdehandschuh mitten in das bärtige Gesicht geworfen und der Riese Rußland dehnte langsam die mächtigen Glieder, um zu einem wuchtigen Schlage auszuholen. Was konnten ihm denn die Nadelstiche von Tschemulpo und Port Arthur anhaben? – Es waren schmerzlose Leichdornoperationen an einem Mammutleibe. Je mehr von den gelben Stechmücken auf den Kontinent herüberkommen, desto besser–man würde sie, wenn sie so recht in Masse aufmarschiert waren, mit einem einzigen, wuchtigen Faustschlage zermalmen – wozu also das Prävenire spielen und sich in Einzelunternehmungen einlassen, da ja der Enderfolg unbestreitbar gesichert erschien!

Mit einem Oberst des Generalstabes fuhren wir vom Bahnhofe nach dem Zentrum der Stadt. Mein Begleiter kam zum ersten Male in seinem Leben hierher und konnte mir keine Auskunft darüber geben, ob Oberst Janienko noch hier sei, oder wer ihn in seinem Posten als Kriegskommissär ersetzt habe. Im Laufe unserer – erst nach Tagen zählenden Bekanntschaft, war es mir immer deutlicher zur Einsicht gekommen, daß das Zusammentreffen mit meinem Obersten kein zufälliges gewesen war, und er vom Stabe des Vizekönigs Alexejeff mit der ehrenvollen Aufgabe betraut war, mich auf Schritt und Tritt zu beobachten und keinen Augenblick aus dem Gesichte zu verlieren. Im Grunde genommen schien mir dies schmeichelhaft, daß man meiner bescheidenen Persönlichkeit so eminente Fähigkeiten zuschrieb, daß die Aufsicht über mein Treiben keinem gewöhnlichen Detektiv, sondern einem gelehrten Generalstabsobersten anvertraut werden mußte, andererseits legte mir diese Verdächtigung meiner Absichten den wohlgemeinten Gedanken nahe, mich möglichst unauffällig zu benehmen und nicht allzu offen meine Kenntnisse der hiesigen Einrichtungen und des Kriegsschauplatzes hervorzukehren. Daß ich militärische Kenntnisse besaß und leidlich Russisch sprach, war unter den Moskowitern mehr als kompromittierend – man fand es nicht opportun und höchst verdächtig.

Im Kommissariate empfing uns eine fremde Erscheinung – Oberst Kwitzinsky der sibirischen Schützen. Seit einem halben Jahre hatte er den Dienst übernommen und im Mobilisierungswirrwarr alle Hände voll zu tun. Trotzdem konnte er uns mehr als eine Stunde widmen, und als wir abzogen, lud er uns zum Abendessen ein. Mit keinem Worte hatte ich angedeutet, daß ich schon vorher in Mukden gewesen, daß ich in diesem selben Zimmer dreißig Tage lang regelmäßig mit Janienko und seiner Familie Whist gespielt, und daß ich im hinteren Hofe, in dem nun ein Munitionsdepot eingerichtet worden war, einen Monat gehaust und interessante Besuche empfangen hatte. Ich war der erste Ausländer, der seit der Kriegserklärung die Stadt betreten hatte – Tausende von Augen waren auf mich gerichtet, und ein instinktives, warnendes Gefühl hielt mich zurück, intime Fragen über die neuen Dienstverhältnisse des Kommissariates zu stellen. Sonst hätte ich allerdings sofort erfahren können, daß der ganze Nachrichtendienst in die Hände des Generalstabes übergegangen – daß Jessaul Wassili Nikolajewitsch seit Beginn der Feindseligkeiten über Wladiwostok nach Nord-Korea in geheimer Mission gezogen sei – daß Shibato schon vor einem Jahre auf sechs Monate nach Japan gegangen und erst zwei Wochen vor Ausbruch des Krieges zu einem kurzen Besuche nach Mukden gekommen war und die Stadt vier Tage vor dem Angriff von Port Arthur verlassen hatte und allerlei, mir äußerst wertvolle Nachrichten, nach denen jedoch sofort zu forschen mich in Mißkredit hätte bringen können.

Abends bei einigen Flaschen gutem Weine wurde der neue Kommissär vertraulich und mitteilsam. Man hatte alle Japaner, welche sich hier umhergetrieben hatten, über die chinesische Grenze geschafft.

»Mir war es um manche von ihnen, die uns entschieden freundlich gesinnt waren und mit unseren Schützen im besten Einvernehmen lebten, herzlich leid – besonders um die armen Mädels, die nirgends mehr so gute Tage finden werden wie unter uns Russen. Nun – aber eine habe ich nicht das Herz gehabt, auszuweisen. Sie hat meine Kinder so lieb und weinte so jämmerlich, und die Kleinen hingen sich an ihren Kimono und wollten sie nicht fortlassen – wir selbst hatten sie sehr lieb gewonnen – sie ist schon ganz Russin geworden und will sich eher taufen lassen als fortgehen – und da habe ich ein Auge zugedrückt und die arme Kleine hierbehalten. Was sollte dieses arme Wurm uns denn hier schaden können – diese einfachen, dummen Mädels können ja nicht einmal Japanisch lesen oder schreiben, und sie hat ihr Russisch erst hier gelernt ... und sehr niedlich ist sie außerdem, Evgeni Karlowitsch, oh! Sehr niedlich!«

Und der Oberst stieß mit mir an und ließ aus weinseligen Augen einen verschmitzten Blick über die meist grauköpfigen Gäste gleiten, als wollte er sagen: »Nun paßt auf – mit dem Fremden wollen wir uns einen Spaß machen.« Und sich zu mir herüberneigend, und mir mit dem Zeigefinger leicht an die Rippen tippend, fuhr er fort: »Oh ja – si jeunesse savait ... Sie sind noch sehr jung, Evgeni Karlowitsch – den anderen Herren wird es wohl kein Vergnügen machen, aber für einen seltenen Gast soll mein Haus keine Geheimnisse bergen – Geheimnisse? ... was sage ich? – Schätze – des trésors ...« Und dann nach einer langen Kunstpause plötzlich jovial und trotzdem mit feiner Ironie: »Sie möchten die Kleine gerne sehen, Evgeni Karlowitsch?«

Ich sah aller Augen mit erwartungsvoller Neugier auf mich gerichtet ... wahrscheinlich glaubte man, ich würde verlegen erröten – na? Da hatten sich die Onkels aber verrechnet – diesen Spaß sollten sie nicht haben – und so weit abgebrüht war ich doch schon, trotz meiner verhältnismäßigen Jugend ... also erwiderte ich nonchalant und ebenfalls lachend: »Aber, bitte sehr, Herr Oberst – ich bin ja schon zu neugierig – Sie machen einem ja die Zähne wässerig.«

»Oho! ... Nichts wird draus! ... Sie könnten Gefallen an der Kleinen finden, und dann ins japanische Lager übergehn – wir wollen Sie aber hier bei uns behalten! ...«

Man lachte und ulkte noch einige Minuten in diesem Tone fort, als der Oberst sich plötzlich erhob und mit gutgespielter Entrüstung ausrief: »Und nun wir Ihnen Ihren Wunsch erfüllt haben, sind Sie so ungalant, die junge Dame achtlos neben sich stehen zu lassen – nun – es ist gewiß das letztemal, daß wir Ihnen eine Überraschung bereitet haben! ...«

Bei Gott, es war allerdings eine Überraschung, wie sie sich der Oberst nie hatte träumen lassen, und die er nie begreifen konnte.

Ich drehte mich auf dem Stuhle herum – dicht neben mir stand eine weibliche Gestalt im Kimono und als ich ihr ins Gesicht sah, fuhr ein elektrischer Funke an meinen Augen vorbei und warf mir den Kopf in das Genick zurück.

Glücklicherweise war es Nacht – die Hängelampe hatte einen dunklen Schirm und da ich mich mit dem Rücken zum Tisch gewendet hatte, mußte mein Gesicht in tiefem Dunkel sein. So kam es, daß niemand außer Hanako-San meine Verstörtheit gewahr werden konnte, was ich in den nächsten Sekunden gefühlt und gedacht habe, war einige Minuten später vergessen – weggewischt, als sei eine Lawine darüber hinweggeglitten und habe alles wieder nivelliert. Und nie habe ich mir später eine genaue Vorstellung darüber machen können, weshalb ich so tödlich erschrak und mir das Blut in einer Springflut aus allen Adern zum Herzen strömte. Ich hatte wohl in diesem Augenblick das zweite Gesicht – hatte in den unschuldigen Kinderzügen den grauen, gewaltsamen Tod eingeschrieben gesehen – die Erkenntnis, daß dieses niedliche Weib eine fanatische Spionin sei, und daß es Elend und Kummer über die Leute bringen würde, in deren Hause es Heimat und Familie gefunden hatte; daß sie mich trotz unserer ehemaligen Intimität genau so kaltlächelnd betrügen und ans Messer liefern würde, waren Vorstellungen, welche erst später wach wurden und mich weniger impressionierten, da es sich um Möglichkeiten handelte, die erst zu erwarten waren und denen vorgebeugt werden konnte.

Aber es konnte in der ersten Zehntelsekunde keine andere Überzeugung gewesen sein, welche mich mit rasend schnell verschwindender Helle durchblitzte: das Weib ging einem furchtbaren Tod entgegen, der ihr auf der reinen Stirne und in den glänzenden Augen mit unauslöschbarem Kismet geschrieben stand. Es war klar – unumstößlich und unwiderruflich wie das ewige Vergeltungsgesetz – sie hatte Böses gesät – sie konnte nur Böses dafür ernten – mochte sie tausendmal aus reinster Vaterlandsliebe handeln – ihr Vorgehen war zu ungerecht, zu schmählich, als daß der heilige Zweck ein Hemmschuh im kreisenden Rade der unerbittlich malmenden Weltjustiz sein konnte.

»Bitte, meine Herren! ... Was habe ich gesagt? ... O Jugend! ... Nun sehen Sie sich bitte das an! ... Er verschlingt sie ja mit den Augen! ... Nein! Nein! ... Nichts zu machen, Evgeni Karlowitsch – gleich drehen Sie sich wieder zu uns herüber oder ich schicke Hanako-San fort ... nun ... sprechen Sie doch mit ihr – Sie werden hören, wie gut sie Russisch kann ... besser als Sie ... seien Sie mir deshalb nicht böse – aber es ist wirklich wahr ... also bitte! ... Sie werden doch jungen Damen etwas zu sagen haben? ...«

Hanako-San! Wie habe ich dieses Weib bewundert und seither mir Grauen angesehen ... sie hatte mit keiner Wimper gezuckt ... kannte sie denn meine Schwäche so genau, um überzeugt zu sein, ich würde sie und ihr Treiben mit Shibato nicht verraten – oder hielt sie mich, zu meiner Schmach, für wahrlich so grenzenlos dumm, daß ich ihr Spiel nicht durchschaut hätte? ... War sie auch so ganz unerwartet auf mich gestoßen, oder hatte sie schon unter Tages erfahren, daß ich angekommen sei – und hatte sie sich für diesen Fall ihre Rolle bereitgelegt?

Hätte ich Gelegenheit erhalten, sie darüber auszuforschen, so hätte sie mich mit eherner Stirne angelogen und sich heimlich über meine Einfältigkeit ergötzt.

Glücklicherweise fing sie selbst zu sprechen an.