|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Von Tony Schumacher.

»Und jetzt b'hüt dich Gott, Gretle, und vergiß nicht, was ich dir g'sagt hab!« Eine bäurisch gekleidete Frau stand bei der Abfahrt eines Zuges auf dem Bahnsteig eines kleinen Dorfes und sah dem langsam abfahrenden Zuge nach. Ein junges Mädchen bog sich noch zum Fenster heraus und winkte mit einem blaukarierten Tüchlein.

»B'hüt Gott, Ahne!« rief auch sie zurück, und sie beugte sich noch weiter vor und winkte immer lebhafter, bis der Zug eine kleine Wendung machte, und der heimische Bahnhof verschwand. Das Mädchen mochte etwa 18 Jahre alt sein. Es war nicht das erstemal, daß sie in einer Eisenbahn saß. Schon zweimal hatte sie die ziemlich lange Fahrt bis zur Hauptstadt gemacht, einmal, als die Mutter so krank war, und sie mit ihr zu einem dortigen Arzte fuhr, was aber nichts mehr half, denn kurz darauf war sie doch gestorben, – vielleicht, daß sie zu spät Hilfe gesucht – es war nicht Sitte auf der Alb da droben, gleich zum Doktor zu laufen. –

Damals hatte Margret Feldmüller nicht viel von der Stadt gesehen, denn sie war doch zur Begleitung der schon recht schwachen Mutter gewesen, und sie waren nur vom Bahnhof vermittelst der Straßenbahn ins Spital gefahren und dann wieder zurück. Aber das letztemal, das war im Sommer, da hatte Margret der Großmutter die Erlaubnis abgebettelt, mit dem hauswirtschaftlichen Verein, der einen Tagesausflug in die Hauptstadt machte, mitzugehen. Da war es nun einfach prächtig gewesen, und da hatte der Leiter des Ganzen und seine Frau es verstanden, den jungen Leuten alles, was es dort zu sehen gab, zu zeigen – Schloß, Sammlungen, schöne Gärten, – und nicht am wenigsten erfreuten sich die jungen Mädchen, aus denen der Verein hauptsächlich bestand, an den herrlichen Auslagen der Läden, von denen sie fast nicht wegzubringen waren. Zum Mittagessen hatte eine jede etwas mitgebracht, und fröhlich verspeisten sie es gemeinsam in einer der schattigen Alleen. Nach Besichtigung von verschiedenen Fabriken trank man dann Kaffee in einem Garten, wo hübsche, lustige Musik war, und zum Schluß ging's noch in einen Saal, wo eine Frau eine Rede hielt über den Nutzen und die Notwendigkeit der hauswirtschaftlichen Schulen auf dem Land, und – daß es gut sei, wenn ein jedes heranwachsende Mädchen dahin gehe und etwas lerne.

Die Ahne war nicht gerade für solche Neuerungen:

»D' Mädle sind früher au recht worda unter der Leitung von de Mütter!« Aber sie hatte dann schließlich doch nichts dagegen, daß ihr Grelle auch hinging. »Nutzt's nix, so schadets nix« sagte sie. Ihr war's am meisten darum zu tun, daß die Enkelin auch einmal denselben Weg machen solle, so, wie einst Mutter und Ahne, – zuerst daheim tüchtig schaffen und lernen, dann unter einer guten Frau in einen guten Dienst kommen, und dann heiraten. So war bei ihnen der Lauf, und sie hatten sich gut dabei befunden. Jetzt war das Kind so weit oben, daß man's wagen konnte, sie in die Fremde zu lassen. Schwer fiel's der Ahne, sich von Margret zu trennen, die mit ihrer Mutter von klein auf wieder bei ihr war, denn der Vater des Mädchens war früh gestorben. Und wie auch die Ahne vor ein paar Jahren Witwe wurde, und vollends nach dem Tod der Tochter, da gehörte das Gretle eben ganz zu ihr, und sie hatte die Verantwortung. Also: die Ahne war noch vom alten Schlag, wo es hieß: Wer eine gute Herrin werden will, der muß zuerst eine gute Magd sein, und da durfte man nicht an sich selber denken. Wo aber jetzt einen passenden Dienst finden? Denn soviel hatte die Ahne von der Welt da draußen doch auch erfahren, daß die Herrschaften jetzt nicht mehr so seien, wie die Leute, bei denen sie und ihre Tochter einst gedient. Und da kam nun, wie vom Himmel herunter, ein Brief von der Enkelin ihrer einstigen Herrschaft, einer jungen Frau Professor aus der Hauptstadt, welche ihr schrieb, ob sie ihr nicht ein braves Mädchen wisse? Oder, am allerliebsten, ob sie ihr nicht ihre Margret anvertrauen wolle, sie brauche so dringend etwas Zuverlässiges, nach etlichen, leider mißlungenen Versuchen. Freilich seien sie keine reichen Leute und hätten drei Kinder, vielleicht auch bald vier, und ein Mädchen habe da gehörig zu schaffen. Leider könnten sie keinen großen Lohn zahlen, aber Liebe und mütterliche Fürsorge könne sie versprechen. Ihr Mann sei jetzt in die Hauptstadt versetzt, und da sei es besonders wichtig, etwas Braves aus einem guten Hause zu kriegen. Die Hauptsache wäre eben Ehrlichkeit und Pünktlichkeit, und daß sie es auch mit Kindern ein wenig verstände, – ihre Hanna sei jetzt zwölf Jahre alt, ihr Fritz zehn, und das Mariele, das Kleinste, vier. Der Brief schloß mit der dringenden Bitte, sich die Sache einmal zu überlegen. Gut sollte es das Gretle bei ihnen haben, das könne sie versprechen, aber parieren müsse sie, das müßten auch ihre Kinder, usw.

So ganz recht war es der Ahne nicht gewesen, das Gretle gerade in so eine große Stadt zu lassen, man hörte doch so allerlei, wie es dort zuging, aber schließlich hatten sie und ihre Kathrin einstens doch auch in der Stadt gedient und hatten sich brav dabei gehalten. Und brav und fleißig war die Margret, das mußte man ihr lassen. Und was die Frau Professor anbetraf, so war's allemal ein Fest gewesen, wenn diese Enkelin ihrer Herrschaft auf Besuch gekommen war, ein liebes, fröhliches, ein wenig zartes Kind! Die alte Frau hatte noch allerlei kleine Arbeiten und Bildlein aus dieser Zeit wohlaufgehoben und die holte sie jetzt wieder hervor. Nein, dorthin konnte sie ihr Gretle ruhig geben, und wenn ein Haufen Kinder vorhanden, so war das gerade recht, die Margret hatte ja Kinder gerne, und tüchtig schaffen hatte sie ja bei ihr gelernt.

Die Margret aber, die hatte sich gerade darüber am meisten gefreut, einen Dienst in der Stadt zu bekommen. Seit ihrem letzten Besuch dort war das ihr glühender Wunsch gewesen, und nun hatte sich alles so leicht gemacht. Das Mädchen freute sich überhaupt aufs Dienen, die Ahne hatte ihr soviel von ihren guten Häusern und Herrschaften erzählt, und im Dorf war es doch manchmal recht langweilig und eintönig. Und sie freute sich wie ein Kind auf die Abwechslung ...

Vom Bahnhof aus hatte sie sich gut durchgefunden mit fragen, sie wußte auch schon etliche Straßennamen von dem damaligen Besuche her, und nun stand sie vor einem großen Hause und drückte mit einigem Herzklopfen auf eine Klingel, unter der ein Täfelchen angebracht war:

»Professor Geiger.«

Drei Treppen hoch, das wußte sie, ging es hinauf, und oben gab es wieder solch einen Knopf auf den man drücken mußte, und ein Bub öffnete die Tür, – das war Wohl der Fritz.

»Ich bin das Gretle Feldmüller von Steinlingen. – Deine Mutter weiß dann schon!« fügte sie etwas zaghaft hinzu, und der Bub verschwand. Gleich darauf aber kam die Frau Professor selber und reichte Margret freundlich die Hand.

»Das ist recht, Gretle, daß du kommst. Hab dich eigentlich erst morgen erwartet, aber es ist umso besser, daß du jetzt schon da bist. Das Mädchen, das vorher da war, hat viel Schmutz und Arbeit hinterlassen, und da bin ich froh, daß ich gleich jemand zur Hilfe habe!«

»Dies ist unsere Hanna, und dies ist unsere Margret!« stellte die Mutter vor, und ein langaufgeschossenes Mädchen erhob sich und reichte dann, etwas zögernd, Margret die Hand. Das kleine Mariechen aber, das zuerst in einer Ecke gestanden und am Fingerlein gelutscht hatte, rückte bald näher, als Margret gleich nachher vor einer rasch hereingeholten und eingeschenkten Tasse Kaffee saß, und sie hielt der Fremden zutraulich ihren Teddybären hin:

»Da, er kann schreien, und so muß man's machen!« Und sie drückte mit den dicken Fingerchen dem geliebten Tier auf den Magen. Da war nun die Freundschaft bald geschlossen, denn Margret hatte Kinder wirklich lieb, und sie wußte nett mit ihnen umzugehen. Nur die Sprache, das fürchterliche Schwäbisch, das die Neuangekommene redete, darüber erschrak die Frau Professor, denn sie hielt darauf, daß ihre Kinder ein möglichst reines Deutsch sprachen mit keinem Dialekt. Vorderhand aber sagte sie nichts darüber und führte dann Margret zuerst in ihr Stübchen, daß sie mit Mariele teilen mußte.

»Wir können's nicht anders machen!« sagte sie entschuldigend. »Wir haben eben recht wenig Räume, die Wohnungen hier sind schrecklich teuer!«

Margret hatte daheim auch mit der Großmutter geschlafen, aber der Raum in dem alten Bauernhaus war doch recht behäbig gewesen gegen dieses kleine, enge Stübchen, in welchem auch noch Rumpelwerk aller Art aufgespeichert war, denn dies neuzeitliche Haus hatte keine Bühnenräume. Und dann erschrak Margret recht, als die Kleine anfing zu husten, und die Frau Professor sagte:

»Es tut mir so leid, daß ich dich mit dem Kind plagen muß, aber es hat den Keuchhusten, und da muß ich es ein wenig von den andern fernhalten. Es geht aber gottlob schon entschieden besser.« Ein ängstlicher Blick aber flog dabei nach dem neuen Mädchen. Krampfhusten, das war nun wirklich nichts Erfreuliches, und mit Schrecken dachte Margret an des Nachbar Bäckers Kinder, welche vorigen Winter so lange gehustet hatten, und wie die Mutter darüber klagte, daß man bei Nacht und Tag keine Ruhe habe. Die Frau Professor zeigte nun Margret die ganze Wohnung und sagte ihr, was ihre Arbeit sei. Eng war es freilich überall, aber hübsch und freundlich eingerichtet waren die Zimmer, und besonders auch die Küche. Das hatte Margret noch nie gesehen, daß man so hübsche weiße Schränke haben könne, in denen alles Geschirr wohl aufgeräumt war, und daß fast nichts in diesem Raum an den Wänden herumhing, wie daheim in ihrer alten, rußigen Küche.

Am Abend freute sich die Frau Professor, wie geschickt Margret unter ihrer Anleitung Suppe und geröstete Kartoffeln machte, und nachher von selber das gebrauchte Geschirr regelrecht zusammenstellte und spülte. Von Tischdecken freilich, da hatte sie keine Ahnung, denn sie wollte direkt die Teller auf den Tisch stellen, ohne Tuch, und Extralöffel zum Herausschöpfen außer dem eigenen, den ein jeder hatte, erschienen ihr höchst unnötig.

Zum Nachtessen war der Herr Professor gekommen und hatte Margret auch freundlich begrüßt.

»Ich hoffe, Sie sind mit der Zeit gerne bei uns, wir sind noch nicht neuzeitlich, sondern nach der alten Mode, – aber das werden Sie ja auch von Ihrer Großmutter her so gewöhnt sein!« sagte er freundlich.

Den Begriff »alte und neue Mode« verstand Margret nicht so ganz. Aber der Herr gefiel ihr, besonders, wie er nach dem Nachtessen, als alle noch um den Tisch saßen, die Bibel herbeiholte, einen Abschnitt daraus las, und die Kinder dann vereint das Vaterunser beteten. Da wurde es ihr heimelig zumute, denn die Ahne tat das ja auch alle Abend, aber hier war es doch noch etwas anderes, wenn es ein Herr tat.

Die Nacht freilich, die ging nicht gut vorüber. Margret besaß einen gesunden Schlaf und war an kein Aufwecken gewöhnt. Und hier hustete die Kleine ein paarmal so stark, bis es sie würgte, wofür die Frau Professor freilich ein Säftlein gegeben hatte, aber es war doch arg, das mitanzusehen, und so schnell einschlafen konnte man auch nimmer. Aber lieb war das Kind, – es fremdete gar nicht, – und gegen Morgen sagte es sogar:

»Du zankst mich ja gar nicht, wenn ich huste, wie die Lisette, die vorher da war!«

Margret hatte sich merkwürdig bald eingewöhnt. Sie war, wie die Großmutter sagte, hell und hatte offene Augen. Freilich, fast alles war anders wie daheim, und besonders an die vielen, vielen Sächlein, die herumstanden und abgestaubt werden sollten, mußte man sich gewöhnen. Auch an das Einkaufen in den fremden Läden, wobei Margret von daheim gewohnt war, daß man sie überall kannte und nun ein Schwätzchen machen konnte, – und hier waren die Läden alle so voll Menschen. Einer wartete auf den andern, und wenn man gerade die vielen Sachen ein wenig sich besehen wollte und dann gefragt wurde, was man wolle, da fiel's einem wahrhaftig im Augenblick gar nicht mehr ein, oder man brachte etwas Falsches nach Hause. Auf pünktliches Ausrichten und auf ebenso pünktliches Aufpassen auf das, was gesagt wurde, hielt die Frau Professor aufs Bestimmteste, und gerade das fiel Margret ziemlich schwer. Fatal war auch, daß sie ihre Frau, welche aus Norddeutschland war, eben in vielem nicht verstand, und Margret fiel es vom ersten Tag an schwer, nicht so sprechen zu dürfen, wie ihr der Schnabel gewachsen war. Und da war ihr besonders unangenehm, wenn die Hanna, welche sich auf ihr reines Deutsch etwas zugute tat, ihre derbschwäbischen Ausdrücke tadelte und sie das Richtige nachsprechen ließ.

»Man sagt nicht: i han g'het, sondern: ich habe gehabt ... Man sagt nicht: 's isch neamerds derhoim, sondern: es ist niemand zuhause ...« Margret sagte das Vorgesprochene wohl nach, aber gezwungen, und überhaupt die Hanna, an die konnte sie sich gar nicht recht gewöhnen.

Der Fritz war ihr von Anfang an viel lieber, denn der sprach selber schwäbisch, und mit dem konnte man auch etwas haben, mit der Hanna nicht. Denn die redete nur so obenherab das Allernötigste mit einem und war doch noch nicht einmal konfirmiert. Ihrer Frau, wie Margret beharrlich die Frau Professor nannte, ihrer Frau, der tat sie alles gerne zulieb, die konnte wohl auch einmal etwas strenge sein oder tadeln, aber dazwischen konnte sie auch sagen:

»Das hast du recht gemacht, Margret!« oder: »Bin so froh, daß du das Gemüse heute so gekocht hast, wie ich's gerne hab; es macht so müde, immer alles wieder erklären zu müssen!« Und müde war die Frau Professor manchmal, und Kopfweh hatte sie auch des öfteren, und seit Margret im Winter die Grippe gehabt hatte, wußte sie auch, was Kopfweh ist und hatte deshalb Mitleiden.

Wenn die ersten Tage ihrer Dienstzeit Margret auch ein bischen kurios vorgekommen waren mit all dem Vielen, was man in so einem Hause verlangte, und was sie nicht gewöhnt war, so war auch bei der neuen Arbeit manches nette und anregende dabei, und da sie gewohnt war, tüchtig zu schaffen, so wurde es ihr nicht zuviel. Auch das Schlafunterbrechen in der Nacht nicht, denn sie fing an, das Kind, das so rührend geduldig war, und auch meist gleich wieder einschlief, lieb zu gewinnen. Nur darin war Margret enttäuscht, daß sie so gar nicht in die Stadt kam zu den schönen Läden, denn darauf hatte sie sich doch ganz besonders gefreut. Professors wohnten ziemlich weit draußen, und da ein Gärtchen, wenn auch ein kleines, am Hause war, so gab's auch kein Spazierengehen, sondern man schickte das Mariechen zum Spielen dorthin, wo es auch schon ganz nett sich allein mit ihren Puppen und einem Sandhaufen vergnügte.

Im ersten Stock, da wohnten reiche Leute, da war fast jeden Abend Gesellschaft, und es mußte oft lustig hergehen, denn man hörte Lachen und Musizieren bis herauf. Im ersten und zweiten Stock waren auch Dienstmädchen, und Margret hatte gleich am ersten Tag sich harmlos mit ihnen unterhalten, so war sie's doch vom Dorf her gewöhnt; aber die Frau Professor sah das scheints nicht gern, denn sie hatte ihr verboten, außer einem freundlichen Gruß sich nicht mit den Andern einzulassen, – es sei besser so.

Das war langweilig und wohl auch nicht so ernsthaft gemeint, denn da gab's eine unter den Mädchen – die Erna, vom ersten Stock – die grüßte so freundlich, daß man da doch freundlich sein mußte, und dann hatte es auch einen Reiz, mit der Zeit ein wenig so hinten herum mit ihr zu plaudern. Und die Erna war immer so fidel und wußte so lustige Geschichten zu erzählen, und viel Neues erfuhr sie auch von ihr. Ganz erstaunt war Margret aber, als Erna sie einmal fragte:

»Wo bringen Sie denn Ihre Abende zu? Könnten wir nicht auch einmal zusammen ausgehen? Da kann Ihre Frau doch nichts dagegen haben!«

»Meine Abende?« sagte Margret. »Ja, da koch ich doch zuerst das Nachtessen, und spüle ab, und bringe das Mariele zu Bett, und dann gibt's immer noch soviel zu flicken, – Sie glauben nicht, was der Fritz für Löcher in die Hosen reißt, oder man muß noch geschwind etwas herauswaschen für den andern Tag, oder dann darf ich zu den Kindern an den Tisch sitzen und etwas lesen, – sie haben schöne Geschichtenbücher!«

»Ja, um Himmels willen, lassen Sie sich denn das gefallen, daß man Ihnen Ihre Abende nimmt? Wo wir, die wir in Stellung sind, doch unser Recht auf den freien Abend haben? Das ist's ja eben, warum ich meiner Herrschaft wieder kündigen werde: es paßt mir nicht, die Gesellschaften alle Abend, wo ich angespannt bin oft bis Mitternacht, und wenn's nicht gute Trinkgelder gäbe, so hätte ich schon längst Schluß gemacht.«

Margret hörte erstaunt zu. Freie Abende, die hatte sie zuhause doch auch nicht gehabt, da hatte man eben so lange fortgeschafft, wie es die Arbeit erforderte, und daß oben bei ihrer Herrschaft es auch so war, das schien ihr doch für ganz natürlich. Aber darüber nachdenken mußte sie doch. Und als sie eines Abends sich wieder mit der Erna hinter dem Treppenvorsprung unterhielt und ihr anvertraute, daß das Mariele heute Nacht wieder mehr gehustet, und daß sie bis vorhin habe Linsen lesen müssen, wo doch die Hanna schon helfen könnte, aber ob ihrer Leserei helfe einem die doch schon auch gar nichts, da sagte Erna geringschätzig:

»Daß Sie es überhaupt aushalten in einer Familie mit soviel Kindern, und wo man dazu auch noch sparen muß, das kann ich nicht verstehen. Keine 14 Tage bliebe ich da, im Handumdrehen hat so ein nettes Mädel, wie Sie, doch eine andere und eine viel bessere Stelle. Und die Zumutung mit dem hustenkranken Grampen, – gekündigt hätte ich da gleich schon wieder am ersten Tag.«

»Gekündigt«? sagte Margret ganz entsetzt. »Gleich wieder eine Stelle wechseln, da käm' ich bei meiner Großmutter schön an, die 17 Jahre in einem Dienst bei der Großmutter von der Frau Professor war, und meine Mutter ist auch, ich glaube sechs Jahr im gleichen Haus gewesen, bis sie geheiratet hat.«

»Huh! Seid ihr altmodische Leute! Da denke ich anders, – Abwechslung muß ich haben und meine Jugend genießen!« und trällernd verschwand sie hinter ihrer Glastüre, denn sie hatte jemand kommen hören.

Aber wie in eine neue Welt, wo man ganz anders dachte, als Margret es gewöhnt war, sah sie nun durch ihre immer öfters geführten Gespräche mit der Erna, die, wie sie des öftern sagte, ihr so gern die Augen geöffnet hätte, damit sie doch auch etwas vom Leben hätte. Margrets Anzug – sie hatte doch alles gut und neu, nicht einmal ganz ländlich, von daheim mitbekommen – erklärte Erna für schauderhaft, und wollte, gutmütig, wie sie war, ihr selber einen Saum an ihren langen Rock nähen. Aber sie ließ es doch wieder bleiben, denn die gestrickten Strümpfe und die festen Schuhe paßten nicht dazu.

»Da muß von unten herauf geändert werden, Sie haben doch einen ordentlichen Lohn, will ich hoffen?«

Als aber Margret die Summe, die sie bekam und die ihr erstaunlich hoch vorgekommen war, nannte, da rief die andere:

»Was, mit solch einer elenden Abfindung sind Sie zufrieden?« Und zum erstenmal kam Margret verstimmt und unlustig in ihre Stube zurück. Wenn die Erna doch in allem Recht hätte, – die Großmutter nicht mehr wüßte, was man in der Stadt fordern könnte? ... Und wenn sie, die Margret, doch am Ende klug daran täte, es, wie die andern Mädchen hier, zu machen und auf eigene Faust ihr Glück zu versuchen? ...

Fleißig schaffen tat sie ja nach wie vor, das vermochte sie nicht anders, das lag in ihrer Art. Aber seit ihr einmal Erna die schön eingerichteten Zimmer ihrer Herrschaft gezeigt hatte, kam ihr alles oben auf einmal so ärmlich vor. Wie ängstlich teilte die Frau Professor die Lebensmittel ein, und neulich hatte sie sogar gehört, daß er, der Herr, seiner Frau, wenn auch freundlich vorhielt, man brauche zuviel Geld. Und der Fritz, der war gegenwärtig einfach unausstehlich. Nie putzte er die Stiefel, verspritzte Wasser auf dem Boden herum, gerade, wenn sie geputzt hatte, und trieb allerlei Schabernack! Und die Hanna half doch auch kein klein bischen, wenn die Arbeit noch so dringend war. Und was hatte sie, die Margret, mit zwölf Jahren schon alles schaffen müssen, im Stall, bei den Schweinen, und auf dem Feld. Und als sie ihr dies neulich vorgehalten, da sagte sie nur so von oben herab:

»Ich bin auch keine Stallmagd und muß lernen, damit ich etwas Ordentliches werde!«

Also sie, die Margret, war demnach nichts Ordentliches? Das war ein Wort, das sie tief ärgerte, und das sie dem hochmütigen Ding, der Hanna, lange nachtrug.

»Ich weiß nicht, was das ist«, sagte eines Tages die Professorin zu ihrem Mann. »Die Margret ist nimmer so, wie sie am Anfang war. Und ich hab doch das frische Ding so gerne, und es wäre mir schrecklich, wenn sie sich nicht bei uns wohl fühlen würde. Freilich«, fügte sie seufzend hinzu, »viel zu tun gibt es ja, und ich bin nicht so recht leistungsfähig.« Aber im Stillen nahm sie sich vor, dem jungen Ding da und dort einmal eine Freude zu machen, denn über allerlei Sorgen, die sie umtrieben, hatte sie ein wenig vergessen, daß man das bei jungen Menschenkindern tun müsse.

– Die Ahne daheim sehnte sich oft recht nach ihrem Gretle. Sie hatte eine entfernte Base zu sich ins Haus genommen, die ihr bei der Arbeit half. Aber ein Fest wars allemal, wenn ein Brief aus der Stadt kam, der immer und immer wieder gelesen wurde. Seit einiger Zeit wurden die Briefe seltener, die Ahne aber dachte: 's wird halt viel Geschäft im Hause geben, und da soll das Gretle nur recht mittun.

Als aber wieder ein paar Wochen vergingen, ohne Nachricht zu bringen, da wurde es der alten Frau unbehaglich, und sie dachte, es wird doch niemand krank sein? ...

Nein, krank war niemand, aber es kam ein Brief, ein recht langer, von der Frau Professor, und der lautete:

»Es ist mir so schrecklich leid, liebe Frau Luise, daß ich Ihnen Sorgen machen muß, aber ich habe es lange hinausgeschoben, und nun muß ich Ihnen doch sagen, was mit unserer Margret ist. So zufrieden ich am Anfang mit ihr war, und so lieb wir sie alle gewonnen hatten, so bemerkten wir doch seit einiger Zeit, daß es anders mit ihr geworden war. Auch meinem Mann fiel es auf, daß ihr frisches, fröhliches Wesen sich in ein trutziges verwandelte, und ich fühlte ihrer ganzen Art an, daß es ihr nicht mehr bei uns gefiel. Mit den Kindern ging es auch nicht mehr so gut, wie am Anfang. Meine Hanna mag freilich nicht das ganz richtige Verständnis für ein Landkind haben, und der Fritz kommt gegenwärtig recht in die Flegeljahre. Aber daß sie ihm neulich, als er ihr, recht unartig, kaltes Wasser ins Spülwasser laufen ließ und nachher noch eine lange Nase machte, eine Ohrfeige hingeschlagen hat, dazu hatte sie nicht das Recht, und er wurde dann auch rüpelhaft. Und als Hanna sich dann auch darein mischte, und, allerdings auch recht ungezogen, sie eine »ungebildete Landpomeranze« schalt, da gebrauchte die Margret, ich muß sagen, auch mehr als starke Ausdrücke und das Endresultat war, daß sie uns schlankweg kündigte. Ich habe die Kinder tüchtig gezankt nachher, und es tat ihnen auch leid, denn im Grund haben sie die Margret doch gerne. Aber diese zeigte gar keine Reue, sondern einen recht häßlichen Trotz, als ich ihr zuredete, doch wieder Frieden zu schließen. Und da mußte ich leider sehen, daß sie irgendwie verhetzt wurde, ich fürchte, vielleicht von einem Mädchen im Haus; denn sie blieb dabei, fortzugehen.

Ich hätte Ihnen gleich geschrieben, liebe Luise, war aber infolge der Aufregung nicht ganz wohl. Und dann habe ich, damit Margret doch ja keinen dummen Streich macht, für sie gehandelt und ich hoffe, daß Sie damit einverstanden sind. Ich besitze eine langjährige Kleidernäherin, eine nette Frau, der ich volles Vertrauen schenke. Frau Notwang hat auch etliche ihrer Nähmädchen in Miete. Die hat sich angeboten, das Mädchen bei sich aufzunehmen, bis es mir gelungen ist, eine passende Stelle für sie zu finden. Bis es so weit ist, kann Margret sich im Nähen vervollständigen, was gewiß auch zu ihrem Nutzen ist. Sie haben mir damals geschrieben: »das Mädle solle nur lernen, ihren Kopf zu verstoßen«, und so habe ich gedacht, es wäre gewiß das Richtige, sie nicht gleich wieder nach Hause zu nehmen. Daß es für mich nicht leicht ist, von Neuem suchen zu müssen, verstehen Sie. Ich muß immer wieder sagen, wir haben die Margret gerne, besonders auch unser kleines Mariechen, das bitterlich weinte, als sie ging. Aber solange sie diesen Starrkopf nicht bricht, passen wir nimmer zu einander.

In herzlicher Anhänglichkeit

Ihre

Sofie Geiger.«

Die Ahne war unglücklich über diesen Brief, und wenn die Base es gelitten hätte, wäre sie am liebsten gleich auf die Bahn gesessen und nach der Hauptstadt gefahren. Nein, so ein Hitzkopf! Aber die Base, welche das Gretle auch kannte, und die eine gescheite Frau war, sagte:

»Du bleibst da, denn es ist nicht gut, wenn man unserem Herrgott ins Handwerk greift, und das Gretle soll nur jetzt sehen, wie sie einmal allein zurecht kommt. Ganz allein ist sie ja nicht, die Frau Professor behält sie ja, wie sie schreibt, im Auge und unser Herrgott ohnedem.«

Daß aber auch das Auge selbst einer Frau Professor sich täuschen kann in dem, was sie sieht und nicht sieht, das war leider hier der Fall. Die Erna erhob ein Freudengeschrei, wenn auch ein gedämpftes, daß die Margret ihren guten Lehren so schön gefolgt sei und nun frei wäre.

»Hätt's gar nicht gedacht, daß du's zustande bringen würdest!« lobte sie. Seit einiger Zeit sagten die beiden »du« zueinander. »Die Frau Notwang, die Kleidernäherin, die kenne ich genau, und auch ein paar ihrer Nähmädchen. Wart nur, da kriegst du's gut, besser, als du dir träumen läßt!« Und dieses Zureden hob wieder Margrets Mut, denn eigentlich reute es sie doch bald, daß sie so hitzig gewesen und so mir nichts dir nichts gekündigt hatte, wenn sie es sich auch nicht eingestand.

Die vierzehn Tage, welche sie noch bei Professors war, verliefen still und friedlich. Freilich wurde zwischen ihr und Hanna und Fritz kein Wort gewechselt, und das war bedrückend. Und auch die Frau Professor war wohl gütig, wie immer, aber doch recht knapp in ihren Reden gegen sonst, und Erna, der sie dies klagte, sagte wegwerfend:

»So sind sie alle, diese Damen, freundlich, solange man für sie schafft, und wenn unsereins auch seinen eigenen Willen hat, dann ist's letz!«

Nur als Margret ihr Sächlein gepackt hatte und zum Abschied gerüstet vor ihrer bisherigen Herrin stand, und ihr diese zu ihrem fälligen Lohn noch ein paar weitere Mark gab, da quoll es der Abschiednehmenden heiß in die Kehle. Und ganz besonders, als das Mariechen, das jetzt erst merkte, daß ihr Gretle fortgehen wollte, sich an ihren Rockfalten festhielt und weinte:

»Dableiben! Dableiben!« sodaß die Mutter die fest zupackenden Händchen mit Gewalt loslösen mußte, da wurde es ihr ganz schwer. Beim Fortgehen aber sagte die Frau Professor noch:

»Wenn du je einen Rat brauchst, Margret, so wende dich lieber an uns, als an Fremde. Du hast merken können, daß wir es gut mit dir meinen, nicht wahr? Und es war, als ob sie sich selber eine Träne wischte.

... In der Nähstube der Frau Notwang saß Margret nun schon seit ein paar Tagen mitten unter einer Anzahl Nähmädchen und umschlang die Naht eines halbfertigen Kleides. Jedes der Mädchen hatte eine andere Arbeit vor sich, eine nähte an einer schönen, rotseidenen Bluse, eine andere hatte Silberstoff auf den Knien liegen und reihte ihn in Falten zu einem glänzenden Gesellschaftskleid, und wieder eine andere setzte den Kragen auf eine Jacke, denn es ging jetzt dem Winter entgegen; und da mußte sowohl für Wärmendes auf der Straße als auch für Toiletten zu den Gesellschaften gesorgt werden.

Die Frau Professor hatte ein richtiges Gefühl: Frau Notwang war eine freundliche Arbeitgeberin, und irgend ein strenges Wort hörte man nie aus ihrem Munde. Sie sah auch sehr gutmütig und mütterlich aus. Aber daß sie wie eine Mutter für die Mädchen, welche teilweise bei ihr wohnten, gesorgt hätte, das konnte nicht von ihr gesagt werden. Schlag sechs Uhr hörte die Arbeit auf, die Meisten rüsteten sich dann, lebhaft plaudernd, zum Fortgehen. Die in Miete bei ihr Wohnenden räumten dann auch ihre Arbeiten zusammen, aber von da waren sie dann vollständig frei und konnten tun, was sie wollten.

Margret wohnte mit zwei andern Mädchen in einer Kammer, hoch oben unter dem Dach, und vergebens schaute sie sich da um, wie sie sich's etwas behaglich machen könnte. Die andern wechselten rasch ihre Arbeitsröcke mit hübschen Ausgehkleidern, und die Eine fragte dann ziemlich kurz:

»Wo werden Sie Ihren Abend zubringen, Fräulein?« Und ihre Augen streiften geringschätzig den so höchst einfachen Anzug von Margret.

Wo sie ihre freie Zeit zubringen werde? Daran hatte Margret ja noch gar nicht gedacht, und sie war schließlich froh, als nach einigem Zögern die Beiden sagten:

»Wenn Sie wollen, können Sie ja mit uns gehen, es wird ein unterhaltendes Stück im Kino gegeben, vielleicht kennen Sie es noch nicht?« Und sie nannten irgend einen Titel.

Nein, Margret kannte es noch nicht, und sie ging sehr gerne, denn sie gedachte des damaligen Ausflugs hierher und wie etliche der Teilnehmer ganz begeistert nachher davon erzählten, welch schöne Reise durch fast die halbe Welt sie hatten machen dürfen. Aber diesmal war es etwas total anderes. Die Mädchen fanden es »rührend« und »ganz besonders hübsch«, ein Entzücken, welches Margret nicht teilen konnte, oder hatte sie die Sache eben nicht verstanden?

Auch die nächsten Abende schloß sie sich den zwei Mädchen an, was hätte sie denn auch anderes tun sollen? Sie war doch so fremd hier. Vorher aber hatte sie sich auf Verlangen der Beiden ein Kleid kaufen müssen, ihr erstes fertiges. »Natürlich von Seide,« wurde bestimmt. Margret bestand aber ängstlich darauf, daß man das billigste wähle. Es war grellrot, was ihr eigentlich gar nicht gefiel, aber die Mädels sagten:

»Das ist Modefarbe, und wenn Sie mit uns in ein Café gehen und den Mantel herunter tun, so ist Ihr wollenes Kleid doch ganz unmöglich!«

Warum ihr schönes, wollenes Sonntagskleid unmöglich sein sollte, das verstand Margret nicht, wie auch noch so vieles andere in den nächsten Wochen. Behaglich, das war es ihr eigentlich nur, wenn sie fleißig hinter der Arbeit saß in der Nähstube. Da geschah doch auch etwas. Und doch auch wieder nicht ganz, denn ihr fehlte die Bewegung, sie war doch tüchtiges Schaffen gewöhnt, und Sitzen konnte sie von jeher nicht leiden. Und wann Frau Notwang sagte:

»Fleißig, ihr Mädchen, fleißig! Was ihr in meinem Salon lernt, das trägt euch einmal draußen Gold ein!« so gelüstete sie es gar nicht nach diesem Gold, denn sie wollte mit der Zeit doch wieder in ihr Dorf, und da genügten ihre Nähkenntnisse.

Die freien Abende freilich, das war doch etwas Schönes, und im Kino sah sie dann auch bald einmal etwas, das ihr gefiel, und was sie verstand. Es war die Landarbeit vom Säen bis zum Erntefest in hübschen Bildern dargestellt. Die andern fanden's »mordslangweilig«. Aber, langweilig fand sie, die Margret, es dann, wenn's nachher noch in irgend ein Restaurant ging. Und was für ein Heidengeld kosteten doch auch all diese Sachen! Die Andern hatten ihre »Bräutigams«, die für sie zahlten, und sie saß so verlassen dazwischen drin, trotz des schönen, neuen Kleides. Und das war die Margret nicht gewöhnt, denn daheim, bei irgend einer Festlichkeit, war sie mit ihrem lustigen Wesen und ihrer schönen Stimme beliebt und vorne dran. Gesungen, das wurde hier schon gar nicht, nur dann und wann irgendwo die Schlußstrophe von irgend einem blöden Lied, das Einer von einer erhöhten Bühne herab halb sprach, halb leierte. Was diese Schreier nur auch meinten mit ihrem dummen Zeug?

Erna kam auch manchmal dazu, und dann wurde es erst recht lustig. Sie verstand Späße zu machen, so daß die andern vor Lachen sich bogen – Margret aber mußte, – sie wußte selber nicht recht warum, gar nicht recht lachen. Und als sie Erna fragte:

»Könnten wir denn nicht auch einmal irgendwo hingehen, wo wir behaglich zusammen schwatzen oder auch ein schönes Buch lesen könnten?« da lachte die Erna laut hinaus und sagte:

»Da kannst du lange suchen, bis du so einen Ort findest, und langweilig wäre mir das obendrein.« Und als nach wieder einiger Zeit es Margret angst und bange wurde beim Zählen ihrer kleinen Barschaft, die bedenklich zusammengeschmolzen war, und sie dies den Zimmergenossinnen klagte, da lachten auch diese und sie sagten:

»Kannst ja daheim bleiben und ein Stück Brot essen, oder in den Jungfrauenverein gehen, dort ist's vielleicht wärmer als in unserer Kammer, und da kriegst du noch einen Gratiskaffee obendrein!« und sie schüttelten sich noch mehr vor Lustigkeit, denn sie sahen diesen Vorschlag als einen schlechten Witz an. Da aber stieg in Margret eine Zorneswelle auf. Der Jungfrauenverein, das konnte doch nichts so Verwerfliches und Lächerliches sein, wie diese dummen Dinger da von ihm sprachen. Mutter war einst darin gewesen und hatte oft mit Freuden davon erzählt, und die Frau Professor hatte einmal gesagt:

»Sowie wir hier etwas mehr eingelebt sind, bringe ich dich in den Marthaverein, vielleicht daß du dort für deine Ausgehtage eine Freundin findest.« Und das war wohl auch etwas ähnliches? Aber wie dahin finden? Und Margret fühlte auf einmal bis in die tiefste Seele hinein, daß von dem Leben, das sie jetzt führte, bis dorthin wohl der Weg nicht so leicht zu finden war. Sie hätte auch nicht einmal den Mut gehabt danach zu fragen.

Aber einmal faßte sie ihn doch, als Frau Notwang, nach getaner Arbeit zu ihr herkam und äußerst freundlich zu ihr sagte:

»Ich war heute bei der lieben Frau Professor, und hat sich diese sehr nach Ihnen erkundigt, und wie es Ihnen gehe. Da habe ich zu ihr gesagt: Wer bei mir untergebracht ist, dem geht's auch gut! Und, habe ich gesagt, Sie seien recht fleißig, und ich hätte dafür gesorgt, daß Sie nette und liebe Zimmergenossinnen haben! ... Die Frau Professor wurde dann mitten drin abgerufen, aber das wissen Sie doch schon, Fräulein Feldmüller, daß bei Professors seit vier Wochen ein gesundes Büblein angekommen ist, oder ... wissen Sie's noch nicht?« setzte sie fragend hinzu. »Es ist merkwürdig, wie diese Menschen sich über so etwas freuen, und es sind doch schon vorher, glaube ich, zwei oder drei Kinder da?«

Nun wurde auch Frau Notwang abgerufen, und Margret hatte doch schon auf den Lippen gehabt, sich bei ihr zu befragen, ob sie nicht wisse, wie man zum Jungfrauenverein kommen könne. Das war nun eben nichts. Aber wie freute sie sich, zu hören, daß es bei Professors nun so weit war, und daß deren Wunsch nach einem zweiten Buben nun erfüllt wurde. Wie manchmal hatte die Frau gesagt:

»Möchte so gerne noch einmal etwas so ganz Kleines, Herziges haben!« Und nun war's ja da, und sie, Margret, die doch so sehr gerade ganz kleine Kinder liebte, konnte sich nun nimmer mitfreuen. Noch mehr Arbeit als vorher mochte es dort ja schon geben, und Margret fühlte ordentlich, wie es sich in ihren Armen regte, da mithelfen zu dürfen, wenn es so recht haufenweise zu schaffen gab.

Die nächsten Tage versuchte sie, abends einmal zuhause zu bleiben. Hundekalt war's schon, und sie zog an, was sie nur an Warmem besaß und legte sich früh zu Bett. Aber als es noch kälter wurde, da ging sie eben wieder mit den Andern. Aber mehr und mehr fühlte sie ein großes Mißbehagen, und als eines Abends der Ton in der Gesellschaft derart wurde, daß Margrets Gewissen sich rührte, und sie anfing zu empfinden, daß ihre Seele notleiden könnte, da wurde ihr angst und bang, und sie sagte bei dem Nachhausekommen:

»Ich mag nimmer mittun!« Und mit einem recht beschwerten Herzen legte sie sich ins Bett.

Die beiden andern lachten aber so grundlos und tuschelten noch lange miteinander. Margret aber faltete nach langer Zeit wieder einmal die Hände zum Nachtgebet. Jetzt erst fühlte sie mit Schrecken, daß sie dieses, seit sie hier war, vollständig versäumt hatte.

... Als die beiden am andern Abend ihre Bubiköpfe zurecht machten und zum Fortgehen sich putzten, da sagte die eine:

»Wo ist denn auch mein Bröschchen, – ich werde es doch nicht verloren haben?«

»Das hübsche, goldene?« fragte Margret voller Teilnahme, denn sie hatte es schon manchmal bewundert.

»Ja, das goldene mit den Granaten, das Sie gestern in der Hand hatten,« erwiderte das Mädchen ziemlich kurz, und nach erneutem Suchen gingen die beiden fort. Auch Margret suchte nachher für die Genossin, das Schmuckstück konnte ja unter einer Kommode oder einem Schrank sein. Und als die beiden spät in der Nacht heimkamen, fragte Margret voll Interesse:

»Habt ihr's gefunden? oder nicht?, auch ich habe gesucht!« Und sie war ganz erstaunt ob des abweisenden, kurzen Nein, das ihr entgegnet wurde.

Die Broschengeschichte ging noch ein paar Tage fort, und Margret merkte, wie die Zwei kälter und kälter gegen sie wurden, und es dämmerte ihr auf, daß der Verdacht auf sie gefallen war.

»Hast's ja immer so bewundert und wirst's jetzt wohl vielleicht wissen, wo es steckt!« entfuhr es eines Tages der Verliererin.

Nun aber brach einmal wieder Margrets leidenschaftliches Wesen hervor:

»Also so etwas Schändliches könnt ihr von mir vermuten? Für eine Diebin gar könnt ihr mich halten? Pfui! Pfui!« Und es wäre sicher zu einer sehr häßlichen Szene gekommen, wenn nicht eben eine Glocke das Zeichen zum Beginn der Arbeit gegeben hätte, und wenn nicht beim Eintreten in den Arbeitssaal schon die Frau, welche den Saal reinigte, das vermißte Kleinod in die Höhe gehoben und mit lauter Stimme gefragt hätte:

»Wem gehört das? Ich hab's beim Kehren gefunden!«

Den Mädchen tat ihr Verdacht leid und ihr Benehmen auch, und sie sagten ein paar entschuldigende Worte zu Margret, aber von da an vermochte sie mit dem besten Willen nimmer freundlich mit den Zimmergenossinnen zu sein, und sie zog vor, lieber nach Arbeitsschluß noch ein wenig an die Luft zu gehen und sich eben dann in Gottes Namen ins warme Bett zu legen. Aber was hatte sie nun von ihren freien Abenden? ...

Weihnachten nahte, und damit gabs vermehrte Arbeit im Geschäft. Auch Überstunden wurden gemacht, und das war Margret recht, denn da konnte sie wenigstens in dem warmen Saal bleiben. Auch wurden diese extra bezahlt, und sie vermochte, was sie so sehr bedrückt hatte, den beiden Mädels ihr vorgestrecktes Geld für das Rotseidene, das sie nun ordentlich haßte, zurückzuzahlen. Je näher aber der Heilige Abend herankam, desto weher wurde ihr ums Herz. Am liebsten hätte sie sich auf die Bahn gesetzt und wäre zur Ahne gefahren. Aber was hätte die auch zu all dem, was sie seither erlebt, gesagt? Und außerdem glaubte diese sie wohl gut versorgt, wie sie den paar Briefen, die sie von ihr erhalten, entnahm. Margret selber hatte ihr ja in diesem Sinne geschrieben.

Am 24. Dezember wurde noch bis 12 Uhr genäht, das noch Dringendste fertiggemacht, und dann wurde die Arbeit eingestellt. Von Frau Notwang bekam eine jede der Mädchen ein Talerstück und ein Päckchen Lebkuchen, – o, sie sorgte gut für ihre Leute, da konnte sich niemand beklagen. Und es tat's auch niemand. Die meisten der Arbeiterinnen hatten ein Heim, oder sie verreisten über die Feiertage, und auch Margrets beide Mitbewohnerinnen fuhren fröhlich davon. Sie hatten mit ein paar Bekannten eine Partie in die Berge ausgemacht, in stillem Mitleid mit der zurückbleibenden »dummen« Margret. Und es war immerhin nett, daß sie ihr eine Schachtel voll Schokolade auf den wackeligen Tisch stellten und dazu eine Karte mit: »Fröhliche Weihnachten!« darauf.

Ja, fröhliche Weihnachten! Wo sollte Margret die hernehmen? Wo überhaupt mit sich selber hingehen? Nach dem Essen, – sie nahm es in einem billigen Gasthaus ein, – wollte sie noch ein wenig den Trubel in den Straßen ansehen, und auch die Tannenbäume, welche, auf einem großen Platz aufgestellt, wenigstens den Tannenduft aus den fernen Wäldern in die Stadt hereintrugen. Und dann, wenn's dunkelt, – ja, was dann? Dann blieb ihr ja noch immer die Kirche, in der, wie sie durch Zufall wußte, ein Gottesdienst gehalten wurde und auch ein Weihnachtsbaum brannte. Und als sie zwischenhinein eine Stunde in ihrer kalten Kammer saß, da wanderten ihre Gedanken zur Ahne und zu dem kleinen Bäumchen mit roten Äpfelein und vergoldeten Nüssen, das diese, trotzdem längst keine Kinder mehr im Haus waren, sich wohl auch heuer richtete und anzündete. Und von dort flog ihr Denken in die nächste Nähe, zu Professors, wo es an diesem Abend gewiß mit den Kindern sehr fröhlich zuging. Fritz hatte ihr, wenn er gut gelaunt war, manchmal erzählt, wie schön es bei ihnen an Weihnachten sei. So schön, wie gar nirgends anders sonst ... Und obwohl Hanna das schöne Sofakissen für die Mutter, an welchem sie diesen Sommer schon heimlich angefangen, fertiggebracht hatte? Und das Mariele, ihr liebes, was wird das wohl für eine Freude am Baum und an ihren Sachen haben? ...

Es war gegen vier Uhr, als Margret es daheim nimmer aushielt und nochmals auf die Straße hinunterging. Und unwillkürlich, sie war sich selber nicht so recht klar, lenkte sie ihre Schritte in die Vorstadt, dahin, wo das Haus stand mit dem Namen »Professor Geiger« über der elektrischen Klingel. Unwillkürlich schaute sie hinauf an die bekannten Fenster. Wie schön mochte es jetzt da oben sein, und wie warm! Und wie töricht war sie doch, so mir nichts, dir nichts aufzukündigen, und von diesen lieben Menschen wegzugehen. Ja, wie töricht! ...

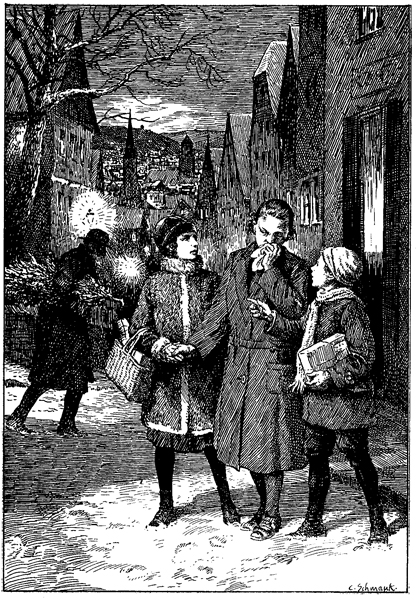

Die ziemlich leere Straße herauf kamen zwei Kinder eiligst und mit Paketen beladen daher. Ach, das waren ja Hanna und Fritz! Und Margret wollte sich schleunigst entfernen, aber da waren die beiden auch schon über die Straße und vor dem Haus und hatten die in ihre Gedanken versunkene Margret erkannt. Fritz stieß die Schwester an:

»Ist denn das nicht unsere Margret?« fragte er leise. Und diese sah scharf hin.

»Wahrhaftig, sie ist's! Und was will sie wohl hier?«

Wie manchmal schon, besonders als die Nachfolgerin vom Gretle sich auch wieder als unbrauchbar erwiesen hatte, bereuten die beiden, daß sie damals das gute, wenn auch bäurische Ding durch ihre Unarten vertrieben hatten, und wie oft seufzte nicht nur die Mutter, sondern auch die nun energisch zur Mitarbeit herangezogene Hanna nach dem Gretle, welche eine Schafferin war, wie's keine zweite gab.

Einen Augenblick stutzte Hanna. Sie überwand sich ja überhaupt nicht leicht, aber schon die Hand am elektrischen Drücker, sagte sie zu Fritz:

»Wir wollen zu ihr hingehen und sie begrüßen!« Der aber war bereits über die Straße hinübergeeilt und hatte Margret die Hand hingestreckt.

»Ja Gretle, was willst du denn hier?« rief er mit seiner hellen, frischen Knabenstimme, doch diese, erschreckt, wußte nichts anderes zu antworten, als wieder in ihr altes, derbes Schwäbisch verfallend:

»Nix han e wella, – bloß a bißle naufgucka han e wella!«

Hanna, welche inzwischen auch herbeigekommen war, zuckte es schon wieder auf den Lippen: »Man sagt nicht han e wella, sondern ich habe gewollt! und nicht gucka, sondern schauen!« Aber das unterdrückte sie sofort, und, gleichfalls Gretles Hand herzlich schüttelnd, sagte sie mit solch lieber Stimme, wie Margret sie noch gar nie von ihr gehört hatte:

»Ja Margret, was tust du denn am Heiligen Abend noch hier draußen herumlaufen? Fritz und ich haben schnell noch ein paar Pakete auf der Post geholt und wollen jetzt zur Bescherung hinauf, – wir sind ja doch so begierig, ob das kleine Brüderlein schon die Äuglein aufmacht, wenn's den brennenden Baum sieht.« Als aber Fritz nun sagte:

»Wo gehst du denn hin, Gretle?« Da konnte diese nicht anders, sie fing plötzlich an jämmerlich zu weinen, und zwar so heftig, daß die beiden Geschwister ratlos einander anschauten.

»Um 8 Uhr in die Kirche!« brachte Margret endlich unter Schluchzen heraus. Da aber sagte Fritz mit einem energischen Entschluß: »Weißt was? Dann kommst du doch am besten mit uns herauf und siehst dir unsern Baum an. Vater und Mutter werden sich gewiß freuen, wenn du kommst, und die Mutter sagt fast alle Tage: wenn nur das Gretle wieder da wäre, und ...« Man sah, er worgste an etwas. Da nahm ihm Hanna, ebenso energisch, die Rede von dem Munde und sagte:

»Es hat uns sehr leid getan, Margret, daß wir damals so heftig und unartig waren!«

Und nun wars Margret als Dritte, die mit einem wiederholten, lauten Schluchzer antwortete:

»Ond i hält net solla so wüatich sei und glei aufsaga!«

»Wütend heißt's!« klang es in Hannas so wohl geschulten Ohren; aber das war doch jetzt eine Nebensache. Und nun zogen die Zwei, mit vereinten Kräften das noch immer weinende und sich wehrende Gretle die Treppe hinauf und hinein in das Zimmer, wo die Mutter, ihr Allerkleinstes auf den Armen, in einer Sofaecke saß, das Mariele neben sich, während der Vater im Weihnachtszimmer noch mit dem Baum beschäftigt war.

Mit weitaufgerissenen Augen sah die Frau Professor ihre zwei hereinstürmenden Kinder an, und erkannte, fast mit einigem Schrecken, das noch immer tränenüberströmte Gretle.

»Mutter, da bringen wir eine, die an unsere Fenster heraufgeschaut hat, und die wir erwischt haben!«

Und Hanna drängte sich ganz nahe an die Mutter hin und sagte ihr leise ins Ohr:

»Ich glaube, das Gretle ist nicht glücklich, und wenn's so ist, dann wär's doch am besten, sie bliebe gleich wieder bei uns. Ich versprech dir, Mutter, daß ich ihr gewiß bei allem helfen und nimmer so häßlich sein will, – ich weiß jetzt, ich kanns auch neben der Lernerei!«

Gretle schaute sich unwillkürlich währenddem im Zimmer um. Wie schön, und o, wie gut war es hier! Und dann, als ihr Blick auf das kleine Wesen im Arm ihrer Frau Professor fiel, da sagte sie unwillkürlich:

»Was ist das für ein goldiges, herziges Dingele!«

Die Margret ist während der ganzen Bescherung bei ihrer lieben alten Familie behalten worden, auch freundlich begrüßt von dem Herrn des Hauses, und nachher erfolgte dann eine lange Besprechung, während das Mariele nicht von ihrer Margret wich. Als es aber acht Uhr schlug und die Glocken in der nahen Kirche läuteten, da ist diese erst recht zu dem Gottesdienst daselbst gegangen, denn so hatte sie sich noch nie zu ihrem Herrgott hingezogen gefühlt, wie heute, wo sie zum zweitenmal, auch wieder als Hausgenossin, bei den ihr so lieben Menschen aufgenommen wurde.

»Wird's dir denn auch nicht zu schwer werden bei der vermehrten Arbeit durch unser Kleines?« hatte die Frau Professor zaghaft gefragt, denn ihr Mann hatte nochmals nach der Bescherung, wie als ganz selbstverständlich gesagt:

»Und nicht wahr, Margret, jetzt bleiben Sie wieder ganz bei uns? Sie und wir haben uns recht unnötig seither mit Fremden herumgeplagt!« Da erwiderte das Gretle mit leuchtenden Augen:

»Schwer fallen, mir? So was dockelig Nettes? Und wenn i da ganze Dag Windla wäsche und Breila kocha müaßt, so war des doch nix, gega dia lompige Seidekleider und des Firlefanzzeugs, was i han näha müassa, seit i von euch fort ben!« ...

Der Ahne Spruch aber:

»Wer eine gute Herrin sein will,

der muß vorher eine gute Magd sein!«

der hat sich bewahrheitet, als Margret nach mehrjähriger Dienstzeit, nach dem Tod der Ahne deren kleinen Hof übernahm und, folgend dem Programm, gleichfalls wie ihre Vorgängerin, noch einen braven, tüchtigen Mann in Ehren heiratete. – Ob wohl die Erna und ihre Freundinnen dies Ziel erreichten? ...