|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

... Wäre Eros schön und wohltätig, so dürfte es keine Vorwürfe geben, aber Eros ist hart, ist bedürftig, ist eine Not um eines anderen willen, ein Anspruch an diesen anderen, schön zu sein, mächtig und liebend, daß er auf der Stelle in allen Adern Gott werden müßte, um nicht dahinter zurückzubleiben.

Rainer Maria Rilke in einem Brief aus Duino

Ein Bannkreis von Einsamkeit war um die Dichterin. Die Verantwortung, die ihre Arbeit ihr auferlegte, setzte eine deutliche Entfernung zwischen sie und die leichter lebenden Freunde. Wenn sie sich, oft in hellen Scharen, auf dem Trages versammelten, um in Uebermut und Ausgelassenheit die Welt umzuwenden, dann schien sie neben den fröhlichen Weltkindern in ihre dunkle Ruhe eingeschlossen wie in einen eigenen Nonnenstand.

Bettina mochte wissen, welchen Anteil Zucht und Bändigung an dieser Ruhe hatten, und daß hinter der Maske die Elementargeister in unerlöstem Verlangen nach Leben, Liebe, Rausch und Untergang ihre Stunde nur hinausschoben. Savigny erkundigte sich einmal nach dem Bilde, das sich die fernere Umwelt von Karoline machte, und er fand ihre sanfte Weiblichkeit, an die er selber glaubte, hinter Gerüchten, nach denen sie kokett oder prüde oder ein starker männlicher Geist sein sollte, verrätselt und verschleiert. Sie selbst wurde sich unkenntlich in ihren Ursprüngen. Durch fortschreitende Vergeistigung hoffte sie ihr Leben dem Zustand leidenschaftsloser Ueberschau anzunähern. »Ruhig, gesammelt und gerecht«, wie Ricarda Huch von ihr sagt, sah sie auf alle Dinge um sich her.

Nicht weil es ihr an Kraft und Leidenschaft fehlte, grübelte sie und drang sie nach innen. Als ihr das Leben, um dessen Rätsel sie warb, in konkreter Gestalt begegnete, zeigte es sich, daß sie sehr unvorbereitet war, sehr jung und, wenn man will, töricht und rein in ihrer herrlichen Blindheit, durch die der Stand der Liebenden so vor allen anderen ausgezeichnet ist, weil das erfüllte Auge die kleinen Gesetze der Gewöhnung und Selbstsicherung nicht mehr bemerkt.

Im August 1804 war die Günderrode in Heidelberg bei der Frau des Theologen Daub zu Besuch. Entweder durch Daubs oder Clemens Brentanos Vermittlung wurde sie mit dem Altertumsforscher Friedrich Creuzer bekannt. Kurze Zeit vorher war er auf Savignys Betreiben von Marburg an die Heidelberger Universität versetzt worden. Karoline begegnete dem offenen Manne, dem in der Wissenschaft ein junger Ruhm voranging, mit Bescheidenheit und Wärme, während Creuzer ergriffen war von der Anmut der schönen Philosophin. Die jüngerhafte Scheu und Demut, mit der sie von vornherein in dem Gelehrten den Weisen und den Vertrauten der Geschichtsgeheimnisse sah, taten ihm wohl. »Mit Freude denke ich oft zurück an den Tag, an welchem wir uns zuerst fanden, als ich Dir mit einer ehrfurchtsvollen Verlegenheit entgegentrat, wie ein lernbegieriger Laie dem Hohepriester ...« Mit diesen Worten hat die Günderrode später in ihrem Werk jener Tage gedacht.

Im Frühjahr des Jahres hatte Creuzer, als er von Marburg kam, zum erstenmal das Heidelberger Schloß betreten. Er erzählt, wie in jener Stunde über der Stadt die Sonne unterging; ein Regenbogen wölbte sich herrlich über der »großen Natur« und weckte seine Sehnsucht nach den Freunden. Schon darin verrät sich die Eigenart des Mannes. So wird ein romantisches Gemüt die Natur sehen; nicht anders war sie in einer Landschaft Caspar David Friedrichs erlebt: alles ist in größere Verhältnismaße gerückt, gleichsam ins Erhabene ergänzt, und dennoch resultiert ein Verlangen, dem die vollkommene Gegenwart nicht genug ist. Als Creuzer an dem entscheidenden Augustmorgen den Schloßhof und den Altan wieder besuchte, da fügte ihm das Schicksal in die edlen Verhältnismaße der Umgebung die schönere Wirklichkeit einer Frau, deren Zauber die Inhalte seines Alltags dürftig erscheinen ließ. Creuzer war damals mehr ein geduckter als ein zufriedener Bürger. Der Funke fiel in ein Gemüt, das an sich kaum zu stillen war, aber auch die Unruhe seiner Phantasie abgerechnet, hatte sich Creuzer unglücklich gebettet. Wehmut und Reue erfüllten ihn, wenn er die Günderrode mit der eigenen alternden Gattin oder mit den Frauen seines täglichen Umgangs verglich. Dort die tüchtigen und trockenen Konstitutionen der Professorengattinnen – hier ein zartes und anmutiges Geschöpf, das so fein organisiert war, daß es einen angeschlagenen Gedanken wie ein empfindliches Instrument nachklingen würde.

Auch Karoline erlebte wohl zum erstenmal den Sommer über der einzigen Stadt zwischen Strom, Wald und Ebene. Es waren für sie Tage der Befreiung nach den Monaten, in denen sie, wie Savigny ihr oft zum sanften Vorwurf gemacht hatte, vor wehmütiger Einsamkeit fast vergehen wollte.

So war von Seiten des Zufalls, der Begegnungen schafft, alles getan, um in Karoline und Creuzer die Keime eines tieferen Gefühls für einander auszustreuen. Der Altan des Schlosses, auf dem jene erste entscheidende Begegnung stattfand, blieb ihnen ein geweihter Ort. Wenn sie sich später an die zarten und geistigen Anfänge ihres gegenseitigen Wohlgefallens erinnerten, dann gedachten sie des Altans.

Als die Günderrode Heidelberg bald verließ, liebte Creuzer sie bereits mit dem plötzlich bewußt gewordenen Hunger eines empfänglichen, von Liebe und Lebensgunst wenig verwöhnten Gemüts. Karoline aber sah sich durch die Liebe Creuzers im Gefühl ihres inneren Wertes bestätigt. Anfangs gab sie Zutrauen und Neigung, erst seine jäh aufflackernde Leidenschaft zog sie allmählich hinüber. Noch gebot sie Ruhe und Abstand und schrieb ihm nach ihrer Heimkehr von Frankfurt aus, sie könne ihm nicht so viel geben, wie sein Ton zu fordern scheine. Aber Creuzer las aus ihrem Brief nur die Bestätigung seiner Hoffnungen. Er trug ihn als Liebesunterpfand mit sich herum und versteckte ihn schließlich in seinen griechischen Büchern vor den Augen seiner Frau, mit der er seit fünf Jahren verheiratet war. So sieht man ihn sitzen, vertieft in das grüne Blatt, eingewiegt von den süßesten Erwartungen. Aber um sich her hat er die philologischen Bücher gehäuft, damit niemand die Ursache seines Glücks entdecke ... ein niederschlagendes Sinnbild alles künftigen Zwiespalts. So wie in dieser ersten Stunde die Energien in ihm sich teilen zwischen neuer Liebe und alten Sorgen, so ist es im Grunde geblieben bis zuletzt.

Man fragt sich, wie der Mann beschaffen war, den die Günderrode lieben konnte.

Als sie ihm in Heidelberg begegnete, war er 35 Jahre alt. Die Meinung, die in älteren Schriften vielfach verbreitet ist, daß dieser Mann, weil es ihm an Weltkenntnis fehlte, ein Gelehrter von der vertrockneten, ledernen Gattung gewesen sei, ist gewiß nicht richtig. Wo seine eigene Zeit ihn bekämpfte, da geschah es aus den entgegengesetzten Gründen; gerade seine begeisterte Subjektivität, seine blühende Phantasie erregten den Zorn der älteren Rationalisten wie Voß und Lobeck. Man würde sich auch vergeblich fragen, womit denn ein Philister und dürrer Kopf sich die Freundschaft der feurigen Gegenphilister Savigny, Brentano, Arnim und Görres hätte sichern können. Görres, der seine ›Mythengeschichte der asiatischen Welt‹ in regem Austausch mit Creuzer schrieb, stellte dem Freund denn auch dieses gewichtige Zeugnis aus: »Er ist unter allen den Hiesigen ohne Zweifel der Geistreichste, Eindringendste, dabei von allem Hochmut entfernt und aller hölzernen Steifelei, die den deutschen Gelehrten wie eine Art von Zunftkrankheit anhängt.« Und eine Stimme aus dem anderen Lager, Heinrich Voß, Sohn des alten Johann Heinrich Voß und gewiß kein Schwarmgeist, bestätigt: »Er ist von fast unwiderstehlicher Anmut, wenn man ihn aus der Fülle seines Herzens reden hört.« Die Gabe, zwar nicht rhetorisch glänzend, aber mit anziehender Wärme zu reden, von einer Sache nicht nur die Hülse, auch ihren Geist, ja, was gefährlicher war, auch ihren Gefühlsreiz zu geben, diese Gabe verschaffte ihm einen großen Hörerkreis. In der Zeit seiner Hauptwirkung strömten die Zuhörer aus allen Fakultäten zu ihm in den großen Pandektensaal der Heidelberger Universität, die mit dem Anfang des neuen Jahrhunderts ihrer romantischen Blüte entgegenging.

Von Fach war Creuzer Altphilologe, aber seine Bildung war vielseitiger. Schon in seinen Jünglingsjahren hatte er Schiller und Novalis kennengelernt; seit seiner Marburger Zeit war er mit Savigny befreundet, Brentano und seine Gattin schätzten ihn mehr als er sie. Er war der eigentliche gelehrte Mittelpunkt der Heidelberger Romantik, bis Görres ihn dort ablöste. Die dichtenden Genossen brachten ihm ihre Schöpfungen noch warm ins Haus, er selbst hat aus Kindheitserinnerungen einen Beitrag in des Knaben Wunderhorn gestiftet. Schließlich fand sich später Schelling, als er seine ›Philosophie der Mythologie‹ schrieb, mit Creuzers mythologischen Forschungen aufs beste bedient.

So mit vielen wachen Geistern in Berührung, gab Creuzer vielleicht das Wertvollste als Anregung, Impuls. Er half den Weg der Wissenschaft von der Sachenforschung zur Sinndeutung durch solche Anstöße mehr fördern als durch sein eigentliches Werk, das durch verhängnisvolle Fehlschlüsse seiner Kombinationsgabe in der praktischen Brauchbarkeit behindert war. Was er vorahnte, wurde verwirklicht bei Bachofen. Heinrich von Treitschke hat Creuzer sogar unter die Vorläufer jener Umwertung in der Anschauung von der griechischen Mentalität gerechnet, die seit Burckhardt und Nietzsche gilt. Er sagt in seiner deutschen Geschichte, Creuzer habe zuerst die verborgene Welt des Elends hinter den schönen Mythen des Altertums erraten.

Die Kraft, die seine Arbeit hervortrieb, war religiösen Ursprungs, war Anbetung vor dem Naturgeist, der sich in Sinnbildern niederschlägt. »Ich werde uralte Mythen untersuchen vom Dienste des Dionysos und von der großen Gottheit des alten Pan, der ein ewiges Lied gesungen, wovon Pythagoras und die Weisen der alten Vorzeit einzelne Laute gehöret ... Oft bete ich zu der großen Natur, daß sie mir verleihen möge Glück im treuen Forschen, um nur zu erkennen, was die große Vorwelt von ihr gewußt und in Sinnbildern dargestellt und was den unwürdigen Enkeln der Nachwelt verborgen ist.« – Das sind die Worte, mit denen er Karoline zum erstenmal von dem Plan zu seinem späteren Hauptwerk, der ›Symbolik und Mythologie der alten Völker‹, spricht. Sie kennzeichnen das jugendliche Pathos der Naturfrömmigkeit, aus dem er schrieb.

So ist sein geistiges Antlitz, wo es dem Werk zugewendet war, jung, schön und von echter Ehrfurcht bewegt. Dieses Antlitz sah die Günderrode, und alles in ihr stimmte ihm zu. Aber Creuzer hatte mit der Kraft, die er in die Arbeit steckte, allen Lebensgeist aus den Poren seiner übrigen Natur herausgezogen. Der private, von der dichten, schweren Gegenwart und Wirklichkeit umfangene Creuzer war weder jung noch schön, vielmehr nur die schlaffe, negative Hülle, aus der jene Tugenden ausgewandert waren. Der Freund der Dichter, der den Lauschenden ›den Mittelpunkt des heiligen Altertums‹ enthüllte, der mit ihnen ›Würze und Aroma des Morgenlandes‹ genoß, mag, wie ein Zeitgenosse ihn nennt, eine anima candida gewesen sein, – der Mann, der eine Frau, der Haus und Tisch, Sorgen und Freuden hatte, der liebte und sich lieben ließ, war ein müder Bürger, ein schwankes Rohr, nervös und vor seinen Jahren gealtert.

Er war verheiratet mit Sophie Leske, der 13 Jahre älteren Witwe eines Marburger Professors. Creuzer hatte seine Frau einmal geliebt, aber seine kurze Neigung war untergegangen in den Plackereien des Alltags. Sophie, die in der Geheimsprache der Liebenden später den Namen ›die Gutmütige‹ erhielt, war eine besorgliche Hausfrau, ein gutes, mütterliches Gemüt mit kleinem Herzen und mäßigem Verstand. Creuzer empfand in der Zeit, da er die Günderrode kennenlernte, bereits nichts mehr für seine Frau, aber er brauchte sie. Der hilflose Gelehrte dankte ihr die solide und aufmerksame Lebensführung, und der anständige Bürger, der er durchaus war, fühlte sich ihr verpflichtet. Wie der Gattin, so war er den Freunden verpflichtet, die ihn in Tagen der Not mit Geld und Fürsprache unterstützt hatten. Ein Netz von Verpflichtungen umstrickte ihn und machte ihn unfrei. Hinzu kam, daß er in den Handreichungen des täglichen Lebens unerfahren war wie ein Kind; er konnte keinen Nagel einschlagen ohne Beistand. So hatte er sich daran gewöhnt, immer jemandem etwas zu verdanken, und war es zufrieden, dafür fremde Hände in seinen Taschen zu fühlen. In seinen Träumen schwang er sich auf und sah sich mit der Geliebten nach Rußland in die Freiheit reisen, aber wenn er erwachte, fand er keinen Schlüssel und kein Geld. Seine Frau hatte ihn an das so moralische Laster des bürgerlichen Behagens gewöhnt, und es scheint, daß sie guten Willens gab, was sie geben konnte. Creuzer hat der Günderrode einmal sein Leid geklagt; Bitterkeit gegen die Frau und Reue über sich selbst sprechen gleichermaßen aus ihm. »Vor sechs Jahren,« erinnert er sich, »war mein Leben leichter, ich war noch ohne Amt, hatte mit dem Staate nichts zu teilen und begehrte wenig, bedurfte auch wenig. Meine ganze Lebensweise war damals härter und einfacher ... Nun kam ich in diese Verbindung und damit in ein anderes Leben ... Tausend Bedürfnisse wurden mir bekannt gemacht ... Ich durfte genießen, was man für Geld erkauft, ohne selbst rechnen und das Geld gebrauchen zu müssen. Die Gutmütige, Meisterin in diesen Aeußerlichkeiten des Lebens, kam meiner Ungeschicklichkeit darin wunderbar zu Hülfe, freundlich, dienstfertig, jeden Wunsch erratend, ehe er noch ausgesprochen war, und dieser kleine freundliche Dienst um meine Person wurde verführerisch für meinen Egoismus ... Die Verbindung befestigte sich in eine Ehe, deren Wesen nun in einer Fortsetzung dieses kleinen auf jeden Moment des Lebens berechneten Dienstes und in einem dankbar freundlichen Anerkennen desselben besteht. So lebe ich nun äußerlich frei im höchsten Grade ... Bin ich dann allein und unter freiem Himmel, angeweht von der frischen Himmelsluft, kehrt das Bewußtsein der freien alten Zeit in meine Seele wieder, dann tritt die Poesie zu mir und die Jugend und fragen mich, warum ich so alt geworden vor der Zeit. Dann fühle ich, wie ich innerlich unfrei geworden bin um äußerlicher Freiheit willen; und ich werde gewahr, daß ich ein schlechtes Spiel spiele ... Aber es ist nun zu spät.«

Nicht immer war Creuzer so herabgespannt, gleichwohl entbehrte auch noch das, was er seinen verführerisch bedienten Egoismus nennt, des kraftvollen Anspruchs. Man kann bemerken, daß jene Organe, die dem tätigen Manne zur Erfassung der Welt gegeben sind, bei ihm verkümmert und außer Gebrauch gesetzt waren. Wenn er über den asiatischen Mythengrund der griechischen Religion sprach, dann war seine Sprache leicht und fließend; wenn in seinem Leben etwas auf Entscheidung drängte, dann kam er über ein klägliches: vielleicht, ja, aber, wenn nur erst ... nicht hinaus.

Die Misere seines Alltags wurde vermehrt durch seine schwache Gesundheit und durch übermäßige Arbeitslast. Auch kannte er seine Grenzen und machte sich damit noch mutloser.

So überschattete Befangenheit alles Gute, zu dem er angelegt war und das er hätte sein können: ein kindhaft zarter Mann, ein reiner Schwärmer und ein herzlich guter Mensch. Was ihm abgeht, ist die klare Männlichkeit und das Auge für das, was sein kann und was nicht.

Als Clemens ihm Achim von Arnim zuführte, da weidete Creuzer sich an dessen schöner Erscheinung, fühlend, was ihm selber versagt war. »Es ist doch was Herrliches um dieses kräftige Auftreten auf dem Erdboden, um dieses heitere, klare, feste Blicken in die Welt hinaus, wie wenn sie einem dienen müßte ... So soll der Mann sein.« – Ihn selber hatte die Natur weniger begünstigt. Er soll häßlich gewesen sein von Angesicht; er verglich sich mit einer hölzernen Silenfigur, die hinter der rauhen Außenhülle das Götterbild eines schönen Gemütes in sich schließt. Bettina, die ihn halb aus jener Eifersucht, die ihm den Besitz der Freundin verdachte, halb aus unbefangener animalischer Witterung heraus abschätzte, konnte nicht verstehen, daß der häßliche Mann ein Weib interessieren könne. Sein Bildnis zeigt ein grobknochiges, mageres Gesicht mit langem Kinn und gedrückter Stirn, über der er später eine Perücke trug, aber großen und, wie es heißt, schönen Augen. Er beklagte oft die Spur seines notvollen Lebens in seinem Antlitz.

Aber wie er auch war, von Bedeutung ist allein, was er in den Augen der Günderrode war und was sie in ihrer Vorstellung aus ihm machte.

Im »Ofterdingen« findet sich nach dem Verlöbnis Heinrichs mit Mathilde die schöne Szene, in der Mathilde den Liebenden an das Schicksal der Rosen erinnert, die in dieser Zeitlichkeit hinwegwelken. Sie fragt ihn: »Werden die Spuren des Alters nicht die Spuren der vorübergegangenen Liebe sein?« – und Heinrich antwortet: »Könntest du nur sehn, wie du mir erscheinst, welches wunderbare Bild deine Gestalt durchdringt und mir überall entgegenleuchtet, du würdest kein Alter fürchten. Deine irdische Gestalt ist nur ein Schatten dieses Bildes. Die irdischen Kräfte ringen und quellen um es festzuhalten, aber die Natur ist noch unreif; das Bild ist ein ewiges Urbild, ein Teil der unbekannten, heiligen Welt.«

Der goldene Schleier, der vor den Augen der Liebenden liegt und der die strahlenbrechende Eigenschaft hat, die unvollkommenen Linien der geliebten Gestalt wunderbar zu ergänzen, er fehlte auch hier nicht. Dazu kam, daß das Begehrte, das versagt wird, an Wert zunimmt. Karoline, die den Geliebten nur auf Stunden sah und seinen Geist im übrigen in der von allem Erdenstaub befreiten Luft seiner schwärmerischen Schriften erlebte, verklärte sich seine mangelhafte Wirklichkeit zu der makellosen Idealgestalt des mystischen Sehers und kühnen Freundes. Ja, er galt ihr als Verkörperung aller Glücksaugenblicke, die sie in seinem Zeichen zu erleben hoffte. Auf ihn zog sie zusammen, was sie Großes vom Manne wußte. Wie Heinrich von Ofterdingen sah die Günderrode durch den Schatten seiner irdischen Gestalt das ewige Urbild. Das Urbild aus eigenen Träumen.

An biographischen Zeugnissen für die Entwicklung dieser Liebe waren bis vor kurzem fast nur die Briefe Creuzers an die Günderrode bekannt. Creuzer hat von diesen Briefen zwar die innerlichsten Stücke aus der Zeit vom Mai 1805 bis zum Januar 1806 vernichten lassen, aber der vorhandene Rest ist, zuerst im Auszug von Erwin Rohde, dann vollständig von Preisendanz, veröffentlicht worden, und man kann darin die Stationen des ersten Glücks, der Leiden und der Resignation nachlesen. Heute sind die geschriebenen Schwüre freilich verblaßt, und die Reflexionen über Dürfen und Nichtdürfen, die vor jeder Entscheidung sich wie ein lähmendes Gift im Gehirn des Mannes ausscheiden, sind, einmal niedergeschrieben, noch quälender. Auch war Creuzer in seinen Liebesbriefen kein Dichter, sondern eine Mischung aus Pedant und Romantiker. Wenn er zu fliegen versuchte, zog er die ganze Last seines unklaren Hausstandes hinter sich her. Einem besonderen Glücksfall verdanken wir nun einen Fund, den Paul Pattloch im Oktober 1937 in der Zeitschrift »Hochland« mitteilen konnte: Im Nachlaß der Sophie Creuzer haben sich acht Briefe der Günderrode erhalten. Zwei davon sind Handschriften der Dichterin, die übrigen sind Abschriften Sophies, die »auf geheimem Weg« den Plänen der Liebenden nachgeforscht hatte.

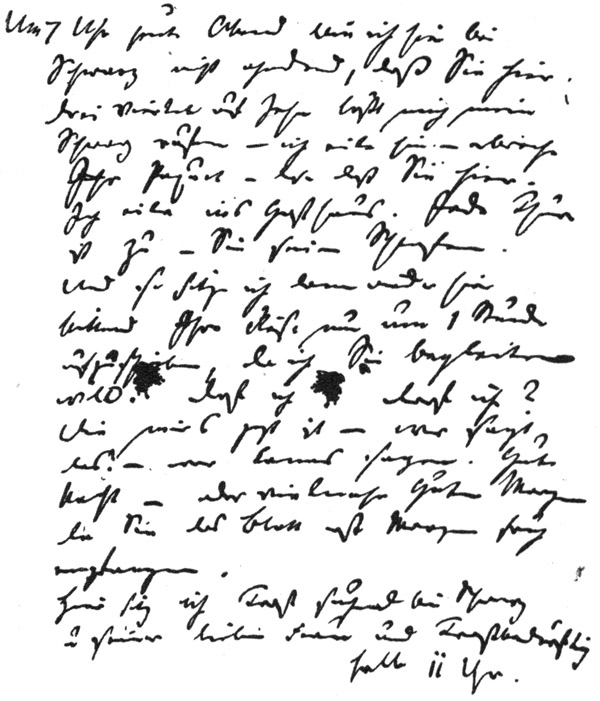

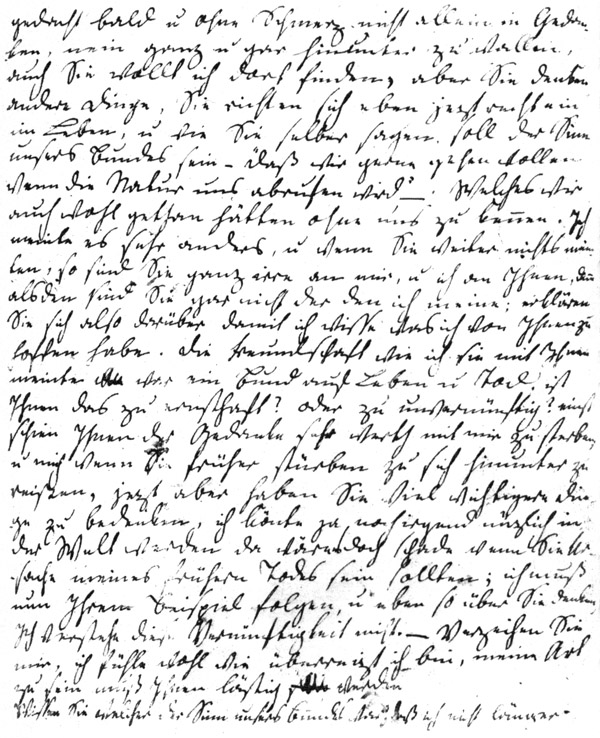

Ein Brief Creuzers an die Günderrode

im Verwahr der Universitätsbibliothek Heidelberg

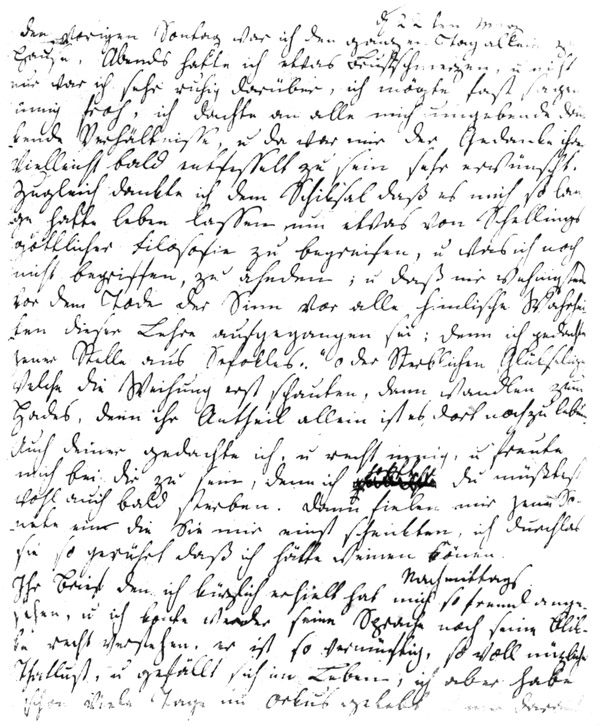

Ein Brief der Günderrode an Creuzer

im Besitz von Herrn Paul Pattloch

[Fußnote aus technischen Gründen im Text wiedergegeben. Re]Pattloch nimmt in seinen Erläuterungen zu den mitgeteilten Briefen an, daß eine der Vertrauenspersonen, die den Briefwechsel der Liebenden vermittelten (also etwa der treue Kayser), beiden Teilen, d. h. auch Creuzers Frau gedient habe. Das war nicht einmal nötig, denn Sophie verschaffte sich bereits durch ihre Tochter aus erster Ehe, das findige Lorchen, Einblick in die Briefe. Creuzer, der öfters bemerkt hatte, daß die Umhüllung der eingetroffenen Briefe verletzt war, stellte Lorchen Leske 1805 zur Rede, wobei ihm »ihr Betragen Gewißheit gab«. Pattlochs Datierung der Briefe ist noch zu berichtigen. So gehört z. B. der vierte Brief nicht ins Jahr 1806. Er ist am 22. März 1805 geschrieben als Antwort auf Creuzers Brief vom 21. März. Der in Pattlochs Veröffentlichung als erster angeführte Brief ohne Datierung dürfte dem Brief Creuzers vom 26. Juni 1805 vorausgehen. Der mit »Ende Mai 1806« überschriebene Brief ist durch seine Stellung zwischen Creuzers Briefen vom 14./15. Mai und vom 18. Mai 1806 näher bestimmt. Herr Dr. Fleckenstein in München, der in einer eigenen Untersuchung die Datierungen der Briefe ebenfalls berichtigte, hatte die Güte, mich darauf aufmerksam zu machen, daß der mit »Mittwochs« überschriebene Briefteil der Gruppe 2 ein selbständiger Brief der Günderrode ist und am 15. Mai 1805 geschrieben wurde. Creuzer antwortete unter dem 17. Mai. Die Abschreiberin hatte vermutlich verschiedene Briefe oder Briefauszüge auf einen Bogen abgeschrieben. Der Brief vom 22. März 1805, dessen Abdruck Herr Paul Pattloch in Aschaffenburg gütigst gestattete, konnte diesem Buch als Faksimile beigegeben werden.

An letzter Stelle bringt Pattloch einige bedeutsame Zeilen der Günderrode, die eilig mit Bleistift niedergeschrieben sind und die als Begleitschreiben zu einem Liebespfand für Creuzer – ein geweihtes Schnupftuch, wie Othello der Desdemona schenkte – gedacht waren. Pattloch bemerkt dazu, dieser Brief »könnte kurz vor ihrem Gang an den Rhein entstanden sein.« Das ist nicht sehr wahrscheinlich. Die in der Niederschrift »sichtbare Eile und Aufregung« kann andere Ursachen haben und braucht nicht mit der Erregung vor der Katastrophe zusammenzuhängen. Der Inhalt setzt wohl eine zukunftsgläubigere Stunde voraus, als die Günderrode nach dem Empfang des Absagebriefes (siehe das betr. Kapitel) gehabt haben wird. Er deutet nicht, auch nicht durch Unausgesprochenes, auf die Absicht des Abschieds oder auf eine tragische Erschütterung oder den Entschluß zum Tode. Hält man dagegen, was die Günderrode uns aus der unmittelbaren Nähe des Endes als Wink und Zeichen über dieses Ende hinterlassen hat: die empedokleischen Strophen des indischen Dichters – dann bleibt einem das Liebespfand, das sie kurz vor ihrem Gang an den Rhein Creuzer zugewendet haben soll, zweifelhaft. Der Brief kann nach einer der Zusammenkünfte der Liebenden geschrieben sein, seine Erregtheit kann das Nachzittern gemeinsamen Erlebens sein, das nach Besiegelung verlangte. Auch an Karolinens Durchreise durch Heidelberg am 22. September 1805 wäre zu denken. Damals war ihre Erwartung durch die Nähe des Freundes gespannt, sie konnte ihn jedoch nur auf drei Minuten sehen und »liebe Geschenke« für ihn zurücklassen. Aber wie dem auch sei, ich habe nicht die Empfindung, als ob die Uebersendung von Tuch und Brief mit dem Datum ihres Todes in Verbindung gebracht werden dürfe, solange uns jede Bestätigung dafür fehlt.

Diese acht Briefe – ein neunter ist in Creuzers Abschrift erhalten – sind nur ein kläglicher Rest, wenn man erwägt, was Frau von Heyden, allen Vermutungen nach, vernichtet hat. Aber es ist genug, um zu wissen, welche Sprache die Günderrode für ihre erfühltesten Augenblicke fand, wie sie sagte, was sie Creuzer zu sagen hatte und was sie ihm zubrachte: Seligkeit und Angst, Träume und Todesverlangen. Aber am fühlbarsten ist darin eine anspruchsvolle Hoheit, die nicht müde werden möchte, auch in dem Manne das Hohe und Beständige aufzurufen, die nicht ausruhen kann und nicht ausruhen läßt und die nur gereizt und voller Vorwurf wird, wo der Glaube des Mannes an die Notwendigkeit dieser Liebe erlahmt.

Im Oktober 1804 besuchte Creuzer Karoline zum erstenmal in Frankfurt. Die Briefe sprechen sich nicht darüber aus, aber ein Umschwung in der Stimmung ist fühlbar. Karoline gab ihre anfängliche Zurückhaltung auf. Sie schien entschlossen, sich der Strömung zu überlassen. Sie wollte »ihm mehr angehören als allen anderen Menschen«. Creuzer zog die Summe der Ereignisse in Frankfurt in den Worten seines Briefes: »Sie ließen mich nicht im Irrtum über das, was ich von Ihnen zu hoffen hatte: Vertrauen, Gutsein, nicht Liebe. So wahrhaft blieben Sie immer. – Wie ich aber dennoch an Ihr Herz zu liegen kam ... darüber gibt es keine Frage, dafür gibt es nur Dank.«

In der Werbung um Karoline lebte Creuzer auf. Seine Hochstimmung erlahmte, als es hieß, der Gemeinsamkeit die bürgerliche Verwirklichung zu erkämpfen. Daß die Liebenden sich einige Male im Jahr für wenige Tage sehen konnten, genügte ihnen nicht. Sie hofften anfangs auf eine Wandlung ihrer ganzen Existenz.

Es war die erste tiefe Liebe des Mannes, fähig, seine ganze Spannkraft wieder zu wecken, aber aufgeblüht in einem Augenblick, wo er schon nicht mehr blind war für die Tatsache, daß das Glück der einen ein Unrecht an den anderen sein mußte. Dieses Unrecht mit Bewußtsein und Willen zu tun, nicht nur Leiden, auch Schuld auf sich zu nehmen um eines Höheren willen, dazu war Creuzer nicht mehr ungebrochen genug. Die Reflexion spiegelte ihm alle möglichen Schmerzen, die in Zukunft ausgeteilt und selbst durchgemacht werden mußten, in die glückliche Gegenwart herein und trübte sie mit Empfindungen der Angst. Creuzer kannte kein Müssen im höheren Sinne, keine dumpfe und unabwendbare Nötigung der Seele, die nur Glück oder Untergang will. Dämonischen Mächten war er nicht untertan. Anders die Günderrode. Sie trieb nicht und konnte infolgedessen auch nicht hemmen, sie wurde getrieben. Sie hatte zunächst keine Vorstellung davon, was werden sollte; sie schenkte wohl auch den fertigen Familienverhältnissen Creuzers nicht die ausreichende Aufmerksamkeit. Sie ermaß die Zukunft nicht, sie dachte lange nicht an eine Verbindung, sie sagte dem Geliebten, sie tauge nicht zur Ehe. Innerlich beschäftigt, wie sie war, wünschte sie nur, lieben, verklären, besitzen zu dürfen.

Mit gutem Gewissen hatte Creuzer das Geschenk dieser Liebe, die ihn zu sich selbst bringen konnte, ergriffen, mit schlechtem Gewissen probierte er, wie es sich am besten in seine Lebenslage schickte.

Er erwartete anfangs von der Großmut seiner Frau eine Lösung. Man erwog einen merkwürdigen Haushalt zu dritt in Heidelberg, wobei Sophie auf die Rolle einer mütterlichen Freundin beschränkt werden sollte. Der Plan war dem Gehirn des befreundeten Pädagogen Schwarz entsprossen. Er zerschlug sich, denn Sophie gab ihren Verzicht nur mit einem gleichzeitigen demonstrativen Hinweis auf die Größe ihres Opfers. Dieser »tötenden Güte«, wie er das nannte, war Creuzer nicht gewachsen.

Er erwog nun die Scheidung. Aber die Verhandlungen über dieses Thema verloren sich in qualvoller Wirrnis. Wohlmeinende Leute taten das ihre, um mit Klatsch und gutem Rat die Verwirrung vollständig zu machen. Der Gedanke an eine Scheidung wurde wieder fallen gelassen, nachdem auch Savigny mit dem bestbegründeten Freundesrat dagegenstand.

Die Pläne, die Karoline zur Gestaltung der Zukunft beisteuerte, waren von rührender Unwirklichkeit. Sie war bereit, alle Halbheiten hinter sich zu lassen und mit Creuzer nach Rußland zu gehen. Wirklich hatte Creuzer vor, sich an Meiners in Göttingen zu wenden, der Berufungen nach Moskau zu vermitteln pflegte. Auch hier gaben sie vor der Tat die Entschlüsse aus der Hand. Karoline ließ sich von Savigny überzeugen, daß das russische Abenteuer Creuzers wissenschaftliche Laufbahn zerstören würde. »Geneigt, lieber zu dulden als zu verwunden,« entsagte sie. Nun träumte sie davon, sich in Männerkleidern in Heidelberg einzustehlen und unerkannt zu Füßen ihres Meisters zu sitzen. Solche Phantasien redete Lisette Nees ihr aus: »Deine Phantasie wird sich an dir rächen, daß du sie aus ihrem eigenthümlichen Gebiete der Poesie und Kunst in die bürgerlichen Verhältnisse hast übertragen wollen, wo sie stirbt und dich verzehrt.«

So nahm Karoline an den Aufschwüngen und Niedergängen teil und fuhr in allen Gefahren fort, Creuzer zu lieben. Auch die Wirrnisse wurden ihr zu Reichtümern, wenn sie den Niedergebrochenen aufrichtete oder wenn sie ihn davor bewahrte, daß er sich an seinen eigenen Grenzpfählen verletzte. Denn Creuzer litt an seinen Mängeln. Das Gefühl gewisser Mißverhältnisse in seiner Natur, seine Häßlichkeit und Unsicherheit demütigten ihn. Da hob sie ihn durch die Verklärung und Vergrößerung seiner geratenen Eigenschaften über sich hinaus. Sie brachte ihm ihre Dichtungen; sie sind alle Eusebio, dem Genius Creuzers, gewidmet.

Wo sie ihr Verhältnis zu Creuzer gegen die tugendstolzen Bürger zu verteidigen hatte, da hat sie auch nach allen Enttäuschungen am einfachen Recht der Liebenden festgehalten. Was sie darüber in einem Brief an Daub schrieb, ist das schönste Zeugnis dafür. Es enthält mehr Wahrheit über Recht und Unrecht in den Beziehungen, als der Historiker an den Tag bringen kann.

Schließlich hörten die Liebenden auf, neue Pläne für ein gemeinsames Leben zu machen. Man würde leben in der Gewißheit des geistigen Besitzes.

Man hat der Günderrode zum Vorwurf gemacht, sie habe ihre Liebe an einen Unwürdigen verschwendet, aber die Natur solcher Hingabe ist wie jede Blüte Verschwendung und nicht bemessen nach dem, der empfängt. Ihre neun Briefe, die uns erhalten sind, sprechen eine deutliche Sprache dafür, daß sie sich nicht davor verschloß, Creuzer ganz kennenzulernen. Sie hat nicht, sich selber gnädig, mit geschlossenen Augen geschwärmt. Da ist keine von Creuzers Halbheiten, die sie nicht hellsichtig durchschaut und durchlitten hätte. Wo sie sanfte Bitten spricht und großmütiges Verzichtenwollen zeigt, klagt doch das gedemütigte Herz, und es klagt an: »Ich fasse die Aenderung deiner Gesinnung nicht. Wie oft hast du mir gesagt, meine Liebe erhelle, erhebe dein ganzes Leben, und nun findest du unser Verhältnis schädlich. Wie viel hättest du ehemals gegeben, dir dies Schädliche zu erringen. Aber so seid ihr, das Errungene hat euch immer Mängel.« Oder mit welcher Härte vermag sie Creuzer daran zu erinnern, daß es nicht erlaubt ist, auf Tod und Untergang zu schwören, solange man nur eine widerrufliche Stimmung damit bezeichnet. Wie unbarmherzig rührt sie dann an die Wunde des Mannes, der sich überall da, wo er das Leben bloß dachte und besprach, gerne auf die Ebene des Absoluten verstieg, aber dort, wo er es bestehen sollte, sich hinter einer furchtsam-bürgerlichen Vernünftigkeit verschanzte: »Ihr Brief ... ist so vernünftig, so voll nützlicher Tatlust und gefällt sich im Leben. Ich aber habe schon viele Tage im Orkus gelebt und nur darauf gedacht, bald und ohne Schmerz nicht allein in Gedanken, nein ganz und gar hinunterzuwallen. Auch Sie wollte ich dort finden, aber Sie denken andere Dinge, Sie richten sich eben jetzt recht ein im Leben, und wie Sie selber sagen, soll der Sinn unseres Bundes sein, daß wir gerne gehen wollen, wenn die Natur uns abrufen wird – welches wir auch wohl getan hätten, ohne uns zu kennen. Ich meinte es sehr anders, und wenn Sie weiter nichts meinten, so sind Sie ganz irre an mir und ich an Ihnen, denn alsdann sind Sie gar nicht der, den ich meine; erklären Sie sich also darüber, damit ich wisse, was ich von Ihnen zu hoffen habe. Die Freundschaft, wie ich sie mit Ihnen meinte, war ein Bund auf Leben und Tod. Ist Ihnen das zu ernsthaft? Oder zu unvernünftig? Einst schien Ihnen der Gedanke sehr wert, mit mir zu sterben und mich, wenn Sie früher stürben, zu sich hinunterzureißen. Jetzt aber haben Sie viel wichtigere Dinge zu bedenken ...« Zweifellos hatte Creuzer in diesem Falle den gesunden Instinkt für sich, der sich durchschlägt und tragischen Nötigungen ausweicht, aber welche Kraft war in ihr, die nicht davon abzubringen war, daß Gefühle und Bekenntnisse Wahrheit, zwingende Wahrheit sein müßten. Wie zerrt sie ihn vor den Spiegel seiner früheren Seufzer und Beteuerungen, daß er sich darin erblicke. Wie mochte Creuzer zumute sein vor dem offenbaren Hohn dieses Nachsatzes: »welches wir auch wohl getan hätten, ohne uns zu kennen«.

Aber in dieser Zeit, wo sie Creuzers Selbstschonungen an einer versteckten Stelle ihres Innern als Demütigung, Unrecht und Kleinheit empfand oder wo sie auch nur klagte, bestürzt von der Ahnung, daß der Mann nichts beitrug zu der Glaubensarbeit dieser Liebe, klagte: »Wenn mich etwas ... betrüben könnte, so ist es dies, daß du zuweilen so entsagend, so, als sei es nicht notwendig, daß ich dir angehöre, sondern Willkür, sprechen kannst. Da fühle ich immer, du fühltest deine Liebe auch nicht recht notwendig, da wird mir bange für deine Ausdauer« ... in dieser Zeit war es bereits nicht mehr möglich, daß sie im fortschreitenden Wachstum ihrer Hingabe unterbrochen wurde durch Unrecht, Demütigung oder Kleinheit. Mochte sie auch bemerken, daß die Bühne morsch war an der Stelle, wo der Held stand ... sie glaubte an den Sinn des Stückes und spielte weiter. Sie beugte sich und gab sich preis, sie flehte statt zu zürnen, sie wollte sich lieber ängstigen als rechtfertigen. »Ich will alles tun, was Sie wollen, wenn nur Sie den Freund nicht verkennen. Haben Sie ihn, seit er Sie liebt, nicht gehorsam, demütig, Ihnen ergeben gefunden? Hat er etwas gegen Sie getan, das nur das kleinste Mißtrauen gegen ihn rechtfertigen könnte? Lassen Sie doch sein Leben reden, nicht Fremde, die es nicht verstehen.« – Oder der in Creuzers Abschrift erhaltene Brief, in dem sie der gemeinsamen Zukunft entsagt: »Mein ganzes Leben bleibt Dir gewidmet, geliebter, süßer Freund. In solcher Ergebung, in so anspruchsloser Liebe werd ich Dir immer angehören, Dir leben und Dir sterben ... Laß keine Zeit, kein Verhältnis zwischen uns treten ... Sieh, es ist mir freier und reicher geworden, seit ich allem irdischen Hoffen entsagte ... Du bist mein über allem Schicksal, es kann Dich mir nicht mehr entreißen, da ich Dich auf solche Weise gewonnen habe.«

So war sie über den zufälligen Anlaß ihrer Liebe hinaus und sah mit weit geöffneten Augen über ihn hinweg. Seine zeitlichen Einwände störten sie nicht mehr. »Immer übertrifft die Liebende den Geliebten« – weiß der Malte Laurids Brigge – »weil das Leben größer ist als das Schicksal. Ihre Hingabe will unermeßlich sein; dies ist ihr Glück.« Als Rilke das schrieb, dachte er an eine der berühmten Liebenden, an Louise Labe oder Heloise oder an Marianne Alcoforado, vor allem an sie. Aber hier im Schicksal der vergessenen Dichterin ist nichts anderes bezeugt als in den Briefen der portugiesischen Nonne.

In ihrem Todesjahr opfert die Günderrode dem Manne ihre Freundschaft mit Bettina. Mit ihr war Creuzer im Hause Savignys in Marburg zusammengetroffen. Bettina, die den Mann, der ihr die Freundin entzog, haßte, begegnete ihm, wie man ihrem Erinnerungsbericht entnimmt, wie einem Schuljungen. Der verletzte Liebhaber beklagte sich bei Karoline mit den härtesten Worten über Bettinens Charakter und forderte von ihr die Aufgabe der Freundschaft. Die Günderrode gab schweren Herzens auch das. Sie scheint auch dabei nur den geraden Weg der Nötigung gegangen zu sein, ohne Begründungen, ohne Ausflüchte. Bettina war fassungslos, selbst Clemens Brentano zerbrach sich vergeblich den Kopf über diese »Absage ohne allen Verstand«. Der letzte Brief, den Bettina in Schmerz und Enttäuschung an die Günderrode schrieb, ist erhalten. Er ist in seinem Ausdruck betrübten Erstaunens wahrer als alle flüssigen Ergüsse Bettinas in ihren Briefromanen. Hier war ihr mehr als ein Spielzeug zerbrochen worden, und betroffen sah sie sich um nach der Macht, die solche Schläge austeilte.

Diese Opfer hielten den Verfall nicht auf. Schon findet sich in Creuzers und Karolinens Briefen das feine Gift, womit Liebende sich gegenseitig auf den Wahrheitsgrad ihrer Empfindungen prüfen, wenn sie ihrer nicht mehr völlig sicher sind. Während er sich entzog, quälte er sie doch mit Eifersucht. In ihren Briefen steigt die Bitterkeit: »Du schiedest eine Besorgnis wegen einer möglichen Ortsveränderung nicht scharf genug von dem, was uns verbindet ... Du bist nie gekommen, ohne erst von abhaltenden Kleinigkeiten zu reden.« Die strenge und gepeinigte Stimme scheint von weither zu kommen, von einer Insel, auf der sie allein zurückbleibt.

Sie schreiben sich jetzt, nachdem ihnen heimlich die Briefe geöffnet worden sind, mit griechischen Buchstaben oder in lateinischen Wendungen. Oder sie suchen die Aufpasser mit Zwischensendungen von Briefen gleichgültigen Inhalts zu täuschen. Kaum wissen sie noch, wo sie sich bei ihren seltenen Zusammenkünften unbelauert treffen können. Der Zwang zu Schleichwegen und Heimlichkeiten ist schwer erträglich. Liest man, wie sie sich zueinanderstehlen, dann wird man daran erinnert, wie Hölderlin und die Diotima ihre Briefe durch die Gartenhecke tauschten, während sie zu ihrer Qual danach spähten, »ob von beyden Seiten niemand kömmt«. Aber dies hier ist vielfach schlimmer, denn Creuzer und Karoline hatten sich, darin anders wie Hölderlin und Diotima, nicht vor den Vertrauten bewahren können. Es ist trostlos, wieviele sonst einsichtige Leute aus Neugier, Neid und Vergnügen am Klatsch Unheil zwischen die Liebenden säen.

Creuzer war endlich zermürbt von dem Kampf zwischen Pflicht und Neigung. Er fühlte sich alt und unfrei, ein Sklave. Er beschrieb ihr diesen Zustand, in dem er sein Schicksal erblickte, genau. Er habe der Ehe und dem Staate sein Wort gegeben. Die Ratlosigkeit preßte schließlich den Bodensatz seiner Seele nach oben, er verwies sie darauf, was ihr das Leben an anderem Lebensglück noch bieten könne, und tröstete sie, die nicht getröstet sein wollte, mit der Heilbarkeit ihrer Leiden.

Wer versucht ist, Creuzer mit der Schuld am Untergang der Günderrode zu belasten, tut ihm unrecht und übertreibt seine Bedeutung in diesem an und für sich nicht in die Wirklichkeit gegründeten Verhältnis. Wer wie die Günderrode seine ganze Existenz zusammenfaßt in einer Liebe von dieser Ausschließlichkeit, wer den Geliebten so mit den höchsten Anforderungen belädt, ihm das Aeußerste zumutet, der hat sich auch zu der Gefahr entschlossen, die in dem Pathos so großartiger Gefühlsanfänge liegt. Die Günderrode muß gewußt haben, wie es ist, wenn einem Menschen mehr geschenkt wird, als seine Grenzen zu fassen vermögen. Unter ihren Nachlaßgedichten findet sich der Vers: »Es drückt das Herz, wenn eine fremde Macht / Ihm Gottheit gibt, es sträubt sich dieser Würde.«

Creuzer, der unzulänglich Liebende, hatte es schwerer als diese Frau, die fortgetragen wurde von dem heroischen Aufschwung ihres Gefühls, das sich um den Kern ihres Wesens stets neu bildete, und die weit genug gekommen war, um nicht mehr fragen zu müssen, was er ihr wiedergab. Selbst Clemens Brentano, der sich vorgenommen hatte, schlecht von ihr zu sprechen, begann sie jetzt ernst zu nehmen und widerwillig zuzugeben, sie habe an Bestimmtheit gewonnen.

Creuzer war weder das ganze Maß ihrer Liebe noch die Ursache ihres Untergangs. Bei ihren verlorenen Briefen müssen sich weitere Bestätigungen, entzückte Beweise dafür befunden haben, daß die Dichterin in jedem Augenblick ihrer Hingabe an das Liebesereignis sich an ein weit Größeres wandte, als in dem Manne begrenzt war, den der Zufall ihr an den Ort ihrer Hinwendung gerückt hatte. Ihre Liebe war nicht Beziehung, nicht Abhängigkeit, nicht Verlust im andern, sondern Dasein, Blüte, Wesenheit. Das Herz im Stande seiner Produktion reizt, um strömen zu können, alle Quellen zur Leistung. So entstehen in dieser Zeit ihre wirklichsten Dichtungen, auch ihre religiösen Energien wechseln hinüber ins Liebesgefühl. Die Inbrunst zum Tode, deren verdeckte Flamme schon lange in ihr brannte, ehe die Unlösbarkeit des Konflikts sie aufs neue auf den Tod hinwies, erwacht beim leisesten Windhauch. Liebe oder Tod – Creuzer hörte es oft aus ihrem Munde und dämpfte, so gut es ging, mit den dialektischen Mitteln, die ihm zu Gebote standen. Aber das Vernunftgewissen, das er damit anrief, besaß Karoline gar nicht. Sie fühlte sich ganz einig mit dem Gang der Natur. Ohne Haß, ohne Reue, ohne Verneinung baute sie für den Fall, daß ihr die volle, die liebende Befestigung im Leben nicht geschenkt würde, auf ihren Bund mit dem Tode. »Durch Vernichtung des Leibes früher zu nahen dem Ewigen« ... in solchen Worten an Creuzer spricht sich nicht eigentliche Verzweiflung aus. Sie sah auf den Tod wie in das von uns abgekehrte Antlitz des Lebens. Sie dankte dem Schicksal auch für den klärenden Abschied, den es bereithielt, und dachte an die Worte des Sophokles: »O der Sterblichen Glückselige, welche die Weihung erst schauten, dann wandeln zum Hades; denn ihr Anteil allein ist es, dort noch zu leben.«

Ob sie für die Erde überhaupt geschaffen war, ob eine wirkliche Verbindung mit Creuzer sie erhalten hätte, darüber kann man schwermütige Bedenken hegen. Wenn sie jedoch ihren Weg zurückblickte, dann fand sie unter den Stationen am Rande gewiß auch das bescheidene Verlangen nach einem schlichten Liebesglück, wie die anderen es haben, nach einem geschützten Garten unter einem wärmeren Himmelsstrich und mit den Tröstungen einer Landschaft, die sie niemals bewohnt hat, der Heimat. Solchen Sehnsuchtsblicken eines Wanderers auf einer Straße, die ins Unendliche führt, gleicht ihr Gebet an den Schutzheiligen, ihr schönstes Liebeslied. Es ist Bitte um ein Niegewährtes und Danksagung zugleich, es ist ein Vermächtnis jener Wehmut, die in einem anderen ihrer Lieder »das Abendrot der kurzen Liebesfreude« heißt.